第七章 惊心动魄贤良寺

上海楼多,香港钱多,北京寺多。据说,北京大大小小的寺,最多时有上千座。贤良寺,一个名不见经传的小寺,却在晚清近代史上留下了重重的一笔。

贤良寺,因名人而出名

北京城里热闹地段的王府井,昔日有一座不显山不露水,却在中国近代史上地位十分重要的寺庙——贤良寺。

贤良寺的名声在外,主要是因为它作为“驿站”,曾经迎来大批名声显赫的寄住者,排在首位的就是曾国藩。

曾国藩同治七年12月13日到京。当晚由吏部接到北京东安门外金鱼胡同贤良寺寓居,并传达谕旨:“赏曾国藩紫禁城骑马,明日养心殿召见。”同治九年9月25日曾国藩又一次入京,他在日记中记下了当天的行程:

黎明起,早饭。饭后行十二里至通州。乔鹤侪在东关外迎接,在庙内与之一谈。旋至仓场总督署内拜乔鹤侪。出西门,走二十五里至定福庄,又走二十里,至齐化门。进城,走七里许至金鱼胡同贤良祠居住。

1884年,年逾古稀的左宗棠为“中法的事”再一次来到了北京。于贤良寺住下后,他开始奔波于京师,分析中法战争的利弊,研究战斗方略,为再次出征做准备。这次,左宗棠在贤良寺住了三个月。

张之洞早年进京时也在贤良寺住过,后进了军机处,在北京找了白米斜街11号作为固定居所。其宅面积很大,门外有照壁、上马石、八字门墙,后临什刹海前海。

康有为落脚贤良寺的时间不长,后来在菜市口米市胡同置了房。从此他在米市口一住就是16年,一直到戊戌变法失败逃离北京。

刘坤一,湘军首领,官至两江总督,几次进京,均带着手下住在贤良寺。

袁世凯曾经在贤良寺里碰了一鼻子的灰。吴永的《庚子西狩丛谈》写道:

袁世凯曾去贤良寺对李鸿章说:“您不如暂且告老还乡,像东晋的谢安养望于长林之下,等朝廷一旦有事,闻鼙鼓而思将帅,不能不倚重您老臣,到时候羽檄交征,安车上路,才足见您的身价非比寻常。”李鸿章怒道:“慰庭,你是来为翁叔平(翁同龢)当说客的吧?他就想协办大学士,我开了缺,腾出一个位置,他就可安然顶替了。你去告诉他,教他休想,旁人要是开缺,他如了愿,与我不相干。他想补我的缺,万万不可能。诸葛亮讲‘鞠躬尽瘁,死而后已’,这两句话,我还配说。总之,只要我一息尚存,就决不无故告退,决不奏请开缺。”袁世凯只好顾左右言他……

贤良寺一不算京城首庙,二没有千年沉淀,同时周围还有十多处寺庙道观相邻,为什么众官皆选它?

因为贤良寺离皇宫近,又采开放迎客之势。无意中因为客人而使其清史留名。

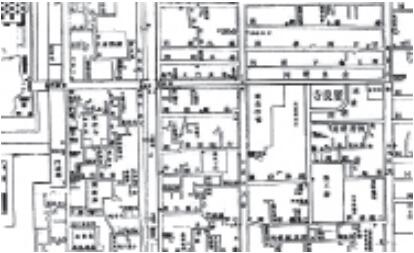

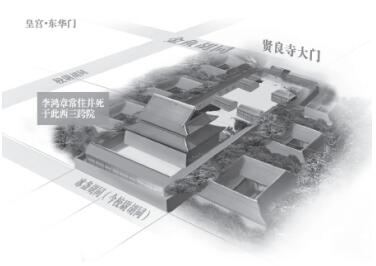

民国初期地图上的贤良寺。1755 年,乾隆将贤良寺缩小至冰盏胡同。这比原来的面积小了 2/3。这张 100 多年后民国初的地图上还忠实地保留了这个史实。

李鸿章居贤良寺时期的金鱼胡同。贤良寺的前门开在冰盏胡同,后门开在金鱼胡同。由于贤良寺达官贵人进进 出出,故而带动了北京“骆驼祥子”们的生意。

挨着皇城近,贤良寺演义晚清历史

贤良寺坐落在王府井东边的金鱼胡同和冰盏胡同之间。后门距紫禁城东面的东华门只有里把地的路程,连个弯儿都不用拐。这路近有什么好处?那会儿上早朝,路远的大臣凌晨2点就得起来梳洗准备了。外省的地方官来京觐见,随时都得“候着”。所以地理位置好点儿、近点儿,对这些做臣子的,特别是外官进京的来说就是“硬道理”。

堂堂贤良寺为何当起“驿站”了?其实自古以来的寺庙并不是一个不食人间烟火的地方。也就是说寺庙一直在走“市场经济”路线,依赖出租“庙寓”维持寺里的日常开支,便是方丈们一条重要的生财之道。这种“留客”好处多多:一来拿到了住宿费,二来有了香火钱,这三还能找个“上层的”当靠山。

说到贤良寺,历史不算久远,却来头不小。原北平市政府秘书处编的《旧都文物略》中介绍得比较到位。原来,贤良寺是康熙皇帝第十三子胤祥的住宅。胤祥于雍正即位后被封为怡亲王,怡王府原在王府井东边的帅府园,面积很大,因胤祥生前表示,死后将宅改为寺庙,故雍正八年(1730年)他死后,雍正在此首建贤良寺。第二代怡亲王就又在朝阳门内建新府。

贤良寺原来占地面积特别大,山门开在帅府胡同,后身也到金鱼胡同。这个最早的“大贤良寺”被1750年完成的《乾隆京城全图》忠实地绘入图中。

乾隆二十年(1755年),乾隆又将该寺移建冰盏胡同(后称冰渣胡同),即今所在之地。移建后的贤良寺面积减少,但仍规模不小,主要建筑有山门、碑亭、前殿、正殿、经楼、东西配殿、寮房等。正殿面阔五间,为绿琉璃瓦歇山顶,悬木额“贤良寺”。其余建筑均为大式硬山灰筒瓦顶,还有乾隆皇帝御书心经塔碑。

民国时在寺配殿内附设有民众小学校。新中国成立初期,贤良寺内还有僧众。后来僧众被遣散,部分房屋被作为校尉小学的校舍。

1965年整顿地名时将冰渣胡同(前冰盏胡同)、二十四间房、西夹道并入,统称校尉胡同。冰渣胡同原先有两个出口,西口在校尉胡同,北口在金鱼胡同,贤良寺位于胡同路北。后来贤良寺四周的环境发生巨大变化,先是冰渣胡同向北拐处改建,北边的出口处被堵,变成东西走向的死胡同。

贤良寺还有块赐地在城外虎头峰下。塔院原有两处,当地俗称东、西塔院。现只存东塔院。塔院以东,有座完整的四合院,名曰贤良堂。

《乾隆京城全图》原稿影印件的贤良寺部分。这张地图于1750 年完成。5 年以后乾隆将贤良寺由南朝北简缩了 2/3。从这张图上,我们还能看到原来的大贤良寺,大门开在帅府胡同。1940年 7 月,日本“兴亚院华北联络部政务局调查所”曾将该图缩印出版,以《乾隆京城全图》为名,订成 17 本,附解说及索引。本图即摘自其中。

笔者据1750年《乾隆京城全图》所绘的原贤良寺方位图。贤良寺离皇城东华门不远。

贤良寺:李鸿章的故事最多

贤良寺众多“留客”里数李鸿章的故事最多。

他刚在京城做官那会儿就住在贤良寺,前前后后,断断续续住了40多年,最后还终老于贤良寺。

甲午战争后,李鸿章有半年时间闲居在贤良寺西三跨院。这在他忙忙碌碌的职业为官生涯中,是从没有过的事儿,也是他一生中最投闲置散的一段时间。

面对门庭冷落车马稀,他索性关起大门讲究起了“养生”。看书、练字、锻炼、吃饭和睡觉成了他一天的功课。“早间六七钟起,稍进餐点,即检阅公事,或随意看《通鉴》数页,临王《圣教》一纸。午间饭量颇佳,饭后更进浓粥一碗,鸡汁一杯。少停,更服铁水一盅。即脱去长袍,短衣负手,出廊下散步,非严寒冰雪不御长衣。予即于屋内伺之,看其沿廊下从彼端到此端,往复约数十次。一家人伺门外,大声报曰:‘够矣!’即牵帘而入,暝坐皮椅上,更进铁酒一盅,一伺者为之扑捏两腿……凡历数十百日,皆一无更变。”

这些李鸿章闲居贤良寺的细节都是由曾国藩孙女婿吴永一条条记下来的。吴永这时正在李幕下,被李鸿章“以通家子弟相待”,“晨夕左右,几逾一载”。

李鸿章经常与吴永枯坐庭院,“随意谈论”。闲聊时,李鸿章曾经深有感触地对吴说:我办了一辈子的事,练兵也,海军也,都是纸糊的老虎,何尝能实在放手办理?不过勉强涂饰,虚有其表,不揭破犹可敷衍一时。”

“如一间破屋,由裱糊匠东补西贴,居然成一净室,虽明知为纸片糊裱,然究竟决不定里面是何等材料,即有小小风雨,打成几个窟窿,随时补葺,亦可支吾对付。乃必欲爽手扯破,又未预备何种修葺材料,何种改造方式,自然真相破露,不可收拾,但裱糊匠又何术能负其责?”

看来李鸿章并不糊涂,中国的事情,有时候想和做完全是两回事。牵掣太多,坛坛罐罐太多,公公婆婆太多,一个人的力量又实在太小。有些事情李鸿章也没办法。

贤良寺最惊心动魄的故事无疑由李鸿章写就。1900年,义和团大闹华北平原,当八国联军打进北京城的时候,慈禧太后和光绪皇帝带着一大帮人“西狩”去了。

大臣投降的投降,战死的战死,自杀的自杀。当时干枯的护城河里到处都躺着补服花翎的尸首。

这时候,在两广总督任上的77岁李鸿章却在俄罗斯卫队的护送下回到了贤良寺。

李鸿章在俄国军队的护送下,进入北京,在居住地贤良寺西院内与随从和俄国军官合影。

贤良寺是整个京城唯一的清国领土

李鸿章是1900年10月5日由百名俄军护送,自天津乘船北上,于11日到达北京贤良寺西跨三院的。整个谈判期间,这里就是李鸿章办公的处所。俄人在整个庚子事变中采取两面通吃的做法,这软的一招是为了更大地榨取“东北利益”。当时占领者宣布除承认李鸿章住的贤良寺和庆亲王奕劻的住处是“由清国政府管辖的两个小院”外,其他均为占领军所有。庆亲王奕劻住宅外有日本兵持枪护着,李鸿章的住所有荷枪实弹的俄国兵把守,外国报纸评论云:奕劻“如一囚徒”,李鸿章“实际上是受到礼遇的俘虏”。

李鸿章到北京的当天,也就是10月11日,就会同庆亲王奕劻开始与德、奥、比、西、美、法、英、意、日、荷、俄多达十一国的谈判代表同桌进行艰难的谈判。

谈判前后进行了九个月。由于早年马关遇刺失血过多,李鸿章一累就有眩晕的顽疾。近八十的人了,他还亲自过问每一个细节。

一天,李鸿章在拜会英、德公使后回贤良寺的路上受了风寒,于是旧病复发。那会儿,洋人要价太高,他正好借着这病和联军打拖延战和消耗战。

1901年1月15日,李鸿章和庆亲王代表大清国在“议和大纲”上签字。签字后,李鸿章吐血不止,“紫黑色,有大块”,“痰咳不支,饮食不进”。

7月,李鸿章病情加剧,不能视事。9月,又患上伤风,“鼻塞声重,精神困倦”。

9月26日,相随李鸿章30余年,负责“办理京畿教案”的周馥在保定直隶藩司接“相国病危,嘱速入京”的急电后,匆忙赶往贤良寺探望李鸿章。他记录了李鸿章生命一步一步走到尽头的过程。

10月30日,李鸿章死前八天,还到俄国使馆议事,据说俄使对他竭尽恫吓胁迫之能事,归来后“呕血碗许”,经西医诊断,系“胃家小血管挣破”。

11月1日,李鸿章胃部感觉渐舒,能靠床坐,睡眠也安静。

11月5日,病情似乎有好转。早上起床后,幕僚感到李鸿章精神清爽。白天所谈,皆是公事时事。话多了,吐字有点不太清楚,精神也有些恍惚。事后想来,这正是回光返照的表征。晚间,李鸿章吃了少量梨汁、藕汁。半夜中感到他喉中有痰,呼吸带喘。

11月6日,李鸿章虽然已经不能说话了。但是,家人轻声的呼唤,他还能答应。

这一天,清廷发布谕旨,说李鸿章“为国宣劳,忧勤致疾,着赏假十日,安心调理,以期早日就痊,俟大局全定,荣膺懋赏,有厚望焉”。

周馥说:“相国已着殓衣,呼之犹应,不能语,延至次日午刻,目犹瞠视不瞑。我抚之哭曰:‘老夫子,有何心思放不下,不忍去耶?公所经手未了事,我辈可以办了,请放心去罢。’忽目张口动,欲语泪流。余以手抹其目,且抹且呼,遂瞑,须臾气绝。余哭之久,不能具疏稿。”

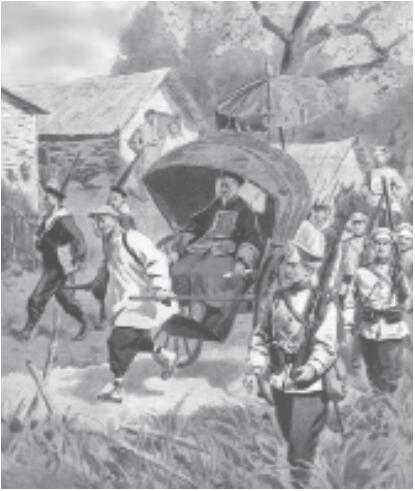

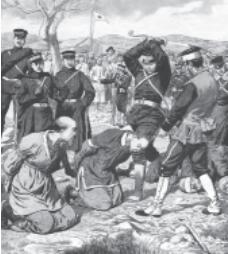

俄罗斯卫队护送李鸿章去谈判。这是八国联军攻占北京期间,法国《小日报》(Le Petit Journal)杂志上刊登的水彩画。李鸿章在俄军护送下经过天津到北京。从这时起李鸿章的贤良寺住所就由俄国人担任门岗。“俄国卫队建立了很严格的制度,出入必须有出入证,以防止闲杂人接近他。”俄人“保护”李鸿章,一是为了叫他在谈判桌上“让利”给俄国。二是俄人一直认为李鸿章是亲俄的。三是尼古拉二世在《中俄密约》后,对清干了很多坏事,沙皇想以此达到心理平衡。(此结论得自于《维特回忆录》)

死前,俄人还逼他签字拿好处

李鸿章临终前,守在身边的还有马玉昆。马周二人目睹了李鸿章逝世前的一个多小时,俄国公使还拿着文件来到李鸿章的病榻前,逼迫李鸿章在中俄交收条约上签字,甚至想强迫李鸿章的助手拿出李鸿章的官印。

李鸿章听了,闭上眼睛不答话。周馥大哭,哭声惊醒了李鸿章,他突然又睁开眼睛,把周围的人都吓了一跳。周馥只好安慰他说:“俄国人说了,中堂走了以后,绝不与中国为难!还有,两宫不久就能抵京了!”

说到这段,我们以前均取周馥这一说,似乎有点孤证的味道。其实《纽约时报》记者在李鸿章逝世后的第二天就从北京发回一个报道,题目就叫《李的逝世是因为和外交官的争论》,副标题“在和俄国公使的激烈争论后吐血”。现转译如下:

北京11月9日电:和俄国驻华公使雷萨尔为满洲条约问题激烈争论,直接导致李鸿章的逝世。

这个外交悲剧事件使日本找到理由来阻止俄国人的计划。两星期前,日本公使馆对这个条约内容已经大致了解了。日本一直关注满洲现状改变的问题,根据公使馆的要求,日本请中国全权谈判代表不要让其成文。中国全权代表拒绝了这个要求。由此东京的日本政府联络了中国南方的总督们,诱导他们利用自己的影响力去说服慈禧太后反对这个条约。其后,太后要李鸿章在修改条约后,征求列强们对其内容是否满意。

李鸿章去见了雷萨尔(俄国公使),解释太后的这个懿旨,结果公使强烈反对透露条约内容给其他列强们,一个暴风骤雨的会见发生了。李鸿章回到家后,吐血不止,医生把这归咎于久病后虚弱身体的过度透支。

这事发生后,南方总督们上了一个奏折给太后反对这个条约。太后电告李鸿章取消签字。这个懿旨到时,李鸿章已经不省人事了,接着雷萨尔先生要求在条约上用印。先期从保定府来的周馥此时已经临时接了直隶总督的位子。

美国公使馆已经降了半旗。致哀者和李鸿章家属将根据中国传统为李伯爵烧纸钱,供他在另一个世界里用。大街上挂起了致哀的旗子。所有衙门里的随从人员都穿着丧服,很多人的衣着呈传统风俗化。鼓手们在房子周围敲打着鼓。

对于死后李鸿章的财产处置,美国记者不忘加上最后一笔交代:

李鸿章的不动产将由他的大儿子继续使用,而他也将负责供养家庭中的其他成员的生活。

看来,俄使气死李鸿章的传闻确有其事。李鸿章在久病虚弱的状况下,还以79岁之躯亲自前往俄国公使馆商谈,确实有点“生命不息,冲锋不止”的意思。

西方老明信片上的李鸿章漫画,让我们看到一个破旧帝国糊裱匠的无奈。正如他晚年诗作里写到的:“劳劳车马未离鞍,临事方知一死难。三百年来伤国乱,八千里外吊民残。秋风宝剑孤城泪,落日旌旗大将坛。海外尘氛犹未息,诸君莫作等闲看。”

1901年俄军进北京。李鸿章住在贤良寺里,门外由俄军护卫队守卫。俄军这次一共来了15570人,亡160人。

客死贤良寺,难道他没钱在京买房?

一位驰骋大清国政坛40多年,显赫时能呼风唤雨的“傅相”,一位学生弟子上百,手上掌握着帝国最重要经济命脉,被西人称之为“东方俾斯麦”的老人,却客死在暂住地贤良寺。难道他没有钱在北京买一所永久居住的宅子?

当然不是,李鸿章的钱虽然没有后人想象的那么多,但是绝对可以称之为“李合肥”。他在全国多处地方均有不动产,恰恰在北京没有。西单北大街西侧的一处“李家老宅”应该是李瀚章所置。崇文门外西总布胡同是李鸿章京师表忠祠。

李鸿章将自己的生命最后交付给了贤良寺,还是因为自他住进这里,他的事业飞黄腾达,仕途一帆风顺。他将它看成一块风水宝地,情愿自掏腰包,也要在这里善始善终。

李鸿章死后两个月,曾经想暗杀他的梁启超就写出传世之作《李鸿章传》,说:

自李鸿章之名出现于世界以来,五洲万国人士,几于见有李鸿章,不见有中国。一言蔽之,则以李鸿章为中国独一无二之代表人也。

读中国近世史者,势不得不曰李鸿章,而读李鸿章传者,亦势不得不手中国近世史,此有识者所同认也。故吾今此书,虽名之为“同光以来大事记”可也。

时代的一页翻过去了。

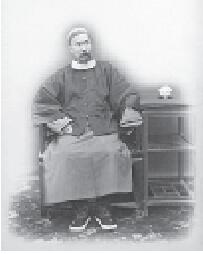

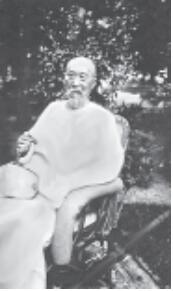

中年时期的李鸿章像。李鸿章曾自豪地说:“予少年科第,壮年戎马,中年封疆,晚年洋务。一路扶摇,遭遇不为不幸。”是啊,这时期的李鸿章傲着呢,瞧这眼神!“中年封疆”的李鸿章,开始是两江总督,接着为直隶总督,后来又兼了北洋通商大臣,最后授文华殿大学士(相当于内阁首相)。直隶总督府在保定,北洋通商府在天津,文华殿在紫禁城东华门南。这样李鸿章就得经常在北京、保定和天津来回地跑。他每次进京办事儿总住在贤良寺。

贤良寺三说法

2008年4月笔者去了回贤良寺原址,听到三种说法,一说贤良寺“大门开在金鱼胡同”,“大殿就在现教育局的位置上”,这一说非同小可,因为被人们认为是东一跨院的地方,就应该是李鸿章住的西三跨院。

但是原址上的包装公司老门房说:他1989年就在这儿工作,他见到的大殿就在校尉小学位置上,“寺门开在南口”。这一说,“西三跨院”又成了东一跨院。这是第二种说法。不过听说李鸿章年轻时在现在东一跨院住过,所以马上拍了很多照片,特别是“西面厢房上的瓦片”,听说是“原版”,赶紧又拍了一些。最宝贵的是他说:“《那五》这个片子就是在贤良寺里拍的。”“电还是从我这里拉过去的呢。”电视剧《那五》是1989年播出的,应该是1988年拍的。这样,至少到目前为止,我们可以找到贤良寺拆掉前的影像资料了。第三种说法肯定了第二种说法,加入了“贤良寺北边只到学校后门为止”,也就是说,只有半个街区,和金鱼胡同没有任何关系。拍了照,走出以前的冰盏胡同,看到贤良寺原址上的校尉小学,正在感喟“100年的时间,这里就变得面目全非”时,见到了1975年进校尉小学教“五大班”的谢老师。谢老师的描述很到位。根据描述我画了张贤良寺想象图。

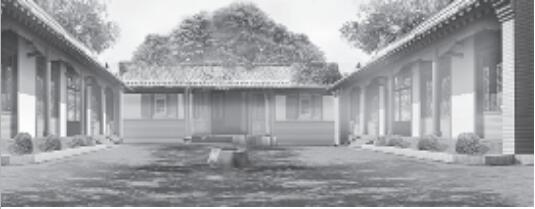

关于寺庙,谢老师说:“1975年进校的时候,什么都在,就是东西都没了。大门朝南开在冰渣胡同,是个拱形的木门,后来换了铁的,几次撞在上面好疼!一进去就是一排平房,有十来间。中间是条道,后面又有几间耳房,听说做过殡仪馆。再后面才是八米高的大殿,绿瓦,当时做校办工厂。最后是两层的藏经楼,据说藏经楼的‘东西’都搬到北京房山云居寺了。贤良寺里的地都是大花青砖。住持方丈叫吴金鼎,当时是校长,人瘦小不高,挺和气的。当时院子里还住着100多户人家。”

西三跨院是李鸿章自己出钱翻修的。现在已经拆除,改建为校尉小学后门。据说李鸿章住在北房。谢老师说:“李鸿章居住的这排,主间有50多平米,还有两间各15平米的配间。”请特别注意院中的一口井,这井为青砖砌成,“很深,扔进去的石头半天到不了底”。前面的西二跨院住有百人的淮军“洋枪队”。西三跨院东廊和贤良寺连着。李鸿章进出须走贤良寺正门的冰盏胡同,当时此胡同只有三米左右宽,李鸿章的绿呢八人大轿不知道是如何通过的。李鸿章死后,西三跨院送给庙里,算作庙产。谢老师说:“李鸿章住的院子,就在现在学校后门的这个位置上。‘三产’高潮那会儿(大约1988年左右),学校让我们办三产,我们还在他的院子里开了个‘寿海餐厅’。”

第一种贤良寺说法的想象图因为位置比一般人认为的原址偏东,所以和校尉胡同没有关系。最让人兴奋的是,以前被人们认为是东一跨院的地方,根据这一说法应该是李鸿章住的西三跨院。西三跨院还在?!不大可能。

贤良寺现仅存的只有东一跨院和东二跨院,这就是东一跨院的北房。据说李鸿章刚到北京时在这里住过。很多人拍到的大多是东一跨院,其实,只要走过东一跨院,还有一个东二跨院。

李鸿章居住的贤良寺西三跨院想象图

2012年后,笔者再去金鱼胡同的贤良寺原址闲逛,发现这里经过一番整旧如旧的改梁换柱,成了“新同乐贤良汇”。贤良寺这个昔日官员看中的近水楼台,如今成了顶级品位的粤菜食府。如今周边不是高级会所就是奢侈品牌专卖店。

贤良寺西三跨院里的李鸿章。这是一张不可多得的照片。久病的李鸿章坐在贤良寺西三跨院里享受着北国的阳光,从周围的下人着装看,这应该是春秋季节,李鸿章边晒太阳边接待外国访客。这个访客不应该是公使一类的贵客,否则清国的外交第一人不会不懂得“赐座”。这客也不可能是跟随他的“洋员”,因为跟随他几十年的十几位“洋员”都不需要翻译就能和李鸿章对话。这可能是来推销军火之类的“洋行经理”。连翻译都下意识地把手插在裤兜里,端起了架子充当“买方市场”的“爷”。

贤良寺里晚年的李鸿章。这是德国报纸登载的晚年闲居在贤良寺里的李鸿章。这时的李鸿章脸上出现了老人斑,但是精神尚佳,坐在一把藤靠椅上。

各国驻华使节云集贤良寺

李鸿章死后,各国公使“闻其薨,咸集吊唁,曰:公所定约不敢渝”。从英国人画的画上,我们知道李鸿章家人专门设了灵堂接待中外人士吊唁。灵堂似乎就设在贤良寺里。

参加李鸿章葬礼的各国公使们络绎不绝。《纽约时报》在李鸿章逝世后的第二天为此还发了一篇报道,标题为《李鸿章的葬礼》:

北京11月9日,各国公使前往吊唁,他的儿子们披麻戴孝。(小标题)

各国公使今天下午穿着黑礼服,按中国习俗亲自前往李鸿章最后办公地点吊唁。中国士兵们正在街道附近排成行站着岗,周围聚集着有秩序的一大群人。这城市所有的官员大多站在院外迎接公使们。

灵柩被放在宽敞庭院(注:应该是贤良寺西三跨院)里一个临时搭建的凉棚里。凉棚里幕幔后的灵坛上敬放着灵柩,并且覆盖着来自皇家的柩衣。众多和尚在现场。

一排贡桌上放着食物祭品,总共有好几吨重。灵柩的四周点着香和蜡烛。

李鸿章的两个儿子(注:李鸿章此时一共有三个儿子),披麻戴孝站在香案旁,幕幔前有几只软垫子供中国官员使用。公使馆的人走向前,尽量低着头深深地鞠躬。吊唁团的成员向逝者家属念慰问吊唁信。已故政治家的大儿子用中文答谢,小儿子在旁翻译成英文。

这里的场面是令人难忘的,数百官员穿着官服长袍,各省赶来吊唁的人络绎不绝。

李鸿章的死,有些人是真高兴,茶馆里那些痛骂“李二先生是汉奸”的茶客会奔走相告。但估计这节骨眼上,响应者不多,因为,这次中堂大人巴巴地打广州赶来,是来解救北京受苦受难者的。然而朝廷里的竞争者和政敌一定会暗自欢喜,毕竟挪出一个大学士的空位,很多人可以开始运作了。

李鸿章的死,有些人是真难过。第一个就是贤良寺方丈,因为这位老方丈和李鸿章“甚为投契”,据说“许多人通过方丈走李的门路,带携得方丈也显赫一时”。

接着是周馥。他跟着李鸿章,“诸多洋务实业依为臂助,深信不疑”。这位官至两广总督的封疆大吏,从头到尾的从政经历都和李鸿章有关。周馥的“起家”颇为传奇。李鸿章那会儿给曾国藩做幕府,每月领薪水六两银子。一次,曾看了周馥的文章,让李去找周来。李鸿章因为太爱周的才,竟然将自己的银子分出一半给周,将周馥私自收在“帐下”。那年周馥只有26岁。从此他一跟就是30多年。

西方旧报上的各国驻清公使觐见中国皇帝前,到达门前下轿处。用在这里可以想象到,李鸿章过世后,前来吊唁的公使们一定把冰渣胡同、校尉胡同狭小的空间都停满了。

欧美等国公使前往贤良寺吊唁。李鸿章是1901年11月7日去世的。他死后,各国公使都来贤良寺吊唁。这个场景像是在四合院里。果然《纽约时报》的报道证实,这是在庭院中搭建的临时凉棚。当时,中外人士前来吊唁的当不下千人。

慈禧为其也流涕

李鸿章病危和逝世之时,慈禧正在回銮道经河南的途中。据随驾的吴永记述,慈禧在得到李鸿章病危的奏报后,“为之流涕”。她伤感地说:“大局未定,倘有不测,这如此重荷,更有何人分担。”第二天,慈禧听说李鸿章逝世,“震悼失次”。随扈人员,“无不拥顾错愕,如梁倾栋折,骤失倚恃者”。是啊,慈禧太后的命都是李鸿章“保”下的。联军立太后为“首祸”,李鸿章在谈判中使出浑身的劲儿,不但慈禧没事儿,就是“该惩罚的大臣将军”也大大缩水,甚至李鸿章还用监狱里的死囚犯把“罪大臣”掉包下来。现在这样的能人死了,慈禧能不难过吗?

李鸿章死后100多年,贤良寺周围的六个跨院里住进了100多户人家。这些人可不是过客,他们长住不走了。大殿里开了校办工厂,“洋务实业”办到了菩萨座基旁。周围配房就是教室,诵经声为朗读声代替。

1990年,贤良寺的“劫难”开始了,这一带被圈进了商业发展的“蓝图”。贤良寺金鱼胡同一带卖给了大连的一家房地产公司盖起了Lee Garden大楼。拍完《那五》后,贤良寺大殿等建筑也拆了,盖了校尉小学的新楼。100多户居民大多搬迁到劲松小区。金鱼胡同拓宽了,成了车水马龙的大路。校尉胡同变双向车道,周围都是新大楼,珠光宝气地显摆。

2015年,再次前往贤良寺原址查看,发现校尉胡同小学的玻璃楼焕然一新,一点儿也找不到2008年那会儿的影子,不禁感慨万千:北京有多少历史就这么一年一年地被慢慢蚕食掉了。如今站在高处看北京,满目风光犹如一块块密密麻麻的碑石楼,而且是那种廉价的水泥灰色楼。低头看狭小的冰渣胡同,倒是被改造了一番之后,显得干净不少。

原址上的贤良寺大殿周围,配合原来的古朴,似乎用了不少银子翻修了一处以饮食休闲为主的会所。我的心头为之一热,感念北京人毕竟还是有些文化的厚重,没把历史完全抹去。进去看了后还发现,有心人士不知在哪里觅得一块李鸿章的旧匾,堂堂正正地挂在翻修过的梁上,算是让后人真正感受到一丝李鸿章的气息。

想想也怪,贤良寺当时因为地段好、离皇宫近,曾经香客如云。如今也因为地段好,离王府井近而遭蚕食。说起前朝的李鸿章,这里的人一脸茫然,摇摇头,继续吆喝着自家的商品。也好,李鸿章提倡的“办实业”精神至少被人保留下来了。

八国联军斩首中国官员 这是法国《小日报》杂志上刊登的水彩画,八国联军中的日军正在斩首中国官员。谈判中,李鸿章没能全部“保下罪臣”。但是李鸿章也有办法,他从监狱找来一些“秋后斩”的死囚去掉包。

《泰晤士报》驻华特派记者莫理循1910年4月于新疆乌鲁木齐拍摄的辅国公载澜的照片。载澜等就是李鸿章谈判中极力“保下来”的“罪臣”。载澜,光绪帝堂兄,封辅国将军,晋辅国公。戊戌政变后,慈禧太后和载澜等图谋废黜载湉,于光绪二十六年(1900年)元旦扶植傅儁登极,但遭到了国内外各种势力的强烈反对。载澜则乘机鼓动慈禧太后利用高举灭洋旗帜的义和团去攻打洋人。八国联军侵占北京,联军指载澜为“首祸”之一。清廷迫于无奈,将载澜夺爵严惩,定为斩监候罪。为念皇亲骨肉,特加恩发往新疆,永远监禁。辛亥革命后,载澜携眷假道西伯利亚回东北老家,最后病死于沈阳。