第五章 带血的黄马褂

历史,距离我们越远,有的会越来越模糊,有的却越来越清晰,而李鸿章就属于后者。一件黄马褂,血染东瀛,让50万纽约人追捧,也让百年后的我们看清了李鸿章的真实面影。

黄马褂与三眼花翎

黄马褂本来只是清代官服的一种。清昭连《啸亭续录·黄马褂定制》中说:“凡领侍卫内大臣,御前大臣,侍卫,乾清门侍卫,外班侍卫,班领,护军统领,前引十大臣,皆服黄马褂。”

为什么侍卫穿马褂?因为马褂衣长只及股,袖长至肘,行动起来方便利索。为什么后来唯独清朝能将“黄马褂”这个符号普及到“文武百官”?是因为清廷好这个,说到底清朝是“枪杆子里出政权”。

根据清官规定,三类人可以穿黄马褂:

第一类是皇帝出行时,各内大臣、御前大臣、御前侍卫等随从,必须穿着黄色的马褂以壮行色。这种黄马褂称之为“行职褂子”,没有花纹及图案。因为是因职而穿,所以离开工作岗位,或者不与皇帝同行时便不能穿。

第二类是皇帝狩猎校射时所赏赐的。这种黄马褂称之为“行围褂子”,按规定只有跟随皇帝狩猎时才可以穿。平时无故穿上属于犯禁,是要被治罪的。

最后一种黄马褂是因特殊功勋而得到的奖赏。这种赏赐又称“武功褂子”,得赏的人可以在任何隆重的场合穿。这才是我们平时所说的“赐穿黄马褂”。

据考证,这种赏赐方式在清初并不盛行,大概是在道光或咸丰以后才开始出现。特别在对太平军作战的时候,赏赐了不少黄马褂给那些镇压太平天国的有功者。

后来慈禧太后把规矩给坏了。一次,慈禧太后一高兴,生生地将一件黄马褂赏赐给了为她开火车的司机。

李鸿章的这件黄马褂和这根三眼孔雀花翎故事非常多。当李鸿章过七十大寿时,“两宫赐寿,赏戴三眼花翎”。《异辞录》有一段话说:“同光以来,每逢庆典,李文忠常得异数。紫缰三眼翎,本朝赐近支八分,今以当古之九锡,人臣所不能有。”

七十大寿这个时候,是李鸿章事业的巅峰,朝廷给他的荣誉和实惠,很多方面已经超过他的老师曾国藩。

查有清一朝,能同时被赏黄马褂和三眼花翎的并不多。清廷在赐予大臣这两样荣誉时,也是非常谨慎的,并不像如今的颁奖大会,光一等奖常常就是十多名,一、二、三等奖发下来,台上站了百多号人,成了名副其实的滥发。所以李鸿章得了这两件宝贝如获至宝,不仅在外交场合穿,有时在朝廷的正式和非正式场合也会穿上炫耀一二。

但是这一切因为一场战争刹那间被“拔去”和“褫去”了。

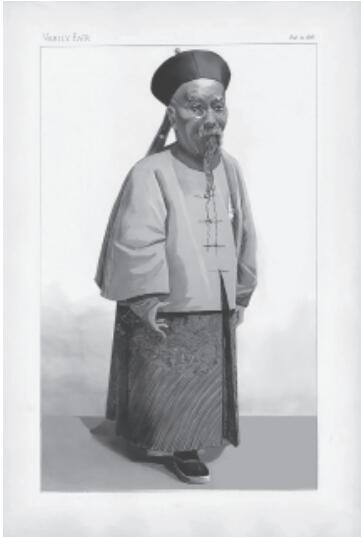

这是李鸿章1896年8月访问英国时,英国《范尼特菲》杂志刊登的李鸿章像。这张画颇有点玩味价值,一是李鸿章身着黄马褂入画,罕见;二是李鸿章顶戴“三眼花翎”,少见;三是李鸿章“戴眼镜”,不多见;四是李鸿章因甲午战败,被画家瞬间捕捉到的“忧郁状”,难见!唯一诧异的是李鸿章“6英尺”的身高(大约1.83米左右),却被画成1.7米的样子。这有一点儿矮化我们的“李老”。

一枪等于打掉了日本一个师

1894年9月16日,平壤失守,次日翁同龢抨击:“合肥(李鸿章)事事落后,不得谓非贻误。”光绪皇帝一气之下,给李鸿章予以“拔去三眼花翎,褫去黄马褂”的处分。这相当于现在的“行政记大过”“党内严重警告”处分。

“戴罪立功”的李鸿章后来还是没打赢仗,黄海海战爆发后,北洋舰队全军覆没,让人家从海陆两路夹击攻占了辽东,威胁京畿。

甲午战败后,清政府派代表赴日本谈判,日本不予接待。1895年2月12日,慈禧看了美国驻华公使田贝转来的东京来信,说:“所指自是李某,即著伊去,一切开复,即令来京请训。”2月13日,光绪谕令李鸿章“作为头等全权大臣,与日本商定和约”,“赏还翎顶、黄马褂,开复革留处分”。

《纽约时报》1894年8月6日有一篇报道叫《李鸿章黄马褂被清廷褫夺,戴罪领军》,说的就是这件事情。报道说:“李鸿章黄马褂被褫夺,算不上什么划时代的事件。然而引人注目的是,这可被视为大清朝廷力图以加强法纪来整合民心所用权术的一个范例。对西方观察家来说,本想弄明白如下事实,即为什么李鸿章在头天被任命为清军最高统帅,而次日甚至同日又被褫夺清国贵族的最高荣誉?这项荣誉赋予清国臣民身着‘黄马褂’的权力,而这种‘黄马褂’据说是大清皇族专用服装,禁止非皇族人员穿用。这个矛盾的结果令人感到啼笑皆非!”

熟悉清国人传统习惯和思维方式的人指出:“虽然朝廷颁布了禁止李鸿章再穿黄马褂的命令,但并没有同时撤销任命他为帝国军队统帅的圣旨。虽然李只能穿他的普通官服,但这并不妨碍他继续做清军统帅。如此看来,黄马褂的回收只不过是个警戒,希望这位帝国司令警惕,在抗击日本军队时必须有上好的表现。如果成功了,他可以指望重获黄马褂的殊荣,这无疑将是对他丰功伟绩的最高奖赏;但如果失败了,等待着他的可能是割掉他的马尾辫子甚至砍掉脑袋。”

差一点掉脑袋的败将李鸿章,来到日本马关的春帆楼和伊藤博文“媾和”谈判。1895年3月24日下午4时,第三轮谈判结束过后,满腹心事的李鸿章步出春帆楼,坐轿子返回驿馆。谁知,就在李鸿章乘坐的轿子快到驿馆时,人群中突然蹿出日本浪人小山丰太郎,朝李鸿章脸上就是一枪。李鸿章左颊中弹,血染黄马褂,倒在血泊之中。迷迷糊糊中,他还不忘叮嘱随员,将换下来的黄马褂血衣保存下来,要求不要洗掉血迹,然后一声长叹:“此血可以报国矣!”

日本马关春帆楼旁有一条“李鸿章道”。这条道现在成了长崎的一个观光点,游客大多为中国人。瞧,细心的日本人还在左上角插了块中文字的牌子。

春帆楼旁李鸿章遇刺方位图。开始笔者以为在“李鸿章小道”上,因为那里道路狭窄,杂草长得一人高,是很典型的伏击“良地”。后来知道弄错了,恰恰就是在大道上行刺的。说是大道,这是我们今天看到的情景,可能在李鸿章时代也是一条石板路。苦在无从稽考。

纽约50万人争睹黄马褂

李鸿章血染风采的这档子事儿,欧美的报纸都有实时的详细报道。李鸿章和“yellow jacket”(黄马褂)多次上了他们的版面。

他的黄马褂、三眼花翎得而复失、失而复得,而且还有一股子血腥味,这些让西方读者浮想联翩——原来,在那个遥远的东方国家,一个将军打败了,只要脱去他的黄马褂,就等于责罚了他。当黄马褂被重新还回,就意味着一个官员重新被信任。原来血袍可以“报国”。他们 马上联想到《灰姑娘》童话中的水晶鞋,魔力无限。

美国记者在莫斯科报道沙皇尼古拉二世加冕典礼时,特别指出:“中国皇帝的特使穿着满人的黄马褂,头上插着美丽的孔雀羽毛,给热闹的大街增添了令人难忘的画面。”

如今穿黄马褂的人要来他们这里访问了。《纽约时报》1896年8月23日从英国发回的新闻中用了一个醒目的标题——“李鸿章已经起航了!”几个字把美国人等不及了的心态全表达了出来。报道的副题是——“这位伟大的中国政治家现在正在去美国的路上!”新闻报道中也 提到了“那件著名的黄马褂”。

黄马褂本身比李鸿章还要出风头,所以,1896年8月28日,当李鸿章踏上纽约时,成千上万的美国人走上街头欢迎他。纽约警方说当天欢迎人数在50万左右。估计相当大一部分人是来看“那件著名的黄马褂”。

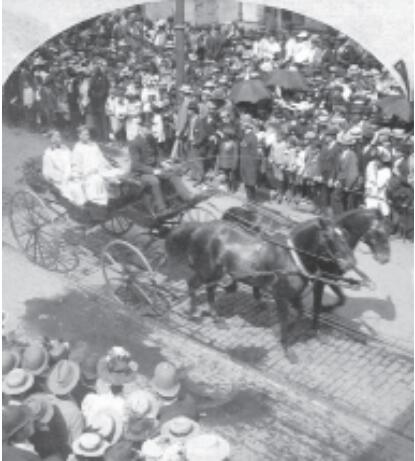

美国国会图书馆编辑的《美国故事》中有这样一段描写:“当李鸿章1896年8月到美国访问时,美国人列队街头,欢呼声一片,大家都希望能一窥这个重要访客和他那件著名的黄马褂。儿童们用黄色丝带将自己的自行车打扮得漂漂亮亮,以期引起这位贵客的注意。”每当有客人到,孩子最激动,展现纽约街头孩子激动的场面的照片没找到,费城的欢迎场面倒有一张。

关于李的黄马褂,《纽约时报》说得最仔细:“卢杰将军与李总督通过翻译在作寒暄的时间,是仔细研究总督外表服饰的绝好时机。李穿着著名的黄马褂,这种马褂有点像披肩,看不出有什么实际的用途。”

“马褂里面是深蓝色的织锦软绸外套,再里面穿着深红色的袍服,上面凹印着许多暗花的纹饰。他穿了一双白色厚底靴,把人的个子垫高了许多,戴的帽子是现已不再时兴的清朝官帽,从上到下往里收束,露出刮得光亮的头皮,只剩下黑色的一小片,帽子后面垂吊着用丝带束编 至膝的长辫。帽檐是黑色的,帽冠镶着金边,用灯芯绒制作的软织物从顶戴内向外披散出来。顶戴的正中有一个宝石纽扣,顶戴上还斜插了一根三眼花翎,在他的右手小指上戴了一颗光彩耀眼的钻戒。”

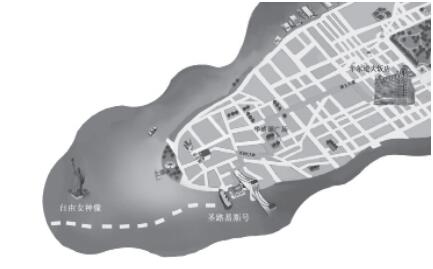

李鸿章从纽约的轮船码头到华尔道夫饭店路线图——李鸿章是搭乘美国轮船公司的“圣路易斯”号邮船到达纽约的。《纽约时报》没有说停靠哪个码头,但是经查美国轮船公司“圣路易斯”号通常停靠在布鲁克林大桥旁的福顿街码头,然后车队经百老汇大街,过华盛顿广场,入第五大道,最后到达公园大道上的华尔道夫饭店。

李鸿章乘坐的“圣路易斯”号在纽约市停靠的码头。这张照片是李鸿章到达纽约那年(1896 年)拍的,地点就在李鸿章登上的纽约市的富顿街码头。当时李鸿章应该可以抬头遥望这宏伟壮观的布鲁克林大桥,心中一定有无限感慨,代表美国政府先期上船欢迎的卢杰将军一定会告诉中国客人:“这个桥我们已经造了30年了!”

上图 李鸿章一行穿过纽约华盛顿广场。1896年8月28日,李鸿章一行的车队通过纽约市华盛顿广场。这个广场很小,面积最多相当于北京老式小区的小花园,地理位置偏西,平时鸽子喜欢到此聚会,所以地面上都是鸽子的排泄物。唯一的亮点是四周为纽约大学所包围,挂满了紫色的纽约大学校旗,但是李鸿章去的那会儿,这里一定很热闹,因为“世界大家庭中最年轻的国家”一定想安排一个最佳路线展示给“世界大家庭中最古老国家”的代表看。而且那会儿,美国把“门户开放,利益均沾”天天挂在嘴上。说白了,就是想不费一刀一枪在中国得到好处,所以对中国的公关更不能马虎。

美国欢迎人群在纽约码头外等待李鸿章的出现

李鸿章一行访问费城。照片中的人们等啊等啊,终于有人说:“来啦,来啦!”首先是美国骑兵护卫队,然后是李鸿章的行李车,接着是李鸿章庞大的随行团。估计拍照的人一见到穿黄色衣服的中国人,就联想到黄马褂的李鸿章,迫不及待地按下了快门,可惜照到的最多是两个三四品的“处局级干部”。但是就这样已经让人们目瞪口呆了。细细一看,你会发现,已经有不少人把眼神迅速地移到后面的马车上去了。后面的马车一定是体积更大,坐着的人年龄更老,说不定就穿着“那件著名的黄马褂”。

黄马褂成了主角

《纽约时报》最后说:“其他成员由于官阶不同,他们服饰的花色也不同,穿戴各异。有的人顶戴上斜插一眼花翎,有的则什么也没插。”

感谢《纽约时报》这种近似于小说的描写。不说别的,这至少为我们留下了不少史料。按照咱们专家的话说:为我国清代纺织史、织造史、绣花史、印染史和服装史留下了颇有价值的史料。

再者,美国记者的观察力不错,细节处经得起岁月的推敲。而且视角独特:看到李鸿章的黄马褂首先想到的是实用性。另外,弱弱地问一句,中堂大人也不怕热?8月下旬,纽约有时会达到华氏近百度(38—39摄氏度,大约相当于同时间的北京天气)。老先生黄马褂里穿得不少,仅记者看到的就有两套,而且是密不透风的长袍,里面应该还有呢。总之,那会儿一没有电风扇,二没有空调,想来也没有一个像埃及那样扇扇子的侍从。否则,这位爱细节描写的记者,一定会写上。

查了一下清朝黄马褂的着装规定,发现李鸿章的这身穿着打扮和朝廷的要求,竟没差多少!能不能这样看,李鸿章怕不怕热?怕热,但是人家讲职业道德。为了大清国的“风度”,人家不要温度,战高温斗寒暑,心中只有一句话:“外事无小事,事事都是大事。”难怪人家说他是“中国外交第一人”。

说到李鸿章是专业外交家,这话一点儿也不假。《纽约时报》说他是一位“面容慈祥的总督”。“李总督脸上的表情,有一种引人注目的慈祥,目光明亮,闪烁着睿智的光芒,眼睛里饱含了幽默和机智,鼻梁上架着一副老式的硬框眼镜,颧骨高而不瘦,皮肤黝黑却看上去显得很健康,显而易见,他过着悠闲和舒适的生活。”

“总督对正在举行的水上表演仿佛视而不见,甚至没透过舷窗向外看一看,一举一动都是那样怡然自得,使旁边的人习惯于服从,而他本人又不显得傲慢。他是那种从不向他人提出什么要求,但又总能获得满足的人士。他很能轻松地与人交谈,而不使对方感到紧张。”

《纽约时报》记者从邮轮进纽约海域时就上了船。这时候,美国政府代表已经先期上了船。记者站在旁边,开始观察“李总督”和美国代表的交谈:“宾主之间的谈话在漫不经心地进行,‘圣路易斯’号邮轮拉响气笛,慢慢驶进港口。谈话主要以总督发问的方式进行,他提问的方式是如此的随意,使人容易忘记他的身份和声誉,就像是老熟人之间的聊天,而不是这个特殊人物在提问。他的问题在舱房内不时激起一阵温文尔雅的欢笑,交谈的气氛平静、融洽。”

老外也看上黄马褂

黄马褂在“文明社会”出了名,这里有来自“半开化地区”李鸿章的不少功劳。黄马褂享誉海内外,以至于后来老外到了中国,总想方设法要求赏赐件黄马褂过过瘾。

英国退役海军少将贝思福爵士(Lord Charles Beresford)来中国,不知走了谁的后门,弄了件黄马褂,还让人给画了张像。

他1898年9月30日抵达香港,到1899年1月9日离开上海,三个多月里在中国走南闯北,不但访问了包括北京、天津、汉口、广州、厦门、上海等城市,也视察了一些中国军队,到过所有的主要海防要塞,去了七个主要兵工厂中的六个,并访问了恭亲王、李鸿章以及八个总督中的六个。回国后出版了他的报告《细述中国》。

贝思福通过考察发现,中国存在许多问题:

中国政府极其腐败、贫弱,朝令无常,不遵守条约税则。各地税务繁杂,内地关卡林立,关税、子口税、厘金等等,名目繁多,无章可循,外国商人尽受其累。

……汉阳这个兵工厂由湖广总督管辖。工厂的设备是第一流的各种德制机器。我特别注意到许多现代化的铣床。非常好的步枪厂,每年可以出产现代化毛瑟步枪8000支。还有一个很大的炮厂,现在每年可以生产前面提到过的一磅炮大约20尊……

这个厂的生产情况,是又一个资源浪费在无用军械上的例子。在厂内我看到到处都是昂贵的重机械,打算用来制造12寸口径50吨重的克虏伯大炮。可是没有一部机器是装设完整的。我又目睹了大量制造火药的机器,也没有装设起来。

这样的言论在他的《细述中国》里比比皆是。清国老打败仗,怪东怪西就是不怪自己的脑子。这只是冰山的一角。贝思福把这个疤一下子揭开了。就凭这,贝思福应该被赏赐黄马褂。

晚清那会儿,赐老外黄马褂成了一种时髦。镇压太平天国有功的英国人戈登也成了穿黄马褂的外国军人。1860年9月17日,英国皇家工兵军官戈登在上海上岸。不久他发现有一支由各色洋人组成的“洋枪队”在1860年卷入了清军与太平军的战斗中。1863年3月24日,戈登被任命为“常胜军”统领。

戈登率军先后攻克常熟、太仓、昆山、苏州等重镇。功成名就后,常胜军被解散。清廷赐予戈登总兵衔并赐穿黄马褂。所以历史上也留下了穿黄马褂的戈登将军的铜版画。

穿黄马褂的戈登将军

穿黄马褂的英国人贝思福爵士。贝思福爵士,1898 年受英国总商会的委托,到中国考察。这件黄马褂可能是见恭亲王时,慈禧太后赏赐的。因为这位海军少将提出了一个清廷关心的观点。他鼓吹英、美、日、德建立商务同盟,实行门户开放,共同保全中国,帮助清朝训练军队,以保护英商利益。清国中央大员、地方督抚起初普遍对贝氏的练兵建议感兴趣,中国商界也希望由英国人助华练兵和管理财政金融等。但是反对最激烈的是英国政府,因为这摆明了四国结成同盟公开把俄罗斯人从东北撵出去,英国政府怕俄国迁怒于英国。