第六章 李鸿章出洋记

从1896年3月到这年的年底,俄罗斯、德国、比利时、荷兰、法国、英国、美国和加拿大,半个世界和整个“一等国”的人都为一位从“半开化国”来的老寿星着迷。

半个世界为他着迷

从1896年3月到这年的年底,俄罗斯、德国、比利时、荷兰、法国、英国、美国和加拿大,半个世界和整个“一等国”的人都为一位从“半开化国”来的老寿星着迷。

西方报纸上天天是年近八十的李鸿章的消息。大多数时间,“李鸿章新闻”出现在各家大报第二版的右下角,多为一句话新闻:

美联社8月4日11时电:中国总督李鸿章到了伦敦!

伦敦9月2日电:李鸿章给德国下了三艘军舰的订单。

美联社9月11日温哥华电:李鸿章启程回中国啦。

……

纸媒大国英国的报纸几乎每天都在猜测李鸿章。李鸿章在圣彼得堡,英国报纸说他和俄罗斯做了笔辽东某港口的秘密交易;李鸿章离开德国,英国人讥讽日耳曼人:出了银子没拿到大订单;李鸿章到了法国,英国人报道高卢人的埋怨:“他来,为什么要我们纳税人掏银子?”

笔者是纪录片导演,11年来,一直在跟踪这位“老寿星”的八国之行,想拍一部纪录片《李鸿章出洋记》。通过这个片子想让国人知道,百年前中国领导人受洋人欢迎的程度一点儿也不比“我们的朋友遍天下”的今人差,甚至还有过之而无不及。

原来以为李鸿章的此类国事访问大多是些“中方”(清方)“英方”的枯燥官样“老八股”,谁知道1896年这出“出洋记”让李鸿章演得五彩缤纷、跌宕起伏。

比如,在船过英吉利海峡到了英国的南开普敦港时,“英夷”也学咱们的样儿,“围观外宾”李鸿章。此时李鸿章竟拿出官袍里的新式眼镜,“红光满面、神采奕奕”地向“英国群众”走来,并“频频招手致意”,俨然一副“伟大领袖”兼好莱坞巨星的范儿。

又如在法国首都巴黎,1.83米的“李大架子”拿着军用望远镜,叼着烟斗,站在法人为其特别建造的“消音屋”里,让人家大总统福尔陪着观看法军野战炮兵演习,活脱一个五星上将麦克阿瑟他爹的模样。

李鸿章这次八国行,国内无甚响动,时至今日,国人大多认为这只是一场“卖国秀”而已。然而翻开藏于各国档案馆的那些落满灰尘的资料和陈年旧报一看,一个“联络西洋,牵制东洋”,为增加我国海关税收和学习西方先进经验而奔波的李鸿章跃然纸上。

李鸿章在欧洲访问时的留影

“借路”是为“联俄制日”

《马关条约》签立后,不断崛起的日本给中国造成巨大威胁,清政府想利用俄国和日本在中国东北的矛盾,联合俄国来限制日本在中国的扩张。1896年5月26日,沙皇尼古拉二世举行加冕典礼,俄国政府邀请清政府派员参加,清廷最终决定由李鸿章率使团赴俄,顺访英、法、德、美等八国。

3月28日,李鸿章一行共45人,随员除其子李经方、李经述外,还有兵部主事于式枚、洋员德国人德璀琳、总税务司英国人赫德的弟弟赫政、英国医生伊尔文等,在俄、德、法、英、美五国驻华使馆人员的陪同下,乘坐法国邮船“爱纳斯脱西蒙”号从上海出发。经过一个月的航行,于4月27日到达俄国港口城市敖德萨。

俄国特使、华俄道胜银行董事长乌赫托姆斯基公爵率文武官员一同登上邮船,热情迎接这位来自远方中国的外交使臣。俄国士兵手持中俄旗帜,列队护送李鸿章登岸,并配以具有亚欧风情的音乐。其场面之隆重,前所未有。

4月30日,李鸿章一行乘坐专列抵达圣彼得堡,和沙皇财政大臣维特举行会谈。

5月3日,维特向李鸿章提出在中国境内“借地修路”问题,并以俄国“支持中国的完整性”作为承诺。

5月7日,尼古拉二世会见李鸿章时强调:“我国地广人稀,断不侵占人尺寸地。中俄交情,近加亲密。东省接路,实为将来调兵捷速,中国有事亦便帮助,非仅利俄。华自办恐力不足,或令在沪俄华银行承办,妥立章程。由华节制,定无流弊。各国多有此事例,劝请酌办,将来倭、英难保不再生事,俄可出力援助。”

5月26日,尼古拉二世举行加冕典礼,李鸿章前往祝贺。

5月27日,各国政要入宫庆贺。李鸿章被安排在首席贺臣的行列中,同英国皇太子、德国亲王、日本皇弟等人平起平坐,可谓风光一时。

6月3日,李鸿章与俄秘密签订条约,史称《中俄密约》。主要内容有:一、中俄两国遇有战事,互相援助;二、中俄两国不得私自同敌国订立和约;三、如遇紧要战事,中国所有口岸允许俄国军舰驶入;四、中国允许俄国修筑一条从黑龙江、吉林到海参崴的铁路等。

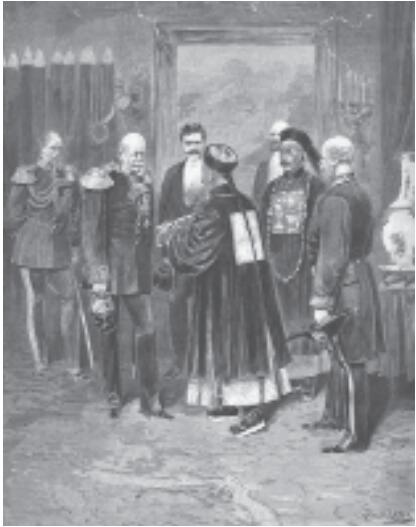

英国报刊画家笔下李鸿章到达圣彼得堡时的情景。注意李鸿章穿的这件“著名的黄马褂”。在俄期间,李鸿章和沙皇本人就联合防范日本多次密谈。史学界多认为这次“借路联俄”是李鸿章的老来失算。但就我们掌握的资料来看,其实清廷早就拟定了让俄罗斯“借路”,以“联俄制日”的方针。李鸿章离开北京后多次见记者公开说,去俄罗斯要谈给俄国铁路借道的事儿。

李鸿章率领的中国使团全体人员在莫斯科的合影。李鸿章并未被安排在国宾馆住宿,而是住在一位名叫巴舍夫的商人家中。巴舍夫是俄国著名的巨商,富比王侯。李鸿章到巴舍夫私邸时首先看到的是一座中式大牌楼,上面插满龙旗,中间竟镶着李鸿章的照片。李鸿章受到了巴舍夫一家最隆重的接待。财政大臣维特负责全程接待李鸿章一行。维特是第一次世界大战以前欧洲最为杰出的外交家之一,可见俄国政府对中国使团的重视。维特尤其注意在细节上照顾这位风烛残年的老人。按照外交惯例,公开场合吸烟极不礼貌。维特考虑到李鸿章吸烟的习惯,每次专派两人伺候,将点燃的香烟送到其口中。

敖德萨市市长、退休海军少将泽列诺伊出席沙皇加冕典礼时,与一个月前刚结识的“新朋友”李鸿章一行合影。此前,人们一直以为这是李鸿章和英国首相沙士勃雷的合影,依据是李经迈 1928 年的题识:“光绪丙申先文忠公奉使过英,其相沙侯邀游园邸,共摄此影。越三十二年,戊辰,男经迈谨志。”但据著名历史学家黎鸣先生最新考证,这是李鸿章与他刚踏上俄国国土时结识的敖德萨市市长、退休海军少将泽列诺伊等人的合影。相隔 32 年,李经迈显然是把时间、人物弄错了。(详见黎鸣《互联网时代,如何考据老照片上的历史人物》,腾讯·大家, 2015 年 10 月 15 日)

后排左起:胡春利(音)、黄建欧(音)、卡普·巴尔·诺尔基上校、麦信坚、柏斌、史特·罗特姆·马尔契科、基特·索夫·卢丹夫斯基、张柳、联芳。二排左起:(未知)、薛邦龢、塔克什讷、林怡游、李经述、波尔赫·别尔诺、波尔赫·瓦卡波、李经方、柯乐德、罗丰禄、洪冀昌。在上述人士中,塔克什讷是同文馆培养的俄语翻译,罗丰禄是原驻英公使,亦是李的英文翻译。联芳是总理衙门官员,林怡游是早年福建船政学堂派往法国的留学生,使团的法语翻译。张柳、柏斌、洪冀昌曾随李鸿章赴日参加《马关条约》的谈判,当时张柳的身份是随员,柏斌、洪冀昌的身份是学生。麦信坚是随团医生,薛邦龢的职务不详,而李鸿章的重要幕僚于式枚在照片中没有出现。

两个俾斯麦惺惺相惜

1896年6月11日,李鸿章离开俄国赴德国访问,行前,英国驻俄使节向李鸿章探询中俄是否有密约,李鸿章斥为谣言。之后他电文总理衙门说,“此间并无传播”中俄密约。

6月13日,李鸿章乘火车自俄国前往德国柏林,途经但泽市,李鸿章下车参观了当地的造船厂。从进入德国国境的那一刻起,李鸿章就受到了比俄国更为隆重的礼遇,规格之高,俨然国家元首。德国御前大臣等一众官员到车站迎接,还备有马队、卫队护送。当晚,他下榻于柏林最豪华的恺撒大旅馆。

6月14日,李鸿章前往皇宫晋见德皇威廉二世,呈递国书,并致颂词,对德国介入归还辽东,帮助中国训练军队、购械铸船事表示感谢。

6月15日,李鸿章应德皇之邀,到行宫参加国宴,随后德皇邀请李鸿章阅兵。见德军阵势变化,缓急有序,李鸿章由衷道:“我如果能有这样的十个营,甲午一战就不会败给日本。”

当日,李鸿章还拜访了德国外长马歇尔,谈及英国放弃中国,短见自私,中国不能不与俄国友好。

6月27日,李鸿章专程赶到汉堡附近拜访了俾斯麦。

1896年6月13日,李鸿章乘火车抵达德国,下榻于柏林最豪华的恺撒大旅馆。德方招待规格很高,“不但饩牵丰腆,供张华美而已……凡口之于味,目之于色,耳之于声,莫不投其所好”,甚至连他喜欢抽的雪茄和喜欢听的画眉鸟都事先安排妥当,寝室内高悬他本人及“铁血宰相”俾斯麦的照片,以示敬重。

李鸿章向德国皇帝威廉二世递交国书,之后,德皇夫妇专门摆设国宴,隆重宴请中国代表团,并亲自陪同李鸿章观看军事操演;德国首相、外交大臣等轮流宴请中国代表团……凡此种种,都远远超越了接待一国特使的应有规格。同期到访的日本名将、著名政治家山县有朋,就没能享受到这些高规格的接待,山县在接受记者询问时,只有自嘲说:“中国毕竟是大国嘛。”

李鸿章到达俾斯麦家乡小镇上的火车站。俾斯麦的老家福里德里斯鲁庄园,坐落在离汉堡 20多公里的一个小镇奥姆勒。德意志帝国政府在庄园附近为首相专门铺设了一条直通柏林的私用铁道,李鸿章就是坐着火车来拜会俾斯麦的。俾斯麦由于年迈,没有亲自到火车站来迎接。这个火车站离俾斯麦的居所大约 200 步远,算是很近了。当时俾斯麦和德皇威廉二世因德国扩张殖民地之事,意见相左,已经被罢官闲置在家几年了。李鸿章要求拜会俾斯麦,这使德皇颇为不快,但又无可奈何,而俾斯麦则高兴异常。

“副国王”(当时德国翻译官不懂“直隶”之意,将“直隶总督”译为“副国王”)李鸿章和他的随从于下午 1 点 49 分抵达,俾斯麦在私邸大门口以最高礼遇迎接。他穿着威廉一世皇帝赠送给他的军礼服,佩上军刀,制服上挂着黑鹰星章和铁十字勋章。一开始,李鸿章夸奖俾斯麦,大意是说:早就听说您的大名和伟大功绩,今天能见到您,看到您的眼神,更觉您的伟大。俾斯麦也回敬说:也很高兴能招待一个建立伟大功勋的总督。李鸿章谦虚地表示:不能与阁下相比,您的贡献有世界意义。他俩在阳台上共同见证了俾斯麦家乡小镇居民热烈欢迎远方来客的盛情。俾斯麦家二楼阳台曾是德意志民族在崛起过程中的政治中心。想当年,俾斯麦大权在握,连他的国王上司、后来的德意志帝国皇帝威廉一世都不得不经常让着他。一有风吹草动,这阳台就成了俾斯麦的“天安门城楼”,是当年俾斯麦检阅爱骚动的日耳曼人的地方。

李鸿章和俾斯麦在阳台上交谈,他们之间的翻译是李鸿章的德国幕僚德璀琳。李鸿章告辞之时,两位政治家互相凝视不语。最后,李鸿章说:“我希望能来祝贺您 90 岁生日。”火车徐徐开动,俾斯麦挺着胸膛,右手举到帽檐,行着军礼。而李鸿章站在火车上,两手握在胸前,频频摆动,用一种虔诚的姿势,为俾斯麦祝福。俾斯麦一直注视着李鸿章,直到火车离去。显然,他的内心也受到了触动。

铜版画《“东方俾斯麦”见到了真正的俾斯麦》

据说两人会见中,到吃饭的时候,俾斯麦不让李鸿章随从搀扶李,而是亲自扶着李的手臂走到饭厅。李鸿章说,自 30年前普鲁士战胜奥地利,就仰望俾斯麦大名,缘悭一面,如今总算如愿以偿。俾斯麦设法推据这种恭维,就换个话题说:“我已不如前,我已经老了。”李鸿章立即关心地问俾斯麦的健康,什么地方不舒服?平日做些什么?俾斯麦笑着回答说:“什么都不做,不愿再找气受。我目前一身轻,只是一个村夫,喜欢到森林和田野中去散步,不再问政。”

“千岁李鸿章”

1896年7月4日,李鸿章率领自己的随行人员来到了风车之都——荷兰。荷兰王室对李鸿章的来访,给予了隆重的礼遇。有中国儒家经典《论语》的荷兰语译本最新推出,有皇家马车队前往迎接。

7月5日,李鸿章一行到达荷兰海牙,出席了荷兰王室在库哈斯大酒店为他举行的欢迎宴会和晚会,晚会期间海滩上空放起焰火,烟花在天空中组成“千岁李鸿章”字样。李鸿章品尝着西方美味佳肴,欣赏着“珠喉玉貌,并世无双”的歌舞,飘然欲仙之际,即席赋诗一首:“出入承明五十年,忽来海外地行仙。盛宴高会与丝竹,千岁灯花喜报传。”席间,皇太妃赏赐李鸿章金狮子大十字宝星一枚。

7月8日,李鸿章一行离开荷兰,到达比利时首都布鲁塞尔。

7月9日,李鸿章晋见了比利时国王利奥波德二世,并同比利时国王商谈了卢汉铁路(今京广铁路北段)的修筑问题。当时列强正在争夺卢汉铁路修筑权,俄国支持法、比承修。

比利时国王设宴款待李鸿章。席间,李鸿章按捺不住,竟点着烟抽了起来。按照西洋礼节,这是对主人的不尊重。但比利时国王并不介意,而是巧妙地拿出各种烟卷分发给各位宾客。

在比期间,李鸿章观看了比利时军队的军事演习,参观了克革列枪炮厂,对比利时军队的武器装备表示惊叹。李鸿章对一尊新式大炮兴趣浓厚,赞不绝口,迟迟不肯离去。军火商见其十分喜爱,说愿赠送一尊。李鸿章顺水推舟道:“烦劳您送抵京城。”军火商果然于当年冬天将大炮运抵京城。

7月13日,李鸿章抵达法国巴黎。

7月14日,恰逢法兰西共和国国庆日,李鸿章前往爱丽舍宫觐见法国总统富尔,中午,富尔在总统府设宴招待中国使团。宴毕,邀请李鸿章参加了国庆活动,观看了军事演习;在法国外交部长汉诺多等陪同下泛舟塞纳河,欣赏国庆焰火。

7月15日,李鸿章应邀往外交部,与汉诺多就中国提高海关税,即“照镑收税事”进行磋商。汉诺多则言法国同意照镑收税之事,但此事必须各国皆允。作为交换条件,他要李鸿章允许法员襄助福州船政局,并划定一处未定的中越边界。李鸿章见汉诺多同意了自己的要求,也就接受了他提出的条件。不过他最后以玩笑的口吻说:“贵侯所言,迹近要挟,颇碍交情。”汉诺多也开玩笑说:“由法员襄办船政,友好划定边界,总比中法两军在安南边境开战为好。”最后,汉诺多满足了李鸿章在法各地观访的要求,陪着他参观学校、报社、博物院、工厂、矿山,直至他8月2日率团乘专轮赴英国。

李鸿章觐见法国总统富尔的铜版画与照片。法国对李鸿章的这次访问,就关心三条:第一,南中国和印度支那殖民地问题;第二,天主教传教问题(法国一直以世界天主教代言人自居);第三,军火买卖问题。所以由总统出面接见,提高李鸿章访法的规格。当时在整个欧洲,各列强之间,谁都不想在中国这块“唐僧肉”面前缺席。李鸿章到一国,另外几个列强便瞪大眼睛观察,生怕别人接待规格超过自己,为此各国还不停地调整接待规格,尽量把李鸿章这个“金主”哄舒服了。在列强中间,法国对华的利益是最虚的,美国次之。英国商业利益最重。俄罗斯和日本只对领土感兴趣,是列强中的“土豪”。

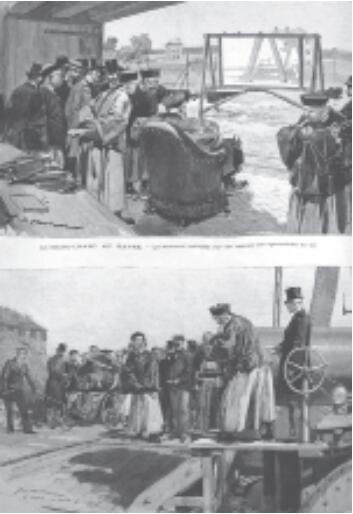

李鸿章观看法国军火商的马克西姆重机枪实弹表演。李鸿章时代,法国对华销售武器一直不很顺利,一是法国武器质量并不特别优秀;二是法军打仗屡战屡败,让中国人看不到其武器的优越性。最重要的是中国近代以降,主政者大多欣赏专制的德意志,不感冒强调民主自由的法国。这真的让法国感到很憋屈,其实近代科技很多来自法国,这是一个善于创新的民族。所以法国争取对清出售武器成了此次访问的重头戏。

李鸿章在巴黎拍摄的肖像照。李鸿章在法国整整停留了 21 天,他的一举一动、一言一行,都成为法国报刊追踪的焦点。在李鸿章到访之前,国会专门讨论了接待规格,最后确认采用高规格,并拨出公款为大清代表团租赁豪华宾馆。

西方旧报上的绘画《李鸿章参观位于勒阿弗尔市的兵工厂》。勒阿弗尔是一个远离巴黎,和英国隔海相望的城市。

天下不可端倪之物,尽在英伦!

1896年8月2日,李鸿章结束了对法国的访问,离开法国哈伦港,渡过英吉利海峡,抵达英国南安普敦港,来到大不列颠及爱尔兰联合王国,开始了对英国为期20天的访问。

8月4日,李鸿章与英国首相兼外交部总长沙士勃雷密谈了一上午,双方从两国的经贸合作谈到外交政策,包括增加关税问题。

下午,李鸿章来到港口城市朴次茅斯,参观了英国皇家海军大演习,和朴次茅斯造船厂。李鸿章惊叹皇家海军各舰“行列整肃,军容雄盛”。他感慨:“余在北洋,竭尽心思,糜尽财力,俨然自成一军。由今思之,岂直小巫见大巫之比哉?”

《伦敦新闻图片报》上所绘李鸿章抵达南安普敦港时的情景。中国海关总税务司赫德之弟赫政、前东方海军提督脱来西、驻汕头英领事师古德前往迎接。在七辆车的开道下,李鸿章冠缀三眼花翎,外罩黄马褂,出现在伦敦街道。英国民众纷纷脱帽高呼,欢迎远道而来的贵客。为便于出入,特地安排李鸿章下榻在伦敦市中央的原考登侯的故邸。

1896年8月4日,李鸿章一行与英国首相沙士勃雷等合影,左起:罗丰禄、李经方、李经叙、沙士勃雷、李鸿章、寇松。当日两人谈的是李鸿章环球访问中最重要的事情,即要求列强,特别是其霸主英国,同意清廷海关在自己的国家里提高海关税率。李鸿章对首相不愿增加关税表示不满,说道:“惟知贵国之让日人,不闻日廷之谋琼报也。今贵国不肯移待日之道以待敝国,又惟知英人之歧视东土,而任华人之憾抱向隅也。”

8月5日,李鸿章在奥斯本行宫觐见维多利亚女王。

8月5日至9日,李鸿章相继拜访了伦敦中国会、戈登墓以及肯辛顿博物院等。

8月10日,汇丰银行经理喀密伦盛情邀请李鸿章一行。随后几天,李鸿章相继参观了国家银行、邮政总局和商务总局。

8月13日,李鸿章来到乌里治造船厂,观看了英国炮兵的操练。至水雷厂时,对水雷制造的办法、如何定购以及水雷价格等都进行了仔细询问。之后,乘轮船沿泰晤士河历览了英国船坞、船厂、枪局和炮局。

8月15日,李鸿章来到格林尼治天文台,同时受到海底电缆公司总办的宴请。宴席前,总办将两条长一尺的英美大洋电缆线赠与李鸿章。随后的发电厂一行,发报人员当场将68字的电报发至上海轮船招商局,25分钟后,即收到了盛宣怀的电报。李鸿章不胜感慨。

8月16日,李鸿章离开伦敦,前往外省参观。首站前往哈华墩,拜访英国前首相格兰斯顿。两大佬一见如故,对中英间的贸易关系做了亲切的交谈。会谈结束后,李鸿章由威尔士经英吉利来到了苏格兰,观看了英国铁路自报警号。在巴罗参观钢厂、钢轨厂和造船厂时,李鸿章对英国的实学风气尤为赞赏,认为中国“应当借重英之实学,庶造船开炉之类,皆有门径可寻”。

8月18日,李鸿章来到格拉斯哥,游览铸造铁甲局和车机局。他不顾舟车劳顿,不耻下问,对其生产成本和利润都详加询问。同时李鸿章还诚邀英国专家来华效力。面对天下第一桥福赐桥,李鸿章对该桥上通轮车、下通轮舶惊叹不已,并希望在中国的渤海也能架设这样一座大桥。英国先进的科技和机械化生产,令他感叹不已,说:“天下不可端倪之物,尽在英伦!”

8月20日,造访了英国铁路创始人史蒂文森的故乡纽卡斯尔,1881年和1887年,北洋水师曾两次遣队前往纽卡斯尔,接收在这里建造的“超勇”级和“致远”级巡洋舰。

李鸿章在外省访问七天,8月22日回到伦敦。在离英告别辞中,李鸿章高度赞扬了英国的风土人情:

贵国之聪明才智、天财地宝、物力人材,向尝心仪之,今得目击之,且见其日积月累,高不可攀。于此而不能刻骨铭心以载之东归者。……回华之日,再握大权。……以一人之所知,补一国之所缺,分在则然,责无旁贷也。

泰西格物之功效,致力之材能,某皆默而识之,学而不厌。他日身归故国,后半生无涯之大事,将重整其旗鼓,忝颜而将中军;且较诸前半生之仅效微劳者,冀于中国尤有裨益。然华人难于图始,欲假数年之心力,遽奏万祀之肤功,不得不求助于大英,而望化难为易也。

8月22日,李鸿章一行乘“圣路易斯”号邮轮横渡大西洋前往美国访问。

1896年英国杂志上的插图《清国特使李鸿章向英国女皇维多利亚递交国书》。女皇对李鸿章以极高的礼遇,授予他“维多利亚头等大十字宝星”勋章,这也是首个获此殊荣的外国人。英国太子妃还亲自为他摄影留念。

李鸿章拜访英国前首相格莱斯顿。格莱斯顿被称为“当今天下三大佬”(格莱斯顿、俾斯麦和李鸿章)之一,两大佬一见如故,对中英间的贸易关系做了亲切的交谈。格莱斯顿高度赞扬中国对英贸易的低关税制度,并希望两国能够加强商贸往来。李鸿章则批评了“各国以重税寓制人之道,固不可谓为良法”。

英国杂志《画报》(The Graphic)当年报道李鸿章拜访格莱斯顿时的插画

英国杂志《画报》(The Graphic)当年报道1896年8月李鸿章访英期间,在伦敦卡尔顿宫的阳台上接待一位访问者。

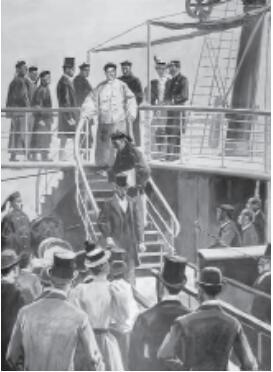

1896年8月22日,李鸿章登上“圣路易斯”号轮船时的情景。李在英国逗留了20天。

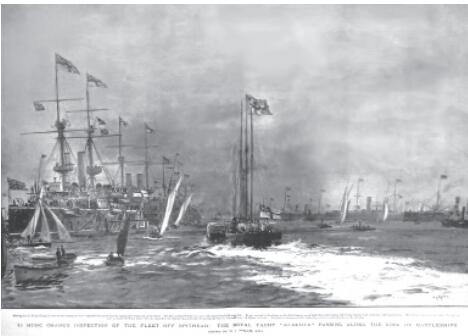

英国报刊旧图原注:李鸿章观看了斯皮特黑德舰队的演习——皇家帆船通过战舰队列。斯皮特黑德是英吉利海峡中的一个小海峡,特别适合做港口。

轰动美国朝野的十天

在结束对英国的访问之后,李鸿章开启了美国之行。1896年8月28日,经过六天的海上航行,李鸿章一行于28日上午9时抵达美国纽约港。

码头上等待“圣路易斯”号停泊的欢迎人群早就守候在这里,画面有军人的仪仗队、马车等。当时的媒体报道说,当“圣路易斯”号进港时,政府官员分别乘坐小舟、快艇从纽约港口出发来到游轮旁,迎接李鸿章。“美国政府在港口排列了几十艘装饰一新的白色军舰,队形威武,当中有‘迈阿密号’‘得克萨斯号’‘联盟号’……当‘圣路易斯’在舰队前驶过时,舰队鸣19响礼炮……左右翼十艘兵舰升起国旗,并一齐奏起庆祝得胜的音乐”,李鸿章像是一位凯旋的将军,受到“史无前例的礼遇”。

“圣路易斯”号的乘客们聚集在甲板上。报道称:从他们衣着料子的昂贵质地就能看出他们是些上流人士,其复杂的服饰与纽约人所熟悉的唐人街里的华人截然不同。这种区别使人容易产生好奇心,据说在清国不同花纹的衣服代表不同的官阶,这是个值得弄清的问题。卢杰将军代表总统欢迎李鸿章,李鸿章在一位随从的搀扶下来到欢迎地点。他那6英尺高的身材由于上背有些佝偻而明显变矮。的确,他毕竟是一位74岁的老人了。他与照片上人们熟知的李鸿章十分相像。卢杰将军盯着这位老人的面容说:“我受美国总统的派遣,来此迎接阁下到来,并带您访问这个自由的国家。欢迎您的来访。”

李鸿章和一大批清国官员、美国欢迎人员在码头上。报道称:正当总督聊得越来越起劲时,“圣路易斯”号已靠拢了码头。客人们将从富尔顿街上岸。李问从这里到华尔道夫饭店有多远,旁人回答大约三英里。他们不知道这个回答是否令他高兴。紧随在总督之后的是他的侄子和嗣子李经方、卢杰将军的部下和一大群华人。担任译员的罗丰禄重复着欢迎的话语。

李鸿章端坐在铺着豪华红色绒毯的软轿上,由四名水手从“圣路易斯”号抬下来。报道称:他穿着黄马褂,饰有孔雀羽毛的冠帽上镶着朱红的宝石,头顶还打着一把黑丝伞。当他一到码头背阴处时,余总领事就接过遮阳伞。他透过金边眼镜注视着欢呼雀跃的人群,脸上显现出慈祥好奇的神情。“圣路易斯”号的乘客们都纷纷拥挤着想看他离船的情景,护卫警察连忙冲上来,用人墙打开一条通道。

李鸿章和美国陆军东部战区司令卢杰将军。报道称,他很敏捷地进入了一辆敞篷马车,那两匹拉车的栗色马真是非常漂亮、精神。卢杰将军陪总督坐在马车后座,助理国务卿诺克赫尔与总督的秘书坐在前排。

英文原注是李鸿章和纽约市长同乘坐一辆马车,但是从《纽约时报》的文章看,可能是刚出码头的街道上。报道描绘:总督的其他随从由美方人员陪伴坐在后面的马车里,总督的儿子在第二辆马车,清国总领事在第三辆,而华尔道夫饭店的公共马车则载着总督的仆人们。当一切准备就绪后,骑警沿西街开路,随后是总督的四轮马车,其他马车跟在后面,最后是美国第六骑兵旅的小伙子们。整个队伍从西街经炮台公园进入百老汇大街。沿街人如潮涌,真成了曼哈顿街头一道难见的奇景。人们尽力向总督的马车靠拢,道路两旁的警察很难将他们推回原位。在几个上尉军官的帮助下,警督柯莱特所做的警卫部署非常出色。为了更好地完成任务,他比原计划多抽调了30名警力,因此承担这次警卫任务的警察总数达到了300人。在第五大道19街,有一个小男孩向李的马车扔了一个煎柠檬,幸好李很敏捷地躲过了这“飞弹”的袭击,未造成任何伤害。

8月29日,美国总统克利夫兰在前国务卿惠特尼的私人住宅举行欢迎午宴。双方讨论了“照镑加税”问题,美国谈判对李鸿章说:“各国如允,美无不从。”下午,李鸿章返回行邸后,俄国驻美公使前来拜访。晚上,美国前国务卿约翰·W·佛斯特在华尔道夫饭店举行欢迎晚宴,一些曾出使过大清国的外交官和前驻华领事出席了晚宴。

8月30日,李鸿章前往美国前总统格兰特的墓园拜谒。

9月1日,李鸿章在纽约参加由当地著名教会组织的弥撒布道及大型欢迎会并发表演说,受到热烈欢迎。他在演说中比较了基督教和孔子及中华传统。中午,美国华侨盛宴招待。下午,他登车时不小心伤指,晚上未能参加纽约华人晚宴。

9月2日,上午,李鸿章在其下榻的华尔道夫饭店举行记者招待会,向美国新闻界发表演说并回答了《纽约时报》记者的提问。在采访中,他谈了对美国的观感,抗议美国的排华法案及歧视华工,并讨论了清朝的对外政策。

9月3日,李鸿章临行前接见纽约华商,当日乘专车到达费城,在那里参观了美国独立厅、自由钟。下午,离开费城。

9月4日,李鸿章到达华盛顿,参观了美国国会和图书馆。晚上,美国著名造船厂主顾兰德前来拜望,二人倾谈。

9月5日,李鸿章本拟拜望华盛顿故居和其陵墓,为雨所阻,遂改计划参观华盛顿市政厅,观赏市容。李鸿章看到华盛顿市民男女皆骑自行车感到好奇,有人赠送李鸿章一辆自行车,李大喜,但不知如何骑行,请馈赠者示范并问明了价格,欣然接受。当日,葡萄牙驻美大使前来拜会。

9月7日,李鸿章离开华盛顿。临行前,他再次用字正腔圆的合肥话,接受了《纽约时报》的专访。

1896年8月30日上午10点30分至12点钟,李鸿章拜见美国总统克利夫兰。报道称,美国总统将在惠特尼的寓所接见李总督。坐落在纽约第五大道57街一角的前国务卿威廉·C·惠特尼的漂亮住宅昨天准备就绪,美国总统克利夫兰将在这里为清国总督李鸿章举行一个盛大的午宴,午宴将在金碧辉煌的宴会厅举行。届时,总督与总统将并肩站在壁炉架旁。镀金的美国鹰饰国徽悬挂于壁炉之上,衬托着两面清国国旗,在此之上是星条旗。整个宴会厅周围和入口处都摆放了棕榈树盆栽。

李鸿章到达华尔道夫饭店。报道称:当第一辆马车到达饭店门口时,美国前国务卿约翰·W·佛斯特迎上前去,两人像老朋友一样亲切握手,并肩进入饭店。从前厅大堂到走廊,各处都挤满了饭店的客人。夫人们也跟着鼓掌欢迎清国总督。但所有这一切好像都未能感染总督,他环视左右衣着时髦的上流妇女,面容表情严肃。尤其当他穿过华商们夹道欢迎的队伍时,对他的同胞也面无表情。电梯缓缓而上,他被引进客房,格兰特上校已在那里迎候。

李鸿章一行访问美国造币厂

1896年9月2日上午9时许,李鸿章在其下榻的纽约华尔道夫饭店举行记者招待会,接受了《纽约时报》记者的采访。图为《纽约时报》的整版报道及其精心绘制的李鸿章像。

李鸿章与《纽约时报》记者涉及中美差异的访谈:

美国记者:尊敬的阁下,您已经谈了我们很多事情,您能否告诉我们,什么是您认为我们做得不好的事呢?

李鸿章:我不想批评美国,我对美国政府给予我的接待毫无怨言,这些都是我所期待的。只是一件事让我吃惊或失望,那就是你们国家有形形色色的政党存在,而我只对其中一部分有所了解。其他政党会不会使国家出现混乱呢?你们的报纸能不能靠国家利益将各个政党联合起来呢?

美国记者:那么阁下,您在这个国家的所见所闻中什么最使您感兴趣呢?

李鸿章:我对我在美国见到的一切都很喜欢,所有事情都让我高兴。最使我感到惊讶的是20层或更高一些的摩天大楼,我在中国和欧洲从没见过这种高楼。这些楼看起来建得很牢固,能抗任何狂风吧?但中国不能建这么高的楼房,因台风会很快把它吹倒,而且高层建筑若没有你们这样好的电梯配套也很不方便。

美国记者:阁下,您赞成将美国或欧洲的报纸介绍到贵国吗?

李鸿章:中国办有报纸,但遗憾的是中国的编辑们不愿将真相告诉读者,他们不像你们的报纸讲真话,只讲真话。中国的编辑们在讲真话的时候十分吝啬,他们只讲部分的真实,而且他们的报纸也没有你们报纸这么大的发行量。由于不能诚实地说明真相,我们的报纸就失去了新闻本身的高贵价值,也就不能成为广泛传播文明的方式。

1896 年 9 月 2 日上午 9 时许,李鸿章在其下榻的纽约华尔道夫饭店举行记者招待会,接受了《纽约时报》记者的采访。图为《纽约时报》的整版报道及其精心绘制的李鸿章像。

温哥华:为李鸿章立牌坊

1896年9月5日,李鸿章一行离开华盛顿,乘美国政府特备之专列赴加拿大。在美加国境处,改乘马车,参观了著名的尼亚加拉大瀑布。李鸿章颇为其气势震动,“徘徊不忍去”。在美加两国共享的大桥上,加拿大方“盛饰公车,迎于桥左”。

9月6日,首先前往多伦多。在多伦多稍事停留后,李鸿章一行来到加拿大西海岸城市温哥华。

9月14日,李鸿章一行搭乘美国太平洋轮船公司的轮船回国。

10月2日,李鸿章到达日本横滨港,需要换乘中国招商局的轮船回国。当年离开马关的时候,李鸿章曾表示“马关议约之恨,誓终身不履日地”,换船时,当他看到周转的是一艘日本的船只时,坚决不肯上船。侍从们无奈,只好在美轮和招商局的轮船之间搭起一块跳板,冒着掉到海里的危险将他扶上招商局的轮船。

10月3日,李鸿章转乘招商局的“广利”号轮船回到天津。

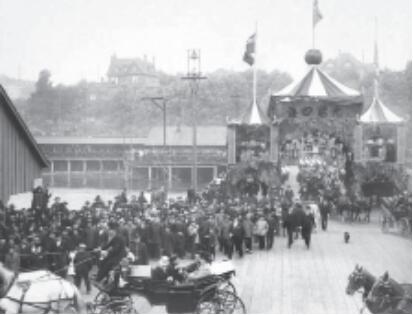

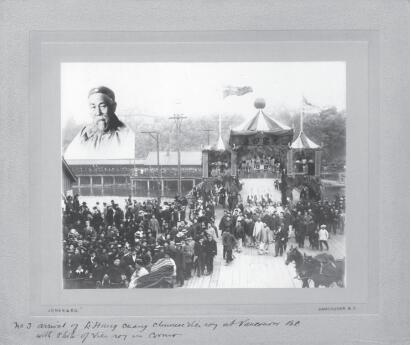

李鸿章到达温哥华时的情景

李鸿章到达加拿大西海岸的温哥华。李鸿章为什么要绕道加拿大回国。美国《纽约时报》记者曾经问他:“阁下,您能说明选择经加拿大而非美国西部回国路线的理由吗?是不是您的同胞在我国西部一些地区没有受到善待?”李鸿章回答:“当我在清国北方港口城市担任高官时,听到了很多加州清国侨民的抱怨。这些抱怨表明,清国人在那里未能获得美国宪法赋予他们的权利,他们请求我帮助他们使他们的美国移民身份得到完全承认,并享受作为美国移民所应享有的权利。而你们的《格利法》不但不给予他们与其他国家移民同等的权利,还拒绝保障他们合法的权益,因此我不希望经过以这种方式对待我同胞的地方,也不打算接受当地华人代表递交的要求保证他们在西部各州权益的请愿信。”

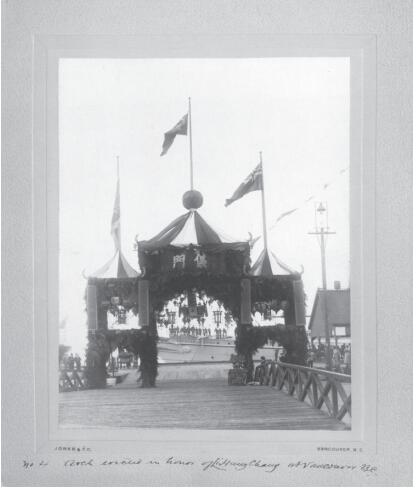

李鸿章离开温哥华前的码头。码头上有温哥华华人专门为欢迎李鸿章访问加拿大搭建的牌坊。