四、丑脸是相术语言的具化

再来看朱元璋的丑像。

笔者所见记载朱元璋长了一张“猪腰子脸”的最早的材料,是明代著名相士袁忠彻所撰的《古今识鉴》。该书刊刻于明朝景泰二年(1451),也就是朱元璋去世五十三年之后。书中借方士“铁冠道人”之口,如此描写朱元璋的相貌:

明公状貌非常,龙瞳凤目,天地相拱,五岳俱附,日月丽天,附骨入鬓,音吐洪畅,贵不可言。(13)

相术语言里,“天”指天庭,即额头;“地”指地阁,即下巴。“天地相拱”,即额头与下巴同时前凸,形成一种遥遥相对之状。这种脸,民间俗谓“鞋拔子脸”或“猪腰子脸”。

图四是一幅相术中的“流年运限图”,引自袁忠彻之父袁珙所撰《柳庄相法》一书(14),笔者以圆圈标出了天庭、地阁、日角、月角、附骨的具体位置。对照此图,便不难理解所谓“日月丽天,附骨入鬓”是什么意思了。

图四:《柳庄相法》所绘相术名词位置图

图五同样引自袁珙的《柳庄相法》。笔者也以圆圈标识出了“五岳”的位置(15)。所谓“五岳俱附”,便是指脸上的这五个部位,呈一种向内归附的态势,大致相当于俗谓的“脸没有长开”。

图五:《柳庄相法》所绘五岳位置图

袁忠彻在《古今识鉴》中关于朱元璋容貌的这段记载,之所以值得重视,是因为他与父亲袁珙曾同时以相术服务于朱棣,深受朱棣的信任。永乐八年(1410),袁珙去世时,朱棣“为之哀悼”,赐钞六百锭办理丧事,并命姚广孝为袁珙撰写了墓志铭。据该墓志铭记载,袁珙在相面时,如此描述朱棣的面相:

圣上太平天子也。龙形而凤姿,天广地阔,日丽中天,重瞳龙髯,二肘若肉印之状,龙行虎步,声如钟,实乃苍生真主,太平天子也。但年交四十,髯须长过于脐,即登宝位时。(16)

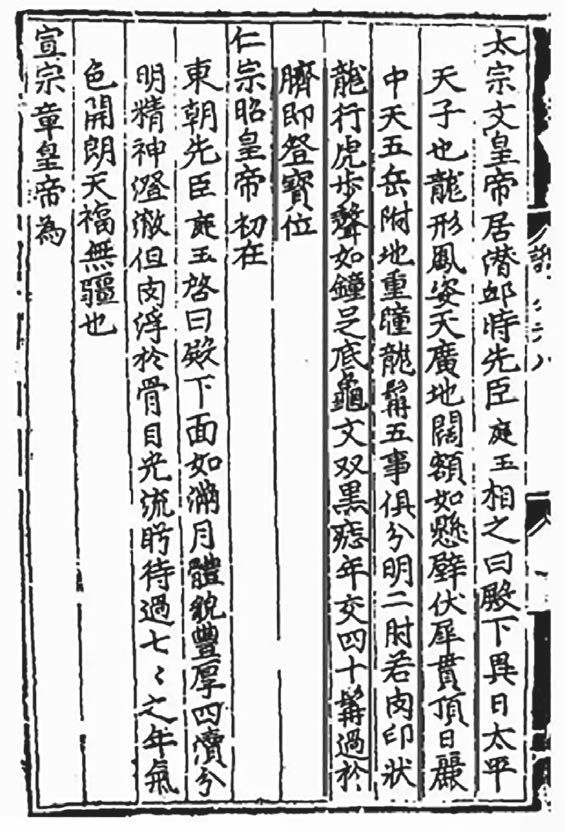

姚广孝这段记载,与袁忠彻在《古今识鉴》中记述的袁珙相朱棣,内容大体相似,唯后者多了一些内容。《古今识鉴》里是这样说的(见图六):

殿下异日太平天子也。龙形凤姿,天广地阔,额如悬辟,伏犀贯顶,日丽中天,五岳附地,重瞳龙髯,五事俱分明,二肘若肉印状,龙行虎步,声如钟。足底龟文双黑痣,年交四十,髯过于脐,即登宝位。(17)

较之姚广孝所写墓志铭,《古今识鉴》里多出来的内容是“额如悬辟”“伏犀贯顶”“五岳附地”“足底龟文双黑痣”。其中最让笔者在意的是“伏犀贯顶”。前文曾提到,经朱棣认证乃至有可能是朱棣直接撰写的“孝陵神功圣德碑”的碑文里,也曾提到朱元璋拥有“项上奇骨隐起至顶”。父子二人皆拥有奇骨灌顶的特殊相貌,这种事当然不会是巧合,而是朱棣在利用袁珙这些相士,刻意重塑朱元璋与自己的相貌,尽可能让朱元璋与自己变得越来越像。

图六:袁忠彻《古今识鉴》所载袁珙相朱棣

此外,还有一种很有意思的情况:一,朱棣时代形成的官方文字材料里,朱元璋相貌的核心特征与朱棣完全一样,都是奇伟、美髭髯、奇骨贯顶,留存至今的画像材料(也就是二人的标准照)也证明了这一点。二,袁珙、袁忠彻父子作为朱棣最信任的相术师,参与了对朱元璋的“整容”工作(袁珙相朱棣便是这工作的一部分)。但在袁忠彻的私人著作《古今识鉴》里,朱元璋的形象却没有与永乐年间的官方材料保持一致。在这本书里,朱元璋相貌有一个核心特征是“天地相拱”,朱棣的相貌却是“天广地阔”。

这一矛盾只能解释为:袁忠彻父子知道永乐年间重绘的朱元璋新标准像,并非朱元璋的真实相貌。新标准像里的朱元璋,与朱棣一样都是“天广地阔”。但袁忠彻父子笔下中的朱元璋,却长了一张“天地相拱”的脸——袁氏父子未必见过朱元璋。但他们父子籍贯鄞县,受召北上为朱棣重绘朱元璋标准像的画师陈远也是鄞县人。陈远来到北京城时,袁忠彻父子正以相术服务于朱棣,父子二人有机会从陈远口中获悉朱元璋的真实相貌。袁忠彻于正统四年(1439)退休回乡,闲居鄞县二十年,于景泰二年(1451)撰成《古今识鉴》一书。乡居期间,他也有足够多的机会从陈远的后人口中获知朱元璋的大致相貌。至于《古今识鉴》中为朱元璋相面的“铁冠道人”,恐不过托名而已。

再来看南熏殿所藏的朱元璋丑像。它们有一种明显的共同特征,那就是服饰全然不合规制、面容畸形到不似人类所应有。

这些画像绝无可能出自受召入宫“写御容”的画师陈远等人之手——即便私下绘制,这些人也不会画错服饰的形制。它们应该是民间画师根据民间传闻的朱元璋样貌所绘。这种民间传言,当是发端于袁忠彻的《古今识鉴》。仍以图一中的左图为例,这位奇丑无比的朱元璋,可谓完全满足《古今识鉴》里的文字表述:一,龙瞳凤目——龙瞳圆、凤目长;二,天地相拱——额头与下巴外突;三,五岳俱附——全往中间长;四,日月丽天——“丽”是附着之意,日角和月角附在天庭上;五,附骨入鬓——眉骨及略向上部位的骨头斜插向上,直入鬓角。

事情很可能是这样的,袁忠彻父子自某些渠道(如陈远等画师)获悉了朱元璋的真实相貌,然后按照相术理论以相术名词对该样貌做了一番文字化处理(这种处理一般会很夸张),形成相术语言。这套相术语言流入民间后,民间画师便以之为依据,一板一眼绘制出了众多朱元璋像。这是一个“由画像翻译为相术语言,再由相术语言翻译为画像”的故事。在这个故事里,朱元璋被抽象成了一个望之不像正常人类的丑八怪。(18)

总而言之,无论是宣扬神赐“项上奇骨”,还是不喜“笔意逼真”强迫画师增加“穆穆之容”,抑或是朱棣强迫画师将自己与朱元璋的标准像绘成高度相似,抑或是将相术语言里的帝王之姿转译为画像,究其本质,都是权力在试图粉饰凡人,都是权力的掌控者不甘心拥有一副凡人的相貌。在这一过程中,朱元璋不想要自己的真脸,朱棣也不想要朱元璋的真脸。

于是,朱元璋的真脸,就这样没了。

(1) (明)张瀚:《松窗梦语》卷六《方术纪》,第3页。

(2) 丁国钧《荷香馆琐言》引《曲洧新闻》,转引自金性尧《明太祖御容》,收录于金性尧:《炉边话明史》,紫禁城出版社2011年版,第25页。

(3) 张萱:《疑耀》卷一,转引自《炉边话明史》,第26页。

(4) 朱棣:《御制大明孝陵神功圣德碑》,收录于程国政编注,路秉杰主审:《中国古代建筑文献集要(明代上)》,同济大学出版社2013年版,第37—40页。

(5) 《明太祖实录》卷二十八,吴元年十二月戊申条。

(6) 《菽园杂记》,第113页。

(7) 清光绪三年《鄞县志》卷四十五《艺术传》“陈远条”。

(8) 王崇武:《奉天靖难记注》,商务印书馆1948年版,第20页。

(9) 吴德义:《〈奉天靖难记〉》的编撰与历史书写》,《江西社会科学》2014年第3期。

(10) 《松窗梦语》卷六《方术纪》,第3页。

(11) 《明太宗实录》卷一,洪武十三年三月壬寅之国条。

(12) 今人所见《明太祖实录》中关于朱元璋的形象描述,是朱棣时代修订的结果。如谢贵安所言:“《太祖实录》在南京修纂了三年,前方与燕王朱棣打了整整两年半的仗。及至南京陷落,初修本落入朱棣手中,其册数、卷数和字数,均成千古之谜,其关于朱元璋的形象是如何塑造的,也不得而知。”攻下南京后,朱棣立即亲自指挥命人重修《明太祖实录》,九个月后完成。永乐九年(1411),朱棣担忧《明太祖实录》中可能仍存有不利于自己的内容,再次亲自指挥启动重修,费时六年零七个月才完成,该版本即今人所见到的《明太祖实录》。见谢贵安:《试述〈明太祖实录〉对朱元璋形象的塑造》,《学术研究》2010年第5期。

(13) (明)袁忠彻:《古今识鉴》卷八《国朝》“太祖高皇帝”条。

(14) 袁珙:《柳庄相法》上卷,扫叶山房光绪十五年春初新镌,“流年运限”图。

(15) 《柳庄相法》上卷,“十二宫五官”图。

(16) 姚广孝:《故承直郎太常寺丞柳庄袁先生墓志铭》,收录于(明)姚广孝著,栾贵明辑校:《姚广孝集》,商务印书馆2016年版,第308页。

(17) 《古今识鉴》卷八《国朝》“太宗文皇帝”条。

(18) 可参考胡丹:《“相人术”与明代前期政治》,《北大史学》2013年;胡丹:《相术、符号与传播:“朱元璋相貌之谜”的考析与解读》,《史学月刊》2015年第8期。两文认为:“朱元璋由奇人到奇貌的变化,并非野史向壁虚构,它由官方的历史书写首先完成,《太祖实录》反复渲染太祖相貌的奇伟,是这一转换的关键。”此说对笔者启发甚大。但笔者认为,朱棣为朱元璋“整容”并不是将朱元璋往丑了整,而是相反,乃是在以朱棣的基本样貌为底本,让朱元璋的样貌尽可能向朱棣靠拢。