第5章 当个性化动机遇上协同生产

维基百科的运营可不是招呼邻里的牌桌,其庞大的规模堪比拉斯维加斯的大型赌场。为什么不采用商业模式,维基百科还能成长得如此之快?为什么没有管理分工,维基百科也不会被胡言乱语充斥?为什么没有报酬,人们仍愿意为维基百科做事情?在新的社会性工具的帮助下,人们能为了爱做出大事情。

协同生产,即人们必须协调合作才能完成某件事,比单纯的共享要难得多,但结果可能更加深远。由于利用了人们的非财务性动机,并且允许完全不同程度的贡献,新的社会性工具使大型群体得以实现协作。

今天,“分布式协同”(distributed collaboration)最著名的例子可能就是维基百科了,这个协同编写的百科全书已经成为世界上被访问次数最多的网站之古米·威尔士(Jimmy Wales)和拉里•桑格(Larry Sanger)最初的设想是创建一个叫Nupedia的高品质免费在线百科全书,2001年他们创建了维基百科,将其作为Nupedia的一个试验性分支。按设想Nupedia将由志愿为其工作的专家们编写、审定和管理。威尔士在1996年参与创建了一个叫Bomis的因特网公司,在运营Bomis的过程中,他对于协同创造的结果有所体验。Bomis公司当时做的是帮助用户(主要是男性)建立和展示各类主题网站收藏,例如过度设计的汽车,或衣不蔽体的小明星——它就像一个用户负责的“Maxim”杂志[14]。他看到用户能多么快并且不费成本地彼此分享信息。他认为这种协同创造可以应用到其他领域。他产生了做Nupedia的设想,于是在2000年初从Bomis公司拿到投资,并且雇用了哲学博士桑格。桑格和威尔士一样对于关于知识的理论充满兴趣,他成为维基百科的第一名雇员。

桑格开始设计创作Nupedia文章所适用的流程,经过几个星期的准备,他和威尔士以一个激动人心的问题宣告了项目的诞生:

假设全世界的学者都将听说一个严肃的在线百科全书工程,全部内容都不属其编纂者所有,而可以自由地发行……通过几乎任意媒介。这样一个百科全书会增长得有多快?

结果表明,并不是太快。在他们对外宣布的九个月后,威尔士和桑格的大设想并没有奏效——如果说全世界的学者都听说了Nupedia这个项目,他们显然没有涌进来要帮忙。第一次公告发布后的几个月里,大部分的精力都花在招募一个由志愿者组成的顾问委员会上,以及制定编辑方针的纲要,和产生、审定、修改和发布文章的流程。尽管这个流程的目的是确保文章的最低质量标准,它也限定了项目进展的最大速度:那就是慢。到那个酝酿期将近结束时,完成了的稿件还不足二十篇,还有几篇尚处于不同的工作阶段。(你不能说完成阶段,因为Nupdia显然不擅长完成什么事情。)

对于那些被成功招来参与该项目的学者,从草稿到最后发布,其工作流程包括七个不同步骤。如果一篇文章在任何一步被叫停——需要审定,核对事实,检查拼写,或者其他——它就可能无限期地停下来。缓慢的进展令桑格越来越沮丧,他同时意识到,虽然网络消除了许多障碍,由于他们的流程,许多新的障碍又冒了出来。桑格对威尔士建议了一条新的策略:利用一个叫维基(wiki)的工具来产生Nupedia的第一批文章。

世界上第一个维基软件是由软件工程师沃德•坎宁安(Ward Cunningham)在1995年创造的。(维基出自夏威夷语,意思是“快”) 。坎宁安希望能帮软件社区创造一个能共享设计智慧的知识库。他观察到当时绝大多数协作工具都太注重复杂的角色和要求组合——只有指定的作者能够产生文本,只有编辑能够发布,但校对者必须在之前批准它,等等。坎宁安有一个与众不同且非常激进的假设:希望协作的那些人也较容易彼此信任。如果这是事实,则一小群人可以共同从事一个写作项目而无需正式的管理或流程。

坎宁安的维基是一个用户可以编辑的网站,并成为所有后来维基的模型。在维基的每一页上某个地方总有一个按钮,通常文字注解为“编辑一下”,用户点击则可以添加、修改或者删除这一页上的内容。对于书和杂志来说,读者和作者的区别因媒介的性质而加强了。而在维基上,一个人可以在这两个角色间任意穿越。(角色的灵活性堪称大规模业余化的普遍结果。)只要用户对某个网页做了修改,维基会记录修改结果并同时保存原先版本。因此,每个维基页面都是累积下来的修改的总和,而先前全部的修改都作为历史文件单独储存。这是一场赌博,可是坎宁安的设计获得了完美成功。这第一个维基的名字叫波特兰模式知识库(Portland Pattern Repository),它既无正式监管也无内容控制,却成为一个软件工程智慧的宝藏。维基不把流程嵌到工具里,而是让用户来掌控它,从而避免了经常由于高度结构化的工作环境而造成的进度缓慢。其他组织看到这个结果后也开始采用维基。

2001年初,桑格的一位朋友告诉了他维基的事,桑格又把这个思想介绍给威尔士。他们在Nupedia上建起了一个测试用的维基以生成初稿。两个直接的后果是:首先,生成文章的初稿变得容易多了;第二,出乎他们意料的是,他们自己的顾问委员会迅速而激烈地表达了反对。组建这个委员会的目的就是为了监管一个由专家设计和运作的严格流程,而维基伤害了他们的使命感。维基上线还没几天,为了安抚委员会,威尔士和桑格不得不将它从Nupedia网站拿下来。他们选择Wikipediimm作为新的统一资源定位符(URL),维基百科于是诞生。

维基百科一上线,桑格给Nupedia的邮件列表发了一封信,到这时候邮件组已有将近2000名成员。他说,“请大家上那儿发一篇文章吧。只要花5〜10分钟。拜托。”此后变化迅猛。上线才几周,Wikipedia的总文章数量已一举超过Nupedia。到2001年年底,维基百科已拥有15000篇文章,其成长速度继续加快。有两件事变得很清楚:维基百科可行,Nupedia则不可行。

桑格看到前者的成功,开始致力于维基百科的工作,并放弃了他Nupedia总编辑的头衔,而改称自己首席组织者(Chief Organizer)了。虽然这个名称深具抚慰性质,他给维基百科邮件组发出的一封信还是激怒了其他参与者。他说,“我必须保留永久删除某些内容的权力——尤其当它们没有任何价值,或者其发布人的主要商的明显是为了破坏我的权威,从而——至少对我而言——损害这个项目。”桑格以为他对于项目享有特殊的权力,把这些特权等同于项目的成功,结果加剧了有关他的职能的种种摩擦。

部分由于这些冲突,部分由于维基百科的成长既不创造收入也不需要收入,桑格在2001年末被解雇。维基百科项目其后转型为Wikipedia.org,确定了它的非营利性质,完成了从Nupedia到我们今天知道的维基百科这一进程。桑格的离去并没有影响维基百科继续成长,其文章和用户数量都在继续稳步增加。2007年9月,维基百科英文版跨过200万篇文章大关,并居美国最受欢迎网站排名第U位,前10位都是商业化运营的公司。

维基百科的内容

不过,如果维基百科上的文章并不算好,仅仅数量庞大是无济于事的。试举2007年5月一篇有关冥王星的文章开头为例:

冥王星,或称134340号冥王星,是太阳系内已知第2大矮行星和现观察到的直接围绕太阳旋转的第10大天体。起初它被认作一颗行星,后来它被认定一个叫柯伊伯带(Kuiper Belt)的独特区域里最大的成员。如同带中的其他成员,冥王星也主要是由岩石和冰组成的,并且体积较小——与地球的月亮相比,其质量约为后者的1/5,体积约为后者的1/3。冥王星有扁圆的轨道,这使它与太阳的距离变化在29〜49个宇宙单位之间,并且非常靠近行星的轨道。结果冥王星有时候比行星海王星更靠近太阳c

这段话中包含了对于维基百科上另外10篇有关太阳系、宇宙单位等等文章的链接。这篇文章一共有5000字,结尾是一个详尽的链接列表,指向其他提供冥王星信息的站点。一个简短的概览,接下来是宽泛甚至有时冗长的描述,结尾处指向更多的信息,这些差不多就是你想从百科全书得到的东西。

这篇关于冥王星的文章并不特别,同样高水平的文章网站里到处都是。

Okeechobee题风(或San Felipe Segundlo题风)是在1928年9月的大西洋题风季袭击了波多黎各背风群岛(the Leeward Islands,Puerto Rico)、巴哈马群岛(the Bahamas)和佛罗里达州(Florida)的一场毁灭性飓风。这是大西洋盆地首个被记录的在萨菲尔-辛普森飓风等级(Saffir-Simpson Hurricane Scale)上达到5级的飓风。

路德维希.约瑟夫.约翰•维特根斯坦(Ludwid Josef Johann Wittgenstein)于1889年4月26日生于奥地利维也纳,1951年4月29日卒于英国剑桥。他是一位奥地利哲学家,他开创性的思想为哲学尤其是逻辑基础、数学哲学、语言哲学、思维哲学做出贡献。他的影响深远,被认为是20世纪最重要的哲学家之一。

这样的段落还可以举下去。在网站上有几十万篇文章,其价值为用户信赖并且每天都在提高。

多年以来,对维基百科最普遍的批评都源于全然的怀疑:“那样不可能行。”桑格理解这种反对意见,并因此给他早期关于维基百科成长的一篇文章定名为“维基百科完全开放着。为什么它成长如此之快?为什么它没有为胡言乱语充斥?”在这篇文章里,他将至少是部分的答案归因于集体编辑:

维基百科的自纠错机制(维基百科共同创始人吉米•威尔士称之为“自愈”)非常强壮。维基百科上持续发生的公众审阅创造了重大的价值——对于那些尚未充分体会到它的人,这种价值很容易被低估。

另一个重大的选择甚至发生在维基百科创立之前,即它的名字,或者说“-pedia”这个后缀[15]。如同所有的社会性工具,维基百科的形成部分取决于它的软件设计,另一部分则取决于社区工作的方式。尽管维基可以被用于各类写作,早期用户主要受到现有百科全书的修辞模式引导,并据此同步他们的工作:大家对一个叫维基百科的项目的写作要求具有一种共识。这一点帮助了协调用户,但它与软件无关,而是使用软件的社区的一个特质。

现在维基百科已经超越了百科全书的各种传统功能。在伦敦公交系统爆炸案发生后数分钟内,就有人在维基科上创建了一页,叫做“2005年7月7日伦敦爆炸案”。这篇文章的最初形态只有五句话,并将爆炸案归因于地铁系统的高压电事故,这是在公共汽车爆炸案和地铁里的爆炸被联系起来之前最先流传的几种推测之一。当有更多消息传来,在这一页创建后的头四个小时里,发生了超过一千次的修改。用户们加上大量标记指向传统新闻来源(表明更多的合作关系),并为那些寻找亲人下落或仅仅是问询回家办法的人发布电话号码。2001年时所设想的开放的百科全书已经成为一个快速收集和分发信息的通用工具,人们因此进一步加深了维基百科是有用的工具书这一印象。请注意这里有一个良性循环在起作用:因为有足够多的用户想到把维基百科作为协调性资源,它就变成了协调性资源,而因为它变成了协调性资源,更多的人了解到可以将它用作协调性资源。正是因为维基社区先做好了百科全书的“窄”版本,为后来的实验性应用提供了一个高可见度平台,这种进化才成为可能。

怀疑维基百科的基本可行性在2001年还有一些道理——即使有第一批稿件涌进来,也没有办法预计文章的增加速度和平均质量都能保持较高水平。然而到今天,这些反对意见听起来已经像传说中那个农夫,望着平生所见到的第一只长颈鹿,大喊“没有这样的动物!”维基百科对于数百万人的效用已经确证无疑了,质疑它不再是有趣的问题。

不受管理的劳动分工

我们很容易理解坎宁安最早的维基是怎么起作用的——对于彼此认识的一小群人来说,其组织性挑战并不比在邻里间凑张牌桌更大。然而维基百科的运营远非邻里的牌桌这种规模,而更接近于拉斯维加斯的大型赌场。这样大的一件事看上去必须有管理层、预算、正式的工作流程。不然怎么可能行得通呢?简单而出人意料的答案是:自发的劳动分工。劳动分工通常是与高度管理的环境相联系的,然而它在这里实施的方式却远远缺少管理。维基百科能够聚合起的经常是个人的小小贡献,有数万人提供,每年达数亿次,并各自行使不同的职能。

他们是这么做的。有人决定应该有一篇关于沥青的文章,他就创建它了。该文章的创建者不需要懂得关于沥青的每件事(或真的,任何事)。因而这样的文章通常读起来有点“呃,那个嘛”的味道。有关沥青的第一篇文章全文是“沥青是用来盖马路的一种材料”。这篇文章是由一个名为西达尼的用户在2001年3月维基百科诞生之际创建的,其作用仅似一个占位符,“在这里应该有一篇关于沥青的文章”。维基百科用户管它叫“树桩”(stub)。

一篇文章创建了,它就开始有了读者。不久,读者中有一群人自我选择决定成为内容贡献者。他们中有的人添加新的文字,有的编辑现有文章,有的加上供参考的其他文章或外部资源,还有的更正错别字和语法错误。这些人中没有谁需要懂得关于沥青的所有知识,所有这些贡献都是递增的。并且不是所有的修改都是改进:增加的内容可能把一个句子弄乱了,更正的内容无意中带入了新的错误,如此等等。然而每次修改自身也是临时性的。这一点对于维基百科有利,部分是因为不好的修改能被更快地清除,部分是因为人类的知识也是临时性的。2006年天文学家就应该把冥王星视为行星还是将它转移到另一个类别的问题而爆发了一场争论。在科学家辩论过程中,维基百科的“冥王星”页持续更新以反映相关争议,而一旦冥王星被降级为“矮行星”,相关条目也迅即更新以反映此结论。

一篇维基百科文章是一个过程,不是一个产品,因而它永远也没有完成的时候。一篇维基百科的文章的改进就在于好的修改要超过坏的修改。维基百科没有在用户贡献的内容发布前过滤它们(这个流程导致了Nupedia的终结),它只是假定老的错误改起来要比新的错误产生起来快。这个假定被证明是正确的。尽管时而出现故意破坏的行为,维基百科的文章长期以来,普遍上是越来越好。

工业环境下的劳动分工很容易理解。一辆汽车出产在装配线上,先是车轴,再是轮子,从一组专业人员转移到下一组专业人员。一个维基的劳动分工却不是这样。在我写书的时候,关于沥青的文章已经有129个不同的内容贡献者,他们将它分为两篇单独的文章,一篇讲关于作为石油衍生品的沥青,另一篇则讲用于道路覆盖的沥青混凝土。对于每篇文章,内容贡献者们都新增或编辑了许多小节,包括沥青质沉积的化学性质、历史和地理分布,包括不同类型的沥青路面,甚至沥青一词的词源。这一切将最初7个字的条目转变为2篇详尽而令人大长见识的文章。没有一个人负责做甚至是管理这些工作,然而调研、协作、修改、校对所有这些在5年内都开展了。这个模式也存在于整个维基百科各项工作之中:一个人可以在一天里就沥青写了新的内容,改正了冥王星网页上的拼写错误,并为维特根斯坦的文章增加外部参考书目。这个系统也允许工作努力上的巨大差异——在与沥青主题有关的129名内容贡献者中,有100位只编辑过1次,而6位最活跃的贡献者们,人均编辑了将近50次,几乎占到总数的1/4。对于沥青主题最活跃的贡献者名叫施哈特,他比所有贡献者的平均表现要活跃10倍,而比最不活跃的贡献者要活跃100倍。

这种情况几乎具有喜剧性的混乱效果——如果一个汽车公司让工人们就做他们想做的,当他们想做的时候才做,过不了几周它就得关门了。事实是,一个汽车公司有两个工作,明显的那个是造汽车,另一个则是做公司。做公司并不容易,它需要做大量的工作,并且极强调可预见性。如果不能依靠员工的专长,甚至是他们稳定的到岗,这个公司从一开始起就注定失败了。根本没有商业上可行的办法能允许员工按心情做让他们感兴趣的事。然而却有非商业性的办法能做到那一点,不必担心效率而依然能够有效。

维基们避免了机构困境。因为内容贡献者不是雇员,因而一个维基能以最少的一般管理费用获取惊人数置的内容。这对于它的成功至关重要:它不需要确保内容贡献者们都能胜任,或者都能稳定地创造内容,甚至不用管他们是否出现。强制的人才专业化和长期致力的行为,表面看似大规模工作的标志,实则与劳动分工无甚关系。如果员工A和员工B是做同种工作,企业需要他们付出同样的努力,因为它需要他们的可交换性,并且需要减少积极和懒惰的工人之间的摩擦。按照这个标准,维基百科的绝大多数贡献者们都是懒惰的。它的大多数贡献者只编辑过一篇文章,并只编辑过一次,而大部分工作是由一个小得多但更活跃的群体完成的。(这两篇关于沥青的文章,有1/4的工作是由6位贡献者承担的,是这个普遍现象具体而微的展现。)由于没有人得到工资,积极的贡献者和偶尔为之的那些人能够在这一生态系统中开心地共处。

由于贡献者们在挑选文章和任务类型方面的自由,有关任何给定文章的工作变得不可预见。可是既然没有股东、管理层甚至顾客,那种可预见性有没有也不重要了。并且,因为每个人都可以行动,不再会有负责的人不采取任何行动从而扼杀了主动性的情况。而那正是Nupedia所遭遇的情形,因为参加那个项目的每个人都认为只有专家才能够写文章,没人会对自己不懂的事情写任何一点什么,因而只要专家不动手(而在Nupedia上专家几乎不动手),什么东西都不会有。在一个由专家驱动的体系里,不可能出现仅仅写了“沥青是用来盖马路的一种材料”这样一篇关于沥青的文章,连当树桩都不行。太短了!完全没有知识性!怎么可能有人写出这种东西!当然,这些,正是维基百科的主要优点之一。

如果在一个体系里,任何人都能自由地开始一件事,做得不好也没关系,那么一篇短短的信息贫乏的文章可能会支持一篇好文章最终出现。正是这种不足驱使人们对它做出改进:那些愿意改进一篇差文章的人比愿意从头写一篇好文章的人要多得多。1991年,太阳计算机系统公司(Sun Microsystems)的软件工程师理查德•加布里埃尔(Richard Gabriel)写了一篇文章,里头有一节描述了这个效应,其标题是“更差的就是更好的”(WorseIs Better)。他比较了两种编程语言,一种整洁而复杂,另一种则笨拙却简单。当时大家相信整洁的那个方案会最终胜出。加布里埃尔则正确地预测那种简单的编程语言会流传得更快,因此,更多的人会来关心怎样改进这个简单的语言,而不是复杂的那一个。一个简单模式的早期成功正好造成进一步改进它的动力(人们的关注以及让所做的工作传播开去的欲望)。尽管日常工作充满混乱,这种动力却保证了长时间下一个可预料的模式将会出现:读者们会继续读下去,其中有些人变成内容贡献者,维基百科继续成长,而它的文章则不断变得更好。比起制造一辆汽车,这个过程更类似于珊瑚礁的形成,是数百万个体行动的总和。而创造这些个体行为的关键在于给予普通用户尽可能多的自由。

可预料的不均衡

任何能提高我们分享、协调或行动的能力的事情都会增加我们和他人一起共同追寻某些目标的自由。这么多人能如此自由地和其他人说或者做这么多的事,这在历史上是第一次。推动大规模业余化的这种自由消除了有关参与的技术障碍。既然现在每个人都有了各种工具可以平等地做出贡献,你或许以为将看到平等参与的大幅增长。你如果这样想就错了。

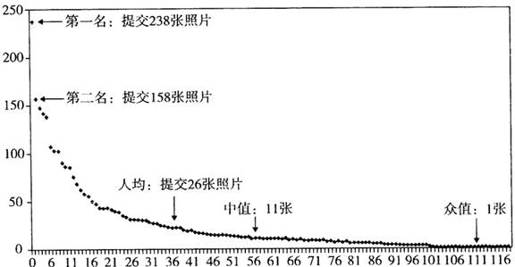

或许你已经注意到,在本书的许多例子中参与是很不均衡的。关于沥青的维基百科文章共有129名贡献者,他们共做出了205次修改,但是其中的大多数工作是由一小部分人做的,6个人就做了将近I/4的修改量。Flickr上也出现了类似的模式:118位摄影者向Flickr提交了超过3000张美人鱼游行的照片,但其中一半来自排名前10位的提交者,其中最活跃的摄影者查琳娜,独自提交的照片达238张之多(几乎每12张中就有1张是她提交的这样一种形态叫做幂律分布(power law distribution),如图5—1所示。

图5—1摄影者提交2005年康尼岛美人鱼游行照片的分布情况

注:图上有五个点。最左边的两个数据点代表最活跃和次活跃的摄影者,他们都比余下的大多数摄影师活跃得多。平均提交照片的数目(总照片数除以总摄影者数)是26张,而其中值(排位在中间的摄影者所提交的数目)为11张,其众值(出现次数最多的提交数目)仅为1张。

请注意从排名最靠前的几位提交者到大多数参与者之间照片数量的急剧下降,也请注意由于少数几位摄影者不成比例的提交量,3/4的摄影者所提交照片数量低于平均值。这个模式在社会性媒体中非常普遍:在一个有超出24个成员的邮件组里,最活跃的作者通常比排在第二位的作者活跃得多,而他比平均状态的作者则活跃得多得多。他们之间最长的交谈要比第二长的交谈长许多,而较平均长度的交谈则长得更多,如此等等。博客作者、维基百科的内容提交者、摄影者、在邮件列表上交谈的人,以及其他许多大型系统里的社会参与,都呈现相似的模式特征。

这里出现了两个大的意外。第_,虽然是许多种不同类型的行为,它们的这种不均衡都呈现同一形态。Flickr网站上照片标记(或“标签”)的引用次数,与维基百科上每条目读者数及每用户提交文章数,其数据分布都具有相同的形状。将社会情境下的一组事物——可以是用户、照片、标签——按它们出现的频率排序,会呈现幂律分布的通常形态。你可以按一组Flickr用户提交照片的数量将他们排序,也可以对一组照片按每张的观众数排序,还可以按每个标签被应用的照片数量对它们进行排序。所有这些图形都会大致呈现幂律分布的形态。

第二个意外是,这种不均衡对大型社会系统有驱动作用而不是损害它。维基百科的用户中,提交过内容的不足总数的2%,却足以为数百万用户创造深远的价值。对于这些提交者,也从来没有用过办法让他们的工作更平均一些。如果考虑过减少这些不平等的话,推动维基百科发展的自发的劳动分工就不可能了。相反,绝大多数大型社会实验都推动了利用某种不平等现象,而不是限制它。尽管“生态系统”一词已经被过度使用——通常是为了让简单的情况显得更复杂——它在这里却很适用,因为大型社会系统不应被理解为某种“平均”用户行为的简单聚合,所谓“平均”用户从来都不存在。

幂律的最显著特征就是,等级越高则越不均衡。其数学原理很简单——幂律描述的是这样一组数据,其第n个位a的秩(rank)是第1个位置的秩的1/n。对于一个纯幂律分布,第1位与第2位之间的差距要大于第2位与第3位之间的差距,以此类推。以维基百科的文章编辑为例,你可以料到排名第2的最活跃用户的编辑量只及第1名编辑量的一半,而排名第10的只做了后者的1/10那么多。这也是所谓“80/20法则”背后的形态,比如按此法则,一个商店20%的存货将实现其80%的收人。幂律进入社会科学的文献始于20世纪早期意大利经济学家维尔弗雷多•帕累托(Vilfredo Pareto)的研究,他发现在他所研究的每个国家其财富都呈幂律分布,这个模式如此普遍,他因而称之“可预料的不均衡”(a predictable imbalance)。这也正是《长尾理论》(The Long Tail)—书中克里斯•安德森(Chris Anderson)有关论述背后的形态。对于iTunes和Amazon这样的在线零售商,他们所销售的大部分商品都卖得不好,但这些商品集合起来却产生了相当的收入。不过这一模式不仅适用于商品,它同样适用于社会性互动。真实世界里的各种分布形态只是这一公式的近似表现,但它所产生的不均衡在各种大型社会系统中的表现数量惊人。

不管我们怎么展示,这个形态同我们熟悉的钟形曲线分布(bell curve distribution)都很不一样。假设到你所在的社区任选200名男子并测量他们的身高。对像身高这样符合钟形曲线的数组,知道这些数值中任何一个——平均值、中值或者众值——都是了解其他数值的线索。如果你知道作为中值的身高,或者这些男人中出现最多次的身高,你就可以对他们的平均身高做出有根据的推测。更关键的是,无论你知道的平均身高是多少,都可被认作对此群体最具代表性的数值。

现在让我们想象这些身高数值不表示为钟形曲线而呈幂律分布。假设200名男子的平均身高是1.78米;最常出现的身高(或者说众值)是0.30米,这样的男子有几十个;身高的中值为0.61米(即100名男子高于0.61米,100名男子低于0.61米)。更重要的是,在这样一个分布中,5个最高的男子其身高将分别为12.20米、15.24米、20.12米、30.48米和60.96米。当然人们的身高不会遵循幂律定律(全世界的裁缝和建筑师们走运了),但是许多社会系统都遵循幂律分布。一篇维基百科文章最活跃的贡献者、Flickr上最热衷于为照片添加标签的人、一个邮件组里讲话最多的成员,他们往往都比群体里表现最平均的那个人要活跃得多。事实上,由于他们的活跃程度,对“平均”参与的任何测量失去了意义。从少数极度活跃的成员到一大群几乎不活动成员之间是陡峭的下跌。尽管平均值很容易计算,却几乎完全不具代表性。

任何呈现幂律分布的系统,其平均值、中值和众值必然相差悬殊,这样的系统有几个奇特的结果:首先,由其定义可知,绝大多数参与者的表现都是低于平均值的。这对于许多人可能听起来很奇怪,因为我们习惯了一个平均意味着中间的世界,即平均值与中值相等。一个经济学家的笑话可以帮你懂得“低于平均值”的现象怎样起作用:比尔•盖茨走进一个酒吧,突然里面每个人都变成了百万富翁——人均意义上的。其推论就是酒吧里其他每个人的收人都低于此平均值。这些系统的另一个意外之处就是,当它们不断长大,其中的少数人和大多数人之间的不均衡也会变得更大,而不是更小。当我们有了更多的网络博客、更多的MySpace主页,或者更多的YouTube视频,获得最多关注的那些内容和只获得平均关注的内容之间的差距将会扩大,平均值与中值的差距也是一样。

如果你只看某一个用户或者甚至是一小群用户,以为他们就能代表全体,你是不可能了解维基百科(或者说任何大型社会系统)的。最活跃的少数用户完成了大部分的编辑工作,尽管他们只占所有贡献者里的少数并且经常是极少数。然而即使是这一小群人也不能解释维基百科所取得的完全成功,因为许多这样的活跃用户是在纠正打字错误和做许多小的改动,而那些只编辑过一次的用户有时添加了大块得多的相关内容。

当系统的各种成分间发生互动,而不仅是不同成分的集合,系统常呈现幂律分布。身高不是一个系统——我的身高独立于你的身高。可是,我使用维基百科的行为却不是独立于你的,因为你会看到我的修改,而我也会看到你的。

呈幂律分布的系统令我们感到理解困难,这也是原因之一。我们已经习惯了能够从小型样本提取有用的平均值信息,再通过它们做出有关整个系统的推论。

当我们遇到一个像维基百科一样、不存在典型用户的系统,源于考虑平均值的那些思维习惯不仅变得毫无用处而且是有害的。要理解像一篇维基百科文章那样的东西怎么产生,你不能去找典型贡献者,因为它不存在。相反,你必须改变自己的着眼点,集中考察集体的行为而不是个体的用户。

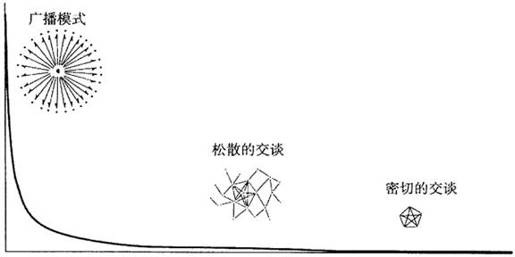

幂律定律也可以帮助解释在许多小而紧密的博客朋友圈和少数那些最知名、被访问最多的网络博客之间的差别。两者所承受的不同压力表现在图5—2中,并反映了幂律分布和可被支持的交流模式两者之间的关系。

幂律分布意味着,绝大多数的作者都没有多少读者。这样的读者和作者可以给彼此大致相等的关注,形成较为紧密的谈话群。(这就是前一章所描述的小型朋友群体利用网络博客或其他社会性网络工具的模式。)当受众群体扩大到数百名,不可能再支持“每个人都和其他每个人联结”的紧密模式——交谈仍然是可能的,但社区里的联系已经松散多了。而当有数千人投以关注,有数百万人更不必说,名声就起作用了。一旦作者们开始获得比他们所能回报的更多的关注,他们就必须在深度和广度之间做出选择了。他们可以花较少的时间和每个人讲话。(无怪乎我们称这样的互动浅薄,并且说这样做的人被摊薄了。)或者,他们选择仅限于少数几个人的深层交流(这时我们说他们搞小团体,或者说他们冷淡)。极端情形下他们可能被迫同时采用这两种策略,既限制交往的数量也限制交往深度。婚礼宴会可以看作这种折中的本地版本。新娘和新郎请来一屋子都是他们可以谈很多话的人,为避免失礼却只能和绝大多数客人每人谈几分钟。

图5—2受众规模与交谈模式之间的关系

注:曲线代表网络博客的幂律分布,按受众规模排序。图左侧的网络博客读者如此之多,作者不可能与数百万读者互动,只能限于广播模式。随读者群规模下降,受众群变小,受众可能实现松散的交谈。网络博客的长尾,即每个博客只有几位读者,能支持紧密的交谈,此时每位读者也是作者,反之亦然。

为什么人们愿意为维基做贡献

根据科斯在《企业的本质》一文里的逻辑,在组建任何群体时,人们的选择只在管理和混乱之间:他认定要组建一个不受管理却并不混乱的群体非常困难。然而没有管理层的指挥会使临时性贡献者较为容易添加有价值的东西。用经济学的话来说,一个像维基百科这样的开放式社会系统能戏剧性地降低一般行政费用和减少对于参与的各种阻碍。然而,即使弄懂了维基的一页如何产生也无助于回答这个最难的问题:究竟为什么会有人帮维基做事?或许用一个私人例子最容易解释。

不久以前,我看到维基百科上关于科赫雪花(Koch snowflake)的条目,它属于一组叫做“分形”(fractal)的奇妙的数学图形(这些图形在许多级别都呈现相同模式,好像蕨类植物的叶子)。文章包含了一幅动画显示雪花构造的不同阶段,旁边有文字如下:

科赫雪花是一个无限构造的有限表达,从一个三角形开始,以一系列的四条线段形成三角形的“凸”,递归式地取代三角形的每条线段。每次增加了新的三角形(一次迭代),图形的周长则增加到4/3倍,由此随迭代的次数逸入无限。因而科赫雪花的边界长度是无限的,而它的面积有限。

描述是正确的但却有些别扭。我将它改写为:

构造一个科赫雪花从正三角形入手,将每一边中间1/3长的线段以一对线段取代,使之成为一个等边的“凸”。对结果图形的每条线段作同样的替代,至于无穷。每次迭代后,图形的周长增长4/3倍。

科斯雪花即这样无数次迭代的结果,因而它长度无限,而面积有限。

改写后的段落描述了同一图形,但容易理解一点了。

我为什么要这样做?我的日常生活与分形没有一点关系,此外,改进这篇文章不是为我自己而是为以后的读者。心理学上的自省总是件棘手的事,但我知道至少有三个原因让我改写了那段描述。第一个原因是有机会锻炼一下没有用过的脑力。我在20世纪80年代的大学物理课程里学习过分形,能记得不少关于科赫雪花的东西,因此说一点有用的话,无论那多么有限,都令我感到欣喜。

第二个原因是虚荣心。改变世界上的某件事,留下自己的印记,以获得“基莱到此一游”式的愉悦[16]。在世上留下印记是人类普遍的欲望。面对批量生产的科技产品,且用户不得私自改装其内部零件时,我们会把使用彩铃和设置“墙纸”作为改变这些不灵活工具的一种方式。比起决定你的手机铃声应该是《1812年序曲》(1812 Overture)还是《拉风女郎》(Holla Back Girl),维基百科让用户们做出了意义远为重大的贡献。

在能力范围内做出有意义的贡献,对于维基百科自发的劳动分工来说,这种欲望正是它的驱动力的一部分。我在修改的时候不小心犯了一个错误,本来应该是“ad infintum”(拉丁语,意为“永久无穷尽”),我却写成了“ad infintum”。我在编辑这个条目时漏掉了这个错误,但是其他的用户没有。在我发布自己的改动之后,很快有人进来修改了这个拼写错误。由于我的错误得以更正,我所做的改进被进一步改进了。要主动修改内容,我仅仅需要懂得关于科赫雪花的一点内容,像我这样的人比掌握科赫雪花全部复杂知识的数学家要多得多。同样,改正我的打字错误完全不需要对于这个主题的知识。因此,能够改正我的错误的潜在读者其数量更大,并且因为改正它如此容易,他们也不需要有我改写文章的那些动机。(如果你看到那个错误印在这儿而为此感到恼火,考虑一下如果能够做到的话,是否这已经足够让你改掉它。)很容易看出维基百科怎样发掘利用人们的各种知识——了解“二战”时期坦克战的人和懂得德州扑克规则的人可以添加或补充不同的文章。不容易看出的是它怎样开发利用知识以外的技能。改写句子使它表达同一思想但更易于阅读,和发现并修改拼写错误是不同的技能,而它们与了解打扑克的规则也不一样,但维基百科使所有这些能力都得到妥善的使用。

第三个原因则是想要做一件好事。三种动机之中,这种既最令人意外也是最显而易见的。我们知道非财务性动机在生活中到处都有。百科全书过去是那种只有付了钱才能得到的东西,然而维基百科并不向用户收费,也不向内容提交者支付报酬。维基的天才,以及群体行动总体上出现的变化,都部分地基于以非财务性动机促成具全球性意义的事件的能力。

约查·本克勒(Yodmi Bolder)是法学学者、网络理论家和《网络的财富》(The Wealth of porduction)一书作者。他称群体价值的非市场化创造为“共同对等生产”(commons-based peer production),并着重分析了人们乐于合作而无需财务报酬的各种方式。维基百科是“共同对等生产”的卓越范例,它让任何想要编辑文章的人都能这么做,出于除获取报酬外的任何原因皆可。

事实上,有越来越多的证据表明,人脑中的某些部分专门会来做出一些经济上不理性而于社会有益的计较。在一个叫“最后通牒博弈”(the Ultimatum Game)的著名实验里,两个人要来分10美元。钱给了第一个人,然后他可以在两人之间按他愿意的方式分配;第二个人拥有的唯一自由就是为了两个人的利益接受或者放弃这粧交易。按照纯粹经济理性,第二个人理应接受低至9.99:0.01的任何分享比例,因为哪怕只拿一分钱也使他比以前富有一点。然而在现实中,接受的那一方会拒绝任何看起来太不平等的分配(现实中少于7:3的任何分法),即使这意味着两个人都得不到任何钱。也就是说,与经典经济学理论宣称的相反,我们想要惩罚那些对待我们不公平的人,即便要付出个人的代价。又或者说,人们有一种更感性而不是更理性的对于公平的偏好。这又暗示着,对非财务性动机的依赖实际上会使系统更经得起可变的参与。

现实证据也表明,当所理解的协定发生变化,从前感到满足的志愿者们将会背叛。美国在线(American Online,AOL)的发展定位于数字网络世界的入口并提供友好的用户体验。它所提供的友好体验有许多直接来自于它的用户,因为这些人太喜欢这项服务,他们愿意为美国在线做义务向导。然而,当美国在线的股票价格冲到最高点,许多向导联合起来提起了集体诉讼,声称美国在线不公平地从他们的工作中获利了。请他们做的工作并没有改变,改变了的是他们工作于其中的财务环境,而这些改变已足以破坏掉他们的善意。尽管案件尚待审理,但美国在线已经终止了这个志愿者向导项目。

社会性弥补术

每个奏效了的维基都在问它的用户一个问题,“谁会关心它呢?”谁在乎有没有一篇关于沥青的文章呢?西达尼在乎。谁在乎要加上照片呢?施哈特在乎。谁在乎关于科赫雪花的描述要清楚易懂呢?我在乎。维基则回报那些肯花力气改进它的人。这就解释了为什么专家和业余爱好者都愿意做贡献——参与的结构并不与外在的报酬挂钩,因而那些能完善对复杂数学图形的技术性描述的人,能和懂得不多但足以校正同一段文字描述的人工作在一起。这种报偿,以及因它而生的用户忠诚,可以帮助解释有关维基长久成功的最复杂的问题之一:它怎么做到面对争议和故意破坏的行为生存下来的呢?开放性、劳动分工和用户的多种动机,这些都促进了维基百科文章平均质量的提高,但它们都不能解释为什么那些有争议主题的文章没有在敌对派别的编辑之战中受害,或者被故意破坏者们干脆消灭——后者只用点击一个按钮就能删除成篇文章。为什么那样的结果没有发生呢?或者,用经济学的语言问同一个问题:为什么公地悲剧没有发生在维基西科身上?为什么那些搭便车的人和故意搞破坏的人没能毁掉它?

维基形式是另一种版本的先出版再过滤,强制措施在事实发生之后而不是前实行。所有的编辑都是暂时性的,下一个读者可以决定某个改动不可接受,需要进一步修改,还是应该删除。这种能力是普适性的:任何修改或删除都可以被进一步修改或者撤除(“逆转”),后面这些修改又会受到更多的详细审査,至于无穷。对一篇维基百科文章的每个改动可以最好地理解为“编辑建议”;有所改动则立即呈现,但未来仍将受到检查和修改。(我后来检查了关于科赫雪花的那篇文章,欣喜地看到我的改动通过了这种审查而保留下来。)遇到明显的恶意破坏,审查过程快得惊人。根据IBM公司研究维基百科的马丁•瓦丁伯格(Marlin Waltenberg)和费尔南达•瓦伊格斯(Fernanda Viegas)的记录,多篇有关堕胎和伊斯兰等主题的有异议的文章曾在被完全删除后不到两分钟内得到恢复。

如同这本书里描述的每件事,维基也是工具与社区的混合体。维基百科和其他所有的维基一样,当有足够多的人关心的时候,它们就会持续增长,而如果人们不关心,它们就会失去生命力。任何奏了效的维基都包含这一功能,可它并非内在于维基软件之中,而是使用软件的社区的一部分。即便只有几个人关心一个维基,要危害它也比解救它困难得多。(设想这样一个世界,清除墙上的涂鸦要比首先涂画它轻易得多。)当一个被恶意破坏的页面重新出现,仿佛从未发生什么,其造成的感受与成功编辑后的“某某到此一游”式刚好相反——对一个恶意破坏者来说,没有什么比花费精力改动某事却在分秒之间看到所做的努力化为乌有更令人无可奈何。事实证明,当足够多的人关心一篇文章,并既有意愿又有手段迅速地捍卫它,绝大多数恶意破坏者都会因此泄气。

如同每次群体与工具结合的情况,这种防御恶意破坏的机制并不只是一项新奇技术的结果,而是经由新的技术与新的社会性策略结合而产生。维基提供了群体合作及捍卫其工作成果的方式,但是只有它的绝大多数成员都致力于实现这些成果的时候,这些能力才现实可用。否则,创建维基的行动即便不是彻底失败的话,也将毫无成效。一个显著的例子就是《洛杉矶时报》(Los Angeles Times)“维基社评”(Wikkorial)的尝试,即将报纸的社论页内容开放给公众。《洛杉矶时报》出于吸引用户的目的宣布了这个尝试,并的确把用户吸引到那儿。一帮狂热而执著的用户迅速到达这个页面并着手破坏报纸的企图,将所发布的报纸社论替换成无关的甚至色情性质的内容。“维基社评”上线不足48小时,一位报纸员工就得到指示将它关闭。《洛杉矶时报》遇到的问题很简单:没有人足够在意“维基社评”的内容到去维护它,更不用说去改进它。一篇社评本应是一个拥有强烈观点的声音的及时表达——恰是好的维基内容所具有特征的反面。维基增补一个社区而不是取代它。当缺失一个良好运转的社区,维基将会遭遇公地悲剧,如同“维基社评”的例子,因为这时个人将它作为获取注意力的平台,而没有社区来保护它的利益。

维基百科最极端的防御能力之一就是锁定一个网页,阻止除少数最精诚的维基用户外所有的人编辑网页,直到相关狂热情绪平息下来。(遇到持续的故意破坏情况,页面也可能被锁定,不过任一时刻被锁定的页面都少于页面总数的0.5%)。此外,维基还曾遭遇有关内容正确性的危机:2005年,记者老约翰·赛根塔勒(John Seigenthaler,Sr.)发现维基百科上有一篇关于他的传记文章,其中包含了对他在刺杀案中所作所为的恶劣和错误的指控。虽然这篇文章得以修改,但错误的材料到这时已经存在了半年时间,许多损害已经造成。2006年,又有一位名为埃西杰的老维基用户自称拥有神学博士学位,在一所私立大学任教并拥有终身教职等。而事实上,此人曾从一所社区学院辍学,不拥有任何学位或任何学术性质的工作。两个事件都显示出维基百科所用方法的弱点,而在每次事件之后,维基百科基金会都发布了新的规则,包括对于活着的人其传记的特殊处理建议,以及对于未注册用户创建全新文章的权利限制。

维基页面的锁定,以及赛根塔勒和埃西杰事件以后设定的限制,都与维基百科开放的总目标适成对照。维基百科人敏锐地清楚地意识到这个冲突,因此其设计思想遵循了坎宁安最初的发明:让社区做尽可能多的事情,而当社医不能自己解决的,就加上技术的解决方法。维基百科以开放性为基础,但并非将此作为理论化的指导而是作为实际的工作方法。这种实用主义通常使那些视维基百科为完全开放性的灯塔的人们大为震惊,然而奇怪的事实是,许多维基百科最公开的拥趸们并不真正了解多少内部运作,而是一厢情愿地把它看成一种公社无政府主义的实验。最热衷于把维基百科描述为一个自由的集体大脑产物的人不懂得其实际的工作情形。它并非集体主义的产物而是永无休止的辩诘的产物。维基词条不是诞生于和谐的思想而是出自经常不断的审核和校正。

Nupedia产生背后的设想在于,通过保持运作过程而去掉商业因素的努力,将能实现对传统百科全书的改进。然而结果证明这是一个坏主意,因为编纂传统百科全书的许多过程更多地与机构性要求有关,而与百科全书无关。一旦免除机构困境,如同维基百科全书那样,不少机构性过程同样可能被免除。维基百科使我们面临令人迷惑的数学题:非专家的贡献者们抱着各种各样的动机,所提交的内容难于预计,分布极不平均而过程混乱,却创造出全球性的资源宝库,每天都发挥巨大功用。由于牵涉到流程、期限和薪资等问题,商业性的百科全书制作人必须能够有效地发现和改正错误。维基百科不牵涉到这类事情,因而不讲究效率——对它重要的是效用。如果有足够多的人看到一篇文章,人们发现和纠正这个错误的机会将会随时间改善。因为维基百科是一个过程,而不是一个产品,它以过程所支持的可能取代了机构所提供的保证:如果足够多的人足够关注一篇文章而读到它,就会有足够多的人足够关心而来改进它,随着时间推移将能积累大量足够好的内容,同时保障文章的数M和质量,从而使维基百科每天服务于数百万人之众。

爱是可更新的建筑材料

伊势神宫是日本伊势地方一个神道教神社,在它现在的地址已经存在超过1300年了。然而,尽管其历史悠久,联合国的文化机构联合国教科文组织(UNESCO)却拒绝将它列为历史性场所。为什么呢?因为神殿是木头造成的,而木头从来不被认为是具千年级别的结构稳定性材料,因此神殿不可能享有1300年的历史。守护神宫的法师们也懂得这一点,但他们自有解决方法。他们定期拆掉神殿,而后从最早的神殿所取材的森林采来木料,在临近的地方以同一建筑方案再造一所神宫。他们每20年重建一次,到现在已经连续重建61次(下一次重建定于2013年)。由于神宫的部分主旨正在于描绘神圣和俗常空间的分别,自他们的观点看来,他们有一所以可更新材料建筑而成的1300年历史的神殿。这个观点并不为联合国教科文组织所接受,后者所收录的场所都具备建筑物——而非过程上——牢固持久的特征。被毁坏而遭弃置500年的城堡可以上他们的单子,而每代重建一次、持续上千年的神殿却不能够。

维基百科好似一座神宫,它并不像建筑物那样,而是作为爱的行动存在。就像伊势神宫一样,维基百科得以存在是因为足够多的人热爱它,更重要的,在它的情境中互相关爱。这并不是说建设它的人们总是有一致意见,但是爱一个人并不意味着和他没有争论(毫无疑问,你自己的经验就能确认这一点)。爱对于维基百科的意义在于推动人们改进和捍卫它。如果出版《不列颠百科全书》(Encyclopedia Britannica)的公司明天就停业,由于新的知识不能反映在后续的版本中,其核心产品就将慢慢衰落。借用放射性核衰变的概念,由于知识的半衰期,《不列颠百科全书》可能随时间推移变得陈旧而遭荒废。另一方面,如果喜爱维基百科的人们都同时失去兴趣,它几乎会瞬间消失。之所以那些时常企图改变维基词条的恶意破坏者和特殊利益群体被挫败,不仅是因为人们关心维基百科——既关心其中某篇文章也关心事业的整体——还因为维基百科的工具特性使他们拥有与那些群体做斗争的武器。只有愿意战斗的人们才能拿起那些武器。而如果斗争的意愿消逝,有关堕胎、伊斯兰和进化论等维基百科上最具争议的文章将在几小时内消失,并且整个事业都或许活不到一周。

当我们试图描述公众世界时,很少会谈到爱,因为它的概念似乎过于脆弱和私人。然而过去所发生的,甚至在这一历史时刻仍在继续发生的事实是,爱已经变得远远不那么脆弱和私人了。爰也有它的范围和期限,我们已熟知它们的微小。我们可以影响到我们所爱的人,但是爱的寿命和有效社会距离都是有限的。或者说在过去是有限的——现在我们能够和陌生人互惠互利,相关代价如此之低,使这类行为更具吸引力,而它们的影响将超出彼此最初贡献的范畴。新的社会性工具正在使爱变成可更新的建筑材料。当人们足够关心,他们就会到一起来,完成从规模到时效上在过去是不可能的事情:他们能为了爱做出大事情。