第9章 亲爱的小世界

最多通过六个人你就能够认识这世界上的任何一个陌生人?这不是天方夜谭,我们就处在这样一个小世界网络中。朋友的朋友式交往,让社会关系网络呈现出一种先稠密,后疏松的联结模式。而社会性工具的创新为这种模式提供了更加明确的支持和延伸。我的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友,是你吗?

大型社会群体与小型群体很不一样,其间的差异有些尚待被理解。新近关于社会性工具的创新为一种叫做“小世界”的社会关系网络模式提供了更加明确的支持,后者正是六度分隔思想[21]的基础。

设想你在飞机上与某人邻座,短暂交谈后你们意识到彼此有同一个朋友或者熟人。这个时候你们俩都必得对这个发现表示惊讶,其中一个人甚至可能发出这个常常听到的感叹:“这个世界真小!”想想看,你们两人会认识同一个人这样的机会有多大?

令人吃惊的答案是,由于社会关系网络的某些结构性原因,这种机会并不小。试想这个问题的最基本形式。如果从60亿人口中随机选取任意两人,只有每个人都认识60000人的样子,才存在50%的可能性两人都认识同1个人。即便10%的可能性也需要两人各认识25000人左右。我们之中的绝大多数人都不会认识几万人那么多,却总是会发现这种“世界真小”式的关联。这是怎么来的呢?

第一个因素叫做“同类相喜”(homophily),或者说人以群分。世界上乘飞机的人所占的比例就小,因此明显地你们并非是从60亿的人群中随机抽中,而是共同来自于—个小得多的人群。你们另外还有至少两个共同点(都坐在第9排不算在内),那就是你们出发和到达的城市,结果你认识的人住在你的邻座将访问的城市,或者反过来,这两种情况的可能性都增加了。你们两人对于工作和生活的地点所做出的选择使得你们有一个共同的朋友或熟人的可能性增加了。

现在考虑一下你的朋友们的情况。或许你只是中等程度的交游广泛。你所认识的大多数朋友也处于同等的交往水平。因此,很容易假定每个人都大约在平均水平,但这并不正确(与幂律分布中的“平均值”毫无意义出于同样的原因)。猜想社会关系网络是由它的普通成员联结维系,导致我们严重低估了与所遇到的某个人共有同一个社会关系的可能性。事实上,维系社会关系网络的不是那些有几百个社会关系的大多数人,而是拥有几万个社会关系的少数人。

考虑一下你所认识的那些人。你不太可能认识许多隐士,因为顾名思义,隐士不可能与许多人交往。然而在这个频谱的另一端,你很有可能认识一个或更多拥有许多社会关系的人,因为拥有许多社会关系本身意味着他们会认识很多人。像每个人一样,你自身交游广泛的可能较小,而你认识某个这样的人的可能性却大得多。而认识某个共同的人这种关系——让你和邻座惊叹“世界真小”的那种事,正与这种类型的社会关系有关。正如我们料想,在一个稀松联结的环境中,要想找出与另一个人的关联,不太可能你会知道他所认识的某个特定的人。然而很有可能你也认识他所认识的交游最广的人之一。正是这些拥有众多社会关系的人们构成各种社会关系网络的骨干。

所有这些看似常识,但是直到1998年才有人对这个模式提出有力的解释。在那以前,社会学家们认识到各种社会关系网络得以稀疏松散地联结(绝大多数人都只拥有中等平均水平的社会关系),但即便如此,这些关系网络不仅高效(少数几段关系就能把任意两个人联系起来——六度分隔模式),而且强大(失去任意一段乃至若干段的关系都不会毁坏这个网络他们所不了解的就是这些网络是怎样联结和维系的。

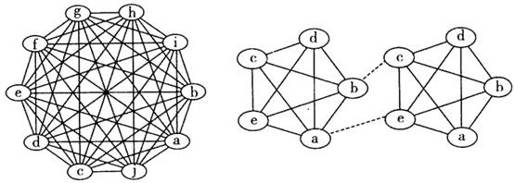

1998年,邓肯•瓦茨(Duncan Watts)和史蒂夫•斯特罗加茨(Sieve Stmgatz)发布了他们所称的“小世界网络”(Small World network)模式的研究成果。小世界网络拥有两个特征,当二者平衡适度,可以支持信息在网络中有效地流通。第一个特征就是小型群体内拥有稠密的联系。在小型群体中,最佳的沟通模式即每个人都与其他人直接关联。即在一群朋友中,艾丽斯认识鲍勃、卡罗尔、多里亚和尤妮斯,而他们每个人都认识其他所有人。一个5人组因此就有10对关系(根据“生日悖论”的数学原理),而每个人都可以直接同任何其他人直接交流(参见图9一1)。如果有人暂时或永久性地脱离群体,其他人之间的联系不会被破坏。(这种高度联结的模式出现在许多地方,包括使用诸如MySpace和Facebook的社会关系网络和诸如Livejoumal和Xanga这样的博客平台的紧密相连的朋友群之中。)

小世界网络的第二个特征在于大型网络是稀松联结起来的。更大的一群人——比如按名字排序从叫艾丽斯到叫贾马尔的全部的人——就拥有多得多的潜在关联。而当一个网络的规模扩大,所有人与所有人关联的小群体特征则首先变得不实际,而后变得不可行。等你把5000人按这样的模式关联(都不到一个小镇的规模),就需要形成50万对关系(同样根据“生日悖论”的数学原理)。另一方面,如果每个人继续保持较少社会关系,则当网络规模扩大,任意选中的两人之间其关系链条将相当长,事实上将远远长于6个环节。这样一个网络将难以应用,因为里面的人几乎难以关联起来。

图9-1 10个人联结的两种方法

注:左边的网络显示每个人与每个人相关联,很快网络将变得如此稠密,难于扩增到中等数量的人群。右边的网络中人们彼此关联,而网络保持稀疏联结的形态。

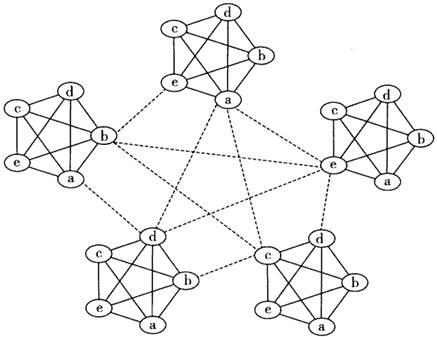

那么该怎么办?你可以两种策略并用,保持稠密以及稀松的关联,但是在不同的标度(scale)上。你可以使小型群体内紧密关联,而后将群体联系起来。不过你并不能够真的能关联不同群体——你关联的是各个群体里的人。这样每组5人紧密相连,5个小组互相联系,而不是一个25人的松散结合(参见图9-2)。只要每个小组里的2个人认识其他小组的2个人,就可以兼得小规模上紧密联系和大规模上松散联结的不同优势。网络将呈现稀疏而强壮、有效的联结特征。

通过在关联各网络的链接个数与网络传递信息的有效性之间达成优于随机状态的妥协,小世界网络模式实现了正常情形下难以想象的效果。它在不可能与不可用之间找到一个甜点,其副作用之一就是,因为普通人并不发挥关键性功能,系统对于偶然性损坏有高度抗力。(与之相对照,在一个等级结构中几乎每个人都很关键,因为失去任何一个人的联结都会中断与他所关联的每个人的通信。)少数的人对于维系整个网络极其重要,因为当网络扩大,正是少数高度联结的个人使联结性和有效性得以平衡,小世界模式因此成为可能。

当你联结的数量对一个小世界网络的成员分级排序,结果图表的形态将近似于幂律分布。少数的人承载着完全不合比例的总体联结数量。马尔科姆•格拉德威尔(Malcolm Gladwell)在《引爆流行》(The Tipping Point)—书中称这些人为联系人(Connectors):他们起到大使一样的作用,在大型社会网络中相异的人群之间建立各种联系。如果没有他们,大型社会网络将难以避免不切实际和毫无用处这两种可能之一。而因为他们,每个人都在六度分隔的范围之内与其他人互相联结。

图9-2由稠密的群簇彤成的网络

注:比起每个人与其他每个人相联系的形态,这个网络里包含的联结要少得多,然而每个人与其他每个人相隔最多三度。你会注意到有些节点对于维系整个网络具有不相称的重要作用。

到此为止这些都是标准的社会学内容——瓦茨和斯特罗加茨发现了一个为各现代社会所共有的特征,尽管小型群体内部及其间的联结特征有所不同。(有些社会比其他的更具部落化特征,表现在更为稠密的本地联结和较为稀松的全球化联结。)而现在的情况是,我们有了能同时支持和延伸这些模式的工具。绝大多数Meeiup成员仅属于某一个小组,但在任何一个大型城镇里,都会有一些人同时属于许多群组。Meetup就是一个小世界网络,正如MySpace一样。(几亿用户之中,每个用户的平均朋友数少于60,而全部用户朋友个数的中值为5,其不合比例之处恰如我们所预期。)网络博客也呈现同样特征——链接最多的博客其链接数超出普通博客几千倍,而那些只有几个读者的普通博客则更有可能处于一个密切联系的小圈子中。

社会性工具可以同时依赖和扩展小世界的特征,躲避球网站(Dodgeball)就是一个例子,它是丹尼斯•克罗利(Dermis Crowley)和阿历克斯•雷纳特(Alex Rainert)(两人都是我过去的学生)为移动电话用户发明的社会关系网络服务。2007年9月底的某个傍晚,我突然不同寻常地空闲,就决定到曼哈顿下东城一间叫“魔术师”的酒吧去看看,我的一些朋友常去那儿。到达之前,我用手机给躲避球发送了一条文字信息。所发的信息再简单不过:“在魔术师”。躲避球认出魔术师酒吧(之前已录人数据库中),也认出我是一名注册用户。它因而能给我的其他使用这项服务的朋友们发送短信,告诉他们我的位置。他们的手机上都收到这样的信息,“你的朋友克莱现在在瑞灵顿街上的魔术师酒吧。”

躲避球还做了件更复杂的事情。因为每位用户都有朋友列表,它不仅知道丹尼斯是克莱的一个朋友,还知道安迪也是丹尼斯的朋友。这正是“朋友的朋友”式关系网络(有时称为FOAF式交往),也正是像MySpace和Facebook这样的社会关系网络发挥作用的方式。但因为躲避球还知道用户的地理位置,并且它所针对的互相联系的人群都普遍拥有数码相机,因而能利用“朋友的朋友”式关系网络来发挥中间人的引荐作用。

所以登录躲避球几分钟后,系统返回一条信息,“安迪•克鲁科菲也在魔术师酒吧。你通过丹尼斯认识了安迪。”与这条信息相伴随的是克鲁科菲的一张数码照片。照片既小,颗粒也重,然而因为人类具有识别面容的奇妙本领(我们大脑的视觉处理器官大部分都用于人脸识别了),它足以让我在昏暗的光线下发现安迪。看到他后,我走上前伸出手说,“我是克莱。如果丹尼斯在这儿,他会介绍我们认识。”如果没有技术手段的介入,我和克鲁科菲的见面既欠缺社会价值(因为我们共同的朋友丹尼斯不在场),又增加了社会价值(如果没有躲避球,即使我们相隔仅10米远,我也不可能结识克鲁科菲。)通过“朋友的朋友”式交往,躲避球将一个潜在的联系(在这个例子中,是我和克鲁科菲经由丹尼斯的关联)变为真实,或者说,它提供了我所需要的信息让我来将它变成现实。当我做自我介绍的时候,克鲁科菲的网络和我的网络之间增多了一个链条,我所认识的许多人因而与他靠近了一级,反过来也是一样。

软件并没有介绍我们认识,它只是提供了工具让我来自我介绍。由于任意时刻你能够认识的人数总是只占你确实认识的人数的一小部分,社会性工具必须来帮助我们决定在什么时候建立联系。因此,依赖“朋友的朋友”式关系网络的各种工具在增加人们的社会交往选择而不是试图取代它们的时候效果最好。从CywoHd(支持用户图像化身的韩国巨型网站)到Asmallworld(一个有意排他性的针对交游广泛的有钱人的社群)到Dogster(针对养狗的人),几百种工具都是以社会关系网络为基础。它们对人际联系做出相同的基本假设,并都以某种方式试验了对同类人的喜好和结识新人的愿望之间的张力。

一旦你懂得了这个模式——一个较大的网络是由内部联结更为紧密的一组次级网络彼此松散联结而成的——你就能看出它怎样在多种标度上发生作用。你可以将若干个数人组成的网络联结成由小网络组成的大网络。大网络中的各种关系仍然在个人之间,然而这些个人此时变得更加关键了。事实上,网络规模越大,那些高度联结的个人对于维系整个网络架构的作用越重要。即使在一些看似荒谬的极端状况下,这个模式仍然有效:从几百万人口的纽约市随机挑选的几对人,比起从美国东北部随机挑选的人来,有更大的可能性以更短的路径相关联,而从东北部选出来的几对又比从全美随机抽取的更有可能以更短路径相关联。这里的分层是任意的,所做的比较却不是——由于较小的网络比起由它们组成的较大网络包含更密集的链接,这个模式在许多标度上反复重演。

小世界网络对于信息同时起到增强和过滤的作用。由于系统中的信息是经由朋友和朋友的朋友传递的(至少是熟人和熟人的熟人),人们常容易得到他们的朋友也感兴趣的信息。你所拥有的关心某个信息的朋友越多——无论是流言或者是一个职位的消息或者是他们喜欢的一首新歌——你听到这一信息的可能性也就越大。其推论同样成立:如果你的朋友或朋友的朋友都不关心一件事,它也不大可能传到你这里。增强和过滤这一对效能在2006年加州MySpace用户的大型抗议中发挥了作用。那年3月下旬,洛杉矶联合校区的数万名学生实行罢课,步行到市政厅,沿途阻断交通,成为针对拟议中的反移民法案HR4437而发生的大范围抗议的一部分。学校的抵制力量迅速聚集,他们用MySpace网页和移动电话发动和联络,使学校官员完全无法预见事情的发生。罢课使管理者们大为不安,不仅因为他们维持秩序的能力受到威胁,而且因为加州依照平均每日上课人数支付学校费用,学生罢课还使学校受到财务损失的威胁。不同于以往的抗议中“广告给所有人却只达到人群的一小部分”的旧有模式,MySpace的小世界网络和手机短信意味着消息主要传送到已经有兴趣参与的学生中,而无需在行动前公之于众。

在小世界网络里人们不是简单地随机建立联系,这增加了他们与同一群人频繁互动的可能,即便在大型网络中也是如此。这样接下来又减少了囚徒困境并有助于产生社会资本。“社会资本”一词有如此煽动力,一个原因就在于它暗含着一种堪与金融资本相比拟的权力的增长。用经济学的语言来说,资本是财富与资产的积蓄。社会资本即是任何大型群体中使成员之间互相支持的那些行为和准则的积蓄。当社会学家谈论社会资本时,常对于结合型资本(bonding capital)和桥接型资本(bridging capital)做出医分。结合型资本是一个相对同质的群体内部联系与信任的加深;桥接型资本则是相对异质的群体之间联系的增多。要体会其中差别,可以试想有多少人你能够借钱给他而不问归还的时间。桥接型资本增加即表示你能借钱给他的人数增加;而结合型资本的增加则会使你借出更多的钱给原本同意借给他的那些人。

有关结合型和桥接型资本的差异,一个非常公开的示例就是霍华德·迪安的总统竞选。到2003年底,迪安竞选民主党候选人所获资助最多,受到公众关注也最多。人们普遍认为他处于领先地位,以至到处都在谈论他竞选成功的必然性。即便对此必然性提出争论的人也只是加强了这个观念,没有人费心去质疑其他候选人获胜的必然性。然而迪安的竞选却失败了。它做到了许多成功的竞选都应做的事——它得到媒体报道,成功募款,激发了民众,甚至使得潜在的选民向竞选工作者和民意调查人确认,时间一到就会为迪安投票。然而选举的时间到来了,他们却没有这样做。霍华德•迪安的竞选活动竟没有使他成为任何选民群体的第一选择。

迪安的竞选活动向他的支持者,尤其是年轻人,出色地传递了一个信息,那就是他们的活力与热情能够改变世界。这个信息部分上是有意传递出的,但很大程度上是人们在寻找某个东西,从迪安身上发现了它,然后通过Meetup和网络博客这样的工具自我组织来实现的。迪安的竞选活动使它最热忱的支持者之间产生结合型资本,在这一点上是无人能及的。他们从参与竞选中就感受到价值,并且到最后参与变得比目标更为重要(对于一个需要赢取选票的行动可谓相当严重的弱点)。为迪安的竞选而工作的愉悦来自你知道自己站在历史的正确一边,竞选活动出色地运用了社会性工具将思想接近的人聚集到一起,这又进一步加强了上述体验。对于一个吸引到如此多热切的年轻人参加的竞选活动,很S然会过分吹嘘其能够起到的作用,而困难的现实是:你一周下来工作84个小时,夜晚睡在人家的沙发上,到头来你英勇的贡献对于竞选成功所需要的一切实属微不足道。因此,时不时喊喊口号鼓舞人心不会有错。

然而一个活动可能走得太过了。在这里,太过就是当人们以为相信就够了,而没有考虑进去那些操办竞选的狂热的少数人和那些无动于衷却真正投票的多数人之间的差别。投票作为中心事件是枯燥和沉闷的。围站在一个小学的餐厅外可不是感受你的能量和热情将要改变世界的好方法,因为投票站里的数字统计破坏了获胜的任何必然性:队伍中每个不投票给迪安的人都抵消一张你的阵营的选票。迪安的竞选活动意外地发起一场关于有激情的少数人的运动,而不是致力于获取选票的行动。

结合型资本通常具有较强的排他性,而桥接型资本则包容性较好。在小世界网络中,前者通常发生在小群体内,而后者发生在小群体之间。迪安的竞选活动在结合型资本方面做得非常之好——聚集起热忱的支持者,并募集了数百万美元的资金——然而让人们为候选人投票却要的是桥接型资本,即试图与富有魔力的小圈子之外的那些人交流。支持厌食的那些群体也具有并且很好地利用了结合型资本——成员们在年龄、社会阶层上相对同质并在性别上完全一致。根据组别,Meetup小组依赖于(并同时产生)沿某个范围的结合型和桥接型资本。一个关于乒乓球的Meetup群组将会产生桥接型资本(无论年龄、阶层和性别每个人都可以加入),而对于全职黑人母亲群组,部分的吸引力正在于其同质性。

“同类相喜”的影响存在于每个社会系统当中,技术并不能将我们从社会偏好或者偏见中解放出来。如伟大的社会网络学者达纳•博伊德(danahboycl,她不对自己的名字使用大写字母)所指出的,MySpace和Facebook这两大社会关系网络的用户群,反映了美国阶级社会结构的分界。Facebook创建之始就是给大学生用的,因此当它向高中生打开虚拟之门,它仍是被表现为给那些要上大学的孩子,而用博伊德的话来说,MySpace则始终是“那些因为是怪人、疯子或同性恋而在学校为群体所排斥的孩子”的家。即便是我们对于联络感情的普通偏好也能导致这般大规模的社会分隔。

不过,或许新的社会性工具的最重要影响在于联系最广的那些人获得了更多的优势。大型社会网络变得紧密,更多地在于增加联系最广的那些人所能负担的联结数量,而较少地在于增加其普通成员所能负担的联结数目。

7天24小时的桥接型资本

伊藤穣一的身份包括投资人、作家、忠实的游戏玩家和几十家公司及非营利组织的董事会成员。他的地址簿里包含几千个名字。他经常旅行,2005年他出行如此之多,以致他在那一年的平均时速达到80公里/小时。伊藤也有根深蒂固的采纳新技术的习惯。每年他都会尝试非常多数量的社交和组织型工具,对他有意义的就保留下来一直使用。他在几年前采用的一项工具叫做因特网中继聊天(internet relay chat),或称IRC,是发明于1988年的一个古老技术,可用来创建叫做“频道”(chamid)的实时聊天室。每个人都可以使用某个IRC频道和处于同一频道的其他人交谈。(我这里的“交谈”是指代“快速打字”的意思。)IRC上的频道类似即时通信或手机短信式的交谈,但不同于后两者以人为中心,而IRC是围绕话题进行的。从频道的名字人们就能感知频道用户所谈论的话题或者至少他们所有的共性。有些频道历史非常悠久——有个频道名叫#热水浴(#hottub,IRC频道名称前都有#号标记),已历时数10年之久,主要是全世界无聊的大学生之间的轻浮谈话。其他的IRC频道则较为短暂——1994年当警方缓缓追捕辛普森(O. J. Simpson)时,用户们开设了一打不同的频道在追捕的同时猜测其结果。

2004年,伊藤开设了一个叫# Joiito[22]的IRC频道,让他的朋友和熟人们可以在那里聚集和交谈。这个频道的用意按他的话说,“不是我的地盘,而是个我可以主持的半公共场所”。之所以使用自己的名字,一方面是因为他为很多的社群所熟知(这并非虚荣,而是可观察到的事实,大家可以在网络上搜索“Joi Ito”),另一方面是因为他希望能够对相关活动进行道德劝说(moral suasion)。如果这个IRC频道带有他的名字,他就能更好地要求推行文明行为了。结果这个频道迅速地增长到同时约100人在线。绝大多数人绝大多数时候都不是在交谈——他们只是保持登入状态,即便他们并未留心频道里的事情,或者本人根本不在电脑前。然而他们的在场保证了频道用户们之间相对惯常的交谈。

一名叫维克多•鲁伊斯(Victm Ruiz)的程序员是频道的常客,他写了个软件叫做jibot(“#joiito bot”的简称,这里的“bot”就是一个互动程序)。Jibot可以监控频道并回答以特殊格式提出的问题。(有人键入“google iraq”就能得到用Google搜索伊拉克所返回的头三个结果。)然后又有一位常客带来一名新的用户,名叫珍妮•库尔(Jearmie Cool)。由于她在这里认识的人不多,她幵始使用jibot检索关于成员们的信息。看到这一点,鲁伊斯重写了jibot软件,使系统每当新成员登入时发出通知,此功能被命名为“宣告”(hemlding)。例如,当一个用户以mmealling的名字登入,jibot就会发布这样的信息,“mmealling就是迈克尔•米林。他住在亚特兰大市。”这个设计虽然简单,却将#joiito从一个主要培养结合型资本的地方(认识Joi的极客们)转变为一个产生桥接型资本的地方(那些认得与Joi相识的那些极客的人)。换句话说,jibot使得#joiito频道变得更像一个保龄球团体,你不用认识其中大多数成员也可以加人它。

这里社会关系网络和电子网络相交,其内容虽简单结果却较复杂,部分是因为所牵涉的多重反馈环路。伊藤采用IRC频道是因为它能较好地为熟识者之间的互动提供一个长期场所。聚集到这里的人们通过这些互动更好地彼此了解,并且如同任何成功的社群中所将发生的,新的成员被邀请进来。这些新成员不具备老成员们所有的背景知识,鲁伊斯则运用了他的技术性才能为软件定制出宣告的功能。关键的一点在于,jibot作为社会性工具是先于宣告的功能存在的——软件的改写反映了用户的行为,而不是反过来。到今天#joiito频道在任何时候仍有大约80人登入在线。频道的存在使伊藤可以创造一个持续的环境:即便他并不在场,那些认识他的人也能够互相见面。一旦这个频道获得某种社会稳定性,他登录的频率也越来越低;而全世界每时每刻都有人在频道,他们并不需要伊藤穰一在那里才能访问。(类似,躲避球也借助用户的社会资本实现引见而无需他们全都在场。)在这个意义上频道正是伊藤作为联系人角色的具体体现。如果每个人都开设自己的IRC频道,可能没有人能和其他人相互交谈了,因为大家都处于自己的单人空间。叫做的频道在社交上是有道理的——大家都依赖伊藤提供不可替代的桥接型资本——而叫#jrandomser(意为随机用户)的频道则没有任何意义。好比一家酒吧或咖啡店,#joiito为能产生社会资本的各种非正式谈话提供了场所,而与前两者不同的是,它的运行不涉及任何成本。

伊藤的IRC频道不同寻常,然而一个人或者小群体创造此类社会价值的能力却是很常见的.另有一个IRC频道叫做#winprog的,是世界上最有才能的一些微软Windows程序员们待在一起的地方。如同许多极客的会聚场所,这里奉行严酷的技术精英主义(频道规则第一条:牢骚者莫入),然而对于那些真正热爱Wimbws编程的人来说,无论作为信息的来源地还是帮严肃的程序员融人实践社区中来,#winprog都具有不可估量的价值。作为信息和友情的源泉,#winprog频道对于它的成员来说既有效用又令人情感满足。

类似地,霍华德论坛(Howard Forums)是痴迷于移动电话的电脑程序员霍华德·彻(Howard Chui)所创立的网络讨论版(Web discussion board)。他有一个关于移动电话的博客,一次回答完许多读者所提出的技术问题后,他创建了霍华德论坛。他的理由是,让读者们互相联系可能比一个人回答他们的全部问题要容易得多。这一直觉后来发现是对的。创建不到5年,网站每年的页读数达到5亿之多,其各种主题细节得令人难以置信,例如如何改装某些品牌的手机,或者不同移动通信网络的优点等。论坛所产生的信息如此优质,当顾客们遇到某个特别复杂的问题,移动电话公司里的工程师甚至会介绍他们来查阅论坛里的信息。尽管霍华德论坛官方上不从属于任何移动电话公司,它上面的技术性信息质量如此出色,这正是这个社区对于电话的热爱(或者说痴迷)的结果。

发行人兼会议组织者蒂姆•欧内利是富营(Foo Camp,即Friends of 0’Reilly,亦称欧内利之友)会议的创建者。这个会议始自于某个邀请名单——邀集100位有趣的人物——让他们商定会议的议程和内容(当然是在一个维基上)。所有这些形式表明,以某种组织形式将个体的兴趣和才能聚合到一起,能够创造出普通机构形式难以复制的价值,尤其是以如此低的成本复制是完全不可能的。

重要的不在于你认识多少人,而是你认识多少种人

《好主意的社会起源》(The social origin of the good idea)可谓社会科学史上相当触动人心的论文标题之一,作者是芝加哥大学的罗纳德•伯特(Ronald Burt),在文中详述了他对于社会资本、社会结构和好主意之间的关系的研究。

研究方法简单并且比较直接,数据判读则不然。伯特所研究的是美国某大型电子公司,其于2001年正经历一场管理上的变革,而伯特征得新管理层同意参与一场实验。他们要求负责公司供应链的经理们提交改进业务的主张,并请经理们披露会同公司里其他哪些人讨论这些主意。由于负责供应链管理的经理们通常与公司其他人员有些隔绝,这就为观察公司职员的社会关系提供了一个好的情境。新管理层中有两位将按照从一到五的五个等级对这些主意打分排序。如果某个主意用一位高管的话来说“太本位,难于理解,模糊不清,或太多牢骚”,则他们可选择直接拒绝它。(注意这里频道类似的对于牢骚的抵触——对于集体参与的普遍要求之一,就是在集体情景下应将纯粹的个人问题放到一边。)

伯特的论文的核心归结为相互关联的一对观察结果。首先,绝大多数好主意都来自那些联结“结构性漏洞”(staictuml hole)的人,也就是说他们最直接的社会关系网络中都包含自己部门以外的人。其次,即便对其他变量进行了控制,如级别和年龄等(两者都与较高等级的社会关系相联系),联结这些结构性漏洞依然证明是有价值的。注意这个试验是来测试桥接型资本而非社交能力的——提出最大比例的好主意的,是那些拥有处于自己部门之外的联系的人。而另一方面,对于那些只同自己部门中其他人广泛联系的经理们,他们的主意得分却不够高。桥接型联结预示着好的主意产生,缺乏它则预示着糟糕的主意。

根据伯特的分析,同部门人员之间密集的社会关系网络(从而可能每个人都与其他人直接关联)似乎会造成一种“回声室效应”(echo-chamber effect)。新任经理们拒绝来自这个群体里的主意的频率出奇地高,经常性的理由是,这些主意太过囿于该部门细节而缺乏对于公司整体的战略性益处。

这个实验也并非用来测试智力。伯特在论文中说明:

对于那些人际网络跨越结构性漏洞的人,他们能够较早接触到多种多样甚至经常互相矛盾的信息和判读,这使得他们在产生好的主意方面具备竞争性优势。与自身外部群体相关联的那些人会发现他们能提出有价值的主意,似乎拥有创造性的天赋。然而这创造力并非源自深层智能,而是类似进出口业务的性质。一个群体中的普通主意对于另一个群体而言可能会成为富于价值的洞见。

伯特发现,桥接型资本比任何个体特性都更能增加人们获得好主意的风险 (这是他的措辞)。对于像供应链管理这类事情,很容易明白为什么会是这样——掌握这个职能的部门同这个电子企业的其他部分是分离开的,并且不被视为核心职能。道理反过来讲也对,如果提建议的人只同本部门的人交流,则他提供的主意有更大的可能性是狭隘的。听上去实在容易——把不同的人混合搭配,然后可以坐等好主意涌现出来……这里头一定还有问题。

的确还有问题存在。即使社会关系的明智使用会增加好主意的比例,占绝大部分的还是糟糕的那些。只想办法增加成功的主意是不够的,一定需要找到某种方法来宽容那些失败。