第十章 鼎沸

据县志记载,到20世纪20年代末期,麻城已进入了恶性仇恨和突发暴力的鼎沸状态。 当国民革命嵌入这个一触即发的场景,并提供了关于阶级斗争的理论和关于复仇与拯救的天启式承诺时,其结果就是一场极度骚乱的血腥屠杀(血洗

当国民革命嵌入这个一触即发的场景,并提供了关于阶级斗争的理论和关于复仇与拯救的天启式承诺时,其结果就是一场极度骚乱的血腥屠杀(血洗 )。正如美国记者埃德加·斯诺(Edgar Snow)富有政治同情和人道忧虑的观察,这是一场“宗教战争般惨烈的内战”

)。正如美国记者埃德加·斯诺(Edgar Snow)富有政治同情和人道忧虑的观察,这是一场“宗教战争般惨烈的内战” 。

。

经济崩溃

麻城的农业经济,在明朝后期足以支撑巨额家庭财富的积累和全国知名的士绅精英的崛起,并在整个清朝和民国初年有效地维持了这种状态。现在它却迅速崩溃了。19世纪最后25年到20世纪最初25年,该县农村人口增长近50%,耕地面积却基本保持原状,总产量没有明显变化。非农职业也没有显著进展,直到20世纪晚期,麻城仍有95%以上的人口主要以农业为生。 在这些结构性制约下,20世纪20年代末的特定问题导致了灾难性后果。

在这些结构性制约下,20世纪20年代末的特定问题导致了灾难性后果。

20世纪20年代末30年代初,当地的共产党人和国民党人对麻城的经济危机作了极其相似的描述。1925年夏天发生了一场大旱灾,秋天又遇到了稻谷、小麦、花生、棉花等主要农作物的全面歉收。县长李子青对祈雨行为横加干涉。住在武汉的麻城人被激怒,采取措施使李去职,继任者向担任省议会议长的麻城人屈佩兰请求赈灾援助。不幸的是,援助是以纸币形式到来的,很快就证明没有什么用。用铜币代替纸币的尝试迟迟未决,最后只能采用实物救济,这使早已严重枯竭的县粮仓变得空空如也。麻城借此捱过了这一年,可接下来几年的收成依然很少。等到终于有了好收成(例如20世纪30年代初的小麦收成)时,主要经济作物的种植者却发现市场需求已经消失了。起先是盗匪和叛逃士兵、随后是国共两党的革命,抛荒了土地,征走了粮食,也破坏了农产品的市场渠道。该县各镇具有购买潜力的店铺纷纷关门歇业,许多规模可观、历史悠久的店铺也不例外。黄帮更大范围的区域性和跨区域性市场网络骤然瓦解,其中大部分是永久性地瓦解了。市场网络的瓦解是和麻城本地的经济崩溃相互关联的:黄帮商人失去了本县的资源供应,当地农业生产者则失去了他们的商业买主。纺织品和其他手工业品(传统上是农业收入的补充)由于国内外的工业竞争而迅速衰落,在此之前当地生产者一直是受到保护而免于这种竞争的。连续几年歉收之后,到20世纪20年代末,农村人口大批逃荒的现象日益严重,据报道许多肥沃的农田无人耕种。

在地主所有制问题上,共产党与国民党的描述大相径庭。1934年国民党的一份调查报告,虽然描绘了麻城全县农村经济的惨淡景象,但并不认为土地租佃关系是导致经济萧条的主要原因:报告认为80%以上的麻城农民是拥有土地的自耕农,剩下20%的“佃农”也大多拥有一部分自己耕作的土地。 这种看法与1929年共产党的报告形成了鲜明对比,该报告以更丰富的分区数据为基础,因而更加令人信服。报告指出,在麻城中部偏东的东山脚下,明显缺乏社会分层,绝大多数居民是贫穷的自耕农;雇农所占的比例也很低,因为没有人能够雇佣他们。(值得注意的是,我们没有得到东山高地木子店、木樨河一带的数据,因为直到1929年共产党人还几乎没有去过那里。)在高度分层的南部地区(宋埠、岐亭、中馆驿和县城一带),更优越的农业条件使大规模的土地积累成为可能。有9户人家拥有数千亩土地,100余户人家拥有一千多亩土地,几百户人家有数百亩土地。但除了这些富裕地主之家外,约有50%的人口(“中农”)拥有土地并时常将部分土地出租给别人。剩下的50%人口,则是富裕者土地上的佃农或雇农。问题最严重的是北部地区——干旱的大别山集镇乘马岗、顺河集和黄土岗。尽管这里没有真正富有的地主,小地主也只有100户左右,却有75%的人口是佃农或是雇农,大多在境况仅比他们稍好一点的家庭的土地上耕作。后者为了保持自己的微弱优势,必须从更穷的邻居那里榨取尽可能多的东西,地租高达粮食收成的60%。

这种看法与1929年共产党的报告形成了鲜明对比,该报告以更丰富的分区数据为基础,因而更加令人信服。报告指出,在麻城中部偏东的东山脚下,明显缺乏社会分层,绝大多数居民是贫穷的自耕农;雇农所占的比例也很低,因为没有人能够雇佣他们。(值得注意的是,我们没有得到东山高地木子店、木樨河一带的数据,因为直到1929年共产党人还几乎没有去过那里。)在高度分层的南部地区(宋埠、岐亭、中馆驿和县城一带),更优越的农业条件使大规模的土地积累成为可能。有9户人家拥有数千亩土地,100余户人家拥有一千多亩土地,几百户人家有数百亩土地。但除了这些富裕地主之家外,约有50%的人口(“中农”)拥有土地并时常将部分土地出租给别人。剩下的50%人口,则是富裕者土地上的佃农或雇农。问题最严重的是北部地区——干旱的大别山集镇乘马岗、顺河集和黄土岗。尽管这里没有真正富有的地主,小地主也只有100户左右,却有75%的人口是佃农或是雇农,大多在境况仅比他们稍好一点的家庭的土地上耕作。后者为了保持自己的微弱优势,必须从更穷的邻居那里榨取尽可能多的东西,地租高达粮食收成的60%。

当然,除了地主个人所有的地产之外,麻城还有大量可耕地是集体所有的,而且其比例越来越高。和过去一样,这类土地的所有者多为宗族(例如,西村程氏拥有数千亩“祀产”)和寺庙(黄安的龙潭寺拥有5000多亩地,由100多个雇佣劳动力耕作),但也包括数量激增的新“公共”团体,例如麻城教育协会和新“善堂” 。

。

20世纪麻城的地租通常以实物形式(即大米)收取。在20世纪20年代后期的连年歉收之前,一般采用定额地租,但1925年以后,许多地主为保证收入稳定而改用分成地租。根据共产党1929年的报告,这种做法使许多农民家庭的贫困程度更加严重,他们逐渐难以依靠大大降低的收成份额度日。南部地区的地租情况比北部高地好很多,平均只占收成的五分之一。北部地区名义上的基本地租(正课)为粮食收成的一半,但实际上常常涨到三分之二。此外还有许多令人不满的附加租或暗租(紫课或黑课),包括对小麦、棉花、花生以及强制劳役(人课)收取的附加地租。这些租额加起来非常沉重,使越来越多的人失去租种权,变成了真正的农村无产者。

我们在整个故事中已经看到,麻城的地主与佃农关系一直很紧张,但20世纪20年代的经济崩溃使之彻底恶化了。连国民党的调查者也对这一事实深感失望:地主向佃农出借种子和耕畜的现象在其他地方普遍存在,在麻城却没有听说过,尽管在佃农急需时以高额利息借粮给他们是地主增加收入的一条常规渠道。来自麻城和许多其他县份的农民代表,于1927年3月在武昌召开了第一届湖北省农民大会,对该省长期存在的奴仆和农奴进行反复讨论。下面我们会清楚地看到,直到这一时期,具有人身依附性的租佃关系在麻城依然存在。 佃户必须用“阔人老爷”和更口语化的“马褂子”之类的敬语来称呼地主家里的成员,忍受他们的嘲弄,还要被迫承担额外的杂务,例如为主人抬轿子,对主人送礼、宴请以感谢他们收留自己。1949年以后当地的“诉苦”材料中充满了对残忍无情的老爷们的回忆。例如,大别山的一位村民回忆说,他在小河边发现一条死鱼,想带回家做晚饭,主人却指责他偷鱼,索要了一大笔钱才没有告他犯罪。

佃户必须用“阔人老爷”和更口语化的“马褂子”之类的敬语来称呼地主家里的成员,忍受他们的嘲弄,还要被迫承担额外的杂务,例如为主人抬轿子,对主人送礼、宴请以感谢他们收留自己。1949年以后当地的“诉苦”材料中充满了对残忍无情的老爷们的回忆。例如,大别山的一位村民回忆说,他在小河边发现一条死鱼,想带回家做晚饭,主人却指责他偷鱼,索要了一大笔钱才没有告他犯罪。

国共两党的资料都承认,商品价格飞涨是导致社会不安的主要因素。从19世纪70年代到20世纪30年代初,工人工资增长了7到10倍,但大米和其他食品的价格涨得更快。此外,东南部核心地区与北部大别山高地的工资水平差距很大,据说南部一个普通雇农的年收入(150~200吊钱),比北部的一名学校教师还要高,而两地的商品价格基本相同。所以毫不奇怪,到20世纪20年代末,局部性的小规模粮食骚乱开始在该县蔓延,这些骚乱很少(或很少声称)是由于职业宣传家的鼓动而出现的。

最后,民国初期各级政府的横征暴敛,是导致经济崩溃和社会紧张的一个主要因素。当地文献注意到,物价飞涨与政府不断发行纸币直接相关,货币贬值的速度比物价上涨的速度更快。耕地附加税和范围不断扩大的特别费,在清末已开始急剧增加,在整个20世纪20年代,其名目和数额进一步激增:酒税、烟税、屠宰税、草鞋税、锅灶税、门牌税,不一而足。据说令人讨厌的商业税是导致小镇商店关门的主要原因之一,而这些商店正是农村商业产品所依赖的市场买家。加强公共治安武装是增加税赋的正当借口,可这些武装通常针对的是底层阶级的反抗运动,这些税赋也通常要在底层阶级中征收。国民党的资料特别指出,和任何其他因素相比,正是无限制的财政掠夺,导致麻城社会在20世纪20年代和30年代初进入了鼎沸状态。 这是无与伦比的革命环境。

这是无与伦比的革命环境。

激进的一代

毕仰高认为,20世纪20年代末共产党领导的“农民运动”与其说是“阶级革命”,不如说是一场“代际革命”。他注意到,“比农民积极分子的社会出身更引人注目的……是他们与其他人之间的代沟”。当地农民运动的领导人往往是“他们所在阶级的叛逆”。他们是“地主”和“富农”的儿子(有时候是女儿),是“在城里读书后回到家乡领导革命的知识分子”。至于运动的“底层战士”,则是“来自各个阶层的年轻村民,为革命提供了最大的热情和最多的成员” 。作为最动荡又最瞩目的革命地点之一,麻城的经历充分证明了毕仰高关于乡村革命代际特征的论断。

。作为最动荡又最瞩目的革命地点之一,麻城的经历充分证明了毕仰高关于乡村革命代际特征的论断。

湖北省的一部革命“烈士”辞典,提供了69名麻城人的小传,这一数字在全省各县中高居前列。 在这个群体中,很容易识别出两个年龄段:约有35个人出生于1901至1910年,另有14个人出生于下一个十年。也就是说,在该县乡村革命的高潮时刻,他们中大部分人都只有十多岁或者刚过二十岁。虽然该书没有说明大部分麻城“烈士”来自县内什么地方,却提到其中9人来自该县西北部的大别山集镇——乘马岗。约有40%被提到受过某种教育,足以在共产党的社会学术语中被称为“革命知识分子”。但是在教育问题上,两个群体之间存在显著差别:在清末出生的人几乎都上过学,而在民国出生的人往往没有。这是因为前一代人在青年时代被父母(往往以巨大的经济代价)送到20世纪初创办的新式学校接受教育,这些人在鄂东高地掀起了第一次共产主义革命浪潮。

在这个群体中,很容易识别出两个年龄段:约有35个人出生于1901至1910年,另有14个人出生于下一个十年。也就是说,在该县乡村革命的高潮时刻,他们中大部分人都只有十多岁或者刚过二十岁。虽然该书没有说明大部分麻城“烈士”来自县内什么地方,却提到其中9人来自该县西北部的大别山集镇——乘马岗。约有40%被提到受过某种教育,足以在共产党的社会学术语中被称为“革命知识分子”。但是在教育问题上,两个群体之间存在显著差别:在清末出生的人几乎都上过学,而在民国出生的人往往没有。这是因为前一代人在青年时代被父母(往往以巨大的经济代价)送到20世纪初创办的新式学校接受教育,这些人在鄂东高地掀起了第一次共产主义革命浪潮。

麻城乡村青年的激进化,从根本上说是从一个叫董必武(1886— 1975)的人开始的,他去世前是中华人民共和国的副主席。董来自黄安县城的一个士绅家庭,该县位于麻城西北部,在16世纪时因李贽的老对手耿定向的努力而独立建县。年轻时代的董必武,是中国大转型时代一位稍有特权的青年。他在十岁时来到麻城县宋埠镇,随一位家庭教师学习,此地三年前发生过瑞典传教士被杀的事件。他的官方传记称,宋埠残存的排外气氛对他的成长产生了巨大影响。不过,在15岁考中生员之后,董去了武汉的一所教会学校,在那里学习完整的西学课程。1917年,他从日本修习法律毕业。董的政治生涯一帆风顺。1911年初,他在武汉加入了同盟会,辛亥革命爆发后在新政权的财政部得到了一个中级职位。1910年代中后期,他意识到共和革命已经失败,参加了孙中山的中华革命党。但在1919年五四运动后,他又在上海转向马克思主义,最终作为湖北省的代表出席了中国共产党的创建会议。1920年代初,他回到武汉开展工人组织工作。但在1923年吴佩孚血腥镇压京汉铁路罢工后,他逃到广州,在组织1924年1月的国民党第一次全国代表大会、建立国共两党统一战线、筹划两党联合北伐(又称国民革命)中发挥了重要作用。

在这期间,董必武既是一名教育家,又是在青年学生中具有感召力的革命传道者。1911年,他在(民国革命烈士屈开埏创办的)麻城县高等小学堂教书。20世纪20年代初,他在武昌创办了启黄中学。1923年他又回高级小学呆了一学期,对麻城年轻一代产生了转折性影响,并为这些年轻人建立了一条通道,使他们能够在武昌的中学里接受更复杂的革命训练。这些激进的年轻人,将成为20世纪20年代后期麻城“农民”运动的基础。

在董的影响下信奉共产主义的麻城人中,最年长的一位是王幼安(1896—1928),他比董小10岁,但比董的大部分学生大10岁。王来自乘马岗镇的一个没落地主家庭,也许是唯一一个能把该地区与20世纪二三十年代的农村阶级斗争联系起来的人。他在当地私塾和该县新创办的师范学校受过教育,1918年转到武昌的湖北第一师范学校学习,他在那里的所见所闻,很快使他变得激进。他成为1919年武汉五四游行示威的主要领导者,1922年董必武(当时是新成立的中国共产党湖北分部的领导人)从上海回到武汉后,王成了他发展的第一批党员之一。他在省城待了一年,协助董进行工人组织工作,随后(可能是按照董的指示)回到麻城高级小学,一边教书,一边发展党员。他在那里挑选学生组成马列主义学习小组,广泛阅读《新青年》和其他新文化刊物,以及《共产党宣言》和当地马克思主义小册子。他动员学生在县城和其他主要商业中心举行反帝国主义游行,并派他的学生们回到乘马岗及各自家乡的集镇,开始发动越来越贫困的乡村民众进行阶级斗争。1925年春天,县政府试图逮捕王,他秘密转移到武昌,在湖北省第五小学教学并发展党员。不过,他还将回到此地。

在董必武和王幼安通过学校发展人党的数十名麻城学生中,最活跃的是白果镇的蔡济璜(1905—1927)、冯树功( 1901—1929)和刘象明(1909—1927),顺河集镇的邓天文(1905—1927)和刘文蔚(1909— 1927),乘马岗镇的凌柱中(1898—1931)、王宏学(1899—1932)、徐子清(1903—1929)、王树声(1905—1974)和徐其虚(1906—1929)。除了蔡来自一个显要的商人士绅家庭外,其余年轻人都是普通地主家庭的后代。这份清单令人痛心地表明,他们都没有长命:很少有人活到30岁,只有王树声一人活下来见证了日本人的入和1949年共产党的最终胜利(他在1954年成为中国国防部副部长)。

1923年,几名学生被麻城县的意大利天主教学校开除,王树声领导高级小学的青年学生进行抗议,捣毁了许多教会财产。在这里,我们看到麻城早已存在的排外主义开始转变为受意识形态驱使的反帝国主义。这个转变过程在第二年基本完成。当时,紧随着广州统一战线宣告成立、激动人心的反帝檄文《国民党宣言》(董必武参与了起草工作)正式颁布,高级小学的学生们组织了一场抵制日货活动,从县城商店和当地其他市场抢夺并烧毁了许多外国商品。

1924年底和整个1925年间,离开家乡在武昌觉黄中学学习的许多年轻人,成立了共产主义工作小组,计划在本县开展活动。 1925—1926年的寒假期间,这些学生回到家乡,开始实施他们的计划。这是麻城激进动员活动的开端,它发生在1925年底极其严重的粮食歉收和日益增长的食物危机之际。学生们现在将自己改组为中国共产党麻城特别支部,附属于更广泛的统一战线,王幼安本人从武昌返回家乡,指导他们行动。他们开展了狂热的宣传运动,出版以《麻城青年》、《工作指南津》、《宣传报》、《战斗报》等为题的零星刊物,并成立共产主义青年团以招收教育程度更低的同龄人参加运动。他们特别看中了东山镇,值得注意的是,该地直到这时还很少(如果有的话)有人信奉共产主义。(和明末四十八寨联盟的先例相似,共产主义青年团的组织范围横跨麻城县、罗田县的东山两麓,并为此而将总部设在该县边界一座历史悠久的山寨里。)

1925—1926年的寒假期间,这些学生回到家乡,开始实施他们的计划。这是麻城激进动员活动的开端,它发生在1925年底极其严重的粮食歉收和日益增长的食物危机之际。学生们现在将自己改组为中国共产党麻城特别支部,附属于更广泛的统一战线,王幼安本人从武昌返回家乡,指导他们行动。他们开展了狂热的宣传运动,出版以《麻城青年》、《工作指南津》、《宣传报》、《战斗报》等为题的零星刊物,并成立共产主义青年团以招收教育程度更低的同龄人参加运动。他们特别看中了东山镇,值得注意的是,该地直到这时还很少(如果有的话)有人信奉共产主义。(和明末四十八寨联盟的先例相似,共产主义青年团的组织范围横跨麻城县、罗田县的东山两麓,并为此而将总部设在该县边界一座历史悠久的山寨里。) 对这些坚定的年轻乡村“知识分子”来说,这本该是一段令人激动和陶醉的时光,事实上却不过是学生们的游戏而已。当他们于1926年春回到武汉的学校里时,可能很少有人意识到即将发生的流血事件有多严重。

对这些坚定的年轻乡村“知识分子”来说,这本该是一段令人激动和陶醉的时光,事实上却不过是学生们的游戏而已。当他们于1926年春回到武汉的学校里时,可能很少有人意识到即将发生的流血事件有多严重。

政治夺权

1926年9月,当国民革命军席卷北方、攻下武汉时,麻城的游戏规则突然改变了。几个本县人在革命的迅速成功中发挥了关键作用。王操如(1876—1926)来自宋埠的一个富裕家庭,是保定军事学校的早期学生,并参加过辛亥革命。作为一名职业军人,他在1923年和他的上司、大名鼎鼎的左派将军贺龙一道加入了共产党。在北伐军向北挺进、经过湖南时,据说是由于统一战线内部右派分子的叛变,王遇到北洋军阀的伏击,惨遭杀害。 王在保定的同学夏斗寅也加入了国民党声势浩大的革命力量。20世纪20年代初,夏在长沙担任湖北流亡政府的军事领袖,一位来自广州的密使(不是别人,正是他的黄州老乡董必武)试图和他接近,让他在北伐军的进军路线上发动一场独立起义。实际上,他在长沙加入了北伐军,而且是军中最早进入武汉的将领之一,实现了他将北洋军阀赶出本省的夙愿。夏被任命为湖北军政委员会委员,迅即挥师北上,肃清河南的北洋军队。但当独立的四川军阀杨森穿过长江峡谷,对武汉的国民党人形成威胁时,夏奉命沿江而上与之对抗。

王在保定的同学夏斗寅也加入了国民党声势浩大的革命力量。20世纪20年代初,夏在长沙担任湖北流亡政府的军事领袖,一位来自广州的密使(不是别人,正是他的黄州老乡董必武)试图和他接近,让他在北伐军的进军路线上发动一场独立起义。实际上,他在长沙加入了北伐军,而且是军中最早进入武汉的将领之一,实现了他将北洋军阀赶出本省的夙愿。夏被任命为湖北军政委员会委员,迅即挥师北上,肃清河南的北洋军队。但当独立的四川军阀杨森穿过长江峡谷,对武汉的国民党人形成威胁时,夏奉命沿江而上与之对抗。

1926年最后几个月在武汉成立的国民党政权对左翼社会方案非常热衷,以至于当影子国民政府于12月从广州迁到这里时,统一战线中的大批保守分子率先反对,并提议在江西省城南昌另行设立“国民政府”首都。最后两派达成妥协,武汉在1927年1月成为中国统一的国民政府首都。在麻城,一个更左的方案搅动了刚成立的国民党县政府。占领武汉的几周内,新政权派了一位来自黄冈县的相当保守的党员刘方,出任首任麻城县县长。但刘发现其他政治活动家在人数上远远超过了自己,他们不仅是本地人,而且对革命的定义也要有影响得多。随着统一战线军队向华中地区推进,麻城高级小学和武汉觉黄中学培养的几乎所有激进学生,都以共产党员身份加入了国民党。新的县政府成立时,这些年轻人有许多(仍然在统一战线导师董必武的关照下)被委以要职。的确,董有这么多门生在县政府担任领导职务,以至于麻城的社会经济调整实际上是董说了算。21岁的蔡济璜被任命为县党部秘书,负责在当地执行党中央的命令。王幼安、刘象明、徐子清、王树声都是县党部委员会的成员,但与此同时又在乘马岗及各自的家乡设立了共产党的办事处。随后共产党的县级党委很快建立起来,总部设在古老的清代育婴堂内。

由统一战线国民政府授权并资助在当地成立的各种“群众组织”,将基层动员工作开展得更加生机勃勃,成立的组织有:工会 、商会、妇女会、教育会以及最有直接影响的农民协会(简称农会)。不过,在我们进入1926年底、1927年初麻城复杂而戏剧性的“农民”运动之前,有必要回顾一下正在进行中的军事化问题和更普遍的公共秩序衰落问题,这场运动正是为了解决这些问题。

、商会、妇女会、教育会以及最有直接影响的农民协会(简称农会)。不过,在我们进入1926年底、1927年初麻城复杂而戏剧性的“农民”运动之前,有必要回顾一下正在进行中的军事化问题和更普遍的公共秩序衰落问题,这场运动正是为了解决这些问题。

全面军事化

无论采取何种意识形态方案,麻城县新成立的统一战线政府首先必须面对任何统治当局所面对的同样问题:保护该县免遭土匪和叛军的劫掠。事实上,随着大别山地区北洋军指挥系统的失败和瓦解,在20世纪20年代中期就已失去控制因而肆意劫掠的军事力量,现在愈益严重了。1926年底,臭名昭著、毫无纪律的袁英第二军再次从河南进入麻城和黄安,零零星星地占领了两县县城,并将当地的公私财物据为己有。袁的副官在麻城抢劫新建的棉布工厂(这是当地经济中唯一的“现代部门”),绑架县商会会长,并从当地盐政资金中勒索了 4000多墨西哥银元作为赎金。县长刘方向武汉请求军事援助,总司令蒋介石派营长严正去协助该地防务。1927年初,严长官和当地民团(有些由当地“农会”领导,但大多数为东山强人郑渐逵所控制)经过一系列血战,将袁的部队赶出该县。

郑的民团是20世纪20年代中后期麻城社会更广泛军事化的表现之一。我们已经注意到,武装起来的准军事力量是当地数百年来的一个显著特征,但当地文献坚持认为,在土匪和叛军活动加剧之后,大约1925年前后,这些准军事力量达到了当地人记忆中前所未有的程度。1935年县志记载,在过去十年间,几乎每一个村镇都开辟了各种训练场(校场),“以为全县壮丁队集中训练时得以容受”。1925年后,这些民兵被组织到全县大约20个联团,全都配有当地精英集资购买的自动武器(快枪)。 毕仰高敏锐地指出,在麻城和其他地区,这些不久将与共产党的准军事武装决战的自卫团或保卫团,多数情况下并不是为此目的而成立的。毋宁说,它们是对民国时期公共安全体系崩溃和披着民国外衣的军事力量肆意掠夺的一种反应。毕仰高提醒我们,他们的首要目标是保护乡村财产不被任何人抢走,无论是以偷盗、横征暴敛,还是以最终的社会主义再分配的形式。

毕仰高敏锐地指出,在麻城和其他地区,这些不久将与共产党的准军事武装决战的自卫团或保卫团,多数情况下并不是为此目的而成立的。毋宁说,它们是对民国时期公共安全体系崩溃和披着民国外衣的军事力量肆意掠夺的一种反应。毕仰高提醒我们,他们的首要目标是保护乡村财产不被任何人抢走,无论是以偷盗、横征暴敛,还是以最终的社会主义再分配的形式。

在辛亥革命后的“地方自治”热潮中,县政府大约授权成立了大约20个区级保卫团。各团均由团总领导,包括大约20个团丁,经费由区级承担,主要来自附加税和捐赠。但在民国初年,公共安全并未受到真正的威胁,对大部分地区来说,这种上级指定的民兵体系不过是一纸空文。 当真正的威胁来临时,出现了一个由社会产生的全然不同的准军事系统来应对它。

当真正的威胁来临时,出现了一个由社会产生的全然不同的准军事系统来应对它。

无论在1926年国民党到来之前或之后,尽管县政府一再尝试接管、整编这些自发出现的新民团,它们本质上仍然是当地地主精英和社区“教父”的私人军队。在由俗称为“爹”【译者按,原文误作“祖父”】的强人指挥的“子弟兵”中,最基本的要素在于家族制度,当地大多数重要家族为了自己地盘的利益而纷纷登场。 最早的镇级自卫团的一个例子,很好地展示了家族、地方社区和政府之间的协商过程。1918年7月,黄安县的一名匪首越过县界进入麻城,包围了筑有城墙的商业集镇中馆驿。该镇主要商业世家的后代林殿华(我们在第三章追溯过他的历史)组织并资助成立了新的中馆保卫团,在他的率领下赶走了入侵者。在接下来的十年间,保卫团的地位日益巩固并承担了该镇及郊区的常规军事控制。1925年,县政府颁布了新的被称为“区户制”的三级“保甲”公共安全体系,像林殿华这样的准军事武装被包括在内。但是在中馆驿,很可能在全县,低级单位的编制显然是和家族单位相混杂的,实际上也以它们所代表的家族来命名。和麻城以前的情形一样,家族控制对20世纪20年代当地社会的军事化来说是不可或缺的。

最早的镇级自卫团的一个例子,很好地展示了家族、地方社区和政府之间的协商过程。1918年7月,黄安县的一名匪首越过县界进入麻城,包围了筑有城墙的商业集镇中馆驿。该镇主要商业世家的后代林殿华(我们在第三章追溯过他的历史)组织并资助成立了新的中馆保卫团,在他的率领下赶走了入侵者。在接下来的十年间,保卫团的地位日益巩固并承担了该镇及郊区的常规军事控制。1925年,县政府颁布了新的被称为“区户制”的三级“保甲”公共安全体系,像林殿华这样的准军事武装被包括在内。但是在中馆驿,很可能在全县,低级单位的编制显然是和家族单位相混杂的,实际上也以它们所代表的家族来命名。和麻城以前的情形一样,家族控制对20世纪20年代当地社会的军事化来说是不可或缺的。

郑渐逵所控制的东山北部保卫团,成了家族武装中最成功、最壮大的一支。郑家并不是门第高贵的显赫家族,和木子店的邻居夏家一样,他们在整个明清时期都没有获得过较高的科举功名(无论文举还是武举),但他们也和夏家一样,是许多代的当地强人。他们新建的保卫团严格说来并不是家族军队,因为有几名非本族的邻居也参与了创建过程,但它主要是郑家长者郑仙槎和郑康时的功劳,后者曾在1918年担任当地教育会会长而在全县颇有声望。如我们所见,保卫团的实际指挥者是郑渐逵(1895—1938)。1926年4月,当叛军威胁到木子店和东义洲交界处时,郑从商城县买来一大批快枪,穿过河南边界,组织了一支被戏称为“东木联合保卫团”的2000人的部队。10月,政府第一次试图收编郑的部队,将其更名为八区联团。当年晚些时候,在新成立的统一战线政权领导下,又改为八区人民自卫军。

在郑渐逵的指挥下,自卫团在战场上所向披靡。1926年年中,它肃清了一伙嗜杀成性的匪帮,这帮匪徒曾残杀了曾山的熊氏全家,并为勒索赎金而继续霸占木子店镇。 随后如我们所见,自卫团与统一战线的营长严正合作,把叛将袁英及其土匪盟友赶回河南(据当地资料记载,与严正胆小怕死的部下相比,郑渐逵和他的忠实手下才是对袁英作战的主力)。经过这场战役,郑的部队成为当地最有实力的自卫团。1927年初,为表彰该团在全县自卫中发挥的关键性作用,它被再次更名为“麻城人民自卫军”。这年4月,这支部队的一部分被长期派驻到县城。与以前的东山民团领袖——17世纪70年代的刘君孚和19世纪五六十年代的余雅祥一样,郑渐逵带领他声名大噪的部队巡回于东部山区的边缘地带,承担了对麻城全县提供军事保护的任务。郑本人的政治立场在当时尚不清楚,但将会对该地很快就要到来的阶级斗争的结果产生决定性影响。

随后如我们所见,自卫团与统一战线的营长严正合作,把叛将袁英及其土匪盟友赶回河南(据当地资料记载,与严正胆小怕死的部下相比,郑渐逵和他的忠实手下才是对袁英作战的主力)。经过这场战役,郑的部队成为当地最有实力的自卫团。1927年初,为表彰该团在全县自卫中发挥的关键性作用,它被再次更名为“麻城人民自卫军”。这年4月,这支部队的一部分被长期派驻到县城。与以前的东山民团领袖——17世纪70年代的刘君孚和19世纪五六十年代的余雅祥一样,郑渐逵带领他声名大噪的部队巡回于东部山区的边缘地带,承担了对麻城全县提供军事保护的任务。郑本人的政治立场在当时尚不清楚,但将会对该地很快就要到来的阶级斗争的结果产生决定性影响。

除了叛军、土匪和当地自卫团,导致20世纪20年代中后期麻城武装力量暴力泛滥的另一个因素是通常称为红枪会的组织。当时的观察家和后来的历史学家已对这些群体的本质特征进行了很多讨论,在这里我们无需复述这些讨论的细节。①简言之,红枪会是华北地区修习传统武术的乡村自卫组织。它们由地主控制,具有很强的地方主义倾向,经常袭击村里的任何外来者。他们抵制民国政府的侵入,特别是掠夺性的田赋和附加税,也抵制西式学校等其他“现代化”要素。红枪会组织具有显著的宗教成分,相信其成员可以通过虔诚信仰和其他实践获得刀枪不入能力。麻城红枪会的一句口号就是“功到百日,刀枪不入”②。不过,红枪会的宗教倾向是否如此特别、足以被称为教派,抑或其信仰与实践只是对乡村民众早已普遍存在的特征加以提炼,仍然是一个问题。

有些学者将此类群体的来源追溯到白莲教传统。1932年,末光高义(Suemitsu Takayoshi)在八卦派(19世纪早期白莲教的一个分支)中具体识别出他们的源头。 张振之发现一份红枪会的内部史料,称该团体起源于太平天国运动中一个持不同政见的派别。

张振之发现一份红枪会的内部史料,称该团体起源于太平天国运动中一个持不同政见的派别。 还有人认为红枪会起源于捻军;另一些人则认为它源于为对付太平军和捻军而成立的地方民团。很多支持或反对白莲教起源说的学者都发现,20世纪初排外的义和团运动对它产生了深刻的组织影响。他们都认为红枪会的活动在这一时期急剧增加,很多人发现红枪会的名称在文献中首次出现,是用于针对“老外”和匪帮而进行的村庄防卫中,他们在1910年代中后期给华北平原带来了恐慌。

还有人认为红枪会起源于捻军;另一些人则认为它源于为对付太平军和捻军而成立的地方民团。很多支持或反对白莲教起源说的学者都发现,20世纪初排外的义和团运动对它产生了深刻的组织影响。他们都认为红枪会的活动在这一时期急剧增加,很多人发现红枪会的名称在文献中首次出现,是用于针对“老外”和匪帮而进行的村庄防卫中,他们在1910年代中后期给华北平原带来了恐慌。 长野朗(Nagano Akira)在1938年指出,1920年代统一战线的北伐进一步刺激了红枪会的形成和活动,麻城的经历无疑印证了他的看法。

长野朗(Nagano Akira)在1938年指出,1920年代统一战线的北伐进一步刺激了红枪会的形成和活动,麻城的经历无疑印证了他的看法。

各红枪会组织基本上以村为单位,通过共同参与当地集市体系而相互联系。他们通常把总部设在村中寺庙里,这些寺庙因此被称为会堂或香堂。经费主要来自入会费,也经常得到当地地主的资助,这进一步表明保护财产是其主要组织目标。即便最本土化的组织,也往往具有复杂的领导结构,包括文职的会长、负责军事的团长或大帅以及类似于牧师的学长;组织本身同时也被称为红学。大多数情况下,这些领导人全都来自当地富有的地主阶层。

末光高义发现的某河南红枪会组织的管理规程,或许最清楚地揭示了这类群体的基本倾向。其会员资格仅限于有产者,宣布的目标是保卫地方,反抗土匪、恶军或乱军以及(明确提到)苛税。但它还清楚地表达了一项更为宽泛而且极其保守的文化议题:要求子女不仅对父母而且对师长(也就是会中领袖)严守孝道,禁止饮酒和淫乱,还要求对通奸者和其他越轨之徒进行严厉的谴责。 因此,这些团体对当地承诺的不仅是抵御外部的掠夺者,也包括在面对文化变迁的威胁时实施毫不妥协的内部规范。

因此,这些团体对当地承诺的不仅是抵御外部的掠夺者,也包括在面对文化变迁的威胁时实施毫不妥协的内部规范。

时人指出,红枪会运动在河南最根深蒂固,特别是在该省西南部,但也包括东南部的光山县和商城县,这几个县跨大别山与麻城相对。这里总是战乱频仍的地区,各种准军事武装时常穿越其南部与湖北的分界线,例如在19世纪50年代,麻城知县就曾邀请商城“乡勇”帮助该县抵御太平军。为应对土匪活动(1926年的一份报纸赞扬某村红枪会组织,他们设宴邀请危险的匪徒,将其斩首47人 )和无原则的军阀纷争,豫南地区的红枪会组织在1920年代末数量激增。整个1926年,名义上忠于张作霖和吴佩孚的军队在这个地区混战。9月份武汉统一战线政府的成立,实际上使情况进一步恶化:1926年底到1927年上半年,撤退的北洋军队、前进的国民党军队以及冯玉祥将军率领的狂热的国民军,在该地区持续混战。当地的红枪会组织迅速发展并联合起来,有时会与这些国家权力的竞逐者结成战术联盟,但基本上是要采用一位英语记者所观察到的“游击战”战术,去保护他们的财产和家乡。

)和无原则的军阀纷争,豫南地区的红枪会组织在1920年代末数量激增。整个1926年,名义上忠于张作霖和吴佩孚的军队在这个地区混战。9月份武汉统一战线政府的成立,实际上使情况进一步恶化:1926年底到1927年上半年,撤退的北洋军队、前进的国民党军队以及冯玉祥将军率领的狂热的国民军,在该地区持续混战。当地的红枪会组织迅速发展并联合起来,有时会与这些国家权力的竞逐者结成战术联盟,但基本上是要采用一位英语记者所观察到的“游击战”战术,去保护他们的财产和家乡。 很多红枪会组织积极支持1927年一度出现的河南独立运动,直到被冯玉祥血腥镇压。

很多红枪会组织积极支持1927年一度出现的河南独立运动,直到被冯玉祥血腥镇压。 1927年年中的一篇报道,估计河南红枪会的总人数超过60万。

1927年年中的一篇报道,估计河南红枪会的总人数超过60万。

大别山另一边的这些红枪会组织,是20世纪20年代后期麻城内部斗争的主要角色,但该县本身也出现了规模较小的类似组织。为了应对1925年愈益恶化的土匪骚乱,各种枪会开始出现于全县各地,其数量在十年内迅速增长。在阎家河和白果的中心区域以及西南河谷的宋埠一带,超过20个红枪会组织拥有数千名会员。但红枪会数量增长最显著的地区是福田河镇和黄土岗镇,它们位于中部偏北的大别山地区,与河南接壤。共产党的文件记载了1927年年中黄土岗的数十个红枪会组织,可能有数百名会员,但到1929年,红枪会的数量激增到300个以上,几乎全部人口都被囊括在内。

麻城本地的红枪会与邻省河南的红枪会似乎有些不同。它们总体上发展较晚,而且似乎出现过较低层的跨地区组织。例如,它们在命名上的丰富多样就暗示了这一点:除了红枪会之外,北部还有白枪会、黑枪会,南部还有金枪会,还有些组织如宋埠的仁义会,时人们认为该组织在功能上没有什么不同,只是名称里没有“枪”的字样。 此外,河南或淮北的红枪会组织(裴宜理对后者作过出色的描述)可以被视为小自耕农联合保卫自己土地的互助组织。麻城的红枪会则绝不是这种类型,它们往往是专门效力于当地地主强人而组织起来的一帮保镖和打手。在一个典型案例中,据说北部某村庄的大老板强迫贫穷的同乡加入其红枪会组织,并招来一位河南拳师(其他地方则不那么好听地称之为流氓)训练和指挥他们。

此外,河南或淮北的红枪会组织(裴宜理对后者作过出色的描述)可以被视为小自耕农联合保卫自己土地的互助组织。麻城的红枪会则绝不是这种类型,它们往往是专门效力于当地地主强人而组织起来的一帮保镖和打手。在一个典型案例中,据说北部某村庄的大老板强迫贫穷的同乡加入其红枪会组织,并招来一位河南拳师(其他地方则不那么好听地称之为流氓)训练和指挥他们。 我相信这一点颇为重要,即使完全没有材料提到麻城的红枪会组织参与抗税或其他反体制活动,而此类活动在河南及其他地区是很常见的。

我相信这一点颇为重要,即使完全没有材料提到麻城的红枪会组织参与抗税或其他反体制活动,而此类活动在河南及其他地区是很常见的。

虽然情形不容乐观,统一战线和共产党积极分子还是一再尝试将红枪会组织拉到自己这边来。按照共产国际的建议,中国共产党创立者李大钊和陈独秀在1926年分别撰文,主张和这些群体联盟。这年7月在上海召开的一次中央委员会会议,宣布这些“中贫农”组织已经发展成熟,足以吸纳到党组织中来。早在1925年北伐期间,河南的基层党组织已开始尝试与红枪会联系。 在麻城,20世纪20年代后期的艰难岁月里,当地党委一直要求将两种类型的红枪会组织区分开来,一种是毫无希望的地主的工具,另一种则具有革命的潜力。

在麻城,20世纪20年代后期的艰难岁月里,当地党委一直要求将两种类型的红枪会组织区分开来,一种是毫无希望的地主的工具,另一种则具有革命的潜力。 他们甚至偶尔取得过成功。曹门村一个叫吴焕先的年轻党员和著名拳师,设法改组了自己村庄的红枪会,并利用同学的关系与相邻各村的红枪会建立了联系,吴的组织最后被编入了红军。

他们甚至偶尔取得过成功。曹门村一个叫吴焕先的年轻党员和著名拳师,设法改组了自己村庄的红枪会,并利用同学的关系与相邻各村的红枪会建立了联系,吴的组织最后被编入了红军。 但我们将会看到,在麻城,共产党与红枪会的关系总体说来是大规模的相互斗争。

但我们将会看到,在麻城,共产党与红枪会的关系总体说来是大规模的相互斗争。

激进分子夺权

导致1920年代麻城各种准军事组织血腥混战的最终因素,是被称为农民协会(通常简称为“农会”)的明确的革命团体。 1925年夏,国民党的先遣代表成立了农民部,作为武汉地下党领导机构的一部分,12月又成立了湖北省农民协会。同年,国民党代表在县城成立了麻城县农会,由当地士绅党员罗清涟担任首任会长。

1925年夏,国民党的先遣代表成立了农民部,作为武汉地下党领导机构的一部分,12月又成立了湖北省农民协会。同年,国民党代表在县城成立了麻城县农会,由当地士绅党员罗清涟担任首任会长。 但后来的共产党文献认为它是一个非常传统的、自上而下的机构,虽然表面上拥有很多会员,可无论在功能上还是组织上,它都和第二年在该县各乡镇大量出现的真正激进的同名组织没有任何关系。

但后来的共产党文献认为它是一个非常传统的、自上而下的机构,虽然表面上拥有很多会员,可无论在功能上还是组织上,它都和第二年在该县各乡镇大量出现的真正激进的同名组织没有任何关系。

1926年暑假期间,随着统一战线军队从南方席卷而来,许多麻城激进青年离开了董必武在武汉创办的觉黄中学,回到各自的家乡去动员乡村民众。前一年,董本人已经在宋埠附近进行了关于乡村状况和民众态度的调查,准备成立以阶级斗争为宗旨的基层农会。这年夏天和秋天,在董的指导下,徐子清、王树生和王宏学在乘马岗的东岳庙成立了地下农会,邓天文、蔡济璜和刘文伟也在顺河集成立了农会。叶家的两名年轻积极分子宣布成立中馆驿农会,并将其宗祠征用为农会的会议厅。其他各镇的年轻积极分子纷纷效尤。这年10月,当统一战线军队接管这一地区时,这些协会由地下转为公开。在董必武的领导下,农会会员佩上象征三民主义的红、白、蓝三色肩带,自豪地宣布他们的会员身份。新组建的麻城农会于1926年底在县城宣告成立,蔡济璜和徐子清任会长,并成立了一个计划委员会,负责将组织拓展到以前未曾控制的东部和南部地区。截至4月份,农会已有不少于340个分会,全县共有124000会员。 大部分会员是至少拥有一些土地的男性农民(如果算上租种的土地)。1929年,共产党县委将农会会员大致分为40%的自耕农(总数的10%是“富裕的”, 20%是“贫穷的”)和60%的佃农。雇农不到会员总数的2%,妇女只占1%。

大部分会员是至少拥有一些土地的男性农民(如果算上租种的土地)。1929年,共产党县委将农会会员大致分为40%的自耕农(总数的10%是“富裕的”, 20%是“贫穷的”)和60%的佃农。雇农不到会员总数的2%,妇女只占1%。

党的标语。早期流行的标语是“打倒贪官污吏”(这是一切乡村有产者,无论其财富多寡,共同享有的情绪)和更有争议、更加开放的“打倒土豪劣绅” 。当地的积极分子意识到了这种做法的局限性,麻城组织者何玉琳在1929年报告说:

。当地的积极分子意识到了这种做法的局限性,麻城组织者何玉琳在1929年报告说:

问一佃农民:“你是革命的么?”

他答:“是的!”

再问:“你怎样革命法呢?”

答:“杀尽土豪劣绅。”

问:“然后呢?”许多就不能再回答了……

还应当对于这加倍地努力。

这“加倍”努力包括积极开展识字运动,只有这样,当地积极分子大量印刷的党的指示、报纸特别是传单才能够被阅读和理解。为此,麻城和黄安的组织者在1926—1927年的冬天创办了大量的“群众阅览室”、“群众教育学校”和“乡村夜校”,并被武汉的统一战线政府表彰为全国开展这一运动的模范。

作为当地乡村人家的后代,麻城的共产党活动家们具有地理优势,可以利用当地大众文化来争取自己的同胞参加革命。他们大胆运用的一种媒介是民歌。在像大别山这样教育落后地区的人口中,如一位当地组织者所说:“标语比传单管用,但最管用的还是歌曲。” 尤其有效的是深受当地人喜爱的“山歌”,通常由牧人、船夫、采茶人吟唱,其特色是在手鼓伴奏下的问答对唱。在统一战线政权统治的最初几个月里,高地出生的年轻人从武汉回到家乡,为这些熟悉的旋律填写新的“进步”歌词。王幼安在1928年初创作的一首歌曲是这样的:

尤其有效的是深受当地人喜爱的“山歌”,通常由牧人、船夫、采茶人吟唱,其特色是在手鼓伴奏下的问答对唱。在统一战线政权统治的最初几个月里,高地出生的年轻人从武汉回到家乡,为这些熟悉的旋律填写新的“进步”歌词。王幼安在1928年初创作的一首歌曲是这样的:

马列思潮沁脑骸,军阀凶残攫我来。

世界工农齐秉政,甘心直上断头台。

积极分子还试图把当地传统节日变为革命节日,并取得了一定的成功,这些节日当然是他们自己在孩提时代所喜爱的。几名积极分子以庆祝春节为借口,要求当地富户捐献粮食,让穷人可以舒适地过节。元宵节(农历正月十五)的时候,一位组织者在大别山区自己的村庄里上演“文明戏”,演员们在主街上欢蹦乱跳,滑稽地扮演“大鼻子外国人”、军阀和地主,引来了观众的嘲笑声。为了庆祝重要的革命时刻,新节日也会很快被发明出来。

统一战线中党的路线,要求指导当地开展反对“帝国主义者”的活动。1927年初,当武汉政权收回汉口、九江英租界的运动高涨时,麻城的积极分子分散进入各村庄,提醒农民80年来英国人给他们带来的屈辱。当时正在发生饥荒,他们又声称饥荒的原因之一正是英帝国主义无情地拒绝卖粮或借钱给当地饥民,这对他们实现自己的目标颇有助益。1月30日,麻城中部的几个农会成功召开了一次群众反英大会,据说在白果的天主教堂前聚集了1万多人。 全县各地,被指责囤积食物的店主频频遭到攻击,由于传言某商人改信外国宗教,攻击的程度进一步加剧了。

全县各地,被指责囤积食物的店主频频遭到攻击,由于传言某商人改信外国宗教,攻击的程度进一步加剧了。 但是时间将会表明,尽管麻城有敌视基督徒及其他外国事物的自豪而暴力的传统,乡村民众的反帝动机显然只是革命主要诉求的细微支流,这一诉求就行动。

但是时间将会表明,尽管麻城有敌视基督徒及其他外国事物的自豪而暴力的传统,乡村民众的反帝动机显然只是革命主要诉求的细微支流,这一诉求就行动。

积极分子们承认,这种世代仇恨正是他们在麻城非常轻易而迅速地组织农会的主要资源。 在乘马岗,徐其虚在一个邻居的院门上贴了一张威胁性的海报,上面写着一首诗:

在乘马岗,徐其虚在一个邻居的院门上贴了一张威胁性的海报,上面写着一首诗:

穷莫忧愁富莫夸,

哪有常穷久富家。

土豪把我穷人压,

不劳而获得荣华。

只要农民团结紧,

千年铁树也开花。

在中馆驿和其他地方,农会领导人针对特别受人憎恨的财主们召开了 “斗争会”。他们给这些人戴上纸帽子(表明他们是要被“消灭”的“劣绅”),押到街上游行。 王树声后来回忆道,这种做法在 1927年初成了一种激进的时尚,热情高涨的年轻人对此尤为热衷。正如毛泽东在其著名的湖南调查报告中所描述的,“戴帽子”是一种极具象征性的暴力行为:遭到这种待遇的当地士绅立刻明白,他们再得不到同乡的尊敬了。

王树声后来回忆道,这种做法在 1927年初成了一种激进的时尚,热情高涨的年轻人对此尤为热衷。正如毛泽东在其著名的湖南调查报告中所描述的,“戴帽子”是一种极具象征性的暴力行为:遭到这种待遇的当地士绅立刻明白,他们再得不到同乡的尊敬了。 但农会精心策划的暴力行为并不仅限于这种象征。

但农会精心策划的暴力行为并不仅限于这种象征。

1926年冬到1927年春,麻城的“农民运动”逐渐转向一种更激进的模式。毛曾非常欣赏地说:“革命不是请客吃饭。”他那篇著名的调查报告于3月份出版,其中称赞了自己家乡湘江流域的农民激进行为,武汉的统一战线高层对报告褒贬不一。 但时任国民政府“农工部”部长的黄安和麻城人董必武,是最热心的读者之一。毛的精辟见解很快被证明完全适用于董的家乡。

但时任国民政府“农工部”部长的黄安和麻城人董必武,是最热心的读者之一。毛的精辟见解很快被证明完全适用于董的家乡。

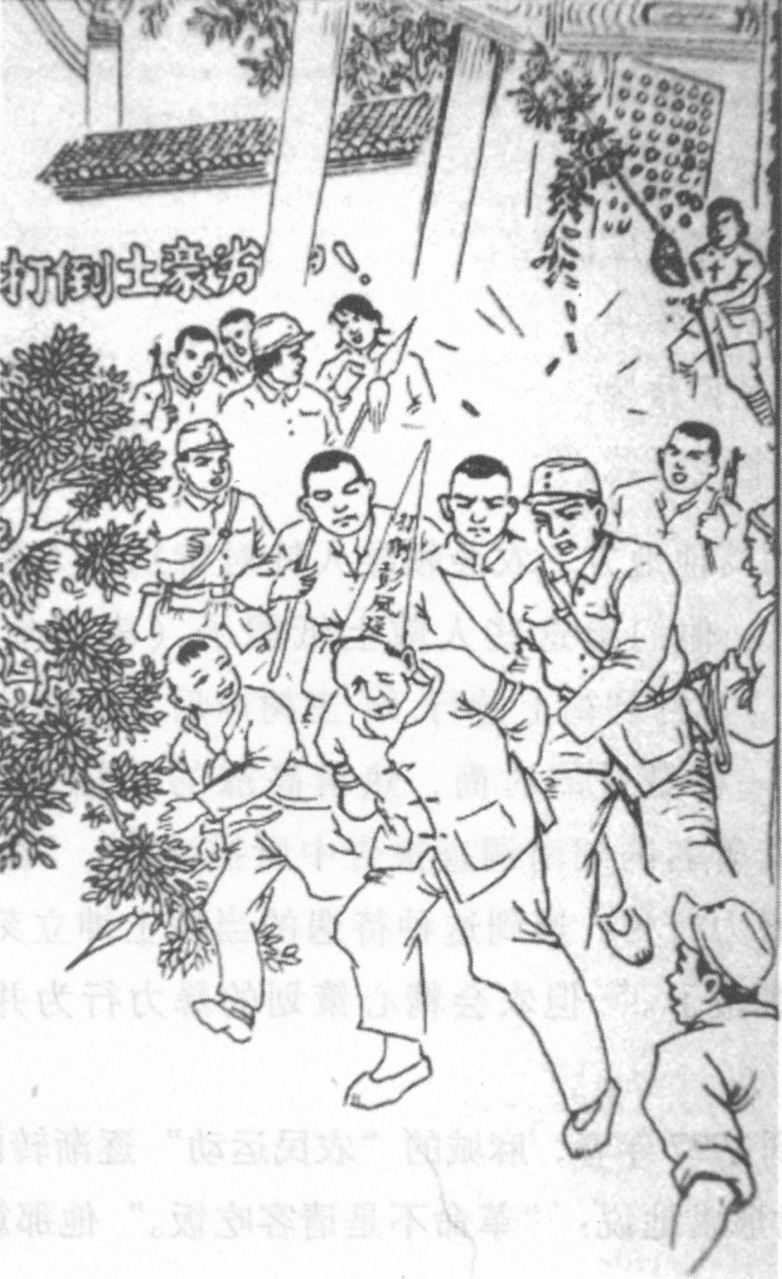

打倒“土豪劣绅”。来自《风云变幻》。

12月底,麻城县农会宣布减租25%、减息20%,接下来6个月里,全县为执行该决议而积极开展了抗租抗债运动。当地积极分子还希望发动一场土地再分配运动,但这种想法在当时并不符合耕种者的实际要求,因而并未付诸实施。农会还领导开展了反对麻城精英支配的堡垒——祖先崇拜(被指责为封建迷信)和家族制度、反对吸食鸦片及赌博等活动。他们还试图禁止在乡村上演“淫戏”,这项举措其实深刻地揭示了统一战线中两党对中国大众文化的极度反感。

该县恶性阶级对抗的长期遗产,显然导致麻城这些运动具有非同寻常的暴力性质。但近来有些学者开始注意到,麻城在其中扮演重要角色的早期农民运动,也拨动了更广泛的、内在于乡村文化的暴力之弦。曼素恩注意到,乡村土地革命尤其赋予那些在男性社会结构中长大的年轻人以力量(这一结构具有深刻的暴力特征),这又进一步释放了早已在武术传统中被全面内化、在地方民团中被全面制度化的暴力性文化要素。 田海更大胆地指出,将这些阶级敌人指认为民间宗教假定潜藏在世间的魔鬼的化身,使得对土豪劣绅的极端暴力行为被合法化了。

田海更大胆地指出,将这些阶级敌人指认为民间宗教假定潜藏在世间的魔鬼的化身,使得对土豪劣绅的极端暴力行为被合法化了。 我在1920年代的麻城并未发现直接妖魔化的证据,但我相信它是存在的。毕竟,我们已经看到“魔鬼范式”在麻城大众文化中广泛蔓延,也看到1920年代的共产党活跃分子(当地的年轻男性)积极地拓展这种文化并让它服务于自己的暴力革命目标。

我在1920年代的麻城并未发现直接妖魔化的证据,但我相信它是存在的。毕竟,我们已经看到“魔鬼范式”在麻城大众文化中广泛蔓延,也看到1920年代的共产党活跃分子(当地的年轻男性)积极地拓展这种文化并让它服务于自己的暴力革命目标。

用南京时期县志中的话来说,1927年春天,“时局混沌,宵小[也就是农会]横行……连年浩劫,杀人盈野” 。热血青年王文伟在顺河集组织了农民自卫军,开始对当地地主进行武力威胁。在黄安边界,一位化名夏国儿(中国之子)的女积极分子率领寺庙地产上的年轻佃仆向地主发起攻击,谴责他们的魔鬼行径——“吃人肉喝人血”

。热血青年王文伟在顺河集组织了农民自卫军,开始对当地地主进行武力威胁。在黄安边界,一位化名夏国儿(中国之子)的女积极分子率领寺庙地产上的年轻佃仆向地主发起攻击,谴责他们的魔鬼行径——“吃人肉喝人血” 。吴焕先组织了一场“斗争会”,斗争可恶的当地财主方思孔【译者按,原文误作“Fang Enkong”】,方随即被一群挥舞着鱼梭的村民处死。

。吴焕先组织了一场“斗争会”,斗争可恶的当地财主方思孔【译者按,原文误作“Fang Enkong”】,方随即被一群挥舞着鱼梭的村民处死。 另一些有名的精英人物,像吴惠存、陈耀庭(音)、王自立(音),也遭受了类似的命运。

另一些有名的精英人物,像吴惠存、陈耀庭(音)、王自立(音),也遭受了类似的命运。

尽管共产党领导的统一战线积极分子通过农会工具成功地发动了“农民运动”,但他们还没有找到属于自己的乡村阶级斗争舞台。正如毛泽东在湖南观察到的和毕仰高最近强调的那样,由愤怒的贫苦农民组成的协会,经常是在没有党的情况下主动进行阶级斗争。这个时期,一场以“胁富会”(胁迫富人的协会)名义发动的非常秘密的农民反抗运动,在麻城和黄安活跃起来。和同类组织红枪会一样,胁富会具有教派倾向,还发明了用来掩饰其活动的隐语。但与红枪会不同的是,它是专为最贫苦者设立的组织:明确禁止拥有一亩以上土地的农民加入。这个组织的简称(胁会)与共产党指导的农民协会同音异义。胁富会显然在利用这个巧合去执行秘密任务。据说该组织的基本特征就是对所有富人的刻骨仇恨,它最偏爱的活动方式就是恐怖暗杀。

许多乡村暴力事件被武汉的中西方媒体所报道,使麻城逐渐在国内和国际上赢得了激进温床的名声。但真正令世界关注麻城的一系列事件,是从1926—1927年冬天严重歉收期间乘马岗的一场家庭纷争开始的。我们看到,21岁的乘马岗人王树声从县高级小学的学生时代起就是一个政治活动家,在武汉统一战线政府成立后,他一直是该镇农会非常成功的一位组织者。但他与地主脱不了干系。王是乘马岗地主强人丁枕鱼的外甥。人称“北虎”的丁受到人们的广泛谴责,说他不但冷酷无情地剥削自己的佃户,还经常蹂躏他们的妻子。王树声显然因为与丁的亲戚关系而感到尴尬,决心拿他舅舅开刀,表明应该如何处置恶霸土豪,从而巩固自己的革命资历。12月份,当地的饥荒越来越严重,王召集农会会众洗劫了丁的粮仓。随后他对自己的舅舅发起了本人缺席的公开审判,因其罪行累累而宣判其死刑。

但丁枕鱼并不是束手就擒的人。他开始动员大别山的强人们结成联盟,动用他们的准军事力量和与当地红枪会组织的关系。王呼吁县长刘方领导下的统一战线县政府采取行动对付这些“反革命”行为,但没有得到什么回应。12月20日,丁对该镇几个集市的农会总部发动同时袭击,将其成员抓获并处决。当晚,王树声进行反击。他率领一支上千人的农会军冲进丁筑有工事的院子,和他的随从进行了激烈战斗,并将丁抓获。随后组织“斗争会”,请佃户们来控诉这只被捕的“老虎”。这些人中叫喊最凶的是几个尚未成家的佃农,他们控诉丁和他的打手强行阻止他们结婚、建立独立家庭(成不了家)——这是20世纪麻城仍然存在农业奴隶制的有力证据(至少是以一种被弱化的形式)。在接下来的几天和几周之内,整个乘马岗和顺河集镇的农会自卫军对“土豪”发起了类似的逮捕和审判。

在麻城县城,国民党县长刘芳开始对该县的革命进程感到恐慌。他向身边最有影响的两股力量寻求支持:该县商会会长李舜卿和极其保守的工会会长罗佑章,他们过去曾和左派农会多次发生冲突。麻城农会会长蔡济璜宣布将丁枕鱼和另外18个土豪带到县城、让县长对他们处以死刑,刘却下令将这些知名人士全部释放,并要求该县所有农会立即解散。蔡济璜拒不服从,从县城撤到农会势力的中心乘马岗。由于双方都不肯退让,这一僵局持续了一个多月。

随后在2月2号,农会发动了进攻。与元朝末年、明朝末年和清朝初年的情形相似,一支由麻城外围高地贫苦农民组成的部队进军占领了县城。乘马岗的数千名农会自卫军由蔡济璜率领,以对抗人民的罪名强行逮捕了 “资本家”李舜卿和“工贼”罗佑章,要求县长刘方判处他们死刑。当刘拒绝这一要求时,蔡下令罢免县长的职务,并宣布现在麻城的一切权力归农会所有。

与此同时,其他地方发生的事件也导致了麻城暴力的不断升级。在鄂东南与湖南、江西接壤的阳新县,发生了一起刺激人心、被称为“惨案”的事件。在农历新年那天(2月27日),该县县长和商会会长(和麻城的刘芳、李舜卿职务相同,后者也许借鉴了他们的先例)采取了先发制人的行动。他们召集了一百余名红枪会成员突袭县农会总部,将石油泼在房屋上并点燃,里面的9名农会领导人和统一战线积极分子被烧死。武汉政府派出包括毛泽东在内的三人委员会前去调查,并根据其调查结果颁布了一系列新的省级规章,下令对参与此类活动的土豪予以逮捕、审判和处决。在武汉成立省级的“审判土豪劣绅委员会”来监督这项工作,其下还设有包括麻城在内的8个县级分会。

从3月4日到3月22日,由统一战线国民政府倡议并资助的湖北省农会第一次“代表大会”在武昌召开。截至此时,省农会宣称代表了40个县的共约80万农民。近200名代表参加了会议,其中以刘象明为首的5人来自麻城。 左翼的外语媒体详细报道了这次大会,鼓吹其“历史”意义堪与中世纪欧洲农民的“启蒙”及由此导致的“农奴制”被废除相媲美。与会者决议,全省各县的国民党政府需要彻底改组,确保其领导权与该县农会高度统一。新的政府将首先致力于清算本县公共及集体所有的土地,对农民施行减租减息政策。最值得注意的是,过去那些“腐败当权者”的“代表”将被从地区自卫团中清洗出去。③新的自卫团虽然要由县长任命,但几乎全部由农会会员组成,任何“压迫性”的准军事武装都将被消灭。地方精英将被剥夺一切荣耀的头衔,并禁止他们集会、抗拒农会命令。这实际上是毫不含糊地夺取当地权力,必要的时候可以采用暴力手段的号召。它和已经在麻城大获成功的议裎也非常接近。

左翼的外语媒体详细报道了这次大会,鼓吹其“历史”意义堪与中世纪欧洲农民的“启蒙”及由此导致的“农奴制”被废除相媲美。与会者决议,全省各县的国民党政府需要彻底改组,确保其领导权与该县农会高度统一。新的政府将首先致力于清算本县公共及集体所有的土地,对农民施行减租减息政策。最值得注意的是,过去那些“腐败当权者”的“代表”将被从地区自卫团中清洗出去。③新的自卫团虽然要由县长任命,但几乎全部由农会会员组成,任何“压迫性”的准军事武装都将被消灭。地方精英将被剥夺一切荣耀的头衔,并禁止他们集会、抗拒农会命令。这实际上是毫不含糊地夺取当地权力,必要的时候可以采用暴力手段的号召。它和已经在麻城大获成功的议裎也非常接近。

麻城惨案

但是,麻城有组织的精英反抗行为也在加剧。 整个春天,乘马岗的主要地主们都在丁枕鱼之子丁岳平(王树声的表兄弟)的领导下,设法将他们被监禁的同伴从农会手中救出来。按照由来已久的方式,他们穿过山中省界,向河南光山寻求支援。他们在那里招募了大量红枪会会众,邀请他们穿越大别山进入麻城。与此同时,他们还强迫自己的佃户和同乡另行成立红枪会组织,据说违者以死论处。因此,不仅在麻城,而且在邻县黄安和罗田,其组织成员都急速增加。丁岳平和乘马岗精英利用这些新扩充的力量,对当地各农会组织发起了一系列越来越猛烈的袭击。王树声和镇农会的其他领导人再三向县政府求援,但刘方的继任者符家橒【译者按,原文误作“Fu Jiashu”】(1927—1928年间,该县令人眼花缭乱地换了9个不同的县长

整个春天,乘马岗的主要地主们都在丁枕鱼之子丁岳平(王树声的表兄弟)的领导下,设法将他们被监禁的同伴从农会手中救出来。按照由来已久的方式,他们穿过山中省界,向河南光山寻求支援。他们在那里招募了大量红枪会会众,邀请他们穿越大别山进入麻城。与此同时,他们还强迫自己的佃户和同乡另行成立红枪会组织,据说违者以死论处。因此,不仅在麻城,而且在邻县黄安和罗田,其组织成员都急速增加。丁岳平和乘马岗精英利用这些新扩充的力量,对当地各农会组织发起了一系列越来越猛烈的袭击。王树声和镇农会的其他领导人再三向县政府求援,但刘方的继任者符家橒【译者按,原文误作“Fu Jiashu”】(1927—1928年间,该县令人眼花缭乱地换了9个不同的县长 )从未应允。根据左派的资料,他实际上与乘马岗的地主们订有秘密协议,支持他们镇压该镇的“农民运动”。

)从未应允。根据左派的资料,他实际上与乘马岗的地主们订有秘密协议,支持他们镇压该镇的“农民运动”。

最后在4月3日,丁岳平和他的红枪会经过精心策划,对乘马岗及附近黄土岗的4个区级农民协会和妇女协会会部同时发起攻击。他们打死打伤了50多人,绑架了60多人(其中很多人后来也被处死)。接着又毁坏了当地农会和共产党主要领导人的住宅,其中许多人携女眷仓皇逃走。③乘马岗农会会长王树声逃到县城避难,在那里,蔡济璜领导的县农会仍然把持着统治权力。不久,罗佑章的右翼总工会对该县西南部中心地带的第七区农会会部发动联合袭击,打死打伤约50位领导人。蔡济璜发电报向武汉请求军事支援,但当时无人前来。

4月5日开始,数千人的红枪会武装包围了麻城县城,搜捕“党匪”。蔡济璜和王树声率领数量相当的农会军保卫县城(这支部队大约两个月前侵入并占领了县城)。据我们所知,他们得到了城里革命工人和店员的支援。围城的第二天中午,几个戴白头巾的红枪会成员由拳师率领,在确信自己刀枪不入的情况下对几个城门发起了进攻。但守城者从城墙上向他们倾倒石灰,他们伤亡惨重,被迫撤退。蔡再次向武汉的统一战线省政府求援,可是当警备队作为援军抵达此地时,却加入围城的地主武装。城里精英领导的保卫团也是如此。整个场景似乎复制了可怕的明朝末年,当时底层的农民叛军占领了麻城县城,反过来又被乡村精英所包围。

新上任的麻城县长郭治平是邻县蕲水人,他在农会和乡村精英的战争中小心翼翼地不表明自己的倾向。下面我们将会看到,在这一点上,他无疑是代表了武汉统一战线政府愈益矛盾的立场。郭没有宣布支持某一方,而是邀请全麻城最强大的军事力量——郑渐逵和他的东山人民自卫军——开进县城阻止血战。郑答应这么做,但显然在故意拖延进军的步伐,以便使未来的革命进程暂时保持他所感觉到的中立状态。

王树声设法从被包围的县城中逃出,将他本人对该事件的报告带到武汉。在那里,按照2月阳新事件的先例,4月对麻城农会总部的袭击被定性为“惨案”,由此在修辞上确立了激进行为的合法性。(从某种意义上说,红枪会的袭击显然只是对乘马岗农会自身暴力行为的报复。)经中央农民部(董必武负责)、军事委员会、国民党省委员会和省农民协会共同授权,武汉成立麻城惨案调查委员会前往该地。调查小组中包括上述各单位的代表,到了麻城后又让蔡济璜(代表麻城县农会)和徐其虚(代表麻城县党部)加入。考虑到调查小组的人员构成,毫不奇怪,土豪领导人完全不愿配合他们的调查。5月9日,武汉代表团回到省会。

虽然没有达成一个均衡的解决办法,但对激进分子来说产生了巨大的宣传效应。5月12日,国民政府读者最广泛的中文报刊《民国日报》的头条,就是关于一伙麻城“反动军队”如何危害整个国民革命、挫伤正义事业的报道。该县北部大别山一带乘马岗和黄土岗镇的“土豪”,被认为“尤为恶毒”。县里各种防军被谴责为无视法定权威,但郑渐奎的东山人民自卫军被谨慎地排除在外,报纸声称(有几分是希望)他是站在“反动”分子对立面的。报道最后呼吁武汉对被围困的麻城农民给予大力的军事支持。

接下来发生的,是麻城历史乃至整个革命历史上一个神话般的重大事件。王树声请武汉的董必武代为调停,董说服毛泽东,从他的农民讲习所派了一支约300人的两湖学生军前往麻城解围。十几岁的麻城积极分子刘文伟获得了指挥权,他从3月开始在毛的讲习所学习。5月14日晚,这群人在武昌的黄鹤楼集合(这里正是三百年前耿定向的支持者攻击李贽的地方)。这群“学生军”喊着“打倒麻城土豪!”和“权力归农会!”,唱着《国际歌》,向麻城进发了。虽然当时的统一战线资料显示这支军队也是在国民党军事委员会(这年3月成立,委员包括蒋介石、冯玉祥、谭延闿)批准下派遣的,但蒋这时已经表现出对农民运动的强烈反对,几乎完全没有同意。实际上,毛泽东时代关于该事件的一份材料提到,学生军也明确喊出了 “打倒蒋介石!”和“保卫武汉!”的口号。到这个时候,麻城的地方政治显然已经和统一战线的全国政治紧密交织在一起了。

在去麻城的途中,学生军数次与当地的红、白枪会组织发生小规模冲突。5月7日,他们到达被围困的县城附近,与该县令人畏惧的人民自卫军领袖郑渐奎会面。现有的关于学生军取胜的神话般叙述,没有提到郑的军队是否真正参加了解围;考虑到学生们轻易打败了人数更多的对手,他们似乎是参加了。我们所知道的是红枪会和地主保卫团对这些神兵的到来惊慌失措,立刻逃离此地。5月18日,学生军经南门进入县城,高举着红旗,上面写有“打倒土豪劣绅!”“打倒封建制度!”“打倒帝国主义!”,(我们知道其实不太可信)挥舞着毛的《湖南农民运动考察报告》。

进入城市的当天晚上,学生军和县农会在城隍庙召开了一次强制参加的群众大会,教育当地居民明白他们目睹之事的重要意义。随后这些人在过去的科举考棚里安顿下来。蔡济璜、王树声和选出来的其他人组成了临时的控诉土豪劣绅委员会,整晚都在讨论如何行动。第二天早上,按照3月份省农会代表大会制定的条例,举行了大规模的公审大会,审理已经被激进分子关押了数月的一众土豪。其中三人(商会会长李舜卿、“北虎”丁枕鱼和另一人王于历)被判处死刑。他们被拖到县城西门外的刑场砍头,头颅被挂在杆子上游街示众。麻城的革命暴力,到达了展示恐怖的新阶段。

执行死刑之后,蔡济璜立刻宣布学生军和农会开始新的“北伐”,想要肃清来自大别山区乘马岗镇和黄土岗镇的所有恶霸及会匪武装。 5月 20日,王树声率领的“农民敢死队”在宴会上伏击、暗杀了王的表兄、来自河南的红枪会组织的指挥者丁岳平,随后又包围了王已被处死的舅舅“北虎”丁枕鱼重重设防的院子。当地的一所佛教寺庙,曾被上一代的改革者强行改造成西式小学,现在又被学生军征用为乘马岗军营。接连几天,王的军队袭击了一个又一个的红枪会巢穴,杀死了许多重要拳师,其中包括非常可怕的“六魔王”胡友安(音)。他们相继与其他村庄的农会自卫军取得联系,在黄安和其他各县协调行动,同时进攻,逐渐聚集成一支超过2万人的军队。(战士人数迅速增加,以致食物供应成为严重问题。)与之对抗的当地地主(共约200人)被抓起来,立刻进行公审并处死。武汉的媒体为革命力量每天的功绩而欢呼雀跃,但也承认双方都有数量惊人的伤亡者。

5月 20日,王树声率领的“农民敢死队”在宴会上伏击、暗杀了王的表兄、来自河南的红枪会组织的指挥者丁岳平,随后又包围了王已被处死的舅舅“北虎”丁枕鱼重重设防的院子。当地的一所佛教寺庙,曾被上一代的改革者强行改造成西式小学,现在又被学生军征用为乘马岗军营。接连几天,王的军队袭击了一个又一个的红枪会巢穴,杀死了许多重要拳师,其中包括非常可怕的“六魔王”胡友安(音)。他们相继与其他村庄的农会自卫军取得联系,在黄安和其他各县协调行动,同时进攻,逐渐聚集成一支超过2万人的军队。(战士人数迅速增加,以致食物供应成为严重问题。)与之对抗的当地地主(共约200人)被抓起来,立刻进行公审并处死。武汉的媒体为革命力量每天的功绩而欢呼雀跃,但也承认双方都有数量惊人的伤亡者。

高潮在5月3日到来,红枪会最险要的据点方家垸被包围,这座山寨高枕无忧地坐落在大别山脚下,顶上建有许多碉楼。学生军在雷雨的掩护下,整夜包围了山寨,次日早上发起强攻,没有成功。但他们注意到寨子里有很多木质的牛棚,一支“敢死”队设法攀越围墙点燃了这些牛棚,许多守寨者被烧死,幸存者被迫逃进深山。第二天,在乘马岗的集市广场上召开群众大会,宣告胜利并宣传毛泽东的“光辉思想”。5月27日,学生军回到麻城县城,召集当地居民举行万人大会。讲演者一个接一个地向群众高谈阔论,阐述这一时刻在大别山长远历史上的重大意义,会后学生们分成八个小组,分头将解放的消息带到该县各个角落。根据武昌媒体曾作为头条的一段记述,麻城惨案调查委员会声称其雪耻工作已胜利完成,委员会宣告解散。

乘马岗农会总部,麻城西北部。作者摄。

但麻城本地的农会领导人并不满足于已经取得的成就。他们在5月底发起了一场有些勉为其难的“东征”,进入红枪会大批出没(但直到此时还相对平静)的东山高地。几天后又发动了齐心协力的进攻,穿过大别山进入了光山县,这里是乘马岗精英大部分雇佣兵的老巢。麻城的农会自卫军及其在学生军中的支持者,花了一周多时间肃清了与本县毗邻的河南南部地区的全部抵抗活动,这是跨越省界、来回侵袭这一古老模式的延续。当学生军在6月4日宣布圆满胜利、开始撤回武汉时,当地有些人埋怨他们宣布得太早了。的确如此,接下来的几天红枪会发动了一系列反击,促使省政府派遣另一支军队到麻城保卫胜利果实。事实上,红枪会武装并未像人们期待的那样被彻底击败,整个夏天他们都在全县和邻县不断发起零星的恐怖袭击。

尽管如此,这一时刻显然代表了当地左派运动的某种高潮。他们选为主要目标的土豪和会匪头目都被杀死。麻城赢得了日益增长国际声望,来自日本和其他国家的记者不时造访该县,观察它辉煌的“农民运动”进程。正如武汉媒体在5月底的报道:麻城反动力量与革命力量之间的冲突,已逐渐升级到湖北其他各县前所未见的程度。 但是对人民共和国时期的当地历史学家来说,“惨案”最重要的遗产并不是这种新得到的声望。而是在这起事件的最后阶段,该县共产党和农会开始组成正式的军事武装——县级农民自卫军,并有零星的农民敢死队、赤卫队甚至偶尔还有自称红军的当地武装作为补充。

但是对人民共和国时期的当地历史学家来说,“惨案”最重要的遗产并不是这种新得到的声望。而是在这起事件的最后阶段,该县共产党和农会开始组成正式的军事武装——县级农民自卫军,并有零星的农民敢死队、赤卫队甚至偶尔还有自称红军的当地武装作为补充。 如过去经常发生的那样,该县又跳进了大规模军事化的状态。有文化、有权威的居民全都被消灭了,麻城滑入了另一个长期持续的全面战争时期。

如过去经常发生的那样,该县又跳进了大规模军事化的状态。有文化、有权威的居民全都被消灭了,麻城滑入了另一个长期持续的全面战争时期。

- 《麻城县志续编》,3:41页。

- 这个词和它的变体在关于这段麻城历史的通俗读物中不时出现,例如,见郭木。

- Snow, 298。

- 《湖北麻城县地名志》,1页;1993年《麻城县志》,71页。

- 麻城县长刘刚给方省长的报告,1929年6月12日,湖北省档案馆;《麻城县委报告》,234~235页;《湖北县政概况》,508~512页;何玉琳,34页;《麻城县志续编》,3:28页,15:9页。

- 《湖北县政概况》,510页。

- 《麻城县委报告》,238~239页;李敏:《红土地上的花果》;104~106页。

- 《西村程氏宗谱》,卷2;王立波:《麻城起义前后的片段记忆》;《麻城县志续编》,4:4~10页。

- 《麻城县委报告》,239页;《湖北县政概况》,510页。注意国民党的调查报告明确否认(几乎可以肯定这是不准确的)麻城存在附加地租。

- People’s Tribune (Hankow), March 22, 1927。

- 《黄安县委关于“黄麻暴动”经过情形给中央的报告》,1927年12月14日,湖北省档案馆;新县县委党校,8.22。

- 何玉琳,34页;《麻城县志续编》,1:18页;《麻城县委报告》,238页。最后一点有力地强化了Bianco的论述。

- 加征捐税(费)的类型,见《麻城县志续编》,3:39~42页;《麻城县委报告》,235页。

- Bianco, 43-44。

- 涂允恒、戴勤和编。

- Klein and Clark, 874-880。董的官方传记为《董必武年谱》;见董必武年谱编纂组编,特别是第7、10章(关于董的宋埠之行)。

- 1993年《麻城县志》,223,490页;《麻城县简志》,9;李敏:《考棚由来》;董必武年谱编纂组编,29,44~53页。

- 涂允恒、戴勤和编,20~21页;1993年《麻城县志》,223,564页。

- 这些年轻人中有几位的小传收入了涂允恒、戴勤和编,26, 96, 439~ 440, 445~446, 469, 571~572, 574~575页。王树声的官方传记,见王树声传记编写组编。

- 1993年《麻城县志》,12,562~563,573页。

- 同上书,223页。

- 同上书,233, 520页。

- 《北伐将领王操如》;1993年《麻城县志》,562页。

- Hankow Herald, May 18, 1927;《麻城县志续编》,11:3页;田子渝、黄华文,93,230页。

- 第一个“红色”工会,由蔡济璜于1927年1月在他的家乡白果镇成立。见《麻城工会志》,2。

- 《民国日报》(汉口),1927年1月6日,1月18日,1月20日,1月28日,2月8日;People’s Tribune (Hankow), June 10, 1927;《麻城县志续编》,5: 24~25 页,10:3~5 页。

- 《麻城县志续编》,5:23页;1993年《麻城县志》,340页。

- Bianco, 4-5, 10.

- 《麻城县志续编》,5:49~51页。

- 《黄安工作报告:关于“黄麻暴动”的经过》,3~4页。

- 《风云变幻》,1页;《麻城县志续编》,11:7页。

- 1993年《麻城县志》,340, 568~569页;《麻城县志续编》,4:1页。

- 《麻城县志续编》,5:23~24页。中华人民共和国建立初期剿匪斗争的领导人也姓郑。

- Suemitsu, 116-117。关于八卦教,见 Naquin。

- 张振之,131页。

- 关于这一点,又见Kuhn, Rebellion and Its Enemies in Late Imperial China, 34。

- Nagano, 326-329.

- Suemitsu, 115-131.

- Hankow Herald, June 23, 1926.

- Ibid., Feb. 26,1927.又见Hankow Herald, Jan. 8, 1926, May 26, 1926, and Aug. 7, 1927。关于国民党到达前后的几个月里该地区的军事混战,见Sheri-dan, chap. 9。

- 张振之,145页。

- 向云龙,37页。

- 《黄安县委关于“黄麻暴动”经过情形给中央的报告》(后修订编辑为《黄安工作报告:关于“黄麻暴动”的经过》,3.1~15页);《麻城县委报告》,244~245页。

- 《麻城县委报告》,245页;《麻城县志续编》,5:25页;1993年《麻城县志》,537页。

- 《麻城县简志》,14页。

- 戴玄之,217~218页;Perry,213-216。

- 《麻城县委报告》,247页;何玉琳,31页。

- Wou, 117-118.

- 我在研究中一直避免将农或者农民翻译成peasant,因为这个居高临下的英语单词具有意识形态和东方主义的色彩。大多数情况下,farmers或cultivators是更为准确和价值中立的翻译。但在农民协会的例子中,该术语的意识形态内容是被协会组织者有意利用的,实际上农民本身就是马克思主义意义上的peasant的直接翻译,因此,peasant associations似乎是最恰当的翻译。

- 《麻城县志续编》,7:4~5页;1993年《麻城县志》,233页;田子渝、黄华文,192~193页。

- 《风云变幻》,4,8~9页;1993年《麻城县志》,12, 232页,562~564页;《麻城县简志》,10页。

- 《麻城县委报告》,240页。

- 《风云变幻》,8页;1993年《麻城县志》,230页。关于“土豪劣绅”概念相当含混的所指,见Alitto, 239-242; Kuhn, *Local Self-Government under the Republic。

- 何玉琳,43页。

- 《民国日报》(汉口),1927年1月28日;《麻城县志续编》,7:2~4页。

- 《麻城县委报告》,247页。

- 1993年《麻城县志》,493页。1981年,麻城文化局将255首民歌结集出版,但我没有见到。共产党人将麻城活跃的民歌传统用于动员大众,这种做法贯穿了整个毛泽东时代,例见《湖北麻城农民歌谣》。

- 新县县委党校,25页;《麻城县志续编》,7:2~4页。

- 《民国日报》(汉口),1927年2月9日、3月7日。

- 《风云变幻》,9页。

- 《民国日报》(汉口),1927年2月8日。

- 涂允恒、戴勤和编,445页。

- 《风云变幻》,8~9页;Chang, 213。

- 毛泽东:《湖南农民运动考察报告》(1927年3月)。

- 毛泽东,《湖南农民运动考察报告》,28页(其中有对“请客吃饭”的评论)。关于武汉对该报告的反应,见Schram, 94-103。

- 《民国日报》(汉口),1927年3月7日;《麻城县委报告》,239;Chang, 213-214;何玉琳,34页;1993年《麻城县志》,233页。

- Mann, The Male Bond in Chinese History and Culture。Mann这一看法的论据主要来自Friedman, Pickowicz, and Selden。

- ter Haar, China's Inner Demons, 28-29。

- 《麻城县志续编》,15:9页。

- 见王立波。

- 见新县县委党校。

- 《黄安县委关于“黄安暴动”经过情形给中央的报告》;《黄安工作报告:关于“黄麻暴动”的经过》,4页。

- 《麻城县简志》,10~11页;1993年《麻城县志》,574页。

- 《民国日报》(汉口),1927年5月16日;1993年《麻城县志》,230页;《麻城县简志》,10~11页;涂允恒、戴勤和编,574页。

- 《麻城工会志》,1页;涂允恒、戴勤和编,571~572页;1993年《麻城县志》,563~564页。

- 田子渝、黄华文,195~196页。

- Hankow Herald, March 4, 1927;1993年《麻城县志》,232页;田子渝、黄华文,194页。

- 以下几段论述主要来自《民国日报》(汉口)1927年5月16日一篇篇幅可观、论述详尽的文章。又见《麻城县简志》,12~14页。

- 《麻城县志续编》,6:2页。

- 《麻城县志续编》,5:25页。

- 《民国日报》(汉口),1927年5月12日。《麻城县志续编》,5:25页; 1993年《麻城县志》,12,223页。

- 《民国日报》(汉口),1927年5月22日;1993年《麻城县志》,562页;刘曼容,78页。

- 《民国日报》(汉口),1927年5月22日、5月27日。关于解围的更简洁、更实事求是的描述,见《麻城县志续编》,5:25页,1993年《麻城县志》,12页;《麻城县简志》,12~14页。

- 1993年《麻城县志》,230,564页;刘曼容,79页。

- 以下几段描述根据《民国日报》(汉口),1927年5月21日、26日、27日、28日、30日、31日,6月2日、6日。又见1993年《麻城县志》,348,531页;刘曼容,80页;郭木,第3章。

- 《民国日报》(汉口);1927年5月28日;1993年《麻城县志》,348页;《麻城县简志》,14页。

- 《民国日报》(汉口),1927年6月4日、7日、9日、11日。

- 《民国日报》(汉口),1927年5月22曰。

- 1993年《麻城县志》,341~342页;《麻城县简志》,39~40页。