第四章 奈米科技——萬物始於虛無?

就我眼光所及,物理學原理並未限制操縱個別原子的可能。

——理查‧費曼,諾貝爾物理學獎得主

奈米科技給我們操弄大自然終極玩具盒的工具——原子和分子。萬物都是由這些組成,而創造新東西的可能性也無窮盡。

——霍斯特‧史托莫(Horst Stormer),諾貝爾物理學獎得主

極度細小的角色就是無限大。

——路易斯‧巴斯德(Louis Pasteur)

本章重點

世紀初期(現在—二○三○)

體內的奈米機器/摧毀癌症細胞/我們血液中的奈米汽車/DNA晶片/碳奈米管/後矽時代/原子電晶體/量子電腦

世紀中期(二○三○—二○七○)

變形

遙遠未來(二○七○—二一○○)

聖杯:複製機/建造複製機

灰色黏質?/複製機的社會影響

能夠熟練地掌握工具就是人之所以與動物有別的最高成就。依據希臘羅馬神話,這個過程開始於普羅米修斯(Prometheus),他因為同情人類的苦境,從火神的熔爐中偷了火這種貴重禮物。但這個偷竊行為觸怒了眾神。為了懲罰人類,宙斯設計了一個聰明的詭計。他要求火神用金屬鍛造了一個盒子和一個漂亮的女人。火神創造了這個稱為潘朵拉(Pandora)的雕像,然後以魔法讓她有了生命,並告訴她不可以打開這個盒子。有一天,在好奇心的驅使下,她打開了盒子,於是被關在其中的讓全世界混亂、悲傷和痛苦等各種風都被釋放了,只留下希望在盒子裡。

所以,從火神的熔爐中浮現的,兼有人類的夢想與痛苦。今天,我們正在設計革命性的由個別原子打造的新機器,作為我們的終極工具。但是,它們會釋放火的啟發性和知識,還是混亂的風?

在人類的歷史進程,工具的掌控已經決定了我們的命運。當弓與箭在數千年前達到完美時,那表示我們可以將物體發射到用人手投擲所不及之處,也改進了我們的打獵效能,並增加了食物的供應。當冶金術在七千年前發明以後,那意味著我們可以不再居住於泥土和茅草小屋,終至建造出矗立地表的大建築。很快地,帝國開始運用金屬鍛造的工具,從森林和沙漠中興起。

而現在,我們就處在掌控具有空前力量的另一類型的工具邊緣。這一回,我們將能控制形成萬物的原子本身。本世紀之內,我們可能擁有想像中最重要的工具——允許我們操控個別原子的奈米科技。當分子工廠創造了我們今日只能夢想的物質(超級強韌、超輕,且有令人驚奇的電與磁的性質)時,它可能引起第二次工業革命。

諾貝爾獎得主理查德‧斯莫利(Richard Smalley)曾說:「奈米科技最大的夢想,就是能以原子當做建築方塊進行建構。」惠普公司的菲利普‧奎克斯(Philip Kuekes)說:「最後,目標不僅僅是要建造塵粒般的小電腦,這個構想將是建立細菌大小的簡單電腦。然後從塵粒大小的電腦,就可以獲得現在桌上型電腦的威力。」

這並非過度樂觀的希望。美國政府以嚴肅態度接受這樣的想法。二○○九年,由於奈米科技在醫藥、工業、航空以及商業上的巨大潛能,國家奈米科技計畫(National Nanotechnology Initiative)已提供十五億美元的研究經費。政府的國家科學基金會奈米科技報告說:「奈米科技有潛力可以增進人類表現,帶來可以永續發展的物質、水、能源和食物,以及保護我們對抗未知的細菌與病毒……。」

最終,世界經濟和各國的命運可能要依賴它。二○二○年左右或更早,摩爾定律開始衰微,並可能終於崩潰。除非物理學家能夠發現適當的矽晶替代物來推動電腦,世界經濟可能跌入災難。這個問題的解決可能來自奈米科技。

也許就在本世紀末,奈米科技將會創造出一種只有上帝能使用的機器,能夠從幾乎完全虛無之中創造出任何東西。

量子世界

第一個呼籲注意這個新的物理領域的人,是諾貝爾獎得主理查‧費曼。他問了一個看似簡單的問題:你可以把機器做到多小?這不是一個學術性問題。電腦越做越小,持續改變工業面貌,所以顯然地,這個問題的答案也會對社會和經濟有巨大的影響。

一九五九年,費曼對美國物理學會以「底部的空間還很大」(There’s Plenty of Room at the Bottom)為題,發表預言式談話。他說:「那是很有趣的,原則上,我認為物理學家有可能合成任何化學家寫下的化學物質。只要下訂單,物理學家就能合成。如何達成呢?把原子放在化學家說的地方,然後你就做出了物質。」費曼下結論說,由個別原子造成的機器是可能的,但新的物理定律會使它們非常難以製造(但非不可能)。

所以,最終世界的經濟和國家的命運,可能要仰賴奇異的和違反本能的量子論原理。我們會理所當然地認為事物如果只是縮小規模,物理的法則仍然不變。但這不正確。我們在電影如迪士尼的《親愛的,我把孩子縮小了》(Honey,I Shrunk the Kids)和《不可思議的縮小人》(The Incredible Shrinking Man)中,獲得了不正確的印象,以為縮小的人會經驗與我們相同的物理法則。例如,在迪士尼電影中,被縮小的主角在暴風雨中騎著螞蟻。雨滴落在地面,造成了小水窪——如同我們的世界一般。但在實際情況,雨滴可能大於螞蟻。所以當螞蟻遭遇雨滴時,牠可能看到一個巨大的水半球。這個水半球不會崩潰,因為表面張力如同一個網維持了水滴的完整。在我們的世界,水的表面張力很小,所以我們不會注意它。但以螞蟻的尺寸來說,表面張力等比強烈,所以雨點會變成很多小水珠。

進一步地,如果你試著把螞蟻放大至馬的大小,會發生另一個問題:它的腳會斷掉。在你增加它的尺寸時,它的體重的增加超過腳的強度。如果尺寸以十為基準,那麼它的體積(亦即重量)就是10×10×10=1,000倍重。但它的力量與肌肉的密度有關,所以它只有10×10=100倍力量。因而巨蟻相對而言便是弱於普通螞蟻十倍。這也意味著金剛不但無法造成紐約市的恐慌,當牠要爬上帝國大廈時,牠自己會粉碎。

費曼也指出,在原子的層次,還有別的力量在支配著,例如氫結合和「范德華作用」(van der Waals Force)——由原子間和分子間逸出的微小電力。許多物質的物理特性都由這些力決定。

(說得更具體一點,思考一個簡單的問題:為什麼美國東北部的公路有那麼多坑洞?因為每年冬天,水滲進柏油路面的小裂縫。當它冰凍時水就擴張導致柏油破碎,形成坑洞。但想像水在冰凍時擴張卻違反了普通常識。水的膨脹是因氫的結合。水的分子結構像是V形,而氧在基部。水的分子在底部微帶負電,頂部則帶正電。因而,當你把水冷凍,堆疊水分子,它們就擴張,形成規律的冰柵格,在分子間留下很多空間。水的分子排列如六角形。水在冷凍時會膨脹,是因為在六角形裡,原子之間有較大空間。這也就是為什麼雪花是六角形,也解釋了為什麼冰浮在水面,而非按照道理沉下去。)

穿牆而過

在原子的層次,除了表面張力、氫結合和范德華作用,還有奇異的量子效應。在正常的情況下,我們在日常生活中看不到量子力量的作用。但量子力無所不在。例如,按理說,由於原子大部分是空的,我們應當可以直接穿過牆壁,走到另一邊。在原子中間的核和電子殼之間,只是真空。如果原子是足球場的大小,那麼球場將是空的,因為原子核大約只有一粒沙那麼大。

我們有時會以簡單的實地示範讓學生大感驚奇。我們拿著蓋格計算數器(Geiger counter),將它放在一個學生面前,然後放一個無害的放射性小球在後面。學生會嚇一跳,因為有一些粒子正穿越他的身體,觸動了蓋格計數器,彷彿他大部分是空的。事實也是如此。

但如果我們大部分是空的,那麼為什麼我們無法穿過牆壁?在電影《第六感生死戀》(Ghost)中,派屈克‧史威茲(Patrick Swayze)演的角色被對手殺死,變成了鬼。每次他嘗試去撫摸他的未婚妻——由黛咪‧摩兒(Demi Moore)飾演——他就受到挫折。他的手通過了平常的物體,他發現自己並不是個實際的物質,只能輕飄飄地穿過堅硬的東西。在其中一景,他把頭伸入行進中的地下鐵中。車子疾馳而過時,他的頭還在裡面。但他沒感覺到任何東西。(電影沒有解釋,為什麼地心引力沒將他向下拉,穿透地板,落到地心。顯然地,鬼能穿過任何東西,除了地板。)

所以,為何我們無法像鬼一般,穿過實體物件?答案存在於一個奇怪的量子現象。「保利不相容原理」(Pauli exclusion principle)說到,沒有兩個電子可以存在於同一個量子狀態(同一軌域中的兩個電子自旋方向必相反)。因此,當兩個幾乎相同的電子接近時,它們互相排斥。這就是物體看來是堅固的理由,其實只是幻象。事實上,物質基本上是空的。

當我們坐在椅子上時,會以為我們與它接觸了。事實上,我們只是由於椅子的電子和量子力量的排斥,懸浮在它上方少於一奈米(nanometer,即十億分之一公尺)處。這意味著,不論何時我們「摸」某件東西,我們其實完全沒有直接接觸到,而是被這些微小的原子力分隔著。(這也意味著,如果我們能夠使不相容原理失效,那麼我們將能穿牆。不過,沒人知道如何辦到。)

不僅量子理論使原子無法互相壓碎,它還將原子綁在一起成為分子。想像在某一瞬間,一個原子就像一個小太陽系,眾星環繞著太陽。現在,如果兩個這樣的太陽系相撞,則星球若非互相衝進對方,就會向外飛向各個方向,導致太陽系崩潰。所以按照道理,當原子碰在一起時,它們應當崩潰。

事實上,當兩個原子非常接近時,它們不是彈開就是結合在一起,形成一個穩定的分子。原子能夠形成穩定的分子的理由,在於電子可以由兩個原子共享。正常情形下,一個電子被兩個原子分享是反常的。但由於海森堡不確定性原理,你無法確知電子在哪裡。原來它溢出到兩個原子之間,把它們拉在一起。

換句話說,如果你關掉量子理論,那麼你的分子會在互相碰撞時分開,而你會分解成粒子形成的氣體。所以量子理論可以解釋,為什麼原子可以結合成固體物質,而非瓦解它們。

這也是為什麼不會有「世界中的世界」的理由。有些人想像,我們的太陽系或銀河系,可能就是另外的某一巨大宇宙中的一個原子。事實上,那是電影《MIB星際戰警》(Men in Black)中的最後場景,整個已知宇宙事實上只是某些外星人球戲中的一粒原子。但,依據物理學,這是不可能的,因為當我們的大小層次改變時,物理的原理也會改變。規範原子的規則與規範銀河的規則完全不同。

量子理論的一些令人費解的原理如下:

☆你無法確知任何粒子的動量和位置——其中總是有不確定性。

☆從某種觀點看,粒子可以同時在兩個地方。

☆所有的粒子以不同狀態同時混在一起存在;例如,旋轉的粒子,可能是粒子中軸向上和向下同時並存的混合。

☆你可以消失,而在另一個地方出現。

所有這些陳述似乎很荒謬。事實上,愛因斯坦曾說:「量子理論越成功,它看起來就越荒唐。」無人知道這些怪理論從何而來。它們被認為理所當然,沒有解釋。量子理論有一個重要的意義:它是正確的。它的正確性已經被度量至百億分之一,使它成為有史以來最成功的物理學說。

我們在日常生活中不會注意到這些難以置信的現象,是因為我們是由無數的原子所組成,而這些效應,從某種意義來說,平均值達到平衡。

移動個別原子

理查‧費曼夢想有這麼一天,物理學家可以用個別的原子製造出分子。這在一九五九年,似乎不可能。但那夢想的一部分,現在已經實現。

當我造訪在加州聖荷西的IBM公司阿爾馬登研究中心(Almaden Research Center)時,有機會就近見證這一夢想的實現。我是要來見識一個不尋常的設備——掃描式穿隧電子顯微鏡(STM),它容許科學家看到並操作個別的原子。這個設備是由IBM的吉爾德‧賓尼格(Gerd Bining)和海因里希‧羅樂爾(Heirich Rohrer)所發明,他們因此贏得一九八六年諾貝爾獎。(我記得小時候,老師告訴我們說,我們不可能看到原子。他說,它們實在太小。那時候,我已經決定要成為一個原子科學家。我意識到,我會花一輩子的時間去研究某種我無法直接看到的東西。但今天,我們不但可以看到原子,還可以用原子小鉗子跟它玩呢。)

掃描式穿隧電子顯微鏡實質上並非顯微鏡。它類似老式電唱機。一個細針(針頭只有一個原子的寬度)通過被分析物質的上方。微細的電流從針上流過,通過這物質,到達設備的底部。當針通過目標,每通過一個原子,它的電流就略有改變。經過多次通過,機器印出令人震驚的原子外觀。顯微鏡用相同的針,不但能記錄原子,還能移動它。用這樣的方法,人們就能拼出字母,例如拼出IBM三個字母,甚至設計出由原子製造的機器原型。

最近的另一個發明是原子力顯微鏡(atomic force microscope),它讓我們更驚訝地看到一大堆原子的3D立體圖。原子力顯微鏡也是用針頭很細的針,但它用雷射光去照射。當針通過研究對象時,它輕輕搖動,而這動作會被雷射影像記錄下來。

原來要移動個別的原子並不難。我坐在一個電腦螢幕前,看到一系列的白色球,每一個代表大約一英吋寬的乒乓球。事實上,每一個球就是一個原子。我將游標放在一個原子上面,然後將游標移到另一個位置。我按下一個按鈕,啟動針去移動原子。顯微鏡再度掃描物體。圖像改變了,它顯示已經把球按照我想的位置移動了。

將一個原子移動到我要的位置,整個過程只花了一分鐘。事實上,我發現我能夠在三十分鐘內,在螢幕上用個別原子拼出一些字母。在一小時內,我能以十個左右的原子,完成比較複雜的類型。

我真的能夠移動個別的原子了!而那曾經是我以為不可能的事。我的心情久久無法平復。

人與奈米科技

雖然奈米科技還處於嬰兒時期,它已經在化學塗料方面造成激增的商用工業。只要在商品上噴灑薄薄的一層化合物(少數幾個分子厚),就能使它更耐髒或改變視覺效果。其他已有的商業應用包括:抗沾汙衣服、電腦螢幕增強、較強的金屬切割工具、以及抗刮傷塗料。在未來數年,將會有越來越多以微塗料改進品質的新穎商業產品上市。

就多數領域而言,奈米科技仍然是很年輕的科學。但有一方面的奈米科技已經開始影響每一個人,並繁榮起來,成為世界上有利可圖的四百億美元產值的工業,那就是微電機系統(microelectromechanical systems,MEMS),包含噴墨夾、安全氣囊感應器、和汽車及飛機回轉儀顯示器等等。微電機系統是很小的機器,小到可以輕易放入針頭。它們是以類似應用於電腦產業的蝕刻技術創造出來的。蝕刻對象不是電晶體,而是機械零件,製造出來的產品要用顯微鏡才看得到。

科學家已經製造了一個原子版本的算盤。在二○○○年,IBM蘇黎世研究實驗室以掃描式顯微鏡操縱個別原子,造成這種算盤。不用木頭珠子在垂直的金屬線上上下移動,原子算盤用的是巴克球(buckyball),由碳原子安排形成像是足球的分子,比人類頭髮寬度小五千倍。

在康乃爾大學,科學家甚至創造了一個原子吉他。它有六條弦,每條弦只有一百個原子寬。如果頭尾相接,二十個這種吉他放得進頭髮中。這個吉他是真的,有弦可以撥動,雖然它的頻率太高,無法讓人耳聽到。

此一科技最廣為流傳的實用產品,則是在安全氣囊上。它含有微型的微電機系統加速器,可以偵測汽車的突然煞車。這個微電機系統加速器含有一個附在彈簧或控制桿的顯微球。當你急踩煞車時,突然減速使球猛搖,它的運動創造了一個微小的電荷。這個電荷就觸發化學爆炸,在二十五分之一秒內釋放大量氮氣。這種科技已經解救了數以千計的生命。

世紀初期(現在—二○三○)

體內的奈米機器

在不久的未來,我們預期新而多樣性的奈米裝置,將會帶來醫療革命,例如血流中的奈米機器巡航。在電影《聯合縮小軍》(Fantastic Voyage)中,一群科學家和他們的船被縮小到紅血球般的大小。他們的旅程會行經病人的血流和大腦,在人體內遭遇一系列的恐怖與危險。奈米科技的目標之一,就是創造分子獵人,讓它接近癌症細胞,並徹底摧毀它,而不傷及正常細胞。科幻作家長期以來都夢想到漂浮於血流中,不斷搜尋癌細胞的分子船,可以執行「搜索和摧毀」的任務。但批評者曾認為,這是科幻作家無根據的夢想,不可能實現。

這個夢想有一部分現在已經實現。一九九二年,紐約州立大學水牛城校區的傑羅姆‧沈塔格(Jerome Schentag)發明了前已提及的聰明藥丸,那是一個跟藥丸一樣大小,可以吞下肚,也可以電子追蹤的小儀器。它可以接受指示輸送藥物至適當地點。聰明藥丸裡裝有電視攝影機,進入胃部和腸道做體內攝影,磁鐵可以用來指揮它們。如此,這個儀器可以搜尋腫瘤和息肉。未來,它們有可能進行小手術,除去不正常的部分,並做切片檢查,而不須切開肌膚。

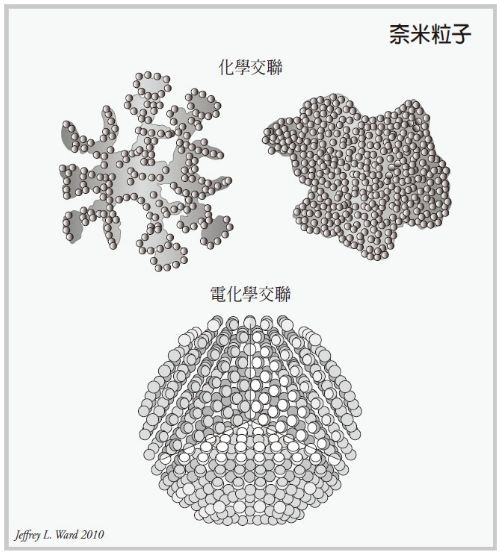

一種更小的儀器是奈米粒子(nanoparticle)。它是一種可以輸送攻擊癌細胞藥物至特定目標的分子,有可能造成癌症治療的革命。這些奈米粒子可以比擬為「分子聰明炸彈」,設計來裝載化學物質對特定目標進行攻擊,降低過程中伴隨的損傷。傻瓜炸彈什麼都炸(包括健康的細胞),聰明炸彈則有選擇性,只瞄準癌症細胞。

任何曾經體驗過化療副作用之可怕的人,都會了解這些奈米粒子減少痛苦的重大潛力。化療要讓全身浸在致命毒素中才能發揮作用,它只是殺癌症細胞比正常細胞稍微有效。化療的併發傷害極為廣泛。副作用(包括噁心作嘔、掉頭髮、軟弱無力等等)實在嚴重,以致有些病患寧可死於癌症,也不願接受這種凌遲。

奈米科技可以改變這一切。藥物(如化療藥物)可以放在藥丸形狀的分子中。然後讓這個奈米粒子跟著血流循環,直到它發現特定目標,才釋放藥物。

奈米粒子的關鍵就在它們的大小:在十至一百奈米之間,夠大而不致穿過血管壁。所以,奈米粒子會無害地從正常血液細胞彈開。但癌症細胞不同;它們的細胞壁散布著大而不規則的洞。奈米粒子可以自由進入癌細胞,把藥物送進去,卻不會傷及健康的組織。所以醫生不需要複雜的指示系統,去引導奈米粒子到達目標。它們能夠在某些類型的癌症腫瘤中累積。

這種方式的美妙之處在於,它不需複雜又危險的方法,並招來副作用。這些奈米粒子大小恰到好處:太大而無法攻擊正常細胞,卻又剛好可以穿透癌細胞。

另一個例子是,在麻州劍橋市的BIND生物科技公司的科學家所研發的奈米粒子。那種粒子是由聚乳酸(polylactic acid)和甘醇酸(glycolic)聚合而成,可以在內部的分子篩孔存放藥物,創造出了有效載荷。這個奈米粒子的導引系統是包住粒子的縮氨酸(peptide,簡稱肽),它可與標的細胞進行特殊的結合。

這個發明最吸引人的地方在於,奈米粒子自己形成,不需複雜的工廠和化學設備。不同的化學物質在嚴格控制條件下以適當的順序慢慢混合,自行結合成奈米粒子。

「由於自行結合不需多重複雜化學步驟,這些粒子很容易製造……我們可以造出以公斤計量的產品,這是前所未有的事。」BIND生物科學公司的歐米德‧法羅克札德(Omid Farokhzad)說。他也是哈佛大學醫學院醫師。這些奈米粒子已經證實在對抗老鼠的前列腺、乳房、肺等癌症腫瘤有價值。透過染料的使用,可以顯示這些奈米粒子聚積在有問題的器官上,以我們希望的方式釋放攜帶的藥物。人類病患臨床試驗將會在近幾年開始。

摧毀癌症細胞

這些奈米粒子不但能找到癌症細胞送達藥物去殺它們,事實上它本身也能就地殺死癌症細胞。背後的原理很簡單。奈米粒子可以吸收某一頻率範圍的光,若將雷射光聚焦於它們,它們溫度增高或震動,就會破壞癌細胞的細胞壁,因而消滅任何附近的癌細胞。重點就是把這些奈米顆粒送到離癌細胞夠近的地方。

已有幾個團隊研發出原型。在阿岡國家實驗室(Argonne National Laboratory)和芝加哥大學的科學家,已經創造出二氧化鈦的奈米粒子(二氧化鈦是一種在防曬劑中發現的普通化學物質)。這個團隊已經將這些奈米粒子,與一種會自動尋找某種被稱為膠質母細胞(glioblastoma mutiforme,GBM)的癌細胞之抗體結合。所以,這些奈米粒子搭上抗體的便車,就被帶到癌細胞處。然後,以白光照射五分鐘,逐漸加熱,終至殺死癌細胞。研究已經顯示,有百分之八十的癌細胞都可以用這種方法殺死。

這些科學家又設計了第二種殺死癌細胞的方法。他們創造出很小的、會劇烈震動的磁盤。一旦這些磁盤被帶到癌細胞那兒,一個很小的外來磁場可以通過它們,造成它們的震動,撕裂癌細胞的細胞壁。在試驗中,僅僅經過十分鐘的震動,就有百分之九十的癌細胞被殺死。

這個結果並非偶然。加州大學聖塔克魯茲分校的科學家,已經用黃金的奈米粒子設計出一個類似的系統。這些粒子只有二十至七十奈米寬,少數幾個原子厚,排列成球體。科學家使用的是某些特定的縮氨酸——它以易被吸引到癌細胞著稱。將縮氨酸與黃金奈米粒子結合,然後將結合物帶至老鼠的皮膚癌細胞。經過紅外線照射,這些金粒子會將腫瘤細胞加熱,然後殺死它們。研究員之一的張進(Jin Zhang)說,「基本上就像是把癌細胞放進熱水,將它們燙死。奈米粒子產生的溫度越高越好。」

所以,在未來,奈米科技將在癌細胞發展成腫瘤以前數年甚至數十年前,偵測出它們的地盤,而循環於血液中的奈米粒子將會用來摧毀它們。這個科學基礎已於今日奠立。

我們血液中的奈米汽車

奈米粒子之外再進一步,就是奈米汽車(nanocar)。當它在體內旅行時,可以真正被引導。奈米粒子被容許在血流中自由循環,而這些奈米汽車就如同遙控無人飛機,可以操縱並駕駛。

萊斯大學的詹姆斯‧涂爾(James Tour)和他的夥伴,已經做出這種奈米汽車。它的輪子,被四個巴克球(完全由碳分子組成的中空圓球)取代。這個研究的未來目標之一,是設計可以在血流中推動微型機器人的分子汽車,沿途摧毀癌細胞,或輸送救命藥物至身體中的確定位置。

但分子汽車的問題之一是:它沒有引擎。科學家已經創造出越來越多精密的分子機器,但分子動力來源的創造,一向是主要的障礙之一。大自然已經透過以三磷酸腺苷(adenosine triphosphate,ATP)分子作為它的能源,來解決這個問題。ATP的能量使生命成為可能。它隨時都在為我們的肌肉運動提供能量。ATP的能量是儲存於原子之間的原子連結中。但創造出合成的替代物已被證明有困難。

賓州大學的湯瑪斯‧馬洛克(Thomas Mallouk)和阿育斯曼‧沈(Ayusman Sen),發現這個問題可能有解。他們創造一輛可以真正每秒移動數十微米的奈米汽車,與多數細菌的速度相同。(他們用黃金和鈦造出細菌大小的奈米棒,把它放進水與過氧化氫的混合物中。奈米棒的兩端產生化學反應,導致質子從一端跑到另一端。由於質子推動水分子的電荷,就會推動奈米棒前進。只要水中還有過氧化氫,奈米棒就會繼續前進。)

使用磁力也有可能引導這些奈米棒。科學家將鎳片嵌進這些奈米棒,使它們能像磁針一般活動。只要在這些奈米棒旁邊移動普通磁鐵,你就能將它們導向你要的方向。

另外還可以用閃光燈來引導分子機器。光可以將分子分解成正、負離子。這兩類離子透過媒介物以不同速度散布,形成電磁場。因而分子機器被這些電磁場所吸引。所以人們可以用閃光燈定向,引導分子機器前進。

當我訪問加拿大蒙特婁理工學院斯凡‧馬特爾(Sylvain Martel)的實驗室時,我看到一次實際示範。他的觀念是用普通細菌的尾巴,來推動一個小晶片在血管中前進。到目前為止,科學加還沒有辦法製造出如同在細菌尾巴所見到的原子馬達。馬特爾問自己:如果奈米科技無法製造這些小尾巴,為什麼不利用活細菌的尾巴?

他首先製作一個比小逗點還小的晶片。然後培養一批細菌。他設法將大約八十隻細菌放在晶片後面,所以它們的作用就像推動器一樣,可以把晶片向前推。由於這些細菌帶有一點點磁性,馬特爾可以用外在的磁鐵,把它們引導到任何他想要的方向。

我有機會親自帶領這些由細菌推動的晶片。我往顯微鏡看進去,可以看見一個微小的電腦晶片正由數個細菌推動著。當我按下一個按鈕,一個磁鐵開始開始產磁性,而晶片向右移動。當我把按鈕放開,晶片停止了,然後隨機移動。就這樣,我的確能夠引導晶片。在做這件事時,我了解到,有一天,醫生將會按一個相似的按鈕,但這次是第一次在病人血管裡引導奈米機器人。

我們可以想像一個未來,外科手術完全被在血流中穿梭的分子機器取代。它們由磁力指引,朝著生病的器官運動,然後釋放藥物或進行手術。這會使剖開肌膚的外科手術成為絕響。或者,磁力可以引導這些奈米機器到心臟,除去血管中的阻塞物。

|

| 圖說:分子機器人將在我們的血流中巡邏,指認並摧毀癌症細胞和病源體。它們將會帶來醫療革命。 |

DNA晶片

在第三章曾經提及,未來我們的衣服、身體和浴室裡面會有微細的感應器,不斷地監控著我們的健康,並在癌症等疾病變為危險以前好幾年,就將它們偵測出來。要達成這個目標,關鍵就在DNA晶片——它可以達到「晶片即實驗室」,如同《星艦迷航記》中的「三度儀」——這些微小的感應器將在數分鐘內,為我們做完醫療分析。

今天,篩檢癌症是一個耗時、昂貴又費力的過程,往往需要好幾星期。這一點大大地限制了進行癌症分析的數量。現在科學家已經製造出儀器,可以透過檢查癌細胞產生的特定生物標誌,快速又經濟地偵測癌症。

運用與電腦晶片相同的蝕刻技術,可以蝕刻出一種晶片,內含只有顯微鏡才看得到的部位,可以偵測特定DNA的排序或癌症細胞。

使用電晶體蝕刻技術,DNA的片段被附著於晶體。當液體流過晶體,這個DNA片段可與特定基因排序連結。然後再用雷射光,我們可以迅速掃描整個位置,認出基因。依照這種方式,基因不需一個個閱讀,而可一次掃描千萬個。

一九九七年,昂飛公司(Affymetrix)發表第一個商業化的DNA晶片,可以迅速分析五萬種基因排序。到二○○○年,可以提供四十萬種基因檢查,每種花費只要數千美元。到了二○○二年,價格降至二百美元,提供的晶片甚至更強有力。依據摩爾定律,價格會繼續滑落至僅僅數美元。

多倫多大學醫學院教授夏那‧凱利(Shana Kelley)說,「今天,若要評估癌症生物標誌的臨床相關樣本,需要堆滿一整個房間的電腦,而且結果無法迅速取得。我們的團隊,可以在一個指尖大小的晶片上測量生物分子。」她也展望有一天,分析這個晶片的全部設備將會縮至手機的大小。這個晶片上的實驗室意味著,我們可以將一個在醫院或大學看到的化學實驗室,縮小至單一晶片,讓我們在浴室也能使用它。

麻州總醫院的醫師,已經創造出他們的客製化生物晶片,威力比任何市售產品高一百倍。正常情況下,循環腫瘤細胞(circulating tumor cell,CTCs)在我們血液中的細胞數量少於百萬分之一。一旦這些腫瘤細胞開始增殖,最終會要了我們的命。這個新的晶片很敏感,可以發現血液中十億分之一的循環腫瘤細胞。結果,這個晶片已證實可以透過分析少於一湯匙的血液,偵測出肺、前列腺、胰臟、乳房以及直腸等的癌細胞。

標準化的蝕刻技術做出的晶片,含有七萬八千個微細短棒(每一個長一百微米)。在顯微鏡下,它們像是一個圓棒森林。每一根短棒塗著一個上皮細胞黏附分子(epithelial cell adhesion molecule,EpCAM)的抗體,EpCAM可於許多癌症細胞發現,而正常細胞則沒有。它在癌細胞發展成腫瘤時,扮演活躍的彼此溝通的角色。如果血液通過這個晶片,CTC細胞會黏在短棒上。在臨床試驗中,一百一十六個病人裡,有一百一十五個被成功地測出癌症。

這些晶片上的實驗室的擴散,將會迅速降低診斷疾病的費用。現在,一次切片檢查或化學分析可能需要好幾百美元,並且需要好幾星期。未來,可能只要花幾分錢和幾分鐘。這可以徹底改變癌症診斷的速度,並且人人付得起。每一次刷牙時,我們都可以徹底檢查多樣疾病,包含癌症。

華盛頓大學的萊洛伊‧胡德(Leroy Hood)與研究夥伴創造了一種晶片(約四公分寬),可以從一滴血裡面測出特定的蛋白質。蛋白質是建構生命的積木,我們的肌肉、皮膚、毛髮、賀爾蒙和酵素都是由蛋白質造成。偵測來自疾病(如癌症)的蛋白質,可以導致身體的早期警報系統。目前,每個晶片只要花美金十分,可以在十分鐘內找到特定的蛋白質,所以它的有效性比以前的系統好了好幾百萬倍。胡德預見到有一天,晶片將可迅速分析數萬種蛋白質,在許許多多疾病變得嚴重之前好幾年,就對我們提出警告。

碳奈米管

碳奈米管(carbon nanotubes)讓我們提早一窺奈米科技的威力。原則上,碳奈米管比鋼還堅固,也能導電,所以用碳做基本材料建構電腦有其可能。它們雖然極度堅固,卻有一個問題:它們必須是純碳形式,而最長的純碳纖維只有數公分長。但總有一天,電腦可能由碳奈米管和其他分子結構製成。

碳奈米管是由個別的碳原子連接形成管狀。想像一個做雞欄的六角形網眼細鐵絲網,每一個接合部位都是一顆碳原子。然後把這個鐵絲網捲起來成為管狀,你就會有幾何圖形的碳奈米管,但科學家從未想到碳原子可以用這種新穎的方式結合。

碳奈米管近乎奇蹟的特性,力量來自它們的原子結構。通常,當你分析一片如岩石或木頭的固體時,你事實上是在分析許多互相交疊結構的巨大合成物。在這合成物中很容易產生裂縫,因而導致破裂。所以,一種物質的強度,取決於其分子結構的不完美性。例如,石墨由純碳組成,但它極度鬆軟,因為它由好幾層構成,而各層間很容易滑動。每一層含有許多碳原子,其中每一個原子都與其他三個碳原子連結。

鑽石也是由純碳組成,但它們是自然形成的礦物中最堅硬的。鑽石內的碳原子以緊密的、互相鎖著的結晶結構排列,給它們異常的強度。類似地,碳奈米管的神奇特性,也來自它們規則的原子結構。

現在,碳奈米管已經被找到許多工業上的應用。由於它們的導電性,它們可以製造電纜以輸送大量電力。且由於它們的強度很高,使它們可以用來製造比製造防彈衣的克維拉(Kevlar)更堅固的物質。

但是,碳最重要的應用可能是在電腦事業。它是少數可以成功地取代矽,作為電腦科技基礎的角色的候選物質之一。未來的世界經濟,最後可能要決定於:誰將取代矽?

後矽時代

如同先前提及,作為資訊革命的基礎之一的摩爾定律,不可能永遠存在。世界經濟的未來和國家的走向,最終關鍵點在於哪個國家發展出矽的替代物。

摩爾定律何時會崩潰?這個問題會震動整個世界經濟。二○○七年,戈登‧摩爾本人被問到,他是否認為這個以他為名的頌揚性定律可以長存。他說,當然不會,並且預測它會在十至十五年內結束。

這個粗略的評估,與先前英特爾的技術策略總監保羅‧賈吉尼(Paolo Gargini)所作預估一致。因為英特爾公司設定整個半導體工業的步調,他的話是經過細心分析的。在二○○四年西部半導體會議中,他說:「我以為至少在未來十五年至二十年,我們可以繼續維持摩爾定律。」

現在以矽為基礎的電腦革命,是在一個最重要的事實驅動之下:紫外線在矽晶圓上蝕刻越來越小的電晶體的能力。今天一個奔騰晶片,在一個拇指甲大小的晶圓上,可以有數億個電晶體。因為紫外線的波長可以小至十奈米,所以要用蝕刻技術刻出只有三十個原子寬的零件是有可能的。但這個過程無法永遠繼續。它遲早會崩潰,理由如下。

第一,強大的晶片產生的熱量,最後會熔毀自己。一個天真的解決方法是把晶圓堆疊起來,成為立體晶片。這將會增加晶片的運算力,但要以製造出更多熱量為代價。來自這些立體晶片的熱量熱到可以在上面煎蛋。問題很簡單:沒有足夠的表面可以冷卻。一般而言,當你讓冷水或空氣通過晶片時,如果晶片的接觸面較多,冷卻效果就比較好。但如果你用的是立體晶片,接觸面是不夠的。例如,如果將晶片大小加倍,它產生的熱增加系數是八(因為這個立方體含有八倍的電子零件),但表面區域的增加系數卻只有四。這意味著立體晶片產生的熱量快於冷卻它的能力。立方越大,越難冷卻。所以,立體晶片只能為這個問題提供部分的、暫時的解決。

有些人建議,我們乾脆用X光,而不用紫外線去蝕刻電路。原則上,這是行得通的,因為X光的波長可以小於紫外線一百倍。但結果得失參半。當你改用X光時,你也增加了光線的能量系數約達一百。這意味著用X光蝕刻,可能毀了晶圓。X光平板印刷術就像藝術家用火焰器去創造精細的雕刻。所以這種蝕刻方法必須小心控制,它也只能是暫時性方法。

第二,有一個由量子理論而來的基本問題:不確定性原理,也就是說,你無法確定任何原子或粒子的位置和動量。今日的奔騰晶片一層可能有三十個原子厚。到了二○二○年,可能一層厚度只有五個原子,所以電子的位置並不確定,因而開始漏出,導致短路。因此,電晶體可以做到多小,有其量子限制。

如同我前面所說,我曾在西雅圖微軟總部的一個重要會議中做主題演講,與會者有三千個高階工程師。我在那裡點出了摩爾定律減緩的問題。這些高階工程師對我透露,他們已經在正視這個問題,而平行處理就是他們增加處理速度的主要答案。最簡單的方式就是把一系列的晶片平行並聯,將電腦要解決的問題分割成數個片段,最後再接起來。

平行處理就是我們的大腦進行工作的關鍵。如果你在它思考的時候用磁振造影掃描,你會發現大腦的不同地區同時亮起來,那表示大腦把工作分成小片段,同時處理每個片段。這解釋了為什麼神經元(以令人難以忍受的每小時二百英里的緩慢速度傳送電子訊息)可以超越超級電腦(在其中,訊息以接近光速傳遞)。我們的大腦缺少速度,卻以同時進行數十億次的小量計算,然後加起來,結果遠超過彌補不足。

平行處理的困難在於,每一個問題都必須分割成數個片段。每一個片段交由不同的晶片處理,而問題就在最後的組合。這種分離處理的互相聯繫工作非常複雜,且因問題而有差異,使得通用程序很難找到。人腦不需費力就能處理,但那是因為大自然有好幾百萬年可以解決這個問題。軟體工程師只有大約數十年。

原子電晶體

矽晶片的一個可能的替代者,是由個別原子作成的電晶體。如果矽晶因為晶片中的線路和疊層縮小至以原子為計算單位而失敗,那麼,為何不乾脆重來,以原子來運算?

實現這種觀念的方法之一,是使用分子晶體。電晶體是一種控制電流的開關。矽晶體有可能由輪烷(rotaxane)和苯硫酚(benzenethiol)之類的化學物質所形成的單一分子來取代。當你看到苯硫酚的分子時,它看起來就像是一個長管,中間有一個由原子組成的「旋鈕」或控制閥。正常情形下,電流可以自由地流經管子,使它成為傳導體。但也有可能轉動旋鈕,讓它關閉電流。就這樣,整個分子就像是一個可以控制電流的開關。在某個旋鈕容許電流通過的位置,代表1。如果旋鈕被轉動,電流被阻止,那就代表0。如此,數位訊息可以透過分子傳達。

分子電晶體已經存在。有數個公司宣布,他們已經創造出由個別分子做出來的電晶體。但他們要先設法正確地連接它們並且量產,才能談得上商業應用。

其中一個有成功希望的分子電晶體候選者,是來自一種被稱為石墨烯的物質。二○○四年,它首度由曼徹斯特大學的安德烈‧蓋姆(Andre Gaim)和康士坦丁‧諾沃席洛夫(Kostya Novoselov)自石墨分離出來,他們因此獲得諾貝爾獎。它就像是單層的石墨。碳奈米管是由多片碳原子捲成長而窄的管子,石墨烯則不同,它是單獨一片的碳,厚度不超過一個原子。它跟碳奈米管一樣,代表一種新的物質狀態,所以很多科學家正在用心梳理它的奇異特性,包括導電性。諾沃席洛夫指出:「從物理學觀點來看,石墨烯是一種珍貴的金礦,值得花一輩子去研究。」(石墨烯也是經科學測驗過的最堅固物質。如果你把一隻大象放在一枝鉛筆上,把鉛筆平衡地放在一片石墨烯上,石墨烯不會被撕破。)

諾沃席洛夫的團隊,已經應用電腦工業所使用的標準技術,蝕刻出一些有史一來最小的電晶體。窄幅電子光束可以在石墨烯上面蝕刻出小溝,造成世最小的電晶體:一個原子厚,十個原子寬。(現在,最小的分子電晶體約有三十奈米大小。諾沃席洛夫的最小電晶體,比它還小三十倍。)

這些石墨烯電晶體已經夠小,事實上可能代表分子電晶體的極限。任何更小的,就會被不確定性原理接管,電子也會漏出晶片,摧毀它的特性。諾沃席洛夫說:「那大約就是我們能取得的最小晶片。」

雖說另外還有一些分子電晶體的候選對象,但是真正的問題卻很平常:如何將它們連線組成可以商業應用的產品。光是創造出單一的分子電晶體是不夠的。分子電晶體以難於操縱著稱,因為它們可能比人類頭髮薄數千倍。思考它們的量產方法會使人做惡夢。現在,還沒有這種技術。

例如,石墨烯這種材料實在太新,科學家不知道如何大量製造。現在科學家只能做出大約○‧一公釐的純石墨烯,還談不上商業應用。如果能找到自我組合成為分子電晶體的程序,就比較有希望。在自然界,人類有時會發現大量分子,好像變魔術般,聚集成為確定的類型。但目前,無人能有效地重現此一魔術。

量子電腦

最具雄心的構想是使用量子電腦——它事實上是在個別的原子上運算。有人斷言,量子電腦就是終極電腦,因為原子是我們所能用來計算的最小單位。

原子如同陀螺。在正常情況下,你可以把資訊儲存在陀螺上——如果陀螺向上旋轉就標示0,如果陀螺向下旋轉就標示1。如果你將陀螺翻轉,那麼你就已經把0轉為1,完成一次計算。

但是在量子的奇異世界中,一個原子可以在同一時間內既向上又向下旋轉。(在量子世界,同時在數個地方並不足為奇。)因而,一個原子可以包含比0與1更多的資訊。它可以描述0與1的多種不同組合。所以量子電腦使用「量子位元」(qubits)而非位元(bits)。例如,它可以百分之二十五向上轉而百分之七十五向下轉。如此一來,一個轉動的原子可以儲存比單一位元多很多的資訊。

由於量子電腦的運算力實在大得驚人,所以美國中央情報局已經在探究它們破解密碼的潛力。當中情局試突破解他國的密碼時,他們要找的是關鍵線索。例如,線索可能建立在分解一個很大的數字。例如,要把二十一分解成三與七很容易。假設你有一個百位數的整數,要求數位電腦將它分解成兩個整數。數位電腦可能要花費一世紀才能分解出來。但是,由於量子電腦運算力實在很強大,所以原則上它有能力輕易解開任何這類密碼。面對這類超大工作量,量子電腦可以快速表現出它遠比標準電腦優越。

量子電腦並非科幻小說,而是現在已經存在。事實上,我曾有機會訪問麻省理工學院賽斯‧羅伊德(Seth Lloyd)的實驗室,這裡是此一領域的開拓者之一,親眼目睹了量子電腦。他的實驗室擺滿電腦、真空唧筒及感應器。但他實驗的心臟,是一個類似標準型的磁振造影機器——除了體積小很多。他的裝置跟磁振造影機一樣,有兩個大線圈,可以在兩個圈圈之間,創造出統一的磁場。他把樣本物體放在磁場中。樣本中的原子如同陀螺般被校直。如果原子向上指,它就相當於0。如果原子向下指,它就相當於1。然後,他將一個電磁波脈動送進樣本,改變了原已調準一致的原子。某些原子翻轉過來,使1變成0。如此機器已經執行一次計算。

那麼,為什麼我們的桌上當還沒有量子電腦,可以解開宇宙的奧祕?羅伊德對我承認,阻撓量子電腦研究的真正問題,在於來自外在世界的干擾,摧毀了這些原子的微妙性質。

當原子間互相協調並一致地振動時,外界最微細的干擾就能摧毀這種微妙的平衡,使原子脫散,不再和諧共振。即使是宇宙射線,或實驗室外面卡車的呼嘯聲,也能破壞這些原子脆弱的調和運轉,因而也破壞了運算。

不和諧問題就是創造量子電腦的唯一最困難的障礙。任何人若能解決這個不和諧問題,不僅會贏得諾貝爾獎,而且也會成為世界上最富有的人。

你可以想像到,在原子間的單一和諧中創造出量子電腦有多艱鉅。因為這些原子會很快地變為不協調,並改變相位。目前,世界上在量子電腦上完成的最複雜運算是3×5=15。雖然這好像沒什麼了不起,但請記得,這是以個別原子所做的運算。

另外,還有一個來自量子理論的怪異併發症。在量子電腦所做的所有運算都不確定,因而你必須重複驗算很多次。所以,最少會有幾次的結果是2+2=4。如果你重複計算2+2好幾次,平均起來會獲得4的答案。所以,在量子電腦中,連計算也變得模糊。

沒有人知道,何時可以解決這個調和的問題。網際網路原創人之一的文特‧瑟夫(Vint Cerf)預言,「在二○五○年,我們肯定可以找到方法,達成室溫量子運算。」

我們也應當指出,由於賭注實在很高,所以已經有一些科學家從事探索,設計出不同類型的電腦。其中包括:

☆光學電腦:這些電腦用光束而非原子運算。因為光速可以交叉通過,光學電腦具有立體而不用電線的優點。還有,雷射可用與普通電晶體相同的平板印刷術編造出來,所以,理論上可以把數百萬雷射包裝在單一晶片中。

☆量子點電腦:晶片中所用半導體,可以蝕刻在只容得下一百個原子的一個小點上。在那一點上,原子可以開始一起振動。二○○九年,世界上最小的量子電腦是由單一電子造成。這些量子點已經用透光二極管(diode)和電腦螢幕證明它們的價值。未來,如果適當安排這些量子點,它們甚至可能造出量子電腦。

☆DNA電腦:一九九四年,南加州大學發明第一台由DNA分子組成的電腦。由於DNA的螺旋線在氨基酸上以A、T、C、G等字母儲存資訊,而非用0與1,所以DNA可以被視同普通的電腦資料帶,不同的是,它可以儲存更多的資訊。就如同很大的數位數字可以被電腦操作和重組,我們也可透過內含DNA(它可以用不同方式切開和接合)液體的不同試管的混合,執行類比操作。雖然過程緩慢,由於有無數的DNA分子同時運作,因此DNA電腦可以比數位電腦更方便地解決某些運算。不過,數位電腦相當方便,連手機內都可以放置,而DNA電腦則涉及含有DNA液體試管的混合,比較不方便。

世紀中期(二○三○─二○七○)

變形

在《魔鬼終結者二:末日審判》(Terminater 2:Judgement Day)中,阿諾‧史瓦辛格被來自未來的先進機器人T-1000(由液體金屬製成)所攻擊。這個機器人看來像是一團抖動的水銀,它可以改變形狀,滑溜地通過任何障礙。它可以從任何隙縫滲透過去,透過手腳的變形,形塑成致命武器。然後,它又可以突然重組成原來的樣子,繼續橫衝直撞的謀殺。這個T-1000看來像是所向無敵的完美殺人機器。

當然,所有這些都只是科幻小說。今日的科技還不能讓你隨心所欲地改變固體。但是到了世紀中期,某種形式的變形科技可能普遍存在。事實上,推動此一科技的重要公司正是英特爾。

有趣的是,到了二○五○年,多數奈米科技的成果將會無所不在,卻又潛藏難見。幾乎所有的產品都會透過分子製造技術加以增強,使他們特別堅固,有較佳的傳導性和彈性。奈米科技也會給我們遍布周圍、隱藏不見、讓我們無從察覺,卻隨時都在保護和幫助我們的感應器。我們將在街上行進,一切事物如常,因而並不會知道奈米科技是怎麼改變我們周邊的環境。

但是,有一個奈米科技的後果卻很明顯。

《魔鬼終結者》T-1000殺手機器人,可能是一個被稱為「可程式化材料」(programmable matter)的領域中最具戲劇性的例子。此一領域有朝一日將允許我們,只要按一次按鈕,就能改變某一對象的形狀、色彩和物質形式。在一個初級的層次,連霓虹燈也是一種可程式化材料的形式,因為你可以輕按開關,就將電力通過管狀的氣體。電力激起了氣體的活力,氣體又衰退回復原來狀態,在過程中釋放出光線。一個比較精緻的版本是電腦螢幕中所見的LED顯示器。LED含有液體結晶,當小量電力通過時,變為不透光。如此,透過管制液晶中的電流,我們可以只按鈕一次,就能創造出色彩和形狀。

英特爾的科學家野心更大。他們想要像科幻小說一般,應用可程式化材料真正改變一個固態物體。構想很簡單:創造一個像細小沙粒般的電腦晶片。這些聰明的小沙粒允許你改變表面的靜電電荷,使得它們可以互相吸引或排斥。使用一組電荷,這些顆粒可以並排形成某種排列。但你能重新安排這些顆粒,使它們的電荷改變。突然間,這些顆粒自行重新排列,形成截然不同的安排。這些顆粒被稱為「電子黏土原子」(claytronic atoms,catoms)因為它們很像原子,只要改變電荷,就能形成很多不同的樣式。(可程式化材料與我們在第二章提及的分子機器人有很多共通點。分子機器人包含許多可以自行組合、約兩吋大小的智慧方塊,而可程式化材料則將這些方塊縮小到次公釐的大小。)

英特爾的研究員賈森‧坎貝爾(Jason Campbell)是此一科技的倡議者之一。他說:「設想一個機動裝置。我的手機太大,塞入口袋有困難,按鍵對我的手又太小。當我想看電影或寫電子郵件時更是不方便。但是如果我有二百至三百公釐的電子黏土,我會用它來扮演此刻我所需要的裝置之外型。」所以,在某一時刻,我有手機在手;在下一時刻,它變形為其他樣式。就這樣,我不需要攜帶太多的電子器具。

英特爾的實驗室,已經創造出一種大約一吋大小的電子黏土排列。這個電子黏土像是一個方塊,每一面都有數十個細小電極均勻分布。此一電子黏土的獨特性在於,你可以改變它的每一個電極的電荷,使得電子黏土能以不同的方向,向對方彎曲。用某一組電荷,這些方塊可以互相連結,創造出大的方塊。改變每一個方塊上電極的電荷,則電子黏土解體後迅速重組成完全不同的形狀,例如一艘船。

關鍵點在於將每一個電子黏土縮小為一粒沙或更小。如果有一天,矽蝕刻科技允許我們製造出細胞一般小的電子黏土,那麼我們就能夠真正做到,只要按一次按鈕,就能將外型改變。英特爾的高級研究員賈斯汀‧拉特納(Justin Rattner)說:「未來四十年內,這將成為日常使用科技。」汽車設計師、飛機工程師、藝術家、建築師、以及任何必須設計立體模型的人,會立即將它們派上用場,然後不斷修正它們。例如,我們有一個四門轎車模型,我們可以拿起模型,拉一拉,它就變成了斜背式汽車。將模型稍一壓緊,又變成了跑車。這遠比模型黏土優越,因為一般黏土沒有記憶或智能。可程式化材料有智能,可以記憶以前的形狀,跟隨新的構想調整,也隨著設計師的願望做反應。一旦模型完成,設計的樣式能立即以電子郵件傳送至千萬個其他設計師,他們也可以製造出完全相同的複製品。

這將對消費產品產生深遠的影響。例如,玩具可以植入新的軟體指令,以程式改變外型。所以到了聖誕節,我們只需下載新玩具的軟體,將舊玩具重新程式化,於是全新的玩具就會出現。兒童不再打開聖誕樹下的禮物,而是下載聖誕老人以電子郵件送來他們喜歡的玩具軟體,來過聖誕節。而市場上最熱門的物品,就是可以作成各種玩具的電子黏土。這意味著,有很大部分的消費者產品,最終會簡化成透過電子郵件傳送的軟體程式。你不再雇用卡車來運送傢具和電器,而只要從網路下載軟體來讓舊產品再生。有了可程式化材料,重新裝修房屋和公寓將不再繁雜。在你的廚房中,若要更換瓷磚、桌面、電器和櫥櫃,都只要按一下按鈕。

此外,這也能減少垃圾。如果東西能夠重新程式化,你就不需丟棄許多不想要的東西。如果某一電器或傢具的一部分壞了,你只要將它重新程式化,它就變成新的了。

雖說看來好處多多,但是英特爾的團隊也要面對許多難題。其一是如何協調這數百萬個電子黏土的運動。當我們試圖上傳所有的資訊進入可程式化材料時,將會有頻寬的問題。但我們也有捷徑可走。

例如,在科幻電影中,常會看到「變形」(morphing),也就是一個人突然就變成怪獸。這在從前,要在影片中表現出這種效果,是個很複雜、冗長乏味的過程,但現在可以很快就用電腦達成。首先,你找出人類和怪獸臉上不同關鍵點(如鼻子和眼睛)的一些向量,每個向量每移動一次,臉部就逐漸改變。然後電腦以程式去將這些向量由一張臉移向另一張,因而慢慢地將一張臉變成另一張。用同樣的方式,在改變立體物件外型時,有可能使用捷徑。

另一個問題是:電子黏土之間的靜電力,相較於將固體維持在一起的原子間作用力,顯得微弱。而我們已經知道,顯示金屬的堅硬性質和塑膠彈性的量子力可能非常強大。未來,若要同時複製這些量子力和靜電力,以確使這些產品維持穩定,將是一大課題。

當我帶領「科學頻道」攝製團隊,訪問卡內基梅隆大學的塞思‧戈爾茨坦(Seth Goldstein)時,我曾有機會目睹可程式化材料令人印象深刻而又快速的進展。在他的實驗室內,你可以在一個桌子上看到大大小小的立方體(每個都含有晶片),一疊一疊地分散堆放著。我看到兩個這種立方體以電子力緊緊地結合在一起,而他要我試試能否將它們掰開。意外的是,我竟辦不到。我發現連結兩個立方體的電子力非常強大。然後他指出,如果將這些立方體微型化,它們的對應電子力將更加強大。他帶我到另外一個實驗室,讓我看到這些電子黏土可以變得多麼小。他應用一種相同於在矽晶圓上蝕刻出數百萬電晶體的科技,可以刻出顯微鏡下才能看得清楚、僅有數公釐寬的電子黏土。他的最終目標是希望,透過控制它們的電子力,只按一次按鈕就能讓它們組合成任何形狀——簡直就像魔術師變出任何他想要的東西一般。

然後我問他,你要怎樣對無數的電子黏土發出詳細指令,才能將諸如電冰箱等物體,突然變成一個烤箱?我說,那看來像是一個寫程式的夢魘。但他回答說,並無必要對每一個電子黏土發出指令。每一個電子黏土只要知道它要附著的鄰居就行。如果每一個電子黏土被指示和一小組的鄰近電子黏土相連,那麼電子黏土就會奇蹟似地自行重組,成為複雜的結構(很像嬰兒的神經元,在大腦發展時,只需知道如何與鄰近的神經元互相附著)。

假定程式編寫和穩定的問題能夠解決,那麼到了世紀末期,整棟建築甚至城市,可能在一個按鍵之下就能矗立起來。我們要做的只是安排出建築的位置,挖出它的地基,然後允許無數電子黏土,在沙漠或叢林中創造出整座城市。

不過,這些英特爾工程師想像有一天,電子黏土甚至可能會變出人形。塞思說:「為什麼不行?進一步大膽揣測是很有趣的事。」(果真如此,那麼就會真的有T-1000機器人了。)

遙遠未來(二○七○─二一○○)

聖杯:複製機

在奈米科技鼓吹者想像中,到了二一○○年,還會有更強有力的機器出現:可以創造任何物體的分子組合器或「複製機」。它將包含一個約有洗衣機大小的機器。你會把基本的未加工材料放進機器,然後按一個按鍵。無數個奈米機器人會聚集在這些未加工材料上,每一個都會按照程式指示,將這些材料的分子逐一拆解,然後將它們重組成全新的產品。這個機器將能製造任何物體。這個複製機將是工程與科學的冠冕性成就——自從我們在史前時代撿起第一個工具以來,我們奮鬥過程的最高峰頂。

這個複製機的問題之一,在於為了複製物體而需要重組原子的龐大數量。例如,人體就有五十兆個細胞,和超過1026的原子。這是一個巨大的數字,僅僅儲存所有的原子的位置,就需要極龐大的記憶空間。

但有一個可以克服問題的辦法,就是創造出奈米機器人(nanobot)——一個仍然只是假設性的分子機器人。這些奈米機器人有幾個關鍵性的特性。第一,它們可以自行複製。如果它們可以複製一個,那麼理論上就可以複製無數個自己。所以,關鍵戲法就在創造第一個奈米機器人。第二,它們有能力指認分子,並在精確位置切開它們。第三,依循一個主要程式碼,它們有能力將這些原子重組成不同的物體。所以,重新安排1026的原子的大量工作,已被簡化為製造同樣數量的奈米機器人,每一個都被設計來操個別的原子。如此一來,身體的巨大數量原子不再是令人卻步的障礙。真正的問題只在於創造出第一個這種神祕奈米機器人,讓它們自行複製。

不過,科學界對於奈米編織器(nanofabricator)的完美夢想,是否存在物理的可能性,看法分歧。有少數人,例如奈米科技先鋒,也是《創造的引擎》(The Engines of Creation)的作者埃里克‧德萊思勒(Eric Drexler),就發想出一個未來,所有的物體都在分子層次製造,創造出我們現在只能想像的豐饒物品,透過創造出「可以創造出任何你想要的東西」的機器,社會的每一方面都會發生大翻轉。不過,其他的科學家則對此抱持存疑。

例如,去世不久的諾貝爾獎得主理查德‧斯莫利就在二○○一年於《科學美國人》(Scientific American)提出「黏手指」(sticky fingers)和「胖手指」(fat fingers)的問題。關鍵的問題是:足夠靈巧、可以依照意願重組分子的分子奈米機器人,可能被製造出來嗎?他說,答案是:不能。

當斯莫利與德萊思勒在一系列信件中針鋒相對時,辯論蔓延開來。那些信於二○○三至二○○四的《化學與工程新聞》(Chemical and Engineering News)重新刊出。辯論的迴響持續至今。斯莫利的立場是,分子機器的「手指」無法勝任這個精密的任務有兩個理由。

第一,「手指」將要面對細微的吸引力,使它們與不同分子黏在一起。有一部分力量來自原子會因存在於電子之間的極小的電子力(例如范德華作用)黏在一起。想像你在修理手錶時,小鉗子覆蓋著蜂蜜。要組合任何像手錶零件那麼細緻的任何東西將是不可能的事。現在再想像你要組合的是比手錶更加複雜的東西(例如分子),而它會持續地黏在你的手指上。

第二,這些「手指」可能因為太「胖」而無法操作原子。想像你戴著厚厚的棉手套去修理手錶。由於這些「手指」與被操作的物體,同樣都是由一些單一原子做成,手指可能因為太粗而無法執行所需的精緻運作。

斯莫利下結論說:「就如同你無法僅僅將一個男生和一個女生送作堆,就要他們產生愛情,你也無法以簡單的機械性移動,就要兩個分子之間產生精確的化學變化……化學,如同愛情,遠比機械性的移動更加微妙。」

這個辯論進入了真正的核心:是人類社會終將迎接複製機產生社會大變革的一天?還是只會發展出被視為是好奇心作祟然後被拋進垃圾桶的科技。如同我們討論過的,我們的世界的物理法則,要轉換成奈米世界的物理並不容易。我們平常可以忽略的物理作用,諸如范德華作用、表面張力、不確定性原理、保利不相容原理等等,卻支配著奈米世界。

要體會這個問題,可以想像原子有彈珠大小,而你有一個裝滿這些彈珠的游泳池。如果你掉進這個游泳池,結果將會與掉進真正裝水的游泳池完全不同。這些「彈珠」將會不斷地振動,並且由於布朗運動(Brownian motion),從不同的方向碰撞你。想要在這個游泳池裡游泳將是不可能的事,因為那將會像游在糖漿中一樣。每次你試圖抓住一個彈珠時,由於作用力的複雜混合,它們不是從你手上溜走就是黏在手上。

最後,雙方的科學家同意,可有不同意見存在。雖然斯莫利無法對分子複製機揮出擊倒性的一拳,但在塵埃落定之後,有幾件事變得明朗。第一,雙方同意,原來的有附帶鉗子、可以切割和連結分子的奈米機器人的素樸概念必須修正。在原子的層次上,支配的力量由量子力取代。

第二,雖然今天這個複製機(或萬能編織機)仍然只是科幻小說題材,但它已有一個版本存在。例如,大自然可以納入漢堡和蔬菜,而在九個月內轉化成嬰兒。這個過程是由DNA分子(其中有嬰兒藍圖的編碼)執行,它指揮核糖酸小體(ribosomes,它能將分子剪接成正確次序)使用出現在食物中的蛋白質和氨基酸的活動。

第三,分子組合器可能會成功,但是要以較為複雜的版本出現。例如,就像斯莫利所指出的,把兩個原子聚集在一起,並不表示會有反應。大自然往往引用第三者(一種溶於水的酵素)來促成反應,以繞過這個問題。斯莫利指出,許多電腦和電子工業的化學物質無法溶於水。但德萊思勒反駁說,並非所有的化學反應都涉及水或酵素。

例如,有一種所謂「自我組合」或「由下向上」方式的可能性。自古以來,人類已經應用「由上向下」方式於建築。用槌子和鋸子等工具,人們開始砍伐樹木,然後按照一個既定計畫,將木片鋸合成房屋等較大建築。人們必須從上面就開始小心指引建造過程的每一步驟。

在「由下向上」的方式中,東西自行組合。例如,在大自然中,美麗的雪花在暴風雪中自行結晶。無數的原子重組,形成了新穎的形式。不需要任何人去設計每一片雪花。這種現象在生物系統中也常發生。細菌的核糖酸小體(一種含有至少五十五種不同的蛋白質分子和數種RNA分子複合的分子系統),可以在一個試管中同時自行組合。

自行組合也被應用於半導體工業。電晶體中的成分,有時自行組合。依據精確次序應用不同的複雜技術和過程,如,冷卻、結晶、聚合作用、蒸汽沉澱、凝結等等,我們可以製成各式各樣具有商業價值的電腦零件。如同前已提及,某些類型的應用於對抗癌症的奈米粒子,可以用這個方法製造出來。

不過,多數物體不能自行創造。一般而言,只有很小部分的奈米材料曾經顯示自行組合的性質。你無法命令奈米機器像從菜單點菜般,進行自行組合。所以,以這種方式創造奈米機器的進展,將會是穩定而又緩慢。

總之,分子組合器顯然並未抵觸任何物理法則,但將會超乎尋常地難以製造。現在並無奈米機器人存在,最近的將來也不會有,但是一旦(也是如果)第一個奈米機器人成功地造出來,它將如我們預期地改變社會。

建造複製機

複製機的外觀將會像什麼樣子?無人確實知道,因為還要再過數十年、甚至一世紀才能製造出來。但當我的頭被檢驗時,我已經稍稍領會到複製機會長成什麼樣子。為了製作「科學頻道」的一個特別節目,他們以雷射光對我的臉部做水平掃描,然後以塑膠製造出一個真實且立體的臉。當光線在我的皮膚上反彈時,反射光被感應器記錄下來,然後將影像儲存於電腦中。然後光線又再度通過我的臉,但略微降低。最後它完成對我的臉的掃描,將我的臉分割成許多水平切片。往電腦螢幕看去,可以看到一個由這些水平切片構成我的臉的表面立體圖像(精密度可能達到十分之一公釐)。

然後這些資訊又被存入一個大的儀器(約一個冰箱大小)——它能創造出幾乎任何物體的形象。這個儀器有一個可以水平移動的小小管嘴,可以來回移動通過許多次。每移動一次,它就噴出小量軟化的塑膠,複製出我的臉的原始雷射影像。大約經過十分鐘和無數次的移動通過,模型在機器中浮現,其中有一個我的臉的怪異相貌。

此一科技的商業應用無可限量,因為你可以在短短數分鐘內,創造出任何立體物件的真實副本,例如複雜的機器零件。不過,我們還可進一步想像一個儀器(數十至一百年內),可以創造出真實物體的複製品,精確度降至細胞和原子層次。

在下一層次,有可能應用這種立體掃描器來創造人體的活器官。在維克森林大學,科學家領先嘗試一種以噴墨印表機,創造出活的心臟組織的新方法。首先,他們必須小心地寫出軟體程式,可以在每次管嘴經過時,依次噴出活的心臟細胞。在執行時,他們使用一個普通的印表機,但它的墨水匣中裝的是一種含有活心臟細胞的混合液。如此,他們可以控制每一個細胞的立體分布。經過多次移動通過,他可以真正創造出心臟組織的分層。

還有一種工具,可能有一天會記錄我們身體每一個原子的位置:磁振造影機。如同我們之前已觀察到,磁振造影掃描的精密度大約十分之一公釐。這意味著一個敏感的磁振造影機的每一像素可能含有數千細胞。但如果你檢查磁振造影機背後的物理學,你會發現影像的正確性與機器內部磁場的一致性相關。因而,只要提高磁場的一致性,我們可能將精密度降至低於十分之一公釐。

現在已有科學家想要造出,解析度降至細胞大小(甚至更小)的磁振造影機類型的機器,小至個別分子和原子都可掃描。

總之,複製機並不違反物理法則,但很難用自行組合的方式辦到。到世紀晚期,當自行組合的科技終於成熟以後,我們就可以考慮複製機的商業應用。

灰色黏質?

包括昇陽電腦(Sun Microsystems)創辦人之一比爾‧喬伊(Bill Joy)在內的一些人,已經表達過對奈米科技的保留看法,他們的文章中說,此一科技遲早都會失控,吃光地球上所有礦產,吐出無用的「灰色黏質」(Gray Goo)。連英國的查爾斯王子(Prince Charles)也曾發言反對奈米科技和灰色黏質的前景。

危險就在這些奈米機器人的關鍵特性:它們能夠複製自己。如同病毒,一旦他們被釋放到環境中,就無法收回。最終,它們可能失控地繁殖,接管整個環境,並毀滅地球。

我的信念是:在這種科技足夠成熟,可以創造出複製機以前,我們還有數十年,甚至數百年的時間,所以有關灰色黏質的關切言之過早。未來數十年間,我們將有足夠的時間設計出保護機制,以對付失控的奈米機器人。例如,我們可以設計一個自動防止危害的系統,只要按下一個恐慌按鈕,所有的奈米機器人立刻失效。或者,可以設計出專門搜尋並摧毀失控奈米機器人的「機器人殺手」。

另一種處理的方法是去研究大自然,它對這個問題有好幾億年的經驗。我們的世界充滿著可以自我複製的分子生命形式(稱為病毒和細菌),會因大量增值而失控,也會產生突變。我們的身體也會創造自己的「奈米機器人」,也就是免疫系統中的抗體和白血球,它們會搜尋並摧毀外來的生命形式。這個系統當然不完美,但它提供一個可以處理奈米機器人失控問題的模式。

複製機的社會影響

在我曾主持的BBC及Discovery頻道合作的科學節目中,《激進的進化》(Radical Evolution)一書的作者喬爾‧高勞(Joel Garreau)說:「自我組合機器如果成真,那將是歷史上最大的失控時刻。然後世界會產生難以想像的演變。」

有一個古老的諺語:小心你的願望,因為它可能成真。奈米科技的聖杯是創造分子組合器(或複製機),但一旦被發明,它將徹底推翻所有的社會基礎。所有的哲學和社會制度最終都植基於匱乏和貧困。在整個人類歷史中,這點都是支配性主題,貫穿社會,形成文化、哲學和宗教。在某些宗教中,繁華是神聖的獎賞,而匱乏則是懲罰。相對地,佛家則植基於普遍的痛苦本性,以及如何處理它。在基督教中,新約說:「讓駱駝穿針,遠比讓富人進入神的王國更加容易。」

財富的分配也界定了社會本身。封建制度建立在保存少數貴族階級的財富,而以農奴的貧困為代價。資本主義建立在勤奮而有生產力的人,透過創業獲得工作報酬,變得富有。但如果懶惰而無生產力的個人,可以只要一次按鈕,就能幾乎免費得到想要的,那麼資本主義就會失效。複製機將打亂原有的秩序,將人際關係翻轉。「擁有者」和「匱乏者」之間的分野將會消失,隨之而去的還有身分地位與政治權力。

這個難題在《星艦迷航記:下一代》曾有探討。其中,有一個來自二十世紀、漂浮於外太空的容器被發現。容器裡面裝著一些冷凍的人體——他們罹患原始時代的不治之症,希望未來能夠恢復生機。企業號星艦上的醫師很快地治好每一個人的病,並且讓他們復活。這些幸運的個人很驚訝他們居然賭對了,但是其中有一個人是精明的資本主義者。他問的第一個問題是:這是什麼時期?當他發現他活在二十四世紀時,他很快地知道他的投資到了今天是一筆大財富。他立刻要求與地球上他的銀行家聯繫。但是企業號的船員都感到困惑。金錢?投資?這些在未來都不存在。在二十四世紀,你只要想要某種東西,你就會得到。

這又喚起了追尋完美社會(或烏托邦)的問題。烏托邦一詞來自湯瑪斯‧摩爾爵士(Sir Thomas More)一五一六年所寫的小說《烏托邦》(Utopia)。由於憎惡周遭所見的痛苦和齷齪,他想像出在大西洋中的一個虛構的島嶼中的極樂世界。在十九世紀,歐洲有許多社會運動,尋求著不同形式的烏托邦,其中有許多人最後逃到美國,即使在今日,我們仍能在那裡看到他們定居的蹤跡。

一方面,複製機可以給我們十九世紀的夢想家想要的烏托邦。過去烏托邦的實驗因為匱乏導致不平等,因而有了爭吵,最終就瓦解了。但如果複製機解決了匱乏的問題,也許烏托邦就可企及。藝術、音樂和詩歌將會興盛起來,人們將會自由自在地追求最喜愛的夢想和願望。

另一方面,少了匱乏和金錢的動機因素,將會導致自我耽溺、退化的社會,因而向下沉淪。只有少數有最大藝術動機的人,會努力去寫詩歌。批評家說,其餘都將成為遊手好閒的人。

連烏托邦的信徒所用的定義,也帶來疑問。例如,社會主義者的真言是:「各盡所能,各取所獻。」而共產黨的真言則是:「各盡所能,各取所需。」

但如果複製機有可能,那麼真言只會變成:「所有慾望,皆予滿足。」

不過,也有審視這個問題的第三種方式。依據「洞穴人原則」,在過去十萬年,基本的人性未有很大改變。當年並無所謂工作。人類學家說,原始社會大部分共有,平等分享物資和苦工。日常生活韻律不受工作和待遇控制,因為這兩者並不存在。

但當時的人未成為遊手好閒的人,有數點理由。第一,他們會餓死。不分擔工作的人只會被丟到部落外,他們很快就會被消滅。第二,人們會對工作感到驕傲,甚至在任務中發現意義。第三,有巨大的社會壓力的個體在支持社會上有生產力的成員。有生產力的個體可以結婚,將他們的基因傳到下一代,而不事生產的人的基因通常跟著他們死亡。

所以,為什麼在複製機發明以後,每個人都可以要什麼有什麼,人們還要過有生產力的生活?首先,複製機將會保證沒有人挨餓。但第二,多數人可能會繼續工作,因為他們對自己的技能感到驕傲,也在工作中發現意義。而第三個理由(社會壓力)因為沒有違反個人自由,較難維持。為了取代社會壓力,教育可能要重大調整,來改變人們對工作和報酬的態度,以免複製機被濫用。

幸而,因為進展會很緩慢,而複製機還要一世紀左右才會出現,社會將有足夠的時間去辯論這個科技的優缺點,並對這個新的現實調適,以免社會解體。

第一個複製機將極有可能非常昂貴。如同麻省理工學院機器人專家羅得尼‧布魯克斯(Rodney Brooks)所說:「奈米科技會興盛起來,如同照相平板印刷的興盛,是在很昂貴、特殊控制的情況下,而不是在自力支撐的大眾市場科技。」無限免費物品的問題不大。考慮到這些機器的複雜性,在第一個機器創造出來以後,可能還需要好幾十年才能把成本降低。

我曾與賈邁斯‧卡斯西歐(Jamais Cascio)有過一次有趣的對話。他是一個頂尖的未來學家,有很長的生涯都在思索未來的藍圖。他首先告訴我,他懷疑奇點理論(可參考第二章)。他觀察到,人類的本性和社會動態過於混亂、複雜而且不可預期,所以不能塞進一個簡單整齊的理論。但他也承認,奈米科技令人印象深刻的進展,最終將會創造一個豐饒的社會,特別是有了複製機和機器人以後。所以,我問他,當物品幾乎免費時,社會富裕、人們不須工作時,社會將有何變化?

他說,會發生兩件事。第一,會有足夠的財富來保證,每一個人即使不工作,都得到有尊嚴的最低收入。所以總人口中可能會有少部分的人終生偷懶無所事事。他預見會有永久的社會安全網。這也許非我們所欲,但卻無可避免,特別是如果複製機和機器人能符合我們的物質需求時。第二,他認為,這點會由於企業精神的革命性進展而獲得補償。在免於陷入貧窮和毀壞的恐懼以後,比較有生產力的個人,將會更有創造性,能面對更多危機,去創造出新的工業,並提供新機會給別人。他預見到,當創造精神由破產的恐懼解放後,會有一個社會的文化復興。

在我的領域(物理學)中,我知道我們多數人進入這一行,並不是為了金錢,而是為了發現和發明的純粹快樂。我們往往會為了追求一個夢想(而非金錢),放棄其他領域待遇優渥的工作。我所認識的藝術家和知識分子,也有相同的感受——他們的目標並不是儘量將銀行存款增加至最大,而是創造,並使人類精神高貴。

我個人認為,如果到了二一○○年,社會變得富有,我們被物質財富包圍,我想我們的社會將以同樣方式反應。少數人將會形成永久性不工作的階級。其他人將會從貧窮的限制中解放,追求創造性的科學和藝術成就。對他們來說,成為有創造性、原創性和藝術性將會重於物質性的吸引。但多數人會繼續工作,而工作也很有用,只因為那是我們的遺傳基因的一部分——我們內在的洞穴人原則。

但是,還由一個連複製機也無法解決的問題。那就是能源的問題。所有這些分子科技,需要大量的能源來驅動。這些能源從何而來?