第六章 太空旅行的未來——奔向眾星

我們在宇宙海洋的岸邊已經流連夠久,終於,我們做好準備要航向眾星了。

——卡爾‧薩根

本章重點

世紀初期(現在—二○三○)

太陽系以外的星球/木衛二——適居帶之外/LISA——大爆炸之前/載人太空任務/取消月球計畫/登陸小行星/登陸火星的衛星/回到月球/永久月球基地/月球上的水

世紀中期(二○三○—二○七○)

火星任務/將火星地球化/經濟效益?/太空旅行/百變王牌

遙遠未來(二○七○—二一○○)

太空電梯/星艦/核子火箭/衝壓式噴射融合引擎/反物質火箭/奈米船/出走地球?

神話中的眾神,在強有力的雙輪馬車上,漫遊通過奧林匹克山的天庭。古挪威諸神,在強大的維京船上,通過宇宙海洋,向神的居所阿斯加爾德(Asgard)前進。

同樣地,到了二一○○年,人類將到達太空探險新時代的邊緣:航向眾星。夜間所見的星星,像是在附近對人眨眼睛,實際上卻遙不可及。到了本世紀末,它們將是火箭專家聚焦的目標。

但是,建造星艦之路將是障礙重重。人類目前的處境就像是有一個人,舉手捫星辰,卻雙足陷泥潭。一方面,在這個世紀裡,當我們送衛星去找出太空中與地球相同的行星、探測木星的衛星、甚至是拍攝到宇宙大爆炸初期的影像時,我們會見到一個機器人太空探險的新時代。但另一方面,載人到外太空探險,雖是好幾代夢想家和有遠見的人的嚮往,卻也是某些失望之源。

世紀初期(現在—二○三○)

太陽系以外的星球

太空計畫中最了不起的成就之一,就是外太空的機器人探測,大大地拓展了人類文明的眼界。

這些機器人的首要任務,將是搜尋太空中與地球條件類似的、可以庇護生命的行星——那是太空科學的聖杯。目前為止,以地面為基地的望遠鏡已經確認大約五百顆行星,在遙遠的星系軌道中繞行。每隔一兩個星期,就有一顆新的行星被發現。但是,最令人失望的是,我們的工具只能識別巨大的、與木星同樣大小的行星,而依照目前所知,那樣大的星球無法維持生命。

為了發現行星,天文學家搜尋星球軌道上的一些細小晃動。這些陌生的太陽系,有點像是一個旋轉的啞鈴,兩個球體互相繞著轉;其中一個代表恆星,可以在望遠鏡中清楚見到,而另一個代表木星大小的行星,環繞著中心的啞鈴,望遠鏡可以清楚看到它在晃動。這個方法,已經成功地識別出數百個太空中的巨大氣體,但它仍然過於粗略,難以偵測出較小的如地球般的行星。

以地球為基地的望遠鏡所發現的最小行星,是於二○一○年找到,比地球大了三至四倍。令人興奮的是,這個「超級地球」是第一個在它繞行的太陽軌道的適居帶中——例如,在會有液態水的適當距離。

有了二○○九年克卜勒任務(Kepler Mission)望遠鏡,和二○○六年「對流旋轉行星凌計畫」(又稱COROT計畫)衛星的發射,這方面的發展改變了。這些太空探索,是在尋找恆星光因為較小行星在前面通過而引起的微小波動。經過仔細掃描數千個星球,以尋求這種微小的波動,這些太空探索將可以偵測到也許數百顆類似地球的行星。一旦找到,這些行星將被分析,以便知道它們有沒有液態水——這可能是太空中最珍貴的東西。液體水是通用的溶劑,第一個DNA出現於地面時的攪拌碗。如果在這些行星發現液態水的海洋,它可以改變我們對宇宙生命的了解。

新聞記者在追探醜聞時說:「跟著錢走。」但天文學家在探查太空中的生命時說:「跟著水走。」

輪到克卜勒衛星,將被其他更敏感的衛星取代——例如「類地行星搜尋者」(Terrestrial Planet Finder)。雖然發射日期數度延後,它仍然是延續克卜勒目標的最佳候選者。

「類地行星搜尋者」將以更進步的光學,在太空中尋找類似地球的孿生兄弟。第一,它將有比哈伯太空望遠鏡大四倍,和敏感一百倍的鏡頭。第二,它將有紅外線感應器,可以把來自恆星的強烈輻射消除到百萬分之一,因而揭露可能環繞著恆星的黯淡的行星。(它能辦到這點,是經由採取兩道來自星球的輻射波,然後仔細將它們結合,讓兩者互相抵消,因而除去不想要的星球的出現。)

所以,在不久的未來,我們將會有包含數千行星的百科全書,其中約有數百顆的大小和組成,將與地球相似。這些又會回過頭來引發科學家更多興趣,打算有一天要送出一個探索器到這些遙遠的行星。我們將會付出很大的努力,去看這些類地球的孿生兄弟,有沒有液體水的海洋,以及有沒有無線電波由有智能的生命發射出來。

木衛二——適居帶之外

在我們的太陽系之內,也有一個誘人的探索目標。數十年來,人們相信太陽系的生命僅能存在於環繞太陽的「適居帶」(Goldlocks zone)。這個區域不會過熱或過冷,生命可以維持。由於地球軌道與太陽的距離適中,它有了液態水的恩賜。液態水在太靠近太陽的行星(如水星)會沸騰,在離太陽太遠的行星(如木星)會凍結。由於液態水可能是DNA和蛋白質最初形成時的液體,長期以來,人們相信太陽系的生命只能在地球生存,或者加上火星。

但是天文學家們錯了。在「航海家」太空船航經木星的衛星後,顯然還有另一個地方可以繁衍生命:在木星的幾個衛星的表面冰層之下。木衛二(Europa,伽利略於一六一○年發現的木星衛星之一)很快地引起天文學家的注意。雖然它的表面是永凍冰層,冰下卻有一個液體海洋。因為木衛二海洋遠比地球的海洋深,據估計,它的總容量有地球海洋容量的兩倍。

認識到太陽系中除了太陽外還有豐富的能源,不免讓人震驚。在冰下,木衛二的表面持續被潮汐力量加溫。當木衛二在木星周圍軌道翻滾時,行星巨大引力從不同方向壓縮衛星,在它深層核心創造摩擦。這個摩擦創造出熱量,熱量則將冰融化,因而創造了穩定的液態水海洋。

這個發現意味著,也許遠處的氣體巨人(天王星等)的那些衛星比行星本身更加有趣——這可能是詹姆斯‧卡麥隆(James Cameron)在拍攝二○○九年的電影《阿凡達》時,選擇一個木星大小的行星的衛星的理由之一。生命,一度被認為非常稀有,事實上可能在遠方那些巨大氣體行星之衛星的黑暗處繁殖。突然間,生命可能繁衍的地方的數量暴增了好幾倍。

作為這個令人矚目的發現所帶來的結果,就是「木衛二木星系統任務」(Europa Jupiter System Mission,EJSM)暫定於二○二○年發射。它被設計來到達木衛二軌道,並可能登陸。此外,科學家也夢想遣送較為精密的器械去探索木衛二。一個可能是「木衛二剪冰者任務」(Europa Ice Clipper Mision),用球體撞擊冰層表面,激起碎屑煙霧,然後由飛越的太空船穿透煙霧仔細分析碎屑。另一個更有雄心的計畫則是,把一個遙控潛水機器人送到冰層下。

對木衛二的興趣,也因這個海洋底下的新發展而更加振奮。在一九七○年代以前,多數科學家相信太陽是唯一能使生命成為可能的能源。但在一九七七年阿爾文(Alvin)載人深海研究潛水艇發現,新生命形式在沒人懷疑可能存在的地方有了繁殖的證據。它在探索加拉帕斯海溝(Galapagos Rife)時,發現使用來自火山口的熱能存活的巨大管狀蟲、蚌、甲殼綱動物、蛤及其他生命形式。只要有能源,就可能有生命;而這些海底火山口,已經在漆黑的海底提供新的能量來源。事實上,某些科學家已經提議,第一個DNA並非形成於地表海岸邊的潮間帶,而是形成於海底火山口。某些最原始的DNA形式(並且可能是最古老的)已經在海底發現。果真如此,可能木衛二的火山口可以提供能源,促使某些類似DNA的東西在地面出現。

我們只能猜測在木衛二冰層底下可能有的生命形式。如果的確存在,它們可能是使用聲納而非光線來導航的游水動物。所以,它們的宇宙觀,將會現受限於冰下的「天空」。

LISA——大爆炸之前

另一個可能造成科學知識大變化的太空衛星是「雷射干涉儀太空天線」(Laser Interferometer Space Antenna,LISA)及其繼任者。這個探索,可能做到不可能的事:揭開大爆炸以前發生的事。

現在,我們已能測量遠方的星系遠離我們的速率。這是由於「都卜勒頻移」——當星星向你接近或遠離你時,光就會扭曲。這給了我們宇宙膨脹的速率。然後我們「將錄影帶倒轉」,計算大爆炸發生的時間。這跟你分析一次爆炸散發的火紅碎片,來斷定爆炸發生的時間的方法非常類似。不過,令人洩氣的是,現在的太空衛星「威金森微波異向性探測器」(Wilkinson Microwave Anisotropy Probe,WMAP)只能向後窺視到大爆炸後少於四十萬年。因而我們的衛星只能告訴我們有一個大爆炸,而無法告訴我們,它如何爆炸、爆炸的程度、以及是什麼原因導致爆炸。

那就是LISA令人如此興奮的原因。LISA將測量一種全新類型的輻射:來自大爆炸當下的引力波。

每當一種新形式的輻射被人掌控,它會就改變我們的世界觀。當光學望遠鏡第一次被伽利略用來繪製行星與恆星地圖時,它們打開了天文科學。當無線電望遠鏡在二大世界大戰以後不久變得完善時,它們揭露了一個含有爆炸的星系和黑洞的宇宙。現在,第三代可以偵測引力波的望遠鏡,甚至可能打開更令人屏息以待的遠景——黑洞相碰撞、更高維度、甚至多重宇宙的世界。

LISA的發射時間暫定於二○一八至二○二○年。它包含三顆衛星,相距三百英里,以三束雷射光相連,形成一個巨大的三角形。它將是有史以來被送上軌道的最大的太空儀器。任何來自大爆炸而仍迴響於宇宙內的引力波,都會輕輕搖動衛星。這種干擾會改變雷射光束,其後感應器會記錄干擾的頻率和性質。如此,科學家應能得到大爆炸後一兆分之一秒的訊息。依據愛因斯坦的理論,時空像是編織物,可以彎曲和拉長。如果有一個大干擾,例如黑洞相碰撞或大爆炸,則其波紋會形成,並在織物上行進。這些波紋(或引力波)由於太過細微,一般儀器無法偵測出來。但是,LISA夠敏感也夠大,可以偵測這些引力波導致的震動。

LISA不僅能偵測來自黑洞碰撞的輻射,它還可能窺視到一度被認為不可能的「前大爆炸時期」(pre-big bang era)。

現在,關於前大爆炸時期的理論,有數種來自「弦理論」——這正是我的專長。其中一種情境,我們的宇宙是某一種東西的不斷膨脹的大氣泡。我們住在這個大氣泡的表皮(我們就像蒼蠅黏在捕蠅紙上一般,被黏貼在上面)。但我們的氣泡宇宙與其他氣泡宇宙共存於大洋中(如同泡泡澡缸),形成一個多重宇宙的宇宙。偶爾,這些宇宙會相碰撞——即所謂「大圖示理論」(the big splat theory);或它們會分裂成較小的氣泡,然後開始膨脹——即所謂「永恆的膨脹」(eternal inflation)。這些前大爆炸期的每一個理論,預測宇宙在最初的爆炸的一剎那間,如何釋出引力輻射。LISA可以測量大爆炸以後散發的引力輻射,並將它與弦理論的各種預測做比較。如此,LISA將可能排除或證實這些理論的一部分。

即使LISA的敏感性不足以執行此一精細的任務,也許下一代的LISA偵測器——如「大爆炸觀察者」(Big Bang Observer)——就可以勝任。

如果成功,這些太空探測將能回答好幾世紀以來都無法解釋的問題:宇宙從何而來?所以,在近期內,揭開大爆炸的起源可能是一個明確的目標。

載人太空任務

在機器人任務將會繼續為太空探索打開新的遠景的過程中,載人任務則將面對較大障礙。這是因為機器人任務,相對於載人任務,成本較低而又具有多功能;可以探索危險的環境;不需昂貴的保護生命設備;以及更重要的一點——不必回來。

回到一九六九年,好像我們的太空人已經準備好要探索太陽系了。尼爾‧阿姆斯壯(Neil Armstrong)和巴茲‧艾德林(Buzz Aldin)剛在月球漫步,人們已經在夢想著前往火星,甚至更遠。彷彿我們已經到了眾星的門檻。人類的新世紀已經開始。

然後,夢想破滅了。

如同科幻小說家艾西莫夫所寫的,我們觸地得分,撿起橄欖球,然後回家了。今天,那老舊的土星推進火箭呆立於博物館中,或在廢物堆積場鏽蝕。一整個世代的頂尖火箭科學家任其消散了。太空競賽的動力也慢慢地消散了。今天,你只能在布滿灰塵的歷史書籍中,找到著名的月球漫步的參考資料。

發生了什麼事?許多事,包括越戰、水門事件等等。但是,當所有的紛擾沉寂之後,最後縮減為一個辭彙:成本。

我們有時候會忘記,太空旅行很昂貴,非常昂貴。要把一磅重的任何東西放到最接近地球的軌道上,就要花費一萬美元。你只要想像太空人約翰‧格林(John Glenn)的等身純金像的價值是多少,就能知道太空旅行的成本。到月球的話,每磅需要大約十萬美元。若是火星,每磅需要大約一百萬美元(約等於與你等重的鑽石)。

不過。所有這些都被與俄國競爭的興奮和戲劇性掩蓋住了。勇敢的太空人的壯麗太空絕技隱藏了太空旅行的真正成本,因為如果國家的榮譽面臨考驗,國家願意付出昂貴的代價。但即使是超級強權,也難以維持連續數十年的這種花費。

令人洩氣的是,牛頓寫下運動定律已超過三百年,但我們仍然被一個簡單的計算打敗。若要投擲物體到地球低空軌道,必須以時速一萬八千英里送出。若要將它送達太空深處,脫離地球引力場,則必須以時速二萬五千英里推動它。(而若要達到二萬五千英里這個魔術數字,我們必須應用牛頓第三運動定律:有作用力,就有等量的反作用力。這意味著,火箭可以快速前進,是因為它向相反的方向噴出熱氣體,這就跟你把氣球充氣然後放開,氣球會繞著房間飛一樣。)所以用牛頓定律來計算太空旅行的成本是很簡單的步驟。並無任何工程學或物理學法則限制我們去探索太陽系;問題卡在成本。

更糟的是,火箭必須為自己攜帶燃料,這又增加了它的重量。飛機可以就地取材,從機外的空中舀取氧氣,在它的引擎中燃燒。但因為太空中沒有空氣,火箭必須攜帶自己的氧和氫的儲存槽。

這一點不僅是使太空旅行昂貴的原因,也是我們沒有噴氣背包和飛天汽車的原因。科幻小說家(並非真正科學家)美化了我們背起噴氣背包飛去上班,和星期天坐進家庭用飛天汽車,一飛沖天去旅行的情景。許多人因此被未來學家搞得理想幻滅,因為這些預言永遠不會實現。(那就是為什麼我們會看到大量的文章和書籍,標上「我的噴氣背包在哪裡?」之類挖苦性的標題。)但只要速算一下就會有答案。噴氣背包早就存在;事實上,納粹在第二次世界大戰中還曾短暫用過。但是由於噴氣背包最常用的燃料過氧化氫很快就會用完,所以典型的噴氣背包飛行只能持續數分鐘。還有,使用直升機葉片的飛天汽車,要燃燒大量燃料,使他們的成本對普通的郊區通勤族而言,實在高得嚇人。

取消月球計畫

由於太空旅行成本過於龐大,目前,載人太空探索的未來游移不定。前總統喬治‧布希(George W.Bush)提出一個清楚而有雄心的太空計畫。第一,太空梭將於二○一○年除役,並於二○一五年由新的火箭系統「星座」(Constellation)取代。第二,太空人將在二○二○年返回月球,最終在那裡設置永久性有人駐紮的基地。第三,這將為後續載人前往火星的任務鋪路。

不過,此後有關太空旅行的經濟學有了重大改變,特別是經濟大衰退使得未來的太空任務經費枯竭。二○○九年奧古斯丁委員會(Augustine Commission)向歐巴馬總統提出的報告結論說,現有的經費水準,無法維持先前的計畫。歐巴馬總統認可了奧古斯丁報告,取消了太空梭和它的替代方案(這個替代方案將為重返月球奠基的)。在近期內,由於沒有火箭可以將我們的太空人送入太空,NASA不得不依靠俄國。同時,這也為私人公司提供了一個機會,可以創造繼續載人進入太空計畫所需的火箭。政策急速轉彎,NASA將不再為載人進入太空計畫製造火箭。此一計畫的支持者說,當私人企業接手以後,它會帶來太空旅行的新時代。批評者則說,這個計畫會將NASA降級為「一個哪裡都不去的機構」。

登陸小行星

奧古斯丁報告列出所謂「彈性路徑」,包含數個不需要太多火箭燃料的溫和目標。例如,就近到剛好漂浮過地球附近,或正要前往火星衛星的小行星。它指出,這種小行星可能並不在我們的星空圖上,而可能是近期內會被發現的一顆流浪的小行星。

奧古斯丁報告說,問題在於,登陸月球和回程所需的火箭燃料將會過分昂貴,尤其是登陸火星的回程。但因為小行星和火星的衛星引力場很低,這些任務將不需要那麼多燃料。這個報告也提及訪問拉格朗日點(Lagrange points)的可能性,這些地方是地球和月球引力在外太空互相抵消的地方。(這些地方可能充當太空垃圾堆,許多太陽系早期的古代碎片都匯集在那裡。所以,太空人到了那裡,可以發現有趣的岩石,其中有些是在地球和月球系統形成時期出現的。)

在小行星登陸的確是低成本任務,因為它的引力很弱。這也是小行星呈現不規則形狀(而非圓形)的原因。宇宙中,大的物體(如恆星、行星和衛星)都是圓的,因為引力平均拉住。任何行星,由於引力壓縮外殼,不規則的形狀都會逐漸消失。但是小行星的引力場很弱,以致於無法把它壓縮成球體。

一個可能的探索對象是小行星阿波菲斯(Apophis)。它因為將於二○二九年通過地球附近,而令人感到不安。阿波菲斯寬約一千英尺,大小約等於一個大型足球場。它通地球時,由於太接近,事實上會在某些衛星之下通過。取決於這顆小行星的軌道如何因為這次通過而扭曲,它也有可能於二○三六年回到地球,並有很微小的機會(十萬分之一)會撞到地球。如果發生了,撞擊力道等於十萬顆廣島原子彈,因而引起的風暴性大火、震波和劇烈的碎片,足以摧毀等同法國大小的地區。相對的,一個小很多的天體(約有一個公寓建築大小的小行星或彗星),於一九○八年撞擊西伯利亞的通古斯卡(Tunguska),威力約一千顆廣島原子彈。毀掉一千平方英里的森林,造成數千英里外感覺得到的震波。它也產生奇異的亮光,連亞洲和歐洲都看得到,因而倫敦的人還能在夜間閱讀報紙。

訪問阿波菲斯不致浪費NASA的預算,畢竟這顆小行星正在逼近地球。但是在它上面登陸會引起一個問題。因為它只有微弱的引力場,我們只能停靠在它旁邊,而非傳統觀念中的登陸。而且,這顆小行星可能不規地旋轉著,所以有必要在登陸前先做精確測量。測試這顆小行星有多堅固是很有趣的事。有些人相信,一顆行星有可能是由一群岩石集體組成,而由一個微弱的引力場所維繫著。其他人相信它可能很堅固。有朝一日,如果我們必須用核子彈去摧毀一顆行星,則確定其一致性可能非常重要。一顆行星,有可能不是被分裂成粉狀,而是被分裂成幾大塊。果真如此,這些破片的威脅可能比原來更大。比較好的一個構想,可能是在它接近地球以前,將它輕輕推動,讓它離開。

登陸火星的衛星

雖然奧古斯丁報告並不支持載人前往火星的任務,但有一個誘人的可能是,送太空人訪問火星的衛星——火衛一(Phobos)和火衛二(Deimos)。這些衛星遠比地球的衛星月球要小,因而引力場很低。除了節省成本,在火星的衛星登陸還有一些優點:

第一、這些衛星可以用來當太空站。它們可以提供一種不須直接拜訪,而從空中分析行星的廉價方式。

第二、它們最後將可提供一個通往火星的便道。火衛一距離火星中心少於六千英里,所以只需數小時就能快速前往這個紅色行星做一次旅行。

第三、這些衛星可能有洞穴,可作為永久載人任務的基地,以免於流星和輻射的危害。特別是火衛一,側面有巨大的斯蒂克尼隕石坑(Stickney crater),顯示這個衛星有可能曾被流星擊中,並且幾乎變成碎片。但引力慢慢地將碎片組合成衛星。這次遠古的碰撞,可能留下很多洞穴和缺口。

回到月球

奧古斯丁報告也提及一個「月球第一」(Moon First)的計畫。我們將要回到月球,但只有在更多經費有著落以後才行——十年內最少需要三百億美元。由於可能性不大,這個月球計畫事實上已被取消,至少未來數年仍是如此。

這個已被取消的登月任務被稱為「星座計畫」,它包含數個主要部分。首先是推進火箭「戰神」(Ares),它是老舊的土星火箭於一九七○年代被封存以後,美國第一個主要的推進火箭。在戰神上面是「獵戶座」(Orion)太空船,它可以攜帶六個太空人到太空站,或帶四個太空人到月球。另外還有「牽牛星」(Altair)登陸太空船,它將被實際用於登月。

舊的太空梭(放在推動火箭旁邊的穿梭火箭)有一些設計缺失,包括火箭有泡棉掉落的傾向。這一點造成「哥倫比亞」(Columbia)太空梭的災難性後果。它於二○○三年重返地球時爆炸,使得七名勇敢的太空人罹難。只因起飛時由推動器掉落的泡棉,擊中太空梭,在它側翼造成破洞;在回航時,熱氣穿過「哥倫比亞」的機殼,殺死了裡面的每一個人,並使太空梭解體。在「星座計畫」中,機員乘坐的機艙直接放在推動器上方,解決了此一問題。

「星座計畫」曾被稱媒體為「阿波羅計畫的類固醇」,因為它看來很像一九七○年代的登月火箭。戰神一號推動器有二百三十五英尺高,相對的土星五號火箭有三百六十三英尺高。本來打算用它來攜帶「獵戶座」太空船(取代舊的太空梭)進入太空。但若要攜帶很重的物品,NASA將使用戰神五號火箭,它有三百八十一英尺高,可以攜帶二百零七噸物品進入太空。戰神五號火箭將是所有前往月球和火星的骨幹。(雖然戰神已經被取消,但已有人在討論,為了未來任務,應該去挽救這些計畫的一部分。)

永久月球基地

雖然「星座計畫」已經被歐巴馬總統取消,但他仍然對某些選擇保持開放。本來要帶太空人回到月球的「獵戶座」太空船,現在正被考慮來當作國際太空站的逃生艙。在未來的某些時候,當經濟復甦時,另一個政府可能願意再將月球列入其遠景,包括一個月球基地。

在月球表面建立一個永久存在的基地,要面臨諸多困難。首先是微隕石。由於月球沒有空氣,來自太空的岩石常會擊中它。我們只要看它的表面被隕石打得遍布凹痕(其中有些發生在數十億年前),就可以發現這一點。

當我還是加州大學柏克萊分校的研究生時,我親自看到了這個危險。一九七○年代初期由太空帶回的月球岩石,曾經在科學界激起熱情。我受邀進入一個在顯微鏡下分析月球岩石的實驗室。我看到的岩石看起來很平常,因為月球的岩石外觀很像地球的岩石。但是在顯微鏡下,我被震住了。我看到岩石裡有一個小隕石洞,而小隕石洞內又有更小的洞。洞中有洞,小洞中還有更小的洞,我從未看到這樣的現象。我立刻認識到,沒有大氣層,即使是微小到顯微鏡才看得清的微塵粒,以時速四萬英里向你襲擊,也會很容易地將你殺死,或者至少穿透你的太空衣。(科學家了解這些微隕石所造成的重大傷害,是因為他們可以模擬這些影響。他們也在實驗室內製造了一支很長的槍管,可以發射金屬顆粒,來研究這些隕石的影響。)

一個可能的解決方式,就是建立一個地下月球基地。因為月球的古代火山活動,我們的太空人有機會找到一個通往月球內部深處的熔岩管(lava tube)——這些熔岩管是由古代的熔岩流動,蝕刻出洞穴般的結構和地下隧道。二○○九年,太空人發現一個熔岩管,約有一棟摩天大樓的大小,可能當作月球上的永久基地。

這個天然洞穴可以為太空人提供廉價的保護,對抗來自宇宙光和太陽閃焰的輻射。即使是紐約到洛杉磯的跨州飛行,也會使我們每小時暴露於一毫雷姆(millirem)的輻射(相當於照一次牙齒X光)。對我們的太空人,輻射可能太強,以致必須住在地下基地。沒有大氣層,一陣致命的太陽閃焰和宇宙光,可能造成太空人的立即性危險,導致早衰甚至癌症。

無重力狀態也是一個問題,特別是對長期的太空任務而言。我曾有機會訪問NASA在俄亥俄州克里夫蘭的訓練中心,太空人在那裡接受密集的測試。在我目睹的一個測試中,一個受測者被安全帶懸掛著,身體與地面平行。然後他開始在一個有垂直跑道的踏車上跑。透過在這個踏車上的跑步,NASA的科學家既能測試受測者的耐力,又能模擬無重力狀態。

當我與NASA的一個醫生談話時,我知道了無重力狀態的傷害性,比我以前的想像還要嚴重。一個醫生對我解釋說,在觀察了美蘇兩國太空人數十年承受的長期無重力生活之後,科學家現在相信身體會受到無重力影響而有顯著改變:肌肉、骨骼和循環系統發生退化。我們的身體生活於地球的引力場中,已有數百萬年的進化,當被長期置身於較弱引力場時,我們原本的生理進程就亂掉了。

在太空待過大約一年的俄國太空人,在回到地球時極度虛弱,以致只能爬行。即使他們在太空中天天運動,他們的肌肉仍會萎縮,骨骼中的鈣流失,循環系統也開始轉弱。某些太空人需要數個月才能由這個傷害中恢復,有些傷害則永遠存在。一趟到火星的旅程,可能需要兩年,可能耗盡太空人的元氣,以致於到達火星時無法執行任務。(一個解決辦法是轉動太空船,使它在艙內產生人造重力。這也與你能在頭上轉動一桶水而水不會溢出的理由相同。但這樣做的代價太高,因為必須有很重的機器在艙內轉動,而每一磅額外重量增加一萬美元成本。)

月球上的水

一個遊戲規則的改變者,就是月球上古代冰的發現。它可能是古代彗星撞擊的遺留。二○○九年,NASA的月球洞穴探索與感測衛星(LCROSS)的探測器和它的半人馬星座(Centaur)推進火箭撞擊月球的南極地區。它們以時速五千六百英里投擲,創造了一英里高的煙塵,和六十英尺寬的洞。電視觀眾很失望,因為這次撞擊並未如預期的創造出壯觀的爆炸,但它給我們豐富的科學資料。在那次撞擊中,大約發現了二十四加侖的水。然後,二○一○年,科學家又驚人地宣布說,有百分之五的碎片含有水,所以月球事實上比部分的撒哈拉大沙漠還要潮溼。

這點可能意義重大,因為它意味著,未來的太空人可以採集地下儲存的冰,作為火箭燃料(由水中提取氫)、呼吸(提取氧氣)、護罩(因為水可吸收輻射)以及淨化之後飲用等用途。所以,這個發現可以替未來的任何月球任務削減好幾億美元的經費。

這個發現也意味著,太空人有可能在月球上採集冰和礦物,以建造並供應永久性基地,離開地面生活。

世紀中期(二○三○-二○七○)

火星任務

二○一○年,歐巴馬總統前往佛羅里達宣布取消月球計畫時,卻維持了火星任務的前景。他支持為一個尚未公布細節的重型推進火箭提供經費,使它未來有可能將空人送到月球以外。他認為他看得到那一天,也許就在二○三○年代中期,我們的太空人會漫步於火星。某些太空人(如艾德林)已經是歐巴馬計畫的熱情支持者,因為它將越過月球。艾德林曾經告訴我,美國已經去過月球,所以只有前往火星,才是真正的探險。

在太陽系所有的行星中,只有火星比較像地球,足以庇護生命。水星已被太陽烤焦,我們已知道它可能對生命極不友善。而那些氣體巨人(木星、土星、天王星、冥王星和海王星),都因太冷而無法支持生命。金星是地球的孿生兄弟,但失控的溫室效應已經造成一個地獄般的地方:溫度升高到華氏九百度,大氣中二氧化碳濃度比地球高一百倍,而且還有硫酸雨。走在金星表面,你會窒息,並破碎死亡,屍體會被熱氣燒成灰燼,然後被硫酸溶解。

另一方面,火星曾經跟地球一樣,是個有水的行星。它有消失已久的海洋和河床。今天,它是個冰凍的沙漠,沒有生物。也許微生物數十億年前曾經在那裡繁殖,或者可能在地底下的溫泉中活著。

一旦美國決定強力支持前往火星,還要在花二十至三十年才能真正完成任務。但是,到火星遠比到月球困難得多。相較於月球,火星代表著難度的量子大躍進。到月球只要花三天,而到火星卻要花六個月至一年。

在二○○九年七月,NASA的科學家,很難得地讓我們看到,真正的火星任務會是怎樣。太空人將會花六個月以上的時間飛到火星,然後花十八個月在火星上,回程再飛六個月。

總計大約一百五十萬磅的裝備需要送至火星,經費將超過太空站所需的一千億美元。為了節省食物和水,太空人必須在旅程中和火星上,淨化自己的排泄物,然後拿來當植物肥料。那裡沒有空氣、泥土或水,所有的東西都必須從地球帶去。幾乎不可能依靠火星陸地維生,因為那裡沒有氧氣、液化水、動物或植物。大氣中幾乎是純二氧化碳,氣壓只有地球的百分之一。太空衣萬一被劃破,將會迅速降壓致死。

由於任務過於複雜,必須分成幾個步驟。因為攜帶返航火箭燃料代價太高,另一個火箭將提前送至火星,攜帶燃料對太空船提供補給。(或者,如果可以從火星上的冰提取氫和氧,這也可作為火箭燃料。)

一旦上了火星,太空人可能要花好幾星期,去適應另一個行星的生活。火星的日夜週期與地球大致相仿(火星的一天是二十四‧六小時),但一年則長兩倍。火星上的氣溫永遠不會高於冰的溶點。沙塵暴的威力極其兇猛。火星的沙和滑石粉的性質一致。沙塵席捲整個行星是常態。

將火星地球化

假設太空人在世紀中期造訪火星,並建立一個初期的火星前哨基地,太空人有可能考慮將火星地球化,也就是說,將這個行星的地形、氣候和空氣改造得跟地球相似直到足以供人類居住。改造最早將從二十一世紀晚期開始,但比較可能在二十二世紀初期。

科學家已經分析出數種火星地球化的方法。最簡單的方法,可能是將甲烷氣體,或其他溫室氣體注入大氣層。由於甲烷氣體是比二氧化碳更強勢的溫室氣體,它可能可以捕捉陽光,把火星的表面溫度提高到冰的溶點以上。除了甲烷以外,其他溫室氣體,如阿摩尼亞和氯氟化碳,也曾被分析過,可能作為地球化實驗之用。

一旦溫度開始升高,地下的永凍層可能開始解凍——那將是數十億年來的第一次。當永凍層開始解凍日,也就是河床開始滿水時。最後,當大氣濃度增高時,湖泊、甚至海洋都可能在火星形成。這將會釋放較多二氧化碳,引發正向回饋迴路。

二○○九年發現,火星表面有天然甲烷逸出,來源仍然是個謎。在地球上,多數甲烷氣體是有機物質腐化所造成。但在火星上,甲烷可能是地質變化的副產品。如果有人能夠發現甲烷的來源,就有可能增加它的產量,因而改變了氣候。

另一個可能,就是使彗星轉向,進入火星大氣層。如果我們能在夠遠的地方攔截一顆彗星,即使是用火箭輕輕一推、一個太空探測器的撞擊、甚或用太空船的引力去拉,都可能使它轉向。彗星主要成分就是冰,它們經常會行經太陽系。(例如哈雷彗星,含有一個約二十英里寬、樣子像花生的彗核,主要成分是冰和岩石。)當彗星逐漸接近火星表面時,它會遭遇大氣的摩擦,導致慢慢解體,以蒸汽的形式把水釋放到空中。

如果沒有合適的彗星可用,也可能將木星的冰衛星之一,或一個含冰的小行星轉向,如可能含有百分之二十水分的穀神星(Ceres)。這些衛星或小行星將較難轉向,因為它們事實上是在穩定的軌道內。除了讓彗星、衛星或小行星在火星的軌道上慢慢凋謝,釋放出水氣,另一個選擇就是調動它們,去有效地影響火星的冰帽。火星的極地是由冰凍的二氧化碳造成,它們在夏天會消失,留下永久存在的冰。如果彗星、衛星或小行星撞擊冰帽,它們可以釋放極大量的熱量,使得乾冰蒸發。由於二氧化碳是溫室氣體,這將會使大氣更加濃密,幫忙加速火星的全球暖化。它也會創造出正向回饋迴路。從冰帽釋放的二氧化碳越多,火星就越溫暖,而溫暖的天氣又回過頭來釋放更多的二氧化碳。

另一個建議是在冰帽直接引爆核子彈。缺點是得到的液體水會含有輻射落塵。或者,我們可以嘗試建造一個融合反應爐,可以融化極地的冰帽。融合工廠以水為基本燃料,而火星上冰凍的水非常充足。

一旦火星氣溫上升到冰的融化點,就會形成許多水池,和特定藻類——在地球的南極生長繁茂的藻類或可移植於此。它們也許真的可以在大氣中二氧化碳含量百分之九十五的火星大肆繁殖。我們也可以透過基因改造,使它們在南極的成長速度最大化。這些水藻池,可以在好幾方面加速火星的地球化。第一,它們可以將二氧化碳轉變成氧。第二,它們會使火星的表面顏色變暗,因而吸收更多來自太陽的熱量。第三,因為它們不需外來刺激就能自行生長,所以用它來改變行星環境成本較低。第四,藻類可以栽培成為食物。最終這些藻池會產生泥土和適合植物的營養,而這些植物也會加速氧氣的製造。

科學家也在尋求,環繞火星建造太陽能衛星,將陽光折射進入火星的可能性。太陽能衛星本身就可能將火星表面加溫至高於冰點。一旦這一點實現,永凍層開始融化,這個行星就會自然地自行暖化。

經濟效益?

你千萬別幻想,殖民於月球和火星,能使我們立刻獲得巨大經濟利益。當哥倫布(Christopher Columbus)於一九四二年航行到新大陸時,他開啟了歷史性的意外之財的大門。很快地,征服者帶回劫掠自美洲原住民的大量黃金,而殖民者則送回對舊大陸有價值的原物料和農產。驚人財富所帶來的補償,遠遠高過遣送探險隊到新大陸的成本。

但是,在月球和火星的殖民完全不同。那裡沒有空氣、液態水或肥料,因而所有的東西都要由火箭帶去,所以樣樣都是異常昂貴。

還有,殖民於月球的軍事價值也不高,至少近期如此。這是因為由地球到月球來回,平均各須三天,但核子戰爭用洲際彈道飛彈只需作戰九十分鐘。一支在月球的太空機動部隊,遠水救不了近火,無法及時使戰爭改觀。因而,五角大廈並未編列任何經費支持武裝月球的緊急方案。

這意味著,如果我們在其他世界創立大規模的採礦作業,那將是為了太空殖民地的利益,而非為了地球。殖民者將會為自己提煉金屬和礦物,因為把它們送回地球的代價太高。唯有當我們有了自給自足的殖民地,可以自行運用這些原物料以後,在小行星帶採礦才有效益。而這個情況在世紀末(甚至更晚)以前不會發生。

太空旅行

那麼,什麼時候一般平民可以上太空?某些夢想家,像是去世不久的普林斯頓大學傑瑞德‧歐尼爾(Gerard O’Neill),夢想著一個像是巨大輪子的殖民地(其中有生活單位、淨化水工廠、空氣再循環單位等等),可以解決地球上人口過多的問題。但是在二十一世紀,以太空殖民來舒緩人口問題的構想,頂多只能說是美好的想像。對大多數人類而言,至少再一個世紀或更久之內,地球仍是我們唯一的家。

不過,有一種方法可以讓普通人真正上太空:作為一個觀光客。某些企業家,批評NASA官僚的巨額費用,認為他們可以用市場力量降低太空旅行的成本。伯特‧魯坦(Burt Rutan)和他的投資人於二○○四年十月四日贏得安薩里X獎(Ansari X Prize)一千萬美元。理由是他們在兩星期內兩度發射太空船一號(SpaceShipOne)到達地球上空六十二英里以上。太空船一號是第一艘由私人基金支持並成功進入太空的火箭推動太空船。發展成本大約二千五百萬美元,是由微軟的億萬富翁保羅‧艾倫(Paul Allen)幫忙認捐。

現在,魯坦期望以太空船二號開始測試,使商業太空飛行成為現實。維珍航空(Virgin Atlantic)的億萬富翁理查德‧布蘭森(Richard Branson),已經創立維珍銀河公司(Virgin Galactic),並於新墨西哥州設立太空港。他有一大串顧客名單,願意花費二十萬美元來實現飛往太空的夢想。維珍銀河將是第一個提供商業太空飛行的主要公司。它已經訂購五艘太空船二號火箭。如果成功,這將會降低太空旅行成本,僅及過去的十分之一。

太空船二號運用數種方法來降低成本。魯坦不用巨大的推進火箭攜帶物品進入太空,而將太空船放在飛機上,所以它可以讓標準「呼吸空氣」的飛機背負著。如此,你只要消耗大氣中的氧氣就能達到相當的高度。然後距離地面大約十英里高時,太空船脫離飛機,發動它自己的火箭引擎。雖然太空船不能進入環繞地球的軌道運行,但它有足夠的燃料到達接近七十英里的高度,高於多數大氣的高度,所以乘客可以看到天空變成紫色,然後又變成黑色。它的引擎強大,足以達到三馬赫(Mach),或三倍音速(大約時速二千二百英里)。這當然不夠快,以致無法送火箭進入軌道(要時速一萬八千英里才行)。但那已能將你帶到大氣層的邊緣,以及外太空的起點。在近期的未來,到太空的一次旅行,也許花費不會比到非洲的一次狩獵旅行還貴。

不過如果要完全環繞地球,你顯然比須支付更多,才能做一次旅行。我有一次曾問微軟公司的億萬富翁查爾斯‧西蒙尼(Charles Simonyi),他花多少錢去買一張前往太空站的票。媒體估計,約為二千萬美元。他說,具體數字不便透露,但是他告訴我,媒體的報導大致差不多。他覺得那種經驗很美好,因而實際上去了兩次。所以,太空旅行即使在近期的未來,仍將是富人的領域。

無論如何,太空旅行於二○一○年九月打了一劑強心針。那時波音公司宣布,它也要介入這個行業,最早在二○一五年提供太空旅行的商業航班。這對歐巴馬總統將載人太空飛行計畫交給私人企業的決定,具有強化作用。波音計畫在佛羅里達州卡納維爾角的國際太空站進行發射。每一次包含四個船員,最多留下三個位子給太空旅客。不過,波音對私人太空冒險的籌資直率表明:納稅人必須支付多數的帳單。「現在是一個很不確定的市場。」波音公司商業空勤人員計畫經理約翰‧伊波恩(John EIbon)說:「如果我們必須獨資做這件事,而危險因素仍在,我們將難以結案。」

百變王牌

太空旅行的懲罰性成本,已經阻礙了商業和科學的進步,所以我們需要一種革命性的新設計。到了世紀中期,科學家和工程師將會使新的推進火箭技術趨近完美,把太空旅行的成本降下來。

物理學家弗里曼‧戴森,已經把將來會為一般人打開天堂之門的實驗性科技範圍,縮小至數種。這些擬議都有很高的危險性,卻都可以大幅縮減開支。第一是雷射推進引擎;在火箭末端點燃高能雷射光束,造成迷你型爆炸,以它的震波推動火箭向上。連續的快速發射雷射光束將水蒸發,推動火箭進入太空。此一雷射推進系統的最大優點,在於能源來自地面基地系統。雷射火箭完全不須燃料。(相對的,化學火箭為了把他們的燃料帶入太空,還要浪費很多自己的能量。)

雷射推進系統的科技曾經以實驗證明過,而第一個模型的成功測試則在一九九七年進行。紐約州壬色列理工學院的雷克‧米拉波(Leik Myrabo)創造了這種火箭的可操作原型,並稱它為光工藝科技(lightcraft technology)示範器。早期的一個設計直徑六英吋,重二磅。一個一萬瓦雷射產生系列的雷射爆發,氣爆創造出機關槍聲響,以二倍重力加速度(或每秒六十四英尺的平方)推動火箭。他已經能建造可在空中升高一百英尺的光工藝火箭——相當於一九三○年羅伯特‧葛達德的早期液體燃料火箭。

戴森夢想有這麼一天,雷射推進系統能以每磅五元的成本,將承載物送至地球軌道——那將是真正的太空旅行革命。他預見會有一個巨大的十億瓦雷射,可以將兩噸的火箭送至運行軌道。(那是標準核能發電廠的電力輸出。)火箭包含載運物和尾部的一箱水(以細孔慢慢漏水)。載運物和水箱各有一噸重。當雷射光束射擊火箭底部時,水在瞬息間蒸發,創造系列震波,推動火箭向太空。火箭達到重力加速度的三倍,在六分鐘內脫離地球引力的拉力。

由於火箭不必攜帶燃料,並無發生推動火箭爆炸的災難性危險。化學火箭雖然已經進入太空時代五十年,仍有百分之一的失敗率。而那些失敗實在令人觸目驚心——易燃的氫和氧燃料造成巨大的火球,碎片撒遍發射場。相對地,這個系統簡單、安全而且可以重複使用,只需很短的停機時間,且只用水和雷射。

更重要的是,這個系統最終會收回成本。如果每年能發射五十萬艘太空船,所收的發射費將可付清作業和研發成本。不過,戴森知道這個夢想的實現還要等好幾十年。這些巨大雷射的基礎研究,所需的巨額經費遠超過大學的研究經費。除非有大公司或政府同意支付此一研究,雷射推進系統將不可能造成。

這是X獎所能著力之處。我曾與一九九六年創立X獎的彼德‧迪曼蒂斯(Peter Diamandis)交談過,他相當了解化學火箭的局限性。他承認,即使是太空船二號,也面臨著用化學火箭的方法來脫離地球引力過於昂貴的問題。因而,未來的X獎會頒發給能夠以光能推動火箭的人。(但,不是用雷射光,而是類似電磁能的微波光作為來源。)X獎的名聲和巨額獎金的誘惑,將足以引發創業家和發明家的興趣,去創造非化學火箭(例如微波火箭)。

其他還有一些實驗性火箭設計,但都涉及不同的危險性。一種可能性是瓦斯槍,將要發射的物體從巨大的槍管中射出,有點像凡爾納的小說《從地球到月球》中的火箭。不過,凡爾納的火箭不可能真的飛起來,因為火藥不能將投擲物以時速二萬五千英里(脫離地球引力所需速度)射出。相對地,瓦斯槍使用在長管中的高壓瓦斯以高速發射載荷物。西雅圖華盛頓大學已故的亞伯拉罕‧赫茲伯格(Abraham Hertzberg)製造了一個瓦斯槍原型,直經四英吋,長三十英尺。槍內的瓦斯是甲烷和空氣,加壓至氣壓的二十五倍。當瓦斯被引燃,載荷物順著爆炸的方向以驚人的三萬倍重力加速度飛出——這種加速度大到可以夷平多數金屬物體。

赫茲伯格已經證實這種瓦斯槍有效。但要投擲載荷物進入外太空,這個管子必須更長(大約七百五十英尺),而且沿著彈道,必須使用不同的瓦斯。最多必須分五個階段使用不同瓦斯,以推動載荷物脫離地球引力。

瓦斯槍的成本甚至可能比雷射推進系統更低廉。不過,若要用這種方法送人升空,那就危險得多;只有承受得了強力加速的堅固載荷物才能被投擲。

第三種實驗性設計是離心機——如同繩上的球,在一個圓圈中旋轉載荷物,然後將它投向空中。

德里克‧提德曼(Derek Tidman)建造了一個原型。他做了一個桌上型的模型,可以在數秒內以每秒三百英尺的速度將物體拋去。這個離心機包含一個甜甜圈形狀的管子(圓圈直經三英尺),管子本身直徑一英吋,並含有一個小金屬球。當球環繞管子時,有個小馬達推動球,使它加速。

一個真實可以投擲載荷物進入外太空的離心機,將大得多——直徑數百或數千英尺,可以把能量注入球體,直到它達到每秒七里。球體將以一千倍重力加速度離開離心機(仍然足以夷平大多數物體)。仍有許多技術問題尚待解決,其中最重要的是球體與管子的摩擦(必須予以最小化)。

這三種設計都需要好幾十年才能達到完善,但唯有政府或私人企業願意提供研究經費。否則,這些原型將停留在製圖板上。

遙遠未來(二○七○─二一○○)

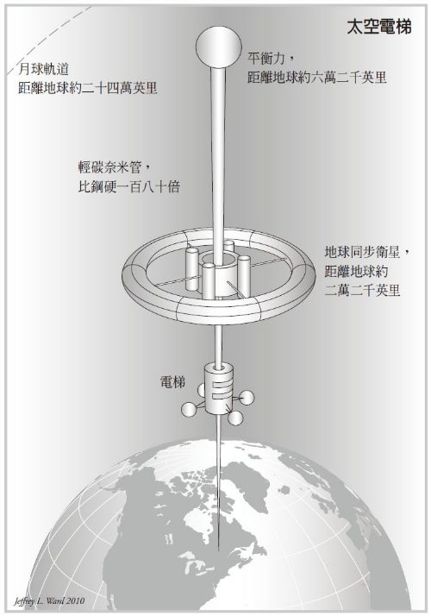

太空電梯

到了這個世紀末,奈米科技甚至會使傳說中的太空電梯成為可能。就像在童話故事「傑克和魔豆」中,我們將可以爬上雲端,甚至更高。我們將進入一個電梯,按下按鈕,然後沿著好幾千英里長的碳奈米管上升。這也將顛覆太空旅行的價格。

回到一八九五年,俄國物理學家康士坦丁‧習歐科夫斯基(Konstantin Tsiokovsky)受到當時最高建築艾菲爾鐵塔的啟發。他問自己一個簡單的問題:為什麼我們不能建造一個通往太空的艾菲爾鐵塔?他計算出,如果它夠高,就會被物理法則支撐著,不會倒下。他稱之為「天空的城堡」(celestial castle)。

想像一顆繫在線上的球。把球旋轉,離心力足以使球不墜落。同樣地,如果纜線夠長,則離心力將避免它掉落地面。地球的轉動將足以維持纜線於空中。一旦這個纜線延伸至天際,任何沿著這條纜線行進的電梯,將能進入太空。

在紙面上作業,這個花招似乎行得通。但不幸地,當運用牛頓運動定律去計算這條纜線的張力時,你會發現它比鋼鐵的張力還要大:纜線會突然折斷,使太空電梯成為不可能。

過去數十年來,太空電梯的構想雖有斷續修正,但都因這個理由而被否決。一九五七年,俄國科學家尤里‧阿特蘇塔諾夫(Yuri Artsutanov)提出一個改進,建議太空電梯之興建由上而下進行,取代由下而上的原始構想。也就是先將一艘太空船送至軌道,然後將一條纜線垂下,固定於地面。還有,科幻小說家也使太空電梯的構想大眾化,其中包括亞瑟‧克拉克(Arthur C.Clarke)的《天堂之泉》(The Fountains of Paradise)和羅伯特‧海萊因(Robert Heinlein)一九八二年的《星期五》(Friday)。

碳奈米管有助於修正此一構想。我們已經看到這些奈米管在所有的物質中有最強的張力。它們比鋼鐵還堅固,強到足以支撐太空電梯的張力。

但問題就在如何創造出五萬英里長的純奈米管。這是一個很大的障礙,因為目前為止科學家只能造出少數幾公分的純奈米管。若用數十億條碳奈米管編織而成奈米片或纜線有其可能,但這些碳奈米管並不純粹。它們只是纖維被壓在一起編織而成。

二○○九年,萊斯大學的科學家宣布一項突破。他們的纖維是複合的,並不純粹(也就是說,它們不適合用於太空電梯),但是他們的方法可做多方面應用,足以製造任何長度的碳奈米管。經過嘗試錯誤,他們發現這些奈米管可以溶於氯磺酸溶劑,然後以一個類似蓮蓬頭的噴嘴射出。這個方法可以製造出五十微米寬、數百公尺長的碳奈米管。

商業應用之一將是輸電纜,因為碳奈米管的導電性優於銅,也較輕、較不易故障。萊斯大學工程學教授馬蒂奧‧帕斯奎里(Matteo Pasquali)說:「若是作為傳輸線,則需要好幾噸,現在還沒有辦法做出那麼多。我們還需要一個奇蹟。」

|

| 圖說:太空電梯將來可能大幅降低太空旅行費用。太空電梯的關鍵可能是奈米科技。 |

雖然這些纜線不夠純粹,不夠格用於太空電梯,但這個研究顯示有那麼一天,我們將能生產出純碳奈米管纜線,堅固得足以將我們帶入太空。

假定未來我們能夠造出夠長的奈米管纜線,還是會碰到實際問題。例如,纜線將延伸至遠超過多數衛星的軌道,所以那些低於纜線最高點的衛星,在繞行地球很多圈以後,總有一天會碰到纜線,釀成撞擊。由於衛星通常以時速一萬八千英里繞行,一次碰撞就可能就大災難。這意味著,電梯必須安裝特殊火箭,在衛星通過前,將纜線移開。

另一個問題是狂暴的氣候,例如颱風、暴風雨和強風。太空電梯必須固定在地面,也許是一艘航空母艦,或是座落於太平洋的探油平台。它必須能夠移動,以避免強有力的自然傷害。

在電梯中,也要有一個緊急按鈕和逃生艙,以便萬一纜線斷裂時可用。如果纜線被折斷了,電梯必須能夠滑動,或以降落傘降落地面,來解救旅客。

為了提供太空研究的新動力,NASA已經對數個競賽提供獎勵。NASA的太空電梯競賽總獎金為兩百萬美元。依據它所訂規則,若要贏得「光束功率挑戰」(Beam Power Challenge),必須創造一種重量低於五十公斤的裝備,能以每秒兩公尺的速度攀爬繩索一公里長。這個挑戰的困難在於這個裝置不能有燃料、電池或電線。能源必須由外界以光束傳送。

我有機會親自見到許多工程師,以熱誠和活力致力於太空電梯,並夢想著能贏得此獎。我飛到西雅圖去,與一個稱為「雷射驅動」(LaserMotive)的團體中富有企業精神的年輕工程師會面。他們聽到NASA競賽誘人的召喚,開始創造可能有朝一日會啟動太空電梯的原型。

我進入一個大倉庫——那裡是他們租來測試構想的地方。在倉庫的一側,我看到可以射出強大光能量的雷射機。在倉庫的另一側,我看到他們的太空電梯。它是一個大約三英尺寬、且有一面大鏡子的盒子,雷射光束將會射到鏡子上,然後被轉向一系列太陽能電池。太陽能電池會將雷射能轉為電力。電力將發動一個馬達,於是電梯將會在一條短的纜線緩緩向上爬。如此,不需電纜垂懸在太空電梯上以提供電力。你只需在地球上將雷射光投向電梯,電梯就會在纜線上自行攀爬。

由於雷射實在太強大,我們都必需佩戴護目鏡。經過無數次嘗試,他們終於能夠發射雷射,並使裝置在纜線爬行。至少在理論上,太空電梯的某一方面問題已獲解決。

剛開始,這個任務實在困難,以致無人獲獎。但是到了二○○九年,「雷射驅動」贏取了獎項。競賽於加州莫哈威沙漠的愛德華空軍基地舉行。一架直升機飛過沙漠,掛著一條纜線。「雷射驅動」團隊能夠讓他們的電梯在四天內攀爬纜線四次,表現最佳的一次是三分四十八秒。因此,我所看見的這些年輕工程師的辛勤工作,終於獲得了回報。

星艦

即使有近年的載人太空任務經費上的挫折,到了世紀結束時,太空人仍可能已經在火星設立前哨站,在小行星帶上也可能有。然後,他們會將下一個目標設定在一個真正的恆星。雖然,星際探測在今日顯得完全無望,但在一百年內,它會成真。

第一個挑戰是找到一個新的推進系統。如果用傳統的化學火箭,要花大約七萬年才能到達最接近的恆星。例如,一九七七年發射的兩艘「旅行者」太空船,已經創下了送出的物體到達太空深處的世界紀錄。它們現在大約深入太空一百億英里,但這個距離只是前往眾星的微不足道的一部分。

有數種針對星際太空船的設計和推動系統已被提出:

☆太陽帆

☆核子火箭

☆衝壓式噴射融合引擎

☆奈米船

當我訪問俄亥俄州克里夫蘭的NASA梅花溪站時,有機會見到一位太陽帆的夢想家。在那兒,工程師建造了世界最大的真空室以測試太空衛星。這個真空室是一個真正的大洞穴:它有一百英尺寬,一百二十二英尺長,足以容納數層高的公寓建築,大到可以在真空的空間中測試衛星和火箭。走進室內,我被這個計畫的龐大震攝住了,許多美國歷史性衛星、探測器及火箭都在此測試過,能夠與它們走過同樣的真空室,我感到非常光榮。

在那裡,我會見了NASA科學家,也是太陽帆的領先倡議者之一的萊斯‧強森(Les Johnson)。他告訴我,早在童年時代讀了科幻小說,他就夢想著要建造一艘可以到達其他星球的火箭。強森甚至寫了一本有關太陽帆的基礎教科書。雖然認為它可以在數十年內完成,但他也必需向現實屈服,接受真正的太空船可能在他有生之年無法實現。強森認識到,如同中世紀的石匠建造偉大的天主教堂,可能需要好幾代人的時間,才能建成可以到達眾星的太空船。

太陽帆的優點在於,陽光雖無實質,卻有動能,因而可以施加壓力。雖然來自陽光的壓力極為微弱(小到我們的手感受不到),但如果帆夠大,而我們又等得夠久,它足以推動星艦航行。(太陽光在太空中的強度,八倍於在地球表面。)

強森告訴我,他的目標是製造一個巨大的太陽帆(由很薄卻堅韌的塑膠製成)。這個帆將有數英里寬,而且在外太空建造。一旦組合完成,它會繞日緩緩旋轉,在前進過程,獲得越來越多的動能。經過繞日數年,這個帆將會旋轉脫離太陽系,往其他星球進發。他告訴我,這樣一個太陽帆能夠以百分之○‧一光速推動探測器,可能在四百年內到達最接近的星球。

為了降低到達星球所需時間,強森尋求各種方法來增加太陽帆的推動力。一個可能是:在一個衛星上面放一個巨大的雷射電池。雷射光束將擊中太陽帆,使它在航向星球途中增加動能。

以太陽帆驅動的太空船有一個問題,就是它很難停止和回頭,因為光是由太陽向外移動。一個可能是:將帆的方向翻轉,運用目標星球的光壓力來使太空船減速。另一個可能是:繞著遠方星球,用星球的引力創造彈弓效應來返航。還有另一種可能,就是在一個衛星登陸,建造雷射電池,然後以星球的光和來自衛星的雷射光束回航。

雖然強森有星球的夢想,他也懂得以謙卑之心面對現實。一九三三年,俄國人從和平號太空站(Mir space station)鋪設了一個六十英尺的聚酯薄膜(或塑膠片)反射器,但那只是實驗性鋪設。第二次嘗試失敗了。二○○四年,日本成功地發射兩面太陽帆原型,但它仍然是測試性部署,不是推進器。二○○五年,行星學會(Planetary Society)、宇宙工作室(Cosmos Studios)和俄國科學院共同進行一個極具企圖心的嘗試,去部署名叫「宇宙一號」(Cosmos 1)的真正太陽帆。它由一艘俄國潛艇發射。但因「波浪」(Volna)火箭發射失誤而未能進入軌道。到了二○○八年NASA的一個團隊嘗試發射命名為「奈米帆D」(Nanosail-D)的太陽帆,但是當「獵鷹」(Falcon)火箭失敗時,它也失蹤了。

終於,在二○一○年五月,日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)成功地發射了伊卡洛斯(IKAROS),(譯注1)這是第一個使用太陽帆科技在星際空間運作的太空船。它是一個方形帆,二十公尺見方,使用太陽帆推動器航向金星。日本人希望最後能夠送使用太陽帆推動器的太空船前往木星。

核子火箭

科學家也曾考慮用核子能推動太空船。這個想法始於一九五三年,原子能委員會開始嚴肅看待攜帶原子反應爐的火箭,並由「羅浮計畫」(Project Rover)起頭。在一九五○和一九六○年代,核子火箭的實驗基本上都以失敗告終。它們往往不穩定,也太過複雜,以致無法適當控制。還有,一個普通的分裂反應爐,顯然無法製造足夠的能量,來驅動一艘星艦。一座典型的發電廠,生產大約十億瓦電力,不足以到達其他星球。

但在一九五○年代,科學家提議使用原子彈和氫彈(而非反應爐)來推動星艦。例如「獵戶座計畫」,提議以一連串的原子彈的強大爆炸產生的核脈衝推動火箭。星艦在背後丟下一系列原子彈,創造出系列X光衝擊波。於是這個震動波就會推動星艦前進。

一九五九年,通用原子能公司(General Atomics)的物理學家估計,一個先進的獵戶版將有八百萬噸重,直經四百公尺,由一千顆氫彈提供動力。

獵戶座計畫的一個熱心支持者就是弗里曼‧戴森。他說:「對我而言,獵戶座計畫的意義,就是為生命開啟整個太陽系。它能改變歷史。」它也是丟棄原子彈的方便方式。「一次旅程,就會丟棄二千個原子彈。」他說。

不過,一九六三年的核子禁試條約殺死了獵戶座計畫——該約禁止地面以上的核子武器測試。沒有測試,物理學家就無法改善獵戶相關設計,於是構想胎死腹中。

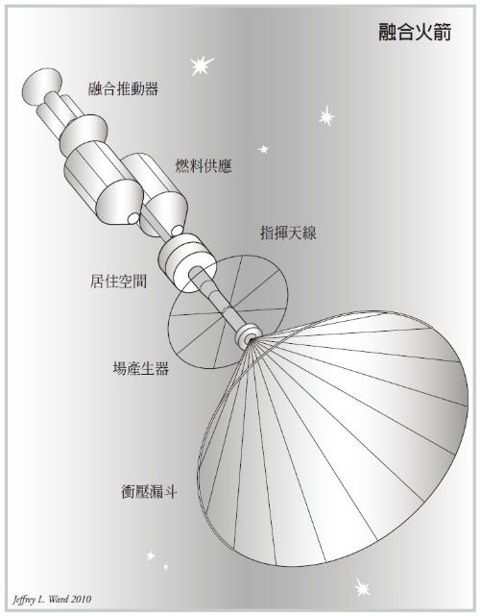

衝壓式噴射融合引擎

但是在一九六○年代,羅伯特‧巴薩德(Robert W.Bussard)還有另一個核子火箭的擬議。他夢想著一個類似普通噴射引擎的融合引擎。一個衝壓式噴射引擎,吸取前面的空氣,將它與內部的燃料混合。引燃空氣與燃料混合物,發生的化學爆炸創造了衝刺力。衝壓式噴射融合引擎以氫氣(氫在星際空間到處都有)取代空氣。氫氣將被電子和磁場壓縮和加熱,直到氫氣融合成氦氣,在過程中釋放巨大能量。這將會產生一次爆炸,由此產生衝力。由於太空深處的氫氣取之不盡,相信衝壓式噴射融合引擎將可永遠運作下去。

衝壓式噴射融合引擎的設計有點像冰淇淋筒。漏斗捉住氫氣,將它送往引擎,在那裡被加熱並與其他氫原子融合。巴薩德計算出,如果一個一千噸的衝壓式噴射引擎可以維持每秒三十二英尺平方的加速度(或地球上所感受的引力),那麼它只需一年就能達到百分之七十七光速。由於衝壓式噴射融合引擎可以無限期前進,它理論上可以脫離我們的星系,在二十三年內(依火箭船內的太空人的測量)到達距離地球二百萬光年的仙女星系(Andromeda galaxy)——依據愛因斯坦的相對論,在加速火箭中,時間會減緩,所以地上也許已經過了數百萬年,而太空人只老了二十三歲。

衝壓式噴射融合引擎面對著一些問題。第一,由於星際空間主要以質子存在,融合引擎必須燃燒純氫燃料——它無法產出很多能量。融合氫的方法很多。在地球上傾向融合重氫和氚(即超重氫),它們產生較多能量。但在外太空,氫是以單一質子的形式被發現,因而噴氣引擎只能將質子與質子融合,產生的能量不如重氫與氚的融合。不過,巴薩德表明,如果我們加上一些碳來修改燃料的混合體,碳將可扮演觸媒的角色,創造巨大能量,足以推動星艦。

第二,漏斗必須很巨大(大約一百六十公里)才能蒐集足夠的氫,所以它必須在太空中組裝。

另有一個尚待解決的問題。一九八五年,工程師羅伯特‧祖比林(Robert Zubrin)和達納‧安德魯斯(Dana Andrews)證明,衝壓式噴射融合引擎所遇拉力,會大到足以阻止它加速到接近光速。這種拉力是星艦移動進入氫原子場中所遭遇的阻力。不過,它們的計算很大的一部分是基於某些特定的假設,不一定適用於未來設計的衝壓式噴射引擎。

|

| 圖說:由於衝壓式噴射融合引擎由星際太空舀取氫,它理論上可以永遠運作。 |

現在,除非找到更理想的融合程序(以及太空中離子的拉力效應),衝壓式噴射融合引擎的前景尚難定論。但如果這些工程問題可以克服,則衝壓式噴射融合火箭肯定會在最佳選擇名單中。

反物質火箭

另一種截然不同的可能,就是應用宇宙中最大能量來源——反物質——來推動太空船。反物質是物質的反面,有相反的電荷;例如,電子有負電荷,但反物質電子(正電子)則有正電荷。它碰到平常的物質就會使它消失。事實上,一湯匙的反物質,就有足夠的能量可以摧毀整個紐約都會區。

由於反物質如此強有力,所以丹‧布朗(Dan Brown)在他的小說《天使與魔鬼》(Angels and Demons)中,有一個壞蛋使用由瑞士日內瓦之外的歐洲核子研究組織(CERN)偷來的反物質製造了一個炸彈,要炸毀梵諦岡。不像氫彈(只有百分之一的效能),一個反物質炸彈有百分之百的效能,經由愛因斯坦的公式E=mc2,將物質轉變成能量。

原則上,反物質可以成為太空船的理想火箭燃料。賓州大學的吉拉德‧史密斯(Gerald Smith)估計,四毫克的反物質,就可以帶我們到火星。可能一百毫克就能帶我們到鄰近的恆星。以同樣重量做比較,反物質釋放的能量比火箭燃料多十億倍。一個反物質引擎外觀將極簡單。你只要滴下穩定的反物質粒子流進入火箭的封閉空間,在其中與普通物質結合,就會造成巨大的爆炸。爆炸的氣體從密閉空間一端射出,因而產生衝力。

我們仍然離開夢想極為遙遠。目前,物理學家已經能夠創造出反電子和反質子,以及反氫原子,而反電子則繞著反質子運轉。這是完成於CERN和芝加哥附近的費米國家加速機實驗室(Fermi National Accelerator Laboratory)的強子對撞器(Tevatron,世界第二大粒子加速器,僅次於CERN的大強子對撞機)。兩個實驗室的物理學家將一束高能的粒子擲向目標,創造蓮蓬灑水般的碎片,其中就含有反物質。強大的磁力被用來將反物質與一般物質分開。然後這些反物質被減速,並讓反電子與它們混合,創造出反氫原子。

有一個人對反物質有過長期的深思,他就是費米實驗室的物理學家迪夫‧麥金尼斯(Dave McGinnis)。他站在強子對撞機旁,對我解釋反物質那令人氣餒的經濟學。他強調,唯一已知的製造穩定數量反物質的方法,就是使用類如強子對撞機的粒子加速器。這些機器極端昂貴,而且只能產生微量的反物質。例如,二○○四年,CERN的粒子加速器,花了兩千萬美元才製造出數個兆分之一克的反物質。以那個速度,必須讓整個地球經濟破產,才能製造足夠的可以推動一艘星艦的反物質。它們確實在物理法則之內,但在近期的未來,製造的代價高得令人卻步。

反物質過於昂貴的理由之一,是因為需要貴得離譜的粒子加速器來製造它。不過,這些粒子加速器有多方面用途,主要是為了製造特異的次原子粒子,不是為了較平常的反物質粒子而設計。我們可以信,如果專門為大量製造反物質,而設計一種新類型的粒子加速器,成本將會顯著降低。因而透過大量製造的這類機器,就可能製造出相當大量的反物質。NASA的哈樂德‧蓋瑞希(Harold Gerrish)相信,反物質的成本,最終每百萬分之一微克可以降至五千美元。

另一個可能性,可能存在於發現一個外太空的反物質隕石。如果這種物體被發現,它可以為星艦提供足夠的動力。事實上,歐洲衛星潘密拉(PAMELA,即Payload for Antimatter Matter Exploration and Light-Nuclei Astrophysics,反物質物質的探測和輕原子核天體物理的有效載荷)已於二○○六年發射,以專門尋找外太空自然生成的反物質。

如果在太空發現大量的反物質,我們可以想像,未來將使用巨大的電磁網去蒐集它。

所以,雖然反物質星際火箭肯定合於物理法則,若要降低成本可能要等到本世紀末年。但如果這點可以辦到,則反物質火箭將會在任何設計星艦者的少數選擇名單中。

奈米船

當我們被《星際大戰》和《星艦迷航記》中的特殊效果搞得目眩神搖之際,我們立刻會想像到,未來會有一艘巨大的、擁有所有最新設備的星艦,聳立在雲霄。但,另有一種可能,卻是應用奈米科技,創造微型星船——可能不會大於一個頂針、一根針或甚至更小。我們有先入為主的偏見,以為星船就必需像「企業號」一般巨大,足以支撐一群太空人。但具有主要功能的星船,有可能以奈米科技縮小,所以,有可能將數百萬艘微型奈米船發射前往鄰近的恆星。我們只要製造少部分奈米船,一旦它們到達接近的衛星,它們可以創造工廠,無限地複製自己。

網際網路原始創立人之一的文特‧瑟夫預期,微型奈米船不僅能探測太陽系,還能探測其他恆星。他說:「透過建造小而強有力的奈米級裝置,恆星系統的探測,將會更有效率。這些裝置將很容易運送到我們鄰近的行星和衛星的表面、地表下以及大氣中……我們甚至可以推斷出,星際探索的可能性。」

在大自然中,哺乳動物只生產少數後代,並確保它們存活。而昆蟲生產大量子孫,只有少部分存活。兩種策略都能使物種存活數百萬年。以此類推,我們不一定要送單一、昂貴的星艦前往其他星星,而可送出數百萬微型星船,每一艘只需一分錢,而且只需要很少的火箭燃料。

在大自然中發現一個非常成功的策略以後,這個概念已經成為固定類型:群聚。鳥類、蜂群和其他飛行動物往往成群結隊。不僅因為數量大較為安全,而是群體也扮演早期警報系統的角色。如果在群體的一部分發生危險性干擾(例如掠奪者的攻擊),訊息迅速傳到其餘成員。它們的能量運用也很有效率。當鳥類以典型的V字形飛行時,這種類型所產生的尾波和湍流會降低每一隻鳥飛行所需能量。

科學家將群聚視為擁有「超個體」的特性,這種超個體有超越任何個體的群體智慧。例如,螞蟻神經系統簡單,腦部很小。但它們的群體可以創造出複雜的蟻塚。科學家希望從自然吸收一些這類的教訓,應用於設計群體性機器人,讓它們有一天能夠踏上前往其他行星和恆星的旅程。

這與五角大廈追求的「聰明塵」(smart dust)的假設性觀念類似:數十億顆粒子送入空中,每一顆都帶有偵查感應器。每一個感應器的智能並非很高,但它們可以集體傳送如山的資訊。五角大廈的國防先進研究計畫署已經以經費支持此一研究軍事應用的可行性,例如監控敵人在戰場中的位置。在二○○七年和二○○九年,空軍發表政策說明書,說明未來數十年的計畫細節,綱要所列,從「掠奪者」的先進版(現在一件四百五十萬美元),到小於飛蛾每件數美分的小感應器群體都有。

科學家也對這個觀念感到興趣。他們想要在颶風、暴風雨、火山爆發、地震、水災、森林大火以及其他自然現象發生期間,噴灑聰明塵去即時監控成千上萬個地點。例如,在電影《龍捲風》(Twister)中,我們看到一群堅強的風暴追逐者,冒著生命的危險,將感應器放在龍捲風四周。這並非很有效率。與其由少數科學家在火山爆發,或龍捲風來襲時置放少數感測器,以測量溫度、溼度及風速等資料,不如用聰明塵從數千不同地點,同時在數百里內蒐集資料。當這些資料輸入電腦時,就能立即提供颶風或火山轉變的即時資訊。這個研究目前已有商業上的風險性投資設立,準備在市場推出這種感測器(有些比大頭針的針頭還要小)。

另一個奈米船的優點,在於只需很少的燃料,就能將它們送入太空。不用巨大的只能達到時速二萬五千英里的推進火箭,要以難以置信的高速將微小的物件送入太空相對容易。事實上,要用普通電場以接近光速將次原子送入太空很容易。這些奈米粒子帶有很小的電荷很容易以電場加速。

不需耗費巨大資源把一個探測器送到另一個衛星或行星,單一的奈米探測器可能有能力自行複製,因而創造了整個工廠或甚至月球基地。然後這些自我複製的探測器,又可以發射去探索另一個世界。(問題是,怎樣才能創造出第一個自我複製的奈米探測器——它仍然還在遙遠的未來。)

一九八○年,NASA認真考慮自我複製機器人探測器的概念,招集了一個名為「太空任務的先進自動化」的研究會議,由聖克拉拉大學主辦,討論到數種可能性。NASA科學家探討的一種可能,是送細小、自我複製的機器人到月球。因而,機器人會用月球的泥土,複製無數的自己。

多數的報告致力於建立化學工廠以處理月球岩石細節——這種岩石被稱為「表皮土」(reghlith)。例如,機器人將降落於月球,先自行解體,然後以其零件重組成新工廠(很像玩具變形機器人)。又如,機器人可能創造一個拋物線形的鏡子來集中日光,開始熔化表皮土。然後它將用氫氟酸附著並開始處理表皮土,以吸取有用礦物和金屬。然後金屬可以編織成月球基地。最後,機器人將建立一個小型月球工廠來複製自己。

二○○二年,NASA的先進概念研究所又在這些有關自行複製的機器人報告的基礎上,開始以經費支持系列計畫。有一個科學家,已經在認真研擬建立在一個晶片的星船計畫,他就是康乃爾大學的梅森‧佩克(Mason Peck)。

我曾有機會在佩克的實驗室訪問他。在那兒,你可以看見他的工作台堆滿最後可能送入軌道的零件。工作台隔壁是一個小型且乾淨的房間,牆面覆蓋塑膠,精緻的衛星零件就在那裡組合。

他的太空探索願景,與好萊塢電影帶給人的大不相同。他想像一個微晶片(一公分大,一公克重)能夠被加速到光速的百分之一至百分之十。他將利用彈弓效應的優點(NASA用來以高速拋出太空船)。這個引力協助操作涉及送太空船環繞一個行星(如同彈弓上的石子),因而利用行星的引力去增加太空船的速度。

但佩克打算不用引力,而用磁力。他的觀念是把一個微晶片太空船,送到木星的磁場(大於地球磁場二萬倍)迅速繞行。他計畫讓奈米船以此一磁力加速。我們的粒子加速器,就是用磁力把次原子粒子加速到好幾兆電子伏特。

他讓我看一個晶片樣本,他認為有一天它會被投到木星軌道去。那是一個比指尖還小的小方塊,塞滿科學迴路。他的星船將極簡單。在晶片一端,有太陽能蓄電池,以提供通訊的能量。在另一側,有一個無線電發射機、照相機和其他感應器。這個裝置沒有引擎,因為只用木星的磁場推動。(NASA的先進概念研究所,是於一九九八年開始以經費支持此一計畫和其他太空創新擬議,很不幸地,由於預算刪減,該研究所於二○○七年關閉。)

所以,佩克的星船願景,截然不同於科幻小說中所見的龐然巨艦——由一群勇敢的太空人駕駛,轟隆進入太空。比方說,如果在木星的一個衛星上面建立了基地,則可以發射數十個小晶片進入這個巨大行星的軌道。如果一個雷射炮的電池也建立於這個衛星,則透過雷射光的照射,這些晶片就可以加速,直到它們達到光速的某一比率。

然後,我問他一個簡單的問題:你能運用奈米科技將你的晶片縮小到分子的大小嗎?如果可以,就不需利用木星的磁場為這些晶片加速,而利用建立於我們的月球基地的粒子加速器,以接近光速發射分子大小的探測器。他同意這是可能的,但他還沒想通細節。

所以我們取出一張紙,一起算出這個可能性的公式。(這是我們從事研究的科學家互動的方法,走到黑板前,或拿出一張紙,寫下公式來解決問題。)我們寫下洛倫茲力(Lorentz Force)的公式——佩克用它來為繞行木星的晶片加速。然後我們將晶片的尺寸降低至分子的大小,將它放進一個假設性的(類似CERN的大強子對撞機)加速器中。我們可以很快的看到,公式允許這種奈米船,只用在月球基地上的粒子加速器,就能加速至接近光速。由於我們將星船的尺寸,從一個晶片縮小到一個分子,所以能夠將加速器從木星的大小,縮小為傳統粒子加速器。看來這個構想還真的有其可行性。

但是在分析此一公式之後,我們雙方同意,唯一的問題是這些精緻的奈米船的穩定性。加速器會不會最後將這些分子解體?如同一個用線繫著繞圈旋轉的球,這些分子在接近光速時將會遭遇離心力。這些分子也會有電荷,所以即使電場也可能將它們解體。我們都獲得相同結論,認為奈米船肯定有其可能性,但尚需數十年研究,才能將佩克的晶片縮小到分子的尺寸,並強化它們,使它們在加速至接近光速時不致解體。

所以,佩克的夢想就是:送一群晶片到最接近的恆星,希望其中有一些真的能夠跨越星際太空。但當它們到達時要做什麼?

這就是卡內基梅隆大學矽谷校區張沛(Pei Zhang)研究的著力點。他已經創立了一個有一天會飛到另一個星球的迷你直升機隊伍。他很榮耀地向我展示看起來像是玩具直升機的「群體機器人」隊伍。但外觀能欺人。我可以看到每一個機器人中間有一個布滿迴路的晶片。按下一個按鍵,他就釋放四個「群體機器人」進入空中,向著各個不同方向飛行,並送回資訊。很快地,我被「群體機器人」包圍了。

他告訴我,這些「群體機器人」的目的,就是當緊急狀況(如火災或爆炸)發生時,透過偵查和監控,可以提供關鍵性訊息。最終,這些「群體機器人」可以裝配電視照相機和感應器,來偵測緊急時所需的重要資訊如溫度、氣壓、風向等等。戰場、火場,甚至外星球地面,可以放出數千「群體機器人」。如果其中之一碰到障礙,它會以無線電傳送此一資訊給其他的「群體機器人」。

所以,太空旅行的版本之一,將是佩克所設計的成千上萬廉價而又用過可棄的晶片,以接近光速射往最接近的星球。一旦其中一部分到達目的地,它們會長出翅膀和漿葉,如同張沛的「群體機器人」隊伍,飛過外星球地面。然後它們會以無線電送資訊回地球。一旦有希望的行星被發現了,第二代的「群體機器人」將被送過去,在這些行星建立工廠,而這些工廠又將複製更多這種「群體機器人」,讓它們飛往下一個星球。於是,這種歷程無限地延續下去。

出走地球?

到了二一○○年,我們可能已經送太空人到過火星和小行星帶,探索過木星的衛星,並且開始啟動送探測器前往其他恆星的第一步。

但人類自身又如何呢?我們會在外太空找到新家,以太空殖民地來舒緩人口問題嗎?人類會在二一○○年開始離開地球嗎?

不會。考慮到成本,即使到二一○○年和以後,大部分人類仍然不會登上太空船,去訪問其他行星。雖然有少數太空人會在行星中建立小小的前哨站,人類本身仍將被局限於地球上。

基於地球將是未來好幾個世紀人類的家這個事實,會產生另一個問題:人類文明本身將如何演化?科學將如何影響我們的生活形態、工作以及我們的社會?科學是繁榮的引擎,所以它會如何重塑未來的文明和財富?

譯注1:原名Interplanetary Kite-craft Accelerated by Radiation Of the Sun,意思是「依靠太陽輻射加速的星際風箏」,縮寫名取自希臘神話人物。