第一章 有一种叫作「互联网」的东西

二零一八年十二月和一九九五年四月

二零一八年十二月二十日,一年一度的圣诞季即将来临,美国各大校园都进入了假期的节日气氛。

美联社一则篇幅不长的新闻震动了大洋两岸—一名就读于宾夕法尼亚州理海大学(Leihigh University)化学系的二十二岁中国留学生杨宇凯(Yukai Yang,音译)涉嫌在二零一八年春天长达几个月的时间里,缓慢地向自己非洲裔室友的食物和饮用水中投放铊毒和其他毒物,被检方以蓄意谋杀、重度袭击他人、种族恐吓、毁坏公物等多项罪名检控,送入宾州北安普敦郡监狱。

受理此案的宾州北安普敦郡地方检察官莫加内利在新闻发布会上,将杨宇凯涉案的相关罪行形容为「奇怪又诡异」(weird and bizarre)。

案情确实使人瞠目结舌,甚至有些毛骨悚然。两个男孩做室友已经有好几年,根据检察官的说明,黑人室友罗耀(Juwan Royal,音译)甚至一度认为他们关系很好。宾州地方报纸《早报》(The Morning Call)报导,周围的其他人以前也都以为他们关系很好,所以新闻爆出后,很多人十分震惊。

随之,案情的许多细节也被披露出来。杨宇凯是一名连续三年登上「院长名单」(Dean's list)的优等生,还曾在二零一八年获得这所私立学校级别最高的化学奖项。本来顺风顺水二零一八年就能毕业的他,在四月突然被开除,原因在于种族歧视——他被发现曾在宿舍内破坏罗耀的床和电视机,并在房间里多次留下「滚出去」以及有着严重种族侮辱色彩的N开头涂字。

诡异的是,这两名男生当初成为室友并非被动分配,而是互相主动选择的结果。可见关系曾经确实不错,但友谊后来破裂了。

检方透露,杨宇凯承认自己从网上购买到了含铊的化学品,偷偷将之放入宿舍共享的冰箱里的食物中,投毒的路径还包括罗耀的漱口水和饮料。而受害人二零一八年二月分喝水时感到有灼烧感,三月分出现了包括头晕、痉挛、呕吐、下肢麻木、疼痛等多种症状。经医院检测,他血液中的铊含量呈阳性,浓度达到每公升3.6微克(μg),高于人体安全限值。检方还说明,罗耀目前已从理海大学毕业,但仍受到铊中毒后遗症的困扰。

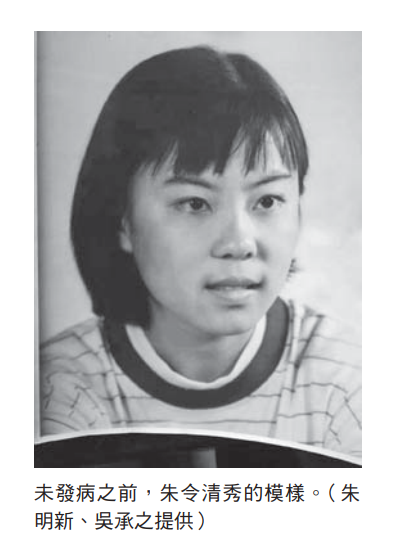

在看到这则英文报导的时候,我预感到,「朱令」这个名字一定会很快再次登上微博热搜,就像过去十多年里我见证她一次又一次成为网络热点那样。果然,之后的几天里,这条新闻被中文媒体编译发布,二十三号,朱令登上热搜——同样是化学专业高材生,同样涉嫌室友投毒,同样发生在二十出头的韶华盛极时刻。不同的是,一个案情迅速公布,嫌疑人可能面临二十年乃至终身监禁的刑罚;而另一个,历经二十三年,真相依旧迷离。

从一九九零年代中期由于中国第一例互联网求助全球会诊的报导听说朱令这个名字,到之后得知一个风华正茂的清华才女被人投铊中毒造成终身残疾,其后历经二零零五年天涯论战、二零一三年复旦黄洋案等一次次网络热点,我已经对于这个让人唏嘘的故事、朱令一家人多舛的命运和铊这种恐怖的元素熟悉得不能再熟悉了。这种重金属元素工业上主要用于电子零件制造,也曾是老鼠药的成分。它的化合物无色无味,极易溶于水,对人体有剧毒。中毒的症状包括四肢剧痛、严重腹痛、脱发等等,对于大脑和视神经的损伤也非常强烈。

由于毒性和破坏力极大,美国早在一九七零年代便禁用铊生产老鼠药了。

此时,距离我接受朱令父母的委托,开始尝试把这个故事细致地梳理和完整地记录已经过去了一年半的时间——这实在不是一个能轻松讲述、并被轻松倾听的故事。但是,正如一位同样一直关注朱令的网友给我的留言:「从未遗忘,不敢遗忘,希望有生之年看到真相。」

§

「这里是中国北京大学,一个充满自由民主梦想的地方。但是一个年轻的女孩正在死去,虽然中国最好的医院协和医院的医生尽了最大的努力,还是不能诊断她是什么疾病。」

一九九五年四月十日是个星期一。

二十一岁的北大力学系学生贝志城在那一刻还不完全理解互联网的力量。彼时,互联网在中国还是新生事物,全国只有三条256K的链路(数据链)——分别在清华、中科院和化工大学。

这条信息发布之后带来的近百回复和惊人流量很快震撼了他。那是北大陈耀松教授搭梯子从清华接线才连上的宝贵的网络,贝志城度过了一个不眠之夜之后,一直待到第二天清晨五点才离开计算机,把一夜之间收到的近百封邮件拷贝到磁碟片带回宿舍。

求助邮件中提到的女孩名叫朱令,是贝志城在北京二十六中(后改为汇文中学)的初中同学。初三同班过一年,高中又在同一所学校的朱令给贝志诚的全部印象是,「虽然不是班干部、三好学生那种类型,但至少是个德智体全面发展的好学生。」

在一九九二年两人分别考上北大力学系和清华化学系之后,贝志城与朱令的交集并不多。他没有想到,再一次见面,竟然是在协和医院的重症监护室(加护病房)里,面对一个气息奄奄、生命垂危的昔日同学。

贝志城的回忆中,一九九五年寒假,他从同学口中第一次得知了朱令「生怪病」的消息。「现在怪病真多啊,你知道朱令突然肚子痛住院,然后头发掉光了,什么原因都查不出来。」这之后,他断断续续听说朱令出院回家休养,直到四月。

同为贝志城和朱令中学同学的扈斌,至今仍记得自己约贝志城和另一位即将到美国读研的同学去协和医院看望朱令的情景。

「你是不是去看看朱令,她好像不行了。」扈斌打电话给贝志城。

「不是已经好了,在家休养吗?」

「不是,又发作了,而且这次很严重,已经在协和的ICU昏迷了。」

扈斌记得,当时北京还非常冷,三个年轻人穿着厚毛衣、戴着围巾,「有点五四青年的劲头」。在偌大的、迷宫一般的协和医院里,三个人找了一阵子才终于到达了ICU。

无菌的ICU病房,看望的人并不能入内。三个男生要一次一人轮流进入,隔着玻璃看望朱令。病床上,朱令静静躺着,刚刚经历了一次肺部感染导致的急救。气管被切开,插了管,旁边有空气压缩的机器不停工作。扈斌记得,朱令的眼睛上面蒙了两块湿纱布。护士的解释是,她已经昏迷几十天,需要保持眼球湿润,防止视觉机能被彻底破坏。

这场景至今使得贝志城和扈斌心有余悸。他们的印象中,当时的朱令非常瘦,没有头发、戴着帽子,肤色惨白,半裸的身上插满管子。

「我们看完以后都很震惊,没有想到是这么个状态,」扈斌回忆。

贝志城更觉得难以接受。在后来的回忆中,他写道,对于二十出头的自己,「同龄人的死亡好像是离我们很遥远的事情。」而一个个轮流站在病床前看望朱令使得自己「不吉利地想到了很像向遗体告别,接着意识到这是一个同龄人处在垂死状态,忽然产生了一种极强烈的恐惧感想要拔腿逃走,但是双腿又像灌满了铅逃不掉」。

「好不容易磨蹭够了觉得不失礼节的时间走出ICU」的时候,贝志城希望找些办法安慰在外面等候着的朱令年迈的父母。扈斌记得,由于家属不能进入ICU陪护,他们就在旁边的过道里放了一张躺椅。「二老就累了就躺一躺,过夜陪着就这么躺着。」

看着两位老人焦虑憔悴、对于朱令的始终无法确诊的病情一筹莫展的样子,贝志城开始尝试没话找话。他突然想起同宿舍的同学蔡全清对他提起过自己在为系里教授陈耀松实习,研究一个叫作「互联网」的东西,挺神奇,「可以和全世界联络」。贝志城告诉朱令的父母有这么个东西,或许可以向全世界寻求帮助。

两位老人不置可否。彼时的他们并不知道「互联网」是什么,连续几十天精疲力竭地照顾女儿之后,他们俩都身心俱疲。在贝志城的建议下,礼貌又淡然的两老将信将疑地把病历复印了一份交给他,并没有抱很大的希望。

反倒是扈斌,在贝志城要走的时候跑出来叮嘱:「贝志城,你一定要尽力想想办法。」