第三章 朱令与她的家人

一九九二年以前

一九四一年出生的吴承之祖籍浙江温州乐清,文革前他考入刚刚建立、尚在北京的中国科技大学地球物理系学习无线电遥测,认识了北京知识分子家庭出身的姑娘朱明新。

甫一建立,中科大便承载了卫星上天的使命,在百废待兴的新中国有着举足轻重的地位。一九五八年学校诞生,郭沫若担任首任校长,彼时科学院的一些权威大家,从严济慈到华罗庚,都到科大去教课,知名度和认可度与清华北大不相伯仲,三所高校并称中国高等教育的「三驾马车」。「当时好多上海中学的、北京四中的学生都考科学技术大学,」朱明新回忆。

二十世纪六零年代,吴承之毕业便被分配到中国科学院地球物理所,投入原子弹爆炸的研究工作。而朱明新,则被「发配」去了山西运城搞「四清」。这是响应毛泽东号召于一九六二年底,在中国农村逐步推开的一场政治运动,要求知识分子和农民同吃同住同劳动,意图「反修防修,防止演变」。运动最初的口号是「清工分,清帐目,清财物,清仓库」,后来扩大为「清政治,清经济,清组织,清思想」,被称为「大四清」。朱明新把这些难记的口号概括为「整人」,「他们的那些干部,原来的大队长,有什么问题,我们就去,就是整他们。」

此时的吴承之被安排在中国第一颗原子弹爆炸任务的前沿奋战,调到了大西北做实验。朱明新回忆,后来年纪大了,吴承之一口牙齿全部掉光,「便是那个时候留下的后遗症。」

大乱时代的中国,政治运动一个接着一个,计划赶不上变化。「四清」还未结束,一九六六年来了。这一年四月,朱明新回到北京,之前还一腔热血「四清」的人倏地一下就全散了。吴承之和朱明新的科大同学们,几乎全部留在地球物理所工作,核心就是「搞卫星」,而朱明新则被分到了生物物理所。所谓生物物理所,依然围绕着卫星上天,「是搞动物上天的研究所。」

一九六七年,吴承之和朱明新结婚。时值文革初期,人心惶惶,科学院的人每天无所事事,既不工作也不科研,「人们的常态就是一天天晃啊晃,这儿批批那儿斗斗的。」一九六八年,新技术局成立,就把「搞天上的技术」的人都抽调到国防科工委(俗称「五院」)去了,吴承之和朱明新也在其中。

一年之后,夫妻俩迎来了第一个爱情结晶,给宝贝女儿取名「吴今」。四年之后的一九七三年,小女儿也来到了这个世界。夫妻俩决定姐姐跟爸爸姓,妹妹跟妈妈姓,取名「朱令令」(大家习惯称她为「朱令」)。一对理工科高知迎来了两个可爱的女儿,即使身处文革大乱之中,也感到生活的幸福和甜蜜。

§

在二十世纪七、八十年代的中国,无论物质还是精神都单调匮乏。夫妻俩却尽其所能地给女儿们创造好的学习条件。在清华园长大的朱明新从小就喜欢弹钢琴,但在她成长的年代,拥有一架钢琴是近乎不切实际的奢望。朱明新的弟弟朱明光记得,少年时代,姐姐买了一大摞钢琴谱,到清华的音乐教室练习。曲谱很厚、硬皮、用网编成,她视若珍宝,爱不释手。文革时期,这些琴谱和其他的书籍一样被「处理」掉,使得朱明新愤怒、伤心了很久。

有了自己的女儿,夫妻俩便决定弥补这个遗憾,即使家里并不宽裕,还是在八零年代初为女儿们添置了一台钢琴。

学琴成为了两个小女孩的巨大乐趣。吴今很快便进步迅速,以至于教学的老师都啧啧赞叹,最后甚至主动提出不再收费,免费教这个聪颖的学生。妹妹也羡慕极了,学琴益发用功。于是,姐妹俩争钢琴成为了这个小家庭常常出现的景象。和不少学琴的孩子要被家长催促甚至强逼着练琴不同,舅舅朱明光记得那让人忍俊不禁的画面,「她们俩谁先放学回家,谁就先抢到弹钢琴。」

后来网上广为流传的一篇名为〈朱令家庭小传〉的文章这样描述姐妹俩:「姐姐更漂亮一点,妹妹身材高一点,两人各有千秋,都是人见人爱的女孩儿……至今我还记得当年到她们家玩,姐俩在一个钢琴上合奏的样子。当时演奏的曲子是〈小狗圆舞曲〉,曲风诙谐幽默,那时他们一家人充满了欢笑,是令人神往的美满家庭。」

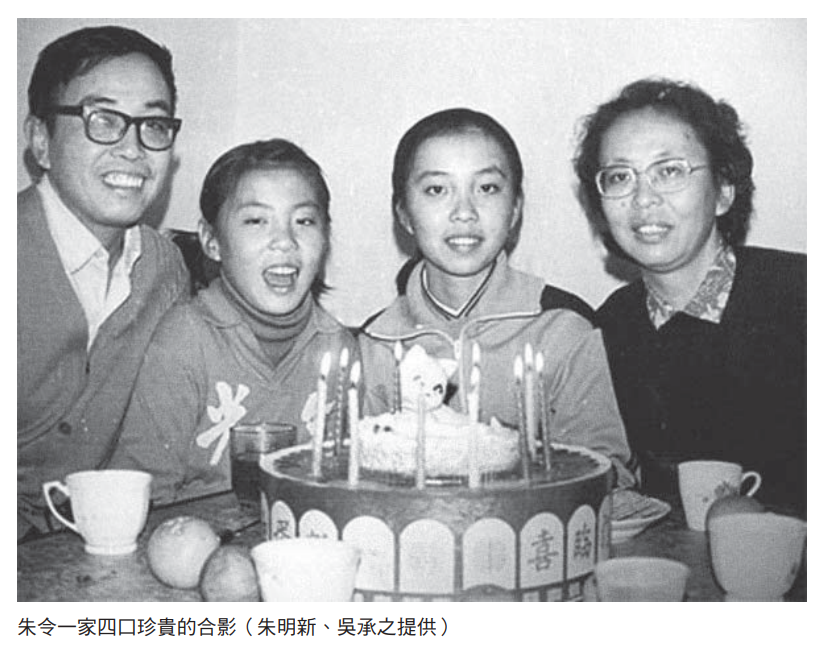

那大概是朱令家最幸福的一段时光,两个女孩懂事又聪慧,多才多艺,欢笑常伴。一张一家四口吃生日蛋糕的黑白合影上,两个女儿都笑颜如花。姐姐像妈妈,妹妹则跟爸爸更相似。照片上,吴今的微笑显得内敛矜持,还穿着光明小学校服的朱令,则阳光明媚,灿烂如花。朱明新说,两个女儿的性格也确实如此,一动一静,迥然相异却又相得益彰。

「朱令有点像《红楼梦》里的史湘云,嘻嘻哈哈,没心没肺。她姐姐有点像林黛玉,忧郁,遇到什么事不高兴,就拿一本英文翻译或者是做一些题目,用这种方式来反应她的不高兴。」朱明新回忆。

舅舅朱明光印象中,也记得吴今性格中的争强好胜和内敛沉郁,「很有想法,从小眼睛就特别有神,是干什么事都想拔尖的那种小孩。」他推荐从小就阅读广泛的外甥女读罗曼 罗兰的《约翰 克里斯多夫》。在吴今后来的作文中提到,书中的人物安多纳 德对她影响很深。小说中,这个法国女教师性格郁郁寡欢,最终为了主人公克里斯多夫献出生命,是个不折不扣的悲剧角色。

吴今是在文革刚结束时进入光明小学就读的。彼时中国教育刚刚从巨大的混乱中恢复,百废待兴。大城市尤其是北京开始重新严格执行规则,要求入学必须年满七周岁。吴今对于小学一年级的功课信手拈来,游刃有余。朱明新便跟学校老师请求让女儿跳级,「老师说你给她做一下卷子。于是我就把高年级的卷子给她做,全都做出来了。我让她就跳了一级,小学一共只上了四年。」

朱令的小学同学王晓丽记得,到四年后她们也进入光明小学的时候,吴今的大幅照片和个人介绍就悬挂在教学楼的楼道里,「那是我们的学姐,非常优秀!」

§

与多愁善感、对己严苛的姐姐相反,朱令从小性格就非常开朗乐观。朱明新回忆,两姐妹小的时候,每到暑假,她就把她们留在家里,自己上班去,两个人都会自觉学习。期末考试后问考得怎么样,姐姐常常垂头丧气地说,考得不好。而朱令则会开心地说,「我考得不错!」后来妈妈得知,两个人都考了第三名。

相较吴今,朱令性格更加外向,兴趣广泛多元。根据和她一同入读崇文区光明小学、后来又一同升入北京汇文中学的发小扈斌回忆,小学的朱令成绩拔尖,很快担任学习委员,体育也同时一枝独秀,「游泳特别棒,而且感觉她在学习、游泳这些事情上都不是特别累,很自然的状态。」

王晓丽也记得,在区里面相当不错的光明小学里,朱令从小就是受老师青睐的佼佼者。「她比较早慧,很爱学习,老师对她非常的怜爱和喜欢,还会跟她说『你去玩会吧』。」她印象里,从小就觉得朱令是个「科学家苗子」。「我们小时候的科技手工课,她交的手工模型是一个日晷。故宫里的日晷是石头制的,她的是纸。对一个小学生来说,做这种光照的计时器,很成熟。」

女儿们的早慧,朱明新在四十年后回忆起来还如数家珍,她记得自己完全不用操心她们的学习,孩子们上小学的时候她有时叮嘱一句没事做做数学题,不必多说,回家时就发现都已经做完了。这种自律使得工作忙碌的父母很放心,吴承之记得,当时中央电视台开始播放少儿英语学习节目《跟我学》(Follow Me),两个孩子便自觉地每天跟随学习,根本不需要大人叮嘱。

朱明新觉得家庭氛围在不知不觉之间影响了两个女儿,「因为我们都是做技术工作的,总觉得应该多学一点东西,知识就是力量。我有的时候会说,『我也不可能给你们留太多的钱或者物质,就希望多学,储备一些知识,这是最大的财富。』」

王晓丽也被朱令的知识面和好奇心折服。她记得小学时到朱令家玩,她出了个游戏点子:「在一个小锅里面煮叶子,煮完以后用个小牙刷拍,把叶肉拍完了只剩下叶脉。然后把它夹在书里面做书签。」

家庭的影响或许源自书香门第的传统。朱明新的父母也是知识分子,姐妹俩的外公朱启明早年曾参加二二九运动,一九七零年代末文革平反后担任北京市高级法院顾问。朱明新记得,小时候父母不允许她看小人书,买的都是巴普洛夫之类的科学家传记。做为一九三零年代在燕京大学西语系学习的民国时代知识分子,朱启明的外语非常好,两姐妹从小便得到外公的教导。在文革中后期中国封闭的社会环境里,学习外语是一件堪称奢侈的事情,但姐妹俩的外语水平比一般同学高出很多。

就像蜘蛛人的名言,能力愈大,责任愈大。朱令在升入汇文中学后,成了班上的英语课代表。中学阶段的闺蜜孙涛(化名)记得,每天早上朱令都会为大家领读,发音标准,不厌其烦。钢琴的特长也使得文艺成为中学阶段的朱令身上的一张标签,「那会儿很早,有文艺特长的孩子不是很多。每到新年晚会,她都会特别热心地张罗,」孙涛说。

朱令中学老师的评语也印证了这一点。在一篇要求书写自己的中学命题作文中,朱令说她的特点是乐观、真诚。朱明新记得,老师的反馈是,「写得挺好,看你这篇文章就好像看到你这个人一样。」

§

一九八七年,从汇文中学毕业的吴今以崇文区理科状元的成绩考入当时极为热门的北京大学生物系,继而在强手如林的北大继续耀眼地出众着:成绩拔尖,弹钢琴,跳芭蕾,并很快成为了北大校舞蹈队的主要成员。

大二时,吴今在英语写作课中完成了一篇英语作文的作业,题目是:‘To be or Not to be:The meaning of life,the meaing of death’(生,抑或死?——生命的意义,死亡的意义)。这篇文章后来被翻译成中文刊登在了《北京大学校报》上。一个二十出头的女孩思考生死,似乎并不常见。而更让人难以置信的是,这竟然一语成谶。

一九八九年四月一日是一个周六。正在读大二下学期的吴今和同学一起到距离北京一百公里外的河北保定涞水县境内的野三坡春游。第二天,原本决定下午返回北京的她因为考虑到五四大运会团体操的排练而决定在上午提前返校。和另外两个计划上午返回的同学一起走向车站时,她意犹未尽,想再爬山看看景点,就此和同学分别。两位同行的同学以为她会与计划下午返回的同学汇合一起回校,便先走了。

当下午第二组同学也返回北大后,两批同学都以为吴今回家了。直到四月三日周一上课时,她没有出现,打电话发现她也没有回家,大家这才着急起来。吴承之朱明新夫妇和一些同学当天立即前往野三坡寻找。第二天,也就是她失踪五十多个小时后,人们在山腰找到了吴今的遗体。

这件事情之后被警方定性为意外失足摔落山谷。

如此突然的变故给这个家庭带来了沉重的打击。朝夕相处陪伴自己十多年的姐姐陡然离去,给当时只有十六岁、正上初三的朱令带来的伤痛可想而知。朱明新回忆,「她一直很想姐姐,很伤心。」

贝志城印象中,这个活泼的女孩子沉默了好几个月,后来「虽然恢复了,但总有些不同」。扈斌也记得,朱令「沉默了,不像以前那样少年不识愁滋味的状态。此前朱令的学习成绩在年级里面一直都是拔尖的,出事后受到了一些影响」。孙涛还记得,朱令在学校食堂边上的小花园里面栽了一棵树,纪念姐姐。

§

所幸由于一贯的出类拔萃,朱令获得了在汇文中学保送高中部的资格。高中阶段,尽管比起过去话少、安静了,但朱令在大家的关心之下渐渐恢复。在这所几年前自己的姐姐曾经创造荣耀的名牌高中,她的学习很快又如鱼得水。

多年同窗的扈斌赞赏汇文中学给予朱令保送的「仁义」。这是中国最早的一所教会中学,始建于一八七一年,最初为美国基督教美以美会(The Methodist Episcopal Church)设立教堂时附设的「蒙学馆」,一九五二年被新中国北京市人民政府接管,更名为市立二十六中。后来,在一批老校友的努力下,一九八九年又重新恢复校名「汇文中学」,并挂上了早期的英文铭牌——Peking Academy。

汇文中学的校训是「好学近乎智,力行近乎仁,知耻近乎勇」,为北大老校长蔡元培题写。这是一所很有「自由民主、以人为本」理念、深受西方价值观影响的中学,在当时应试教育已初现雏形的时代,竟然并不强迫学生们上晚自习。在宽松且尊重个人兴趣和发展的氛围里,两姐妹不但学业骄人,还一个舞蹈极其突出,一个民乐造诣出众。

关于高中时代的朱令,从高一开始和她同班的闺蜜胡雪逸脱口而出的是「学霸」——而且是学习、体育、音乐、美术俱佳,一个多才多艺的全能型学霸。和其他花季少女一样,彼时的朱令和高中里另外四五个女同学关系很亲密,高中三年常常在一起嬉笑玩闹、陪伴成长。胡雪逸形容朱令是典型大大咧咧的北京大妞,极其活泼开朗,「永远嘻嘻哈哈,有时候马马虎虎走路跌跟头,我们笑她她也无所谓。」

在高中里,朱令还开始了古琴的学习。和如今不愿意孩子「输在起跑线上」的父母为幼年的孩子报各种乐器班奥数班外语班不同,从来很少让父母操心的朱令是高一时偶然听到古琴的乐声觉得悦耳,主动表达希望学习的。父母做的只是帮她打听哪里能买琴,哪里能找老师学,其他的事情便都由她自己完成。舅舅朱明光记得,朱令很有兴趣,学得很投入,「还说过想编一本(曲谱)书呢」。

跟古筝不同,古琴相对更加偏门和冷僻,教学的老师看到这个有悟性的姑娘愿意学习和传承非常高兴,和她相当投缘。就和当年姐妹俩学钢琴优秀到爱才的老师主动免去学费一样,后来古琴老师也不再收费,而是改成和朱令「切磋技艺」了。吴承之记得,朱令病倒后,古琴老师还带了一张明朝的琴来看她,「给她弹了两个小时,声音真是好听。」

一九九二年,朱令参加高考,她的梦想曾经是同样考入姐姐入读的北大生物系,考完觉得发挥似乎不够满意,对询问的妈妈说「但上清华应该是够了」。事实上,一方面,九零年代初的北大第一学年必须强制军训,朱令不想这样花掉一年时间。另一方面,姐姐在北大出了事,朱令情感上一直有些难以接受,后来舅舅朱明光回忆,「她会觉得,当时他们(吴今的同学)怎么能就抛下她呢?」虽然彼时的清华学制是五年,时间显得漫长,但英语优异的朱令已经打定主意,毕业就出国留学。

多年后的朱明新有过一丝懊悔,如果当时不让朱令到清华学习,或者不选择化学专业,很多事情可能就不会发生。然而在一九九二年,清华对于这个家庭来说,是个很有感情的选择。朱明新记得,刚刚建国的时候因为母亲在清华附中任教,自己家就住在清华园。后来,朱令舅妈陈东的父亲也在清华教书,舅舅、舅妈家就在清华校园里。因此,对于朱令来说,重回清华有种回家的感觉。对于古琴的热爱无以复加的她而言,也没有什么能比经常去舅舅舅妈家练琴更开心的了。

于是,一九九二年九月,十八岁的朱令迈进了清华大学化学系物理化学与仪器分析专业的大门。