第二章 「要是我们不在了,朱令怎么办?」

二零一七年

二零一七年四月三十日是个星期天,清华大学一百零六周年校庆。清晨的南校门附近,已经是一片热闹景象。进入校门要出示证件证明自己是或曾经是这所享誉全球的顶级学府的一分子。不少满头银发的校友重返故地,满脸笑意盈盈。清华园校道上处处可见带着孩子回来感受父母青春的小家庭,就读于此的自豪在多年后依然溢于言表。

二零一七年,一九九二级的物理化学专业本科生迎来了毕业二十周年的纪念。三十一名同学如今已经天各一方,不少早就在海外定居多年。在这个特别的日子里,有一半人赶回到母校参加庆典和同学聚会——毕业二十年来,这个班级还从来没有举行过集体聚会。

其中本就寥寥可数的女生更是显眼,她们之中有金亚和王琪。而当年与她们有着同寝之谊的另外两个女孩却缺席了:她们一个叫朱令,一个当年叫孙维。

事实上,此时此刻,朱令人也在北京,距离充满喜庆气氛的的母校校园不过一个小时的车程。而她却已经再也无法见证和分享这种喜悦。

§

四月二十七日,我走进位于北京远郊的小汤山疗养院一栋不陈旧但却昏暗寂寥,给人感觉有些压抑的病房楼。潮湿、阴冷,见不到阳光。走向前台护士站,说我来看朱令,护士的眼神稍有警惕,但打了个电话跟病房里朱令的妈妈朱明新确认之后便很快点头放行了。

走过长长的,寂静无声,光线昏黄的走廊,我在尽头看到了已经站在病房外等候的朱明新。整洁的米白色方格马甲,一头银白短发梳得整齐不乱,表情平静和善,眼镜后面是淡然沉着的目光:「令令正在做练习,」她轻声说。

我们走进病房,看到朱令四肢被固定在一张一人高的器械床上,在床被一点点摇直至九十度竖立的时候「站立」了起来。

此时的朱令四十四岁,穿着干净的白领秋衣,朱红色开衫,深紫色运动裤。短发整齐,面庞干净。昔日韶华盛极时的灵动和矫健已全然不见。但多年来媒体反复报导说由于药物造成「体重超过一百公斤」的臃肿也并不准确。眼前的她看起来行动迟缓,但并不肥胖,下肢肌肉甚至由于长时间不能站立而出现萎缩,显得比常人细弱得多。

「令令,看谁来看你了,」在母亲的声音里,她扭过头,脸上的肌肉显露出微笑的努力。但是她看不见了。清晨的阳光透过窗户投射在长长的睫毛上,她的瞳孔呈现浅棕色,眼神有些浑浊,似乎蒙着一层薄雾,她已经几乎全盲。很快,练习开始,朱令脸上那一晃而过的笑意被痛苦的表情代替。

「这是每天早饭后都要做的,」朱明新说。朱令的脖子上,插进的呼吸管非常惹眼。二零一一年时,由于肺部感染,她的气管在喉咙处被切开,之后六、七年一直未能缝合。这之前,她已经多次经历肺炎感染,更不要提先后患上的糖尿病、腹部肿瘤、呼吸功能衰竭,一次又一次,朱令被宣布病危,又一次次都顽强地挺了过来。

本该处在生活和事业巅峰期的朱令,一天二十四小时都囿于这小小的病房之中,由此时已经七十六岁的父亲吴承之、七十五岁的母亲朱明新日夜照顾。之前两年,爸爸妈妈还会推着她的轮椅走出病房晒晒太阳,这两年父母亲的身体也每况愈下,这样的小奢侈便也愈来愈少了。

§

由于横膈膜麻痹,肺萎缩,朱令的右肺已经基本不工作,功能几近衰竭。现在的她必须全日吸氧,间或用呼吸机帮助呼吸。而脑部损伤又导致气管长时间处于打开未闭合的状态,吃东西很容易就发生食物进入气管导致肺部感染而危及生命。

「所以医生不让给她吃饭,但是我们还是偷偷给她吃,」朱明新说。父母每天把蔬菜、主食切磨成糊状喂给女儿,延续她的一日三餐。即使是这样,也难免会呛到。一旦发生这种状况,需要马上从呼吸管把食物残渣吸出。

「既然这么危险,干嘛还要给她吃饭呢?能不能输营养液?会安全得多吧?」我说。

「她的生活质量已经太低了,如果连吃饭这一点乐趣都没有了……」朱明新感慨。

朱令的小学同学王晓丽记得朱明新和吴承之有多么在意朱令「特别爱吃」的这个生活乐趣。搬到小汤山之前,两老在家照顾女儿的十多年里,为了给她加强营养,节俭的父母专门请了一个阿姨,「做烤鸡什么的,还有蛋糕、巧克力、橙子,她特爱吃甜的。」高糖分的食物对朱令健康不好,宠爱心切的父母想出个两全其美的办法—先给女儿吃些降血糖药,再让她享受美食。

用进废退,喉咙一直不能缝合,又反过来使得朱令的肺部功能进一步弱化。由于脑部受损,她难以自主呼出二氧化碳,晚上睡觉必须整夜戴上呼吸机。此前做体检时,血液中的二氧化碳含量已经比正常人高50%以上,普通人在这种浓度下会昏迷不醒,而朱令的身体已经有了适应性。

这时,朱令的父亲吴承之从隔壁病房走过来打招呼,穿着蓝白相间的棉质方格衬衫,短发灰白整齐,无框眼镜后面的眼睛明亮淡然,举手投足间显露出老一代知识分子标志性的修养学识和温文儒雅的气质。

如今,一家三口都既是病号又互为陪护,小汤山两个病房的套间,除了提供朱令休养和急救的条件,也使得年近八旬、健康状况逐渐恶化的两老有了疗养和享受基本医疗救护的可能。

二零一四年十月,吴承之突发肠梗阻,进行了小肠切除和肛瘘手术。二零一五年三月再次手术,小肠和大肠重新连接恢复了正常功能。到了四月,他又突然大面积脑梗塞,所幸及时发现,经过抢救恢复了大部分身体机能。四月底出院,手已经不能再写字。二零一五年下半年开始,慢性病腰脊柱管狭窄的症状日渐明显,走路腿愈来愈疼,只能连续行走几十公尺,有时甚至连下床都很困难。晚上护理朱令的工作,也只好转交给朱明新。

但母亲的身体也算不得硬朗。二零一四年,她腮腺肿瘤进行摘除手术,所幸恢复得不错。但事实上十年前,二零零四年她就曾因为劳累过度在家里摔倒,颅脑内血管破了三根,开颅手术后补了一块钛合金板。对于这场意外,朱明新毫无记忆。一个星期之后醒来,对于自己怎么会摔倒,怎么去医院,都是一片空白。吴承之曾经担心老伴的身体能不能撑得住,「还好,没有后遗症,心里的石头落了地,」他当年告诉记者。那段时间,吴承之非常艰难,医院里老伴在手术,家里还有女儿需要照顾,但乐观的他依然感慨幸运:「因为医生很熟悉朱令,一看是她妈妈,立即从家里赶过来。钱还没缴大夫已经在做开颅手术了,否则后果不堪设想。真是托令令的福!」

§

尽管已经年近八旬,但两位老人行动干练,言谈思维都很清晰,既不觉衰老,也没有悲恸。听他们平静地叙述令人心碎的往事,对于来访的人倒似乎是更大的考验。

二十余年间,不少人有过类似的感觉,一方面感到爱莫能助,一方面又被深厚的沉重感折磨。一直深度介入帮助朱令的贝志城这些年很少到访,原因就是心理上难以承受。事实上,很多人会有类似贝志城在网帖〈现实不是童话〉中所坦承的无力感:「这件我努力过的事情,并没有像小时候听的童话那样有个美满的结局,所以多年来我一直不愿意面对。」

但和朱令的父母谈话,并不会感到这种悲痛或沉重。他们极少表现出愤怒、激动或任何强烈的情绪。两位老人一个平静淡然,一个乐观豁达,甚至带点俏皮。《三联生活周刊》曾经报导,和这个家庭走得很近的纪录片拍摄者张瑾记得吴承之时不时表现出的幽默感。「二零零八年奥运火炬传递,大家看电视,朱令在器械上练站立,他就拿了张报纸卷起来说:『朱令这是火炬,举着!』」

王晓丽形容这个家庭像一个稳定的「铁三角」,只要朱令还在,就是一个完整的家。在她眼中,一方面朱令享受着父母毫无保留的爱,另一方面,她也反过来使得父母快乐和坚强。「换上别人,恐怕精神早崩溃了,」吴承之在国家地震局的多年老同事耿庆国曾这样跟记者喟叹。朱令的舅妈陈东也在和我见面长聊后感叹朱明新吴承之的坚韧,「换成是我,做不到。」

事实上,接近这个家庭,并不会感到压抑,反而会为点滴快乐触动。在我走进病房的时候,小小的收音机正在播放央广文艺频道的《海阳现场秀》,逗笑的段子和轻快的音乐在走廊里老远就能听到。随着包袱一个个抖出来,朱令的脸上也时不时绽放出笑意。「令令喜欢听这个,」朱明新说。

在二零零五年接受采访时,朱明新曾向记者回忆十年前的女儿,彼时她刚刚从中毒后长达半年的深度昏迷中醒来,「常常吵着要看书。」但其实铊毒已经严重损毁了朱令的视神经,「后来她明白自己视力已经严重受损,就再也没听她提过看书读报的事了。」听,于是成了后来十余年朱令最大的快乐。

王晓丽的观察里,这个家庭的欢乐瞬间非常动人。她记得自己每每上门看望,朱令的爸爸都会热情地张罗各种好吃的。朱令有时会「吃醋」,怒气冲冲地说:「你!你是!我!爸!爸!」看到自己的女儿有情感需求和依恋,吴承之平时不露喜悲的脸上总会毫不掩饰地笑开花。

朱令偶尔会显示出以往睿智的一面,她听新闻,听天气预报。还会表现出强大的意志力和求生欲望,「普通人可以死千百万次,她还活着,」王晓丽感慨,她记得朱令清醒的时候跟她爸爸说,「如果你不管我,就再也没有人管我了。」

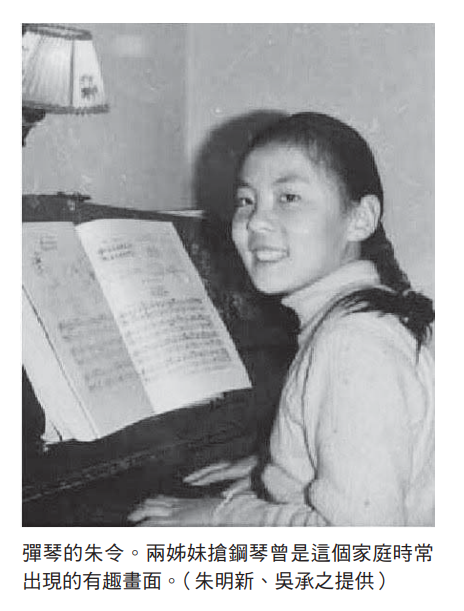

状态好的时候,朱令听音乐——曾经精湛于钢琴和古琴的她听到琴声往往会很快平 静。张瑾曾回忆朱令听到弹古琴的声音立刻说「弹得不好,意境不够」。但钢琴则是父母刻意避免的——朱令和姐姐吴今曾经都学习钢琴。一九八九年,姐姐在一次郊游中意 外失足去世。张瑾说,曾经有一次,朱令无意间听到钢琴曲随之悲痛不已,「叔叔说,她突然想到了姐姐。」

可惜,清醒智慧的时光并不常有,中毒已经二十余年,神经系统被彻底摧毁,这些灵动瞬间会很快再被混乱和迷惑取代。状态不稳定的时候,朱令会以为自己还在大学里,有时对父母大发脾气。「吴承之!走开!」她会说,「让我去实验室!」王晓丽觉得她已经变成了另一个人,一个残存了朱令的身体和一些灵魂的人,「她不再是以前的朱令了,一个那么美丽优雅的女性,变成了一个中年妇女。」

照顾护理智力和身体残疾的病人并不是件轻松的事情。多年来和这个家庭保持紧密接触的王晓丽感慨朱明新吴承之的不易。完全失去自理能力的朱令无论是身体的清洁、大小便乃至生理期的清理都需假手他人照顾,更不要提各种肢体练习和身体移动,二十余年来都是两个老人亲力亲为。「尊严没有了呀,」她说。

尊严——这个词,对于这个三口之家是一条始终隐隐存在的线。两位理工科知识分子,把悲伤和痛苦小心地遮盖好,体面而不卑不亢地保护和支持女儿体面而不卑不亢地生活。张瑾曾经向媒体讲述过两件事,「朱令当年在宣武医院住院,有个康复大夫想用她做一个教材,讲如何让病人站起来,阿姨虽然不想让人拍这样的朱令,但她也想,朱令已经成这样了,还能为人类、为康复事业做点事,她愿意,相信朱令也愿意的。汶川地震,阿姨用朱令的名字捐了钱。她想告诉大家,朱令还活着,有情感、有尊严地活着。」

§

对于小家庭此刻的境况,二老已经觉得宽慰。在过去二十余年里,虽然每过几年朱令就会再次引起公众关注,但两位老人家在位于北京方庄那座始建于九零年代的老楼小家里照顾女儿的状况基本没有改变。记者、热心网友、志愿者们来来往往,川流不息,带来关心和帮助,又都慢慢淡去。

二零一三年前的十八年,这一套楼道光线昏暗、贴满各种纸张、颇有些崎岖难找的民房就是朱令一家三口的家和长期病房。房子大约一百平米(30.25坪),分为四室一厅,每个房间都被两老收拾得小而整洁。内饰是九十年代装修刚兴起时的风格,浅色壁纸,绿格子地板总是擦得干干净净。事实上,从九五年朱令中毒之后,这个家渐渐已是家徒四壁。不少记者描述过看到的情景:陈设简单,墙皮脱落,书柜里满是药物和保健品。照顾朱令的小房间只有一张小床和一张病床,氧气瓶常年矗立着,让人感觉像是置身医院的病房。

在二十一世纪开头几年到朱家采访的记者描写过窗台上的小花,也提到过朱令最喜欢别名「死不了」的马齿苋—这种小花看起来样子平常,但生命力极为顽强,掐下一截儿,即使已奄奄一息,但重新插在土中,稍有湿润,仍能神奇般成活。这个喜欢「死不了」的姑娘,就拥有和这种看似平淡无奇的小花一样坚强旺盛的生命力。

那些年里,为了照顾女儿,朱明新和吴承之养成了一套独特的生活习惯。朱明新每天从凌晨到中午值班看护,吴承之则负责中午到子夜的时段。一家人中午的时候才能聚在一起吃顿午饭,老俩口互相交流女儿的病情。

房间里,堆满了吴承之自制加工的各种复健器械和工具。由于脑萎缩造成的损伤,朱令的平衡能力几乎完全丧失。王晓丽记得,看望朱令时常常会听到父母像对小孩子一样要求:「坐直。」对于坐着坐着便倒下去,手上拿着杯子水也常常泼洒出来的朱令而言,平衡,这个普通人看来简单的任务,却是十年如一日的练习。

§

退休前,吴承之是国家地震局高级工程师,朱明新则是中国远洋运输总公司高级工程师,享受国务院特殊贡献专家津贴。这个家庭曾经衣食丰裕,生活无忧。一九九五年朱令中毒后,本来工作繁忙、极有事业心的朱明新不得不提前退休照顾女儿。搬到小汤山前,朱令每月的医药费在五、六千元,父母的退休工资只是勉强能够承担必要的生活开销,其余全部用在女儿身上,早已捉襟见肘。原本做为受过高等教育的知识分子,老两口的收入可以过上舒适的退休生活,但为了照顾朱令,一家人即使极尽节俭,也几乎穷尽了积蓄。两人最担心的,就是一旦他们离世,朱令的生活该如何延续。

二零一三年,由于复旦大学研究生黄洋中毒的案件,朱令重新回到大众视野,这一次的力度和热度都前所未有。网络关注在短时间暴增成百上千倍,愤怒而机智的网民们甚至想到了去美国白宫的「We The People」(我们人民)网站请愿。征集到的实名签名几天内就突破了十万。二十年正义和真相的缺席,加之嫌疑人当下身处美国的传闻,使得人们饱含热情又几乎是孤注一掷地使用这种大洋彼岸的「在线上访」方式。

那是欧巴马政府于二零一一年在白宫网站上启动的网上请愿系统,只要通过电子邮件地址注册,就可以发起请愿,要求请愿或者参加请愿。根据当时的规定,请愿内容只要在三十天内得到十万人签名支持,就可以得到白宫的答复。

发起人是一个署名「YZ」、位于迈阿密的网友,他写道:「清华大学学生朱令于一九九五年遭人两次蓄意用致命化学物铊下毒,由此导致其终生瘫痪。有迹象显示其室友孙某有做案动机,而且有机会获取此致命化学物……还有资料显示孙改了名字并通过婚姻造假进入美国。为保护我们公民的安全,我们吁请政府开展调查,并将孙驱逐出境。」

这种只要注册就能请愿,甚至可以使得美国联邦政府做出回应的低门槛信息公开行动,无疑使得无数关心朱令的网友欢欣鼓舞。更重要的,有可能借助一个有民主法治传统的国家的公共平台获知被隐瞒的真相、惩罚千夫所指的嫌疑人,更是中国社会无法想像的奢侈。迅即,这场大洋彼岸「洋信访办」的请愿行动被出口转内销,流行于当时如日中天的微博和刚刚兴起的微信。

新华社、《环球时报》、《人民日报》罕见地以〈三万人签名要白宫介入朱令案〉为题,报导了这场民间舆论场上的公众行动,地方报纸随后发表〈十万人白宫网站签名,要求驱逐朱令案嫌疑人〉的消息:「至二零一三年五月六日十六时零四分,朱令案白宫官网请愿量突破十万人。」

朱令父母没有想到会出现这样的情况,他们一贯的谨慎处事方法没有变化,认为这并非寻求正义的合适方式」,「不参加也不支持白宫请愿,依然相信正规管道。」

两年之后,白宫做出了迟来的回应:表示对朱令的遭遇感到理解同情,「发生在一九九五年的朱令中毒事件是一个悲剧,任何一个年轻人都不应该遭受如此苦难,而我们也理解这件事对她的亲友是多么大的打击。」但「拒绝对请愿中的具体请求做出评价」。

§

由在北美的朱令大学同学童宇峰和长期关心朱令的何清管理的「帮助朱令」基金会也在当时的一份声明中回应说:「关于白宫请愿,首先,这个请愿书相当草率,文法、基本事实谬误不少,诉求也不成立;其次,国外政治力量的介入恐怕只会阻碍朱令事件的解决。」声明还指出,请愿书中的「Jasmine Sun」是孙某的说法并没有被证实,而孙某是否在美国也没有确证。

尽管这种善良而朴素的追求公义的想法未能成真,事件带来的极大舆论关注却是不言而喻的。何清记得,从二零零四年基金会成立以来,以往捐赠大约总数为三十五万元,二零一三年四月之后,一个多月就达到了将近一百万。之后虽然慢慢冷却,但每年也依然会有数万到数十万的捐助进入朱明新的支付宝账户。

与此同时,朱令当年的室友们也在这段时间一一被网友挖出关注。除了嫌疑人孙维,还有网友认为她的另两名室友也是「共犯」。在人肉搜索发现其中的王琪和她的丈夫、同为朱令所在清华物化二班的同学潘峰当时于广发基金公司担任高阶主管之后,「金融战」上演了。这是朱令的同情者们针对广发基金发起的做空威胁,他们希望通过这种办法惩罚王琪夫妇。

汹涌的民意同样引起了官方关注。二零一三年五月,记者们络绎涌入朱令家时,警方也来到了朱令家,在九零年代后期案件的侦破工作似乎不了了之后,这还是第一次。当记者密集的时候,一天曾有六个警员到朱令家挨个查问到访者的身分,检查每个人的证件。

朱令父母是非常典型的中国老一辈知识分子,温和友善、勤于工作、循规蹈矩、遵章守纪,几十年来连与人发生冲突都非常少。二零一三年女儿的境况引起巨大关注的时候,不少外媒打电话来希望采访,夫妻俩都谨循着照章办事、不惹麻烦的原则婉拒了,「我们先在内部解决好。」

尽管朱令父母选择尽一切可能小心谨慎,审查机器还是开动了。二零一三年五月三日,在白宫「We The People」网站出现呼吁美国当局调查和驱逐孙维的请愿的这一天,「朱令」、「孙维」以及「铊中毒」都成为了当时如日中天的新浪微博上禁止搜索的「敏感词」。

然而,这种消极围堵和笨拙遮掩的策略适得其反,网友立即被激发起了更大的怒火和对官方更严重的不信任。「朱令成为敏感词」本身登上了全球范围的新闻标题。不得已,两天之后,朱令铊中毒等相关信息被放行允许搜索。

终于,到了五月八日,在网络汹涌民意发酵近一个月之后,北京警方在官方微博发布消息,称对「朱令令案」未获得认定犯罪嫌疑人的直接证据,并强调项目组始终坚持依法公正办案,未受到任何干扰。但是,「碍于证据灭失等客观因素,此案最终无法侦破。希望社会公众能够理性客观看待,尊重侦查工作规律,理解支持公安机关依法办案。」

§

尽管民意至此被陡然「降温」,官方的关注却并没有终止。十八年过去,以前朱明新熟悉的民警已经退休,新接手的负责人在这次关注高峰之后把一家三口安排到了小汤山,并解决了住院费和医疗费。

吴承之回忆,那是二零一三年五月十日,北京市公安局副局长前往朱令家探视,随后在北京市公安局、卫生局等部门协调下敲定安置方案。首先安排朱令到友谊医院的「高干楼」进行体检,之后召集二十多位专家进行会诊,对于下一步治疗提供建议。最终,有关主管部门确定,北京市医疗系统中,小汤山医院适合一家人的居住疗养。

这是一家二零零三年「非典型性肺炎」SARS肆虐之际,由于地理位置远离喧闹的北京市中心、利于隔离的「优势」而被做为对抗非典主战场的医院。彼时,这座地处远郊、占地宽阔的医院短时间内缓解了疫情重击之下北京病床紧张的窘况。苍白的病房和医护人员的消毒服装,曾是那段时间中国媒体镜头中几乎成为集体回忆的共同主体。SARS之后的十年里,这里迅速回归平静,甚至寂寥到有些凄凉。

已逐渐转型为疗养为主、治疗为辅的疗养院,拥有充足的床位和空间提供给朱令一家三口,具备基本的医疗和药品资源,同时远离市区、媒体的追逐和公众的注视,小汤山显然成为此时此刻对于主管部门而言最为理想的不二选择。

但吴承之朱明新最担心的,是小汤山距离市区较远,一旦女儿发生紧急状况,急救条件有限。官方随即承诺,北京市友谊医院可以提供急救「绿色通道」,保证突发状况发生时的处理。于是,二零一三年七月九日,朱令一家搬到了小汤山。

朱明新苦笑,「如果没有大家的关注,我们不可能有现在的待遇。但是他们也有一个条件,就是不要接触外面来采访的人。住在这儿得把『朱令』改成『吴令』,进来访问的人都得要登记身分证。后来我们看了一下,那一页,都是专门登记访问令令的人。」住进小汤山的第二年,曾有一名摄影记者希望给朱令拍照。因为机器特别大,医院院长都被惊动了,「就过来训了他一顿,不让他拍。」

朱令父母对于这里急救条件较差的担忧一语成谶,一家人三次因为友谊医院的「绿色通道」转危为安。二零一四年年初,朱令肺部感染导致肺衰竭,送到友谊医院抢救,急救医生为她插了呼吸机辅助呼吸,经过四十多天终于脱险。当年十月,吴承之突然腹痛不止,在小汤山无法确诊,急送友谊医院发现是肠梗阻,紧急手术割掉半公尺的小肠后转危为安。二零一五年秋天,吴承之在女儿病床前突发脑梗塞晕倒,急送友谊医院抢救,住院十几天后恢复良好。他自己感慨,刚晕倒的时候右边身体「基本瘫了」,写字都很困难。但硬是一点点恢复了过来,「医生们都很惊奇,真是沾了女儿的光。」

那之后,像此前一次次热点舆情转淡一样,一家三口在小汤山的生活又渐渐平静。以前的十八年,在他们简陋窄小的家里,两人十多年如一日,每天为朱令清理气管:雾化、清痰、洗肺,注射胰岛素,一勺一勺喂饭,帮她翻身。在小汤山的日子依然每天重复着前一天的轨迹,只不过,有了医生和护士在旁。

曾经,朱令父母和朋友们都抱着她能慢慢好转的希望。发现朱令保留有远期记忆的时候,王晓丽曾经尝试用儿时的事情来刺激她:「她记得小孩子的事情,但是没有近期记忆。大学只记得一些,之后是空白的。我想这是一个好的途径,和她交流沟通。」王晓丽还尝试张罗各种民间偏方,中医疗法,针灸推拿,但都没有作用。「几年的努力,发现其实是于事无补的。后来我理解了,关于这个病不要太理想化,不要梦想着她能站起来。脑萎缩,是器质性的病变。」

朱明新和吴承之也经历了一样的心理过程。从一九九五年朱令中毒便提前退休以来,他们每天二十四小时看护着女儿,没有睡过一个整觉,没有一起吃过一顿悠闲的饭。「叔叔能去一个小店吃一晚上的东西,对他就是很大的一个放松和享受,然后很快又要回家照顾令令,」王晓丽说。但看着朱令的健康状况逐渐螺旋式下降,曾经满怀期待她有一天能好起来的父母亲已经渐渐不再抱有希望。

曾经,朱明新不断诉说自己有两个最大心愿:一个是女儿康复;一个是公安机关能抓到凶手,一切真相大白。年复一年,两个希望都显得愈来愈依稀和渺茫。在女儿刚刚醒来的那几年,她时不时会给父母带来一些希望的火花,有时会突然认得了一些人和一些东西,有时会猛地想起一些以前的事情。朱明新曾对记者说:「如果能有好的办法治疗,卖房子也值。」

但是这样的瞬间每每稍纵即逝,「那种感觉往往就是一瞬间,剎那之后,再找到这种感觉就得几个月,甚至几年。」

来看望这个家庭的人,都有一种共鸣:朱令的父母在巨大的痛苦和悲剧面前保持着极好的克制和隐忍,没有歇斯底里,不曾绝望崩溃,甚至会反过来给探访的人安慰和力量。王晓丽把这归结为一个字「悟」:「当我生活当中遇到艰难的时候,叔叔会反过来开导我,让我去悟。他说『我不悟能走到今天吗?』所以你需要去安慰他们吗?不,他们会开导你的。」

王晓丽记得,她唯一一次感觉到老俩口情感流露的时刻,是去吴今的墓地扫墓。当时有一个电视台女记者去采访,长得有三分神似姐姐。他们说姐姐活着的话应该是这个样子,应该也这么大了。」她记得,即使那次扫墓时,老俩口依然是不变的坚强和慰藉。「叔叔跟姐姐说话,说你放心吧,令令现在很好。」

§

在小汤山医院的一整天,吴承之和朱明新按部就班地忙碌着。该谁去为朱令做康复训练,谁去买饭,谁来喂饭,有条不紊。中午,吴承之催促朱明新带我到医院旁边的餐厅午饭,自己留下在病房「值班」。饭桌前,平素一向吃饭清淡简单的朱明新关心地让我多吃点。闲谈间我说起看到朱令过去二十多年的遭遇,我就再也不能相信善恶有报这样宗教色彩的预言。朱明新感触地点了点头,「是的,这世上有的人就是幸运,有的人就是不幸。」这是我第一次目睹她很少有大喜大悲的神色中,流露出强烈的情绪和无力感。

「所有的父母都会这样照顾子女的,这没什么,」她说。

「我们注意饮食,希望尽量能活得久一点,要是我们不在了,朱令怎么办?」