第六章 什么坏事都赶上她了

一九九五年三月

一九九五年二月二十日,新学期开学。朱令坚持拖着未愈的病体回到了清华。

舅舅朱明光记得,家里人不放心,又通过同仁医院找了位老中医,开了些中药给她带着到学校喝。当时的中国,一线城市里满大街都是刚刚兴起的黄色面包出租车,非常便利,但价格不算便宜。人们在遇到重要的事情时才会选择「打面的」。朱明新打了一辆,送女儿返校。

此时距离朱令演出后离开学校住进同仁医院已经过了两个多月,宿舍里有了些变化。朱明新记得,窗台上放了一大簇「非常巨大已经有些败落」的鲜花。还记得当时人在宿舍的孙维说,这是「送给爷爷的,家里太多了,带来放在宿舍」。在朱明新的记事备忘录上记载着:看到朱令重返宿舍,孙维还跟她说了「长长的一席话,『关切』地劝她让朱令暂时休学休养」。说「病来如山倒,病去如抽丝。应该好好休息啊」。

在宿舍里,朱明新意识到,对于平时矫健的女儿不在话下的上铺,此时成了艰巨考验。「她复习用的书在床底下的箱子里,从上铺爬到下铺拿书,再爬回去都非常困难,疼得受不了。」极度虚弱的情况下,这段时间朱令基本很少上课,就在宿舍准备补考。舅妈陈东回忆,当时朱令要补考三门科目,其中副系主任薛芳渝教授的物理化学最难。朱明新也记得,那年这门功课「考试特别难,全班好多同学都不及格。我把她送过去看到桌上有个通知,说王琪没考好,也得补考」。但朱令发挥很不错,补考成绩依然在班上排进了前十名。

这段时间里,朱令还艰难地去了一次实验室做实验。朱明新记得,开学后第一个周末,女儿打车回家时还想着做实验,「带着实验报告,可是她连写实验报告的力气都没有。」

去学校食堂吃饭,此时也成了艰难的任务,朱明新就每天往学校跑,除了给女儿送中药,也带去面包和壮骨粉冲剂,让她在宿舍吃。中药需要加热,男朋友黄开胜想起民乐队有个同学在团委做学生工作,办公室有电炉子,而且离女生宿舍不远,就带朱令去煎药。

这样,以往朱令风风火火、实验练琴、忙碌多采的生活,基本被足不出户、只能在宿舍床上半躺着看书的封闭静养取代。朱明新觉得,女儿有着倔强和自尊的一面,不希望依赖别人照顾,「她不太愿意麻烦别人。所以基本上那段时间活动很少,因为太难受了。」

但心气极高的朱令依然雄心勃勃,不甘心休学。不但认真补考,还坚决不肯放弃选修计算机和德语课。不少同学记得这段时间里偶尔在学校看到她的样子。

潘波记得朱令唯一一次上课,「戴着帽子,显得有点臃肿,坐在角落,一个不起眼的位置。」因为以往她给人的印象总是神采飞扬,「看人的眼神儿都比较有神,也很少有不开心的事情,」潘波觉得这种对比很明显:「当时她心情是不好的。一个人很蔫儿,很少说话。」张利则记得,下课出了教学楼以后看到她走路特别吃力,「拖着腿在走的感觉。」男生们觉得于心不忍,就问需不需要背着她。「朱令特别要强,就说不用。」环境系女生张博,曾经和朱令一同上过「视听练耳」课,这时意外看到朱令「剃了个光头,戴着顶帽子」,还嘀咕:「真是特别酷!」同学陈忠周当时担任物理化学课的课代表,当时印象中朱令脸色特别苍白,但依然上了课并准时交作业,而且「做得非常好」。

朱明新详细记录下了二月二十日到三月三日之间朱令在清华的生活。两个周末,她都回了家,在母亲照顾下吃中药、调养和休息。其余八天,所有活动全部在清华:「除每日去团委办公室用电炉热中药之外,去系里上了一次实验课,上了一次准备补考的答疑课和参加『物化』课的补考,其他时间,整天躺在宿舍床上,准备补因住医院缺考的几门课的考试。在校的这两周,身体虚弱之极,每日早饭只能吃些我带给她的面包和壮骨粉冲剂,喝同宿舍其他人打来的水,不离开宿舍。午饭和晚饭无力与同学一起在饭厅吃饭,只好勉强撑起,去饭厅买饭菜端回宿舍,半躺着吃。清华大学女宿舍管理很严,不许男生进入。所以,接触的人极其有限。」

§

母亲把这八天里女儿的行踪如此细致地回溯,是因为,很快,朱令再一次病倒了。后来的朱明新确信,就是在这八天里,她第二次中毒。而这一次,要严重得多。

那是一九九五年三月六日,星期一,从家里回到学校的朱令晚上打电话回家,说「非常累,脚痛而且有点麻」。坚持了一天之后疼痛加剧,朱令回了家。当天晚上,病情迅速恶化,来势凶猛,半夜的时候她脚部痛到已经不能碰触,连手臂也开始觉得麻。家人叫了救护车,先送到北医三院急诊——当时那是清华大学校医院的对口单位,师生就诊能报销公费医疗。闻讯赶来的舅舅舅妈都记得当时揪心的情景,朱令抓着病床床杠喊疼:「她嚎,她疼地叫,那就是疼得不行了。」

然而当班的是一位骨科大夫,怀疑是骨有问题,只简单问了几句便说:「没什么问题,可能是癔症。」开了些止疼药便了事。家属们觉得这个诊断不准确,但已是深夜,只能又叫了救护车把朱令拉回清华校医院,但校医院不肯接收,说只能等到白天,打发他们去北医三院等候门诊。此时已经到了八日凌晨,朱令疼痛难忍,又整夜没能休息,已耐受不住两个医院踢皮球过程中在板凳上的等候,家人只好又叫了救护车回家。

吴承之记得,就在朱令就医的过程中,他接到了女儿同宿舍同学打来的一个电话,询问情况。其中有一段关于朱令放在宿舍的面包颇为蹊跷的对话。吴承之向对方说,面包没有带回来,你们吃了吧。对方的回答是,「已经分吃掉了。」但此时,吴承之朱明新焦头烂额,根本没有心思细想更多。

三月八日白天,疼痛依旧,症状恶化,家人决定去协和医院神经内科急诊。此时朱令的症状用舅妈陈东的话形容就是「太可怕了,每况愈下」。先是脚疼,然后腿疼,以至于人躺在床上还需要穿着棉鞋缓冲接触、降低剧痛。接着「身子疼,哪都疼」。舅舅朱明光也被吓了一跳,他记得外甥女非常虚弱,趴在自己身上,「突然呕吐,跟喷射式的,喷出来。」病因依然成谜,大夫开了常规的药物,回家服药的朱令还是不见缓解。这时,急诊大夫向朱明新推荐,应该找神经内科主任李舜伟。

一九三六年出生的李舜伟这一年已经五十九岁,即将退休。做为文革前的医学大学生,他在八零年代曾赴美国进修,一九九二年被批准享受国务院颁发的政府特殊津贴,擅长脑血管病、意识障碍、睡眠障碍、头痛、头晕的诊断与治疗,是神经心理学和神经药理学领域的权威专家。

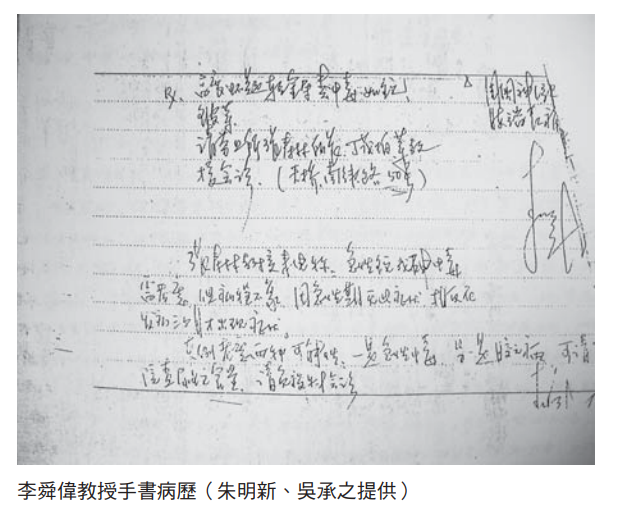

于是,三月九日一大早,心急如焚的朱明新立即到协和医院神经内科挂专家门诊号,李舜伟接诊,看了朱令的脚之后,李舜伟在门诊纪录写下这样的症状,「神清语利,明显脱发,四肢不能被人碰触,无明显诱因出现双下肢远端疼痛,双手指发麻。」他的判断是「高度怀疑轻金属类中毒,如铊、铍等」。

这是「铊」这个生僻的字,以及其所代表的金属元素,第一次出现在朱令的诊断文本中。

李舜伟告诉朱明新,朱令的症状「太像六零年代清华大学的一例铊盐中毒病例了」——那是清华工程物理系的一名实验室清洁工,在清洗风道之后没有把手洗干净,用手捧着喝水时中毒身亡(就是此前郁鉴源教授在物化二班的分析化学课上提到的案例)。李舜伟随即建议,请劳卫所,亦即中国医学科学院劳动卫生与职业病研究所的张寿林所长、丁茂柏教授等会诊。其中,张寿林是专门从事急性中毒研究的专家。

朱明新记得,这时的朱令由于剧痛已经不能动弹,她决定把女儿送回家,自己去找张寿林。张寿林在听了朱明新的描述之后判断:急性铊或砷中毒须考虑,但一方面朱令自己否认有重金属有毒药品接触史,另一方面病症太奇怪,病程不像中毒。

所谓「病程不像」,舅妈陈东回忆是源于三个理由:第一是中毒通常在短时间内爆发加剧,不会从九四年十一月直至九五年三月缓慢延续四个月的长度。「他说,中毒,你要么死了,要么好了,不可能反复。当时就没想到二次投毒的问题。说是炎症才可能有反复,有细菌潜伏在你身体内部,当时药压下去了,药劲儿过了又兴风作浪了。但是中毒不会。」

第二个理由是没有毒源。当时由于家住在清华校内的教授楼,陈东的任务就是负责跑腿」,在医院和学校之间沟通,传送材料。这已经是清华第二次开具朱令不可能接触有毒化学药品的清单,这一次开单子的是化学系副主任薛芳渝。陈东记得,当时是在协和要求之下,薛芳渝才开了证明,还专门强调化学系没有铊,朱令不可能接触。吴承之记得,清华的老师还从另一个层面笃定朱令不会接触铊:有毒药品严格的管理。药品到了实验室、多少剂量,要两个人签字,保险柜的钥匙也由两个人掌握,两个人都在方能打开,使用多少还都要详细登记。

没有毒源,就没有接触可能,加上病程不符合中毒通常状况,第三个理由便显得无足轻重了——协和没有检测条件。中毒在当时的中国非常少见,医院并非专业机构,并不具备相关设备,即使是鼎鼎大名的协和。

于是,张寿林最后的判断是两个可能性:急性中毒或者胶原病,告知李舜伟「可请朝阳医院查尿铊含量,请免疫科会诊」。为什么首屈一指的协和不能检验,朝阳医院却可以?这还要理顺这些机构复杂的牌子和行政关系。张寿林所说的是北京市劳动卫生和职业病研究所,属于北京市卫生局下辖单位,而非他自己担任所长的中央劳卫所。北京劳卫所一样属于科研机构,并不面向普通公众接诊。地点上,劳卫所很小,和朝阳医院相邻,就在朝阳医院大门挂了个牌子,行政上则是独立的。但人们习惯上会认为朝阳医院具有相关检验科研部门。事实上,九零年代的中国,对于职业病的了解还很有限,偌大的首都只有北医三院和朝阳医院有相关研究点,即使张寿林所在的全国劳卫所,也没有相关设备。

跟张寿林沟通完,朱明新又马上赶回协和,看到李舜伟正在与张寿林通电话,讨论朱令的病情。因为判断依然不清晰,李舜伟说,朱令的病症太奇怪,建议住院。

二十多年前的协和已经和如今一样,最优质的医疗资源汇聚于此,全国的疑难杂症病患蜂拥而至,永远一床难求。朱明新求之不得,但被告知没有床位,得回家等着。朱明新记得,值班的医护人员「就把病历往外一扔,你等着吧,什么时候有床位通知你。因为朱令是自己去看的病,还不是昏迷抬进去的,要不到那种程度,协和就不给你住病床」。

离开协和的时候,朱明新拿到了医生开的一些止疼药。此时的朱令神智还清晰,一直心心念念尽快恢复回学校上课。母亲记得,她还问:「吃止疼药会不会伤大脑?」

回家等待的过程,朱令疼痛难忍,实在受不了就又回到协和的急诊室,人只能坐在椅子上,打止疼点滴。一边观察,一边等待床位。这几天里,她的情况迅速恶化,开始说话颠三倒四,神智不清。病历显示,「出现心慌、憋气、头晕、视物模糊、视物旋转,双眼球外展不全,双眼球发作性上视。」

§

最终,一直拖到三月十五日,朱令才「极其艰难」地住进了协和。朱明新反复感慨不易,「还是有一个外地的大夫告诉我,今天有一个人出院,你赶快去找,否则的话又被别人占了。」而此时,女儿「人都已经不清醒了」。

当天的病程纪录显示,李舜伟在傍晚五点查房,认为病情复杂,给出了三种主要的诊断可能性:免疫性疾病,中毒性疾病以及代谢性疾病,此外神经系统应考虑格林—巴厘综合症(Guillain-Barre syndrome)的可能。另一位神经内科的主任医师杨荫昌在查房后又再次提及中毒,除了强调患者做为化学系学生不慎接触有毒物质的可能,还提到了此前朱令大量服用的中药,可能含有铅和汞的成分。但是考虑到服用中药之前已经有症状,最后还是那句话「临床特点和病程不像」。

三月十六日,协和为朱令做了脑波图、头颅核磁共振检查,未见异常。随即神经内科全科大查房,多位医生参与病情讨论:提出可能性,再根据朱令的实际情况进行比对。血卟啉病,排除,因为不会脱发;结缔组织病,排除,似乎不会只以疼痛为表现;中毒再次被提出,但又被否定,原因除了没有接触史,也显得恶化太快,因为脱离毒源接触后应缓解,但朱令的病情却在急剧加重。一轮排除法之后,仍然没有结论,医生们只能建议用激素、抗感染、大剂量多种维生素营养支持治疗。病程纪录显示,患者症状持续加重,「出现双上肢强制性发作,由躁动渐转入嗜睡、昏迷,出现中枢性呼吸障碍,口唇不自主咀嚼样动作。」

接下来的一周,朱令病情愈来愈重,精神状况很差,时不时心慌气闷,已经难以用语言交流,父母只好为她准备了纸笔代替。接着,情况进一步恶化到神智模糊,语言混乱,答非所问。三月二十二日,进食开始出现呛出。到了三月二十三日,陷入深度昏迷,呼吸困难。医院病历纪录显示,「呼吸运动渐少,予气管切开,呼吸机辅助呼吸。」气管切开的副作用接踵而至,手术后朱令出现左侧气胸、肺扩张不全,情况危急。医生进行胸腔闭式引流后,肺才终于张开。看到女儿在昏迷中被切开气管,「胸口打了个窟窿」引流,朱明新觉得很心疼:「什么坏事都赶上她了,这些治疗的过程对她的损伤,我觉得也是相当可以的。」

当天一周一次的神经内科大查房,医生们依然是提出各种可能,再一一否定排除。但一个新的名词此时第一次被提出——急性播散性脑脊髓神经根神经炎。至少有三位医生同意这种可能性,建议的治疗方案是血浆置换和抗感染治疗。

血浆置换,用武侠或科幻一点的说法,就是全身换血。这是一种比较极端的治疗方案,一般医院也没有条件进行,可以说协和是「放了大招」。朱明新起初觉得很有希望,「血库的大夫还说,换了血就马上会好。」但是这样的置换进行了八次,每次二千毫升,依然没有见效。朱明新有些绝望了,更糟糕的是,朱令的身体出现了强烈的排异反应,「身上起包,就不能继续下去了。再给她检查,染上了丙肝。」

对于心急如焚的家属,中毒的可能性不化验就排除始终是块心病。舅妈陈东记得,她曾跟自己的父亲、清华退休教授描述朱令的怪异症状——「头发都掉光了,指甲上有一个宽宽的白印儿,凹下去的。」当时父亲就说了一句,会不会是中毒啊?「没想到是铊中毒,就以为是砷中毒。因为砷中毒很普遍的,就是砒霜嘛,」陈东回忆。

二十五日,朱明新拿到协和开具的单子和朱令的尿液样本,赶去朝阳医院化验检查。两天之后结果出来,尿砷含量正常,砷中毒排除。于是,治疗方向再一次和正确的中毒检测擦肩而过。多年后一位在美国从事化学科研的学者贺敏对朱令当时头发进行了质谱分析,在贺敏所做的质谱分析注释中,可以看到实验结论:受害人头发内有两种重金属含量异常:铊和铅,呈现多个小的峰值,并在清晰的两个时段内更为集中和明显,一九九四年十一月至十二月以及九五年二至三月。朱令的同学童宇峰这样解释:「说明很可能是混在某种食品中,持续摄入。两段时间中毒,说明肯定是在朱令宿舍发生的。」

可惜的是,中毒的可能性至此已经被协和排除。在中枢呼吸衰竭和两次出现肺扩张不全的情况后,三月二十五日,朱令出现吸氧不稳定的情况。幸好守护在侧的父亲及时发现,才避免了一次危情。在事后的纪录日志上,朱明新写下,「晚上陪床,发现女儿血压有些不稳,便一直盯着仪器。一盯就是三个小时,渐渐有了困意,突然仪器上的指标往下掉,老吴慌忙叫来医生,原来朱令体内有一根管子掉了,造成了呼吸衰竭。吴承之想想便觉得后怕,『如果当时我打一会儿瞌睡,恐怕就再也见不到女儿了。』」

到三月二十八日,情况危重的朱令被送进重症加护病房ICU的时候,医生已经基本确定按照「急性播散性脑脊髓炎,在病情急性进展过程中危及呼吸」的方向来治疗了。