第十章 「孙维是坏人,但不是罪犯」

一九九七年下半年到二零一三年

从一九九七年夏天九二级本科生的毕业季起,「阻止孙维出国」就成为了朱令家、一波又一波关心朱令的网友乃至遍及全球的热心人不断接力的事业,这种努力甚至一直延续到了今天。

一九九七年六月二十六日,清华大学党委副书记张再兴和各部门行政领导再次会见朱令父母和舅舅,谈及家属希望阻止孙维出国却表现得很为难。「学校希望家长理解,在这种情况下学校能做哪些事情。不可能采取不正常手段,确实没有办法限制孙维出国,因为超过法律许可权。」

与此同时,朱令家听说,孙维在尝试办护照,希望毕业出国,但「没能拿到,天天去(公安局)十四处闹」。心焦的朱令父母连忙给李树森打电话,得到的答复是「据我们了解孙维没有护照,现在走不了」。

在贝志城他们为朱令上网求助时,人在华盛顿工作的前任美国驻华使馆医官奥迪斯多年来一直积极参与各种帮助朱令的努力。此时他已经再次回到北京,开始第二段驻华使馆任期。多年之后,他在邮件中告诉我,孙维曾经数次申请赴美签证,而对于案件十分熟悉的他本人曾阻止了其中至少一次。

吴承之也记得曾经接到过美国大使馆的一次电话,来电的是一位名叫大卫的外交官,中文讲得很不错。「他问是否知道孙维的情况,并询问关于朱令的案子,我就跟他介绍了一下。他说孙维想到美国去,在广州申请签证。」吴承之分析,「这个意思一听就明白了,各地都堵她。」

在此后的二十年里,孙维究竟最终是否成功出国,网络上一直众说纷纭。有人说她后来嫁给了一名美国公民,并成功移民。但更可靠的信息是她始终生活在北京,丈夫是北京四中和清华大学的多年同学谢飞宇,并曾进入诺基亚公司供职。

除了护照,一九九七年的毕业季,孙维同样没能拿到的,还有学位证和毕业证。她的声明里描述,六月三十日毕业典礼之前,化学系领导通知她,由于被公安调查,学校不能给她发放毕业证书,并在与其家人的谈话中表达了「学校通过官方管道接到公安通知缓发毕业证书和学位证书」。孙维说,其家人立即前往公安局十四处,得到的答复却是:「警方只管破案,学籍管理是学校自己的事儿和公安没关系。公安局从来没有也不可能向学校发这样的通知。」

于是,在孙维家人一再要求下,八月下旬,他们受到了校方的接待,但清华不认为处理有错。在继续多次致电党委领导之后,九月末,孙维接到通知:第二天可以去学校领取证书。

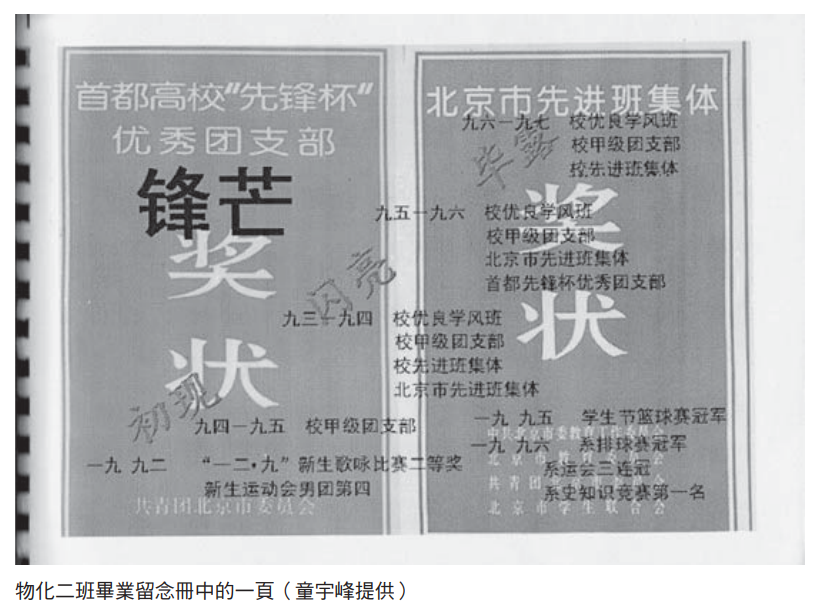

一方面看着女儿身体状况毫无好转,医疗费又没有着落,另一方面她的同学就要毕业,凶手很可能迈出国门逍遥法外,朱明新和吴承之心焦如焚。但是一九九七年六月底还是来到了,九二级毕业了。在全班同学的毕业留念册里,这个以「在乎集体荣誉」而著称的班级选择了「首都高校先锋杯优秀团支部」和「北京市先进班集体」的奖状复印图印成专门的一页,上面还点缀着大学五年从「初现」到「闪亮」再到「毕露」所斩获的,诸如「甲级团支部」、「优良学风班」之类的荣誉。令人唏嘘的是,其中的「一二·九新生歌咏比赛二等奖」凝聚着朱令筹备组织的努力和心血。而她,却再也无法亲身感受这份学成载誉离校的喜悦了。

§

朱令家与清华的拉锯仍在继续。女儿每个月的医疗费至少六、七千,尽管生活支出竭尽全力节衣缩食,此时朱明新吴承之也已经是捉襟见肘。解决全家的燃眉之急成了摆在这对素来不愿意与人冲突争执的知识分子面前不能不打的一场硬仗。

夫妇俩只好致函时任清华校长王大中,恳请校方先行支付朱令的治疗护理费,用以维持康复治疗。但校长祕书拒绝签字接收,送信无功而返。

朱明新吴承之只好再选择以挂号信的方式致函时任清华党委书记张再兴,这封信中读得出他们的无奈和无助,令人动容。

尊敬的张再兴书记:

您好!

非常感谢您在六月底召见了我及朱令的父亲和舅舅,通过和您谈话我们了解到:学校高度重视朱令的事,校内十次会议讨论。九次找上级领导,有九次报告……朱令的事对学校来说也是大事,学校和家长一致。学校愿意协助家长做能做的事。愿意协助家长把问题解决……张书记的话再次给我们以安慰。在此,我再次对学校方面为朱令令所做的努力表示诚挚的感谢。

本着张书记说:「相互理解,实事求是」的精神。我耐心期待学校给我一个交代。我面对的事实是:依靠朋友捐助,得过且过,熬着这痛苦的日子,时至今日仍不知所云。朱令被毁,也毁了她的父母,毁了他们的事业。如果能以此,甚至我的生命换取令令的青春和健康,我会毫不犹豫,在所不惜。

朱令是清华大学的学生,她引以为自豪,时时想到维护学校的声誉。可现在,尊敬的张书记,您能告诉我,应该怎么做呢?怎样做才是「相互理解」了呢?

盼覆。

此致

敬礼!

朱令的母亲朱明新

一九九七年九月三日

这之后,清华依然没有回音,漫长的拉锯一直持续到了第二年的秋天。

一九九八年九月二十二日,清华大学党委书记张再兴突然出面,联系朱令家属开会见面,吴承之与舅舅朱明光出席。会上,张再兴表态,「学校决定一次性解决,给二十万补助。」朱明新记得,清华还专门说了一句,「我们对朱令是特殊的照顾。」但同时强调一次性补助和司法程序相矛盾,不能一并进行。朱明光回忆,其中的言下之意很清楚,「不是因为他们的责任,而是一种道义上的选择。问接受不接受,接受的话就签一个协议,这事儿就算了了,清华就以后都不管了。如果要告清华的话那就告吧,我们准备应诉。」

事实上,当时很多律师和朋友都建议朱令家起诉清华,甚至连前清华派出所所长李慕成在和陈东通电话的时候也暗示,清华没有及时报案才造成现场被破坏无法取证破案,应该状告清华。但朱明光觉得这并不现实。相比协和,状告清华的取证实际困难要更大,「起诉是谁主张谁举证,难度非常大,我们哪儿能举出来那么多证据啊!」最终,事情的结果是,朱令家属们决定接受清华提出的方案,「商量商量就接受这个就算完了」。

多年后回忆这个过程,朱明光和陈东夫妇依然感慨。他们说姐姐朱明新状告协和的时候,家里人抱着希望,协和能够把清华「咬出来」,因为协和起初没能往铊中毒的正确诊断方向努力的原因就在于清华坚持朱令没有接触史。

「但是他们特油,」陈东感叹。

「他们相互兜着,」朱明光说。

陈东叹了一口气,「实际上这个事清华有很大的责任。一直到现在也是这样,出了事先捂,这是『传统』。」

§

事实上,清华最终的「让步」——道义姿态一次性补偿二十万的背后,还有着惊心动魄的博弈。

在一九九六年被「点拨」猛然醒悟必须找关系的朱明新和吴承之,开始了他们前半生无法想象的如同上访般孤注一掷的艰难历程。朱令的外公朱启明在八零年代曾任职北京市高级人民法院顾问,一九八三年离休。如今外孙女蒙此大难,一家人几乎动用了这个本来本分的老式知识分子家庭所能想到、所能动用的一切社会关系。吴承之回忆,两年间,除了致信公安局局长张良基,他们还曾写信给前任最高法院院长郑天翔,并数次尝试通过中间人致信时任中共中央总书记江泽民。「写完信以后也没什么结果,中间发生什么我们也不知道,」吴承之曾回忆。

数十年来,在规则不明晰的人情社会中,一代又一代人,遇到林林总总大小麻烦的第一反应始终是,也只能是——「找关系」。处于社会食物链上端的菁英阶层和在绝望、打击与毁灭中不断上访伸冤、直至走投无路家破人亡的底层民众,共同诠释了一幅众生蝼蚁、弱肉强食的丛林法则长卷。其中折射的,是整个社会普遍缺乏安全感,人们对于司法和行政系统本能和深刻的不信任。

在这段时间,陈东记得,李慕成曾暗示她,「孙家和你们家层层上找,现在僵住了。」朱明新把这句话在大事纪里记录下来,加了个括号,「意思是后台都够硬的。」也是此时,朱令家意识到,案件远远不像开始想象的那么简单,用吴承之多年后的感慨来概括,「你想想这里面的水有多深吧?」

孙维在后来的天涯声明中专门用了一个章节的篇幅反驳「所谓领导人和公安对我的包庇」。其中提到「眼看大家要各奔东西,朱令家人非常着急。后来我得知,九七年三月二十五日,朱令家属致信北京市公安局长,指出学生即将离校,其中很多人将出国留学,此案继续抓紧侦破,不能放走凶手;九七年五月又上书国家领导人。」

如果说在这之前吴承之和朱明新对于孙维的怀疑,还仅仅源自于警方提供的资讯——她是唯一能接触铊的学生,那么到了这一刻,他们的感觉便是惊骇和确信无疑了。「她知道我们三月二十五日给张良基写信,内容跟我们的内容完全一样。如果没有看到原信,不会那么确切地知道时间、内容,」吴承之说。

到了这一步,一起原本事实简单线索清晰的刑事案件从起初协和、清华这几家国字号大机构的信息遮盖、傲慢冷酷、粉饰太平,进阶到了政治权力与派系的暗黑角力。一个花季女孩的生命和尊严,一个家庭的幸福和安宁,一个国家司法制度的透明与公义,一起在这不可言说的重重黑雾之中被践踏得气息奄奄。

后来吴承之得知,一九九七年十月二十三日,时任北京市委政法委书记的强卫召开北京市高级人民法院、市检察院、市公安局的「三长会议」。也就是说,都是正局级一把手参加的规格,讨论朱令案件。他把这次超乎寻常的会议目的形容为「两边都有『中央领导批示』,要权衡怎么办」。

朱令外公朱启明一位原在法院系统的老战友后来告知朱家,会议的结论是:证据不足,难度大,此案关乎社会稳定,需妥善处理。「最终处理意见就是,嫌疑人帽子不能摘,不能出国,但是也不能抓,」吴承之回忆。

原本博弈看似至此暂时尘埃落定,但这「不摘嫌疑人帽子、不允许出国」的处理方案孙维显然并不能接受。根据她的声明,一九九八年一月分,孙家开始「向高层领导写信反映情况」。于是,案件办理情况被逐级上报中央,更加激烈的博弈开始无声地进行。

所有关心朱令的人都在这个过程中感受到了自己力量的渺小和无力感的强烈。吴承之记得很快听说了「中央有关领导要求尽快结办此案」的消息。此时的他已经不再像之前听说案件提升成「局长项目」时那样盲目乐观了,他隐约明白,这不是一个好消息。到一九九八年七月十八日,前最高法院院长郑天翔给朱令的外公写了回信,坦陈对于朱令父母和外公外婆的心情「感同身受,只是无能为力」。吴承之意识到这里面的委婉信息,「很明白了,就说这个事情没办法了。他都没办法,就叫爷爷注意身体。到了这种程度了,你想想看。」

一九九八年七月,就在吴承之和朱明新忙于在医院陪护病情时不时出现反复的女儿时,舅舅朱明光家迎来了不速之客——两个十四处的公安民警。来意是向朱令家属告知上级已有指示、将不得不放嫌疑人出国的消息。朱明光记得,民警还专门强调「这不是结案,以后如果有了新的情况和证据还会继续侦破」。

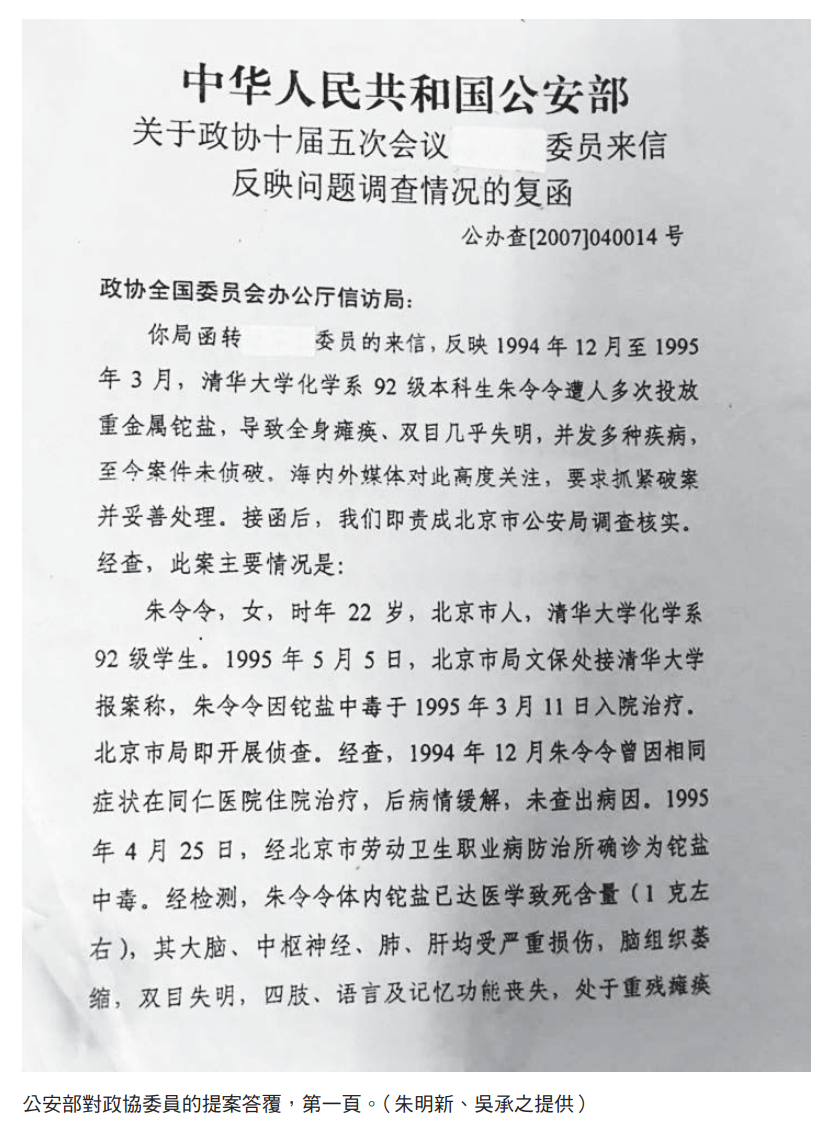

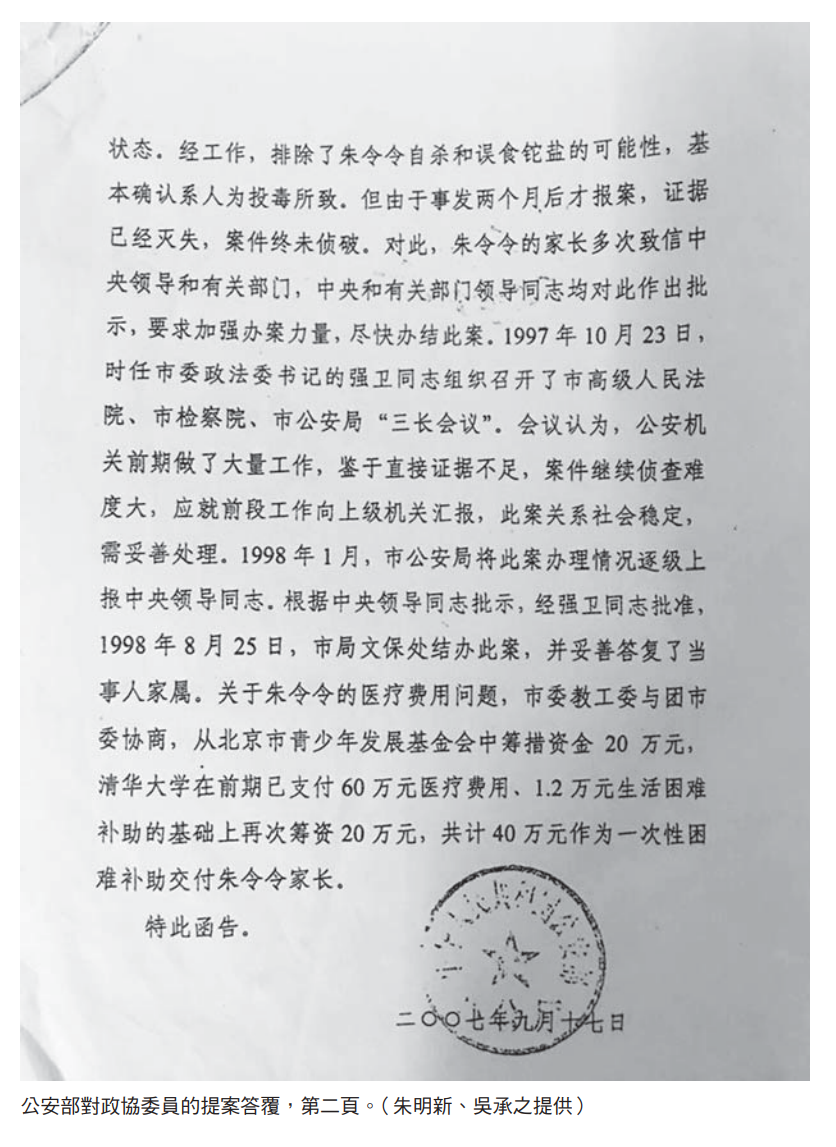

所有的预感都在一九九八年八月成真。在后来公安局回复政协委员的提案答复中,如此描述当时的处理结果:「经过中央领导批示,经过北京政法委强卫同志批准,北京市公安局文保处结办此案。」其中还有一句话相当耐人寻味,「根据中央领导同志批示,妥善处理,做好双方家属工作。」吴承之苦笑,「他们那边闹得更厉害。」

紧接着,就是通知家属结果。吴承之记得,那天是八月二十五日,北京市公安局的李志勇、李铁林两个处长、队长王宝林以及李树森和其他民警一起出面会见朱令家属。谈话中表达了几点意思,首先,「事情牵扯中央领导,中央多次指示。」其次,公安机关做了大量调查,也几经修改侦查计划。还访问过朱令的大中学同学和老师,其中物化二班十多个女同学都曾进行访问。但最关键的现场痕迹已消除,未有发现可疑物证。最后,孙维是嫌疑人,自一九九七年六月毕业时起限制出国。但由于没有确凿的、直接的定罪证据,现在将要解除对其出国的限制。

这次谈话,公安方面的态度颇为恳切,甚至罕有地表达了「十四处虽然努力做了大量工作,但不大理想,非常内疚」的肺腑之言。吴承之的直接感受是,公安内部并不是铁板一块,义愤和同情溢于言表。「孙维是坏人,但不是罪犯」,吴承之记得一位公安这么对他无奈解释关键证据缺失的影响,还举例了另一起杀人案件的侦破,「知道谁敲他的,可是这个(凶器)榔头没找着,所以定不下来,哪怕他们知道就是这个人。」

也就是这次谈话进行到颇有些推心置腹的程度时,提到被要求放孙维出国时公安面对的压力,现场一位民警告诉吴承之,「局长曾大发雷霆说:『放他妈什么放,打死了装在麻袋里放出去』。」吴承之感慨万千,后来他把这句颇为真性情的话告诉了前来探访的李新后,这句话被放上互联网,成为了围绕朱令案背后神祕权力角力的一句标志性语录。

而对于朱令家,除了案情的「结办」,便是博弈后的「安抚」——一次性的经济补偿方案。「给我们四十万,清华出二十万,北京市政府出二十万。」而这四十万也经过了一个多月才最终落实,原因依然在清华,「本来这个四十万完全要清华出的,清华不拿,由此拖了一个多月,所以最后教委从外面找了一半。到了十月分市教委的书记才找我们,说最后事情落实了。」

而另一边厢,公安通知孙家,嫌疑解除,孙维可以出国了。

§

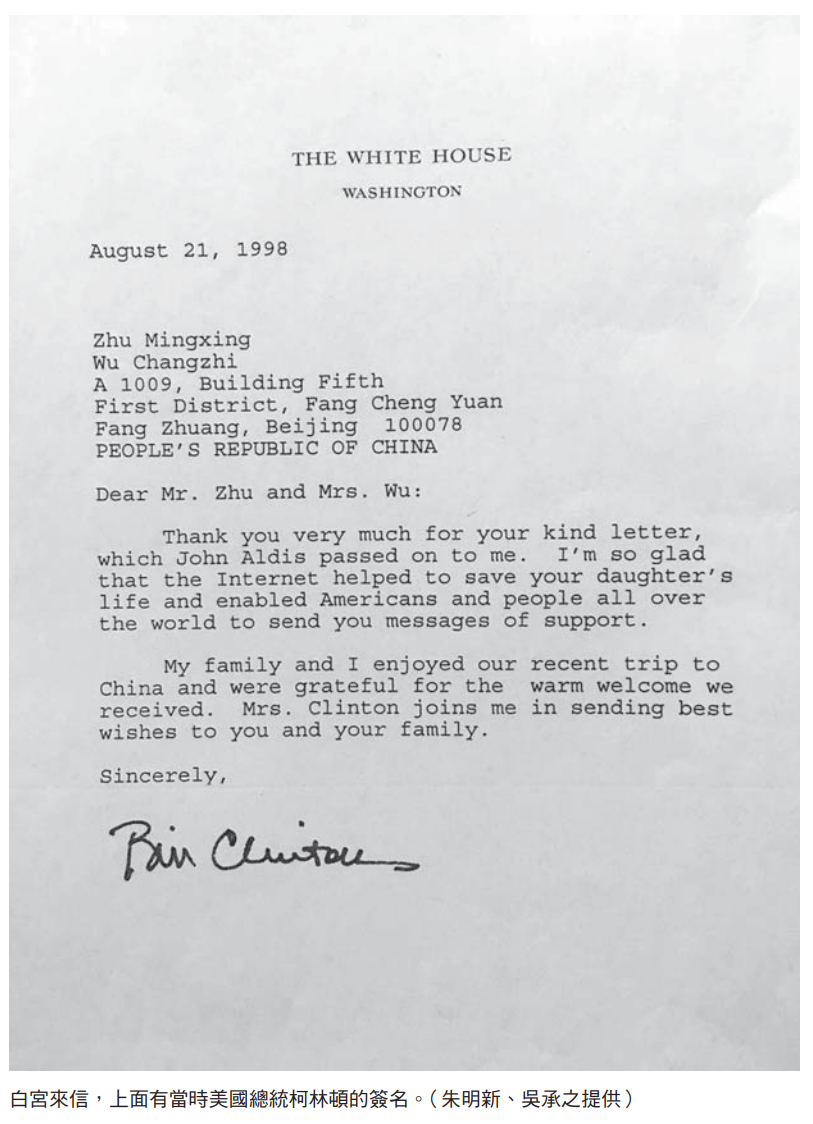

也是在一九九八年八月,由于美国驻华使馆医官奥迪斯医生转达描述朱令遭遇的信件给时任美国总统柯林顿,朱明新和吴承之收到了一封来自白宫、附有总统亲笔签名的信件。信中表达了对于许多热心美国人利用互联网帮助朱令、并成功挽救她生命的欣慰,并代表第一夫人希拉蕊给朱令全家送上了祝福。吴承之后来把这样的影响力形容为「美方已经捅到头了,中方也捅到头了」。其时他并不会想到,十五年后朱令案再次引发全社会关注时,网友们又会再次想到美国——向白宫请愿,盼望跨国追凶,赢得正义。

事实上,尽管当时有关部门做出了买断式的经济补偿,尽管朱令家和清华达成协议为朱令办理了退学,但公安局从未明确通知过朱明新和吴承之案子已经结案。夫妇俩此后的二十年从未放弃过希望和努力。

二零零七年,吴承之所在的地震局前局长、时任全国政协委员陈章立与另外二十余名政协委员递交联名提案,重提朱令案件,要求信息公开。

政协随后转交公安部处理。最终,在公安部给政协委员的复函(见本章二二五至二二六页)中称,「一九九七年十月二十三日北京市委政法委曾召开北京市高级人民法院、市检察院、市公安局『三长会议』,会议认为,鉴于直接证据不足,案件继续侦查难度大。」吴承之和朱明新到这个时候才知道,警方对政协委员的说法是,已经结案了。在吴承之看来,这份文档的行文颇为怪异,事件的一切时间点都描述得极为细致。并几乎毫不隐晦地告知「市公安局将此案办理情况逐级上报中央领导同志」,最终「经中央领导同志批示」,结办此案。在观察、揣测中国政治几十年之后,吴承之笑言,文件的言下之意就是,「日期时间地点人物都写得清清楚楚,这件事情交代给你这么定了,你们也不要再折腾了。」

但吴承之和朱明新并没有放弃。二零零八年五月,《中华人民共和国政府信息公开条例》开始实行,他们又向北京市公安局和市委法制办要求公开朱令案件的相关信息并进行行政复议,想法是「如果案子结办了,按说应该公开信息,我们就想看一看,嫌疑人到底是谁?公安局在侦查时做了哪些工作?哪些证据是不足的?信息向我们公开,就能解开这些问题了」。

吴承之记得,信息公开的条例一执行,夫妇俩就去了,「抢到了零二号。」但北京市公安局最终只是回复了一份「政府信息不予公开告知书」,理由是「法律、法规及相关规定不予公开的其他情形」。两人不服,又向北京市政府提了行政复议。二零零九年三月,北京市政府驳斥了市公安局不告知书,两人于是要求市公安局依据这一文书履行信息公开。二零零九年三月二十六日北京市公安局接待处接待了吴承之,但一趟趟跑腿得到的答复只是「需要向有关部门请示,需要报批」。最终,始终没有明确答复。用媒体报导中的表述形容,「朱令家于是陷入了一场文书游戏中,既没有被拒绝『告知』情况,也没有被提供任何信息。」

这一拖就到了二零一一年,吴承之在媒体上看到说可以在网上查到公安局办案情况,就又写信给公安部。这一年的九月十五日,公安部回复了一份带有公章的批复,除了表示同情,就是表示需要上报有关机关批复。并说,北京市公安局在二零零九年三月向有关部门请示的做法符合《中华人民共和国信息公开条例》第十四条第三款规定。

二零一二年四月,吴承之又两次去信公安部,依然没有下文。

直到二零一三年四月,复旦大学黄洋投毒案再次使得朱令案成为巨大的舆论热点。这一次发生在医学专业,黄洋和林森浩同为复旦大学上海医学院二零一零级的研究生。根据起诉书,住同寝室的林森浩与黄洋因琐事发生矛盾,林森浩于二零一三年三月三十一日从复旦大学附属中山医院实验室取得剧毒化学品N-二甲基亚硝胺(N-Nitrosodimethylamine)原液,并随后投放到了寝室的饮水机内,黄洋翌日(四月一日)饮用后感觉不适遂前往中山医院就诊。由于病因不明,虽经医院全力抢救,但黄洋病情却持续恶化,最终于四月十六日下午十五时二十三分抢救无效去世。二零一四年二月十八日,上海市第二中级人民法院以故意杀人罪判处林森浩死刑。之后林森浩上诉。二零一五年一月八日,上海市高级人民法院做出二审裁定,维持原判。二零一五年十二月八日,最高人民法院核准林森浩死刑。二零一五年十二月十一日,林森浩在上海被执行注射死刑。

案件引发极大社会影响,国家教育部办公厅甚至在时隔十六年之后又发布了〈关于进一步加强高等学校实验室危险化学品安全管理工作的通知〉。

复旦是我的母校,在看到各种校友同学群中关于案情的议论,我第一时间想到了朱令。又是名校高材生,又涉嫌室友投毒。不同的是,嫌疑人林森浩被迅速锁定,并承认和交代了投毒事实。在黄洋离世两年后,林森浩受到了法律的制裁。

黄洋案发生的二零一三年,移动互联网已经蓄势待发,微博在中国正如日中天,「围观改变中国」成为公众笃信不疑的乐观信条。这起案件尽管比朱令中毒晚了十九年,却引发了一场持续一个多月的蝴蝶效应,人们再次想起了朱令,想起了她的痛苦、她的不幸、她遭遇的不公,和她仍然顽强活着却已判若两人的生命。追寻和拷问真相成了人们自发加入的使命,无数媒体报导和网络讨论裹挟舆论海啸一波波袭来,审查者和维稳者都有些手忙脚乱——禁,引发更大愤怒,于是只得再放开。

随着质疑司法不公、要求重启调查的民意日渐汹涌到达顶点。五月八日,北京警方终于在官方微博发出了一个仅有六百零四个字,被媒体形容为「连温情都不能提供」的回复。称由于「犯罪痕迹物证已经灭失,尽管办案人员尽最大努力,采取了当时能够使用的各种刑事侦查措施,仍未获取认定犯罪嫌疑人的直接证据」,并声称「办案过程未受到任何干扰」。显然,这份官方答复依然回避着公众的疑点,却希望「社会公众能够理性客观看待,尊重侦查工作规律,理解支持公安机关依法办案」。