第7章 来一次爱因斯坦式的时空穿越

爆发的起点2:信件模型

我们发现了前电子时代人类通信的基本模式,而实际上,不管我们的信息是在电脑上以光速传播,还是用蒸汽机船慢慢地漂洋过海,我们的通信模式都是一样的,就连伟大的爱因斯坦也不例外……

在1919年春天,阿尔伯特·爱因斯坦已经是个知名物理学家,但还不是那种媒体名人,他收到了一封来自名不见经传的同僚西奥多·卡鲁扎(Theodor Kaluza)的信。1908年,师从大卫·希尔伯特(David Hilbert)和赫尔曼·闵可夫斯基(Hermann Minkovski)的卡鲁扎完成了他的第一篇也是仅有的一篇论文。此后,他一直在重复研究那篇论文中的问题。十年过去了,已经34岁的卡鲁扎仍然碌碌无为,待在学术界最底层的他只能靠微薄的收入养家糊口。在最终完成了第二篇论文之后,他壮着胆子将论文寄给了爱因斯坦。随后,在1919年4月21日那天,他收到了一封颇具鼓励性的回信:

我也时常琢磨着电场被拦截这个问题。但从来没想到将它放在五维立体世界中研究。这个想法对我乃至全世界来讲都是全新的。

现在,我们在物理课堂上所学的五大基本力中的三种——引力、磁力以及电力,在1919年时已经被卡鲁兹和爱因斯坦所熟知了。长期以来,这三大作用力之间似乎难有联系。然而,詹姆斯·克拉克·麦克斯韦(James Clark Maxwell)在1864年发现电力和磁力可以联合起来形成一种力——电磁力。他的成功激励着一代又一代怀有梦想的物理学家,一直到现在人们仍在试着研究出一种方法来使自然界的各种力保持一致,以成就一部万物论。[1]

1919年,统一引力和电磁力仍然是一个难以攻克的难题。基于此,卡鲁扎提出了一个出人意料的解决方法。

他指出,假设世界不是三维而是五维的话,这两种力就能结合。这一假设自然会让人们不知所措,因为没有人能想象出那个神秘的五维世界是什么样。但卡鲁扎是那种看书学会游泳的人,所以他一直对理论知识怀有坚定的信念。这次也不例外,虽然这种想法有点违背直觉。

卡鲁扎写信给那位科学巨人并不只是出于礼貌——他想请爱因斯坦帮他发表他的论文。当时,像爱因斯坦这样的著名科学家都被誉为优秀科学杂志的守门人。如果爱因斯坦对某篇论文感兴趣,他就会在柏林科学院(Berlin Acadamy)的会议上加以推荐,之后论文就会发表在院报上。令卡鲁扎高兴的是,爱因斯坦愿意帮他。

一周后,也就是4月28日,爱因斯坦又给卡鲁扎写了一封信。信的开头相当鼓舞人心:“我读了你的信,发现它很有趣。我觉得实现这个理论没有什么不可能的。”

不过,下面的内容就相对含蓄了:“但我必须承认里面的观点现在提出来还不具备什么说服力。”

对论文提出一些技术性问题和建议后,爱因斯坦接着说道:“如果你能精确地运用经验知识做出验证,我才能相信你的理论是正确的。”

爱因斯坦答应卡鲁扎帮他推开学院大门,但有个条件:

“如果上述有关测地线的问题能够解决的话,我会在学院会议上呈交论文的简缩版。在提交论文时,我会署上我自己的名字,请你不要介意。”

想象一下几个星期来一连收到两封来自当时最具影响力的物理学家的信时,卡鲁扎会是什么样的心情吧。每封信都那么鼓舞人心,而且爱因斯坦一连写两封信更证明他是真的被这位没什么名气的物理学家的想法迷住了。但这些信也引出了很多问题,以至于这篇论文多年都未能成功发表。

爆发,仅适用于电子时代吗

2005年,在纪念爱因斯坦奇迹之年一百周年之际,我应以色列科学院之邀去耶路撒冷做演讲。会议日益临近,但我的心思却没放在那上面。最近,优先级模型又出现了一些耐人寻味的新问题。你应该还记得,我们发现电子邮件通信具有间歇爆发特征,也就是说在沉寂一段时间后人们总会疯狂地发送邮件。

爆发洞察

基于此,我开始考虑爆发到底是电子时代的副产品,还是显示出了人类活动更深层次的真理?我们之前所做的所有研究——从电子邮件到网络浏览器,或多或少都跟电脑有联系。所以我们不禁要问一个逻辑性问题:爆发和电子邮件,到底是谁先出现的?

我很快意识到,一些著名学者的信件都被后人完好地保存着,所以我也许能从中找到答案。在网上搜索一番后,我将目标锁定在阿尔伯特·爱因斯坦网上档案馆(Albert Einstein Archives)。这是耶路撒冷希伯来大学(Hebrew University of Jerusalem)的一个项目,他们的任务就是搜集爱因斯坦的所有信件并编纂入目。由于他们迟迟未给我回信,所以我干脆将他们的地址塞进背包,进行第二项计划:先参加爱因斯坦的奇迹之年一百周年纪念,然后去爱因斯坦档案馆的“老家”——犹太国家图书馆(Jewish National Library)。

得来全不费工夫。几天后我受邀去参加一个耶路撒冷的招待会。我在那里结识了一些与会的著名历史学家。当我提到想研究爱因斯坦的信件时,他们指了指那个正好站在我背后的人。很快,我就被引荐给了戴安娜·科莫斯布赫瓦尔德(Diana Kormos-Buchwald)——加州理工学院的历史系教授,爱因斯坦文献项目的负责人。她告诉我,虽然我找的那些资料虽然不完整,但确实存在而且已经被编纂入目。回国后,她把我介绍给了一同负责爱因斯坦文献项目的加州理工学院高级研究助理提尔曼·绍尔(Tilman Sauer)。几周后,我就收到了阿尔伯特·爱因斯坦的全部信件,其中包括他跟西奥多·卡鲁扎的通信。

爱因斯坦的信件模型

卡鲁扎在1919年5月1日给爱因斯坦的回信中打消了对方的顾虑,促使爱因斯坦在5月5日又给他回了信:

亲爱的同仁:

我很乐意将你论文的部分摘录提交给学院的会刊。同时,我建议你将寄给我的手稿发表在杂志上,比如《数学杂志》或者《物理年鉴》。只要你愿意,我随时乐意以你的名义将论文提交上去,而且会配以我的简单介绍。

是什么让爱因斯坦这么快就改变了主意呢?我们可以从信中发现一些迹象:“我现在相信,根据实验证明,你的理论已经无懈可击了。”

可以说,这个结果对于卡鲁扎来说是再好不过的了。爱因斯坦,这位永无止境地追求用实践攻克所有数学问题的伟人,接受了他的观点,承认了我们的世界是五维的。你和我可能都不怎么明白什么是五维世界,但意识受限绝对不会阻止一位对数学理论极具洞察力的物理学家的脚步,他会坚持不懈地揭开宇宙的奥秘。如果数学证明世界是更多维的,谁又能够阻挡呢?

爱因斯坦的通信异常频繁——他一生共寄出了大约14500封信,收到了16000多封。这意味着,他成年后平均每天(算上周末)都要写不止一封信。虽然很惊人,但我感兴趣的不是他的通信数量。我关心的是优先级模型,我想弄清爱因斯坦多久才会回信。

我的研究小组里有一位聪明的葡萄牙籍物理系学生若昂·伽马·奥利维拉(João Gama Oliveira),他最先对加州理工学院提供的数据做了研究。他的分析表明,爱因斯坦的回信模型跟我们的电子邮件模型差不多:他会在一两天内立即回复大量信件。然而,有些信要在他的桌子上待几个月甚至是几年才会得到答复。令我们没想到的是,若昂的观察表明,爱因斯坦的回信时间跟我们之前检测到的电子邮件回复时间一样,都遵循幂律分布。

若昂和我担心爱因斯坦回信模型中的长期间隔是由于资料库中信件不全造成的。然而,加州理工学院的提尔曼·绍尔向我们保证,那些长期间隔绝对是因为时间耽搁了。

比方说,爱因斯坦在1921年10月14日给克朗尼格(Ralph de Laer Kronig)的回信中这样写道:“我在堆积成山的信件中发现了您去年9月那封有趣的来信。”实际上,记录表明克朗尼格的信确实被埋在爱因斯坦的桌子上一年多都没得到回复。

而且,不止爱因斯坦的通信遵循这样的模型。通过英国剑桥大学达尔文通信项目(Darwin Correspondence Project),我们获得了查尔斯·达尔文的所有信件记录。由于认真的达尔文将所有寄出以及收到的信件都备了份,所以他的通信记录就相当准确了。我们通过分析发现,他也是马上回复大量信件,只有极少数会耽搁不回。总的来说,达尔文的回信时间跟爱因斯坦的一样,都严格遵循幂律分布。

爆发洞察

两位不同时代(爱因斯坦在达尔文去世前3年出生)、不同国籍的学者的通信记录都遵循同一规律,这一事实不是表明我们在窥视某人的特殊癖好,而是表明我们发现了前电子时代人们通信的基本模型。这也意味着,不管我们的信息是在电脑上以光速传播,还是借助蒸汽机船慢慢地漂洋过海,我们的通信模型都是一样的。

事实上,不管是过去还是现在,时间对我们来说都异常珍贵。我们必须设定优先级,就算是伟大的爱因斯坦和达尔文也不例外。如此一来,拖延、爆发和幂律分布就一定会出现。

但电子邮件和纸质信件之间还是存在一个特别的差异:两者数据集中的幂,即定性幂律的关键参数不同。[2]这种差异意味着,在电子通信模型中长时间被耽搁的信件要比纸信通信模型中的少。基于电子通信的即时性,这种差异也并不令人吃惊。事实上,这种差异不是由发信时间造成的。

爆发洞察

数十年来的研究结果表明,定性幂律的幂不是一个任意值,而是与通信模型背后的潜在原理紧密联系的。也就是说,如果一个能够描述两种现象的幂律的幂不同的话,那么支配这两种现象的原理就有本质的不同。所以这种差异表明,如果想说明爱因斯坦和达尔文的通信模型,我们就必须建立一个新模型。

得到爱因斯坦的鼓励,西奥多·卡鲁扎很快按照要求做了改动,寄去了一份适合在学院会刊上发表的简缩版论文。事情已经很明朗了——不到四个星期他就收到了四封回信,这表示那位著名的物理学家已经破格将他的事放在了优先位置上。但爱因斯坦在1919年5月14日那天的回信中却又变得颇为冷淡。“我最最亲爱的同仁,”他写道,“我已经收到了你为院会刊准备的论文。不过,在仔细考虑你提出的结论后,我发现了另外一个难题,而且直到现在我都无法解答。”

利用四点推导,爱因斯坦详细说出了自己的困惑,并在最后总结道:“或许你能找到一个解决方法。无论如何,我会等到这些问题解决后再递交你的论文。”

就这样,爱因斯坦将卡鲁扎打回了原点。

信件模型与优先级模型的不同

在优先级模型中,我们假设一旦首要任务完成,任意一项新的优先任务就会取而代之。要想得出爱因斯坦通信的精确模型,我们需要对这个模型进行一番修改,加上一些纸信通信的特点。实际上,在纸信通信模型下,邮递员每天都会送来一定数量的信件,然后这些信就加入到了等待回复信件的大军中。只要时间允许,爱因斯坦会从一大堆信件中选择他认为最重要的加以回复,然后将剩下的留待下一天处理。所以爱因斯坦的通信模型包含着两个变量:

●我们将其中一种概率称为到达率,也就是到达爱因斯坦桌子上,开始排长队的信件。他会从中选出一些优先信件。

●我们称另外一种概率为回复率。爱因斯坦会选择优先级最高的信件加以回复。

如果爱因斯坦的回复率大于信件的到达率,那么他的桌子看上去会干净很多,因为他在收到信后会立即回复一大部分。在这种亚临界状态下,通信模型显示爱因斯坦的回信时间符合指数分布,其中没有长时间耽搁的情况。很明显,这与我们观察到的幂律分布不同。

不过,如果爱因斯坦的回复率小于信件的到达率,那么他桌上的信件就会越堆越高。有意思的是,只有在这种超临界状态下,回信时间才符合我们之前观测到的爱因斯坦和达尔文的通信模型所显示出的幂律分布。所以,爆发的出现表明爱因斯坦已经无暇分身,以至于被忽略的信件越积越多。

爆发洞察

为什么之前提到的优先级模型跟这里的信件模型的幂不同呢?那是因为这两个模型存在一个非常重要的差别:优先级清单的长度。在优先级模型中,摆在我们面前的待办事宜的数量一直没变,因为只有当清单上的某一项任务完成后,新的任务才会被加上。然而,在信件模型中,排队的信件数量一直在改变,每一封新信件的到来都会增加数量,而每回复一封都会减少数量。这一差异看起来可能很不起眼,但在数学上这点小差异足以改变它的幂。当新任务到来时,为什么不让清单上任务的数量也改变呢?

事实上,摆在我们面前的任务数量肯定会随时间变化。但我们意识到这一点了吗?1967年,乔治·米勒(George Miller)发表了一篇具有里程碑意义的论文,名为《神奇的数字7》(The Magic Number Seven)。在这篇论文中,他指出人类的暂时记忆是有限的:

●我们很容易记住7个数字,但大部分人都记不住12个数字;

●我们可以记住7个单词,但无法回想起15个不相关的单词。

米勒为我们的优先级清单问题引入了一个新的视角:我们可能有15项任务需要做,但大多数人只能记住7个左右。所以,我们的有效优先级清单上的任务数量不会有太大的波动——只有当旧任务完成时,我们的短暂记忆才能为新任务留下空间。但在纸信通信的问题上,爱因斯坦不需要利用他的短暂记忆——那堆信件就放在桌子上,他永远不会忘记,所以排队的信件数量才会一直变化。

但他真的那么忙吗?虽然在奇迹之年只有7封信件留存,但我们完全可以说,在1905年,这位尚不知名的专利承办员肯定有时间将通信放在首位。事实上,那个时候关注他的只有他的家人和朋友。而十年后,也就是1915年,他已经成为知名物理学家了。这时他有责在身,不得不隔几天就写封信。虽然那个时期只有12封信留存,但这既不能表明他特别重视通信,也不能看出其中有特别的延误。

但如果爱因斯坦能够及时回信——正如他在1919年及时回信给卡鲁扎那样,那么他的回信时间就会符合指数分布,而不是我们观测到的幂律分布。也就是说,如此一来他的信件模型中就不会有延误和爆发出现。

从频繁到沉寂

卡鲁扎试图再次说服爱因斯坦承认他的理论的正确性,他甚至不惜指出爱因斯坦在论证中出现的一个错误。1919年5月29日,爱因斯坦做出了明确答复:

亲爱的同仁:

在上次的论证中,我的确犯了个错误,混淆了dS和ds。我发现你也对这个问题进行了透彻的思考。你的观点很有趣、很大胆,我非常欣赏。但你应该了解,基于现有的疑虑,我无法按照原先设想的方式证实这一论题。

我不确定你是否应该就这样发表论文,我甚至看不出其中有任何超出我们之前讨论的东西。虽然如此,但如果你现在就想发表这篇论文也是无可非议的,特别是在你能指出其中存在的遗留问题之后。如果你选择将它发表,而且要是你跟《数学杂志》、《物理年鉴》的编辑之间发生了什么问题(这是我所不期望的),我很乐意为你说些好话。

随信附上我最近的一篇论文。虽然在对二元论的解释上止了步,但还是有些意思的,特别是在涉及宇宙学的问题上。

谨致问候

A.E.

虽然语气颇为委婉,但拒绝的意思很明显,而且我们发现那一年爱因斯坦和卡鲁扎之间再无通信,在接下来的那一年也没有。但这不是因为卡鲁扎的论文发表了。相反,爱因斯坦的疑虑给这位年轻的科学家传达了一个不容置疑的信息:第五维度尚欠考虑,或许是由于它还不成熟,也或许它就是一个不值得深究的死胡同。在两人整整一个月的频繁通信之后,紧接着是为期一年的沉寂。

爆发模式的出现

1915年,也就是跟卡鲁扎进行频繁通信的四年前,爱因斯坦发表了另外一篇著名的论文。在那篇论文中,他将相对论和引力联系了起来,并将之命名为广义相对论。虽然论文有点儿重假设轻论证,但仍不失为一个伟大的理论。1919年9月22日,也就是给西奥多·卡鲁扎寄出最后一封信的4个月后,爱因斯坦收到了一封来自荷兰物理学家亨德里克·安通·洛伦兹(Hendrik Antoon Lorentz)的神秘电报:

爱丁顿在9/10秒和4/5秒之间发现太阳边缘的恒星位移。恭喜恭喜。洛伦兹。

爱因斯坦马上就明白了这条令人费解的信息:他在1915年提出的理论最终因亚瑟·斯坦利·爱丁顿(Arthur Stanley Eddington)观测到光线在经过太阳边缘时会弯曲而得以证实。没过几天,爱因斯坦的名字就上了世界各大报刊的首页,爱因斯坦神话就此诞生。他一夜之间变成了媒体的宠儿和不朽的偶像。

突然成名对他的通信产生了巨大的影响。1919年,他收到了252封信,寄出了239封。他的生活仍然处在亚临界状态,这使他能够回复其中大部分信件而很少有延误。第二年,他寄出的信比前一年更多。他先后共收到了519封来信,而我们手上的记录显示,他只回复了其中331封。虽然速度不慢,但还是赶不上信件蜂拥而来的速度。到1920年,爱因斯坦开始进入超临界状态,并一直处于这种状态。直到1953年,也就是他去世前两年,才出现另一个高峰——他收到了832封信,回复了476封。

随着信件日益增多,爱因斯坦的科学成果减少了。他开始疲于应付,积累了大量未回复的信件。于是,他的回复时间显示出了爆发模式,并开始符合幂律规律——就跟我们现在的电子邮件模型一样。

逆转引发了什么

尽管与爱因斯坦有过短暂的通信,但接下来的几年中卡鲁扎的生活仍旧没有改变。他继续在大学做无薪讲师。由于论文发表得不够,他无法找到一份好工作。1921年10月14日,在他与爱因斯坦上一次通信两年后,他突然收到了爱因斯坦寄给他的明信片:

我最最亲爱的卡鲁扎博士:

我又重新考虑了两年前没能让你发表的那篇关于将引力与电力联合起来的论文。你的方法显然比韦尔(Weyl)的理论要高明得多。如果你愿意,我会把你的论文推荐给学院。

他确实这么做了。1921年12月21日,距离他第一次接触卡鲁扎的观点两年半后,他终于将这篇论文递交了上去。

为什么会突然出现这样的逆转呢?是因为爱因斯坦被成功所累,在那段时间忘记了卡鲁扎的额外维度问题吗?

他当然没有忘记。事实上,在1919—1921年之间,爱因斯坦一直在埋头研究他的超弦理论,一种结合引力和电磁力的统一场论。1921年9月,他沿着刚开始设定好的路线走进了死胡同,而指给他这条路的正是赫尔曼·韦尔(Hermann Weyl)。重新回到起点的爱因斯坦突然记起了卡鲁扎的观点。所以在1921年10月,当爱因斯坦在雅各布·格罗默(Jacob Grommer)的协助下,按照卡鲁扎那篇未发表的论文上的方法进行研究时,他才发现自己陷入了一个尴尬境地:他不能一边阻碍卡鲁扎发表论文,一边利用他的观点做自己的研究。所以最终,他将卡鲁扎这只“妖怪”从瓶子里放了出来。

虽然卡鲁扎的论文最终得以发表,但对他来说已经太迟了。遭到爱因斯坦的拒绝后,心灰意冷的卡鲁扎放弃了物理学,转向了数学。这次专业转型最终在8年后获得了回报。1929年,他在基尔大学(Kiel University)谋到了数学教授的职位,并在1953年成了当时最负盛名的大学之一 ——格丁根大学(Göttingen)的教授。

卡鲁扎和爱因斯坦的短暂相逢生动地说明了设定优先级并不是毫无效果的。优先级让泊松在证明一系列定律上取得了终生成就,让艾维·李在成功给施瓦布的主管提供建议后获得了丰厚的佣金。另外,当一名物理学家的理论被一个有权决定他的论文是否能发表的人忽略的时候,优先级同样能够断送这名物理学家的前程。事实上,卡鲁扎的多维宇宙论最终在20世纪80年代受到拥戴,并成为弦理论的基础。而那些弦理论的拥护者丝毫不害怕面对五维、十一维,甚至更多维度的空间。

不过,1954年就去世的卡鲁扎没能活着看到他的理论复苏。如果爱因斯坦允许他早点发表那篇划时代的论文,他是否能变成最伟大的物理学家之一?对于这一点,我们永远无从知晓。

那些遗失的证据

收信和回信,这个过程也贯穿于16世纪人们的生活。两封信决定了那群十字军的命运——一封来自红衣主教巴科兹,另一封来自国王,两封信中都提到要立即终止这场战役。看看他们写信之前发生的一系列事件,信中的命令就不那么令人吃惊了。毕竟,为解放君士坦丁堡而组建的十字军刚刚给了巴赛瑞一个重击,大大削弱了匈牙利南部的军事力量。如此一来,这支由农民组成的十字军就形成了一股比国内任何一个官方军队都更可怕的新的军事力量。那么国王和主教除了赶紧终止这场失控的战争还能做什么呢?

在收到这两封信之前,乔治·塞克勒所做的一切——包括消灭巴赛瑞的部队,为惨死的前哨部队报仇,都可以被认为是他遵守命令为夺回君士坦丁堡而做的努力。但5月28日这天,当十字架跌落,士兵们立志跟随他之后,乔治·塞克勒就拒绝解散部队,并处决了萨基主教以及军营中所有的贵族俘虏。自此,他踏上了一条不归路。

5月27日,他还是十字军的统领,率领大部队去攻打他们的劲敌奥斯曼土耳其帝国。但到了5月29日这天,他就成了匈牙利历史上最大的一支起义部队的主帅。

从很多方面看,这种转变都不是他的选择,而实属被逼无奈。如果说乔治·塞克勒真的发飙了,那也是有理由的:起码在他自己心里,他是严格按照教皇最初的诏书行事的。即便主教不宽恕塞克勒,至少也该理解他的所作所为都是为了能攻克君士坦丁堡。但刚一遇到麻烦,塞克勒就被罢免了,而且还得对所有的事情负责任。

谁也说不清乔治·塞克勒是在什么时候,出于什么原因,完成从十字军统领到自由的捍卫者这种角色的转变的。但有一件事可以肯定:5月28日那天,在残忍杀害了营中的贵族俘虏后,他就彻底完成了转变。他摆脱了主教和国王的禁锢,把命运攥在了自己手中。

但那个胆敢倒戈,将矛头指向给予他权利的人的乔治·塞克勒到底是谁?为什么同时代的人从未提及他的姓氏,只用他所在部落的名字代替?到底是什么样的过去才让他离乡背井,在他去布达的路上投下阴霾?什么样的过去让所有人都选择忽略,只有萨基主教耿耿于怀?杀害萨基是乔治·塞克勒为了转换角色而进行的一次战略行动,还是只是为了公报私仇?

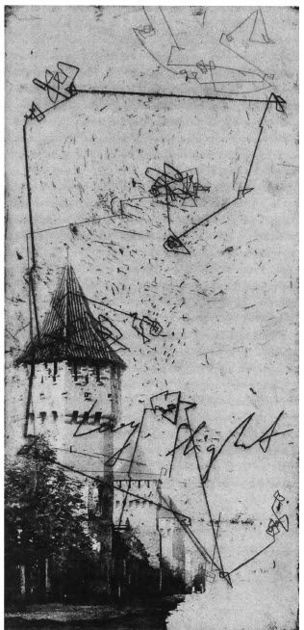

鉴于他从一个接受国王祝福的军队首领,变成了遭到皇室谴责的社会革命领袖这一事实,或许泰勒格迪几个月前在宫廷之上的警世之言——“那些配发给他们做上阵杀敌之用的刀剑会不会反过来对准我们”,就别有一番意味了。难道乔治·塞克勒唯一的历史作用就是实现泰勒格迪的预言吗?现在还不能下定论,因为我们必须先绕道而行,去更多地了解塞克勒这个人。也就是说,我们必须来一次爱因斯坦式的时空穿越,去今天的特兰西瓦尼亚,找寻乔治·塞克勒最初离开家园的那些遗失的证据。

调查

地点:锡比乌

时间:2007年7月20日

我已经不记得锡比乌国家档案馆里,无精打采地垂在七月炎日下的欧盟旗帜上有多少颗黄色的星星了。然而,我敢肯定的是,里面没有一颗星星代表我脚下的这片土地——匈牙利当地人称之为Erdély,母语为德语的本地撒克逊人称之为Siebenbürgen,罗马尼亚人称之为Ardeal,而世界其他国家的人只知道她的拉丁名字Transsilvania(特兰西瓦尼亚)。

我去锡比乌是为了完成一趟旅程,一趟由几年前我无意间在1514年的事件中发现的,一个令人懊恼的小细节引发的旅程。事实上,乔治·塞克勒是特兰西瓦尼亚,乃至整个匈牙利家喻户晓的英雄,是反对当局压迫者的农民斗争的代表人物。但我们看待他时总是会稍带批判。在深入研究1514年事件的过程中,我从世代相传没有那么多意识形态偏见的历史中,了解到一幅与教科书上描写的完全不同的画卷。

到了2007年,乔治·塞克勒的形象已经跃然古书之上。而这本手稿中记录的某些传闻,正是激励我开始这趟旅程的动力。那是一封写于1507年,即乔治·塞克勒登上国家舞台的7年前的信,信中有一些有关他的性格和过去的记载,而我们差点儿与这些信息失之交臂。

乔治·塞克勒的前十字军生涯鲜为人知。巴塞林那斯·瑞卡多(Bartholinus Riccardus)在写于1515年的,第一本记载十字军的文献中称乔治·塞克勒为Georgius Zechelius;陶利努斯在史书中称他为Zeglius,意为神通广大的怪物;同时代的图贝罗(Tubero)称他为Georgius Scytha;而塞雷米在那场战役结束40年后所写的史书中称他为Georgius Siculus或Zekel。这些名字的姓氏都是塞克勒,也就是特兰西瓦尼亚喀尔巴阡山脉东部的一个说匈牙利语的部落。

伊斯特凡在其1605年所写的编年史中第一次提到了乔治·塞克勒的真正姓氏,称他为多热(Dosa,拉丁文为Dózsa)。多热家族住在塞克勒一个名为达尔诺克(Dálnok)的村庄。这个名字就这么被众人叫开了。如今,这个位于特兰西瓦尼亚东南部达尔诺克湾的小村庄仍为那里是乔治·多热(也就是塞克勒)的出生地而感到骄傲。人们在他出生地的遗址上建造了一座纪念碑,村子中心处赫然屹立着一尊他的巨型雕像。除了他是达尔诺克人,几个世纪以来我们所知道的有关乔治·多热·塞克勒前十字军生涯的唯一一件事,就是他在贝尔格莱德的决斗。然而,在1876年,一个不寻常的发现改写了历史。

1869年11月3日,匈牙利历史学会(Hungarian Historical Society)特兰西瓦尼亚分会决定搜集并出版有关塞克勒人的所有历史文件。这项任务稍微有点困难,因为塞克勒人很少用文字,也就是罗瓦斯文(rovás)表达他们的感情,他们更乐于用武器说话。而且,这种没有元音的罗瓦斯文很像由一根根奇怪的木棍组成的,有点像中东的音节文字,又有点像西欧未采用拉丁文前使用的古文字。现在,这种古老的罗瓦斯文字还会出现在一些教堂,以及一些富有的塞克勒人那雕刻繁复的大门上。

但匈牙利历史学会计划搜集的并不是塞克勒本地人用罗瓦斯文写的手稿,而是中世纪特兰西瓦尼亚贵族和神职人员所写的官方文件。在将这些五花八门的文件按某种顺序排列后,这项计划的主编卡洛伊·绍博(Károly Szabó)发现了一封有关乔治·多热·塞克勒前十字军生涯的信。就是这封信改变了人们对他的认识。

当我拿到根据绍博在1876年的发现所做的报告的副本时,我发现那份1507年的原稿已经下落不明。1876年后,特兰西瓦尼亚曾几次易主,时局一直动荡不安。期间,很多文件不是被烧就是被抢,有些遗失了,有些被毁坏了。经过几个月的多方问询,我终于在2007年4月17日收到了布达高级研究所的馆员海蒂·鄂尔多斯(Hédi Erdős)的热心来信。她告诉我原稿仍然在130年前卡洛伊·绍博最初发现它的地方,也就是锡比乌的撒克逊国家档案馆(Saxon National Archives),目录号为Materia V,No.67。

到达锡比乌之后,我并没抱希望能亲眼看到原稿。年轻时,我曾在另外一个档案馆,也就是位于我的家乡茨希克什哲烈达的米克城堡(Mikó Castle),度过了很长一段时光。这个城堡最初建于1063年左右,1661年被土耳其人夷为平地,然后又在1714年重建。现在人们看到的这座高墙深院外加四个堡垒的城堡是重建后的面貌。在过去50年里,塞克勒博物馆一直设在城堡中。20世纪80年代,我的父亲作为馆长在城堡内拥有一处寓所,虽然这有些不同寻常,但多亏了这种安排,我才能自由徜徉在博物馆的图书室和各类收藏品中。要知道,通常只有极少数历史学家才有权查阅里面的文件。

我知道想要接近那些历史文件几乎不可能,而且我的顾虑得到了马克·拉兹洛-赫伯特(Mark László-Herbert)的证实。这位多伦多大学的历史教授在自己的网页上分享了很多与罗马尼亚档案室打交道的经历。他写道:“按照规定(嗯,其实并不总是有这样的规定),外国人要想查阅国家档案室收藏的地方文件,必须先得到布达佩斯‘总部’的研究许可。”这条规定对我并不适用,因为我出生在特兰西瓦尼亚,所以我持有罗马尼亚护照。但又看了几行之后,我的心凉了。“定居在国外的罗马尼亚公民可能跟外国学者一样,必须遵守这样规定。”他这样写道。由于过去20年我一直生活在美国,这意味着我也得遵守那样的规定。但我没时间去布达佩斯申请许可,所以我怀疑直接去锡比乌会吃闭门羹。

果然,我一进入撒克逊国家档案馆就来了一个警卫要我出示证件,也就是罗马尼亚身份证。开始了,我心想。我轻描淡写地问他护照可不可以。答案是肯定的。然后在我登记了一连串的信息后,那个警卫冲我挥了挥手示意我上二楼,而且还顺带告诉我那天不开馆。

真倒霉,我想。但我可是在7月末的炎炎烈日下,开着没有空调的车走了好几个小时才到了这里的,所以我不想这么快就放弃。半分钟后,负责人告诉我为了迎接来自布达佩斯的一个检查小组,档案馆确实不对外开放了。

“那我下周来可以吗?”我问。

“不行。”她这样说着,然后跟我解释说检查会持续整整一周。

“那下下周呢?”我还是抱有希望。

“得等到8月了,”她说,“但那时候又放假了。”

最后,为了赶紧把我推给一个有权打发我走的人,她带我去了“已关闭”的阅览室。阅览室不大,但天花板很高,光线充足,里面摆了6张书桌,两边墙角处还放了两张办公桌——为了监视那些能够进到这个“戒备森严”的圣地查阅资料的少数研究者。阅览室里只有一个穿着简单的白色夏日裙装的中年妇女,她正趴在桌子上在一张大海报上写东西。

我操起已经近20年没怎么用的、快要生锈的罗马尼亚语,试图跟她解释我从美国远道而来,就是为了查阅一份文件。她点了点头表示理解,但肯定地告诉我他们已经闭馆了。不过,她没赶我走,而是向我要一张照片。

根据我了解到的情况,这是一个好兆头。“到那儿后,他们会发给你一个研究卡(你要自带一张身份证或护照照片大小的照片)。”虽说事前看到过这条建议,但我还是没带照片,所以她让我去最近一家照相馆拍一张。接着我就去了锡比乌那美丽的市中心。当地的撒克逊人称锡比乌为赫尔曼施塔特市(Hermannstadt),但地图上标示的却是罗马尼亚语西比奥(Sibiu)。

锡比乌建于1150年左右,当时的匈牙利国王盖扎二世(GézaⅡ)召集了莱茵河西畔的500户居民来特兰西瓦尼亚定居,让他们在这里耕种土地,保护国家南部疆界不受蒙古人和鞑靼人的侵扰。一个世纪后,蒙古人垂涎于这里的繁华,洗劫了这里。幸存下来的撒克逊人接受了这次惨痛的教训,在城市四周筑起了高墙。城墙异常坚固,以至于至今都没有人能攻破。

两次世界大战都没有侵扰到这座迷人的小城,所以虽然它几个世纪以来一直身处动荡的特兰西瓦尼亚,但却几乎没受到过什么伤害。就算是以发展为借口毁坏了很多遗迹的罗马尼亚前领导者,除了对此不管不问使其严重失修外,也并没有对这座历史古城造成多大伤害。

2007年,锡比乌已经成为欧洲文化中心之一。在欧洲基金会的帮助下,这里得以恢复到了它中世纪时的美丽模样。我可以一连几天漫步在建成于1320年的,雄伟的哥特福音堂(Gothic Evangelical Church)周围那些狭窄的小路上;如饥似渴地研究布鲁肯撒尔男爵(Baron von Brukenthal),即玛丽亚·特蕾西亚女皇(Empress Maria Theresa)统治时期的特兰西瓦尼亚总督的艺术收藏;或者坐在锡比乌的中心广场格罗索环形广场(Grösser Ring)旁的某家户外咖啡厅里,沐浴7月温暖的阳光。但现在可没时间看风景了。根据档案馆里那位女士所指的路,我转到了左边的赫尔托格罗斯街(Heltauergasse)——一条画廊、特色小店以及饭店林立的繁华小街,去找那家照相馆。

半个小时后,我拿着仍带着余热的相片回到了档案馆。那位女士示意我坐下,然后递给我一份文件申请表。我草草写下了在布达佩斯拿到的那串神奇代码Materia V,No.67,然后问她是否知道这代表了什么意思。“不太清楚。”她耸了耸肩,但还是把申请表拿了过去。我又想起了那位加拿大学者的话:“一旦你找到了想找的东西(如果你特别特别幸运的话),你就可以填表申请。然后你会被要求先离开,第二天再来。”

现在已经是周五下午两点了,而且由于即将有检查,也没什么明天、周一或周二一说了。

所以,我现在坐在了离欧盟旗帜一臂之遥的地方,等着一位罗马尼亚官员,查找一位匈牙利贵族在1507年写的,一封有关塞克勒的拉丁文信件。感谢世世代代认真负责的撒克逊国家档案馆馆员,这封信件才得以保存。我非常想知道这封最后见于1876年的文件还存不存在,想看看Materia V,No.67是否有价值。

20分钟后,她回来了,手里只拿了几张松散的平板纸,看起来很像我之前填过的申请表。按照我掌握的信息,这看上去可不像有好消息的样子。“馆员会把文件拿给你,而且文件都是整齐地夹在活页夹里的。”(他们说是为了防止文件被盗,但很明显,这种方法会损害文件。)

到目前为止,我的多伦多向导说对了所有的事——照片、许可证、申请表。所以没看到活页夹让我觉得很不安。这只能说明我的申请被拒绝了,或者我提供的编号不足以找到文件。

她径直走到我的座位旁,轻轻地将一小份之前藏在申请表后面的褐色文件放在了我面前的桌子上。然后,她什么也没说,回去继续写她的海报。

有那么几秒钟,我就呆呆地坐在那儿,盯着那份厚厚地折成四叠的文件。这位罗马尼亚馆员意外的好心举动让我备受感动,我又重新燃起了希望。

我能碰它吗?需不需要带上特制的手套?这份古老的文件会不会在我手里坏掉呢?

看到没人在意这些,也没人监视我,我就放开胆子小心翼翼地打开了离我最近的那份文件,试图破解蜡封消失后留下的黑色印记旁边的文字。

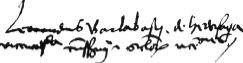

那上面写着:“Prudentibus et Circumspectis Magistro ciuium Judicibus Juratis ceterisque ciuibius at consulibus Ciuitatis Cibiniensis dominis at amicis honorandis.”那一刻我多么希望自己在八年级时好好学习学习拉丁语啊。不过,有一件事是明确的:信的背面清楚地用黑墨水标明了代码Ⅴ和编号67,表示这应该就是我要找的文件。

确信文件不会一碰即化后,我小心翼翼地打开了这封信,找到一张似行云流水、如羚羊挂角的手写正文,努力地将这整段整段的单调中世纪拉丁文章逗句分段。这一个个单词龙飞凤舞、如沙划痕,在离左边线大约3厘米的地方起,然后干净利索地到距右边线1厘米的地方止笔,洋洋洒洒整整一页。从中能够看出,写信人对书法和内容都很在意。

我曾试图在信中搜索日期但未果。直到我看着手里那张手稿,才发现上面确实有日期,只不过跟现在的书信格式有所不同。它不是按月/日/年这样标注,而是在签名的前一段这样写道:“……第七年圣母玛利亚庆典结束后的第一个星期一”,即1507年7月19日。

我事后才意识到,这是一个惊人的巧合:那一天,也就是我坐在档案馆里仔细研究那份古老的手稿的那天,正好是2007年7月20日——也就是说,正好是在作者写完信500年零一天后。我神奇地在锡比乌的市长,即那封信的收信人打开蜡封读信的500年后的这一天也看到了那封信。

此时此刻,由于我不太认识这种神秘的拉丁文,能证明我手中的信正是我要找的文件的就是那熟悉而明白无误的签名了:

[1] 1963年,谢尔登·格拉肖(Sheldon Glashow)、阿卜杜斯·萨拉姆(Abdus Salam)和斯蒂芬·温伯格(Steven Weinberg)发现了电弱统一理论,也就是电磁相互作用和弱相互作用的统一理论,而爱因斯坦对此还一无所知。这项发现使他们在1979年获得了诺贝尔物理学奖。然而,爱因斯坦想象中的大联合到现在还是没有实现。——作者注

[2] 用数学术语来讲,幂律P(τ)~τδ表示一条信息等了τ天后被回复的概率是P(τ),电子邮件模式的幂是δ=1,而爱因斯坦和达尔文通信模式的幂是δ=3/2。——作者注