第一部分 免费是什么

免费101 如何理解“免费”

导读

免费的含义从来都不像字面上看上去那么简单,但是它却自然而然地能成就一笔笔的生意。

林林总总的免费归根结底都表现为同一实质—让钱在不同的产品之间、人之间、现在和未来之间、不与钱打交道的市场和回到金钱市场之间转移。经济学家把它称做“交叉补贴”(cross-subsidies)。

交叉补贴可以有不同的作用方式:比如,用付费产品来补贴免费产品,用日后付费来补贴当前免费,由付费人群来给不付费人群提供补贴。

世界就是一个交叉补贴的大舞台。每次你用Google网站来搜索时,你都在帮助Google公司提高精准定位广告的系统运算法则。你在使用某项服务的时候又创造了富有价值的成果;在你浏览到博客上的免费内容同时,作为回报,你在某人博客上增加的浏览量或是链接都提高了博主的信誉等级。他可以用高信誉等级来得到一份工作,扩大他的交际圈,或是找到更多的顾客。有些时候,信誉等级也能够转换成为滚滚现金,但是我们难以判断每一次这种转换的准确途径,因为每一次转换都是不同的。

“免费”这个词可以表示很多含义,而且它的含义这些年以来一直在发生变化。它会引起别人的疑虑,但是它吸引人们注意力的能量却很少有其他词能够与之媲美。它的含义从来都不像字面上看上去那么简单,但是它却自然而然地能成就一笔笔的生意。如果我们当前的经济是建构在“免费”之上的,那我们从一开始就要弄明白到底什么是“免费”,它的运行机理又是什么。

我们首先来看一看“免费”的定义。在法语、西班牙语和意大利语等拉丁语系的语言里,“免费”的意思不像英文中那样含混不清,而是由两个词来表达不同的含义。一个词来源于拉丁语的liber,表示自由的含义;另一个词来源于拉丁语的gratis,是gratiis的缩写,表示“表达谢意”、“无须偿付”或是“零价格”的含义。在西班牙语中的libre表示褒义,例如言论自由等说法,而gratis总会让人疑心是不是推销手段的背后有猫腻。

在英文中,这两个含义都混合在一个词里面了。这对于企业营销者而言是有好处的,其中蕴藏的“自由”那层褒义容易让消费者放松警惕,但这也增加了“免费”一词模棱两可的含义(这也是为什么有时候用英语演讲时,会选用gratis这个词而不用free,来强调某样东西真的不要钱)。

这个开源软件世界鼓励大家自由使用和重复使用各种软件(“免费”的一层含义),不收取费用(“免费”的另一层含义)。人们为了区别两者,就会说成是“不花钱喝啤酒的那种免费和不花钱听演讲的那种免费”。

那为什么最终只用free这一个词就可以表示“免费”呢?为什么选用了这个词呢?也许你想象不到,这个词来源于古英语中“朋友”的词根。以下是语言学家道格拉斯·哈普尔(Douglas Harper)的解释:(现代英语里的“免费”和“朋友”)都来自古英语中的freon/freogan,表达的是“给某人自由、爱某人”的含义,最主要的含义是“喜爱、友谊、相爱”,在一些语言(尤其是在日耳曼语或是凯尔特语)里,还衍生出了“自由”的含义,或许是因为“喜爱”或是“朋友”主要用于某个部落里的自由成员(而非奴隶)。

“给予而不收费”的含义在1585年产生于“免予收钱”的概念。

因此,我们可以说“免费”来源于“自由”的社会概念,兼有奴隶制和收费这两种背景。

在这本书中我们要谈的是在这一背景下产生的“免费”概念,就像免费畅饮啤酒或是免费午餐的概念。

林林总总的免费

即便在商界谈论“免费”,其实也有各种各样的含义和商业模型。有时候,所谓的“免费”并非真的有天上掉下的馅饼。“买一赠一”只是打五折的另一个说法罢了,“内有免费赠品”其实表明赠品的成本已经包含在总价里了,“免费送货”一般说明送货的成本已经包含在产品涨价之中了。

当然,有时候打着“免费”标语的确实不用掏钱,这种营销模式并非什么新鲜事物。“免费样品”是一种简单的营销手段,这样做一方面是为了推出某种产品,另一方面是想让消费者在心中产生一种负疚感,想要掏全款来买下这种商品。对于“免费试用”的商品,你确实不用掏腰包,但试用期的长度往往是有限的,而在试用期就要结束之前你发现已经离不开这种商品了。一些加油站提供的“免费打气”服务在经济学上称为互补商品(complementary good),某件不收费的产品或服务(例如可以免费给车胎充气)能够增加消费者对于另一样付费商品的兴趣(这有可能是加油站里的任何商品,口香糖或是汽油)。

案例:空中旅行怎么会免费?

每年,约有130万乘客从英国伦敦飞往巴塞罗那。总部位于都柏林的Ryanair航空公司的低价票每张才20美元(约10英镑),其他航线的价格也差不多便宜。Ryanair航空公司的首席执行官说,他希望有一天自己所有的机票都能免费(或许可以通过乘客在机舱上的豪赌来弥补公司的盈利,从而把飞机变为空中赌场)。为什么一张跨越英吉利海峡的机票竟然要比从机场到酒店的出租车更便宜呢?

Ryanair航空公司要把一位旅客从伦敦送到巴塞罗那,平均花费70美元,下面是它如何把70美元挣回来的示意图:

• 削减成本 Ryanair航空公司都是在停机坪上让乘客登机和下机,这样就可以减少使用停机位的费用;该公司还能从那些想要竭力扩大客流的机场那儿享受到更低的停机费。

• 增加其他收费 Ryanair航空公司对于在机舱内享用食物和水都要另外收费;优先登机、托运行李、父母带小孩飞行也要单独收费;通过网站租车和预订酒店,公司也会得到一部分提成;广告商要在机舱内做广告也要付费;通过信用卡购买机票公司也有提成。

• 通过高价机票来弥补损失 在出行高峰时期,同样的一张机票会卖到100美元以上。

现在我们到处都能找到发布广告的媒体,包括免费收听的广播和电视节目以及大多数网站。通过发布广告的媒体来免费传播信息是在一个世纪前就存在的商业模式,在这种模式下第三方(广告商)来为第二方(消费者)免费获得这些消息付费。

最近,我们有时真能得到免费的午餐,而且这也成了一种全新的商业模式。人们大多在线使用这样的商业模式,在边际成本几乎降低到零以后,数字经济成了主流。照片分享网站Flickr对大多数用户都是免费的(网站也几乎没有什么广告)。同样,Google网站提供的大部分服务也是免费的,没有什么广告,尽管用这种商业模式推出了一些新型软件或是服务(例如Gmail邮箱服务),但并没有强行推销什么内容。以维基百科和博客空间为代表的网站成为“礼品经济”的代名词,这些网站的经营动机和金钱没有关系,而是为了积累知名度、吸引网民眼球、表达观点或是其他目的。

这些免费现象可以划分为四大类,其中有两种是之前就存在的,但也在继续变化;另外两种是在数字经济时代产生的。我们在对它们进行分析之前,先把思路拉回一些,看清楚林林总总的免费归根结底都表现为同一实质—让钱在不同的产品之间、人之间、现在和未来之间、不与钱打交道的市场和金钱市场之间转移。经济学家把它称做“交叉补贴”。

世界就是一个“交叉补贴”的大舞台

交叉补贴体现了“天下没有免费的午餐”这句话的实质,也就是说你要吃一顿午餐,饭钱肯定是要某个人通过某种方式来偿付的,如果不是你直接付的,那么也是由某个和免费吃这顿饭利益相关的人来付账。

有时候,人们对产品的付费方式是非直接的。你手里读的那份免费报纸是可以收到广告费的,广告费是产品零售商营销成本的一部分,而且它们已经考虑好了自己的利润率,最后你(或你身边的人)会以通过购买更昂贵的商品来支付它们的广告成本。你给予零售商的还有声誉(别人看到你在读那份报纸)和你的时间。也许你在超市得到了购物免费停车的优惠,但其实停车场的成本已经打入了商品的价格上涨之中。也许你得到了一些免费样品,但是那些付了全款买同样商品的人已经给你提供了交叉补贴。

案例:DVR怎么能免费呢?

电话公司会出售包月套餐,电器公司会出售一些小家电,这些都好理解。但是美国电信巨头康卡斯特公司(Comcast)既在这两个领域之内,又有很多业务超越了这两个领域。这就给了它足够大的灵活性来进行产品交叉补贴,某种产品免费为的是出售其他产品。出于这一目的,公司免费向900万用户发放了带有机顶盒的DVR。那它又该怎样收回这样一笔钱呢?

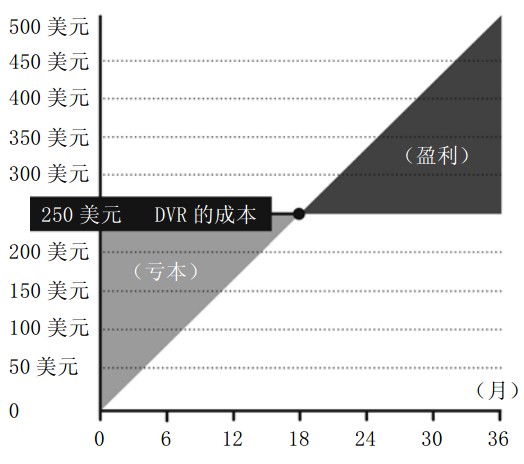

康卡斯特公司在一年半的时间内挣回DVR的成本

•增加隐藏费用 对于每个新的DVR用户,康卡斯特公司都会收取20美元的初装费。

•收取月度使用费 公司的用户每个月要缴纳14美元的DVR使用费。即便我们按DVR的最高成本估计,公司为每台DVR掏了250美元,那么不出一年半,用户缴纳的使用费也足够弥补DVR的成本了。

•其他收费服务 公司用免费的DVR来吸引消费者,然后让他们对高速上网(8兆流量的上网服务每月收费43美元)和数字电话(每月收费40美元)产生兴趣,这还不包括看一部电影就要付一次费的服务(每部电影收费5美元)。

在礼品经济中,交叉补贴的形式很难一眼就看穿。博客确实是免费的,上面往往也没有广告,但那并不代表每次你浏览博客的时候没有发生价值交换。在你浏览到博客上的免费内容时,作为回报,你在某人博客上增加的浏览量或是链接都提高了博主的信誉等级。他可以用高信誉等级来得到一份工作,扩大他的交际圈,或是找到更多的顾客。有时候,信誉等级也能够转换成为滚滚金钱,但是我们难以判断每一次这种转换的准确途径,因为每一次转换都是不同的。

交叉补贴可以有不同的作用方式:

·用付费产品来补贴免费产品。招徕顾客的廉价品是做生意的幌子,例如通过价格不菲的爆米花来补贴不赚钱的电影,或是通过餐厅里昂贵的红酒来补贴便宜的饭菜。免费还会以更多的形式出现,例如某种商品不是打折出售,而是完全免费赠送,“内有免费礼物”或是更常见的免费样品就属于这种推销手段。这种免费的商业模式很久之前就存在了,我们很熟悉,而且它的表现形式也很直接,因此我们就不赘述了。

·用日后付费来补贴当前免费。赠送手机但必须使用移动通讯商两年以上的服务就是一个经典的长期交叉补贴案例。这种营销手段把手机服务从追求某个时间节点的收入延伸到更长的时间段。如果你使用了这种服务,那么就是未来的你在给现在的你提供交叉补贴。使用这种服务的人不会去多想每年要付的手机费,而是会因为今天刚拿到的免费手机而沾沾自喜。

·付费人群来给不付费人群提供补贴。类似的例子有俱乐部男士买门票而女士免票,“孩子免费入场”,富人多缴税、穷人少缴税(有时候不缴税)的累进税制。把市场根据人们愿意付费的诚意和能力划分为不同的人群,是一种传统的定价理论。在这种情形下,免费以非常极端的形式出现,商家希望免费得到产品或服务的相关消费群体能够掏腰包。商家寄希望于不用掏钱的消费者能够吸引到掏钱的消费者(俱乐部女士免票的例子),或是可以带来会掏钱的消费者(孩子免费入场的例子),而且不用掏钱的消费者中日后有一部分人也会慷慨解囊。当你在美国赌城拉斯韦加斯徜徉并欣赏建筑物奢华的装饰时,你确实不用掏钱,但是这些大楼的老板们希望你能够停下来去赌场赌一把,或是去商场血拼购物(如果你既去赌钱又去购物,他们会笑得合不拢嘴的)。

在整个交叉补贴的世界里,免费模式主要可以分为下面四大类。

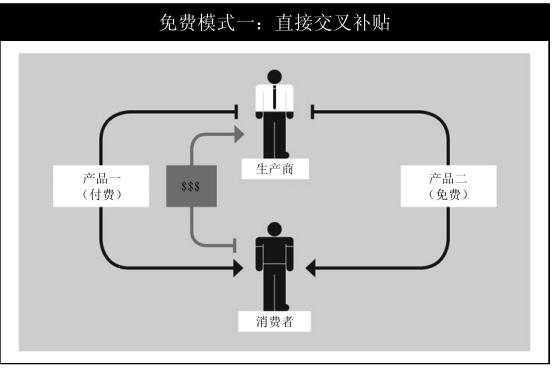

免费模式一:直接交叉补贴

什么免费:吸引你掏腰包买其他东西的商品

谁享受免费:以某种方式最后掏腰包的人

当沃尔玛推出买一送一的DVD时,这就是招徕顾客的廉价品。沃尔玛以低于成本价销售DVD,为的是把你吸引进超市,希望你能够买上一台洗衣机或是满满一购物筐的商品,以此从中赢利。在银行服务、手机通话等多种产品和服务中,商家并非从成本的角度来看各项要素,而是从心理的角度来衡量。也许移动电话服务商给你提供的手机包月通话服务并不挣钱,但是它把这一价格压低,是因为它知道这是顾客选择移动电话服务商最先考虑的要素,而你之后每个月会使用的语音邮件服务将是一个很大的赢利点。公司可以把一组产品的价格定为零(或接近零),为的是让其他产品而且是让更多数量的产品显得更加吸引人。

越来越多的行业采用了这种金·吉列模式的交叉补贴。先进的科技也给了公司更大的自主权,它们能够在更广阔的领域内重新界定自己的市场,也能够有更大的自由度可以赠送一些产品和服务来推销其他商品。例如,Ryanair航空公司在航空业掀起了翻江倒海的浪潮,这家爱尔兰公司并不只是把自己看做一家出售机票的航空公司,而是把自己定位为提供全方位服务的旅行社。你得到信用卡时并没有掏钱,因为银行可以从你划卡的零售商那里赚到手续费,零售商自然也会把手续费的成本加入你购买的商品之中(如果你在月底信用卡账单寄来后没有全额付款的话,那么银行还可以从你要支付的利息中赚到更多的钱)。

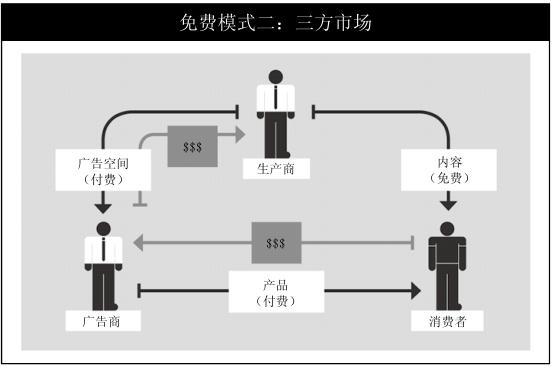

免费模式二:三方市场

什么免费:内容、服务、软件等

谁享受免费:任何人

最常见的“免费”经济是建立在三方系统基础之上的。在这种市场系统中,第三方付费来参与前两方之间的免费商品交换。听起来很复杂吗?其实你生活中每一天都会遇到这样的情况,这也是各种媒体的运营基础。

按照传统的媒体运营模式,一个发行商会免费(或近乎于免费)给消费者提供信息产品,广告商则向发行商付费,从而形成了一个三方市场。广播节目是免费收听的,电视也是免费收看的。同样,报纸和杂志发行商向读者收取的费用远远低于报刊采编、印刷和分销的成本。它们做的事其实并非把报刊卖给读者,而是把读者卖给了广告商。这就是一个三方市场。

在某种意义上,互联网代表着媒体运营模式延伸到了各行各业。在互联网上,并非只是广告商给一切付费这么简单。媒体公司能够围绕免费的信息用数十种方式挣钱,包括把客户的信息出售给品牌授权商,提供“增值”订阅服务以及直接经营电子商务。目前,在同样的商业模式上已经建立起了网络公司的整个生态系统。

经济学家把这种模式称为“双边市场”,因为两个截然不同的群体在进行协同支持:广告商给媒体付费,为的是把信息传递给消费者;媒体则给广告商提供支持。而最终消费者会掏腰包,但却是以一种非直接的方式—因为商家的营销成本增加,商品的最终售价也会提高。这种模式在非媒体市场也存在,例如信用卡—免费向消费者提供信用卡就意味着他们会更多地刷卡消费,商家也需要向发卡行缴纳更多的手续费;软件公司把免费的操作系统工具送给应用软件开发商使用,为的是吸引更多的消费者来使用这一平台界面。在每一个例子中,成本或者已经分散化了,或者变得不明显了,让消费者觉得商家最初提供的产品是免费的。

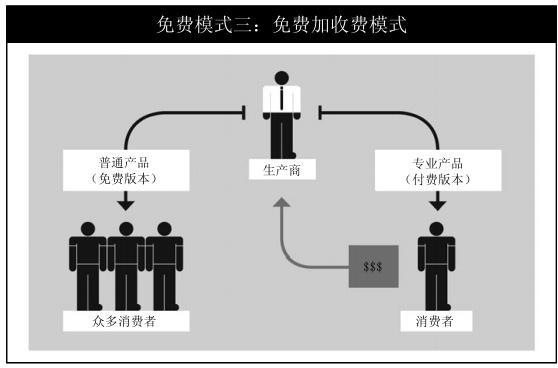

免费模式三:免费加收费模式

什么免费:和付费版本相匹配的任何商品

谁享受免费:基本用户

免费加收费模式(Freemium)这个说法是由风险资本家弗雷德·威尔逊创造的,也是在网络生存空间中最常见的商业模式之一。免费加收费模式能以多种形式出现,内容有从免费的到昂贵收费的各种不同等级,有些网站和软件如果付费的话可以享用比免费版功能更多的“专业版”(可以回想一下免费的Flicker软件和每年付费25美元的Flicker升级版)。

这种模式你听上去感到很熟悉吧,就像我们随处可见的免费样品,包括商场里香水柜台和街角推销员推销的东西。两者确实有相似之处,不过也有很大的区别。传统的免费商品往往是在产品推广期间赠送一些糖果,或是把尿布寄给孩子母亲。因为这些免费的商品都是有实际成本的,因此商家在推广期免费赠送的和实际销售量相比只是很小一部分,他们的目标就是吸引消费者的眼球,以刺激更多的商品消费。

而对于数字化产品而言,免费和付费的比率刚好颠倒了过来。通常而言,一家网站会遵循“5%定律”,也就是说5%的付费用户是网站的所有收入来源。在免费加收费模式中,这就意味着在20个网站用户中,有一个是付费用户,其他19个都是免费得到服务的。这种模式之所以能够运转下去,是因为给那19个人提供服务的成本是相当低的,可以看做是零。

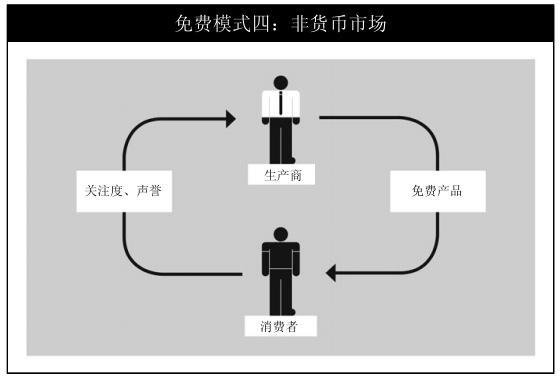

免费模式四

什么免费:人们选择免费赠送的、没有寄希望别人付钱的任何东西

谁享受免费:任何人这种类型也会有几种不同的表现形式。

礼品经济

维基百科和Freecycle网站(在线交换二手礼物的平台)让我们发现,金钱并非人们行为处事的唯一动力。利他主义的动机总是存在的,而网络则给了个人一个让这些行为发挥世界性影响的大舞台。在一定程度上,零成本的信息传播已经使得这种传播成为了一种产业。从以金钱来衡量的经济角度看,这种信息传播似乎都是免费的,看似像不正当竞争,但这也恰恰说明了我们对于价值衡量的短视,而没有留意这种信息传播真正创造的价值。

这种信息传播的动机是多种多样的,包括赢得声誉和关注度,以及不容易察觉的其他考虑,例如表达观点、分享快乐、种下善因、得到满足感以及纯粹的自我兴趣(通过Freecycle 或是Craigslist这样的网站把东西送给别人,免得你还要照管一大堆物品)。有时候,这种给予也是无意识的或被动的。如果你有一个公开的网站,那么不管你是否有意为之,你都把信息给了Google搜索引擎;你把手中的饮料喝完后,就把铝罐扔进了可回收物垃圾箱里,无家可归靠收破烂为生的人可以把它捡出来卖钱,尽管这并非你的本意。

劳动交换

如果你能通过几个阻挡垃圾邮件站点的验证码,那么就可以在网上得到免费的色情图片。具有讽刺意味的是,你正在做的事就是用填写验证码的人类智能来将网站上的内容解码,这也正是发送垃圾邮件者所感兴趣的事,因为网站用这些验证码来把他们的邮件阻挡在外面。而一旦你通过了这些验证码,那么发送垃圾邮件者也能够进入这些网站了,这对于他们的意义远比你看这些诱人色情照片所消耗的带宽更重要。在他们看来,这就是一个黑箱,人们设置了一些歪歪扭扭的验证码,最后又得到了解码之后的内容。但是,在这个黑箱内部,有成千上万人在不经意间做着劳动交换。这就像Digg网站上的故事评分、雅虎知识堂的投票功能、Google美国411语音查号台一样。每次你用Google网站来搜索时,你都在帮助Google公司提高精准定位广告的系统运算法则。在上述每个例子中,你在使用某项服务的时候又创造了富有价值的成果,或者是提高了某个网站的服务,或者是创造了对别人有用的信息。不论你留意与否,其实你在得到某项免费服务的时候也在和别人进行劳动交换。

盗版

最能体现盗版猖獗的当属在线音乐了。因为数字化音乐的复制便捷和朋友间的分享,使得传播音乐的成本几乎变成了零。在这种情况下,不管有没有商业模式,仅仅出于省钱的因素考虑,在无限制的传播手段下,音乐产品变成了免费的。这股力量如此强大,以至于法律、版权保护规定、道义上的负罪感以及大牌唱片公司所能想到的一切阻止盗版的努力都无法奏效(这种现状还会延续下去)。一些音乐家和歌手把自己的音乐在线免费同乐迷分享,因为他们把这作为音乐会、音乐产品、专利权和其他付费内容的推销手段。而其他一些音乐人干脆承认,对于他们而言,在音乐界打拼已经甭想赚到钱了,在这个行业里工作主要是为了其他原因,例如追求快乐或是灵感的表达,这倒是大多数音乐人士共同的特点。

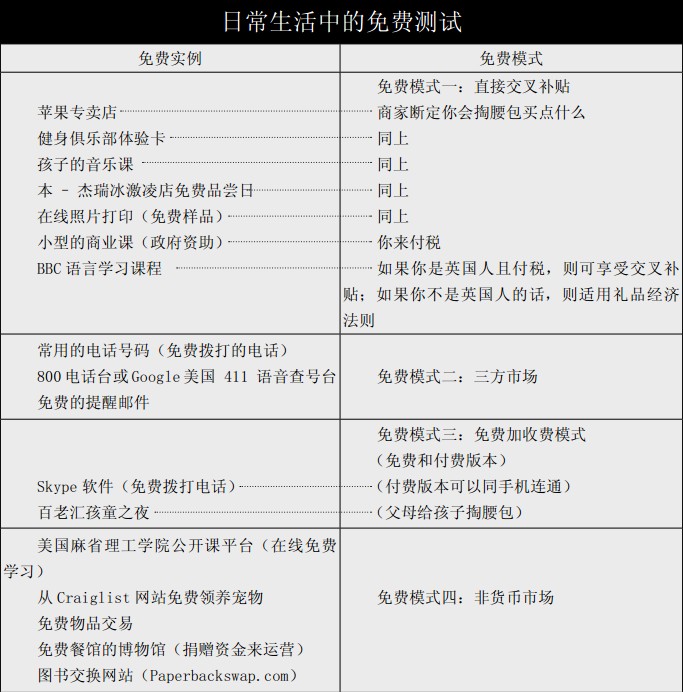

日常生活中的免费测试

我们来看一看上面的几种免费模式在日常生活中是以怎样的形式出现的。最近,我在一个报亭上看到《返璞归真》(Real Simple)杂志封面上写着一行字“你能免费得到的36样意想不到的商品和服务”。不论是哪个月,你在报亭都能看到类似的内容。这看起来像是检验免费模式的典型的例子。在这一期《返璞归真》杂志提到的前一半免费商品有如下特点:

你会发现有些免费商品和服务兼有几种免费模式的特点,而且它们的竞争对手也在使用不同种类的免费模式(电话和网络查询目录服务系统1-800-FREE411的竞争对手Google美国411语音查号台是不支持广告的)。此外,政府提供的服务也是一种特别的交叉补贴,因为纳税人所缴纳的税收和所享受服务之间的联系是间接的、不明显的,而且纳税人享受服务的范围很广。

我们把免费分为这几种模式的必要性不言自明,而且这种分类方法的效果也很好。没有任何一种分类方法会十全十美,遇到特例和几种模式交叉的情况也是很正常的。这种分类方法在接下来的章节里还能够给我们带来很多帮助。

三种价格

在这本书中,我们主要讨论的是两种价格—需要掏钱(正价格)和不需要掏钱(零价格)。但有时候还会碰到第三种我们不能忽视的价格,那就是商家给你钱。我可没有瞎说,确实存在着这种负价格。你使用某个商家的产品或服务,它还要倒贴给你钱,而非你给商家钱。

也许你会觉得这种现象并不多见,其实在生活中你经常会遇到这种情况。微软公司付费让你使用它的搜索引擎,从中你可以发现负价格的发展趋势。其实负价格的现象在传统的营销中有着悠久的历史,例如现时折扣、购物返现金的营销手段,以及现金积分、航空公司里程积分和其他使用信用卡或消费得到的奖励。

当然,上述这些情形中很少真正有负价格,你迟早都要从自己的钱包里掏钱。遇到这些情形,尽管这些钱或积分都不是白来的,但是消费者往往会把它们当成是天上掉下来的。

例如,现金返还的打折方式会让消费者的心态发生逆转,还会放弃最初想要省钱的想法。研究表明,如果购买一辆新卡车能够得到1000美元(或者某个数额)的支票奖励,那么他们在掏腰包的时候钱就像中彩票白来的一样,感觉钱是从天上掉下来的,一点都不心疼,而事实上他们买车的车贷以后还要自己来偿还。男士们分期付款买下昂贵的高尔夫球杆时,如果太太们在场的话往往都会舍不得让他们买,但是太太们也不会阻拦先生们,尽管她们明白就像信用卡还款一样,在接下来几年里球杆的钱也要分期付上。

在丹·艾瑞里的《怪诞行为学》[1](Predictably Irrational)一书中,里面有一个关于负定价的经典案例。有一次,丹·艾瑞里告诉自己在麻省理工学院斯隆商学院的学生说,他要朗读诗歌(沃尔特·惠特曼《草叶集》里的诗),但是不知道朗诵的价格该怎么确定。他给每个学生都发了问卷调查表,其中一半学生的调查表是问他们是否愿意花10美元来听他朗诵;另一半学生的问卷调查表上写着如果他付10美元,他们是否愿意听他朗诵。丹·艾瑞里接下来又问,如果他分别读一首短诗、不算太长的诗或是长诗,他们分别愿意出多少钱。

丹·艾瑞里最初的定调就是行为经济学家所说的“锚固”(anchor),他让消费者在心里对什么价格合适有了一个思维定式,这对于他们最后到底愿意付多少钱会有很大的影响。在这个案例中,那些被问及是否愿意付10美元来听朗诵的学生平均给出1美元的价格来听短诗,2美元的价格来听不算太长的诗,3美元的价格来听长诗。

与此同时,那些思维定式认为丹·艾瑞里要付给他们钱的学生平均的报价是得到1.3美元听一首短诗,得到2.7美元听一首不算太长的诗,得到4.8美元听一首长诗。

丹·艾瑞里还特意提及,马克·吐温在《汤姆·索亚历险记》中给了一个很好的例子:汤姆·索亚不得不帮家里干给篱笆刷油漆的苦差事,但他把这份工作炫耀得特别有意思,惹得伙伴们羡慕得不行,不仅抢着干这份苦差事,而且还愿意付钱给他。不过,通过这个故事,那些本可以得到奖赏却给了对方奖赏的人可以悟出一个道理。马克·吐温有一番仔细观察之后的洞见:“英国有一些富人,在夏天他们会乘坐四匹马牵引的豪华马车,每天要坐车出门二三十英里,因为坐这样的豪华车会花上他们一大笔钱,所以觉得有面子。但是,如果免费给他们提供这项服务的话,他们反而觉得乘马车出门是一件累人的事,也就不再乘马车了。”

CD宝贝公司(CD Baby)的创始人德雷克·西弗斯把这些例子称为“逆转的商业模式”。在现实生活中也有这样的例子。洛杉矶的一些请艺人演出的俱乐部已经不像从前那样给乐队付钱了,而是反过来向在俱乐部演出的乐队收费。因为这些艺人们更加看重的是表演的机会,而不是得到几张钞票,如果他们表演非常好的话,就有可能像前辈一样出道成为职业歌手。

在丹麦,有一家健身俱乐部给会员提供了一种服务:只要你一周内能至少去俱乐部一次,那么你就不需要付费;但是,如果你某一周没能去俱乐部,那么你就要付当月的健身费用。这个商业理念真是很好。如果你每周都去俱乐部的话,你自己感觉很好,而且对这家俱乐部的印象也会很好。但是总会有某一周你因为太忙而没能去俱乐部,这样一来你就需要掏钱,但是你只会责怪自己这周没能去俱乐部。和那些你掏了钱却又不常去俱乐部的会员不同,成了这家俱乐部的会员之后,你的本能就是不要失去会员资格,你对这家俱乐部的忠诚度也增强了。

免费电话会议公司(Free Conference Call)的收入来自电话公司,而非使用这项服务的最终用户,因为免费电话会议公司知道用户是通过哪家电话公司在使用电话会议服务。免费电话会议公司和每家电话公司都达成了合作协议,因为他们的服务能够让各家电话公司的用户拨打更长时间的国际长途。免费电话会议公司并没有给长途通话费买单,而是让这些电话公司给经常使用电话会议的用户来买单。

最后,我们还要提一下Jicka.com这个网站,它希望能够成为和Craiglist相抗衡的免费分类信息发布网站。为了实现自己的目标,这家网站决心提供比免费还要优质的服务。如果你在Jicka.com网站上发布要出售自己房子的信息,那么买家会得到半年时间的有限担保。同样,如果你通过Jicka.com网站出售汽车的话,那么买家能得到一个月的有限担保。在Jicka.com网站上登出任何广告帖子,都可以确保在一年内你的账户信息不会被盗。Jicka.com网站的这一招并没有花他们任何钱,提供担保的保险公司认为这也是很好的一个营销机会,如果免费尝试使用这些担保的用户中有一些想成为保险公司的付费投保人,保险公司就有钱赚了。

在上述每一个案例中,聪明的公司都让正常的金钱流动方向发生了逆转,它们或者是让某样东西免费,或者是在本应其他公司付账的时候买单。这些点子其实并没有什么很高的技术含量,不过想到这些点子需要你用企业家的思维来创造性地看待价格。