非货币经济:货币不起作用的地方,什么管用?

导读

原始的物物交换经济复活了。在货币不起作用的地方,什么管用?

免费经济对经济学的又一大冲击,是信息替代了货币,个体注意力替代了一般等价物,信息市场替代了股票市场。

在互联网上越来越多的产品信息被编入软件从而能够免费将其提供给顾客。钞票不再是市场上最重要的交易信号。相反,两个非货币因素的地位陡然提升,这两个因素就是我们通常所说的“注意力经济”和“声誉经济”。

行为经济学和“神经经济学”等经济学分支专业已经浮出水面,各经济学分支均试图解释为何人们会根据他们感受到的刺激而作出选择。这种刺激具有与一般等价物相反的性质—具体而特殊。注意力和声誉往往是这些刺激因素的组成部分,即便它们并未被正式界定为一个统一的市场。

互联网让我们在更高发展水平上复活了原始的礼品经济—心理上的股市。

随着信息时代的到来,社会科学家赫伯特·西蒙于1971年写道:

在这样一个信息极其丰富的世界,信息的充裕意味着其他某些事物的匮乏:被信息消耗掉的任何事物都处于稀缺之中。信息消耗掉哪些事物是相当明显的:它耗尽了信息接受者的注意力,因此信息的充裕造成了注意力的缺乏。

西蒙所言正是一条最古老经济法则的表现形式:“每一种充裕都创造出一种新的匮乏。”我们通常最为看重的是那些为数并不多的事物。例如,工作时供应充足的免费咖啡将唤醒我们对口感更好咖啡的需求,我们愿意付出高价为后者买单。对于从一大堆便宜货中淘出的任何高级玩意儿,从手工精制食品到优质矿泉水,通通如此。

“没有其他食物时,人们无疑只以面包为生。”亚伯拉罕·马斯洛在其发表于1943年的一篇具有化时代意义的文章《人类动机理论》中写道,“但是当面包不再是紧俏食物且人的胃口渐渐被填满时,人类的需求又会出现何种变化?”

他在自己提出的、如今已经为世人熟知的“需求层次理论”中做出了如下解释:“一旦有其他(而且是更高的)需求出现,那么这些需求,而非生理上的饥饿感将主导生物体。”在其“需求层次”金字塔的底部是物质需求,如食物和水。在此之上是安全。更高一层则是爱和归属感,而后是尊重;居于整个金字塔顶部的是“自我实现”,即对创造力等精神需求的追寻。

相同的“层次”模型也适用于信息。一旦我们对基本知识和娱乐的渴望得到满足,我们就会对自己究竟想要得到何种知识和娱乐变得更加挑剔,而且在这一过程中对自身及驱动我们做出选择的各种因素有了进一步认识。最终这会使我们中的很多人在创造的精神愉悦激励下从被动的消费者转变为积极的生产者。

通常在消费品市场中,我们手中钞票的缺乏会帮助我们尽量购买那些可用的产品—我们只买能买得起的产品(信用卡收支平衡)。这就是资本主义如何利用消费者乐于付款的商品“满足”消费者需求。但在线交易又是一种什么情况呢?在互联网上越来越多的产品信息被编入软件从而能够免费将其提供给顾客。钞票不再是市场上最重要的交易信号。相反,两个非货币因素的地位陡然提升。 这两个因素就是我们通常所说的“注意力经济”和“声誉经济”。

当然,注意力和声誉的市场环境与其他市场环境相比并无新特点。首先要在每一档电视节目中展开竞争,其次要在品牌打造方面进行竞争。名人树立声誉并将其转化为人们对他的关注度。但在线交易的独特之处在于二者可衡量程度如何,以及它们又是怎样使自己在平日里看起来更像实体经济。

“经济”是如何界定的?这个词出自希腊语,在希腊语中经济学[oikonomia,来自oikos(“家庭”)和nomos(“习俗”或“法律”)]意指管理家庭这一社会系统,因此也称为“家庭经济学”。直到18世纪中期,“经济”一词在政治和法律中得到广泛运用。但亚当·斯密在把经济学界定为市场研究,特别是我们现在简称的“稀缺情况下做出选择的社会科学”时,也就给出了这一术语的现代释义。

如今,经济学研究已经超越了货币市场范畴。自20世纪70年代以来,像行为经济学和“神经经济学”(neuroeconomics)等经济学分支专业已经浮出水面,各经济学分支均试图解释为何人们会根据他们感受到的刺激而做出选择。注意力和声誉往往是这些刺激因素的组成部分,即便它们并未被正式界定为一个统一的市场。

人们已经开展了一些巧妙的尝试以期借用经济学语言描述注意力市场,例如德国经济学家乔治·弗兰克在1999年经济学舞台上做出的这个描述:

如果根据他人给予我的关注度相应地衡量我对他人的关注度,那么一种核算系统很快就会被确立起来,它引用类似个体注意力社会股价这样的衡量指标。

社会雄心在二级市场中呈蓬勃发展之势。正是注意力资本的股票交易界定了“名利场”这一表达方式的确切含义。

然而当时对注意力进行量化分析时,无论这意味着什么,人们只是对出现在媒体上的那一个人(创造者)进行衡量。

但如果我们像对待金钱那样对注意力和声誉进行量化分析会出现何种情况?如果我们能将它们形式化为恰当的市场形态,从而可以借助经济学家在传统货币市场分析中使用的方程式对其进行解释和预测,那又会怎样?要这么做,我们就需要注意力和声誉展示出与其他传统通货形式相同的特点:可衡量、数量有限且能转换为其他货币。

得益于蒂姆·伯纳斯·李于1989年开发的一项新型网络技术—现代超链接,我们正无限接近上述目标。这其实是件很容易做到的事—仅仅是一串以“http://”开头的字符,但它创造的却是用于注意力和声誉交换的形式语言及适用于二者的货币形式。如今当你在自己的博客中与他人进行链接时,实际上你正赠与他们某些属于你自己的声誉权。在某种意义上,你正向自己博客的浏览者们发出倡议:“离开我,去到另外一片天地里吧。我想你们会喜欢,而且如果你们这么做了,也许你们会因为我的推荐而更加感念我。而如果你更加感念我,也许你就会更频繁地光临我的网址。”

在理想状态下,声誉的这种转换使双方都变得更加富有。良好的建议在博主与浏览者间建立起信任关系,而接受建议这一行为选择同样使浏览者对博主更加信任。在这种情况下,双方间的交易就水到渠成了。

如今我们拥有一个真正的声誉市场—它就是Google。除了Google旗下的搜索引擎网页排名算法,还有什么是线上声誉的货币表现形式?搜索引擎网页排名算法评估界定构成互联网舆论网络的导入链接。而除了互联网流量之外,还有什么更好的注意力衡量指标?

网页排名算法是一个看似简单却有着巨大能量的创意。它基本上说明了导入链接就像选票,而且来自本身拥有很多导入链接的网址的导入链接比来自其他网址的导入链接更有价值。这是那种一台计算机就能完成的推算,因为它内存中有互联网的整个链接结构且对每个链接进行递归分析。(有趣的是,网页排名算法以科学出版工作中小规模的早期工作为基础。借助其他作者在各自作品脚注中引用他或她的观点的多少推算一位作者的声誉度,这一方法被称为引用分析。没有比学术声誉更为显性的声誉经济,学术声誉反应了教授从任期到待遇各方面的情况。)

从经济角度看,我们可以使用这样一个算法将声誉经济转化为注意力经济再转化为现金:你的网址的经济价值在于你的网页排名(1到10之间的一个数)从任何给定条件的Google搜索结果中带来的流量乘以该条件的关键字值。(网页排名越高意味着流量越大,因为你在搜索结果中的排位更靠前。)只要在你的站点发布AdSense广告并与Google分成,就可以将流量转化为实实在在的钞票。

无论喜欢与否,自从搜索引擎问世以来我们都生活在Google经济中,至少我们的一部分生活内容与其密不可分。在一个具有代表性的站点上,1/4到一半的网站流量来自Google搜索。存在一个被称为“搜索引擎最优化”的整体产业,它帮助各站点增加其在Google搜索结果中的可见性。可以说网页排名是声誉的黄金标准。

这使得Google共同创始人拉里·佩奇(网页排名算法的奠基人)成为Google经济的“央行行长”。他和他在Google的同事们掌控着资金供应。他们不断调整这一算法以确保它保持自身价值。随着网页不断增加,他们使网页更难获得排名以避免排名出现“通货膨胀”而贬值。如果他们发现以垃圾链接形式出现的网页排名造假,他们就调整算法从而将垃圾链接从估算中排除出去。通过辛勤工作使自己的搜索结果较竞争对手的同类搜索结果更具相关性,这使他们保持了所用货币的价值,也将维持Google的市场份额(当前为具有压倒性优势地位的70%市场份额)。阿兰·格林斯潘的工作与此大同小异。

如今就像与真正的央行行长们在一起,控制某种货币发行远不及控制整个经济。想象一下Google就像互联网中的超级大国“美国”—众多声誉和注意力经济体中规模最为庞大者。它并非闭关自守型经济,因为它本身正是规模更为庞大的互联网经济的一部分。而围绕在它周围的则是不计其数的其他各种声誉和注意力经济,每一种经济都有自己的货币表现形式。

Facebook和Myspace主要运营内容有关“朋友”,eBay则拥有卖家和买家评级标准。Twitter有“追随者”,Slashdot有“道德值”等不一而足。在每一个网站,人们均可创建声誉资本并将其转化为注意力。如果他或她希望将注意力再转化为金钱(大多数人不希望如此),那就得指望每个人都能搞清楚如何实现这一目标,但目前实现注意力和声誉的量化是各国普遍开展的一项工作。这是一个现在我们全都参与其中的市场,无论我们对其是否了解。曾经令人难以捉摸的声誉问题现在正日益具体化。

在互联网上,所有这些经济形式并存且随着注意力的变化趋势而消长—即使它们想要从总体上控制注意力,它们也无法做到。但存在一个处于发展之中的市场类别—封闭型线上经济,与其他经济类型中央行行长所拥有权力相比,在这一经济形式中央行行长拥有远比前者大的权力。在线游戏层出不穷,从“战锤”到“天堂”,这些网游一般都使用两种货币:注意力货币,玩家通过玩游戏赚取虚拟货币;现实货币,他们可以用以购买虚拟货币,如果他们不想费时间自己去挣。

大学教育何以免费?

你不必考取加州大学伯克利分校就能聆听理查德·穆勒讲授他的热门课程《总统必修物理学》(Physics for Future Presidents)。你可以在YouTube上找到它,此外在网上同样可以搜索到其他100多位伯克利教授的演讲和授课,这些精彩内容已经被网友们浏览了200多万次。伯克利大学并非独一家:斯坦福大学和麻省理工学院也在YouTube上播放教授们的讲座,而且麻省理工学院的“开放课程软件”计划实际上已将该校所有课程内容都放在了互联网上,从讲稿到课程作业和演示视频。在上述名校就读并选修这些课程的成本是一年35000美元。

学校为何要将其免费赠送?

1)讲座并非大学教育的全部

除无法通过观看YouTube视频获得学位外,大学教育的亲身体验远非讲座和阅读所能涵盖。所交学费能让你拥有直接向大师们提问的机会,使你能够分享他们的真知灼见,并受教于穆勒这样富有魅力的学者。此外还能与其他同学交流思想,相互帮助,建立友谊。这些学校将这种开放式课程视为市场营销手段而非大学教育的替代物。最好的学生选择自己想去哪所学校,参加某项独特的学习活动或倾听一位教授讲课会产生一种震撼心灵的体验,而这种体验总能赢得学生们的心。

2)创造期望获得专家指导的需求

迄今为止,穆勒教授一次讲座的浏览次数达到20万。这是加州伯克利分校足球场观众容量的三倍。在成为互联网名人后,穆勒谈下了一份出版合同,他准备将自己为学生们编的教材写成一部通俗硬皮书。2008年夏天,这部《总统必修物理学》为各大主流媒体广泛热议。数月之后,这本书仍占据亚马逊畅销书排行榜榜首。人们一眼就能看明白“免费”给穆勒教授带来了多大好处。

上述任意一款游戏中,作为游戏运营商的各大公司严格履行着“央行行长”的职能。如果“战锤”研发者未对黄金供应设置上限,这款游戏的价值将下跌而转售市场也将土崩瓦解。游戏设计者通常将理论经济学者吸纳入团队,以协助设计他们游戏内的经济形式,避免沾染现实世界各经济类型的所有弊病(从流动性不足到欺诈)。

但最终,所有这些游戏都以最稀缺因素—时间为转移。时间确实就是金钱,而且在这些游戏经济的核心位置存在它们之间的一种权衡。较年轻玩家可能时间较金钱更宽裕,他们能通过点击相应链接积聚注意力货币。较为年长的玩家也许金钱比时间更充足,他们能买通捷径。游戏设计者们试图在二者间达成平衡,这样玩家们就能够以任一种方式对战和升级。而且由于设计者们这么做了,他们正创造出某些前所未有的、量化程度最高的物物交换经济类型。

礼品经济

1983年,社会学家路易斯·海德出版了《礼物》一书,这部著作首次设法解释了一种最为古老的社会传统—馈赠的作用原理。他将视线聚焦在太平洋岛国和其他尚未正式进入货币经济时代的“土著”社会。在这些国家和地区,借助礼品交换和各种礼仪程序,人们的声望和社会地位得以确立—文化货币取代了金钱。

这些社会中很多都有着丰富的自然资源—食物确实都长在树上—所以他们的基本物质需求由自然界提供。正因如此,他们可以沿着马斯洛的“金字塔”模型向上走且重点关注自身的社会需求。礼物扮演了社会黏合剂的角色:在一些美洲土著部落里,礼品暗含的规则是其本身附带的互赠义务(“回赠礼物”)。而且礼品也不应被保留,而应转赠他人(“礼品必须始终处于流动中”)。现在我们将“印第安送礼者”(意指送礼后期待还礼的人)这一术语视为贬义词,但它源自海德的评论:在上述文化体系中,一个人永远不会真正拥有一件礼品。相反,礼品是善意的象征,且只有在人与人之间的礼品交换中得以留存。

海德主要研究物品,即相交换实物的礼品经济(如我们当前在“全球捐赠网”上看到的礼品捐赠)。但一种更大规模的行为礼品经济一直存在,此处“行为”意指我们彼此间免费为对方做的事。与注意力和声誉经济一样,随着其在网上迅速流行,这一短暂的礼品经济也已在一夜之间变得清晰和可度量。

在我任职的传统媒体行业中,你必须付给撰稿人报酬。每字1美元是最低稿酬,文笔上佳的作者能拿到每字3美元甚至更高的稿酬。如果我正为一本印刷精美的杂志写稿(且要求对方支付顶级稿酬以体现自我价值),我可能已经赚了23美元。但情况发生了变化。据统计共有1200万时常更新的博客,其博主或博主群每周至少更新一次博客,如此一来一周创造的文字多达数十亿,但这些作者中只有少数几千位是领取稿酬的。

这种情况随处可见,从亚马逊网站的业余作品评论家到那些电影发烧友,后者已将互联网电影数据库(IMDB)打造成有关当今全球电影和影视制作商的最详尽信息库。其中一些属于各大论坛支持小组非正式发表的帖子,但也包括那些耗时数周或数月的项目,如玩家创建的视频游戏攻略和各种目录(总有很多“集大成者”,他们乐于成为某些事物的顶级专家并与大家分享他的成就)。

这毫无新意—人们一直都是免费进行创造并作出贡献。我们并未将他们所做的事情称为“工作”,因为这些都是无偿的,但每当你免费为某人提出建议或自愿做某事时,在另一种情景下你所做的就是某些人的工作。如今专业人士和业余爱好者突然间出现在了相同的注意力市场中,而且这些平行领域正处于竞争中。“门外汉”的数量远超过行家。

如此多的二手货何以变成免费品?

一切都得从一张床说起。2003年春天,德隆·毕尔发现出于健康考虑,他的家乡亚利桑那州图森的慈善机构不再接收他捐赠的旧床垫。为了减少身边的废弃物,他成立了Freecycle.org网站,这是一家将网友与其他人不愿花时间出售或费力抛弃的废弃物联系起来的网站。

这家非营利废物循环利用网站的年度预算并不多(14万美元),其广告收入微乎其微(Google赞助商栏目)。由本地志愿者创建的雅虎群组(Yahoo!Groups)运营,Freecycle仅接纳能解释自身动机的用户(理由在200词以内)。对于那些明白该网站并未言明的“赠送与接受”理念的人而言,大量免费品在等着他们:皮沙发、电视机、练习用自行车,可以说你要什么就有什么。

礼品经济学的出现肯定早于互联网,但从来没有一种比互联网更有效的大范围赠送平台。

从某种意义上说,在线零成本配送已经将分享活动转变为一种产业。大量此类网站遍地开花:sharingisgiving.org、freecycleamerica.org以及freesharing.org.当然,用户也在Craigslist网上发布免费品信息。然而,其他各种网站并未能完全依靠免费建立起与上述网站相比同样活跃甚至有些狂热的社区。

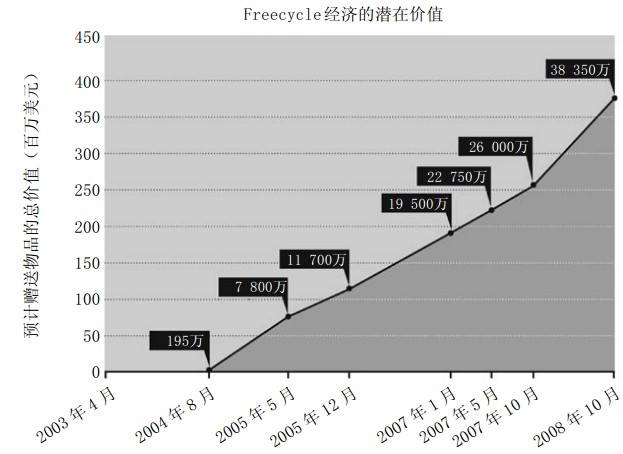

如今,毕尔的创造所取得的成功已无法用金钱衡量,而要用免费赠送的全部物品数(每天600件)、庞大的用户规模(4619个雅虎群组中的590万用户),以及覆盖范围(85个国家)进行衡量。2008年,这590万用户每天大约捐出2万件用品,总数近800万—平均至少每人一件。假如按每件免费品在Craigslist?网站的售价平均为50美元,那么基于当前的会员数量,Freecycle经济的规模将接近每年3.8亿美元。

如果不是金钱的话,是什么因素激发了“门外汉”的创造才能?许多人认为大多数情况下礼品经济是由慷慨推动的,但如海德在对太平洋岛国的观察中发现的,这一经济形态并非如此毫不利己。亚当·斯密说得对,理性而开明的利己主义是人性中最强大的力量。人们“义务劳动”一般都有自己的理由:因为觉得有趣,因为他们要表达自己的某些感受,因为他们希望人们能关注自己,因为他们希望自己的观点能得到大家的认可,以及其他不计其数的个人原因。

2007年,O’Reilly 传媒公司的编辑安迪·欧瑞望着那些令人眼花缭乱的用户自创文档—软件、硬件和游戏的使用手册,这些超出了原创者提供的文档范围—他在思考是什么激励着人们这么做。他开展了一项为期一年的调查,而后将调查结果罗列出来。居首的一个原因就是“社团”—人们感到自己是某个社团的组成部分且希望为社团的活跃和发展贡献一份力量。其次是“个人发展”,在这一点上又回归到马斯洛“金字塔”模型的最高一层,即自我实现。再次是“相互扶持”,很多此类贡献者都是社会学家所说的“行家”,即乐于与他人分享自己所拥有知识的人。(有趣的是,在欧瑞的调查结果中,声誉在所有激励因素中的排位相对较低。)

那么人们又是从哪儿挤出来的时间呢?只能是不做其他一些事—放弃那些无法获得相同社会和情感奖励的事。只消想想如果我们能充分利用浪费在看电视上的一小部分会怎样。(实际上,无须想象那种情况:各种事情的等级排序变化趋势表明,收看电视节目这一活动的排位已经达到顶级,而我们现在已经越来越倾向于选择那些既允许我们消费又给予我们创造空间的节目。)

在食物、住所及马斯洛“层次需求”中其他物质需求已经得到满足而无须再从早到晚躬耕垄亩的世界里,我们发现自己拥有大量“空闲时间”,或者说是社会学家眼中的“认知盈余”,即我们在工作中并未将自身的能量和知识完全释放出来。与此同时,我们的情感和智力需求在工作中也并未完全得到满足。在我们重视的某个领域中,我们自身的“空闲劳动力”让我们拥有了尊重、关注、表达和观众。

简言之,不领受报酬而做我们喜欢做的事使我们感到比干工作更开心。尽管我们仍必须填饱肚子,但如马斯洛所言,我们的生活本来就不只是解决温饱问题。以一种具有创造性且受到赞许的方式为所在社团作贡献这样的机会,正是马斯洛视为高于所有其他需求的一种自我实现。而且这种机会也是很多工作无法提供的。难怪在志愿工作的推动下网络发展如此迅猛—这些志愿工作使人们乐于进行创造性工作,乐于奉献,乐于对外界施加影响,而且乐于被视为某一领域的专家。几个世纪以来我们的社会中一直存在实现这种非货币性产品经济的潜力,等待着能够完全实现这一经济形式的社会系统和工具的出现。互联网提供了这些工具,而转瞬间一个免费交换市场就随之兴起。