免费经济的“底盘”有多大:用美元和美分来衡量远远不够

导读

让我们赶快摒弃将“免费”当做市场营销噱头的做法。免费几乎就相当于整个经济。

注意力和声誉的价值显然很重要,否则各大公司不会花大本钱进行广告宣传以期影响人们的关注度,树立品牌声誉。每天我们都在为注意力设定价码:30秒内广播听众数达到1000的成本,决定商业的成败。

可进行衡量的最简单免费模式是“三方市场”,这是指得到广告商赞助的免费媒体圈。现在我们都很熟悉的第二种免费模式是免费加收费,在这一免费模式中少数付费客户补贴很多非付费客户。这既包括拥有不同产品定价等级的成熟型公司,也包括将所有产品或服务免费赠送的创业型公司。此外还有直接交叉补贴和非货币市场两种免费模式。

3000亿美元可以说是对免费经济相对合理的大致估算,这尚属于保守估计。

简言之,免费经济的规模堪与一个国家相比,而非微不足道。

这个问题一直困扰着我:免费经济的规模有多大?对于这一问题有一个合理的补充问题:你所说的是何种免费经济?这一点至关重要,因为有很多种免费经济,从正式的商品经济到非正式的志愿主义经济。令事情进一步复杂化的是,很难对真实经济形式进行衡量,假冒经济形式反而易于衡量。是的,确实如此。每天我们出于善意或社会责任而彼此间无偿地相互帮助都是免费的,但我们并没有对此进行过统计。而且“买一赠一”并未被当做一种值得推崇的新经济模式。

汉堡大王的营销策略

让我们赶快摒弃将“免费”当做市场营销噱头的做法。免费几乎渗透于整个经济。我猜没有哪个行业不以某种方式运用免费策略,从免费试用到商品内含的免费奖品。但大多数免费策略并非真正免费—这只是某种形式的直接交叉补贴,将你支付的款项从一处转移到另一处。这不是一个比“折扣经济”或任何其他市场营销策略更为独特的市场。

那么作为非货币经济形式的声誉经济和注意力经济又当如何呢?它们属于实体经济,这是就它们代表的市场具有可以衡量和估价的准货币(从“眼球”到Facebook好友)而言的。但由于它们本身又是非货币市场,根据定义无法以货币对其进行衡量。但这并未阻止人们进行尝试的努力,而且人们的尝试常常是富有创造性的。

2009年初,汉堡大王(Burger King)发布了颠覆市场营销宣传模式的商标。这一品牌活动被称为“汉堡王牺牲品”,参与该活动的Facebook 网站会员有机会得到一个免费汉堡,只要他从Facebook 好友列表中“删除”10位好友。(这是为了证明“你喜欢自己的朋友但更爱超级汉堡”,或者说得更好听一点,这是为“汉堡王”在众多食客热捧中赢得某种“美名”。)

当面对这种情况时,我们可以发现其实以汉堡来衡量经济状况的传统早已有之。《经济学人》提出的“巨无霸指数”比较了不同国家的麦当劳汉堡价格,观察各国货币汇率是否得到了合理评估(这基于如下理由,即卢比可以被伪造,但“巨无霸”就是“巨无霸”)。因此博主们迅速着手以“汉堡王牺牲品”和Facebook 开展相似的工作。

Facebook上的“好友”属于典型的声誉货币单位。你拥有的在线“好友”越多,你在Facebook 虚拟世界中的影响力就越大,而且你可以利用的社会资本就越多。确实,Facebook的绝大部分价值在于这样一个事实,即它已经创建了也许算是这个世界上最大的、使用声誉货币的封闭市场,而后者正是其数十亿美元估价的基础。

但切实搞清楚Facebook 究竟值多少美元一直是桩棘手的事情。它的价值也许就在于其拥有的众多用户及用户间的连接数,而这正关乎某人要创建何种“朋友关系”的问题。具体做法就是声誉货币的兑换,对于支付这种货币的人而言,它必然具有某种价值。但究竟值多少呢?而且那对Facebook的评估意味着什么?

将一位好友“定价”为1美元,“汉堡王”实际上还会提供Facebook价值的市场地位评估。博主杰森·科特克对此进行了统计:Facebook 拥有1.5亿用户,且平均每位用户有100位朋友。要想与别人成为朋友必须双方均表示赞同,因此实际上平均起来,每位用户只拥有半数朋友关系。一个超级汉堡售价约为2.40美元,这意味着每位用户的友谊约合5个超级汉堡,或者说12美元。算算下面这道算术题就清楚了:12美元/用户×1.5亿用户=Facebook的18亿评估价正如科特克注意到的,这远低于包括微软公司在内的社会网络投资商在2007年和2008年对其评估后得出的100亿美元到150亿美元的评估价。但随着经济衰退,且Facebook仍无法找到“赚钱比花钱更快”的方法,也许汉堡王所做评估较比尔·盖茨的评估更准确。(的确,2009年初披露的投资者文档显示2008年7月Facebook 的内部评估仅值37亿美元,而且很有可能在此基础上继续下跌。)

免费经济规模堪比一个国家

注意力和声誉的价值显然很重要,否则各大公司不会花大本钱进行广告宣传以期影响人们的关注度,树立品牌声誉。每天我们都在为注意力设定价码:30秒内广播听众数达到1000的成本,迫使“超级碗”观众中断收看比赛直播的费用。而且每当电影明星的经纪人进行片约谈判时,影星的声誉就被赋予一定价值。但除了媒体和名流中备受关注的注意力和声誉外,上述两项因素在现实生活中屡见不鲜。问题是我们并不清楚这种例子还有多少。

注意力的全球供应是固定的吗?是否存在一个特定的注意力集合,而且每位YouTube明星人气大涨时,另一位的受关注度必然会下跌,以维持某种“宇宙常数”?一代人能比另一代人的注意力容量更大,或者说多重任务处理恰恰更为精细地分割了相同的注意力容量?

让我们再回顾一下“顿巴数字”(Dunbar number),人类学家通过观察得出了个体所能维系的人际关系网络规模,在这一有限的人际关系网中他或她熟悉结交的每一位朋友以及朋友之间如何交往。数十年的人类学研究及长期的文化研究将这一数字确定为150,但这是在Myspace及类似软件出现前的情况。如今借助各种交友软件,你可以维系的朋友关系数量是“顿巴数字”的许多倍。Myspace成员的平均朋友数约为180,而很多用户在Myspace 上拥有上千朋友。高科技已经增强了我们的声誉容量?或者说我们恰恰在淡化“朋友”的意义?

这些都是值得进行深入思考的问题, 而且也许答案还需要下一代人揭晓。与此同时,让我们浏览一下免费的某些具体形式并对其规模做出大致正确的评估。

可进行衡量的最简单免费形式是“三方市场”,这是指我们之前讨论过的得到广告商赞助的免费媒体圈。而且,主要是无线电和广播电视、大部分互联网媒体以及免费出版物的传播,包括报纸和“赠阅发行”的杂志。仅在美国排名前100位的媒体公司中,2006年广播和电视(不包括有线电视)广告收入就高达450亿美元。

几乎所有的媒体公司都提供免费且有广告商赞助的在线服务,正如许多非媒体类公司如Google所为,因此我将把整个在线广告市场囊括在“消费者不必为内容付费”一类。这类企业的广告收入在210亿美元到250亿美元之间。免费纸质报纸和杂志的广告收入可能还要多出10亿美元。毫无疑问我省略的其他一些较小市场类别及许多独立公司并未被包含在上述数字中。不过我们仍然保守估计美国线上线下内容和服务的广告总收入在800亿到1000亿美元之间。

现在我们都很熟悉的第二种免费形式是免费加收费(经济学家称之为“愿景”),在这一免费形式中少数付费客户补贴很多非付费客户。这既包括拥有不同产品定价等级的成熟型公司,也包括将所有产品或服务免费赠送的创业型公司,当然,它们要弄明白是否其提供的产品或服务存在发展为一种商业模式的充分市场需求(如大部分Web 2.0 公司)。

几乎不可能恰当地列举出使用该免费经营模式的所有公司,但位于马萨诸塞州坎布里奇的弗雷斯特研究公司(Forrester Research)已经预计2008年从公司方面(在Web 2.0服务方面进行投入的公司,它们中大多数使用的是免费加收费服务中的“增值”版)获得的免费加收费服务收入约为8亿美元。可以肯定从客户方面获得的收入约为公司增值服务收入的1/4,因此我们认为二者相加的总收入为10亿美元。

然后我们再将开源软件市场的收入加入其中。据另外一家咨询公司IDC研究,如今“Linux生态系统”(从红帽公司到IBM公司的开源咨询业务)约合300亿美元。据该公司估算,其他以开源起家的公司,如MySQL(年收入5000万美元)和SugarCRM(年收入1500万美元),免费加收费服务收入总计不到10亿美元。

此外还出现了“免费试玩”的在线视频游戏市场,其中大部分公司采用了免费加收费经营模式,而且大多是大型多人在线游戏,玩家可免费玩游戏,但游戏公司通过向大多数专注于赚取“数字财产”(升级、服装、新等级等)的玩家收费赢利。此类游戏首先在韩国和中国兴起(现在此类游戏产业在两国的产值为10亿美元),而现在已经进军美国,像角色扮演游戏RuneScape 和Neopets 均属此类。目前“休闲游戏市场”(从在线纸牌游戏到flash 游戏)免费加收费业务收入约为30亿美元。此类在线游戏市场业务收入总值为40亿美元。因此,免费加收费市场总值约为360亿美元。

为何免费自行车租赁业在一座城市发展势头如此迅猛,而在另一座城市却无人问津?

在巴黎,上班族可以免费租借一辆自行车并使用30分钟。自2007年推出这项业务以来,在广告商赞助下,Vélib'(“免费单车”自助服务系统的简称)如今运营着1451个自行车租赁站,共有可租赁自行车20000辆。相同的服务也在巴塞罗那、蒙特利尔以及华盛顿特区推出。为Vélib'提供资金支持的广告公司JCDecaux集团还负责在伦敦和维也纳推广这一单车租赁项目。然而,该公司在布鲁塞尔启动的“单车分享”活动—“城市自行车”却只是昙花一现。为何免费单车在巴黎盛行却在布鲁塞尔遭遇失败呢?

1)不要讨价还价

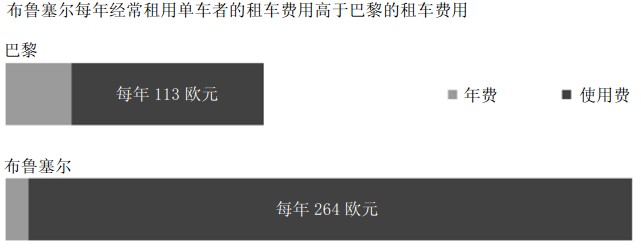

在巴黎,只要租车人付费进行注册他们就可以获得不受次数限制的30分钟免费用车时间(租金随租用期限的增加而增加,分别为日租1欧元、月租5欧元以及年租29欧元)。30分钟免费时间过后就需要付费了,各时段租金分别为:60分钟1欧元,90分钟3欧元,2小时7欧元,以此类推。在布鲁塞尔,租车人只需付10欧元的年租赁费,但单次租赁的费用为每30分钟0.5欧元。公司在这座城市推广单车租赁业务的做法与其他城市恰恰相反:在布鲁塞尔只有骑行较长距离时租车才更为划算。但在布鲁塞尔这样大小的城市里平均骑行旅程也就20分钟。由此得出的经验是:人们更愿意支付固定的年租金自由骑行而不愿时时为计时租赁费困扰。

2)更多的租赁站加上更多可租赁的单车等于更多用户

遍布巴黎的单车租赁站共1451个,可租赁单车共20000辆,这使得Vélib'能够为各个社区的居民提供服务,而非仅迎合这座城市特定部分人的需要。如此一来,参与这一活动的很多骑车人都是上班族。将其与布鲁塞尔的情况相比可以发现,布鲁塞尔仅有23个租赁站和250辆可用单车,而且全部集中于市中心。那么为何不在该市其他区域扩大租赁网络呢?其竞争对手清晰频道传媒公司(Clear Channel)握有该城市特定区域的单车租赁服务合同,这就阻止了“城市自行车”组织在这些区域设立有广告商赞助的自行车租赁站。

最后一类是礼品市场。无法对这一类产品的免费加收费收入进行恰当量化,特别是因为此类产品中的大多数根本没有附加的币值,但我将列出一些具有附加币值的例子,这样大家就能对此类产品的赢利规模有个初步认识。如果用户不必为播放器中的音乐库支付上万美元的使用费,苹果的iPod(苹果公司之所能从中赢得大部分利润正是因为这款播放器能存储上万首歌曲)才具有价值。当然许多人并未为此支付巨额费用,因为他们从朋友或文件交换网站中免费下载音乐。如此一来,苹果公司40亿美元的iPod年销售收入中有多大一部分应归因于免费策略的实施呢?

同样,Myspace 650亿美元估价中的多大部分源于其中包含的免费音乐服务?20亿美元音乐服务中的多大部分又是由P2P文件共享系统驱动的?还有许多诸如此类的问题。免费创造了大量衍生价值,但正如许多在货币经济中“行不通”的事物,很难恰当地对其进行量化分析。一场暴风雨或一个大晴天的价值何在?二者都能使土壤更为肥沃,但这样的益处过于分散以致无法对其进行精确说明。

那么底线又是什么呢?包括第一类和第二类免费类别(广告赞助和免费加收费)在内,仅在美国国内就很容易实现800亿美元的总收入。将范围扩大到接受广告赞助的传统媒体,则企业运用免费经营策略可获得1150亿美元到1160亿美元的收益。扩大到世界范围内,我们很容易使这一数字增加两倍,即全球范围内各国企业运用免费策略获得的收益至少可达到3000亿美元。

因此,3000亿美元可以说是对免费经济相对合理的大致估算,这尚属于保守估计,而且肯定属于不完全统计,因为该统计根本没有将免费的初级形式—交叉补贴(“免费”获得一件商品的同时为另一件商品付费)考虑在内。在统计中也没有正确看待免费的影响,人们在用货币单位对其进行衡量的同时也用付费货币单位对其进行评估。但这确实让我们感受到免费经济的规模:在这一经济类型中存在大量“免费”商品,而且这种免费商品为商家带来了丰厚利润。

衡量“免费世界”规模的另一种方法是观察在其中工作的劳动力,这正是《连线》创始人凯文·凯利对互联网所做的研究。他注意到Google已经计算出互联网上存在超过1万亿各不相同的网页地址(URL)。(很难知道哪些网页可算做单独页面,因为像网页日历这样的网站能弹出无数网页—如果你点击“下一天”链接,但Google很容易将其分辨出来并从统计中剔除。)

比如,为了进行粗略计算,平均需要一小时对每个网页(或站点或任何带有永久链接的网页)进行搜索、组合、设计或编程,那么整个互联网就需要投入1万亿小时的工作量。

在15年里花1万亿小时建设互联网就相当于在相同时间内13800万人全职工作。如果说将其中40%的工作量投入“免费”生产—Facebook 和 Myspace 网页、博客、无数论坛的帖子和评论,这就需5500万人(约为德国的劳动人口总数)。如果为他们支付薪水,他们的报酬又是多少?姑且按2万美元算,那每年仅薪水支出一项就将超过1万亿美元。

简而言之,免费经济的规模堪与一个国家相比,而非微不足道。