1

絕地救援

The MarTian

我們怎麼到達那顆紅色星球?

去火星度假有益健康嗎?

我們真的能在火星上過日子嗎?

瑞克:我愛《絕地救援》(小說譯名為《火星任務》)。這部片是人類對上荒野;生物學家馬克·華特尼(Mark Watney)對上他的宇宙命運;麥特·戴蒙(Matt Damon)對上雷利·史考特(Ridley Scott),使他坐困愁城,求助無門。片中塞滿了人類如何在火星表面生存的科學,塵埃滿天的紅土是什麼成分,我們可能可以種植什麼……

邁可:也許不需要真正的植物學家就可以了。種植物又不像造火箭那麼難,對吧?

瑞克:真的嗎?你以為量子物理學家會比較厲害嗎?

邁可:這個嘛,植物就是靠量子力學促進光合作用的,其機制以疊加態透過葉片轉換能量……

瑞克:你對量子的狂熱太讓人尷尬了。我唯一會帶量子物理學家去火星的原因,是幫助大家在前往火星的旅途中能快快睡著。然後還能當作蛋白質來源。

小鬼當家

這部雷利·史考特的電影,改編自一本出色又經過瘋狂研究後完成的書(沒錯,就像你手上這本),作者是安迪·威爾(Andrew Weir)。2035 年,太空人在火星地表慢條斯理工作的時候,一場風暴來襲,可憐的老麥特·戴蒙被斷掉的天線砸到,天線刺穿他的太空衣,破壞了傳送他生理狀態的設備。他的朋友以為他沒救了,所以就丟下他一個人等死,自己趕在風暴吹翻太空船前,一溜煙地離開火星、往地球飛回去。

然而,這部片的主角是麥特·戴蒙,所以毫不意外地,麥特·戴蒙恢復了意識,發現只剩下自己孤身一人,以及僅存的一點點食物。他很快就察覺到,自己陷入得「土法煉鋼,就算吃屎也要活下去」的情況。

這是件很困難的事。看這部電影的時候,你會覺得麥特·戴蒙完全不受老天眷顧。火星上的沙塵暴猛烈得仿若世界末日的災難,什麼東西都長不出來,剩下的一點點水彌足珍貴,而且幾乎沒有大氣層,溫度通常白天冷、晚上凍得刺骨,有些地方甚至還會低到攝氏負 125 度。此外,這個地方連名字都不是好惹的:這顆距離太陽第四近的類地行星,因為顏色使羅馬人聯想到血,於是他們便以戰神瑪爾斯(Mars)之名為它命名。

我們對於火星的執著近於荒謬。這顆紅色行星一直是人類迷戀的對象,在太空時代更達到高峰。畢竟它沒有遠到遙不可及,而且雖然現在看來和地球完全不同,但其實兩者曾一度相似。火星過去也有大氣層和水,而且至少有一些你能踏上的土壤。如果我們去的是木星,那裡除了氣體之外什麼也沒有,不是建立殖民地的好地方。當然火星也不是。不過老實說,雖然火星並非什麼露營地,但至少是個好的起點。

所以第一個會浮現的問題很明顯:要實現《絕地救援》的火星任務,就得先把人送上火星。我們要怎麼做到這件事?

美妙的旅程

邁可:我剛剛在看維基百科解釋移民火星的「火星一號」(Mars One)計畫頁面,超好笑的。「這個計畫的時程、技術與財務可行性,以及倫理問題,都遭到科學家、工程師,以及航太產業相關人士的批評。」

瑞克:現在還要被我們的書拿來消遣。有多少人申請參加?

邁可:真的很不可思議,有超過四千人付錢申請,想在火星度假村裡占個位置。

瑞克:他們花的錢真的會有得到回報的一天嗎?

邁可:(恕刪,以免被告。)

首先你得先劃位。口袋很深的伊隆·馬斯克(Elon Musk) 創辦了太空 X 公司(SpaceX),你只要付大約二十萬美元,就能買到一張飛往火星的單程票——在他總有一天準備好發射太空船時使用。你還需要「冒險精神」以及「赴死的準備」。嗯,至少他滿誠實的。

美國太空總署(National Aeronautics and Space Administration,NASA)目前尚未開放大眾申請他們總有一天會把人送上火星的計畫,但這是最近的消息,萬一他們沒有找到預想的人選,打算重新敞開機會大門時,那麼有些事你必須先知道。

火星的詛咒

《絕地救援》裡的麥特·戴蒙被留下來等死,是因為他的同伴擔心下一場沙塵暴會吹翻他們的太空船,使他們困在這顆紅色星球。很多人都嘲笑這個設定,因為火星的大氣層其實只有地球大氣層密度的百分之一,根本什麼都吹不動。不過,這種情況過去確實曾經發生——或至少我們這麼認為。

俄國的火星三號登陸艇(Mars 3)在1971年登陸火星表面,並發送訊號回地球,但訊號在二十秒後就被切斷了。專家認為是強烈沙塵暴造成登陸艇翻覆,使它的任務戛然而止。

不論原因為何,這只是目前二十七次失敗的火星任務其中之一而已。問題經常都歸咎於人為疏失、能力不足,或是經驗不夠。最早是NASA在1964年的水手三號(Mariner 3)任務,當時探測器的太陽能板失靈,無法展開。而在電池不能充電的情況下,探測器很快就沒用了。隔年,俄國的探測器二號(Zond 2)因為太陽能板出問題,只能了無生趣地漂流到太空深處。還有,由落腮鬍茂盛的科林·皮林格(ColinPillinger)領導的歐洲太空總署(European Space Agency,ESA)小獵犬二號(Beagle 2)任務,在完整無缺降落火星後,就再也沒有傳送資訊回地球。火星氣候軌道探測器(Mars Climate Orbiter)上的工程師,也曾經把英制單位和公制單位弄混*4 。真是糟糕。

不過我們現在對火星任務已經比較在行了。大部分的失敗都是上個世紀的事;過去十多年裡,已經有相當多成功的軌道衛星與登陸計畫。儘管如此,2016年10月,ESA還是失去了斯基亞帕雷利登陸器(Schiaparelli lander)。看來詛咒還是有點力量的。

在 2016 年 2 月結束的那一回合招募中,NASA 提供的薪資是六萬六千零二十六美元到十四萬四千五百六十六美元。不論如何,你都需要一個科學學位,加上三年以上的專業經驗,或是在噴射機擔任機長一千個小時的經驗。更高的學位更好。此外,你還必須是美國公民。而且,你相信嗎,「可能必須經常旅行」。

「火星一號」是第三個選項。這個計畫目前也已經停止申請,不過他們建議你經常查詢,看有沒有名額開放。他們的太空人必須「聰明、有創意、心理健全、生理健康」,而且沒有感情牽絆。想必應該也不能有要在地球上長期付出金錢的承諾:因為這是無給職。此外,最終的選擇會由電視節目公開投票決定,所以你最好交友廣闊。或者呢,既然這是單程票,樹敵不少可能也有幫助。

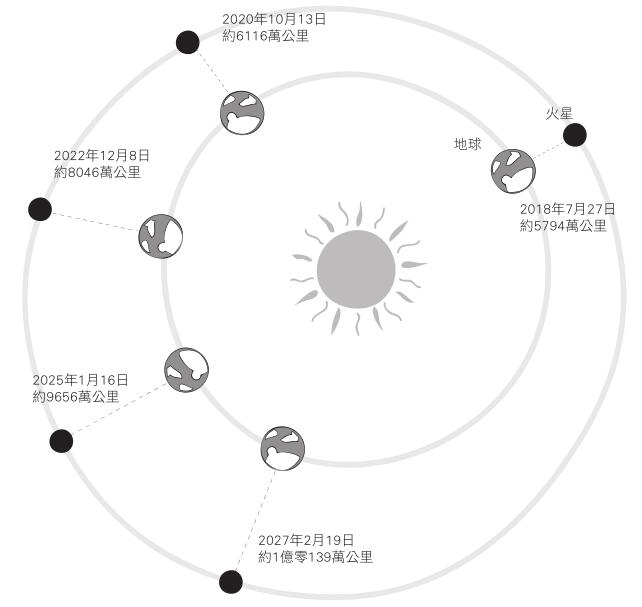

假設有了位置,你也要知道,前往火星可是很漫長的旅程。就算是火星最接近地球的時候,也就是它最接近太陽、地球最遠離太陽的時候,兩者間的距離都還有三千三百九十萬英里(約五千四百五十萬公里),坐到你屁股都裂了吧。而且至少就我們所知,這樣的相對位置至今從未出現過。如果地球和火星同時在軌道上運行到那樣的位置,將會是很驚人的巧合,可以說完全不值得等待。兩顆行星在繞著太陽運行的過程中,曾在 2003 年達到兩者最接近的位置,相隔距離三千四百八十萬英里(約五千六百萬公里)。平均而言,地球和火星的距離是一億四千萬英里,約兩億兩千五百三十萬公里。但確實有最佳啟程時機。

整體來說,前往火星是一趟痛苦的旅程。以發射速度而言,新視野號(New Horizons)是目前人類建造的太空船中速度最快的。

圖1-1 未來火星任務的理想登陸日期

它一開始是前往探索冥王星,但現在冥王星已經只能目送它的車尾燈了。新視野號衝進太陽系的速度是每小時三萬六千英里(約時速五萬八千公里),快得讓人屁滾尿流。儘管如此,它還是需要兩個月的時間才能抵達火星。實際的飛行時間,會根據你朝著這個移動中的目標發射太空船的時機而定。如同我們在《絕地救援》裡看到的,在某些時段出發,成功的機會會比其他出發時刻要來得大。找出這些適合時段的過程很複雜,但卻是必要的,因為火星任務需要時間準備。另外必須知道的是,沒有一艘可載人的太空船能以新視野號的速度前進,因為載客太空船的重量遠遠大於只比高級相機重一點點的新視野號。現在地平線上(是個比喻)也出現了一些飆車級的太空旅行選項,等我們講到《異形》的時候會再提。但是,如果你想在未來十年左右去火星,那你最好幾個月都不要在行事曆上安排活動。

射彈弓和其他厲害的太空旅行把戲

如果你想控制太空船的方向、加速(或減速),但又不想浪費燃料,那你就需要「射彈弓」。這項技術最早在1959年由俄國太空船使用,利用的是行星或月球的重力場,也是《絕地救援》劇情的關鍵。它其實很複雜,不過基本上是:如果你想要加速,你就要接近星體,飛行方向與星體運行方向一致,從星體的重力拉力獲得能量;和星體運行方向反向飛行,就會有像踩煞車的效果。你還必須知道適合重力場的正確接近角度,才能讓你在接近星體時被拋往正確的方向。

還有其他方法能利用太陽系內所有星體的重力。事實上,NASA規劃了「星際高速公路」,呈現出各種可能性。這像是一個由管子形成的網絡,管壁就是由各行星和衛星的重力場所建立的路線。

將太空船放在其中一根隱形的管子裡,輕輕推一下,太空船就會被重力管網絡拉走,彷彿管壁是真的存在的實體路標。只要在正確的時刻點燃火箭發動機,你就能在交會處移動到不同的管子裡。不過,這樣雖然省燃料,卻是很慢的移動方式。如果廉價太空旅行公司提供你這種飛行路線,拒絕就對了。不管票有多便宜,你都有可能在抵達任何有趣的地方之前就已經死了。

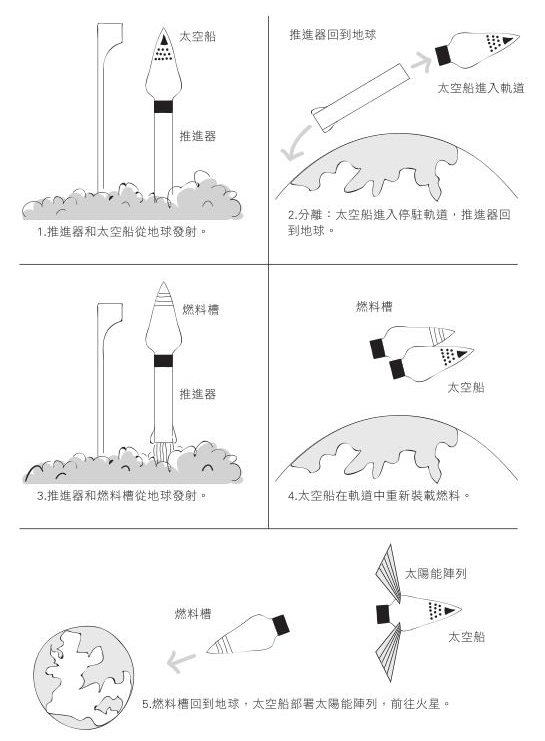

最先進的交通規劃,也許是馬斯克的太空 X 公司想出的「行星際運輸系統」(Interplanetary Transport System,ITS)。太空 X 公司的目標是在 2020 年代建立火星殖民地,他們的 ITS 旅行是這樣的:首先,一艘載了一百位乘客的太空船會裝在推進火箭上,火箭裝有一組「全流式液氧甲烷╱液氧」引擎,強度足以升起太空船和上面的一百名乘客,並將他們送進軌道。但是這艘火箭無法攜帶航行所需的所有燃料,因此這個太空船加推進器的組合會在到達軌道前分離,而太空船會進入停駐軌道,推進器則回到發射臺,優雅降落(希望是這樣),然後在原本連接太空船的位置裝上燃料槽。接著,裝好燃料槽的推進火箭回到軌道,燃料槽脫離火箭,為太空船加滿燃料。最後,推進器和空空的燃料槽回到地球,太空船就可以前往火星了。根據太空 X 公司的規劃,會有一個艦隊的 ITS 太空船一起前往紅色星球,所以這個過程會重複很多次。基本上,地球軌道會有一小段時間像是加油站前面那塊地,擠滿準備前往火星的太空船,等著前面隊伍清空出發。很酷嘛,馬斯克。

幾個月後,每一艘 ITS 都會利用火箭推進器在火星表面進行控制良好的降落,代表太空船會好好地待命,只要人類想回家,就隨時都能起飛。當然囉,如果被風暴吹翻了就沒辦法了。

前往火星的另外一個選項就沒那麼吸引人了。在荷蘭的非營利組織「火星一號」正在整理火星殖民的計畫。這個計畫比較有種「廉價航空」的感覺,主要是因為沒有回程票可以買。他們的火星運輸艇——目前還停留在繪圖板上——是一個「小巧的太空站」,能載運八百公斤的乾糧(真好吃)、七百公斤的氧氣、三千公升的水,供乘客在前往火星的七個月航程中使用。太空站有一艘獨立的登陸艇,一旦脫離主船降落在紅土上,就再也不會起飛了。沒錯,你一走,就是永遠走了。

圖1-2 太空×火星探索的預計出發順序

在「火星一號」這座小巧太空站的宣傳冊中,也包括了一些令人稍微打個冷顫的事實描述:「三千公升的水也用於防禦輻射。」第二個問題隨之浮現:去火星是否對你的健康有益?

活下來

邁可:每個人都在碎唸太空輻射,但我不相信那有多恐怖。我們在地球上每年承受來自太陽以及腳下岩石的自然輻射量是二·五毫西弗(millisiverts,mSv),去牙醫照一次 X 光大約是○·○五毫西弗。

瑞克:毫西弗?

邁可:輻射量是以西弗( sievert )為計算單位,以瑞典輻射防護先鋒羅爾夫·馬克西米利安·西弗( Rolf Maximilian Sievert )命名。毫西弗是他女兒,毫美*5。

瑞克:呃,科學冷笑話——他們家應該沒人會覺得好笑。

在我們開始討論只能和淘淘不絕講量子植物的男人聊天,度過枯燥乏味的好幾個月這個問題之前,我們先談談太空旅行最嚴重的問題之一:輻射。

太空中充滿了快速移動的粒子,通常稱為宇宙射線(cosmic rays)。這些粒子不會抵達地球表面,因為就算地球磁場沒能使它們轉向,大氣層也會吸收掉大部分。然而一旦你離開地球的保護,就會接觸到非常多宇宙射線。

但這不一定是大災難。太空科學家曾透過前往紅色星球的火星探測車「好奇號」(Curiosity)上的輻射監測器,試圖了解旅客在前往火星的過程中可能會接觸多少輻射量。結果呢?根據「火星一號」的說法,你還是在健康安全的範圍內。

他們的計算表示,你在旅程中大約會接觸到三八○毫西弗的輻射。他們說:「這樣的暴露量低於太空人生涯可接受的上限值。ESA、俄國太空總署,以及加拿大太空總署的上限值是一千毫西弗,NASA 的限制範圍是六百到一千兩百毫西弗,根據年齡與性別有所差異。」

火星的大氣層很稀薄,而且沒有磁場,所以殖民者在火星地表還是會暴露在宇宙射線下,每天的量大約是十一毫西弗,代表移居火星者大約能在那裡工作六十年,才會達到太空總署認為太空人生涯中可接受的輻射量上限。

不過,我們不是很確定我們的輻射暴露上限數字是正確的。比方說,研究已經開始顯示,阿波羅號的太空人有超出預期的嚴重心臟疾病——可能是因為輻射暴露破壞了他們的靜脈與動脈組織。

此外,如果太陽剛好進入活躍期,出現日冕物質拋射(coronal mass ejections,CME),輻射量就會大幅上升。這些超大量的輻射極端危險,所以「火星一號」太空船才必須擁有專門的輻射防護——基本上就是一個超大的空心水槽——在太陽活動預測達高峰時使用。

不過「火星一號」表示,大致上來說,太空船的輻射防護已經足以保護乘客安全。而且,在「旅程」中你不應該要在空心水槽裡度過一週以上。順道一提,馬斯克覺得輻射不是什麼問題。他是個完全不拘小節的太空牛仔,對於 NASA 擔憂數十年的健康風險嗤之以鼻,認為那「相對來說是小事」。所以呢,他的行星際運輸系統幾乎沒有輻射防護計畫。建議你打包時帶上自己的含鉛防護衣。

然而,物理性的危險其實根本比不上在太空生活的心理挑戰。首先是無聊和孤獨。在太空站的生活千篇一律,日復一日的維修工作讓人的大腦變得麻木。食物很無聊,洗澡很困難,在那裡過的不是什麼好日子。

雖然遴選過程經過特別設計,已經淘汰在這方面容易出問題的那些人,但是程序不是完美的,所以必須要有應變計畫。舉例來說,若 NASA 在和太空人通訊時發現情緒低落的跡象,那麼工作人員就會想辦法送一些好料過去,或是安排他們和家人交談的機會。然而在前往火星的旅途中,不太可能有這樣的選項。和地球距離遙遠代表通訊非常困難,當然也不可能送大禮過來,光是郵資就令人卻步了。理論上來說,好料可以先藏在居住模組裡的祕密隔間,也許可以靠運氣或是透過傳輸線索找到,像是奇怪版本的大地遊戲。然而,既然這是自願性的旅程,殖民公司又有多少責任要照顧他們的福祉呢?

前往火星旅程中典型的一日

06:00 起床,用沾滿肥皂的布擦過全身*6

06:15 早餐,一如往常的噁心

07:00 閱讀當天任務控制簡報

08:00 內務整理(清潔、修理,可能會燙燙衣服)

10:00 運動(徒勞無功地對抗肌肉流失)

11:00 吃點心(乾),做些科學研究(一樣乾)

13:00 午餐(同早餐)

14:00 排出垃圾。偷哭

18:00 晚餐(同午餐)

19:00 自由時間(因為你不能跟地球上的人說話了,所以你說了自己是王牌飛行員時那個精彩的故事,好娛樂其他太空人——又一次)

19:10 很奇怪,大家都很早去睡覺了。你打開一直打算要看的那本小說

19:20 檢查臉書和推特

19:35 想在窗外看到地球——又一次

20:00 拿出你藏起來的小毯子,唱《阿拉丁》電影主題曲〈全新的世界〉——又一次

20:15 上床睡覺,考慮自殺

透過把一群人長期關在地球上某個地方,心理學家已經研究過前往火星的旅程中可能會發生什麼事,而結果不太令人振奮。在模擬火星居住的實驗中,受試者傾向形成小團體,並以團體內成員的福祉為優先,就算會危害整個任務也在所不惜。如果他們根據性別而分裂,情況就更糟了:男性傾向彼此結盟,重視個人的舒適甚於女性福祉。男人基本上就是下半身動物。

就算是經過精挑細選,接受過訓練,要全心專注於任務的真正太空人,都可能會在太空生活的壓力下失控。1973 年,美國太空站「太空實驗室」(Skylab)就有太空人罷工了一天,因為他們覺得自己過勞。還有沉默的蘇聯太空人:1982 年,有兩個太空人在禮炮七號(Salyut 7)上互不交談近七個月。為什麼?因為他們不喜歡對方。

如果你想知道前往火星的旅程還有哪些其他健康風險,我們整理了一份簡單易懂的清單:

太空流感

你的身體演化無法適應微重力,而你的心臟設計是抗重力跳動的,所以在前往火星的路上,血液和其他體液比較容易堆積在上半身,造成你臉部浮腫、頭痛、鼻塞(在太空裡,每個人都會聽到你吸鼻涕),還有細瘦的鳥仔腳。你的橫隔膜也會往上浮,使你有點呼吸困難。你也會出現背痛,因為你的脊椎骨在沒有重力時會漂浮分開(好處是,你可能會長高幾公分)。

肌肉流失

你會流失肌肉質量,因為你在微重力當中不需要像過去那樣出力。

不過這也代表消耗的卡路里變少。還好食物也會非常難吃,你根本不會多吃,而且如果你沒有盡量找機會運動,你的體態就會變形。沒人想要一個又胖又臭的火星人。

體臭

對,你會變臭。在太空裡盥洗很困難。不只是因為淋浴出人意料地依賴重力,還因為水是珍貴的資源。

噁心

體液的轉移會影響內耳,讓你在頭幾天覺得作嘔。你很可能會「暈太空」。接近一半的太空人有這種症狀,而且他們還是被選出來的「對的人」。所以準備好面對嘔吐、頭痛、暈眩,還有隨時想躺下等症狀,只不過這裡沒有「下」。這也會加重你整體的混淆感和失去方向感。

失眠

你的睡眠模式會大幅改變。太空船上通常很吵,你會很難入睡。你每天的睡眠和清醒週期是一團糟,因為你的身體無法獲得黑夜和白天模式的線索。疲勞將會像誤點的火車那樣,狠狠撞上你。睡眠不足除了讓你疲勞、失去方向感、頭腦一團混亂,還會影響你的免疫系統。如果其他太空人身上有病毒,你就會感冒,或被其他病毒感染,然後就更容易因為細菌感染而摧枯拉朽。抗病毒物質和抗生素在幾個月後就會劣化,所以你必須用乾燥的原料自己合成藥物。前提是你夠清醒的話。

骨質流失

到了最後,你會發生相當於老頭子的骨質流失,因為在微重力環境中,太空人會排出鈣和磷。也就是說你會更容易骨折,也可能必須透過輸尿管排出結石。

精神病

這趟旅程的心理影響包括沮喪、焦慮、失眠(哈,你本來就已經超累了),極端情況下,還可能得到精神病。

細胞畸形

對了,還有你的細胞,尤其是血液細胞,長期來說可能不會正常生長與發揮作用,因為缺乏重力將會改變它們的形狀。我們還不知道這會造成什麼結果,但是少天真了,不可能是什麼好事吧。

如果看了清單以後,你還是執意踏上前往紅色星球的旅程,那麼我們要面對這第三個問題:我們真的能在火星上過日子嗎?

火星生活

邁可:一般常識?你是說讀提詞機嗎?

瑞克:你知道火星上不會有 Google 吧?到時候就會揭曉,其實你根本不知道什麼有用的資訊。只要一有問題,你馬上就死定了。

邁可:至少你在那邊還可以開個單元節目。# 永遠當不成主角

瑞克:我會偷走火箭,丟下你離開。

邁可:祝你好運,火箭人。我看過你開車——你要毫髮無傷地從西倫敦開回家都很難。

瑞克:我不是心理學家,不過我們應該不會是火星任務的最佳拍檔……

這部電影的關鍵是,華特尼在沒有救援希望出現之前,在火星生存了四年。真希望他知道自己是麥特·戴蒙,所以不可能在螢幕上死掉……

華特尼一面分配團隊帳棚中剩下的食物,一面著手種植他能取得的最好的食物。他的答案是,用他自己的個人化特製品牌肥料來種植馬鈴薯。你知道我在說什麼*8 。

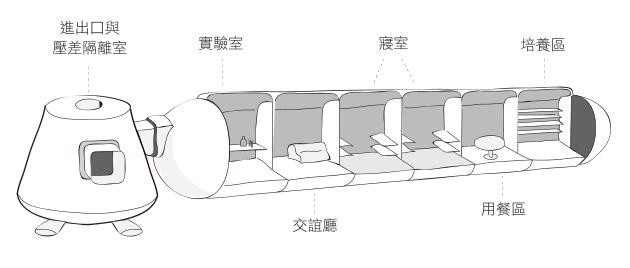

不過,如果我們有朝一日真的移民火星,到時候就會有良好的溫室和農業規劃。電影中基本的火星棲地(道具組稱之為「小屋」)是一座加壓帳棚。它必須夠輕才能放在太空船上帶往火星,但又要夠強、夠重,才能抵擋火星的猛烈天氣。帳棚內有一套維生系統,包括可呼吸的大氣和冷暖設備。它也必須具備輻射防禦功能,有壓差隔離室,好讓移民者能安全進出。理想上它應該是模組化的,意思是你可以隨需要增加或移除各部分。朋友要過來吃飯?裝上一個備用小屋就可以了。

圖1-3 火星「小屋」可能的配置格局

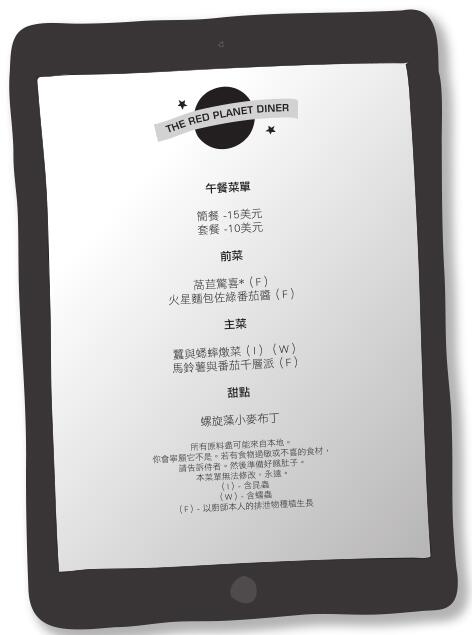

目前已有好幾種小屋正在研發中。比較具挑戰性的是食物問題。ESA 已經開始規劃菜園和菜單,內容包括稻米、洋蔥、番茄、大豆、馬鈴薯、萵苣、波菜、小麥,以及含有豐富蛋白質的螺旋藻。基本上什麼都可以加螺旋藻,你也應該這麼做——除了豐富的蛋白質之外,螺旋藻含有大量的維他命以及必需氨基酸(只是需要很努力才能習慣它的味道)。ESA 甚至做出了點菜的菜單(你可以看到,我們改良過了)。

這些美食會使用人類的排泄物種植,因為排泄物會產生水、氧氣及養分(人體排出的腸道內細菌——看來太空生活不是很在意這種事——會是維持健康飲食的關鍵)。植物需要在溫室生長,因為不管是在火星夜間的零下溫度,或是日間強烈的紫外線輻射下,它們都沒有存活的希望。當然,稀薄得接近真空的火星大氣層也令植物難以生存。目前是有計畫要將基因改造後的強壯植株帶到火星,但是還沒研發出來。

圖1-4 火星菜單*9

事實上,我們已經開始在太空中種植物。比方說,國際太空站(International Space Station)的太空人已經在微重力環境中種了(小心地放在密封盒裡,避免土壤飄走之類的問題),也吃了,蘿蔓萵苣。相關人士表示,種植物有一個很特殊的地方。藉由照顧從我們行星成功來到太空的植物,太空人會覺得自己和地球有更多的連結。在地球上,沙拉只是對你的身體好;在太空裡,它卻對你的靈魂有益。

還有其他開花植物也在國際太空站綻放,代表也許在菜單上增加番茄是有可能的。不過,需要考慮的其他事還不少。主要的疑慮是,植物是根據地球的條件所演化的。最早提出植物的根會像水管一樣「往下」長的人是查爾斯·達爾文(Charles Darwin),而這在微重力環境中是一個問題:如果根無法判斷生長的方向,你要怎麼確保它們能找到需要的養分和水分?

這不是作物無法生長的唯一原因——事實上,太空園藝遠不是那麼直截了當的事。國際太空站上的第一批萵苣面對了「乾旱壓力」,這是好聽的說法,其實就是「太空人澆的水不夠」。花(太空人種的是百日菊這種菊科植物)則證明了還有更多的考驗。澆水設備最後淹沒了根,所以這些植物必須透過葉片排出多餘水分,但是太空站花園裡的通風條件惡劣,植物長期處於潮濕狀態,於是葉片很快就全部發霉了。接著太空人必須用消毒巾清理葉片,然後不得不忽視 NASA 的指示,憑感覺找出照顧百日菊的方法,就像地球上的園丁一樣。儘管 NASA 內有許多天才,但任務控制中心裡並沒有綠手指;國際太空站的指揮官凱利(Kelly)還發了推特,表示自己必須連結「內在的華特尼」。不過,最後一切都值得了,有些百日菊最後真的開花了。

終極生存者

華特尼很厲害,但是真實世界的太空人也曾有很了不起的表現。事實上,太空人從1961年開始,就已經在太空中土法煉鋼了。

你可能知道阿波羅十三號上氧氣槽爆炸的事件,也知道當時那些太空人如何使用東拼西湊、將就的技術修復損害。這件事的教訓是,如果要前往火星或太空裡任何其他地方,記得帶大力膠帶(duct tape)。因為在數不盡的千鈞一髮之際,它都是關鍵工具。

在阿波羅十一號任務裡,巴茲·艾德林(Buzz Aldrin)則用一支麥克筆救了許多生命。當時屬於登月艙發射機械裝置一部分的一個斷路器掉了下來,這代表除非他們能修好,否則他和尼爾·阿姆斯壯(Neil Armstrong)就會被困在月球上。任務控制中心為了找出修理的方法亂成一團,此時艾德林想到,麥克筆可以關閉接點,而且不會造成機械裝置的任何火花或是短路。

在太空中最偉大的土法煉鋼應該出現在1963年,當時高登·庫伯(Gordon Cooper)搭乘的水星—宇宙神九號(Mercury-Atlas9)火箭在軌道中發瘋,火箭的高度、方向、位置都無法顯示,自動穩定與控制系統也關機,之後座艙內開始充滿使人失去意識的二氧化碳。庫伯向外看著星星,想辦法藉此判斷自己的位置與方向,然後用他的天美時(Timex)手錶準確計算出必須發射減速火箭的時機,好設定太空船的位置與速度,安全返航。最後,他完成了有史以來最準確的太空船海中降落。認輸吧,華特尼!

NASA 就是 NASA,在太空裡操作獨立栽種的太空人現在被稱為「自給園丁」。國際太空站自給園丁的下一步是種植小白菜,接著是在 2018 年種盆栽狀的小番茄。

馬鈴薯還沒排進國際太空站的名單裡——它們最遠只到過祕魯。國際馬鈴薯中心(International Potato Center)和 NASA 合作,在祕魯的沙漠裡種植馬鈴薯。那裡雖然不是火星,但也沒有相差十萬八千里。

為什麼選擇祕魯?因為馬鈴薯是碳水化合物、蛋白質、維他命C、鐵質和鋅的良好來源,而它來自祕魯,是當地文化中不可缺的一部分,既是染料也是食物(還能用來替未來的妻子打分數,在祕魯文化裡,能為特別凹凸不平的「哭泣新娘」品種的馬鈴薯去皮的女性,就是值得娶回家的老婆)。為了找到適合在火星種植的馬鈴薯,NASA 想嘗試找出能在寒冷、低壓、水分少等條件下,還在貧瘠土壤中生長的品種。他們從六十五個品種開始,專家認為其中應該會有十種能好好生長,但充滿壓力的條件,使得其中有些變得苦澀或不可食用。

當然,馬鈴薯不是唯一的問題。事實上,太空飲食可能會是一場災難。廚師在太空裡的首要目標,是確保食物不會太無趣。萵苣、番茄和馬鈴薯是還可以,但不能吃太久。一個高科技的解決方法是機器人廚師,基本上就是食物 3D 列印機。聽起來很有未來感,但我們已經有了第一代機器了,它能用乾燥的原料製作番茄乳酪披薩之類的東西。

目前為止還沒有義式臘腸披薩的計畫——其實除了吃昆蟲的可能性之外,動物性蛋白質並沒有出現在任何單位的菜單上,因為這麼做會有很大的問題。我們曾經帶動物去太空,但尚未成功養大任何一隻。送到俄國太空站和平號(Mir)的鵪鶉蛋大部分都沒有孵出來,而真的孵出來的小鵪鶉也出現發育缺陷。同樣地,演化是罪魁禍首。所有動物都適合活在地球的重力環境中,而地球的重力遠大於太空中、甚至是火星上的重力。在地球上,含有發育中胚胎的蛋黃會在蛋殼的底部,使胚胎能透過蛋殼的氣孔和外界交換氧氣。但是在微重力環境中,蛋黃會漂在中間,導致氣體交換效率較低,小雞或小鵪鶉便無法獲得關鍵的氧氣。就算真的孵出來了,牠們也無法在微重力環境裡平衡,自行進食。我們會知道這件事,是因為美國太空梭發現號曾經在肯德基的資助下進行過實驗。在重力是地球三分之一的火星上,雞也許可以生存,但是要讓牠們完整無缺地抵達那裡依舊是一項挑戰。

瑞克:等一下,肯德基?你說真的?

邁可:對。他們在 1989 年出資進行兩趟旅程,第一趟在太空中生長胚胎,然後在第二趟把原本那些胚胎的一些後代帶進太空。如果你想知道的話,第一隻在太空裡孵出來的小雞被取名叫「肯德基」。牠們似乎好好地回到了地球,也恢復了進食的能力。據報告,有一名研究員說她「在太空母雞和公雞身上,沒有看到任何不尋常的地方」

瑞克:漢堡王有沒有把懷孕的牛送到太空呢?

邁可:沒有,瑞克。想想酬載的重量。不過確實還有其他的動物實驗。例如兩棲動物在太空裡一樣很痛苦,因為牠們的本能是向「上」跳出水面呼吸,所以當「上」不存在時,牠們就發現自己麻煩大了。

瑞克:要我老實說的話,我一點都不想吃兩棲動物。

邁可:田雞腿怎麼樣?吃起來很像雞肉喔。

瑞克:謝了,但我不用了。我會吃雞豆跟藻類。

邁可:別那麼輕食啊。總之,也許會有辦法克服在微重力環境養動物的問題,畢竟我們挺聰明的。如果我們能弄出適合在火星栽種的馬鈴薯,說不定我們也能繁殖出不受重力影響的家禽。

瑞克:但那可不便宜。

邁可:「蛋」是不便宜。

瑞克:(沉默)夠了。我們來回顧一下——火星。我們要怎麼去那裡?希望是利用馬斯克的行星際運輸系統之一,這樣情況變糟的時候還可以回來。火星對你的健康好嗎?老天,不。我們能生存嗎?要看你多喜歡吃靠你的排泄物生長的藻類了。吃一輩子。

註釋

4 譯註:火星氣候軌道探測器在接近火星時失去連絡,推斷是因為探測器太接近火星的大氣層而燒燬。事後調查發現,原因可能是一組工程人員在測量距離時使用英制單位,但另一組工程人員則採用公制單位,造成距離計算錯誤,導致探測器於火星大氣層燒燬。

5 譯註:mil 在英文中是代表千分之一的字首,可加在各種單位前。作者說了一個冷笑話,說 Milly 是女性的名字。