10

異形

Alien

外星人到底長什麼樣子?

我們是宇宙中唯一的生命嗎?

我們真的想找到ET嗎?

邁可:在太空裡,沒有人能聽見你尖叫。真的是一句很棒的臺詞。

瑞克:其實嚴格來說是聽得見的。2014 年,航海家一號(Voyager 1)從一個被太陽彈射出的物質裡接收到一道由壓力波所攜帶的聲音。

邁可:喔,好。可是電影《異形》在1979年上映,航海家當時才剛開始任務兩年。他們那時候還不知道啊。

瑞克:而且,「在太空裡,沒有人能聽見你尖叫——除非你夠幸運,有日冕物質拋射可傳達你的恐懼」這樣的句子也不適合放在海報上。

《異形》的宣傳詞深入人心,尖銳揭露這部片有麼多嚇人。雖然現在看起來某些特效有點過時,而且這一系列的作品也膨脹到失控,但是原本的刺激還是存在。

這部片的概念,發展自一份劇本:描述一隻小動物在二次大戰的飛機上引發的問題。「發展」是關鍵字:現在我們有一隻高約二·五公尺的怪物,嚇壞了整艘未來太空船上的人員。牠消滅了一個接一個的人類,最後只剩下雪歌妮·薇佛(Sigourney Weaver)飾演的角色艾倫·蕾普莉(Ellen Ripley)。導演雷利·史考特(Ridley Scott)其實想讓異形貫徹始終,最後把蕾普莉的頭扯斷,然後將太空船駛入無垠黑暗中。但他的想法當然被推翻了——如果能保留第一集的角色,那拍續集就容易多了,也更能賺錢。而且,雖然這個外星異形很可能是那種會被其家人形容為「挺有個性」的角色(尤其是牠在婚禮上喝太多的時候),但牠並不是最能讓觀眾感同身受的電影明星。

導演史考特好好地玩了「史蒂芬·史匹伯之《大白鯊》」的把戲,也就是大部分時候異形都沒有現身,但我們還是在少數幾個短暫畫面裡看到了他的外星生物。像是從約翰·赫特(John Hurt)胸口爆出來、陽具般的噁心小幼獸亂竄的畫面(看起來很像是被一條線拉動的); 還有幾幕短暫瞥見已經成年的怪獸,兇狠的牙齒滴著酸性唾液*54 ,用舌尖那個詭異的第二張嘴咆哮。這樣的造型設定最初來自吉格爾(H. R. Giger)的素描,他是一位超現實藝術家暨專業的噩夢製造者,而成果也是電影史上最經典的作品之一。但是這個形象的準確度有多高?喔,這就是我們的第一個問題了:外星人到底長什麼樣子?

此物只應天上有

邁可:你知道外星人從赫特身體裡爆出來的那幕,靈感其實來自於編劇本人的克隆氏症(Crohn’s disease)嗎?

瑞克:我不知道。我以為那只是個明顯的恐懼比喻。

邁可:編劇丹·歐班諾(Dan O’Bannon)有天晚上因為胃痛得不得了而醒來。他形容,就像是有東西想逃出他的身體一樣。

瑞克:這應該是解決作家瓶頸最厲害的方法了。

電影中的這種生物,和 1950 年代追尋外星人的電影中可能會看到的那種「小綠人」天差地遠。但是,這兩種生命形式真的有哪一個比較接近真實的嗎?關於外星人的長相,當然有很多不同的選項;就我們對這顆行星上的生命演化所知,我們可以用還算豐富的資訊,推測一下某些外星人的模樣。但是,因為我們所有的知識都限於這顆行星上的生命演化,所以我們幾乎不可能理解其他的可能性。不可避免地,我們最後只能以「我們知道的生命模樣」進行大部分的思考,因為我們根本不知道怎麼思考那些,呃,不像我們的生命。

碳是地球生命的積木,這是一種特殊的元素,會形成很美妙的長鍊「骨幹」,讓各種可能的東西附著上去。此外,它也能和其他穩定但可分裂的元素結合。因此,碳與它的化學夥伴——氧、氫、氮、磷和硫——共同盡責地支撐著這顆星球上的生命。

但也不是非碳不可。矽經常被視為另一種生命形式的替代積木,因為它和碳有很多相似的化學特質。不過說到底,矽看來還是沒那麼適合當前的(巨大)任務。一個主要的問題是:碳和氧結合時會形成氣體二氧化碳,但是氧化的矽會形成固體的二氧化矽。氧化作用對我們而言,是一個重要的生物化學過程,而形成固體對有機體來說,會帶來一個嚴重的問題:你要怎麼處理它?雖然不是不可能,但不可否認處理氣體產出物比較簡單。

所以,讓我們回到我們知道的例子。以碳為基礎的生命很快就在地球上出現。我們認為,簡單的生命——原核生物,小小的單細胞有機體——大約在三十八億年前誕生,就在我們這顆火熱的小岩石冷卻到足以出現生命的幾百萬年之後。這些生物現在依舊與我們同在,細菌就是一個例子。

如果所有的外星生命都在細菌的階段就停止發展,真的無聊得要死。但是我們必須承認這是一個可能。事實上,有非常多的理由說明生命為何可能會出現,但毫無進步,無法進行星際旅行。然而,我們就不要討論太多這個令人失望的結果了。更何況,現在我們已經能合理地猜測,如果生命真的好好扮演自己的角色,最終的演化成果會是什麼樣。其中一個很大的問題在於智慧的演化,這是必然的嗎?我們在《決戰猩球》裡討論過,我們沒有肯定的答案。但是,以我們自己的世界為例,我們看到了許多生物都各自獨立演化出智慧與解決問題的能力,從海豚到人類到烏鴉都有。

大過濾理論

也許,沒人來是因為很少有一個物種能發展到太空船能離開自己太陽系的程度。我們是獨一無二的嗎?有沒有一個「大過濾器」,普遍地阻止生命演化到那個地步?

地球殊異假說(The Rare Earth Hypothesis)認為,我們可能就是這麼特別:我們這顆行星是特別為了生命演化而設置的。此外,大約三十八億年前生命的出現,可能只是一種僥倖;這樣一來,我們也許真的是天地間、宇宙中唯一的生命。

支持過去有大過濾器存在的一項理由是:從基本的原核生物轉變成複雜的真核生物(eukaryotes),居然需要驚人的二十億年之久。真核生物有細胞核和胞器等其他特徵,得以進行複雜的化學過程。目前就我們所知,這一步只發生過一次,而且還是意外。少了這種好運,地球上的生命可能永遠都不會脫離基本的細菌型態。所以,其他行星上現在也許擠滿了永遠無法達到複雜型態的生命。

另外一個選項是,沒有大過濾器存在——我們只是剛好是最早演化出智力的文明,我們如同其他生命一樣,正在發展成超級進步的智慧生物,最終要在銀河系裡殖民。然而,我們是顆年輕的行星,所以為什麼別的地方只能是「現在」才在演化智慧生物呢?

最後,有一個滿令人擔憂的說法,也就是大過濾器可能就在我們前方。可能是文明發展到某個技術成熟的階段時,最終必然會毀滅自己。值得期待。

我們相信自己的智慧是最進步的,但很有意思的是,我們不是最早演化出智慧的動物。最早出現進步智慧的,很可能是我們的老朋友——章魚。冒著被視為對章魚有異常執著的風險(我們猜,你應該看了《決戰猩球》那章吧?還有《人造意識》?),我們還是得說,章魚是潛在的外星生命形式裡一個很有意思的模型。首先,這種生物演化的條件根本,呃,和我們天差地遠。章魚和我們有共同祖先,應該是某種性感的水生蟲類,皮膚上有光敏性色素,然後在至少五億年前開始與我們分歧。這代表章魚已經自顧自地活了很久,牠們適應了和我們截然不同的挑戰與壓力。然而,牠們還是找到了一些和我們類似的解決方法處理某些事。舉例來說,牠們的眼睛和人類眼睛像得驚人,而且牠們有功能強大的腦和智力。這些都是所謂「趨同演化」的例子:面對相同的問題,物種間的解決方法(例如怎麼看)各自獨立地出現。這也暗示了,智慧在各種環境中都是很有用的生存機制。

好,記住這些前提,現在我們來試著拼湊外星人的模樣。智慧讓你能預測與影響周遭的事物,並且克服問題,所以我們可以假設外星人有演化出智慧。我們知道對環境的知覺必定是有用的,這暗示任何有智慧的外星人,都一定會有可與我們感官類比的東西。

眼睛在地球上已經演化了約五十到一百次,都是在不同的環境中獨立演化而來。大約百分之九十七的地球動物有眼睛,所以很有可能我們的外星人也有。不過那些眼睛的適應目標,不一定是要看見和我們相同的可見光譜,而是會根據他們的太陽的光譜高峰,以及演化使他們適應的任務而決定。地球上很多動物看的方式都和我們不一樣。舉例來說,烏賊能看到偏振(polarization)——形成光和其他電磁輻射的電場與磁場的方向——並用它來溝通。吸血蝙蝠能偵測到紅外線輻射,藉此「看到」獵物的血管。

我們的外星人可能有兩隻眼睛,這似乎是地球上最受歡迎的策略(抱歉了,蜘蛛,但你是極少數的群體)。而且他們可能是臉朝前方的,這樣一來就能有立體視覺,也就能偵測深度。這項特徵不論在獵食或避免自己成為食物時都非常有用。他還需要某種鼻子,不過並不一定是要向外凸的(也許能感應到電場以及化學氣味,像奇怪的匙吻鱘〔paddlefish〕那樣)。還有,可能會有某種耳朵,以及可以大口吞食的嘴巴。牙齒不是非要不可的東西——問鳥就知道了——但是如果他們要吃可能有纖維的外星「植物」,那可能就會有牙齒。就像電影裡外星人所示範的,牙齒也很能夠驚嚇你的獵物,然後再咬爛他們。

我們的外星人十之八九是對稱的——這似乎是生命的一項特徵,可能是因為這樣才能使建造生物的使用手冊(DNA,或同等的東西)比較簡潔。整體大小與形狀很大部分會根據行星的重力強度,以及相應的大氣密度而決定;如果重力很強,大氣層很厚,那麼演化可能會創造出比較大型的「飛行」外星人,能利用他們行星的稠密空氣獲得浮力,四處俯衝。

我們的智慧外星人會有一個大腦,也幾乎能肯定外側會有一層保護殼,可能是外骨骼的形式,就像電影裡那樣。外骨骼的缺點是,如果長到超過某個大小,它們會傾向在自身的重量下崩塌,藉此限制生長。這可能會限制我們的外星人體型大小,繼而限制他的腦容量。所以內骨骼,包括頭骨,是比較可能發生的適應性演化。

如果假設我們的智慧外星人有高度發展的科技(不然它要怎麼找到我們,讓我們成為宿主?),那麼它就需要有操作物體的能力,也就是擁有能抓取和轉動的指頭,像我們的手指一樣;可能如同許多科幻作品中所描述的,是某種適於抓握的觸手,或者像傳統印象中那種手臂末端就是手掌的組合。住在地面上的外星人也需具備某種移動的能力,除了擁有某種型態的腳以外,很難有其他的可能。而如果它的某對肢體末端有指頭的構造,那麼根據對稱原理,它的其他肢體也很可能具備指頭的構造。

但是你不會想用所有的肢體來移動。如果你有能力操縱環境裡的物體(除非是用觸手),那你最好保留一些肢體來做這件事,所以我們的外星人可能會只用兩隻腳站立。

這全部聽起來都好熟悉。邏輯似乎讓我們獲得一個,嗯,外表滿像人類的東西。這是不是因為我們很難想像自己以外的存在呢?劍橋大學古生物學家賽門·康威—莫里斯(Simon Conway-Morris)不這麼想。他相信,根據趨同演化,加上演化過程傾向以類似的解決方法處理環境的問題,「達爾文式的演化其實滿容易預測的。」他主張,當演化和天擇主導一切時,相似的主題就會浮現。因此他認為,人科動物的外型其實是任何世界裡(或至少類似我們的世界裡),有感覺的生物的最好解決方案,好到康威—莫里斯認為外星人會和我們「恐怖地相似」。

所以這是一個可能性——擬人的外型。然而,「尋找外星智慧計畫」(SETI)中的資深天文學家賽斯·蕭斯戴克(Seth Shostak)有不同的想法。我們的行星是年輕小伙子,才四十五億年而已,宇宙中會有年紀是我們兩倍的行星。這代表,可能有演化得比地球生命還要久上許多的智慧生命存在。他根據人類目前機器智慧發展的程度,提出此時的外星文明可能已經達到完全拋棄有機體束縛的地步——一個轉變為純粹的科技智慧的文明,捨棄他所謂「泡在鹽水裡的海綿般的大腦這種老派又不合時宜的典範」。這會有一個很大的好處,也就是他們能忍受極度長程的旅行。因此可以說,他們更有可能和我們接觸,或是拜訪我們*55 。

有一件事是大家普遍同意的——這讓所有人都鬆了一口氣。我們能排除外星人寄生在人類身上的可能性。寄生蟲會和牠們的宿主一起演化,考量到外星人根本還沒有來地球和我們一起演化(就我們所知是如此),寄生就不可能發生,代表我們可以比較安穩地入睡了。如果外星人真的和我們有實體接觸,他們可能也不會從我們的胸腔爆出來。

所以現在歸納出幾個可能性:某種非常基本的細菌(無聊),人形的外星人(超詭異的),或是機器外星人(可怕極了)。真正麻煩的問題來了:他們在哪裡?

西線無戰事

邁可:我有生之年看不到外星人,真是太崩潰了。

瑞克:嗯,也許這是件好事。我不知道人類接觸外星生命時是否能應對得宜。

邁可:好吧,想像你自己面對一個來自異世界,長得又怪又醜的生物。你會怎麼做?

瑞克:我不用想像啊。我和他一起做了很受歡迎的播客節目。

在《異形》裡,太空船諾斯托洛莫號上的船員,到了最後關頭才發現自己被地球的異形獵人設計了,機器人艾許也是他安插的棋子。他們——或至少大部分的他們,隨便啦——很衰,因為對外星人著迷的人通常沒什麼理智,尤其當你想到找到 ET 的機率有多低,就知道他們多不理智。

目前為止,我們已經花了數十年尋找,而且一無所獲。真的讓人空歡喜一場。每當我們發現來自地球以外的不尋常東西,就會湧現一陣充滿希望的興奮與熱忱,想把我們觀察到任何現象都歸功於外星生命。但是我們總是會失望。大家都到哪裡去了?

1961 年,天文學家法蘭克·德瑞克(Frank Drake)提出一個方程式*56 ,試圖解答這個問題。方程式裡有七個參數,一旦你放入值,就會得出宇宙中可偵測到的外星文明預估數量,後來被稱為「德瑞克方程式」。一切都很好,只有一個問題——找出每個參數的值到底是多少。以下是這個方程式中的參數:

(1)新恆星出現的速率

(2)有行星系統(環繞恆星,運行在軌道上)的恆星比例

(3)每個太陽系中可居住行星的數量

(4)生命出現在可居住的行星上的機率

(5)發展出有智慧的生命的機率

(6)有可偵測技術的文明的比例

(7)文明能生存並向外送出訊號的時間長度

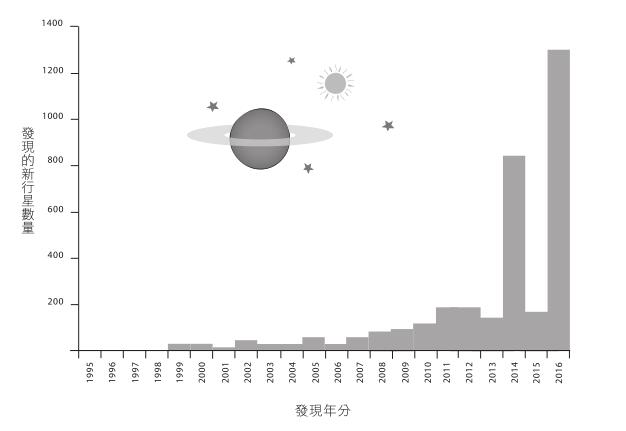

從德瑞克開始顯擺這個方程式以來,我們一直在嘗試得出這些參數的值。最近我們在第一項有了還不錯的成果。透過各種方法,我們現在發現了超過三千個外行星,讓天文學家可以做出更好的估計。

現在我們認為,和太陽類似的恆星中,百分之九十會有外行星,當中有百分之二十處於「可居住帶」,也就是應該存在能支撐生命——至少是我們所知的生命——的環境條件的地方。

至於其他參數,你差不多就只能用猜的(生命與智慧出現的機率原則上應該可以知道,但我們還不知道)。輸入最低、最悲觀的值之後,我們可以算出自己是銀河系裡唯一有智慧的文明,但在可觀察到的宇宙裡,可能還有一萬五千個有智慧的文明存在。如果用非常樂觀的值來算,那麼光是在我們的銀河系裡,就還有七萬個有智慧、可溝通的文明存在,整個宇宙中的數字則接近一百一十億。這代表有很多外星人欸。

圖10-1 我們對於發現其他世界這件事愈來愈上手

另外要考慮的是,地球是在四十五億年前才形成的,有鑑於我們認為宇宙已存在一百三十八億年,那麼也可以合理假設,我們認為那些可居住的行星有很多都比地球古老。這意味著生命在那裡演化的時間,會比我們這個年輕行星久很多。這麼一來,如同蕭斯戴克所指出的,我們可以預期某些文明比我們的文明還要進步很多很多,可能有超級聰明的生化人生存其中。這暗示了,出於好奇心與獵取資源在內的種種理由,這些文明都會想辦法殖民其他行星。就算只是搭乘以我們所能想像的速度(比方說,光速的四分之一就好)飛行的太空船,勤勞的外星人大概也只需要四五百萬年,就能殖民一整個像我們這樣的銀河系,乍看好像很久,但以宇宙的角度來看,根本只是一眨眼的時間。所以我們要再問一次:他們到底在哪裡?

恩里科·費米*57 在1950 年問了這個問題,並且導致了費米悖論(Fermi Paradox)的出現。費米的重點其實在於星際旅行看似不可能,但卻被詮釋為懷疑外星智慧存在的理由。如果宇宙裡有很多外星人,那我們當然應該要看過一些證據吧?

也許有,也許沒有。關於為什麼超級進步的文明還沒向我們現身,有很多不同的解釋。可能是因為我們處於銀河系遙遠、荒蕪的「郊區」,所以在「都會區」的那些外星人沒什麼太大的興趣前來。也許他們曾經在數千、數百萬年前,甚至數十億年前來過地球,然後發現這堆爛泥裡沒什麼值得淘金的。也許超級智慧種族根本對殖民沒有興趣。又說不定,他們是那些愛家好男人,找到在自己的太空鄰里間過著烏托邦般的生活方法。也許他們生存在完美的虛擬實境裡,在銀河系裡閒晃對他們來說一點吸引力也沒有。也許他們進步到我們無法得知自己被他們觀察的程度,而他們遵守著「請勿碰觸」的觀賞原則,對他們來說,我們只是一個娛樂設施,一種珍品,或是一座動物園。更極端的版本是,這些外星人已經發展得遠超過我們的概念,我們根本無法理解他們。他們可能已經以某種方式居住於地球,但我們渾然不覺。

我們能以多快的速度旅行?

航海家一號是目前最快、不在軌道上的人造物體——它已經離開了我們的太陽系在星際空間裡航行,時速約六萬一千五百公里。聽起來很快,但航海家一號還得花上八萬年才能抵達距離我們最近的恆星:半人馬座比鄰星。如果我們要派一艘有人員乘坐的太空船進行這趟旅程,實際抵達那顆恆星的人會是船員的第兩千五百代子孫 —兩千五百個世代,在零重力、輻射線大轟炸的環境裡繁衍。偷偷告訴你,到時候他們應該已經不算是人類了……

最令人期待的可能方法,應該是以某種推進束(beam propulsion)加速前進,太空船會有一面巨大、非常輕薄的帆,由在地球產生的集中能源束(雷射或是微波)提供動力。突破星擊計畫(Breakthrough Starshot)打算使用類似這樣的東西,派一艘無人奈米船進入宇宙,以百分之二十的光速前進。這個計畫希望派遣一個艦隊,「在一個世代內」,也就是短短二十年後,抵達半人馬座α星。一旦抵達,奈米太空船可望用它的迷你相機拍攝一些照片,然後貼在臉書上。外星人,快標記你自己!

風帆的設計顯然相當關鍵。一些哈佛的科學家已經在研究如何維持風帆的最佳角度以獲得推進束的能量,目前也得出了一個球面的構造。而且風帆會自我修正,如果太空船向左晃了晃,能源束自然會把它推回右邊。更重要的是,這些奈米太空船看起來會很像超大的迪斯可舞廳水晶球。唯一能肯定的是,外星人一定會知道我們是好玩的生物。

也許就像《星際效應》裡演的那樣,外星人住在第五維度裡,我們就是不知道怎麼接觸他們所在的現實。也許我們就像是住在十線道高速公路旁蟻丘裡的螞蟻——無論是高速公路還是蟻丘的構造都很了不起,但是兩者在規模與移動速度上的差異,意味著使用其中一個構造的有機體,會很容易滿足於現狀,而忽視另外一個構造。

也或者,他們只是還沒找到我們——也許我們應該對此心懷感激。一切都平靜無波,也許是因為宇宙裡有掠食性外星人,就像《異形》裡的那些外星人,而其他有智慧的文明都知道這一點,所以非常低調。換句話說,他們嚇得屁滾尿流,躲得好好的。這使得我們「朝空中發射訊號,派遣太空船離開我們的太陽系」的行動看起來有點蠢。

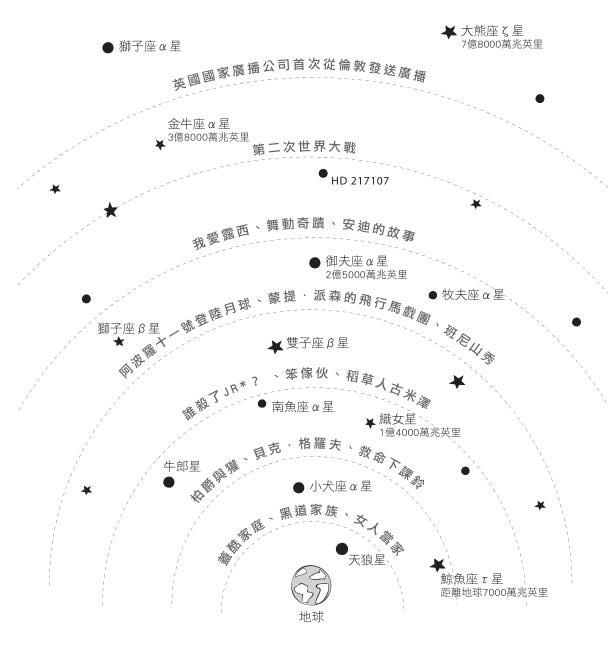

在這一點上,霍金已經承認自己是個膽小鬼。他擔心進步的外星種族「力量會比我們強大許多,也許會認為我們比細菌還沒價值」。那也是「也許」,不過壞消息是,一切都為時已晚了。我們已經播放電視、無線電和雷達好多年了,而這些傳輸內容都已經洩漏到太空裡了,現在才安靜下來已經沒什麼意義。

最後一個關於外星人缺席的解釋,當然是經典的《駭客任務》情境:我們活在虛擬世界裡,程式設計師根本不想沒事找事,寫什麼其他智慧生物的程式碼。也許他們發現那根本是浪費時間,而且看我們抓破腦袋也沒有頭緒也滿好玩的。

我們被綁架了嗎?

沒有。

一個很有名,但非常沒有根據的1992年民意調查顯示,有三百七十萬名美國人相信自己曾經被外星人綁架過。冷靜下來,美國人!

相信自己被外星人綁架的心理學非常有意思。首先,這些據稱被綁架者的回憶,通常都是在催眠狀態下製造出來的。催眠不是擷取「隱藏記憶」的可靠方法——事實上,目前已經顯示受催眠者非常容易就被誘發出假記憶,容易受到暗示的人更是如此。再者,許多被綁架者都表現出「假記憶症候群」,他們在記憶測試中,傾向想到自己沒有看過的字詞或物品。

睡眠癱瘓據信也在他們的故事中扮演一個重要部分。有這種症狀的人,在入睡或醒來時經歷會暫時的癱瘓。這算是個已經獲得了解的現象,我們知道這些人醒來時,他們嚇壞了的腦袋有時候會創造出閃光、滋滋聲、漂浮感,以及人物存在(哈囉,外星人)。在此澄清,這些都只是幻覺。大部分有這種問題的人,都把這些效果視為夢境的一部分;剩下的人就把它們解釋為外星人胡搞的證據。這樣的經驗主觀上是非常真實的,但是客觀上……呃,就是胡說八道。

研究顯示,很多回報綁架的人都會主動擁抱「外星人綁架受害者」的身分。他們似乎認為這具有某種安慰效果,在心理上對他們有所幫助。就像是在一個恐怖的俱樂部裡找到歸屬感。

不過,萬一沒有任何外星人呢?這是非常恐怖的一個論點。也許就是,文明發展到某個技術成熟的階段時,最終必然會毀滅自己; 也許是透過改造出無法控制的病毒,或是發展與部署毀滅整個星球的核子武器,或是創造出將整顆星球覆蓋二氧化碳的科技,繼而摧毀曾經讓自己繁榮發展的那些條件。這也不是難以置信的,對吧?

圖10-2 我們的許多電視訊號已經到達了其他星系

不過呢,實際上我們對於外星人的缺席,完全毫無頭緒。全都只是猜的。部分原因是,我們非常難理解自己可能是較低等物種的可能性。我們在地球上完全沒有這樣的經驗——我們是小池裡的大魚,是雞首不是牛後。因此,萬一真的發現了外星人,我們很有可能無法應對他們。這就是我們最後一個問題:我們真的想找到 ET 嗎?

來自另一端的招呼

瑞克:你知道有一個「SETI 偵測後委員會」,負責指導回應外星訊號嗎?

邁可:我當然知道,我甚至訪問過委員會主席保羅·戴維斯(Paul Davies)。

瑞克:那∼∼麼厲害!那他們是否代表全人類呢?

邁可:如果你所謂的「全人類」指的是一群來自歐洲、美洲和澳洲的白人,加上一個印度小伙子……那麼是的。

瑞克:沒有中國代表?

邁可:沒有。

瑞克:中國不是有世界上最大、最好的電波望遠鏡嗎?

邁可:這些人小時候都沒有學到教訓嗎?絕對不要排擠有最厲害的玩具的同學。

能沒有什麼害怕失去的東西一定很好。太空船上的機器人艾許沒有那種麻煩的生物性責任,不需不擇手段地活下去。他接受來自上面的命令:如果任務碰到外星生命,以活捉它回地球為第一優先。所以他試著說服在太空船上的其他人這是最好的計畫;這也是為什麼船員的安全不在他的優先考慮範圍內。然而,當他即將被永久斷線時,他對蕾普莉成功對抗這個「完美有機體」的機率,確實表達了同情。真是個好機器人。不過,艾許也有他的道理。考量到後續可能發生的種種可怕情節,我們真的想要找到外星人嗎?

也許我們想得還不夠透徹,但是證據顯示:是的,我們真的很想這麼做。我們渴望《異形》中描繪的那個時刻——攔截到「未知來源傳輸的訊號」——我們也已經期待了好多年了。事實上,在SETI 進行數十年後,有些狂熱分子對於只是尋找外星人傳輸訊號這種被動方式已經失去耐心。他們推動比較「主動式的 SETI」,認為我們應該直接針對有希望的位置發射出訊號束——例如在可居住帶的外行星。換句話說,我們應該大喊:「有人嗎?」

這是個好主意嗎?朝外行星廣播到底有沒有實質的危險,科學家對此莫衷一是。天體物理學家尼爾·德葛拉斯·泰森(Neil deGrasse Tyson)指出,我們不會隨便告訴同物種的陌生人自己的住址,「所以,」他說:「想盡辦法把住址告訴外星人?這樣太魯莽了。」很有道理。我們不可能知道自己發出的邀請會被如何解讀,甚至可能被視為一種挑釁。霍金曾經對外星人來訪提出很有名的一個比喻:如同哥倫布到達美洲。對原本的居民來說,這造成了滿糟的後果。

其他人則反擊,如果我們,或我們的資源是他們感興趣的,而且外星人會造成問題,那他們應該幾百萬年前就已經發現我們,並且掠奪地球了。而他們還沒這麼做,還滿讓人失望的。而且不論我們有沒有開開心心地大喊「哈囉」,對於進步的文明來說,找到我們的位置不太可能是個問題。在過去五億年裡,外星天文學家可能已經在我們的大氣層中偵測到了氧(正如我們想辦法偵測他們的一樣)。再加上前面說到的,我們已經外洩了好多年的無線電、電視還有雷達。針對這一點,蕭斯戴克曾經說過,比起將一切交給機率決定,發送有意圖的訊息可能是個好主意。否則某些外星人可能會調到某個頻道,看見古老的電視節目,於是對我們這個種族有著完全錯誤的印象。我們可不想讓他們憑著舊影集《大家都愛雷蒙》*59評斷我們,對吧?

事實上,我們也已經發出了一些有意的訊息。我們在 1970 年代的航海家探索船上放了一些東西。2008 年的時候,NASA 朝著四百三十一光年外的北極星方向,放了一首披頭四的歌〈跨越宇宙〉(Across the Universe),由一個完全從字面思考的人挑的歌。至於這樣做有什麼意義,就留給大家猜測了。要是外星人一直是滾石合唱團的歌迷,而且是一心想要統治銀河系的好戰瘋子呢?萬一披頭四最後被證明是導致人類滅亡的罪魁禍首就太慘了。

更新金唱片

人類放在航海家探索船上向外星人描述自己的金唱片(Golden Re-cord)已經過時到讓人覺得尷尬,還好我們有一些新東西可以送進太空,讓外星人知道我們的成就……

• 這本書讓外星人大致了解我們的科學程度(也希望他們會多訂幾本)

• 全套的金·卡戴珊表情符號*60 ,這是了解人類溝通最簡單的方法

•人類基因體,可視為「如何做出你自己的人類」說明手冊

•一些冷凍乾燥的乳酪,讓我們看起來比較不值得入侵

•演員麥可·法斯賓達 *62 的裸照(讓他們知道我們可不好惹)

•一臺電視,用以解碼我們播放的內容

•一罐橘子果醬(讓他們搞不清楚狀況)

我們與外星人面對面(或面對管狀器官)時,唯一的問題並不是發生銀河系間衝突的可能性。多虧了我們在地理上的遙遠距離,雙方各自的文明不太可能有很多相似處。加上訊息束要花好幾年(可能是數千年)才會從我們的太陽系到達別的太陽系,所以不會有任何妙語如珠的機智應答,更別說心智的相遇了。對話會相當矯揉造作,有意義的溝通很可能難以達到,甚至幾乎是不可能的。這就是為什麼先送船上只有某種形式的人工智慧(最好是不像艾許那麼聰明的)的探索船出去,對於我們以及外星人來說,都是比較合理的,它們能分析並學習對方的語言,然後直接溝通、提出並回答重要的問題。

還有另外一個原因能夠說明使用 AI 較為合理。薩根曾經提出,外星人的思想處理速度可能和我們非常不同。可能快很多,或是慢很多。有可能外星人向地球發出「哈囉」的訊號,但語聲未落就已經在奈米秒間消失,也可能被拉長到五十個地球年之久。不管是哪一種,都很難讓我們理解。而且在這樣的條件下,要開啟一段有意義的對話,並且讓一方不會在等待回應時覺得無聊,真的很困難。AI 可能比人類更能應付這種狀況。

儘管如此,我們的 AI 畢竟還是以我們的規格為基礎而建造,所以可能無法處理與外星人的溝通。外星人的大腦可能和我們有著全然不同的架構。期望我們,或是任何我們創造出的東西,能夠實際地理解外星人的認知,這真的合理嗎?我們連在自己的星球上和其他智慧物種溝通都已經問題百出了,有時候瑞克和邁可都彷彿在說不同的語言。更甚者,外星人可能有完全不一樣的價值觀與信仰,它們也許會有我們預期之外的詮釋方式;最令人擔心的是,它們也許會把我們的「友善」視為敵意,反之亦然。我們不能假設它們和我們有相同之處。換句話說,風險非常高。

儘管有這些反對聲浪,接觸外星種族還是可能有很多好事發生。心理學家史蒂芬·平克(Steven Pinker)這類樂觀主義者相信,人類文明已經隨著時間的發展變得愈來愈……呃,文明,戰爭變少了,大部分人生活條件也都更好了。所以比我們更進步的外星文明有可能會比較友善,也更有世界大同的心胸。這樣一來,他們可能會教導我們更多關於生命、宇宙,以及……嗯,一切的知識。他們也許會帶給我們新的科技,終結所有人類的苦難,他們甚至可能很有喜感。誰不想要看看外星藝術,或是聽聽外星樂章,也許還能扮演一下《星艦迷航記》(Star Trek)的寇克艦長,和外星人交往呢?

承認吧,這所有的努力——其實是這整本書——都衍生自我們難以抑制的人類好奇心。SETI 計畫首席天文學家蕭斯戴克認為,我們尋找外星人、尋求科學解答背後的動力,都與我們進行探索的動力相同。他表示,這對任何社會來說都是好的。和外星人接觸使我們能更了解自己和宇宙,我們也許會知道人類的經歷有多少是我們所獨有的,又有多少是全宇宙都一樣的。我們會知道數學和科學這些東西到底是基本的,或只是地球上的概念。也許,某些外星人會徹底顛覆我們的道德與倫理觀。所以,是的,也許這是個壞主意。但無論如何,我們都該放手去做。如果不冒險的話,生命又有什麼意義呢?

瑞克:所以外星人可能和我們很像……

邁可:但是他們距離我們非常遠,這可能是一件很好的事。

瑞克:我不知道你為什麼要這麼悲觀。追尋外星人是人類最偉大的冒險。

邁可:直到我們發現這是人類的最後冒險。

瑞克:你很掃興欸!

註釋

*55 雖然蕭斯戴克認為這是令人期待的前景,但外星人來訪不是人人都喜愛的點子。我們等等會講到……

*56 N = R ★ • fp • ne • fl • fi • fc • L,想當然爾。

*57 譯註:Enrico Fermi,美籍義大利裔物理學家,在量子力學、核子物理、粒子物理以及統計力學都有傑出貢獻,並參與創建了世界首座核反應——芝加哥一號堆,同時也是原子彈的設計師和創造者之一。

*58 譯註:美國影集《達拉斯》(Dallas)在 1979 年當季最後一集,演出角色 JR 走出辦公室後遭到射殺,並以「誰殺了 JR ?」作為主打廣告詞,一時蔚為流行。

*59 譯註:Everybody Loves Raymond,美國 CBS 電視台播出的情景喜劇,講述體育新聞記者雷·巴羅內(Ray Barone)一家的日常生活,播出時間為 1996 年到 2005 年。

*60 譯註:由美國名媛/藝人金·卡戴珊(Kim Kardashian)推出的表情符號貼圖,內容包括她本人的各種表情,可於應用程式商店購入。

*61 譯註:1997 年由瑞典演員暨劇作家艾瑞克·沃昆茲(Erik Wernquist)所創作的數位角色,其混音歌曲在英語系國家大紅,當年也是金融風暴爆發的年分。

*62 譯註:Michael Fassbender,德裔愛爾蘭男演員,近年代表角色為《X 戰警》系列中的萬磁王,身材精壯。