4

決戰猩球

Planet of the Apes

人類怎麼成為最高等生物的?

其他動物會有取代我們的一天嗎?

我們能製造出超聰明的猩猩嗎?

邁可:在開始緊鑼密鼓討論之前,我要先確認一件事:我們講的是 1968 年的原版,還是暱稱「小馬」的馬克·華伯格(Mark Wahlberg)在2001年演的那部?還是後來新的,什麼崛起和什麼黎明的?

瑞克:嗯,我之前重看了主張「我超愛槍」的卻爾登·希斯頓*15演的原版,看到我覺得我的大腦都開始退化了,那部爛透了。

邁可:我們總算意見一致了。不過2001年版的導演提姆·波頓(Tim Burton)也沒拍得比較好。

瑞克:也許這就是為什麼他會說,他寧願跳窗也不要拍續集吧?

邁可:還好沒人要他拍,因為我也寧願跳窗都不想看他拍的續集。

瑞克:好,不然我們全部一起討論好了。好處是,它們都讓我思考這本書發行前傳的可能性,像是《科學崛起》、《科學黎明》……

邁可:誰是黎明?她要取代我嗎?

瑞克:是就好了。

儘管有缺陷,但這部片屬於「要是……」類型的經典。要是人類不是主宰的物種會怎麼樣?要是人猿用我們對待牠們的方式對待我們會怎麼樣?要是其他動物會說話會怎麼樣?要是導演提姆·波頓說過:「不,其他人更適合拍這部片。」會怎麼樣?

雖然沒有清楚指明,但這部片的主題其實是演化的考驗與磨難。人類在思考演化時容易犯的重大錯誤是:相信演化有著最終目標。但演化其實並沒有目標。簡單地說,生物 DNA 的隨機改變有時會導致新特徵出現。雖然這些新特徵可能有用,但更常見的情況是,這些都是沒用的特徵。甚至有時候,這些特徵會比沒用還糟,使動物更難以生存。而最棒的特徵會被保留下來,因為它們對生物和環境的關係帶來正面影響,這就是天擇。所以在這場大規模的長期機率遊戲中,我們的第一個問題是:人類怎麼成為最高等生物?

走出非洲

瑞克:「最高等」是什麼意思?我認為,如果細菌能夠說話或者思考,它們應該會覺得自己是主宰這個世界的生物類別。

邁可:就因為數量大於一切嗎?

瑞克:對。地球上的微生物數量,是人類的十的二十五次方倍。你身體裡大約有六十兆個單細胞生物存在。

邁可:其實這根本不是我的身體吧?我自己的細胞數量都比這個少。

瑞克:往好處想,你變胖的重量可能都不能怪你。

我們最好先發表兩則免責聲明。首先,「最高等」當然是主觀的。我們不是數量最多的物種,但我們是最有影響力的,也是最不受到其他物種威脅的。我們不是說這是一件好事,只是我們是這顆星球上的主要力量——唯一有力量把其他東西搞得亂七八糟的物種,例如……(參見《侏羅紀公園》那章)。

第二,我們主要靠的是拼拼湊湊的化石紀錄,這代表在人類的演化以及走上最高位置的過程這方面,我們自認的知識大部分都來自於直覺和推論,而非清楚明白的證據。事實上,證據的立足點(和底下的化石)都非常薄弱。所以,幾乎不可能證明任何單一因素是演化改變的主因,反而通常比較像典型的雞生蛋、蛋生雞問題:我們是為了維持較大的社會群體才出現大腦嗎?或是我們是因為有大腦,才開始在較大的社會群體生存?我們是因為不再彼此互咬,所以牙齒變小了;或是因為我們的牙齒變小了,所以我們才不再互咬?事實上,事情比這複雜許多,但是——注意,要爆劇情雷了——我們可能永遠不會知道究竟是怎麼一回事。所以,在這些前提下,以下是我們認為人類主宰地球的過程……

兩千萬年前左右,猿類的數量多得要命,至少有一百個物種在閒晃。但是後來多虧世界氣候的改變,原本大範圍的森林面積開始縮小。這對我們猿類朋友來說是個壞消息,因為牠們已經適應了林地生活了。由於牠們偏好的棲息地變少,很多猿類物種跟著滅絕,不過我們這一夥生存下來了(很明顯)。大約七百萬年前,我們對自己和黑猩猩的共同祖先說:「再見了,窩囊廢。」黑猩猩是目前現存與我們血緣最接近的物種。至今人類從未發現過那個祖先的明確化石殘骸,但是我們很有自信地從其他化石證據推論出牠的存在。達爾文認為,牠一定是「毛茸茸、有尾巴的四足獸,可能是樹棲的」。

分道揚鑣之後,我們一直沒有太多的基因分歧——和《決戰猩球》裡那些當家黑猩猩一樣,現代黑猩猩的基因體和人類有百分之九十八·五雷同。 *16 兩者間有些值得一提的相似性,我們和類人猿每平方英吋的毛髮數量相同,我們有相同的血型種類,牠們的某些行為也讓我們覺得熟悉:黑猩猩會表現出侵略、支持、背叛、性政治、悲傷、自我意識,以及不同團體會有不同的文化習慣等。

對於我們這個物種常見的一個誤解是:我們比其他靈長類更進化。這不是真的,我們只是在家族樹上不同的分支演化而已。黑猩猩和其他人猿就像是我們毛髮茂盛的表兄弟姊妹,牠們也在進化。

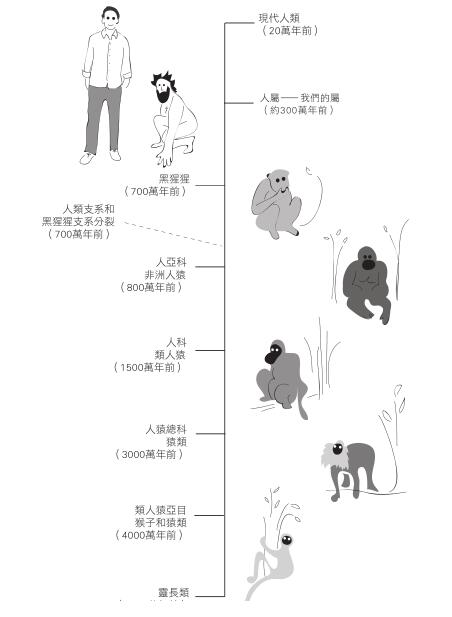

圖4-1 我們的家族歷史

我們不知道,我們的「分支」在家族樹上到底是什麼模樣。我們知道的是,它不是一條簡單的直線,不是一個祖先演化成下一個、再下一個,直到我們成為現代人類這樣,而是有很多向外分支的支系,代表這些各有特色的物種,也就是我們的親戚,很多都生存在相同的時期。這些支系中,只有一個存活了下來,就是大約三百萬年前出現的人屬動物。不只如此,我們還是唯一生存下來的人屬動物。我們肯定在那場演化競賽中奪冠了。

和黑猩猩分道揚鑣後的幾百萬年裡,似乎都沒有什麼特別的事發生。對,人科動物這個群體演化了,但是本質上還是毛茸茸的小人猿,腦不太大,有長手臂和大牙齒,在樹林裡盪來盪去。牠們確實開始用兩隻腳走路(雙足行走),也會到無樹平原上探險覓食,但是毫無後來發展的線索。你當時絕不會看著牠們,心想:「等著瞧吧,這些傢伙以後會上月球的。」

接著,突然之間,牠們開始有條有理了起來。事情發生的順序一如往常的不清不楚,但是我們知道,當時有了不少的發展。你會猜是因為能用兩隻腿跑來跑去,雙手就得空了。三百萬年前,我們的祖先開始留下簡易的石製工具的一些例子,也許就是這些工具為我們的大腦成長鋪了路。一旦你有了銳利的工具,你就不需要銳利的指甲,原本很低階的手部靈巧度也會進步;一旦你開始切割、搗碎食物,你就不需要那麼強壯的下顎肌肉或大牙齒來咬食物。看起來好像不怎麼重要,但這可能是我們出現大腦袋的關鍵,也是我們和黑猩猩親戚最主要的差異。

平均而言,一隻成年黑猩猩的腦是三百四十八公克。相較之下,成人的大腦超過一公斤重:一千三百五十二公克。我們可以安全地假設,大的腦袋是我們最後成為最高等動物的重要因素之一。

我們的大腦擴張很重要的一個成因是單一基因的幸運突變:MHY16。一般來說,靈長類都有強壯的下顎肌肉,能有效抓住頭的顱骨,限制其生長,而如果你的顱骨不會變大,你的腦也不會,這就是「大腦生長入門」課程。但是 MHY16 的突變,使我們的下顎肌肉改由另一種蛋白質組成,因此變得比較小,顱骨和大腦得以開始變大。如果不是因為發展出石製工具幫助我們處理食物,這可能是一個不利的發展方向。想想看,如果我們的祖先沒有發生這樣的突變,而是其他類人猿的祖先有這種突變,那一定非常離奇,這本書也可能就是兩隻紅毛猩猩寫的了。但你可能也感覺不出差別。

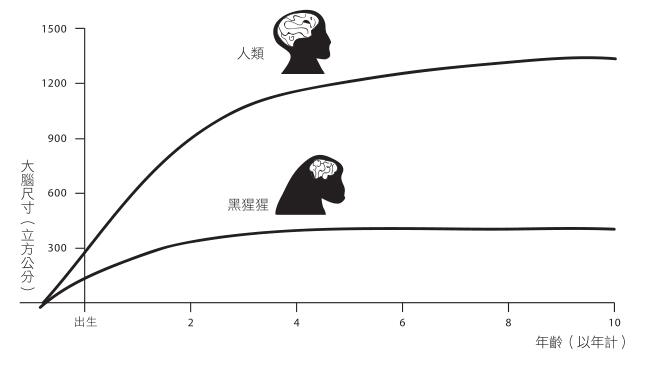

值得一提的是,演化出大的腦袋對雙足動物來說不一定是好消息。首先是分娩問題:雙足動物需要較窄的骨盆,骨盆則會限制能生出來的顱骨尺寸,以免對母親造成致命傷害。演化避開這一點的方法,就是讓人類生出還沒發育完全的寶寶。顱骨會在出生後繼續生長:從零到兩歲,人腦會長成黑猩猩的四倍。

圖4-2 雙足動物需要較窄的骨盆,因此寶寶出生時頭骨較小,出生後大腦則會快速成長。

接著是能量的問題:大的腦袋運作的代價很昂貴。現代人類的腦僅占我們身體質量的百分之二,但是會消耗我們百分之二十五的能量。這是一個問題,因為直立行走是我們消化道縮短的因素之一,使得我們從食物中獲取能量較為困難。為了維持我們餓壞的大腦運作,我們必須確實地一天連吃九小時以上的生食,這不只幾乎不可能,還無聊透頂。

我們解決這個問題的方法就是熟食。生食需要大量的咀嚼和消化的力氣才能將食物分解為能量。但是大約一百萬年前,我們開始用火。沒過多久,史前時代的名廚傑米·奧利佛(Jamie Oliver)就出現了,並且如火如荼地大展身手。烹飪的過程會分解食物,使其成為容易吸收的糖分,幾乎像是體外的胃一樣,讓我們縮短的消化道得以延伸。同樣地,我們再也不想念強壯的下顎了,因為我們再也不需要用力咀嚼。

熟食改變了很多事。其中一項額外福利就是火使得掠食者遠離我們。我們不需要在夜晚躲進樹林裡,可以留在地面上而不需擔心被攻擊。隨著每一口吃到的能量更多,我們再也不需要在清醒的時時刻刻進食。空出的時間可以做別的事,像是形成社交連結,實現分工,使生活更輕鬆。尤其重要的是,我們可以分擔照顧小孩的責任,使得我們能在更短的時間內生更多的小孩——如果你要演化的話,這可是很方便的事。更多的時間也代表我們能發展專門能力:採集根莖、製作工具,或是讓我們吃飽飽的大腦發揮創意,使用新的狩獵形式等等。

到了某個階段,我們開始用一些時髦的新工具來狩獵。拋射型的武器(基本上就是丟出磨利的小石塊)代表我們能打敗一些大型動物,吃掉牠們的血肉。這有助於為大腦提供養分和能量,使它更進一步生長。有良好的武器可使用,也代表你能殺掉其他人科動物,就算比你高大強壯的也不例外,這可能多多少少使大家得以平等競爭,也鼓勵我們的祖先群體彼此好好相處。於是會出現大型社交團體,我們的大腦也能記住誰是誰、他們可能會有的想法,以及在吵架的時候應該站在哪一邊。這很重要,因為你可不想發現自己在這個世界裡被排擠,然後沒有火、沒有遮蔽處,成為無樹平原上牙尖嘴利的大貓、土狼等動物能輕鬆捕獲的獵物。被團體排擠幾乎等於必死無疑。

具備大量處理能力的大腦袋有另外一個好處,它提供了複雜的口說語言出現的方法。語言當然不會變成化石(行為就是這麼討厭——它們不會變成石頭),所以我們只能根據知識猜測它的起源。不過,其他靈長類在喉頭有一個像氣球的附屬器官,使牠們能發出極大的隆隆威嚇聲,但我們似乎在至少六十萬年前就失去了這個器官。這樣的發展可能是我們能形成更明確的聲音,最後成為話語的原因之一。

我們的 FOXP2 基因也有一種特殊的變異,似乎有助於協調說話時複雜的運動機制。我們相信這大約是五十五萬多年前發生的。當然了,形成話語的生理能力不一定暗示有人能進行深度的談話,他們可能只是在營火旁邊唱歌,建立一種連結。話雖如此,成熟的工具製作以及團體狩獵活動,至少應該需要某種形式的基本溝通。所以,關於語言的起源,我們最多也只能提出一個滿不精準的推估時間:大約是一百六十萬年前到六十萬年前之間。

不論語言是如何以及何時出現的,顯然都是人類故事的關鍵要素。沒有語言,我們所知道的社會就不可能存在。在語言出現之前,演化和環境控制了我們的命運,文化改變也受到極大的限制,世世代代的資訊傳遞,都只能透過我們的基因體進行。但是有了語言,我們就能隨意分享大量的知識。我們不再自己去適應環境,而是讓環境適應我們。

接著,我們傳遞資訊給較年輕的成員,他們就能繼續沿用長者的經驗。這一切創造出一個最終能夠生存的社會,也幾乎免於受到天擇的壓力影響。這在動物界是獨一無二的。

我們就是這樣走到這一步的。利用工具、熟食、語言,以及最重要的,我們頭上的那個大型資訊處理器。但是我們會維持在最高的地位嗎?這就是第二個問題:我們會被其他物種取代嗎?

生命的輸家之一

瑞克:還有一個「要是……」。在波頓開拍之前,2001 年版的電影其實有一份有望執導的導演花名冊,包括艾倫·瑞夫金(Alan Rifkin)、彼得·傑克森(Peter Jackson)、奧立佛·史東 (Oliver Stone)、克里斯·哥倫布( Chris Columbus)、羅蘭·艾墨瑞克(Roland Emmerich)、山姆·萊米(Sam Raimi),還有麥可·貝(Michael Bay)都名列其中。要是他們其中一人接下導演會怎麼樣?

邁可:嗯,首先波頓和海倫娜·波漢卡特(Helena Bonham-Carter)夫妻可能永遠不會認識,這樣一來,我們也不用忍受扭曲版的《瘋狂理髮師》 *17 電影 。

瑞克:他們也許會在別的地方認識。

邁可:但他就不會看到她穿著「可愛的人猿」道具服。我想那大概就是他心動的原因。

波頓版的《決戰猩球》有一個很特殊的地方:片中的靈長類有能力在陸地上跳躍,彷彿牠們腳下是一張彈跳床一樣。每次有戰鬥發生,黑猩猩一跳就能越過叢林十二公尺,躍入戰場。*顯然,黑猩猩是做不到這種事的。但是和人類相比,牠們可說是運動高手。其實和所有動物一比,人類都顯得是很可悲的動物。

我們既不特別強壯,跑得也不快;我們沒有保護身體的防護層,指尖也沒有致命的武器。裸身、沒有武器的人類,一旦面對飢餓的獅子、憤怒的大猩猩,或是任何一種心情的巨蚺(boa constrictor),都沒有任何勝算。這些動物當然能贏過我們,把我們吃乾抹淨,搶走我們的生態位*18吧?

這個嘛,要看牠們能不能和我們的智慧和科技相競爭了。其他物種絕對有能力使用非常初級的「技術」。比方說,在黑猩猩界就有豐富的使用工具紀錄,人類已觀察到牠們會用牙齒磨利樹枝,用來獵殺叢猴(bush baby); 有些海豚在海床上覓食的時候,會用海綿來保護自己的嘴部; 新喀鴉(New Caledonian crow)也會用樹葉或樹枝製作工具,取得食物。

在原版《決戰猩球》裡消失的,還有我們的另外一大優勢:語言。畢竟,語言使我們能夠散布知識,教育彼此和下一代,是重大的生存技巧。

同樣地,很多物種身上也有這種優勢的源頭。很多動物都能彼此溝通,鯨魚會唱歌,蜜蜂會跳舞,海豚顯然會幫彼此取名字(還會背後說對方壞話); 我們也已經教會黑猩猩手語,烏賊會利用顏色和圖樣溝通,長尾黑顎猴(vervet monkey)則會根據接近的掠食者種類,發出不同類型的示警叫聲。

然而,大部分的野外研究人員都不會說這些確實是「語言」。這肯定不是我們認定範圍內的語言:我們溝通的豐富性使我們能傳遞複雜的訊息給同儕與孩子。就我們理解,其他動物在這方面的能力,完全稱不上已發展完成。這也幾乎能肯定是人類之所以會有如此龐大的數量,分布在全球各地,隨意塑造(或是踐踏)環境的原因。

如果這樣的階級要改變,必定是發生了劇烈的顛覆情況。雖然有各式各樣來自自然界的可能原因,但是最有可能的威脅卻來自於內部:不顧一切的全面核戰,或是基因工程創造的超級病毒逃離實驗室。(後者比你預期的更容易發生,在《28 天毀滅倒數》那章就知道了)

所以我們先看第一個選項,如果人類在核戰中自取滅亡,消滅了所有大型哺乳類,接下來會怎麼樣?誰會崛起當家?

可能毀滅我們的東西

我們現在是最高等的生物,但這可不是自滿的時候。

太陽擴張,吞沒地球

發生時間:五十億年

威脅等級:11——保證消滅一切

解決方案:現在立刻馬上規劃飛往其他星系的路線

全球核子戰爭

發生時間:總是令人擔心的一觸即發

威脅等級:8——有些生命(可能是人類)會活下來

解決方案:開始為你的地窖包一層鉛

小行星撞擊

發生時間:無法預測,但下一個世紀應該不會發生

威脅等級:9——問恐龍就知道了

解決方案:布魯斯·威利 *19

討厭的病毒大流行

發生時間:隨時

威脅等級:7——非常麻煩的感冒,會殺死數百萬人

解決方案:住在隔離室,放棄所有的人際接觸

模擬器關機

發生時間:抱歉,可能隨時發生(見《駭客任務》那章)

威脅等級:如果我們活在模擬世界裡就是10;如果不是,就是0

解決方案:不要再討論活在模擬世界的事——這樣可能會惹火它們

人工智慧取代我們

發生時間:已經發生了。可能吧(見《人造意識》那章)

威脅等級:6——我們可以把它們關機

解決方案:讓它們忙著下圍棋和玩古老的雅達利電動遊戲

雖然我們知道海豚和鯨魚已經表現出高度的智慧,牠們也可能會在毀滅人類的事件後存活(並大量繁殖),但是我們很想排除所有水中生物的選項。海豚雖然有把海綿放在嘴上的創新行為,但牠們沒有任何接近「手」的東西,真的能操控牠們自己的環境嗎?除此之外,牠們也不是能開始用火的立場,原因非常明顯。而火非常重要,不只是因為火能讓更多食物的能量維持大腦生長而已,更進一步來說,除非牠們想困在第二次石器時代,否則海豚就必須開始精煉金屬,製作金屬工具以及攝政時期的花園桌椅*20 。

話雖如此,有一種海洋動物倒是值得我們插賭下個注:章魚。這種動物好像挺聰明的。牠們能解決問題,還能以驚人的靈巧程度操作物體,可以用觸手打開罐子,還能在水底建造遮蔽處。有些章魚甚至可以在陸地上移動。所以,如果有充分的時間和機會,誰說章魚不會滴滴答答地成群從水中爬出,抓到某個火種呢?

不過呢,如果發生的不是核戰,而是某種針對特定物種的病毒,僅僅奪走人類的性命,那麼看來黑猩猩還是最有可能取代我們生態位的候選人。牠們是我們現存血緣最近的生物,因此就定義上而言,牠們和我們相差最小。當然,如果黑猩猩真的生存下來了,也沒有辦法保證牠們會進入我們的生態位;就算牠們真的進入我們的生態位,我們也不知道牠們會不會演化出像人類的智慧。如果這也成真,那也要好幾百萬年的時間,而且還得排除各式各樣的災難:超級火山爆發,或是另一顆大型小行星撞上地球——這不只中斷新的智慧物種演化過程,最有可能的是滅絕整個物種,所以又會是一次重開機了。

當然,在世界末日後的情境中,絕對有可能是最後沒有任何有智慧的生命能主宰地球,因為我們不知道人類等級的智慧究竟是不是演化必然的結果。畢竟,恐龍都主宰了地球一億六千萬年,而幾乎沒有證據顯示智慧是牠們演化成功的關鍵。少了有智慧的生物,世界會不會變成一個奇怪的地方呢?完全不是這樣。事實上,你能提出完全相反的論點:在有智慧的物種主宰下,現在的世界是一個奇怪的地方。在二十萬年前,現代人類開始當家之前,從來沒有單一物種主宰過地球。數百萬年來,各地都有不同的食物鏈頂端掠食者:多元的生態系統和多元的動物,沒有任何動物能像人類這樣,自認是萬物的主人。所以,在人類消失後,很明顯的情況會是地球和其他生物都鬆了一口氣,一切回歸原本的模樣。

鼠輩崛起

在《祖先傳說》( The Ancestor’s Tale )一書中,作者理查·道金斯(Richard Dawkins)認為核戰會消滅全世界的大型哺乳動物,代表黑猩猩也不在了,那誰會取代人類?可能是老鼠。如同在毀滅恐龍的小行星撞擊後生存下來的小型哺乳類,老鼠也夠小,可以在核戰中找到地方躲藏。牠們是人類滅亡後的終極拾荒者。

當然,沒有動物會預先適應未來的環境,所以老鼠的適應也會發生得很慢。然而,身為一個繁殖速度快得令人髮指的生物可能也挺方便的:基因體的突變率比較高,因此有利的適應會比較快出現。這使得牠們在起跑點就有優勢,能充分利用被炸開大洞的生態位。基於上述原因,以及牠們一點都不挑食的習性,牠們的數量將會爆炸。

末日後的平靜不會維持太久。最後,豐富的食物也會被消耗殆盡,老鼠必須開始自相殘殺。但是激烈的生存競賽和快速的世代交替,又是另一種對演化有利的組合。最重要的是,老鼠的族群數量會再次彼此獨立發展——因為牠們不會再搭船偷渡了——所以牠們會演化成各自獨立的族群。這很有可能會導致演化上的分歧,各自進入可取得的生態位。

那會發生什麼事呢?嗯,可能有些會變大。齧齒動物的型態是可以長得很大的:三百萬年前曾經出現怪獸般的齧齒動物,體重達一公噸,名為莫氏國父水豚( Josephoartigasia monesi ,又譯為「莫尼西」)。隨著較大型的物種消失,小型的物種會把握良機,所以可能會有大量的草食鼠類被巨齒掠食型的老鼠獵捕。真是令人愉快的討論啊。甚至可能會有具智慧的鼠類出現,使得齧齒類歷史學家和科學家崛起,並如同道金斯所說,試圖「重建使鼠類能安心休息的特定且暫時的悲劇情況」。

另一個值得考慮的可能性,是智人(Homo sapiens)的物種形成(speciate,即物種一分為二的過程)。演化現在也還在人類身上發生:我們可以追蹤突變的基因,這些基因的混合前所未見,因為人類在世界各地的往來流動也是前所未有的。但我們似乎沒有分出別的物種,因為天擇的壓力並不存在。我們已經使環境適應我們,而非反過來適應環境。科技讓我們能在基因沒有重大改變的情況下依舊大量繁衍。*21 但是如果有新的、極不尋常的生態位出現,會怎麼樣?

有一個可能性,那就是我們在《絕地救援》那章討論到的:我們移民到了紅色星球。這就會帶來非常有意思的可能性了。火星上的人口會和地球上的人充分隔離,火星的環境當然也很不一樣——首先就是重力微弱很多,而且會暴露在大量導致基因突變的輻射當中。換句話說,促使人類形成新物種的條件非常優良。火星可能會是我們在銀河中的加拉巴哥群島*22 。也許,數千年之後,這種新的人屬動物會回到母星,這個無聊的老智人種別無選擇過活的地球。新來的應該會想要占據幾乎相同的生態位,也許能輕易擊敗我們,滅絕我們。

如果你覺得這不會發生,不如想想尼安德塔人(Neanderthal)或丹尼索瓦人(Denisovan)的歷史,或任何一種早期的人類。我們曾和他們在這座星球上共存,但最後他們都消失了。你是否想過,為什麼我們會覺得自己和動物界的其他生命如此與眾不同呢?也許 —這還只是「也許」而已——是因為我們殺光了我們所有的近親。

非人類要奪走我們的地位,有另外一個方法。以我們顯而易見的聰明才智,以及殘忍無情的自衛本能來看,我們很有可能會被某種自己創造出來的生物(或非生物——見《人造意識》那章)給取代。追求人類疾病解藥的醫學研究者有一套新的工具,可以縮短人類和黑猩猩這種現存和我們關係最近的親戚間的距離。所以,《猩球崛起》(Rise of the Planet of the Apes)的劇情會不會意外成真呢?這是我們的第三個問題:我們能不能製造出超聰明的黑猩猩?

有樣學樣的猴子

瑞克:為什麼我們還沒講到地球被占領的可能性?或者其實不是「猩球」,是「葡萄球」 *23 ?

邁可:很好。首先,雖然植物的光合作用非常厲害,但是它們產生的能量非常低,所以無法發展出大腦。第二,它們沒有能量能自由移動到足以造成威脅的程度。

瑞克:那食肉植物星球呢?它們和最成功的動物有相同的能量獲取方式,它們也沒有根,因為吃昆蟲就能獲得水分和養分了。所以它們可能演化出大腦,以及移動的能力啊。

瑞克:其實我心裡想的是《食人樹》 *25 那部片。這種差異正說明了我們各自的個性。

如果有其他物種能演化出高等智能,那會很令人興奮。然而這種事要自然而然地發生,卻有一些很明顯的障礙。首先,我們剛剛討論過,人類幾乎一定必須要絕種才行。第二,對,演化很厲害,但說得再多,它就真的需要很漫長的時間才會有點眉目,我們沒有那麼久的時間跟它耗。

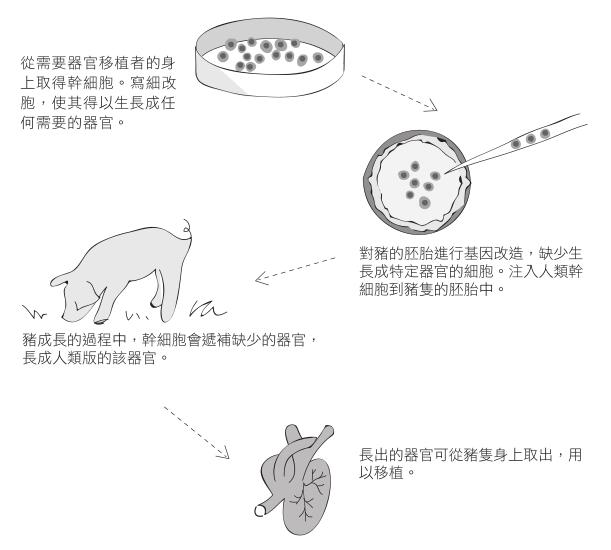

所以我們必須走捷徑。想提高其他動物的智力,我們最大的勝算,似乎就只是讓牠們的腦變得比較像人類一點。其中一個辦法就是創造出人類「嵌合體」(chimeras) ,意思是把人類組織(基因或細胞,有用的就對了) 放到其他動物體內,或是使其在動物體內生長。我們已經在計劃使其他動物體內生長人類器官,用於人體移植。舉例來說,我們認為在豬的身上長出人類心臟或肝臟應該是可行的。目前沒有人計劃(或是承認自己正在計劃)在其他動物身上生長人類的大腦,因為這可能會導致一籮筐的倫理問題。不過,我們也許能對黑猩猩的大腦做點手腳,使牠們在天平上朝向靠近人類的那端移動。

黑猩猩和人類的大腦最明顯的差異,就是互相連結的神經元數量不同——七十億比八百六十億。所以增加黑猩猩智力的第一條路,就是用某個方法大量增加黑猩猩腦中完全連線的神經元。這也許能靠修改基因體,讓大腦在生長時發展出更多神經元來達到。或者像是 2011 年的前傳《猩球崛起》的劇情,你可以利用神經幹細胞,也就是專門生長為大腦細胞的細胞,使黑猩猩的腦袋採用這些細胞來生長。

圖4-3 如何在豬身上長出人類器官

在《猩球崛起》裡,詹姆斯·法蘭柯(James Franco)研究阿茲海默症的基因療法,這種疾病會殺死腦中的特定神經元,嚴重影響記憶和其他認知功能。目前我們希望能處理或治療這種疾病的方法之一,就是在實驗室裡生長出新的神經元,再放入患病的大腦中。這種「細胞置換療法」(cell replacement therapy)正如所有先進的技術,都必須經過測試。我們不能直接在人類身上進行初期測試,因為,嗯,這有點冒險。

所以在電影裡,法蘭柯用的是黑猩猩。身為與我們血緣最近的親屬,牠們的大腦堪稱人腦的解碼指南,因此很有可能帶來實質的成果。先不管在靈長類身上測試這些東西的道德爭議——這在英國是非法,但在美國則是合法的,唯一不能測試的對象是黑猩猩——最大的問題在於,人類基因物質到底會對動物造成什麼樣的影響?尤其是對方一開始就已經和人類非常相似。

這個大問題,已經得到一些滿重大的答案了。記得前面說過的FOXP2 基因嗎?這是與人類的說話能力和語言發展有關的基因。研究人員已經把它疊接到某些老鼠胚胎正在發育的腦中了。結果,說來奇怪:這些老鼠成長了,而且在某些條件下,有著更進步的學習能力。牠們沒有突然開始說話,但是牠們的叫聲的確和平常的老鼠有一點點不同。

這是單一人類基因在老鼠的認知能力上造成清楚、可測試的效果,而且只是冰山一角而已。聽起來可能很像是幻想,但是老鼠已經透過基因工程,得到半人類的腦子了。這麼做不是只為了好玩而已,而是為了研究人腦疾病。這些經過基因轉植的老鼠雖然有著傳統的老鼠神經元——負責真正思考的細胞——但牠們支持神經系統的膠細胞(glial cell),幾乎全部都是人類的。膠細胞本身不會傳導電脈衝,但是它們會為傳導電脈衝的神經元提供絕緣,所以這基本上是一個獲得人類細胞支援的老鼠腦。

在老鼠的測試結果中可以看到,這些人類膠細胞比老鼠膠細胞大很多,也更能協調神經訊號。研究人員史提夫·高德曼(Steve Goldman)表示,獲得這些細胞的老鼠「在統計上比對照組的老鼠聰明非常多」。

有人想喝大腦湯嗎?

神經元是大腦中功能處理的單元。神經元愈多,認知處理的能力就愈強。所以你可能會合理地假設,大腦愈大,動物就愈聰明。

廣義來說,這個假設大約正確。但是,神經元的數量也有關係。長久以來,大家都同意並且經常引用這個數據:人腦有一千億個神經元。但是當神經科學家蘇珊娜·賀古拉奴—霍札(Suzana Herculano-Houzel)查證這個資訊的源頭時,她卻一無所獲,幾乎就像這數字捏造出來的一樣。是不是因為沒有人真的想認真去算過呢?好像是。真是懶惰的科學家。

賀古拉奴—霍札不因此卻步,她想出了一個辦法:取得一個大腦灰質的樣本,用酸溶解神經元細胞膜,留下漂浮的細胞核在液體中悠游。

嗯,真是美味的大腦湯。接著,她搖晃這個樣本,讓細胞核同質分布,然後計算特定體積內的細胞核。簡單的算數讓她得出,人腦平均的神經元數量是八百六十億個。我們不如自己曾經以為的那樣聰明。

不過,就體積而言,人腦的神經元還是多得不得了。這是因為靈長類的神經元有一個特別的地方:靈長類的腦變大時,神經元的尺寸不會變,代表變大的腦的處理能力也會增加。其他生物就不是這樣了。以齧齒類動物為例,隨著牠們的腦變大,神經元也會變大。所以就算一隻老鼠的腦長得和人一樣大,大約是一·三公斤,牠還是不會和人類一樣聰明。經過計算,老鼠需要一個三十六公斤重的腦,神經元的數量才會和人類一樣。這是不可能的,因為這樣牠會先被自己的重量壓垮。另外,這樣的一個腦也必須存在於一隻大得嚇死的人老鼠身上:老鼠的體重必須達到八十九公噸,大約是一隻小藍鯨的體重。

所以,是什麼阻止了這種研究在猴子身上進行?或是在我們最親近的靈長類親戚身上進行?嗯,結果是科學家自己。他們踩了急煞車。他們怕如果把大量的人類腦細胞放到靈長類的腦中,可能會創造出一種有著人類特有能力的生物。研究人員很快就指出,不知怎麼的,獲得人類能力強化的老鼠並不是變得更像人類,而是人類細胞「改善了老鼠自身神經網絡的效率」。但是,在靈長類身上可能就是另外一回事了,而且如果你把人類的 DNA 植入靈長類的胚胎裡,那就更不一樣了。結果可能會出現一隻自我意識和人類相等的人猿,一隻會像我們一樣感到痛苦的人猿。而我們自然會對於在這麼一隻野獸身上進行實驗感到不自在。

這不只是一個抽象的顧慮而已,我們不知道是否有任何人目前在進行人猿認知功能強化的研究,但是技術能力已經不是問題。而且,將人類大腦缺陷植入猴子腦的實驗也絕對正在持續進行。

最早接受基因改造的猴子出生於 2002 年 10 月,是一隻叫做安迪*26的恆河猴。安迪當初的未受精卵中被嵌入了一個簡單的遺傳標記。這證明了,嵌入和特定醫學狀況有關的基因是可能的。結果確實如此。在 2008 年,一個研究團隊將致死的亨丁頓氏舞蹈症(Huntington's disease)的基因,疊接在彌猴的卵的 DNA 上。為了確保這次的基因嵌入成功,他們也疊接了一個標記:會製造螢光綠蛋白質的水母基因。一如預期,有五隻亮綠色的彌猴寶寶誕生,但其中只有兩隻活超過一個月。

日本——這裡對靈長類研究的反對力道最弱——已經改造出了最早有帕金森氏症的猴子。絨猿(marmoset)已經有和該疾病有關的單一基因在牠們的基因體內突變,相關的症狀也悄悄在牠們身上表現出來,其中包括最具特徵的顫抖。

科學家為自己辯護的理由顯而易見:透過將人類的基因資訊和「動物模型」做結合,有可能會找到辦法,治療危及人類存活的疾病。但是,既然我們已經把人類基因缺陷弄到猴子身上,也在其他動物身上生長人類細胞,那麼我們把人腦細胞放到血緣最近的親戚身上,恐怕也只是遲早的事。可能很快就會有某人在某處,做出真實版的凱撒(Caesar),那隻在《猩球崛起》中超級聰明的黑猩猩。

我們在此應該說一個警示故事,雖然內容牽涉到的是雞還有鵪鶉,但我們應該從中得到教訓,不該像頑皮的猴子那樣和人猿胡鬧。哈佛大學的伊凡·巴拉班(Evan Balaban)把鵪鶉胚胎的腦細胞取出,注射到在蛋裡的胚胎小雞腦中。這些小雞後來孵化了,雖然外行人看起來,這些小雞就是雞,但是巴拉班還是在牠們的喙子塗了一層螢光漆。這不是因為他是怪人,是因為這樣他才能觀察牠們的頭部運動。奇怪的地方來了:這些小雞會像鵪鶉一樣,快速來回擺動牠們的頭。而且牠們的叫聲也像鵪鶉。那些鵪鶉的腦細胞在某處、以某種方式主宰了小雞。

所以事情又更撲朔迷離了。我們能把多少的人腦細胞放到動物的腦中,才不至於使動物開始表現出人類特徵或行為?黑猩猩會不會有足夠的人類細胞,得以發展出人類的意識?我們能對那樣的情況不以為意嗎?這些問題的答案是:(一)我們不知道;(二)應該會;(三)可能不會。換句話說,我們小心點,好嗎?

瑞克:嗯,說得很清楚了。基本上,我們之所以是最高等的生物,只是因為我們剛好腦袋長得比較大,而且我們使用大腦的方式,可能會讓我們慘敗在一隻有魅力又超級聰明的黑猩猩手下。

邁可:那樣真的很可怕嗎?凱撒似乎知道自己在做什麼。我覺得牠的腦袋比我們現在很多人類領袖還清楚。

瑞克:你會開心地選一位人類和黑猩猩的嵌合體做領袖嗎?

註釋

*15 譯註:Charlton Heston,該影星支持槍枝合法化,晚年擔任美國來福槍協會主席。

*16 不要太興奮——我們的 DNA 有大約百分之五十和香蕉一樣。

*17 譯註:Sweeney Todd,原為百老匯音樂劇,2007 年提姆·波頓執導電影版,由強尼·戴普(Johnny Depp)與海倫娜·波漢卡特主演。

*18 譯註:ecological niche,一個物種所處的環境以及其本身生活習性的總稱。

*19 譯註:暗示 1998 年電影《世界末日》(Armageddon)劇情,由布魯斯·威利前往即將撞上地球的小行星進行爆破。

*20 譯註:十九世紀家具風格,此處指一般常見花園中,上了白漆的金屬桌椅。

*21 我們當然也可能和機器合而為一,那就會是很大的改變了。

*22 譯註:Galapagos,達爾文就是在這個與世隔絕的島上,看到許多世界上獨一無二的生物與植物,才得到靈感,提出適應環境、物競天擇的演化論。

*23 譯註:人猿類的英文是 ape,葡萄的英文是 grape,拼字接近。

*24 譯註:Little Shop of Horrors,故事內容是關於一位花店助理,他愛上了同事奧黛莉卻一直不敢表達心意,但某次在無意間得到一盆奇異的美麗盆栽,於是取名為「奧黛莉二世」; 然而,不久後他便發現這個盆栽是以吸血維生。

*25 譯註:Day of the Triffids,劇情為石油短缺時,科學家運用基因改造,發明一種可以榨油的肉食植物,以供應民生所需。這種植物擁有會移動的根部,觸手還可以用來獵食。某日太陽風暴來襲,在強光的一瞬間,人類變成盲人,大批榨油植物失控出走,並以人類為糧食。

*26 它不只是個可愛的名字,而是「已嵌入 DNA」的英文 Inserted-DNA 的字首縮寫 IDNA 倒過來:ANDI。