7

駭客任務

The MaTrix

我們活在虛擬世界裡嗎?

我們能體驗「子彈時間」嗎?

我們會有能即時學習的一天嗎?

瑞克:導演華卓斯基兄弟*35 真的幹得不錯,這部片都快二十年了,現在看起來視覺效果還是很驚人。

邁可:但是他們還是沒辦法讓基努·李維( Keanu Reeves )的演技好一點。

瑞克:很好,用批評掩飾你的嫉妒,我倒想看看由你演出主角尼歐( Neo )的版本。應該說,我想看你演出任何電影,然後我們就知道誰演技不好了。

邁可:你的意思是我嫉妒基努·李維?真是太可笑了。

瑞克:對啊,你當然不會嫉妒他,我一時忘了你也是坐擁數百萬財產的萬人迷,而且在好萊塢大獲成功……

當時是 1999 年(也可能是我們這麼以為),基努·李維過著雙重生活。白天他是湯瑪斯·安德森(Thomas Anderson),一個無聊的老電腦程式設計師;但是到了晚上,他就是以化名「尼歐」行事的駭客。尼歐覺得自己似乎在等待某個東西,但他不確定那是什麼,也許是來自神的啟示,或是網購送來的貨……。

真相是,他在等待他的天命,因為他是救世主(THE ONE,「那個人」) *36 。不幸的是,伴隨著他的天命而來的,卻是一個讓人眼珠都要掉出來的事實——「真實」世界裡的一切其實都是虛擬的。

真相是這樣的,在過去某個時刻,我們和機器發生了一場戰爭。機器贏了,奴役了人類(如果你覺得不可能,可以直接跳到《人造意識》那章,然後你就會直接回到這裡了)。這些機器很聰明,把人類都安裝到一個成熟的電腦程式中:母體(Matrix)。這個程式創造出一個虛擬實境,而我們在當中活得相對滿足,於是對於自己其實是泡在一堆液體中的機器能源這個悲慘的事實,也就不會提出太多問題。

當尼歐發現人類只是一個受哄騙的大型電池包,他就再也不是快樂的(金頂電池)兔子了。總有人得做點什麼……結果,他就是那個人。

這是個很棒的設定。所以我們的第一個問題很明顯:華卓斯基兄弟說的是真的嗎?我們有可能活在虛擬世界裡嗎?

似曾相識,全都重來一次

瑞克:這就是柏拉圖的洞穴吧?

邁可:什麼?

瑞克:柏拉圖說過一個故事,人們被關在一個黑暗的洞穴裡,洞穴外有咯咯笑的瘋狂操偶師,操縱手上的木偶製造出各種影子,映照在眼前的牆上,組成人們的世界。因為洞穴裡的人除了平面的影子之外,什麼都看不到,以為那就是真實。

邁可:他們不會看看旁邊的人嗎?

瑞克:什麼?不行,他們的頭被固定,只能往前看。

邁可:難道他們不記得有個立體的人,把他們的頭夾住嗎?

瑞克:那是很久以前的事了,那時候他們還小。

邁可:喔,所以這些神奇夾子這麼多年都不用調整或維修?反正他們還是可以從眼角看到別人的啦,不然他們也可以互相交談啊,應該會有人突然打噴嚏或咳嗽吧?

在電影裡,莫菲斯(Morpheus,由勞倫斯·費許朋〔Laurence Fishburn〕飾演)告訴尼歐一個真知灼見:「現實,只是你大腦所解讀的電子訊號。」但他不是第一個提出這一點的人。現實到底是不是真實的,已經是個老掉牙的問題了。

早在七世紀,勒內·笛卡兒(René Descartes)就曾深入思考過自己會不會只是一顆漂浮的大腦,受到有組織、系統性的欺騙。在《沉思錄》(Meditations on First Philosophy)一書中,笛卡兒想像有一個惡魔,不斷向他不知情的腦袋灌輸外在世界的各種謊言。用「由機器領主運作的成熟電腦程式」取代「惡魔」,基本上就可以明白尼歐的處境了。

但是,就算是笛卡兒也不是拔得頭籌的人。早在西元前四世紀,中國思想家莊周就做了個變身為蝴蝶的夢,夢境栩栩如生,讓他醒來時忍不住懷疑:他現在是不是一隻夢到自己變成人的蝴蝶呢?常識會說「不是」,但是他無法百分之百肯定。他的論述是,認為蝴蝶缺乏夢見人類世界的認知能力,其實是站不住腳的說法;因為如果你不能確定自己是不是在作夢,你就不能對「真正的」蝴蝶有多聰明這件事,做出合理的陳述。

再從比較近期來看,包括吉爾伯特·哈曼(Gilbert Harman)、希拉瑞·普特南(Hilary Putnam)等許多二十世紀的哲學家,都思考過一個難以下嚥的概念:桶中大腦(Brain In a Vat,BIV)。這是一個假想的實驗:想像你是一個和一臺電腦連在一起的大腦,這臺電腦能完美模擬這個外在世界的所有經驗(或者至少能模擬一個外在世界)。如果你不能確定你不是一個桶中大腦,那你就不能排除「你對外在世界的所有信仰都是假的」這個可能性。真讓人傷心。

這個假設最凸顯的一個問題是:那些電子訊號是哪裡來的?是邪惡的魔鬼製造的嗎?還是一臺超級電腦產生的?或者是我們平常假設的:對現實世界刺激的回應?

問題是,你的大腦是某種孤立的思考箱,(希望是)位於你一片黑暗與寂靜的頭骨裡。你的腦是透過神經束傳遞的電子訊號,才得以「知道」外界的每一件事。大腦獲得來自感官的所有資訊,拼湊在一起後,告訴自己這個世界是怎麼回事,像是你手上有一杯很燙的茶。可是在《駭客任務》裡,不論你的手或眼睛傳回什麼樣的訊息,電腦全都能加以複製,而且你還是會覺得手上有一杯熱茶——你這個傻瓜。電影中堪稱慰藉的是,至少你的大腦還留在你蒼白虛弱的身體裡,而不是漂浮在一個罐子裡。

到目前為止,已經讓人覺得惶惶不安了,接著牛津大學的哲學家尼克·博斯特倫(Nick Bostrom)登場了。在《駭客任務》上映四年後的 2003 年,他正式提出了一個更離經叛道的想法:要是所有東西都不是真的,一切都是虛擬的——包括你的腦在內呢?

好的,沒有桶子也沒有大腦,只是意識的模擬。這聽起來可能有些牽強,但是繼續看下去,因為博斯特倫這個老傢伙真的想得很透徹。

首先,他指出我們的科技能力正以驚人的速度在進步。電腦的處理能力愈來愈快,沒有停止的理由。再者,我們似乎對於進行模擬這件事很感興趣,不管是虛擬實境的電動玩具,或是遊戲「模擬市民」(The Sims),還是演化模型都是例子。第三,我們在比對人類大腦圖譜這方面有非常大的進展,而且不惜投入大量經費。

博斯特倫因此得到結論:我們很可能有一天會有能力創造出細節驚人的模擬,並且在我們擁有的大腦知識的幫助下,讓那些表現出所有意識跡象的生命居住其中。這有一點點值得爭議,畢竟沒有人能確定我們能不能真的為意識做出模型,但就假設我們真的走到那一步了。於是,舉例來說,我們可能會用這些模擬「重跑」歷史,看看事情會不會有所不同。歷史學家和演化生物學家在思想實驗中總是在做這種事。丟出問題:要是我們能「真的」這樣做會有多好啊?一次搞定生命是怎麼開始的……意識是什麼時候出現的……語言的起源……。得到答案:真的、真的很棒。

如果博斯特倫是對的,那麼這一切將導向三種可能的未來,合在一起就成了他的「模擬論」。第一種未來是,人類在達到必要的科技進步程度前就先滅亡了。在這樣的情境中,模擬永遠不會發生。第二種未來是,我們的科技能力達到了必要程度,但是決定不要進行這樣的模擬,可能是因為我們覺得無聊了,或認定它是不道德的。最後的可能性是,我們成為那些可怕的、高科技的超級阿宅,開始進行那些溯源模擬(之類的)。

讓我們一個一個來看這些選項。第一個還滿慘的。既然我們現在並不覺得進行初階模擬是遙不可及的事,這個選項似乎暗示我們就快完蛋了。第二個選項看起來沒那麼容易發生。人類很好奇,而且如果我們有能力做點什麼,我們會傾向著手去做。此外,如果那些專門重演歷史場景的社團組織的經驗值得參考,那人類真的很喜歡反覆感受悲慘的過去。

剩下第三個選項了,就是博斯特倫的模擬假設,認為人類——或者可能是後人類(post-humans)——對於溯源模擬極度感興趣(和我們現在一樣),而且有能力創造出具有意識的存在。

因為運算能力在此時已經非常強大,所以在極短的時間內運作大量的模擬也是做得到的。這代表你有基本層的真實人類或後人類——那些創造出最早的模擬的人——以及所有生活在這個模擬當中的模擬人類。基本層的現實意識在數量上會遠低於模擬意識;也就是說,考慮到我們的意識的統計結果,我們必須勉為其難地承認:我們比較可能是模擬的。該死。

那我們要怎麼證明?如果我們能找到「母體內的任何小故障」,也許會有幫助。根據推測,程式碼不是完美的,例如在電影裡,有一隻貓經過尼歐身邊兩次,這個洩漏的天機讓他知道自己身處模擬世界,而非真實世界。「似曾相識」(déjà vu)的經驗是一個線索。

圖7-1 我們活在虛擬世界裡嗎?由你決定。

不然的話,模擬環境也許有時候會變得有點粗糙,使我們看到落差和小故障。如果模擬環境的操作者擔心運算能力不夠,他們只能從我們在宇宙中的位置到我們看得到的範圍內創造模擬環境,可能就會出現一些落差。也就是說,很多非常遙遠的東西演繹(或稱算圖*37 )出來的品質可能會很低,就像早期電影裡的手繪背景一樣,誰知道呢。同樣的,可能根本不用演繹出所有小東西,除非有人在看——快,他們拿出了電子顯微鏡了!用程式設定一些粒子表現出粒子的行為!這是經典的「如果一棵樹在森林裡倒下,但沒有人聽見,那它有發出聲音嗎」之類的說法。如果我們活在一個半調子的模擬環境中,可能的答案就是「否」,它沒有發出聲音,因為負責運作我們的模擬世界的那夥人想要節約運算能力。所以也許,只是也許,我們能發現他們的狐狸尾巴。

至於我們的模擬環境運作的第三種可能方式,如果我們真的對它有所了解,結果會令人沮喪許多,或者將令人沮喪。整個環境可能會斷電,這個模擬被強制關掉,或是重新配置運算資源,打斷我們正常的功能。擔憂這種可能性很合理,畢竟操作員也許會覺得我們很無聊,決定跑另外一個更好的模擬環境,這就是開始讓人沮喪的地方了。

數位天堂

未來主義者羅賓·韓森(Robin Hanson),在2016年出版了《Em時代》( The Age of Em )一書,主張在我們完全破解人工智慧,並且有能力運作博斯特倫提出的龐大模擬之前,我們也許會先有能力複製數位版的自己,他稱之為Em。韓森想像一個人能擁有一大群Em,可以派它們去做各式各樣的事。這樣一來,一心多用可容易了。假設你的Em都在從事能賺錢的工作,那麼你就能在這樣的未來舒舒服服地放鬆享福。

如果我們事實上是住在一個套疊的模擬環境中,那麼對來生的概念也會有些影響。人類一直著迷於死後復活的概念,但如果我們就像韓森所假設的,只是模擬的意識、只是幾行程式碼,那麼「復活」就是最貼切的描述了,因為如此一來,我們就能輕易被複製到其他電腦裡。

如果你在一個模擬宇宙中死去,維護程式運作的人可以選擇是否在更高層的宇宙中,重新創造你成為Em,就像從錦標賽被提拔到超級聯賽一樣。只不過超級聯賽可能還不是最高等級的比賽,你可能會一再地被重新創造出來,並在模擬宇宙中不斷往上爬。不過,在我們之上的模擬裝置,不太可能一視同仁地重新創造和提拔,也許只有好人能獲選吧……

假設有一大疊模擬中的模擬,最下面是單一基本層的「現實」,那麼愈接近上面,模擬的密度就會愈高。你可以想像一個倒過來的金字塔,每一個模擬都支撐著更多的模擬,上面又有更多的模擬,層層疊疊到最頂端。每一層都有自己的多個模擬,因此上面一定有熙熙攘攘的假現實在運作。同樣地,在統計上而言,我們比較可能接近頂端。也因為一切都處於危險平衡,更象徵著一個清楚而迫切的危機——我們的模擬不只可能會被關掉,如果在這個模擬家族中,任何一個在我們下面的模擬環境被刪除,我們也會一併被丟進虛無當中。

唯一的救贖是這個。如同剛剛提過的,創造模擬意識也許根本不可能。克里斯多夫·柯霍(Christof Koch)是一位備受敬重的神經科學家,研究意識已經有數十年。他目前擔任艾倫腦科學研究所的所長,該研究所的目標是建立腦中每個神經元(大腦細胞)與突觸(連接兩個神經元的東西)的完整圖解。他相信,像這樣模擬大腦構造的實體機器可能有意識——用他的話來說:「它會感覺到身為這臺電腦的感覺。」然而,他並不相信數位模擬,也就是大腦的某種軟體模型會有意識。柯霍主張,模擬的意識什麼都感覺不到,就像是一個實體的人不能住在模擬的房子裡一樣; 就像英國氣象局的電腦能進行包括雨雲的模擬,但從來不會真的把電腦迴路給弄濕。

事實上,柯霍推想,我們感覺得到萬物的這個事實,就證明了我們不會是虛擬環境的一部分,但是包括博斯特倫在內的許多人就是不同意。所以我們其實沒有答案。不過說到底,就算我們和我們的現實是模擬的,那真的很重要嗎?難道這樣世界就會比較不真實了嗎?很多對模擬論述沒興趣的物理學家相信,反正物理宇宙中所有的表徵和過程,最終都能精簡成資訊的處理,所以是不是模擬有差嗎?一棵樹就算是數位編碼,而不是純粹的生物學所組成的,它還是一棵樹。一切都還是一樣。

不過,我們對時間的感知可能就是個例外。這就是《駭客任務》又得分的地方。我們物理宇宙中的謎團之一,就是時間是憑空出現的,它在我們的頭腦裡,但不一定是宇宙裡的固定元素(回想一下《回到未來》那章)。在這裡,華卓斯基兄弟又讓我們更摸不著頭腦了。我們可以說,他們最讓人腦袋爆炸的不是模擬世界的說法,而是後來被稱為「子彈時間」的東西。

尼歐在《駭客任務》裡的絕招令人大感驚奇,因為他不受虛擬環境中運行的時鐘限制,所以他能抽離,讓周圍慢下來,藉此躲開探員發射的子彈。所以如果你想躲子彈(誰不想?),你只需要讓外部世界的時間流逝速度,比在你身上流逝的速度更慢就行了。這讓我們不得不問第二個問題:我們能獲得子彈時間嗎?拜託?

寧死也要獲得的時間

瑞克:你有看過麥爾坎·葛拉威爾( Malcolm Gladwell )那本書嗎?書裡說他花了一萬個小時精通一項技能。真的很久吧?我不確定我是否那麼想要某個技能。你覺得你會為了任何東西投入一萬個小時嗎?

邁可:有,想辦法讓書賣得和葛拉威爾一樣好。

瑞克:進行得不是很順利吧?

邁可:說句公道話,我大約已經投入了七千小時了。

瑞克:是喔,但我不確定你的工作時數是不是還有三千個小時。

真相來了——電影都是騙人的。你在看《駭客任務》時,看到的是連續的靜止影像,只是你的大腦解釋為它們在運動。當然囉,你早就知道了。不過,你是否想過這代表什麼?電影的連續動作能成功,暗示了我們的腦在欺騙我們;而大腦欺騙我們最嚴重的,莫過於我們對時間的感知。

時間是我們大腦粗製濫造的一棟東搖西晃的大樓。你頭骨裡的那個果凍,收集了各種可取得的感官資訊,例如視覺與聽覺線索,創造出一種印象,說明事件的時間長度與順序。所以,生命雖然彷彿在連續的線軸上開展,但你的腦其實只是把外在世界的許多片段集合在一起,就和你在看《駭客任務》或其他電影時它做的事一樣。因此,時間在每個人身上流逝的速度其實不同,會根據訊號要花多久時間通過身體而決定。

要為人腦從環境中取樣的速率定下一個特定的值並不容易,不過如果我們想要體驗「子彈時間」,我們應該只要大幅提高大腦的取樣率,並重新校準我們的「主觀時間」(我們感知到的事物持續時間長度)與「客觀時間」(我們的手錶告訴我們時間過了多久)的比較結果。如果我們的腦知道——或是以為它知道——每秒將會得到 x 個影格的視覺資訊,但若突然把取樣率加倍,成為每秒2x 個影格,大腦就會把這段時間解釋為原本的兩倍。換句話說,時間感覺就像是慢下來了。主觀時間會被改變,但客觀時間還是一樣。賓果!子彈時間到手。*38

有可能嗎?嗯,說不定。蒼蠅對世界取樣比我們快得多,這代表相對於我們,牠們活在一個時間慢很多的世界裡,因為牠們是用一個更精細的刻度在觀察動作。這就是為什麼我們相信蒼蠅很容易就能躲過報紙的攻擊,對牠們來說,報紙根本是在散步。蒼蠅隨時都在過牠們自己的「子彈時間」,或者你可以說是「報紙卷時間」。

過時的大師

「活在當下真的很重要」,這是教人自立的大師會講的話。令人開心的是,這不可能做到,因為我們都活在過去。

全都要怪我們大腦處理感官資訊的方式。資料以不同的速度從不同的地方進來,並由大腦的不同區塊加以處理。接著,大腦必須漂亮地進行「時間整合」,將所有東西編輯、縫合在一起,創造出清楚的事件輪廓。

這導致一個意料之外的結果,就是大腦必須等到動作最慢的那個資訊抵達,才能進行最後的組合。耽擱的時間大約是十分之一秒,但確切的時間會根據你的體型而定。邁可沒有瑞克那麼病態的高,所以如果有人同時碰他們的腳趾,這個感官資訊需要比較長的時間才能傳到瑞克的腦。邁可短短的四肢總算讓他有個優勢了——他很接近活在當下。

此外,等待所有資訊抵達只是比賽的一半而已。你的腦假設你在與世界互動時,所有相對應的視覺影像、觸摸、聲音都是同時發生的。當你彈手指,做這件事的感覺、這件事發生的畫面、彈手指的聲音,似乎理所當然都是同時發生。但其實大腦必須額外做點努力,預期到即將傳來的訊號,才能達到這種同步感,讓你對情況有合理的感受。

而且你不是沒有經歷過類似「子彈時間」的東西。很多人都有經驗,覺得在某些時刻——通常是危險或是高壓時——時間彷彿走得比較慢。為什麼?有沒有可能是我們的大腦提高了取樣率呢?

神經科學家大衛·伊葛門(David Eagleman)試圖用一個超乎尋常的實驗回答這個問題。他說服一群自願者乘坐遊樂園裡的「懸空掉接裝置」,其實就是從五十層樓高的平臺往下掉。這東西非常可怕——正是伊葛門想要的。

他要求自願者在事後回報他們掉落的時間長度,還要他們看著其他自願者往下掉,估計那些人經歷的時間長度。自願者估計的自己掉落時間,大約都比實際多了三分之一。這就是時間膨脹(time-dilation)效果,顯示對於嚇壞的自由落體乘坐者來說,主觀時間變慢了。目前為止,沒什麼問題。

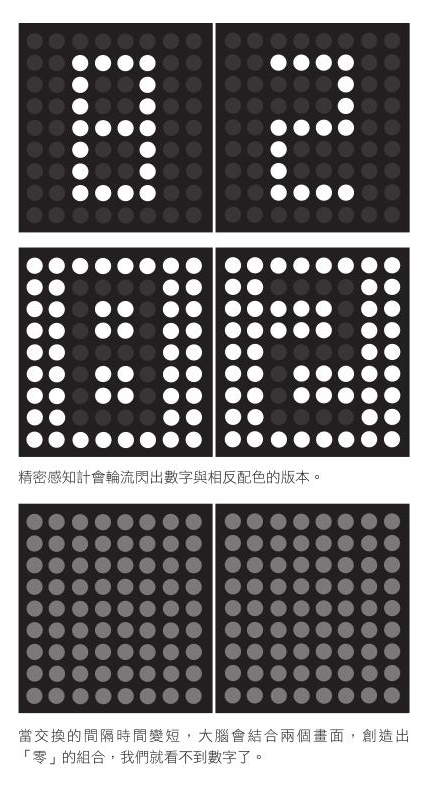

除此之外,每個乘坐者身上都穿戴了伊葛門和學生切斯·史戴特森(Chess Stetson)*39 一起發明的「精密感知計」。其實就是一支會閃出隨機數字的手錶,數字出現的速率可調整。精密感知計可能會在黑色的背景上閃出紅色的數字 83,接著在紅色的背景上閃出黑色的 83——和前一次畫面完全相反的色彩配置。

當兩個影像在不到一百毫秒之類的極短時間內前後出現,大腦的校正程式就會整合兩個影像。所以如果第二個影像(也就是第一個影像的負片)很快就出現,大腦會看到一片空白。

自願者將精密感知計戴在手腕,伊葛門事先調整了數字閃出的速率,建立每個自願者的感知門檻——上限是自願者勉強看到數字的速率,接著他再調快一點點。如果自由落體時的時間真的過得比較慢,那麼受試者的時間解析度就會比較高,也就是「每秒影格數」較多,因此他們應該能看到以更高速率閃過的數字。

實驗結果打破了我們原本的看法——沒有任何自願者在墜落時能看到那些數字,暗示掉落者根本沒有經歷較高的時間解析度。那為什麼大家回報的掉落時間,都比實際時間長呢?

這可能是因為危險會讓我們有一種特殊的假記憶。在壓力之下,腦中的杏仁核會接管大腦,以「高畫質」記錄記憶,而事後大腦回想這段記憶時,會看到高密度的資料,於是錯以為當時一定是花了一段時間才能記下這麼多東西。用伊葛門的話來說,你會覺得:「媽啊,那真是超久的。」

如果伊葛門是對的,那麼你在危險時刻也不太可能像蒼蠅那樣。你無法躲開危險,因為時間沒有變慢,你只是對威脅的回憶更詳細。就像是尼歐記得子彈以慢動作朝他飛來,但是他無法移動:「那顆子彈要打中我了,那顆子彈要打中我了,糟糕!那顆子彈打中我了!」

想到這裡,這真是最糟的可能性了:對於無法迴避的災難擁有強大、詳細的記憶。但是等一下,這些都無法解釋關於短暫、危險情況的常見回憶。我們通常會對於在客觀的「轉瞬間」,腦海中冒出的想法與表現出的行動數量之多感到不可思議。如果以伊葛門的自由落體實驗來解釋,時間解析度並沒有加強、時間變慢也只是記憶玩的把戲,那麼為什麼我們的反應像是時間為我們變慢了呢?

芬蘭圖爾庫大學的維塔利·亞斯提拉(Valtteri Arstila)的論點也許是我們的救星。他主張,和「戰鬥或逃跑」反應有關的壓力荷爾蒙,會迅速啟動可大幅加速大腦處理能力與速度的機制,使得大腦覺得外在的世界彷彿變慢了。以從事高風險極限運動者為對象的研究顯示,有些人能「打開」這種時間變慢的感知,換句話說,他們能以此控制他們自己的子彈時間。

圖7-2 精密感知計的原理

就算這是真的,這個機制也尚未獲得了解,所以我們不清楚你要怎麼做才能得到這種好處——除了不斷在懸崖邊進行特技跳傘,或是從事其他不怕死的愚蠢消遣之外的方法。不過,我們這些凡人/有腦袋的人還是有希望的。在基爾大學的實驗裡,受試者會先聽一段長度十秒鐘的快速滴答聲(大約每秒五聲),接著進行一些基本心智任務,例如算術、回憶單字,以及辨識目標。聽過滴答聲後,受試者會處理任務的速度,會比還沒聽的時候快了百分之十到二十,顯示他們腦中的時間速率以某種方式加速了。

這個我們覺得可以。這些變化也許不能幫我們躲子彈,但是偶爾能幫腦袋換檔也不錯。於是我們要提出第三個問題。在《駭客任務》裡,尼歐透過一個插入式的介面,將多種技巧模型上傳到他的大腦,因而學會武術(還有很多其他事)。我們有一天能做到一樣的事嗎?我們會有能即時學習的一天嗎?

我會功夫

邁可:開拍之前,《駭客任務》的所有主要演員都要先讀尚·布希亞( Jean Baudrillard )的《擬像與模擬》(Simulacra and Simulation)這本書。你看過嗎?

瑞克:我當然看過,這是 1981 年的經典,針對我們的數位生活提出了最了不起的先見之明,預測在富裕、成功社會中的人類會愈來愈關心如何規劃自身的公開形象,勝過關心自己真實人生的苦樂。

邁可:你是不是覺得很有共鳴?

瑞克:確實曾經是這樣,但我現在已經戒掉所有形式的社交媒體了。

邁可:戒了多久?

瑞克:差不多五個小時。但我覺得好像過了一輩子。

《駭客任務》中最有名的片段,是基努·李維與電腦連接,把武術能力下載到他的大腦;沒多久,他張開眼睛,以毫無說服力的單調語氣宣稱:「我會功夫。」你也許不想成為尼歐,承擔「救世主」那些重責大任,但是你一定會希望自己能不費吹灰之力就學會很多事。

如果我們想在大腦學習事物的傳統方法中抄捷徑,最好先了解大腦到底是怎麼吸收知識的;不幸的是,這還挺困難的。當我們學習時,大腦的生理構造會改變,而腦部細胞的連接強度,將決定記憶的品質以及回想的輕鬆度。所以學習需要神經元放電產生訊號,藉以創造或是強化特定神經元間的突觸連結。葛拉威爾的一萬小時練習,正是透過形成神經元間的連結,一點一滴滲透到心智與肌肉的記憶中。當我在學習新東西時,回想和記憶都會因為頻率(也就是做很多次)以及時近程度(持續做這件事)而加強。

這不令人意外,神經科學家已經在老鼠身上看到這些。當老鼠的小腦袋裡的兩個神經元有規律互動時,就會形成連結,達到更準確的傳輸。反過來也一樣,當神經元彼此不太溝通時,它們的傳輸通常是不完整的,記憶會變得坑坑疤疤,或是根本沒有記憶。

於是,真正的挑戰在於要辨識出會導致學習發生當下的那一種放電模式,然後持續刺激大腦,使其一再進行那個特定的放電模式,直到突觸以你需要的方式相連接為止。

打領帶的方式有多少種?

能宣稱自己催生數千種打領帶新方法的電影不多,但《駭客任務》三部曲可以。

1999年,正好是第一集上映的那年,湯馬斯·芬克(Thomas Fink)和永茅(Yong Mao)兩名數學家發展出一套領帶結的標記法,顯示領帶結只有八十五種打法。然而,瑞典數學家麥克·維德摩—約翰森(Mikael Vejdemo-Johansson)無意間看到一段You-Tube影片,教大家如何打出和《駭客任務》裡後來出現的角色 —法國佬梅若賓基恩一樣的領帶結。這下子,維德摩—約翰森便解開了這個八十五種打法的結,他也立刻注意到,芬克與茅的研究中漏了法國佬這個花俏的領帶結。兩個傻瓜!

所以維德摩—約翰森做了所有人此時會做的事——他重寫了領帶標記法,好把梅若賓基恩的那個領帶結納入其中。他也改寫了一條規則:芬克與茅原本斷定可行的「捲繞動作」的最大數量是八,因為大於這個數字會使得領帶短得可笑。但是維德摩—約翰森發現,你永遠都能讓領帶變長,所以最多可以有十一個捲繞動作。

所以領帶結的最大數量從八十五躍升到十七萬七千種以上。這麼龐大的數字令芬克與茅相當難堪,再也沒有臉出現在領帶圈了。

我們要怎麼做到這一點?嗯,目前最大的希望是一種稱為「解碼神經反饋」(decoded neurofeedback,DNF)的技術。基本理論是這樣的:假設瑞克可以輕鬆完成魔術方塊,但是邁可不能,瑞克可以教邁可怎麼做,但是這樣要花一點時間,邁可也不喜歡瑞克居然會比他厲害。所以,我們就利用功能性磁振造影(fMRI)掃描機,測量瑞克玩魔術方塊時的神經元活動,並且記錄下來。現在瑞克可以離開了,去主持日間冷門猜謎節目什麼的,隨便。

而不必去主持節目的邁可就黏上了這臺掃瞄機。電腦演算法會分析他的神經元活動,與瑞克的神經元活動紀錄比對。現在,讓邁可在螢幕上看一個影像,例如一個圓圈,演算法就能教他的神經元與瑞克的活動愈來愈相似。邁可的神經元模式與瑞克的模式愈像,這個圓就會變得愈大;若兩者差距愈大,圓就會變小。透過這種正面與負面反饋,邁可的大腦會愈來愈習慣這些放電模式,最後就能針對這項任務,誘發這種完美的神經元活動模式。這裡要特別強調,邁可必須完全不知道自己在學什麼。他唯一要做的,就是讓他的大腦對螢幕上的圓做出反應,最後他就會是個完全成熟的魔術方塊專家了。

必須澄清的是,DNF 技術還不夠成熟,所以其實不能教人學會解魔術方塊這種複雜的過程。但是這種技術已經在視覺皮質成功示範,據信這裡是最容易測試的區域。渡邊武郎(Takeo Watanabe)教授與他在布朗大學的團隊,使用解碼 fMRI 誘發符合目標狀態,也就是和簡單的條紋模式一致的大腦活動模式。好,這不如立刻學會解魔術方塊那樣令人興奮,更比不上學會功夫了,但至少是個開始。渡邊教授的團隊可以改善受試者的視覺表現,更厲害的是,這種改善是長期的。所以這種初級的「內隱學習」(implicit learning)

是有用的,而且根據渡邊教授研究,理論上這種學習方式還能延伸到複雜的運動技巧,例如學會功夫。

很厲害吧?當然。但是有一個陷阱(當然有了)。大腦活動模式和肌肉運動間的關係複雜得不得了,導致極大的個體差異。瑞克解魔術方塊的神經元編碼,不太可能和其他人的一模一樣;換句話說,我們的腦不像電腦那樣人人相同,因此不管是任何任務,要形成一個概括性的、標準化的「程式」,都可能是難以達成的。

但也不是完全沒有希望。另一種涉及用溫和電流刺激大腦的技術,似乎就能加速與改善學習。方法有二,一是使用穿透頭骨的跨顱直流電刺激(transcranial direct current stimulation,tDCS),二是使 用 經 顱 隨 機 噪 聲 刺 激(transcranial random noise stimulation,tRNS)。前者透過某種裝在頭骨的電極,傳送微弱但持續的電流;後者則是使用隨機變動的電流。如果你對於把電傳到你的大腦裡感到不適,你應該要知道 tRNS 顯然比較舒服一點。

tDCS 已經顯示能夠改善人類學習一串數字的能力,而 tRNS比較新一點,已經協助改善不少數字技巧。相較於電極沒有接上任何有用東西的對照組,使用 tRNS 的受試者可以記住新的等式進行新的計算,因為 tRNS 似乎能刺激我們認為在數學認知方面扮演要角的那部分大腦。奇怪的是,tRNS 似乎也能讓大腦更有效率,這組的新陳代謝程度會比對照組明顯低很多。

這些初步的成功,代表在不久後的未來就能發展出更成熟的認知訓練程式。那我們要如何取得這些程式?在《駭客任務》裡,尼歐頭上插了一個接頭,這似乎是可接受的,因為我們已經有運作得滿順利的人機介面了。雖然聽起來像是未來的想像,不過我們確實可以創造輸入大腦的電子訊號,或是直接在大腦間轉移思想。

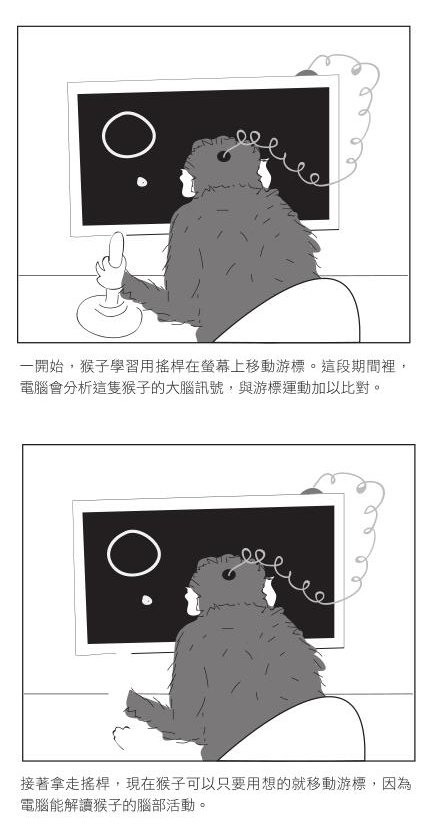

1990 年代末,巴西研究人員米蓋爾·尼可拉利斯(Miguel Nicolelis)教會一隻猴子控制電腦螢幕上一個點的位置,先是操作搖桿,然後以意識控制。先沉澱一下,好好理解這句話。一隻猴子……以意志力……控制游標。在這之後,尼可拉利斯使用了類似的介面,使癱瘓的人類患者得以控制義肢。其中一名患者成功使用機械外骨骼,於2014年在巴西聖保羅的歌林多球場為世界盃開球。

下一步實驗則涉及腦對腦介面:將來自一個頭骨內一組放電神經元的訊號,匯入另一個頭骨內的另一組神經元,然後觀察結果。兩名大膽的研究者坐在不同的房間裡,戴著能捕捉他們腦波的腦電圖(electroencephalography,EEG)頭盔。來自一個 EEG 頭盔的訊號會匯入另一個頭盔,所以當一號研究員想像自己在玩電動,並用想像力按下射擊按鍵時,他的腦波會傳送到隔壁房間。二號研究者除了頭盔之外,在控制手指運動的大腦區域上方還戴著一個經顱磁刺激(transcranial magnetic stimulation,TMS)線圈,可散發集中的電子訊號。當一號研究員想像按下射擊鍵時,他的 EEG 頭盔會「看到」這件事,並傳送給二號研究員的 TMS 線圈。接著,線圈會以 EEG 訊號為基礎發射出訊號,二號研究員的手指真的也按下了按鍵。這顯然令人感到非常不安,一個人的手指受到控制時,居然無法分辨下指令的到底是自己的大腦,還是來自一個外在的源頭。

這和你腦袋裡有個聲音不一樣,就像二號研究員所說:「第一次發生時,我甚至沒有發現我的手動了。我只是在等待某事發生……」

圖7-3 猴子如何用心智能力控制游標

超奇怪的。但顯然身體運動是可能透過大腦介面而輸入人腦,學習是能被刺激的,運動也是能被刺激的。也許有一天,有人會幫自己插上接頭,沒多久就宣稱他們學會了功夫。

瑞克:這一切都讓我的頭好痛,我應該卸載掉才對。

邁可:有一天你會的。

瑞克:我等不及了。所以子彈時間很難達到,但如果你是一隻蒼蠅,或是腎上腺素毒蟲,或是腎上腺素毒蟲蒼蠅,那子彈時間可能算已經存在了,即時學習即將出現在你家附近的私立學校。我們可能是活在虛擬世界裡——但想證明這一點,就祝你好運了。

邁可:但還是值得一試啊。會不會有某種公民不服從,使後人類過載突然間現形?如果我們開始嘗試破壞他們的電腦系統,你覺得他們會怎麼反應?

瑞克:不要……我們可以停止討論這件事了嗎?拜託。都是他,是他說的。我活得很快樂,謝謝。刪除他吧。

邁可:你完全不是當尼歐的料,對吧?

註釋

*35 譯註:Wachowskis,兩人現已公開表明跨性別身份,應為華卓斯基姊妹。

*36 如果尼歐對回文的知識如同他的駭客技巧一樣厲害,那他早應該知道自己的名字 Neo 改變字母順序就是 ONE,也就救世主的意思。

*37 譯註:指透過電腦程式製作出模型影像的程序。先演算物體的材質、紋理、光影後再繪製成影像,讓使用者看見。

*38 老實說,使用子彈時間改善你玩賓果的表現是有點浪費啦。

*39 這是科學證明最美國人的名字了。(譯註:Chess Stetson 兩個字都是物品,chess 是西洋棋,stetson 是寬邊帽。此處作者暗諷美國人取名字沒有文化。)