8

千鈞一髮

Gattaca

基因是否決定我們的一切?

以基因為基礎的預測有多準確?

我們是否應該利用基因學創造出完美人類?

瑞克:我記得自己去看這部電影時,我在電影院裡一直暗中沾沾自喜,因為我知道為什麼片頭要特別強調英文字母 A 、C 、G 、T 。

邁可:好像我很難想像你沾沾自喜的樣子似的,瑞克。

瑞克:當我發現這部片名本身就是一個 DNA 序列時,我更得意了。這個片名是由代表 DNA 的四個元素的四個字母所組成,分別是腺嘌呤( adenine ,A )、胞嘧啶( cytosine ,C )、鳥嘌呤( guanine ,G )、胸腺嘧啶( thymine ,T )。

邁可:我想你應該是那少數發現這件事的人之一。

瑞克:你說真的?

邁可:假的。

在《千鈞一髮》裡,伊森·霍克飾演的文森有一個嚴重的問題:他是爸媽以老派方式懷上的孩子——兩人做愛,然後懷孕……你懂的。在《千鈞一髮》的世界裡,這樣不行,你應該要使用基因篩檢和試管受精,確保寶寶盡可能完美無瑕。

文森蹦出媽媽的肚子後,對此不贊成的醫生從他的腳踝抽了血,差不多一轉眼就做完了 DNA 分析,得到一長串這個新生兒未來可能會有的問題與基因狀況。心臟問題是其中之一,因此他的預期壽命是三十·二年。這很嚴重,對他父母安排的新生兒派對來說,想必是個掃興的壞消息。

與文森形成鮮明對比的,是他父母不再冒險而生下的弟弟——完美的安東。在諮詢友善的當地遺傳學家後,他們選了一個最佳的胚胎進行試管,象徵兩人基因的終極結合。就如那名遺傳學家所說:「這個孩子依舊是你,只不過是你的最好版本。」

《千鈞一髮》的世界裡有兩個階級:基因強化後的「有價人」,以及基因上應該較劣等的「無價人」。此外還有很嚴重的「基因主義」,會基於某人的基因而歧視對方。因此,我們的第一個問題必然是這部電影的前提所引發:基因是否決定我們的一切?

恭喜,是個男孩

瑞克:想聽個《千鈞一髮》小花絮嗎?

邁可:我有選擇嗎?

瑞克:當然沒有。電影上映前的宣傳活動之一是全版的報紙廣告,標題是「訂製孩子」。上面有一連串你,也就是勤奮的父母可以選擇的表徵,像是性別、身材、膚色、運動能力、智商……。然後,一如你預期,有超多笨蛋真的打電話下訂單。

邁可:這完全可以理解。你看過我的孩子嗎?我下次絕對想要更好的成果。

瑞克:合理。但是你必須記住,科學家還是只有你的基因可以用。他們無法創造奇蹟。這讓我想到,你想不想知道我最喜歡這部片的哪個部分?

邁可:是醫生說他希望他的父母,也訂了像文森那樣的小雞雞嗎?

瑞克:不對……嗯,是的。

《千鈞一髮》的世界觀,是基因成就人的價值。這就是為什麼文森基因優良的弟弟安東,會因為在一場游泳比賽中輸給哥哥而震驚。「你怎麼做到的,文森?」精疲力盡、差點溺水的他這麼問:「你怎麼做到這些事的?」

《千鈞一髮》是 1997 年的電影,堪稱是「我們的基因會解開人類之謎,疾病將成為歷史記載中的胡言亂語」這種想法的最高峰。因發現 DNA 而享譽盛名的詹姆斯·華生(James Watson)說過一些荒唐的話,如:「我們曾經以為可以從我們的星座看到自己的命運,現在我們知道,很大程度上,我們命運就在自己的基因裡。」

當時是人類基因體計畫(又稱人類基因組計畫)最活躍、最昂貴,並提出種種承諾的時候。計畫主持人法蘭西斯·柯林斯(Francis Collins)喋喋不休地說著「人類生命之書的最初草稿」之類的話,總之是很強大的東西。結果就是,太強大了。人類基因體計畫的成果是一本書,但是冗長複雜到無法閱讀,書寫的語言更是我們無法完全理解的。

就化學層面而言,一個基因是一串的分子。人類的基因組合(人類基因體)是一條長鍊,由四種基本的化學積木所構成:腺嘌呤、胞嘧啶、鳥嘌呤、胸腺嘧啶,分別簡稱為 A、C、G、T。它們在基因體內的意義,不只是電影名稱裡的字母而已,你可以把它們想成能夠形成非常長的一組文字的字母,組合成建造人類的指令。

我們的基因體基本上就是一組指令。雖然只有四個字母,但是基因體全長約有三十億個字母。*39 這些字母被分成大約兩萬個單位,也就是所謂的「基因」,各自編碼製造一種或一組蛋白質的指令。

基因字母以一種特殊的方式互相連結,在一股上的 A,會和另一股上的 T 成對,C 則和 G 成對,就像梯子橫階的兩端那樣,成對固定在基本上只由糖和磷酸鹽分子組成的兩條長鍊上,形成長長的雙股螺旋體,也就是我們所知的 DNA。

身體內幾乎所有細胞的細胞核裡都有這個基因體的複本。如果需要製造新的生物組織,就會有大批的分子機器利用這些指令為基礎,進行它們的工作。

只要這樣就能做出你的生理複製品嗎?不,差得遠了。基因雖然很重要,但並不是一切,原因有幾個,其中之一是我們在《決戰猩球》裡講到的,你和黑猩猩的基因有百分之九十八·五相同,但牠們是生物學上一個不同的物種。這代表,建造出你,以及建造出另外一個靈長類野獸,兩者間巨大的差異僅存在你百分之一·二的基因體內。

至於人類之間的差異,只編碼在我們約百分之○·○七的基因體內而已。在瑞克的三十億個字母中,有二十九億九千八百萬個字母和邁可是一模一樣的。如果你沒有對數學在行的基因(而且根本沒有這東西,但等等才會講到這個誤解),我們再解釋一下:你和坐在你旁邊的那個人,只有一千兩百萬個鹼基對不一樣。

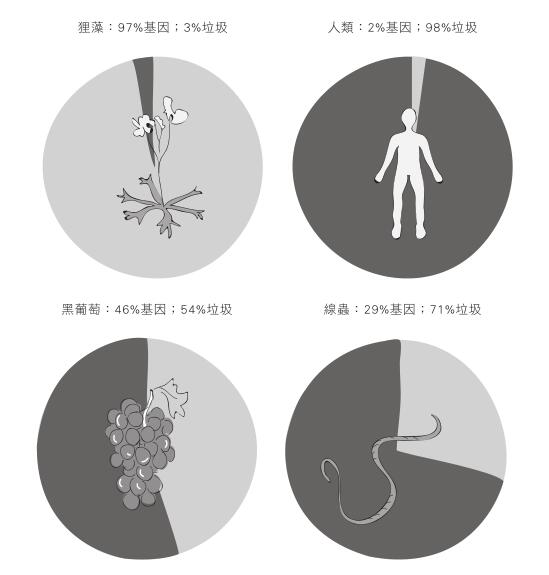

此外還要考慮「垃圾」DNA。人類的長雙股螺旋體,大部分——極大的百分之九十八——都沒有編碼任何蛋白質的建構資訊,而是看起來隨機的 A、C、G、T 排列。不同物種的垃圾 DNA數量也不同,雖然有愈來愈多人猜測,這些「沒用」的序列有某些作用,但沒人知道那個某些作用是什麼。

而且,你的基因體的用途不只和基因有關,還與酵素、蛋白質等等這類建造細胞的分子機制有關。

我們不會深入討論分子生物學的細節,但是想想看,我們的基因體控制十萬種蛋白質的製造。在不同種類的細胞內,這些蛋白質的製造也有所不同,它們是差異化的幕後功臣,使皮膚細胞與神經細胞不同,和血液細胞或其他細胞也都不一樣。但是儘管我們的基因控制了蛋白質製造,細胞卻也會控制我們的基因活動,改變製造蛋白質的方式——又是一個經典的雞生蛋、蛋生雞的問題。另外一項重要的因素是,我們的基因如何在發育期間彼此互動——一種基因的活動可能會影響到另一種基因的活動。還有,同樣的基因,在不同的基因體內,可能會做完全不一樣的事。此外還有「表觀」 —環境對我們的基因活動造成影響,而且這種影響是可以遺傳的。

圖8-1 不同物種的「垃圾」DNA數量也不同

一言以蔽之,這真的很複雜。決定有機體特徵的因素非常多,包含它的基因、它的 DNA 股如何剛好盤繞在細胞核裡、細胞活動、細胞內的化學物質、細胞間的互動,還有食物、壓力或汙染等等外在條件。這些東西加在一起的情況,遠比只是「這就是我的基因」還要更精巧微妙。

讓我們以智力為例。針對雙胞胎以及領養孩子與家庭的研究都顯示,智力有很大一部分是遺傳的,大多焦點都放在 FNBP1L 這個基因以及一大群複雜的其他基因上。然而,要預測智力真的不是一門斬釘截鐵的科學。

首先,環境在這方面的影響力非常大。小孩的家庭環境、父母的教養態度、教育與學習資源的取得性、營養等種種相關因素,都會對智力造成影響。一個人的環境與基因會彼此影響,光是要區別環境和基因造成的效果就成了一大挑戰。舉例來說,如果一個孩子的智商(IQ)和父母類似,那這樣的相似性是因為父母的基因遺傳到孩子身上,還是因為他們擁有相同的環境因素?很可能是兩者結合所造成的。此外,智力這類的表徵基因也可能會因為環境而出現或消失。外在壓力可能會讓某些基因優勢跳出來,或是使其變得不適宜。

最後,你到底要怎麼定義智力呢? IQ 測試向來是最受歡迎的方法,內容不外乎解決抽象問題以及其他心智挑戰。但是人類的平均 IQ 在二十世紀裡已經提高了三十分,而我們的基因幾乎沒有什麼改變。這要不就是我們在基因沒有改變的情況下變得更聰明了,不然就是 IQ 比較像在測量我們的文化對大腦的要求而已,很有可能人類只是對 IQ 測試能做出比過去更周全的準備。

說到做好周全的準備,該是時候提出我們的第二個問題了。《千鈞一髮》的世界裡,科學家認為自己能靠著調整基因體決定人類的健康、壽命與個性。我們真的能用基因學來預測我們的命運嗎?

表觀(外成)

環境因素對基因功能造成的結果,通常稱為「表觀」或「外成」。所謂的「環境」指的是各種來源。在身體內,某些化學物質會自行附著在基因上,抑制或啟動基因的正常功能,而壓力等心理因素也可能產生這類「表觀標記」化學物質;接著是外在環境,例如目前已經顯示煙霧粒子這類汙染物,會產生與氣喘等過敏有關的表觀效應。食物也有影響,像是甲基類的碳氫原子會從我們的飲食中進入基因體,附著在可開關基因的位置,改變身體製造蛋白質的過程。

表觀標記對我們健康有好有壞,對我們的後代健康可能也有影響。這是一個相對新的生物學領域,還有很多未知,但是目前浮現的證據顯示,父母與(外)祖父母的生活方式與環境條件,似乎會造成可延續數個世代的表觀後果。舉例來說,過重與精神分裂症這類問題,可能根源於因飲食、創傷、汙染所導致的表觀效應。研究這個主題的科學家,他們的終極目標是觀察並分類表觀基因體(epigenome) —數百萬個控制我們基因行動的表觀開關。科學家希望這樣的「表觀地圖」,能成為了解疾病、表徵與我們的表觀標記間關聯性的關鍵。

天生王者

瑞克:你覺得基因工程可以讓你變得更好嗎,邁可?

邁可:其實,是的。我的基因體不會製造從血液裡移除膽固醇的蛋白質,所以我的高膽固醇可以透過基因工程修正。

瑞克:如果你少吃一點肉派,應該就能夠便宜地修正這個問題了。

邁可:什麼?放棄我的快樂源頭?絕對不可能……算了,那你呢?

瑞克:嗯,科學還沒找到瑞克·艾德華斯基因體內的缺陷。但也沒什麼好驚訝的啊,你看我本人就知道了。

邁可:你剛剛給了我一個新的人生目標:我一定要確保我能活到參加你的葬禮。

瑞克:我同意。我會確保守靈的時候有肉派可吃。

在《千鈞一髮》裡,社會由基因決定論所主宰。基本概念是:

取得某人的 DNA,你就能預測他人生的結果; 不管個體做什麼,永遠都被自己的基因所主宰。數學不好?那是你的基因。腳上很多像鱗片一樣的皮屑?也是你的基因害的。憂鬱?基因。

根據這種思維,人生沒有第二條路。你的基因編碼勝過所有一切。如同文森指出的,不管他在任何測試中表現得多好都沒有用。「我的履歷就是我的細胞。」如果他的基因不對,他就進不了與片名相同的航太公司蓋特卡(Gattaca)的太空計畫。我們也會變成這樣嗎?

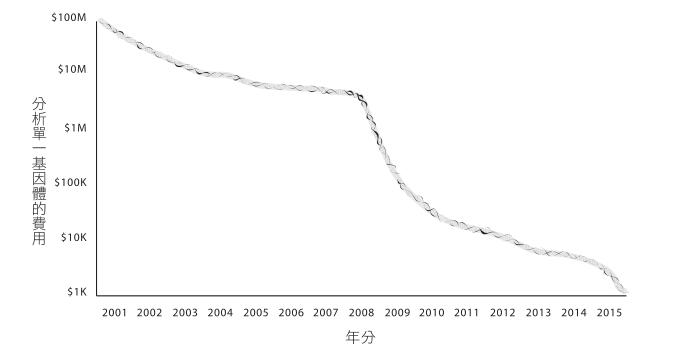

圖8-2 基因體分析的費用正快速下滑

嗯,基因篩檢當然愈來愈便宜,而且可進行篩檢的孩童年齡也愈來愈小。現在只要不到一千英鎊的價格,就得能獲得完整的胚胎基因體定序結果。但你不需要擔心被排除在外,成人也可以獲得自己的基因定序。

這種篩檢的優點還滿明顯的,隨著時間過去,我們對基因體功能的知識會增加,我們將能夠更了解身體狀況與其他表徵,藉此減緩某些疾病發生的傾向,並且選擇沒有嚴重狀況標記的胚胎。但是這些遺傳標誌也有黑暗面,如果落入錯誤的人,或者不是很清楚這些資訊意義的人手中,它們很有可能遭到濫用,造成嚴重的後果。

舉例來說,不難想像基因測試變成保險公司強制要求的項目之一。當他們規劃你的壽險組合時,肯定會對你的基因資訊非常感興趣。如果他們認為你的基因風險因子是高的,那你就準備迎接每月的高額保費吧。然後還有公司,如果公司能獲得你可能有某些健康問題的資訊,那他們是否會對於僱用你感到前景堪慮呢?(提示:對。)

這樣的情況不僅僅是假設而已。2012 年,加州一所學校決定拒收一名十二歲的學生科曼·查德姆(Colman Chadam),原因是他有囊腫纖維化(cystic fibrosis)的基因標記。標記並不保證一定會有這種疾病,而且小查德姆也沒有這種病。然而,確實有這種病的孩子必須要隔離,因為他們特別容易感染傳染性疾病。由於該校已經有兩名罹患囊腫纖維化的學生,因此校方根據這個孩子的基因,判定拒收他才是上策。

這是一個非常好的例子,可用來說明基因決定論的問題:光是有一個基因並不代表什麼。我們逐漸了解到,解讀基因並不完全算一門科學,而《千鈞一髮》早就預言了這一點。鄔瑪·舒曼(Uma Thurman)飾演的角色艾琳,理論上是基因「完美」的人,但實際上,她和基因「不完美」的文森有相同的身體狀況——心臟衰弱。「我的心臟已經多跳了一萬下了。」文森告訴她。

艾琳非常震驚,沒想到這種事居然是可能的。在認識文森之前,艾琳對極端的基因決定論全盤接受,完全買單。用本片編劇暨導演安德魯·尼柯(Andrew Niccol)的話來說,她會「在被分配的時刻躺下然後死去,如果她比數據規定的多活一分鐘,她都會覺得有罪惡感」。隨著文森和艾琳逐漸理解,他們不需要受到自身基因體的限制,這種「基因相當於宿命」的觀點,終於在電影中被打破。

你也不需要受到限制。多虧了數十年來的草率新聞報導,也許你會對此感到有點驚訝。如果你覺得我們正在找出決定一切的「基因」,不妨快速瀏覽近年的報紙,忘掉原先的想法吧。

不過,某些特徵確實有點符合這樣的想法,例如眼睛顏色就是由(相對)簡單的基因方程式所決定的。酒窩、血型、顎裂(俗稱「屁股下巴」)、指關節上的毛髮,還有你的耳屎是乾的還是油的,都是一些從你父母的特徵就滿容易預測的東西。但是其他的因子,例如身高與膚色,就屬於比較大範圍的生理特徵群,是基因與環境影響的複雜混合體。這個生理特徵群還包括各種可能會導致壽命縮短的生理學因子,使邁可的血液膽固醇高於平均的「家族性高血膽固醇症」就是其中之一。儘管邁可老愛對此發牢騷抱怨,但這根本算不上嚴重的東西。有些類型的癌症與糖尿病,會較容易表現在有某些基因組合的人身上。

至於行為特徵又更複雜了。基因能影響你的個性,但是無法決定你的個性。基因不會使個性永遠不變,因為環境、教養與生活形態對個性的塑造也都有強烈影響。

有個很好的例子叫做「戰士基因」。在《千鈞一髮》上映後不久,媒體炒作這個話題炒作得挺開心的。他們把單胺氧化酶 A(monoamine oxidase A,MAOA)基因宣傳成讓人有暴力行為的東西,但是這方面的研究根本還不成氣候。這種論調最了不起也只是種概括的過度簡化,甚至根本是完全錯誤。然而,這還是無法阻止一名美國殺人犯在 2005 年想藉此逃避死刑,宣稱自己的行為是因為他的 MAOA 基因產生突變而造成。法官駁回上訴,因為被告不是基因的奴隸,至少不是以那麼簡單的方式。

儘管如此,我們還是不能否認所有人都有受到基因影響的一些傾向,所以分辨行為表徵與實際的行為是很重要的。基本上,表徵是非常廣泛的傾向。你的那些基因,極少數情況下是單一基因,確實會影響這些傾向,冒險的傾向就是一個例子。

名字的意義

發現新基因的遺傳學家可以為其命名。下面是我們最愛的一些例子:

瑞士乳酪:從腦袋有瑞士乳酪般孔洞的變種蒼蠅上發現。

跳跳虎:一種轉位子「跳躍基因」,能在基因體內移動到不同地方。

廉價約會:這種基因突變會讓蒼蠅特別容易被酒精影響。

去死:有這個基因不太妙,它會使成年果蠅突然早夭。

沒種:它造成的缺陷會使雄性果蠅對雌性失去興趣。

INDY:這種基因突變的果蠅壽命會延長一倍。INDY就是英文「我還沒死」(I’m not dead yet)的縮寫。

ARSE:芳香烷硫酸酯脢E(Arylsulfatase E)基因——根本只是省略掉中間。

音速小子:名字很好玩,但沒有幫助。這種基因在大腦發展障礙方面扮演了一個角色。當醫生向父母解釋這種會使孩子性命堪慮的突變時,傾向不使用這個名字。

不過,表現出的行為就不一樣了。在當下採取的行動,部分會受到表徵所影響,但主要仍受到情況、環境,還有你所擁有的其他表徵間的相互作用所影響。用演化的方式來說,表徵是一段時間後透過天擇而被選擇的,但是行為則是表徵在當下對情況敏感的表現(或不表現)。

舉例來說,假設邁可負責處理多巴胺的那個基因(如果你想知道的話,叫做 DRD4-7R)發生變異,這個基因和冒險與尋找新鮮事有關(很有意思的是,它也和注意力不足過動症 ADHD 有關)。冒險和尋找新鮮事是表徵,不是行為,但是我們會怎麼看到這些表徵在邁可的行為裡表現出來呢?比方說,邁可可能會嗜酒如命,或是到處發生一夜情。這是否表示我們發現了酗酒或者濫交的基因?

當然沒有。同樣地,邁可可能只會有很多旅行經驗,大量閱讀,而且交友廣泛。這個基因並不是以某種方式編碼了這種種不同行為,它只是製造了一種使人心胸開放、擁有好奇心的主要傾向,在擁有這種基因的情況下,邁可實際上的行為就會根據機會、環境以及其他的表徵而決定。

不難想像,如果瑞克有相同的基因,他也不一定會和邁可有相同的行為。瑞克和邁可的基因混合是不一樣的(兩人都對此深表感激),這代表他們的好奇心也會有微妙的差異,不會以相同的方式表現出來。*40

令人驚訝的是,我們似乎很難承認這件事。不論是忠誠度、犯罪行為,或是宗教勸說……隨你舉例,經常都宣稱行為「就在基因裡」。有數不盡的文章宣稱科學家已經發現「淫蕩基因」(真的),或是「聰明基因」等等。然而,現在幾乎沒有科學家相信有簡單的「XX 基因」公式存在。雖然嘗試將複雜的個性與行為濃縮為單一基因很有趣,但是事實上,這樣實在太過於簡化了。你可以說,這完完全全就是屁話。真相是——基因根本不是這麼運作的(我們承認這有點令人失望)。

想透過分析一個人的基因來預測未來時,還有一個因子會使情況變得更複雜——基因彼此間的互動也非常重要,甚至會有負負得正的情況。舉例來說,2008 年,一項針對兩種「壞」基因交互作用的研究發表成果:一個基因是 SERT 這種基因的變體,它似乎會使人更容易受到負面事物影響,是與憂鬱有關的基因;另一個是BNDF 基因的變體,這種基因與維持與生長神經元有關,而比較壞的版本較不盡責,所以有這個基因的人在學習方面容易出現狀況。但是好消息來了,如果你同時有這兩個基因在同一個基因體上,那麼 BNDF 變體就代表你在學習 SERT 基因加強的負面教訓方面成效不彰,所以你比較不會被憂鬱左右。簡單地說,兩個「壞」基因彼此抵銷了,是好結果!

這恰好讓我們提出第三個問題。我們應該要修正「壞」基因嗎?我們應該使用基因工程製造出完美人類嗎?

成功之路遙遙

瑞克:還有另外一個關於《千鈞一髮》的小花絮:你記得裘德洛(Jude Law)飾演的角色,傑洛米·莫洛的中間名嗎?

邁可:你是說那個「基因完美」的樣本,而且如果電影再晚拍幾年,就會表現出遺傳性禿頭的那個人嗎?

瑞克:別嘲笑人家了,你這個酸葡萄的老頭。總之,答案是尤金,字源是希臘文的 eugenes ,「出身良好」的意思。

邁可:這也就是優生學(eugenics)的由來。

瑞克:那有什麼問題?

邁可:我想你很早就放棄歷史了吧?

1979 年,瑞克出生的那年,約瑟夫·門格勒(Josef Mengele)死了。門格勒是惡名昭彰的納粹醫生,在集中營裡進行可怕的人體實驗。他對基因學非常著迷,積極尋找同卵雙胞胎好進行他最陰森的研究,意圖從他們身上了解哪些特徵是純粹的遺傳。門格勒的工作是建立由完美的亞利安人組成的「主宰種族」,消滅所有「劣等」種族。

不過,優生學比納粹還早出現。這個想法存在已久,柏拉圖在《理想國》(The Republic)裡就寫到,使優秀的與優秀的配對,差的與差的配對,並且消滅他們的後代,藉此維持「群體在最佳條件中存續」。

「優生學」這個詞是法蘭西斯·高爾頓*41(Francis Galton) 在1800年代末所創造,用通俗易懂的字詞表達「改善血統的科學」。二十世紀初,優生學在歐洲與美國的社會達爾文主義者之間非常流行,他們對於那些所謂「不受歡迎」的表徵進行絕育。美國最早的絕育法在 1907 年於印第安納州通過,意圖為監獄犯人進行輸精管切除術,避免「墮落表徵」傳遞。當時的美國總統羅斯福表示:「罪犯應該絕育,智能不足者應被禁止留下後代。」到了 1936 年,美國共有三十一個州有某種形式的優生學或絕育法存在,截至這些法律廢除為止,美國有超過六萬人被迫絕育。現在有些州提議應補償遭到這些待遇的人們。

納粹統治下的德國有著最極端的優生學計畫。1933 年時,納粹德國通過《遺傳病病患後代防止法》(Law for the Prevention ofHereditarily Diseased Offspring),要求任何有遺傳性生理或心理疾病者接受絕育手術,包括「智能不足」者、憂鬱者、癲癇患者、盲人等等。

單是絕育還不夠,希特勒在 1939 年為「無藥可醫」的人引進了「安樂死」。到了 1941 年,已有七萬名德國病患被安樂死。在接下來的幾年裡,安樂死在德國都是標準做法,據信有二十萬人死於這個計畫。

在利用現代先進基因篩檢技術而實現的「新優生學」討論中,納粹的優生學計畫依舊陰魂不散。不用說,我們對於任何朝這個方向發展的科學都極度小心。但是,我們確實想利用人類對基因愈來愈豐富的了解,盡可能減少所有的痛苦。不是嗎,各位?

《千鈞一髮》的片頭,引述了精神病學家威勒·蓋林(WillardGaylin)令人毛骨悚然的一句話:「我不只認為我們會竄改自然之母,我想自然之母也想要我們這麼做。」認為演化已經使我們聰明到能直接介入自然的過程,究竟是毫無基礎的自我辯護,或者是合理的主張?

全世界百分之二的新生兒,也就是每年約數百萬個寶寶,都有天生的基因缺陷殘疾。有更多數以百萬計的寶寶有基因變種,我們相信這些變種使他們更容易生病或是患病。所以你怎麼會不去尋找這些東西呢?你怎麼會不想要能夠生下「最好」的孩子?如果我們能大幅增加孩子健康的機率,而且科技又便宜又簡單,難道我們沒有道德義務要這麼做嗎?

這絕對是有可能的。新生兒的腳跟刺測試已經行之有年,就像電影裡演的那樣,只是分析得沒那麼多。這種測試會篩檢幾種基因問題,包括鐮形血球貧血症、囊腫纖維化,以及甲狀腺低能症。做試管嬰兒時,我們也會在植入前篩檢胚胎是否有基因異常。所以遺傳學家和文森的父母討論應該選擇哪一個胚胎(後來成為文森的弟弟安東的那個胚胎)的場景,已經出現在生育診所中了。雖然這件事在電影裡看起來很反烏托邦,但也許是合理的。而我們擔心的已經不只是健康而已,現在試管診所還會讓女性根據諸如職業等特徵,選擇精子捐贈者(順帶一提,最受歡迎的職業是醫生)。

而且我們還想要更多。波士頓哈佛大學的遺傳學家有一個非常《千鈞一髮》風格的計畫——開放接受父母登記,讓他們的寶寶接受完整的基因體定序。很酷吧?

顯然不是。想做這件事的父母數量之少,使哈佛的醫生感到不可思議。該計畫接觸的新手父母中,大約只有百分之七同意參與。我們想要多了解我們自己或我們的孩子?以及如果可以的話,我們多想要改變這件事?關於這件事,似乎有個更重大的議題需要考量:我們是否準備好接受「精準醫療」(precision medicine)了呢?

我們能造出十二隻手指的鋼琴家嗎?

《千鈞一髮》裡有一幕很意思:文森與艾琳去聽一名有十二隻手指的鋼琴家演奏,曲目是只有擁有十二隻手指的基因體的人才能演奏的作品。這可能嗎?絕對可以,前提是大家不會對此感到作噁。

女演員潔瑪·雅特頓(Gemma Arterton)天生左右手就各有六隻手指,但出生後沒多久就切除了多餘的手指,她真是太無趣了!印度的德文德拉·蘇贊(Devendra Suthar),天生就有十四隻腳趾和十四隻手指,而且他一直保留著它們,真是個好傢伙!2016年,一個寶寶帶著十五隻手指和十六隻腳趾出生於中國;一個巴西的家庭有十四個成員都有十二隻手指和腳趾,清楚顯示出此為基因表徵。

擁有超過平常定額的指頭,是因為一種已知為「多指(趾)症」的基因異常,而且這出乎意料地常見——寶寶出生時就有多的指頭的機率高達五百分之一,不過很多指頭都很小,而且內部沒有骨頭。

而動物實驗顯示,多指(趾)症會因為母親懷孕時攝取某些化學物質而誘發(實驗對象是田鼠、老鼠,以及有點奇怪的變色龍,但沒有人類)。這顯示形成手指的基因過程是可以被干擾的,所以如果我們沒有道德或倫理,而且我們讚賞這種多元性,那麼,是的,我們可以造出有十二隻手指的鋼琴家。

到目前為止,我們只講到挑選缺陷最少的胚胎來剷除疾病。在《千鈞一髮》中,文森的父母選擇可能最好的胚胎成為他的弟弟,但是他們還是受限於自己的基因池——所有的基因原料都必須來自他們本身。當他們問到能不能留一些東西交給機率決定時,遺傳學家回答:「我們天生已經有夠多的不完美了,你的孩子不需要任何額外的負擔。」但是,萬一我們有辦法使用某些不同的基因變體,或是選擇性地把某些基因關掉或打開呢?萬一我們能擺脫所有麻煩的不完美呢?這就是 CRISPR,基因編輯技術。

CRISPR 的全名是「常間回文重複序列叢集」(clustered regularly interspaced short palindromic repeats)。2012 年,當分子生物學家研究細菌如何抵禦病毒時,發現細菌會製造一點點基因物質,和正在進行攻擊的病毒基因序列互補(也就是黏住),再加上一種名為Cas9 的蛋白質,就能鎖住病毒的 DNA 並使其失去作用。細菌一分:病毒零分。

科學家偷了這種技術,並且用來編輯基因。CRISPR ╱ Cas9 就像是非常精準的一把分子剪刀,CRISPR 負責引導,指揮 Cas9 這種修剪工具到正確的 DNA 部分去。

加州大學生物學家吉恩·楊*42 將 CRISPR 比擬為瑞士刀,能鎖定目標,使基因失去功能、修復基因,或是在剪開的地方嵌入全新的基因。目前 CRISPR 只有刀刃與剪刀,但楊與同僚正在鎖上其他蛋白質與化學物質,要將這些刀刃轉變成多功能的工具。

我們可以使用 CRISPR 敲敲打打 DNA 中數十億種的化學物質組合,一次關掉一個基因,看看它有什麼效果。CRISPR 能帶來特定的突變,也能嘗試辨識造成疾病的原因,或是找出提供保護等其他有益的表徵。它已經被用來修改植物與動物的基因,創造出抗旱的玉蜀黍、可製作喀什米爾羊毛製品的長毛羊,以及沒有角的牛……,名單可以一直延續下去。

目前最早的人類實驗發生在中國,因為倫理在那裡不一定會被優先考慮。一個團隊抽取肺癌患者的白血球細胞,用 CRISPR 修改他的白血球細胞,使一種名為 PD-1 的基因失去作用,這種基因通常會阻止細胞呼叫免疫系統幫忙。這個編輯過的細胞經增殖後,被重新注射回患者體內,希望它們會聚集在癌症病灶,呼叫免疫系統發動攻擊。

這只是一個例子,說明我們如何利用在人體外編輯過的基因,重新放回人體內追擊疾病。但是這個辦法很難大規模應用,很多疾病的治療還是必須在體內的細胞進行基因編輯。

現在有兩條路可以走。一條是「直截了當」的基因療法,也就是「體細胞」治療,這類細胞不會再分裂增生。在體細胞上,我們能刪去一個基因,嵌入或是開關它。

編輯體細胞不會把改變遺傳給你的小孩,但第二種技術就不一樣了。種系療法(germline therapy)涉及操縱精子與卵子細胞內,或是胚胎早期細胞內的基因體。不同於前者,這些改變會遺傳給後代子孫,是永遠改變人類基因體的方法。

兩個團隊(顯然是在中國)已經坑坑疤疤地修改了人類胚胎(真淘氣)。這項舉動促使學界在 2015 年底舉辦了一場國際高峰會,討論將 CRISPR 應用於人體的倫理問題。在高峰會的最後,生物學家都同意暫停——刻意並有效地暫停——進行種系操縱。然而,目前這項暫停已經終止了。倫敦的法蘭西斯·克里克研究所(Francis Crick Institute)的凱西·妮坎(Kathy Niakan)獲得允許,可以編輯胚胎內的基因,但必須在七天後銷毀胚胎。

這就是為什麼我們必須討論這種技術的黑暗面。將我們的基因體東拼西湊是冒著演化優勢倒退的風險——我們可能無預警地讓原本「適者生存」機制所排除掉的東西又回來了,我們可能會失去基因多樣性,引發災難性的損失。更重要的是,這種基因操縱技術幾乎肯定只會是有權有勢的有錢人的玩意兒,所以很可能會加重不平等的狀況,出現有錢、基因改造後的超級階級,作威作福地使喚貧窮階級。事實上,《千鈞一髮》已經預見了這一切。

瑞克:所以,總結來說,基因絕對不能決定我們的一切,《千鈞一髮》式的預測是胡說八道。

邁可:但是我們可以、也將會使用遺傳學打造出完美人類——不管完美是什麼意思。我必須說,我覺得這一切都有點可怕。

瑞克:你並不孤單。帶領團隊參與發現 CRISPR 的珍妮佛·道納( Jennifer Doudna )教授曾經做過一個噩夢,夢中有個男人背對著她坐著,想和她討論這項發現的潛力。你覺得那個男人是誰?

邁可:約瑟夫·門格勒?

瑞克:更糟,阿道夫·希特勒。

邁可:她顯然很有良心。

註釋

*40 這個「龐大」的數字沒什麼好驕傲的。一種稱為「大王肺魚」(marbled lungfish,或稱「石花肺魚」)的醜傢伙,其基因體有一千三百三十億個字母。不信的話自己去查。

*41 瑞克:這裡要特別指出,邁可可能有、也可能沒有 DRD4-7R 基因,但他確實喜歡喝一杯。