3

星際效應

Interstellar

黑洞是真的嗎?

如果掉進黑洞裡會怎麼樣?

我們真的需要量子資料嗎?

邁可:這部電影非常特別。劇本是和超級科學家基普·索恩(Kip Thorne)合作完成的。他就像是我的神,是目前在世最偉大的科學家之一。他的博士學位指導教授是理論物理學家約翰·惠勒(John Wheeler),也就是發明「黑洞」這個詞的人。多虧了他的研究,讓《星際效應》成為對黑洞最早的寫實描述。

瑞克:不,不是的。1979 年法國天體物理學家約翰—皮耶·盧米涅(Jean-Pierre Luminet )就用過打孔卡電腦研究出黑洞是什麼樣子。他沒有印表機,所以他用手畫出他的計算結果——看起來就和《星際效應》裡的那個黑洞「巨人」(Gargantua)很像。

邁可:你怎麼知道?

瑞克:你是說,你不知道但我知道?因為我跟你不一樣,我讀過索恩寫的關於這部電影的那本書。聽過「一日影迷」這個詞嗎?

《星際效應》不只是一部賣座強片,還是科學界的轟動事件。打造出這一切的男人索恩,是一位天資聰穎的天體物理學家,也是在 2016 年宣布探測到重力波的天才之一; 在一百年前,是愛因斯坦預測了重力波的存在。

索恩寫了《星際效應》的原始劇本(本來是要由史蒂芬·史匹柏執導),並獲得執行製作人的頭銜。但這其實不是單向的付出,索恩和同僚也打算利用好萊塢電腦動畫介面的強大功能,進行關於黑洞本質的新科學運算。這些重大發現後來發表在同儕審查的科學文獻上,使得電影科學進入全新的境界。《星際效應》確實讓我們對於黑洞的模樣,有了全新的科學觀點。

這也不是索恩和好萊塢的第一次接觸。他曾經為《接觸未來》(Contact)提出蟲洞時空旅行的概念,這是卡爾·薩根(Carl Sagan)以外星智慧為主題的小說,後來也改編成電影。另外索恩其實也是史蒂芬·霍金(Stephen Hawking)的傳記電影《愛的萬物論》(The Theory of Everything)裡的一個角色,由安佐·席倫提(Vincenzo Cilenti)飾演(對了,他也有演出《絕地救援》)。

「巨人」這個名字

在《星際效應》裡,黑洞「巨人」的質量是太陽質量的一億倍,大到如果你把它放在我們的太陽系中央,它會填滿從太陽到地球軌道中間的所有空間。而且它不只是坐著不動:它會以百分之九九·八的光速轉動。根據索恩的說法,這是一個重點,因為旋轉會影響重力場,使得鄰近的米勒星球(Planet Miller)在穩定的軌道上存在。需要付出的代價只有一個:與不在這麼強烈的重力場裡的行星相比,時間在米勒星上流逝的速度特別慢。這是因為相對效應。也就是說,米勒星上每過一小時,地球上就過了七年。

那黑洞的驚人外型呢?也許這是「巨人」構造最驚人的部分,因為那不是特效猴戲做出來的,而是科學的成果。大家一開始以為掉落到黑洞裡的氣體,會因為星光的照耀而看起來像碟狀——所謂的「吸積盤」(accretion disc)。但是等到科學家弄清楚是怎麼回事以後,他們發現,因為黑洞會扭曲周圍的空間,所以其實也會扭曲我們看到的吸積盤。電腦程式消化了這些數字,算出奇異的月暈效應,因此我們其實在黑洞的上、下方、前方都看得到吸積盤。一開始,科學家以為只是電腦出錯了。接著他們發現,這才是黑洞樣貌預期外的真相。

《星際效應》的背景設定在地球已經無法居住的未來,當時有某種沒有明確名稱的作物疾病大規模蔓延,使農耕愈來愈困難,因此人類需要新的家園。不幸的是,一些短視近利的政客在好幾十年前就把 NASA 打入冷宮,所以現在機會渺茫——或者說,真的有機會嗎?

在發生一連串基本上很離譜的事件後,前 NASA 王牌飛行員約瑟夫·庫伯,暱稱「庫普」(Joseph 'Coop' Cooper,由馬修·麥康納〔Matthew McConaughey〕用力飾演,且效果不太理想)發現,有幾個勇敢的人一直堅持著航向星際的夢想,並努力運作一個祕密太空計畫。他們提出各種瘋狂方案——加上仁慈的外星人所製造的一些方便的時空裂縫——要讓黑洞成為通往更好未來的入口。

我們可能有一天也需要做類似的事。很多科學家認為,人類長久生存的唯一希望,就是移民到外星球,而且我們很有可能會需要黑洞的幫助。所以,先問這個最明顯的問題顯然是合理的:黑洞是真的嗎?

空間與時間裡的一個洞

瑞克:關於這部電影的基礎,我有一個小問題。那些住在黑洞裡的外星生物,有技術能打開蟲洞,形成通過第五度空間的捷徑。

邁可:你的重點是什麼?

瑞克:如果你有這種技術,那解決作物枯萎病根本就是小事一樁啊。難道他們不能快遞一大桶超維度的超級除草劑過來,然後再回到第五度空間嗎?

邁可:你是說索恩可能把答案想得太複雜了,其實這根本是一個農業上的小問題嗎?

瑞克:恐怕你朋友索恩誤以為偉大的物理學是萬靈丹。

邁可:你這種人會在我們移民外星球的時候被留在地球上,你知道嗎?

《星際效應》中發展得最大、最完整的角色,也許是黑洞「巨人」。這是一個令人心生敬畏的物體,根據電影的描述,它給了人類唯一的生存希望。

從很多方面來說,這都為一個非常微妙的概念帶來很大的壓力。多年以來,黑洞一直不是很好過。雖然現在幾乎人人都至少聽過它們的名字,可是有一段時間,就算是最知名的科學家都希望它們消失。

最早認真看待黑洞的,是印度數學家薩布拉瑪亞·錢卓斯卡(Subrahmanyan Chandrasekhar),我們就叫他錢卓吧。他在計算恆星

在生命末期會發生什麼事的時候注意到,如果恆星的重量夠重,那麼它們將會因為自身的重量而塌陷。為了了解原因(以及黑洞到底是什麼),我們必須先學一點愛因斯坦的廣義相對論。別擔心,沒有那麼難*13 。

愛因斯坦的理論,是伊薩克·牛頓爵士(Sir Isaac Newton)的重力理論升級版。牛頓的理論描述一個物體如何在另一個物體的質量影響下移動,而因為行星會受到彼此質量的拉力所牽引,所以他能用這個理論計算行星的軌道。

愛因斯坦則進一步描述這些物體為什麼會這樣移動,他的理論起點是,「空間與時間並非是為我們存在的、固定不變的平坦運動場」; 相反的,空間與時間會受到質量與能量的扭曲,就像你的質量以及跳上跳下的能量會扭曲腳下的彈跳床一樣。這樣的扭曲,會在任何巨大或富含能量的物體周圍的空間與時間裡(一般合稱為「時空」)造成彎曲。換句話說,一個剛好打算要以直線前進的東西,在通過這個彎曲的空間時,會沿著曲線前進。因此,本來在作用時看起來是把某個東西拉向另一個東西的重力,事實上會使你偏離原本的路線,因為你通過的宇宙路徑已經彎曲了。

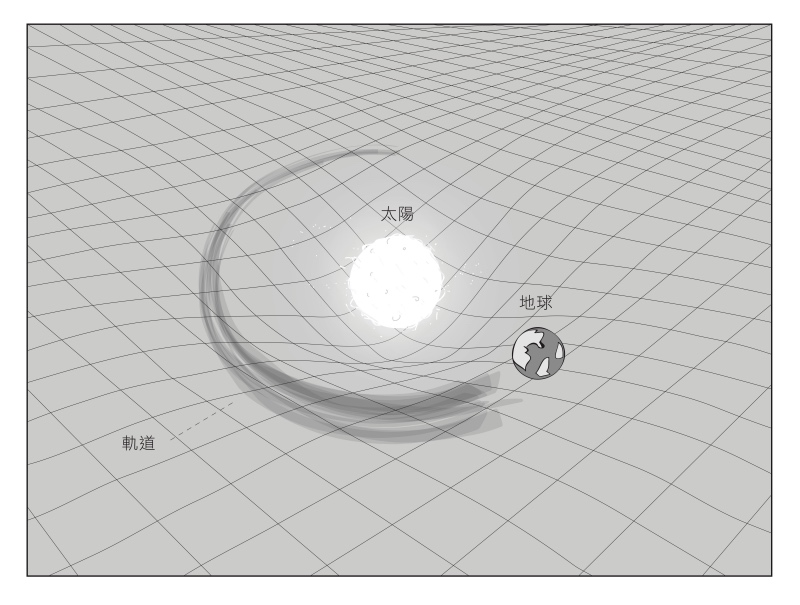

圖3-1 重力只是空間和時間的扭曲,因為太陽有質量,所以它會扭曲周圍的空間,使得地球朝它「掉落」。

讓我們回到錢卓的想法。恆星只是一顆燃燒氣體的球,在燃燒時會製造向外的壓力,並與自己的重力相抗衡,以維持充飽氣的狀態。但是一旦燃料用盡,就只剩下火球裡創造出來的原子和分子了。這些原子和分子的質量,創造出對其他原子和分子的重力拉力,使瀕死的恆星開始萎縮。隨著恆星愈來愈小,重力的吸引力變得更強,恆星就變得更小、密度更高——以此類推。如果恆星一開始就夠大,那麼最後的結果是:恆星濃縮後的質量會使它的密度達到無限大。這就是問題了,因為它打破了物理法則。愛因斯坦的廣義相對論認為,一個密度無限大的物體的重力場,會使空間與時間的扭曲程度極大,最後不再存在,所以空間與時間在黑洞周邊的曲率會變得無限大,形成極尖銳(角度極小)的彎曲,創造出在「時空」——也就是宇宙的構造本身——裡的一個洞。

當時最傑出的天文學家亞瑟·艾丁頓爵士(Sir Arthur Eddington)表示,錢卓的研究是「星際間一大笑話」。這是因為愛因斯坦提出的宇宙,以及宇宙彎曲的空間,在當時還算是很新的概念,經過了幾次實驗性的測試後才漸漸普及,為世人所接受。但是錢卓可以說是在愛因斯坦的宇宙裡挑漏洞。因此,有很長一段時間,大家都說黑洞只是理論而已。你知道,就像有些人對演化的看法一樣*14 ……

如果你想確定黑洞不只是理論而已,你就必須找到一個。但是這很難。為什麼?因為它們是黑色的啊,傻瓜。

黑洞的重力場很強,所以如果你太靠近,你就無法逃離它們的拉力。這不只是因為你不夠強壯,而是因為過了某一個點之後,什麼東西都逃不出來,連光也不例外。這個分界點由奇異點周圍的球體表面積所決定,稱為「事件視界」(event horizon)。事件視界標示了從奇異點到連光——宇宙中最快的東西——都無法脫離黑洞拉力的距離。

如果沒有光(或是任何其他放射線)能離開,那麼就定義而言,這個東西是不可能被看見的。所以,理論上來說,你其實看不到黑洞。但是在這一章裡我們會頻繁地發現,理論和實際有很大的差別。實際上,我們看得到黑洞,因為我們能看到所有正要掉進黑洞裡的光。

或者這只是我們自以為。這些其實不是關於黑洞存在的斬釘截鐵、決定性的證據。那些——例如在我們的銀河系中央——打轉、往下俯衝的光有可能是別的東西造成的,不過黑洞是最簡單的解釋。尤其是當這些光和似乎是黑洞造成的其他現象綁在一起時,就更有說服力了。

其中最新、也是最有說服力的現象,就是重力波的觀察。在愛因斯坦提出廣義相對論以及其不穩定的時空之後沒多久,他便預測:造成巨變的宇宙事件,應該會使空間出現如小石子落入池塘裡那般的漣漪。

這是個很不錯的想法,也好像挺合理的,但真的,真的很難測試。理論上來說,你可以搖搖你的拳頭,它移動的質量將會在整個空間與時間裡創造出擺動,但如果想偵測到這樣的擺動——祝你好運。重力是弱得可笑的力,拳頭運動這種小小的移動,幾乎不可能撼動宇宙。可是在說明過我們實際偵測到的重力波時,一切就會很清楚了。

我們最早是在 2015 年 9 月偵測到重力波,當時的成因是兩個超級黑洞相撞。那次撞擊發生在十億年前。對,十億。為了偵測到這場老早就結束的災難性宇宙相撞事件,我們必須要能偵測到這道對空間造成質子直徑千分之一的距離影響的漣漪,大約是一公尺的十億分之一的十億分之一:不管用哪一把尺量,都是強人所難。但是雷射干涉儀重力波天文台(Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory,LIGO)可不是一般的尺。

歷經數十年打造的 LIGO,在這場劇烈的推力形成微小的撞擊時就發揮了作用。我們曾經對黑洞相撞可能造成的各種空間擺動做出預測,而 LIGO 看到的擺動,完全符合預測。所以,沒有,我們沒有真的看見黑洞。但是多虧了 LIGO,我們現在打死都能確定它們真的存在。

如果黑洞是真的,那麼就算我們不能像馬修·麥康納那樣,利用黑洞探索真愛超維度的本質,我們也能——理論上——探索黑洞(老實說,我們和你一樣失望。但這件事你得相信我們。在迪士尼宇宙之外,「真愛之吻」是靠不住的)。不過呢,還是要謹慎行事。黑洞可不是能亂搞的東西,你會從我們的第二個問題裡找到答案:如果你掉進黑洞裡會怎麼樣?

圖3-2 LIGO觀測到黑洞融合。灰色的線是我們預期目前最敏感的偵測器LIGO會偵測到的重力波;黑色的線則是我們真正偵測到的。兩者幾乎完美相符。

繞著彼此旋轉,最後融合在一起的黑洞。

恍惚升天

瑞克:關於那句名台詞,愛是「超越時間和空間的那樣東西」,是可觀察到的,也是強大的,必定代表某樣東西,你怎麼看?

邁可:我覺得庫普的反應很完美。愛的「意義」,就是它在社會聯繫與養育孩子方面的用途。

瑞克:你真冷酷。你會告訴你太太,你多重視她的社會用途嗎?我無法想像那個樣子。

邁可:那是因為你結婚的時間還沒有我久。

當庫普掉進黑洞時,他發現了愛的意義。雖然你不太可能有相同的領悟,不過我們也不能肯定你會發現什麼。

以這麼一個簡單的問題而言,答案真的很複雜。或者應該說「這些答案」有好幾種可能性,包括時光旅行,以及在平行宇宙中冒險,甚至還會出現觀點的問題,因為發生的事會根據「你」是誰而決定。如果你是觀看者,那麼你觀察到的結果會和正在墜落者的經驗很不一樣。

在電影裡,小麥(我們相信馬修·麥康納喜歡被這樣稱呼)跨過了黑洞的事件視界,一旦通過了這個飛航極限點,他就再也無法脫離黑洞了——理論上是如此——但因為某種原因(不能爆劇情雷)——實際上——他回來了。我們沒有要大力批評這種迴避自然結果的情節,因為這是神一般的索恩想出來的;老實說,我們算什麼東西,有資格質疑他的決定嗎?不過呢,這個安排和我們覺得可能會發生的情況可是大異其趣。

先從我們接近事件視界的時候開始。不,不要「我們」好了,我們會在安全的距離外觀察,你,是你去。你要進去黑洞了,腳先進去,因為我們要讓這過程盡可能達到最好玩的效果。

在你前方是一片壯觀的黑暗,你看過最完全的黑暗。等到你接近事件視界時,你的腳和黑洞中央的奇異點的距離,大約會比頭和奇異點的距離近兩公尺。此時你的腳感受到的重力拉力會比頭的感受強很多,所以你會被所謂的潮汐力拉長。物理學家——至少是有趣的那些——將此稱為「麵條化」。你被黑洞變成義大利麵了,細細長長的。

我們假設你掉進了所謂的「超大質量黑洞」,像人馬座 A (Sagittarius A )這個在我們的銀河系正中央的黑洞一樣巨大。人馬座 A 有巨大的重力場,且因為某些還滿複雜的物理學原理,在人馬座 A 的事件視界,相差兩公尺以上的拉力差異不會把你拉到極限。另一方面,如果你掉進的是比較小的黑洞,那在你還沒跨越事件視界前,你的頭就會被扯掉了。這樣還有什麼好玩的?

好玩的不只有麵條化而已。首先,你現在是穿越時間,不是空間。過了事件視界後的強大重力場,會造成空間與時間彎曲得非常厲害,以致於它們交換了角色。所以,你現在是穿越時間,這事就連我們最進步的科技都完全無法掌握。你的旅程終點——奇異點——現在就如同明天一樣必然會來臨。實際上,那是你的未來的一個時刻,而不是在空間裡的一個地點。

很奇怪的是,你對這些扭曲絲毫不以為意。因為你現在是這整件事的一部分,所以你感覺一切都很正常。但對於在外面看的我們來說,你一點都不正常。

想像一下,我們停在和事件視界保持安全距離的位置,我們看見的強烈重力場,會對總算成功回到我們這裡的光線造成奇異的效果。在你朝事件視界掉落的時候,從你身上反射的光會被重力拉長,得到愈來愈長的波長,所以我們會看到你變成紅色。

其他和黑洞有關的電影

警告:這些電影有些爛得應該要麵條化。

《黑洞》(The Black Hole , 1979)

宇宙太空船帕羅米洛號(Palomino)的船員發現一艘太空船停在一個黑洞旁邊。它怎麼沒有被吸進去呢?它產生了一個神祕的「空重力」泡泡。我們接著發現,黑洞裡住著詭異的生物。也許索恩就是從這部片獲得(恐怖)靈感,想出有生物住在第五度空間裡……

《LIS太空號》(Lost in Space , 1998)

時間是2058年,環境汙染導致地球無法居住(跟災難性的作物枯萎病有點像,是吧,索恩?我們好像看到了公式……)。這部片由電視影集《六人行》(Friends)裡飾演喬伊(Joey)的演員演出,片中的黑洞是一顆崩塌的行星所形成的。如我們所知,這種事在任何一個適用一般物理法則的宇宙裡都不會發生。

《黑洞追殺令》(The Black Hole , 2006)

曾演出電影《早餐俱樂部》(The Breakfast Club )的賈德·尼爾森(Judd Nelson)長大了,成為一位粒子物理學家,他的原子撞擊器意外打開了一個黑洞,從中出現恐怖的生物。還是你看了這一部,索恩?

《地動天驚》(Sphere , 1998)

我們在太平洋海床上探索似乎是外星人的太空船,片中相信這艘太空船是透過黑洞來到這裡。事實上,那是一艘來自未來的美國太空船。本片改編自克萊頓的小說,劇情自此開始一路下滑。達斯汀·霍夫曼(Dustin Hoffman)、莎朗·史東(Sharon Stone)和山繆·傑克森(Samuel L. Jackson)演得都比劇情本身好。

《星銀島》(Treasure Planet , 2002)

一部不恐怖的太空金銀島動畫電影,由艾瑪·湯普森(Emma Thompson)為一艘船上長得很像貓的船長配音。黑洞在片中只是附帶提到而已。我們猜測,在電影拍攝期間,沒有任何物理學家受傷——或甚至被諮詢。

這樣還不算什麼;強烈的重力場會讓時間變慢,所以你看起來就像是用愈來愈慢的動作掉下去,彷彿永遠無法到達事件視界,也不會從我們視野中消失。換句話說,我們能永遠看著你不可避免地、紅紅地死亡。真是種享受。

總之呢,回到你,和你令人稱羨的體驗。奇異點來了!接下來要發生的事,老實說,是在獲得相關資訊後做出的推測。有些人說,你只是會被重力撞死;比較樂觀的物理學家則說,奇異點會形成新的時空小片段,於是你會進入一個新的宇宙。就像我們說過的,好玩吧!

還有一個想法很有趣:你會從我們宇宙裡的另外一個地方出現,因為黑洞其實是一個蟲洞——一個入口——連接空間與時間的不同部分。如同我們在《回到未來》裡會看到的,黑洞有可能是穿梭時間的方法。

有些物理學家甚至提出,掉落並穿越黑洞的奇異點,是接觸空間中某個「額外」維度的方法,打破你這輩子都在體驗的無聊的三度空間維度,終於有機會在第五度空間裡度過你應得的假期(如果你懷疑我們漏了一個維度,時間是第四維度)。不過,絕對不可能像小麥那樣,有點可怕地莫名其妙地出現在他女兒房間的書架後面。如果這是你不知道的劇情,我們很抱歉,不過這段真的很讓人困擾,所以你現在就知道比較好。

還有一件事。我們剛剛告訴你的一切,可能都是錯的。為什麼?因為愛因斯坦的廣義相對論肯定是錯的。對,是的。愛因斯坦也不是什麼都知道。

說句公道話,愛因斯坦確實讓我們有了好的開始。但是在某些方面來說,他對重力波的預測,就是他失敗的原因。我們看到了因為黑洞造成的重力波,就代表黑洞是真實存在的。如果黑洞是真的,但廣義相對論卻無法好好描述在奇異點那個曲率無限大的地方會發生什麼事,就代表這個理論有缺失。它不完整,它需要幫忙,它會被一個更好的、能把工作做好的理論取代。去教室後面罰站,愛因斯坦。不對,你應該去校長辦公室,把量子資料拿回來。

《星際效應》的劇情裡不時提到這個「量子資料」。它是一切的關鍵,攸關人類存亡、黑洞、在宇宙中航行,還有怎麼在不破壞外包裝的情況下拿出一罐豆泥。……好啦,最後一個可能不算,但是其他的都非靠它不可。

所以,這必然是我們的第三個,也是最後一個問題:我們到底為什麼需要這個量子資料?

在量子中找到慰藉

瑞克:我真的很喜歡這部電影的一個地方,就是裡面的機器人都沒有擬人化的外型。仔細想想就知道這很合理,因為這樣你不會和它們有那種情感連結。所以呢,就能輕鬆地把它們丟到黑洞裡之類的。

邁可:真是令人耳目一新,不是嗎?我也喜歡可以調整它們的誠實度、幽默感、信賴度的設定。真希望我也能調整某些朋友的設定。

瑞克:但你會希望它們改變你的設定嗎?

邁可:不需要。我的設定是完美的。

瑞克:誠實度可能需要調一下。最好也把你的幽默感從零往上調一些。

除非你是金魚腦般的記憶,否則你應該記得廣義相對論並沒有做好描述宇宙萬物的工作。因此,我們需要物理學家所謂的 —這名字滿沒有想像力的——萬物論(Theory of Everything,ToE)。

如果可以的話,請想像有一束光,從目前肉眼可見最遙遠的恆星華蓋三(V762 Cas)穿越宇宙而來。相對論描述的是這道光走的路徑,經過所有介於中間的行星與恆星,以及因它們的重力而被遮蔽的彎曲空間。另一方面,量子力學描述的則是那道光裡的單一光子,在經歷一萬六千年的旅程後,終於抵達你的眼睛,與你眼睛視網膜裡的單一分子的互動情況。

我們沒有一個理論能描述那個光子如何和它在路上碰到的重力場互動,因為量子力學和相對論完全不相容。相對論是我們目前最能夠在宇宙規模描述宇宙的理論,量子力學則是我們對於最小物質的主要學說,然而物理學家卻不知道該怎麼將兩者結合。這很重要,因為這是我們唯一能完全了解宇宙起源的方法。

物理學家追尋的萬物論,必須要以「量子重力」為基礎,這是相對論和量子理論難以理解、也尚未實現的結合。而我們建立量子重力理論的最大機會,就是真正了解黑洞裡面的情況,因為重力形成了黑洞,而量子力學又描述了所有黑洞正中心的那個無限小的點,所以黑洞可說就是量子遇上重力的地方。

不過,一切的關鍵看來並不在黑洞的中心,而是在它的邊緣——事件視界。

要了解為什麼,我們必須先來看「測不準原理」(Uncertainty Principle)這種量子現象。它說的是,任何遵守量子規則的東西(在一個由物質和能量組成的宇宙中,這代表所有東西),它的明確特質都有其限制。實質上而言,你不可能知道任何東西的所有事,比方說,你必須失去一個粒子的動量資訊,才能知道它的位置。

空無一物的虛空空間裡的能量,就是這種無法獲得精確值的東西。測不準原理表示,在經過短暫的時間後,你就是無法得知在一個虛空空間的體積裡到底保存了多少能量。而如果你無法知道能量是多少,就代表那不會是零。不完全是。這樣一來的結果是,不論任一體積的空間看起來有多「虛空」,必然會有一點能量來來去去。

根據量子理論,宇宙中這個「不完全為零」的能量,事實上是以一對自發存在的「虛擬」小粒子所表現。這對粒子是物質與反物質,而且兩者相遇時,它們會徹底毀滅。

霍金在 1974 年指出這個理論裡很特別的一點。如果粒子和反粒子出現在黑洞的事件視界,可能會有一個掉進黑洞,一個沒有。這樣一來,它們就不會相遇並毀滅,而宇宙中會有新的、另外的一個能量粒子從那個黑洞裡出現。霍金指出,這種能量的創造會損耗黑洞的一些質量,因為愛因斯坦的相對論告訴我們,能量和質量是可交換的(因為 E = mc2 這個公式:E 是能量,m 是質量,c 是光速)。所以黑洞會一直失去質量,最終什麼也不剩。它會停止存在,成為「前黑洞」。它可能會蒸發。

黑洞透過霍金輻射(Hawking radiation)的蒸發,會有很奇怪的後果。這不只代表黑洞會從宇宙中消失,還代表關於曾經掉進黑洞裡的一切東西的資訊,也會跟著消失。但是量子理論的一條鐵則是,資訊是宇宙的基本成分,你永遠無法摧毀它。

有很多方法也許能說明這整件事。其中最明顯的,就是說資訊會從霍金輻射中出現。物理學家提出各種論點,解釋這為什麼不會發生——而且這些論點還滿好的,所以最後我們得到了所謂的「黑洞資訊悖論」(Black Hole Information Paradox)。

理論物理學家四十年來一直嘗試解決這個悖論,情況也滿失控的。世界上沒有任何腦袋能像理論物理學家那樣想出真正奇怪的點子;也沒有任何東西能像黑洞那樣,激發出這麼奇怪的想法。最新的解釋和火的球殼有關,這個火能燒毀任何已通過事件視界、但還沒進入資訊會遺失的領域。

徵求:萬物論

等我們找到量子資料的時候,它可能會帶給我們一些驚喜。你知道原子是由電子、質子、中子所組成的,也許你也知道光子和中子是由夸克(quark)這種小小的粒子所組成的。但是在真實世界的本質上來說,再下一個層級是什麼呢?

我們就是不知道。目前我們最合理的推測是,宇宙萬物——不論是物質或是能量——最終都是由能量的振動循環所組成。物理學家稱之為「弦」,也創造出某個叫做「弦論」的東西,描述它們如何行動,創造出我們所熟悉的現實。

弦論目前只是一個數學上的觀念,沒有任何的實驗做後盾,而且在我們有生之年幾乎都不可能有。但是,它確實至少提出了一些很有意思的論點。

其中之一是,隨著能量弦振動的方式不同,會出現各式各樣的次原子粒子。另外一個論點是,空間中一定有很多看不見的維度,大約有七到八個,根據你參考的到底是哪一種弦論而定。

那些隱藏的維度在哪裡?有各種實驗試著找到這些維度,但都徒勞無功。這也不意外,弦論者這麼說:這些維度都在我們周圍,但是捲成了細細長長的管子,窄到我們無法偵測到它們,這叫做「緊緻化」(compactification;根本比不上「麵條化」精彩)。這可能是個好說法,或者也可能是物理學上最優雅的胡說八道——而競爭這個頭銜的對手可不少。

弦論並不是唯一想統一相對論和量子力學,建立重力的量子理論的理論。你還有其他選項,例如「環圈量子重力」(Loop Quantum Gravity)、「因果動力三角形」(Causal Dynamical Triangulation)和「扭子理論」(Twistor Theory)。就和弦論一樣,它們幾乎都肯定是錯的。

然而,這個「黑洞防火牆」也會製造專屬的問題。這是因為相對論指出,在重力下掉進黑洞的人,應該不會注意到自己身上發生任何奇怪的事,因為他們正在通過事件視界。但是要不注意到自己身上著火了也滿難的,就算你已經喝了一兩杯來鎮定神經也一樣。

有沒有任何脫身的辦法?還沒,但有些甚至更瘋狂的點子。其中一個講到在結凍的量子狀態的物質形成的屏障——換句話說,有點像是以粒子為基礎的冰牆。另外一個解套的點子是,黑洞的形成從來都不成功。相反地,崩塌的恆星會再次「彈起來」,就像在最後一分鐘快速充氣的氣球那樣。另外一個說法是,時間在黑洞裡會往回流,使資訊能回溯。我們只能確定一件事:這些都不對。

有一個比較乏味的解決方法,但也是一個我們至少有機會測試的方法。如果資訊從來沒有真的掉進黑洞裡,而是停留在事件視界的表面,困在時間和空間交換角色的邊界呢?如果資訊停留在那裡,也許我們能看到它是如何被編碼的,並給予我們重大的線索,使我們了解重力和量子如何互相交織。換句話說,我們就能取得量子資料。

驚人的是,提出理論者開始思考如何從這個量子資料(如果真的有的話)中取出精華。目前,他們最大的希望是在重力波的細節當中找到一些什麼。舉例來說,因為兩個黑洞相融所形成的重力波,形狀可能會和黑洞的事件視界上的量子資料有關。這聽起來似乎希望渺茫,確實如此。不過除非有人願意,而且能夠進入黑洞,(也許)在另外一個宇宙裡出現,然後(不太可能)以某種方法把量子資料傳回給我們,那就是我們最大的希望了……

瑞克:如果要我老實說的話,我喜歡這段討論勝過整部電影。這些是很大的問題,不是嗎?希望我能活得夠久,能看見量子重力學說出現的那天。

邁可:我懂你的意思。如果我能為人類做一件事,那一定就是提出那個最終理論,並解釋大爆炸。

瑞克:如果你能提出任何理論,我想我們都會不勝感激。或者老實說,如果你能提出任何有用的東西就好了。總之,重點回顧:黑洞是真的,而且你真的不會想要掉進去,不過如果你真的掉進去了,你可能——只是可能——會在另外一個宇宙出現……

邁可:而且我們絕對需要量子資料,以免有人想要瞧瞧人馬座 A* 的內部。

瑞克:我剛剛有一個想法。也許你確實能夠為人類做一件事,邁可……

註釋