6

28天毀滅倒數

28 Days Later

我們應該害怕病毒嗎?

我們怎麼保護自己免受感染?

病毒會把你變成喪屍嗎?

瑞克:看到倫敦變成空城感覺好奇怪。要拍到這個畫面一定是場惡夢。

邁可:是的。導演丹尼·鮑伊(Danny Boyle)必須僱用一大票美女才能誘使駕駛人駛離道路。雖然警察封閉了M1 高速公路兩個小時,但拍攝團隊只拍到一分鐘可用的畫面。

瑞克:其實這才是《28天毀滅倒數》這部片最難以相信的事。清空高速公路?絕對不可能。

邁可:但是每個人都死了或變成喪屍了。

瑞克:對,但還是會有道路施工,這是生存的基本法則。不管有沒有喪屍的世界末日,M1 高速公路一定有一區在施工。

你可能很愛喪屍電影,也可能很討厭這種電影。不論你屬於何者,這部片都不一樣。它的劇情(有點)可能成真,而且憑著空無一人的倫敦街道以及可怕的紅眼怪物,這部片就絕對堪稱經典之作。但是,它也不完全是吹捧科學的一部片。

喪屍狀態是感染了經基因工程改造的「暴戾」(Rage)病毒所引起的。片中科學家使黑猩猩感染這種病毒,然後強迫牠們看暴力的電視影片做為前驅物,想藉此研發治療攻擊衝動的解藥。激進的動物保護人士對此感到不滿,這也滿容易理解的,因此有三人組衝進研究設施要解放這些黑猩猩(你以為那裡的保全應該更嚴密),不幸的是,其中一名激進人士被咬了,於是變成喪屍。然後就開始了……

《28 天毀滅倒數》絕對不是唯一一部描述病毒是真正怪物的電影,類似的作品還有《全境擴散》(Contagion)、《未來總動員》(12Monkeys)、《我是傳奇》(I Am Legend)、《末日之戰》(World War Z)、《危機總動員》(Outbreak)等等。我們顯然很害怕病毒傳染,這也是導演鮑伊想在電影中探討的現象之一。

所以,我們就從一個直接的問題開始:這是一種合理的恐懼嗎?我們應該害怕病毒嗎?

臥底內線

瑞克:席尼·墨菲(Cillian Murphy)在開頭的時候把我搞瘋了。他實在太笨拙、太慢才搞清楚自己的處境究竟有多慘。

邁可:好像他從來沒看過喪屍電影一樣。

瑞克:我幾乎看過所有喪屍片,但還是不知道該怎麼做才能活下來。

邁可:我忍不住會想,乾脆被咬可能還比較好。你知道的,忍一忍就過去了。

瑞克:然後和一群喪屍夥伴同樂嗎?

邁可:沒錯。我從來沒有這麼多朋友過。

我們最好先描述病毒是什麼,以及它能做什麼。首先,病毒是一種生物有機體……哇!我們已經脫離科學的領域了。病毒到底是生物還是化學物質,眾人莫衷一是。換句話說,我們不知道它是不是活的。這好像很荒謬,但是關於生命的定義有一套很寬鬆的標準,然而病毒並非完全符合這些標準。對,它們會繁殖,可是如果沒有其他生物的協助,它們就做不到。也就是說,它們不是自主的生物,無法靠自己在環境中四處飄蕩當個病毒。要當一個病毒,就要賴著其他生物過活。也許在遠古的演化歷史上,病毒曾經是能自己生活的生物,卻不知怎麼地失去了單獨生活的能力。但現在,它們需要像我們這樣的宿主。

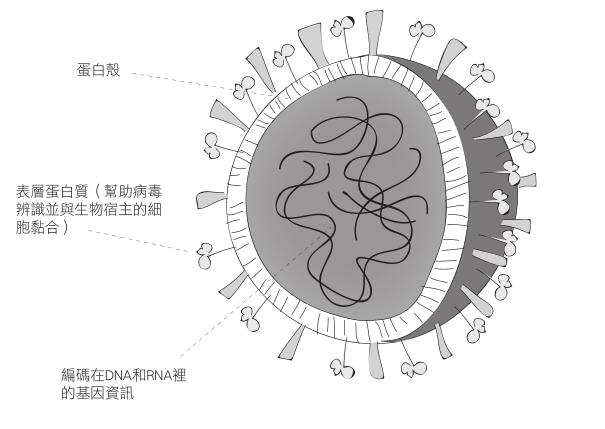

好,那我們重新開始。病毒的基本成分很簡單,首先,有一點DNA,還有 DNA 的分子姊妹 RNA(我們在《千鈞一髮》那章會再解釋),這些分子含有建立病毒複本的指示。但是為了創造出複製品,病毒需要生物細胞內的生物化學機制。進入那樣的細胞中不是容易的事,因為生物有機體具有防衛機制,例如吞噬外來 DNA的酵素就是其中之一。所以,病毒的指示被封閉在蛋白殼體中,這是由無害的蛋白質形成的保護層。有些病毒還會從宿主的溯源基因偷取物質,再形成一層外殼,補強蛋白殼體;這些都能幫助病毒偷偷溜進生物體內。

圖6-1 典型的病毒

大概就是這樣。病毒能夠如此奉行極簡主義,是因為它只有一項工作:繁殖。它不是故意要造成那些浩劫的。事實上,毀滅宿主的是壞病毒,如果宿主能讓你活著,給你更多資源,為什麼要毀了宿主?

人類基因物質裡大約有百分之八其實是病毒的基因物質,這項事實支持了病毒不必然是冷酷無情、從容專注的殺手之論點。顯然我們的祖先曾遭受感染,而那些病毒將它們的某些基因嵌入了我們的基因中,於是我們繁殖時也會繁殖那些基因,但不是以我們遭到病毒感染的形式來繁殖。研究人員懷疑,如果仔細分析我們所有的DNA,可能會發現自己有一半都是病毒。

那也不是什麼壞事,甚至還挺有用的。首先,在演化史上,病毒在其他生物體內造成的改變,幾乎肯定幫助了生物適應在新的生態位中的生活。病毒也是「水平基因轉移」的媒介,使生物能透過交換少量的 DNA 而演化。因此,病毒成為了生命故事中的一環。以人類來說,我們知道在胚胎發展過程中,基因體內的病毒 DNA會保護胎兒,抵抗母親血流中攜帶的某些感染。來自溯源病毒的基因也會控制我們某些幹細胞,引導基因交換,製造某些組織。

最近的研究顯示,病毒與宿主的這種共生與互惠已經延續了非常長的時間。一種稱為「擬菌病毒」(Mimivirus)的病原體,含有所有存活的生物體內都存在的七種基因。它們是「通用核心基因組」(universal core genome)的一部分——這是地球上所有的生命體內都有的約六十個基因。

儘管已經說明病毒其實只是「我們的一分子」,我們還是必須承認,它們有時候也可能造成一些問題。畢竟如果你曾經感冒過(我們打賭你一定有),你就會知道病毒感染有多討人厭。如果你曾經得過伊波拉病毒(我們希望你沒有),你就會知道病毒感染有多可怕,而且還可能致命。所以,如果病毒需要我們讓它們好好地繁榮發展,為什麼還會有這樣的情況呢?

很簡單,只能怪病毒以繁殖為單一目標、單一驅動力的特性了。首先,病毒透過空氣(流感,歡迎你)、昆蟲咬嚙時的分泌液(黃熱病請進)、皮膚或是黏膜的割傷或擦傷(皰疹你好)進入人體,接著附著在一個細胞的表面,想辦法穿過細胞膜。它的方法很多,要看是哪一種病毒而決定。有一種方法是單純的挖洞——小兒麻痺病毒就是這樣; 免疫缺乏病毒(HIV,即愛滋病病毒)會和細胞膜融合,被推進細胞內部;流感病毒則是受益於細胞的反應:細胞會吞噬病毒,讓攻擊者輕鬆進入細胞內的機制。

好玩的來了。一旦進入生物體內,病毒就會釋放自己的基因物質,綁架複製機制,讓病毒自己得以多次複製繁殖。宿主細胞的例行作業被蠻橫打斷,通常會因此死亡,新創造出來的病毒粒子則會闖入,並感染新的細胞,再次重複整個過程。演化使最成功的病毒創造出某些適合散布的條件,感染其他生物。所以害你得到一般感冒的鼻病毒(rhinovirus)也會讓你打噴嚏,將另外兩萬滴帶著病毒的鼻涕散播到空氣裡,讓其他潛在宿主也呼吸到它們。伊波拉病毒演化出的方法則沒那麼犀利,基本上,它就是讓你液化,這樣新製造出來的病毒粒子就能輕鬆脫離人體的界限,散播到更廣大的世界中。

就是這種「找到新宿主以不斷繁殖」的需求,給你這個宿主帶來麻煩。如果是一般的感冒,這種演化出來的繁殖方法會讓人類覺得討厭,但(已經)很少致命。不過若是伊波拉病毒、狂犬病、天花等許多其他疾病,就會帶來大災難了。

但是說到病毒,人類自己也是造成問題的一部分原因。正反兩方的意見可以吵上幾天幾夜,但是很多人——好吧,科學家和恐怖分子——認為病毒可能是很有價值的工具。因此,我們的生物實驗室裡堆滿了經過改造後的病毒小傢伙。

無法否認,這些病毒很有用。比方說,我們能用這些病毒實現基因改造的治病方法。了解病毒也有助於我們了解自己的生理,改善我們抵擋感染的能力。也有科學家打算利用病毒 DNA 控制基因交換的能力來對抗癌症。這很合理,因為我們現在已經了解有些病毒(例如人類乳突病毒)其實會造成癌症。如果想知道怎麼製造疫苗,當然也必須研究病毒,我們很快就會講到這一點。

世界最大的病毒

世界前三大病毒的基因體中都有超過一百萬個鹼基對(base pair),而名副其實的「巨大病毒」(Megavirus)是當中最大的。它是在智利沿海地區的海水取樣中發現,基因物質內有一千一百二十個編碼蛋白質的基因。但你不需要擔心這個巨人,據信它只能感染海洋細菌。

話雖如此,本來大家也以為第三大的擬菌病毒也是類似的情況。這種病毒有九百七十九個編碼蛋白質的基因,是在布拉福(Bradford)的醫院冷卻塔水中發現的。一開始,科學家說它只能感染變形蟲,但是等到法國一間研究型實驗室進行調查時,才發現它居然感染了一位技術人員,並發展成肺炎。這次事件後,法國研究人員同意將擬菌病毒所在的研究設施安全等級升為「生物安全等級二」。

在這兩種巨大病毒中間的是媽媽病毒(Mamavirus),基因體內有一千零二十三個編碼蛋白質的基因。它也會感染變形蟲,但是它還有一項特色:它有自己的寄生生物。當媽媽病毒在變形蟲內建立好自己的病毒工廠後,超小的迷你病毒寄生生物——發現者暱稱它們是「小同伴」(Sputnik)——就會入侵這座工廠,用自己的機制繁殖。

堪稱令人愉快的是,這些小同伴會破壞媽媽病毒的運作,嚴重到使大型病毒製造出畸形的自我複製品。換句話說,小同伴害媽媽病毒過得不太好。

不幸的是,還有病毒武器的問題。如我們所見,成功的病毒很擅長自我散布。有些病毒天生對這件事就很拿手,有些則否。這一點能否改變,是一個極端重要的問題。

就在《28 天毀滅倒數》的開頭,研究受感染的黑猩猩的一名科學家,為實驗室的工作提出了一個糟糕又難以令人信服的理由:「為了治療,你必須先了解。」大衛·史奈德(David Schneider)飾演的角色曾這麼嘀咕——必須說的是,這滿沒有說服力的。我們姑且相信史奈德,也許導演就是故意拍得沒有說服力,也許這個科學家過去從來不曾必須說明自己研究的正當性。

提到病毒,科學家會做一些很可笑的事。比方說亞洲禽流感H5N1 的科學研究,這是很麻煩的東西——你一點都不會想得到H5N1 禽流感。不過還好,這也不是很容易得到的流感。就像伊波拉病毒,你必須要近距離接觸鳥類,才有可能會染上你自己的病原體,而且這種病通常不會在人之間傳染,而生物恐怖分子很想要改變這件事。所以現在有一些計畫在進行,試圖了解要將 H5N1「武器化」有多麼困難,也就是使 H5N1 禽流感變得和一般感冒一樣,可以透過空氣傳染而散布——所謂的霧化(aerosolization)過程。一旦了解此事的困難程度,政府就能決定是否需要保護人民免受立即的威脅所害,以及要不要開始研究針對風媒病株的疫苗。唯一知道恐怖分子能不能成功霧化 H5N1 的方法,就是自己試試看。換句話說,幫恐怖分子做他們要做的事。

結果顯示,這是可以做到的,而且也已經實現了——一群荷蘭科學家在 2012 年做了這件事。而且你可能會很驚訝,當有人建議這些科學家最好不要在公開的科學文獻中發表他們使用的技術時,這些科學家居然還鬧出了不小的風波。你可能會更驚訝的是,他們進行研究的實驗室並沒有「最高等級的安全措施」。這間實驗室被指派為生物安全等級 3+,是第二高的安全等級。

我們知道你在想什麼。什麼?奇怪的是,科學家向來素行不良,總是沒有盡可能為他們的危險工作做好安全措施。比方說,他們會打翻東西。1978 年,伯明罕大學的研究人員就不小心把天花病毒散布到大樓的通風管裡,於是病毒寄宿在當時於樓下工作的記者珍奈·帕克(Janet Parker)身上,使得帕克留名青史,成為史上最後一個天花病毒的受害者。這不是特例。2004 年,兩名在中國研究嚴重急性呼吸道症候群(SARS)的研究人員,不知道怎麼搞的,自己也被感染了,並且在感染後離開實驗室,造成另外七個人也受感染。七人當中有一個倒楣鬼——其中一位研究人員的母親——因為感染而死亡。

憂心的研究人員計算了一下這種事在未來發生的可能性,發現荷蘭科學家霧化的 H5N1 病毒有百分之八十的機率會在四年內逃離實驗室。面對這樣的機率,我們非常有理由要提高警覺。

儘管有種種令人憂心的情況,不過人類的粗心、愚蠢或是惡意依舊不太可能實際造成全球的病毒大流行。比較有可能的,是過去人類沒有接觸過的病毒,在某個時間點進入了人類環境,造成浩劫。這聽起來很遙不可及嗎?不是的,我們周圍有很多病毒。一茶匙的海水裡,就有大約一百萬個病毒粒子。事實上,海水取樣已經讓人類發現數百萬種尚未成功登陸的病毒,我們的實驗室也尚未能辨認它們。這代表有非常多生病的新方法,而且我們可能因此死亡。所以,提出下一個問題也很合理:我們怎麼保護自己免受感染?

來抓我啊

瑞克:整部電影最愚蠢的時刻,就是男主角墨菲剃鬍子那段。他幹嘛要剃?鬍子超棒的。

邁可:蠢的地方不在那裡。而是他居然乾剃,刮傷了自己的臉。這樣他就更容易因為一滴喪屍的血而感染「暴戾」病毒了。

瑞克:所以鬍子不只看起來帥,還可以保護你免受感染?

邁可:其實還能防止你被揍。研究顯示,大家會覺得留鬍子的人比較強壯,比較有威脅感。

瑞克:這我早就知道了。所以,你應該留我這樣的鬍子,你遠比我需要它。

我們正在進行演化的軍備競賽。病原體想利用我們達到它們的目的,並隨時發展新方法做到這一點;而我們則不斷用改善後的免疫系統反擊,所以去年冬天戳的那一針流感疫苗,這一季就不管用了,你必須再打一針新的。流感病毒靜止不動是活不下去的,必須突變才能生存,才能哄騙你隨時保持警覺的免疫系統。

你應該為自己的免疫系統感到自豪。這是一種防禦機制,複雜到我們很難理解它超乎尋常的功效。經過數千年的發展,免疫系統會使用各式各樣的技巧,在戰爭中辨認並中和掉任何影響你身體健康的威脅,同時讓必要死傷維持在絕對最小值。防禦過程中,通常會有輕微的溫度上升以及嗜睡現象,可能還會流鼻涕、肌肉痠痛,或是在吞嚥時感到痛。但是只要想想身體裡的情況,就知道這些只是小小的代價。

其實你有兩個免疫系統。一個是「適應性」的,由血液中循環的各式各樣細胞組成。這些細胞會製造抗體與其他分子,負責辨識特定蛋白質——通常是和細菌、寄生蟲、病毒有關的蛋白質——然後用「鎖鑰機制」抓住這些蛋白質。

這個適應系統是後天免疫性的源頭。當我們的身體開始成為病原體的東道主時,某些細胞就會製造擊敗病原體的抗體,回應受感染細胞發出的痛苦訊號,釋放出能鎖住病毒(或細菌,或隨便其他東西)的化學物質,阻止它找樂子。這種成功的防禦細胞會增生,創造出殺人機器細胞後代,看到這種病原體一律殺無赦。

「先天性」的免疫系統就不一樣了。雖然無法針對特定病原體制定反應,但是它會攻擊所有外來物或是異常物,其細胞會偵測並摧毀細菌。被稱為吞噬細胞的白血球以及 T 細胞,都是先天免疫系統的成員,其他成員被稱為自然殺手細胞(natural killer cell),會尋找細胞表面是否出現暗示腫瘤或病毒存在的改變,確認組織是否健康。先天免疫系統中還包括酵素,它們會為威脅做化學標記。就像導彈需要雷射引導,這些化學標記能引導吞噬細胞與其他免疫系統的火力對準威脅。酵素也會忙著溶解細菌的細胞壁,消化病毒的外層,使其更為脆弱,偽裝也被解除。這就是免疫系統中會造成發炎反應的部分,通常與發燒有關,但這也是為了治癒你而伴隨來的戰爭副作用。

小鬼當家續集:紐約迷途

從很多方面來說,如果有一種疾病存在好幾週的潛伏期,而你在不知道自己已受感染的情況下四處散布,那結果會比「暴戾」病毒嚴重多了。現在,每天有好幾百萬人在世界各地往來,所以像是禽流感或是茲卡(Zika)這類的病毒疾病變得非常嚴重——它們有相對長的潛伏期,使得感染者會在沒有被發現、沒有任何症狀能警告他人的情況下,四處旅行及與他人進行交流。

檢疫隔離是常見的對策。找出可能遭受感染的人,讓他們與外界隔絕。這種策略從古代就已經開始使用,但它沒有防呆裝置——尤其在現代更是如此。限制旅行非常困難。2013年伊波拉病毒爆發時,限制民眾前往西非的措施就被某些人視為是不合理的要求,會對該區的經濟造成負面影響。2016年的里約奧運也曾被建議取消或移地辦理,因為有感染茲卡病毒的風險,但當時的回應是——這是完全無法想像的因應措施。

不過有時候隔離倒是能確實執行。1972年,南斯拉夫政府在世界衛生組織(WHO)的要求下實施戒嚴,隔離一座發現天花感染的村莊。當時的管制確實管用,那些村民是歐洲最後感染天花的人。在《28天毀滅倒數》裡,整個不列顛群島都被隔離了。劇中娜歐蜜·哈瑞絲(Naomie Harris)飾演的角色莎倫娜表示,隔離失敗了,巴黎和紐約也都出現了「暴戾」病例。她錯了——但只是暫時的。在續集《28週毀滅倒數》(28 Weeks Later)中,感染已經擴散到巴黎。原因不是有人放出了憤怒的紅眼喪屍,而是更可怕的 ——一個沒生病的帶原者。我們已經看過許多病毒都有無症狀帶原者,HIV、傷寒、艾司坦巴爾疱疹病毒(Epstein–Barr)和披衣菌(chlamydia,亦稱衣原體)都是例子。我們已經警告過你了。

儘管我們的免疫系統這麼厲害,疫苗還是能助它一臂之力。當你接種疫苗,死亡的或受到嚴重妨礙的病原體就會進入你的血液,你的免疫系統發現它,發展出殺死這個特定病原體所需要的抗體,並留在你體內,讓你對特定威脅免疫。

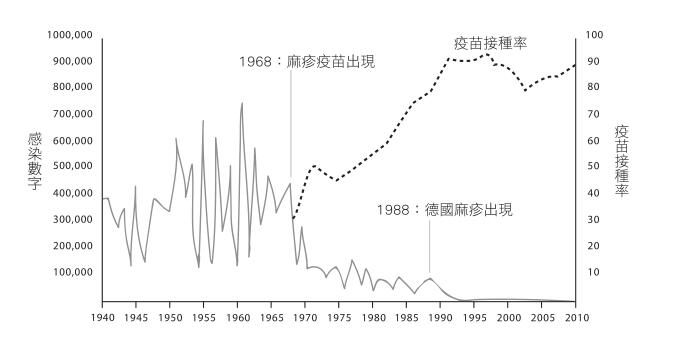

疫苗接種是人類歷史上最偉大的成功故事之一,現在每年能避免兩百到三百萬人死亡。以麻疹疫苗為例,在本世紀就拯救了超過一千七百萬個生命。

然而,疫苗只有在病原體沒有改變太多的情況下有用。當病原體的生理型態演化到某個程度,抗體就無法認出它們。所以,如果你是一個創造出喪屍的危險病毒,那演化就是你的朋友。

這就是 HIV 的一個嚴重問題——它演化得超快。只要二十四小時,單一個病毒就能繁衍出數以十億計的複製品,而且因為它這臺影印機本身品質不是太好,所以這些複製品彼此間都有些微差異,而有些差異反而使得這種病毒獲得擊敗宿主免疫系統的優勢。更糟的是,兩種不同版本的 HIV 還能在宿主細胞內結合,創造出另一種新變體。這種天生的高度變化性使得治療 HIV 非常困難;它很快就能抵擋早期以藥物為基礎的治療,以及宿主的免疫系統發起的任何攻擊。HIV 的快速演化還會根據宿主而變異,這是使疫苗發展非常困難的另一個原因。

圖6-2 麻疹疫苗的出現,阻止了麻疹大規模爆發,使該疾病在英格蘭和威爾斯確實絕跡。

還好,新一代抗 HIV 藥物「抗逆轉濾病毒療法」(antiretroviral therapies)獲得極大成功。這些藥物能阻止病毒在人體內自行增生,並將血液與其他體液內的病毒粒子數量降低到無法感染他人的程度。雖然病毒沒有被摧毀,但它也沒有贏。這是現代醫學最偉大的成就之一,只要你能獲得這些醫療,得到 HIV 就不再必死無疑。不過,是否能取得這些藥物卻屬於經濟與社會議題——在近期伊波拉病毒爆發時,發展疫苗的過程中也曾出現同樣的情況。

我們在 1976 年首度發現伊波拉,這種病毒的傳染途徑是體液交換,包括性行為、開放傷口、哺乳或任何直接接觸他人體液的途徑。它不會讓你變成喪屍,也不會使你攻擊他人。但是感染伊波拉病毒會使你發燒與不適,因為你的身體試圖對抗它。這種病毒還會使你出現腹瀉、嘔吐等流出體液的情況,好讓它藉此脫離你的身體,感染新宿主。駭人聽聞的眼睛流血雖然不是那麼常見,但也是伊波拉病毒奪取世界的策略之一。因為病毒會破壞身體各處維持血管接近體表的黏膜,而眼睛內也有這種黏膜,加上病毒也會阻止血液凝結,所以一旦你開始出血,血液就會一直汩汩流出。除非你很幸運,剛好天生有某種免疫力(如果你得到伊波拉病毒,恐怕不會用「幸運」來形容自己),否則你就會在一週內死於多重器官衰竭。

聽起來非常恐怖。但是一開始,西方國家並不認為伊波拉的威脅性有高到足以特地為其建立疫苗計畫。美軍在 1970 年代研究這種病毒後,他們判斷如果要在伊波拉盛行地區執行任務,只要有良好的衛生條件,配合與帶原者最低程度的身體接觸,情況就能得到控制。疫苗發展計畫因為涉及各種交涉和成本,看來根本不值得。

感謝非營利組織與威康信託基金會等慈善團體的好心(而且,苛薄一點說,多虧了感染者可能搭機前往歐美地區的威脅),我們現在總算有疫苗了。只要我們願意開始嘗試製造疫苗,這幾乎是立刻就能成功的事。國際社會從 2014 年開始努力,到了 2016 年底,西非幾內亞就有將近六千人接受了疫苗測試,並得到疫苗成功的結果。接下來幾個月裡就出現了三十萬劑疫苗的訂單,當下一波討人厭的伊波拉病毒又出現時,它會立刻面臨有效的抵抗。

那《28 天毀滅倒數》的「暴戾」病毒呢?它是以伊波拉病毒為基礎,也會造成血紅的眼睛等許多類似的症狀。那麼,這種病毒的其他影響出現的可能性有多大?病毒會把我們變成暴衝的喪屍嗎?

速度與狂暴

邁可:我很愛快結局的那段細節,變成喪屍的士兵克里夫頓在鏡子裡看見自己的倒影時,他看起來有點困惑。這是不是代表他自己沒有意識到被感染?

瑞克:我覺得你想太多了。

邁可:我不覺得。這是很合理的問題:喪屍有意識到自己是喪屍嗎?

瑞克:你有意識到自己在說什麼嗎?大家都為了那個掛在鏡子後面的小孩提心吊膽的,你卻在想那個場景是不是構成一個有效的實驗程序。

真是諷刺啊。《28 天毀滅倒數》裡的「暴戾」,一開始的設計是希望有助於發現減少暴力的藥物。不幸的是,當病毒 DNA 與伊波拉病毒結合*33 ,演化突變卻造成了完全相反的結果,帶來暴亂、強暴、殺人、飢餓,以及整體來說非常不英國的大不列顛群島。

感染伊波拉病毒絕對不會讓任何人暴衝。如我們剛剛所說,它會破壞宿主身體,使受害者變得虛弱,無法為自己做任何事,這是我們對生病的一般反應。事實上,免疫系統的首要工作,就是確保我們把所有資源投入對抗感染,而不是去上班或是去某人家接電線。免疫系統中的生物分子——細胞介素(又稱細胞激素)會讓你腿軟、食慾不振,以確保你不會浪費能量,就連消化這種被動的行為也要減少。那麼,相反的情況可能發生嗎?

嗯,是的。我們之所以會知道,是因為確實有些感染會改變人類行為。有些只是細微的改變,不太可能造成騷動,但其他的就有點可怕了。

讓我們先從最溫和的改變開始說起,這樣會比較容易接受。首先是一種叫做 ATCV-1 的綠藻病毒(chlorovirus)。一開始,我們以為這是感染藻類的病毒。然而,在一次研究發現,這種病毒出現在精神病患者身體內外的微生物中,因此巴爾的摩的約翰霍普金斯大學醫學院裡的微生物學家開始覺得好奇,進行了一些測試,發現百分之四十三的受測樣本身上有這種病毒。

這相當令人憂慮,因為 ATCV-1 具有使大腦混亂的特性。它會使你的大腦視覺與認知過程變慢百分之十,縮短你的專注時間。受到這種病毒感染的老鼠,專注時間會比未受感染的老鼠短,也不像健康老鼠那樣能快速走出迷宮。牠們還會失去好奇心,對探索新事物沒那麼感興趣。據推測,如果這種病毒出現毒性更強的型態,我們會變得更笨——更像喪屍。

好,我們可以和 ATCV-1 和平相處(也許我們根本已經感染它了)。但是我們也和自己的貓和平相處,而牠們身上也有寄生蟲;有些研究者認為,這些寄生蟲也會影響我們行為。你可能已經知道,貓糞便中的寄生蟲弓蟲(Toxoplasma gondii,一種單細胞生物)對懷孕婦女非常危險,因為它會傳到胎兒身上。但事實上,任何人都可能受到感染。預估數字有很多種版本,但一般認為大約三分之一的人類都已受弓蟲感染。它的影響相當輕微——會讓我們變遲緩、暴躁,還有(滿莫名其妙地)更有社交能力。如果你想找某種具刺激性、會讓人變成一大票行動遲緩,但是有攻擊性的喪屍病毒,那不用捨近求遠,看看貓砂盆就好。

致命圈套

「暴戾」病毒造成數百萬人死亡,但還有其他感染威力更強的病原體……,由主天花病毒與次天花病毒引發的天花,是史上唯一從自然界被抹除的人類傳染病。光在二十世紀就造成了超過五億人死亡,沒有人知道過去還有多少人死於天花。

淋巴腺鼠疫大流行帶給我們黑死病,在十四世紀奪走歐洲三分之一的人口,約有七千五百萬人在當時死去。引發黑死病的細菌至今依舊在我們左右,偶爾還會爆發疫情。

西班牙流感在第一次世界大戰末帶來可怕的病毒爆發。地球上約有三分之一的人口被感染,造成五千萬到一億人死亡。

瘧疾寄生蟲每年奪走約兩百萬人的性命,大部分都是五歲以下的小孩。目前仍在研發瘧疾疫苗,但是進度出奇地緩慢,因為大部分患者都在非洲、亞洲與南美洲,他們付不出治療的費用。

HIV造成兩千五百多萬人死亡。儘管我們已經成功研發出控制該病毒的藥物,但它還是會攻擊免疫系統,在世界上無法自由取得該藥物的地區,依舊有不計其數的人喪命。

肺炎是最嚴重的細菌感染,每年有一百到兩百萬人因此死亡。這種細菌寄宿在大約三分之一的人類體內,造成每年約一千萬人罹病。流感每年奪走五十萬人的性命,由於它演化快速,即使流感疫苗有效,也必須每年重新設計。

斑疹傷寒是一種細菌感染,光是從1918到1922年就造成約三百萬人死亡,此次大流行受害者多數為士兵。這種細菌是經由虱子擴散,在衛生條件受限的情況下特別致命。現在這種疾病已經受到良好控制,全球致死率只有五百萬分之一。

弓蟲研究提出了一些很有意思的發現。比方說,我們知道感染比較容易出現在有某些精神異常症狀的人身上,例如精神分裂症或躁鬱症患者。但更讓人手足無措的,是它與一種稱為「陣發性暴怒疾患」(intermittent explosive disorder,IED)症狀間的關聯性。

IED 患者傾向出現短暫的、不受控的攻擊行為,其中一項症狀就是愈來愈常在開車時發飆。根據芝加哥大學的教授艾米爾·柯卡羅(Emil Coccaro)的研究指出,這些人感染弓蟲的機率是「正常」人的兩倍。很難確定貓的寄生蟲如何引發暴怒,但是有一種理論是,感染會誘發大腦的化學物質,過度刺激腦部對感知到的威脅的反應,或者只是抑制了理性評估環境中威脅的處理通道。為什麼呢?也許這使得貓的獵物無法分辨威脅的真假,讓貓能輕鬆獵捕。這就是共生的一個例子:寄生蟲和宿主是互利的。獵物的社交能力增加、彼此互動越頻繁,有助於寄生蟲傳播,同時也使獵物變得有點糊塗、遲緩,讓宿主更能輕鬆獵捕。

實驗顯示,弓蟲在人類身上造成的影響比較複雜一點。感染後的女性會比較外向、信任他人,而男性則會比較內向,對他人保持戒心。不過,男女的反應時間都會變慢。如果這是通往喪屍末日之路,那麼未受感染者至少能在戰鬥中支撐下來。

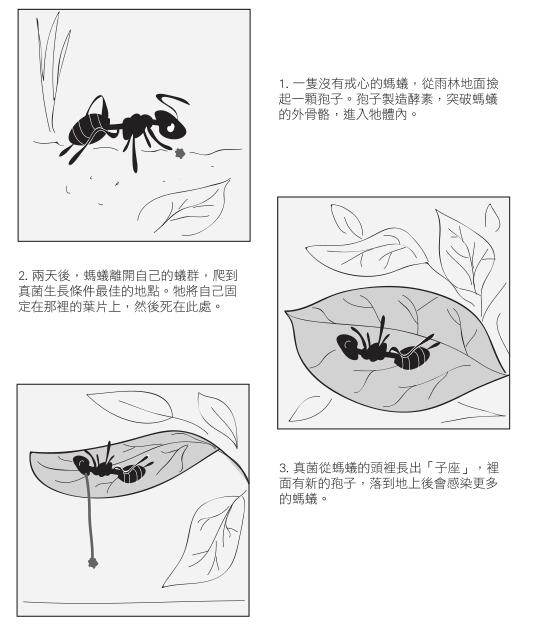

也許我們還能做得更好。要製造出喪屍,你需要激烈的行為改變,可能是像蛇形蟲草屬(Ophiocordyceps)這種寄生真菌所能造成的結果。這種真菌是在巴西雨林中發現的,它會感染螞蟻,釋放出混合化學物質,使螞蟻變成小小的機器人,無法控制自己的行為。兩天後,這些喪屍蟻就會聽從真菌的指揮,爬到溫度和濕度最適合真菌生長的特定高度,然後用上顎卡在植物上。固定好了以後,真菌就會釋放一種化學武器,殺死這些螞蟻,再從牠們的頭後方長出會釋放孢子的莖,稱為「子座」,進一步散布它們的存在。真的很陰森。

圖6-3 如何讓沒有戒心的螞蟻變成喪屍

然而,雖然電視委員會延後播出瑞克在 ITV2 臺的《安全密碼》第三季*34 ,但是目前還沒有發現能感染人類、控制人類心智的真菌。

現在要談談大家最期待的部分了。如果我們想要提高創造出「暴戾」病毒的機率,我們的努力可能不會是肉包子打狗那樣有去無回,尤其是那狗可能得了狂犬病。

狂犬病是真正可怕的疾病。它和伊波拉病毒相似,會造成多重器官衰竭,導致緩慢又折磨的死亡過程。它對人類的致死率幾乎是百分之百,全世界每天有七十五個小孩因狂犬病而死。但是不像伊波拉病毒,狂犬病不會讓人倒下,安靜地死去。它會讓人發狂。

染上狂犬病的人類已經夠倒楣了,還可能會出現瘋狂的攻擊性。他們會經歷幻覺與妄想、瘋狂流汗與流口水,還會有無法控制地想咬人的衝動。這是病毒經典的行為——病毒會累積在唾腺,所以「咬」這個動作,會是感染其他宿主最佳的方式。其他症狀像是怕水或液體,加上受害者試圖吞嚥時會發生無法控制的肌肉痙攣,都在在增加了嚴重性。這些充滿病毒的唾液,最好的散播路徑是透過張大的嘴巴,而不是喉嚨,所以如果你無法喝水,或是連看都不能看那東西,那你就無法稀釋唾液中的病毒含量。這種病毒真的很有一套。

狂犬病病毒能以這種方式控制感染者行為,是因為它會進入中樞神經系統和大腦,形成腫脹,影響人類行為、情緒以及運動功能。如果你想要證據證明你的自由意志能輕易葬失,而且這種喪屍狀態確實可能發生,就去看看關於狂犬病的科學文獻吧。就像我們說過的,真的很恐怖。

所以,我們對於「暴戾」病毒的結論是什麼?就算只是粗略看過少數幾種已知感染會造成的症狀,我們幾乎就能得到「暴戾」病毒的所有元素,接著只要把這些感染拼湊在一起就好。所以不難想像一個反烏托邦的實驗,把真菌、一些貓大便、得狂犬病的狗的唾液,還有藻類病毒,通通放在一個讓人惡夢連連的有蓋培養皿中,等待演化發揮作用。一段時間後,你可能就會得到很有意思的東西。這東西會讓人想社交,所以會離開家、和他人成群結隊,但又會有不合理的攻擊性,還變得有點笨、有點遲緩,並且像隻興奮的小狗想到處咬人。受感染者還會體驗到「完全無法控制自己行動」這種一點都不令人羨慕的感受。我們能製造出「暴戾」病毒嗎?其實沒有那麼不可能。

瑞克:所以我們害怕病毒是應該的——尤其是會讓你產生液體的那些。不過我覺得很安慰,因為我們愈來愈能減少威脅了。

邁可:可是,萬一有個能把我們都變成喪屍的新東西演化出來,那該怎麼辦?

瑞克:我還是很驚訝這居然有可能成真。老實說,我覺得毛骨悚然。

邁可:其實演化通常是意外造成的,可能要花很長的時間才會實現種種條件。

瑞克:除非某個喜歡意外的科學家,推了演化一把。

邁可:拜託,怎麼可能。

瑞克:你說真的?你剛剛都沒學到東西嗎?

註釋

*34 譯註:Safeword,由本書作者之一瑞克·艾德華斯擔任主持人的英國遊戲節目,賣點為結合名人社群網站,以及激烈的唇槍舌戰。播出期間曾有參加者批評節目過於惡劣,引發爭議。