U型理论的发端

如前所述,盲点涉及了我们注意力的结构和源泉。我是在和汉诺威保险公司前任首席执行官比尔·奥布赖恩交谈的过程中,第一次注意到组织中存在盲点的。比尔告诉我,多年来他一直实施组织学习项目、推进公司变革,得到的最大感悟是:“一项干预措施的成功取决于干预者的内在状态。”这句话引起了我的共鸣!在我看来,决定成功的因素不仅是领导者的行为以及方式,还有引发他们行动的“内在状态”,即我们所说的,注意力的源头和质量。这意味着,如果产生行动时的内在状态不同,那么即使是同一个人,在完全相同的外部环境下做同样一件事,导致的结果也会截然不同。

当我认识到这一点时,不禁产生疑问:我们对于这种“内在状态”到底了解多少呢?我们能够完全掌握领导者和管理者们的所作所为及其实施过程,但是说到这个“内在状态”,简直是一无所知!我甚至不能确定这样的内在状态到底有几种,是两种吗?还是十种?因为它正好就存在于我们的盲点之中,所以无从知晓。然而,我无数次地听到资深领导人和富于创造性的人士提起:这种盲点恰恰最为关键。正是这种盲点将大师级的领导者和表现一般的普通人区分开来。也正是出于这个原因,2 300年前,亚里士多德要将知识分为两大类:其一为 “什么” (what)的科学知识 (episteme) 和“如何”(how)的实践技能 (phronesis, techne),其二为对首要原则 (first principles)、觉察(nous)和理论智慧(sophia)之源的内在认知。

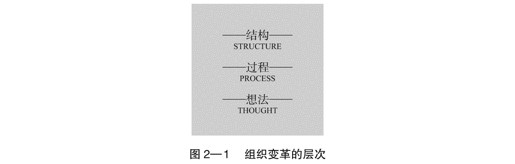

1994 年, 刚来到麻省理工学院不久,我听了一场关于组织学习的演讲。演讲者是里克·罗斯(Rick Ross),《第五项修炼·实践篇》(The Fifth Discipline Fieldbook)一书的合著者。为了回答听众的问题,罗斯走到白板前画了以下这幅图(见图2—1)。

正是罗斯这幅简单的图让我认识到组织中的变革发生在不同的层次上。 这幅图马上就刻画在我的脑海里,对我很有帮助,因为从“结构”到“过程”再到“想法”的变化是一个由实到虚的转化。而当我在脑海里完成这幅图时,我又增加了两个层次:其一在“结构”之上,其二在“想法”之下;另外还有一个横向的从知觉到行动的过渡,请见图2—2。

我把处于U型底部的状态叫作“自然流现”。这个概念在第三部分会有进一步的介绍,目前我们先将其解释为“从内心深处向外观察”,即感知我们未来最高层次的潜力,并据此展开行动。如果我们能够拓展思维、敞开心灵;如果我们能够发挥意志力,感受到内在的推动力,想要采取行动应对周围持续出现的新情况,就说明我们正处于这种状态。

我在此后的演讲中,以及与团体、组织和社团的合作中,经常展示这幅图,我注意到每次它都能够在有经验的管理者中引起很强烈的共鸣。随着对这幅 U 型图案的接触越来越多,人们开始了解两个关键的轴向。其一是横轴,表示“认知”(perception)与“行动”(action)之间的区别,我们从深层次的联系与感知开始,努力做到行动与实现。其二是纵轴,表示变革的不同层次,由最表层的“反应”(Re-acting)开始,直至贯通到最深层的“再生”(Re-generating)。

目前绝大多数学习和变革方法都以库伯的“学习圈理论”(Kolb Learning Cycle)为基础,该理论指出学习的顺序是:观察、反思、计划和行动。在按照这种方式建立的学习过程中,学习就意味着汲取过去的经验。哈佛大学的克里斯·阿吉里斯(Chris Argyris)和麻省理工学院的唐纳德·舍恩(Donald Schön)所称的单环学习(Single Loop)和双环学习(Double Loop)的区别,指的也是基于过去经验的学习。单环学习表现在 “反应”和 “重组”的层面上,而双环学习则可以“重构”为例(包括对自我深层假设和指导原则的反思)。但是,U 型图又超越了双环学习,其最深层次已经达到了“再生”,并且进入了一个完全不同的“时间流”。不再是过去,而是想要生成的未来。在本书中,我将其称为“自然流现”或是“U型过程”。

当然,U型理论并不是我凭空想象的,它源自于我多年来在不同环境、活动和一些研究中为寻求变革所做的工作,我此前的两本书中都有收录。我曾经做过一次环球旅行,探访世界范围内的主要文化区域,研究和平与冲突的动态,这些都是我早期关于社会发展和变革的重要思想来源。我去印度学习了甘地的非暴力冲突转换方法,去中国、越南和日本学习了儒、释、道,了解发展和生活的不同方式。我还有幸和一些独树一帜的学者们一起工作,如埃克哈德·开普勒(Ekkehard Kappler)和约翰·加尔通(Johan Galtung),他们让我懂得批判性思维和科学可以成为社会转换和变革的强大动力。其他影响我思想的来源包括先锋派艺术家约瑟夫·波依斯(Joseph Beuys)的作品,以及亨利·戴维·梭罗(Henry David Thoreau)、马丁·布伯、尼采、埃德蒙德·胡塞尔(Edmund Husserl)、马丁·费希特(Martin Fichte)、亚里士多德和柏拉图的作品。在哲学领域,对我影响最深的是教育家和社会变革家鲁道夫·斯坦纳(Rudolf Steiner),他对科学、哲学、意识和社会创新的整合一直为我的工作带来灵感,U 型理论深深得益于他基于“歌德现象”这种科学观点的方法论。

我在阅读斯坦纳的著作《自由的哲学》(The Philosophy of Freedom)时所获得的关键性启示,和我在麻省理工学院与埃德加·沙因(Edgar Schein)共同完成第一个研究项目后得出的想法不谋而合。在那个项目中,我们探讨了所有麻省理工学院斯隆管理学院的研究员们得出的变革理论。我们在这些不同的理论和框架中有了自己的发现,得出了一个十分复杂的框架综合体,最后作总结时,埃德加审视着我们的成果,说道:“也许我们应该回到原始数据,再重新开始。也许我们应该更加重视自己应对变革的体验。”用斯坦纳的话说,我们应该用更加清晰、透明和严谨的方式来深入分析自己的体验以及思维过程。换言之,要相信自己的感官,相信自己的观察能力,相信自己的认知,把这一切作为所有调查研究的基础起点;随后,要一路追溯你观察的历程回到它的源头,这也正是胡塞尔和瓦瑞拉在他们关于现象学方法的著作中所倡导的。斯坦纳的《关于自由的哲学》关注的是个人的意识。而在U型理论中,我们将探索集体注意力的场结构。

在施乐帕克研究中心访谈布莱恩·亚瑟

1999 年,我和《同步性:领导力的内部途径》(Synchronicity: The Inner Path of Leadership)一书的作者约瑟夫·贾沃斯基(Joseph Jaworski)开始合作一个项目。我们的任务是创造一个学习环境,帮助壳牌石油和德士古(Texaco)合并组成的企业的领导们快速学习,并开发出在不断变化的商业环境中创新的能力。

为了做到这点,我们就“创新”这一话题采访了实践者和思想领袖们,其中包括达菲研究所(Santa Fe Institute)经济学项目的创始领导布莱恩·亚瑟(Brian Arthur),他因通晓高科技市场方面的开创性贡献而闻名。当我和约瑟夫走向位于加利福尼亚帕洛阿尔托市(Palo Alto)的施乐帕克研究中心(Xerox PARC)大楼时,我情不自禁地想起了所有发源于这个地方的革命性创造。20 世纪 70 年代至今,施乐帕克研究中心一直被认为是最具创造力的研发团队之一。地球上几乎每一台台式电脑上,都能看到这个中心发明的麦金塔(Macintosh)图形用户界面;该中心还发明了鼠标等不计其数的核心思想和技术,被包括苹果计算机和 Adobe 系统之类的成功公司所使用。然而具有讽刺意味的是,所有这些发明和突破都没有被该中心的母公司施乐资本化。施乐的主要精力都用于如何经营这家曾经辉煌一时的复印机公司,相反,这些思想被其他组织和人员获得并进一步开发。

亚瑟会见了我们,并随即开始谈论当今商业世界不断变化的经济基础。“你知道,”亚瑟说,“真正的力量源于认识到正在生成的模式,并顺其道而行。”他接着讨论了两种不同层次的认知:“大多数都是常态意识范围内的普通认知类型;但是,还有一个更深的层次,它超越了‘理解’(understanding),我称之为‘觉知’(knowing)。”

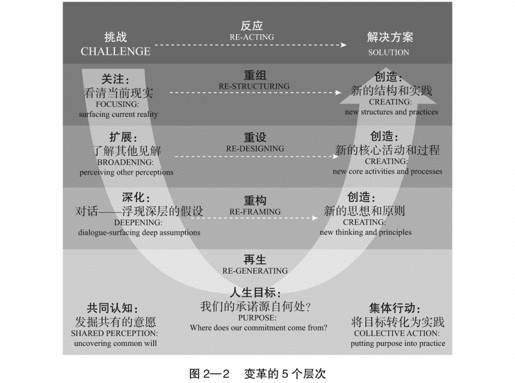

“设想一下,”他说,“硅谷的某公司突然邀我解决某个问题——不是真实的问题,而是一个复杂动态的情况要我去搞清楚。我会观察、观察、再观察,然后只是静修和反思。如果幸运的话,我将会触及内心深处的某些地方,让‘觉知’涌现出来。”他继续说,“你等待再等待,让你的体验自动萌发呈现出适当的结果。从某种意义上讲,这不是要你做决定,要做的事会自然清晰地呈现出来。你不能操之过急。这个过程在很大程度上取决于你真正的意图和你的为人。其中也有很多管理方面可以借鉴的地方。基本上我想说明的就是,真正起作用的是你内心的源头所在。”

这些洞见深深印证了我们从其他很多领域和行业的领导者那里听到的话。领导者需要应对他们的盲点,并转变他们行动的内在来源。

亚瑟请我们想象一下,假如苹果计算机公司决定从百事可乐公司雇用一位首席执行官,会发生什么情况?那位领导会带来他的一种认知:“降低成本、提高质量” 等类似的口号。这肯定行不通。但是现在想象一下史蒂夫·乔布斯来了——他能让自己置身困境的迷雾之外并以全新的方式进行思考。“他回到苹果公司时,互联网刚刚诞生。没有人知道那意味着什么。但现在再看看:他让苹果公司焕然重生。”顶尖的科学家们做的也是同样的事,亚瑟继续说道:“优秀但并非顶尖的科学家,能够遵循现有的框架并套用于某些情况。而顶尖的科学家可能只是坐下来放松,让合适的结构自发地形成。据我观察,他们的智商并不比优秀的科学家高,但是他们拥有这种觉知的能力,而这正是两者的差别所在。”

这种“另类的觉知”在中国和日本的艺术家当中也屡见不鲜。亚瑟说:“他们整个星期都坐在挂着灯笼的窗台上,只是凝神眺望,然后突然之间,他们会说‘哦’,并迅速完成画作。”

在回来的路上,我们意识到和亚瑟的谈话给我们带来了两个原则性洞见。第一,认知的类型是有区别的:分为常规型(下载式心智框架) 和深层次的觉知。第二,为了激活深层次觉知,必须经历类似于亚瑟提到的例子中的三个步骤:深入观察、联结到想要生成的事物、立即采取行动。很明显这次谈话与我早些时候关于 U 型理论的研究十分契合。所以,我在纸上画了一个 U 型图(见图 2—3),把和亚瑟谈话的关键要点描绘在上面,递给约瑟夫看。

我们意识到自己可能发现了非常重要的理念。接下来,我们就紧锣密鼓地将这个理论详细阐明、结晶并且进行提炼。我和约瑟夫在这些问题上的合作已经教会了我很多关于如何从觉知的深层源头展开行动的技巧。他在《同步性》(Synchronicity)这本书里分享了自己的人生故事,是一本关于个人如何接近创造力源头的很好的说明。出现在我脑海中的下一个问题是:团队、组织或机构要具备什么条件才能在相似的水平上运行呢?寻找这个问题的答案成了我们接下来的追求。

认知科学的盲点

这次访谈之后,我通过 U 型图和很多人分享了布莱恩·亚瑟关于创新力与变革的三个步骤。当他们遵循“观察、静修和反思、立即行动”的模式而行时,很多人会说:“我知道这个模式。我见过创新高手们这样做过,我自己创造力爆发的瞬间也感受到了这个过程。”但是当我接着问他们:“很好,那你现在所处的环境和组织当中的实际工作和生活状态是什么样呢?”他们的回答却通常都是:“不像这样,是另一回事,现在的状态更像你说的下载。”令人迷惑不解的正是这点,虽然绝大多数人知道这个创造力的深层内在,但是在日常的工作和生活当中,尤其是在大型机构的环境之中,我们却不能触及这个内在。我们仍然被锁在下载的陈旧模式里。为什么?我认为通往这个深层领域之所以困难,是因为缺少一张指引更加详细的地图。仅有三个步骤是不够的。我们需要的地图会标明每个步骤之间各种典型界点(thresholds)和深藏的部分,以及可能使“观察、观察”这个步骤碰壁的绊脚石。这张更加详细的地图应该是什么样子呢?

带着这个问题,我去巴黎与著名的认知科学家弗朗西斯科·瓦瑞拉做访谈。当时我正在进行一项由麦肯锡公司的迈克尔·荣(Michael Jung)主持的类似研究项目。1996 年,当我第一次见到瓦瑞拉时,他给我讲解了认知研究中的盲点问题。“需要一种方法来探索体验品质的最基本核心。换言之,问题不是我们对大脑和生物学了解得不够多,而是我们对体验了解得不充分……西方的系统方法存在一个盲点,每个人都认为自己了解体验,但我认为我们不了解。”

2000 年 1 月,当我坐在瓦瑞拉的办公室里时,我根本没有想到那是我们最后一次见面。当代最杰出、最有前途的认知科学家之一瓦瑞拉于 2001 年去世。我们那次谈话中,他解释说,他现在的工作需要对“方法”进行三角测量:心理学的内省、现象学以及冥思练习(contemplative practices)。“它们的共同点是什么?人类所共有的是什么?”瓦瑞拉沉思着,“19世纪 80 年代的德国人能够进行创造性内省,公元前 5 世纪或公元前4 世纪释迦牟尼佛祖的继承者能够创造出‘止禅’(samatha)来进行冥思,或者胡塞尔这样的人能够创造一套全新的现象学思想学派。这三项关于人类体验的实用学问有什么共通之处呢?”

“关键在于你怎样才能悟道。”瓦瑞拉三年间一直忙于写作一本名为《悟道》(On Becoming Aware)的书。在书中,他提问道:“能够将这个核心过程作为一种能力来培养吗?”“从这三项传统实践中可知,你首先必须辨别纯粹的第一人称的观点,和介于第一人称和第二人称之间的独特视角。然后我们回到第一人称角度来看,悟道可分为三个阶段:暂悬(suspension)、转向(redirection)和放下(letting-go)。”

║U 型图左侧的三个阶段║

这是每个人凭直觉都能知道的,他说:“但是,就像一个赛跑者想要成为马拉松运动员必须经过训练一样,理解和掌握这个过程也需要学习和指导。”我们一起过了一遍这三个阶段。瓦瑞拉解释说:“暂悬是暂停或搁置习惯的模式。在佛教的冥想中,你坐在蒲团上,升华到习惯行为的上一层,从一个更空灵的视角观察世界。”我们接着讨论有很多人坐着冥想却说什么都没有感觉到。为什么呢?“因为要点就是在暂悬之后,你必须忍受什么都没有发生的状况。为此,暂悬是一个非常微妙的步骤,能够坚持下来是关键。”

他接着解释了第二和第三个阶段:转向和放下。转向就是把你的注意力从“外部”重新引向“内部”,使其转向心智过程的源头,而不再是客观事物本身。他还告诫说放下需要轻缓。就像他和纳塔莉·德普拉(Natalie Depraz)以及皮埃尔沃姆斯基(Pierre Vermersch)共同在书中所写道的,放下意味着“接受我们的体验”。

令我印象深刻的是,瓦瑞拉所描述的转换注意力质量的三个阶段,或称为三个转折点,和我在团队里的经历十分吻合。瓦瑞拉谈论的是在我们悟道的过程中会陆续展开的注意力结构中深藏的部分:暂悬习惯性评判;把感知客观事物的注意力重新引向共同创造事物的过程;最后,通过放下旧有身份和意图来改变注意力的品质,允许新事物以正在生成的未来这一身份和目的自然涌现。

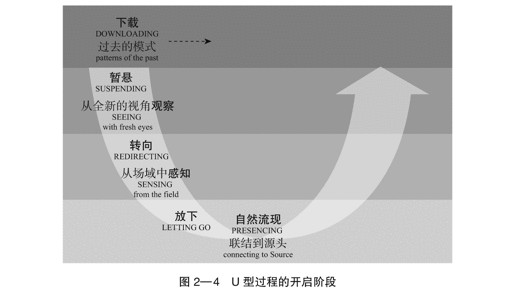

走出瓦瑞拉的办公室,我知道自己已经收到了一份礼物。现在需要弄清的是如何打开装礼物的盒子。像其他辅引师 (facilitators) 一样,当我在团队过程和研讨会中设法引导人们通过转折点进而接近创造力深层次源头时,曾经多次看到这些深藏的部分。首先,你要帮助团队成员暂悬评判,以看清他们自己面对的客观现实,包括基本数据和事实。然后,你帮助他们把注意力从事物转向到过程上来,目的是帮助他们从一个更好的角度看待系统,观察自己的行动如何有助于解决问题。就是在这点上,人们开始明白自己也是问题的一部分,开始明白最初好像是纯粹由外力造成的模式其实是他们共同造成的。于是,如果幸运的话,你可以把他们带到沉静的深处。在那里,他们会放下旧有的一切,并开始和他们的更高层次意愿进行联结。我顿时明白该如何把这些深藏部分绘制进 U 型图中了(见图 2—4)。

但我觉得还有其他更多问题。如果瓦瑞拉“悟道”的核心过程阐明了沿着 U 型曲线一侧下行的旅程,那旅程的另一半呢?右半侧上行的那部分是什么呢?在我看来,大多数认知和专注力的研究人员、教育者和培育者都把精力主要集中在“开启的过程”——U 的左侧,而很少或完全没有注意到当我们进入 U 的右半边所发生的集体创造的过程。就像每位实践者、创新者和领导者所知道的那样,一定有一个集体创造的过程发生在 U 的右半侧,那是一个完全不同的维度,关系到有意识地把新的启发变成现实。那么,新的启发是如何具化的呢?又是如何成形的呢?

领导力的内部领域

║绘制 U 型图的右半边║

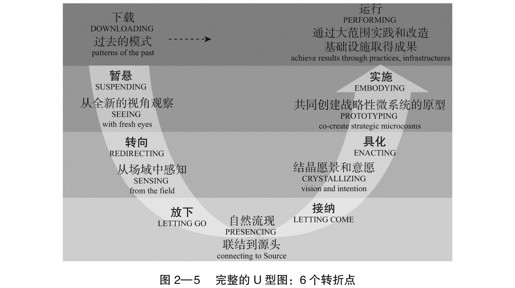

沿着 U 的左侧下行,我们会经历下载、观察、感知和自然流现这4个认知层面。然而若想成功地进入这些深层次认知空间,必须跨越瓦瑞拉谈及的三个界点:暂悬、转向和放下。由此我想,沿 U 的右侧上行可能是同样的路线,只不过你跨越的界点是来自于相反的方向(见图 2—5)。

因此,在你下行的路上遇到的“放下”对应着上行过程中的“接纳”,引领你通往清晰愿景和意愿的层面;从向外转向到向内观察方式的界点(下行),对应着将内部愿景转向到采取外部行动, 制定短周期原型的界点(上行)。最后,暂悬习惯和常规行为的界点(下行)对应着通过行动、基础设施以及实践把原型机构化的界点(上行)。因此,在每种情况下都需要跨越界点,只不过是方向发生了变化而已。

我曾经在很多场合看到团队跨越这些界点。当这种深刻的创新和变革过程出现时,你能看到一个团队的经历或多或少类似于以下的社会场域的微妙转换:

◎ 下载:重复过去的模式——按个人的习惯思维方式看待世界;

◎ 观察:暂悬评判并用全新的眼光去观察世界——被观察的系统独立于观察者;

◎ 感知:联结到场域,从整体的角度参与到情境当中——观察者和观察对象之间的界限开始消失,系统开始观察自己;

◎ 自然流现:联结到最深层次的源头,未来的场域开始从那里生成——从源头展望;

◎ 结晶:愿景和意愿——从想要生成的未来设想新生的创造;

◎ 建立原型:就周围的实际情况来建立原型,通过实干探索未来——通过“和周遭保持对话”来行动创新;

◎ 运行:在实践和基础设施中展示和实现创新——将创新融入共同进化的大型生态系统的环境中。

为了完整地察看这 7 个认知空间,我们可以把它想象成一个有着 7 个不同房间或空间的住宅。每个房间都代表了注意力的一个层次。当今多数组织和机构的问题是,他们仅仅使用了这些房间里的少数——通常是位于图 2—5 上半部的空间,而其他房间很少得到充分利用。本书的第二部分“进入 U 境”详细地向我们展示了这些“房间”代表的内容,以及我们如何享受和利用在其中的状态,并从这种感受中获得成长。

U 型理论余下的旅程可以总结为 5 个关键的观点或命题,这里我先加以介绍,在本书后续各个章节会进行更加详细的阐释。

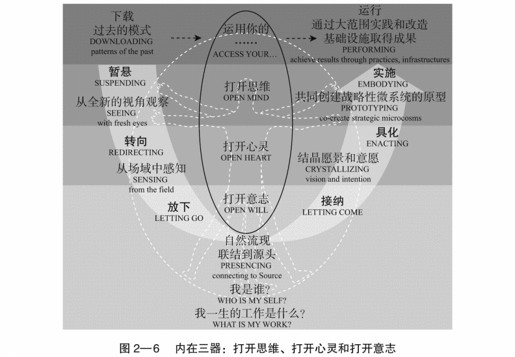

1.我们需要一项新的社会技术,它建立在内在三器(three instruments)互相协调的基础上。

通过参加无数深刻创新和变革项目及提议的过程,我认识到,虽然富有经验的领导者通过自己的经历确实了解 U 型路径的这些深层空间,但是多数组织、机构和大型系统却还牢牢困在第 1 层和第 2 层。为什么?我相信这是因为我们缺乏一种新型的社会领导技术。没有新型的领导技术,领导者就不会真正地改变场域,因此最终只能重复相同的结果。人们把这些努力称为“重组”、“重设”或者“再策划”,然而通常情况下它们只会让我们更加沮丧和愤世嫉俗。

我建议开发一种新型的领导技术,该技术建立在打开思维、打开心灵和打开意志——我们每个人都有的“三器”上。我们不仅要在个人层面上,同时还要在集体层面上培养这些能力(见图 2—6)。

第一器或能力是打开思维,建立在人们的脑力或智商(IQ)的基础上。这种能力让我们用新眼光看问题,并能够应对周围的客观数据和事实。就像谚语所说的:思维就像降落伞,只有敞开时才能物尽其用。

第二器是打开心灵,关系到人们利用情商(EQ)的能力,即与他人感同身受的能力、适应不同情境的能力,以及设身处地为他人着想的能力。

第三器是打开意志,关系到人们达到真实的人生目标和自我的能力。这种智慧有时也被称作意愿或者“灵商”(SQ),和放下及接纳密切相关。

我们不仅可以在个人层面上(主体的),也可以在集体层面上(主体间的),协调使用这三项工具。

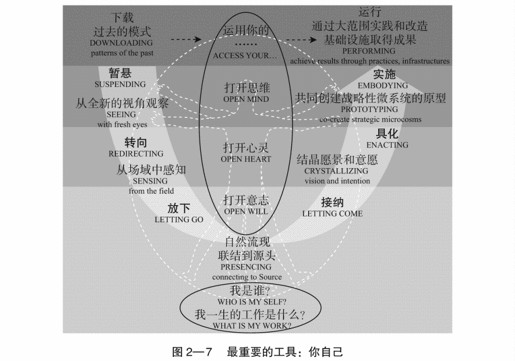

2.最重要的领导工具是你自己。

第二个观点关系到人类不断进化的天性,以及认识到并非只有“一个自我”而是有“两个自我”。第一个自我是由过去发生的经历所形成的个人或团体。另外一个自我则是走向未来时能够成为的个人或团体,那里蕴涵着我们最高的未来可能性。人们有时会将第一个自我称为“小我”(self),而将第二个自我称为“大我”(Self)。

当这两个“自我”产生交流时,你就会体验到自然流现的本质。

这一切将如何发生呢?稍后我们会详细讨论这个问题,现在先简单描述一下。U 型图的底端是一个必须跨越的基本界点,不妨将其称为“穿过针眼”。如果穿过的过程失败,所有的变革努力就只会流于表面,不能触及我们的本质核心——蕴涵着我们最佳未来的“大我”(Self)。为此,我们必须学会放下“小我”(ego)和习惯性“小我”(self),以利“大我”的涌现。

当我们的“小我”和“大我”开始沟通时,我们就和最高的未来潜能建立了微妙但非常真实的联结,而这种联结可以在过去的经验不起作用时给予我们帮助及引导(见图 2—7)。

因此,新领导技术中最重要的工具是领导者本身——你自己。

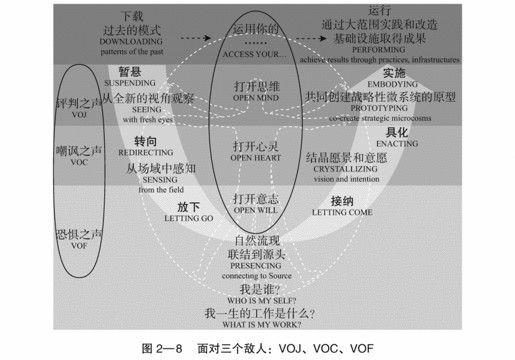

3.领导的内在工作是面对和征服三个敌人。

第三个观点和以下这个难题有关:为什么人们总是很难涉足通往 U 型图深层的旅途呢?因为这需要艰难的内在功课。“穿过针眼”要求我们至少要面对和处理三种来源于内在的抗拒的声音,同时也是三个封锁住通往深层领域入口的敌人(见图 2—8)。

第一个敌人封锁了通往打开思维的大门。迈克尔·雷(Michael Ray)将这个敌人叫作“评判之声”(Voice of Judgment,简称 VOJ)。除非我们成功地关闭了评判之声,否则我们将不能在触及真实的创造力和在当下方面取得进展。

第二个敌人封锁了通往打开心灵的大门。我们称之为“嘲讽之声”(Voice of Cynicism,简称 VOC),也就是批评、冷漠、怀疑等各种疏远情感的行为。在我们开始敞开心灵的时候,什么会受到威胁呢?我们必须首先使自己处在不设防 (vulnerability)的状态,而疏远会使你达不到这种状态。我不是说你应该永远都不再听取你的VOC,但我认为,如果你想到达U型图的底部——到达你的真我,那么你的 VOC 就必须要停止工作,因为它封锁了你前行的脚步。

第三个敌人封锁了通往打开意志的大门。这就是“恐惧之声”(Voice of Fear,简称 VOF)。它试图阻止我们放下已有的东西和身份。VOF可以表现为害怕失去经济保障、害怕被排斥、害怕被嘲笑以及害怕死亡。但是,迎接并应对恐惧的声音正是领导力的真正精髓:即放下小我和接纳大我。此后我们将迈进一个只有克服了对未知的恐惧才开始形成的新世界。

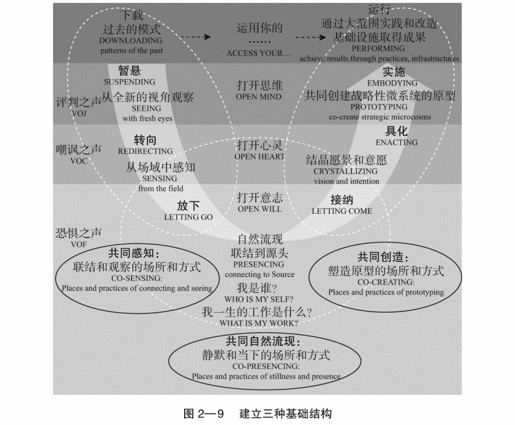

4.U型理论是一个活性场域的理论——而不是线性的机械式过程。

第四个观点与一个令我感到疑惑的现象有关,我注意到,一些 U型过程的早期采用者以一种线性的、机械的方式应用这个理论的原则。我认为这与 U 型理论的精髓背道而驰:U 型理论是一个矩阵,是一个综合的整体,而不是线性的过程。

观察李小龙、拳王阿里或飞人乔丹,你会发现他们的行动不是线性的轨迹。相反,他们与面临的局面共舞——不断观察和感知(联结),允许内部感知或直觉涌现,然后瞬间采取行动,并且他们自始至终都采用这个方式。

这不是三个顺序进行的阶段。你无法计划好每个星期做一项,中间休息几天。相反,你要始终和周围的情况以及内在生成的状态共舞。你同时和 U 的所有三项运动共舞,而不是按顺序进行。

但是,出于实践目的考虑,把 U 型过程按阶段的方式进行分解还是有益的:在共同感知的过程中,将精力集中于感知;在共同自然流现的过程中,将注意力集中于内在觉知;在共同创新的过程中,要致力于实施。但要记住:所有其他的运动和能力都一直同时并存。你可以把 U 想象成全息理论:每个部分都反映了整体,只是反映方式都非常具体而特别。

为了提高与正在生成的深层场域的共鸣,组织需要建立三种不同的基础结构和场所(见图 2—9):

◎ 建立场所和基础结构,有利于对周围更大的生态系统中实际发生的一切进行共同观察和理解(共同感知);

◎ 建立深省和静默的场所,从个人和集体层面上促进深层次聆听,联结到真实存在和创造力的源头(共同自然流现);

◎ 建立场所和基础结构,为新的运行模式建立原型,通过实干探索未来(共同创造)。

5.生成性和创造性社会空间的兴起(自然流现的流程)是与毁灭性社会空间的衰亡和转变(固步自封的流程)相关的。

最后一个观点是,虽然我们目睹了破坏、暴力和原教旨主义的大规模崛起,然而与此同时,我们也看到了一扇通往更深层次社会场域的大门。这种双重运动一方面是通往生成的更深层次,另一方面是不断增强的破坏力,是我们这个时代的鲜明特征。

这第五个观点想揭示“自然流现”和“固步自封”这两种力量是互相关联的。因为我们经常会看到人们在面临极度毁灭的同时觉醒,获得了更高层次的意识和觉察。在本书中,我将介绍几个这样的故事,包括我的同事亚当·卡汉(Adam Kahane)领导的危地马拉小组,以及 1943 年柏林罗森斯塔塞(Rosenstrasse)妇女的故事。这些故事表明,不管在世界何处, 我们都有两种不同的社会联结, 两种不同的社会场域。一种是由反生成性(anti-emergence)和毁灭的力量所控制,是将要消亡的集体社会主体,另一种是由新生和集体创造的力量所控制,是将要诞生的新生社会主体。在当今充满暴力和联系的环境中, 我们挣扎在这两个场域之间。 我们随时随地都有可能从一个场(集体创造)切换到另一个场(集体毁灭)。及时察觉这种切换取决于我们觉醒的程度。

在第一部分的后续章节中,我们将看到系统层面发生的情况大同小异:我们会继续碰触我们的盲点。也就是说,我们一次又一次地置身“空白画布”之前,这要求我们审视自己, 审视我们的集体行为模式,彻底改造自己,反思我们是谁,并且要重新明确我们作为个人、团体和机构想朝着怎样的方向发展。

在第二部分,我们将揭示照亮这个盲点的核心过程;在第三部分,我们将更加详细地研究这次全球场域的深刻转变是如何按照从个体(微观)到群体(中观)、机构(宏观),再到整个世界的层次来席卷所有系统层级的。

在你通读全书之后,你会发现,有时我和你分享的框架最初会显得有点复杂,但同时你也会注意到所有的框架和细节都是从贯穿全书的实际案例和事件中总结出来的。纵观全书,你会认识到它们就像是我们集体进化过程的足迹,是我们在各系统层次上制定的基本进化原理,是我们每天都有的亲身体验。因此,观察、认识、注意这些模式不仅是一种理论上的练习,它还赋予了我们一种全新的方式,使我们能够充当变革的前行者,集体创造一个完全不同于以往的新世界。

如何做到这一点,如何基于正在生成的未来展开行动,是贯穿本书的主线。带着这个问题,现在让我们把视线转移到团队如何学习的问题上来。