当人们经历革命性转变时,他们能察觉到社会场域的结构、氛围和质感都发生了深远的变化。但是,即使人们对所发生的转变基本达成了共识,他们通常却并不知晓其发生的原因。所以,我们需要阐明社会场域的基本原理,来帮助人们明确地描述到底发生了什么,以及认识发生这些变化的原因。

为此,在本章中,我提出了社会场域理论的21个命题。这实际上是对社会场域理论的一个概要介绍,因为这一理论本身就足以写成一本书。如果你对更深入地了解场域理论没有什么兴趣,可直接进入操作部分(参见本书第16章到第18章的内容)。但是,如果你想从进化的实体(大我)角度更深入地了解社会现实创造的认识论和本体论,你将会在本章有所收获。

社会环境与人类意识

我们生活并参与其中的复杂社会网络是所有人共同构建的。然而,尽管事实上60亿人都在时时忙于共同造就这个场域,人们却依然无法完全了解社会现实创造的过程,因为它恰好与我们的盲点相连。在大多数时候,我们都觉得社会现实是身外之物——是一个给我们带来问题的“外部”世界。大多数人都不了解这个外部社会现实最初产生的过程:即我们与他人和自我互动时,我们的注意力、意图和行动产生的源头。

我对社会场域的研究,是建立在20世纪最富创新力的社会学家库尔特·勒温的成果之上的。勒温将社会环境视为人类意识互动的一个动态场域。社会环境中的变化会引发某些特定的心理体验,反之亦然。在勒温的理论中,场域被定义为“共存事实的总和,而这些事实被认为是相互依存的”。他认为,要理解一个人的行为,必须要审视其行为的整个心理场域或“生活空间”,两者都是在多种力向量(force vector)的影响下构建起来的。

因此,人们的行为是由个体生活情境的总和所决定的。当某种行为发生时,这些情境就是当时的社会场域的函数。勒温通过整合拓扑学(如生活空间)、心理学(如需求、渴望等)和社会学(如力场)的洞察力,来了解影响行为的各种潜在力量(需求)的作用。

勒温的“场论”(field theory)是20世纪社会心理学和行动研究方面取得的根本性突破,并引发了不计其数的实验和项目。20世纪五六十年代的T小组训练法[13],以及20世纪末涌现出的对话、组织学习、系统思考方法和相关运动,都和勒温的场论一脉相承。

此外,我从21世纪的视角撰写有关社会场域的文章时,还能够借鉴很多有关觉知源头的洞见,而这些在勒温进行研究时还尚未存于世。比如已故认知科学家弗朗西斯科·瓦瑞拉的研究成果——神经现象学(neurophenomenology),玻姆和艾萨克关于集体场域的研究成果——对话,以及其他一些社会实验和行为研究项目。

诚如我所说,以下所要阐述的社会场域理论,在很大程度上是借鉴了勒温的研究成果。然而这21个命题中添加了一个勒温在其时代无法清楚说明的维度,即让注意力场结构和行为模式得以成为现实的4种不同源头。它是社会场域本体论和认识论的全新基础,阐明了个人和集体注意力场结构发源地上的盲点。

社会场域理论的21个命题

通过学习社会场域理论的21个命题,你就能更好地理解我们所处的社会系统如何分化和瓦解,同时知道未来该采取怎样的干预措施和行动策略。

1.社会系统是由在其情境中的成员造就的。

这第一个命题描述了社会系统和社会科学原理的发展现状:

◎ 社会系统是由其成员造就的,反过来社会系统又塑造了其成员的行为;

◎ 所有行为的发生都必须有一个情境。

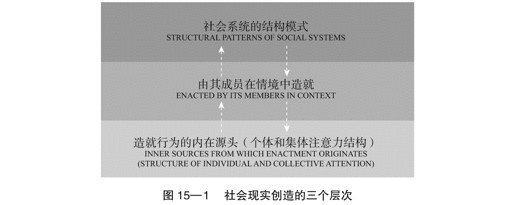

其后的20个命题都与这一命题十分契合。在患者—医师对话论坛中,参与者们认识到系统并不是简单的“外部事实”(如图15—1中的第一层),而是医患相互关系的一个产物;他们意识到,正是自己造就了自己运作于其中的系统(如图15—1中的第二层)。

2.当前社会科学、社会系统和场域理论中的盲点关系到社会系统生成的源头。

社会系统和结构是个体在情境下造就的,而这一情境又取决于个体关注各种状况的方式;而关注方式又取决于他们注意力产生的内在源头(如图15—1中的第三层)。举例来说,医疗保健系统的成员显然没有意识到他们选择行为的内在源头不同,会导致同一系统通过不同的方式表现出来,并带来不同的结果。医疗保健系统究竟会被设计并造就成一个破损零件的机械修理厂,还是会去关注个体关系、以人为本?这在很大程度上是自己的选择,而其成员并未预料到这一点。

3.有4种不同的注意力源头能够衍生出社会活动。

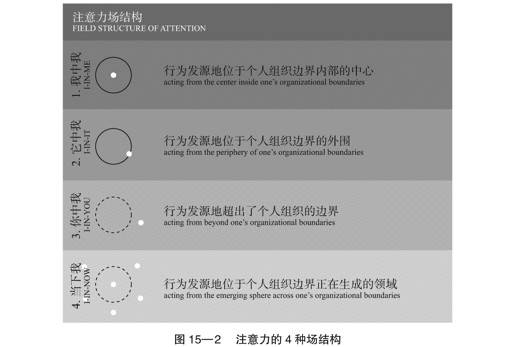

所有的社会系统和社会活动都可以从4种不同的源头中演化和造就出来。相对于组织的边界而言,每个源头的位置都是不同的,因此也衍生出4种不同的注意力场结构(见图15—2)。

每个社会活动和社会结构都源自这4种注意力场结构中的一种,而行动的主体通常察觉不到。尽管大多数行动者和系统都是从前两种场结构运作的,但是有些则能够在社会现实创造的所有4个层面上展开其发展演化过程。关键在于每个人类行动者和社会系统都有多个注意力场结构或者源头(或者认知和意识的状态)可供选择。

4.注意力的 4 种源头和结构会产生4种突现性的场域或涌流。

基于我们行为发源的注意力和意识的源头不同,人们会产生和推动不同的社会动态和模式。“我(这样)关注,因此它(那样)生成。”这同样也适用于集体层次。以交谈为例,基于对组织的10年研究,我观察到交谈性现实创造的4种基本模式:下载、争论、对话和在当下感知(见图15—3)。

举例来说,患者—医师对话论坛的参与者们,从最初的彬彬有礼(场域1:下载)过渡到更加开放并面对面地表达他们各自的看法和兴趣(场域2:争论)。当发现系统是由他们自身构成时,谈话转向了第三个模式(场域3:对话),这要求他们必须去互相探询对方的观点和体验,并反思他们如何集体造就了没人想要的系统。紧接着,这个群体自然而然地进入了同在和静默的状态开启的“裂缝”和深层社会突现性的时刻(场域4:自然流现)。

就像随着所处情境(容器)的温度逐步升高,冰会变成水、水会变成蒸汽一样,医疗保健系统的成员也逐渐从惯常状态演进到众说纷纭,再到对话模式,并最终达到集体同在的状态。

在该过程的每个阶段中,参与者的行为都是发源于不同的源头和不同的生成流及意识场域。在“下载”,或者说“礼节交谈”阶段,团队的行为局限于现有表达规则的边界内,只是“老生常谈”。在“争论”,或者说“强硬交谈”阶段,团队成员开始面对并明确表达自己对当下情形的许多不同的观点和看法。这样一来,群体成员就必须暂悬惯有的礼仪,进入一个更加激烈却坦诚的谈话阶段。

在“对话”阶段,团队超越了其成员各自的观点界限,开始将集体造就的模式视为整体的一部分。在任何“对话”类型的交谈过程中,主要的转变都非常简单:从将系统看作外在的事物,转变到将自己视为系统的一部分。此时,系统和每个成员都开始看到自身的存在。在“自然流现”阶段,团队成员开始进入一个更深层的相互联结的同在空间——这样做通常需要通过开启一条“裂缝”,或者经历一段静默,团队的每个人开始放下自己的“台词”,随后他们会进入共同创造的生成流,产生深远的创新。那么你如何得知自己是否处于这样一种状态呢?当你参与到这样的谈话中,就会感到自己变成了另外一个人,微妙地转换了身份和自我。你变得更真实,体验到了真我。

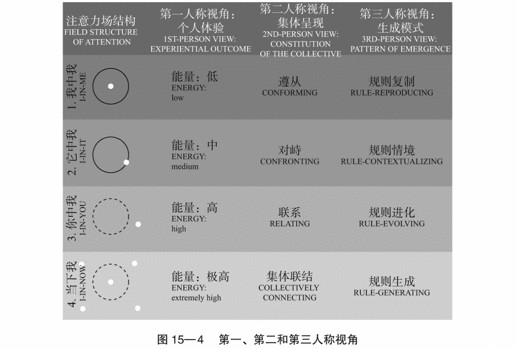

谈话中的这4种场域,按照第一、第二和第三人称的视角来看,结构各不相同(见图15—4)。

从第一人称的视角出发,参与者主观感受到的能量层级从最低的场域1(老生常谈)上升到居中的场域2(看到某些新事物),再到高层的场域3(用全新的眼光、全新的角度观察),最终到达最顶端的场域4(改变一个人的身份、意图和小我:感知我们是谁以及我们在此的原因)。

从第二人称的视角出发,参与者的主体间联结模式也依次发生了变化,从最初的遵从和适应一系列的既定规范、结构和规则(场域1);到正视各自不同的观点并使现有规则融入当下情景(场域2);再到成员进行反思,相互间感同身受,以整合出一系列正在生成的规则(场域3);最后到集体联结,创造条件使想要生成的未来加速实现(场域4)。

从外部观察者(第三人称)的视角来看,生成的模式从场域1中的规则复制(重复过去的模式),到场域2中的规则情境化(根据当时的具体因素而定),再到场域3中的规则进化(反思并与不断变化的情境共同进化),最后到场域4中的规则生成(集体孕育寻求生成的未来)。

5.造就社会现实的4种场域结构适用于社会现实创造的所有领域。

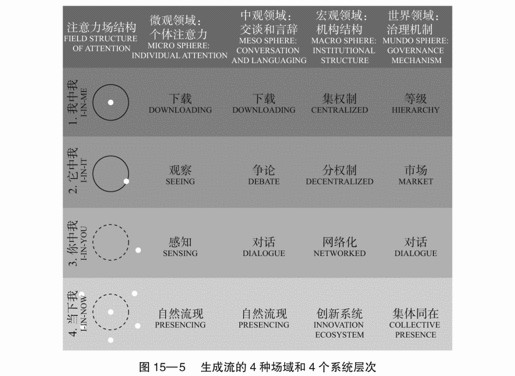

造就社会现实的4种场域和涌流遍布了社会系统中微观、中观、宏观和世界4个层面(见图15—5)。

在微观层,不同层次地生成流表现为个人注意力场域的非连续转变:

◎ 下载:认知在重复过去的模式;

◎ 观察:认知注意到不一致的数据;

◎ 感知:认知开始从场域产生;

◎ 自然流现:认知开始从创造的源头产生。

这4种不同的认知方式各自基于截然不同的注意力结构和源头。更多的下载并不会转变为观察,更多的观察也不会合并成感知,以此类推。

在中观层面,4种涌流表现为团队注意力和言辞的非连续转变,例如:

◎ 下载:礼节性交谈,彼此说些客套话;

◎ 争论:强硬地交谈,彼此交换不同的观点;

◎ 对话:对不同的看法进行共同思考;

◎ 自然流现:从静默的源头和真实的同在中进行集体创造。

同样的生成流和模式也适用于社会现实创造的宏观和世界层级。在这些层次上,一种生成流到下一种生成流的转变表现为机构权力分布的非连续变化。因此我们可以从如下方面来探寻大型机构的结构演化:

◎ 中央集权的官僚制机构:以规则和中央计划为基础来运作;

◎ 分权化部门结构:将决策权下放到贴近市场和顾客的层级,使之能及时调整规则和策略;

◎ 网络化的组织结构:将权力的分布从等级单元转变为不断进化的关系网络,注重解决常规组织结构顾及不到的问题;

◎ 流动的创新生态系统结构:由集体感知和认识到的实时需求和机会而组建、成型或解散。

在世界层面,更大系统的演化过程与上述4种管理机制的差别相符合。表现在:

◎ 等级:通过中央集权、中央计划和中央规则来协调(机制1:权力源头位于中心);

◎ 市场:通过遵守共同规则的竞争来协调(机制2:权力源头移至外围,移至市场);

◎ 对话:通过在多个利益相关者间的对话来协调(机制3:权力源头居于关系网中);

◎ 共同自然流现 :通过在生成的整体中感知和运作来协调(机制4:权力源头居于生态系统正在生成的整体之中)。

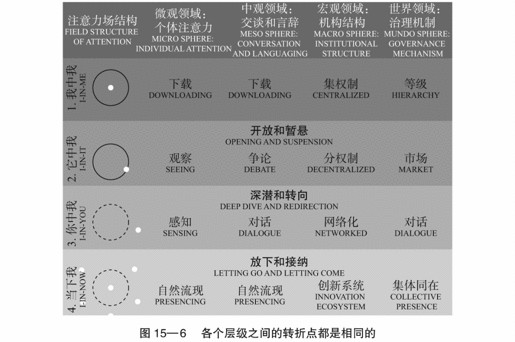

6.场域之间变换的转折点在每个层级都是相同的。

场域之间的转变有赖于转折点,正是这些转折点构成了社会原理:

◎ 开放和暂悬(打开思维);

◎ 深潜和转向(打开心灵);

◎ 放下和接纳(打开意志)。

图15—6显示了这三个转折点适用于关注和思考(微观)、言辞(中观)、机构化(宏观)和全球治理 (世界)等方面的场域转变。它表明,要从场域1移动到场域2,需要对外部世界的数据秉持开放态度,并暂悬根深蒂固的、习惯性(通常都是功能失效)的活动和思考方式(打开思维)。

从场域2移动到场域3需要深度潜入相关的情境中,转换个体的注意力的方向,使认知开始“从场域中发生”(打开心灵)。

从场域3移动到场域4需要放下过去的身份和意图,接纳全新的身份和意图,以期直接联结到个体与集体的行为和能量的最深层次源头(打开意志)。

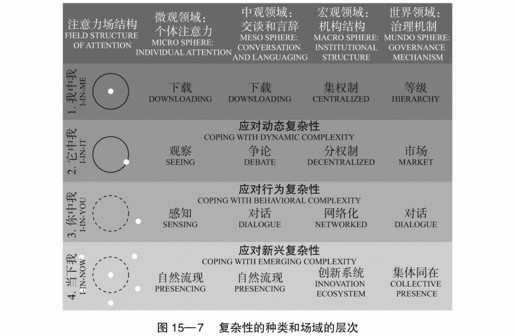

7.系统的超复杂性(hyper-complexity)程度越高,其从社会生成流的深层场域运作的能力就显得愈加重要。

公司、组织和社团面临着三种类型的复杂性:动态复杂性(由因果关系在时空上的距离界定)、社会复杂性(由不同利益相关者之间的兴趣、文化和世界观的分歧界定)和新兴复杂性(由情境中创新和变革的破坏性模式界定,在这些情境中无法用过去的模式来预测和塑造未来)。超复杂性是指同时在所有方面都表现得非常复杂。一个系统的超复杂性程度越高,组织、公司和社团越需要发展自己从社会生成流的深层场域运作的能力,并保持打开思维、打开心灵和打开意志。

当一个过程在某一个层次上的运转受阻时,与其继续做同样的事情,不如以不同的方式来应对这一问题,促使其深入到更深层的复杂性和生成流之中。图 15—7描述了这三种类型的复杂性是怎样关联到三个更深层次的社会生成流的。

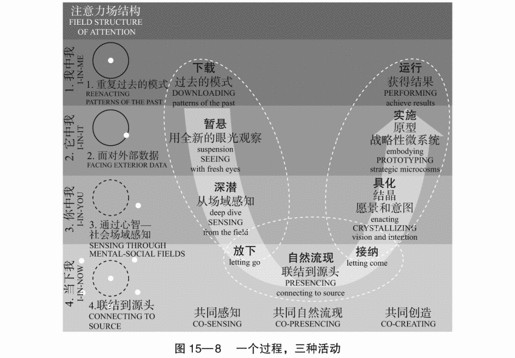

8.若想启动应对三种复杂性的深层次变革,需要整合如下三种运动:对关键情境保持开放(共同感知)、联结到静默的源头(共同自然流现)、塑造新事物的原型(共同创造)。

图15—8描述了这三个阶段过程在U型图中的位置。这个过程可能发生在电火石光之间(如在武术中),也有可能需要数星期乃至数年。

前文所述的三个转折点(暂悬、深度潜入、放下)都应用于U型过程左侧的下行阶段;而与之对称的U型过程右侧的上行阶段,则包括了在日常行为和实践中接纳、具化(塑造原型)和实施(运行)新生事物。

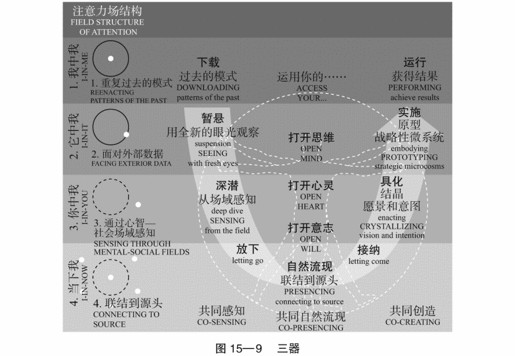

9.为了接近和激活社会场域的深层源头,必须使用好“三器”:打开思维、打开心灵和打开意志(见图15—9)。

深化社会场域需要适当的工具。所有的音乐家都希望能在制作精良、音色优美的乐器上演奏乐曲。然而在社会场域里情况却截然相反。我们总是妄图用“跑调的乐器”应对眼前的情况。而且我们非但没有停下来调整音调,反而加快了动作的频率。请来的顾问也只是进一步削减了本应用来调音和练习的时间来增加产出;请来的指挥家也只是承诺加快演奏速度,诸如此类。然而我们最应该做的事情——停下来,集体给乐器校音,却并不容易实现,因为这需要我们的心智向更深远的运作层次转变。

◎ 打开思维:有能力用崭新的眼光去观察、探询和反思,使得个体能够向第一个转折点前进,从场域1进入场域2(保持开放并暂悬旧有习惯)。

◎ 打开心灵:有能力感同身受地聆听、欣赏式探询以及与他人或其他系统换位思考,使得个体能够向第二个转折点前进,从场域2进入场域3(深潜和转向)。

◎ 打开意志:有能力放下过去的身份和意图,同频至正在生成的未来可能性,使得个体能够向第三个转折点前进,从场域3进入场域4(放下和接纳)。

10.开启这些更深的层次需要跨越三重障碍:评判之声(VOJ)、嘲讽之声(VOC)以及恐惧之声(VOF)。

在U型旅程上前进的人并不多,主要原因是两个字:阻力。阻力是使我们目前状态与最高未来潜能疏远、隔绝的力量,来自于我们的内心。阻力有许多不同的面孔,哪个地方最薄弱,哪个地方就越容易出现阻力。阻力会悄悄地开始行动,并且通常在人们毫无防范的时候给予痛击(见图15—10)。

每个人在踏上U型旅程,寻求生成流的深层次源头的时候,在思维、心灵和意志发生蜕变的时候,都会面临这三个强大的阻力:

◎ VOJ(评判之声):旧有的、有局限性的评判和想法。如果没有能力关闭和暂悬评判之声,我们将无法前进,无法触及创造力,并且永远无法达到U型过程的更深层次;

◎ VOC(嘲讽之声):像冷嘲热讽、自大和冷酷无情这些阻碍情绪,会使我们无法深潜周围的场域;

◎ VOF(恐惧之声):害怕抛弃熟悉的本我和世界;害怕前行,害怕臣服于“空”。

只有系统具备力量对抗这些阻力带来的挑战时,我们才能获得从U型过程的深层次运作的能力。每个人都能拥有巅峰体验,但是只有那些能够克服阻力的人,才能在社会生成流的更深层次中运行、驰骋。

11.沿着U型过程的右侧上行(共同创造)需要服务于整体的承诺和重新整合头脑、心灵、双手等多方面智慧的能力。

重新整合头脑、心灵、双手的智慧是通过思想(意图)、行动(建立原型)和机构实践(运行)的蜕变来进行的。这里的挑战在于防止头脑、心灵、双手中的某一个支配了其他几个,因为这会导致没有行动的头脑(头脑处于支配地位)、不经思索的行动(手处于支配地位),或废话连篇(关系或交谈处于支配地位)。

12.外部系统复杂性和内部联结深层生成流的能力之间差距越大,越有可能使一个系统偏离轨道转向反生成性的破坏性空间。

正如反物质(antimatter)是由正常物质的反粒子(antiparticles)组成的一样,反生成性的社会空间由正常社会生成性的反行为(anti-practice)构成。沃伦·特纳(Warren Tignor)将这些反粒子称为失明(blinding)、失察(desensing)和固步自封。正常的生成性社会空间以自然流现的循环为基础,亦即激活观察、感知、自然流现、结晶、塑造原型的过程;相比之下,反生成性的社会空间则以脱离当下的循环为基础,也就是无视(not seeing)、失察(desensing)、固步自封、假象(illusionizing)、脱离和毁灭(见第16章图16—1)。

生成性社会空间和反生成性社会空间通过辩证关系进化。两者之间的张力产生了社会场域的各种现象。这个潜在的场域在日常生活中表现为妨碍我们跨越界点以及妨碍我们进入生成流更深层次的阻力。我们对抗这些阻力的方式,决定了我们这两个空间的相对位置。

在脱离当下的循环中,第一阶段是无视,这意味着我们对新生事物视而不见的情况日益加剧——我们被困在了一个单一的意识形态里。我们将自己与那些不符合我们意识形态的现实隔离开来(思考:布什政府在伊拉克搜查大规模杀伤武器)。

失察意味着我们不能进入一个新的场域,不能与他人感同身受——我们被困在了当前个人和集体的边界内。我们封闭了自己理解他人感受并与正在生成的场域同频的能力,我们与周围正在进化着的社会场域隔离开来(思考:美国媒体对“敌人”大规模妖魔化,对“非人类”动武合理化)。

固步自封意味着我们丧失了联结想要通过我们而生成的未来的能力。我们被禁锢在当前的本我和意愿中,无法共同进化,不能联结到静默的源头和更深层次的集体社会场域(思考:纳粹政府陷入反生成流之中,狂妄自大,自欺欺人地妄想大规模毁灭生命——见图16—1的右半侧)。

假象、脱离和毁灭意味着预见、具化和实施未来可能性的能力被逆转成了反行为,其结果是,我们身陷单一意图、单一世界观和单一真相的状态,变得盲从,抵制任何不符合我们意识形态的事物。

总之,脱离当下的病态循环表现为破坏性机制,其产生基础是社会体系脱离了根植的场域以及生成流的源头。这一循环的结果是破坏性以及暴力在当今社会中已屡见不鲜。

相比之下,自然流现的循环则展示了创造性机制,其产生基础是将社会体系与其周边的社会场域和生成流的源头联系起来。这一循环的结果是集体创造力和深远的创新与改革。若想摆脱反生成性的社会空间,重新融入创造性领域,需要有意识的努力以及向行为和思想更深层次的转变(见第16章,图16—1)。

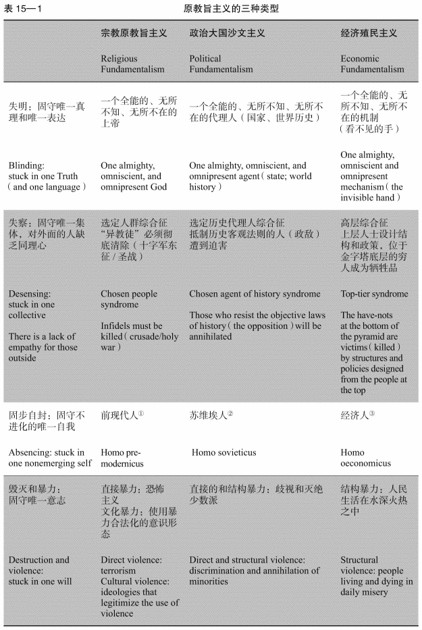

13.反生成性社会空间表现被称作“原教旨主义”的“冰冻”式反应。

在系统所面临的复杂性与进入生成流的深层次源头的能力之间有一道鸿沟,会导致一种被称作“原教旨主义”的“冰冻”式反应,其特点是始终在反生成的暗箱中运作。三种主要的原教旨主义类型刻画了我们现今的世界:宗教、经济和政治。而这些原教旨主义有4个关键特征:失明、失察、固步自封和毁灭。

◎ 失明:顽固地遵循特定的信念和原则,固守唯一言辞和唯一真理;

◎ 失察:不能容忍其他观点也无法换位思考,固守唯一中心和集体(“我们”和“他们”)

◎ 固步自封:认为问题的源头在外部而非内部的世界观,固守唯一自我(不反思、不进化的自我);

◎ 毁灭:对那些被视作“邪恶”的人暴力相向,固守唯一意愿(盲从、暴力)。

宗教中的“原教旨主义”的4个特征是:信仰一个无所不能、无所不知、无所不在的上帝(唯一表达、唯一真理);相信自己附属于那些被选定的人(唯一集体、唯一中心),因此对这个集体之外的人(“异教徒”)无法感同身受;相信神圣和邪恶的源头居于人类身外而非人类内心;相信人类的角色就是服从神的意志,为了与邪恶的化身斗争而做出牺牲;愿意为了实现神圣的目标而使用暴力摧毁生命(见表15—1)。

14.社会场域是一个逐渐发展的整体,可以通过5个维度观察和体验:社会空间、社会时间、集体、自我和支持场所(地球)。

整体的原则意味着,由于所有的人都是相互联系的,发生在他人身上的事情同样也会发生在自己身上。这不仅是因为我们处于同一生态系统之中,相互间有着千丝万缕的联系,最重要的原因还在于我们彼此之间有着直接联系,当我们进入社会场域的更深层次时,这一点会变得更加明显。

这个连通性社会场域包括5个维度:社会空间、社会时间、集体、自我和支持场所。回想一下第5章中所述的我们在布罗克多夫的示威经历,我加入到10万示威者大军当中,抗议在我们的社区修建原子能工厂。我以此为例来分析社会场域的5个维度:[14][15][16]

◎ 我感受到社会空间是我们(抗议者),它(建筑工地)和他们(警察)之间的动态互动。

◎ 我感受到社会时间起初是正常状态的时间,后来逐渐放缓,直至静止,然后出现了一个契机(kairos),即警察攻击我们,整个人群陷入静默状态的时候,我对自己真正是谁的感知发生了转变。

◎ 我感受到集体最初是遵从群体的惯有行为(到建筑工地游行),后来依次转变为混乱的对质、联结,再到最后一刻的同在和静默。

◎ 我感受到自己最初是处于“常规—理性”的层次,然后随着当天事件的进一步展开前进到 “联系—真实”的层次。那天晚上我回家时,我已经不再是原来那个我(意即在整个事件过程中的某处,我遇见或联结到了正在生成的自我)。

◎ 地球作为我们的实体支持场所,虽然常常被我们忽略,但它毫无疑问也会影响我们更深层的存在体验。

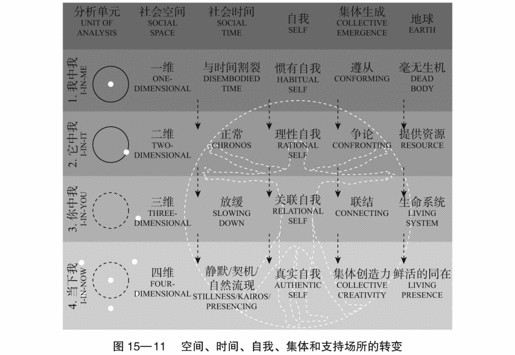

15.随着社会场域的进化并进入生成流的更深层次和流向,人们对时间、空间、自我、集体和支持场所的体验也会经历一个立体的逆转过程。

每次转变都会给空间、时间、自我、主体间性和支持场所的体验质感带来变化(图15—11)。在这个过程中,社会空间的背景逐渐变得丰富而生动起来:从一维的心智映像(场域1)到观察者与观察对象之间的二维外部联系(场域2),再到观察者移入观察对象场域的三维社会空间,最后到达全景认知的鲜活四维时空。这一切都仿佛发生在第11章所述的林中空地或分散的溪流,即在我去寻找河流源头的时候,最终发现的那个地方,周围的山巅覆盖着冰川,无数瀑布倾泻而下(场域4)。

这个逆转过程的第2个维度表现为时间的深远变化。当社会场域从场域1移动到场域4,人们起初会感到与时间割裂开来(场域1),随后变得正常,构建事件的外部顺序(场域2),然后时间开始放慢、拉长,使人仿佛感觉到时间的内部维度正在开启(场域3);最后,人们到达了静默的场所——在那里,整个宇宙似乎都屏住了呼吸,人们分明感到与即将喷薄而出的更大场域同在(场域4)。

这一过程的第3个维度是自我意识的体验转变:从惯有的自我(场域1)到大脑中固有的理性自我(场域2),再到从心开始运作的关联自我(场域3),最后到达一个等同于最高未来可能性的真实自我,通过在集体层面上的人体场域开放界限而变成现实(场域4)。

社会场域转变的第4个维度涉及主体间性的体验:人们首先通过适应和遵从现有的框架、规则来与他人进行互动(场域1);接着,人们通过讨论现实问题,各自表达不同的观点与他人进行互动,通常都是对抗已经存在的固有观点(场域2);接下来通过与他人的换位思考与深入理解,人们开始反思,看到自己是更大整体的一部分(场域3);最后,人们进入了一个沉静的(神圣)空间,深远的联结感和集体创造力正在生成(场域4)。

随着我们经历了这些社会场域的转变,支持场所,即我们与地球的关联方式同样也发生了逆转:最初,我们并未注意到有东西在支撑着我们,感觉就像踏过一个毫无生机的实体(场域1);接着,我们开始有所察觉,把地球视为一个有机资源,看作一个互动的空间(场域2);再接下来,我们会深化对场域的认识,注意到地球是一个生命系统,与我们以及和社会的互动在诸多方面都相互联结(场域3);此时,地球作为全球性的当下存在,变得神圣无比而又独一无二,是一个特别的灵性场域(spiritus loci),人们的社会场域恰在此处延伸至更深层次。每当我回忆起在布罗克多夫的那次示威游行,那时支撑我们的场所力量和宇宙存在仍令我记忆犹新。

在体验质感中的每一次微妙变化都可以概括为一次生成性逆转(generative inversion)。对空间的感知由单一的原点变换为分布的场域;对时间的感知由外部的顺序变换为内在的生成;对自我的感知由封闭的、固有的小我变换到开放的本我;对集体的感知由遵从转变为集体静默和同在;最后,我们对场域(地球)的感知由冰冷的、毫无生机的实体变换为神圣的生命空间——邀请我们融入圆满的当下存在,了解真正的自我和前进的方向。

16.生成流和深层生成源头的开启逆转了个人和集体之间的关系。

随着注意力结构的改变和生成流的深化,部分和整体、个人和群体(系统)之间的关系也发生了微妙的变化。

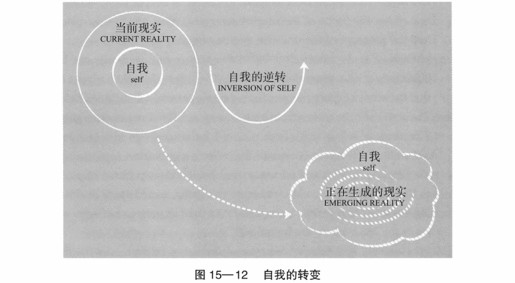

图15—12描述了集体和自我之间的关系的逆转:首先是在一个有界限的空间里,自我被局限于自身组织的中心和当前现实之中,被禁锢在当前的属性模式之中(图15—12的左半边),其后自我进入了一个全新的构造,不再被封锁于自身组织的中心(图15—12的右半边)。在这里,自我在开放的边界和周围的领域运作,作为生成性的容器,使全新的集体现实得以呈现。在这里,自我不再局限于中心位置,而是参与到新的社会集体的实现过程中,与之共同进化。圣杯可以作为这种集体持场或阴性精神(feminine spirituality)很好的范例。

在这场逆转或质变的过程中,旧有的集体蜕变为全新的关联结构,个体积极地融入共有的支撑空间,使新的生命社会场域得以生成。

17.生成流和深层生成源头的开启转换了知者(knower)与所知(known)之间的关系。

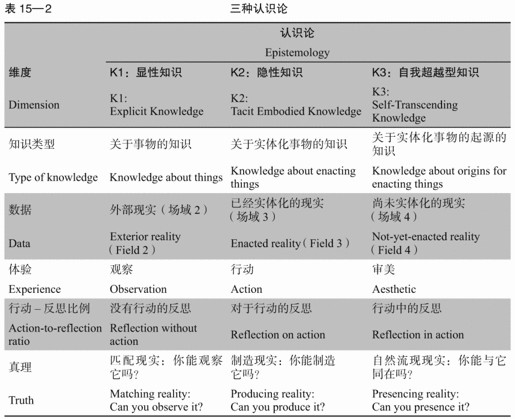

上述生成性逆转的模式同样适用于知者与所知之间的关系。同样的,我们也可以把知识归类为三种形式:显性知识、隐性知识和自我超越型知识(见第4章图4—5)。

三种知识的形式构成三种根本上不同的认识论立场,即三种不同的知者与所知之间的关系模式。每种知识都关联到从不同角度所描述的现实(见表15—2)。

显性知识是从场域2的角度关联到外部现实,是有关可观察事物的知识。隐性知识是从场域3的角度关联内在现实,从我们的所感、所行中获得的知识。这类知识基于鲜活的经验,其所有者能够对其进行观察、反思和再现。

自我超越型知识是关于思想和行动发源并变成现实的源头或“场域”的知识(场域4),关注的是任何行为实体化之前最初崛起的根源和基础。为了抵达这个社会行为中最上游的层级,知者必须参与“行动中的反思”或原知。知者须进入到这种所知的层面并按其生活。

所以,从注意力结构的第2个场域移动到第4个场域的过程中,包含了知者与所知之间关系的蜕变(逆转),由分离(K1)到合一(K2, K3)。在隐性知识的情况里,自我会在“事后”感知自己的行为(对于行动的反思)。与之相反的是,在自我超越型知识的情况里,自我“在行动过程中”实现主体和客体的结合。因为美学体验通常都被描述为内(行动)外(观察)兼具,因此各种类型的自我超越型觉知都可以被称为真正的美学体验。

18.社会场域是不断形成的时间雕塑。

传统的雕塑作品存在于空间,而社会场域则是时间雕塑的延伸和进化。就像传统雕塑品具有物质和形式两个核心元素一样,社会场域也整合了时间的两个维度和流向:一个是将过去模式延伸到现在的显性时间,另外一个时间流向来自于完全不同的方向——想要生成的未来可能性。

举例来说,回顾一下我16岁时经历大火的故事。当时,时间的质量是如何变化的?我从学校回来到达火场之前,所关心的一直都是现在和过去的力量。但是,接下来的体验带我穿过了一扇门,开启了一个新的时间维度,将我拉向未来的源头或者正在等待我的未来可能性。当时间的方向发生这种变化时,人们开始从未来走向自我。

要想社会时间雕塑得以实现,需要将时间的两个定向性——过去和正在生成的未来,在当下结合起来。

德国先锋艺术家约瑟夫·博依斯(Joseph Beuys)最早提出了“社会雕塑”这个概念,他说在地球上存在着两种不同的创造:一种是一个艺术家的创造,塑造外部现实;另一种是一个女性的创造,通过孕育新生命将创造的概念内在化。社会时间雕塑要将这两种创造方式结合起来。当这两支时光之箭相遇,人们和团队就开始参与到集体创造新事物的过程中,这种状态会从三个视角同时发生:

◎ 母亲的视角:通常都是由团队集体感受;

◎ 辅助观察者的视角:提供支持和保持场域;

◎ 新生儿的视角:“冲破了隔膜”。

社会时间雕塑的独特之处在于:它构成了宇宙中唯一能够使参与者从内在主动以三个视角同时运作的空间。

19.社会场域是一场无极形态共振(scale-free morphic resonance)。

社会场域的“交响乐”关系着我们运动的方向和目的。这个场域是既定的, 还是偶然的?抑或是由我们共同创造的?强化并吸引着生成模式的“奇异吸引子” (strange attractors)[17]或形态发生场域(morphogenetic fields)[18]是什么?

网络理论方面的最新研究进展表明,许多有机系统是根据“小世界” (small-world)理论组织起来的,这个理论可以通过对比公路交通图和航空网络图来说明。在公路系统中,每条路都是联结A点到B点,而航线则围绕着有许多联结点的网络中心来营运,使乘客能通过几步到达任何一个城市。

与此类似,关于社会场域的问题是,什么样的超级联结能让生态系统的子集从一种运行方式转换到另一种?我相信,这个答案就在于建立一个立体场所(places)网络,囊括上述整体的4个层次和生成流的4种场域。这样的“无极属性”(scale-free)意味着即使是一套有限的“战略性微系统”都能为未来可能性的生成发挥着“降落跑道”和“奇异吸引子”的作用。如果这些场所有机地联结起来,作为整体共同进化,它们最终将会成为整个场域深层次变革到来时的全球性降落跑道。

20.系统的未来取决于我们所选择去展开行动的场域(源头)。

此类形态共振的“微系统”能否变成现实,取决于个人和集体行为是发源于生成流的最初几个场域还是所能触及的全部4种场域。

每个人都能选择,是使自己的行为发源于固步自封的非生成性空间,还是发源于决定未来如何铺展的生成性和自然流现的社会空间。全体人群和所有社会体系都能够随时从这两个空间中做出选择。

21.唤醒人类深层次的生成性能力,即“当下我”,是21世纪的革命性力量。

社会场域理论包括 5 个要点。目前,我们的探寻已经掀开了其中4个要点的面纱:

◎ 社会场域理论探讨的是关联空间的质量和社会系统的生成性模式。

◎ 关联空间的质量和社会生成性的模式是个人和集体注意力结构的功能体现。4种不同的结构和源头构建了4种不同的生成性场域。

◎ 为了进入生成性的深层次源头和场域,社会系统必须校准并激活“三器”:打开思维、打开心灵和打开意志。

◎ 与生成性的社会空间相对应的是反生成性的黑暗空间。一个系统究竟作用于一个深层次的生成性空间还是其相对的反生成性空间,取决于该系统是否有能力应对三种阻力:评判之声、嘲讽之声和恐惧之声。

第5个要点揭示了下面这个问题的答案:促成“三器”和深层生成源头的开启、引发一个空间到另一个空间的场域蜕变的驱动力到底是什么?这是最后一个命题所涉及的领域。

当今时代的革命性力量是“当下我”,亦即每个人和每个社会系统能够调整注意力结构,联结到生成流第4个流向的能力。这其中的“我”并非自我。自我是包含实质内容的实体。如果没有内容,“我”只是一个空的躯壳。而“当下我”点燃了有意愿和意识的关注力的火花,它可以有意识地转换以及改变注意力场域,仿佛是一只“意志之眼”。它是一种我们随处都能激活并使用的同在的力量。它源于当下。一旦这种力量或火花被唤醒,它将是开启能够联结到U 型右半边的深层生成性源头的钥匙。每个人和每个社会系统都能唤醒并培养这种沉静和蜕变的深层源头。它同样可以帮助我们应对现实:“当下我”这种能力开发得越完善,我们就越有能力处理生活中日益加剧的高压力、高复杂性情况。

║小结║

时至今日,这21个命题总结了我们对社会场域理论的初步研究结果,本书的后续章节将阐释该理论在所有5个社会层级(微观、中观、宏观、世界层以及元层)上的实践应用。

从自我进化,即改变我们行动发源的内在场所的观点来看,我们会发现有4 个根本性的(但是基本上是隐藏着的)元过程,它们持续创造我们所生活的世界。这些元过程在塑造我们当今社会的制度和现实生活时所起的作用,远比那些我们经常讨论的功能或制度上的核心过程更加深远。这4个普遍、通用的过程,或者说元过程是思考(关注)、对话(言辞)、组织(结构)和集体行动或生成场域(协作)。这些元过程的非连续性质的转换,大部分隐藏于我们的盲点之中。

举例来说,我们可以看到思考过程的结果或成果,但通常察觉不到根本的创造性过程。这个过程即思考的过程。不要被蒙蔽:思考就是一个创造性过程。思考创造了整个世界。然而只要这一切都发生在我们的盲点之中,我们就无法与这种呈现现实的根本过程同在。也就意味着,我们无法完全参与到(并且察觉到)创生整个世界的过程。这个原理在“对话”和集体行为的过程中也同样适用,我们稍后会进行详细讨论。

在最后一章中,我将总结自然流现的原则,并将其视为自由的社会技术,让它为我们所用,为现实世界带来社会转型和体制变革。