当从观察(Seeing)移至感知(Sensing)时,认知就开始从整个场域的范围生成。彼得·圣吉相信这种转变是系统思考的核心。这将形成一个闭合的反馈回路,将人们对现实的体验(“系统对我们所做的”)与他们对整个体验的参与感联系起来。当这一切发生时,圣吉认为,人们会说出类似这样的话:“天哪!看看我们正在对自己做些什么!”

患者—医师对话论坛

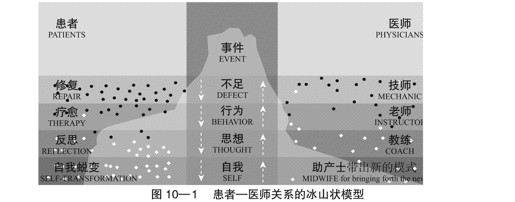

现在来回顾一下投票结果(见图10—1)。

在第9章中,我们曾提到要求论坛参与者投票。每位参与者可以在冰山上画两个圆点:一个黑点,表明他们认为现在的医疗保健系统运行的位置;一个白点,表示他们期望未来的系统所处的水平。

95%以上的参与者(包括医师和患者)把黑点画在了第一层和第二层上——这意味着,95%以上的人都认为,现有医疗保健系统的侧重点是技师式的修复再造。同时,95%的参与者把白点放到了第三层和第四层上,表达了他们的希望:应该通过培养、自我蜕变和内在成长来应对健康问题。

投票之后,我开始说:“大家似乎都同意现在的系统是在第一层和第二层运行,同时你们也都希望未来的系统应该移动到第三层和第四层。鉴于你们就是这个系统的患者和医师,并且大家的观点都基本一致,那究竟是什么阻碍了你们达到理想的状态呢?毕竟,你们就是这个系统。这个系统不是柏林的‘他们’,不是布鲁塞尔的‘他们’。这个系统就在这个房间里,不在其他地方,它就是你们创造的。”

当时,房间里一片寂静,甚至都能听到针掉到地上的声音。经过了片刻的沉默,另一种类型的谈话开始涌现。人们更加深入地进行思考,并开始提出经过深思熟虑的问题,这些问题包括他人的,也包括自己的。情况开始有了变化。休息之前,会上的谈话更像是患者和医师在相互交换意见。但现在,人们已经能够直接体会到彼此的感受,反思也更加深入。一些参会者问:“为什么我们集体制造出了谁都不希望看到的结果?”

医师们开诚布公地讲述了他们的困难、压力和挫折,之后一位男士站起来,介绍说自己就是这个小镇的镇长。“我们在医疗保健系统看到的一切与政治及政府系统的一样,总是在第一层和第二层运转。我们所做的就是对问题和危机做出反应,过去一直如此。但是如果我们在两个更加深入的层次上运转,也许就能够得到完全不同的结果。”镇长坐下后,又是片刻的沉默。接着,坐在房间另一侧的一位女士站了起来。“我是老师,在附近一所学校教书。你们知道吗?”她停了一下,看着那位镇长和所有人,“我们也面临同样的问题。我们在学校所做的一切,也都集中在前两个层次上。”她指着墙上黑色和白色的圆点继续说,“我们的课程是按照机械式的学习方法设计的,只注重记忆过去、验证旧的知识体系,而并没能教会孩子们如何开启智力上的求知欲和创造、想象的能力。我们总是处在应对危机这个层次,从来没有想过把我们的学习环境移动到这里(她指向冰山型图表的第3、4层),而只有在那里,孩子们才能学会如何塑造他们的未来。”

接着,我旁边的一位先生站起来说:“我是农民,我们也在和同样的问题作斗争。在今天的传统农业中,我们所做的,全都是在第一层和第二层上手忙脚乱地对付表层问题。我们使用化肥、杀虫剂,把所有能用的东西都扔进田地里,就像你们把一堆僵化的知识灌进学生的脑袋里一样。以工业化的方式进行农业生产,只是机械式的治标不治本。我们没能把我们的农场和整个地球当成一个活生生的有机体,当成我们共同的空间。”

每个人都从更真实的处境、以更真实的自我做出了真挚的发言。这时,一位患者倾身向前看着那位医师(她刚才全神贯注地聆听了这位医师的发言),温和地说:“我很关心你,我不希望我们的系统害了你和其他优秀的医师。我们能帮你做些什么呢?”房间里又一次陷入了沉默。

感知的场结构

那天上午,每一个参加谈话的人都感觉到有更深层次的联结存在。这次交谈开始变得与其他谈话不同。人们开始提出诚恳的问题,而不是仅仅表达意见和陈述观点;他们不仅一起谈话,还一起思考。时间似乎放慢了,我们周围的空间也似乎变得厚重并且向什么新的东西打开。人们的交谈开始放缓,时不时沉默片刻。他们之间相互联系的结构已经发生了变化,某种力量使他们超越了进行争论的常态,不再是单独的个体,不再是他们自己大脑的“俘虏”。

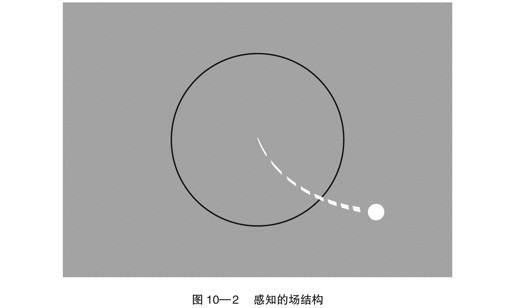

此时,我们认知产生的地方(图10—2中的白色圆点)从个人头脑的内部(观察场域),移动到了观察者自身组织的界外(图10—2中的圆圈),即认知开始来自于整个场域。

当这个转变发生时,观察者和观察对象之间的边界就消失了,观察者开始用一个完全不同的观点看待这个系统:开始将其自身也视作被观察系统的一部分。系统不再是“外在的”某种东西(他们给我们造成的问题),而同时也是“内在的”某种东西(看看我们给自己造成的问题)。

当一个团队开始在这样一个场所运行时,其参与者们也开始看到自身与系统之间的关系,以及他们是如何共同制造了这样一个系统。

原则

进入共同感知的场域需要4项主要原则:充实容器、深度潜入、转向注意力以及打开心灵。

║充实容器║

组建起共同感知的场域需要一定的条件。在患者—医师对话论坛的例子中,这个条件是通过如下的着意设计产生的:

◎ 空间条件:去旧除陈,清空整个房间,最好只留四面墙壁;加入简约的元素(如灯光和钢板雕刻),一套高脚展板(我们在刚刚医疗健康的项目中就在展板上张贴照片,讲述故事)。

◎ 时间条件:创建一个符合能量流动的时间表,使一天的时间安排也顺着U型自然形成(上午,沿着 U 的左半部分下行——共同感知;下午,沿着U的右半部分上行——共同创造)。

◎ 关系条件:(1)会前和每一位参会者建立个人联系;(2)明确职责(如会议地点门口的迎宾员);(3)计划好过程(管理细节,如进行精彩的演讲或者朗读访谈的部分内容);(4)准备基础设施(饮料、食品等)。

◎ 意愿条件:在整个核心小组内部要有明确的目标:我们为什么要做这些?我们希望能带来何种未来可能性?我们想创造什么?

║深度潜入║

要进入感知和共同感知场域的大门,需要完全沉浸于整个场域之中,完全共处于当下所面对的情况。要和你所研究的现象融为一体,并不是要去研究你的客户,也不是和你的客户进行对话,而是去成为你的患者或客户。完全生活在他们的体验世界里,与其成为一体。

在对话论坛中,为了实现这点,我们采取的方式是以第一人称一字不差地大声朗读那些亲身经历,展示访谈中的关键问题,抛砖引玉,以及请大家针对这些问题分享自己的故事。

作为负责带领整个小组完成集体场域转换的辅引师,关键策略之一是不要让人们陷入争论或下载的行为和思维模式;当人们开始他们惯有的争论时,你就要进行干预;而且你还要设法让大家集中注意力进行不带评判色彩的观察,使他们可以开放地接纳不同的观点。通往深层疆域的大门需要沉浸式的体验,来直接感知这个活生生的场域的各个方面。

║转向注意力║

当你展示了整个活跃的场域中所发生的情况之后(比如患者们和医师们的经历),就需要设法把人们的注意力从“事物”(个人的故事)转向到正在形成的场域,即“源头”。换句话说,你需要邀请人们深入探究那些事例发源的场所。在辅引过程中,你设法进入每个事例的场域,在深化的同时,脑海里还保留着刚才提到的事例。就这样,一个例子接着一个例子地进行,深入聆听一个又一个观点。随着聆听的深入,你开始注意到不同观点之间的空间。就这样保持你的注意力,然后,在你正要进行下一个事例时,突然间发生了一个转变,使你能够看到引发你面前所有事例的集体模式,看到联结它们的形成性力量。

有一个简单的测试,可以帮助你判断是否已经成功地转向了注意力:你看到的全局图应该包括你自己——观察者,你应该是你试图修复的系统中的一部分。在上面的例子中,我问道:“你们就是这个系统,但是为什么你们集体制造了没有任何人想要的结果?”人们就开始了改变,参与者们开始真正地把自己视为全局图中的一部分。当镇长、老师和农民依次站起来说他们也面临着与患者和医师同样的问题时,突破就实现了。

加州大学伯克利分校认知心理学家埃莉诺·罗施将其描述为从“外部”观察系统转换至从场域观察系统。我问罗施她所说的“场域”是指什么。她解释说:“在场域内,注意力、身体和思想合而为一。你开始明白认知是在整个场域范围里产生的,而不是来自于某个单独的观察者内部。‘场域’是我能想到的,在当代科学的范畴里最接近这种整体性的叫法。”

║打开心灵║

于是,我问罗施:“那么,场域整体的本质是什么?你如何与之相连,又如何滋养它呢?”她看看我,停顿了一下,说:“通过心灵。在任何沉思式的传统文化中,心灵都不是指多愁善感或者情绪波动,而是一种深层的合一的中心。”

打开心灵意味着触及并激活我们深层的情绪认知。从字面上讲,用心聆听指的是把我们的心以及欣赏和爱的能力当作认知的器官。唯有做到这些,我们才能真正观之以心(see with the heart)。

当这样一个深层场域转换发生时,我们几乎总是能观察到一些端倪,为这些转变的到来打开一道“缝隙”。这一点星星之火总是伴随着片刻的沉寂或发自内心的一个问题而出现。在患者—医师论坛的例子里,它发生在一位患者对医师说这句话的时候:“我很关心你,我不希望我们的系统害了你和其他优秀的医师。我们能帮你做些什么呢?”

║神圣的问题║

为了更好地理解这个特殊的转折点和开端,让我来讲一个童年时读过的故事。故事的主角是一位生活在12世纪的男孩。他的母亲名叫心酸(Heart Sorrow),她丈夫和两个长子都是勇敢的骑士,都已经战死。所以,她决定到一个偏远的地方抚养这个孩子,以避免他重蹈父兄的覆辙。他叫帕西法尔(Parsifal),意思是“天真的傻瓜”。然而直到长大成人,当他能够打开心灵时,才了解自己的名字并认识其真正的涵义。

有一年春天,年轻的帕西法尔骑马出去掷标枪,这件事他一向做得很出色。突然,不知从哪里冒出来5位全副武装的骑士,骑着高大的战马从他身边经过。“他们一定是上帝,或者天使!”他想。当骑士们停下来和他说话时,他激动得都快晕倒了。帕西法尔没完没了地问他们是谁,他们怎么使用矛和盾。然后他跑回家,把这一切告诉了妈妈。“我遇到了最优秀的骑士!我想成为他们的一员。”这是她最可怕的噩梦,但是她说服不了儿子,于是她说:“好吧,去吧。但是,答应我三件事:每天去教堂,尊重所有的女孩子,还有不要问问题。”

帕西法尔开始了他生命的探险。他首先要去见亚瑟王,因为他听说这位国王可以使一个男孩成为一位骑士。路上,他遇到一位全身穿着鲜红色战服的伟岸武士。他不知道,这位红衣武士一直威胁着亚瑟王及其宫廷,而且没有人能打败他。这个天真的傻瓜径直走到红衣武士面前说:“一旦成为骑士,我就会来取走你的盔甲、武器和战马。”红衣武士面带讥讽地回答说:“好,听起来不错。等你当上骑士,赶快回来试试。”

当乡巴佬帕西法尔到达亚瑟宫廷并请求“授予我骑士称号”时,宫廷上的每个人都嘲笑他。一位6年里都从未笑过的年轻女士,走到帕西法尔身边,看着他的眼睛,微笑着给他打气:“你将是所有骑士中最出色、最勇敢的那个。”帕西法尔离开了宫廷,准备去挑战红衣武士。

当再次和红衣武士相遇时,红衣武士说:“噢,是天真的傻瓜回来了。”帕西法尔把标枪直接插入了红衣武士的脑袋,杀了他。然后,帕西法尔穿上了红衣武士的盔甲和衣衫,跳上红衣武士的马飞奔而去。

那之后,他经历了很多次探险,有一次还住在一位贵族的城堡里。这位贵族教他骑士之道,还告诫他尽量少说话。

帕西法尔一直旅行,直到来到费雪国王居住的安福特斯城堡。费雪国王是圣杯的持有者。国王受伤了,人们用草垫把他抬进华丽的宴会厅。长矛刺入腹股沟,伤口让他疼痛难忍,甚至难以平躺。人们都在期待他早日恢复健康。宫廷的一位弄臣预言,当一位真正天真的人来到宫廷,国王的病就会痊愈。而且这位天真的人必须问:“什么困扰着你?”每个人都等着帕西法尔发问。但是他问了吗?没有。他想高声大喊:“什么困扰着你,叔叔?”但是,他曾经被提醒和指点不要问太多问题。费雪国王被人抬回到床上,帕西法尔也睡觉了,想着明天一早就问国王到底哪里不舒服。

但是,到了第二天早晨,城堡空空如也,他错过了机会。他沮丧地骑着马穿过了吊桥;吊桥在他身后关闭了,城堡也消失得无影无踪。

后来,帕西法尔开始四处奔走,徒劳地寻找着城堡的居民。一度,他遇到了一位少女,坐在树下问他的名字,有生以来他第一次念出了自己的名字:“帕西法尔。”她正怀抱着自己恋人的尸体。“你都去过哪里?”她问他。帕西法尔告诉她,在圣堡他没有问出该问的问题,结果给很多人带来了悲剧,这时她告诉他:他的母亲也因为心碎而过世了。

帕西法尔非常伤心,答应为她死去的恋人报仇,然后离开了。故事仍在继续,帕西法尔花费了很多年的时间,直到最后,经过无数次的磨难和尝试,终于找到了返回圣堡的路。这次,他成功地把自己全身心地置于情境之中,问出了神圣的问题:“什么困扰着你?”这恢复了国王的健康,给整个王国带来了和平。

帕西法尔的挑战是真正打开心灵,并按自己的心声采取行动,而不是按照所谓的“上等教育”和社会标准去做。当对话论坛的那位女士表达对医师的关心时,她同样提出了神圣的问题:“医师,什么困扰着你?”这个问题转变了医师和患者之间平时的对话模式。发自内心的问题具有巨大的力量,而力量就来自它的真诚,它是从情境的“缝隙”之处发端的,是来源于当下的。

感知实例

║7 人圈║

我第一次听到“7人圈”[12]这个说法,是在和贝丝·简德诺(Beth Jandernoa)一同组织研讨会的时候。在我认识的所有辅引师中,她可能是表现最出色的一位了。看上去她好像没做什么,但却能在瞬间和整个房间里的人建立一种心意互通的联系。像我这样的普通人需要下很大工夫,而且要经过两三天,才能达到心意相通的程度。可贝丝只需要站起来看着听众,用眼睛和心微笑,不一会儿,所有人就都被她吸引住了。

我曾经直截了当地问她:“你是怎么做到这点的?”

“其实很简单,”她回答,“30多年的经验告诉我,走上台之前,要打开心灵,并有意识地向屋里的每个人传递无条件的爱,这样就产生了一个爱的场或氛围。我在场能力的加深,得益于和一个由女性组成的叫做‘7人圈’的多年交流。”

“7人圈?”谁是7人圈?我很好奇。“是一些好朋友组成的圈子;我们一年聚三到四次,每次三天。在人生旅途中,我们互相支持和包容。刚开始是6个人,第一次聚会于1995年在圣达菲进行。”她告诉我,其他的成员包括安妮·多舍(Anne Dosher)、芭芭拉·科夫曼–塞西尔(Barbara Coffman-Cecil)、葛莱妮弗·吉莱斯皮(Glennifer Gillespie)、莱斯莉·莱恩(Leslie Lanes)以及塞雷娜·纽比(Serena Newby)。

那是我第一次听说这样的圈子。从那时开始,我听说了很多相似的小组,他们定期聚会,目的是互相倾听并共同支持每一位朋友的生活。我发现这些小组成员突出的一个特点是,即使在不见面的时候,他们对各自的生活似乎依然能够产生切实的影响。例如,贝丝就用她从这个圈子获得的经验有意识地强化自己的人际关系能力,使自己在职业生涯和个人生活中都能够更加投入,更有效率。

于是,我开始对这个圈子的故事感兴趣,想要了解更多。我问贝丝:“我是否能够参加你们的聚会,和整个小组面谈?”她们大方地同意了。2003年9月 15日,我飞往俄勒冈州阿什兰,和她们一起度过了两天半的时间。

我了解到,她们最初的计划是为正经历职业生涯或个人生活转变的女性朋友建立一个项目。但是第一次聚会后,她们放弃了帮助他人的高尚目标。无论多么努力地为其他领导者创造这项活动,她们还是不断被拉回到自己的生活。虽然每个人都致力于服务他人,但她们认识到,自己当时的疗愈需求超出了她们为别人服务的目标。于是,她们决定先探求一下,从自己的内心深处和这个圈子的场域来联结能得到什么样的结果。

后来,7人圈真的为未来领导者制定了若干项目,让大家分享她们的经验。与此同时,她们的职业生涯也日臻成熟。她们的满足感不再来自于促成英雄式的组织变革;她们发现,把自己在工作中学到的对领导力的敏锐感受和方向感传递给下一代女性们,助她们实现打造健康和谐世界的梦想,更能令她们感到满足。

║通过深潜体验来使容器充满能量║

我与这个小组最初10~15分钟的访谈内容充分阐明了前面讨论过的基本原则。我的第一个问题是这样的:“当你们小组开始工作时,最先做的是什么?”

“我们总是先一起重新决定如何开始,”芭芭拉说,“这并不是说,我们每次都按照同样的步骤。没有具体的第一步,但我们最关注的是创造一个充满能量的容器以使我们能在其中工作。”“例如,来看看这次访谈开始时我们做了些什么,”葛莱妮弗解释道,“我们点燃蜡烛,敲响铜磬,一同进入静默。”她进一步解释说,在静默中,她们可能进行着不同的内心活动。一些人倾听内在的声音,另外一些人则在倾听静默。“我们的做法是想一同充分地融入场域中,然后进入深层次的分享,给彼此充足的时间讲述我们生活中发生的事情。通过这种方式,我们的空间聚积的能量越来越多。”听到这些开放性的言辞,我认识到她们所描述的“使容器充满能量”的方式和人们开会时通常采用的方法非常不同。一般来说,会议开始都是领导讲话,或遵循一定的议事日程进行。相比之下,这个小组开始的方式却是以共享体验来激活“心灵”。

║开启心灵的智慧║

“我们圈子有一个练习,就是现场集思广益、设计方法,帮助一个我们的成员解决自己正在苦恼的事情或世界上发生的我们关注的问题。”贝丝首先发言:“这个小组为我设计的一个特别过程,是让大家表演出我的不同性格特点,以便我能后退一步,发现一部分并不熟悉的自我。其中,我发现了我的‘内在智慧形象’。”

“它的存在感那么强、那么真实,好像一直藏在我身体里面,像我身体里的一个宝藏一样,洞察力和认知力都源于其中。小组聚会开启了这个场所,我站在那里,那里是我一切的发源地……由于集体的力量,我能够在自己身上发现这个场所。从那时开始,那里就是我每次寻找智慧都要光顾的地方。”

“这个过程之后,我发现自己的决策更加明智了,视野也更加广阔。对我而言,这个故事说明我们的小组聚会产生了一种力量,延续至我的生活并时刻伴随着我。”

我对贝丝说,当她谈到那个“内在的地方”时,她的双手指向了自己的心。而当她谈到了她“自己”,她依然把手指向了心。“你能描述一下这种感受的某些因素吗?”我问。“你怎么知道自己的行为是发源于通常的身份,还是发源于内心深处真实的地方呢?感觉有什么不同吗?”

“当身处深层认知时,我的整个身心都放缓了,”她回答说,“我努力体会自己身体的感觉。我的呼吸变缓,整个世界都慢了下来,我也一样慢了下来。感知在我的内心深处。感觉那里像是一个深深的、敞开的、黑暗却又被照亮的地方,还能感觉到它很强壮、却又是流动性的,而且不同于我平时的行为发源地。”

║保持这个容器║

就好像帕西法尔的圣杯和骑士们的故事象征着集体存在感,7人圈打开了每个成员接近创造力和人生旅途深层源头的大门。为了共同创造这个支持空间,7人圈的成员有意识地设计和塑造了空间(物理环境)条件、时间(一年三四次)条件以及关系和意图条件。

贝丝继续说:“我们有一个承诺,当大家不在一起时,也要保持一对一关系中场的纯净,我们努力做到这一点。我认为这种关系类似于婚姻,如果你真的想要保持一段良好的关系,就要用心去经营。很少有集体能够做出这样的承诺。”

“我们虽然也对人的性格层面感兴趣,但那并非我们的终极目标,而是觉得发挥人的性格层面的作用是一个前提条件……此外还有其他层面的承诺作为实现集体场域的更大条件。”

“如果没有人在前进的道路上干扰这种场,我们就会看到更多的可能性。而一旦跨越了那个界点,你会感受到一种丰富性——集体聆听的能力令人叹为观止,又是那么自然而成。”

“很明显,你真正动手做,而不只是空谈,原因在于这样可以把能量带进来,效果远胜于只是几个聪明人谈来谈去。这样让一切及时解决,也是我们发起小组聚会的原因。”

结束访谈时,我感恩自己能够被邀请进入她们神圣的空间。我认识到,我亲眼目睹的只是她们活动的一个缩影,这些女性会用她们非常专注的注意力,继续创造和发展她们的实践场域。她们告诉我,她们在不停地发现新思想,放下那些曾一度奏效但对新形式不再适用的方法。

║促成转变║

2001年4月,一家全球IT公司的多名有潜力的领导者,在旧金山进行了为期三天的研讨会。这是每位辅引师都很熟悉的情况。第一天,人们抱怨公司的文化是多么的糟糕及其如何扼杀了创新和学习。第二天,他们集体改变了方向:所有的参与者开始看到是他们自身引发了公司文化的特点。而在此之前,他们一直认为这些是“系统”强加给他们的。

“我们对别人所做的,正是我们自己抱怨的、别人的所作所为。”一位东亚的参与者说,“因此,我们要做的是改变自己,而不是去抱怨系统的毛病。”我知道,如果第一天结束或者第二天开始时,这个自我反省的转折还没有发生,我就没有尽到自己作为辅引师的职责。促成这种转变不是多么深奥的修炼,而是管理者、咨询师和领导者最基本的工作。

在这个案例中,促成转变的工具涵盖了7人圈共同学习的很多心得:建立情感活动(深潜体验);深度聆听和对话(将注意力从自身转向他人);了解团队集体行动的系统模式;组内讲述关于团队经历和个人转折点的故事以开启进入深层次的觉知(打开心灵)。

║感知的过程║

所有深度聚会的故事中都贯穿着相似的主线。

一开始,人们深度潜入具体的体验:患者面谈中聆听关键的问题,7人圈聚会开始时聆听寂静开场,还有聆听公司员工讲述组织和个人的故事。

紧接着,人们把注意力从自身头脑转向整个场域:在医疗保健论坛的静默中,人们开始深刻理解白点和黑点的意义,看到是他们自己集体创造了现存的系统。在7人圈中,成员产生能量上的觉知,创造了整体场域的联结。至于领导力论坛,人们开始注意到是他们自己共同创造了早先他们不停抱怨的系统。

随后,他们通过从内心深处的觉知行动,强化了这种转换。

整体的两种类型

最近,观察和感知的微妙变化吸引了一些科学家的兴趣,基于20世纪的物理学原理,他们开始研究整体的现象。这个新兴科学观点的典型代表作是亨利·伯涛夫特(Henri Bortoft)的《自然的整体》(The Wholeness of Nature)。根据各种资料,如歌德关于科学的著作和20世纪的解释学、现象学和量子学原理,伯涛夫特提出了科学的后实证主义思想,主张观察者应有意、主动地生活在并参与到研究现象及其形成的过程当中。

1999年,我在伦敦第一次见到伯涛夫特时,他告诉我,他的导师、量子物理学家大卫·玻姆曾建议他仔细研究尼尔斯·玻尔(Nils Bohr)的观点。伯涛夫特对整体的概念非常感兴趣,这是玻尔在量子物理学中曾提出的一个术语。玻尔把整体更多地视为对我们思考的限制,但玻姆却不这样认为。伯涛夫特解释说:“玻姆认为整体可以被理解,他用全息图作为例子。我觉得这个例子很有启发性,它表明整体存在于部分里。”

伯涛夫特将整体分为两种类型:虚假的整体和真实的整体。他说,两种整体的概念基于不同的认知能力。虚假的整体基于从具体的感官认知抽离出来的智力思维。在这种模式下,思维“从具体的部分转移开”而纵观全局。结果就形成了对整体抽象的、非动态的理解。

相比之下,伯涛夫特继续说,真实的整体建立在另一种认知能力上,即“直觉思维”;它建立在开启更高质量的认知的基础之上。直觉思维为了了解整体而“直接移入具体部分”,也就是潜入部分的具体体验之中。

伯涛夫特在研究中偶然看到歌德的著作时,十分震撼于歌德关于另类观察的观点,伯涛夫特解释说:“(歌德)主张从部分见整体的观察,和玻姆的全息论非常接近。”

伯涛夫特认为,不能用了解事物的方式去了解整体,因为整体并非事物。最大的挑战在于认知以部分的形式显现的整体。伯涛夫特说:“接近整体的方式是走进并穿过部分,而不是后退一步进行总体观察,因为整体并非凌驾于部分之上,而是某种包罗一切的超级实体。直接走进部分才能感受到整体。我们就是这样进入整体的组成,穿过部分的同时即进入了整体。”

我问伯涛夫特:“怎样才能形成这种观察的能力呢?”他向我解释了歌德有关“精准的感官想象力”(exact sensorial imagination)的概念。这个概念清晰地描述了歌德的“潜入”原则。

“你必须要提高认知的质量,力求超越整体进入部分,”伯涛夫特对歌德的思想解释说,“这需要时间,你必须慢下来,你要观察并在想象当中注意每个细节,在脑海中形成一个图像,越精准越好。比如观察一片叶子,在脑海中尽可能准确地描绘叶子的形状。然后,你在脑海中随意地移动叶子,并力求捕捉每一个细节。此时,叶子的形象变为你脑海中的一种影像。你必须让自己的头脑活跃起来。”

他补充说:“我们自己其实并不情愿这样做。多数人大部分时间都忙于‘下载’。如果你想这样做,就必须慢下来。你一片叶子、一片叶子地看下去,突然出现了一种运动,一种动态的运动,你开始看到的不再是单独的叶子,而是这个动态的运动。这整株植物就是这个动态的运动。这,才是现实。”

他继续说:“这种想象变成了一种认知的器官,你可以开发它。我有一种感觉,当你这样做的时候就会进入另一个空间,一个想象的世界。这是一种运动,比外面的世界更加生动和真实。它更加真实是因为‘你’在这样做,‘你’是其中的一部分。歌德在这方面拥有巨大的能力,毕加索也一样,用这种方式作画。当你看到他的画作时,会看到其中显而易见的变形(metamorphoses)。”

伯涛夫特的描述体现了感知的三个原则:首先,潜入感知体验;其次,转向注意力;最后,激活认知的深层能力。

认识论的逆转

传统科学视理论为容器,事实为内容。相反,歌德和伯涛夫特把感知到的事实当作容器。伯涛夫特解释说:“意识模式从解析式转移到整体式,也使得容器和内容互相对调了。在实证主义哲学中,理论被认为是事实唯一的容器。现在,按照歌德的说法,如果理论才是现象的真正内容,那么就可以说,直觉上的新洞见,出现在我们在现象中观察时。”

“大自然的展开本身就是一种认识论的逆转,”他继续说,“植物是一种动态的运动。你把叶子视为体现和展示这种运动的某种迹象。当你看到这种运动时,它变得那样强烈。这就是从现象中进行直觉观察,那个动态的运动才是现实。”

我告诉伯涛夫特,他所做的这种区分与我在领导组织变革领域中的经历十分契合。我解释说,他所说的另一种观察方式,其实与心灵的开启相关。也就是说,逆转自己的情绪和感觉,从而和世界建立深入的、更加良好的关系。他回答道:“这正是我最近一直研究的核心主题。”我们都很遗憾没有更多时间共同探讨“观之以心,思之以心”(seeing and thinking with the heart)的现象。

走出困境

在对感知的体验(来自内部的观点)有了初步了解之后,我们认识到,正如柏拉图所说,我们平素的行为方式(来自外部的观点)提供给我们的,只是影子般的(次等的)现实,而并非首要的现实。因此,如果说我们被囚禁在一个洞穴里,也并非耸人听闻。只要我们仅采用下载模式,我们就身陷囹圄。我们所看到的全部是墙上的影子,那些在我们内心穿梭的画面产生的影子。

我们已经讨论过,当从下载状态(从投射过去模式的角度看问题)切换到观察(从外部看问题),就像我们转过了头,认识到墙上的影子实际上是我们自己的投影,而现实仍在洞穴之外。在这一阶段,有三项指导原则:转身(移入情境)、认识到事情不同于我们的投射(暂悬评判并保持好奇),以及对外面现实情况的探究(询问)。

当从观察(从外面看问题)切换到感知(从内在看问题)的状态时,我们就跨越了洞穴的边界走到了外边的世界。在这一过程,也有三项指导原则:首先,我们必须把自己融入到具体的部分当中(潜入),不能依靠习惯性下载抽象思维走出洞穴,也不能“躺在别人的背上”出去(像前面瓦瑞拉提及的上面那只猫一样,最后落得个失明的下场)。走出洞穴的唯一办法是激活我们自己的感知。其次,需要转向我们的注意力,通过觉察内部不断形成的场域来把握现实。最后,在深化这种动态的同时,我们调动了一种不同的认知能力:从心灵的智慧中浮现出的觉知。我们不仅从个体观察者的角度把握现实,还要从生命及其源头,即太阳的角度把握现实。结果就是用心来看,来观察。

除非我们努力前进,运用感官联系到现今边界以外的世界,否则我们仍将处于失明状态之中,陷于洞穴之中。

歌德对此是这样说的:“一个人了解自己的程度取决于他了解世界的程度;他只是在这个世界里才了解自己,在他自己内心才了解这个世界。若经过深刻的思考,每个物体都会在我们内心打开一个新的器官。”

大多数跨界变革过程之所以失败,是由于它们错过了起点:跨界的共同感知。我们需要在系统之间建立长效机制来促进这一过程。因为这些机制尚不存在,所以有组织的小利益团体才会大行其道,它们不考虑整体而只寻求自身利益的最大化,使实践者无法参与到大的系统中来,一起进行感知和创新。如果我们继续像“上边的那只猫”一样躺在别人背上组织社会,得到的将只是没有人满意的结果。你不能指望上边那只失明的小猫在动态的环境里来去自如,也不能指望一个没有观察能力的社会或社会体系,能成功地适应并运作于日益动荡的时代。