动态复杂性

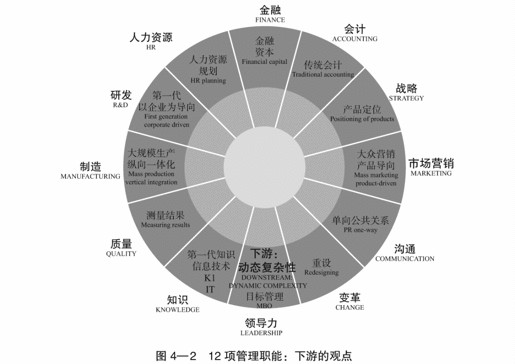

所有组织和机构的领导者都面临着新层次的复杂性和变革。我决定更加深入地观察一下这种复杂性的起源。受圣吉和罗思对动态复杂性和行为复杂性的区分的启发,我发现了领导者必须应对的三种复杂性的挑战:动态复杂性、社会复杂性和新兴复杂性。

在这三种复杂性中,动态复杂性是最常用到也最容易识别的。动态复杂性意味着在原因和结果之间存在空间或时间上的系统性距离或延迟。以全球变暖的动态复杂性为例。其中一个原因是二氧化碳的排放,这会对地球的未来产生长期的影响,我们今天看到的“温室效应”主要是由于 20 世纪 70 年代以来二氧化碳的排放造成的。如果组织决定减少二氧化碳的排放,我们就将减少对全球气候的影响。但是,如果我们的产品是一个大型产品的配件,而该产品增加了二氧化碳的排放,该怎么办呢?此外,该怎样处理我们运输商品时产生的排放量呢?这个因果链越长、越复杂,问题的动态复杂性也就越高。如果动态复杂性比较低,可以对之进行逐步分解处理。如果动态复杂性比较高,则充分关注不同系统间互相依赖的“整体系统法”是最合适的。动态复杂性对管理的意义十分明确:动态复杂性越高,系统内子成分的互相依赖性越高,因此,采用整体系统方法解决问题也变得更加重要(见图 4—1)。

社会复杂性

一旦某个问题的动态复杂性得到了解决,那么第二种类型的复杂性——社会复杂性就可能变成最需要解决的问题。社会复杂性是众多利益相关者之间的不同利益和多元化世界观带来的产物。例如,关于气候变化和减少二氧化碳排放的《京都议定书》得到了大多数国际专家的赞同和支持。然而这则协议的用处还不能充分发挥,因为美国、印度和巴西这三个污染最为严重的国家还没有签署协议。这个例子清楚地说明了多元化的利益、世界观和价值观。社会复杂性越低,我们依靠专家来指导决策和制定政策的可能性越大。社会复杂性越高,采取多重利益相关者的方法解决实际问题、并听取所有利益相关者的意见就显得愈发重要。

新兴复杂性

新兴复杂性以破坏性变革 (disruptive change) 为特征。这种挑战可以由以下三种特征进行识别:

◎ 问题的答案是未知的;

◎ 问题陈述本身尚未展开;

◎ 关键的利益人是谁尚不清楚。

在这种情况下,未来无法根据过去的趋势和轨迹预测,我们必须随着形势的演变而采取措施。新兴复杂性程度越高,我们越无法依靠过去的经验,而需要一种全新的方法——一种以感知、自然流现及给新机会塑造原型为基础的方法。第11~13 章将会对这三个方面加以详细的描述。至于现在,我们可以简单地把“感知”描述为从“内”而看,是我们开始体会和感知整体场域时形成的观点。当我们开始感知时, 我们会不由自主地增强能量并向“内心深处”转移。“自然流现”我们曾简要讨论过,它是我们经历的一种状态,我们敞开了思维、心灵和意志,因而能够从源头观察事物。正在生成的新现实和快速变革无法依靠过去的经验来应对,而自然流现这种状态却使我们能够与其联结并随之发展。当我们真正形成对正在生成的未来的觉察时,就说明我们处在结晶阶段。紧随其后是塑造原型,即通过身体力行探索未来。在这个阶段,思维、心灵和双手在实践中得到整合。该阶段很快就会产生实际结果,然后系统内所有关键的利益相关者又会产生改进的反馈和建议。当今商业、社会和公共领域组织面临的环境日益动荡,而这正是很多重要的领导力挑战中新兴复杂性不断增长的原因。这种环境的改变成为促使我们从U型图右侧,即“正在生成的未来”进行学习和领导的主要驱动力。

管理者们的工作

管理者们唯一的工作,简而言之, 就是行动和产生结果。要做到这点,必须把目标、战略、人格和过程整合起来。在过去的几十年里,关于如何完成工作已经发生了两次主要的转变:首先是把关注点从做什么(what)转移到了如何(how)做;其次是从如何(how)做转移到了何处(where)做;从关注过程(how)转移到了管理者们和系统运行的内在发源地(who)。

我于1996年第一次注意到这种关注点的转变,当时我向惠普公司的质量总监理查德·莱维特(Richard LeVitt)询问惠普对质量问题的考虑。“首先,我们过去主要关注生产的产品和诸如产品可靠性之类的具体结果。”莱维特停顿了一下,“现在这些依然重要,但是我们认识到可以通过把关注点向上游转移,思考产生这些结果的过程,从而获得更多的产出。这个阶段的质量管理是 20 世纪 80 年代全面质量管理(TQM)运动的核心。但是,一旦搞定了TQM,我们又问:接下来该怎么做?竞争优势的下一步又会基于什么呢?”

对此,莱维特描述了他所看到的下一步的绩效界点:“对我们来说,一个新的关键焦点是,管理者们如何才能提高思考的质量与他们对顾客的深层感知,以及如何改善顾客的体验。”

从产品到过程再到源头

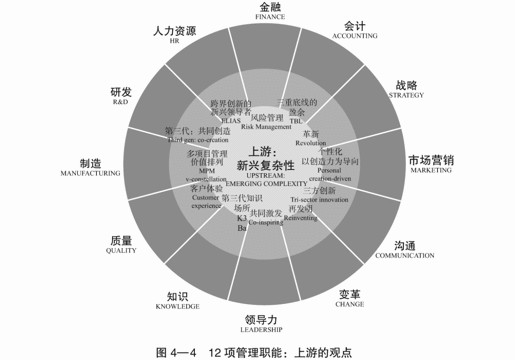

惠普公司从产品到过程、从过程到源头的转移,体现在管理的所有职能领域中。图 4—2 描绘了 12 种不同的管理职能领域。上半部分代表了较为有形的职能(制造、人力资源、研发、金融、会计、战略、市场营销和销售),而下半部分则代表了较为无形的职能(质量、知识、领导力、变革和沟通)。

在过去几十年里,相似的发展变化历程已经在所有职能领域展开。我们可以在所有管理职能领域中观察到从产品到过程、从过程到源头的转移。

║第一个转移:从关注可见结果转向关注过程(从下游到中游)║

如图 4—2中的外环所示,在最初的阶段里,管理的关注点集中在如测量产品的可靠性等下游[4]的职能上。这个阶段有两个特点:一是职能分化,意味着管理任务被分割成一系列子任务——金融、战略、人力资源、制造等。二是我所称的“下游关注点”,每个管理领域都把主要的注意力放在职能绩效指标上,如成本、准时交付率、产品可靠性等。各种管理职能领域通过等级机制整合到一起。

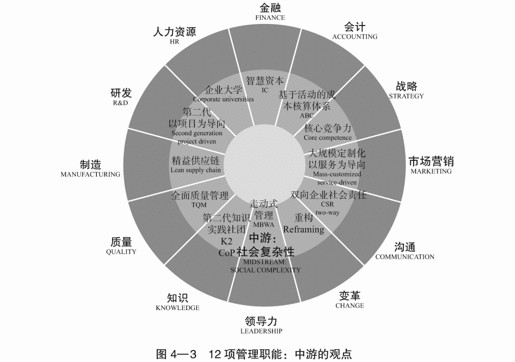

20 世纪 80 年代和 90 年代,管理的主流关注点转向了过程。如图 4—3 中所示,这种改变体现了由外环向中环(更关注过程的角度)的转移。基于过程的管理哲学,如全面质量管理、知识管理、组织学习、精益生产以及基于活动的成本核算(ABC)等都是这种转变的例证。所有这些管理方法的关注点都是如何改善过程,换言之,如何处理、组织和优化某些活动和管理任务。例如,在组织学习中,公司采用“经验学习圈”方法为基础,设计各种学习设施来支持组织学习,提高各级管理者执行的能力。

管理关注点转变的另一个方面是注重跨职能的整合。为了协调跨职能和跨组织边界的工作,人们需要学习如何在日益依存的组织和运作环境下更有效地应对社会复杂性。由于各职能领域的领导者们有自己的兴趣、网络和目标,因此他们需要不同的管理技能,以处理价值创造核心过程中跨职能整合的社会复杂性。

║第二个转移:从关注过程转向关注源头(中游到上游)║

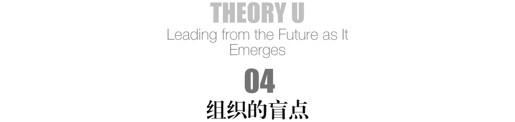

管理的第三个阶段始于 20 世纪 90 年代并延续至今。在本阶段,管理重点从过程转移到了创新和变革的源头(见图 4—4)。就像理查德·莱维特提出的,一旦你的过程正确了,那么强化价值创造流程的下一个支点是什么呢?

如果把管理比作一个车轮,那么第三个阶段体现在它的中心,应对的是新兴复杂性,其特点在于各职能领域之间的界限正在消失。虽然每项职能走的都是不同的门,但它们实质上会到达同一个地方。就像迈克尔·荣所讲,“每个人都在爬同一座山,但是每个人都从不同的角度看这座山,并相信自己看到的是一座完全不同的山。”抛开这些不同的标签、名称和论述,在车轮的中心,所有 12 项职能应对的是同样的基本事实:如何接近深层次创新、革新和改变的源头,即如何有效地应对新兴复杂性?

“管理之轮”就好像一个有机的呼吸过程。而呼吸决定着组织肌体的健康和完整。“吸气”把关注点从外在的行为转移到注意力和意图的源头,而“呼气”是把从源头涌现的未来逐步展开与实施。这里想说明的并不是要牺牲过程、能力(中游)和执行(下游)从而获得领导力的上游观点,而是要把领导和组织的整体场域设想为一个生命体,一个基于注意力和意图的中心源头、并且能够持续更新的生命体。从这个角度来看,一个组织或场域的整体性有赖于并且只生成于其所有组成部分之间的关系。没有周边,中心不复存在,反之亦然。

“管理之轮”有两个轴:上半部是较为有形的职能,下半部是较为无形的职能;右半部是外部导向型的职能,左半部是内部导向型的职能。优良的管理需要平衡和整合所有这 12 个方面。

成功管理和组织的实质在于观察、领会和整合各个不同的层面。

例如在战略方面,这个过程就是一个从核心能力向产业革命的源头的转变。传统的战略方法是产品–市场组合定位。这种方法针对的是明确的市场和明确的产品。1990年,加里·哈默尔(Gary Hamel)和普拉哈拉德(C.K.Prahalad)在《哈佛商业评论》(Harvard Business Review)发表了“组织的核心竞争力”(The Core Competence of the Organization)一文,把注意力的焦点从下游转移到了中游,从产品转移到了核心竞争力。两位作者论述说,真正有用的战略必须围绕能够明确形成下游产品–市场组合的核心竞争力而展开。

当我 1996 年第一次采访加里·哈默尔时,我惊讶地发现,过去 5 年间他没有发表一篇有关核心竞争力的演讲。他已经向下一个关注点转移了,并随后于 1996 年在《哈佛商业评论》上发表“革命性战略”(Strategy as Revolution)一文,2002 年出版了《领导企业变革》(Leading the Revolution)一书。在这些著作中,他清晰地阐述了自己的主要观点:引领企业革命性的变革需要一种与保持现有核心竞争力截然不同的能力。未来商业的成功需要能觉察到潜在的核心竞争力及机会。

虽然 20 世纪 90 年代的主流方式发掘出了当时最好的做法,哈默尔却认为需要上溯到战略的上游,战略的源头可能来自于捕获那些蛰伏于公司主流之外的创新思想,也可能需要顾客、合作伙伴以及一线员工全体参与进来,跨过组织界限, 拓展战略的范围。

在《竞争大未来》(Competing for the Future)一书中,哈默尔和普拉哈拉德把这种关注点向上游的转移比作孕育。“未来的竞争同孕育一样,需要经历三个阶段——受孕、妊娠和分娩。”他们写道,“竞争的最后一个阶段历来是战略研究与规划实践的焦点。一般来说, 大家认为竞争的前提是产品或服务概念明确,竞争维度界定清晰,产业边界已经稳定。然而,如果对市场前竞争(Pre-market competition)尚缺乏深入的理解,只把关注点放在市场竞争的最后阶段上,就如同在对受孕和妊娠没有任何了解的情况下设法搞清分娩过程一样毫无意义。”

他们认为,管理者们此时要关注的问题是,“我们在哪个阶段花了最多的时间和注意力:受孕、妊娠还是分娩?我们的经验是,大多数管理者把太多时间耗费在产房,等待诞生的奇迹……但是就像大家都知道的,如果没有 9 个月前的某些活动,诞生的奇迹就不可能出现。”

过去十年,管理创新历经了从高速增长到大规模市场动荡的巨大改变,并由此引发了对诸如适应性的能力和道德诚信的深度价值的高度重视。

哈默尔的《领导企业变革》一书频繁引用了安然公司的案例,为很多公司敲响了警钟。安然公司的兴衰证明,革命性战略和创新不能只局限于公司内部的价值观,而是应该基于与更大社会环境或整体系统的共有理念和真实联结上。普拉哈拉德在其于2005年出版的《穷人的商机》(The Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty Through Profits)一书中指出,这种与更大社会系统的联结可以作为一个切入点,使人们重新思考和创造出解决每天生活费不足2美元的30亿人口需求的战略方法。如果想要彻底地重新思考这一战略,真正解决当今的社会体系中众多人口的需求没有得到满足的问题,就必须具备从“空白画布”的角度展开行动的能力。就像图 4—4 中核心或内环所描绘的那样,当今社会的挑战要求管理者和领导者越来越多地站在“空白画布”前,感受并去实现正在生成的机遇。

我们来看看两个其他的例子。

║例 1:知识管理║

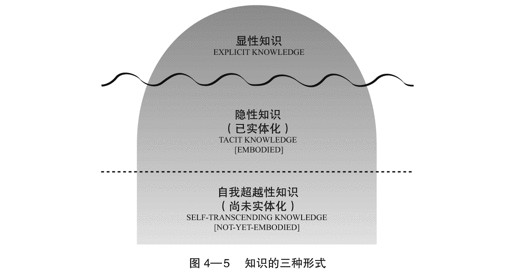

像艺术创造一样,管理的各个阶段需要不同类型的知识。例如,测量生产过程的结果时,管理者们通常需要运用显性知识。显性知识是能够用电子数据表格或电子邮件表述的知识。在知识管理的第一个阶段,人们主要依靠 IT 管理知识系统和数据库。但几年花费了数十亿美元之后,人们明确地认识到,IT 仅仅是知识管理的一部分而不是全部。甚至很多人说,IT 是其中最容易的一部分。管理者们很快认识到,挑战在于超越信息管理、进入知识管理。

在知识管理的第二阶段,人们主要关注过程改进,比如全面质量管理。在这里,管理者们需要已实体化的或隐性的知识,这部分知识人们都“耳熟能详”并且在日常行为中经常运用。

然而,当管理者们移入创新的上游区域,也就是进入了知识管理的第三个阶段时,他们发现,如同艺术家站在一幅空白的画布面前或米开朗基罗雕刻大卫一样,他们首先必须学会观察。

在图4—5 中,显性知识位于拱形之上,对应着管理之轮的外环(见图4—2),波浪线之下的是隐性或已实体化的知识,对应管理之轮的中环(见图 4—3),而最深处的自我超越性知识对应管理之轮的中心(见图 4—4)。

强生公司的迈克尔·波瑟(Michael Burtha)描绘了知识管理从显性到隐性的运动过程,他认为真正的挑战在于创造出空间,便于各部门、职能和组织之间分享复杂的知识,以提高团队的绩效。按照这个观点,知识不是某一种“东西”,而是一种融入工作实践之中的、有生命力的实体。没有情境衬托的知识不是知识,只是信息。正如野中郁次郎(Ikujiro Nonaka)和竹内弘高(Hirotaka Takeuchi)在他们开创性的著作《创造知识的企业》(The Knowledge-Creating Company)一书中所说,真正的知识是“一种情境化的有机过程, 在个人、团队和组织所掌握的显性和隐性知识之间螺旋进化”。

自 20 世纪 90 年代以来,把知识视为有机过程的新定义被广泛接受。20世纪90年代晚期至21世纪早期又出现了更进一步的变革,涉及了深刻创新和变革的内在条件和源头。当今,人们迫切想知道如何使用适应力和灵活性来应对动荡和突发性变革,如何感知和把握正在生成的未来机会,如何同频至“尚未实体化”的知识的源头。这种最新的状态也体现在野中郁次郎等提出的实践智慧以及“场所”(place, 日语为Ba)的概念当中,后者指知识所创造的物理、社会和心智环境。野中认为,场所是“变动的场”,我称之为“尚未实体化的”或“自我超越的”知识。

很多人同意野中关于知识不能被管理的论断。为什么呢?因为它是一个生命过程,不是一具死尸。野中认为我们不应该管理和控制知识,而是需要创造有益的条件,让知识管理的三个方面自然涌现,这包括信息系统、知识创造过程和能够实现这一切的场所。

║例 2:制造流程║

在一次访谈中,《相关性的遗失:管理会计兴衰史》(Relevance Lost: The rise and Fall of Management Accounting)一书的合著者托马斯·约翰逊(H.Thomas Johnson),给我讲述了下面这个汽车制造如何从规模生产转移到精益生产的故事。

“第二次世界大战之后,福特和丰田联合考察亨利·福特设在胭脂河的工厂。该厂建立于第一次世界大战期间,并于 20 世纪 20 年代创造了 T 型车。这是大规模生产的经典车型,每个汽车制造商都十分熟悉。若想以同一种方式大规模地生产同一种颜色的同一款汽车,这款车型无疑是最佳选择。”

“但是,战后最大的问题是,如何制造多款汽车而不必为每个款型建立一个单独的工厂。福特汽车公司想出了一个方案,在规模生产上添加一些要素,然后以尽可能高的生产率保持运转,这就意味着能够最大限度降低成本……”

“然而这产生了明显的问题:在类似福特的这种流水线上无法进行多样化生产,因为想在同一条生产线上制造两个不同的品种,你就不得不停下来对某处进行某些调整。于是他们又提出另外一种方案来拆分(decouple)生产线:打破福特的流水线,把喷漆车间建在一个地方,冲压设备设在另一个地方,焊接和铆接厂在其他地方……”

总之,规模经济的思想发源于福特、通用以及其他美国制造公司。相比之下,制造业的下一个阶段“精益生产”的确立,始于对现实的不同观察方式——实际上,是看待福特胭脂河工厂的不同方式。按约翰逊所说,在看到胭脂河工厂时,丰田的工程师意识到连续的流水线使工厂降低了成本。由于第二次世界大战后日本没有留下什么工厂,等他们回国之后,决定在一个工厂的一条连续流水线上完成所有的生产。

“20 世纪 70 年代,”托马斯·约翰逊继续道,“当我们开始明白正在发生的一切时,日本工厂的转换率已经降到了我们难以想象的地步。例如,我们的冲压工序转换需要8 个小时,而日本人只需要 20~30 分钟。到了 20 世纪 80 年代早期,这一时间又降到了 6~10 分钟。做到这点后,他们就能建立所谓的混合模型流水线了。现在你能看到一批红色的车从生产线上下来,后面又紧跟着一批蓝色的车。随便哪天,无论顾客要求的是什么样的混合模型都能提供。他们实现了巨大的低成本、多样性,因为他们拥有能够一次完成一个订单的系统。这背后是一个完全不同的生产理念。”

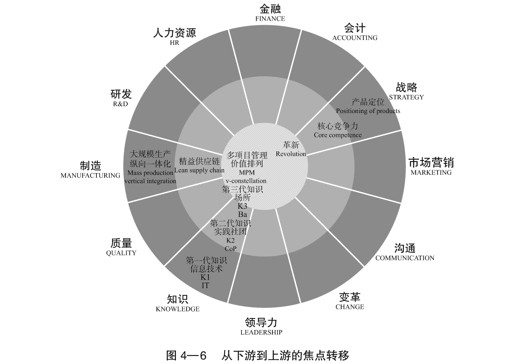

在麻省理工学院的一次研究中,在这种制造背后的工艺原理被称为“精益生产”(Lean Production)之后,丰田生产系统的惊世成功广为人知。在把制造过程重新设计为同步的、单一的流水线的同时,该系统还减少了资本和劳动力的使用(见图 4—6)。

当西方汽车产业正忙于从规模生产(第一阶段)转向精益生产(第二阶段)的时候,丰田汽车公司已经开始向第三阶段生产系统转移了。精益生产的不足之处在于,缺乏跨项目和跨平台的协同和整合。相比之下,被麻省理工学院的迈克尔·库斯玛诺(Michael A.Cusumano)和延岗健太郎(Kentaro Nobeoka)称为“多项目管理”(multiproject management)的新系统,能够将不同项目及平台的工程投入同时联结和协调起来。按照丰田提供的数据,新系统使项目开发成本平均降低了 30%,原型测试数量降低了 40%。这有赖于组件共享的大幅增加,以及工程和测试部门间深入细致的沟通和协调,为促进跨项目、跨平台的同步创新而创建沟通设施。

因此,制造已经从纵向一体化(第一阶段)转至更加横向一体化的供应链管理(第二阶段),并正在向聚焦于创新和优化整个系统的网状“价值排列”(第三阶段)转移。供应链阶段意味着价值创造是随着材料从供应商到顾客的线性流动,与之相反,网状价值格局不仅把顾客看作是终端的产品接收者,还将其视为经济价值的主动共同创造者。

例如,当梅赛德斯–奔驰的顾客从德国取回新车时,他们不仅拿到了新车,还可以参观工厂的内部,允许他们成为汽车制造过程真正的见证者和参与者。

发自源头的领导力

管理是“把事情办妥”,而领导则是创造和培育事情发生的大环境——肥沃的共同基础和土壤。

起初,领导者采取的是指导型方法:命令和控制。他们设定清晰的日程和目标,以动员和指导整个公司。虽然没有人说这种领导类型已经过时了,但是有一点却越来越清楚:在复杂、动荡和不稳定的工作环境中,取得成功需要的不止这些。当最重要的目的、目标、问题和机会事先都无法预知,只能随时间而逐步生成时,你怎么“命令”和“控制”呢?

为此,很多组织转向了更加关注本土与过程、鼓励参与和学习的领导方式。例如,汤姆·彼得斯(Tom Peters)和罗伯特·沃特曼(Robert Waterman)使“走动管理”的原则得到普及。在第二个阶段,领导必须学会在设定目标和方向与提高整个组织人员的参与程度之间取得平衡。

我们现在处在第三个阶段,关注的是管理之轮的内环(见图4—4),需要创造内在条件激励个人和集体从一个“不同的地方”开始行动。就像盛世长城广告公司(Saatchi & Saatchi)的凯文·罗伯特(Kevin Robert)提出的,“我们已经从管理转向了领导力,现在又要超越领导力转入启发激励。在 21 世纪,组织必须通过创造内在条件、释放员工的力量来获得最高绩效。换句话说就是,不是领导或管理他们,而是共同启发激励他们。”

高绩效组织如果想取得进一步发展,领导者必须把注意力的焦点从过程转移到“空白画布”上。他们必须帮助人们接近激发灵感、直觉、想象力的源头。就像站在“空白画布”之前的艺术家们一样,当今商业环境中的领导者必须具备改变组织的能力,使其员工在个人和集体层面上都能感知并清楚地描述正在生成的未来。有一次,我询问一位电信产业最成功的领导者其领导工作的实质是什么。她答道:“我的职责是启动变革,目的是当机会从我们所处的、瞬息万变的商业环境中出现时,我的团队能够感知并把握住它们。”

但是,你可能会说,空白的画布太不完整了!是的,它不完整,而这正是其精髓所在。我第一次认识到这种不完整性,是在加入位于波士顿附近坎布里奇(Cambridge)小镇的麻省理工学院组织学习中心的时候。当时,我坐在一大群听众中间听彼得·圣吉的报告。我注意到,人们深深地被圣吉的演讲所吸引。圣吉并没有宣读一套带有主观假设、标出重点和结论的演讲稿,他的演讲不仅简要而且与众不同。演讲似乎在有机地展开,好像他只是在和我们谈话。他创造了一种实时联结,让我们感觉随着他的演示不断铺陈开来,我们也亲身参与其中。和我熟悉的学术演讲相比,他更像是在讲一个故事。惯有的欧洲学术思想使我对这种情况略感担忧,然而我意识到虽然并非每个人都能感受到,但圣吉确实为我们展示了另一种感知的方法——让我们听到一种不同的“音乐”。

我坐在那里思考,圣吉的演讲与其说像古典艺术,不如说更像一幅现代画。他提供给我们的不是完整的画面,而是像马克·罗斯科(Mark Rothko)的一幅作品,只以简单的蓝色覆盖着画布,或者像约翰·凯奇(John Cage)的乐曲《4'33" 休止大型管弦乐》(4'33" Tacet for Large Orchestra)里,有 4 分半钟的寂静。我想知道,寂静对听众产生了什么影响?一幅只涂满了蓝色的画布对观看者会产生什么影响?

我现在认识到,圣吉的做法不仅较为简洁,其演讲的发源场所也是完全不同的。在那里,他可以接近“空白画布”,从那里邀请听众和他一起成为共同创造者。这些听众基于自己的意图、经验和观念来解释看到和听到的东西。因此领导者的真正艺术在于“为”, 也在于“不为”。它需要具备少说的勇气,引导集体注意力回归源头,从而开启一扇全新的大门。

怎么做才能使团队和组织从那个不同的发源地运行呢?是否存在一个他们可以到达的共同空间呢?哪种集体领导力能够激活“空白画布”的那种空间呢?

共同进化的组织环境

吉姆·柯林斯(Jim Collins)决定研究高绩效公司。他和他的团队从 1965—1995 这 30 年间,名列《财富》杂志“世界 500 强”排行榜的 1 400 多家公司中,选出了 11 家。每一家公司的情况都是在此期间的前 15 年里表现平庸,在经历了蜕变以后其业绩至少超出了市场水平的 3 倍,并且把这种业绩水平至少保持了 15 年。柯林斯将这些公司与相似行业、相似规模的公司相比,识别出了一个重要的影响因素——领导力。然而,这种领导力是一个混合了谦逊的个性和强烈的专业意志的矛盾体。柯林斯将其命名为“第 5 级领导力”,其特点包括善于观察现实,“在定位公司何处能够领先世界时,现实得毫不留情”;同时,他们又是毫无自我的,“不谋小我的私利,一心为了公司的卓越——经常牺牲自我收益来换取公司的收益”;最后,他们必须愿意承担不良结果的责任,并且愿意把成就归功于他人。

表现出谦逊和无私是集体场域向着更高层次前进的前提条件。自从网络泡沫破灭之后,自我膨胀的 CEO 们和他们的公司一起像柏林墙一样倒塌了。每个人似乎都同意我们现在迫切需要一种不同的、更富有责任感的领导力,不仅商界如此,在公共部门和市政领域也是如此。我们都知道某些个人、团队甚至组织在某一段特定时间里,可以带着高质量的、被加州大学伯克利分校的埃莉诺·罗施(Eleanor Rosch) 称为“原知”(primary knowing)来运行。然而对于如何使跨界系统也能够在这种状态运行,我们却知之甚少,更难以谈及如何长时间维持这种运行了。

其实,管理者们侧重点的转变反映了经济环境的大变迁。我们已经从产品导向型经济转向服务导向型经济,现在正转向经验、知识和创新导向型经济(见表 4—1)。

正如你从表4—1中看到的,今天的大多数组织并非单一结构而是有三重领域,每一重领域都按照不同的原则运行。在生产领域,主要原则是规模经济;在用户界面领域,主要原则是范围经济;而对创新领域而言,主要原则是“同在经济”,即感知和塑造正在生成的未来可能性的能力。为了准确地观察这些模式,我们必须超越单一的组织,着眼于所有公司共同演化的大经济环境。虽然表 4—1中的每一列都描述了这个大型经济环境改变中的一个维度,但是依然给我们留下了可以追踪的足迹,来确定大的经济环境的走向。

随着价值创造的侧重点从制造标准化产品转向定制化服务以及创造个性化体验,公司和顾客的关系也已经从“推型”(产品导向型)演化成“拉型”(服务导向型),再过渡到“同在型”(共同创造型)。不幸的是,我曾经目睹很多组织努力设法把它们的工作从一个领域(例如,推型市场营销)迁入另一个领域(体验导向型的共同创造),结果却没有成功。

不同的关系模型(推、拉或同在)需要不同的管理思维模式和关系能力,因为它们建立在不同的世界观之上。例如,推型关系建立在传统的世界观上,假设事物仅存在于我们之外,和我们互相独立,不为我们的思想或行为所影响。相比之下,在以顾客为导向、拉型的组织里,世界观依然是外向的,但更加注重顾客、多重利益相关者的对话和社会复杂性。

随着公司进化到下一阶段,管理者们越来越需要开发基于“同在”的关系技能。为了应对突发性利益相关者局面,他们必须能够开启创造力的内在源头,并按照“管理之轮”的中心展开行动——不仅是在个人层面上,而是作为更大组织场域的一部分。他们必须学习应对新兴复杂性。

机构的盲点

组织经常看不到以出乎预料的机会和突发性变革为特征的新兴复杂性。我们——全球范围内的管理实践者、咨询师和研究学者,正携起手来致力于发现应对这个挑战的可靠方法。我们已经学会了如何分析互相依存的问题来应对动态性发展,以及从相互冲突的利益相关者视角处理社会复杂性。然而我们还没有可靠的解决方法来应对新兴复杂性的挑战。我们或许能够辨识出当今机构内的三种复杂性,但应对的方式却依然不够得当。

集权化和纵向一体化的大型机构最初的应对方式都是通过分权和重组,把机构变为更加小型的、更加具有针对性的、更加具有灵活的若干单位,然后再按照不同的价值创造流进行水平重组。但是,分权导致了下一个挑战:如何重新进行全面整合?当整体的本质持续发生变化时,采取什么样的方式才能将不同的部门联合成一个组织整体呢?当你意识到,你已经将对于组织未来至关重要的核心竞争力外包出去了之后,又该怎么做呢?

全世界各个领域的机构都在努力找出应对这些挑战的方案。一些机构致力于职能的再集权,一些机构尝试更多的网络化整合,另外一些则把筹码放在传统的矩阵制组织结构上。但是,潜在的问题并不是组织结构,而是我们如何在大的生态系统中,最有效地区分和重新整合价值创造的三个领域。这个生态系统不仅包含规模经济和范围经济,还包括自然流现型经济。

因此,组织要想成功,必须开发和利用适用于每个领域的、不同类型的关系原则(推型、拉型和同在型)。

机构的盲点同时包括领导力和结构两个方面。我们必须面对严峻的现实:作为领导者和管理者,我们还没有方法分析和处理新兴复杂性中浮现的关键性挑战。我们也不知道,当脚下的土地逐渐消蚀并流失时,站在“空白画布”面前,为了进行有效的领导,我们应该做些什么。

从结构观点来看,盲点涉及一个事实,即大多数机构发展的关键问题在组织层面无法得到解决。今天的组织往往过于庞大,以至于无法处理可以在本地得到更有效解决的小问题;或者过于微小,以至于不能恰当地解决必须在价值创造的大生态系统中考虑的大问题。

出现这种情况意味着缺失了“跨界的场所”,在这样的场所里,我们能够在所有关键的利益相关者中进行建设性的对话,包括供应链成员、顾客、社区、投资商、创新者以及现有系统中那些边缘化和没有发言权的利益相关者。这就是当今机构的盲点。如果要聚集和共同创造我们的未来,我们必须为任何给定的生态系统中所有关键的个体创造空间。就像我在整个场域漫步过程中所描述的那样,现在是时候从正在生成的未来开始领导了。