新世界的创世

在第 4 章结尾,我们得出这样的结论,由于机构的盲点同时涵盖了领导力和组织结构,导致我们面临着一系列新的挑战:如何让所有关键利益相关者进行建设性的对话?如何集合所有的关键参与者共同创造我们的未来?为了让读者更好地理解这一点,我们首先来关注一些主要的社会变迁,因为它们如此重要,我将其称为“新世界的创世”。

1989 年,柏林墙倒塌,接着是中欧、东欧社会主义国家和苏联的解体,很多人感觉世界正在进入新的时代。当时的捷克总统瓦茨拉夫·哈维尔, 也是一位知名剧作家,在费城的一次演讲中将这种预见描绘得十分传神,无人能出其右。他说:“好像一些东西在崩溃,在腐朽,在耗尽自己;同时,另外一些东西,虽然尚不明晰,却正在从废墟中诞生。”

我们的任务是发现从废墟中崛起的是什么。目前我们正处在三重转换之间,这些转换将重新界定全球系统的协调合作。它们是:

◎ 全球经济的兴起:技术经济转换;

◎ 网络社会的兴起:关系转换;

◎ 新意识的兴起:文化精神转换。

这些转换产生了很多好结果,但也导致了我们这个时代面临的三种贫困:经济贫困(30亿人口每天生活费不足两美元)、社会文化贫困(物质主义文化洪流中内在价值观的缺乏)和精神贫困(缺乏与人类集体的联结)。这三种贫困的加剧带来了当今时代特有的三种原教旨主义的反噬:文化宗教原教旨主义,无视或排斥不同的人类信仰和价值观;经济原教旨主义,无视全球经济对社会、生态和文化产生的副作用;以及地缘政治原教旨主义,无视当今全球政治多极化和文化多元化的现实。

加利福尼亚大学伯克利分校的社会学家曼纽尔·卡斯特(Manuel Castells)在他的《千年的终结》(End of Millennium)一书中论述说,自 20 世纪 60 年代末 70 年代初以来,有三个独立的过程塑造着全球形势:信息技术革命;结构性危机和社会主义改革、资本主义(里根主义、撒切尔主义)的重构;以及自由主义、人权运动、女权运动和环境主义等社会文化运动的繁荣。按照卡斯特的论述,由此产生的是一种崭新的全球信息经济、网络社会以及“真实虚拟”(real virtuality)[6]的新文化。一个新社会的生成,将会源于生产、权力和体验的全新关系。

全球经济的兴起

“世界经济”意指“在世界范围内实现资本积累”的经济类型。而“全球经济”则指有能力作为一个整体“同时完成全球范围的订单”。世界经济于16世纪即开始在西方存在,而直到20 世纪末 21 世纪初,全球经济才得以在信息和沟通技术提供的新型基础设施上真正实现全球化。有三种力量持续左右着目前的全球经济:资本全球化、呈网络状的全球性企业和技术。

║资本全球化║

20世纪80年代末以来,全球第一次围绕基本相同的经济规则组织起来。

虽然美国、日本和欧洲经济存在很大的不同,但是它们经历了同样的社会经济转变:

◎ 政府规模缩减;

◎ 劳资之间社会合同废止;

◎ 国有产业(尤其是电信业)管制解除并私有化;

◎ 金融市场自由化;

◎ 公司重构,把比较稳定的、以国内为导向的并呈纵向一体化的组织重构为动态的、全球扩张的组织,并按照价值创造的水平流动进行协作、分解和重置。

全球金融市场及其管理网络是资本体系的神经中枢。因为商品和服务的流动容易产生信息的动荡,所以近年来,我们在以下地区看到了一系列严重的危机和崩溃:墨西哥(1994)、亚太地区(1997)、俄罗斯(1998)、巴西(1999)以及阿根廷(2002)。这些金融市场的崩溃把超过 40% 的世界人口卷进了经济衰退之中。正如卡斯特总结的那样:“货币几乎已经完全脱离了生产和服务, 而溜进了电子网络的虚拟现实里。 货币的核心是资本的全球化,但劳动力却仍然只能本土化。”

║网络状全球性企业║

随着各个行业转变得更加开放,流动性更大,价值链逐渐演变成价值网,公司的内部结构也相应地发生了变化。在我采访战略宗师加里·哈默尔时,他强调,根本性创新有赖于智力“基因库”(gene pool)的充分多元化。我问他:“在当今大公司的环境里,哪里是多样性程度较低而耗资更高的地方?”他毫不犹豫地回答说:“高层!”高层团队往往最缺乏创新力,但是高层经理们在战略制定上通常拥有垄断的地位。因此,哈默尔强调要选择那些年轻的、远离公司总部的或者新近聘用的人员,来作为后备人选培养创新团队。

当组织和战略师们开始向外而不是向内看时,创新的阵地也发生了转移。传统的研发团队侧重于集权组织环境下的内部研究人员,而新的模式则从中心转移到外围。例如,20 世纪 90 年代至 21 世纪早期,大波士顿地区变成了生物技术研究的轴心。结果,互通有无的大学、研究所以及公司研发部门,形成了动态的创新生态系统。

║技术作为创新的驱动力║

早在20年前,伴随着微型集成电路的诞生、个人电脑的开发,以及电信基础设施的创新,信息通信技术革命就已经成为创新的驱动力。不到 30 年的时间,互联网从一个服务于数家研究机构的小型网络,成长为一个联结着世界上数百万(很快就是数十亿)用户、计算机的庞大网络。而这场革命继续向生物技术进军。

对于我们而言,挑战在于感知下一个变革的浪潮,然后顺应趋势将其实现。经济学家布莱·亚瑟把这种感知能力称为“预知”(precognition)。这类似于自然流现,同频至想要生成的未来。

技术革新带来的另一个问题与伦理有关。机器人、基因工程和纳米技术的整合,使人类面临着《黑客帝国》中机器将要控制人种进化的未来,一个再也不需要我们人类的未来。这是我们未来进化不可避免的轨迹吗?我们是否会有意识地选择一条不同的集体进化道路呢?

对于当今技术进步的速度,作家丹尼尔·平奇贝克(Daniel Pinchbeck)这样论述道:“石器时代持续了数万年,青铜器时代持续了几千年,工业时代花去了 300 年,化学时代或塑料时代开始于一个多世纪以前,信息时代开始于 30 年前,生物技术时代最近 10 年刚刚开始。这样算来,可以想见,纳米时代可能也就持续 8 分钟。那时,人类智力可能已经在细胞和分子的层次上完成了对星球环境的控制。这可能创造出乌托邦式的创造力,也可能引发反乌托邦式的疯狂——或许两者会同时到来。”但是,选择权在我们手里。

网络社会的兴起

║治理的全球化║

随着全球化进程的发展,当今世界经济大体上被同一套机构所支配,包括联合国、世界银行、国际货币基金组织(IMF),以及世界贸易组织等,其正在发挥着越来越大的作用,这在人类历史上还是第一次。但是,对于每个组织,都有很多批评的声音。以成立于 1994 年的世界贸易组织为例,按照世界贸易组织关于知识产权贸易相关的协定,印度和其他国家农民保留和分享种子的传统做法将被视为有罪。对此,世界著名环境思想家和活动家纨妲娜·希瓦(Vandana Shiva)指出:“这项农业协定使得向各个国家倾销基因工程食品的行为合法化,却把保护生物和文化多样性的行动视为犯罪!”希瓦认为,当今全球化的关键问题是“资源从穷人转移给富人,污染则从富人转移给穷人”。确实,在当今的全球经济、社会与政治格局中,国际机构和国家主权之间的关系比较紧张。

更进一步讲,现有的为全球治理机构提供有价值反馈的机制是不公平的、扭曲的,甚至是缺失的。对世界银行和 IMF 的批评,就集中在他们的结构调整项目(SAPs)带来的社会、文化和生态的副作用上。该项目始于 20 世纪 70 年代,其后实施过 500 多次。这些项目经常导致社会和环境跌入谷底,而没有像预期的那样,为所有人带来繁荣。

在《一个经济杀手的自白》(Confessions of an Economic Hit Man)一书中,约翰·珀金斯(John Perkins)描述了他作为一名全球经济机构知情人士的生活。他一次又一次地参与了对许多发展中国家的经济增长预测,并有意将其夸大。随后,这些国家被说服在世界银行的资助下,展开超大规模能源基础设施投资。这些投资使一些美国公司受益,却使所在国背上沉重的长期债务负担并对发达国家产生依赖。

当部分地区正陷入更深的依赖时,另外一些国家已经成为新兴的经济体,推动着全球经济体系的重心从北部和西部向东部和南部移动。这些快速增长的经济集团的主要代表是“金砖五国”(BRICS) :巴西、俄罗斯、印度、中国以及南非。“金砖五国”正在改变全球力量分布的格局,从单一中心的系统(经济合作与发展组织 OECD,尤其是以美国为中心)变为更加多极化和多区域化的世界,而其中的每个国家都成为一个地区发展的驱动力和支撑点:南美(巴西)、俄罗斯、南亚(印度)、东亚(中国)以及非洲(南非)。和这些新涌现的国家相比,欧盟、美国和日本这三大传统经济体有时被称为“新近衰落的国家”(NDCs),因为他们的相对力量及其在全体中所占的份额持续下滑。

║网络社会║

卡斯特指出,在网络社会里,政治机构将成为讨价还价的中介而非权力场所。但是,权力并没有消失。它存在于人们和机构借以沟通的网络化关系和文化规范当中。全球化城市不再是一个地点, 而是“一个过程,基于信息流动和全球网络, 让先进服务的生产和消费中心互相连接起来,并需同时处理全球与本地的关系”。

这把我们带向了网络社会的阴暗面——那些没有适当的知识、技能和网络的人们会被社会排斥和边缘化。失业、缺乏社会保障以及弱势群体丧失自身优势已经导致了越来越多的家庭破裂。卡斯特把这些个人危机、财产损失以及信用的缺失称作“信息资本主义的黑洞。”人们似乎很难从这些漩涡里逃脱出来。

║持续的个人主义║

《独自打保龄》(Bowling Alone)一书的作者罗伯特·帕特南(Robert Putnam)用保龄球联盟衰落的暗喻,指出公民参与公共事务的积极性在逐步下降。他声称,从任何可以想象的角度来看,过去两代人的社会资本都在逐步消蚀,有时甚至是剧烈消蚀。没有社会资本,生活并非易事。他说,社会资本是一项有力的生活满意度预测指标。我们如何补充丢失的社会资本呢?持续的个人主义会继续驱动人类历史的发展吗?

今天,在生活和职业生涯发展方面,我们比以往任何时候都面临更多的选择。我们一次又一次陷进不得不重塑职业、个人和关系的生活局面里,这也意味着我们不得不经常重新界定我们是谁以及我们要到哪里去。

文化精神的变迁——新意识的兴起

在宏观环境发生重大变革的同时,有另外一场革命也正在进行。我称之为“内在的革命”。这场个人和公众知觉的微妙变迁,对于 21 世纪的个人和公司而言,或许有着非常重大的意义。有几种力量正在驱动这次全球性的变迁:作为一种全球性力量的公民社会 (civil society) [7]的诞生、创意阶层的崛起以及新灵性的涌现。

║作为一种全球性力量的公民社会的诞生║

当帕特南收集美国公民参与度衰落的证据时,出现了一种几乎不为人注意的、正好处在他信息采集盲点之中的现象,这就是:公民社会以及数百万快速成长的非政府组织 (NGO) 已经崛起为这个世界的主要力量。虽然像红十字会这样的非政府组织已经存在了 100 多年,但在过去的几十年中,这种组织的数量出现了爆炸式增长。按照世界观察研究所的调查,它们的壮大不仅体现在数量上,而且表现在它们的能力和对变革的影响上。“它们引导、强迫、加入和推进政府和企业实施了一系列行动,范围涉猎很广,包括让原子反应堆退役、调停国内战争以及鞭挞专制政权对人权的践踏等等。”受甘地非暴力不合作运动的启发,在 20 世纪近 40 年的时间里,非政府组织和公民社会在影响世界格局的 4 个关键历史事件中,成为主要的行动者和驱动力量。这4个关键历史事件如下所示:

◎ 20 世纪 60 年代民权运动的兴起;

◎ 20 世纪 70 年代环境运动的兴起;

◎ 20 世纪 80 年代人权运动的兴起;

◎ 20 世纪 90 年代南非种族隔离的解除。

每个事件都标志着那个年代的精神,而且其潜在驱动力基本相同:公民社会的力量结合非暴力变革的纪律性策略。

全球化治理首次出现在第二次世界大战末期,通过联合国组织而诞生。商业和公司的全球化仅仅出现于 20 世纪的最后 20 年。而非政府组织和公民社会仅仅从 20 世纪 90 年代才开始成为全球参与者。

║创意阶层的崛起║

正如卡内基梅隆大学(Carnegie Mellon University)的理查德·弗罗里达(Richard Florida)所说,“内在的革命”的另一个驱动力是“创意阶层的崛起”。这个阶层创造了今天经济发展的很多成果。在美国,大约有 3 800 万人或30% 的劳动者属于这个新的阶层,其核心包括科学、工程、建筑、设计、教育、艺术、音乐和娱乐界的人员,以及商业、金融、法律、医疗保健和相关领域的专业人员。这些人的行业差别很大,那么他们的共同点在哪里呢?弗罗里达认为是一种共享的创造氛围,看重创造力、个性化、差异性以及实力。创意阶层和其他阶层人们的关键差别在于其工作性质。工人阶层和服务阶层的人们获得报酬主要是通过按照计划执行任务,而创意阶层的人们则是通过创造,与其他人相比,他们拥有相当可观的自主权和灵活性。

1998 年,当弗罗里达研究高科技产业群落的所在位置时,他遇见了一位曾经调查过男同性恋人群位置分布的博士生。当两人把各自的研究放到一起时,发现研究结果互相吻合。“虽然绝大多数专家仍然认为技术是广泛社会变革的驱动力,但我确信,我们这个时代的根本性变革和我们生活、工作方式的微妙改变有关。”弗罗里达看到了一条主要的脉络:创造力是经济增长和创意阶层崛起的根本源头。

通过弗罗里达等人的研究,我们认识到,创造性不能被随意购买、出售、开启或关闭。但是,创造力的确呈现出一定的地理分布。因为创造力需要环境来滋养其源头和多样化的形式,所以创意阶层的人们会被吸引到提供灵感和适宜创新的环境。因此一些高科技领域的公司,往往被吸引到创意阶层聚居的区域。弗罗里达认为所有重建旧形式社会资本的尝试都注定会失败:“它们在当今的经济现实面前只能落荒而逃。”这也许能解释为什么全球制药公司诺华(Novartis)会随着其他欧洲制药公司,将其主要研发中心迁移到位于波士顿、纽约和华盛顿特区之间的医药高科技带。

就像创意经济中的竞争格局发生了变化一样,基本的社会形式也有相当的改变。我们和他人及机构之间联系的纽带在减弱,因为联系纽带的数量在不断增加。现在,我们一天之内所见到的人数,比我们的父母或祖父母一个月见到的人还多。其结果是,我们不得不持续地建立和重建自己的身份。我们存在于持续的自我创造和再创造中, 在过程中反映自我的创造力。

║新灵性的涌现║

灵性 (spirituality)可以被定义为创造力的源头。它不同于宗教信仰,因为它关注体验而非信念。甚至一向不怎么做有关灵性报道的《商业周刊》都说,心灵的复苏正横扫美国公司,“各种类型的管理者都把神秘主义融入管理,把通常在教堂、庙宇和寺院进行的功课引进办公室。”但是,灵修事件不只发生在管理者圈子里。一个相关的例证是,在过去的 6 年里,施乐公司 300 名员工,从高级经理到职员,都参加了“愿景探索”的活动,并将其作为该公司价值 4 亿美元革命性产品开发项目的一部分。

有一次,在新墨西哥州北部的一次心灵静修中,十几位施乐的工程师看到一个褪了色的施乐纸盒,在路边一个坑底的废机油中上下浮动。他们当场就发誓要开发一台永远不会给其他物品带来污染的机器。最终,他们设计并生产了施乐265DC,一台 97% 可以回收的机器。这些工程师超越了他们的盲点。

麦肯锡公司的一项研究发现,员工参加灵修项目会带来巨大的产能提高,而且离职率会大幅降低。“我们已经看到,”麦肯锡的一位资深合作伙伴说,“包括自我超越内容的变革过程,能够使员工大幅提高绩效……而且提高的不仅是个人,还有整个团队。”当然,这个发现同时也产生了一个问题:我们现在是否为了提高利润率而滥用灵修手段了呢?

灵修的热潮不仅局限于商界。普林斯顿大学的社会学家罗伯特·伍斯诺(Robert Wuthnow)调查指出,40% 的美国人声称正参加一些定期集会以及为参与者提供支持和关心的小组。其中,大概有一半的小组与教会有关。这是美国社会的一场“无声革命”(quiet revolution),以更加有流动性的方式重新界定了社区。

这场“无声革命”表明,人们对诸如自我超越、对话和心流等话题的兴趣正在迅速上涨。正像希斯赞特米哈伊(Mihaly Csikszentmihalyi)所描述的,很长时间以来,注意力的力量和心流体验(flow)一直在对话的实践中得到重视和培养。从本质来说,对话包含了从礼貌到冲突、从冲突到探询,以及从探询到生成心流的集体注意力转移。我的同事比尔·艾萨克斯(Bill Isaacs),MIT 对话项目的创始人,曾经在一个钢铁厂和一个本地的医疗保健系统中把对话作为变革的方法,还曾经在许多跨国公司中把对话作为建立领导力的方法。

灵修的出现仅仅是“婴儿潮”这代人更加自省的附带现象,还是与社会普遍的文化变迁有关?当我见到弗朗西斯科·瓦瑞拉时,他曾谈到《意识研究期刊》(Journal of Consciousness Studies)出版了一期关于“冥想”的文章。文章提到了包括冥想在内的获得本体体验的方法。他说:“这在三四年前是不可想象的。”我也同意这个观点。但是现在,大家已经广泛接受了冥想的做法,不仅在我的领导力研讨会上,在其他很多不可能的地方也是如此。社会学家保罗·雷(Paul Ray)对美国 10 万多人的研究指出了文化的一个深刻转变。他把社会划分为现代人群、传统人群和文化创意人群。虽然“文化创意人群”仅代表了人口的 26%,但却是增长最快的部分。欧洲的文化创意人群占人口的 30%~35%。这群人的特点是:他们拥有以简约、可持续性、灵性以及社会觉悟为特点的价值观。

但是,最近的研究显示,朝向文化创造的价值转移遭遇到了狭隘的、以自我为中心的被动观点的反冲,尤其是(但并非仅是)在美国。按照市场研究公司芬兰依维环境科学有限公司(Environics)对 1500 名美国人的调查,同意“为了使这个国家的居民保住工作,我们必须接受未来更高的污染程度”这一说法的美国人,从 1996 年的 17% 上升到 2000年的 26%;同意“多数主动参与环境团体的人是极端主义者,不是理性的人”这一说法的美国人,从 1996 年的 32% 跃升到 2000 年的 41%。

三种运动,一股流

我在一个关于社会科学系统思考的学习小组里见到了弗里特乔夫·卡普拉(Fritjof Capra),我们讨论了反文化运动。他认为,反文化运动都应该包含生态、社会和精神三个方面。“问题是,这些运动趋向于分裂在现实中理应互相归属的东西。当认识到‘新时代运动’并非真正接受转型变革的生态、社会和政治观点时,我就决定脱离这项运动。”这一点在我看来完全说得通。几个月后,我碰巧来到英国牛津,参加了一个由来自不同文化及不同领域的领导者组成的研讨会。研讨会的主题是探寻我们的时代格局,尤其是来自公司、政府和非营利组织的参与者们普遍关注的精神复兴问题。在分享参加此次研讨会的原因时,我谈到了自己曾经参与的、卡普拉所论及的三项运动。

我告诉他们,我第一次“觉醒”并开始思考政治问题的时候是 16 岁。那年我和来自全德国的大约 10 万人一起去了布罗克多夫(Brokdorf)核电站工地,那里是 20 世纪 70 年代欧洲著名的反对使用核武器运动的战场之一。布罗克多夫是德国北部的一个小村庄,离我家在汉堡的农场很近。我们抗议核产业与大型国有电力设施垄断组织的不正当结盟,它们耗费纳税人数百亿美元,来资助一项在多数人眼里风险大于机会的技术。回想起来,我们认识到,对核技术的巨大资助和关注使德国错过了一趟重要的技术改革的列车——信息通信技术革命。在同一时期,信息通信技术革命在美国加利福尼亚的硅谷和马萨诸塞州的128号公路地区已初现雏形。

我们在布罗克多夫的游行并不合法,并且现场有大批警力在警戒,但是游行一直都很平静。直到快结束时,我们开始退出主场,朝着几英里外的汽车走去,却突然听见低沉而有节奏的敲击声和喊叫声。我们转头看到数百名、 甚至可能是上千名全副武装的警察挥舞着警棍,在盾牌上隆隆地敲打着,叫嚷着冲向我们。我们的第一反应都是:跑!警察们像追赶猎物一样, 穿过田地扑向我们,与我们之间的距离越来越近。这时我听到了头顶传来的轰鸣声,抬头看到一群直升机正在迫近。它们一直在超低空盘旋,致使我左右的人们被风压推倒。我边跑边回头看他们怎么样了,结果发现每个人都被挥舞着警棍的警察包围。

半小时之后,逃脱出来的人们紧紧聚在一起,快速而安静地沿着公路走向我们的汽车。深红色的夕阳将一切涂抹得恍如电影画面一般。就在太阳即将落山、我们马上走到汽车旁边时,警察突然从我们左侧的一片树林里冲了出来,再一次发起进攻。当时一片漆黑,他们手里拿着警棍,高声叫嚷着冲了过来。此时奇怪的事情突然发生了:我们每个人都停下脚步,沉默不语地站着,身体挨着身体,好像所有人是一个巨大的集合体,没有一个人逃跑。一瞬间,万籁俱寂。紧接着警察冲到了我们面前,并开始用警棍殴打够得着的人们,然而人群还是没有移动。警棍切入了我们这个集体,就像刀子切过黄油,但整个集体仍保持着沉静。过了一会儿,他们意识到没有人抵抗。他们感到吃惊,就停止了攻击。

那天晚上,我的肉体并没有受伤。但回到家里,我已经不同了。我们在那次事件中集合成了一个整体,而我化身成为整体中的一员,这个整体受到了攻击,受到了伤害,同时也被“打开”了。我觉得自己看到了敌人—— 一个压迫性体系,为了维护一小撮特权群体的利益,使用武力镇压广大人民群众。

那时我就知道,自己未来的工作将会涉及转变“那个”系统。

1983 年,我移至西柏林自由大学学习。冷战还分裂着柏林,但发自草根阶层的人权及和平运动欣欣向荣,在不断发展和壮大。我周围很多人都感觉到了可能发生在他们自身和整个社会的一切,并选择按照这种对可能性和觉察力的深层感知生活。在那些日子里无论何时跨进中欧,你都能立即感觉到自己已经联结到对正在生成的未来有高度开放性的人群。

随后,20 世纪 90 年代中期,我参加了麻省理工学院组织学习中心召集的首届半年度会议,这是一场全国性优秀组织学习实践者的盛会。会上我深受震动,并发现了我和这个群体的联系纽带。我们之间的联系纽带不是具体环境或社会层面的,而是存在于意识的觉醒和机构变革的层面上。这个群体的兴趣在于从个人和集体的层面上增强对创造力源头的接触。这些我以前从未见过、甚至没有听说过的人让我有了“归属感”(come home)。在牛津讲述这个故事帮助我明晰了为什么只陷于某一个层面的运动对我来说毫无吸引力。像卡普拉一样,我希望能与致力于重新整合生态、社会以及精神这三种根源的人们合作。而且像他一样,我的兴趣在于以科学和意识的新融合为基础完成这一切,不要倒退至过去,而是向着未来前进。

║三种冲突和根本问题║

以上所提及的三类革命是一个大规模转变过程的模式。一些事物正在走向消亡,而正在从废墟中升起的新结构又是什么呢?我们不知道。我们所知道的是,每一次革命变迁都伴随着一种巨大的反冲:文化精神的变迁伴随着文化原教旨主义的兴起,形成了前现代、现代和后现代文化之间的冲突;向全球经济的转变伴随着地方保护主义的阴影,把数十亿人口排斥在基本温饱的门槛之外;网络社会和全球多边机构的兴起伴随着大国沙文主义的强烈抵制,导致像《京都议定书》这样的新多边协议无法有效工作。

在社会经济、地理政治和文化三种冲突的“根部”,我们发现,全球社会正面临着三种根本问题,它们存活于不同文化和文明背景下人们的心灵和头脑里。它们是:

◎ 我们怎样才能创造一种更加平等的全球经济,使之服务于所有人的需要,包括今天的穷人和未来的后人?

◎ 我们怎样才能深化民主、发展我们的政治机构,以便所有人能够直接地参与到塑造其周围环境和自身未来决策的制定过程中来?

◎ 我们怎样才能更新我们的文化,使每个人都被视为“成就真我”这项神圣任务的载体?

为了有能力提出这些问题,我们需要进入当今文明社会崛起的共有场域。这个共有场域包含:

◎ 深刻的社会感:所有人类通过隐性的、不可见的纽带或场域联结起来;

◎ 深刻的民主感:建立实现普遍参与的结构,使得最终所有的合法性从中涌现出来;

◎ 深刻的文化精神感:我们都在一条成就真我的旅途上,无论从个人还是集体的角度来看。

这些感知的共同基础,是视人类为自由的存在 (being)——这个存在是由我们在循规蹈矩和联结创造力、道德行为、自由的深层源头之间做出选择的能力所决定的。

社会世界的舞台

以上描述的社会变革引发的冲突及其反冲,同时在社会生活的三个舞台上上演。它们是:(1)客观的架构和系统;(2)实施出来的架构和系统;(3)行动的深层源头。

║第一个舞台:客观的架构和系统║

社会学创始人奥古斯特·孔德(Auguste Comte)、埃米尔·涂尔干(Émile Durkheim)和马克斯·韦伯(Max Weber)的主要观点集中于第一个舞台。他们认为,社会世界存在跨越空间、时间和意识形态的一般规律,可以对此进行研究和描述。为此,孔德在 19 世纪早期创造了“社会学”(sociology)这个术语,并认为历史是沿着从神学到形而上学再到实证主义的线形顺序来演化的。而与孔德和其他信奉天主教的反革新者一样,生活在 1858—1917 年间的埃米尔·涂尔干不喜欢社会的无秩序状态。他研究了个人所面临的外部强制性力量和结构。马克斯·韦伯逝于 1920 年,他曾强调合理化是线性发展的基础。他看到人们陷进一个“物质商品拥有日益增长的力量,最后将不可避免地控制人类”的“牢笼”中。

║第二个舞台:实施出来的架构和系统║

智利生物学家哈姆伯图·马图拉纳(Humberto Maturana)写道,“所有说过的事情都是出自‘某人’之口”,因此我们也可以说,所有架构和系统都是由“某人”实施出来的。马克斯·韦伯的社会铁笼之所以存在,只是因为人们在日常行为和工作中实施了这种模式。安东尼·吉登斯(Anthony Giddens)声称,必须将实施的代理和架构看作同一枚硬币的两个侧面。架构一再出现在连续的实践中,反过来这些实践又被架构所组织。当今最重要的哲学家和社会学家尤尔根·哈贝马斯(Jürgen Habermas),把社会看作“多系统世界 ”(systems-world)和“生活世界 ”(life-world)。他说,我们与这二者之间的关系就像殖民化。“被割裂的子系统们强制渗透进生活世界,就像殖民者硬闯进原始部落那样,然后强迫他们进行同化。”但是,这两个视角都不足以把我们带到更深刻的存在论的观点,即南怀瑾大师所持有的观点。

║第三个舞台:行动的深层源头║

至今还没有一位社会学学者充分考虑过比尔·奥布赖恩所称的“干预者的内在状态”这一理念,但是我们目前所处的阶段,使我们能够开始明白是觉察和意识决定了行动和结果的质量。哈贝马斯关于生活世界的概念与上述观点最为接近,但其著作中只抓住了谈话的理性维度,而没有涉及生成性对话更深层次的美学精神方面。

对此,麻省理工学院组织文化和变革大师埃德加·沙因指出,为了超越这些观点,我们必须“回到原始数据,再重新开始”。虽然标准的社会学方法趋向于建立在观察数据之上,库尔特·卢因及其后继者,包括克里斯·阿吉里斯、埃德加·沙因、彼得·圣吉和比尔·托伯特(Bill Torbert)等行动科学学者,都声称我们必须超越第三人称的观点。就像比尔·托伯特曾经说的,我们需要获得第三、第二和第一人称的知识,即我们应该囊括观察、谈话和第一人称的体验数据。当然,问题会继续冒出来:你如何确定你是否知道?有哪些标准可以验证你的知识?

“当我的知识可以转化成行动,或者说能将其付诸实施时,我就确定自己知道。”(克里斯·阿吉里斯)

“当我的知识对相关领域里的客户和从业者有帮助的时候,我就确定自己知道了。”(埃德加·沙因)

“当我培养出能力,能够创造出我真正在意的结果时,也就是‘你所知能成就你所做’时,我就确定自己知道。”(彼得·圣吉)

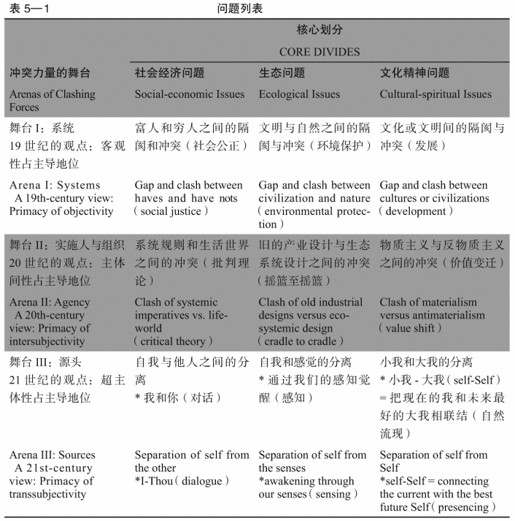

对于这些舞台,每一个都有一套冲突的力量在上演。表 5—1 最左列列出了社会现实存在的三个舞台。每个舞台都为卡普拉描述的三个核心问题领域提供了独特的视角:社会经济、生态和文化精神。每个领域都有其相应的一批专家和实践者。

第一种观点或舞台被客观性的哲学元范畴所支配,该领域充满了准客观的事实和事物。因此,这个舞台的问题包括:(1)社会划分:富人和穷人之间的隔阂与冲突(社会公正);(2)生态划分:文明和自然之间的隔阂与冲突(环境保护);(3)文化划分:西方文明和非西方文明之间的隔阂与冲突(地缘政治)。

第二种舞台是主体间性,该领域中生活世界位于集体进化的关系网中。在这里,同样的核心问题是通过不同的镜头来看待的。基于这个视角,社会划分表现为系统强制性和社会生活世界之间的冲突(哈贝马斯已经详细讨论过);生态划分表现为旧的产业系统设计和新的、更加生态智能的设计和系统之间的冲突(摇篮到摇篮的设计)。文化划分则显现为物质主义世界观和各种形式的反物质主义世界观之间的鸿沟。

我们经常看到西方物质主义和消费主义对各种文化和文明的侵染(文化殖民化),与此同时对这种西方物质主义的公愤也日益增长。然而,在西方社会内部,这种文化冲突也有所体现。泰德·诺德豪斯(Ted Nordhaus)和迈克尔·塞伦博格(Michael Shellenberger)所从事的基于战略价值方法的研究给出了一个很好的文化冲突的例证——由基于偏传统、偏物质和偏后物质 (post-material) 的一系列需求和价值理念而产生的矛盾,而这些需求和理念主导了美国和其他西方社会的政治言论,制造了冲突。

第三种舞台被超主体性所掌控,这是最上游的视角。就像胡塞尔说的,是“鲜活的当下存在”的世界。这个舞台展现了一个新的战场,上演着我们这个时代最重要的战斗:大我的竞技场。

这里出现了一个新问题,如何把所有这些观点互相联结起来,根植于生成的源头和自我之上。如果你在表 5—1 中看到的是一棵树,前两个舞台就是叶子和枝干,而第三个舞台则是根基系统——有机系统中肉眼不可见的部分。

在这个更深的层次上,社会划分的根基不在外部而在内部,这个根基就是自我。更准确地说,是在社会冲突(中观层次)和社会划分(宏观层次)中物化的自我和他人的分离。只要没有准备好面对和对抗这个内在的鸿沟,我们就可能还陷于前现代的模式,而这种模式对跨越现在的鸿沟没有任何帮助。

生态划分的根基是感觉和自我的分离。这里我们进入了生态危机的美学维度。“美学”(aesthetics)这个字眼来自希腊词aistesis,意思是“带着感觉的感知”(sensual sensing),即激活我们所有的感觉。除非我们将感觉演变为通往周围生命场域的大门,否则我们将永远解决不了环境危机。正如社会划分反映的是在人际层次上对他人的缺失,生态危机反映的是通往自然生命场域大门的感觉的缺失。人们经常通过消费来填补感觉缺失带来的空洞,而这样做往往又会导致生态危机的进一步恶化。

最后,在更深的层次上研究精神问题引发了也许是最重大的冲突:小我和大我之间的冲突。这个冲突存在于一个人的旧我(即过去一直作为的那个人)和生成的新我(即体现最高未来可能性的自我,我在面对农场大火时第一次感受到的自我)之间。这种冲突的一方面是个人积累的所有成就和小我的力量,有好有坏;另一方面,它是可能性之源,为了实现在当下,要求个人放下过去,向当下打开自己。小我和大我之间的活性联结即是被我称为“自然流现”的状态。

很少有机构能够跨越这种问题列表里所划分的界限。每个领域都有专业的教育体系、培训课程、研究项目、赞助机制、国际会议、杂志以及实践社团。目前缺乏的是各领域之间的对话。我们需要领先的学者同时关注表格里的9个问题。事实上,有些人已经开始行动了。例如,曼纽尔·卡斯特的著作提出了一个囊括了生产、权力和体验三个领域的整合社会观,虽然他在前两个领域的研究明显强于第三个。他的著作描述了过去 30 年形成的世界。

正如我们刚才提到的,卡普拉整合了生物的、认知的和社会的三个方面。“生命系统,”他说,“是封闭于边界内,但对持续的能量流和物质流保持开放与接纳的自生的网络。”作为物理学家,他不仅把 20 世纪系统科学的发现应用到生物和认知领域,还应用到社会生活领域。他描述了 6 种维持生命的生态原则,这些原则同时也适用于经济系统和商业生态系统,如下所示:

◎ 网络:生命系统互相沟通,跨边界分享资源;

◎ 循环:生态系统没有产生任何浪费,物质通过生命网络不断循环;

◎ 太阳能:通过光合作用,太阳能驱动生态循环;

◎ 伙伴关系:生命接管了这个星球不是靠战斗,而是靠合作;

◎ 多元化:生态系统通过多元化获得稳定——越多元化,越有弹性;

◎ 动态平衡:生态系统是永远动态的网络,所有变量都围绕它们的最优值上下浮动,没有一个变量是最大化的。

但是他指出,自然的生态网络和人类社会的公司网络之间的关键区别在于:在生态系统中没有生命会被排除在网络之外;相比之下,公众的很多部分被排除在公司网络之外。虽然他的著作为现行系统的网络本质提供了精彩的分析,但却没有太多涉及个人或集体行为如何才能塑造新世界,或者说如何深入到社会现实的第三个层面。

哲学家肯·威尔伯(Ken Wilber)[8]的整合方法也许是迄今开发出的、最为全面的整合框架了。他的“所有象限、所有层级”(AQAL)的方法包含了前现代、现代和后现代的重要真相,并将这些真相整合在一个综合的整体框架里。他的框架基于两组差异。第一组基于尤尔根·哈贝马斯和卡尔·波普尔(Karl Popper)的著作,区分了三种(或四种)世界的维度:它的世界(客观性);我们的世界(主体间性) ;我的世界(主观性);以及它的世界的集合,威尔伯称为“客体间性”(interobjectivity)。

第二组区别界定了自我的发展阶段。威尔伯发现,在跨文化和跨时代的传统智慧中,这些阶段是相同的。不同的传统可能会使用不同的术语,但是层级本身是普遍适用的。威尔伯在最近的著作中引用了一个关于发展观的流行例证,这在唐·贝克(Don Beck)和克里斯多弗·考恩(Christopher Cowan)颇具影响的著作中再次得到引用。他们把意识水平区分为发展和自我的前习俗道德期 (preconventional)、道德循规期 (conventional) 以及后习俗道德期 (postconventional) 三个阶段。

威尔伯的“所有象限、所有层级”的方法整合了世界(我、我们、它)的三个维度以及意识的9个发展层级。他的整合观点创造了一个前所未有的、关于各种视角和知识传统的框架和综合体。该观点的主要贡献之一是使精神或超越个人的维度在科学、学术和教育领域合理体。威尔伯对于整合方法的界定(所有象限、所有层级),开启了一扇通往更加全面的语言方式的大门,包括了现实中可能会被边缘化或者彻底排斥的更加微妙的方面。他的整合框架至今仍在持续演化,如今已包括“所有象限、所有层级、所有线路、所有状态和所有类型”,可以说为我们描绘了一张人类和社会发展的鸟瞰图。

与这个视角有关的问题随之而来:如果从战场上不断演化的自我的视角来描绘这个战场,得到的地图会是什么样呢?我们会在以后的旅程里再讨论这个问题。

社会的盲点

1999 年 11 月,我受邀与南怀瑾大师及其几位学生聚餐。南怀瑾大师是中国很受敬重的禅师,写过 30 多本书,但是很少被翻译成其他文字,在中国之外也几乎看不到。我们讨论了灵性觉察的兴起及其与我们时代的全球问题有何种联系。他说:“20 世纪缺乏的是一种把经济、技术、生态、社会、物质、心智、灵性等所有方面统一起来的中心文化思想。”我们得出结论,商业和赚钱已经成为默认的共同目的,取代了整体的觉察和思想。借南怀瑾大师的话说就是:“形势一定会朝着精神的方向发展。但是不论在西方还是东方,这条精神路线都不同于过去。它将是一条崭新的精神之路,是自然科学和哲学的结合。”

我回答南怀瑾大师说:“我对此的理解是,盲点和我们没有能力观察到社会现实形成的过程有关。我们认为现实是一个与我们分离、处在我们身外的事物。我们没有看到我们创造社会现实的最初过程。于是我对您的话的理解是,为了照亮这个盲点,必须练习您在新书中谈到的领导的 7 个冥想阶段。对吗?”南怀瑾大师回答说:“这种理解是正确的。”

无论是个人还是集体,盲点让我们看不到自己实际可以直接地、强有力地联结到内在深层的创造力和承诺。而这两者正是我们信心最有保障的源头之一,因为我们能够从内部接近更深层次的同在、力量和目的。从架构观点看,社会的盲点表现为缺乏能够有意识地从想要生成的未来运作跨界行动的团体。我们看到的只是特殊利益群体和三种试图用单一方式解决当今问题的原教旨主义。这个盲点还妨碍我们把问题列表视为一个整体。卡斯特、卡普拉和威尔伯都是基于不同优势整合问题列表的先锋,但是还都没有完全满足阿吉里斯关于行动研究的标准:真正可行动的知识,能让你创造其所论及的现实。我们若想发现这种知识,就必须在没有线索提示下一步旅程将走向何方的情况下,信任我们的感知、经历和顿悟。