第一节

考古队来了

2008年11月7日,考古队正式成立。出任考古队队长的正是潘伟斌。考古队的成员,除了河南省文物考古研究所的专家,还增加了安阳市考古研究所的成员。后来的发掘过程中,郑州大学和南京大学考古专业的学生也参加了进来。

河南省文物局和省考古研究所给项目确定的名字是:安阳县西高穴汉魏墓地。

项目名称的确定大有讲究。首先,项目避开使用“曹操墓”的提法。发掘完成之前自然谁也无法确认墓主就是曹操。其次,项目并不以已经因为盗墓而闹得满城风雨的那座西高穴大墓为唯一目标,而是“汉魏墓地”。项目名称,体现了考古部门的科学态度。

对于发掘西高穴大墓,潘伟斌早就跃跃欲试。自从第一次通过盗洞进入墓室后,他便开始考虑墓主身份的问题。他不仅着手研究西高穴大墓的周围环境,同时还多次前往鲁潜墓志出土地点考察。根据所掌握的文献材料,他感觉西高穴大墓应与曹操有关。2007年,他应台北《故宫文物月刊》之邀写了一篇文章,刊登出来的标题居然是《曹操高陵今何在》。在文章中,他考证了曹操的生平、有关历史传说,认为曹操当年的埋葬地点,只能在豫北漳河南岸的西高穴村附近,甚至直接指向这座大墓。

安阳市和安阳县有关单位听说国家文物局批复了西高穴大墓的发掘申请,非常兴奋。为保证考古队发掘顺利进行,徐慧前县长专门指派时任安阳县副县长的冯家芳负责协调工作。安阳县领导,特别是县文物部门,为考古队的发掘提供了全方位的支持和配合。

考古队是2008年12月6日到达安阳的。

考古队第一阶段的工作,是对墓葬所在地带进行钻探。

中国人的传统是不让死去的祖先“独守孤坟”。考古队深知“墓葬”与“墓地”的关系。发掘前对墓葬所在地进行大面积勘探,早已成为多数考古人的习惯。

潘伟斌划定了钻探范围。考古队几名熟练的技术员带领从当地征用的民工,先对地表进行了简单清理。

考古队虽然使用了磁力仪或电阻仪等科技设备,但主要勘探工具仍然是“洛阳铲”(探铲)。“洛阳铲”是约一百年前河南的盗墓贼发明的,但考古队员们对这种半圆形铲头的工具情有独钟,即使今天,它仍然是考古队员在中原黄土覆盖地区钻探古墓的首选工具。

洛阳铲勘探工作照

钻探开始不久便有重要发现。技术员们手中的“洛阳铲”探出了大面积夯土。夯土层理分明、结构密实。这种夯土显然是人力作用下形成的。队员们将钻探结果标在图上,两座带墓道的古墓轮廓清晰地显现了出来。

岗地北侧的墓葬平面呈“菜刀形”,墓道朝东,长约数十米。墓室的后部延伸到了岗西头的大型取土坑中。

岗地南侧的墓葬与北侧“菜刀形”墓平行,相距仅30米,但墓葬规模比“菜刀形”墓葬大得多。该墓的墓道朝东,墓室的一部分同样延伸到了岗西的大型取土坑内,整体平面形如汉字中的“甲”字。

对于“甲”字形墓,考古队员实在太熟悉不过了。“甲”字形墓是中国古代常见的一种高规格墓葬。在世界文化遗产——安阳殷墟遗址,便发现过数十座“甲”字形墓。

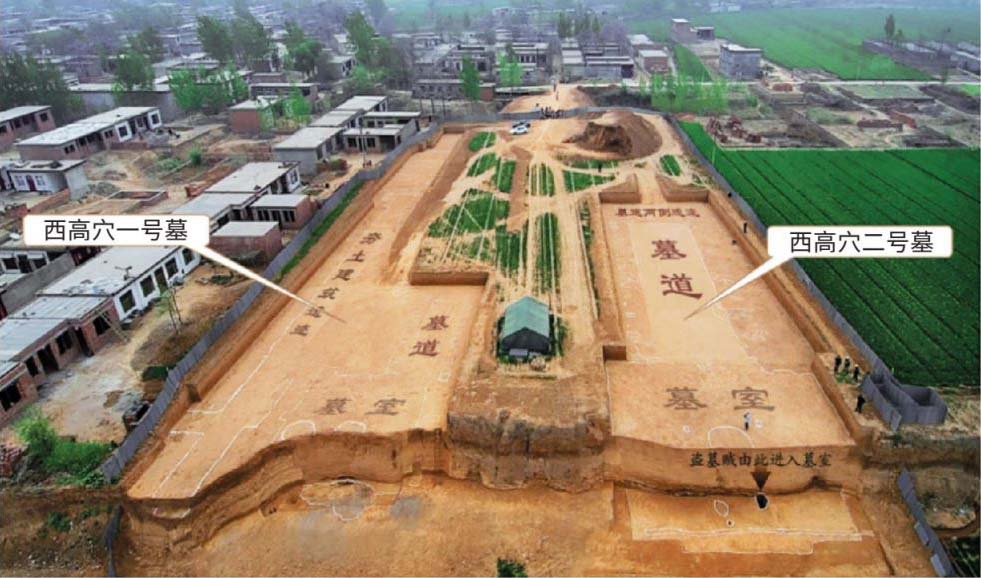

出于记录的需要,考古队将位于北侧的“菜刀形”墓编为一号墓;将南侧的“甲”字形墓编为二号墓。潘伟斌按比例计算了一下,二号墓的总面积达800多平方米。

两座墓葬的平面形状确认后,考古工作进入第二阶段。

第二阶段的工作如何进行才最合理?这么大的工程,如果有失误谁来负责?潘伟斌承受着巨大的心理压力。

他设计了多种发掘方案,最终决定采用大面积布探方的办法。

探方是考古发掘中用来控制地层和精确记录出土遗迹、遗物位置的自设坐标系统。探方面积一般为5×5平方米,根据不同需要可适当放大或缩小。在探方的东边和北边各留宽1米的隔梁,东北角1×1平方米为关键柱,隔梁和关键柱是最后清理的部分。这种方法是20世纪初英国人惠勒发明的。中国考古学家们将其借鉴过来,应用到中国的发掘实践中,已被证明行之有效。考古队先在工作区内布上探方,每个探方都呈正南北向,边长都是10米。潘伟斌自己心里清楚,他所布置的探方,已经完全将两座大墓覆盖在内,而且东、南、西、北都留出了清理空间。

考古队按照操作程序,先逐个将探方移除表土。这里的表土,主要是现代的农耕土。

表土移除之后,潘伟斌与队员们仔细研究了地层变化(通常下层堆积的年代早于上层,地层可帮助考古队员判断大致的时代),认为已经到了两座大墓埋藏入土时的地面。于是潘伟斌指示考古队员挖掉各个“探方”之间的“隔梁”,将全部探方连成一片。他知道,这时候最重要的工作,是将各个探方内发现的考古现象关联起来,作综合分析。

经过仔细地铲,耐心地刮,两座大墓的神秘面纱逐渐被揭开。这两座墓范围内填土的土质和土色与周边的明显不一样,由于墓内填土中掺杂有大量料姜石(古人防盗墓用的石头),并经过打夯,墓形范围内的填土颜色偏白,土质坚硬,而周边的土颜色偏暗,较为松软。因此两座墓的轮廓很容易被确认下来。

考古队员运来几百斤石灰,让工人按程序铲平已经挖开的工作面,凡见土质、土色有异常者,都用石灰标识出来。

二号墓平面呈“甲”字形,呈现的结构与钻探结果无异。到了这一阶段,墓葬的尺寸已经可以准确测量了。

整个墓道长39.5米,宽9.8米。墓室部分平面呈“凸”字形,近墓道的东端宽22米,远离墓道的西端宽19.5米,而墓室东西之间的最大长度约18米。将墓道与墓室面积相加,二号墓总占地面积大致是740平方米。

二号墓的墓道周边,排列着数十处形状特殊的封闭几何形土块,是钝角曲尺形和长方形的组合体,由于钝角曲尺形的土块形状酷似古代乐器中的石磬,考古队员称它们为磬形坑。大家观察了一番,发现了其中的规律。

原来这些“遗迹现象”南北对称,而且两两相对。如果墓道北侧某个地方发现有磬形坑,墓道南侧也会出现一个形状相同、方向相反的磬形坑。每个磬形坑凹处都环抱着一个近似长方形的坑。潘伟斌与队员们简单讨论了一下,心里已经有了答案。他知道,汉代墓葬的周围,往往会有埋藏祭品的祭祀坑。但未发掘之前,这些坑的用途还不便妄下结论。

西高穴二号墓的地面遗迹(潘伟斌供图)

这些不规则“遗迹现象”的外侧,发现了数十个柱洞。

柱洞是考古学描述遗迹现象的常用词汇。所谓柱洞,是古代曾经立有木柱,木柱朽烂后形成的痕迹。换句话说,凡有柱洞的地方,过去曾经立过柱子。

二号墓的柱洞直径都在30厘米左右,柱洞之间的间距有明确的规律。它们以墓道的中线为中轴线,南北对称。其中墓道前部(东部)的圆洞相对比较密集。墓道南北两侧则各只有一排。这些柱子南北相距15米左右,跨度如此巨大,是否与入葬时的丧葬仪式有关?潘伟斌在心里打下了深深的问号。

二号墓的墓室顶部也发现有两个圆洞,与墓道两边柱洞不同的是这些洞周围为碎砖砌成,两个洞南北对应,相互间的距离大约有8米,柱洞的直径则达到0.5米。有趣的是,这两个洞的位置与墓道的两条边相对应。后来经过发掘,发现这两个洞非常深。究竟这两个洞是何用途?潘伟斌心里又多了一个疑问。

清理出来的平面,除了上述各种遗迹现象外,也有一种“遗迹现象”是考古队最不愿意看到的。这就是二号墓墓室后端的两个盗洞。因为移走了表土,两个硕大的盗洞非常刺眼地暴露在大家眼前。有了这两个盗洞,墓室内的随葬品肯定流失了不少。

从平面上掌握好各种遗迹现象,是下一步发掘的前提。考古发掘之所以与盗墓不同,区别之一便在于此。

潘伟斌一面安排对清理出来的各种遗迹现象进行测绘,一面请求设在安阳的国家体育总局的航空运动学校派一架直升机前来支援,拍下了两座墓葬轮廓的俯视照片。

勘探之后初步清理出来的西高穴一号墓和二号墓(潘伟斌供图)

在郑州忙碌的孙新民听说西高穴两座大墓的平面遗迹关系已经清理出来,也暂时放下了手中的工作,赶到西高穴指导发掘。随同他前来的,还有省内外多位资深研究员。

作为领导的孙新民深知此时潘伟斌身上的压力。发掘这两座墓葬工程量巨大自不消说,将来在社会上产生的影响恐怕也将不可小觑,发掘工作若有半点差池,如何向省文物局交代?如何向社会交代?专家们此次前来安阳的目的,便是为西高穴大墓的发掘献计献策。

2009年4月6日,一次“考古发掘诸葛亮会”在安阳召开。会上,潘伟斌向专家们汇报了已经取得的发掘成果,并提出了下一阶段的工作方案。专家们认为安阳西高穴汉墓规模较大,被盗掘出土的画像石等文物精美,反映出墓主身份的尊贵。专家们同时指出,虽然一号墓的情形与二号墓类似,但是两墓相较,必须有一个工作重点。考虑到二号墓已经多次被盗,考古队员事先又已进入墓室调查,而一号墓的墓室情况不明,因此应该先发掘二号墓,为日后发掘一号墓积累经验。专家们同时建议,打开墓室之前,必须先搭建发掘保护棚,将一号墓和二号墓置于棚内,以保证安全。

二号墓的发掘,不是一个简单的问题。

究竟是先清理墓道两侧的磬形坑或者方形坑,还是置这些“遗迹现象”于不顾,直接发掘墓葬?最终,大家决定先搁置墓道两旁的遗迹。

考古学对于带墓道的墓葬,通常有两种挖法:一种方法是先打开墓道,从墓道进入墓室。这种挖法可以保持墓葬原貌,缺点是速度慢,有可能因为墓室保存状况较差,出现塌方的危险;另一种方法是直接揭去墓顶。这样的好处是可以防止发掘过程中墓葬坍塌,工作进度较快,缺点是会破坏墓葬结构,而且无法了解墓道内的情况。

潘伟斌提出采用第一种方法,先发掘墓道,获得学者们认同。