第二节

文献里的证据关联

西高穴二号墓的考古资料,道出了墓主人的一系列特征,包括他的年龄、性别、下葬时代、生前业绩、个性特征、落葬地点,等等。这些被揭示的墓主特征,几乎每一条都将墓主指向了曹操。

既然如此,我们再来看看文献所记录的曹操临终前后。

从魏武王到魏武帝的生死追尊

中国古代,帝王下葬是大事。因此下葬之后,当世或相隔不久的后世会留下文字记载。关于曹操的下葬,《三国志·魏书·武帝纪》即有一条重要记录:

陈寿《三国志·魏书·武帝纪》:“庚子,王崩于洛阳,年六十六。遗令日:‘天下尚未安定,未得遵古也。葬毕,皆除服。其将兵屯戍者,皆不得离屯部。有司各率乃职。敛以时服,无藏金玉珍宝。’谥曰武王。二月丁卯,葬高陵。”

庚子这天,王(曹操)在洛阳去世。享年六十六岁。曹操留下《遗令》说:“天下还未安定,不必要遵守古制。下葬完毕后,都尽快脱掉丧服。各地屯守的将领,都不得离开屯守之地。其他管理部门也都要各司其职。下葬时穿平时的服饰,不用金玉珍宝陪葬。”(曹操)以武王为谥号,二月丁卯,埋葬于高陵  。

。

曹操死后,葬其身者是其子曹丕、曹植及文武百官。

曹丕曾作《武帝哀策文》;曹植则作《武帝诔》。两篇文献中均提及曹操下葬前后的情形。

然而不论何种文献,其所记曹操死亡的时间、死时的身份、下葬地点的选择、随葬物品的使用等,完全是一致的。

曹操死于建安二十五年正月,即公元220年正月。下葬时间是当年二月二十三日,其时仍属东汉王朝时期。

曹操征战一生,死时66岁。

公元216年,汉献帝封曹操为魏王。至曹操死时,魏王仍是其生前最高爵位。依制度和惯例,曹操死后,汉献帝一定会为其加谥封号。曹操戎马一生,加封谥“武”字最为正常。

“武王”是曹操去世之后、下葬之前获得的谥号。有了这一谥号,殡葬仪式或者其墓葬中出现“武王”或“魏武王”的用语,都是正常的。

公元220年十月,曹操下葬八个月后,曹丕便自己称帝。同年十一月,曹丕追尊曹操为“武皇帝”。这是一个重要的变化,曹操既已追尊,那么公元220年十月之后,人们当不会再称曹操为“魏王”,而会以“武皇帝”“魏武帝”称之。

文献记载中的高陵位置

曹操的葬地,文献中称为高陵。

高陵的位置,其实是曹操自己选定的。

公元218年六月,临终前一年多的时间,曹操就墓地选址和营建问题说了一番话:

古代埋葬死者,一定选择贫瘠的土地。现在看来西门豹祠以西的高岗可以作为我百年之后的陵地。利用这个地方的高岗作为墓基,将来地表不必堆封土起坟堆,也不必种树立碑。《周礼》规定,冢人掌管国家墓地。诸侯葬在王墓左右两侧靠前,卿大夫葬在后面,汉朝制度叫做陪陵。凡是公卿大臣和有功的将领,死后可陪葬在我的墓葬周围。要扩大墓地范围,以便将来有地方安置他们。

陈寿《三国志·魏书·武帝纪》:“古之葬者,必居贫瘠之地,其规西门豹祠西原上为寿陵,因高为基,不封不树。《周礼》冢人掌公墓之地,凡诸侯居左右以前,卿大夫居后,汉制亦谓之陪陵。其公卿大臣列将有功者,宜陪寿陵,其广为兆域,使足相容。”

他的这段话,被史家记录了下来,称为曹操的《终令》  。

。

公元220年,曹操在临终之际说了另一段话:

我半夜时醒来,感觉不大好,早上喝了点粥,出了些汗,又服了些当归汤。我在军中依法办事是对的,至于动不动发脾气,还做些错事,你们不要效法。天下尚未安定,(葬制)不必一定按古代制度办。我有头疼病,很早就戴上了头巾。我死后,穿的葬服要像平时一样。文武百官可以到殿中来参加葬礼的,只须按“十五举音”哭祭,安葬之后要他们尽快脱掉丧服;驻防各地的将士,不得离开驻地;官吏们应各守职位。入殓时穿平时的衣服,埋葬在邺城西面的岗地上,那里离西门豹祠不远。陪葬不要用金玉珍宝。我的婢妾和服侍我的艺人们都很勤奋,也很辛苦,让她们到铜雀台去,要善待她们。在铜雀台设六尺灵床,挂上稀疏一些的麻布灵幔,早晚摆上点干肉干粮作祭品。婢女与艺人们就住在铜雀台上,每月初一、十五从早上到中午向灵帐演奏。你们呢,平时也多到铜雀台看看,眺望眺望西方的陵园。我余下的香料,可以分给各位夫人,不要浪费在陵祭上。她们在家里平时没啥事做,可以学做鞋去卖。我做官历年所获得的绶带,都收藏好;我不穿的布衣皮服,可以另外收藏;其余的你们兄弟几个拿去分了。

严可均《全三国文·卷三·魏武帝》:“吾夜半觉小不佳,至明日饮粥汗出,服当归汤。吾在军中持法是也,至于小忿怒,大过失,不当效也。天下尚未安定,未得遵古也。吾有头病,自先著帻。吾死之后,持大服如存时,勿遗。百官当临殿中者,十五举音,葬毕便除服;其将兵屯戍者,皆不得离屯部;有司各率乃职。敛以时服,葬于邺之西冈上,与西门豹祠相近,无藏金玉珍宝。吾婢妾与伎人皆勤苦,使著铜雀台,善待之。于台堂上安六尺床,施繐帐,朝晡上脯糒之属,月旦十五日,自朝至午,辄向帐中作伎乐。汝等时时登铜雀台,望吾西陵墓田。余香可分与诸夫人,不命祭。诸舍中无所为,可学作组履卖也。吾历官所得绶,皆著藏中。吾余衣裘,可别为一藏,不能者,兄弟可共分之。”

他的这段话显然是对儿子们交代“后事”。这段话语重心长、感人至深。史学家记录下来,称为《遗令》  。从理论上说,曹操自己、他的亲人,甚至参与殡葬曹操的主事者,都有可能决定或影响曹操下葬地点的选择。但在这一问题上,曹操自己早已作了安排。他的安排符合中国文化传统,并无不妥之处,是曹丕等为其操办丧事之人完全能够接受的。

。从理论上说,曹操自己、他的亲人,甚至参与殡葬曹操的主事者,都有可能决定或影响曹操下葬地点的选择。但在这一问题上,曹操自己早已作了安排。他的安排符合中国文化传统,并无不妥之处,是曹丕等为其操办丧事之人完全能够接受的。

曹操墓的陵地选择,《终令》中说到了四个要点:

●贫瘠不肥沃的土地(瘠薄之地)

●西门豹祠以西的高地(西门豹祠西原上)

●得用较高的地势建造茔穴(因高为基)

●周围要开阔(广为兆域)

《终令》没有提到邺,但《遗令》中却说得明白:“敛以时服,葬于邺之西冈上,与西门豹祠相近。”

这里所说的邺,自然是曹操的封地邺城了。

曹操自公元204年攻下邺后,即开始将邺建成实际上的都城。特别是213年加封魏公之后,他获得了东到山东西部,南起汤阴(今河南安阳),西纳林州(今河南林州),北达曲周(今河北邯郸)、邢台的十个郡作为新的领地。因而他于公将邺视为都,于私则将邺视为家。死后葬在邺城附近,比其他任何地点都更合乎情理。

除了《终令》和《遗令》,其他文献几乎无一例外地指向曹操死后葬在邺城西部。

曹丕《武帝哀策文》:“前驱建旗,方相执戈,弃此宫廷,陟彼山阿”,说的是离开家为父亲送葬,“陟彼山阿”,就是走向崇山峻岭之意,正符合今天西高穴一带的地形特点。

曹植的《武帝诔》:“既次西陵,幽闺启路。群臣奉迎,我王安厝。”

西晋文学家左思在他的《魏都赋》中,有“墨井盐池,玄滋素液”之句。同时代人张载为“墨井”(煤矿)作注说:“邺西、高陵西、伯阳城西有墨井,深八丈。”上述三地,邺、高陵、伯阳城为由东向西叙述,由此可以知道高陵在邺城之西、伯阳城之东。

伯阳城是战国时魏国边邑,见于《史记》。现漳河南岸有清流村(原为安阳县属地,1953年划归河北磁县),该村西北便是伯阳城遗址,今已被岳城水库淹没。至今清流村尚有“白羊城、黑狗寨”等说法。所言白羊城,就是被岳城水库淹没的伯阳城。

晋陆机《吊魏武帝文》中,同样直说曹操“葬于邺之西岗上,与西门豹祠相近”。

所以西晋时,高陵的位置是极准确的,几乎无人不晓。

贞观十九年(645)二月,唐太宗在御驾亲征高丽途中路过邺。他亲自拜谒了曹操的高陵,并亲笔题写《祭魏武帝文》。

唐代《元和郡县志·相州·邺县》也明确记载:“魏武帝西陵,在县西三十里。”

唐代许多文人,如李邕、沈佺期、刘商、岑参等人,均知道曹操葬在邺西,著有诗作,不作疑义。

说明唐代初年,人们仍然明确知道曹操陵墓在邺城附近的具体位置。

郦道元《水经注·卷十·浊漳水》,商务印书馆,1958年。

今天河北省最南部的临漳县有一座古城。此城始筑于春秋齐桓公时代,战国初属魏。三国时,袁绍曾一度据邺,以之为政治中心。建安九年(204),曹操击败袁绍,占据此城。建安十八年(213),曹操受封魏公后,加强对邺城的建设,在城内修建魏国的“社稷宗庙”。建安二十一年(216),曹操进封魏王,设天子旌旗,出入警跸。邺即实质上取代许都,成为曹操的“王业之本基”  。

。

今天的邺城遗址仍然保存着历史遗迹,其中包括“铜雀春深锁二乔”的铜雀台。这个充满哀怨的故事,至今仍然令人们对风流倜傥的周瑜同情不已。

曹丕称帝后,邺城过渡为曹魏的五都之一。

1983年,中国社会科学院考古研究所和河北省文物考古研究所合作组成邺城考古队,开始对邺城遗址进行全面的勘探发掘工作。

考古发掘证实,今天能够见到的邺城遗迹,由南、北两部分组成。北部称为邺北城,南部称为邺南城。

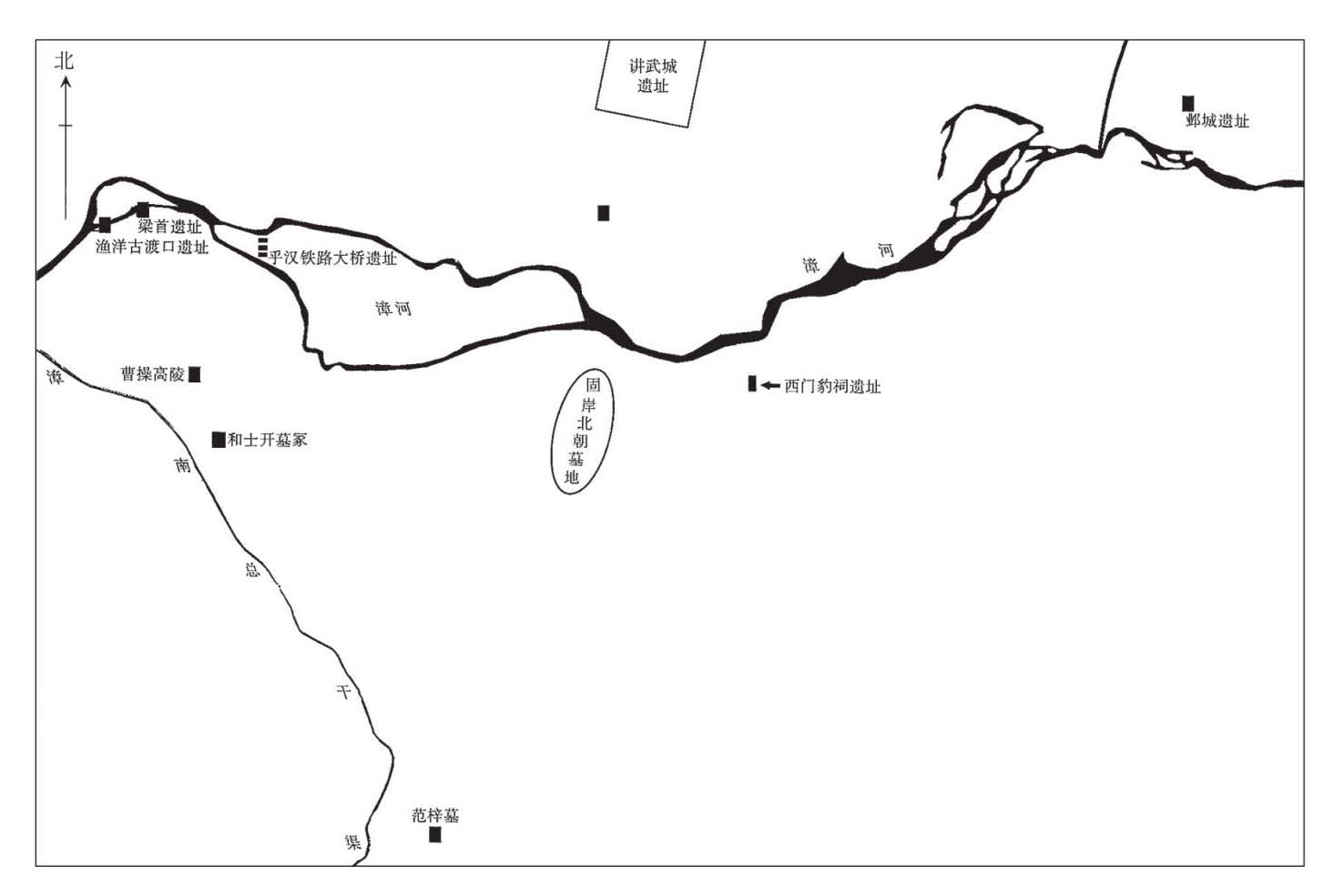

西高穴二号墓(曹操高陵)与西门豹祠、铜雀台(邺城)位置关系图(刘子彧据周立刚提供的图重绘)

邺北城修建年代更早。曹操所据的邺城,实际上是邺北城。

十六国时期的后赵(335—350)、冉魏(350—352)、前燕(357—370)均建都于邺北城。北朝时期的东魏(534—550)增建邺南城,建都于此,一直到577年北齐灭亡,邺都是都城。在中国都城发展史上,邺城占有重要地位。

邺北城平面基本呈方形,东西宽2400米—2620米,南北长1700米。

城内有一条东西向大街将全城分为南北两部分。

东西大道以北,为官署和行政中心。宫殿区西为铜雀园,是王家囿苑。铜雀园就着城墙,自北而南修建了冰井台(北)、铜雀台(中)、金虎台(南)。铜雀台建于建安十五年(210),高10丈(约23米);金虎台建于建安十八年(213),高8丈(约18.4米);冰井台筑于建安十九年(214),高8丈(约18.4米)。现今冰井、铜雀、金虎三台遗迹尚存。

今天107国道往东行约5千米,在漳河北岸即可看到三台遗迹。三台既存,邺城的位置是无法否认的。

邺南城是东魏高欢增建的。公元531年,高欢以北魏丞相身份驻邺。534年,高欢立清河王元禀之子元善见为帝,是为东魏孝静帝。从此魏分东、西。东魏天平二年(535),高欢嫌旧邺城(即邺北城)过于窄隘,便动员数万人,在北城南边营建新宫。元象二年(539)九月,又动员十万人,拆洛阳宫殿木材,运抵邺地建造宫城,继而凿渠引漳水周流城廓。高欢修建的新城,称为邺南城。邺南城与邺北城一同使用。

北周静帝大象二年(580),柱国大将军尉迟迥起兵反抗杨坚,杨坚一气之下攻下邺城,并将邺城宫室付之一炬,同时将邺城之民迁至城南40里(20千米)的安阳。

千年名都,毁于一旦,繁华的六朝古都变成一片废墟。

隋唐以后,邺城更加荒凉。

隋时段君彦的《过故邺》留下了概括邺墟情景的诗句:

旧国千门废,荒垒四郊通。

盛唐时边塞诗人岑参《登古邺城》的诗篇,更描绘了古邺的荒凉景象并颇有所感:

下马登邺城,城空复何见。

东风吹野火,暮入飞云殿。

到了中唐时期,邺城已成为废墟。唐末诗人聂夷中《早发邺北经古城》诗云:

微月东南明,双牛耕古城。

但耕古城地,不知古城名。

按照历史上多数帝王都葬在都城附近的规律,西高穴二号墓的墓主人应该与邺城密切相关。考虑到西高穴二号墓是东汉末期墓,与其关联者,当然应该是邺北城遗址。

从地理上说,除邺城之外,西高穴大墓还有三处重要的相对位置关系。

其一,墓葬北部有漳河。

曹丕在《答临淄侯植诏》中说:“欲祭先王于河上,览省上下,悲伤感切。”

其二,东部10里(5千米)左右有西门豹祠。

河南安阳、河北临漳一带有多处传说中的西门豹祠。有安阳丰乐镇的西门豹祠,河北邯郸临漳县仁寿村的西门豹祠以及元城(今河北大名县)的西门豹祠等。哪一处是早至汉代的呢?

刘心长:《曹操墓研究》,《新华文摘》,1998年第1期。

丰乐镇西门豹祠位于古邺城西,漳河南岸,距今漳河大桥南行1千米处。这里目前仍存有高出周围2—3米的高地,其上至今还散落着不少东魏、北齐时的砖瓦残片。说明在东魏、北齐时,这里曾有地面建筑,比如庙宇宫殿等  。根据考古队实地调查,这里存在的砖瓦残片还不止有东魏、北齐时期的,还有东汉时期的。

。根据考古队实地调查,这里存在的砖瓦残片还不止有东魏、北齐时期的,还有东汉时期的。

河北临漳县文物保管所曾征集到一件后赵建武六年(340)的勒柱石刻,据说为此遗址所出,上面刻有重建西门豹祠的一些情况,由此可认定此为西门豹祠的遗址。

其三,墓葬埋在岗地,属“择高而葬”,而且周围比较开阔。

曹操陵园与墓室的营造

文献还表明,曹操墓上曾经建有墓上建筑,也即陵园。其中最明确的一条文献来自曹丕羞辱于禁的故事。

陈寿:《三国志·魏书·于禁传》。

于禁是曹操的大将,曾为曹操统一北方立下巨大功劳,但后来不幸在与关羽的一场大战中被关羽擒获。于禁晚节不保,投降了关羽。关羽死后,于禁回到曹营。曹操念其早年有功,没有特别责怪于禁,但曹丕却耿耿于怀。他称帝之后,曾派于禁出使东吴,临行前故意让于禁先到邺城去拜谒曹操墓。结果于禁在曹操墓上的“陵屋”中看到的却是他自己战败被擒、屈膝请降的壁画。最终于禁羞惭忧虑发病而死  。

。

曹丕之用心,可谓有些过分,但这条记载却说明曹操墓前确实建有殿堂。

曹操墓陵园中的建筑,数年后即被拆除。

杜佑《通典·礼十二》:“古不墓祭,皆设于庙。先帝高平陵上殿皆毁坏,车马还厩,衣服藏府,以从先帝俭德之志。”

黄初三年(222),曹丕下诏  :

:

古代不在墓地祭祀,而是将祭祀安排在庙中进行。将设在先帝高陵的陵园殿宇拆去,将车马赶回家来,衣服也收藏入府,以顺从先帝节俭的品德和志趣。

曹丕的这份诏令似乎也说明这个陵园的设置并非曹操本意,而是曹丕等人擅自为曹操办的。

曹操的墓是如何建造的呢?

曹操作为汉室丞相,先为魏公,后为魏王,最终汉献帝封他“设天子旌旗”,可以相信他死后墓葬的形制与规格,当是帝王一级。

虽然曹操没有明确交代他的墓要采用什么形制、什么结构,但他的《终令》也透出一些线索。其中涉及葬法的内容有两处:

●因高为基,不封不树:即利用岗地来建造墓室,地表不堆封土、不树碑。

●广为兆域、使足相容:保证周围有足够的空间,以将来容纳陪葬自己的亲信功臣。

《终令》中的一句“其公卿大臣列将有功者,宜陪寿陵,其广为兆域,使足相容”,足以说明曹操并非孤独地葬于邺西。曹操身边的公卿大臣和列将功臣活得比曹操还长的大有人在,例如夏侯惇、于禁等。西高穴二号墓西部“成对”墓葬的发现,应验了《终令》的记载。不仅如此,曹操以帝王一级的身份入葬,他的陵区很可能还会有守陵人。

个人习性

至于装殓和随葬,文献中保留下来的内容有如下三项:

●服饰:死后穿的衣服与活着时一样即可,不要按古制另办寿衣。

●安葬之后,文武百官要脱掉丧服;驻防将士不要离开驻地,官员要恪守岗位。

●随葬品:不要用金玉珍宝随葬。

这完全是薄葬的理念。

曹操的个人经历与习性,或许是另一种“死亡密码”。文献中还保留了一些有关曹操个人习性的史料。

1.戎马一生

曹操生前伐董卓、败袁绍、除吕布、战赤壁。其军事经历,几乎无人能比。

2.有妻妾多人

曹操妻妾甚多。其中见于文献记载的有丁夫人、刘夫人、卞夫人、环夫人、杜夫人、秦夫人、尹夫人、王昭仪、孙姬、李姬、周姬、刘姬、宋姬、赵姬等。

3.生前有头痛病

曹操在《遗令》中明确说了此事。

4.曾制作百辟刀

李昉等:《太平御览》卷三百四十五。

曹操留下的《内诫令》,是一份告诫自己家人的文字。其中有“百镇利器,以辟不祥,摄服奸宄者也”的记载  。百炼利器,即千锤百炼的锋利兵器。曹操认为这种兵器可以防身除凶,震慑奸人。《艺文类聚》卷六十记载说,曹操曾下《百辟刀令》,做了五把“百辟刀”。

。百炼利器,即千锤百炼的锋利兵器。曹操认为这种兵器可以防身除凶,震慑奸人。《艺文类聚》卷六十记载说,曹操曾下《百辟刀令》,做了五把“百辟刀”。

5.生前用香

古代家内熏香,代表地位和奢华。

李昉等《太平御览》卷九百八十一:“昔天下初定,吾便禁家内不得熏香。后诸女配国家,因此得香烧。吾不好烧香,恨不遂初禁,今复禁不得烧香,其以香藏衣著身亦不得。”曹操:《遗令》。

曹操生前用香,但曹操用香十分俭省。他曾想禁止家内熏香,后来女儿嫁给皇帝,按制应该烧香,因此“恨不遂初禁”  。临终前他叮嘱将自己没有用完的“余香”分给诸位夫人,而不要浪费在陵祭中

。临终前他叮嘱将自己没有用完的“余香”分给诸位夫人,而不要浪费在陵祭中  。

。