第二节

墓葬里的人生真实

从地下发掘出来的考古资料,以“印证”“补充”“重建”三项功能在史学界驰骋。资料的客观性,往往能导致许多历史被改写。

曹操高陵的考古资料,又在哪些方面印证了文献中的曹操?为这位风云人物补充了什么故事?是否有文献失载但可以重建的曹操形象呢?

姿貌短小 神明英彻

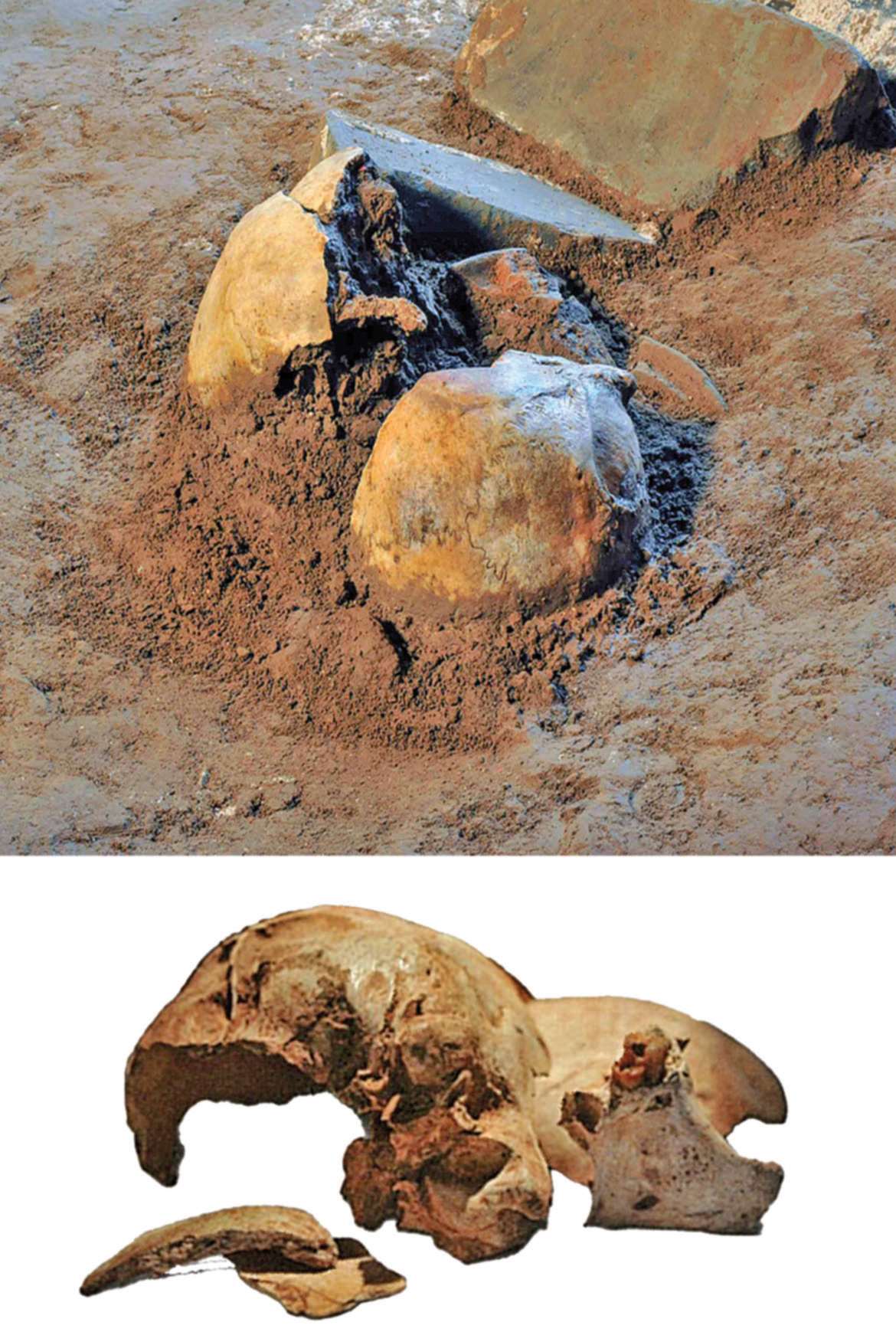

曹操高陵中的人骨,多数集中出土于后室的下部。

曹操是墓中唯一的男性。其骨骸可辨认的只有头骨、下颌骨、肋骨、盆骨残块和股骨,骨骼出土时多散乱。其中头骨出土于前室东部,靠近前甬道位置的扰土下层;肋骨和盆骨散落于前室和南侧室;股骨等其他残骨分布于后室扰土中。出土时,头骨已经裂成数块,面部仅剩下残片。

曹操高陵中的曹操头骨

对于考古学来说,头骨、面骨可以复原容颜,肢骨可以推算身高。若非面骨不全,我们甚至可以推知曹操的大致长相。不幸中的万幸,曹操的骨骼还残存了头骨、下颌骨。从下颌骨上的两颗牙齿,我们知道曹操生前有严重的龋齿,因为其中一颗牙齿上有龋洞。根据股骨长度推算,曹操身高可能只有1.56米。通常情况下,人体长骨的长度,与人的整体身高直接相关,其中根据股骨推算身高误差最小。即使考虑到各种因素,曹操身高不足1.6米,几乎是板上钉钉的事。

当初安葬的时候,曹操原本躺在后室的木棺内,并且木棺又原在一副石质的棺床之上。可惜木棺已遭破坏,石棺床已被盗走。考古队打开墓葬时,仅仅在后室的后部找到六个曾经放置石棺床留下的方形痕迹。

后室内发现有大、中、小三种铁质棺钉。其中的大型棺钉长达27.5厘米,由此可推测曹操的棺木十分厚重。后室还发现大型铁饰板,上有铆钉,背面还有残留木榍,由此可知曹操埋藏时躺在厚重的棺木内。

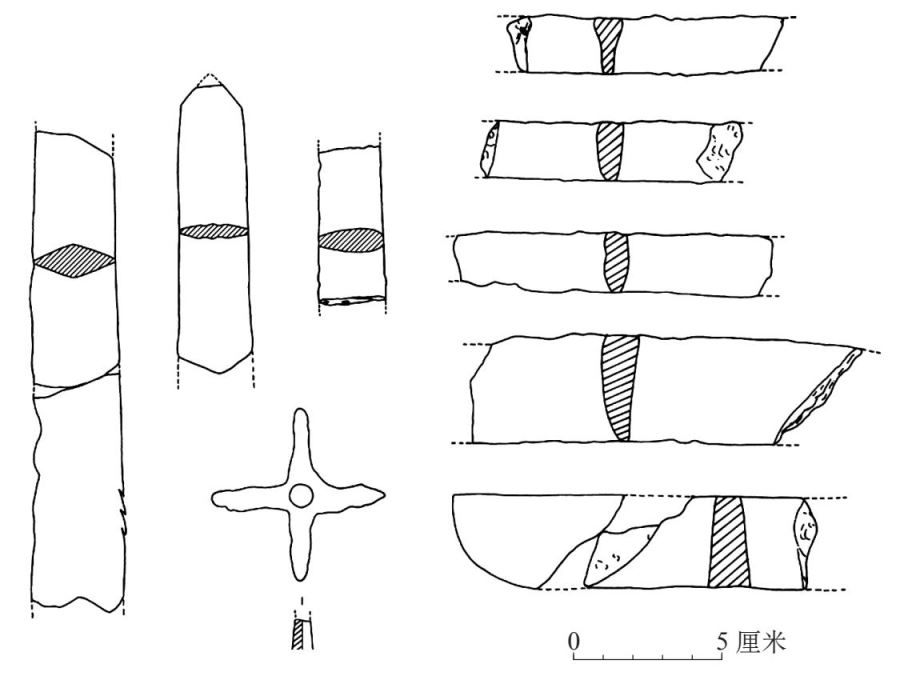

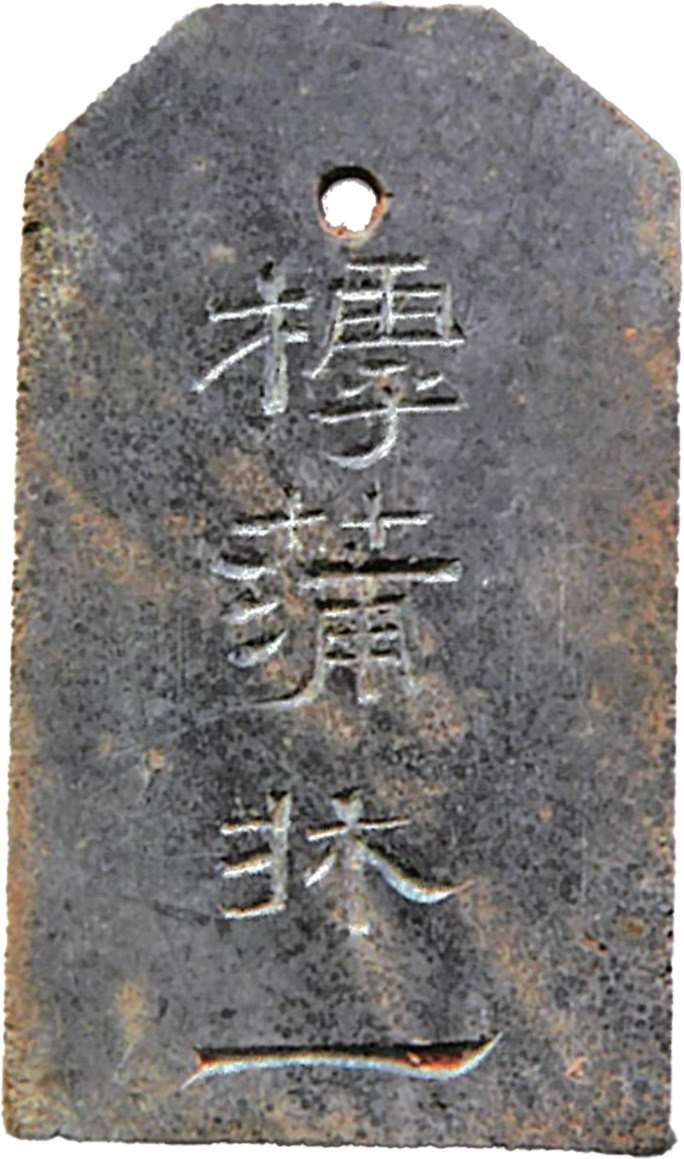

曹操高陵中发现的铁钉与帐构件及石牌

后室内发现有大、中、小三种铁质帐构件,推测棺木外面还罩有用绢做的绛色帐幔。证据来自墓内随葬的“物疏”(石楬)中,有1块刻有“广四尺长五尺绛绢升帐一具、构自副”,此块石牌可与墓内出土的铁帐构互证。

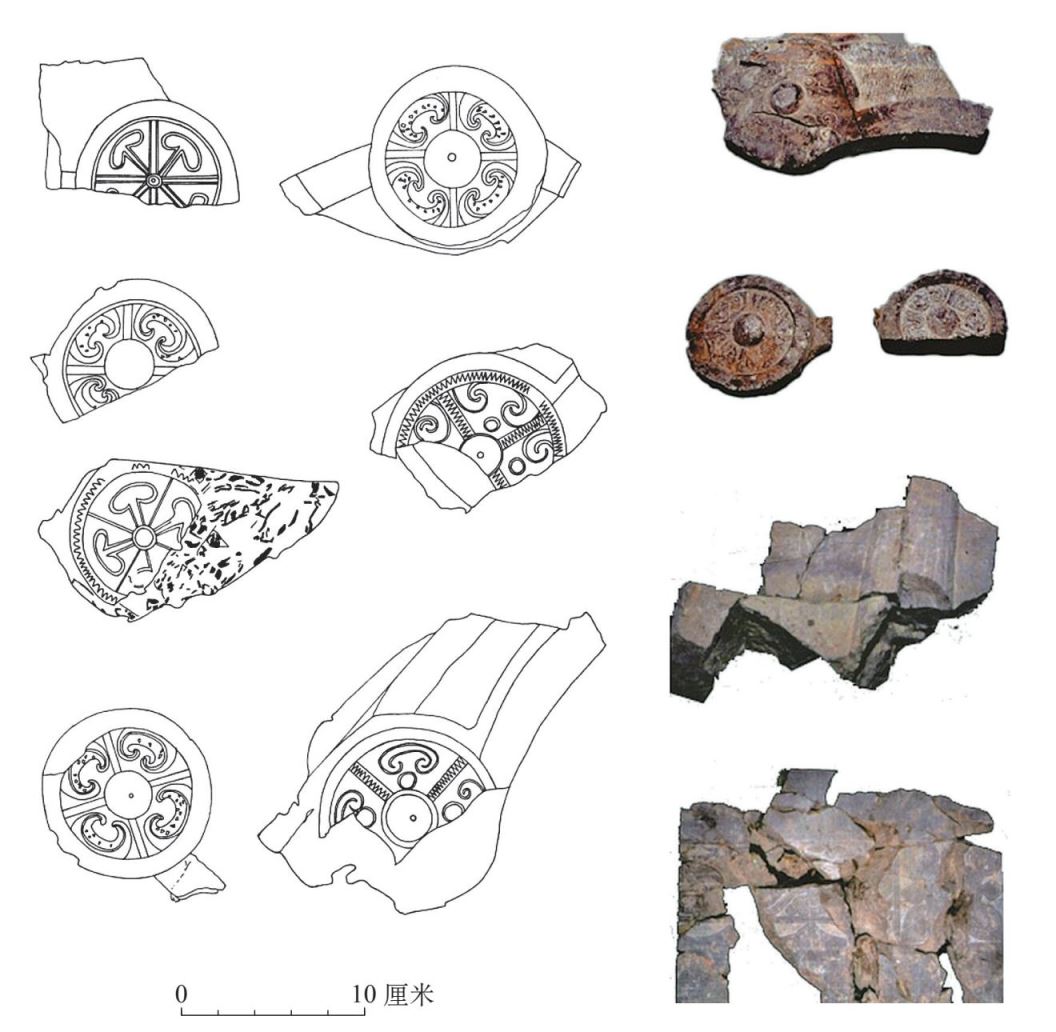

后室发现的画像石中,有瓦当和门柱部件。瓦当多以云纹装饰,正是东汉晚期的特点,与曹操所处的时代相符。由此可推知棺床的围合部分可能做成了带屋宇的仿宫殿结构。

曹操高陵中出土的石刻瓦当与屋顶残件(可能系棺床的一部分)

考古队打开墓葬时,墓室内部粉刷有一层薄薄的白灰。白灰内掺有麻纤维,局部留有明显的工具痕迹。在前、后室四壁上部,均发现有多层挂钉。其中前室的铁钉外端为圆环状,孔内有已朽的丝绳残留;后主室挂钉外端为钩状,推断其可能是用来悬挂帐幔所用,当初墓室内可能悬挂有复杂的帐幔。曹操埋葬之时,他的安息之所进行了精心的装饰。

后室是墓葬最重要的空间,却又只是墓葬整体的一部分。这座“四室两厅”的墓葬,以巨大的青石铺地,以特制的四种不同型号的青砖砌墙。一共740平方米的建筑,神道向东。这便是神明英彻的曹操最终的安息之所。

《太平御览》卷三百七十八《人事部》一九引孙盛《魏氏春秋》,中华书局1960年影宋本第二册。《世说新语》所引则作“姿貌短小,神明英发”。

墓室中的曹操虽然身姿短小,但丝毫没有遮蔽他奋发进取、功勋卓著的一生。刻有“魏武王”三字的石牌,记录了他作为政治家的辉煌;“挌虎大戟”“挌虎大刀”“挌虎短矛”列具的威仪与气势,透露出他相伴终生的追求与理想;而铠甲与刀剑相随,显示他一路走来,人生不易。东晋史学家孙盛在《魏氏春秋》中以“姿貌短小,神明英彻”  八个字评价曹操,准确而精练。

八个字评价曹操,准确而精练。

曹操的日常生活

人们熟悉的曹操,是作为政治家、军事家或文学家的曹操。

日常生活中的曹操是什么样子呢?

墓内陪葬之物,包括“物疏”所列但已溶解于土壤中的有机质物品,一定程度上还原了曹操的生活侧面。

白衫、绛裙与紫绡披

曹操的随葬衣物,有衣、衫、襦,有裙、袴,有袍,有疏披,有臂褠,有帽,有袜,有手巾。上身所着,下身所穿,头部所戴,手中所执,足下所蹬,一应俱全。

从布料上看有绢、绮、绡、练、缣、绫、锦和绒等,颜色包括绛、玄、绯、紫、白、丹、黄、绛白。色彩丰富,一如曹操的多彩人生。

衣或衣料:“白练单衫二”“丹文直领一”“玄三早绯”“熏二绛绯”“丹绡襜襦一”“絾二幅一”。

裙:“白练单裙一”“白绮裙自副”“绛白複裙二”。

披:“绛疏披一”“紫绡披衫黄绡□一”。

曹操高陵出土的衣裙石楬

曹操在《遗令》中,曾交代后人“敛以时服,葬于邺之西冈上”。相信这便是曹操平日里穿的衣服。

他喜欢内穿白色和绛紫色,偶穿红色(丹)和绛色的衣服。六边形石牌物疏中,有1块刻有“黄绫袍锦领袖”。仪式场合,他可能还着黄绫袍,并套上锦领袖。六边形石牌物疏中的“绛疏披一”“紫绡披衫黄绡□一”,有学者认为类似于今天的勋带。无论是勋带还是披衫,推测都是礼仪场所的穿戴。其色调与曹操的性别、年龄、个人喜好完全相符。

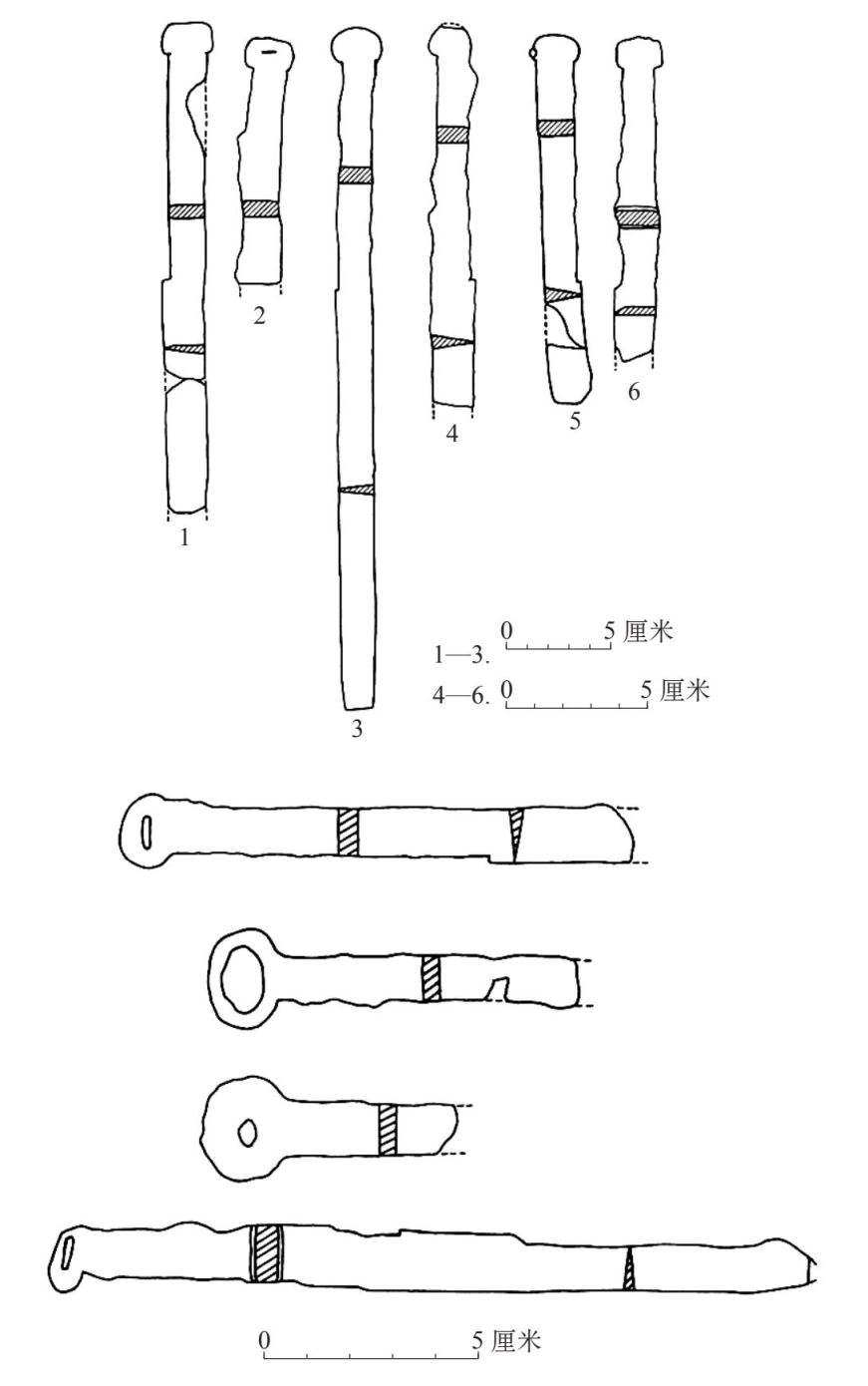

曹操似乎偏爱衣与裙分开的服饰,他的墓葬中随葬了多件带钩和带扣。带钩是铜质的,带扣则有铜扣和铁扣两种。

曹操高陵出土的带钩与带扣

化妆与熏香

曹操的梳妆要用到镜子。墓内物品清单中有“镜台一”,随葬品中有错金铁镜1件,与清单相符,并有“绒手巾一”“胡粉二斤”。“胡粉”是当时人用于化妆的粉末。此类物品与曹操梳妆相关。

曹操化妆时还要熏香。现代人熏香是追求“小资”,但熏香对于曹操来说可能是日常功课。熏香的证据有二:一是墓葬中出土有“香囊卅双”的六边形石牌,想必随葬品中原本是有香料的,可能随着埋藏时间久了被自然分解;二是曹操高陵出土了1件陶质香熏,亦可作证。

曹操高陵出土的香熏

想必曹操平时化妆是在屏风之后,因为他的随葬品清单中有“一尺五寸两叶绛缘镘屏风一”和“三尺五寸两叶画屏风一”。汉代一尺,约只有23厘米。这两件屏风是一大一小,由于未发现实物,不知道这里的“一尺五寸”和“三尺五寸”指的是宽还是长。“两叶”即“两扇”。若“三尺五寸”指的是其中一扇的宽度,则实物很大,应是日常所用。

曹操高陵还出土有箱笼、镊子1件、剪刀3把,这些都是生活用品,不奢华、不夸张。

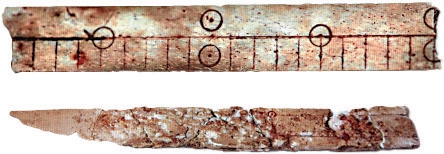

曹操高陵出土的骨尺、刀尺

金银玉珠

曹操高陵出土的实物中,还有少量金银器。这些金银器并非单体的器物,而是某种物品的饰件,不排除是箱笼一类物品的饰件或扣件。物疏(石楬)所列随葬衣物,不大可能露天放置,存在箱笼类收纳工具属合理推测。

曹操高陵出土的金饰与银饰

曹操高陵的随葬品中,有少量玉器、玛瑙和水晶。除残断的玉璧和1件玉觽,其他均是珠子。包括青玉珠4颗,白玉珠2颗,黑玉珠1颗,玛瑙珠1颗。这些玉珠原本是何用途,尚需要进一步研究。

曹操高陵出土的玉器和玛瑙

此外,曹操的发型难以确知,但他显然使用发簪固定头发。墓内出土有陶簪1枚,虽然是明器,但可说明曹操平日的固发方式。

曹操戴戒指。墓内出土的戒指是铜质的,应该不是明器,可能是平日里曹操所戴。

曹操高陵出土的陶簪与铜戒指

曹操睡觉的时候,用的是“渠枕”。证据有二:一是物品清单中有“渠枕一”,二是安丰乡公安局从盗墓者手中收缴的物品中包括“魏武王常所用慰项石”。

除残去秽

墓葬中的文物,给了我们观察历史的机会。

曹操高陵为我们呈现了一个怎样的时代呢?

曹操高陵中的文物可以分成两批:一批是曹操死后的随葬品,另一批是曹操高陵中用以铺地的画像石。这两批文物中,前者代表曹操生存的时代,后者代表曹操生前刻意要砸烂和破坏的时代。

考古队打开墓门,进入墓室并清理完填充在墓内的淤土后,发现地面铺满青石。虽然部分青石被盗墓贼撬起并砸烂,但仍然可以看出原本是平整地铺设在墓葬地面,或者用作墙基的。这些青石多作长方形,大小不一。多数青石的边长为0.8米—1.1米。个别巨型青石的长边接近1.7米、宽0.8米。

安阳县公安局追缴的曹操高陵被盗文物中,也包括若干此类青石。

此类青石,要么铺地,要么垫在墓室的墙体之下作为墙基,因而可以分为铺地石和墙基石两种。

铺地石和墙基石的大小尺寸以及摆放位置都是预制好的,并在背面用朱漆作了标注。铺地石铺设平整后,才开始铺设墙基石。

铺地石厚薄均匀,表面均未抛光,背面显得粗糙;后室即主室内的铺地石铺设整齐,其余各室的铺地石大小相对杂乱。

发掘者注意到,部分铺地石有二次利用的现象。证实这些铺地石是借用其他地区墓葬或祠堂上的画像石,因此对其上面的画面有意进行了破坏。有的画像石还保留了清晰的剔刻原石图像的痕迹,以及在准备好的铺地石上标注尺寸的朱书文字“长三尺三寸展二尺九寸”。

是的,曹操的确拆了他人的祠堂。高陵中那些大型画像石残块透露了这一秘密。

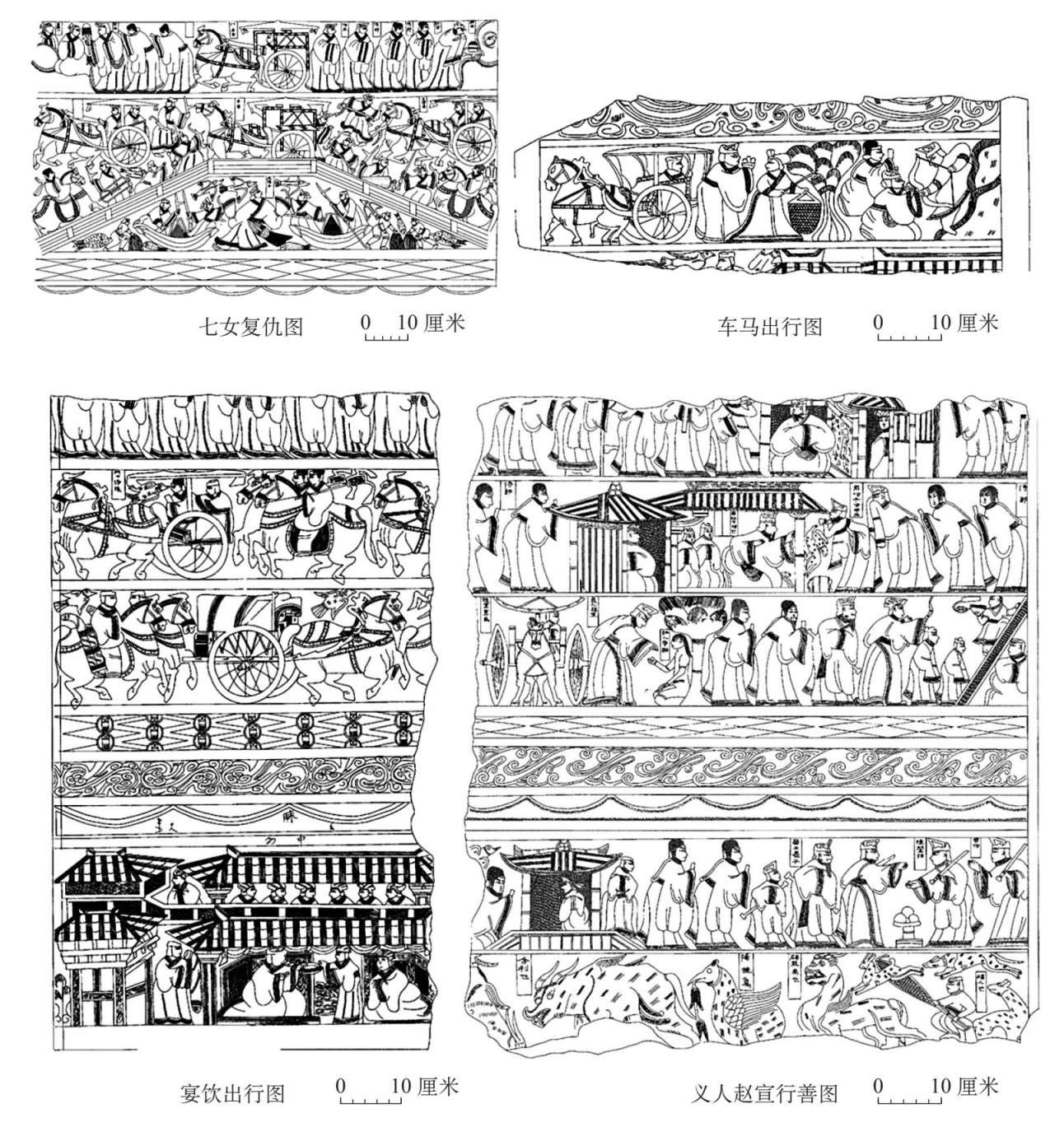

题材互补

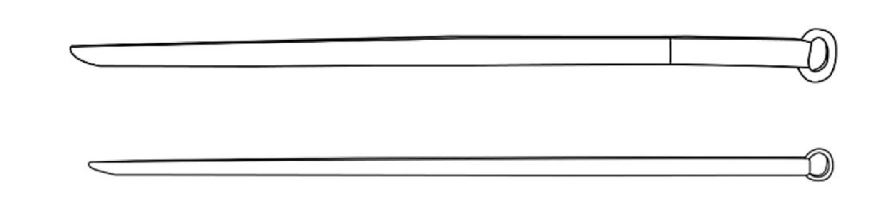

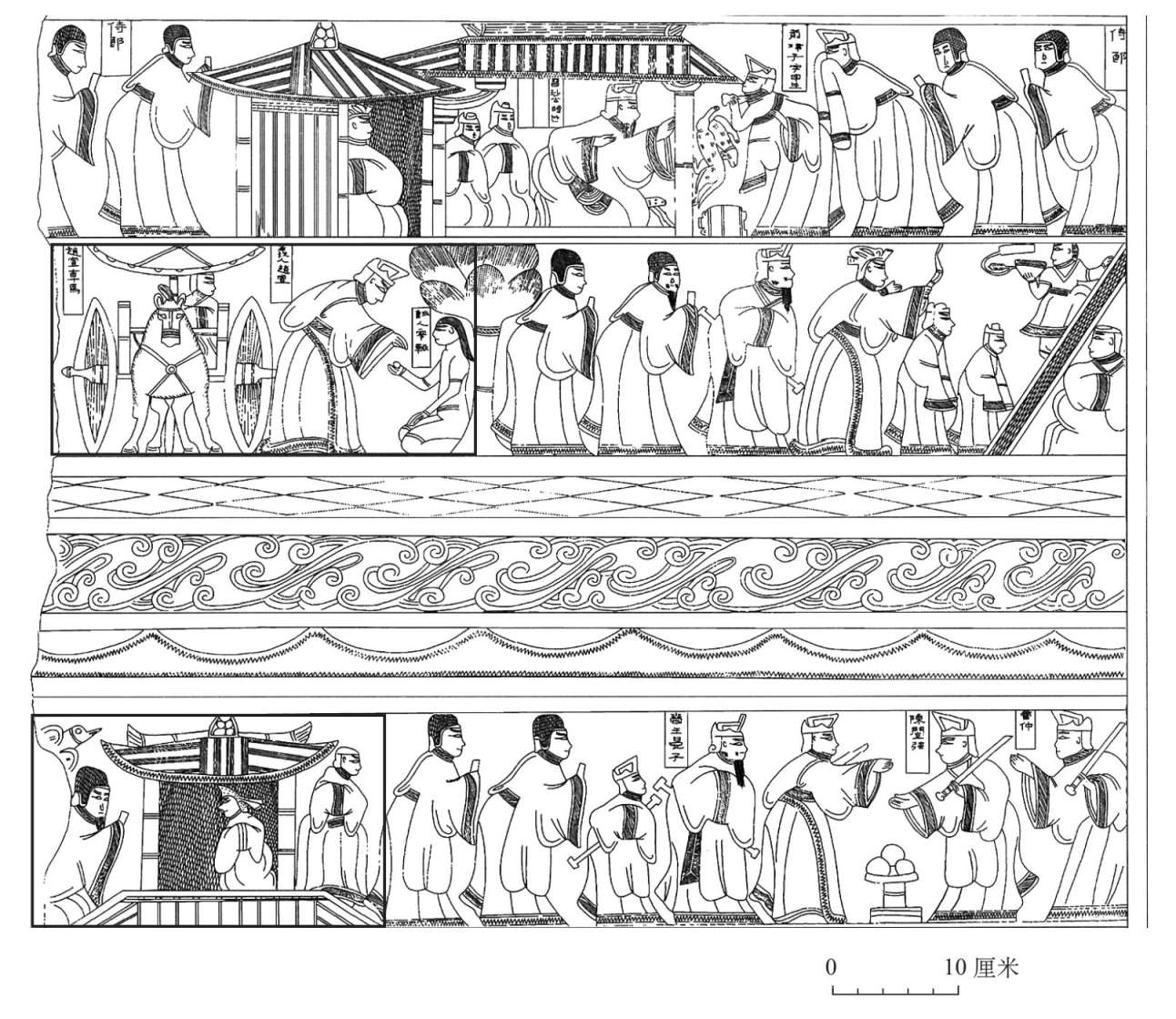

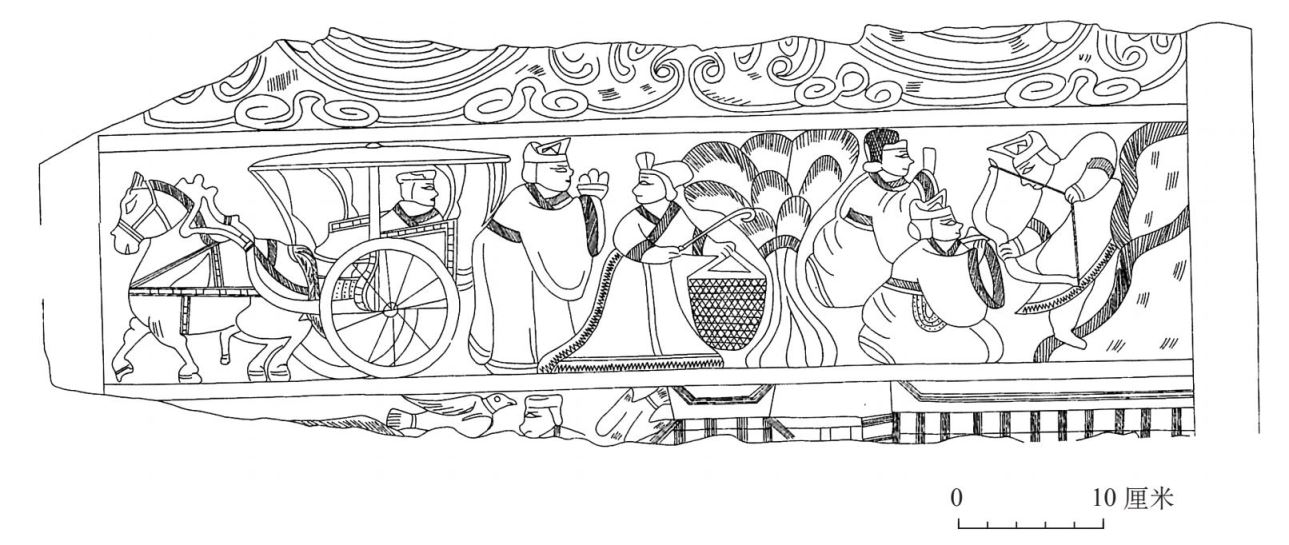

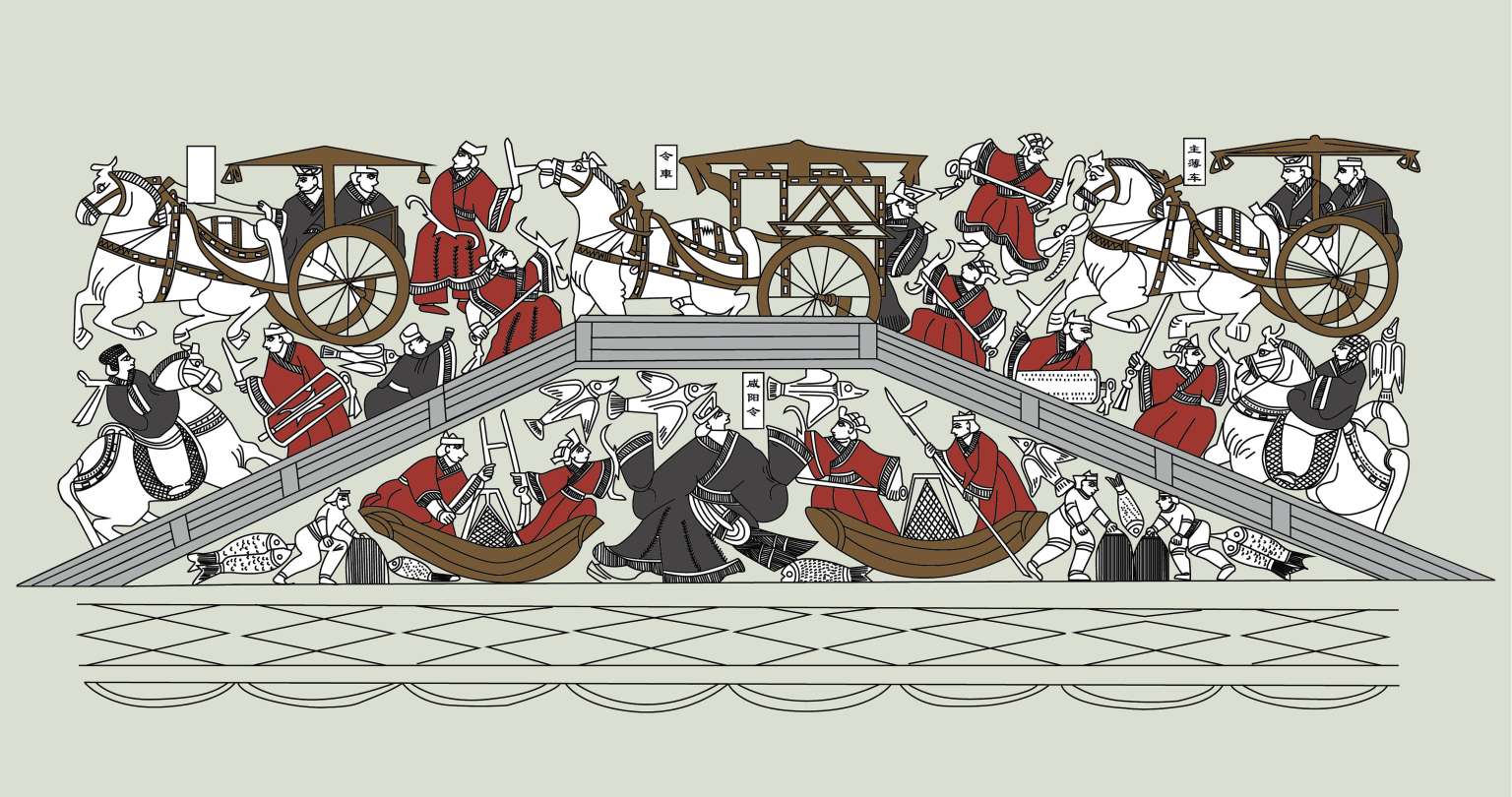

曹操高陵的大型画像石块不仅有图像,也有题榜。

题榜:孝子伯榆、宋王车、饮酒人、咬人、文王十子……

相关画像:人物、马、轺车、安车、轓车、庭院、楼阁、阙、桥、环首刀、手戟、钩镶、剑、盾牌、神鸟、神兽……

画面故事:伯夷叔齐、七女复仇、罗敷采桑、宴饮出行图、申生故事、东王母、义人赵宣、贞夫韩朋、金日磾、二桃杀三士。

上述故事无一例重复,相互形成配合关系,显示出典型东汉晚期墓地祠堂的题材构成。

山东嘉祥东汉武梁祠、宋山画像石的常见题材,通常包括神仙祥瑞、古代圣贤、忠孝故事、列女故事、刺客故事等五大类。每个大类都有相应的故事诠释表达:

神仙祥瑞:西王母、东王公、瑞兽、仙人、羽人等。

古代圣贤:伯夷叔齐、三皇五帝、孔子见老子等。

忠孝故事:申生故事、丁兰刻木事亲、闵子蹇失椎等。

列女故事:罗敷采桑、梁寡“高行”、齐杞梁妻、鲁秋胡妇、鲁义姑姊、楚昭贞姜等。

刺客故事:七女复仇、荆轲刺秦王、曹沫挟持齐桓公、专诸刺杀王僚、豫让刺赵襄子等。

曹操高陵中大型画像题材互补,与东汉晚期祠堂中常见的故事题材一致,很像是某处祠堂画像石中的一部分。

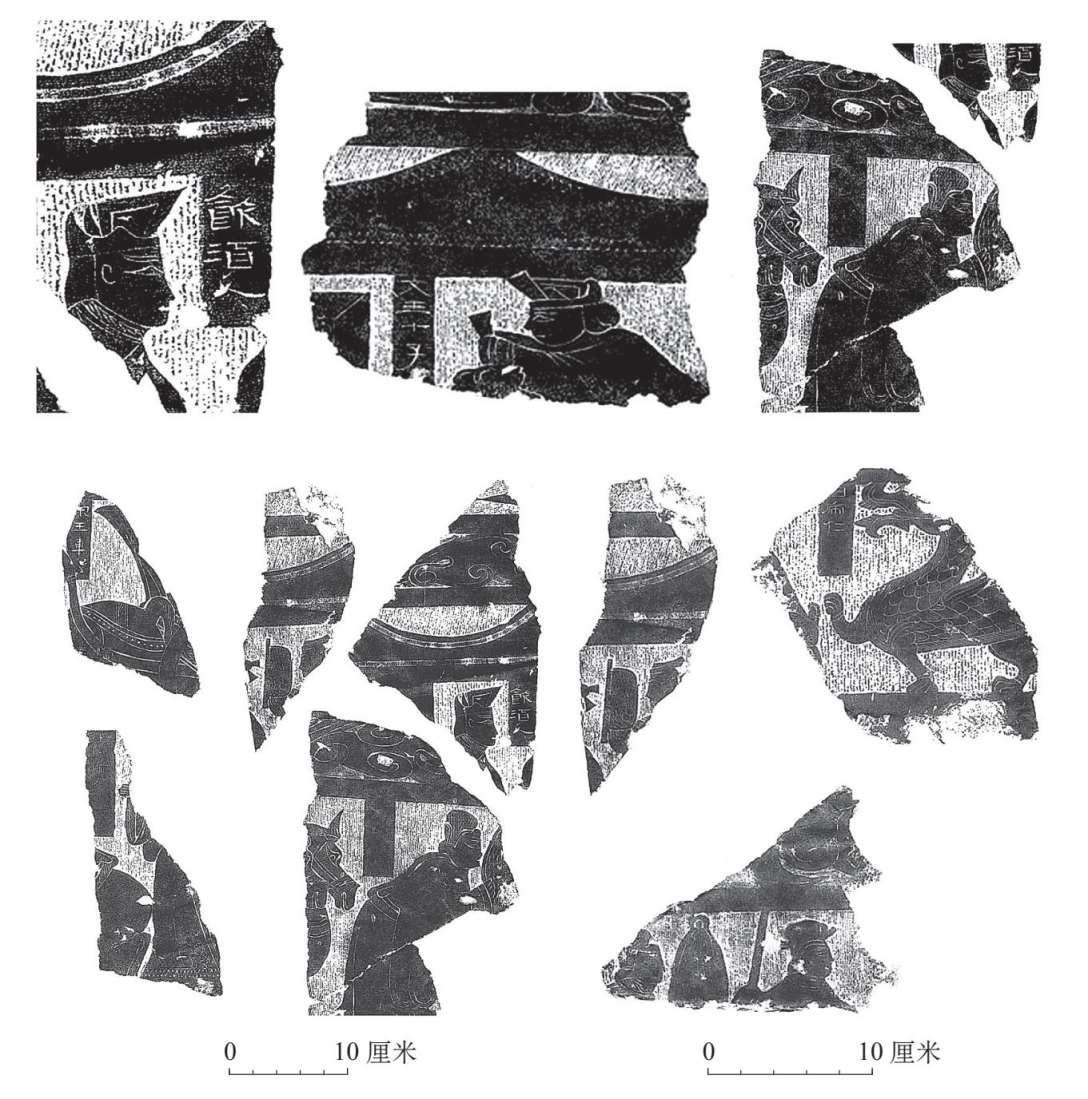

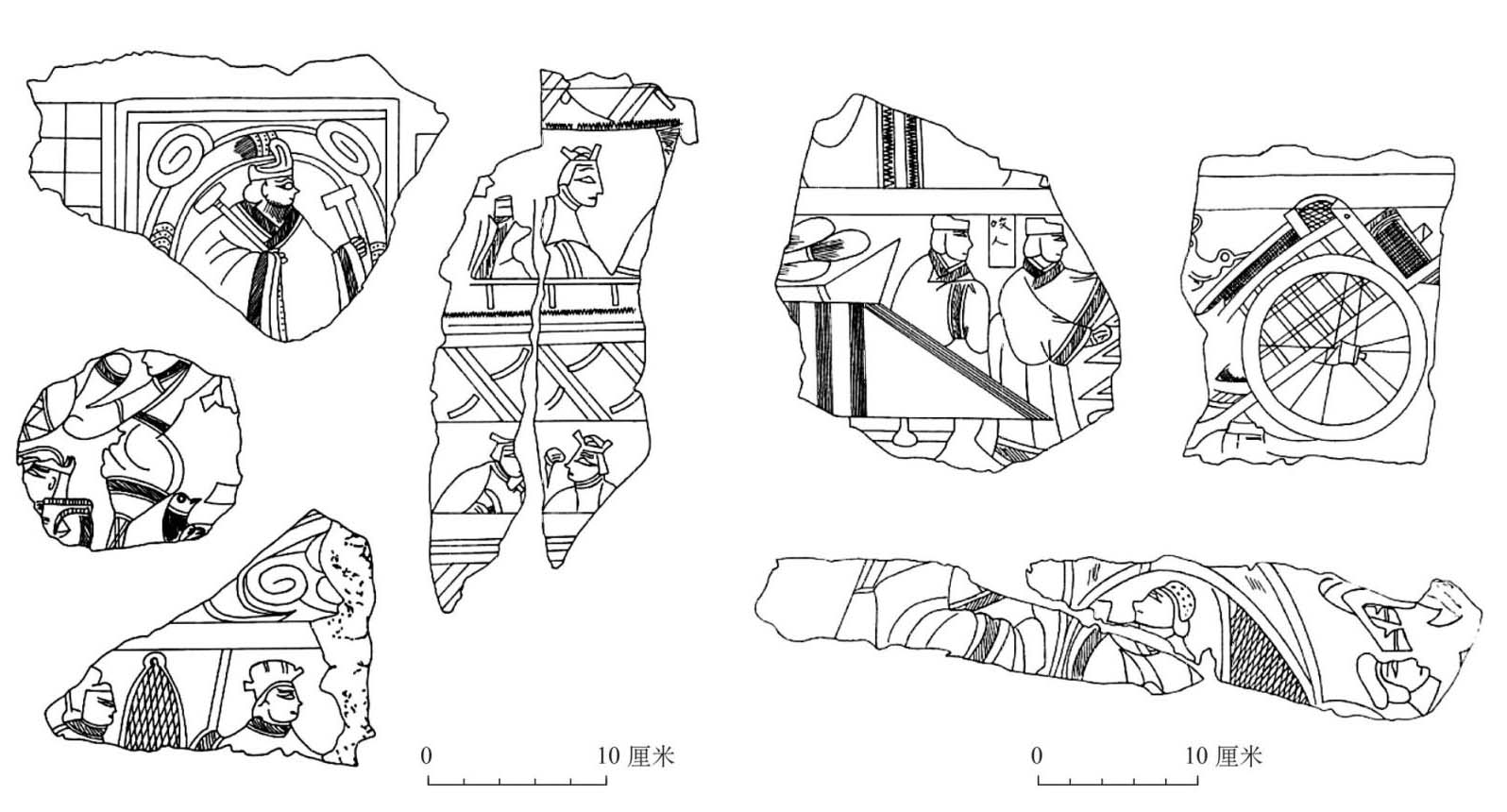

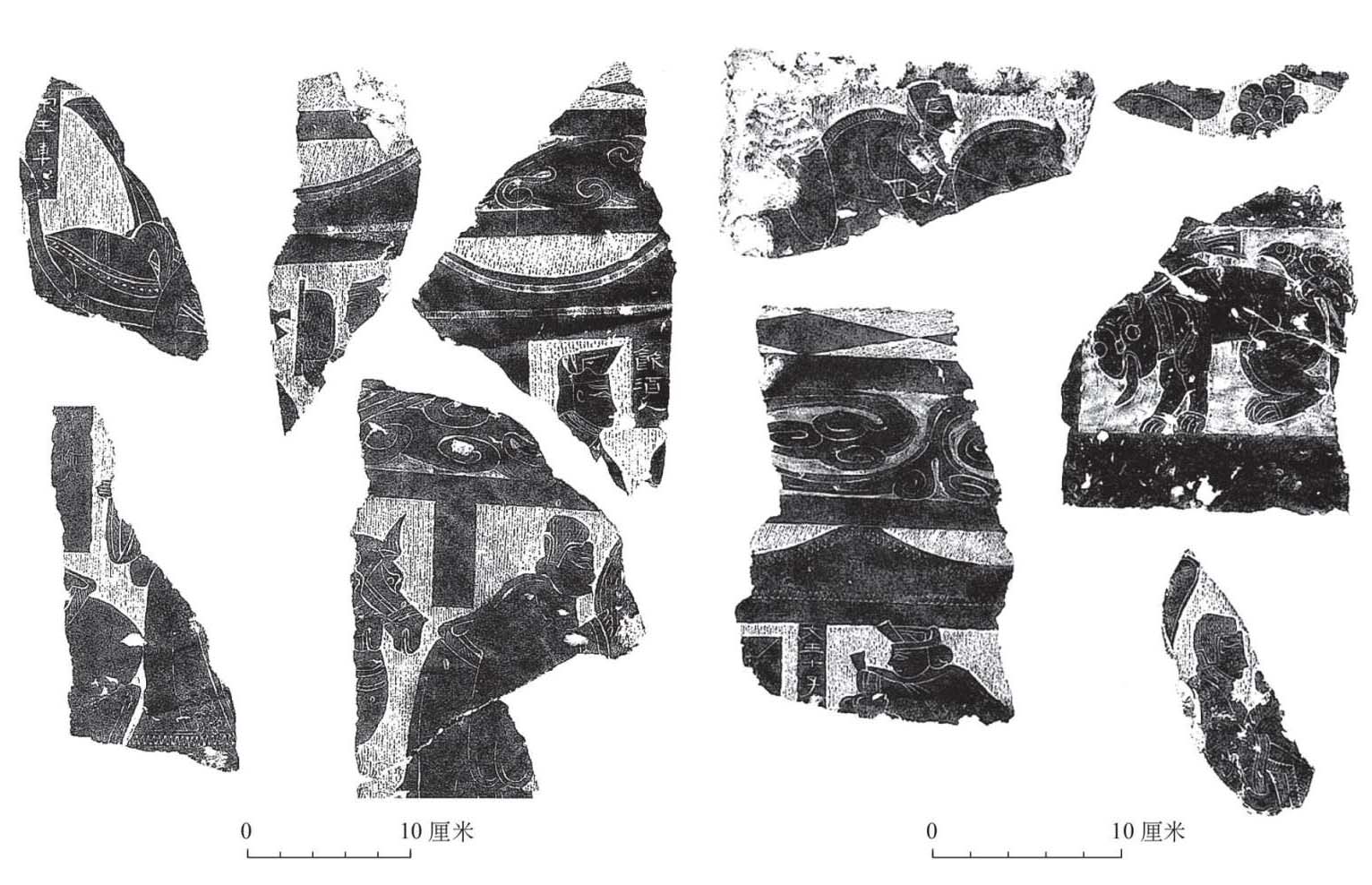

曹操高陵出土的画像石残块图像线描

技法一致

曹操高陵的画像石中,作为墙基石者一般体积巨大,保存较好。有的画面保存得不错,有的画面则隐藏在细密而杂乱的斜线凿痕之中,显示有人以细密而杂乱的斜纹清除原始画面。

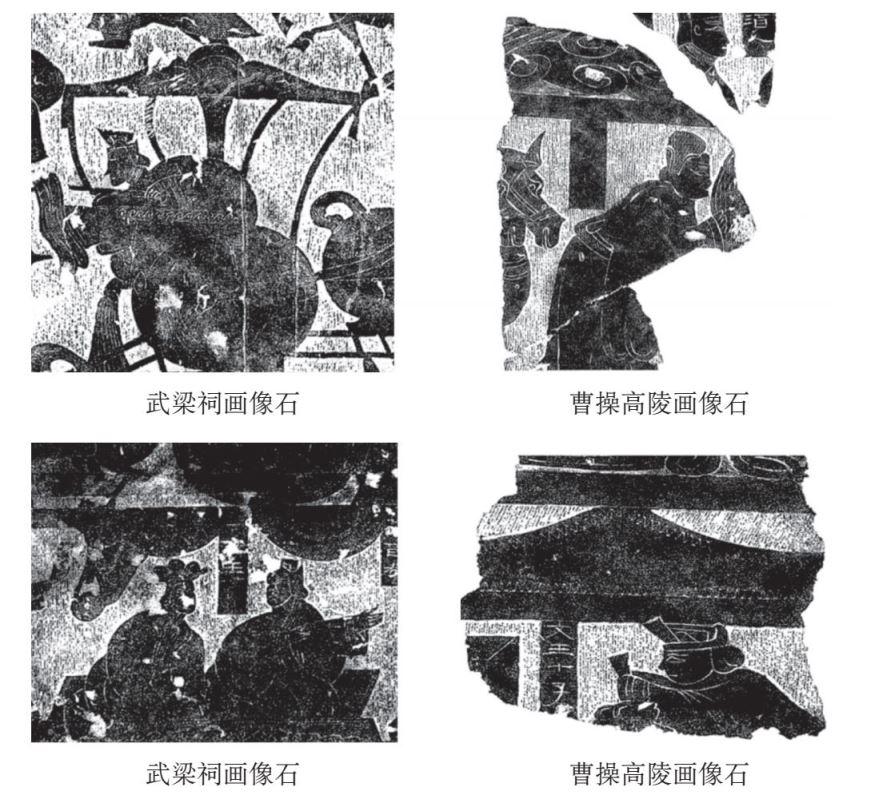

认真观察原始画面,可以轻易发现:这些画像石是以整齐的竖线减地成像。即在打磨光平的石面上用阴线在图像轮廓线以外减地,使图像部分凸起。与武梁祠画像石技法如出一辙。这种技法塑造的画面平整光滑、线条流畅、十分精美。

▲不同残块间的人物表现(线图)

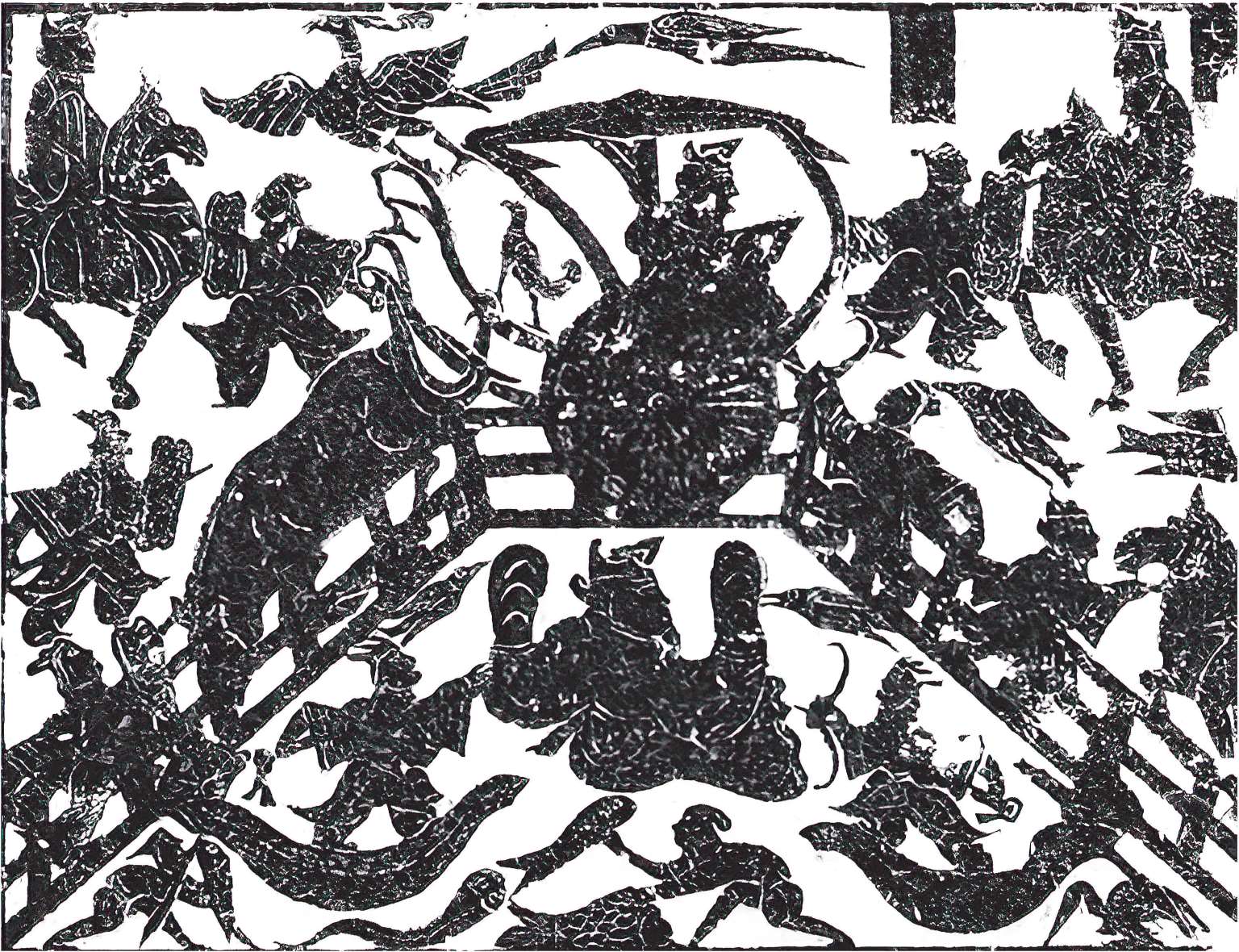

不同残块间的人物表现(拓片)

不仅工艺技法(刀法)相同,画面构图、人物造型甚至人物服饰的表现也有强烈的一致性。例如残块上的画面均采用等距透视的构图原则,且画面切割喜用菱形纹、波浪纹、幔帐纹,甚至文字的书体也透出共性。残块之间技法的高度一致性,再次显示其可能源自同一祠堂。

石材相同

曹操高陵中作为墙基用的大型画像石是什么材料呢?

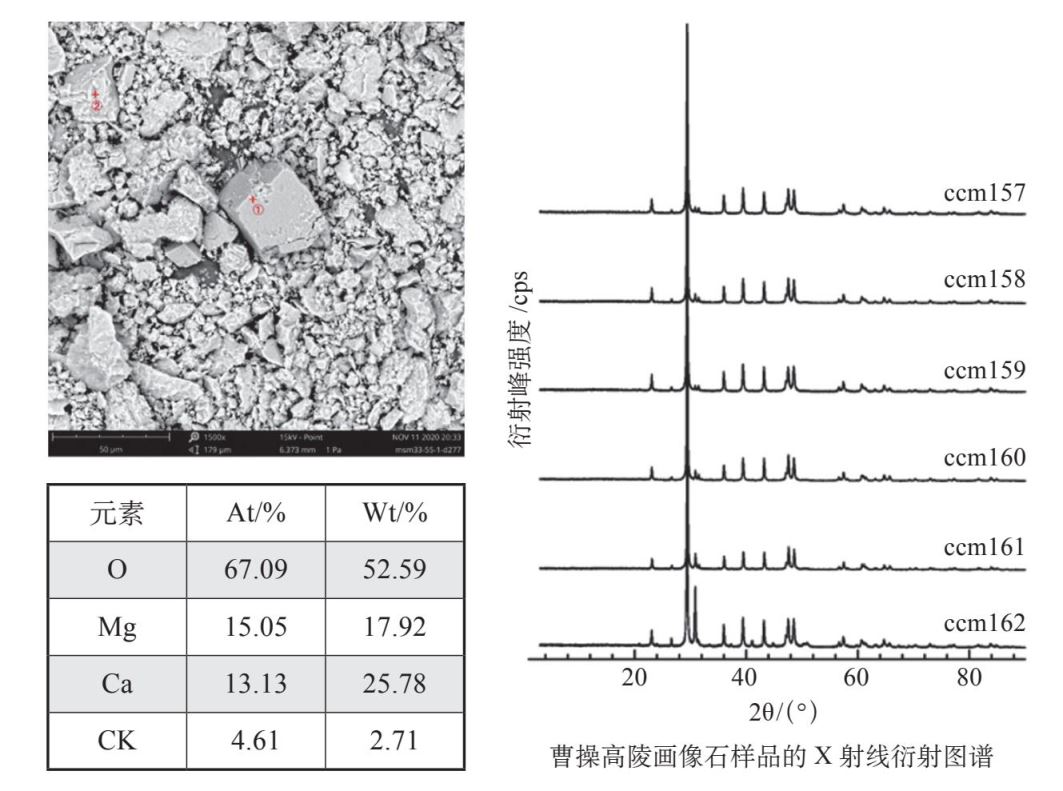

曹操高陵画像石典型样品的扫描电镜、能谱图及元素组成

(南方科技大学文化遗产研究中心实验成果)

我们随机选取了曹操高陵中的6块画像石样品,进行了X射线衍射、扫描电镜及能谱分析,结果均表明6个样品在化学成分和晶体结构上具有高度的一致性。其化学成分主要是氧、镁、钙、钾,其矿物成分、结晶形态等均属碳酸盐岩。因而至少纳入测试的样品是石灰岩,且石材来自同一地区。

侧砌痕迹

曹操高陵出土的画像石尺寸并不完全相同,显示可能原本砌在祠堂的不同部位。由于画面必须面向观者,这些画像石当年必是侧砌,因而其侧面偶尔能够保留侧砌痕迹。

果不其然,墓内多块画像石的侧立面都可见石灰,显然是早年侧砌留下的痕迹。典型的例子是“七女复仇”画像石,其四面都留有石灰痕迹,显示这块画像石当年是砌在祠堂的中部位置。这块画像石的一角,还留有被人用撬棍撬动的痕迹。

曹操为什么要拆祠堂?

汉代崇儒,大力推崇孝道,通过以孝为谥、优待孝子和“举孝廉”选拔官吏等手段彰显孝行的功用。“事死如事生,事亡如事存,孝之至也”导致厚葬之风愈演愈烈,尤其在两汉的陵墓、祠堂、庙宇、石阙中得以佐证,以致成为“富者奢僭,贫者单财,法令不能禁,礼义不能止”的地步。祠堂作为家族展开道德教化的场所,当时大兴孝悌之风,祠堂增长的速度势如破竹,且在用于搭建祠堂的画像石上多刻满孝子、贞妇、忠臣、义士等题材的故事来缅怀已故长者,以示孝道以及勉励后生发扬传统。

曹操:《述志令》。

曹操在任济南国相期间,毁坏祠堂,禁止淫祀,“故在济南,始除残去秽”  。在晚年时曹操更是大行节俭之实,提倡“绝淫祀”的曹操拆卸早期祠堂便可以理解了。

。在晚年时曹操更是大行节俭之实,提倡“绝淫祀”的曹操拆卸早期祠堂便可以理解了。

曹操拆除他人祠堂,是在砸烂或改变一个他并不喜欢的世界。

画像石以及曹操高陵中其他画像石很有可能是曹操生前以“绝淫祀”之名拆除的,在营建自己的“寿陵”时,提前拟好《终令》,指示他人将拆卸下来的画像石用于“西门豹祠西原上为寿陵”,自此开了以画像石建墓室的先河。

刘云涛:《山东莒县东莞出土汉画像石》,《文物》,2005年第3期。

自曹操开拆除祠堂的“风气之先”后,历史上拆除前人祠堂,并以视觉石材入墓的现象多有发现。例如直到北宋时期,拆祠建墓之风仍在延续。1993年,山东莒县东莞镇的一座宋墓中出土的12方画像石之一,原为墓主孙熹墓前的阙门  ,立于东汉灵帝光和元年(178),后被他人筑墓利用。

,立于东汉灵帝光和元年(178),后被他人筑墓利用。

曹操将自己拆人祠堂的行为,称为“除残去秽”。

改造旧世界

曹操想砸烂或改变的,是怎样的世界?

如前所述,高陵中的画像石,无论是墙基石上的清除痕迹,还是画像石上的题材、技法、画面人物的穿戴,都显示出早于曹操建“寿陵”的时代,应与山东嘉祥武梁祠画像石年代相当。

关于武梁祠画像石的年代,学术界曾凭借刀锋特征有过推论。

▲曹操高陵画像石与武梁祠画像石的图像与技法比较1

▲曹操高陵画像石与武梁祠画像石的图像与技法比较2

曹操高陵出土画像石上隐约可见的图像以及清除打磨痕迹

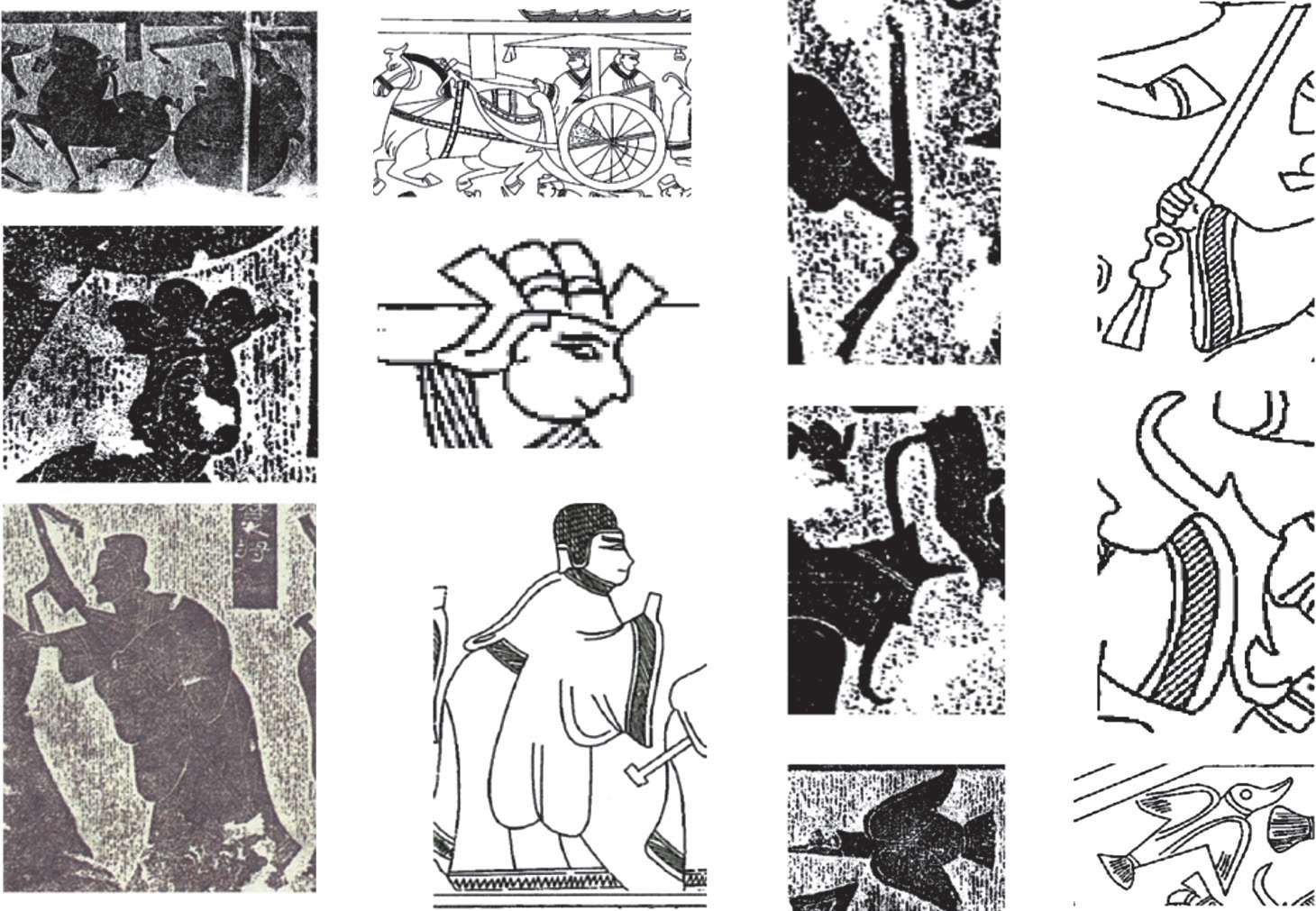

2011年,中国国家博物馆入藏了一柄环首钢刀:错金环首刀。该刀长79.8厘米,刀身宽3厘米,厚0.7厘米,环首直刃,刀刃部分略向内弯。

此刀铭文注明为“永寿二年”,即公元156年。其时汉桓帝在位,曹操也刚刚出生。此件钢刀的最大形制特点,是其刀身前部呈“斜切”的折叠刀状锋刃。此种刀锋特征,无论在武梁祠还是曹操高陵中铺在地下,特别是墙基的画像石上的刀锋如出一辙。有理由推测,曹操高陵中画像石的制作时间,很可能即永寿二年前后。曹操死于公元220年,推测曹操高陵内画像石的制作时间早于曹操落葬时间50年以上。

曹操高陵出土的铁刀线图

墓葬中的文物,给了我们观察历史的机会。曹操高陵中的画像石残块,给我们展示了1800年前的遥远过去——那是曹操成长的时代背景,也是曹操想加以改变的世界。

心里“住着天”

仰望星空,曹操想象着遥远处难以理解的神秘,写下一首《陌上桑》:

驾虹霓,乘赤云,登彼九疑历玉门。

济天汉,至昆仑,见西王母谒东君。

这是曹操心目中的“天界”,也是两汉时期人们对“天”的普遍理解。

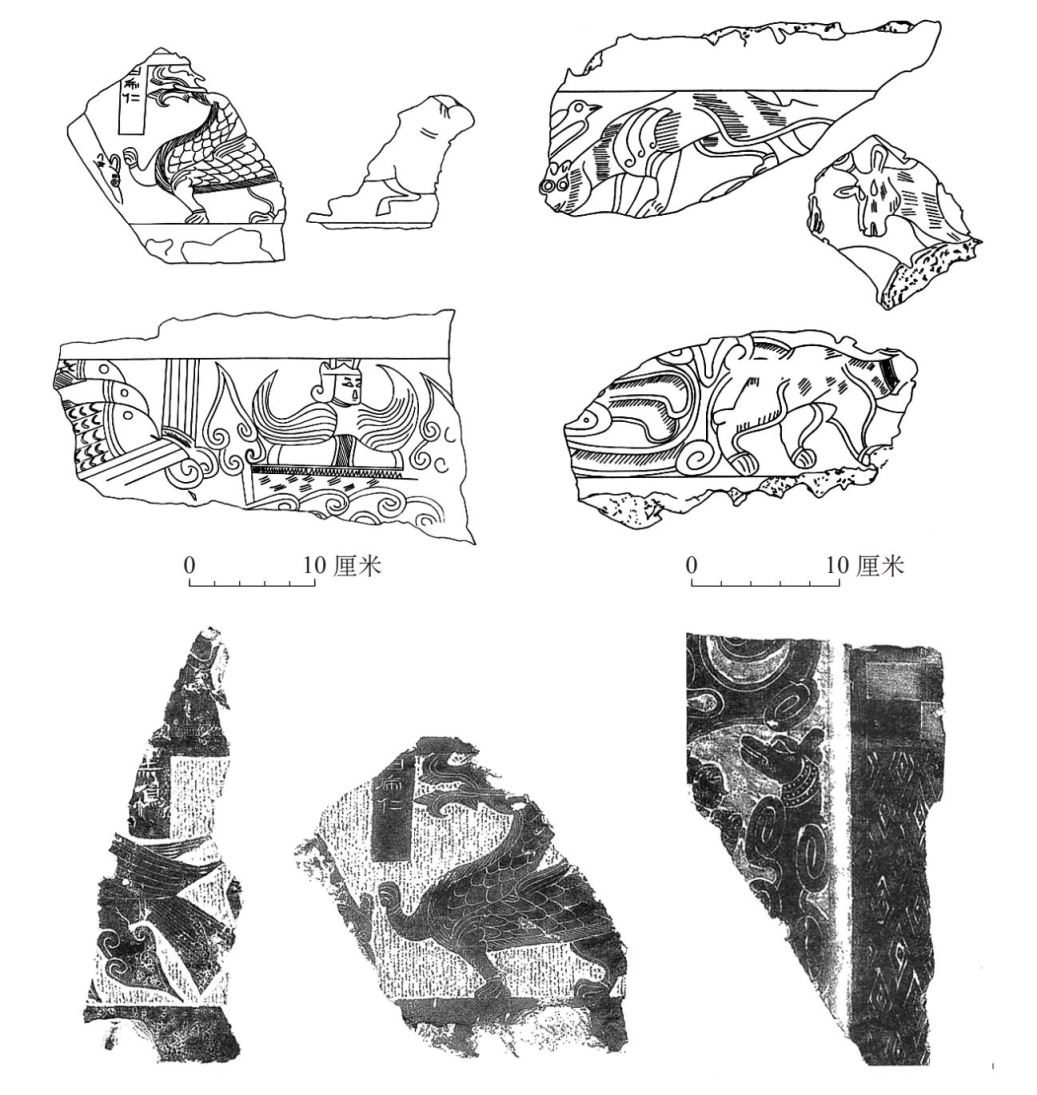

曹操高陵的大型画像石用线条勾勒出了“天界”。天界住着西王母、东王公;陪着东王公、西王母的是长着翅膀的“羽人”、肥硕的瑞兽,以及飘逸的云纹。其中的2块画像石,用“赤乌”与“白帝仁”作为题榜,很直接地将东汉人心中住在天界的神仙刻画其中;还有1块画像石,刻画了一轮弯月和一条跃起的犬,猜想是表达“天狗食月”的故事吧。

曹操高陵画像石中的神仙祥瑞图像

曹操高陵画像石中的神仙祥瑞图像不是个例。考古发掘早已确认东汉人心里普遍“住着天”,“天上住着仙”是曹操生存时代的全民信仰。

祈求长生

曹操高陵画像石的“羽人”不但能飞,而且长生不老。由于拆除祠堂可能导致部分画像石遗失,否则也许能够看到捣药的玉兔。玉兔捣的是长生之药,这是东汉画像石中的常见题材。

见识了这些画像石,就不难理解为什么考古发掘的汉代文物中,常常能见到雕刻有“长乐未央”“与天久长”“长生无极”文字的瓦当或其他文物。

曹操高陵画像石中的“羽人”形象

忠孝节义

东汉是极其讲究孝道的时代。曹操高陵画像石中,表现了多个与忠和孝相关的故事,仔细数来,竟然有“伯夷叔齐”“申生故事”“贞夫韩朋”“梁高行”“杞梁妻”“秋胡子”“孝子伯榆”“义人赵宣”“周公辅成王”“七女复仇”“金日磾”等多种。

一概是十分优美但略带凄凉,有的时候还有点血腥的忠孝故事。

伯夷叔齐拒食周粟,太子申生自杀敬父,公孙接、田开疆、古冶子弃桃赴义自杀,赵宣子义赈饿人还救自身,这些故事都是关于男性的,女性的忠孝故事同样让人唏嘘不已。

梁国的寡妇高行,为忠于死去的丈夫,拒绝嫁给愿意迎娶自己的梁王,不惜将自己美丽的脸刺破。

美丽的贞夫为宋王所逼进宫,撞见被宋王迫害致残的夫君韩朋,贞夫不弃韩朋容颜丑陋,毅然搭箭投书,抛弃富贵,从一而终。

秋胡子的故事则略显滑稽。这是一则刘向在《列女传》中记载的故事:鲁国人秋胡子迎娶美女洁妇五日之后,便前往陈国做官,为官五年才返回家乡。其时洁妇出落得更加美丽。秋胡子在归乡途中,撞见有个妇人在路旁采桑。秋胡子见妇人如此美丽,忍不住下车调戏说,我有黄金,给你钱财,你从了我呗。不料妇人却说,我采桑纺布,为的是敬奉堂前老人、奉养夫君之子。我只希望自己的夫君没有外心,我并非贪财之人。秋胡子骗色不成,悻悻离去。胡子返家,母亲招呼他的媳妇出来相见,才知是路遇的采桑女。秋胡子惭愧不已。此时“采桑女”洁妇责怪秋胡子说,你路遇妇人便以金钱相赠,忘记自己有母亲要孝敬,勾引偶遇女子,是好色淫泆。你孝义皆无,我不想见到你,你去娶别的女子吧。于是离家往东,跳入河中自尽。

▲画像石中的故事

第一排:申生故事

第二排:加框处为义人赵宣故事,未加框为贞夫韩朋故事

第三排:加框处为金日磾故事,未加框为三(二)桃杀三士故事

曹操高陵画像石中的“秋胡戏妻”故事

另一则与女性有关的故事同样略带血腥。

曹操高陵的出土文物中,有1块画像石,长128厘米,宽71厘米,厚11厘米。这是安阳公安收缴的曹操高陵文物之一。据盗墓者回忆,此石发现时已断为三截。

画面上的对峙或打斗场面最初曾被某些文物爱好者解读为“水陆攻战”或“乌江自刎”,实际则应该叫“七女复仇”。理由很直接:1972年内蒙古和林格尔东汉墓中出土过一件题材和画面结构十分相似的壁画,表现的是女子围绕渭河桥行刺“长安令”的搏斗画面,其旁有题榜标注为“七女为父报仇”。

虽然诸多理由可证高陵画像石与和林格尔汉墓中的“七女复仇”壁画题材相同,但毕竟二者尚有某些细节上的区别。将二者题材等同,难免让人产生一丝“搭错桥”的顾虑。然而20年后山东莒县的一项新发现,则完全打消了少数谨慎学者心中的这一顾虑。

曹操高陵“七女复仇”画像石及复原图(复原图为钟雯绘制)

1993年,山东莒县东莞镇的一座宋墓中,发现12方画像石。这些画像石原为墓主孙熹墓前的阙门,立于东汉灵帝光和元年(178),后被宋代人筑墓利用。

就画面构图、复仇者穿着、兵器使用等方面而言,莒县画像石显然更接近高陵画像石。如此高度的题材及画面相似性,加上莒县画像石上的“七女”题榜,几乎坐实了高陵画像石可以命名为“七女”或“七女复仇”。

东汉后期,一些高等级墓葬以巨石营建墓室或在墓地建祠,并在墓、祠的石构件上刻画多种题材的场景、人物或故事,以表达当时的社会思潮、精神信仰和政治、文化观念。常见题材有神仙祥瑞(西王母、东王公、仙人、羽人)、古代圣贤(尧、舜、禹、汤、文王、伯夷叔齐、孔子见老子)、忠孝故事(申生、贞夫、秋胡子、杞梁、蔺相如完璧归赵、梁高行、缇萦救父、老莱子娱亲、丁兰供木人、金日磾)、仁人义士(赵宣、荆轲、二桃杀三士)、战争攻防(攻战图)、居家生活(庄园建筑、庖厨图)、农耕狩猎(狩猎图、农耕图)、车马出行(出行图)、歌舞宴饮、大事记录(泗水捞鼎、齐皇后钟离春)、驱邪镇鬼(方相氏、执幡图)、宣传教化(儒生讲经)等。“七女复仇”属于其中的忠孝故事。

山东莒县出土“七女”画像石拓片,右上角有“七女”残字

(引自刘云涛:《山东莒县东莞出土汉画像石》,《文物》,2005年第3期)

汉代大力宣扬忠孝,画像石上的这些忠孝节义故事,犹如今天学校中的课本,目的是以图像方式向社会宣传当时提倡的道德理念,甚至国家选拔官员也采取“举孝廉”的方式。平民百姓若获得“孝顺亲长、廉能正直”的社会评价,便有晋升机会。国家则通过提倡孝道维护秩序,稳定社会。上下各得其所,都竭力宣传尽孝,画像石艺术应运繁荣。

画像石以图像方式,表现忠孝故事,对于知识阶层规模尚小的汉代社会,可以获得最直观的宣传效果。许多人为了表现孝道,聘请精工良匠、选择优质石材雕刻忠孝故事,不惜倾家荡产。“七女复仇”画像石,正是完成于此种社会背景之下。

过度宣传忠孝文化,导致社会为贞节举刀,为孝道疯狂修墓建祠。于是坟越修越大、随葬品越放越多、祠堂越建越宏伟。这便是曹操生活的时代。

曹操《述志令》:“孤始举孝廉,年少,自以本非岩穴知名之士,恐为海内人之所见凡愚,欲为一郡守,好作政教,以建立名誉,使世士明知之;故在济南,始除残去秽,平心选举,违迕诸常侍。以为强豪所忿,恐致家祸,故以病还。”

虽然曹操本是举孝廉出身,但目睹社会厚葬成风、淫祀不绝,决心改变这种不良风尚,于是提出“绝淫祀”“行薄葬”,改“举孝廉”为“唯才是举”  。

。

他要改变他所生存的这个世界。

军旅生涯

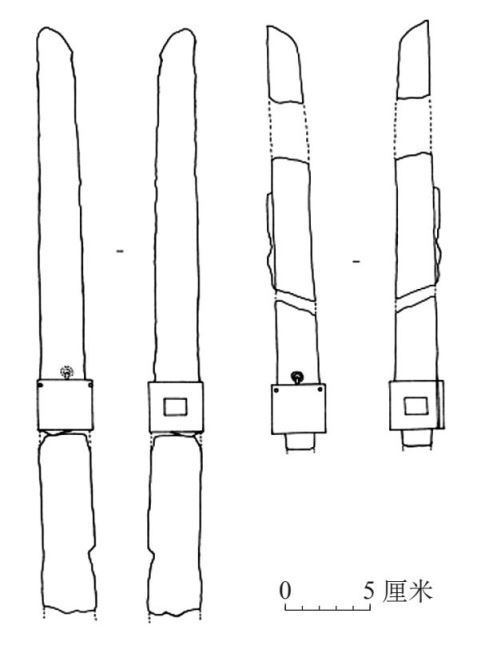

曹操高陵出土文物给人留下印象最深的,除了曹操的头骨、画像石之外,便是墓中的铁兵器。

东汉已进入铁器时代。此时的兵器已不再是战国时代的铜戈、铜矛,而是让位于铁剑、铁刀、铁箭头。防护用的兵器中,铁铠甲已经普遍投入使用。

曹操高陵出土的铁器数量大、种类多。据不完全统计,铁器残块超过4000余件,其类别有兵器、工具和生活用器,而又以兵器种类最全。

兵器种类有刀、剑、蒺藜、箭头、匕首、铠甲、胄(头盔)等。

墓中共出土4块剑身残块,可能属于3柄不同的剑。铁刀分大、中、小三种,其中大刀4把,中型刀2把,小刀11把,均已残断。另外还发现多件刀柄,多件刀、剑的背上还残留有刀鞘或剑鞘遗留下来的朽木痕迹。经检测,刀、剑均是钢质。

▲曹操高陵出土的剑、刀以及匕首线图

▲曹操高陵出土的小型铁刀以及匕首线图

曹操高陵出土的大型铁刀线图

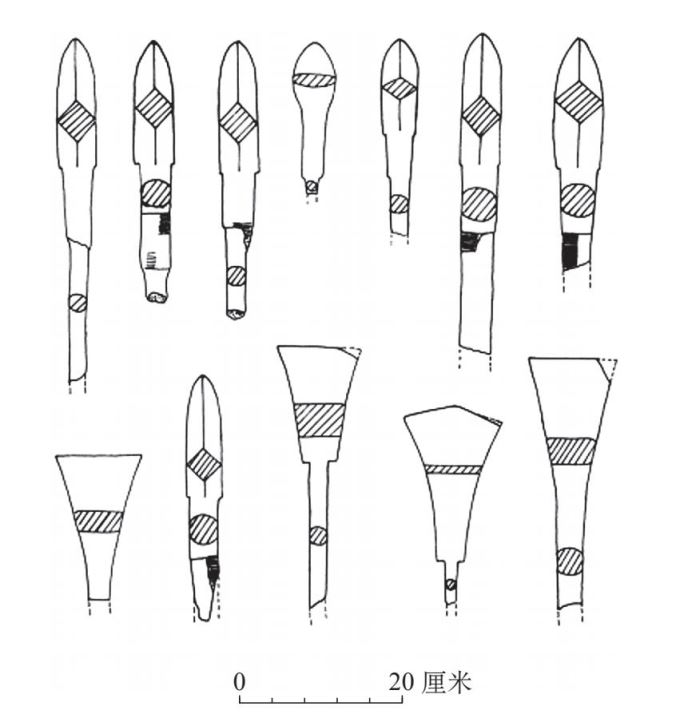

曹操高陵中的箭头有各种形制,可用于不同场合和不同目的。

各种铁箭头线图

铁铠甲出土时散落在各个墓室的扰土和淤土中。有单片甲,更多的是锈蚀在一起胶结成大块、保存着原始结构的铠甲残部。甲片多呈鱼鳞状编连。据统计,出土铠甲数量多达3000多片。与铠甲相关的铁质文物,还有铁的护胸镜,以及护肩的铁甲片。

铁铠甲(潘伟斌供图)

墓中出土的另一种防护性兵器是铁胄,即头盔。出土时已残为数块,外表尚残留朱漆。

墓室内那件锈迹斑斑的铠甲、那柄铁刀和铁剑,见证了曹操一生多少生死时刻!

这些兵器的解读,应与同墓所出“魏武王常所用挌虎大戟”“魏武王常所用挌虎大刀”“魏武王常所用挌虎短矛”等石牌对应。想必4000余件铁制品残件中,必有曹操生前“常所用”的戟、刀、矛和盾。“常所用”兵器,正是曹操戎马一生的写照。透过这件铠甲,我们看到曹操当年率三千健儿在陈留(今河南开封)起兵,伐董卓、匡扶天子、诏令诸侯,诛吕布、灭袁绍、平乌桓、征马超,将中国北方收归一体的矫健身影。

登高而赋

曹操高陵出土的数十块石牌中,有块刻有“书案一”字样。这种属于“遣册”性质的石牌,记录了墓内置有书案。东汉墓葬中,出土陶井、陶灶,甚至陶楼、陶猪、陶水田模型都是正常的,但从未见有书案。所以书案是曹操个性化的随葬品,或许这张书案曾经伴随他出入军旅。

个性化的随葬品还有1件陶砚。

曹操高陵出土的六边形石牌中,有2块分别写的是“墨饼一”“墨廉薑函一”。虽然清理出来的标本中并无墨的实物,想必作为有机物的墨早已分解在泥土之中,但既有石牌,当年的随葬品中必有墨。另有1块六边形石牌,上刻“墨表赤里书水碗一”,也不排除与书写用具相关。

墨的石牌及陶砚(明器)

书案、陶砚还有墨块能干什么?答案不言而喻。或许《短歌行》《苦寒行》《度关山》《陌上桑》正是在这张书案上完成的。

“老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已。”

这是曹操晚年对自己的要求,其实也是他一生的写照。

曹操高陵里,随葬有1盏铜灯。我们似乎能看到曹操挑灯夜读的情景。

曹操高陵出土的铜灯盏

这位常年患头风病的老人,领导着一个国家。外有强敌,内存忧患。他一生要承受怎样的压力?但他从来没有失去统一国家的意志。看到墓葬中出土的“魏武王常所用慰项石”,我们才能真正读懂曹操的《龟虽寿》。

刀剑铠甲与书案陶砚相伴一生。人们不应奇怪曹操曾经为《孙子兵法》作过注,曹注《孙子兵法》将他的军事生涯与学者习性完美地联结起来。

这就是曹操,集政治家、军事家、文学家于一身的曹操。

古往今来,能集政治家、军事家、文学家于一身的又有几人?

偶尔为博

曹操高陵的六边形石牌中,有1枚刻有“樗蒲床一”。樗蒲(音chū pú),是继六博之后的一种博具,靠投掷比胜负,盛行于东汉末年。

“樗蒲床一”石牌

东汉经学家马融著有《樗蒲赋》,提及“昔玄通先生游于京都,道德既备,好此樗蒲”。东晋葛洪《抱朴子·百里》记载说,当时有酷爱围棋和樗蒲而废政务者,也有田猎游饮而忘庶事者。可见樗蒲在当时的洛阳十分盛行。

曹操也是凡人。长期的军旅生涯,有时需要娱乐打发孤寂。曹操高陵出土此物,显示曹操平日有此爱好,同时也透露了曹操血液中每天都流淌着进取争胜的豪情。

车马出行

纵横千里,需要出行工具。

曹操高陵中出土了一批车马器。包括鎏金铜盖弓帽、鎏银铜伞箍、铜伞帽、铜栓钉等,证实随葬品中至少有马车1辆。

第一排:鎏金铜盖弓帽(3枚)、铜伞箍(1件)、铜栓(1件)

第二排:鎏金铜拉片(2件)、鎏金铜衔环

(2件)第三排:鎏金铜钉(5枚)

墓葬中还出土了铁质马衔和马鏣各2件,均已残断。推测也是马车所用。

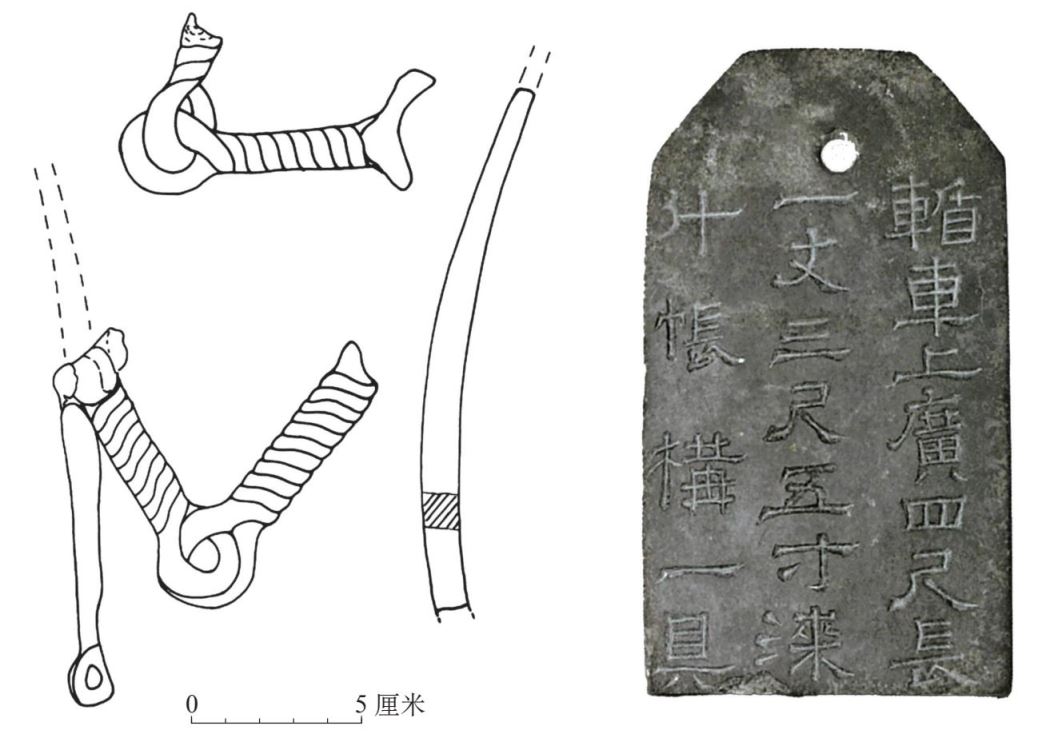

同墓出土的六边形石牌1块,上刻“輴车上广四尺寸长一丈三尺五寸涞升帐构一具”,与上述马车饰件相印证。

马衔、马鏣线图及“輴车上广四尺寸长一丈三尺五寸涞升帐构一具”石牌

重视农耕

曹操高陵出土了1把铁锸。

铁锸是汉代农业生产中最重要的工具之一。古文献《郑白渠歌》描写魏晋时期的劳动场景,有“举锸如云,决渠为雨”之句。

铁锸

曹操以铁锸随葬,让人想到他当年在许昌时大兴“屯田制”、发展农业的举措。

常年战争,拼的是经济。不管亲身农耕还是表演作秀,用1件铁农具随葬,都是曹操重视农业生产在墓中的反映。

对酒当歌

对酒当歌,人生几何!

譬如朝露,去日苦多。

慨当以慷,忧思难忘。

何以解忧?唯有杜康。

青青子衿,悠悠我心。

但为君故,沉吟至今。

呦呦鹿鸣,食野之苹。

我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

明明如月,何时可掇?

忧从中来,不可断绝。

越陌度阡,枉用相存。

契阔谈讌,心念旧恩。

月明星稀,乌鹊南飞。

绕树三匝,何枝可依?

山不厌高,海不厌深。

周公吐哺,天下归心。

一首《短歌行》,道尽了曹操的抱负、理想和些许无奈。

《短歌行》第一句,“对酒当歌,人生几何”,直抒胸臆。历经乱世的曹操,思贤若渴,他想利用不多的时年,求得人才,使天下归心。伟大的抱负与求索的艰难,使他爱上了酒。

曹操饮酒一事,在墓葬中得以证实。曹操下葬之时,随葬耳杯51件。

耳杯,又称羽觞,是战国至魏晋时人们喝酒的酒器。曹操高陵中的耳杯虽然是陶质明器,却是“服侍”墓主人来世所用。51件耳杯,分为大、中、小、微四种型号,其中大型耳杯32件,占去多半。

陶耳杯

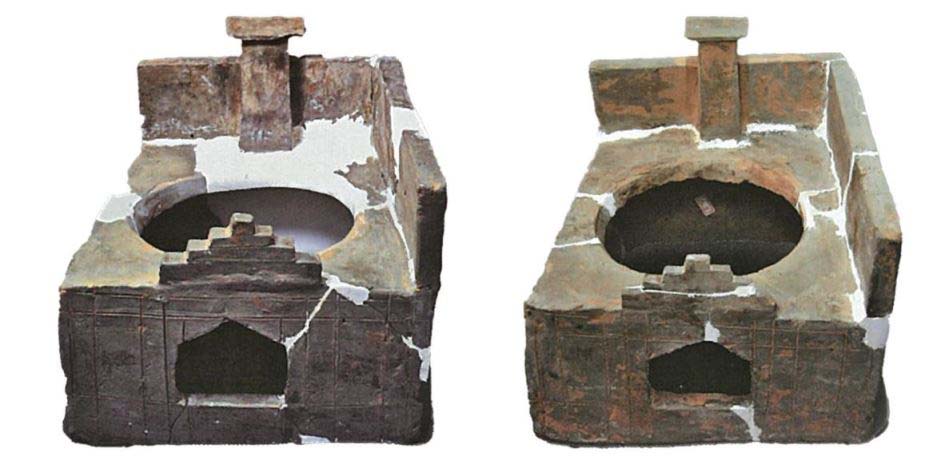

曹操高陵中除饮酒器外,一同出土的还有陶鼎、陶甑、陶豆、陶勺、瓷罐,以及1件陶圈厕和2件陶灶。陶圈厕是方便之器,同时养猪。陶灶当然是用来加工食物的。

▲陶勺

陶灶

陶圈厕表示有肉食提供、陶灶表示食物加工、瓷罐表示贮藏。这类器物相互配合,可谓“有酒有肉”,至少是曹操日常饮食生活的间接反映。

曹操的生活,或许就这么简单。

生死伴侣

曹操高陵发现两名女子的头骨,一名50岁以上,另一名20—25岁。从头骨形状看,两名女子都颅形周正,推测颜值很高。测量获知,两名女子的股骨都为37.6厘米,推测她们身高相若,应该都不超过155厘米。

她们是谁?

西汉时,帝与后通常在同一墓地开挖两个墓穴,分开埋入,形成“异穴合葬”关系,例如北京大葆台西汉墓。东汉时,开始出现夫妻葬于同一墓室的情况,河北定县的刘畅夫妇墓即是如此。这种葬法,称为“同墓合葬”或“同穴合葬”。

曹操高陵由墓主与两名女子“同墓合葬”,在墓室内,两名女子各自独居一个侧室,可知身份不低,不大像侍女的待遇。因此她们的身份,首先应该从文献记载中具有较高身份的“曹女郎”中去寻找,包括曹操的夫人。

曹操身边的女子,见于文献记载的主要有丁夫人、刘夫人、卞夫人。其他女子虽见记载,但事迹不详。

丁夫人是曹操的嫡妻,而最先为曹操生育的是刘夫人。刘夫人去世早,死前留下儿子曹昂。曹昂便由丁夫人抚养。曹操征张绣时,曹昂不幸被杀。丁夫人每天痛哭不止。曹操忍受不了丁夫人哭哭啼啼,便将丁夫人逐回老家。丁夫人性格倔强,最终也未与曹操和好。2

号人头骨(左)和3号头骨(右)

曹操的妻妾中,卞夫人最为贤惠。因此卞氏在曹操所有妻妾当中地位最高。卞氏是琅玡(今山东临沂北)人,家世不显。曹操年轻时,在家乡娶了卞氏,后来将她带在身边。曹操每有征伐,都是卞氏随军照料。

陈寿:《三国志·魏书·后妃传》。

卞夫人生有曹丕、曹植等兄弟。长子曹昂死后,曹丕等便被曹操视为掌上明珠。卞氏处事谨慎、得体。曹丕被立为太子时,卞“怒不变容,喜不失节”。建安二十四年(219),曹操去世前一年,卞夫人被立为王后,是为卞后。卞后性好节俭,不尚华丽,有体恤民苦之心,也甚得曹操赏识  。

。

文献中还提到另一位刘夫人,是曹昂和清河长公主的母亲。

上述几位,卞夫人最有可能是高陵中的女子。

考古学中的人骨年龄鉴定,有一个误差范围。人类学家无法将1800多年前的死者年龄精确到出生于某年某月。高陵中的两名女子的标本都是头骨,没有骨盆、肢骨等资料可用。头骨的年龄鉴定,主要是牙齿和头骨的骨缝,但这两项指标都有局限性。其中一名女子年龄20—25岁,易于理解,但另一名女子年龄“50岁以上”,不能简单理解成“50—55岁”。由于人头骨上最后一条骨缝闭合之后,再无骨缝可以观察。因此鉴定年龄“50岁以上”,实际年龄却有可能在60岁以上,甚至更老。

陈寿:《三国志·魏书·后妃传》。陈寿:《三国志·魏书·后妃传》,裴注引《魏书》。

《三国志·魏书·后妃传》明确记载,卞夫人死于太和四年(230)五月,七月合葬高陵  ,给《魏书》作注的裴松之说卞夫人生于东汉延熹三年(160)

,给《魏书》作注的裴松之说卞夫人生于东汉延熹三年(160)  ,由此推算卞夫人寿约70岁,在人骨鉴定的年龄范围内,加上史料明确记载她“合葬高陵”,这就增加了曹操高陵中年长女性是卞夫人的可能性。

,由此推算卞夫人寿约70岁,在人骨鉴定的年龄范围内,加上史料明确记载她“合葬高陵”,这就增加了曹操高陵中年长女性是卞夫人的可能性。

另一个相当重要的证据是,考古队在对曹操高陵“二次发掘”时,发现了曹操下葬后不久,墓道被二次打开的证据。这似乎更能印证文献记载中卞后从葬高陵的事实。卞后死于五月,葬于七月,两个月的时间完全有可能将曹操高陵二次打开并将卞后安排在曹操身边的侧室之中。

但是近年考古人员勘探发现,在曹操高陵东北侧还发现一座大型墓葬,年代稍晚于高陵,打破陵园的东北角,其形制具有魏晋时期高规格的特征。由于尚未发掘,这座墓葬的墓主也不能排除是卞后。因此,高陵侧室中那位年长的女性是谁,仍然存疑。

那位20—25岁的女子又是谁?年纪轻轻,她显然不可能是卞后。为曹操生了曹昂和清河长公主的刘夫人便成了“重点嫌疑人”。刘夫人死于建安初年,也有可能迁葬于高陵。然而这只是推测,这位年轻女子的真实身份,很可能成为千古之谜。

两名女子,各自独享一棺,独居一室,陪伴曹操左右,受到极高礼遇,算是走完了风光的一生。

清白一生

曹操被不少人称为“绝汉统”的“奸贼”。曹操高陵的发现,最大的“贡献”,当是澄清了对曹操“篡位”的指责。

是的,曹操没篡位。直到辞世入土,一如文献所载,他仅仅是“魏王”。

曹操的身份,在墓葬的规格、规模方面都得到了体现。例如前室和后室的“四角攒尖”的结构,非普通东汉人可以使用;而就随葬的物品而言,很能体现曹操帝王级身份的,是发现于后室的青玉璧。

玉璧整体呈扇形。中部有密集的蒲纹,边缘处有一周平滑的窄边,出土时已断为数节。残存部分弧边宽5.1厘米,厚0.5厘米,复原后直径约16.5厘米。此种规格,无疑是帝王所用。汉景帝所用玉璧,直径也是16厘米。

同墓出土有1件石圭和3件石璧,石圭的长度和石璧的直径均超过28厘米,也是帝王级身份的反映。

▲玉璧残件

石圭、石璧

此外,曹操高陵的后室出土有1件玉剑格,玉质极佳,其上粘有铁锈,剑格的孔径约4.85厘米,也能体现王者的身份。

然而墓葬中所有的文物,最直接体现曹操身份的便是圭形石牌。

曹操高陵出土完整及可辨认形制的圭形石牌10块,上刻有“魏武王常所用挌虎大戟”“魏武王常所用挌虎大刀”等字样。

刻有“魏武王常所用……”的圭形石牌

为什么是“魏武王”而不是“魏武帝”或“武皇帝”?这个根本的区别,清晰地传递出一个信息:曹操到死还只是“王”。

既然是“王”,就比“皇帝”差一级。

有人以曹操高陵中随葬了12件陶鼎,其用鼎之数与《后汉书·礼仪志》所载“东园秘器”中皇帝用“瓦鼎十二”相符,说曹操下葬时用了天子之礼。其实,曹操用鼎随葬,与其筑寿陵不同。后者是曹操自己安排,前者下葬时用鼎陪葬,实际是曹丕所为。曹操下葬后八个月曹丕称帝,是历史事实。作为早已有志于帝位的曹丕为其父僭越用鼎,系情理之中。但曹丕所为,不等于曹操践位称帝。曹操在世之时,汉献帝已许其“建天子旌旗”,但他终究没有称帝。

既未称帝,何来“篡汉”?

说到这里,我们不能不想起一件事:

公元219年,曹操去世前一年,邺城发生魏讽的反曹叛乱。叛乱平息后群臣替曹操深感不平。曹操为汉室尽心尽职,却还有人暗算他,倒不如干脆废了献帝,直接当皇帝算了。于是“劝进”之声四起。前将军夏侯惇说得最直接:

天下都知道汉朝气数将尽,一个新的朝代正在兴起。自古以来,能够为民除害,使百姓归附的,就应该成为天下之主。你戎马三十余年,功德盖世,天下归附。既应天命,又顺民心,当皇帝还有什么可犹豫的呢?

曹操的回答却是:

陈寿:《三国志·魏书·武帝纪》,裴注引《魏氏春秋》:“若天命在吾,吾为周文王矣。”

如果天命使我有了当皇帝的可能,我还是学周文王(专心辅佐皇帝)吧  。

。

曹操高陵出土的12件陶鼎

(曹操高陵遗址博物馆馆长孔德铭供图)

曹操的一生,清清白白。

薄葬终老

征战一生,交结豪杰无数。曹操看惯了死亡。他对自己的死,从容面对。他在生前便给自己安排了“寿陵”。关于葬地,他交代在“邺之西”选“贫瘠之地”“因高为基”;关于陵墓建设,他交代“不封不树”“无藏金玉珍宝”。

他的墓葬虽然使用了大量石材,但是系从拆毁的他人石祠取材“二次利用”;比起同时代比比皆是的巨大坟冢,贵为魏王的曹操只给自己筑造了面积约740平方米的安息之所。随葬品中虽然也有“黄蜜金廿饼、白蜜银廿饼、亿巳钱五万”,但物疏(石楬)所列,主要还是自己生前所用。墓室之中,四壁洁白,虽有帐幔,但不涂壁画。他的确是位严于律己、厉行节俭的老人。他的明器都是陶器,简易而普通。生前戒奢尚俭、不好华丽的习惯,完全得到了证实。

随葬品中的“香囊卅双”,让人想起他在《遗令》中的嘱托:“余香可分与诸夫人”,又说“吾余衣裘,可别为一藏,不能者,兄弟可共分之”。

在《度关山》中,曹操发出“侈恶之大,俭为共德”的感叹。

曹操《内诫令》:“吾衣被皆十岁也,岁岁解浣补纳之耳。”

曹操高陵中的物疏中,有一枚刻有“四副被”。这一记录似乎有提示曹操生前的节俭。《内诫令》中,他带着教训的口吻对妻妾说:“吾衣被皆十岁也,岁岁解浣补纳之耳。”翻译成现代汉语,便是:我盖的被子都十年了,还只是每年拆下来洗洗,破了补补再盖啊  。

。

曹植《武帝诔》:“躬御缀衣,玺不存身。”

曹操死后,儿子曹植想起一生节俭的父亲,哀号不能自止。他一边哭,一边说他父亲临死是身穿打了补丁的衣服走的  。

。

曹操的临终言论和墓中所见的随葬品,与他早年反对“淫祀”相始终。反对浪费,是他一生的准则。

撰写《三国志》的陈寿,对曹操给过一个总评:

陈寿《三国志·魏书·武帝纪》:“汉末,天下大乱,雄豪并起,而袁绍虎视四州,强盛莫敌。太祖运筹演谋,鞭挞宇内,览申、商之法术,该韩、白之奇策,官方授材,各因其器,矫情任算,不念旧恶,终能总御皇机,克成洪业者,惟其明略最优也。抑可谓非常之人,超世之杰矣。”

太祖(曹操)运用自己的智慧,纵横天下。他既懂秦国申不害、商鞅的治国之策,又有韩非子、白起的经世之术。他因材施用,因事而谋,既讲情义又有心计,而且不念旧恶,不计前嫌,因而总能把握机会,做成大事。这是因为他懂得把握全局啊。所以必须说他不是普通之人,而是超世之杰  !

!

有了考古发现的支持,我们不妨依托历史文献中的“正史”材料,还原这位“超世之杰”的完整人生。