第一节

考古现场的“死亡密码”

有人说,考古人只爱喝酒,不爱读书;有人说,考古人不是不爱读书,而是只读“地书”。这些说法既不全错,也不全对。关键在于考古人什么时候读书,读什么书和怎么读书。

墓室打开,考古人便与两个问题撞个正着:什么时候的墓?墓主是谁?

千万别以为急于找答案的考古队员会像电影里一样匆匆跑向图书馆查资料。倘若挖开墓葬后考古队员忙着翻书,那么一定不会是个好的考古人。老练的考古人是不会在这个时候去图书馆的,因为他要完成一个基本动作:基于纯粹的墓内资料,整理出一份与墓葬年代或墓主相关的信息清单。

西高穴二号墓的科研流程也不例外。要了解年代与墓主,首先要读懂墓葬内的“死亡密码”。这是因为,墓葬本身的信息,才是解决墓葬年代和墓主身份的“内证”。

密码1:下葬年代

断代,是“判断年代”的简称。断代的方法多种多样。墓葬结构、建筑材料、陶器形制、瓷器釉色、铜器工艺都可以断代;必要并且条件允许时,还可以对部分样品进行碳十四测年或热释光测年。当然,最具断代价值的是出土文物中的文字信息——如果墓葬中出土了带字文物的话。

死者的葬法,历代并不相同。主要表现在墓葬平面形状和建造结构的差别。西高穴二号墓是“多墓室砖墓”,已经发现的东汉诸侯王一级的墓葬,大都是多墓室砖墓。

李银德:《两汉诸侯王墓》,载邹厚本主编:《江苏考古五十年》,南京出版社,2000年,第233—234页。又杨爱国:《东汉诸侯王丧葬礼俗初步分析》,载北京大葆台西汉墓博物馆编:《汉代文明国际学术研讨会论文集》,北京燕山出版社,2009年。

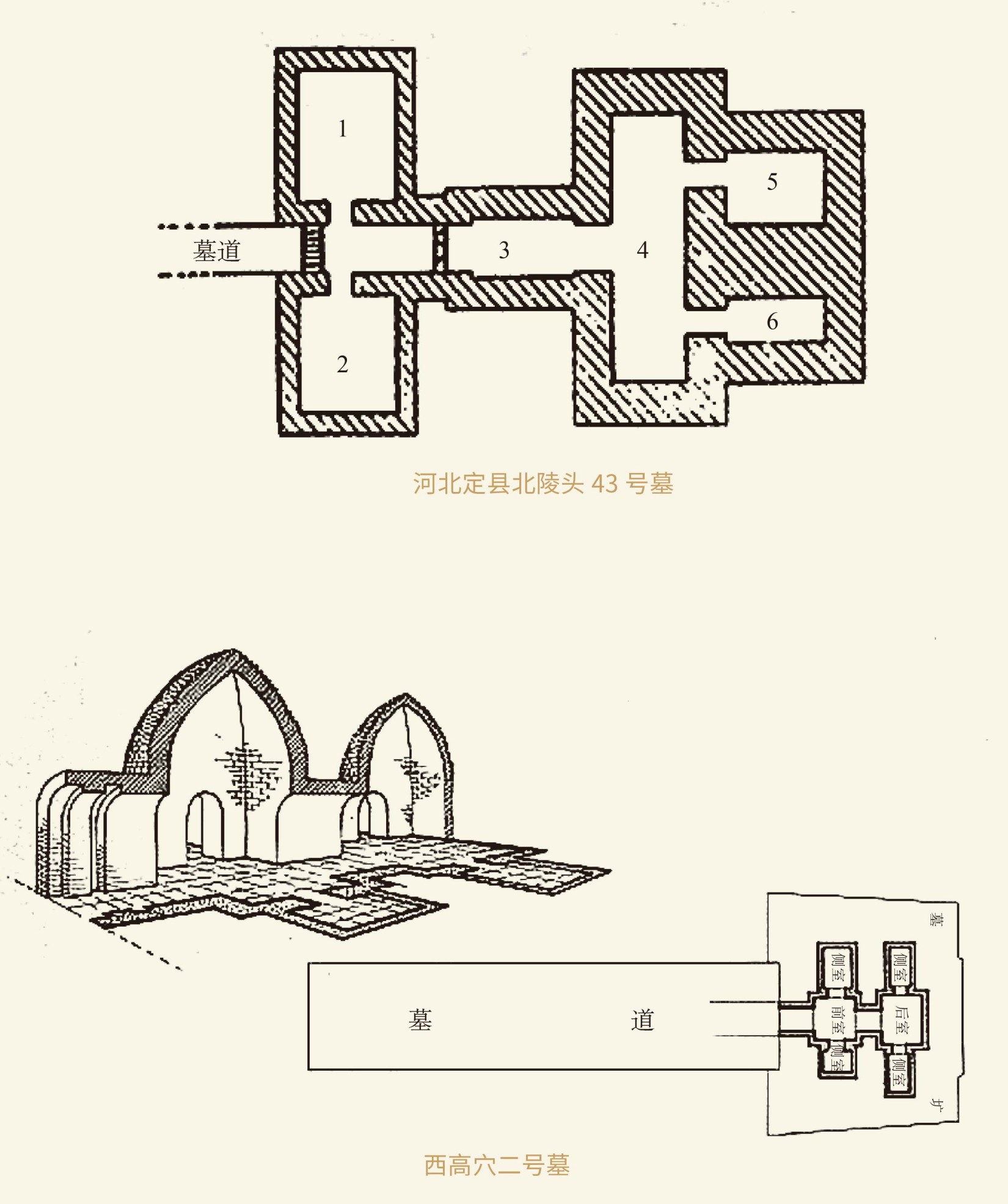

河北定县(今定州市)北陵头43号墓是与西高穴二号墓形制最为接近的东汉诸侯王墓。该墓由墓道、甬道、前室、前室的左右侧室、甬道、后室、并列于尾部的双后侧室组成。该墓早年被盗,残存的随葬品有银缕玉衣、铜缕玉衣各1套,又有少量金银饰品和玉器。发掘者据《后汉书·中山简王焉传》推定墓主为汉灵帝熹平三年(174)去世的中山穆王刘畅夫妇墓  。

。

西高穴二号墓与河北定县北陵头43号墓形制接近。都是前、后室外加前、后室的双侧室。但西高穴二号墓的前室更为宽敞,后室也更开阔,且后室的双侧室是左右排列,显示出更高的规格。这似乎在传递一个信息:西高穴大墓的年代接近公元174年死去的刘畅夫妇墓,但可能地位比诸侯王刘畅还要高。

睢文,南波:《江苏睢宁县刘楼东汉墓清理简报》,《文物资料丛刊》第4辑,文物出版社,1981年。

另外一座与西高穴二号墓形制接近的东汉墓是睢宁刘楼墓  。

。

刘楼墓也是一座诸侯王墓。该墓也是前、后两室。前室与两个侧室连成一体,后室十分宽敞,明显是主室;后室的尾部有一个侧室。该墓存有银缕玉衣和铜缕玉衣的残片,墓内发现1具6岁左右孩子的遗骨,中室的壁砖上有石灰写的“司空”二字,发掘者推测墓主人可能是诸侯王。西高穴二号墓比刘楼墓的形制略显复杂。

西高穴二号墓的形制和规模与现今已发现的东吴和曹魏时期王一级的墓葬也有相似之处。

王志高等:《南京江宁上坊孙吴墓发掘简报》,《文物》,2008年第12期。

2005年,考古学家在南京江宁区上坊镇发现一座孙吴时期的墓葬  。该墓的形制与西高穴二号墓相似,同为土坑竖穴砖室结构,带斜坡墓道。但上坊东吴墓的地面堆有封土,墓道朝南,陡而较短,仅有10米,宽也只有4.3米。墓室长20.16米、宽10.71米。该墓由封门墙、石门、长甬道、前室、过道及后室构成。前、后室两侧均有对称侧室,后室后壁还有两个大壁龛。墓葬的前、后室均为穹隆顶结构,甬道、过道及四个侧室为券顶结构。这种结构,与西高穴二号墓有诸多相似,显示二者年代相若。

。该墓的形制与西高穴二号墓相似,同为土坑竖穴砖室结构,带斜坡墓道。但上坊东吴墓的地面堆有封土,墓道朝南,陡而较短,仅有10米,宽也只有4.3米。墓室长20.16米、宽10.71米。该墓由封门墙、石门、长甬道、前室、过道及后室构成。前、后室两侧均有对称侧室,后室后壁还有两个大壁龛。墓葬的前、后室均为穹隆顶结构,甬道、过道及四个侧室为券顶结构。这种结构,与西高穴二号墓有诸多相似,显示二者年代相若。

上坊孙吴墓是迄今发现的数以百计的孙吴墓葬中,规模最大,结构最复杂的一座。墓内随葬品丰富,包括“五铢”“太平百钱”“直百五铢”“大泉当千”等。发掘者推测墓葬为东吴晚期,墓主或为孙吴宗室。

洛阳市文物工作队:《洛阳曹魏正始八年墓发掘报告》,《考古》,1989年第4期。

较上述数墓年代略晚,但仍可与西高穴二号墓加以比较的是洛阳曹魏正始八年(247)墓。该墓由墓道、甬道、墓室、侧室组成。其斜坡墓道长23米,墓室用砖砌,前室为四面结顶的方形,后室为弧顶长方形,此墓虽被盗,仍然出土较多随葬品,种类以陶器为主,另有铜器、铁器、玉器。随葬品以带“正始八年八月”铭文的铁帷帐架而闻名  。

。

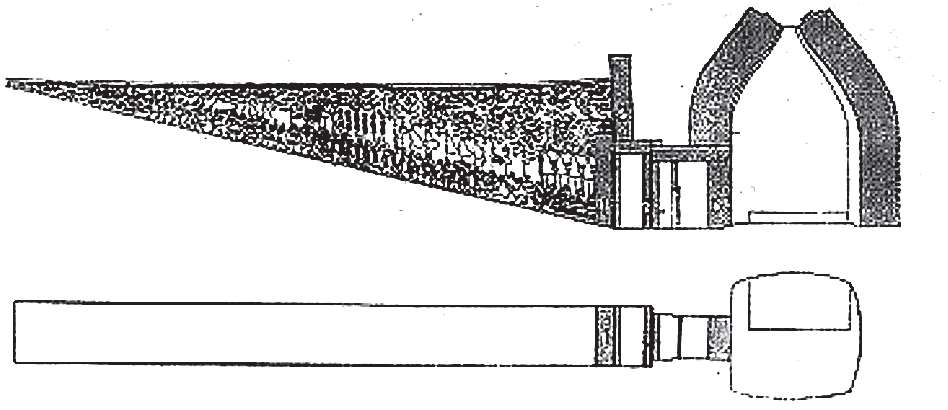

▲西高穴二号墓与东汉—曹魏时期贵族墓形制比较

(引自河南省文物考古研究所编著《曹操墓真相》,科学出版社,2010年)

西高穴二号墓与上述东汉、三国(孙吴)、曹魏墓葬比较,形制更接近定县北陵头的东汉末年刘畅墓和南京上坊孙吴墓。因此西高穴墓的年代应更接近此二墓的年代,大致年代应在汉灵帝熹平三年(174)的刘畅墓之后不久。

西高穴二号墓出土的文物,也显示出明显的东汉末期特征。

戟是东汉末年和三国时代军中主要的格斗兵器。戟的使用以“对”为常例,如吕布营门射戟的故事,曹魏将军典韦的武器就是“双戟”。西高穴大墓中所出的戟,正好是“成对出现”。

东汉末年又是大刀代替长剑的时代,到了三国时代,军队实用兵器中的大刀完全取代了长剑。东汉时代由过去的“佩剑”,发展为同时出现“佩刀”,《后汉书·舆服志》载:“佩刀,乘舆黄金……诸侯王黄金错。”这说明西高穴二号墓的时代可能是东汉末年。

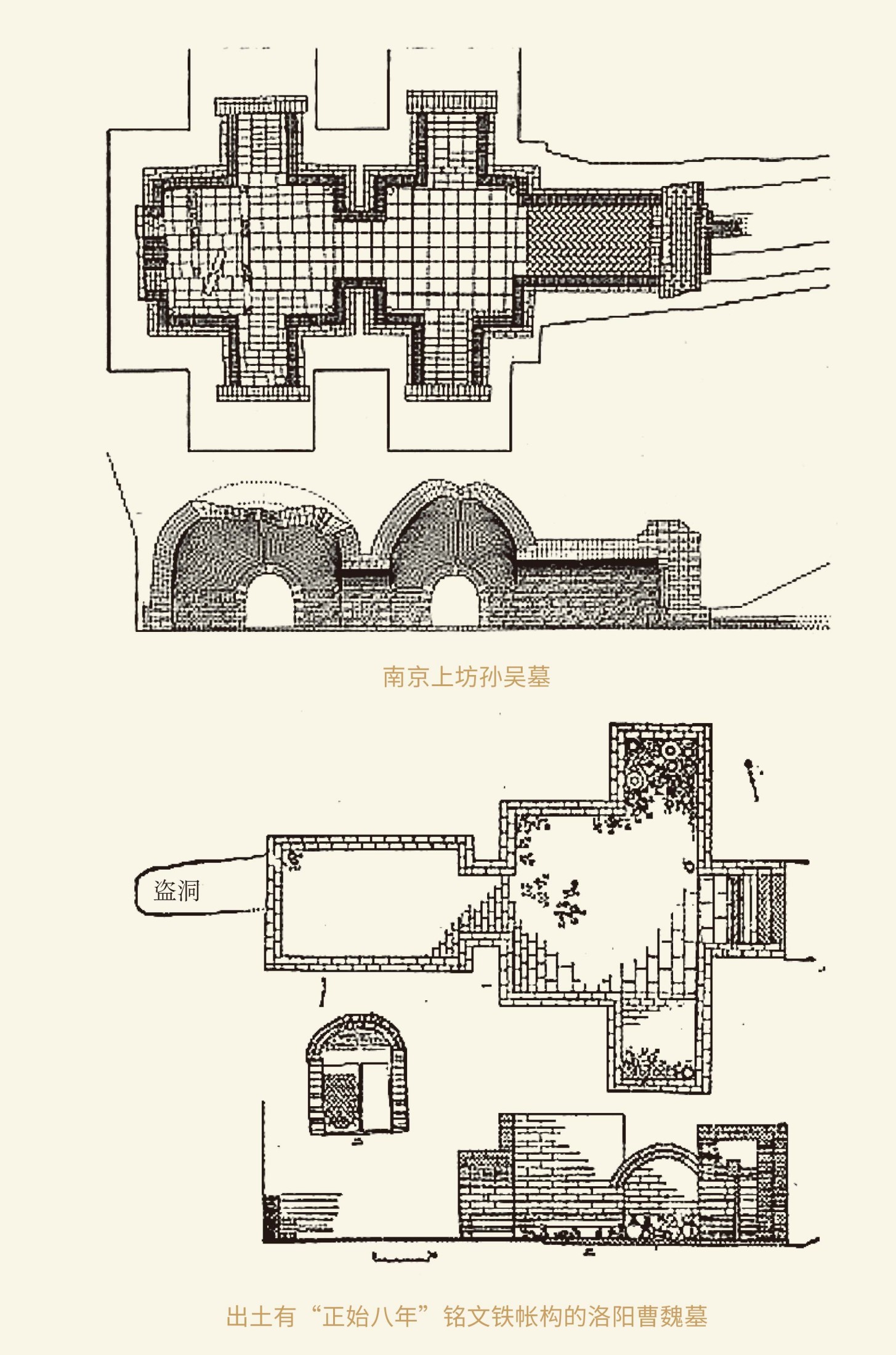

西高穴二号墓出土人物陶俑

墓中还出土人物陶俑2件,出土于墓葬前室的南侧室底部。虽然高度分别只有14.5厘米和8.5厘米,但穿戴塑造得很清晰:戴平巾帻,穿交领深衣,脸形稍胖,同样是典型的东汉俑造型。

此外,二号墓中出土大量画像石残块,画像石中人物的服饰特征属汉魏时期,内容题材则不晚于东汉。

西高穴二号墓出土铁帐构

墓葬后室的侧室中出土有铁质帷帐架。使用帐构,是东汉末年至魏晋时期的习俗。洛阳一座曹魏正始八年(247)的墓葬中,即出土有几乎相同的铁帐构。铁镜也表现出东汉晚期至魏晋的时代特征。

在考古学科中,陶瓷器被称为断代的“时间卡尺”。西高穴二号墓出土的所有陶瓷器,都是东汉末年的“流行款式”。

西高穴二号墓中出土的白瓷罐和酱釉罐

墓葬中出土的4枚“五铢钱”也是东汉钱,其中1枚是东汉晚期最为常见的“剪轮五铢”。钱币数量虽然发现不多,但都将墓葬的年代指向了东汉晚期。

西高穴二号墓出土的“五铢”和“剪轮五铢”

除了器物之外,文字也有断代意义。二号墓内出土的诸多刻字石牌,字体是典型的汉末隶书形式,与东汉末年《熹平石经》的字体非常接近。

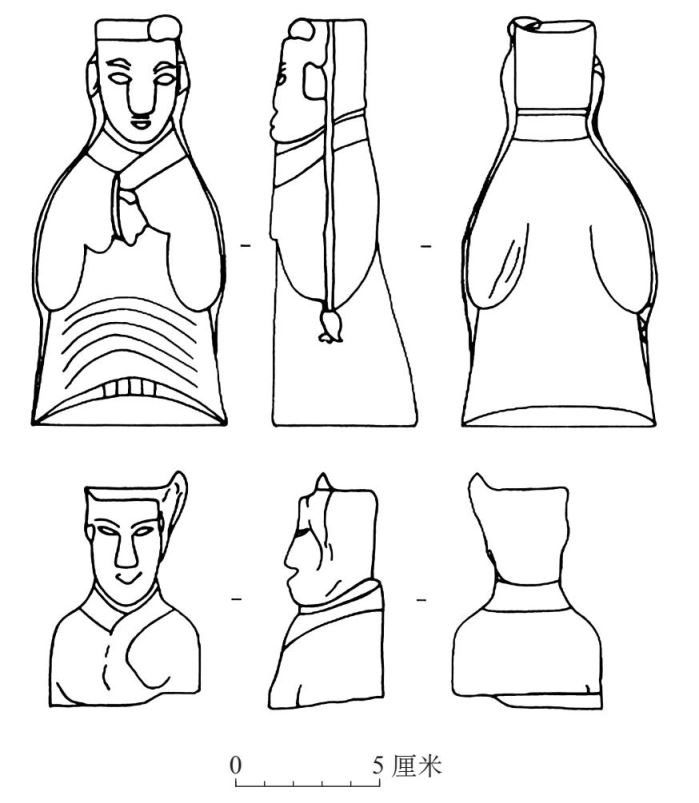

墓葬中一些石牌上“魏武王”三字中的“魏”字,在下面加了一个“山”字,这是秦汉时期的写法。魏晋以后,此种写法开始变化,“山”字开始移到魏字的上部。北朝以后的“魏”字,“山”字完全从中消失。所以“魏”字的结构,表明西高穴二号墓不会晚于魏晋,更可能是东汉末期的。

西高穴二号墓石牌上的“魏”字与东汉—西晋时期“魏”字结构比较

(引自河南省文物考古研究所编著,《曹操墓真相》,科学出版社,2010年)

文字的内容同样显示该墓的年代应在汉魏之间。石牌中有1块刻有“木墨行清”四字,字体和内容本身都有年代意义。

所谓“木墨行清”,是东汉末至魏晋时期人们对厕所或便器的称呼。木墨是对厕所或便器材质的描述,行清指受便器。有人认为,“木墨行清”,指用香椿木制成的便器,可备一说,或许“木墨”指木炭也未可知。在中国历史上,只有东汉末年至魏晋这个很短暂的时间内将厕所或便器称为“木墨行清”。所以该墓的年代,只能在这一时期内。

墓室内出土的刻字石牌中,还有“百辟刀”“白练单裙”“香囊”等,都是东汉人使用过的物品名称。

西汉时期,中国的冶铁技术取得了长足进步。其代表性成就之一,便是炒铁的发明。炒铁是一种将生铁在空气中脱碳的技术。脱碳之后,铁的韧性增加,可以锻打。到了东汉,利用可锻打的铁反复锤炼打造器物,发展出一种特殊工艺。东汉后期,工匠们热衷以反复锤锻的办法打制刀具,称为“百炼刀”。1974年,山东苍山县(今山东临沂兰陵县)文化馆在该县卞庄乡纸坊村清理出1把铁刀,刀长111.5厘米、刀身宽3厘米,全器造型别致、花纹秀丽流畅。经鉴定,其金相组织均匀,刃部经过淬火。上面刻有“永初”的年号和“卅炼”等字样,是东汉永初六年(112)打造的1柄百炼钢刀。东汉的百炼钢工艺,甚至传到日本。1964年,日本也出土过1柄百炼刀。东汉末年,百炼刀也被称为“百辟刀”。西高穴二号墓文物中发现有“百辟刀”三字,是将该墓年代定在东汉末年的另一重要证据。

“白练单裙”所记的是随葬品中的衣物,或称葬服。

郑曙斌:《汉墓简牍记载的葬服研究》,《湖南省博物馆馆刊》第五辑,岳麓书社,2009年。

细加区分,葬服分从葬之服与殓葬之服。从葬之服用于窆入椁中,殓葬之服用于包裹尸体  。汉代葬服有上衣下裳之分,有禅(单)衣複衣之别,有长衣短衣之异。

。汉代葬服有上衣下裳之分,有禅(单)衣複衣之别,有长衣短衣之异。

《释名·释衣服》:“有里曰  ,无里曰禅”。

,无里曰禅”。

“白练单裙”四字,“白”指颜色,“练”是材质;“单”通“禅”;“裙”指人的下身着装。

汉墓中以简牍记录葬服的例子不少。如湖南长沙马王堆三号汉墓,湖北江陵凤凰山八号汉墓等。简牍所记衣物种类,上衣有禅衣、複衣、袷衣、袍、襦(常见)、袭衣;下裳有便常、绔、裙、纵之名。

马王堆一号墓包裹尸体共用绵衾4件,绵袍4件,丝质单衣6件、麻布单衣1件,麻布单被和包裹2件,情况不明者3件,共20件(层),而从葬之服有袍、禅衣等。所以“白练单裙”,也指向墓主人属于汉代。

综合分析各种因素,西高穴二号墓的年代可判定为东汉末年。即是说,墓主人是东汉末年“入土为安”的。

密码2:头骨的秘密

墓室中共出土了三枚头骨,代表三个个体。曾有网友推测说,他们可能是“盗墓时失手死于墓中”的盗墓者遗骸,当然这只能看成笑谈。因为这一推测完全不符合墓葬后室有两个侧室的结构特征,更忽略了墓葬中还有三具朽没入泥的棺材的事实。后室的两个侧室各有一棺,可证此墓原本就葬入了三人。

既然是三人,那谁会是墓主呢?

经中国社会科学院考古研究所体质人类学专家对三个人头骨的年龄和性别进行鉴定,其结果为:

男子:首次年龄鉴定为60岁左右,再次鉴定结果为60岁以上。墓葬中那块刻有“胡粉二斤”的石牌,多少透露了这位男子的年龄秘密。东汉时期,胡粉是老年人用来涂面的。

女子A(3号头骨):首次鉴定年龄50岁,再次鉴定年龄不低于50岁。

女子B(2号头骨):首次鉴定年龄20—25岁,再次鉴定年龄仍然是20—25岁。

西高穴二号墓出土的三枚头骨

由此可知:年龄60岁以上的男子为墓主的可能性较大。

男子应为墓主,还有另外一条“坚如磐石”的证据。

我们先回忆一下三个头骨的出土情况。

男子头骨:出自前室的前部。发现时独立存在,附近没有其他骨头与之相连,而且头骨并不是正方向安放,面部也朝向了一侧,很像是被随意丢弃于此的。

女子A:出土时更靠近后室的南侧室。发掘后期,此侧室内清理出的一具棺木竖向放置。棺木可能略有移位,上部早已朽没。侧室内发现铁质帐构架1件,并有其他锈蚀铁渣出土。

女子B:出土位置更靠近后室的北侧室。发现时附近有碎骨。发掘后期,此侧室中同样清理出竖向放置的棺木一具,棺木早朽。

由此可知,女子A和女子B分别安置在后室的两个侧室之中。

男子头骨发现于前室前部,但迄今发现的所有汉魏古墓,从未见有将死者安置于前室前部的。考虑到头骨出土时的状况,可以排除“前室安置”的可能性。

按通常的规律,主棺应该放在后室后部的正中,但西高穴大墓的后室并未见到棺木。男子尸骨被移位前会不会就在后室的正中呢?

后室中部铺地石上的印痕最终确认了是棺床。至少有三方面证据可以证明西高穴大墓的墓主下葬时是用了石质棺床的。一是墓内后室地面的六个方形印痕,二是墓内出土的石瓦当和建筑构件残块,三是魏晋时期的墓葬中已多次发现过石质棺床。2005年,南水北调考古队在距西高穴大墓不远的安丰乡固岸村就曾发现过东魏武定六年(548)的石棺床。此墓虽然略晚于西高穴大墓的下葬之年,但棺床保存完整,而且棺床前侧雕刻有状如屋脊的围栏,并装饰了2块瓦当。西高穴二号墓中瓦当数量有限,极似棺床上的瓦当饰件,而非复杂建筑的完整构件。石质棺床置于后室,其上安顿棺木,应是当时后室的真实场景。

棺床的存在,证明男性头骨的“原位”应在后室,也即主室,同时证明他的地位高于另外两具棺木中的女子。因而这名60岁以上的老年男性,除了解释为墓主,别无其他的可能。

墓葬随葬品以男性用品为主。包括“魏武王常所用”的各种物品,以及墓中出土的铁铠甲、铁剑等,因此墓主应是男性。

密码3:死去的是帝王

考古学有一套专门分析墓葬的方法论。学者们通过调查100多个现生民族的例子,发现最能反映墓葬主人身份的因素是墓葬的规模和形制。

西高穴二号墓是目前考古发现的规模最大的东汉或曹魏时期墓葬。总面积达740平方米,墓道的宽度9.8米,墓室墙壁极厚。墓室采用前、后室布局,前、后室又都带双侧室结构。墓葬前室、后室和前室的北侧室采用“四角攒尖”顶。在东汉墓中,这种结构此前只有诸侯王一级大墓使用。

墓室所用建筑材料,都是东汉末年的最高等级、最高规格。垒砌墓壁所用的条砖,长0.5米、宽0.25米。铺地石长0.95米、宽0.9米、厚0.2米,非常规整,是迄今所见规格最高的铺地砖。

随葬品内容也反映出墓主人的地位。

墓室中发现的三枚人头骨,表明入葬了三名死者。位于主室(后室)的死者使用了石葬具;陪葬在主室的两个侧室中的两枚女性头骨应属于墓主的陪葬人。

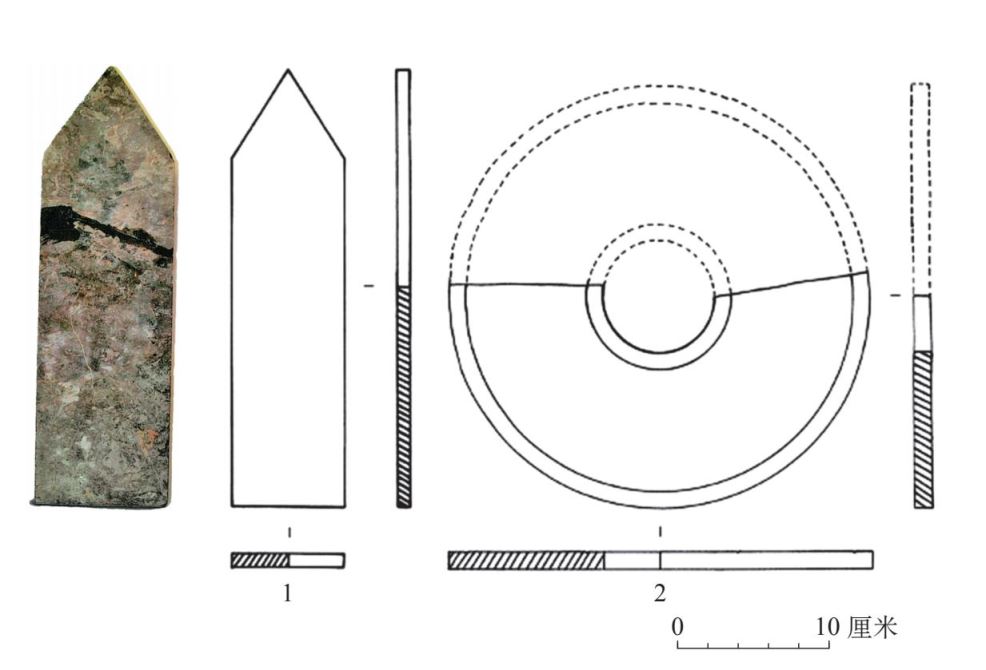

墓内石圭宽7.4厘米、高28.9厘米。汉成帝延陵陵园南司马门遗址和汉昭帝平陵陵园遗址均出土过石圭,但通常只有10厘米甚至更短。西高穴二号墓出土的石圭长达28厘米,肯定是帝王级用品。

与石圭伴出的,还有石璧,直径达28厘米。圭、璧伴出配套使用,是帝王陵的突出特征。

白云翔:《安阳西高穴大墓是否为曹操高陵之争的考古学思考》,《光明日报》,2010年1月26日。

直径21厘米的铁镜是迄今为止发现的最大件的东汉铁镜之一,也反映了墓主人的地位  。

。

西高穴二号墓出土的圭和璧

墓地的建筑遗迹,特别是有规律分布的柱洞反映出墓葬曾经有陵园阁殿。生前死后的高贵,尽显其中。

讨论古代墓葬主人的身份,可以采用“比较法”。通过年代相同或相近,并且墓主人身份明确的墓葬,来讨论新发掘墓葬的墓主人身份。

中国社会科学院考古研究所,河北省文物研究所编著:《磁县湾漳北朝壁画墓》,科学出版社,2003年。

除了前述河北定县北陵头43号墓,1987—1989年发掘的湾漳大墓  ,对于判定西高穴二号大墓的墓主具有另一方面的参考价值。湾漳大墓虽然年代上晚于西高穴大墓300余年,但地理位置接近。它坐落在河北磁县县城西南2.5千米的滏阳河南岸。该墓同属单墓道大墓,墓道朝南,全长37米,宽度仅3米左右,但两侧绘满壁画。墓室是边长7.5米左右的方形单墓室,顶部采用四角攒尖式结构,内高11.8米。墓底铺有正方形磨光青石。墓室西侧有须弥座石质棺床,长5.83米。经分辨,棺床上有一棺一椁,人骨已朽。若以湾漳大墓与西高穴大墓比较,在墓道宽度、墓室结构等方面,西高穴大墓的规格明显高于湾漳墓。据学者们分析,湾漳大墓的主人可能是公元550—559年在位的北齐皇帝高洋。因此,西高穴大墓的墓主也应是帝王级别。

,对于判定西高穴二号大墓的墓主具有另一方面的参考价值。湾漳大墓虽然年代上晚于西高穴大墓300余年,但地理位置接近。它坐落在河北磁县县城西南2.5千米的滏阳河南岸。该墓同属单墓道大墓,墓道朝南,全长37米,宽度仅3米左右,但两侧绘满壁画。墓室是边长7.5米左右的方形单墓室,顶部采用四角攒尖式结构,内高11.8米。墓底铺有正方形磨光青石。墓室西侧有须弥座石质棺床,长5.83米。经分辨,棺床上有一棺一椁,人骨已朽。若以湾漳大墓与西高穴大墓比较,在墓道宽度、墓室结构等方面,西高穴大墓的规格明显高于湾漳墓。据学者们分析,湾漳大墓的主人可能是公元550—559年在位的北齐皇帝高洋。因此,西高穴大墓的墓主也应是帝王级别。

北朝湾漳墓

(引自河南省文物考古研究所编著《曹操墓真相》,科学出版社,2010年)

密码4:圭形牌上的“魏武王”

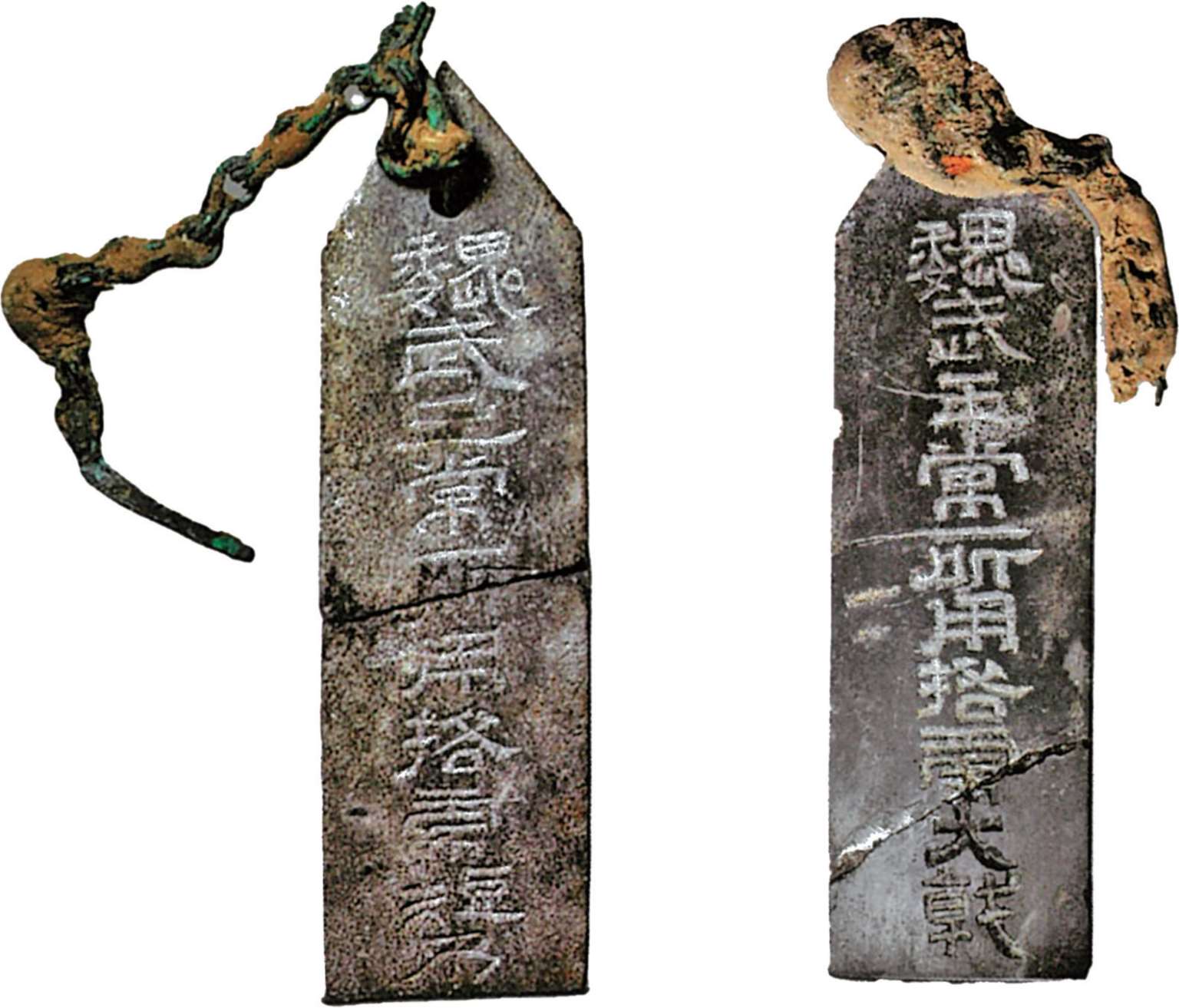

西高穴二号墓出土刻写文字的石牌共66块,除六边形石牌外,还有10块一端尖锐一端平直的圭形石牌。此种石牌多有残损,完整的1块上刻“魏武王常所用挌虎大戟”、残损的刻写有残存的“魏武王”“常所用”,或者“魏”字。

“魏武王”的称谓,魏系封地,武为谥号,王指封爵。翻译成现代汉语,可解释为:封邑在魏、谥号武的王侯。

“常所用”也是三个字,反复见于其他石牌,理解为“经常使用的”或者“曾经使用的”应该都可以。

西高穴二号墓出土“魏武王常所用”石牌

这批刻字石牌所提到的“魏武王”不会是别人,应该就是墓主。

“魏武王”三字并非单独出现,这里与随葬器物相关联。随葬器物显然应该理解成墓主人所有,因此“魏武王”三字显然也是指墓主。

因此西高穴二号墓的墓主人,死的时候是“魏武王”身份。这是有关墓主人身份的一条非常重要的信息。

密码5:文武兼备的墓主人

考古学对古代墓葬的研究总结出许多规律。其中一个规律是:墓葬的随葬品往往能够反映墓主人生前的某些经历。

安阳的商后期都邑殷墟迄今已发掘墓葬15000余座。研究者在整理墓葬的过程中做了许多统计。结果表明,墓葬中如果出土陶纺轮,则墓主人通常为女性;墓葬中如果出土青铜戈,则墓主人通常是男性。更有趣的是,如果墓主人生前有过丰富的军事经历,通常会在墓葬中反映出来。妇好墓就是一个例子。

妇好本来是女性,系商王武丁的配偶。1976年,妇好的墓葬被清理出来。奇怪的是,她的墓葬中出土大量兵器。殷墟的商代墓葬中,女性墓是很少出兵器的。难道作为一介女流的妇好生前参加过战争?经查阅,果然发现殷墟甲骨文中保存了妇好带兵出征的记录。

西高穴二号墓的出土文物,包括大量铁质铠甲、铁刀、铁戟等;散落在墓葬中的石牌,与兵器有关者甚多,其中包括“魏武王常所用挌虎大戟”“魏武王常所用挌虎大刀”“八寸机一”(可能是弩机)等。由此推之,二号墓的墓主人生前很可能有过军事经历。

西高穴二号墓出土的铁铠甲、铁刀

(铁铠甲为潘伟斌供图,铁刀引自《曹操高陵》)

古代有身份的人死后,往往根据其生前经历给予谥号,而生前有过军事经历者,常常会以“武”字为谥。

为什么是武?古书上说:“刚彊直理曰武。威彊敌德曰武。克定祸乱曰武。刑民克服曰武。”例如生前发兵塞外,派卫青、霍去病饮马阴山的刘彻,其谥号为汉武帝;又如北击金兵、征战一生的岳飞,死后谥号为岳武穆。他们的谥号中都带一个“武”字。

西高穴二号墓中出土至少8块石牌刻有“魏武王”。三个字中的“武”字与所出兵器相映证,印证了墓主人生前的军事生涯。

本来以为墓主曾经是个单纯的“狠角色”,但墓中出土的1方砚台却又呈现出墓主人的另一面。墓葬的随葬品中,有1块六边形石牌上,分明写着“书案一”三个字。考古队在发掘过程中,于后室南部的侧室门口发现木质家具痕迹,虽然已经残朽,发掘者推测为书案或屏风一类的家具。书案,显然是读书写字用的。墓葬中发现的六边形石牌中,另有2块分别写有“木墨敛二合”和“墨饼一”,可见此墓的随葬品中,曾经有与书案“配套”的物品埋入。

西高穴二号墓出土“书案一”“墨硑一”石牌(潘伟斌供图)

有了这些物证,可知当年的墓主人定是“能文能武”。

密码6:慰项石

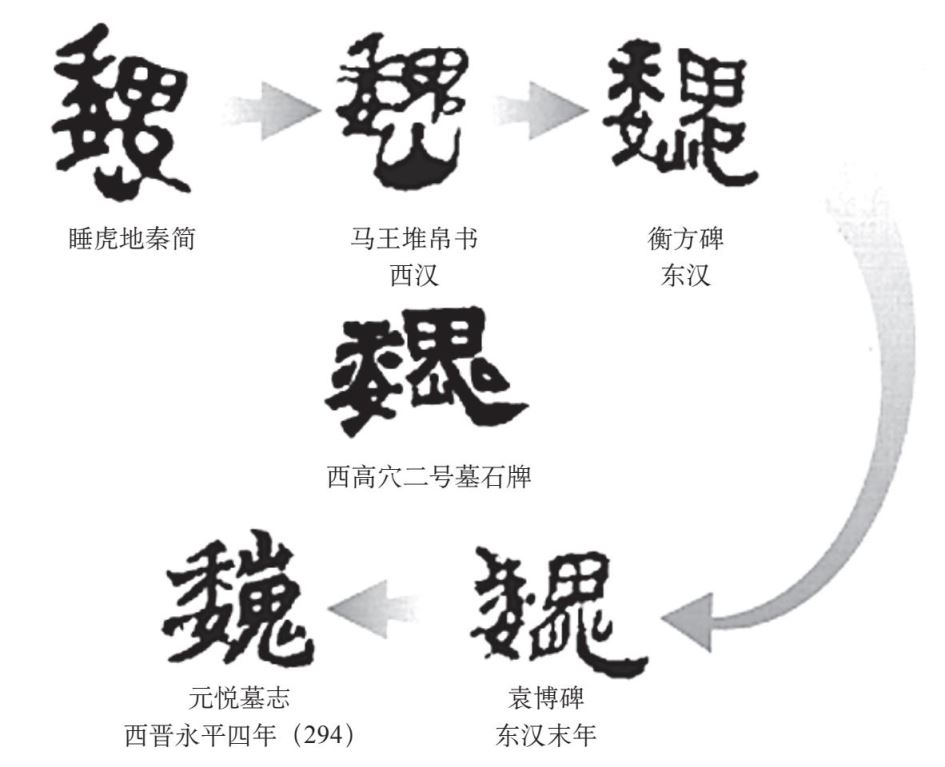

西高穴二号墓的随葬文物中,除了考古队发掘出来的外,还有一部分是公安人员从盗墓分子手中收缴的。收缴文物中有1件石质枕头。

这件枕头长24.6厘米、宽17.3厘米、厚8.4厘米,以蛇纹石磨制而成。枕头分正、反两面,正面有凹槽,三面六向磨出弧形,打磨精细;反面平坦,上刻九字:魏武王常所用慰项石。字体是东汉时期流行的“八分体”隶书,时代特征明显。

收缴文物“魏武王常所用慰项石”

“魏武王常所用慰项石”虽是收缴文物,但上交者及知情者皆指认其出自西高穴二号墓,众口一词。石枕所使用石材以及上面的字体,与二号墓中所出石牌相同,因此在讨论墓主人身份方面,石枕与其他刻字文物具有同等价值。

“魏武王常所用慰项石”九字,实为三个词组。

“魏武王”是谥号,见于其他多件石牌。如前文所述,指封邑在魏、谥号“武”的王侯。

“常所用”可理解为“经常使用”或者“曾经使用”。

“慰项石”三字是关于石枕功用的解释。“项”指与头部相连的颈项;“石”是石质枕头的代称。“慰项”,实为“火慰项”,是医学名词,相当于今天的理疗。

“魏武王常所用慰项石”放在一起理解,应是:魏武王曾经用过的理疗头颈的石枕。

由此反向推理,墓主头颈部很可能有某种病症,至少有明显的“不适”。

密码7:香囊与百辟刀

人类生存着实不易,古人更是艰辛。例如洗浴,是现代人每天必做的“功课”,但受条件限制,古人不可能天天洗澡,掩盖体味实属情理之中。随身携带香料,便是办法之一。随身携香与房间熏香不同,后者需要香炉。河北满城汉墓出土的博山炉,原本就是用于熏香的。西高穴二号墓是否随葬有香炉呢?六边形石牌中没有这一项,但考虑到墓葬被盗,实物和石牌均有可能丢失,我们不能得出该墓没有随葬香炉的结论。

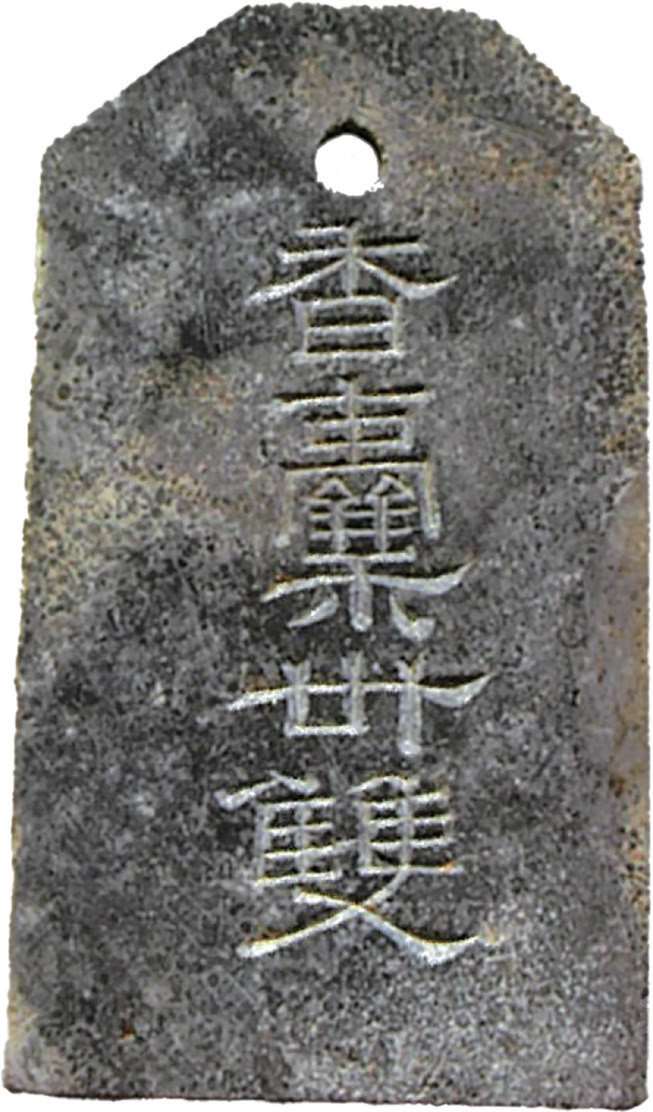

2009年10月27日,考古队在发掘过程中,于墓葬后室南侧的扰土中,发现1块六边形石牌,上面刻有四字:香囊卅双。此块石牌的存在,证实墓主人生前可能是随身携香的。

▲西高穴二号墓出土“香囊卅双”石牌

新疆出土的东汉香囊,以华丽的织锦缝制,可见时人对香囊的重视

(引自林锡旦:《中国传统刺绣》,人民美术出版社,2005年)

香囊是古代装填和保存香料的器具,通常是布囊。古人所用布香囊的实物曾发现于气候干燥的新疆。

香囊是墓主人生前生活习性的反映,是判定墓主身份的重要信息。

墓葬中类似香囊这样的可能是墓主人私人物品的文物还有很多。六边形石牌中,有1块刻有“百辟刀”字样,可见随葬品中应该包括“百辟刀”。

考古队曾在前室的前部,发现2柄铁剑和1把铁刀。尽管铁刀锈蚀严重,但不排除是“百辟刀”实物。

密码8:简礼薄葬

西高穴二号墓因其规模宏大,墓形呈“前后墓室各带双侧室”,建筑上采用了“四角攒尖”结构,其规格之高,已达帝王一级。这种级别的墓葬怎样才算是“薄葬”?

厚葬或薄葬是相对而言的。判断一座墓是厚葬还是薄葬,要考虑死者的身份。

两汉时代,社会厚葬成风。

定县博物馆:《河北定县43号汉墓发掘简报》,《文物》,1973年第11期。洛阳市文物工作队:《洛阳发掘的四座东汉玉衣墓》,《考古与文物》,1999年第1期。

东汉诸侯王级墓葬无一不金玉相随。其中最具财富和身份象征意义的随葬品,是墓主人都穿着“玉衣”。这些“玉衣”以金丝或银丝穿连,又称“金缕玉衣”或“银缕玉衣”。河北定县北陵头中山穆王刘畅夫妇(43号墓)  、江苏睢宁刘楼墓,甚至连1955年以来发掘的洛阳四座东汉晚期墓葬

、江苏睢宁刘楼墓,甚至连1955年以来发掘的洛阳四座东汉晚期墓葬  ,也都有玉衣残片。

,也都有玉衣残片。

李梅田:《曹操墓是否薄葬?》,《中国社会科学报》,2010年1月。

西高穴二号墓虽属帝王级别,但墓室周壁以素墙处理,未见壁画,没有“梓宫便房”“黄肠题凑”等复杂的墓室、棺椁设施,更没有使用“金缕玉衣”或“银缕玉衣”。出土的玉珮、铜带钩、铁甲、铁剑、玉珠、水晶珠、玛瑙珠等物,都应该是墓主生前的常所用之物。墓葬简化了墓室结构、减少了随葬明器  。

。

最重要的是,西高穴大墓没有设封土,这是“薄葬”最为显著的体现。因此相对死者的身份和墓葬的规格而言,该墓是典型的“薄葬”。

密码9:墓上建筑

古墓挖得多的考古人,必会留下强烈印象:汉朝人造墓,最热衷在地面建夸张的“土木工程”。普遍采取的方式是灵柩入土后,在地面堆个巨大的坟包。然而东汉末年的西高穴二号墓,几乎可以肯定没有坟包。考古队进驻之前,这里是西高穴村村民的一片麦地。受道德约束和缺少大型机械的制约,豫北冀南平原的耕作者是不会轻易推平坟包的。没有任何证据证明西高穴二号墓所在地曾经有过封土。换句话说,此墓本来就没有堆筑坟包作为地面标志。这在东汉时期算是很不寻常的举措。

没有封土,并不意味着没有地面标志。事实上,考古队清理完西高穴二号墓的墓室之后,又对墓葬所在地的地表进行了“二次发掘”。结果发现此墓的墓室上方及墓道两侧,留有明显的地面建筑遗迹,包括成排分布的柱洞、沿墓道排列的小方坑、磬形坑,以及墓室顶部南北并列的两个直径达0.5米的柱洞。

考古队不仅清理了二号墓的墓室和墓道之上的区域,并且扩大范围,对整个二号墓乃至一号墓周边都进行了勘探。结果发现二号墓和一号墓的南、北两侧建有东西向的建筑,又在两道围墙更外围的范围内筑有围墙。要不是西部被西高穴村村民烧砖取土挖毁,几乎可以肯定外围的院墙原本是围绕二号墓和一号墓的陵园外墙。

可以想象,当年人们从东部进入墓园时能够栖身殿堂之内,有广阔而安全的空间让祭拜者从容地给墓主人奉上祭品。

密码10:墓外之墓

西高穴大墓的发掘次序,是先发掘二号墓,随后清理一号墓。两座墓发掘告一段落,考古队便把精力转移至二号墓的墓上建筑发掘。与此同时,勘探工作也在陆陆续续展开。2011年,负责勘探的队员突然带来一个好消息,他们在二号墓的西部又发现四座墓葬。四座墓葬两两一组,规模略小,在二号墓的西部分一字排开,与二号墓形成线性关系,表现出它们从属于二号墓的内在联系。

西高穴二号墓西部的陪葬墓(刘子彧据周立刚提供的图重绘)

西部的“墓外之墓”两两成组,空间上必有特殊意义。理解这种特殊意义,同样是判定墓主身份的重要线索。