第二节

神道朝东

正式的发掘开始于2009年4月8日。这时天气转暖,大地已经返青。

按照计划,发掘从墓道开始。勘探已经确认西高穴二号墓的墓道朝东,发掘探方自然将其整个覆盖在内。墓道系用夯土层层夯筑,致使发掘过程单调而漫长,清理起来,简直是铁杵磨针。

考古队似乎每天都在缓慢地重复着同一件事,但的确又不敢贸然加快节奏。他们担心遇到祭祀坑一类的遗迹。自商周以来,古人很喜欢在墓道中放置随葬品,尤其喜欢杀殉一些动物。这样的例子在商周墓葬中太多了。

二号墓没有发现墓道中有杀殉动物或放置随葬品的现象。现场清理出来的墓道呈斜坡形,全长39.5米,坡度大概45度,这是一个很陡的坡度。当年为墓主人挖墓穴时,墓室中的土大都是通过这条墓道运出来的。

由于填土致密坚硬,发掘难度极大。特别是经太阳一晒,更是坚固异常。工人们抡圆了洋镐砸下去,在地面上只产生一个小白点,双手却震得酥麻。

墓道发掘现场,由东往西拍摄(潘伟斌供图)

2009年5月,大部分墓道已经被清理出来。发掘进入新的阶段。

这一天,考古队员在墓道的西端,距地表9米左右靠近墓室的地方,突然发现几块侧砌的青砖。不多一会儿,另一侧也发现同样砌法的青砖。

经验丰富的考古队员们并不急于将青砖取出,而是将这些砖留在原位不动,反而将砖前的填土清理出去。原来这些青砖是墓门两侧墓道护坡墙上的。

墓道护坡墙的出现,使队员们意识到清理工作已经接近墓室的主入口。

考古队员兴奋之余,不免又紧张起来。潘伟斌将电话打到郑州,向省考古所领导征求进一步工作意见。孙新民、张志清将情况向省文物局作了汇报。作为主抓业务工作的孙英民,此时考虑的已经不只是发掘本身,墓葬的保护也进入了他的视野。他与时任河南省文物局局长的陈爱兰商量,决定以省文物局的名义组织另一场专家座谈会,讨论发掘面临的新情况,并为发掘之后的文物保护制订方案。

6月4日,河南省文物局聘请来自北京、郑州等地的专家到安阳,先参观发掘现场,随后召开了西高穴大墓发掘以来的又一次重要会议。会上,专家们设想了多种情况,提出了数种预案。大家认为,墓道清理工作结束后,如果墓门保存完好,任何人都不得随便打开墓门,要根据墓门受损情况,先制订出打开墓门的方案,同时提出墓内文物遗存的保护方案,方可进入墓室。

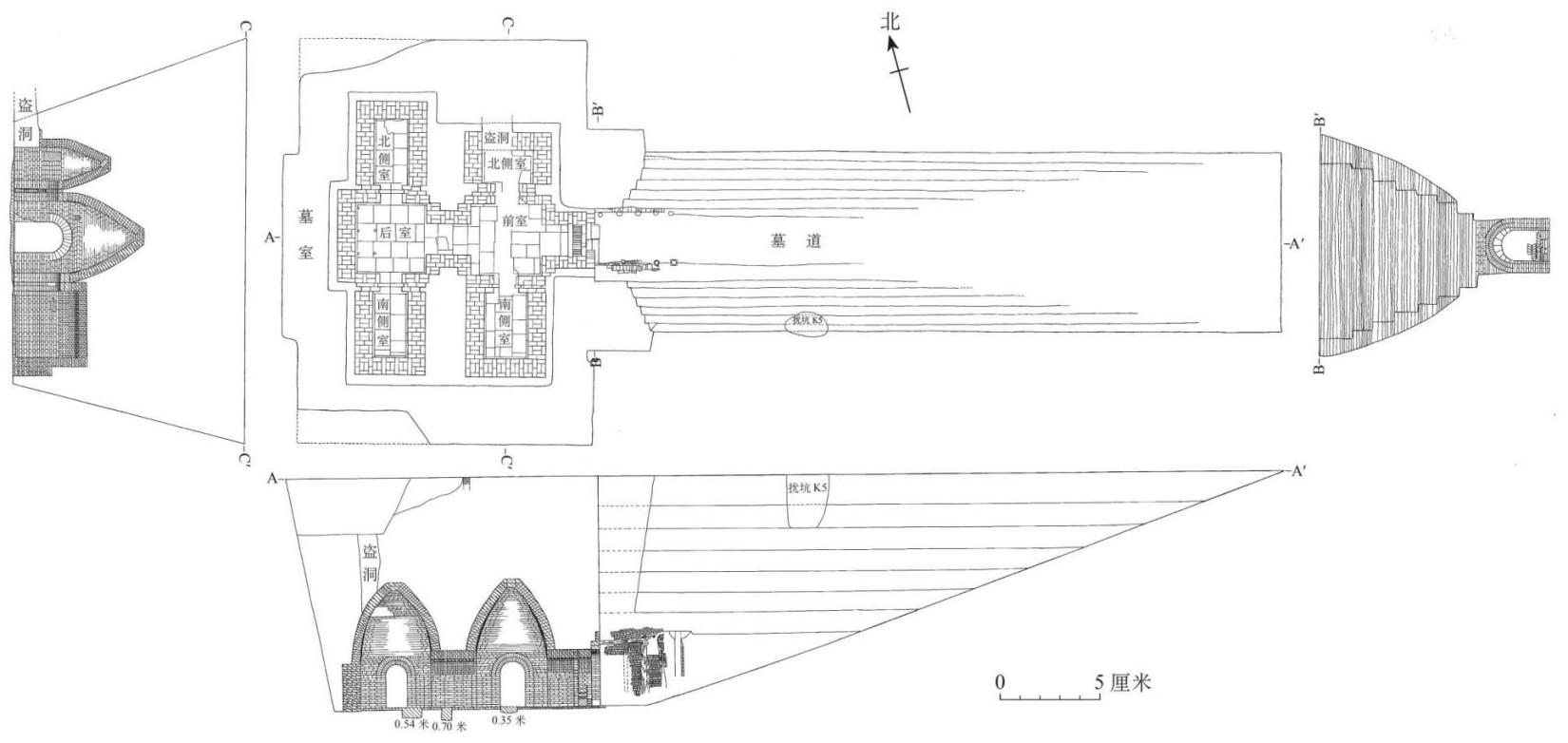

西高穴二号墓平、剖面图

发掘仍然缓慢但有条不紊地进行着。

这天,考古队像往常一样,在墓门前清理墓道填土。突然有人感觉脚下有踏空的咚咚声。潘伟斌赶紧招呼大家闪到一边,然后用铁锹向下用力一捅,一块泥土突然掉了下去,一个幽暗的洞口出现在大家面前。通过此洞,俯身向内望去,只见墓门的封门砖已经被打开了,墓门前空空的。

潘伟斌心里一凉:完了,彻底完了!

根据以往的经验,即使墓葬被盗空,墓门外的墓道里,往往会有一些随葬品。现在看来,墓门前的墓道部位要找到若干劫余文物的希望也没了!

墓门前大家一无所获。

潘伟斌还不甘心。他决定清除被填土封闭的盗洞,从盗洞再次进入墓室。他要亲自看看墓门周围的盗掘情况。

他头戴安全帽,携带手电筒,通过盗洞再次被同事用绳子拉着坠入了幽深的墓室内,爬过前后室之间狭长的甬道(不设门的过道),来到前室。眼前的情景让他一阵心痛,墓门已被彻底破坏,封门砖散落于前室,早已不是他上次进入墓室的景象。

原来,盗墓贼通过后室的盗洞进入墓室,从墓室内部将墓门打开,然后对墓门前的墓道部位大肆挖掘,形成了一个很大的空洞,而且盗洞打破了墓道两边护坡砖墙的底部,分别向南北两处延伸。

为了准确掌握盗洞的情况,他穿过墓门,直接进入盗洞。其实,这样做是非常危险的,因为盗洞上部的土层已经很薄,悬在头顶,随时都有坍塌下来的危险。

他俯下身子,全身心地察看着盗洞深处的情况,突然身后传来一声惊呼,随即被人一把从盗洞中拽了出来,摔倒在墓门口的甬道内。他正要对拽他的人发脾气,一块巨大的土块从上面呼地砸了下来,正好砸在他刚才所在的位置。好悬啊!潘伟斌出了一身冷汗。

考古队员们悻悻地将盗墓贼丢弃在墓门附近的残砖清理出来。墓门就这样被打开了。严格地说,它不是考古队“发掘”出来的,而是贪婪的盗墓贼破坏至此。

墓室的门道呈拱形,外侧是三道砖墙,砖墙后才是石门。整个门道厚度达到1.2米。石门的材质非常坚实,但仍然被打碎成了数块。

潘伟斌不失时机地安排技术员对墓门进行了测量、绘图、照相,通过测量知道墓门底部距地表的垂直深度是13米左右。换句话说,当年二号墓的墓室,由地表往下挖了约13米。这个简单的算术,每个人心里都算了一遍。

封门砖和碎石块被清除后,考古队员清理了墓门周围和甬道内的填土。此时堆在墓室内的泥土暴露出来,占了墓室内空间高度的一半,足有3米厚。此时潘伟斌明白了为什么前室内会有那么多的浮土,这些土绝大部分是盗墓贼在盗挖墓门外墓道下部时倒进墓室内的啊。

接下来是发掘最为关键的阶段:清理墓室。

潘伟斌让考古队休整了两天。他要制订一个发掘墓室的详细计划。

西高穴二号墓的墓门及封门砖,由东向西拍摄(潘伟斌供图)

他的计划是先清除盗墓贼扰动过的浮土,然后再处理墓室底部的淤土。这样可以分清楚哪些是盗墓贼动过的地层,哪些是早期保留下来的自然堆积层。考古发掘需要对这些不同地层中出土的文物分开包装,以区别被扰动过的文物和未被扰动过的文物。他同时决定对墓室内的所有土都进行网筛,然后作淘洗浮选,寄希望于通过这种更细致的工作,尽可能多地收集劫余文物,包括那些细小的、肉眼很难找到的文物。

各种设备很快到位。发掘重新启动。

清理浮土花了差不多两个月时间。除了浮土内偶然出土若干画像石残块外,这段时间考古队没有什么值得称道的发现。

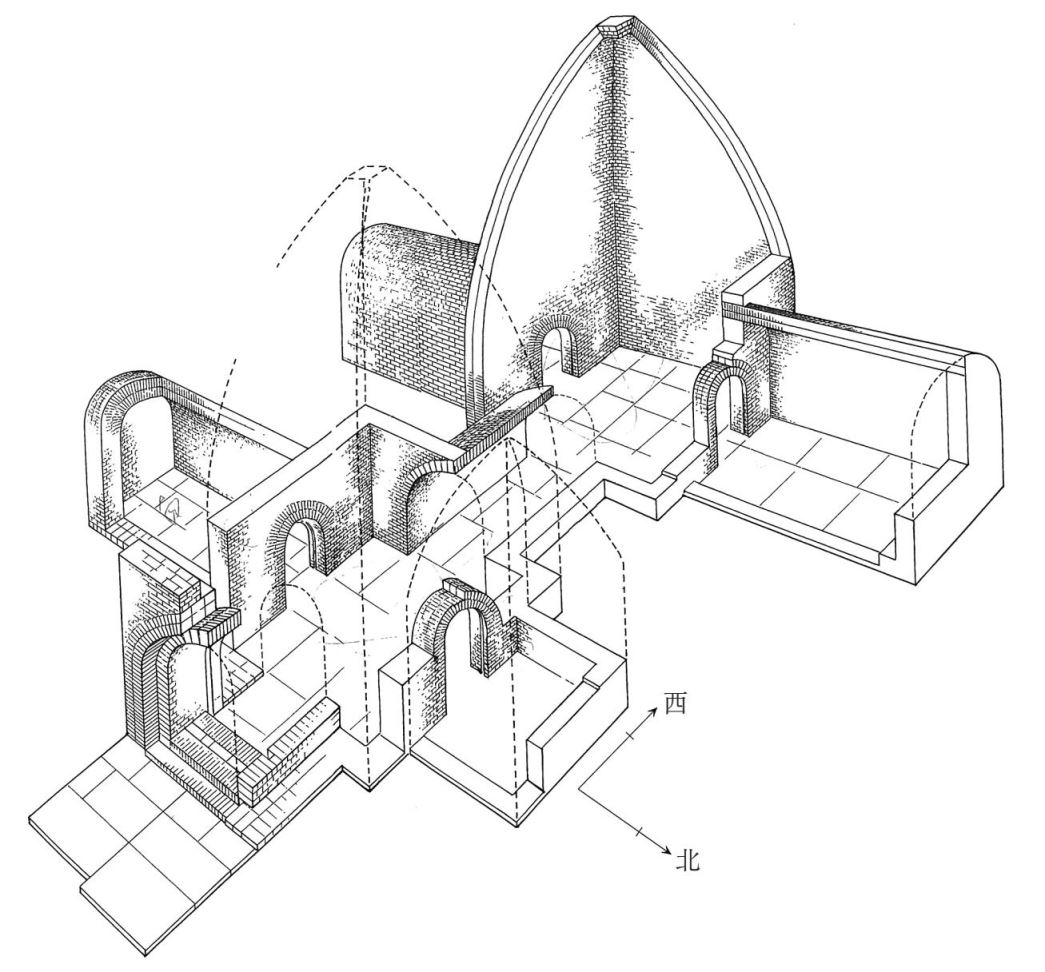

终于只剩下墓室底部的早期淤土了。墓室的内部结构也完全呈现出来,这是一座典型东汉形制的墓葬。用考古的“行话”说,这是一座“前后室各带双侧室的砖室墓”,但若换成“人话”,可以简单地理解成“四室两厅”。即前厅、后厅;前、后厅以甬道相连,并各带两个侧室。

考古队所有人都明白,接下去的发掘,才是整个西高穴大墓发掘的高潮。

前面已经提到,二号墓的墓室,从地表的平面看呈“凸”字形,前端宽22米,后端宽19.5米。前后室之间的距离是18米,总面积近380平方米,而由底部至顶部6.5米。换句话说,二号墓的墓室,就是在这样一个空间范围内建成的。

整个墓室用大型青砖垒砌。青砖长0.5米,宽0.25米,质地致密,显然是专为建造这座墓而烧制的。墓室分前室和后室,两室之间以拱券顶的甬道相连。前室和后室的南、北两侧,又各带一个侧室。主室与侧室之间有拱形门相隔。为描述方便,我们将不同部位的空间分别命名为前室、前北侧室、前南侧室、甬道、后室、后北侧室、后南侧室。

“四室两厅”墓室结构图

任何人进入墓室,都能感觉到空间和结构带给人的震撼。

第一印象是满地铺石,极为平整,铺地石之间缝隙极小,纵横成行,规整洁净。

先前来到墓室的盗墓贼洗劫完墓室随葬品后,可能怀疑墓室的地面以下还藏有宝珠,曾将多块铺地石撬开。因此考古队不仅能够测量铺地石的长度和宽度,还可以测量其厚度。所有铺地石都用坚硬的石灰岩凿成,除个别铺地石外,绝大部分铺地石的尺寸都长0.95米、宽0.9米、厚0.2米,非常规整。墓室的顶部用楔形砖修砌。所有砖都是专门烧造的。

第二印象是墓室墙体宽厚。

墓葬的外墙分三层,墓室内各室之间隔墙的宽度也都在1米以上。照此计算,380平方米的空间,建筑面积占了近一半。这样的建筑,难道不是现实生活中的“高墙深院”?

第三个印象是墓内高大宽敞。

每个墓室的大小和形状并不一致。其中前北侧室的平面为东西向长方形;其余三个侧室平面呈南北向长方形。前室和后室作为墓葬的主室,比四个侧室更为宽敞,例如前室,长、宽各约3.9米,面积近16平方米;后室比前室还略大。主室和侧室之间门道的中部周侧,留有很宽的门框缝,说明四个侧室与主室(前室、后室)之间,都有宽厚的墓门封闭。

墓葬的前室、后室和前室的北侧室,都采用“四角攒尖”顶的形制修筑。从铺地石面到顶部的高度,前室6.5米,后室6.4米,比现代两层楼房还高。住城里商品房的人有很强的空间概念,6米以上的空间足以让人体验到空旷。前室的南侧室以及后室的两个侧室采用的是普通券顶,高度相近。虽然没有其他墓室空间高大,但人进入其中仍然感到其宽敞空旷。

墓室内部结构,由东往西拍摄(潘伟斌供图)

第四个印象是墙面没有壁画,只是先敷了一层泥,然后以石灰精心抹平,因而在结构尽显高贵的同时,透出一丝简朴。

墓室内淤土的清理是更为细致的工作。

按照考古操作程序,清理出土过程中的每一个步骤都必须事先规划。每一件文物的出土都必须有详细记录,给出编号,测量其三维坐标,并标记在平面图上。

最初的日子,考古队员几乎每天都在处理浮土,并未发现文物,大家不免有些失望。

10月12日,情况突然有了转机。考古队员在前室的前部,忽然发现一枚人头骨。头骨虽然被压裂,但形状基本完整,颅骨壁厚,结节发达。它埋在淤泥中,附近未见棺木,看起来是被人移位到此的。

潘伟斌一阵兴奋。他相信有了这枚头骨,就能证明这不是座空墓,更不会是“衣冠冢”。这座大墓有它的主人。

接着几天,好消息从其他各个清理地点传来。考古队陆续发现了几件陶器和铁器。最漂亮的是铁铠甲,鱼鳞状的铠甲片出土时锈结在一起,周边还散落了大量铠甲片。从出土现状判断,铠甲原来应该悬挂在木质架子上,出土时显然木架已经朽没。

一同发现的还有残断的2柄铁剑和1把铁刀。

10月21日,对于潘伟斌来说是个难忘的日子。一名考古队员在后室清理淤土时,忽然遇到1块残断的小石牌。她用小毛刷轻轻刷了两下,见上面好像残存有半个字,她赶紧将此事报告了潘伟斌。潘伟斌过来认真瞧了瞧,感觉像半个“魏”字。

魏?魏武王?曹操?

西高穴二号墓前室男性头骨清理现场

他想起自己见过的那块流落在安阳民间的“魏武王常所用挌虎大刀”石牌,感觉二者材质一样,大小形状也完全相同。

难道说传说中盗墓贼盗掘的石牌真的是从这座墓中出土的?

潘伟斌一阵欣喜。他登记了石牌的出土坐标,同时开了个现场会。他要求考古队员在任何一个清理点上发掘时,必须有两个人在场,一个人负责清理,另一个在附近负责监督,确保文物安全。

重要发现接连传来,在很短的时间内,接连出土了5块石牌。

这些石牌有的保留了其上半部分,有的保留了其下半部分,但是没有一块是完整的,这不免使队长潘伟斌感到有点遗憾。

他再一次回到郑州,向时任河南省文物考古研究所副所长的贾连敏汇报了他的新发现,并谈了自己对墓葬的分析。贾连敏按捺不住激动的心情,带着他直接找到所长孙新民进行了汇报。

孙新民所长同样兴奋异常。他说,墓葬被盗得如此严重,能有这几块石牌就可以了,你们的工作总算是没有白干,即使没有其他的发现,也足以说明问题。

令他们没有想到的是,更大的发现还在后面。

11月8日下午4点,考古队员尚金山和信应超在前室的甬道口处,清理出1块石牌,当时有字的一面朝下,上面沾满了泥土。

已经见识过其他残石牌的两位队员有些激动,这可是块近乎完整的石牌!因而他们内心充满期待,也许这块相对完整的石牌会有更多的文字!

考古队在墓室中清理出石牌(潘伟斌供图)

回到考古队驻地,尚金山顾不上吃饭,迫不及待地用水冲刷掉石牌上的浮土。尘土拂去,定睛细看,石牌上赫然写着:“魏武王常所用挌虎……”60多岁的尚金山兴奋地一下子蹦了起来,高声喊道:

“魏武王,大家快来看啊!这里有魏武王!”

大家一下子围拢过来,将尚金山围了个水泄不通,纷纷来看个究竟,并想亲手抚摸一下这块石牌。

信应超赶紧打电话向这时尚在另一个驻地的潘伟斌报喜:

“发现魏武王石牌啦!”

潘伟斌正在房间整理资料,听到这句话,以为是在开玩笑。

“你别逗我了,我受不了。”

信应超用更大的声音说:

“是真的,尚老师年纪那么大,都跳起来了!”

潘伟斌开始激动起来,一时间感到内心什么滋味都有,无法用语言形容。来不及细想,他急忙骑上自行车向工地赶去。

天空中依然飘洒着鹅毛大雪。积雪很深,自行车走不动,他弃车而行。这个时候的潘伟斌已经对寒冷没有了感觉,他渴望尽快见到那块神秘的石牌。到达驻地时,潘伟斌紧贴着皮肤的内衣已经浸满了汗水,身上沾满了雪,雪水在脸上融化,犹如道道泪痕。他顾不上擦,径直奔向屋内,拨开尚在激动的人群,把石牌接到手中。真正的泪水此刻充盈在他的眼眶之中。他将脸转向一边,让自己的情绪稍微平静了一下,然后再次转过脸来观看手中的石牌。

他发现石牌的下部略有些残缺,但“断茬”很整齐。他问其他队员:

“还有没清洗过的石牌吗?残片也行。”

一个队员随即答道:

“前几天好像还出土了块很小的石牌残片,由于太小,我们都没有太在意,还没有顾得上清洗呢。”

潘伟斌说:“快找出来洗一洗,看能不能对得上。”

那块小小的石片很快被找了出来。信应超将它洗了洗,拿到了潘伟斌面前。石片上清清楚楚地刻着“大戟”两个字,字体和上面提到的石牌完全一致,石质也一样。

潘伟斌将石片往尚金山发现的那块残石牌的断茬上一接,居然严丝合缝。第一块完整的石牌呈现在大家的面前。石牌上的文字,从上向下逐字为“魏武王常所用挌虎大戟”。

激动归激动,墓室内的清理仍然按田野考古规程进行着。

12月12日,考古队又有了不同于石牌的另一发现。他们在后室清理出另外两个人头骨和一些零碎的肢骨。这两个人头骨加上前些日子在前室发现的人头,共是三个个体。

在清理后室甬道附近时,又出土了一些金丝。这些金丝纤细如发,有的呈盘旋状,或许是墓主人衣服上所绣金丝图案留下的遗物。

当清理范围扩展到后室的南侧室附近时,一条消息在考古队中炸开了锅:侧室的门道内侧,散落着十几块刻字石牌。

潘伟斌将新的发现打电话报告给了省文物局陈爱兰局长。陈爱兰因为中国文字博物馆开馆的事,正在前往北京的火车上。听到消息后非常高兴,陈局长让潘伟斌将每块石牌的文字内容用手机短信的形式发给她,以便她向国家文物局领导汇报。

接下来的两天里更是发现不断。第二天发现12块石牌,第三天又集中出土了24块。十几天里,总共有59块石牌相继出土。

每次石牌出土,潘伟斌都会在第一时间向省文物局和考古所领导汇报。有时候一天七八次。后来陈爱兰在接到电话时,干脆不等潘伟斌开口便说:

“我一听到你的笑声,就知道你又有喜讯告诉我了。说吧,这次又有什么重要发现。”

尽管陈爱兰局长非常繁忙,但每次听到潘伟斌的电话铃声,都会迅速接通。他们的电话成了热线。

一个周末,潘伟斌突然接到县政府办公室的电话,要他和贾振林立即携带“魏武王常所用挌虎大戟”的石牌到安阳市政府去,时任安阳市市委书记的张广智在办公室内等他们,要听取有关西高穴大墓发掘工作的专门汇报。

潘伟斌不敢耽搁,马上选好几块最有代表性的石牌往市委赶去。

到了市委大院,潘伟斌怀抱着出土的“宝贝”,和贾振林疾步登上了楼梯,赶到张广智的办公室,他们将出土的石牌逐一摆开,放在张广智的办公桌上。张广智询问了这些石牌的意义后告诉潘、贾二人,等中国文字博物馆开幕式结束后,市委、市政府要召开常委会,专门研究西高穴大墓的文物保护工作,他要求到时候潘伟斌列席会议,汇报发掘情况和收获。

专业的考古发掘不能只关注石牌本身。石牌本身的科学价值,离不开石牌的出土状况。这一点,潘伟斌是清醒的。他查看了考古队绘制的墓室内出土文物分布图,发现石牌均是从自然地层而不是盗墓贼扰动过的地层中出土的,其中几枚石牌出土时,上面居然还叠压着陶器、铁器、漆器。

从学术范畴来说,石牌被漆器、陶器和铁器叠压,形成了极好的“地层关系”。漆器本是用易于腐烂的竹、木等有机质作胎,它们很可能原本就压在石牌之上,经千年时光,腐烂的漆器与土黏在一起,很自然地将石牌掩盖了起来。石牌出土于漆器之下,完全排除了石牌是后人造假后“放置”于墓中的可能。那些叠压在石牌上的铁器,也已经锈蚀严重。看来铁器压在石牌上的日子也很久很久了。

2009年冬天,安阳出奇寒冷。多年未遇的大雪,给大地穿上了银装。道路被积雪中断了,水电和给养都成了问题,考古队只好暂时将发掘停了下来。

大雪融化之后,考古队又在中国文字博物馆的庆典中休整了几天。

对于安阳市来说,中国文字博物馆的建立,使安阳有了首座国家级博物馆。时任国家领导人、文化部部长,以及时任国家文物局局长的单霁翔等都来到安阳,为中国文字博物馆开馆揭幕。

久违了的那种“都城”的感觉,再次出现在安阳,自豪写在安阳人的脸上。

单霁翔局长利用开幕式的间隙,在陈爱兰、孙英民的陪同下,来到西高穴大墓发掘现场。计划现场视察的时间只有十分钟,但单霁翔一进入大墓,便被墓葬的规模震撼到了。他一边听取潘伟斌的汇报,一边仔细地察看墓室的结构,很快便过了约定的时间。潘伟斌只好问单局长是否有时间看一看出土文物。单局长的回答是:

“看,当然要看。”

一行人驱车赶到整理基地。单局长观察着每一件文物,不时拿出随身携带的数码相机对着画像石残块和石牌拍照。时间早已过了半个小时,陪同他前来的安阳市政府领导不得不提醒他该走了,他才恋恋不舍地离开现场。临行前他还给考古队提了几条意见:

●注意安全,确保包括人身安全,文物安全,工作站的安全。

●科学发掘,不要遗漏任何考古现象,工作要细致,要将骨骼作为珍贵文物对待,尽可能地收集人骨并进行鉴定。

●马上组织专家考察发掘现场、研究出土文物、进行科学论证,尽快拿出结论,统一意见后,尽快召开新闻发布会予以公布。

●从现在开始就要考虑今后的保护和展示工作。怎样展示,要做好规划,要立足于原址展示,原址保护,做好规划。

单霁翔具有博士学位,就任国家文物局局长以来,他不遗余力地推动文化遗产保护工作,文物考古事业面貌一新。内行看得出,单局长的几条“指示”虽然是半小时内“匆匆作出”的,但条条切中要害。

按照单霁翔局长的意见,11月19日,河南省文物考古研究所召开了专家论证会。不过学者们在这次会议中没有就墓主身份形成明确意见。接下去的二十多天中,发掘工作大有进展,河南省文物考古研究所再次于12月12日组织论证会。时任国家文物局文物保护司司长的关强(后升任国家文物局副局长)亲率十余位不同学科的专家从全国多地来到安阳。这次讨论的内容,已不限于如何发掘,而是直面问题的关键:谁是墓主?会上,多数学者已经倾向于墓主人是曹操本人。

2010年元旦前后,有关“西高穴大墓是曹操墓”的消息已经广泛传开。社会瞬间分裂成“挺曹”和“反曹”两派。这无形中给考古队带来巨大压力,但发掘还得照常进行。

考古队员心中也有个积郁已久的困惑:墓室内共有三枚人头骨,他们之间一定也有主次之分,哪一个才是真正的墓主人呢?

回答这个问题,首先要确认三名死者的棺木位置,这对于确认死者的身份至关重要。

考古队员关注着泥土中的有机物痕迹。他们知道,棺木虽朽,烂在泥土之中仍然有迹象可查,除非遭到严重扰动。果然不出所料,元月中旬,后室的南、北两个侧室中各发现了一具棺木。这说明至少三名死者中的两名,原来是安葬在后室的南、北两个侧室内的。

但另一名死者的棺木又在哪里呢?

按照葬制,这个年代的墓主不仅有棺木,而且一定会放在墓室的主室(即后室)内,然而发掘过程中却没有在后室中发现明显的棺木痕迹。

为什么三枚人头骨只有两具棺材?难道真像人们所说的,其中某枚人头骨是盗墓贼的?

▲西高穴二号墓后室南侧室内腐朽的棺材遗迹

西高穴二号墓后室北侧室内腐朽的棺材遗迹

潘伟斌知道这不可能。所有考古队员都知道这不可能。

但要证明三枚人头骨本来就在墓葬之中,只有找到这几枚人头骨的原生位置,例如他们各自棺材的位置。

可恨的盗墓贼!要不是他们洗劫了墓室,头骨何曾会移位?

问题的解决居然全不费工夫。

12月24日,笔者来到西高穴。25日接近中午的时候,大家再次进入二号墓的墓室,同行的还有考古队员任成磊。细心的小任忽然发现后室后部的一块铺地石上有一处浅浅的“印痕”。潘伟斌和笔者忙驻足观察。

铺地石上的“印痕”约有12厘米见方,不像有人工凿堑的痕迹,仅仅是颜色较整块铺地石略浅一些。有一点可以肯定,没有巨型重物形成压力,坚硬的铺地石上是不可能出现这么明显的“印痕”的。

这种“印痕”会不会是孤立的呢?大家很自然地扩大了搜寻范围。小任很快又在另一块铺地石上找到一处印痕。随即笔者和潘伟斌等人在其他铺地石上都找到类似的“印痕”,一共六个。

六个“印痕”呈矩形均匀分布,所形成的矩形长2.42米、宽1.02米。细看之下,“印痕”看上去是人工有意凿开的。

“石葬具!”大家几乎同时喊出声来。

石葬具是古人为身份和等级很高的死者在墓室内承载或安放木棺用的,包括石屋、石椁、石蹋、石棺床等数种。仅凭铺地石上的几个印痕,自然还难以确定西高穴大墓内安置的究竟是石屋、石椁、石蹋还是石棺床。

西高穴二号墓后室铺地石及方形印痕

大家不约而同想起了考古队发掘西高穴大墓之初从那个早期盗洞口周围收集到的大量残破但刻有图案的“画像石”碎块。先前大家曾推测这些是类似汉墓中常见的那种镶嵌于墓葬中的画像石,但墓葬清理出来之后,大家发现墓壁上并无画像石的“镶嵌”痕迹。而且那些出自盗洞周围的画像石残块中,有10余件还被雕成了瓦当或门柱的形式,为此许多行内人士一直不接受“镶嵌在墓壁中的画像石”的说法。如果这些所谓“画像石”残块是石葬具的一部分,则基本可以排除石棺床的可能,因为棺床一般不会有瓦当;瓦当、门柱残块的存在,不能排除墓葬中原本有石屋或石椁的存在。又考虑到收集到的“画像石”残块数量巨大,达数千块之多,加上其中雕刻成瓦当的残块达到数十件,笔者和潘伟斌初步判断更有可能是石屋或者石椁。要最终确认石葬具是什么,需等研究人员将所有的“画像石”碎片拼对完整才能确定。

椁是古代为安放和保存棺材,套在棺外的一种“箱”式结构。椁的起源很早,通常用原木搭建,至少在商代便已普遍使用。隋唐两代,许多贵族用石材雕刻成椁来安放棺材,以显尊贵。石屋则是棺椁之外的建筑,其外观与人世间的建筑类似,梁枋瓦当,甚至斗拱,无一不全。有的石屋四面刻上人物图案,高大肃穆。

六个“印痕”的发现,不仅说明西高穴二号墓有石葬具,而且确认了安放石葬具的位置;确认了石葬具的位置后,棺木的位置也随之确认:原本棺木正是安放在后室正中的。后室前部的有机质堆积,或许就是被反复破坏的棺木腐烂之后留下的,而这具棺木,无论用材还是尺寸,规格应该高于侧室中的两具棺木。

这一判断,也得到墓室中出土棺钉的支持。

考古队在清理墓室内被扰动过的淤土时,发现了两种不同规格的铁棺钉,较大的一种长达20余厘米,短的有10余厘米。这种长逾20厘米的棺钉应该是后室中男墓主人的棺木所用,说明棺木板材的厚度远远超过20厘米,比两边侧室中所发现的棺木厚得多。