第三节

质疑背后的真相

事实上,曹操墓发掘之后,社会上的种种质疑,有的随着事件的发展自行消解了,如整座墓造假,事后再无人相信。但也有一部分质疑,许多人仍然不明真相,需要加以澄清。前文已经解释了曹操墓的形制规格、陪葬墓,不再赘述。以下就其他具体质疑进行解释。

七十二疑冢

说起曹操墓,不得不说“七十二疑冢”。西高穴二号墓会是狡猾的曹操设的众多疑冢之一吗?

刘煦:《旧唐书》卷一八八《孝友列传·张琇》。

“疑冢”即假坟。唐代人张瑝、张琇为报杀父之仇,刺杀一个叫万顷的人,结果自己也被处死。二人死后,有人收尸将他们葬在河南邙山上,但又担心万顷的家人知道了会掘坟,于是设置了几处疑冢  。这是设疑冢防寻仇的特殊例子。

。这是设疑冢防寻仇的特殊例子。

罗贯中《三国演义》:“遗命于彰德府讲武城外,设立疑冢七十二,勿令后人知吾葬处,恐为人所发掘故也。”

罗贯中在《三国演义》中对曹操安排自己的后事有过描写。书中说道,曹操临终前命人在彰德府(今安阳)讲武城外设疑冢七十二,使别人不知道他死后的葬身之地,以防他日自己的墓葬被人挖开  。

。

曹操疑冢之事,经罗贯中发力渲染,很快在民间广为流传。

明清两代,曹操疑冢之说甚嚣尘上,甚至演变成绘声绘色的志怪故事。

清朝时,《坚瓠集·续集卷之二》中有这样一个故事:

明亡而清兴的变革之际,漳河之水突然干涸。有几个捕鱼人在漳河残存的积水中捕鱼时,发现河床中有一块大石板,石板旁有一空隙。渔人往里探望,见里边黑洞洞的。他们想,这里边定然藏有许多鱼,于是从空隙中爬了进去。进到里边,却发现一道石门。推开石门,见其中竟然有很多美女。这些美女或坐或卧倚,分列两行。但过不多久,她们渐渐化为灰烬,委于地上。渔人还看见一张石床,床上卧一人,冠服俨如王者。石床前还立有一碑。渔人中有认字的,凑上前一看,上面写着是曹操墓。捕鱼者居然将曹操裂尸而去。

《坚瓠集》的作者解释说,这些美人活着下葬,地气凝结,看上去有如活人。墓门打开后,地气泄漏,美人们才立刻变成灰。唯独曹操的尸体用了水银装敛,因而肌肤不朽。

蒲松龄在《聊斋志异》卷一〇《曹操冢》中记录了另一个故事:

盛夏时,有人入漳河浴,忽然闻刀斧之声。随后有人看见水中有断尸浮出。入浴者十分惊怪,将事情告知当地官吏。地方官吏闻之,立即派人闸断上流,使漳河暂时干涸。这时发现一个深洞,洞中设有一个转轮,轮上排利刃如霜。他们将转轮取走,进入洞中,发现一座小碑,上面写着汉篆。仔细一瞧,是曹孟德的墓碑。于是人们破棺散骨,盗走了所有的金银财宝。

蒲松龄讲完这一故事后评价说:曹操的坟墓竟会在七十二疑冢之外!真奸诈啊,但他终究尸骨不保。他愚蠢就愚蠢在太聪明了。

邓之诚:《骨董琐记全编》,三联书店,1955年,第105—106页。

近人邓之诚在《骨董琐记》卷三“曹操冢”条记录了一件很有趣的事  :

:

壬戌年正月三日,磁县乡民崔老荣在彭城镇(今河北邯郸)西十五里的乱葬地中为死者挖坟穴,突然地下塌出大坑,细看是一个宽敞且四壁如新的石室。于是赶紧报告给县令陈希贤。陈即组织人先用硫黄喷,然后入石室查看。结果发现室内置有石棺,棺前刻有石志文,记载的是魏武帝曹操。据说此前五十年挖到过石室十余处,这是首次发现曹操真坟。石志至今还有县署保存。改日当前往访读。

邓之诚后来是否真见到过他提到的石志,已无从知晓,他所讲的或许真有发现一座古墓的事实基础,但解释墓主时与曹操联系起来,显然是受了七十二疑冢的影响。

类似的将某些偶然发现与曹操墓进行草率联系的事,20世纪也发生过。1983年,有农民在漳河大桥下的河床挖到文物,有人说是曹操遗物。但据学者考察,这些文物是明代的,与曹操墓无关。

罗贯中当然不是曹操七十二疑冢说的始作俑者。

陶宗仪:《南村辍耕录》卷二六“疑冢”条。

元末明初文学家陶宗仪《南村辍耕录》提到“曹操疑冢七十二,在漳河上”  。

。

罗大经:《鹤林玉露》卷三“曹操冢”条。

南宋文人罗大经《鹤林玉露》也说:“漳河上有七十二冢,相传云曹操冢也。  ”

”

南宋人范成大在他的《石湖诗集》中记他在孝宗乾道六年(1170)出使金国期间,曾经在讲武城外亲眼见到过曹操的七十二疑冢。他临冢感怀,写了一首《七十二冢》诗:“一棺何用冢如林,谁复如公负此心。闻说北人为封土,世间随事有知音。”

稍晚一些的程卓在《使金录》中也说他在出使金国的途中,曾亲历过曹操的七十二疑冢。

南宋俞应符对曹操设“疑冢”深信不疑,题诗骂曹操“生前欺天绝汉统,死后欺人设疑冢”,并建议“尽发疑冢七十二”。

南宋时,人们似乎普遍相信曹操设七十二疑冢之事。

“七十二疑冢”一说最早可能起源于北宋,并与韩琦、王安石两位名人有关。

韩琦本是相州(今河南安阳)人,曾于北宋嘉祐年间掌管枢密院。韩琦早年在安阳期间,曾写过一诗,题名《三台怀古》。此处录其前四句和后四句:

人道奸雄君似鬼,奸雄我道鬼输君。

身犹北面魏基建,骨入西陵汉鼎分。

……

僭窃一时人已往,奸雄千古史还收。

西山疑冢累累在,衰草寒烟几度秋。

诗中的奸雄无疑指曹操,西陵也必然是说曹操墓。但末尾两句中的“疑冢累累”,应是韩琦对着邺西的众多坟冢发出的感慨:衰草寒烟,人生瞬间。

嘉祐五年(1060),与韩琦同朝为官的王安石送契丹国使出塞。其时北宋都城在汴京,也即今天的开封,而辽国版图的南界在今北京南部的涿州。王安石在开封与涿州间走了一个往返。大概返回汴京途经相州时,王安石注意到相州西部太行山前高大的封土,于是也写了一首诗,题名《将次相州》。其中前四句是这么写的:

青山如浪入漳州,铜雀台西八九丘。

蝼蚁往还空垅亩,麒麟埋没几春秋。

韩琦的诗最先在同一首诗中将曹操与疑冢相联系,开“疑冢”说之先河,而王安石的“八九丘”,则给了一组数字,或许有人做了一道简单的算术题,使王诗中的“八九丘”成了“七十二疑冢”。

曹操“疑冢”说有两个特点:一是曹操“七十二疑冢”的出现是北宋以后的事,而早期极力渲染者以南宋人居多。二是“疑冢”说基本不见于正史,似乎仅见于文人的诗歌、笔记、小说等文学作品中。

文学作品是宣泄情绪最好的形式。站在南宋人的立场,曹操当年挟天子占据长江以北,有如金国之于南宋。咒骂曹操,岂不是咒骂金国?

所以曹操“七十二疑冢”说的形成,还裹挟着一股“爱国情绪”。

其实,北宋以前,曹魏高陵在邺西的位置都是明确的,北宋政府甚至设置有守冢户。南宋史学家王明清在他的史学笔记《挥麈录》中,称北宋为“祖宗朝”,记述说:

“祖宗朝重先代陵寝,每下诏申樵采之禁,至于再三。置守冢户,委逐处长吏及本县令佐常切检校,罢任有无废阙,书于历子。……商中宗帝太戊葬内黄县东南阳,武丁葬西华县北。周成王、康王皆葬毕,在咸阳县界。汉文帝葬霸陵,在长安东南。南宣帝葬杜陵,在长安南。魏武帝葬高陵,在邺县西。晋武帝葬峻阳陵,在洛阳。后周太祖文帝葬成陵,在耀州富平县。隋高祖文帝葬太陵,在武功县。以上十帝,置三户,岁一飨以太牢。……此乾德四年十月诏也,著于甲令。其后又诏:曾经开发者,重制礼衣常服棺椁,重葬焉。”

这段话罗列了历代帝王葬地,明确说“魏武帝葬高陵,在邺县西”。又说宋朝皇室重视历代帝王陵墓的保护,通过禁止“樵采”,甚至设置专门的“守冢户”的办法,以防历代帝王陵墓遭到破坏。

陈长崎:《曹魏高陵考古补议》,《中国文物报》,2010年3月10日。

换句话说,南宋时期的“史学圈”内,人们对魏武帝曹操葬在“邺县西”并无异议,北宋政府更是“置三户,岁一飨以太牢”,也即设置或指定三户规模的“守冢户”,以保护曹操墓  。

。

司马光:《资治通鉴》卷一百九十七。

自北宋往前追溯,曹操葬于邺西从无疑问。公元645年,李世民率大军征高句丽,途经安阳,曾亲至曹操高陵致祭。《资治通鉴》记录了这一事件:癸亥,上(李世民)至邺,自为文祭魏太祖  。

。

李世民的祭文,史上称为《唐太宗皇帝祭魏武帝文》。祭文回顾曹操功绩,给予高度评价:

“昔汉室鼎分,群雄并立。夫民离政乱,安之者哲人;德丧时危,定之者贤辅。伊尹之匡殷室,王道昏而复明;霍光之佐汉朝,皇纲否而还泰。立忠履节,爰在于斯。帝以雄武之姿,常艰难之运。栋梁之任,同乎曩时;匡正之功,异乎往代……”

唐朝人知晓曹操葬于安阳西北,犹如今人知晓袁世凯埋在安阳西郊,从来不是什么秘密。时人以“西陵”称之,唐朝人乔知之的“共看西陵暮,秋烟起白杨”,刘禹锡的“日映西陵松柏枝,下台相顾一相思”中的“西陵”,均指曹操墓无异。

西晋继曹魏崛起,人们对曹操的葬地更是了然于胸。公元298年,西晋文学家陆机翻阅旧时文献,偶然读到曹操的《遗令》,触动伤怀,感慨之余,提笔写了一篇《吊魏武帝文》,其中有“怨西陵之茫茫,登爵台而群悲”一句,同样说明曹操高陵在邺城铜雀台西。陆机写下《吊魏武帝文》时,距曹操谢世仅七十余年。曹操墓的位置,断然不会错。

以上是文献中的记录。

不过有人以“学术规范”为借口,称文献是人写的,对一切文献记载都要保持怀疑态度,甚至直接说不要相信文献,尤其不要相信中国历史上流传下来的文献。

难道抛开文献就没有别的线索了吗?中国的考古学,常常在关键时候发挥威力。历年来安阳当地出土的几方北齐和唐朝墓志,也都明确记录了曹操高陵的位置。

杜达是一位北齐老者,曾被封为“龙骧将军”。他死时86岁,已是耄耋之年。他的墓志明确记录了他居于“邺城之西”而亡于大齐天保十年(559)。其葬地在“窆于豹寺西四五里”。墓志以“其地爽垲,四望坦荡,高陵崇栢”十二字描述杜达茔地的景观。其中的高陵,即指曹操墓。

又有一位将军夫人,死于北魏延昌四年(515)。齐代魏后,其家族于北齐河清元年(562)将其迁葬,与其夫合葬于邺城西北的漳河北岸。迁葬时后人给她修了一方墓志,称为《王敬妃墓志》。志文描述其葬地说:

“东眺铜爵,睹宫观之佳蔑;西瞰高陵,见青松之箫瑟。”

志文中“东眺铜爵”“西瞰高陵”,显然是将曹操的墓址作为地理标志。

唐朝天宝五年(746),魏郡人柏道与其夫人合葬于邺县西南50里(25千米),同样留下墓志。志文清晰记录其位置:

“左魏武陵,右天宫寺;前苍忙城,后衡漳水。”

有了上述墓志佐证,后赵时期的鲁潜墓志将曹操高陵作为地理坐标就更不奇怪了。从另一角度理解此事,足见北宋之前,曹操墓的位置根本不是秘密。

如前所述,曹操“疑冢”之说,实起于南宋。南宋之后,一些人对曹操“疑冢”深信不疑,除了受民间渲染,觉得曹操足够“奸诈”,豁得出去、做得出来之外,与“邺西”一带特定的地表面貌也有一定关系。

原来河北南部的磁县,即古邺城或古相州的西部,的确分布着众多的坟冢,远远望去,封土如林。这些坟冢在不明真相的人眼中,便是当年曹操设置的,从而总有人声称路过邺城西或者相州西亲眼见过疑冢。

由京广线西眺可看到的“疑冢”之一,系东魏元善见墓(作者摄)

这些坟冢是北朝时期东魏、北齐的贵族墓葬,包括一部分北朝皇陵。1975—1977年考古部门组织力量对这些古墓进行调查,1980年将这些古墓命名为“磁县北朝墓群”,并定为河北省重点文物保护单位。1986年以来,考古部门再次全面勘查这些古墓,在磁县城南和西南,漳河与滏阳河之间的平原和西部山岗一带,大约南北15千米、东西12千米的范围内,发现墓葬134座。这些古墓原本都有圆形坟丘,部分坟丘保存到了今天。其中保存较好的前港村坟丘,现存坟丘东西121.5米,南北118米,高21.3米,当地人称为“天子冢”。想必宋代能够看到封土尚存的北朝墓葬会更多。

怎么知道这些墓是北朝墓呢?

崔铣《彰德府志·地理志》磁州条云:“疑冢在漳河南北,累累不绝,大小殊状,曰曹氏疑冢。往者岁荒,民盗发冢,皆有尸,其一为齐高阳王湜墓,志见存。”罗振玉:《邺下冢墓遗文二编》;赵万里:《汉魏南北朝墓志集释》,科学出版社,1956年。

原来这些带封土的墓,自明代起便开始有人发掘。明代崔铣曾提到当时挖出一墓,内有齐高阳王湜墓志  。清代末年,这里出土了一批墓志,均属东魏北齐时期

。清代末年,这里出土了一批墓志,均属东魏北齐时期  。20世纪50年代以来,经过考古发掘的墓葬也有十多座,大多出有墓志,也皆系北朝墓葬。此外,部分墓前尚存东魏、北齐时期的石刻人像、石羊等,有的还存有北朝墓碑。

。20世纪50年代以来,经过考古发掘的墓葬也有十多座,大多出有墓志,也皆系北朝墓葬。此外,部分墓前尚存东魏、北齐时期的石刻人像、石羊等,有的还存有北朝墓碑。

1975年,考古学界又发掘了磁县东槐树村的一座墓。墓室内四壁有壁画,其中北壁的壁画是一幅“举哀图”,体现了典型的北齐时代绘画面貌和独特风格。墓中还出土陶俑381件,壁画和陶俑的时代一致。该墓的墓主人是北齐宗室大臣高润。

现今,河北省磁县古墓群已被国务院列为全国重点文物保护单位。

谜底至此解开:根本没有什么“七十二疑冢”,南宋以后特别是明清两朝人津津乐道的“疑冢”,包括磁县湾漳大墓,其实是北朝皇陵以及贵族的坟冢。

曹操为什么葬在安阳?

郦道元:《水经注·卷十·浊漳水》。

公元196年,曹操迎汉献帝刘协至许都。220年,曹丕受禅代汉称帝,建立魏国,改许为许昌。三国魏虽徙洛阳,但其宫室武库却仍在许昌,并列许都为其五都之一  。

。

黄留春:《许都故城调查记》,《河南省文物考古学会编:河南文物考古论集二》,中州古籍出版社,2000年。

许都故城遗址,位于今许昌市张潘镇古城东南、营王村东。许都平面呈方形,城垣东西长1300米,南北宽1500米。但现今东、西、南三面城垣因历年烧砖取土被挖成了平地,仅北城墙还有一段蜿蜒起伏的残垣清晰可辨。遗址内坐落着盆李和甄庄两个自然村  ,其中甄庄村发现了排水管道。历年还征集到铜戈、铜矛、铜爵、铜觚等遗物。城的西南隅还出土有四神柱础、龙虎纹青石方板、石碾,“万世千秋”“千秋万岁”瓦当等,应是汉魏许都宫廷的建筑遗物。

,其中甄庄村发现了排水管道。历年还征集到铜戈、铜矛、铜爵、铜觚等遗物。城的西南隅还出土有四神柱础、龙虎纹青石方板、石碾,“万世千秋”“千秋万岁”瓦当等,应是汉魏许都宫廷的建筑遗物。

文献中未见曹操死后葬于许都的记载,迄今也未闻许都遗址附近有曹操冢。

曹操迎献帝于许都后即开始东讨西征,他在许都的时间主要是中年阶段。公元204年夺取邺城后,邺即取代许都成为当时的政治、军事和文化中心。曹操的老年阶段主要住在邺城。

亳州是曹操的故里。

曹操刚刚起兵时,家乡亲族曾经给予他强有力的支持。但各种文献中,均无曹操葬于谯(今安徽亳州)的记载,也没有证据证明曹氏宗族墓中有曹操本人的墓葬。

陈寿《三国志·魏书·文帝纪》:“甲午军次于谯,大飨六军及谯父老百姓于邑东。”

魏文帝在曹操去世的当年,曾率领大军回过家乡,并大宴家乡父老  。

。

现在的亳州有曹氏宗族墓地,据说曹操的祖父、父亲就葬于此。墓地有东汉墓葬六十余座,但其中并无帝王级墓葬。已经发掘的十余座,推论其中包括曹腾、曹嵩、曹炽、曹胤、曹鼎、曹鸾、曹勋、曹水、曹宪等人的墓。

曹操为什么死后没有归葬老家?中国人不是讲究“落叶归根”吗?平民百姓死后不都葬于家乡村庄附近吗?

通常来看,帝王以“国”为“家”,死后在“国都”附近择地而葬是通行原则。所以西汉皇帝葬于西安附近渭水北岸的咸阳塬、鸿固原、白鹿原;东汉帝王陵墓则在洛阳附近的邙山择地而葬。朱元璋没有葬在老家安徽凤阳,而是安息于南京;自朱棣以后,明朝历代皇帝都归葬在北京附近,从而形成了今天的明十三陵。同样,清朝皇帝也没有葬回东北,而是选中河北易县和遵化的“吉壤”。

曹操身份比肩皇帝,并非平民。尽管亳州是曹操老家,但成人之后的曹操与家乡关系远淡,死后不选择亳州安葬实是情理之中。

问题是,曹操并未葬在东汉的帝都洛阳。公元220年曹操崩于洛阳之后移柩北上,葬在相距近300千米之外的安阳。

为什么是安阳?

真正的原因是:公元213年曹操被封为魏公,封地在安阳。公元216年曹操晋升为魏王,封地仍然在安阳,只是在原来封邑的基础上增加了十个县。曹操虽然死在洛阳,但他选择自己的封地为葬地是最合乎逻辑的。彼时的安阳重要且繁华,继袁绍盘踞,曹操对邺城加以扩建。曹操喜欢登铜雀台与武将痛饮、邀文臣高歌。许昌虽是曹操指挥官渡之战大胜袁绍的幸运之地,但已不在晚年曹操的关注之列。洛阳是汉献帝所居之处,作为臣子的曹操没有道理葬在天子眼前,必然排除洛阳。而彼时的老家亳州远在自己封邑之外,且临近前线,也不适合选为葬地。安阳作为自己封地的重心,便成为曹操死后安息入葬的唯一选择。

汉朝人对于生死,与今天大有区别。他们会在生前就对后事作出安排。曹操在其《终令》和《遗令》中,都曾谈及自己死后的归葬之地。

换句话说,葬于安阳是曹操的意愿。曹操死后,他的儿子曹丕等人只是按照曹操的遗嘱办事。曹操葬在安阳,本来就是极其明确的事情,不需要之一,也容不得之一。

话说到此,有人或许还有疑惑:曹操交代后人将自己葬于“邺西”,邺城不是在河北的临漳县吗?为什么曹操墓不是在河北临漳被发现,而是在河南安阳?

按现代的行政区划,邯郸与安阳分属两个不同省份。邯郸属河北,安阳属河南。没有到过这两个城市的人,或许会以为这是两个遥远的地方。实际上,邯郸与安阳是地理上紧密相连的两个城市。

如果时间倒回1800年前,今天河北省邯郸的磁县、临漳县与河南的安阳县同属于邺。仅仅是现代行政区划将古代的邺地分割开来了。

西高穴二号大墓在今天的行政区划上虽属安阳,但地理位置上距磁县和临漳仅一河之隔。汉魏时期的漳河,曾经在磁县时村营乡中南部和讲武城乡一带绕道往东,从邺都到曹操葬地无水所阻。站在邺城的铜雀台上向西眺望,西高穴一带正在其西部。

带字石牌辨真伪

西高穴二号墓中出土的带字石牌是论证此墓为曹操墓的关键证据。可质疑者说,这些石牌是伪造的。辨伪,于是成为“挺曹派”的必要功课。

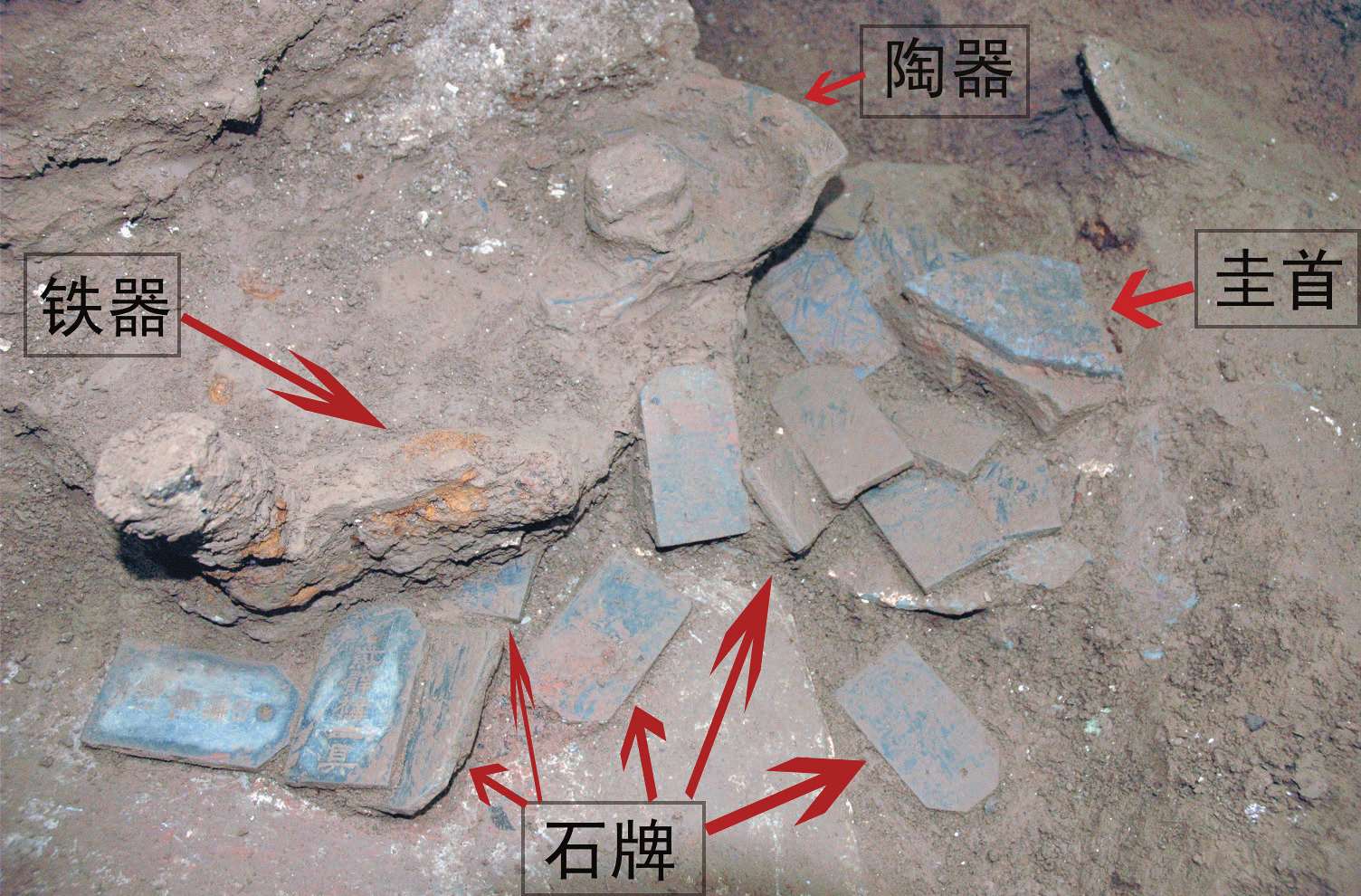

文物的真伪可以从多方面加以鉴定,如形制与功能、材质与工艺、皮壳特征、文字信息(字形、字体、文化内涵)、出土状况、组合关系、发掘过程等。造假文物几乎在每个环节都会露出破绽。而事实上,西高穴二号墓中的文物,无论是发掘过程中现场出土的,还是公安部门收缴的,都经得住检验。

形制与功能

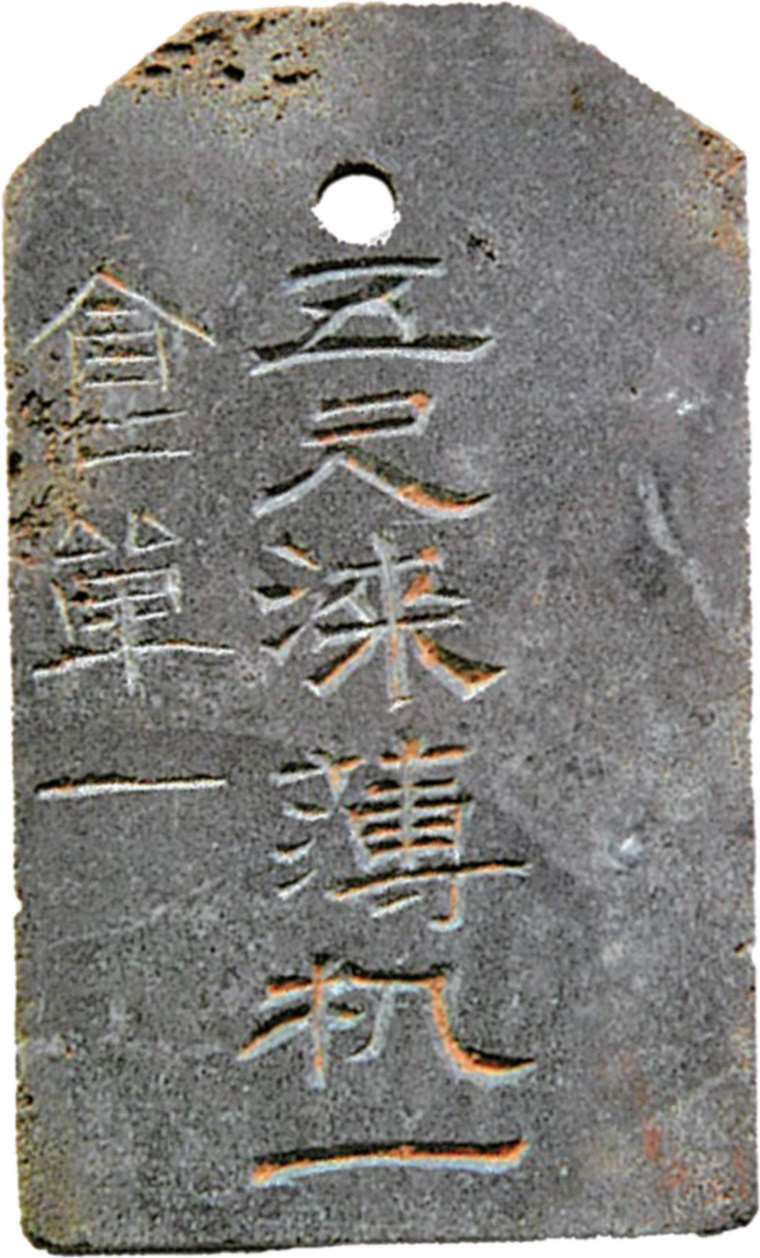

被质疑者视为“挺曹派”关键证据的带字石牌共计66块。包括两类:六边形石牌55块,圭形石牌10块。另有1块石牌残损严重,形制不明。

六边形石牌的基本特征是:通长约9厘米,宽4.8厘米,厚0.8厘米。下部为长方形,上部两边各抹去一角,整体呈六边形;抹角一端钻有小孔,有的孔内穿有铜链条;正反面打磨平整,正面刻字。

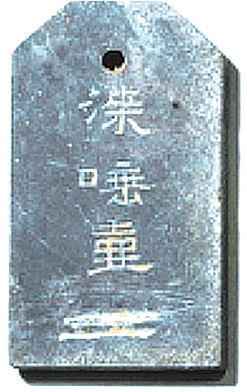

曹操墓出土的六边形刻字石牌(潘伟斌供图)

圭形石牌:通长约11厘米,宽约3.15厘米,厚约0.8厘米。

曹操墓出土的圭形刻字石牌(潘伟斌供图)

任何一个时代的墓葬,随葬品的准备都十分讲究,绝非随意放置。自战国以来,高等级的墓葬,随葬品都是按功能“配置”好的,而且进入墓葬时都要进行登记。用来登记的东西被称为“赗方”或“物疏”。现代学者根据《仪礼·既夕礼》“书遣于策”的记载,称之“遣册”。也有学者称之为“石楬”。

20世纪60年代中期发掘的湖北江陵望山二号墓是一座战国时期的墓葬。该墓平面呈甲字形,墓道在东。葬具有一椁三棺。虽然被盗,墓内器物仍然较丰富,不含竹简共出土了617件。分别放置在墓葬的东室、南室。东室放置祭器、燕器(日常生活用品)、乐器、兵器、车马器、葬仪用器,具体有鼎、敦、竹笥、壶、漆耳杯、玉带钩、木俑、漆木瑟、漆木虎座鸟架悬鼓、铜镞、镇墓兽等。南室放祭器、燕器、乐器、车马器、竹简,包括漆木四矮足案、六足案、八足案、漆木大房俎、小俎、漆木勺、铜剑等。无论东室还是南室,功用相同的器物一般放在相近的地方。

其中的66枚竹简,主要是“遣册”。遣册所记物品有明显的分类,只是出土时多残断,加上墓葬被盗造成的随葬品缺失,遣册与实际随葬器数并不相符。

墓葬中随葬遣册、赗方之风在汉代尤盛。以往考古发现的“尹湾汉简”就有“刀二枚”“笔二枚”“管及衣各一”等字样。

西高穴二号墓中的六边形石牌的正面记随葬品名称及数量,如“书案一”“刀尺一具”“圭一”“璧四”“木墨形清”“胡粉二斤”等。这种石牌实际上是物疏或称“遣册”。曹操生前作有《上杂物疏》,即按物品类别分类的清单。

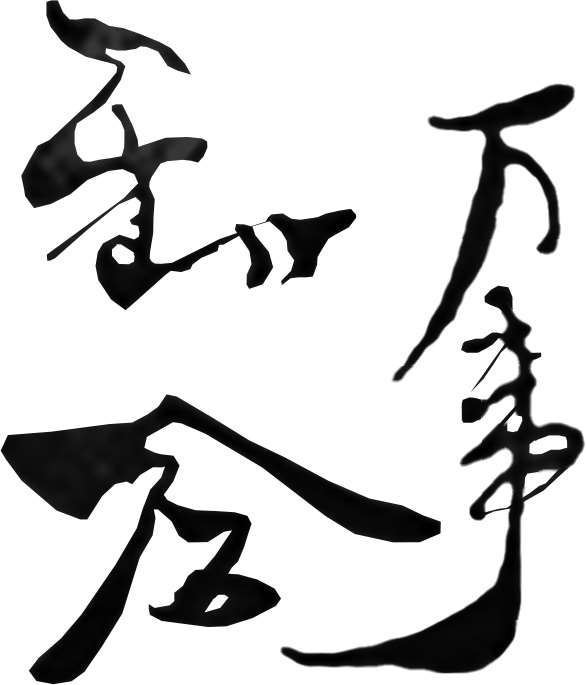

与六边形石牌不同,圭形石牌记器主和器物名称,却不记数量,而且一牌一物,成对出现,如“魏武王常所用挌虎大戟”石牌、“魏武王常所用挌虎短矛”石牌和“魏武王常所用挌虎大刀”石牌。这些石牌的上部有一孔,孔间有一铜环,环上连一铜链。功能可能与前一种石牌有所不同,是更特殊的“物品标牌”。

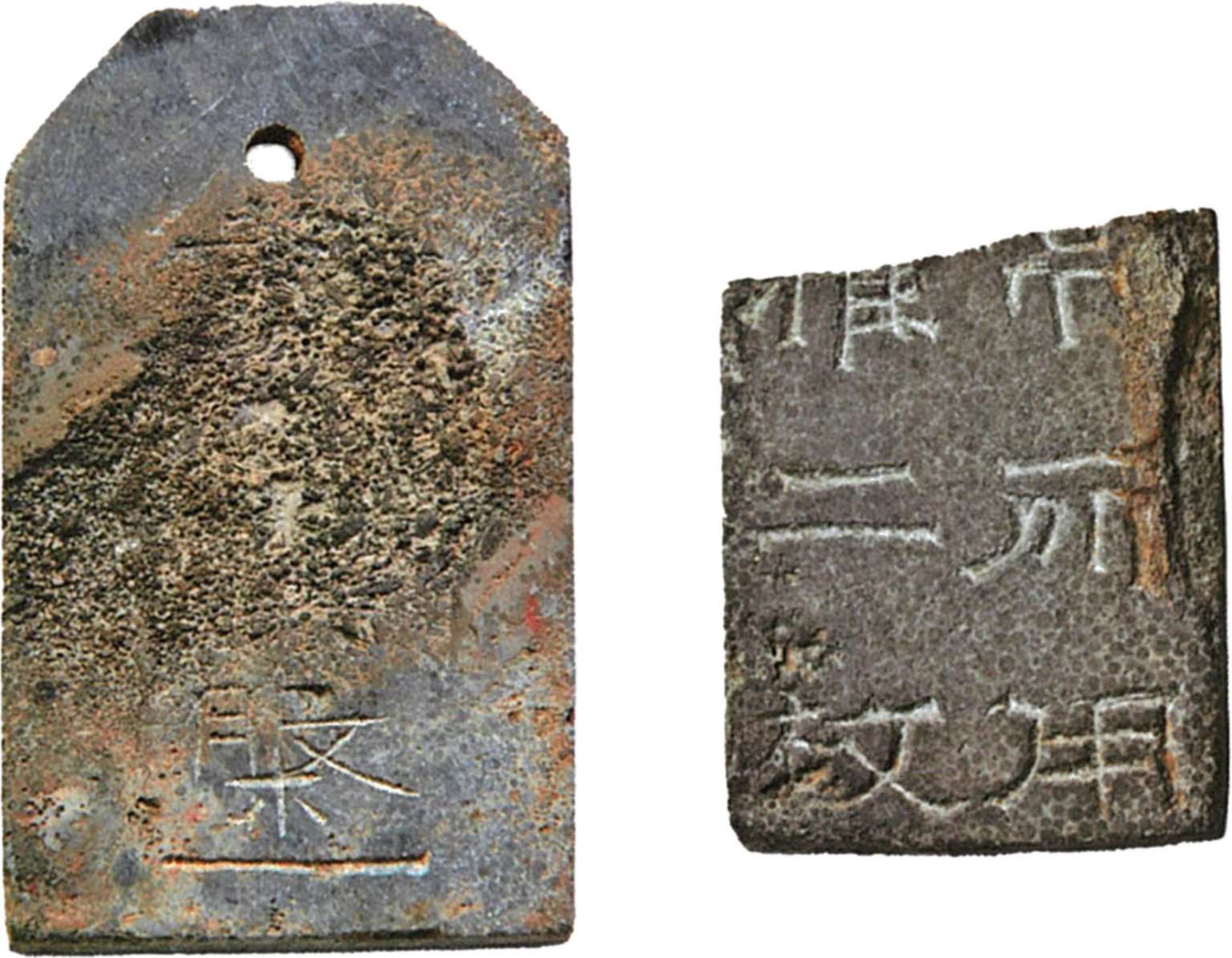

河南洛阳西朱村曹魏墓M1出土石牌

作为“物疏”,两种石牌都符合汉代丧葬习俗,其形制更是有汉代同类文物佐证。曹操墓发掘数年之后的2015年,河南洛阳西朱村发现一座曹魏大墓,墓内即出土了形制和尺寸与之相似的石牌,甚至文字的表达方式(物名+数词+量词)也完全一致,足可证西高穴二号墓中出土的石牌不是孤例。现代人若要“造假”,必须了解此种石牌的存在及其形制、尺寸,还有刻字方式。具有这种“知识储备”的作伪者,天下能有几人?

材质与工艺

质疑者说,带字石牌是考古队找人在河南南阳张衡街订制后埋在墓中,再让人挖出来的,并且煞有介事地说,这样的青石牌子在南阳张衡街到处都是,并且十分便宜。

倘若果真是考古队在张衡街“订制”了石牌,且不说会面临制作者“举报”的风险,即便“订制者”和“制作者”的“职业道德”爆棚,直到今天都守口如瓶,他们选用的“青石”能经得起检验吗?

对于非专业人士而言,“青石”只是青色的石头,但对于专业人士来说,西高穴二号墓中的“青石”应该称为“石灰岩”,准确地说应该称为“鲕状灰岩”。如果拿显微镜观察,石牌上有肉眼不易观察到的鱼子状结构。西高穴二号墓发掘之后的第二年,中国社会科学院考古研究所的考古队在太行山上碰巧找到了这种“鲕状灰岩”,足以说明西高穴二号墓石牌选用的石材,其实正是安阳本地太行山上的。所谓张衡街造假,实属无稽之谈。

曹操墓出土石牌放大后呈现的“鲕状”(鱼子状)结构

质疑者又说,带字石牌是假的。因为石牌的一端开有小孔,小孔内还穿有铜套环链条。汉代怎么可能有套环链条呢?

发出此种质疑言论的人,只好建议他不要信口雌黄,而是去关心一下商代青铜器。他一定会在商代青铜器上,看到3000年前商朝人大量制造的带套环的铜链条。而商朝,比曹操那个时代早1300多年。

皮壳特征

文物收藏家喜欢用“皮壳”二字描述文物表面的综合特征,以鉴定文物的真伪。新近制造的文物,器物表面会留下新的工艺痕迹,而“老物件”的表面,由于氧化等原因,其皮壳富于变化。

西高穴二号墓出土的带字石牌,表皮布满水垢和土垢。如果这些石牌是张衡街订制或新近伪造,一定会有氧化不足的痕迹。

曹操墓出土石牌上的氧化情形以及水垢、土垢

文字信息

有网友强硬地说,在石牌上刻几个字还不容易?这只能说明他小看了写字的难度。

难道真的只是几个字吗?完全不是。无论是“魏武王常所用挌虎大戟”,还是“黄豆二升”,将文字信息拆开,其中至少包含字形、书体、物名、语法和文化内涵等不同侧面。造假者要在每个方面都不留“破绽”,其实十分困难。

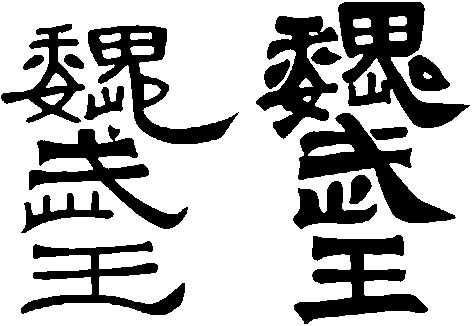

字形:圭形石牌和六边形石牌中的每一个字,都有固定的字形。每个字的结构特点,必须符合汉代的特征。圭形石牌上的“魏”字、“武”字,结构均与今天不同。例如“武”字的写法,左上一笔是穿过勾笔的,而“魏”字,结构中还保留了“山”的部分,并且该部分写在“委”部的右下方。这些都是汉代文字的时代特征。

圭形石牌和六边形石牌中的“魏武王”字样

网友的诸多“指控”中,有一条认为西高穴二号墓出土石牌中出现了简体字,因而石牌是现代人伪造的。他们的逻辑是:简体字是现代创制的,怎么可能出现在曹操墓中呢?

其实这是一个知识盲点。

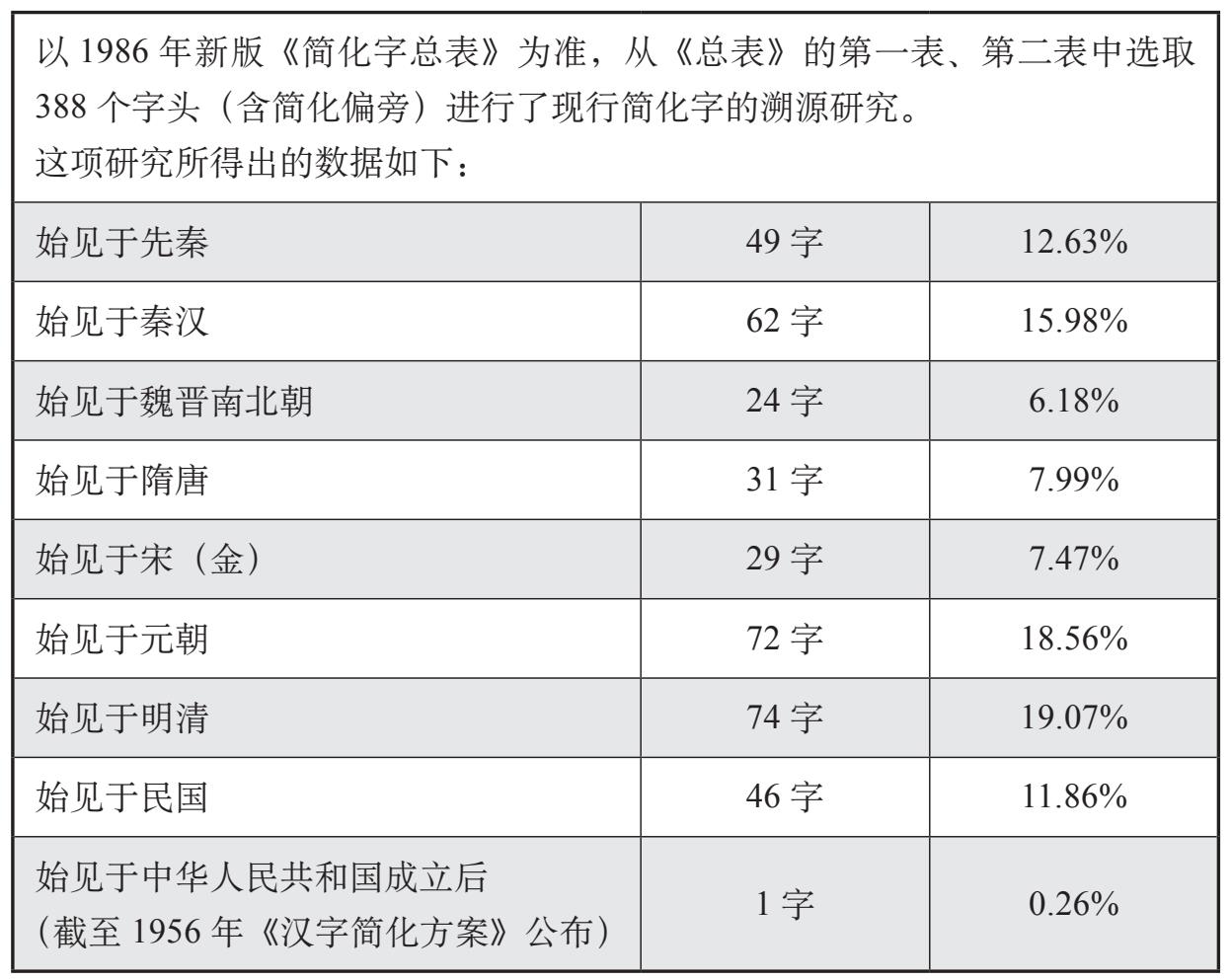

历史上的简体字调查表(作者据中国文字博物馆展板绘制)

中国现代通用的简体字,其实本是古人创造的。中国文字博物馆有块展板以1986年新版《简化字总表》为依据,从《总表》中第一表、第二表中选取了388个字头进行简化字溯源,得出的结论是:现行简化字始见于先秦的共49字,占所选388字的12.63%。1956年的《汉字简化方案》中,只有一个字是1949年后创造的,即窗帘的“帘”字。

曹操墓石牌出土的简体字“机”

西高穴二号墓中有2块六边形石牌,分别刻写有“五尺涞薄机一”和“水軑机一”。其中两个“机”字都写成了简体字(按多数人的想法,应该写成“機”),而实际上,简体的“机”字本来就是汉代文字。此字后来被1956年的《汉字简化方案》选中。许多人不知其详,以为“机”字是今人创造,故视之为造假的铁证。

下图是1件北宋瓷碗。碗底有四个毛笔写就的字:万事和合。正常情况下,此四字应该写成“萬事和盒”,但实际情况是“萬”写成了“万”,“盒”写成了“合”。可见简体字在古代并不鲜见。

宋代瓷器上的简体字“合”(盒)与“万”(萬)

(作者摄,刘子彧图片处理)

书体:书体即书写风格。汉字的书体,风格因时代而变。大致按照大篆、小篆、秦隶、汉隶、楷书等“进化”。西高穴二号墓出土石牌的文字,正是东汉晚期流行的书体风格,其最大的书写特征是笔画的起笔与末笔都加宽或出现“波磔”,呈现一种类似蚕头雁尾的结构。有人以“八分体”概括这种字体。西高穴二号墓带字石牌的字体正有这些特征。

物名:圭形石牌和六边形石牌作为“物疏”或“石楬”,核心是罗列物品名称。物品名称的特点,必与其时代相呼应。所以我们看到其中有“樗蒲床”“胡粉”“渠枕”“丹绡襜”“大戟”“短矛”一类概念。66块石牌,众多物名,若是造假,难免露怯。

语法:无论是圭形石牌还是六边形石牌,其上文字虽然不多,但不同的词汇凑在一起,必须符合当时的语法特点。六边形石牌的语法是“物名+数词+量词”,圭形石牌的语法是“主语+定语+定语+名称”,形成“物疏”或“石楬”的汉式表达。若圭形石牌是后人假造,几乎不可能了解这种特定的表达方式。

曹操墓出土石牌记录的物品名称与语法特点

文化内涵:除了字形和书体,文字背后更复杂的是文化内涵,也即文字所表达的深层含义。倘若圭形石牌和六边形石牌是假造物品,几乎不可能不在文化内涵上露出破绽,毕竟掌握文字背后的内涵太难了。

以“魏武王常所用挌虎大戟”为例。其中的文化内涵,包括“魏武王”的身份、“常所用”的表达、“挌虎”的习俗、“大戟”这种兵器,皆不是随意可以信手拈来并搭配在一起的。魏武王是曹操,他所处的时代正好是流行以“挌虎”表达勇武的时代。这种词汇搭配与文化内涵的一致,不是造假者能够“创造”的,而是圭形石牌制作者处在那个特定时代“自然而为”的结果。

又以六边形石牌为例,“粉”以“斤”论,“袜”以“量”论,处处显示出时代特征。造假者功力再强,也不可能做到完美而不留破绽。

所有的出土文物,无论其名称如何、功能如何,全部都是东汉晚期的风格。任何造假者,就算是一等一的考古学家,也无可能具有“将全部文物制造成东汉晚期风格”的能力。

有些词汇,听起来耳熟,好像是今天的常用词,但经过考证,其实都是三国或魏晋时期的常用语。例如“魏武王常所用挌虎大戟”中的“常所用”“挌虎”等词,都是三国时的社会常用语。

“常所用”和“挌虎”的使用其实也是一种文化现象。

《三国志·吴书·周泰传》裴松之注引《江表传》记录孙权事迹,就有“敕以己常所用御帻青缣盖赐之”的话。记录刘宋事迹的文献《宋书·萧思话传》卷八十八也有“初在青州,常所用铜斗”的记载。可见“常所用”实为东汉末年至南北朝时的社会常用语。

“挌虎”即“格虎”,与老虎争搏,也是勇猛的意思。格虎的用法古已有之。《史记·殷本纪》说殷纣王能够“手格猛兽”。《汉书·东方朔传》亦说到汉武帝行猎“手格熊罴”的行为。《三国志·魏书·任城威王彰传》记任城威王曹彰“少善射御,膂力过人,手格猛兽,不避险阻。数从征伐,志意慷慨”。意思是少年时代的曹彰善于骑射,膂力过人,可以徒手与猛兽搏斗,而且不怕艰险。多次随军战斗,意志坚强。《魏书》卷九十五载有:“遣司虞中郎将贾霸率工匠四千,于东平冈山造猎车千乘……格虎车四十乘……”;《全梁文》卷二十六“常僧景等封侯诏”条有“宣阁格虎队主马广”等。

南阳画像石的东汉“挌虎”画像石拓片

(引自南阳汉代画像石编辑委员会编:《南阳汉代画像石》,文物出版社,1985年)

王子今:《关于曹操高陵出土刻铭石牌所见“挌虎”》,《中国社会科学报》,2010年1月19日,第2版。

可见“挌虎”和“常所用”一样,都可以作为古代文化现象的物证  。

。

地层关系

“埋地雷”是质疑者“合乎逻辑的推想”。将一批伪造的石牌埋入墓中,再由他人挖出,几乎是完美的造假。但这种质疑忽视了地层证据。

考古学之所以是科学,是因为这门学科有颠扑不破的“地层学”可以依靠。

“地层学”原理其实十分简单:但凡人类动过的地层,其物质内容、层理特征(松软程度和颜色)均可以观察分辨。简单地说,若是真有人“埋地雷”,地层不可能是原生地层。然而在考古队留下的发掘照片中,可以清晰地看到,墓葬中的六边形石牌位于长期埋藏才能形成的“地层”中。下图显示出数枚石牌被墓中同出的铁铠甲“叠压”所形成的地层关系。倘若石牌是新埋入的,如何将其置于这副长满铁锈的铠甲之下而不导致土质疏松呢?唯一的结论是:石牌与铁铠甲的地层关系绝非新近形成的。还有,一些石牌被发现于易碎品的下部,甚至被锈蚀的帐构件所压,没有翻动的痕迹,当然不可能是后人制造的“假文物”。因此,石牌是后人造假,人为“埋入”的指控完全没有依据。

曹操墓文物出土时的“地层关系”,虽有扰动,但难以造假(潘伟斌供图)

组合关系

组合关系,是考古学的常用概念。几乎可以肯定怀疑石牌造假的指控者均非考古学圈内人。因为看得出他们没有觉察到古墓中的文物还存在“组合关系”。

组合关系可以简单地理解成考古发掘单位中器物的共存关系或者成套关系。在考古人眼中,墓葬便是独立的考古发掘单位。墓葬中的随葬品,相互之间并不是割裂的,而是出于某种原因“组合”在一起的。例如商代晚期墓葬中,铜觚与铜爵往往相互成套,形成1觚1爵、2觚2爵的“组合”。春秋贵族中,鼎与簋的组合更是具有很强的规律性。9鼎8簋、7鼎6簋、5鼎4簋,显示墓主人不同的身份地位。

曹操墓出土的铁镜以及同墓出土的“镜台一”物疏

组合的另一种情况是配套。配套是强组合。即随葬了A,便一定有B。曹操墓质疑者指控说,考古队派人在南阳伪造了石牌,然后将石牌埋入墓中。然而石牌作为“物疏”或者“石楬”,其上的文字其实是与某种特定的随葬品相关联的。断非简单“伪造”1块石牌便能简单了事。举例来说,石牌“胡粉二斤”,意味着墓葬中定然随葬有二斤胡粉;石牌“镜台一”,就意味着墓葬中定然随葬有镜子;石牌“渠枕一”,则意味着墓葬中必然随葬有渠枕。质疑者信誓旦旦地说,考古队伪造了石牌,殊不知墓葬中出土的锈迹斑斑的铁镜、刻有“魏武王常所用慰项石”的石枕等,与六边形石牌形成严格的呼应关系,证明石牌并非伪造的。

发掘过程

鉴别文物造假,各种情况并不相同。脱离考古遗址的文物,鉴定时只需关注文物本身,而鉴定考古出土的文物则要考虑上述地层、组合关系等一系列因素。将“提前伪造”的文物埋入墓葬之中,然后让人“发掘出来”,岂可与收藏家鉴定手中的文物同日而语?

曹操墓发掘过程中,有科研人员,有技师,更多的是当地征用的作为民工使用的群众。如果有人现场造假,谁能确保“埋地雷”而不穿帮?

曹操墓发掘工作照,显示多人一同作业(潘伟斌供图)

回过头来看,当初一部分人指责考古关键文物造假是多么幼稚。无论是地层关系、组合关系、带字文物的材质、工艺、皮壳,还是文字背后的字形、字体以及文化内涵,均可断然排除造假的可能性。

读懂鲁潜墓志

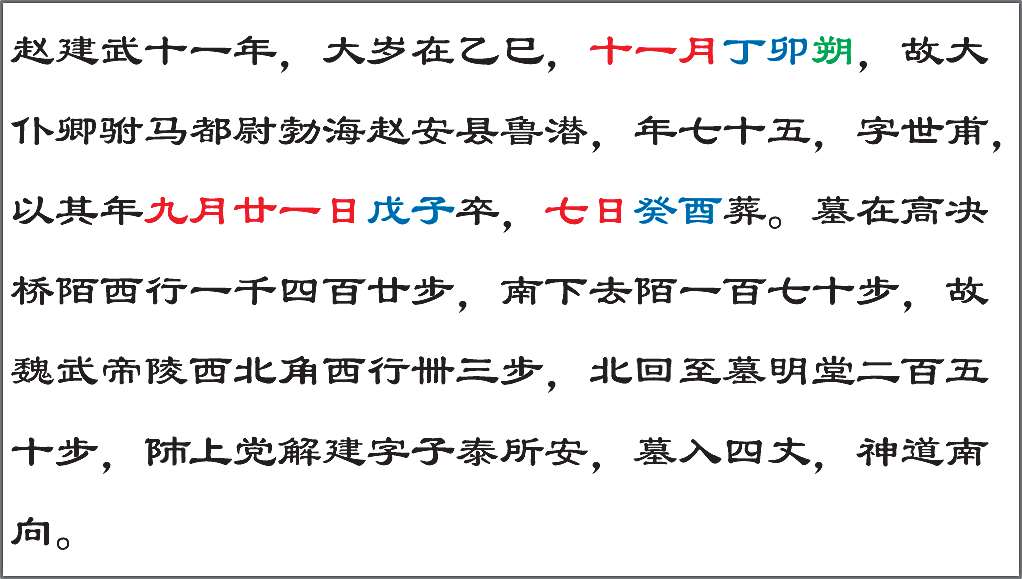

徐玉超发现的后赵鲁潜墓志,的确是论述西高穴二号墓是曹操墓的关键文物之一。这方墓志若是假的,则无法论证墓主人有过“从魏武王到魏武帝”的身份转换。

质疑者论述鲁潜墓志是现代人伪造的,依据逻辑是:墓志开局说鲁潜的入葬时间是建武十一年的“十一月丁卯朔”,但志文随后陈述说鲁潜“以其年九月廿一日戊子卒,七日癸酉葬”。有人因此产生迷惑,这不就是说鲁潜死于当年的九月二十一日,七日之后的癸酉灵柩入土吗。前面所说的“十一月丁卯朔”是鲁潜入土为安两个月以后的事,与九月的“癸酉葬”岂非前后矛盾?在他看来,这种矛盾是考古队作伪水平低劣所造成的。

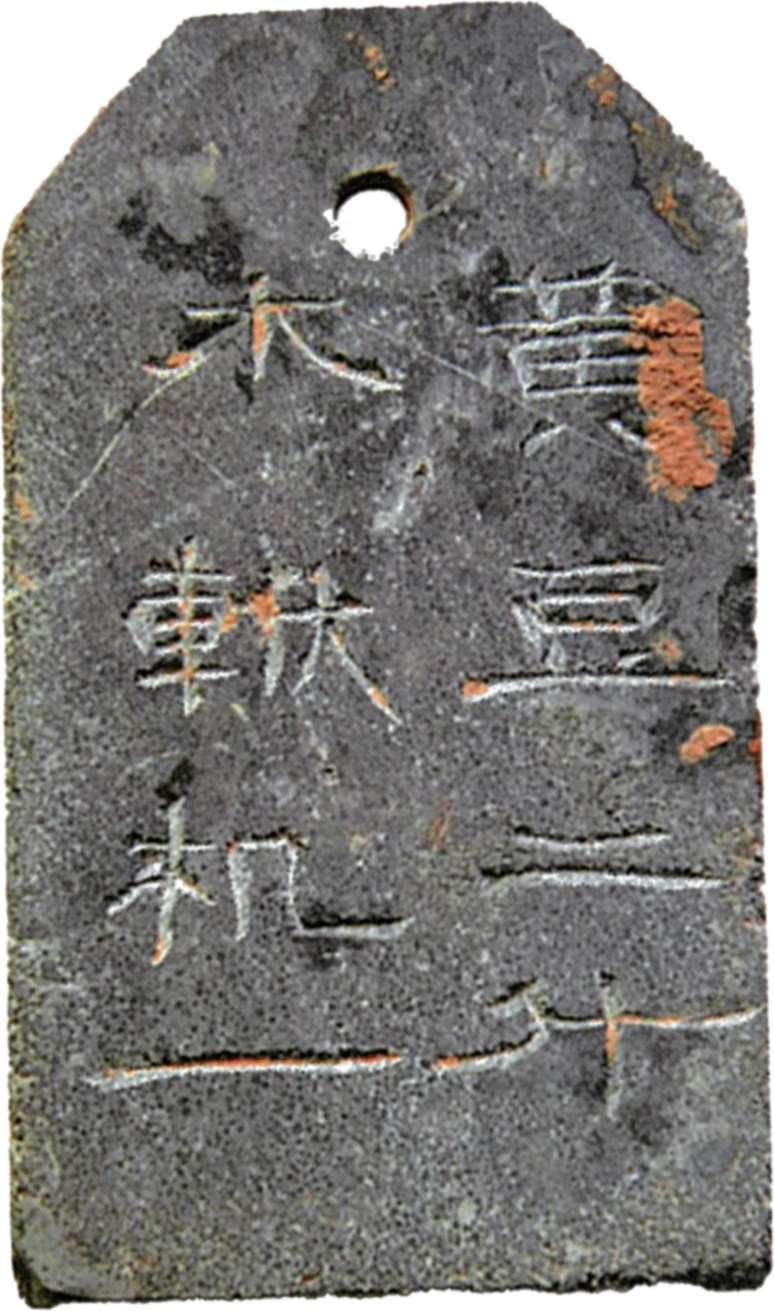

鲁潜墓志原文(图为编辑所加)

果然是这样吗?当然不是。

读懂这方墓志,需要一定的古代历法知识。实际上,这方墓志说的是:鲁潜卒于该年九月廿一(这一天按干支纪年是戊子日),葬于十一月丁卯朔之后的癸酉日(“丁卯朔”的“朔”指初一,即十一月初一,这一天以干支纪年是丁卯日)。“丁卯”和“癸酉”正好相差七日,故志文说“七日癸酉葬”。正确解读便能发现,志文前后并无矛盾。

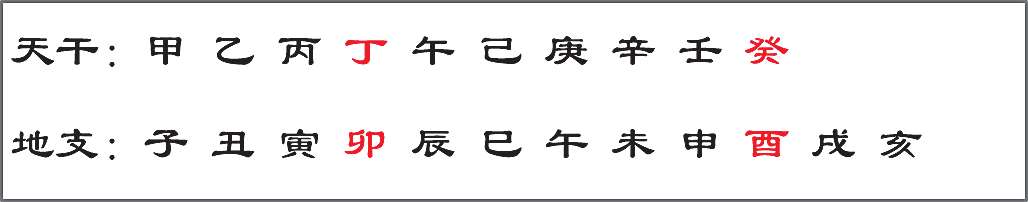

天干地支(图为编辑所加)

两个月的时间差,是因为在汉魏时期贵族亡故后停柩两个月入葬是正常现象。《三国志·魏书·武帝纪》便明言曹操崩于正月,葬于二月。鲁潜之葬,与此相合。

至于“大岁在乙巳”这一句,后赵之时,既以帝王的“年号”纪年,同时也以“岁星纪年”。这正是那个特定时代的纪年习惯。整个志文,绝无半点“作伪”的痕迹。所谓鲁潜墓志造假,纯属没有读懂志文所导致的。

唐朝黄豆蹦进了曹操墓?

关于唐朝黄豆“蹦”进曹操墓一事,其实可以作出最简单的回答:虽然黄豆最早见于唐代文献,难道就不兴考古发现将黄豆在中国的出现时间“提前”到东汉吗?若真这么回答,网友一定认为这是考古队在“硬杠”,是强词夺理。

赵志军:《有关农业起源和文明起源的植物考古研究》,《社会科学管理与评论》,2005年第2期。

其实用不着这么辛苦。农业考古早已证实,距今4000年前,黄河流域的龙山文化或齐家文化居民便已广泛种植大豆  。

。

质疑者会说,这里说的并不是黄豆的起源,而是“黄豆”这一词汇的出现和使用。以前即使有黄豆,用的是别的词,比如“菽”。以黄豆指大豆,最早的文献是唐朝的。现在西高穴二号墓出现“黄豆”一词,怎知不是造假?

曹操墓出土“黄豆二升”石牌

撇开考古资料可以修正传世文献;撇开考古发现常常可以提前某些物品的最早出现年代。我们仍然看证据:

1935年,山西省发现一座东汉墓葬。墓内随葬文物中有一件陶罐,其上赫然用朱砂写着“黄豆、瓜子”四字。这件陶罐上的字被称为“张叔敬瓦缶丹书”。

即使黄豆概念在传世文献中果真始于唐朝,考古发现汉墓中已有“黄豆”二字,难道视而不见吗?

“挌虎大戟”是自用品还是赏赐品

“魏武王常所用挌虎大戟”“魏武王常所用挌虎大刀”和“魏武王常所用挌虎短矛”等都是圭形石牌上的文字。实际上同墓中还出土有“魏武王常所用长犀盾”。质疑者说,此处的“挌虎大戟”“挌虎大刀”和“挌虎短矛”等不能理解成“魏武王”自己的,很可能是“魏武王”赏赐给某位将士的物品。

“挌虎大戟”和“挌虎短矛”作为自用品和作为赏赐品,其本质区别在于:若是自用品,则墓主便是魏武王曹操;若是魏武王针对别人的赏赐品,则墓主便一定不会是曹操,而是那位接受魏武王赏赐者。受赏者将受到赏赐的物品随葬在自己的墓中,以显荣耀。

两种解释若是二选一,哪一种是更合理的解释?

首先必须注意到,上述石牌均明确写有“魏武王常所用”。“常所用”三字,无论解释成“经常使用”还是“曾经使用”,都是自用之物。再者,“戟、刀、矛、盾”四样各不相同,显然是成套兵器。这样的物品,主人亡故之后随葬墓中合乎情理,但用于赏赐他人,尤其是成套地赏赐他人,可能性极低。因而他们是墓主人的自用品,或者说是魏武王本人生前的“常所用”之物。

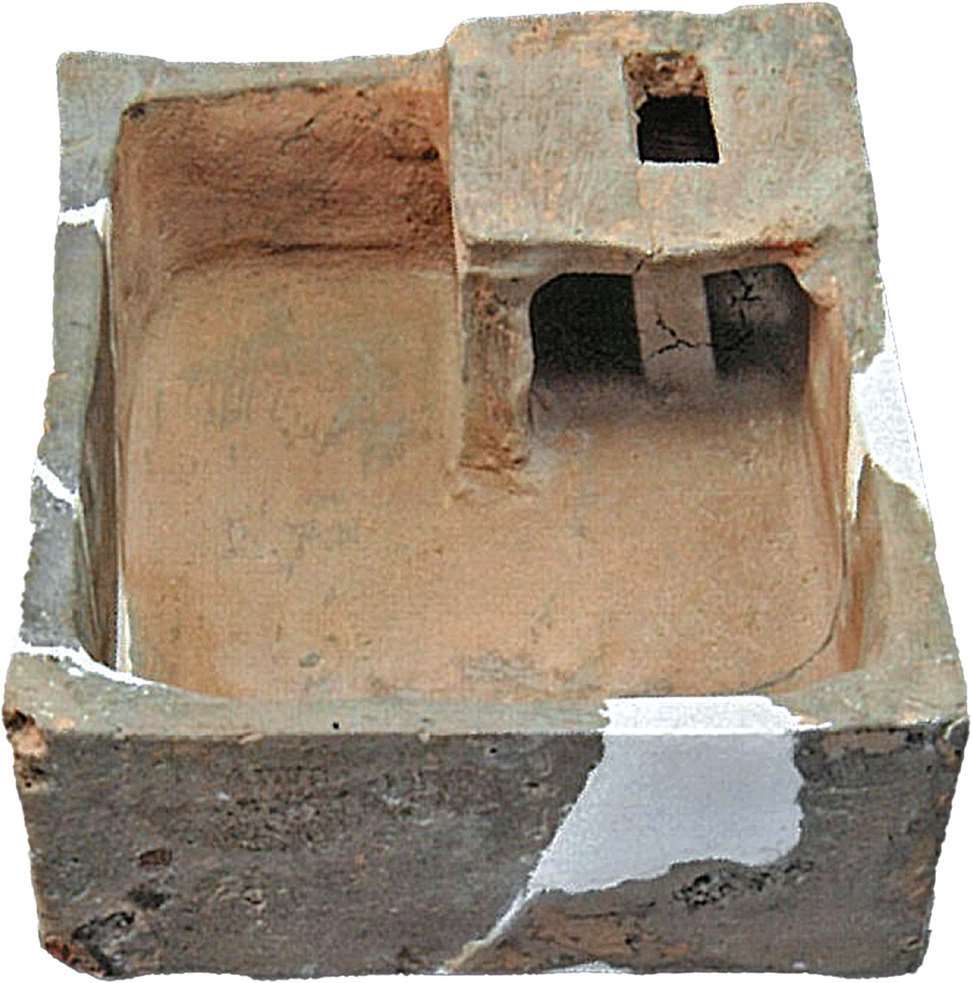

墓主身份与陶圈厕

西高穴二号墓中发现1件陶圈厕。此事让许多人百思不得其解。养猪是民间的事情,曹操贵比帝王,怎么可能会随葬“陶圈厕”呢?因而觉得陶圈厕的发现,降低了墓主人的身份。反过来说,便可否定墓主是曹操的论断,毕竟曹操不是个养猪的。

考古研究靠实证而不是靠想象。认为西高穴二号墓出土有猪圈,从而推断墓主身份不高,完全是基于现代农村生活一厢情愿的推测。南京师范大学一位研究生,趁曹操墓事件争议正酣,出手对田野考古中东汉时期陶猪圈的出土情况作了统计,结果让人大出所料:考古发掘证明,东汉陶猪圈不仅不是身份低下的标志,反而是身份高贵的标志。在已经正式发掘的东汉王陵中,除一座被盗外,几乎都出土了陶圈厕。

曹操墓出土陶圈厕

陶器与金玉

西高穴二号墓虽然被盗,仍然发现大批陶器。经过修复发现共计有250多件,均为明器。这些陶器是经过严格配置的,种类包括礼器、厨房用器、餐饮用器、日常生活用具、生活设施、文房用具等。

礼器:鼎12件。

厨房用器:陶灶、甑、釜、炙炉、盆、多子格、盘、碗、瓢勺、汤匙、耳杯、壶、尊、三足盘、案等。其中陶灶4件、甑4件。

餐饮用器:案8件(6件长方形,2件圆形)、陶盘24件、陶碗15件、陶壶4件、陶卮4件、陶耳杯51件(大小不一)、陶豆15件、瓢勺7件、漏勺10件。

曹操墓出土陶井、陶盆

日常生活用具:多子槅、熏炉、三足中空盆、熨斗、器盖。

生活设施:井1件、圈厕1件、磨1件。

文房用具:陶砚台1件。

陶俑:人物俑2件、动物俑3件。

其他:龙头器柄、扁长方形器柄、簪、支架等。

这些陶器形体偏小、工艺粗糙、装饰简单,似乎仅具象征意义。说明墓主实施的是薄葬,却同时又以陶器的配置“标明”墓主人的高贵身份。例如随葬的陶鼎数量多达12件,器形虽小,但数量堪称天子规格。

曹操墓中还发现有部分金银器和玉器,但数量不多。

既是“薄葬”,为什么会有金银?

曹操墓中随葬的物品分为两类。第一类是“常所用”的物品,第二类是曹操死后人们专门为其准备的物品。墓葬中的大部分物品,实际上都属于第一类。这些金银玉器也当如此,甚至可能是衣物箱笼上的点缀之物。随葬这点东西,并不违反曹操自己定的“金珥珠玉铜铁之物,一不得送”的遗令,更不能说明曹操墓实施了“厚葬”。

碳十四或热释光断代很难吗?

碳十四和热释光是考古学中常用的两种测年方法。为什么曹操墓的年代测定没有采用这两种方法呢?有网友质问:碳十四或热释光断代很难吗?

实际上,采用碳十四或热释光断代是再容易不过的事情,但实施这两种方法断代之前,先要看是否必要。就西高穴二号墓的年代考订来说,碳十四测年和热释光测年均无必要。墓葬出土文物相对丰富,考古队已经完全能够通过出土器物准确给出墓葬年代,断定为东汉末年;相反,无论是碳十四还是热释光,其测年结果难免出现各种误差。墓内零星发现的木制品,碳十四检测之后很难做到像随葬品给出的“东汉末年”这样准确;而热释光方法更是只能够给出大致的年代范围。如此宽松的年代范围,对于讨论墓主人是否是曹操,难以满足要求。既然考古类型学方法,特别是文字本身所携带的年代信息,已将西高穴二号墓的年代定在东汉末年,再以碳十四或热释光测年求取一个大致范围,无异于“画蛇添足”。

当然这只是就碳十四或热释光测年的“必要性”而言。考古界并不反对测年。若非要测年,又有何不可呢?

为什么不检测人骨DNA?

西高穴二号墓中发现了三枚人头骨以及少量人的肢部骨骼。墓葬本身的“内证”可证明那枚年龄60岁以上的男性头骨应该就属于曹操本人。

不少人追问:现代科学技术发达,墓葬的骨骼是否是曹操,做一下DNA分析不就可以验证了吗?据说还有曹姓人士自称曹操家族后裔,自告奋勇,愿意为曹操的研究提供比较标本。

其实这同样是一个类似于要求对文物做碳十四或热释光的想法。给西高穴二号墓的人骨做DNA分析,如果不是没有意义,至少也是一个“得不偿失”的建议。

至少有五个理由支持上述说法。

A:人死以后,他的DNA分子会降解,也就是说,遗传物质会随着时间的推移不断减少。时间越长,能够从骨骼中提取基因片断的概率就越小。能否从古代骨骼标本中成功提取DNA,很大程度上取决于骨骼的保存程度。西高穴二号墓中的人骨标本保存状况都不大好,成功提取的概率很低。

B:人骨DNA的实验,需要严防标本污染。西高穴二号墓在下葬以后的1800余年的历史中,曾经多次被盗。仅2006年以来,便有多批盗墓分子进入过墓室中,甚至连曹操的头骨也被从后室抛置于前室。实验过程中要清除这些污染几乎是不可能的。

C:即便提取DNA成功,又将面临没有可资比较研究的参照标本。而用于比较的DNA标本当然必须来自确凿的曹氏后人。然而1800年后的今天,又有谁能说他就是真正的曹操后人呢?

D:西高穴二号墓的其他考古证据已经足以证明其中的男性头骨属于曹操。仅仅为了“验证”这一结果做DNA检测没有必要。

E:好的考古发掘工作,必须时刻将文物保护铭记在心。西高穴二号墓中最有价值的文物,既不是“魏武常所用挌虎大戟”石牌,也不是“魏武常所用挌虎短矛”。最重要的文物,无疑是曹操的头骨。我们应该以百倍于法国人保护名画《蒙娜丽莎》的努力来保护曹操的人头骨。而现代的DNA测试,都是有损试验阶段,我们有什么理由让曹孟德1800年后再惨遭伤害呢?

为何没有出墓志或印玺?

在考古工作中,许多墓葬墓主人的身份都是通过墓志确认的。

墓志是一种载有墓主信息的特殊随葬品。通常是石质、砖质,也有少量铁质或瓷质的。南北朝,特别是唐、宋以后墓葬中,墓志不仅写明墓主人的姓氏,还将其籍贯、年龄、经历一并说明。

西高穴二号墓为什么没有发现墓志?还是本来有墓志,被盗墓贼盗走遗失了呢?

“告地状”为墓志的滥觞。参见赵超:《墓志溯源》,《文史》第二十一辑,中华书局,1983年。

两汉时有“告地状”,通常书写在木牍上,记录死者姓名、籍贯、丧葬时间、随葬品清单。东汉时,墓葬内又出现墓砖铭,简单记录死者的姓名、籍贯。墓志即由两汉时的“告地状”或“铭文砖”发展而来  。

。

严格意义上的“墓志”,南北朝以后才出现。东汉、曹魏、西晋时,正处在墓志起源的阶段。这一时期墓志的形式和内容都还没有定型(例如晚于曹操墓125年的后赵鲁潜墓志,其内容就未定型)。

墓志不是墓葬中的必需随葬品。中国古代,墓志限于文武百官或中、下层人士使用。帝王死后用的是“哀册”,以墓志随葬者尚无先例。

“哀册”是帝王专用记录祭文的文件。20世纪80年代,北京丰台王佐乡史思明墓所出的哀册为汉白玉材质,阴刻文,字口填金。因为史思明在“安史之乱”时称过帝,因此有资格使用哀册。唐乾陵陪葬墓懿德太子墓也出土了哀册。表面上看违背礼制,实际是“号墓为陵”,享有帝王级待遇,故并非违制。

曹操一生未称帝,按制不能使用“哀册”。因此曹操墓中不出土墓志和哀册,都属正常。如果出土了墓志或哀册反倒不合理。

曹操墓中没有随葬印玺,可从曹操儿子曹植的《武帝诔》中找到线索。《武帝诔》记述了曹操下葬时的情景,其中两句特别提到“玺不存身,唯绋是荷”,意思是说,为了严格地遵守曹操的遗令,曹操生前所用的印玺都没有随葬。

墓主为何不能是梁惠王、石虎、冉闵、高欢或者曹奂?

勤快的质疑者发现西高穴二号墓出土的“魏武王常所用挌虎大戟”“魏武王常所用挌虎大刀”和“魏武王常所用挌虎短矛”等文物将墓主直指“魏武王”,于是迅速找出历史上多位能与“魏武王”扯上关系的人物:

魏击(?—前371):魏文侯之子。三家分晋后魏国第二任君主。死后其子魏罃于大梁称王(即梁惠王)后,追尊其为“武王”,算是我国历史上最早的“魏武王”。

石虎(295—349):后赵皇帝。曾将国都迁至邺城。公元349年病逝葬于邺城,安葬在显原陵,庙号太祖,谥号武皇帝。

冉闵(约322—352):公元350年建“冉魏”,后被追封为“武悼天王”。文献谓有“左杖双刃矛,右执钩戟”之勇。352年战死,仅活了30岁左右。

姚襄(约330—357):羌人。东晋升平元年(357)五月与前秦军交战时在关中被杀,年27岁。姚苌称帝后追谥姚襄为魏王,谥号为武。也即“魏武王”。

高欢(496—547):东魏权臣,一生征战,死后谥为“武王”。东魏武定八年(550),高欢之子高洋废黜东魏孝静帝元善见,建立齐国,史称北齐。高洋追尊高欢为太祖献武帝,后被改尊为高祖神武帝。

质疑者一方面否定西高穴二号墓是曹操墓,另一方面急于找出他们认为的“墓主”。上述人物,都沾一个“武”字,而且与“魏”有关,于是以残缺知识大开张冠李戴之游戏,将上述人物排了个遍。有人说墓主是魏武侯,有人说是冉闵,有人说是姚襄,有人说是高欢……

其实仅年代一项,上述人物便与西高穴二号墓不合。有人坚持说西高穴二号墓的墓主是曹奂。曹奂是曹魏末代皇帝,死时已是公元302年,距西高穴二号墓的年代已有八十年之久。时间跨越八十年,实物用品和生活风俗早已发生巨大变化。站在曹奂所处的时代,如何解释西高穴二号墓中的文物古董?更不要说晚于东汉末年百年之久的石虎和数百年之后的高欢。再者,冉闵战死时才30岁,姚襄更是30岁不到。西高穴二号墓中60岁以上的男性头骨,如何配得上这两个年轻的脑袋?再者,姚襄是与前秦作战在关中被杀,死后应葬在秦地而不是邺(当时邺地已属燕)。

西高穴二号墓该如何命名?

西高穴二号墓既然是曹操的墓,那么,这座墓应该怎样定名最合乎历史实际?

自西高穴二号墓发现以来,已经出现过多种名称,如东汉大墓、曹魏大墓、曹操高陵、曹魏高陵。听起来不是问题的问题,实际似乎已经发生某种“混乱”。

曹操是个历史人物。他有自己的时代、有自己特定的身份。曹操虽然被尊为曹魏的“高祖”“武皇帝”,但死在东汉末年,故称“曹魏大墓”明显不妥。

《三国志·魏书·武帝纪》:“谥曰武王。二月丁卯,葬高陵。”曹操死后,曹丕等呼其墓为“高陵”。

曹植《武帝诔》:“既次西陵,幽闺启路。群臣奉迎,我王安厝。”其中将曹操墓称为“西陵”。这是在“高陵”定性的基础上,加上了地理的概念,因此也是可以的。唐朝以前很多诗人将曹操墓称作“西陵”,是因为他们作诗时均在邺城或者相州。

命名古代大墓,地理位置通常不是首要的考虑条件,基本“要素”是人名与身份。

常人之墓为墓,皇帝之墓为陵。虽然将西高穴二号大墓称为“曹操墓”简单明了,但未将曹操“生前等同皇帝”,死后被追认为“武皇帝”的身份表达出来。比较合乎传统文化的称呼是“曹操高陵”或“魏武帝高陵”。

考虑到“曹操”在中国人心目中不仅仅是个历史人物的名字,更是文化符号,无论西高穴二号大墓如何命名,“曹操”两个字或许都应该保留。

因此,西高穴二号墓的最佳名称应该是:曹操高陵。