8.2.1 NFC概述

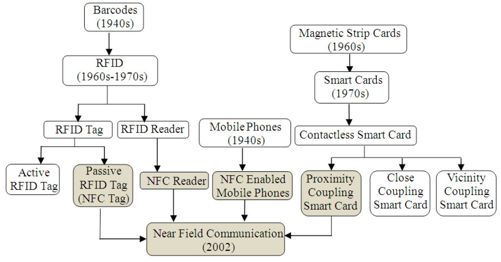

通过图8-1所示的NFC技术演化历程可知,NFC融合了三条主要的技术发展路线[2]。

图8-1 NFC技术演化历程

·RFID技术路线,即无线射频识别技术(图左边)。该技术路线发源于条形码(Barcodes),然后发展出了RFID,最终出现了NFC中的两个重要组件NFC Tag(标签)和NFC Reader。NFC Tag的作用和Barcodes类似,它是一种用于存储数据的被动式(Passive)RFID Tag,其最重要的特征就是NFC Tag自身不包含电源组件,所以它工作时必须依靠其他设备(比如NFC Reader)通过电磁感应的方式向其输送电能。和NFC Tag相对应的组件是NFC Reader,它首先通过电磁感应向NFC Tag输送电能使其工作,然后根据相关的无线射频通信协议来存取NFC Tag上的数据。

·磁条卡(Magnetic Strip Cards)技术路线(图右边)。该路线最终演化了NFC使用的Proximity Coupling Smart Card技术(有效距离为10cm,对应的规范为ISO/IEC 14443。注意,图中的Close Coupling Smart Card的有效距离为1cm,对应的规范为ISO/IEC 10536。Vicinity Coupling Smart Card的有效距离为1m,对应的规范为ISO/IEC 15693)。粗略来看Smart Card和RFID Tag类似,例如二者都只存储一些数据,而且自身都没有电源组件,但Smart Card在安全性上的要求远比RFID Tag严格。另外,Smart Card上还能运行一些小的嵌入式系统(如Java Card OS)或者应用程序(Applets)以完成更为复杂的工作。

·移动终端线路,演化了携带NFC功能的终端设备(图中间)。随着移动终端越来越智能,NFC和这些设备也融合得更加紧密,使得NFC的应用场景得到了较大的拓展。本书第6章在介绍Wi-Fi Simple Configuration时(6.1节)曾介绍过一个例子,即智能手机可通过NFC来和AP交换安全配置信息。一个与之类似的例子是NFC Connection Handover技术,它描述了两台智能终端如何通过NFC相关协议来选择合适的数据传输方式(例如Bluetooth或Wi-Fi,受限于传输速率以及有效距离,NFC本身不适合大数据量传输)。

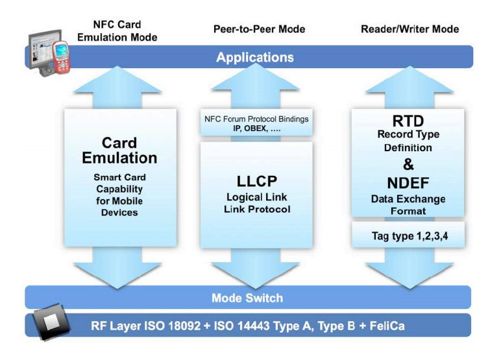

了解NFC技术的演化历程之后,我们来看看NFC现在的样子。图8-2所示为NFC技术框架[3]。

图8-2 NFC技术框架

由图8-2可知,从用户角度(即图中的Applications层之上)来看,NFC有三种运行模式(operation mode)。

·Reader/Write模式:简称R/W,和NFC Tag/NFC Reader相关。

·Peer-to-Peer模式:简称P2P,它支持两个NFC设备交互。

·NFC Card Emulation模式:简称CE,它能把携带NFC功能的设备模拟成Smart Card,这样就能实现诸如手机支付、门禁卡之类的功能。

Application之下的三个箭头描述了三种运行模式所使用的协议栈。这部分内容将留待下文分析。

NFC使用的是无线射频技术。在RF层,与之相关的规范是ISO 18092(NFC Interface and Protocol I,简称NFCIP-1,该规范定义了NFC RF层的工作流程)和ISO 14443 Type A、Type B,以及FeliCa。

ISO 14443全称为非接触式IC卡标准,它从RF层面定义了如何与不同的非接触式IC卡(其实物可以是NFC Tag、RFID Tag、Smart Cards)交互。ISO 14443定义了Type A和Type B两种非接触式IC卡。

·Type A最早由Philips公司制订(其生产的芯片商标名为MIFARE,现在由从Philips独立出来的NXP公司拥有,目前世界上70%左右的非接触式IC卡都使用了MIFARE芯片,例如北京市的公交卡)。

·Type B(主要用在法国市场)由其他公司制订,二者最终都成为ISO标准。

·FeliCa(也称为Type F)由Sony开发,它最终没有成为ISO标准,而成为日本工业标准JIS X6319-4,所以FeliCa主要用于日本市场。

Type A、B和F主要区别在于RF层的信号调制解调方法、传输速率及数据编码方式上。关于ISO 14443和FeliCa之间的区别,请读者阅读参考资料[4]。

RF层之上是Mode Switch,用于确定对端NFC Device的类型并选择合适的RF层协议与之通信。

提示 由于NFC是从多种技术综合发展而来,所以读者在学习NFC时将会碰到很多规范,如上文所提到的ISO 18092以及ISO 14443、FeliCa等。除了ISO等标准组织制定的规范外,NFC Forum也制定了一系列的标准和规范。由于篇幅问题,本章仅介绍NFC Forum定义的一些规范。对ISO相关规范感兴趣的读者可在本章基础之上自行阅读。

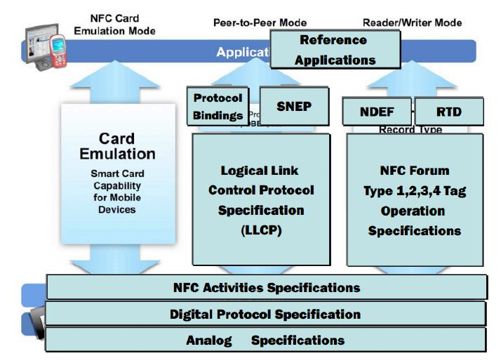

图8-3所示为与NFC技术框架相对应的NFC Forum所定义的规范框架[3]。

图8-3 NFC Forum规范框架

由图8-3所示的NFC Forum规范框架可知,NFC Forum本身只定义了P2P模式和R/W模式相关的规范,规范的细节将留待下文详细介绍。CE模式比较复杂,下文也会讨论和它相关的一些知识。

在RF层,NFC Forum定义了三个主要规范。

·Analog Specifications:该规范描述了NFC设备RF层的电气特性。

·Digital Protocal Specification:该规范在ISO 18092、ISO 14443及JIS X6319-4之上定义了NFC设备之间的数字通信协议,它使得基于不同底层协议例如Type A或Type F的NFC设备之间或者NFC设备与其他使用ISO 18092等规范的设备之间能够交互。

·NFC Activities Specification:该规范为各运行模式对应的协议栈提供支持,例如P2P模式下两个NFC设备如何建立链接,R/W模式下NFC Device如何操作NFC Tag。

图8-3最上层的Reference Applications表示NFC Forum在应用层面所定义的一些规范。目前有两个规范。

·Connection Handover:两个NFC设备通过它来协商用蓝牙或Wi-Fi来开展后续的数据传输工作。

·Personal Health Device Communication:该规范定义了如何利用NFC技术在个人健康设备之间交换数据信息。

另外,除了图8-3所示的规范外,NFC还制定了一个NCI(NFC Controller Interface)规范,该规范制定了一套交互接口,使得主机设备(Device Host,以手机为例,NFC芯片被集成到某个手机中,那么手机就是Device Host)能够使用这套接口来和NFC芯片交互。

下面,先讨论NFC三种运行模式,而NCI相关知识将留待本节最后介绍。

提示 关于NFC Forum制定的各种规范及简要说明见参考资料[5]。