第六章 从政:为寡头们工作(50—53岁)

开始受到三桓的重用——担任大司寇——推动齐鲁联合——“东方反晋联盟”——享受上层贵族的生活

“五十而知天命”

阳虎之乱改变了孔子的命运。

阳虎刚刚失败,孔子就收到三桓家族的邀请,请他出来当官,而且是大官。这年他50岁。孔子说,“五十而知天命”,他觉得正好可以干一番大事业,实现自己一贯的理想了。

掌权的三桓家族如何做出的这个决定,史书没记载。可以想象一下,这三个家族的领袖,季桓子、孟懿子和叔孙武叔,曾经如何紧张焦虑地在一起开会研究,就像一个连年亏损、险些破产的企业,几位股东凑到一起,试图物色一位得力的新经理人。

首先,三桓家族希望鲁国建立稳定的政治秩序,避免再次出现阳虎式的叛乱。

孔子的一贯主张,就是遵照周人灭商后周公建立的那一套政治秩序,诸侯服从天子,贵族服从诸侯,百姓服从贵族。这套道理掌权者都懂,也都不愿实践。但如今,阳虎之乱吓坏了三桓家族,当年他们对鲁昭公的行为,现在阳虎在他们身上重演了一遍。他们害怕这种来自下层的叛乱,需要孔子来替他们教育不得志的小贵族安分守己。当然,他们又不愿把权力都上交给国君,这是他们不能完全接受孔子的地方。现在病急乱投医,只能走一步算一步了。

还有,三桓家族现在有点青黄不接:季孙氏和叔孙氏的当家人物都刚上台不久,年纪轻资历浅,难以控制局面。孔子学生多,这些人有文化,一直想当官,很多人地位也不低,作为一个群体,能量不可忽视。

更关键的是,三桓不争取孔子,他们的敌人就会争取。这是三桓家族最担心的。

阳虎虽然逃亡了,但还在国外虎视眈眈伺机杀回来。季氏的家臣、费城宰公山不狃是阳虎的同党,当年曾和阳虎一起迫使季桓子“盟誓”,现在公山还在割据费城,对抗季氏。他向孔子发出了邀请,要孔子来费城和他一起执政。

费城一直是季氏家族的大本营,如果孔子也倒向阳虎一方,像当年的南蒯一样割据费城,三桓的麻烦就更大了。

孔子也意识到了事态的严重性,他真考虑过去费城投奔“乱党”。老学生子路感到不理解:您老一辈子讲尊卑秩序,现在怎么想跟公山这种叛逆混到一起?(关键他还是阳虎的同党!)

孔子解释:现在公山不狃内外交困,处境不妙,他真缺一起干事的人,当然是我的机会。这次是真能干大事业的,就像西周乱了,周平王迁到了洛阳重新立足,不是也把东周维持起来了吗?我到了费城,也能干出这样的事业!1

《史记》关于这段更详细一些,孔子的说法是:当年周文王、周武王在西方的时候,靠着丰、镐一小块地方,就灭商统一了天下。如今费城虽小,同样能干一番事业!

这消息肯定让三桓坐不住了。

其实和公山不狃合作并不是孔子的首选。真要那样,他早秘密出发了,不会这么磨蹭。放出这种消息来却不动身,也是在给三桓开价,让他们重视自己。

这一幕,和15岁的孔子把母亲的丧停在大道上,谋求去孔家认祖归宗很像。先把舆论造出来,让对方不得不重视;同时请中间人疏通、斡旋,直到对方开出自己满意的价码。现在三桓里孟懿子资历最老,年纪最大,当年又跟孔子读过书,他对孔子的推荐和保证应该起了很大作用。

到了有所作为的关键时刻,孔子就不是书呆子了,他有自己的一套生存智慧。

内政外交大转向

孔子和三桓一番接触后,终于出山做官了。他出身不够高,直接进朝廷中枢,以前还没先例。而且上面是一个萝卜一个坑,得腾个缺才能安置孔子。

孟懿子等人的办法是先给孔子安排个过渡职务,让他担任中都宰,可能是都城曲阜的市长(也有人说是另一座城市)。名义上说,曲阜还没被三桓家族瓜分掉,还是国君能管辖的地盘,孔子担任中都宰这个职务,就是比士高一级的“大夫”了,但还不是高级的大夫,是“下大夫”。孔子也不可能接替阳虎的季氏大管家职务,那名分不高,对他太屈才,孔子不会接受。

另一方面,三桓解除了世代担任大司寇的臧孙家族的权力,给孔子准备位置。前面说过,十六年前鲁昭公想除掉三桓,臧孙家的臧昭伯参与其中。三桓赶走昭公,稳住阵脚后,让臧昭伯的堂弟臧会当了臧氏族长。这个臧会人品卑劣,三桓也看不上眼,现在正好给孔子腾缺。

孔子在中都宰任上干了不到一年,也没什么太出名的政绩。《礼记》记载他发布过关于葬礼的规范,要求棺材板不能薄于三寸。春秋的寸短,三寸大约是今天的七厘米,也不算太厚。那时“礼不下庶人”,这是对贵族葬礼的要求。

之后,孔子就被提拔成了小司空(大司空的副职),大司空是孟懿子。不久孔子又升任大司寇,正式进了中枢朝廷,主管鲁国政法工作。这就成了“上大夫”,也就是“卿”,相当于后世的宰相,能和三桓一起开国务会议、决定国策了。(见彩图4、彩图5)

彩图4(左)、彩图5(右) 明清人所画孔子为鲁司寇像(作者不详)

如果是现在,可以放在“政务公开”栏里。第一幅把孔子画得太凶了,画家可能想表现法官的威严,结果却像个门神。真正的孔子可能更像第二幅。

能接受孔子进中枢,三桓也是破例了。鲁国几百年历史里还没有先例,阳虎掌握过鲁国的实权,但他没这正式名分。

可是孔子毕竟不是大贵族出身,所以他当大司寇,却没有得到世袭的封邑,只拿俸禄(工资)。也许是他过于谦让,主动开口要的话也能得到一块儿,但孔子立志先干出一番事业再说。他的待遇是每年六万斗粮食,折合成现在的度量衡标准,是三十万斤左右,能养活七八百口人。

孔子知道他是靠什么走到这一步的。进入中枢后,他和孟懿子等三桓领袖一起规划,努力抹去阳虎在鲁国的痕迹,改弦更张。

首先是安排孔子的弟子们当官。阳虎等人逃跑后,三桓家族的很多职位都空缺,现在正好让孔门弟子填补。孔子教学生最强调思想品德,学生里少有阳虎这种敢想敢干的野心家,三桓自然放心。所以孔子的老弟子子路,现在当了季氏宰,首席大管家,这是阳虎以前的工作。

漆雕开、冉雍、原思等几个弟子,有的不想出来工作,有的想工作但不想拿工资,孔子还给他们打气。比如原思给季氏家当某地的宰,有九百钟粮食的年薪,原思不想要。孔子说别不要啊,你家不缺的话,可以分给你的街坊邻居啊!2

安排完人事,下一个举动是外交转向。

阳虎时期,鲁国是亲晋、敌齐。如今阳虎又逃到了晋国,所以外交要整个改弦更张,全反过来,和齐国结盟,一起对付晋国。这个转向不简单。从一百多年前的晋文公开始,鲁国一直追随晋国,从没有过二心。但到孔子这时候,情况变了。

晋文公以来的几代国君,都能驾驭国内的大贵族。但到孔子从政的时候,晋顷公已经控制不了国内的六大寡头了。这些贵族寡头之间矛盾越来越深,搞得中原列国无所适从。

齐国是大国,本来对晋国就不太买账,现在便公然反晋。原来依附晋国的卫国,在晋、楚之间摇摆不定的郑国,这时都下决心背叛了晋国,和齐国站到了一起。孔子也要实现齐鲁和解。

孔子弟子多,搞外交不缺人才。他先派弟子公西赤到齐国联络,商谈两国停战和好。公西赤留在家里的老母亲都拿到了国家津贴。孔子本来不愿出这笔开支,因为公西赤家本来就挺富有,但经不住冉有说情,还是签字批准了。3

“东方反晋联盟”

鲁定公十年(前500年)夏,孔子52岁,齐景公、鲁定公在鲁国的夹谷相会。会见和随后的盟誓仪式都由孔子主持。看到十余年前在齐国谋职的孔丘如今变成了鲁国执政之一,齐景公心中应该颇有些感慨,他把阳虎叛乱时带到齐国的几座城池归还了鲁国。齐鲁两国不仅实现了和解,还建立了一致对抗晋国的同盟关系。

这次会见,《左传》的记载很险恶,说齐景公先是想埋伏士兵,劫持鲁定公,被孔子识破了。《史记》的记载更像小说,说齐国人让一群侏儒小丑登上会场,唱唱跳跳,败坏了会场庄严的气氛,孔子很生气,下令把侏儒都砍成了两截。这个戏剧性很强的段子,被后世称为“夹谷之会”。

《史记》多出来的这段“杀侏儒”,应该是后人编的故事。即便是《左传》的记载,恐怕也有些夸张,因为齐景公在位这些年,待鲁国一直不错。当年鲁昭公逃到齐国,多亏齐景公照顾着,现在两国正式和好,没必要耍什么花招。齐国人性格都比较随便,大大咧咧,不拘小节,按司马迁的说法,叫“宽缓阔达”4。像孔子这种书生自然不适应,难免大惊小怪。

二十多年后,鲁定公的儿子哀公,和齐景公的孙子平公会见,齐平公一时高兴,给鲁哀公行了个稽首大礼——当时人都是在垫子上跪坐,最高的致意就是把手放在席子上,额头拜在手上,这叫稽首——哀公拘泥不肯还礼,让齐平公很愤怒,后来还自编了首歌,骂鲁国人都是只读儒书的呆子。5

虽然缺乏经验,跌跌撞撞,孔子这个叛晋亲齐的外交转向还是完成了。从地缘政治上讲,这是晋国寡头并立、内耗增加、影响力下降之后的必然趋势。

孔子促成了鲁国和齐国关系正常化,但这只是开端。接下来就要形成一个以齐国为中心,鲁、卫、郑参与的军事同盟,目标是共同对抗强大的晋国。

前面已经介绍过,郑国几年前已经和晋国翻脸了,阳虎当政的时候,还替晋国教训过郑国。现在郑国当然欢迎鲁国加入反晋阵营。

卫国和晋国反目则更有戏剧性,责任主要在晋国。

一百多年来,鲁、卫一直老实服从晋国的领导,但到孔子这一代,特别是阳虎掌权的几年,晋国的智、赵、中行等六家大贵族寡头争权,政出多门,决策紊乱,卫国君主灵公感觉无所适从,逐渐不服从晋国领导。在孔子50岁时(阳虎失败出逃的那年),晋国的执政赵简子带军队去和卫灵公会见。赵氏家族原来和卫国关系疏远,赵简子想借这机会给卫国施加压力,让卫灵公老实点。

卫灵公本来也接受了这个教训,但晋国方面狂妄得越来越过分。赵简子派手下一个叫成何的贵族代表晋国,和卫灵公举行盟誓仪式。晋和卫都是出自周王室的封国,如今晋国一名中下级贵族居然和卫国国君平起平坐,举行神圣的仪式,显然过于无礼;事情还远不止此,当双方歃血——向神灵敬献血酒时,成何不让卫灵公和自己同时举杯,伸出一只手拽住了卫灵公的手腕子,双方几乎发生肢体冲突。

卫灵公这时已是在位三十三年的老人了,实在咽不下这口气,他向卫国大夫们表态说:“寡人无能,羞辱了卫国的社稷,请各位占卜再选一位国君吧!我和各位一起服务这位新国君。”6

卫灵公这人个性并不嚣张,而是颇为隐忍。而且春秋的君主,远不是口含天宪的极权至尊,卫灵公没法直接命令贵族大臣们做出重大转向,只能用这种半是哀求、半是要挟的方式表态。但卫国这时也没有敢公然无视君主的大贵族,于是卫国上层决心彻底和晋国决裂,倒向齐国。

齐景公、卫灵公两个老人一拍即合,组成反晋联军,一度攻入晋国。

这样,齐、卫、鲁、郑四国正式联合对抗晋国,可以称之为“东方联盟”,因为它的核心国家——齐、卫、鲁,都在中原的东方,而晋国在西方。

组成这个联盟和晋国对抗,确切地说,是和掌控晋国的赵简子、赵简子手下的阳虎作对,是孔子在鲁国执政的主要事业。

大司寇和春秋的法

孔子的职务是“大司寇”,理论上说,这是主管治安、刑法、诉讼、劳役犯等一系列法律事务的最高长官,现在看来,这是一个非常庞大的司法体系。

孔子的春秋时代,列国的官僚机器还很不发达,列国朝廷不会直接管理老百姓,都分封给贵族了。老百姓不能跟贵族打官司,百姓之间的纠纷、案子,都由封主贵族来管,实际是封主任命管家“宰”处理。朝廷大司寇管的都是贵族内部的纠纷,工作量就小多了。

而且孔子那时,从周王朝到列国的朝廷,都没有成文的法典,判案子或者处理纠纷,都是依据不成文的所谓“习惯法”——这是现代人的说法,古代统称“礼”,内容庞杂包罗万象。但孔子编辑的那些成文的“礼”都是礼仪类的,还没涉及法律,因为孔子并不重视刑法、民法层面的法律。

孔子当司寇审判案子,主要依靠前代传下来的各种惯例,而且要灵活运用。孔子说过:“审判案件的时候,我就像当事的原告、被告一样,把自己放到他们的立场去揣摩,才能真正理解案情和双方的感受。这工作的最高境界,就是让双方都服气,再不会上诉继续闹。”7

很多具体的案子,其实是孔子的学生替他做前期工作,拟定判决意见,孔子最后签字批准就行。子路干这工作很出色,别看他出身卑微,但很有头脑,处理行政事务的能力很强,而且效率很高,当天的事情都能立刻处理完,不会拖到第二天。孔子一当官,脱颖而出的就是子路。孔子夸奖他:“几句话就能把一个案子说明白的,也只有子路了!”8

在孔子这时,也有个别国家搞过颁布成文法的工作,这里也介绍一下。

第一次是在孔子16岁时(鲁昭公六年,公元前536年),郑国的“当国”(国务总理,犹如鲁国季氏担任的大司徒)子产下令“铸刑书”,就是把若干刑法条文铸造在一件青铜器上。

当时列国都不习惯这种搞“成文法”的行为,批评意见很多,晋国的大贵族叔向和子产是好朋友,还专门写信批评子产,大意是说:搞好政治,主要靠正面的教化,劝人向善。如果发生什么案子,大家开会分析讨论就行了。而你现在把刑罚都定出来,还向社会公布,这正好是鼓励人们用法条互相争斗,也就没有敬畏之心了!

子产的回信先是致谢,又为自己解释说:太长远的事情我也考虑不到,但眼下我是为了救急,“救世”,您的意见我虽然不能采纳,还是要牢记您的恩惠!

第二次是在孔子39岁时(鲁昭公二十九年,公元前513年)。晋国执政的两位卿——赵鞅和荀寅,也铸造了一个“刑鼎”。这个鼎是用铁做的,那时铁应该比青铜还贵,这些铁是向全国贵族的封邑均摊征收的。鼎上铸的刑法条文,却不是这两人编写的,而是三十五年前去世的范宣子(名士匄),他也曾长期担任晋国执政的卿。据说孔子也很不看好晋国这次铸刑鼎,说这样反倒会引起乱子。论调和当年叔向批评子产一样。

郑国和晋国这两次发布的法律条文,都没有保存下来。有现代学者推测,说这是战国“变法”的先河。因为战国时期列国变法,一般都要颁布成文法典,最早的是李悝在魏国搞变法,颁布《法经》,那是孔子之后近一百年的事。

但是如果我们对春秋历史了解得多一些就会知道,郑国、晋国这次所谓公布法律,和战国变法制定的法典不是一回事。为什么?因为战国变法,制定成文法的大前提,是国君搞了君主集权,把贵族势力压制下去了,要直接统治全国的老百姓(以前都是由贵族直接统治的),这就要有一套很具体的法律给地方官们用,不能让官员随意判案。

但孔子那时还不行,那时列国还没搞君主集权,都是大贵族寡头协商“共和”治理国家,他们不会给老百姓制定法律,靠贵族或管家的口头裁决就足够了。

那晋国和郑国为什么会出现最早的成文法?

因为这两国的特征,都是几家大贵族世袭垄断了国家政权,郑国是七家,晋国是六家。这些大贵族之间为了争夺权力、地产,矛盾越来越激烈,有时是宫廷政变,有时会升级成内战。范宣子和子产制定的法条,是用来规范贵族之间的秩序,主要是防止有人多吃多占引发矛盾,也防止有人反目动手开战。

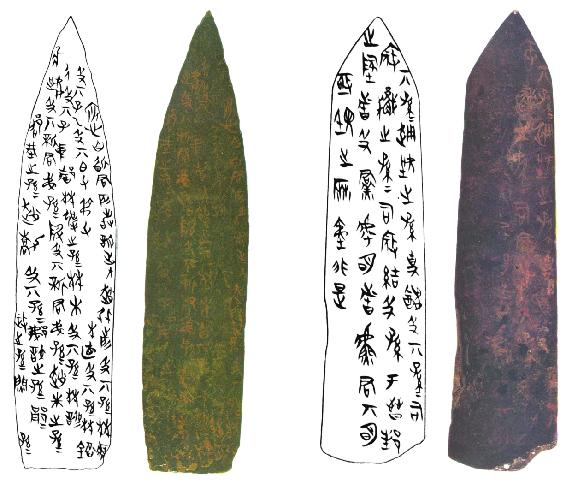

就在孔子这个时期,晋、郑这几国不光有法律颁布,还有很多贵族们的集体盟誓,就是一致向神明发誓:要搞好团结,公忠体国,不能搞内部纠纷。像阳虎当年带着鲁定公和三桓搞的盟誓就是。晋国和郑国更多,郑国都城遗址(在今河南新郑)发掘出来很多春秋晚期的祭祀坑,里面埋的是盟誓的时候献给诸神的祭品,猪牛羊。晋国故地发掘出来的,则是盟誓的文书,写在玉片上,埋在祭祀坑里,在山西侯马出土,叫“侯马盟书”。(见彩图6、彩图7)

彩图6(左)、彩图7(右) 赵简子的盟书,出土于山西侯马(山西博物馆藏)

这是赵简子和晋国贵族的盟誓文书,制作时间在孔子55至63岁之间。当时赵简子一边与齐、卫、鲁、郑的东方联盟作战,一方面和晋国的范氏、中行氏内战。为取得其他贵族支持,赵简子和他们频繁盟誓,制作了大量盟书,仪式结束后盟书被埋入地下。

《诗经》里说:“君子们经常搞盟誓,可越这样乱子越多啊!”9因为团结的时候不用盟誓,频繁盟誓恰恰说明已经不团结了。晋和郑发布成文法,跟这些盟会的意义差不多。而且,这法条能铸造在鼎等铜铁器上,内容肯定不会太长,最长也不超过一千字。这么点篇幅,没法像战国的法律那样方方面面规定很细,只能是约定一些贵族间的政治规范和违规的处罚标准。

郑国、晋国用法条规范大贵族的关系,孔子和当时列国贵族的舆论都普遍不看好。从后来的历史看,也确实没起到什么作用:晋国的几大贵族还是继续争斗,打到最后剩三家——韩、赵、魏,分裂成了三个国家。郑国倒基本稳定住了,没打起来,算是寡头共和制度维持比较好的,但国力却越来越弱,最后被新兴的韩国灭了,鲁国的下场也一样,被楚国吞并了。

如果看看欧洲的贵族时代,视野会更广一些。欧洲中世纪,国王们和贵族也有分权的矛盾,但像春秋这样贵族彻底架空国王的还不多。所以欧洲是贵族们和国王搞盟誓,订法条,规定各自的势力范围和权利义务。英国这个现象最明显,就是八百年前的“大宪章”,主要是贵族们防范国王权力扩张。公元1500年之后,英国的王权还是慢慢扩张了起来,侵蚀贵族的权力,把贵族规训成服务王权的角色。欧陆其他国家大同小异,有特色的是法国。1500年以来也是王权加强,制服和收编贵族,后半程经常闹革命,没有贵族身份的老百姓造反,贵族和王权站在一起,都被革了命。

贵族的生活

孔子早年生长在乡下农家,成为贵族后才搬到都城曲阜里面。《论语·乡党》记载了一些孔子在乡里(社区)生活的言行,而且是和他从政时的各种言行放在一起的。所以孔子当了大司寇之后,可能搬到了新社区的新房子里面,这两种记载就放一起了。

这里说说孔子在“社区”的生活,这属于社交生活和邻里关系。

春秋时阶级划分明显,“士、农、工、商”,是最主要的世袭阶层。其中士是贵族,其余的都是平民。能居住在曲阜城内的农民很少,主要是士、工、商三个阶层,或者说职业。那时的居住区划分比较严格,各阶层的人各有城区,不会杂居。商人居住的城区是“市”——市场,那时大街上不能随便开门店做生意,必须在“市”的街区里面。手工业者也有专门的城区,现在考古发掘出一些西周春秋的城址,都能看到这种手工作坊集中的城区。因为像冶金、制陶、制作骨器这类作坊,遗址很容易分辨。士大夫等贵族,也集中在自己专门的城区里面。

当然,高级贵族会有好几个“家”,都城里有一处主要的家,供在朝廷上班用。大贵族的宅院很大,往往要占一个街区甚至更多。春秋不像后世,官僚机器没那么发达,官府衙门也很少。大贵族除了上朝和国君、同僚们议事,平时都是在家办公。比如季氏当司徒,他家就等于司徒府(衙门)。

此外,贵族在都城郊外往往有一处乡间别墅,供假日里家人、同僚们休闲聚会。然后,在自己的封邑还会有一处家宅,如果犯了错误,得罪了国君,贵族往往要辞职回封邑里居住,表示闭门思过。大贵族的封邑很大,像三桓家族瓜分了鲁国,他们都要营建一座城池做自己的封邑中心。

都城里士、工、商分城区居住,这是普遍情况,但也有例外。比如齐国的老丞相晏婴,他家就住在市场附近,而不是贵族城区。他解释说:这样买东西方便。但鲁国是很重视传统礼仪的诸侯国,按阶层分区应该比较严格。

那时不仅农村里有乡,城里的城区也叫“乡”。跟贵族生活有关的“乡”,都是指都城里的城区。比如贵族礼仪里,有专门的“乡饮酒礼”“乡射礼”,有人误会成在乡村里喝酒、射箭,其实这是贵族们的宴会,一般是在家里举办。城里同乡的街坊邻居叫“乡党”,也不是农村老乡的意思。

孔子成了贵族,肯定会尽量住到“士”的城区里面。从《论语》记载的他的社区生活可以看到,他正是生活在贵族士大夫扎堆的街区。比乡再小的街道、社区叫“里”。孔子说:家所在的“里”,一定要有仁人做邻居才好,这样便于求知。10

那时的贵族街区,基本都按家族亲属关系分布。孔子在曲阜城里安家,在孟氏家族生活区建房子的可能性比较大,因为他这家庭一直和孟氏有上下级关系。

对于不务正业、屡教不改的贵族子弟,当时有“强制搬迁”的惩罚措施:第一次惩戒,先强制搬迁到相邻的城区(乡),离开家族、宗族的聚居地;如果还不改悔,就强制搬到郊外;再不改,搬迁到边境,直到最后放逐到化外蛮夷之地。后世的流放刑罚就是从这来的。

乡饮酒和乡射,是都城贵族们主要的社交聚会。孔子编辑的《仪礼》中,对它们的程序有详细说明。古代注释家说,这是管理乡的大夫组织的活动,按时令举行。其实不一定,有影响力的贵族可以随时召集,像孔子少年时,季氏宴请所有“士”以上的贵族,就算是一次大型的乡饮酒礼。孔子成了大夫,肯定常参加这类宴会,他家也可能组织类似的聚会。

乡饮酒礼,或者比较正式的社交宴会,一般主人家拟好需要宴请的宾客名单,派发请帖,还要请一位擅长社交的贵族担任司仪。客人到了以后,按照年龄在堂内依次就座。古代中国不像现在坐椅子、沙发,那时都是“席地而坐”,地上铺一张大席子,上面有每个人坐的小垫子,宾主登堂入座,要脱鞋、脱袜子,跪坐在垫子上,具体说就是先跪下,再坐在自己脚后跟上。成语“正襟危坐”,这个危坐就是跪坐。孔子坐有讲究,“席不正,不坐”11。

中国古人喜欢用“磕头”表示尊敬,跟这坐姿有关,因为那时坐着就是跪着,弓腰低头表示初步的敬意,这叫“拜”,其实就是跪着鞠躬。更高的敬意,就要把手放到席子上(左手在右手上),躬身把额头磕到手背上,这叫“稽首”,类似于后世的磕头。唐宋以后,中原人不再席地而坐了,磕头就成了很特殊的礼节。

如果席间表示恭敬、致谢,就跪着把身子直起来,这叫“作”。孔子在社交场合很谨慎,如果见到穿丧服的、穿礼服(正式的冠冕,上朝的装束)的,哪怕是很亲密的私交或者比自己年幼的,都要表情严肃,跪起来“作”一下,表示尊重。见到盲人经过也是,这种人一般是乐师。如果穿丧服、礼服的或者盲人已经落座了,孔子经过他们面前就小步快走(趋),这也表示尊重。12

宴会和射礼

贵族的社交宴会有一套复杂程序。主家仆人先请客人洗手,有专人端着温水壶(匜)和接水的铜盘伺候,洗完有人奉上手巾。商周青铜器里面,有很精美的“盘”,比如著名的“虢季子白盘”,都是接洗手水的。当然,只有在很隆重的社交宴会上,才会用这种精美铜盘。

这么洗手的时候有讲究,就是手上的水不能乱甩,要等主家人奉上手巾擦手,不然就是对主人的不尊重。晋文公重耳早年流亡时,一次没在意这规矩,就惹下了麻烦。

席地而坐吃饭,没有共用的大餐桌,而是每个人面前摆几只盛菜肴的高足盘(古代叫“豆”,字形就像个高脚盘),搭配酒樽和盛主食的器皿,比如盛米饭的小竹篮——“笾”。这有点像西餐的分餐制,而且连桌子都不用。

吃饭前,宾主一般先举一下酒和肉,表示敬一下天上的神明,然后每一步吃什么,喝什么,都有专门的主持人负责安排,上酒、菜都有顺序。

正餐有各种的炖熟、烤熟的肉和内脏,顿顿吃得起肉,是贵族最主要的特征,他们也叫“肉食者”,这种人大都长得白白胖胖,普通农民就又黑又瘦了。

餐具有类似西餐的餐叉,主要是吃肉用,还有勺子和筷子。这些餐具有竹木质地的,也有铜或骨制的。

除了肉食,还有主食——主要是蒸饭和稀饭,佐餐的调料酱,腌菜,米酒(那时没有白酒)。腌菜和调料酱的种类很多,各种蔬菜、野菜、肉类乃至水产品都可以做酱、腌菜。《礼记》里写道,吃饭时不能用手把米饭捏成饭团(毋抟饭),说明当时人可能还有用手抓饭吃的做法,只是不能搞得太随意。

吃到一半,几位乐师登场奏乐,乐曲顺序都是定好的,还有歌手演唱《诗经》里的篇章,一般都是和宴会有关的内容。演奏完毕后,主人还要向乐师敬酒,上饭菜。

光看这些程序规定,会觉得太拘谨了。其实宴会的后半场,这些仪式性的活动就少了,气氛更加自由、活跃。主人或宾客可以起身唱歌、跳舞,这叫“式歌且舞”13,就是又唱又跳。先跳舞的人,还要用动作邀请坐着的人来一起跳,“坎坎鼓我,蹲蹲舞我”14,“蹲蹲”不一定是往下蹲,而是跳来跳去的样子,在鼓点伴奏下翩翩起舞。唐宋以后,汉人基本都不会跳舞了,其实之前是很流行的。

喝过三轮酒之后,往往就有人开始醉了,入席时还正儿八经,颇有威仪,这时就大喊大叫,灌别人酒,说些让人难堪的胡言乱语,跳舞也站不稳,时不时摔个跟斗,把盘、碗餐具踢翻了,甚至帽子都掉了。这时主人就感到麻烦了,主持人会试图控制醉汉,但也不容易,因为他很可能是地位高的人物,不敢得罪。要是醉酒的人再多一些,宴会就可能以打斗收场了。15

宴会正式结束,要长者先离开。那时60岁的老人可以在公共场合拄拐杖,孔子每次宴会,都要等持杖的老人都离开了再退场。16当然,这肯定是他60岁以前的事,以后就和老先生们一起离场了。主人家主仆要关照客人离开,特别是喝醉酒的,得哄着扶他上车,老实着别摔下来。

按礼仪,参加宴会的客人,第二天还要到主人家答谢,再一起吃一顿,这次的礼节就不那么严格了。

乡射礼,是比赛射箭的聚会,它的起源,应当是周人早年的习武操练,到春秋时也变得文质彬彬了。乡射礼的前半段和饮酒礼差不多,都是主人招待客人进家,吃喝,奏乐,然后开始比赛射箭,有专门的主持人兼裁判,而且不止一位,各有分工。

参加射礼的人多,先要选出两个“代表队”,一个队里要兼有主人家的人和客人,也要兼有不同等级的贵族:大夫和士。比赛一般进行三轮,每次每人射四支箭。代表队射完后,主人和地位高的嘉宾射,再由其他宾客射。

要选一个人报告射箭命中的靶数,他躲在箭靶附近的一块牌子后面(避免被误伤),这块牌子叫“乏”,所以那时有个“承乏”的习语,是担任某种职务的谦称。在射箭的时候,射手是“袒”的,就是把上衣褪下来塞到腰间,裸着胳膊便于拉弓开弦。有些地区风气开放,比如齐国,或者更南方的陈、蔡等国,因为长期受南蛮楚国影响,贵妇人也会参加社交宴会,喝多了气氛就比较暧昧了,常出各种艳遇乃至丑闻(但史书中还没有女人参加射箭比赛的记载)。

每一轮比赛结束后,射手退场回到坐席,计算两队的成绩,输的一方要喝酒,由赢的一方倒酒,端给输家喝。所有宾主都射完后,入座吃喝、奏乐。然后可以再比赛一轮。最后既有个人成绩,也有代表队的全体成绩。

在这种社交场合,孔子一般都比较低调,很少高谈阔论,“恂恂如也,似不能言者”17,连射箭的机会也尽量推让。有个街坊“达巷党人”觉得这是深藏不露。孔子听说了,对弟子们说:“射箭和赶马车,我干一样就行了,还是赶车吧!”18大概常有喝高的人,得有人驾车把他们送回家。

射礼包含了很多吃喝宴会的内容。而在正式宴会里,还可以举行简化版的射箭游戏,就是“投壶”,把箭投到一个长颈陶壶里,这种壶一般高一尺多,口径接近六厘米,壶肚子里装满豆粒。比赛投壶也分主、宾两组,有专门的主持人,规则比射礼简化了很多。

孔子对射礼的评价不错,他说:君子没有什么要争的,非要说有的话,就是射礼了吧!双方互相揖让,再登上射位,下场后又互相敬酒。这才像君子的争法。19

孔子时代搞射礼的时候,古希腊小城邦的男人们正在光着身子赛跑、摔跤,扔标枪、铁饼。相比之下,周人的竞技比赛项目确实太少,而且没有对抗很激烈的。

孔子的交往圈子里,也有些比较“出格”的人物。比如一个叫原壤的,他是孔子的老朋友,但不是颜家庄那个环境的,应该是他认祖归宗后在孟氏贵族社交圈里结识的。这个原壤的风格很像魏晋名士,不遵守各种礼法,任性放荡。这和同性恋一样,也算是贵族社会到晚期的文化现象,但孔子时代是刚出现这种苗头。

据说原壤母亲病逝,孔子尽朋友的义务,去原家帮助操办丧事,给尸体入殓。原壤却不干活,他爬到了院里一棵树上大喊:我好久不唱歌了啊!然后唱了一首情歌。孔子只能自己该干啥干啥。

有人问孔子:他自己家的丧事都不关心,你何苦忙活呢?孔子说:我就是把我该干的干好。20

在社交场合,原壤也经常放荡不拘礼节,比如在宴会上,他公然把两条腿伸直了坐席子上。那时正规姿势是跪坐,把脚伸到前面很不礼貌。孔子就拿手杖敲原壤的小腿,一边还骂:你小时候不尊敬家长,大了没什么作为,老而不死,这就是贼啊!21这时的孔子和原壤应该都是五六十岁的人了。

鲁国还有个叫“互乡”(也许是他住的街区的名字)的士人,大概有比较严重的洁癖和自闭症,甚至还有忧郁症,很难和人交流。但有一次,他居然到孔子家登门拜访了。

当时陌生士人结交,有一套“士相见礼”。最重要的是,第一次登门拜访时,要有一位起引荐作用的中间人。如果没有,可以让自己的仆人在前面敲门,递送名片和礼物,反正不能自己一个人登门,那样太冒失。这个互乡见孔子,却只带了一个小孩子当介绍人,大概是他的儿子。

孔子的弟子们都很纳闷,不知道该不该接待他。孔子说:既然人家来了,还挺按礼节办事的,就见见吧。反正到家里就算咱们的客人,离了我家,他干的事情就和我无关。22

当大司寇的第一年

当领导一段时间,孔子自认为有了不少实践经验。他开始明白,政治上的事儿牵涉方方面面的利益关系,没书本上写的那么简单、那么理想。想干成点事业,原则之外还要搞点权变。他感叹,当年和他一块儿学习的老朋友们,未必都能一起干事业,剩下几位一起干事业的,也未必都会搞权变。他还感叹,庄稼苗长起来,未必都能长穗子,就算长了穗子,也未必能长粒收粮食。23这是他早年在农村的经验,应该是觉得很多学生当年功课都挺好,但现在不会当官办事。跟那些人比,他自认为更懂权变,会实务。

另外,孔子还发现,早年那些穷伙伴,“鄙夫”,如今靠他的提携当了官,但未必都想认真干事业。这些人祖祖辈辈穷怕了,刚混到上层人里边,最忌讳提到当年的苦出身。而且他们更唯利是图,捞起钱来不知满足,往上爬不择手段,其用心之深,贵族出身的人都比不上。24

孔子没点名,说的大概是他早年的一些学生。另外他哥哥——颜家老大,估计也不会闲着。弟弟当了这么大的官,哥哥难免在乡下打着他的旗号折腾。

总的来说,孔子当大司寇的头一年,自我评价还不错,毕竟“知天命”了。他告诫学生们:“后生可畏,你们到了我这年纪,肯定比我还成功吧?人要到四五十岁还没什么名气,可就有点白活了!”25

《论语·乡党》还记载了一些孔子“上班”的表现,主要是对国君、同僚和上下级的关系,基本特征是恭敬、慎重:和比他低的“下大夫”谈话,表情和蔼、随意;和同级的“上大夫”(卿)谈话,就比较郑重了;上朝和国君在一起时,就恭敬而慎重。26这么看孔子像个闷葫芦的时候居多,但他有爱说话的时候,就是鲁国太庙里举行祭祀典礼,这是他最拿手的领域,所以很乐于发表意见。27

孔子这司寇没自己的衙门,主要工作都在国君的朝廷办了。所以他最主要的工作是上朝,也有一套规范:

春秋的诸侯国还都是小国寡民的状态,没有故宫“三大殿”那么气派的朝堂,上朝的官员数量多了,屋里就装不下,所以官员们都是在院子里列队,国君坐在敞厅(朝堂)里接受朝见。孔子进国君宫殿的大门时弓着腰,缩着身子,不走大门的正中央,不踩门槛,很低调地进门。

进了庭院,要先上朝堂拜见国君,因为他级别高,要先跟国君见个面,看有没有什么需要单独交代的,再回到院子里自己的座位。孔子走过庭院里众官员的队伍时,表情庄重,轻手轻脚地快步过去,说话也不敢高声。然后是上台阶进朝堂,还要做鞠躬状,两手把朝服的前襟提起来一些,以防上台阶的时候踩住摔跤,呼吸也几乎要屏住……

面见完国君走出朝堂就不一样了。下台阶时他呼吸就比较自如了,手还要提着前襟,表情放松、开心;到最后一级台阶,变成小步快走——“趋”,然后放下前衣襟,两臂朝外平伸一下,再拱手到胸前——朝服的袖子肥大,这动作就像鸟张开了一下翅膀,“翼如也”。然后是回到百官队伍,到自己的位子,又要像来时一样恭敬谨慎……28

此外,孔子还有为国君招待外国使者、祭祀祖先的工作,都是谨慎恭敬加必要的放松,和上朝大同小异。

讲究的私生活

当了大司寇,孔子的车马也升级了。有次孔子下朝回家,听说家里失火把马厩给烧了,问伤人了没有,却没问马的损失。这是他在乎人的安全——“仁”,马倒不重要,也说明孔子已经有比较像样的马厩了,马的数量应该不止一两匹。29

孔子本来是穷苦人出身,后来当职员,当教师,生活水平也不算高。但当了官以后,待遇高了,生活也变得精致起来,衣食住行都有一套讲究。

吃饭的讲究程度最高,“食不厌精,脍不厌细”,就是米磨得越细越好,鱼和肉切得刀工越细越好,没有上限,追求极致。鱼或肉腐败、变味、变色不吃,这些符合养生之道,还说得过去。下面的就有点过分了:烹调技术不好的不吃;鱼和肉切得刀功不好,不吃;没有搭配的调料酱,不吃……孔子小时候估计饭都吃不饱,肯定是有啥吃啥,可一旦富贵了,就做得有点过。还有,外面食品店买来的酒、肉,一概不吃(既有食品安全的考虑,也是身份问题)。30

怎么吃饭也有规矩,必须在固定时间开饭,吃饭还不能说话。这似乎是东方特色,不光汉族,很多别的民族里也有这讲究,据说是食物不足年代的普遍现象,觉得吃饭是很神圣的事情,随便说话就对不起老天赐给的这口饭了。同理,吃饭的时候不能愁眉苦脸、唉声叹气:“当食不叹”31。

说到对食物的尊重,孔子还有个习惯,就是每当有丰盛的饭食端上来,必须要“变色而作”32。就是沉默,表情严肃,跪坐着把身子直一下。哪怕吃不太讲究的粗粮、蔬菜,他也要面色凝重,表达恭敬重视之情。

西周和春秋的贵族,还有“佩玉”的讲究,就是在腰带上挂一些小玉饰,主要是为了听声音:当人走路、乘车的时候,玉佩会随着步伐节奏碰撞出叮叮当当声,一派雍容华贵气象。如果一大群人这么叮当作响地走过来,就更有效果了。

贵族每天让下人伺候着穿衣打扮好,要先看看是否一切齐备,还要走几步,听听佩玉的声音是否满意,这叫“观玉声”,确定都没问题了才能出门。玉佩有环、玦、璜等不同的造型,佩戴有讲究,要用它们的碰撞声制造不同的音响效果,发声的频率、音阶要不一样,各有讲究。为了达到这效果,人的活动必须舒缓自如,四平八稳,不能火急火燎地毛躁,那样响声就乱了。这也是阶级身份最明显的体现。

不同身份的人,佩玉规格也不一样,《礼记·玉藻》这方面的记载比较多,比如天子用黑丝带佩白玉,公侯用红丝带佩“山玄玉”,大夫用白丝带佩“水苍玉”等等,还有些关于孔子佩玉习惯的记录。孔子肯定有不止一套玉佩,他还有个象牙环,直径五寸(约12厘米),系杂色丝带,也是和玉佩挂在一起听声的。

“君子无故,玉不去身。”佩玉是端架子的行为,自然会有不适合的场合。比如守丧期间不佩玉。在大臣上朝、士人伺候上级、晚辈侍奉长辈时,甚至翻脸动手打架时,也不能端着四平八稳的架子,这时要把佩玉塞进腰带里,这叫“结佩”,那时的腰带是布带子,宽,正好可以做这个用。33

孔子穿衣服的讲究,首先是不穿太花哨、太艳的颜色,夏天的衣服不能太薄太露,冬天的皮袍子要配外罩。罩袍和皮里子必须同色搭配,比如黑羊羔皮配黑罩袍,白鹿皮配白罩袍,黄狐狸皮配黄罩袍。

当年齐国的老丞相晏婴,一件狐狸皮袍子三十年不换,小气的名声传遍了列国。孔子当官没几年时间,吃穿的讲究都比晏婴高很多。

古人大衣的衣服袖子都长,但孔子要求把右边袖子截短一点,便于工作,这是实用的标准。去国君的宫殿上朝,都有专门的礼服(朝服),斋戒的时候也有专门的衣服。

坐垫也很有讲究,那时席地跪坐,席子上还要放单人坐垫。孔子喜欢狐狸皮或貉皮的垫子,毛厚舒服,冬天暖和。

民国学者林语堂说,孔子吃穿讲究太多,孔夫人伺候不过来,两人就离婚了。孔子晚年确实和夫人离婚分开了,但不是为吃穿这些具体事,因为大司寇家里,伺候吃穿这种事都有专门的厨子、仆人负责,不用家主母亲自动手。孔子当了官,孔夫人正好能跟着享受。两人当年的穷日子都过来了,离婚的原因不是为生活上的讲究。至于两人怎么过不到一起,后面会谈到。

1 《论语·阳货》:“公山弗扰以费畔,召,子欲往。子路不说(悦),曰:‘末(蔑)之也,已,何必公山氏之之也?’子曰:‘夫召我者,而岂徒哉?如有用我者,吾其为东周乎!’”

2 《论语·雍也》:“原思为之宰,与之粟九百,辞。子曰:‘毋!以与尔邻里乡党乎!’”

3 《论语·雍也》:“子华使于齐,冉子为其母请粟。子曰:‘与之釜。’请益。曰:‘与之庚。’冉子与之粟五秉。子曰:‘赤之适齐也,乘肥马,衣轻裘。吾闻之也:君子周急不继富。’”

4 《史记·货殖列传》。

5 见《左传·哀公二十一年》:“鲁人之皋(迂腐),数年不觉,使我高蹈(气得跳脚)。唯其儒书,以为二国忧。”

6 见《左传·定公八年》。

7 《论语·颜渊》:“子曰:‘听讼,吾犹人也。必也使无讼乎!’”

8 《论语·颜渊》:“子曰:‘片言可以折狱者,其由也与?’子路无宿诺。”

9 《诗经·小雅·巧言》:“君子屡盟,乱是用长。”

10 《论语·里仁》:“子曰:‘里仁为美。择不处仁,焉得知?’”

11 《论语·乡党》。

12 《论语·子罕》:“子见齐衰者、冕衣裳者与瞽者,见之,虽少,必作;过之,必趋。”《论语·乡党》:“见齐衰者,虽狎必变。见冕者与瞽者,虽亵,必以貌。”

13 《诗经·小雅·车舝》,这首诗是描写一场迎亲的宴会。

14 《诗经·小雅·伐木》。

15 《诗经·小雅·宾之初筵》:“宾既醉止,载号载呶。乱我笾豆,屡舞僛僛。”

16 《论语·乡党》:“乡人饮酒,杖者出,斯出矣。”

17 《论语·乡党》。

18 《论语·子罕》:“达巷党人曰:‘大哉孔子!博学而无所成名。’子闻之,谓门弟子曰:‘吾何执?执御乎?执射乎?吾执御矣。’”

19 《论语·八佾》:“子曰:‘君子无所争。必也射乎!揖让而升,下而饮。其争也君子。’”

20 《礼记·檀弓下》:“孔子之故人曰原壤,其母死,夫子助之沐椁。原壤登木曰:‘久矣予之不托于音也。’歌曰:‘狸首之斑然,执女手之卷然。’夫子为弗闻也者而过之。”

21 《论语·宪问》:“原壤夷俟。子曰:‘幼而不孙弟,长而无述焉,老而不死,是为贼!’以杖叩其胫。”

22 《论语·述而》:“互乡难与言,童子见,门人惑。子曰:‘与其进也,不与其退也,唯何甚!人洁己以进,与其洁也,不保其往也。’”本节文字历代注家多有歧解。

23 《论语·子罕》:“子曰:‘可与共学,未可与适道;可与适道,未可与立;可与立,未可与权。’”“子曰:‘苗而不秀者有矣夫!秀而不实者有矣夫!’”

24 《论语·阳货》:“子曰:‘鄙夫可与事君也与哉?其未得之也,患得之。既得之,患失之。苟患失之,无所不至矣。’”

25 《论语·子罕》:“子曰:‘后生可畏,焉知来者之不如今也?四十、五十而无闻焉,斯亦不足畏也已。’”

26 《论语·乡党》:“朝,与下大夫言,侃侃如也;与上大夫言,誾誾如也。君在,踧踖如也。与与如也。”

27 《论语·乡党》:“孔子于乡党,恂恂如也,似不能言者。其在宗庙、朝廷,便便言,唯谨尔。”

28 《论语·乡党》:“君召使摈,色勃如也,足躩如也。揖所与立,左右手。衣前后,襜如也。趋进,翼如也。宾退,必复命曰:‘宾不顾矣。’”“入公门,鞠躬如也,如不容。立不中门,行不履阈。过位,色勃如也,足躩如也,其言似不足者。摄齐升堂,鞠躬如也,屏气似不息者。出,降一等,逞颜色,怡怡如也。没阶,趋进,翼如也。复其位,踧踖如也。”

29 《论语·乡党》:“厩焚。子退朝,曰:‘伤人乎?’不问马。”

30 《论语·乡党》:“沽酒市脯不食。”

31 《礼记·曲礼上》。

32 《论语·乡党》。

33 《礼记·玉藻》:“君在不佩玉。左结佩。右设佩。居则设佩。朝则结佩。”