Chapter2 光影大师

西方绘画史中,有三幅名作中的名作,被称为世界三大名画,它们分别是……

达芬奇( Leonardo da Vinci)的 蒙娜丽莎

Mona Lisa 1517

委拉斯开兹( Diego Velázquez)的 宫娥

Las Meninas 1656

还有一幅,名叫……

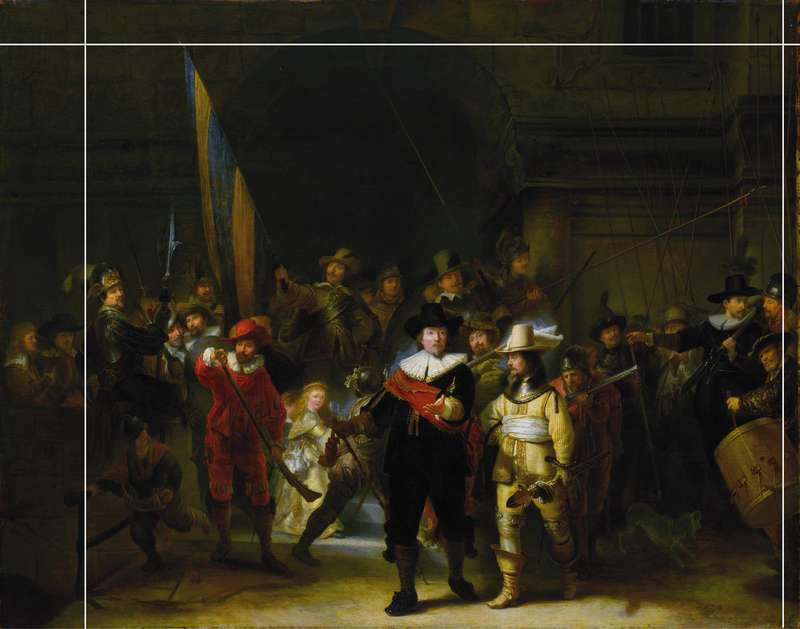

夜巡

The Night Watch 1642

与前两幅相较,《夜巡》有个最大的不同之处。它的作者在完成这幅杰作后,并没有像前两幅画的作者一样名利双收。相反,他的生活却越来越惨,越来……越惨……

这个“倒霉蛋”的名字叫作:

伦勃朗Rembrandt

虽然,伦勃朗的一生有一半时间都很衰,但这并不影响他成为西方的艺术史,乃至世界艺术史上的一个非常重要的强人!那么他到底有多强?让我slow slow tell you……

伦勃朗,全名:伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因,曾经在一次考试中因为写名字而来不及做最后一道题(这是我瞎编的)。

伦勃朗生于17世纪的荷兰,当时的荷兰,正处于历史上的“黄金时代”,它的艺术、科学和贸易在全世界范围内都是最牛的,这个时期被视为荷兰的巅峰时期。

接下来恐怖的就来了,在这个时期所有重要的画家(没错,是所有),都是伦勃朗的徒弟。

也就是说,伦勃朗是一个在巅峰时期

站在顶峰的男人!

伦勃朗在21岁时就已经能熟练地掌握油画、素描和铜版画等绘画技巧。23岁时就已经有徒弟跟他混了,可以说是名副其实的年少成名。

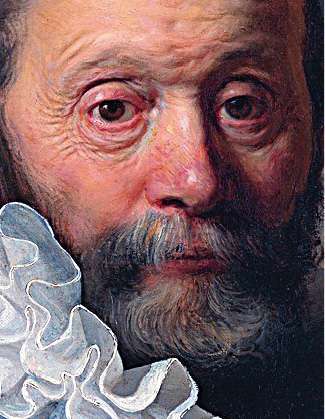

《伦勃朗自画像》Self-portrait 1629(23岁)

当时荷兰的达官显贵流行请画家为自己画肖像画,伦勃朗的肖像画,以精美的细节和他独创的光影效果轰动了整个画坛。

《约翰内斯·文博加特的肖像画》Johannes Wtenbogaert 1633

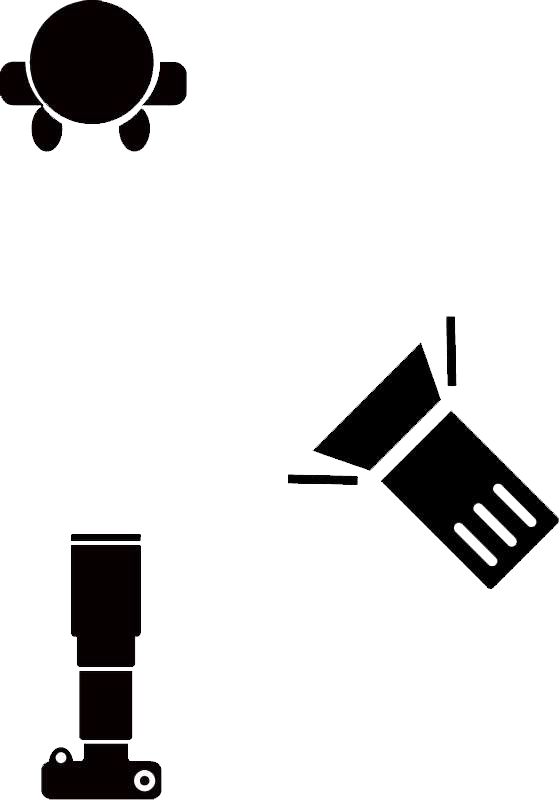

这种光影效果,甚至被大量运用在了今天的摄影技术中……

简单地说,就是在被拍摄人物的45º角处放一盏灯, 出来的效果是这样的。

这种布光法,在今天被称为伦勃朗光。

伦勃朗光有一个很简单的辨别方法,就是在不受光的那半边脸颊上会出现一个倒三角(当然鼻子太塌的人可能没有)。

《自画像》Self Portrait 1669

1631 年,25岁的伦勃朗,带着他庞大的制作团队(最多时有50个徒弟),浩浩荡荡开进了荷兰首都阿姆斯特丹,在黄金地段买了一栋豪宅。然后,开始在这里接各种订单。我不知道这种经营方式是更像绘画工厂呢,还是更像“新东方”。反正他当时赚了很多钱,就当他开的是校办工厂吧。

几乎所有画家,在初期都会找一个他心目中业界的楷模来模仿,最终逐渐形成自己的风格,“伦厂长”当然也有,他的“男神”是卡拉瓦乔,就是上一篇的那个通缉犯。

受到卡拉瓦乔的影响,伦勃朗渐渐摸索出了如何通过表情和动作,描绘出人物的内心。有人说,他能画出人的灵魂。

《伯沙撒王的盛宴》 Belshazzar’s Feast 1635

《伯沙撒王的盛宴》,讲的是《圣经》中的一则寓言故事。荒淫的巴比伦王伯沙撒正在开“趴踢”时,突然有一只手凭空出现,悬在半空,在墙上写了几个字。这只手居然有如此内力!难怪国王会吓成那样。那么,写的是什么?我不知道,不是我不负责任,事实上就连伯沙撒也不知道墙上写的是什么,为此他还广邀社会各界仁人志士来翻译这句话。(可见掌握一门外语的重要性)最后终于翻译了出来,墙上写的是——“弥尼,弥尼,提客勒,乌法珥新”(说了等于没说)。反正翻成中文大概的意思就是:“你惨了,你完了,你该歇菜了……”

《伯沙撒王的盛宴》,讲的是《圣经》中的一则寓言故事。荒淫的巴比伦王伯沙撒正在开“趴踢”时,突然有一只手凭空出现,悬在半空,在墙上写了几个字。这只手居然有如此内力!难怪国王会吓成那样。那么,写的是什么?我不知道,不是我不负责任,事实上就连伯沙撒也不知道墙上写的是什么,为此他还广邀社会各界仁人志士来翻译这句话。(可见掌握一门外语的重要性)最后终于翻译了出来,墙上写的是——“弥尼,弥尼,提客勒,乌法珥新”(说了等于没说)。反正翻成中文大概的意思就是:“你惨了,你完了,你该歇菜了……”

从伯沙撒王的表情就能看出他吓坏了,嘴里似乎还在骂着脏话…… 从伯沙撒王的表情就能看出他吓坏了,嘴里似乎还在骂着脏话…… |  |

我以前看伦勃朗的画时,虽然觉得震撼,但总找不到一个词来形容(说它亮也不对,暗也不是)。直到一次我看到一部纪录片中的一个词,用来形容他的画再贴切不过了。那就是……

戏剧性。

从光影到人物的神态,看伦勃朗的画就好像在看一部剧情跌宕起伏的话剧,让人觉得充满了故事。

《阿耳忒弥斯》(局部)

Artemis 1634

《雅各布三世》Portrait of Jacob de Gheyn III 1632

《波兰贵族》A Polish Nobleman 1637

当时的荷兰,还有一种绘画形式在有钱人中非常流行,那就是团体肖像画。

由于费用一般是由画中所有人平摊的,所以当时的团体肖像画往往都如同集体照般,让对象排排站。

德克·雅各布斯(Dirck Jacobsz)1532

然而,“伦厂长”彻底改变了这种枯燥的排列和构图,他再一次把戏剧性带到了画中。

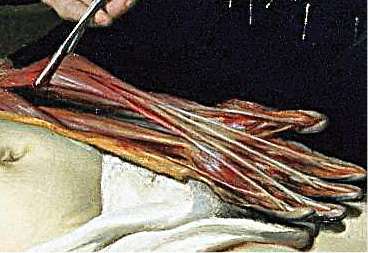

《尼古拉斯·杜尔博士的解剖学课》

The Anatomy Lesson of Dr. Nicolaes Tulp 1632

画中的人物有的表情专注,有的面露疑惑,围绕着杜尔博士,让人感觉到杜尔博士的权威。 画中的人物有的表情专注,有的面露疑惑,围绕着杜尔博士,让人感觉到杜尔博士的权威。 |  |

| |

而且,“伦厂长”还对画面中最重要的部分“手”进行了细致入微的描绘。 而且,“伦厂长”还对画面中最重要的部分“手”进行了细致入微的描绘。 |  |

“嗯?我好像走错教室了?” “嗯?我好像走错教室了?” |  |

这种戏剧性的构图方式再次轰动了画坛。

秉承着这种理念,“伦厂长”创作了他一生中最经典、最戏剧性,也是他人生转折点的杰作——

《夜巡》。

这幅画画的是阿姆斯特丹的民兵连火枪手队。为什么这幅画会这么有名?因为“伦厂长”在这幅画中,将他戏剧性的光影效果发挥到了极致。

《夜巡》The Night Watch 1642

队长的脚似乎正要跨出画面,鼓手擂响战鼓,枪手正在填充弹药……

队长的脚似乎正要跨出画面,鼓手擂响战鼓,枪手正在填充弹药……

|  火枪队长微张的嘴和他的手势,表现出他正在下达命令。 火枪队长微张的嘴和他的手势,表现出他正在下达命令。 |

|  手的影子印在副队长的衣服上。 手的影子印在副队长的衣服上。 |

伦勃朗画下了转瞬即逝的一瞬间,但为什么这幅画会让伦勃朗变得潦倒呢?前面提到过,团体肖像画是由画中人物平摊画资的,也就是AA制的。

那么,如果你要出和别人一样的价钱,却只能出现在背景中,你会是什么想法,如果你不知道,那请看看下面这位仁兄……

好深邃的眼眸,可惜他不是梁朝伟,只露眼睛根本看不出是谁。 好深邃的眼眸,可惜他不是梁朝伟,只露眼睛根本看不出是谁。 |  |

当然,他还不是最惨的……看到这哥们儿了吗?如果不说都不知道那儿有个人,确切地说他连后脑勺都没露,只是露出了钢盔。 当然,他还不是最惨的……看到这哥们儿了吗?如果不说都不知道那儿有个人,确切地说他连后脑勺都没露,只是露出了钢盔。 |  |

这些还都不算什么,接下来这个才是真正引起公愤的……

|  整幅画中一共有两个“聚光点”,一处在正副队长身上,还有一处,就在这个“神秘女孩”身上。“她是谁?”问题就在这里:“她谁啊!付钱了吗?

她有小孩的身材和成年人的脸,腰间还挂着一只鸡。没有人知道她是谁,为什么会站在画面的中心,这个问题至今依然是个谜。 整幅画中一共有两个“聚光点”,一处在正副队长身上,还有一处,就在这个“神秘女孩”身上。“她是谁?”问题就在这里:“她谁啊!付钱了吗?

她有小孩的身材和成年人的脸,腰间还挂着一只鸡。没有人知道她是谁,为什么会站在画面的中心,这个问题至今依然是个谜。 |

很显然,民兵们是不会喜欢这幅画的(除了队长以外),于是他们向伦勃朗讨回当初付的钱。

高傲的“伦厂长”当然不干,因为他认为这是艺术,是打破陈规的艺术(事实证明他是对的)。可民兵们才不管你是不是艺术,我付了钱至少要看到正脸吧?于是,他们将伦勃朗告上了法庭,并对他进行大肆攻击,引起轩然大波,伦勃朗从此名誉扫地。坚持走艺术创新之路的“伦厂长”,最终还是败在了现实的面前。

其实这事儿如果放在中国,那根本就不叫事儿!开玩笑,能和领导出现在一幅画里,管他露不露脸,只要是歌颂领导的,绝对一票人抢着埋单。可能这就是东西方文化的差异吧!

和伦勃朗跌宕起伏的的人生一样,《夜巡》在成画至今的300多年中的经历,也可谓戏剧性。

首先,据说这幅画原本描绘的是白天,因为长期被烟熏颜色变黑,后来才被人们误称为《夜巡》。

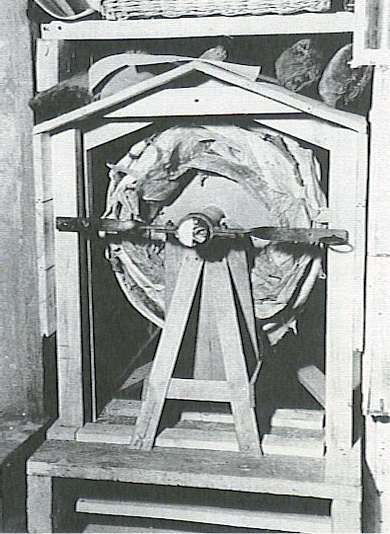

至于什么烟能将“日巡”熏成《夜巡》,我们不得而知。然而,这阴差阳错的一熏,似乎给这幅画带来了更好的效果。后来,这幅画为了躲避战乱,曾被摘下画框卷起来藏于密室。后来还被人泼过油漆,甚至被某个精神病用小刀划了好几刀。

然而,对《夜巡》最大,也是最无法挽回的一次伤害,发生在1715年……

生活的压力和生命的尊严哪一个更重要……

1715年,为了将这幅巨画从阿姆斯特丹市政厅中搬出来,有个“天才”出了一个主意——“把它锯了”。因此我们今天看到的画作,其实是比实际尺寸要小的。右面这幅是1712年的临摹版,从这个版本中我们可以看到,原画的四边都被做了不同程度的裁减,其中左边的两个人物被完全切掉了。底部的切割,切掉了队长脚前方的空白处。

|  他这脚如果跨出来,估计会踢在画框上。 他这脚如果跨出来,估计会踢在画框上。 |

|  被卷起来的《夜巡》。 被卷起来的《夜巡》。 |

就像好莱坞电影惯用的桥段一样,伦勃朗在他生命最顶峰的时刻,遭受到了沉重的打击,从此一蹶不振…… 然而,打垮他的还不止这件事……

我们知道,现在的人喜欢把自己的情人称为“干女儿”。而艺术家为了标新立异,总爱把情人称为“Muse女神”。

伦勃朗的Muse女神——他的妻子萨斯基亚的死,对他造成了无法弥补的沉重打击。此后,他的孩子、亲人也都一个个地离他而去。

1669年,63岁的伦勃朗在穷困潦倒中结束了他戏剧性的一生。伦勃朗一生留下了100多幅自画像,从意气风发,到风烛残年,可以算得上是没有文字的自传。

|  伦勃朗自画像 1620 伦勃朗自画像 1620 |

|  伦勃朗自画像 1660 伦勃朗自画像 1660 |

|  伦勃朗自画像 1662 伦勃朗自画像 1662 |

《伦勃朗和萨斯基亚》Rembrandt and Saskia in the Parable of the Prodigal Son 1635

伦勃朗是个伟大的画家,他戏剧性的画风和独创的光影效果影响了无数后人。从另一个角度看,画“肖像画”只不过是他的工作,但没有《夜巡》,又有谁会知道那个民兵连?我想这正是伦勃朗的伟大之处,他能将“养家糊口的手艺”变成“流芳百世的杰作”,这就是画匠与大师的区别。

光影大师