马奈

édouard Manet

(1832~1883)

这是一个“万人迷”的故事……

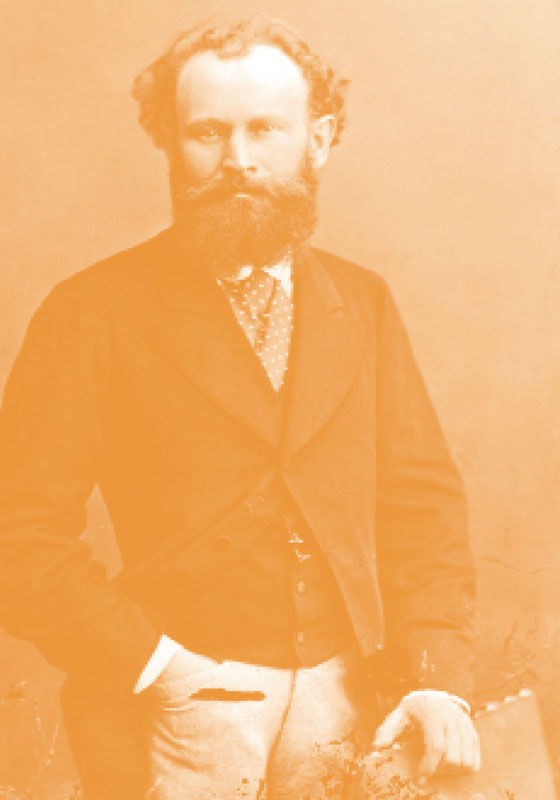

这是一个“万人迷” 的故事,在讲故事之前,我想先请大家看一下他的照片。他的名字叫爱德华·马奈

édouard Manet, 1832~1883

看着这张照片,我实在没办法用“英俊潇洒”来形容他,因为稀疏的头发加浓密的大胡子,根本不符合现代人的审美观。

那么,马奈又是如何“迷倒万人” 的呢?

因为一个名词——“人格魅力” ,这个词通常都用在男性身上。

比如蜀国的老大刘备,据说他是“两耳垂肩,双手过膝”,这种样子放在今天就是半个残疾人;但就是这么一个长得像只“大耳猴”一样的人,在街上卖卖草鞋也能拉到两个“大V”级的合伙人。

再比如说那个黑不溜秋的宋江,当土匪也能攒到107个粉丝,而且还是遍布各行各业的,这就是所谓的人格魅力。

再来看一张马奈小时候的照片。除了表情有一点儿早熟外,还是有几分“姿色” 的。可惜,长着长着就“残” 了。其实马奈还算好的,如果你感兴趣,可以去搜一下库尔贝中年时的照片,再和他年轻时的自画像做一下对比,绝对毁三观。我之所以没有将那些照片收录在这本书里,也是因为不想影响这本书的美观。

这就是自然规律,帅气的“欧巴” 最终都会变成谢顶胖大叔,刘德华 那样的毕竟是少数。

那么,马奈究竟是怎样的一个人呢?

首先,他很有钱。

马奈生于一个律政世家,从他往上数三辈不是大法官就是大律师。

要知道,法律行业一直都是合法行业里最肥的那几块肉之一。

所以马奈的老爸当然希望子承父业,继续“肥”下去。

马奈当然不愿意啦,他认为自己更适合做一个画家。这就和许多青春励志剧的情节差不多,艺术源于生活嘛……关于马奈的家世,如果看过本书第一册的朋友也许会有印象,那就是马奈母亲身世比他老爸更加显赫。

因为他妈的“干爹”(老外叫教父) ,是瑞典的“皇阿玛” 。那这么说马奈也算是个“干阿哥” ,怎么说都是个皇亲国戚。

这又让我想到了那只“大耳猴”,看来不管隔多远,只要身上沾着一点儿“皇气”(干的湿的都行 ),自然就会成为被追捧的对象,也许这就是所谓的“皇家气度” 。

有钱,有地位,

又画得一手好画,想不被追捧都难。

这位法国“小马哥”的人缘也确实好,而且他的朋友也是遍布各个行业的。(当然了,就覆盖范围而言,远没有宋江的朋友圈那么包罗万象。像土匪、和尚这种职业在法国也确实不好找。 )马奈的朋友大多都是些画家、诗人、音乐家之类的文艺青年。

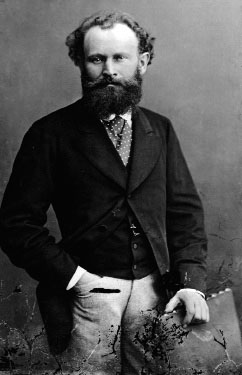

《杜伊勒里花园音乐会》(La Musique aux Tuileries),1862

这幅《杜伊勒里花园音乐会》,据说就是以他的那些朋友们为原型创作的。瞧这阵势,随便搞一次生日派对都可能被误以为是非法集会。

那么,马奈有哪些朋友呢?

第一册中介绍过,他和同为“富二代” 的德加是好朋友,因为他们有共同的嗜好。

另外还有著名作家左拉。

这个左拉也就是第一册里提到过的塞尚的欢喜冤家,其实他的兴趣爱好就是结交画家,成天和这些画家泡在一起,也算是“臭味相投” 的一群人。

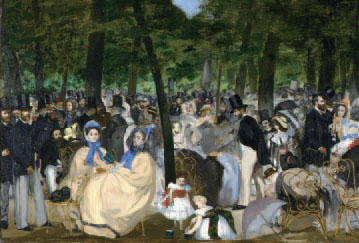

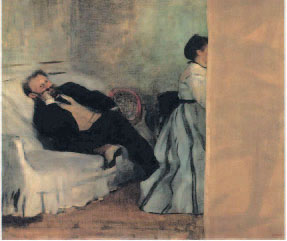

《左拉肖像》(Portrait of Émile Zola),1868

作为这幅肖像画背景的墙上,还贴着几幅画。

其中一幅是《奥林匹亚》,它是马奈的代表作之一,看这个尺寸应该是原作的印刷品,关于这幅画在后文会详细介绍。它出现在这里的目的,大概就是想告诉观赏者:“看,咱俩是好哥们儿!” 这就好比张学友 给刘德华 拍照片,刘德华手里拿着一张《吻别》的唱片一个效果。

另外可能你也注意到了,墙上还有一个“日本武士”,左边还有一扇日本屏风。

其实在当时的法国……甚至整个欧洲的文艺圈里,大多数人都是“哈日一族”。那时的日本刚被欧洲列强撬开一条缝,一股“东瀛之风” 就飘了过来,让艺术家们对它无比向往……所以在那个年代,家里有一两件东方来的装饰品,那就是“高大上”的象征。

《绿衣女子》(The Woman in the Green Dress),1866

这里我想着重聊聊马奈的另一位朋友——莫奈 。

这俩人的中文翻译名就差一个字,搞得许多朋友傻傻分不清楚……你还真别说,他俩的名字老外也搞不太清:Manet 和Monet 就差一个字母,写得潦草点儿根本看不出谁是谁。

然而他俩的友谊也正始于这“傻傻分不清楚”的名字……

事情是这样的,1866年,26岁的莫奈画了这么一幅画《绿衣女子》(画中的女子名叫卡米耶,后来成了他的老婆) 。

这幅画入选了当年的皇家艺术沙龙,这也是莫奈第一次有作品入选。所以他很开心。可是马奈却被这幅画搞得哭笑不得,用现在的话说,就是“躺着中枪”了。

据说有一天马奈在路上闲逛,忽然遇到了几个熟人。寒暄几句之后,那几个人便开始大赞马奈的“新作”——《绿衣女子》(可见这几个熟人也不怎么靠谱) 。

被搞得莫名其妙的马奈,顶着一头雾水去了一次艺术沙龙,观摩那幅不知从哪儿冒出来的“自己的杰作”……

在艺术沙龙里,马奈第一次见到了这幅让他“躺着中枪”的《绿衣女子》,同时也见到了这幅画的原作者——克劳德·莫奈 。

然而这两位艺术大神级人物的首次碰面,并没有擦出任何火花,更没有泪流满面地握着对方的手大呼:“相见恨晚!”(至少马奈绝对没有。)

面对莫奈向自己投来的崇拜目光,马奈越看越火大,差不多就相当于李逵见到李鬼时的情景。如果当时马奈腰间也别着一对板斧的话,很有可能也会操起来去劈莫奈的。

看到这里,也许你会纳闷儿,这不就是个“美丽的误会”吗?马奈有必要那么较真儿吗?他就那么见不得别人好吗?

从马奈的各种资料,以及他与友人的书信中可以看出,他并不是一个小肚鸡肠的人。相反,他其实是个乐观、幽默、开朗的人。

那他为什么要为了这点儿小事闹情绪呢?

这里我想用一件真实的事情来举个例子:

我有个亲戚,是个“金庸迷”。金庸的每一部小说都被他看得烂熟于心。一次他在一个卖盗版书的地摊上看到一本“金庸新作”,于是便兴高采烈地买了下来。可是回到家读着读着总觉得不对味儿,翻到封面一看,作者居然叫“全庸” !

不难想象我那位亲戚当时的心情,你干脆冒充金庸倒也算了,用这种小聪明玩“擦边球”,那不就是小瞧消费者的智商吗?

在当时马奈的眼里,莫奈玩的也就是这种把戏——利用爹妈取的名字博出位。而且在我看来,莫奈故意这样做的可能性也很大,如果和他其他作品做比较,你会发现这幅画其实很“不莫奈”,但艺术这种东西真的很难去判定,别说风格相似了,就算完全照搬,被发现了也能说成是“向大师致敬”,你还没法跟他急。

马奈虽然火很大,但他到底还是出身名门,基本的教养还是有的。

他对莫奈说:“莫奈,你小子是故意的吧!?”

莫奈也不是什么省油的灯,当即就否认了:“我没有抄袭!!!也没有假装马奈博出位!! ”

这样你来我往几个回合,两人就吵了起来,马奈最后指着莫奈喊道:“好!你有种!有本事放学别走!”

两人就这样约上了架,约架的地点……是一家名叫盖尔波瓦(Café Guerbois) 的小酒馆。这家酒馆现在已经不复存在了,但在当时,那儿就是艺术家集会必去的地方。

那么既然已经到了酒馆,不管是决斗还是接着吵架,怎么说也得先来两杯吧。

要说酒精,是一样非常奇妙的东西,大多数情况下它会误事,但在某些时候它也能帮助化解一些不必要的矛盾。

马奈一杯酒下肚,就觉得其实坐在对面的那个小子也没那么讨厌。干完几瓶之后,他俩居然开始称兄道弟了!我以前还一直以为,这种“狗血”情节只会出现在《水浒》里。没想到两个艺术界的大师级人物,也可以像土匪好汉一样,不打不相识!

关于马奈和莫奈的这段友谊,如果我们撇开兄弟情谊不谈,就看他俩在这段友情中谁获益较多的话……那莫奈是绝对赚到了!

他先是靠马奈出了名……后来,有段时间莫奈混得很惨,于是他和他的全家就靠马奈活着。他俩那时的关系基本上就是“借钱——不还——再借——还是不还” 的死循环。当然马奈也从没向莫奈讨过债,到后来莫奈干脆搬到了马奈隔壁,这样借起钱来更方便,而且还能直接把水电煤气账单的收件人写成马奈,反正就差一个字母嘛。由此可见,马奈实在不是一个小心眼的人。

这是马奈为莫奈一家画的全家福,可见莫奈年轻时就喜欢摆弄这些花花草草的。

说了那么多马奈这个人,现在来聊聊他的画吧……

马奈被人称为“印象派之父”。我一直觉得“什么什么之父”是个很悲催的称号,因为这个称号从另一个角度说明了,你混得还不如你“儿子” 。就像古代君王通过起义做了皇上之后,都会给他老爸追封个头衔 一样……

我们知道,印象派的创始人是莫奈和他的那群小伙伴们。而马奈早期的代表作几乎一点儿都不“印象派”,那他这个“爸爸” 的头衔又是怎么得来的呢?

我们先来看一幅画:

这幅画的作者名叫亨利·方坦-拉图尔(Henri Fantin-Latour) ,是马奈的崇拜者之一。

画面中间的这位是马奈,围绕着马奈的,有莫奈、雷诺阿、巴齐耶等……几乎整个印象派的骨干全都凑齐了。他们正围成一圈,观摩马奈作画。

《马奈的工作室》(A Studio at Les Batignolles),1870

就像这幅画中描绘的一样,马奈虽然不属于印象派,但却受到了整个印象派的追捧和崇拜。

这一切全都源于他的一幅画……

如果说,印象派运动是艺术史上的一次大爆炸的话,那么马奈的这幅画就是一根导火线。就像春节放鞭炮,爸爸点烟,儿子放炮。

《草地上的午餐》(Luncheon on the Gras s),1863

而这根“烟”的名字,叫作“草地上的午餐”。

这是一幅轰动整个画坛的作品,乍一看其实也没有什么特别的,不就是两个男人和一个裸女吗?裸女 在油画里那是再平常不过了,有什么好大惊小怪的?

确实,裸女并不稀奇 ,但这个裸女有点儿不一样……可以说,在1863之前,从未出现过这样的裸女。

她究竟有何不同之处?

德加

我们先从创作手法上分析:

年轻时的马奈经常跑卢浮宫,而且每次去都会“全副武装”——背着画笔、颜料、油画布……就是为了临摹那里大师们的杰作。他也是在卢浮宫里结识了他一生的挚友埃德加·德加。

这段临摹和自学的过程,使他之后的许多作品中都含有大师们的影子。

接下来就是有意思的部分了……

这幅作品,名叫“田园音乐会”(Pastoral Concert ,1510),是由文艺复兴时期的两位大师提香和吉奥乔尼合作完成的。

男人,裸女,草地……

可以说马奈那幅画里有的,这幅画里全都有。唯一不同的,只有画中人物的穿着……不对,确切地说应该是男人的穿着(女人本来就什么都没穿)。

其实严格说起来,连穿着都是一样的,他们都穿着当时的流行服饰。这幅画如果放到现在画,可能就会穿上汗衫牛仔裤了……

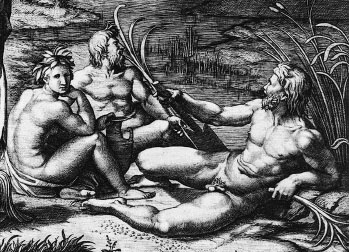

题材有了,构图从哪里来呢?

从这里来……

右面这幅版画是另一位文艺复兴时期的大师——拉斐尔设计的,注意右下角的这三个人,再看马奈的这三个人。

《田园音乐会》(Pastoral Concert),1510

他们的pose几乎一模一样!不同的是拉斐尔把他们全扒光了……

这么看来,这幅《草地上的午餐》似乎也没什么大不了的。题材和构图都是从大师那儿“致敬”来的,然后再给人物加上了一套时髦的衣服,有什么了不起的?

要知道,学问还真就在这衣服里。

请注意画面左下角的这堆衣服,如果它是属于这个裸女的,那么由此可以推断,她来到这片草地前是穿着衣服的,到了这儿才把自己扒光的……

您可千万别小看这个细节,这可是个颠覆性的细节。

因为它证明了……这个女子……是个凡人!

可能这么说还是有点儿难以理解,我来详细解释一下:

在《草地上的午餐》之前,画中出现的裸男裸女,那都不是人!

就拿《田园音乐会》来说,这幅画中的两个裸女其实是弹琴的人想象出来的。她们就是我们常说的缪斯(Muse,灵感女神 )。

而在拉斐尔的这幅版画里光着屁股的……当然也都是神啦!

反正只要是不穿衣服的,那就都是神,是神就必须光屁股(耶稣和他的亲友团除外 )。也不知这是谁定的规矩,用一句不客气的话说:那些裸男裸女,其实都是幻觉……

然而《草地上的午餐》的出现,则彻底打破了这个规则……

试想一下,如果这幅画的名字叫“草地上的午餐——顺便作个诗”那还可以把她说成是缪斯女神,但只是吃顿午餐,用不着什么灵感吧?所以她就真的只是个单纯的裸女!

那么问题又来了……

她为什么要裸呢?

一次平常的野餐,随行的同伴都穿得好好的,她却把自己扒得一丝不挂,真的有那么怕热吗?

其实在这幅画中,这个裸女还不是唯一让人纳闷儿的……

画面正上方的一只飞鸟,左下角还有一只“愤怒“的青蛙……它是否有什么特别的含义?

远处池塘中的女子,按照透视原理来计算的话,她应该是个巨人!是马奈计算失误了吗?在我看来,对于一个现实主义大师级别的画家来说,是不会犯这种低级错误的。

那么,为什么呢?

100多年来,这个问题被问了无数次。可惜,没人知道正确答案……

因为马奈从来就没给出过正确答案,他只是说过:“我觉得她(它)们就应该出现在那儿。”

是不是有点儿现代艺术的味道?

如果硬要加头衔的话,我觉得除了“印象派之父”,还可以给马奈加上一个“现代艺术之祖父”的头衔。

因为“现代艺术之父”这个头衔已经挂在塞尚的脑门儿上了,所以如果马奈、塞尚和毕加索三个人并肩走在大街上,就可以说成是“祖孙三人结伴出游”。

而且塞尚和毕加索也都分别以“草地上的午餐”为题,进行过创作;如果把这三幅《草地上的午餐》放在一起,那基本上就是一段现实主义艺术到现代艺术的发展史。

塞尚的《草地上的午餐》

毕加索的《草地上的午餐》

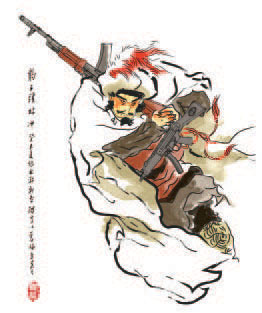

这里我想举一个我自己的例子:这是我许多年前画的一幅画,这是一幅向戴敦邦先生的《豹子头林冲》“致敬”的画。

放我自己的画并不是为了臭显摆,主要是因为首先放其他画家的作品牵涉到版权的问题,其次我想借这幅画谈谈我的亲身感受。

眼尖的朋友可能一眼就能看出来,我把林冲背着的枪换成了冲锋枪。如果你要问我为什么,说实在的我自己也说不上来,也就是为了画着好玩,自以为看上去很酷吧。加上我画这幅画的时候处在一个“愤怒青年”的年龄,总想搞些与众不同的玩意儿。当然我自己算不上是艺术家,但是我觉得,我可以理解那些艺术家说不出理由的创作……

马奈的这幅画当年也被送到了官方艺术沙龙,但也“理所当然”地被拒收了。在专家评委的眼里,这幅画就是:“低俗!色情!下三烂!”

可碰巧的是,因为那一年被拒收的作品实在太多,沙龙的主办方——拿破仑三世,决定在沙龙外搞一个“落选作品展”。我到今天也没怎么搞懂他办这个展览的目的何在,作为一个权威机构,展出你看不上的作品,究竟是为了证明什么呢?如果你觉得它们不够好,有必要展出吗?但如果你觉得这些作品其实还是有可取之处的,那干吗还要拒收呢?这不是搬起石头砸自己的脚吗?

说实在的,拿破仑三世 实在是个悲催的人。他是个非常热衷于艺术的领导人,但被他看上的艺术家,能在艺术史上留名的实在少得可怜,反而被他拒绝的艺术家大多红得发紫,从前面介绍过的库尔贝 ,到这章的马奈 ,再到后来的印象派,全都成了艺术史上的大师级人物……一个如此酷爱艺术的人,却成了史上最不识货的收藏家,呜呼哀哉!

但是不管怎么说,拿破仑三世这个“落选展”成就了马奈。整个巴黎的老百排着队看这幅“下三烂”的作品。在蜂拥而至的人群中,夹杂着几个年轻人,他们被这幅画彻底震撼到了。不久之后,他们掀起了一场艺术历史上的革命——史称“印象派运动”。

正所谓“外行看热闹,内行看门道” ,这幅《草地上的午餐》,在普通老百姓的眼里,恐怕就是一幅莫名其妙的裸女图。而对于这群“新锐”艺术家来说,这幅画不仅颠覆了当时的一切主流艺术理念,他们还从这幅画中看到了希望——同样是一幅被沙龙拒收作品,居然能被拒得那么轰轰烈烈!我们每天都在吃沙龙的“闭门羹”,怎么就没想到原来不靠沙龙,我们也能红!

在《草地上的午餐》被拒收后,表面上看,马奈确实获得了名声和追捧,但他的内心深处还是因此愤愤不平:凭什么同样是裸女 ,一样的pose ,放在古人的画里就是经典,画成现代人就是下流?

这一次,我要闪瞎你们的狗眼!

就在“草地上的裸女”完成的同一年,马奈又创作了一幅“床上的裸女”——《奥林匹亚》 。

奥林匹亚是古希腊的一座城市,也是奥运会的发源地。每届奥运会的圣火火种就是在那儿取的。所以“奥林匹亚”其实是个很神圣的名字。

但是当这个名字被用在一个女人的身上时,就不那么神圣了。

《奥林匹亚》(Olympia),1863

就这一点来说老外和我们还是挺像的……那些所谓的风尘女子们,一般都会给自己取一个相对含蓄、优美的名字,比如红牡丹、白玫瑰、小凤仙之类的……老外也一样,奥林匹亚,就是个性工作者。

看这幅画的构图,再看大师提香1538年创作的这幅《乌尔比诺的维纳斯》,从裸女的姿势到手和脚摆放的位置。

很明显,马奈这次又是在向大师“致敬”。

马奈还在画中加上了许多“现代元素”,不断向看客们提醒着她的身份……

比如时尚的拖鞋和配饰;

身后捧着花的女佣仿佛在说:“小姐,这是××大官人送您的花。”

如果说《草地上的午餐》是一道划破夜空的闪电,那么《奥林匹亚》就是真正的“五雷轰顶”了。用官方的话来说,这幅画是马奈对主流艺术的公然挑衅!

《乌尔比诺的维纳斯》(Venus of Urbino), 1538

“你们不是看不惯真实的裸女吗?那我就画裸女!”

不光画,而且还仿效经典名作!人家画女神,我画妓女!

此画一出,舆论一片哗然,专家一片怒骂,粉丝彻底疯狂。

话又说回来,其实批评家们看到这幅画应该比任何人都开心:“这小子又来讨骂了!我们又有活儿干了!”

通常批评家们看一幅画,特别是像这种“讨骂画”,往往看得比任何人都要仔细,画里的每个细节都能被他们挖出来痛骂一顿……

比如“奥林匹亚”的眼神,批评家们一致认为这是一种挑逗的眼神,盯着这双眼睛看,很容易就会把持不住……

关于她手的评论就更加“离谱”,因为五指张开,所以批评家们认为这是在刻意勾引观者往那儿看……

马奈就这么被“骂”红了,《奥林匹亚》绝对算得上是负面营销史上的经典案例,可供所有炒作公司参考。

当然喜欢这幅画的人也很多,而且个个都是响当当的名字——比如库尔贝、莫奈、塞尚和高更。

但这些人毕竟只占少数,而且他们在当时也还没什么分量,所以马奈在当时也被骂得挺不爽的。这在他写给别人的信件中都可以看到。

可谁让你是马奈呢?

“不断地颠覆民众底线” 就是马奈的座右铭。

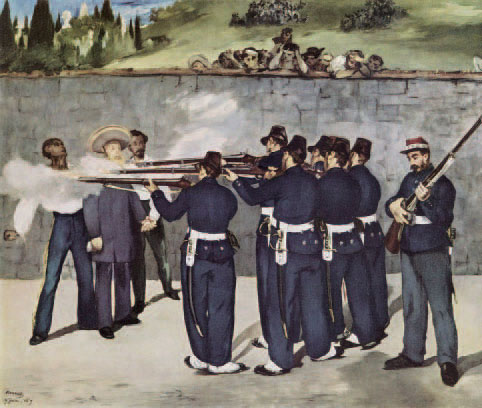

1868~1869年,马奈画了这样一幅画:《枪决马西米连诺皇帝》 。

这幅画可能算不上是马奈最有名的作品,但却是最“带种”的一幅。

因为这幅画描述的,是一件当时正在发生的历史事件。而且这个事件就和当时法国的执政政权——拿破仑家族有着直接的关系。

事情的经过大概是这样的:1864年,拿破仑三世想要趁美国人打内战的时候统治墨西哥,于是找来了这个倒霉蛋——马西米连诺,扶植他做墨西哥皇帝。可没想到好景不长,拿破仑三世统治墨西哥最终没有成功,马西米连诺刚坐上皇位没多久,屁股还没坐热就被墨西哥人民揪了下来,成了拿破仑三世占领墨西哥计划的牺牲品。

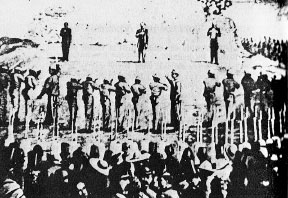

《枪决马西米连诺皇帝》(The Execution of Emperor Maximilian),1868 ~ 1869

下面这幅是当时处决马西米连诺时留下的真实照片。

可见真正的枪决并不像马奈所画的那样——枪口都快顶到鼻子了。

之所以这样画,是因为他又在“致敬”了,这次致敬的对象是弗朗西斯科·戈雅的代表作——《1808年5月3日的枪杀》(1814)。

当然马奈的这幅画也有它的独到之处,注意画面右下角的这团阴影,它不属于画面中的任何一个人,也许,这个影子是留给你的,让你在观赏这幅画的时候有一种身临其境的感觉。

当然了,在我看来,这幅画的历史价值远高于它的艺术价值。

《1808年5月3日的枪杀》(The Third of May 1808),戈雅作,1814

敢这样“在太岁头上动土”的画,全世界大概也就两幅,还有一幅是毕加索的《格尔尼卡》(1937),但比这幅要晚了大半个世纪。

说到这里,我们聊聊马奈的那些八卦风流史吧,相信这也是大家最爱看的……

一个如此叛逆,又才华横溢的男人,身边当然少不了女粉丝。

在马奈的诸多罗曼史中,最缠绵悱恻也是最有名的一段,是和印象派女画家贝尔特·莫里索(Berthe Morisot) 发生的。

但我在这里想先卖个关子,把这段纠缠不清的故事放到以后聊莫里索的时候着重介绍。

这里我想聊聊马奈和他的妻子——苏珊娜·蕾荷芙(Suzanne Leenhoff) ,这是马奈第一次用苏珊娜做模特创作的作品。

虽然马奈一生中有许多“绯闻女友” ,但他却只结过一次婚。这似乎和他“花花公子”的形象有些不搭。

事实上他怎么看都不是一个花花公子……

首先是他的穿着,人们见到他时他总是西装笔挺、戴着礼帽和皮手套。后来因为疾病导致腿脚不方便,行头中又多了一根手杖。

他的画室也和许多艺术家不同,所有东西都摆放得井井有条,放眼望去几乎没有一件多余的物件。

也许现实生活中的花花公子就应该是这个样子的,谁知道呢……

有意思的事情发生在1863年,那年10月马奈去了一次荷兰。

虽然在那之前他也去过好几次荷兰,但之前都是去欣赏艺术品的……

而这一次,他是去结婚的。

结婚对象当然是苏珊娜,有意思的是婚礼没有邀请任何亲友。马奈最亲近的几个朋友(如德加、左拉)甚至都没见过苏珊娜,人们只是听说她钢琴弹得不错……

这就好比某个当红艺人,突然飞到国外某小岛上秘密闪婚。

这绝对比大张旗鼓地摆几十桌更吸引眼球。

当时大家最好奇的问题就是:“苏珊娜是谁?”

刨根问底之后,人们发现这个苏珊娜居然大有来头,倒不是因为她本人有什么背景,实在是因为他俩的故事太纠结了……

1851年,当时22岁的苏珊娜来到马奈家的大豪宅,她被聘为马奈的钢琴教师……有钱人的孩子嘛,当然是琴棋书画样样要精通。

但是,就在同一年,苏珊娜生下了一个儿子,取名为莱昂·爱德华(注意:爱德华也是马奈的名字 )。

《持剑的男孩》(Boy with A Sword)

这幅《持剑的男孩》就是马奈以莱昂为模特画的。

事发后没多久,马奈便开始和苏珊娜、小莱昂搬出去成立了一个小家庭。

那时他才19岁……

这事到这儿还没完,因为这并不是一个少年早熟的故事。

许多人认为,莱昂很有可能不是马奈的种,而是他的父亲奥古斯特·马奈的……

也就是说,莱昂有可能是马奈的弟弟……

马奈之所以带着他和苏珊娜另立门户,据说也是为了保全他老爸的名声……毕竟他当时只是个毛头小子,而他老爸则是个有社会地位的人。大法官和儿子的钢琴老师养出了一个私生子这种事情是绝对不会被当时的社会舆论接受的。

这么说来,马奈的“花花公子”形象,很可能是被冤枉的。

之后他和苏珊娜可能日久生情,真的成了夫妻。

但不管怎么说,这种狗血剧情,不需要添油加醋就足以编成一部缠绵悱恻的电影了,而且这种故事题材绝对是戛纳或柏林电影节的“菜”。连名字我都想好了,就叫“钢琴课”……

《马奈父母的肖像》(Portrait of Monsieur and Madame Auguste Manet),1860

莱昂后来也经常被马奈用作模特,出现在他的许多幅名作中。然而马奈也从未承认过莱昂是他的儿子,对外他一向宣称莱昂是他的表弟……

《吹笛少年》(The Fifer Boy)1866

种种迹象表明,马奈应该是很专一的。虽然他和莫里索等年轻貌美的女艺术家保持着暧昧的关系,但他最爱的应该还是苏珊娜。

有这么一件趣事:

《画室里的午餐》(Lunch in the Studio),1868

马奈的好友德加曾经以马奈和苏珊娜为主题,创作过一幅作品,并送给了马奈。但马奈觉得德加把苏珊娜画得太丑了,于是便裁掉了苏珊娜那部分。

为这件事,他俩还吵了一架……

在马奈创作生涯的晚期,他患上了严重的腿疾,严重到足以威胁生命。

1882年,当时他已经无法正常行动了。

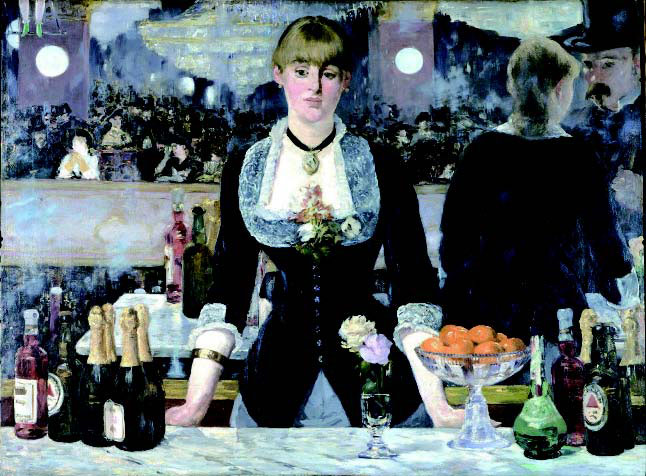

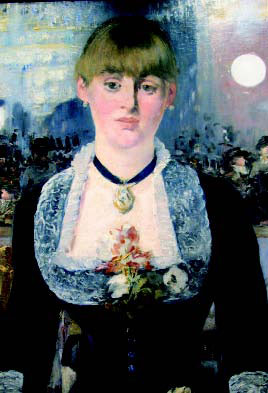

但是就在这一年,他创作出了他生命中的最后一幅杰作——《女神游乐场的酒吧》。

马奈最后一次,借自己的作品向他崇拜的大师“致敬”,这一次,是他最崇拜的一位——“镜子画家”委拉斯凯兹。

镜子是一个很奇妙的东西,特别是当它出现在绘画作品中的时候。

观赏者看着这幅画,面对着吧台后的女子,却能从镜子中看到整个酒吧的一切,而这恰恰也是女子眼中所看到的场景……

《女神游乐场的酒吧》(A Bar at the Follies Bergere),1882

许多评论家看这幅画时,都会纠结于镜子反射效果的。

简单地说,这样画是不对的。

按常理说,女子的背影,应该出现在她的正后方。

2000年的时候,有一位摄影师证明了这种反射也并不是不可能的。

然而我却认为,与其纠结镜子反射的“对错”,还不如将注意力放在其他一些细节上……比如她胸口的这束花……

让-马克·纳蒂埃《玛农·巴雷特可的肖像》(Portrait of Manon Balletti),1757

当时的酒吧女,为了吸引顾客,通常都是穿着暴露的。然而她却在胸口别了一束鲜花,让人有种若隐若现的遐想 。

其实这样的穿着在当时的法国并不算新鲜,因为那时候比较流行低胸露肩装,但是对一些相对保守,或者说比较高雅的女性来说,这样穿确实有些过于暴露。但她们又不想被人说成“落伍、保守”,于是,便有人想出了这种在胸口别鲜花的Style(造型)。

再把注意力转向这个女子的眼神,似乎略显疲惫,却反而使她更加迷人。

感觉她应该是个有故事的人……

而今天,我们只能猜测她背后的故事。

因为在这幅画完成后的第二年——1883年,马奈永远离开了人世。

当时来参加他葬礼的,除了他生前的挚友们,还有许多慕名而来的崇拜者。

葬礼上扛着他棺椁的,是两位他生前最好的伙伴——莫奈和左拉。而德加因为过于年迈,只得缓缓地跟在送葬队伍的最后……

马奈有着许多伟大的头衔——印象派之父、现代艺术创始人……

然而在他的墓碑上,只刻着短短的一行字,据说是德加写的:“你比我们想象中更伟大”……