丢勒

Albrecht Dürer

(1471~1528)

公元15世纪,在德国纽伦堡附近的一个小村子里,住着一户人家……

公元15世纪,在德国纽伦堡附近的一个小村子里,住着一户人家。

户主是一个金匠 ,金匠就是指靠制作金戒指、金手镯为生的人,并不是“金三胖”的昵称(相信大多数朋友都知道什么是“金匠”,特地解释一下倒也并非多此一举,因为我发现许多朋友可能对这些普通的词汇产生无限遐想,因此我必须在他们的思绪飘得太远之前把他们拽回来)。

勤劳的金匠每天都要辛勤工作18个小时……来养活他的18个孩子……没错,18个! 组一支足球队还多7个替补。也无怪金匠每天都要埋头苦干18小时,少干1个小时可能就会饿死1个……因此尽管金铺的生意不错,却也只能勉强维持温饱。

在这18个孩子中,有一对爱好绘画的兄弟。他们从很小的时候就展现出绘画方面的天赋。可他们知道,父亲没有能力供他们去学画画。

两兄弟商量来商量去,想出一个办法:先让其中一人去学画画,而另一个则要做出一点儿牺牲,到村子附近的矿坑打工赚钱,来供他的兄弟学画。

当然啦,被资助的那个也不能忘恩负义,学成后必须用画画赚的钱来资助矿中的兄弟完成绘画梦想。

简单地说,就是

“让一部分人先富起来”。

小小年纪就能有这种头脑,着实不容易啊……

但是问题又来了——现在摆在他们面前的,是一道双项选择题:

A:在明亮的画室里画裸女。

B:在漆黑的山洞里抡大锤。

他俩都毫不犹豫地选择了“A” ……傻子才选B呢!

看来他们头脑都不错,但“觉悟”还没跟上。

兄弟俩你看看我,我看看你……这样不就又回到原点了?这可不行!必须选出一个倒霉蛋……经过一夜的苦思冥想之后,他们想出一个最公平的方法来决定彼此的命运——掷硬币 。

结果,弟弟的手气好一点儿……

哥哥愿赌服输,成为一名矿工。谁都没想到,他们的这个决定,将创造艺术史上的一位传奇人物……

Albrecht Dürer, 1471~1528

阿尔布雷希特·丢勒

我有个广东的朋友说丢勒这个名字听上去好像骂脏话……

反正不管脏不脏吧,丢勒都是德国最有名的画家。说这句话时还要用一个流行语来加重一下语气:

“没有之一!”

鲁本斯

Peter Paul Rubens,1577~1640

斯自佛画兰像德1斯62最3伟大的艺术家,17世纪巴洛克艺术最具代表性的人物,一生平顺,热情洋溢、心情开朗地描绘着健壮丰满、充满生命力的肌肉和臀部。

纵览整个德国画坛,名画家有许多,也不乏大师级的人物。但却找不出一个能和丢勒相提并论的画家。如果硬要生拽一个出来凑数的话,那也只有巴洛克时期的大师鲁本斯 可以勉强算上一个了。

“勉强”倒不是因为鲁本斯实力不够,实在是因为他除了出生在德国外,和德国基本扯不上什么关系。就连德国人自己,大多也不把鲁本斯列入“德国画家”的行列。(如果你去维基百科上搜“德国画家”,你甚至可以在名单中看到希特勒的名字,但却找不到鲁本斯。)关于鲁本斯的故事,我在后面也会做详细的介绍。

那么,凭什么说丢勒是德国画坛的No.1 (第一名)呢?

因为他实在太“丢” 了!(这里我情不自禁地用了一句广东话……)他不仅是一个画家,还是个成功的企业家、科学家、社会名流……丢勒的头衔实在太多了,绝对是个全方位发展的稀有人才。这可能和他是个处于“双子”和“金牛”之间的男人有关吧!(我对星座一窍不通,这句话纯属瞎掰,不过他的生日倒真的是5月21日。)

这毕竟是一本聊绘画的书,所以在这里当然还是会着重介绍他在绘画方面的成就,而且丢勒的所有其他头衔,可以说都是为画家这个头衔“服务”的。

我们先从丢勒的“自画像” 开始聊。

丢勒的性格中有几个明显的特点:爱学习,追求完美,喜欢赚钱和自恋。不知道这是否符合双子座+金牛座的性格,但看他的自画像就可以充分体会到“自恋”这一点。简单地说,就是一个字——“帅”!

这是丢勒13岁时的自画像,也是现存最早的丢勒真迹。

当然这幅画并不怎么帅,但就一个13岁的小子来说,能画成这样,无论放什么年代都是个神童啊!而且更“丢”的是,他在画这幅画时居然一根线条都没有修改过,就是所谓的“一气呵成”!

画面的右上角还有他自己写的一段文字,介绍了他这幅画是照着镜子画的……其实这不用写也能猜到,那时画自画像,不看镜子还能看什么?又没有照相机。但丢勒从那时开始,就很喜欢在他的画里写字,有介绍画法、说明背景的,也有诉说心情、玩“心灵鸡汤”的。他要能活到今天,那绝对会是个“微博控”啊!

这是丢勒22岁时画的自画像,和之前的那幅自画像相比,明显长大了许多,而且绘画技艺也明显更加精湛了。

他在画中的这身行头,按照今天的审美标准看,确实有点儿奇怪。紧身睡袍加一顶怪异的小红帽,怎么看都像是个“娘娘腔”。但据说这是当时的流行服饰,只有时尚型男才会穿的。

他的手中,拿着 一棵草……这可不是一棵普通的草,关于这棵草的含义,有着许多不同的解释。最常见的一种解释,说它是一种名叫刺芹(Eryngium) 的植物,象征着爱情。(刺芹也是制作春药和壮阳药的原料。)

在丢勒的头顶上还写着一句莫名其妙的话:“我的命运早已注定。”

这句话是什么意思?为什么会出现在他的自画像里?如果你知道他画这幅画的目的,似乎就能看出一些端倪了……

这幅画其实是用来寄给他的未婚妻的,类似于现在的“相亲照片……”

丢勒的婚姻是一段包办婚姻,这门亲事是丢勒他爹在他出门求学时为他订下的,对象是村里最有钱的铜匠的女儿,名叫阿格尼丝·弗雷(Agnes Frey)。

这是一段让人费解的婚姻,至少我觉得它很奇妙,因为我实在弄不清丢勒当时是否满意这桩婚事。虽然种种迹象表明,他应该并不太满意,但从弗雷的日记里看,他们似乎又很恩爱。如果你今天去纽伦堡的丢勒故居,还会看到一个打扮成中世纪妇女的工作人员,用丢勒老婆的口吻向你介绍丢勒的生平。说老实话,我始终觉得这个场景有些诡异……

让我最想不通的一点是,如果丢勒不情愿,干吗还把自己画得那么帅?

弗雷收到画像后的第二年,就迫不及待地和丢勒成亲了。也难怪,少女一般都对帅哥没有抵抗力,而且还那么有才,看到这幅自画像能不流口水已经是万幸了。

到这里似乎都看不出有什么不对劲儿的地方,接下来奇怪的事就来了……

结婚不到3个月,丢勒就丢下新婚没多久的“丢太”,独自一人跑到意大利去了。说起去意大利的原因,更让人有点儿哭笑不得——躲避瘟疫! 丢勒居然能做到如此洒脱?!他要不是对“丢太”的抵抗力 有十足的信心,就是恨她恨到咬牙切齿,打算回来为她收尸了……

当然,这只是我自己的臆测,但是丢勒经常丢下老婆独自出门旅游却是个事实,而且他经常一走就是好几个月,甚至几年。可能丢勒自己也说不出旅行的意义,也有可能,离开她,就是旅行的意义……

在丢勒的众多旅行中,有两次意大利之行对他之后的绘画事业产生了很大影响。说是旅行,其实更像是“出国深造”。

当时的欧洲正在搞文艺复兴运动,而整个文艺复兴的中心就在意大利。

那么,什么是“文艺复兴”呢?

如果要把整个文艺复兴完完整整地介绍清楚,估计这本书就得改名叫“小顾聊文艺复兴”了。别说一本书,一套书都不一定能说得清。但是为了让大家更好地了解当时的时代背景,这里还是得简单、笼统地介绍一下。

我们先从字面意思来看——“文艺”,相对比较好理解,就是“文学和艺术”,或者说是“文化和艺术”。现在不是有许多所谓“文艺青年”吗?那就是爱文学、爱艺术的青年。

那“复兴”又是什么意思呢?字面上的意思就是:再次兴起。所谓“再次”那就必须是先衰落了,才能再兴起。

13世纪末的欧洲就是这么个情况。

那时的“文艺青年”们(有知识分子,也有艺术家)突然意识到:我们所处的时代似乎有些停滞不前,甚至有“开倒车”的迹象!如果再不引起重视,我们的后代很可能就会渐渐退化成原始人,搬到山洞里住了……不行!不能让这种事情发生!我们要改变!

那么,怎么改变呢?

很快,他们就在古希腊和古罗马人的书籍、艺术品中找到了灵感……这些古代人的文艺就搞得很不错嘛!就照着他们的来!

在决定了大方向之后,公元14世纪,一个文艺的“火苗”就在意大利被点燃,然后逐渐蔓延到整个欧洲,整整烧了3个多世纪。

“点火”的那群“文艺青年”们应该怎么都想不到,这场“火”居然能烧得那么大!起初只是想学习古人,搞一场复古运动的。没想到在那个能人辈出的时代,它很快就变成了一场创新的革命。所影响的范围也从“文艺”扩大到了宗教、政治、科学和经济,可以说是一场全方位、多角度的复兴。其实“文艺复兴”的英文“Renaissance”和意大利语“Rinascimento”都只是“复兴”的意思,并没有把它局限在“文艺”的范畴内。就连伟大的马克思先生也认为,这不仅仅是一场文艺上的复兴,它标志着欧洲从封建社会正式转型为资本主义社会。

那我们在翻译的时候为何要加上“文艺”二字呢?

我猜,可能是因为在我们中国人眼里,欧洲那时的复兴也就在文艺方面有点儿料,就经济和科技这些方面而言,我们早在宋朝(13世纪以前)就已经达到那个高度了。

说回我们的主人公——自费留学生丢勒同学。

他在当时两所最著名的“大学”(佛罗伦萨派和威尼斯派)中,选择了威尼斯作为他“读研”的学校。至于选择威尼斯原因,就和流川枫选择湘北一样——“离家近”。

丢勒的“教授”是一个名叫乔凡尼·贝利尼(Giovanni Bellini) 的人。这可是个不得了的人物。他生于艺术世家,他的父亲、兄弟、小舅子都是名画家。当然,乔凡尼·贝利尼是家里最有名也是最成功的一个。他不仅是“威尼斯大学的校长”(威尼斯画派的创始人),而且在收徒弟方面也很有一套。他徒弟中的乔尔乔内(Giorgione) 和提香(Titian) ,后来都成了独当一面的大师级人物。

乔凡尼·贝利尼

Giovanni Bellini,1427~1516

棉花套一般的难看发型和仿佛消失的头盖骨并没有阻止他成为15世纪意大利最优秀的画家,正是他奠定了威尼斯文艺复兴的基础,使威尼斯成为了文艺复兴后期的中心。

丢勒虽说不是贝利尼的正式弟子,但也深受其影响……

左图是贝利尼的名作《圣母子像》 。

右图则是丢勒模仿贝利尼所画的。

可以看出,从构图到用色都十分的相似,以至于这幅画一直到几年前还被认为是贝利尼的作品。

《圣母子像》(Madonna and child),1490

《圣母子像》(Madonna and Child),1498

在意大利留学期间,丢勒不仅得到了名师的指点,而且还交到了一些好朋友,比如——拉斐尔 。

拉斐尔

Raphael,1445~1523

众所周知的意大利文艺复兴三杰中最年轻的一位(与另二杰齐名时才20来岁),擅长优美端庄令人如沐圣恩的圣母像。(武功高强,从画坛退休后加入了忍者神龟队伍————开玩笑的……)

虽然并没有证据表明他俩曾见过面,但可以肯定的是他们一直保持着“神交”的关系……他们通过书信表达对彼此的敬仰之情,并且还互赠画作。拉斐尔曾经送给丢勒一幅自画像,而丢勒则回赠了一幅非常神秘的画,据说这幅画乍看只是一张白纸,要对着阳光才能看出纸上的内容。可惜没人见过这幅画,也许是太阳晒得太多晒焦了吧……

两次意大利之行,对丢勒这个“乡巴佬”来说,实在是大开眼界。如果他一直待在他出生的那个镇上,那能交到的朋友除了铜匠就是铁匠,怎么可能和拉斐尔这种传奇人物有交集?所以说,趁年轻时“行万里路” 还是非常重要的。

《自画像》(Self-portrait),1498

再看他这时候的自画像,也变得“时尚”了许多。烫了个“小波浪”发型,蓄起了富有艺术气息的胡须,甚至还戴上了高贵的白手套 ,再对比一下前面那幅自画像,活脱脱就是从“小红帽”到“白马王子”的蜕变……

两年后,他又创作了一幅自画像,这也是他最经典的一幅自画像。

这幅画画的是他28岁时的样子,依然是那飘逸的长发,华丽的服饰。当时的欧洲人认为,28岁对于一个男人来说是最好的年纪。在这个年龄的男人已经累积了一定的生活阅历,正脱离稚气,趋向成熟,用“风华正茂”来形容,再恰当不过了。

但是,除了“帅”以外,这幅画还有什么特别之处呢?

首先是它的构图,当时的画家肖像画大多都不会正对“镜头”。(注意,是“大多”。)

这是丢勒在生意上的最大竞争对手老卢卡斯·克拉纳赫(Lucas Cranach der Aeltere)的作品 (请暂时忽略画中的那颗人头,关于这颗人头的故事,会在后面关于克里姆特的文章里详细介绍)。那时肖像画中的人物大多是以45度角的pose(姿势)呈现的。这倒并不是因为他们对自己的半边脸比较有信心,主要是因为当时的画家在不断的尝试和练习中,发现用这个角度来呈现人物,会带给人更加逼真的视觉效果,就是所谓的“三维立体感”。当然了,自画像的45度pose主要还是因为要用镜子画,画侧面要相对容易一些。

但是丢勒的最大爱好就是做别人没做过,或者没想到过的事。不夸张地说,如果当时技术允许的话,他甚至可能会去拍3D电影。

关于“正面描绘难以凸显人物”这个问题,丢勒也想出了一个很巧妙的解决方案——黑色背景,只要把背景全涂成黑色,那不管从哪个方向画人物,都不会淹没在背景中,可谓360度无死角。(当然这个方法也有它的不足之处,那就是他没有考虑到非洲兄弟的感受……)

《朱迪斯与赫罗弗尼斯的头》(Judith with the Head of Holofernes) , 1530

那么,丢勒为什么要费尽心思,来画一幅正面的自画像呢?

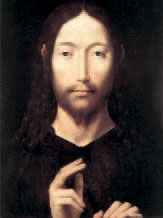

其实,当时除了丢勒外,还有一个人的肖像也是正面呈现的,他是谁呢?[右上第1幅图《基督的祝福》(Christ Giving His Blessing),1478,汉斯·梅姆林(Hans Memling)。]

这胡须、这发型……难道丢勒想要cosplay(角色扮演)上帝?

耶稣基督

注意耶稣基督的手势。这个手势在宗教里意味着“祝福”,就是我们经常在美国电影里听到的那句“上帝保佑你”的意思。

再看丢勒的手,指向了自己……

我就是神,我保佑我自己……

我在欣赏大师自画像时,通常都喜欢把注意力聚焦在人物的眼神上……像这样与画中的大师“对视”,就好像穿越到了几百年前,我就这样望着他,他也望着我……但其实他并没有在看我,而是看着镜子中的自己,他的手呢,正触碰着真实的自己。

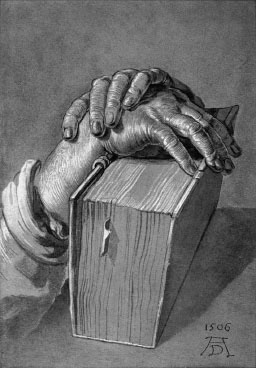

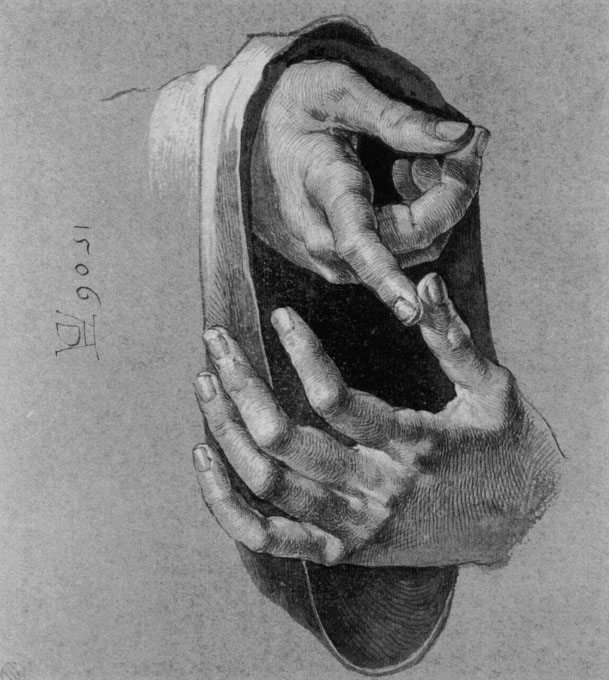

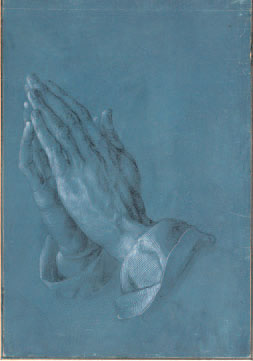

说到画“手”,丢勒在整个画坛都可以说是“无人出其右”的。他画手的本领只能用“出神入化”来形容了。

下面这幅,是以“手”为题材的习作中,最著名的一幅:《祈祷之手》,就像达·芬奇的《蒙娜丽莎》和梵高的《星空》一样,这双手,也算得上是丢勒的代表作之一了,为什么一幅看似普通的习作(就是草稿),会有如此高的地位?

除了精湛的画工与生动的细节外,它还有什么特别之处吗?

《祈祷之手》(Praying Hands),1508

要知道,草稿都是为了最终的成稿而做的准备工作,这幅当然也不例外。

可是,这幅画的成稿早在几百年前就毁于一场大火,也就是说,已经没人知道这双手的主人是个什么样子了。

这样一来,它就变得更加有意思了。

这双手就好像断臂的维纳斯雕像一样,使观者产生无限的遐想。它就好像是一部超级大片的预告片,吊足了观众的胃口后,宣布正片停演!那观众不得急得抓耳挠腮,但又忍不住去猜想。

除此之外,关于这幅画还有一个传说……

还记得开头丢勒和他哥哥的故事吗?其实接下来还有后续……

丢勒在经过4年的艺术深造之后,学成归来……他并没有忘记哥哥为他所做出的牺牲,也没有忘记当年的那个约定。他对哥哥说:“亲爱的哥哥,现在轮到你去实现你的梦想了,我也会像你当年支持我一样,尽我所能地供你完成梦想。”

可是这时,哥哥却低下了头,说了一句让丢勒怎么都想不到的话:

“太晚了……我已经不可能实现梦想了。”

4年的矿工生涯,已经彻底毁掉了哥哥的双手,多次的骨折和严重的风湿,导致他的手已经再也无力使用画笔了。

多年后,丢勒正是以他哥哥的这双手为原型,创作了这幅《祈祷之手》 。

可以想象得出,他在画这幅画时的心情。

丢勒不仅是个大师级的艺术家,还是许多方面的“第一人”。

比方说,他是“自画像第一人” 。

在他之前当然也有人画自画像,但基本都是作为练习用的,还没人像丢勒那样,把自画像当作艺术品来画的。可以说他创造了一种新的绘画题材,造就了后来的许多“自恋狂”。

他也是第一个 用全黑背景来凸显人物的,他的这种画法后来也被卡拉瓦乔、伦勃朗等人继承,并且发扬光大。

丢勒的名作《亚当和夏娃》(Adam and Eva),1507

另外,丢勒还是第一个在自己的每一幅作品上都留下签名的画家。丢勒的这个签名是他的名字Albrecht Dürer 的缩写,看上去有点儿像中文的“合”字。与其说这是他的签名,其实更像是他的logo(标志),他公司的logo……

当时欧洲的艺术家通常分为以下三类人:

第1类: 活着的时候拼命画画但也没赚到几个钱,死后才有机会出名的倒霉蛋。

第2类: 出生时含着“银汤匙”,从不需要为钱操心的富二代。画画对他们来说只不过是一种消遣……

第3类: 靠自己的才华和商业头脑,白手起家的画家,这类画家十分稀有,大概只占总数的1%。

而丢勒就是这1%的稀有动物,他除了是一个画家外,还是个成功的生意人。

丢勒很爱钱(谁不爱呢)……但更重要的是,他还很会赚钱!

说到这里,就要先介绍一下他的另一项“绝技”——版画。

自从中国的印刷术经由丝绸之路传入欧洲之后,版画这种艺术形式就在整个欧洲广泛流传。

原因是它可以批量生产,便于大范围传播,而且价格也相对便宜。

版画当然不是丢勒的发明,但他却靠着版画发家致富,他是怎么做到的呢?

这就要从丢勒的教父聊起,今天我们一听到“教父”这个词,很容易就会想到意大利黑手党,这都是受了好莱坞电影的影响。其实“教父”并没那么可怕,他类似于我们的“干爹”。随着社会的发展,“干爹”这个词的含义似乎也有些变质,在这点上也和“教父”这个词很像……

言归正传,丢勒的教父名叫沃格穆特(Wolgemut) ,是个非常成功的版画家,也是一个版画连锁商店的老板。

《海怪》( A Sea Monster Bearing away A Princess),1528

他的厉害之处,在于他可以将当时流行的几种版画表现方式融合在一起,使画面变得更加生动。丢勒15岁就开始在沃格穆特的工作室里当学徒,他后来的那种精益求精的画法也是在那时锻炼成的。

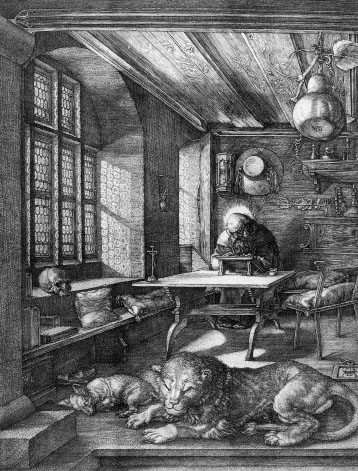

《书斋里的圣哲罗姆》(St. Jerome in His Study),1514

看他创作的这幅《书斋里的圣哲罗姆》,整幅画没有一根多余的线条,连天花板上的木纹和阳光透过玻璃的反光都用点和线条表现了出来,由此可见丢勒的功力,还有他那颗爱抠细节的心。

出师后的丢勒,很快看到了版画这个行业中存在的商机,并且开辟了自己的市场。那么丢勒的版画又有什么不同之处呢?

除了精湛的画技外,他的版画还有一个最大的卖点——神秘的隐喻。

所有人都对神秘的事物感兴趣,任何时代都一样。这也是那些悬疑类的小说和电影总是拥有超高人气的原因。

而人们也总能在丢勒的作品中,找到那暗藏于画面背后的玄机。

但是,在介绍这些玄机之前,我必须先泼一盆冷水……

这些所谓的秘密,并没有想象中的那么玄乎……我曾经花过一些时间来研究和推理丢勒的那些秘符,最后发现其实推理的过程远比最终的答案有意思,而答案本身很有可能会让你失望。

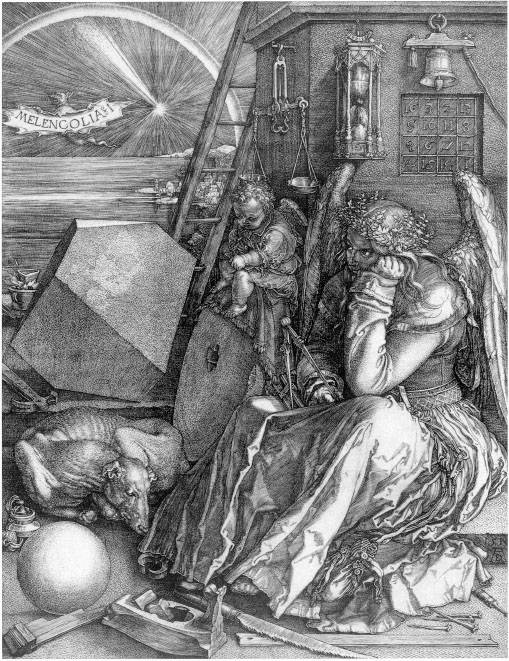

《忧郁症Ⅰ》(Melancholia I),1514

就以他的这幅《忧郁症I》 为例……如果您读过丹·布朗的小说《消失的秘符》,一定对这幅画记忆犹新。小说中把这幅画中隐喻的部分描述成了一把指向人类终极智慧的“钥匙”。虽然,这幅画的背后确实暗含着一些隐喻,但远不像小说里说的那么惊心动魄。

那这幅画中究竟隐藏着什么秘密呢?

我曾经听过一堂由一位专门研究丢勒的美国教授主讲的关于这幅画的公开课,她花了整整两个半小时来介绍她对这幅画背后含义的论述与推断。最终得出了一个让大多数人信服,却又略感失望的结论。

推论过程就不说了,实在太复杂,直接上结论——这幅画,背后暗含的其实是丢勒的“全家福” ,或者说是家族成员的名单,具体如下:

我叫丢勒,来自纽伦堡的一个犹太家庭。我老爸是个金匠,我有18个兄弟姐妹,15个已经死了,他们的名字可以用图中的幻方解码后得出。现在活着的还有我的哥哥(就是那个矿工)和我妹妹(也是丢勒的助手)。坐着的那个天使是我的老妈,她已经过世了。天使腰带上的密码记录着她过世的准确时间——1514年5月16日,天黑前的2小时……

以上就是这幅画暗含的所有内容,没有什么惊天大秘密,甚至还不如这幅画的表面内容有意思。

有的时候,挖得太深,最终往往会得到一个令人失望的结果。主要是因为在挖掘之前,我们就已经先入为主地觉得自己可以挖到宝藏,可谁知最后挖出来的却是一根鸡骨头—— 一根食之无味、弃之可惜的鸡肋。

当然这幅画也并非完全没有看点,其中倒是有一个地方让我觉得十分耐人寻味。就是左上角它的名字“忧郁症”的拼法。正确的拼法应该是Melancholia,丢勒拼错了吗?我觉得,丢勒是不太可能在那么明显的地方犯如此低级的错误的。况且他还写过一本专门教人如何写字母的书,可以说是字母方面的专家。那么,究竟为什么呢?这可能又是丢勒留给我们的一个谜题,如果你感兴趣的话倒不妨试着探究一下,但也一定要做好失望的心理准备。

再举另一个“先入为主”的案例。

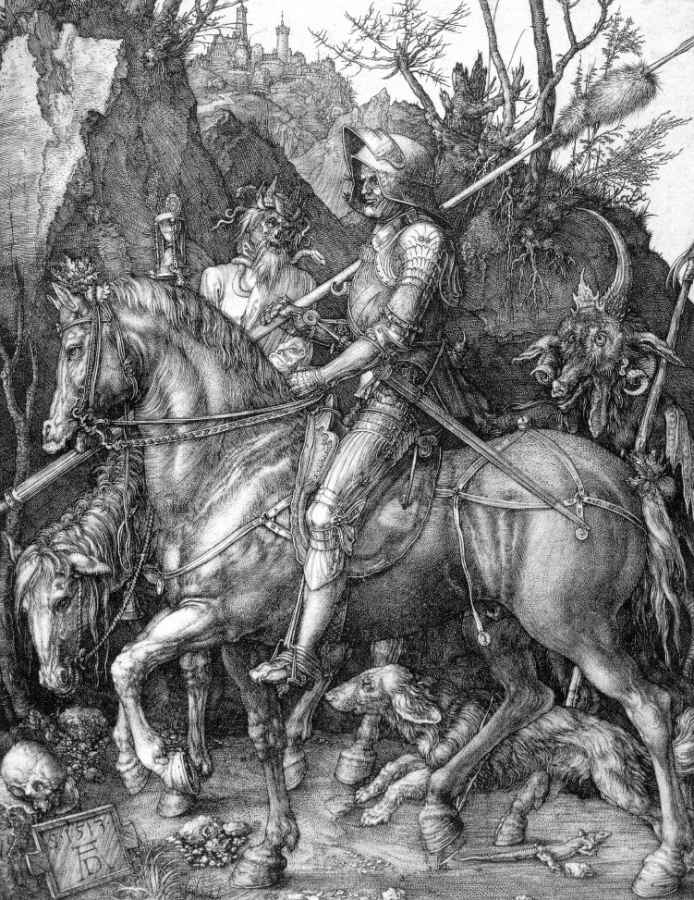

这幅《骑士、死神与魔鬼》 画技精湛,情节耐人寻味,可谓是丢勒版画的集大成之作。

其实这幅画原来不叫这个名字,丢勒自己给它取的名字就叫“骑士” 。

那后来又怎么会被人加上“死神”和“魔鬼”的呢?

要知道,欧洲人在受了几百年符号学的熏陶之后,只要看到骷髅就认定它是死神。当然就这幅画而言,这也没什么问题。但是,请注意骑士身后的这头奇怪的生物,似乎和我们想象中的“魔鬼”有点儿不一样?一点儿不可怕,甚至有点儿“呆萌”?

这也是当时欧洲人的一大特点:喜欢把没见过、没听说过的物种统一归类为“魔鬼” 。

在我看来,这幅画倒可以命名为“悟空不在,唐僧与八戒路遇白骨精”

……

《骑士、死神与魔鬼》(The Knight, Death and the Devil),1513

……很明显,我也已经“先入为主”地把自己的理解加入这幅画中……那么,丢勒自己是想表达什么呢?

根据他的笔记记载,这个所谓的“魔鬼”原本真的是头猪!是用来讽刺拖欠他版税的出版商的……

最后,我想再分享一件“趣事”。

看了那么多丢勒的作品,我想你应该对他的画风有一定了解了吧?

简单地说就是:精细精细再精细,逼真逼真再逼真! 绝对称得上是“16世纪的高清数码相机”。

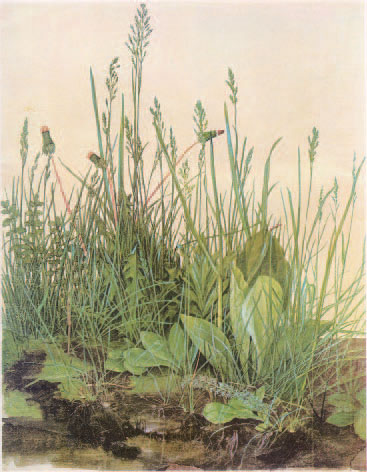

一幅看似随意的杂草的习作,也可以逼真到令人窒息的程度。

看他笔下的这只野兔,感觉好像只要吓它一下,它就会立刻转身逃走似的。

《野兔》(Hare),1502

所以丢勒,在当时基本上就是“逼真”的代名词。

基于这一共识的基础之上,有趣的事情发生了。

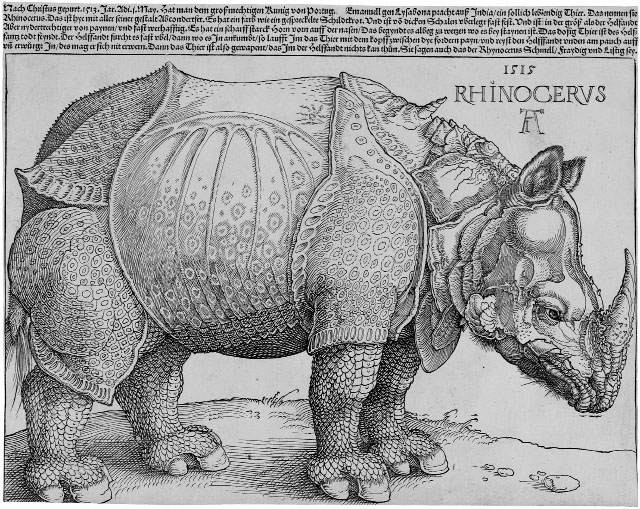

1515年,丢勒画了这样一个怪物……

这一次,纯朴的欧洲人民并没有把它归入“魔鬼”。

因为大师丢勒说,它的名字叫犀牛!

当时的交通并不像今天那么发达,大多数人都没去过非洲,更没有亲眼见过犀牛。这倒可以理解,但问题是丢勒也没见过,他的这幅犀牛只是从另一个画家的速写稿临摹来的!

于是,天知道为什么,这头犀牛背上多了一个角。至于究竟是之前那个画家画错了,还是丢勒大师“画牛添角”,现在已经无从考证了。

但是可以肯定的是在接下来的300多年里,欧洲人一直认为犀牛就是这个样子的。这头“犀牛”甚至无数次出现在各种专家学者的教科书中!没有人怀疑过,也没人想过要去考证,理由只有一个——这是丢勒画的!

因为他是丢勒,

他是德国最伟大的画家………………

……没有之一

《丢勒的犀牛》(The Rhinoceros),1515