维米尔

Johannes Vermeer

(1632~1675)

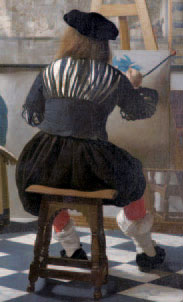

《绘画的寓言》(The Allegory of Painting),1666

在艺术圈里,荷兰绝对是个牛气冲天的国度……

在艺术圈里,荷兰 绝对是个牛气冲天的国度……

以下是我的看法……

在我看来,光就名气和影响力而言,基本可以把画家分为4档(从下往上讲):

第4档 画匠

这一档的画家其实就是手艺人,画画只是他们养活自己的工具,是一种生存手段。主要以肖像画家为主,所以只要画得像,画得客户满意就行了。

第3档 艺术家

这一档就相对厉害一点儿了,他们有自己的想法,甚至有自己的风格。绘画对他们而言不仅是工作,更是兴趣,是抒发个人情感的途径。

第2档 大师

能进入这一档的画家,基本就可以用“伟大”来形容了。他们不仅在艺术史上有卓越的贡献,作品甚至会影响到许多第3、4档的艺术家。

第1档 传奇

这里全是才华横溢的天才……在艺术史上具有划时代的意义。而且要被分入这一档,还需要一些“运气”。可以是“幸运”也可以是“霉运”,他一定要是个“有故事的人”。就像电视里的许多选秀节目一样,东西好的同时,能再加点儿料的话,就会更加出彩。

以上虽然都是些我自己的看法,但倒也并非信口开河。我们甚至可以用一个看似简单粗暴的标准来衡量画家应该被划入哪一档:画作的价钱……

完全就当下行情而言(艺术品价格这种东西每天都在变,但基本是只会涨不会跌的 ):

第4档就不提了,完全是甲方乙方协商的价格,讨论出一个双方都满意的价格后,就签字画押,你出钱,我给画……

从第3档画家开始,他们的作品就可以从几万(美元)到几百万不等,价格的高低,取决于买家有多喜欢这幅画。

当然,就像前面说的,这个价格也是会变的……比如你手上存着几件3档画家的作品。忽然有一天,某个学术界的权威人士写了一篇论文,证明你手上这几幅画的作者在艺术史上一直被忽视了,他其实是个很牛的人,完全可以被划入第2档甚至第1档。那你就发了,“暴富” 也就是在一夜之间。当然这种事出现的概率并不大,50年出一个就已经很了不起了。(比如意大利的卡拉瓦乔和法国的拉图尔,就是被埋没了几百年后才又被人“挖”出来的。 )

第2档和第1档画家的作品就比较少出现在市面上,它们通常处于以下两种状态:

藏于某某博物馆;

被人从某某博物馆盗走了,至今下落不明。

当然也有些私人藏家会把它们放到市场上卖。如果在拍卖行出现,基本都是从6位数起拍,以7位数成交,运气好的话甚至会上亿。还是那句话,能卖多少就得看买家有多想要了……

扯了那么多,再回到“荷兰为什么那么牛” 这个话题……

对于多数欧洲国家来说,它们储备的“2档”画家都屈指可数,而在荷兰画坛,光“1档”画家就至少能凑出一桌麻将!(“2档”画家差不多能组成好几支足球队了。)

我把这桌麻将称为“荷兰四大天王”。

他们中的两位,我在第一本书里已经介绍过了(梵高、伦勃朗),这一篇将聊聊“第三人” :

维米尔

Johannes Vermeer, 1632~1675

这幅自画像可能是《小顾聊绘画》中出现过的最奇葩的一幅了。之前聊过的卡拉瓦乔的自画像当然也很奇葩,只有脑袋没有身体,但不管怎么说至少有一张脸吧?!

这货连脸都没露出来,还算是自画像吗?

应该……是吧……

这个回答听上去有点儿不负责任,但这确实是他生前留下的唯一一幅自己上镜的作品了。

通常当我们研究一个几百年前的画家时,会先从他的日记、手稿和信件着手,来窥探他的隐私(说得好听点儿叫“走入他的内心世界” )。

但维米尔则一概没有,别说信件、日记或自画像了,他甚至连一张草图或者素描都没留下!

事实上他的名字到底是约翰内斯(Johannes )、扬(Jan )还是约翰(Johan ),到今天都还没有一个定论,而那时又不流行写自传、拍纪录片什么的。所以我们今天所知道的维米尔,差不多都是通过一些与他相关的人或事情,旁敲侧击“推测”出来的。

那他究竟留下了什么?

除了画,几乎什么都没有。

因此“谜男子”这个称号可以说是名副其实。

在聊他的作品之前,我想先拿“麻将桌”上的另两位和他做一个比较:

伦勃朗:一生留下600多幅油画,2000多幅素描和300多幅版画,这老兄光自画像就有100多幅。

梵高:他就更不用说了,一共才活了37年,从第一次举起画笔到最后一次举枪崩自己,前后加起来还不到10年时间。而就是在这么短的时间里,他居然画了近2000幅画!像打了鸡血一样。

当然正常人是不能和“梵疯狂”相提并论的……

看看我们今天这位“神秘人”有多少幅作品?

伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因

Rembrandt Harmenszoon van Rijn,1606~1669

这位用自己的一生描绘“光”与“暗”的光影大师,用自己的实际行动验证了“No Zuo No Die”(不作死就不会死)的真理,关于他的故事详情可参见《小顾聊绘画·壹》。

文森特·梵高

Vincent Willem van Gogh,1853~1890

命苦如中药、命硬如钻石的疯子画家,他那写成小说都会被嫌弃太不真实的点儿背人生相信随便哪个读者朋友都能说上两句,详情请见《小顾聊绘画·壹》。

三十几幅!(可能是36,也可能是34……)

维米尔究竟留下了几幅画?这个问题到今天还没有一个定论,或者也可以说是35+1幅,1幅待定。

“待定”的意思就是还不确定它到底是不是维米尔的真迹,当然大部分人还是相信这幅画就是出自维米尔之手的,其中就有个名叫史蒂夫·温(Steve Wynn) 的人尤为确信,因为他在2004年花了3000万美金买下了这幅画。(关于这个史蒂夫·温,感兴趣的朋友可以去搜一下,超有钱超多艺术品收藏的超级大土豪!)

在其余35幅作品中,还有一幅于1990年被盗了,而且事隔20多年至今下落不明。

如果哪天能破了案,那绝对是轰动艺术界的大新闻,《蒙娜丽莎》就是因为失而复得才名声大噪的。

而且越有故事的画越值钱,如果哪天真被找到了,随便卖个一两亿是绝对不成问题的……

可能你会问:“才三十几幅画也敢上这桌麻将?”

我开始也觉得纳闷儿,通常一个画家想要在绘画史上留名,首先得具备两个条件……

1.活得长

2.作品多

当然对于普通人来说,活得长才能作品多……(再次强调是“普通人”…… )

再看看我们这位……

也就活了43岁,作品又少得可怜……

那么,他到底为什么那么有名?!

因为他的这三十几幅画,可以说是……幅幅精品!

三十几幅,已经绰绰有余 了。

《戴珍珠耳环的少女》(Girl With A Pearl Earing),1665

首先,无论你是否听说过维米尔这个名字,你应该都见到过这幅画:《戴珍珠耳环的少女》 ,1665 。

这幅作品被誉为“北方的《蒙娜丽莎》”。

画中少女神秘的眼神,微微张开的嘴唇,以及那似笑非笑的表情……会使观赏者产生无限遐想……

这幅看似简单的肖像画,却可以抓住每个观赏者的视觉神经,让人过目不忘。300多年前的一幅画,居然可以打动我们这些现代人,这本身就是维米尔的魔术吧。

画中少女的身份也是一个谜,她究竟是维米尔的女儿、情人,或者甚至是维米尔虚构的形象,现在都已经无从考证了。但正因为是个谜,才留给了我们更大的想象空间。[好莱坞女星斯嘉丽·约翰逊(Scarlett Johansson)也曾经演过一部同名的电影。有兴趣的话可以看看,撇开情节什么的不谈,这部电影至少高度还原了当时维米尔的创作环境。]

光就“神秘”这点而言,这幅画和维米尔其他的作品比起来,就有点儿“小巫见大巫”了。

我们先来看看他的这幅“自画像”(或者说疑似自画像)一《画室》。

这幅看似普通的风俗画,其实暗藏玄机 。要看懂它,就先得从画上的一个小洞聊起。

这个小洞就在画中女子身前,如果你有幸见到原作的话,倒是可以用放大镜找一下。

这个小洞不是画出来的,它真的就是一个洞,而这个小洞,正是解开谜题的钥匙 。以这个小洞为起点拉几条线,会发现这些线条能够准确地穿过地砖的顶点,而且与桌沿完全平行。

《画室》(The Art of Painting),1666~1668

其实这个小洞应该是个针眼,维米尔在这个位置扎了一根针,在针上绕一根线,根据线拉出的辅助线完成了整幅构图。

那为什么小洞的位置会在这里?因为维米尔想把你的注意力引到这个点上……在你自己都不知情的情况下……

其实“控制”观赏者的视觉注意力,是荷兰画家的惯用手法。

但其他画家通常都会用画中人物的手指,或者其他身体部位指向他们想让你看的那个点。

而只有维米尔,是在不知不觉中控制你的视觉。

除此之外,这幅画中还有许多有意思的细节。或者说,每个细节都有它的用意……

画面最近处的椅子,似乎在邀请你进入画面坐下观看。而帘子又把你隔在画面之外,让人有种偷窥的感觉 。

地图上的折痕,喻示着当时由于内乱而分裂的荷兰。

吊灯上的“双头鹰”是哈布斯堡王朝的象征,也是引导观者对地图上折痕展开联想的一条线索。

地图在墙上留下了很深的阴影,而画面中的女子却没有影子。这可能是为了更加突显女子。

那她究竟是谁?

据她的扮相判断,她应该象征着历史女神克里奥(Clio) 一头戴花环,手持喇叭和历史书。但不能确定她究竟是不是历史女神,因为她手上的那本书是封面朝里拿的。

这也是维米尔的惯用伎俩,隐藏明显的线索,使画面变得更加耐人寻味……

再看这个“衣衫褴褛”的画家,其实他并不是穷得连件好衣服都买不起,这种“破烂镂空灯笼衫”其实是当时的潮服。

这位潮男穿着的红裤子,当然也不是碰巧那天正好穿着的,这两条“红肠”将观者的注意力引向画架下的那个区域,这里有一个至今无法解答的谜题——这个画架只有一条腿!

……是维米尔漏画了吗?我觉得应该不是,一个如此注重细节的人怎么可能犯这种错误。

而且如果你仔细看的话,会发现这个画家的身材其实也很奇怪,他和女子的比例差不多就是姚明 和霍比特人 的关系。

这究竟是为什么呢?

关于这个细节只有许多猜测,但我可以负责任地告诉你,没几个靠谱的。如果你有兴趣的话也可以研究一下,说不定真相就被你找到了呢……

这幅画据说是维米尔本人最喜欢的一幅作品,“据说”的根据是他一直到死都没有把这幅画卖掉,穷得连面包都买不起时也没有卖掉……

但是在我看来,他一直保留着这幅画倒也并不一定是因为喜欢,其实还有个原因一这幅画是他的“招牌” 。

维米尔当时是靠接订单卖画为生的。

一般的画家都会在工作室里挂一些自己平时的作品,那客户来了也能够看到这个画家水平如何,是不是自己喜欢的风格什么的……

但维米尔有一个“软肋” ,他画画非常非常慢……慢成乌龟了!(这也是他一生只留下三十几幅画的一个主要原因。)

他画一幅画平均要半年的时间,而且一次还只能画一幅画,画完还得休息半年……

当时又没有照片、移动硬盘之类的东西可以把作品保存下来给客户看,所以维米尔的工作室里经常是空的。

在损失了几个不明真相的客户以后,维米尔决定着手创作一幅以他自己工作时的场景为主题的作品,将它永久挂在画室里做商用。当然,又用了大半年。

要知道,花整整半年时间画一幅不打算卖的画,是要承担一定的风险和具备非常超前的市场营销意识的。

但绝对是值得的,因为他把自己的精华全都注入了这幅画中。除了前面聊到的这些之外,这幅画中还有一个很有意思,也是很具争议的细节……

注意这些细节,它们和画面的其他地方相比显得有些模糊,而且还带着一粒粒细小的圆点。

其实这种效果在今天的照相术中很常见一就是聚焦处清晰,背景和近处相对模糊,发光的地方会自然形成一个个圆形的光斑……

这在今天看来一点儿都不稀奇,但是300多年前的维米尔又是怎么做到的呢?

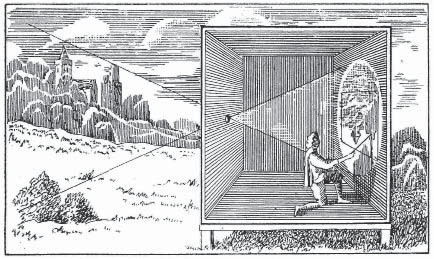

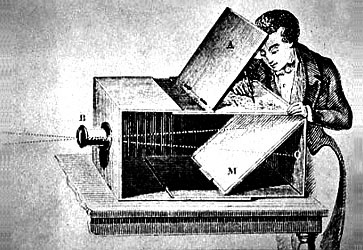

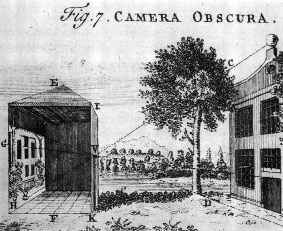

他不会玩儿穿越,也没有机器猫。他只是用了这么一个装置……

这东西名叫“暗箱”,工作原理说起来其实也很简单,说白了就是我们每个人在小学自然常识课都学过的“小孔成像” 技术。

其实这种技术也不是维米尔那时发明的,几百年前就已经有了,只不过之前的小孔成出来的“像”都是倒过来的。

人类花了几百年时间才琢磨出:“嗯?我们为什么不用镜子把图像倒过来呢?”于是,在内部安装了一面镜子的暗箱就出现了……

这在我们今天看来可能有点儿蠢,但在当时这就是高科技了。好比几百年后的人们如果看到我们今天戴着3D眼镜看IMAX(巨幕电影)就已经很满足了,估计也会觉得我们很蠢。

运用“小孔成像”技术,画家就能够画得更加精准,说白了其实就是“描”。(许多让我们赞叹不已的精准的建筑物钢笔画,其实都是描出来的。)

看到这里您可能会觉得,这家伙画画一会儿用绳子拉,一会儿直接描,有什么了不起的?

这样想其实也没有什么不对,但有可能已经走进了一个误区 ……对于一个艺术家来说,并不是能够徒手画得准,画得像,就能成为大师的。要画得准有许多方法,既然现成有一种“高科技”可以帮助我画得准,而且还可以省去大量打草稿的时间和精力,用来琢磨更有意思的东西,何乐而不为呢?如果莫奈能活到今天,说不定也会抱着个iPad出去写生吧。

所以运用新技术来达到相同的效果并不可耻,况且我相信维米尔也不是因为“画不准”才去描的,他只是想在最短的时间内抓住最真实的光影效果。

从某个方面来讲,维米尔应该也算得上是一名“摄影师”,只不过普通摄影师按下快门只需要“咔嚓”一下,而维大摄影师按一次快门需要半年时间……就是所谓的“人肉照相机”。

维米尔光凭三十几幅画就登上了“超级大师” 的宝座,因为他的每一幅画都蕴藏着许许多多精心设计的细节,这些细节就像侦探小说中的线索一样勾着观赏者,使人不由自主地去推测画作背后蕴藏的含义。

我曾在视频网站看过一位英国老教授关于维米尔的讲座,他半开玩笑地说,许多大学教授都很喜欢用维米尔做课题,因为他每一幅画都足够开一堂3小时的公开课来讲,三十几幅画全都讲一遍,一个学期就过去了……我在这里能做的,其实也就是挑一些我认为比较有意思的细节出来聊。

这就好像在一个大西瓜上挖出一个角,先给您尝尝味道,后面的仓库里还存着一卡车的大西瓜,吃着甜的话您可以全都拉回去……

“第一片西瓜”:隐藏线索

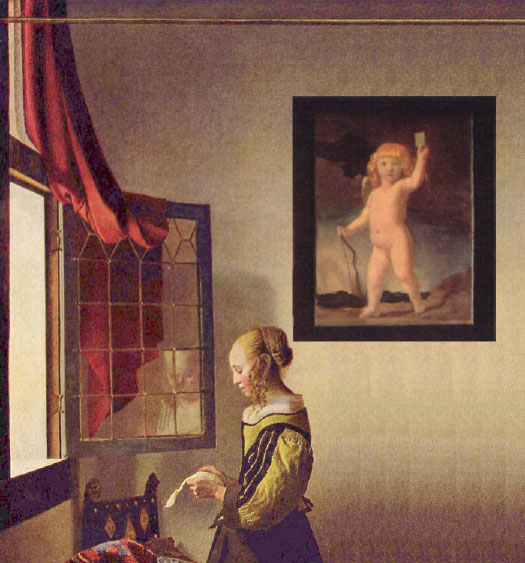

《窗前读信的少女》

(A Girl Reading A Letter by An Open Window ),1657

这幅看似普通的作品,却隐藏着一个重要线索……

通过X射线扫描发现,墙上原先还挂着一幅丘比特的画像,但最终却被涂掉了。

维米尔为什么要画一幅丘比特在墙上呢?

《窗前读信的少女》最终版

《窗前读信的少女》原始版

谁都知道丘比特象征着爱情,画家们都很喜欢用丘比特来暗示画作中的爱情成分。

那么由此可以推测,这名女子正在读的,可能是一封情书。

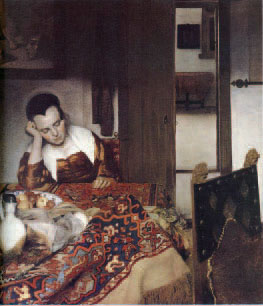

《小憩的女子》

(A Woman Asleep ), 1656~1657

这幅画的“线索”出现在门后。同样也是经过X射线扫描后,发现门后原本有一只狗,还有一名男子。

小狗的脸朝着外面,正目送着男子离去……

知道了这个细节,再来看这幅画,就会感觉画中的女子并不是在打瞌睡,而是在为爱人的离去而暗自神伤。

我想维米尔应该不会想到几百年后会出现“X射线”这么个东西。所以他涂掉的部分并不是为了日后揭开谜底所做的铺垫。

将那些明显的线索隐藏起来,就是为了增加观赏者的想象空间;又或许,他并不想让谜底如此轻易地被揭晓……

“第二片西瓜”:暗喻

许多画家都会使用暗喻的手法,但维米尔用得特别多。

如果将一幅油画比作一间屋子的话,那一幅寓意鲜明的画就像一间开着门的屋子,而维米尔那间“屋子”的门却是关着的。

但他却总会在屋子周围留下一些线索,引导你找到打开这扇门的“钥匙”。

其实推理是件很有意思的事情……当你心里有一个想法时,总会千方百计地来证明它。

这就好像在看侦探推理电影的时候,当你认准某个人是杀人凶手时,他的每个动作都会变得可疑。

听上去好像有些“先入为主”的感觉。

在这里我想着重聊聊下面这幅画……

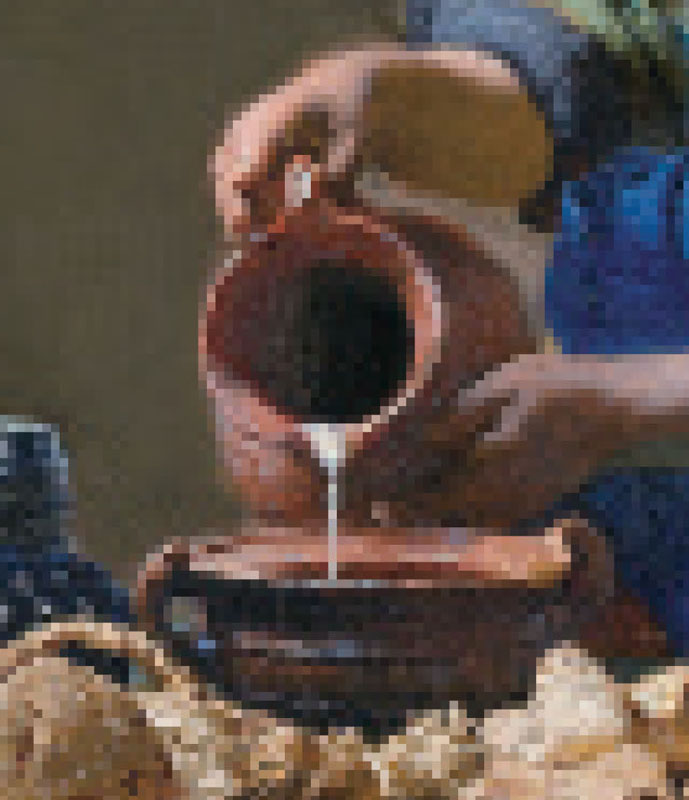

《倒牛奶的女仆》

(The Milkmaid ), 1658~1661

这幅画算得上是维米尔最著名的作品之一,它的尺寸是45.5厘米x 41厘米(就比两张A4纸大一点儿 )。

维米尔的画差不多都是这个尺寸,因为得塞得进上面那个“暗箱”啊……

如果你有幸去阿姆斯特丹的荷兰国立博物馆(Rijksmuseum),会发现在这幅“袖珍画”前总是围满游客。但当你挤进人堆后,会发现这幅画看上去也没什么特别的,不就是个肌肉发达的妇女倒牛奶吗?

为什么那么多人对它感兴趣?

如果我告诉你,这幅画其实有性暗示的意思呢?

虽然我个人觉得这个理论有些不靠谱……就像我刚才说的,当你认准了这是一幅含有性暗示的画时,所有细节就都变得色情 起来了。其中有的推理难免有些牵强,但把它们全都合起来,似乎又能站得住脚。

不管怎么说,我先把这些推理一一列出来,你可以自己判断一下。

首先是这幅画的名字,据说荷兰语“奶”一“melken” 就有性暗示的意思。关于这点,虽然我没学过荷兰语,但不知为什么却觉得“奶=性” 这点并不难理解,奇怪……

而且据说那时的牛奶女工的名声一向很“好”,爱交朋友嘛……

然后是墙角的瓷砖一又是丘比特,其实丘比特除了象征爱情,更多时候确实是拿来做性暗示用的……

然后是最重要的“证据”一暖脚盒 ,这个性感的小装置大概是热水袋的前身,使用方法就是把热炭装到盒中的壶里,然后把双脚架在盒子上取暖。

那为什么说这是重要证据呢?因为它有“欲火中烧” 的意思。

……

虽然我个人觉得这个推理有些牵强,但如果换个角度思考,这也并非完全不可能。

看维米尔的其他作品,基本每幅都有些隐藏的含义。

那如果这幅画只是为了画个牛奶妹倒牛奶,那也太单调了。

而且当时的“荷兰广电总局”抓得又比较紧,想画色情也只能用这种旁敲侧击的方法。

不管是不是真的,撇开这些推断不提,这幅画本身也是一幅很厉害的作品。

牛奶妹手臂皮肤的色差说明她工作的辛苦。

从桌上的器皿和面包分析,她应该是在做布丁。

她小心翼翼地倒牛奶可能是为了控制用量,也有可能是为了不把热牛奶表面的那层奶皮倒出来。

一个简单的动作,却让人觉得如此逼真。

“第三片西瓜”:控制视觉

维米尔喜欢用他的画来控制观者的视觉,在邀请你进入画面的同时又想方设法地用各种道具把你隔在画面之外……可能这就是所谓的“距离美”吧。

除了用桌椅板凳,维米尔还会用色彩来控制视觉。

维米尔一生就留下了两幅风景画,这是其中一幅。

《小街》(The Little Street),1657~1658

注意画面右下角的红色窗户板。

它可不是碰巧出现在那儿的。

有了这块红板,观者的视觉中心就会在不经意间被“框”在画面的中心,视线到了这块板这儿,就会自然而然地停住。

如果没有这块红板的话,感觉就完全不一样了。

我个人认为,这幅画虽说是风景画,但几乎没什么风景。倒更像是摄影师用来试光的“样片”。

那么在这里,我们就来聊聊他的另一幅风景画……

《代尔夫特风景》

(The View of Delft ), 1660~1661

如果把世界上所有的风景画排个名次……

那这幅《代尔夫特风景》绝对在前10名里面,甚至有冲击奖牌(前3名)的可能。

可以说,《代尔夫特风景》就是风景画中的“劳斯莱斯”。

那么,为什么呢?

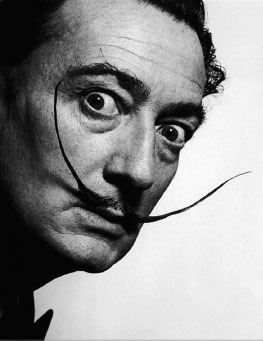

在维米尔的众多粉丝里,有一个人绝对是最奇葩 的……

他就是“胡子可以戳死苍蝇,永远一副惊悚表情”的西班牙人一达利 。

萨尔瓦多·达利

Salvador Domingo Felipe Jacinto Dali i Domenech,1904~1989

他那“流淌的时钟”和“长脚象”几乎被所有人熟知,这位善于描绘怪诞梦境的最伟大的超现实主义艺术家,死后被注入防腐剂安葬在自己设计的博物馆地下室里。

他曾经创作过这样一幅画……眼尖的朋友应该一眼就能认出那是维米尔。

这幅画还有个很酷的名字一

《用作餐桌的代尔夫特的维米尔的鬼魂》

(The Ghost of Vermeer of Delft Which Can Be Used As a Table )

这个名字取得还真有点儿20世纪80~90年代港产片的味道一光看名字就差不多知道里面讲的是什么了。

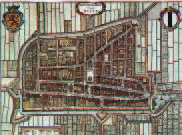

撇去那些乱七八糟的不谈,就看代尔夫特 ,其实就是维米尔 的故乡……

先介绍一下代尔夫特这座城市……

首先,它很小……多小呢?

有这么一件事可以大概说明……

公元1654年10月12日,代尔夫特的一家地下伪劣烟花爆竹厂发生了一起事故,结果……

……半个代尔夫特城就这样被炸飞了。

《爆炸以后的代尔夫特城》(A View of Delft after the Explosion),1654

下图第一幅是当时代尔夫特的市政规划图。

根据这幅图,可以看出维米尔当时是站在这个位置画的……

如果今天站在这个位置看,你会发现和画中有点儿不一样,要塞和港口都不见了。它们都在城市的发展过程中,被“阿凡达” 了。

《代尔夫特风景》(The View of Delft),1660~1661

《代尔夫特风景》局部

当我第一次看到这幅画的时候,它给我的感觉是:“画得好精细!”

但这却并非它的“撒手锏”。

要论“抠砖缝”(精细程度),其实这幅《代尔夫特风景》还并不算抠得最细的。

就拿这幅《奥德沃特的风景》(View of Oudewater,1867) 来做比较,它的作者名叫威廉·科克,同样来自荷兰,主要以风景画见长。

看人家那“砖缝”抠的,是真的把砖缝都“抠”出来了!

但是,这幅画却完全不如《代尔夫特风景》出名,这究竟是为什么?

当你仔细品味《代尔夫特风景》时,会发现它给人一种安静祥和的感觉。

之所以能给人这种感觉,并不是因为碰巧找到了一个安静的角度。

它又是维米尔精心设计出来的……

前面说过,为了达到操控视觉的目的,他经常会通过摆弄房间里的摆设,来引导观赏者。

要知道,房间里的东西摆弄起来相对容易,大不了雇几个搬家公司的小伙子随时待命。

可这次是画风景,你总不能真的找几个拆迁队待命吧……

维米尔有他的办法。

大多数人看这幅画,都是先看一下整体,然后目光就会被岸边那几个人吸引……

这几个人没什么特别的,他们只是维米尔放在那儿,用来引导视线的“工具”。

(有意思的是,这幅画中居然一共画了15个人!不仔细看根本意识不到。)

接下来,观赏者的目光会自然而然地移到河边的建筑、桥梁船只,以及远处的教堂……

当然也有人先看对岸再看人的,顺序并不重要,重要的是你的……

“旁光”。

(也叫“余光”,但我更喜欢用“旁光”这个词,因为我觉得比较好笑。)

你会发现,无论你的目光聚焦在哪里,

图中的水面都会出现在你的“旁光”里……

而学问就恰恰在这水面上!

我们知道,当目光聚焦在一个点上时,这个点的周围看上去其实是模糊的(

就像拍照片的原理一样。)

如果盯着这里的水面看,似乎没什么,当你将目光移到岸边时,水面就会变得模糊,从而给人一种波光荡漾的错觉。

动与静是相对的,维米尔处心积虑地制造出水波荡漾的“假象”,就是为了衬托出整个画面的安静 。

后来,另一个“猛人”克劳德·莫奈 也在他的作品《蛙塘》 中用过类似的方法……但那已经是在200多年后了。

而且莫奈的水波,不需要用“旁光”……就算盯着看也是模糊的……

最后,这幅画今天能有这种地位,还有个更重要的原因——

因为它是维米尔画的。

这就是所谓的“物以稀为贵” 。

我想,用“物以稀为贵”这个词来形容维米尔的作品再恰当不过了,因为真的很少又很贵。

他的作品基本上都是“乍看没什么,越看越纠结”。

他有许多作品一直到今天还让人摸不着头脑,给人们留下了一个又一个猜测,却没有留下任何答案。

也许,这正是这位谜男子想看到的效果吧。