Chapter7 疯子

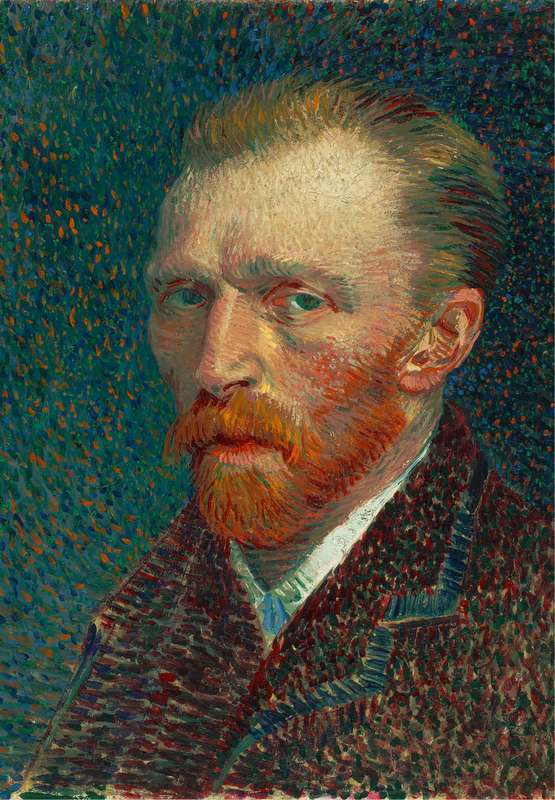

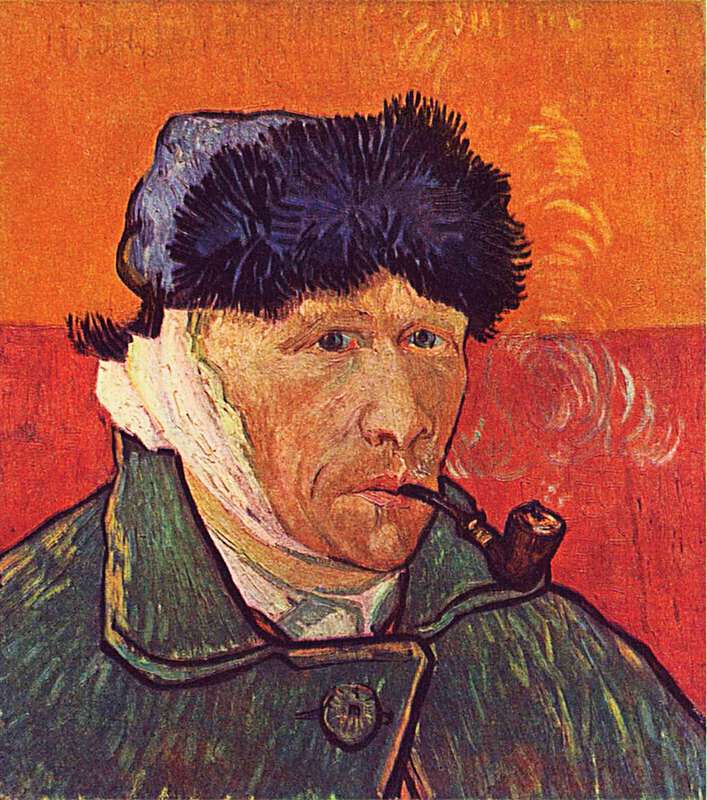

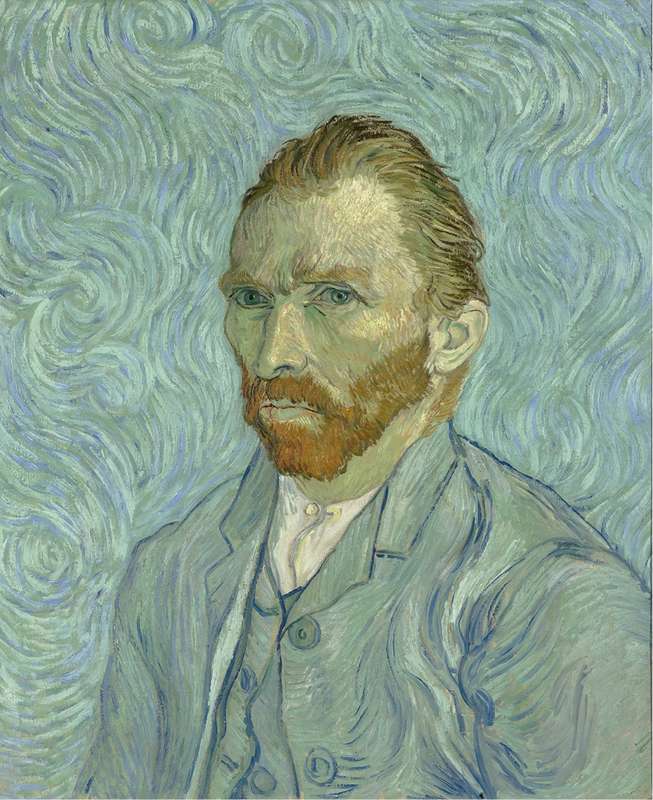

当 您看到右边这幅自画像时,应该已经知道我要聊谁了吧?

没错,就是梵高。

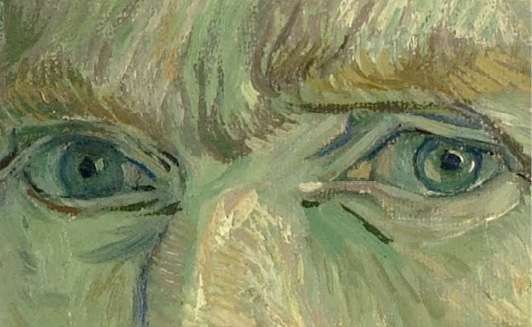

他这忧郁的小眼神儿实在太有名了,以至于直接看自画像就能叫出他的名字。

但是,这本书中我在介绍其他画家时,报名字之前多少都要有些铺垫。梵高虽然有名,但我也不想就此坏了规矩,您就全当不知道,我们重新来一遍。

1886 年,一个立志成为画家的年轻人来到了艺术之都——巴黎。

他在这里见识到了许多大师级的作品,并受到了他们的启发。

但是,没过多久,他就发现当时的那些画风都不够他玩儿。于是,他决定不再追随别人的脚步,要走出一条只属于他自己的艺术创新之路。

这时的他,还并不知道自己只剩下4年的生命……

这个年轻人的名字叫……

梵高

Vincent Van Gogh

关于文森特·梵高,我想,应该算是一个“家喻户晓”的画家。

您可千万别小看这四个字,能担得起这个形容词的,可都不是普通人!

您可以去身边找一个“艺术门外汉”,他可能看不懂或者甚至从没看过梵高的作品,但却肯定听过他的名字。这就是所谓的“家喻户晓”。在整个艺术圈里能达到这个级别的,估计也只有莫扎特、莎士比亚这类神人了。在绘画圈里就更少了,差不多一只手就能数得过来。

那梵高的名气为什么会那么响?

论才华,他并不像透纳那样鹤立鸡群。论身世,又没有卡拉瓦乔那样跌宕起伏。

但他的名气却要比他们响,这是为什么?其实答案很简单:

因为他独特!

其他的大师,无论多牛,在历史上总能找到那么一两个画风或性格和他类似的画家,但是梵高,不夸张地说,往前500年,甚至往后500年,都找不出第二个来。

那么,他到底有何独特之处?

首先,我想聊聊他究竟应该属于哪“派”。

艺术家的分派,并不像黑社会电影里那样,几个弟兄向关二哥磕个头,然后在背上文条青龙什么的就算加入帮派了。其实,艺术家还不如帮派弟兄,他们的分派大多是被动的,是后来的人给他们分的,也可以说是“被分派”。

分派的标准基本上就是根据以下三点:

这个画家的画风。

受到什么大师的影响。

所处的年代。

许多画家都是在死后才被专家学者归入某某派的,所以他们自己也“没得选”。

但话又说回来,要给梵高分派,也确实为难了那些专家学者们。

我们先从第一点来看:梵高的画风。

下面这幅是梵高到巴黎之前的作品——《吃土豆的人》。

《吃土豆的人》

The Potato Eaters 1885

是不是有种很惨的感觉?(听名字就觉得有点儿惨……)

梵高就背着这幅“惨画”来到了巴黎,想要靠这样的画风在巴黎闯出一番天地……结果,不用想也能猜到,谁愿意掏钱买一幅挂客厅碍眼,挂饭厅影响食欲,挂厕所导致便秘的“惨画”?

到了巴黎以后,梵高接触到了印象派,画风又一下子变“亮”了!

这幅《塞纳河上的桥》就是梵高在这个时期的作品……把这两幅画并排放一起,谁会相信这是同一个人画的!而且前后就差两年时间。

《塞纳河上的桥》

Bridges across the Seine at Asnieres 1887

好吧,如果梵高的画风难以捉摸,那我们再来看看第二点:他受过谁的影响?

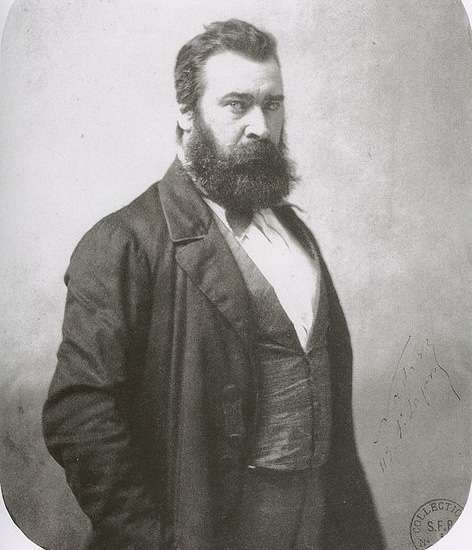

梵高自己曾表示他最喜欢的画家是米勒(Jean-François Millet)。

米勒属于“巴比松”画派(Barbizon),在当时来讲,巴比松画派并不像“学院派”那么保守,但也没有“印象派”那么激进,算是半个“非主流”。但就画风来讲,还是比较偏向于“现实主义”的。

那梵高他是不是应该被分入“现实主义”呢?

我们先来看看米勒的作品。

这幅《播种者》是他的代表作,米勒最喜欢画的就是农民。这也是“现实主义”画家最喜欢的主题——社会底层的“苦逼”。

《播种者》

The Sower 1850

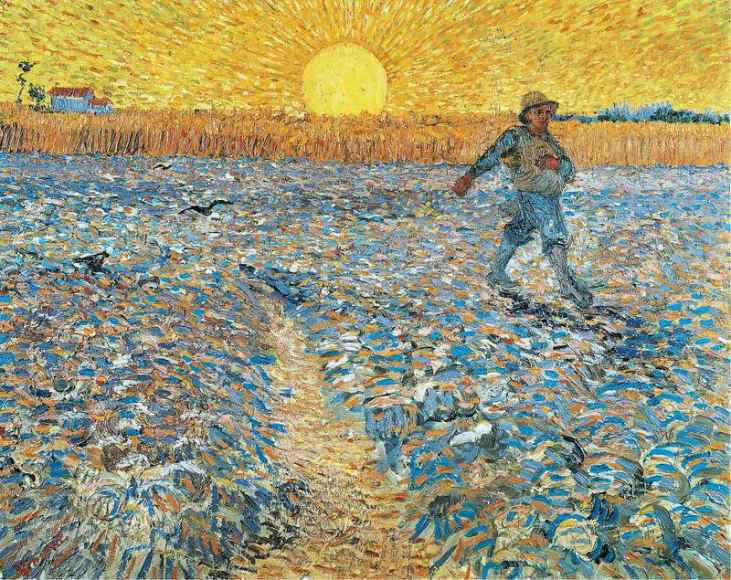

接下来,我们再来看看梵高临摹的“苦逼”……

这是梵高的《播种者》……

《播种者》

The Sower 1888

看着这个在阳光下“踢正步”的欢乐男青年,我觉得,如果硬把梵高和米勒凑一块儿的话,那也太不人道了吧!

勉强是不会幸福的!

那么只剩最后一种分类方式了——“时代”。

梵高所在的时代比印象派稍微晚一点儿,他又画过印象派,那么,就把他划入“后印象派”吧!

不容易啊!

也实在难为了那些“分派”的学者!

但是我认为,把艺术家分成不同派系,其实就是为了让教授在上课时比较方便归纳总结。对于我们这些业余爱好者来说,大可不必那么纠结于派别。反正考试也不会考这些。那我从开始到现在一直都在说废话吗?!

差不多吧!

毕竟,又有哪个画家的画风是一成不变的呢?

如果硬要分,我觉得倒可以给梵高单独分一个派:

癫狂派。

艺术家都是疯狂的,但是和毕加索、马蒂斯那种故意作怪的画家不同,梵高的“怪”,是骨子里的怪,是在他的血液和骨髓里的。

因为他本身就是个“神经病” (学名全称:癫痫+躁郁症+急性间歇性卟啉病+美尼尔氏病)。

要了解这个“神经病”,有三个人是不得不提的,可以说没有这三个人,就没有我们今天所认识的梵高。

三个人,缺一不可……

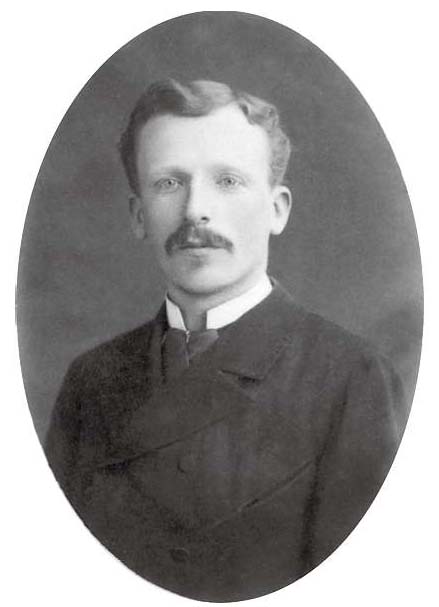

重要人物1号:提奥·梵高 (Theo Van Gogh)

文森特·梵高的弟弟,也是他一生的知己,并且终其一生,在精神上和经济上鼎力支持梵高的梦想。我们今天之所以能够了解到梵高如此多的心路历程,也全都是源自于他和弟弟提奥互通的信件。

年轻时的梵高做过许多职业:画廊销售、传教士、外语老师……但是哪样都做不长。1880年,27岁的梵高决定以画为生。

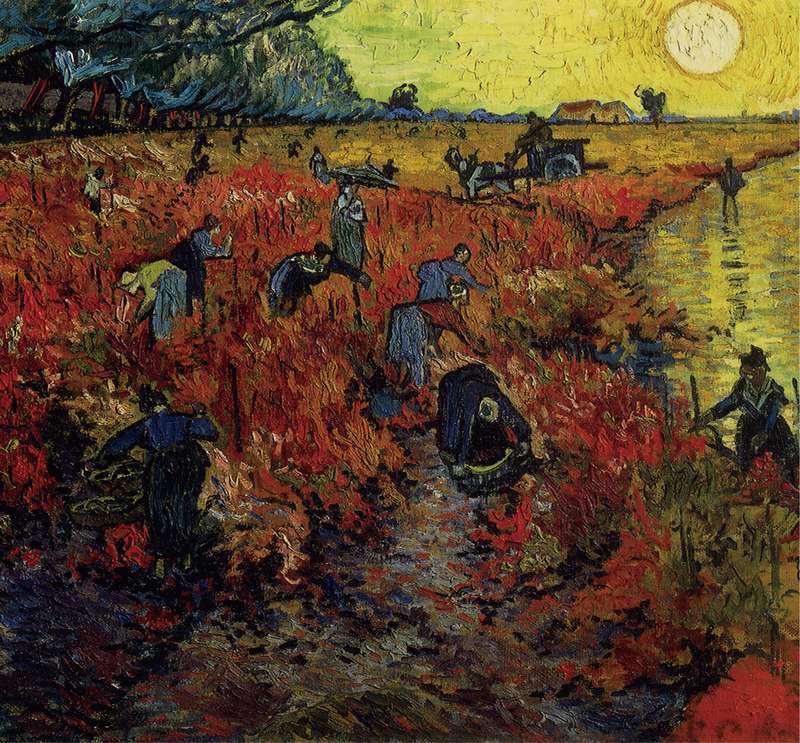

这是梵高1888年的作品——《红色葡萄园》,这也是“以画为生”的梵高生前卖掉的唯一一幅画。

《红色葡萄园》The Red Vineyard 1888

很惨吧?……确实惨,但惨的不是梵高,而是他的弟弟提奥。嘴上说靠画为生的梵高,其实是靠他弟弟为生。

曾经听一位哲人说过:“一个艺术家,再穷也不至于穷到连饭都吃不饱。”反过来,当一个艺术家太有钱时,也创作不出多好的作品。只有处在一个不上不下的位置时,才能不断激发他对创作的饥渴。

梵高就处在这么一个“不上不下”的位置,他有个好弟弟,所以他一直没有饿死,并且能全身心投入绘画。

而他的创作热情则完全源于他对艺术单纯的梦想:

希望所有人都能看到我的画,并能够通过我的画感受我的内心。

希望所有人都能看到我的画,并能够通过我的画感受我的内心。

那么,梵高的画究竟有何特别之处呢?关于梵高绘画的一些介绍中,经常会出现一个词——“强烈”。

他的“强烈”首先源于他那厚重的笔触,那些颜料似乎不是用笔涂上去的,而是直接挤到画布上的。

所以他作品的“成本”首先就比别的画家高,每幅画都会用上比别人多一倍的颜料,但是这种画法却能给人一种莫名其妙的立体感。

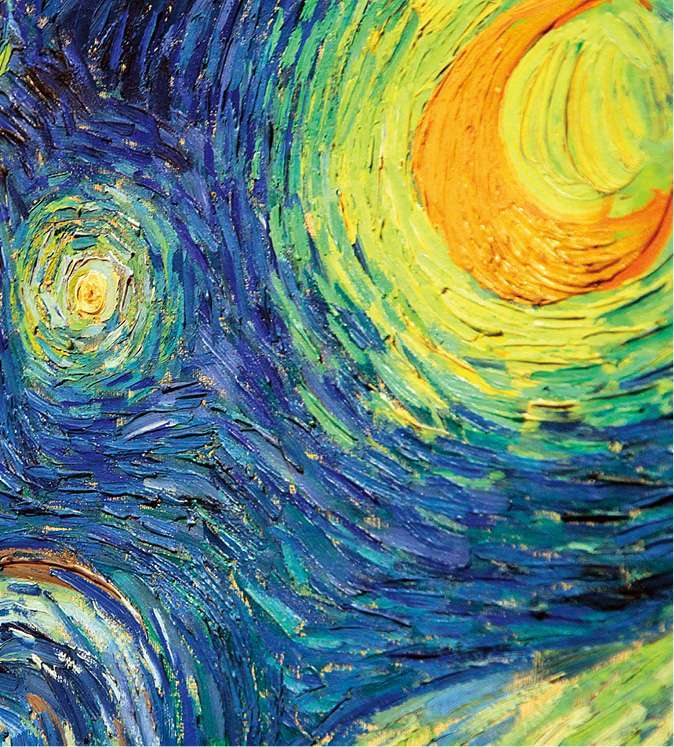

《星夜》(局部)Starry Night 1889

《向日葵》(局部)Sun Flower 1887

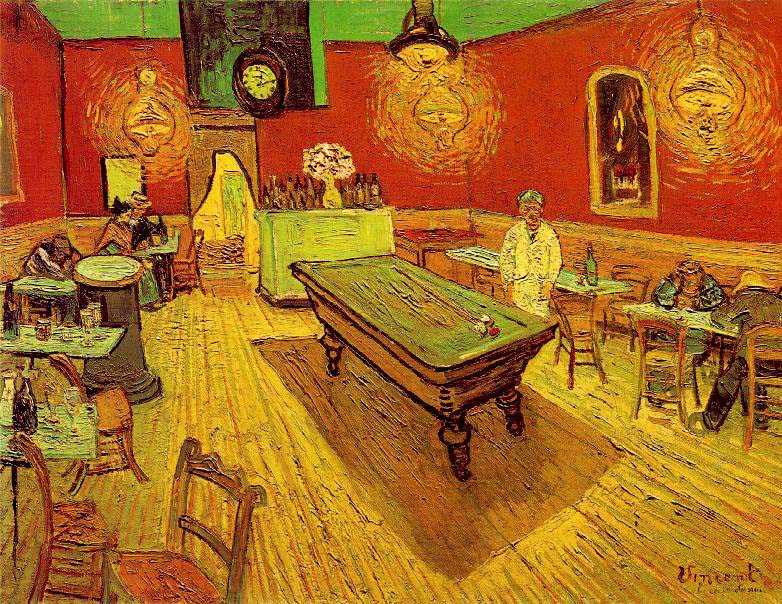

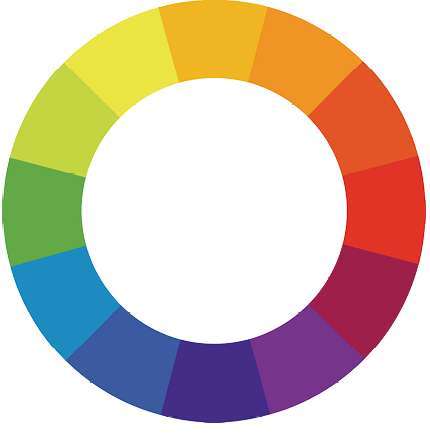

另外,他的“强烈”也体现在他的用色上。他总爱用蓝色+黄色,或红色+绿色之类的色彩搭配。

《夜晚的咖啡馆——室内景》

The Night Café 1888

《罗纳河上的星夜》(局部)Starry Night Over the Rhone 1888

这些颜色在色彩中是“对冲”的颜色,也就是完全相反的颜色。一般的画家是不敢随便碰这种搭配的,因为一搞不好很容易弄巧成拙。

而梵高却能够很好地驾驭这些颜色,这就是他的色彩特别强烈、特别明亮的原因。

如果以上这段话让你看着头晕,那我们换个角度来聊吧……

一个成功的艺术家,一般都会具备以下几点:

- 心中有一个最崇拜的画家:

刚才提到过,梵高的“男神”是米勒。

- 有一个被称为缪斯女神(muse)的“情人”:

梵高虽然没有缪斯(他是有过几次恋爱经历,但最终不是把姑娘吓跑了就是把姑娘全家吓跑了),但是,对于独一无二的梵高来说,根本不需要女神什么的给他带来灵感,因为,他有一样别的画家没有的东西——“精神病”。

- 有几个志同道合的小伙伴:

梵高虽然生性孤僻,不懂人情世故,不善与人交往……但是,让人没想到的是,他还是有朋友的!不是他弟弟提奥,也不是幻想的朋友,而是一个真实的朋友!这个朋友,也是影响他一生的重要人物之一。

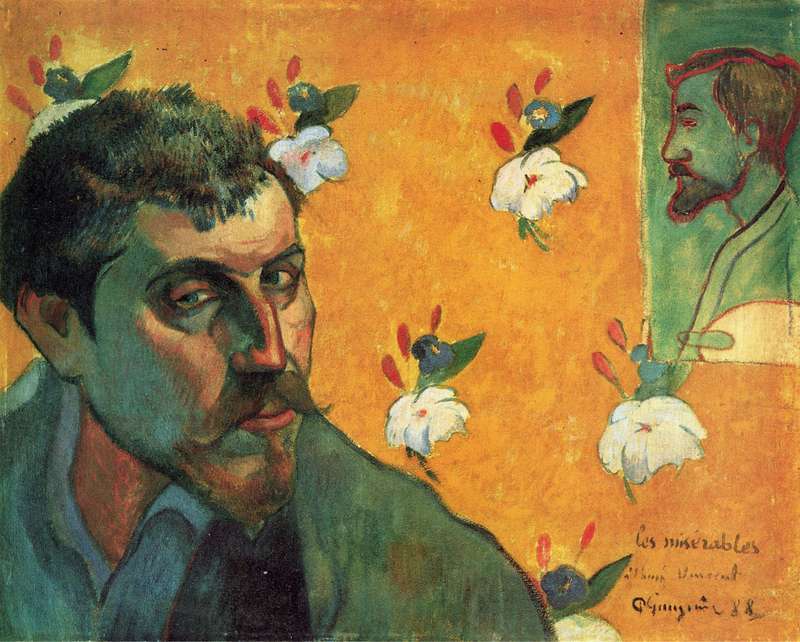

重要人物2号:保罗·高更 (Paul Gaugin)

高更在当时的法国画坛也算得上是一号猛人,他独树一帜的画风和标新立异的性格,曾多次震动整个画坛。他也是唯一一个被梵高欣赏的男人。

《保罗·高更》Paul Gaugin 1888

1888年2月,梵高来到了法国南部的小城阿尔勒(Arles),并打算在这里实现他的另一个梦想:建立一间艺术家工作室,并使它最终成为一个艺术家的聚集地。(其实这也是为了仿效他的男神米勒,米勒曾经就在巴比松和他的小伙伴们搞过一个类似的“创意园区”。)

可能你会问,想搞工作室,在巴黎搞多好?那里既繁华又时尚,可能生活开销会大点,但又不用自己掏钱,干吗还非要折腾跑去阿尔勒呢?

因为他的弟弟也开始受不了他了……

当时梵高因为酗酒,得了一身病(我们都知道是什么病)。梵高的病情渐渐影响到了和他住在一起的弟弟提奥。“你不工作就算了,完全用我的钱我也忍了,但你别影响我赚钱呀!难道想抱成团饿死不成?”

于是,提奥狠了狠心,把梵高送到阿尔勒疗养。正好阿尔勒又是个阳光明媚的地方,梵高一到就爱上了那里。所以,也有一种说法是他选择阿尔勒是为了追随阳光……

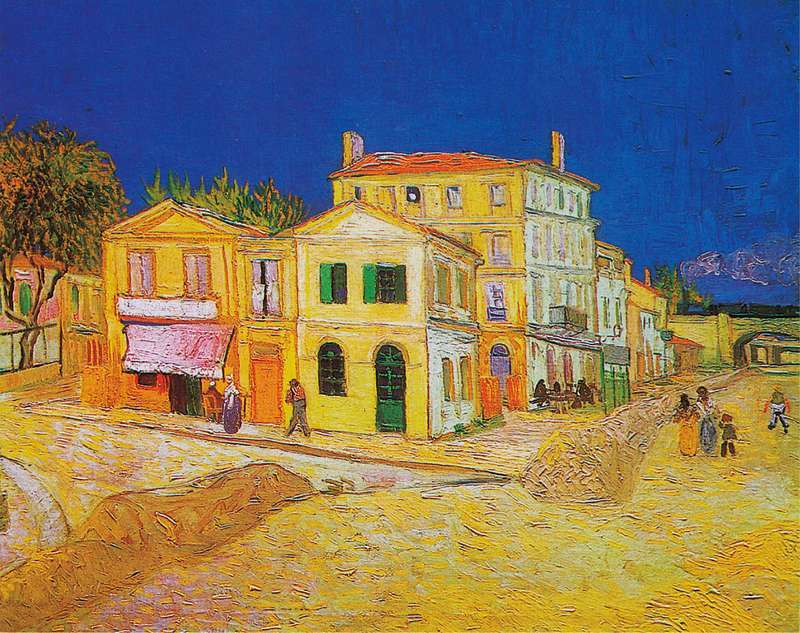

梵高到了阿尔勒后,就在当地租了一栋两层楼的小屋,并把它漆成了他最爱的亮黄色,还给它取名为“黄色小屋”。

一切准备就绪后,接下来就是邀请艺术家入驻了。梵高第一个想到的当然就是高更,而高更也答应了他的邀请,但条件是要梵高的弟弟提奥为他还债。

得知高更将要来,梵高就如同打了鸡血一般,每天创作一幅画,为的就是向高更展示他在黄色小屋中的成果。

《黄色小屋》The Yellow House 1888

这是梵高在阿尔勒时期的代表作,也是他一生最著名的作品之一——《向日葵》。

这幅画有意思的地方在于,他居然用黄色的背景来衬托黄色的向日葵,而且还并不显得单调。

这幅画,可以算得上是梵高一生中最重要的作品了,至少梵高自己是这么认为的。因为当高更来到“黄色小屋”时,在这幅画前伫立了许久,并且盛赞了这幅画。

《向日葵》

Sun Flowers 1888

梵高用他惯用的厚重笔触,将花瓣一笔一笔勾了出来。 梵高用他惯用的厚重笔触,将花瓣一笔一笔勾了出来。 |  |

梵高居然把自己的签名直接签在了花瓶上,估计会这样做的也只有梵高了。蓝色的签名配上黄色的花瓶,居然并不显得突兀,反而有点儿“点睛之笔”的味道。 梵高居然把自己的签名直接签在了花瓶上,估计会这样做的也只有梵高了。蓝色的签名配上黄色的花瓶,居然并不显得突兀,反而有点儿“点睛之笔”的味道。 |  |

梵高日思夜想的高更终于来到了阿尔勒……

但是,俗话说“物以类聚,人以群分”,能够被“精神病”看上的人,那也绝对不会是什么好鸟。

自从搬到黄色小屋以后,除了一起喝酒玩女人的时候(到底还是不负“黄色小屋”这个名称),高更和梵高几乎每天闹别扭。

在绘画方面,他俩也产生了很大的分歧。高更认为绘画应该只画眼睛看见的东西,而梵高则认为可以适当地加入自己的想象。

俗话又说“不要和精神病理论”,这两个老兄经常为了一个问题争得面红耳赤,好几次差点大打出手。

更让高更受不了的是,梵高还老爱在高更画画时站在他身后挑毛病,我们知道艺术家是最恨别人在背后指点江山的了(到今天都是)。

于是,高更彻底扛不住了,他给梵高的弟弟写了一封信,基本内容是这样的:“我实在受不了你那个精神病哥哥了,老子不玩儿了!爱咋地咋地!”

在高更明确表达去意之后,在1888年12月23日夜里,发生了那件艺术史上最著名的

自残事件。

可能您早就听说过这次著名的自残事件,坊间也流传着好几个不同的版本,至今没有一个定论,但是唯一不变的是:经过这次事件之后,梵高少了一只耳朵……

我来介绍一下几个流传最广泛的版本吧。

版本一:那天夜里,高更在路上走着走着,梵高突然从背后冲上来,在高更面前“咔嚓”一下,把自己耳朵割了,然后也不去看医生。任由耳朵一面哗啦哗啦喷血,一面蹦蹦跳跳回家睡觉了(命真硬)。如果真是这样的话,那可以想象当时的高更一定站在原地满头问号……

版本二:认为梵高的耳朵其实是高更割的,但为了袒护小伙伴,梵高一直对外坚称是自己割的。这种说法听起来似乎有点阴谋论的味道,但有趣的是,那一天当地的报纸上确实记载着一则“一男性持刀刺伤另一男性”的新闻……

版本三:这个版本就和高更没有什么关系了,据说是梵高为了追求一个女人,把自己的耳朵割了下来送给她作为定情信物!而且还是走到那个倒霉的女人面前,二话不说直接把一个吱吱冒血的小包裹塞到她手里,掉头就走了……有些人就注定孤独一生……

《自画像》Self Portrait 1889

这些版本每个都很奇葩,但具体梵高是怎么变成“一只耳”的,今天已经无从考证了。不管怎样,高更的离开给梵高造成了致命的打击……

梵高彻底疯了。

梵高为什么会疯?其实我觉得我可以理解。

关于“黄色小屋”的梦想,就好像我开了一个微博,并且希望把这个微博打造成一个粉丝数过亿的微博女王。

然而兢兢业业干了好几个月,却发现连“僵尸粉”都没有一个。这时,唯一的“互粉”也取消关注了……彻底疯了……

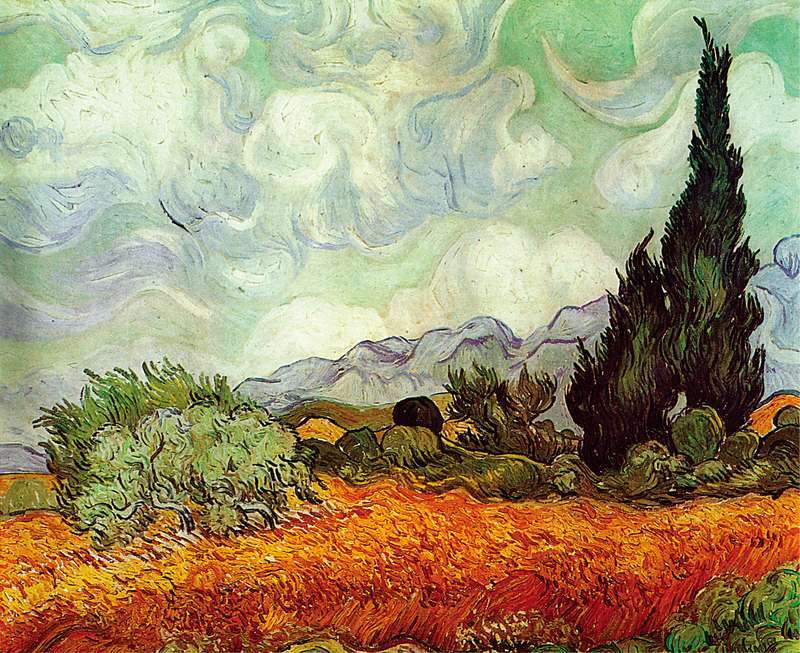

这是梵高发疯(进入精神病院)后创作的作品,可以看出,整个画面都在扭。

这是梵高发疯(进入精神病院)后创作的作品,可以看出,整个画面都在扭。

《麦田里的丝柏树》

Wheat Field with Cypresses 1889

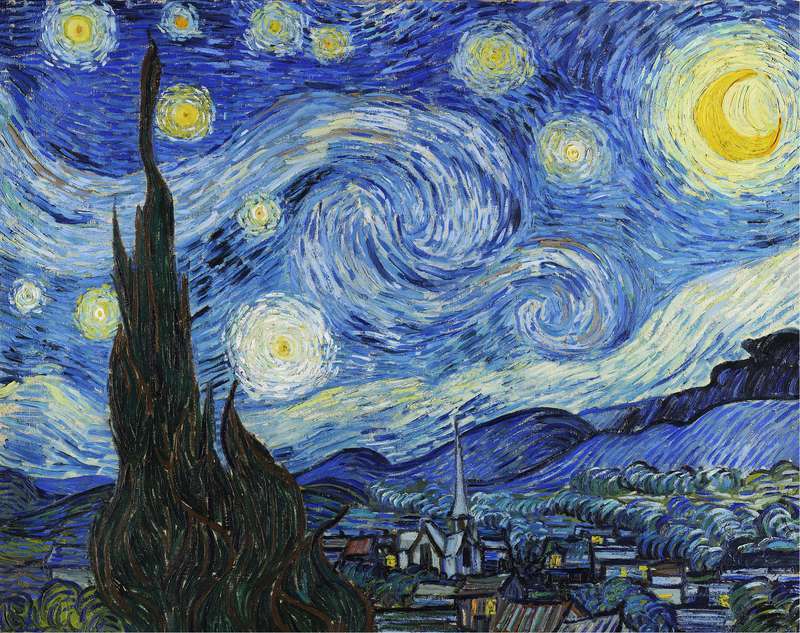

这是梵高“疯画”中最著名的一副——《星夜》。

可能你见过这幅作品,即使没见过,你也一定听说过为这幅画写的一首歌——《文森特》(Vincent ),第一句歌词就是:“Starry Starry Night……”

《文森特》这首歌是由著名音乐人唐·麦克林(Don McLean)于1972年创作的,这是他在看完一本梵高传记后有感而发写的,现在这个旋律已经传遍了世界每个角落。

《文森特》这首歌是由著名音乐人唐·麦克林(Don McLean)于1972年创作的,这是他在看完一本梵高传记后有感而发写的,现在这个旋律已经传遍了世界每个角落。

《星夜》

Starry Night 1889

|  画中的树木、天空和山脉,似乎也都“发疯”似的扭曲变形,好像要被一个庞大的漩涡吸进去一样。 画中的树木、天空和山脉,似乎也都“发疯”似的扭曲变形,好像要被一个庞大的漩涡吸进去一样。 |

《自画像》Self Portrait 1889

疾病,在一点点摧毁梵高的同时,也在将他骨子里的才华一点点逼出来……

梵高的病情越来越严重,有一次发病,他甚至吞了一整罐他最爱的黄色颜料。

如果你问我颜料有没有毒,那我可以肯定地告诉你,黄色颜料绝对有毒!但是,“命很硬”的梵高还是被抢救过来了。

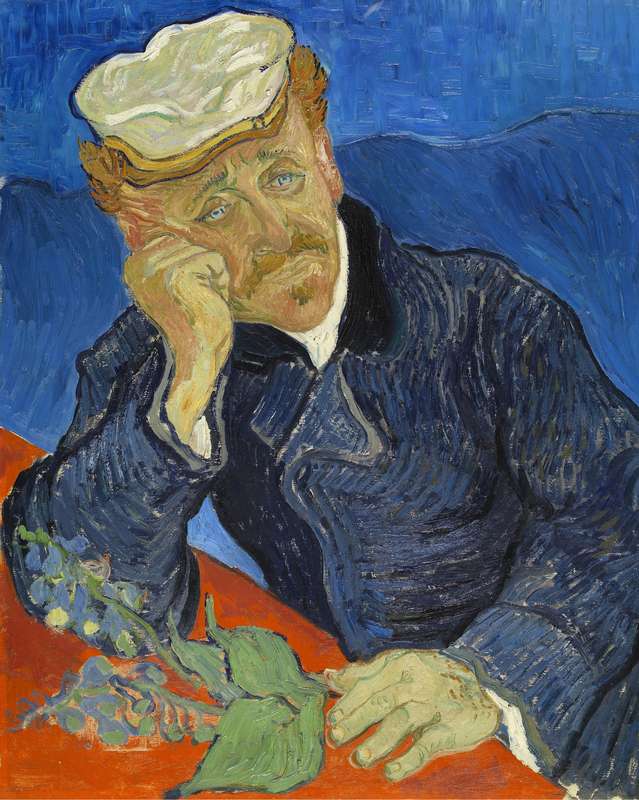

1890年,经过弟弟提奥的精心安排和精神病医生嘉舍的细心照料,梵高的病情似乎有所稳定,并在这时,创作了右边这幅杰作……

这幅《嘉舍医生的肖像》,就是前面聊雷诺阿时讲的那幅齐藤良平花了8250万美元拍下的“第一名”的作品。然而这幅画厉害的地方还不止是它的价钱,通常我们理解中的拍卖会都是这边喊个价钱,那边喊个更高的价钱。那种一上来就喊个全场惊艳的“锁定价”的桥段一般只会出现在电影里,如果现实生活中发生类似的场景,那也只能被称之为“奇迹”。

然而这个“奇迹”在这幅画上发生了,开拍才三分钟,齐藤就喊了那个让全场都“哇”出声的价钱……然后在一片惊讶的目光和哗然的掌声中挥了挥手,接着付钱,拿画,走人。

《嘉舍医生的肖像》

Portrait of Dr. Gachet 1890

同年,梵高创作了这幅《麦田里的乌鸦》。

依然是他惯用的蓝色+黄色搭配,画面里中间那条路似乎是条死路,左右两条小径组成一个展开怀抱的形状……麦田上的乌鸦向远方飞去,似乎预示着梵高心中的病魔正在离开……

当然,乌鸦也可能

正向他扑来……

《麦田里的乌鸦》Wheatfield with Crows 1890

1890年7月27日,梵高用一把猎枪对准自己的胸口崩了一枪……然而,命很硬的梵高还是没有马上挂掉,他甚至还自己走回了公寓。

在痛苦中挣扎了两天后,最终,37岁的梵高死在了弟弟提奥的怀里……

梵高在有生之年只卖掉了一幅画,就像唐·麦克林在《文森特》中的歌词唱的那样:

人们不懂得如何爱你,但是你的爱却如此真实。也许这个世界本就不配拥有一个像你如此美丽的人。

人们不懂得如何爱你,但是你的爱却如此真实。也许这个世界本就不配拥有一个像你如此美丽的人。

说到弟弟提奥,似乎他来到这个世界的使命就是为了帮助梵高完成梦想。

6个月后,弟弟提奥也离开了人世,就葬在了梵高的旁边……

梵高兄弟墓碑,瓦尔兹河畔的奥维尔

Auvers-sur-Oise

但是,梵高的故事还没有结束。因为第三个重要人物还没有出场……

重要人物3号:

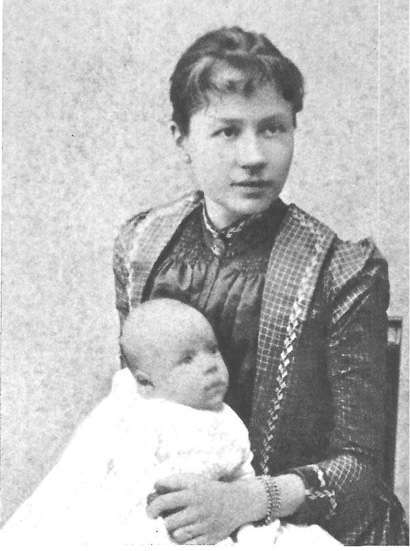

乔安娜·梵高 (Johanna Van Gogh)

提奥的太太,梵高的弟媳,乔安娜。

可以说,没有乔安娜,就没有我们今天所认识的梵高。

她在整理丈夫的遗物时,发现了梵高的近2000幅作品(就他如此短暂的生命而言,这个数量的作品算得上是人类史上的奇迹了)。

到这个时候,可贵的已经并不是梵高的画有多伟大,而是乔安娜知道梵高的画有多伟大,她并没有像普通家庭妇女一样把这些没销路的画称斤卖给废品回收站。而是将这些杰作收藏好,并不遗余力地去宣传它们。不出10年,她就让梵高的画轰动了整个画坛,当时市面上甚至就已经出现了梵高的假画……

梵高人生中最重要的三个人:提奥让梵高不会饿死;高更帮梵高“打鸡血”;而乔安娜,则是让他作品发扬光大的人。

聊到这里,我想由衷地感叹一句:

早干吗去了?

其实人们对乔安娜的评价一直是褒贬不一的,许多人认为她恬不知耻地为了赚钱而公开丈夫与梵高的所有信件,特地营造出这样一个悲情角色来博取同情,以达到市场营销的效果。

但是我觉得,又何必那么较真儿呢?一个女人在丈夫死后,要靠自己来养家糊口,面对一房间的画,当然要想办法靠它们赚点生活费。毕竟,没有她的话,我们可能到今天都不知道谁是梵高。

今天,梵高的作品早已传遍了世界,人们排着队看他的画,他的梦想终于实现了……

希望所有人都能看到我的画,并能够通过我的画感受我的内心。

你可以不喜欢梵高的作品,但是,不可否认的是,他的作品确实有一种魔力,让人看过以后就会印在脑海中挥之不去…… 高更在离开黄色小屋的14年后,在他的笔记里写道:

我至今依然满脑子都是向日葵。

疯子