席勒

Egon Leo Adolf Schiele

(1890~1918)

那时没人会想到,他将在之后的20年中大放异彩,甚至取代克里姆特,成为维也纳新的艺术之神……

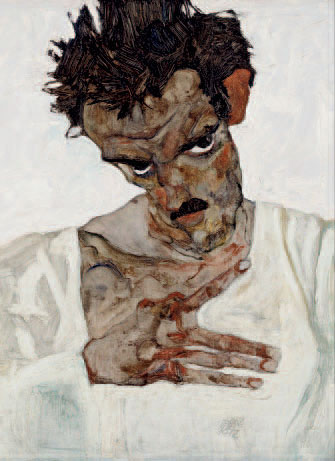

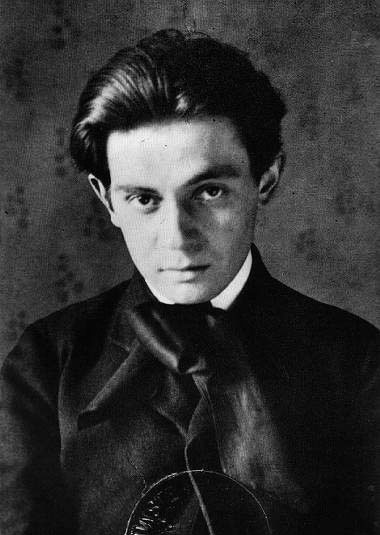

《自画像》(Self-portrait, with Lowered Head),1912

19世纪末,当分离派“扛把子”克里姆特正率领众兄弟在维也纳掀起一场艺术革命的时候,一个古怪且才华横溢的年轻人开始在画坛逐渐崭露头角。那时没人会想到,他将在之后的20年中大放异彩,甚至取代克里姆特,成为维也纳新的艺术之神。

他的名字,叫作……

埃贡·席勒

Egon Schiele,1890~1918

席勒从小就是个怪小孩,除了绘画和体育的成绩特别好外,其他科目的成绩都一塌糊涂。要是放在我读书那会儿,他很可能就是那种在班里坐最后一排,被老师放弃的“野孩子” 。但依据我的经验,在班里扮演这种角色的学生,往往会受到其他同学的欢迎和崇拜,甚至有成为“孩子王”的潜质(后面席勒的经历也确实证明了这一点 )。

然而,不爱学习,最多只能说明他是个“坏”小孩,席勒究竟怪在哪里呢?

席勒11岁就有恋爱的倾向,如果你觉得对于一个懵懂的男孩来说,这也很正常,那他恋的这个人就有点儿不正常了——他的亲妹妹格蒂[格特鲁德(Gertrud)的昵称] ,这种行为还有一个名称——乱伦 。

当然啦,这个说法并没有一个定论,也很难在维也纳的博物馆或者网站上找到这个说法。毕竟有谁会公开宣扬自己国家艺术大师的乱伦行为呢?但既然这本书不是什么正儿八经的科普读物,那我就干脆详细聊聊这事儿。您可以选择相信,也可以把它当作捕风捉影的八卦来听……

最先发现席勒“怪异行为”的是他的老爸。有一次,席勒把自己和妹妹锁在房间里,席老爸叫了几声门都没人回答,便破门而入!他被眼前的场景惊呆了……席勒和他的妹妹格蒂,正在……冲胶卷。

我都能想象得出席老爸当时脸上的尴尬表情,从疑惑,到惊恐,再到愤怒。最后发现,原来是自己想多了啊……(谁让你先入为主的! )

席勒的父亲阿道夫·席勒(Adolf Schiele)是图尔恩(Tulln)火车站 (一个在当时有相当规模的火车站) 的站长,所以席勒的家境还算是比较富裕的。年幼的席勒从小就对火车着迷,每天都要在他的笔记本上一遍又一遍地画着各种各样的火车 (他后来具有如此高深的速写功力,也是在那时打下的基础 ),但是席勒的老爸并不赞成他画画,觉得这是在不务正业。这点我倒可以理解,谁不希望自己的孩子将来飞黄腾达,但是以一个画家的身份实现飞黄腾达的概率估计比中彩票也高不了多少。但席老爸接下来的举动又让我猜不透了——为了不让席勒画画,他老爸把他的速写本全烧了!

对于一个艺术高度平民化的欧洲家庭来说,孩子平时画个画,陶冶一下情操,根本就是件稀松平常的事情。这事就算放在今天,我们有许多孩子整天沉迷于电脑游戏,也没见哪个家长把电脑烧了啊。究竟是什么原因,使一个接受过良好教育的家长做出如此过激的行为呢?在百思不得其解之后,我觉得只有用“阴谋论”来解释这个问题了——难道那些速写本上画的不是火车?或者说,除了火车,还有其他一些不为人知的东西,正是这些东西,迫使席老爸将速写本全部销毁,因为他不想让任何人看见上面画了什么。也正是因为相同的原因,使他对反锁在屋内的这对兄妹感到不安,而选择了破门而入。

席勒的速写本上究竟画着什么?现在已经没人说得清了。但是另一件事却是众人皆知的——席勒的父亲在席勒15岁时去世了,死因是梅毒。

写到这里我不得不由衷地感慨一下:父母的以身作则,对于子女的教育来说是多么的重要啊!

在父亲死后的第二年,16岁的席勒便带着年仅12岁的格蒂离家出走到一座名为里雅斯特(Trieste) 的城市,并和她在当地的一家宾馆中过了一夜。那一夜……窗外下着瓢泼的大雨……

可能我们都想太多了……

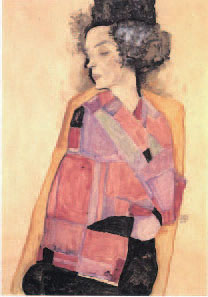

《格特鲁德·席勒画像》(Porträt der Gertrude Schiele),1909

《睡梦中的格蒂·席勒画像》(Portrait of the Dreaming Gerti Schiele),1911,席勒笔下的格蒂。

父亲过世后,年轻的席勒正式走上了成为艺术家的道路。1906年,他考入了维也纳最著名的美院之一——维也纳艺术工商学校(Kunstgewerbeschule) ,这学校名字确实有点儿长,好在没必要记住它,它一定不在考试范围内。因为席勒就在那儿读了一年,就由于艺术方面出众的才华和过人的天赋,被保送入维也纳官方艺术学院(Academy of Fine Arts Vienna) ,据说他入学后好几个教授抢着要当他的导师,在他们看来,席勒是个百年一遇的奇才,日后必成大器!

说到这个官方艺术学院,还有一个有意思的故事……

这张脸,我想地球人都认识吧——阿道夫·希特勒 ,关于他年轻时励志做画家的故事相信你可能也有耳闻……但是你也许不知道,大魔头希特勒和我们的主人公席勒差点儿成为同班同学吧?

希特勒出生于1889年4月,比席勒大一点儿,算起来应该是同一届的。希特勒年轻的时候一心想当画家,于是便来报考这所维也纳的最高艺术学府——官方艺术学院 ,但是连考了两年都被拒之门外。我想这就是所谓天赋上的差距,有些人在一个方面并不那么出众,但可能却是另一个领域的“神童”。心灰意冷的希特勒就此决定放弃艺术,最终在“杀人不眨眼的魔头界”混出了一片天。

当时的席勒正专心于画布,并没有注意到窗外那个留着一撮小胡子的年轻人正垂头丧气地走出教学大楼。

然而,就和法国官方艺术沙龙和英国皇家艺术学院一样,似乎官方办的艺术机构都和古板、守旧分不开。维也纳官方艺术学院也是如此,加上当时整个奥地利都在搞“新艺术运动”(Art Noveau) ,导致各大美院的艺术生都开始有些按

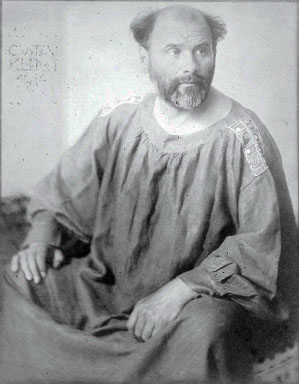

不住了。很快,艺术学院这座“小庙”就已经容不下席勒这尊“伏地魔”了。入学第三年,他不顾教授们的挽留,毅然决然地选择了退学,并且组织了几个同班的“愤青”另立门户,取名为“新艺术小组”(Neukunstgruppe) ,简称“新艺组”,乍一听好像日本黑社会似的。很快,席勒的才华便引起了另一个“大哥”的注意——维也纳画坛最强的男人,克里姆特 。

看过前文的朋友应该知道克里姆特有多“猛”了,其实他不光自己才华横溢,而且还独具慧眼。他可以从众多年轻人稚嫩的作品里一眼相中席勒,这本身就是能耐。当然这里所谓的“相中”,并不是拍拍肩头说一声“跟着我有肉吃”那么简单,克里姆特确实对席勒在艺术上的发展起到了实质性的积极作用。

他不仅借画室、借模特给席勒用,还经常与席勒讨论绘画技巧。更重要的是,他还经常购买席勒的作品,对于一个初出茅庐的愣头小子来说,给他现金就是最实在的支持。

可以说,克里姆特就是席勒的“贵人” 。

当然,我相信即使没有克里姆特,席勒总有一天也会红,因为是金子早晚都会发光的。但克里姆特的出现,把这发光的日期往前提了至少好几年……再看看席勒最终的寿命( 28岁),你就会知道这几年有多么珍贵了,没有这几年,搞不好席勒就会变得像梵高那样悲催——死后才出名。

《哈特多夫的风景》(House of Hütteldorf),1907;席勒早期的作品,其实有点儿印象派的味道。

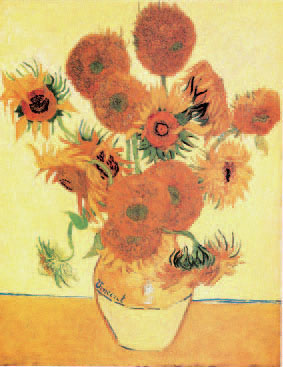

1909年,应克里姆特的邀请,席勒参加了当年在维也纳举办的艺术展,这也是席勒的名字首次和那些大师们同时出现。其中就有——文森特·梵高。

这大概是席勒第一次接触梵高的作品,和许多人一样,他也被梵高深深地打动了。比如梵高的这幅画: 《向日葵》。

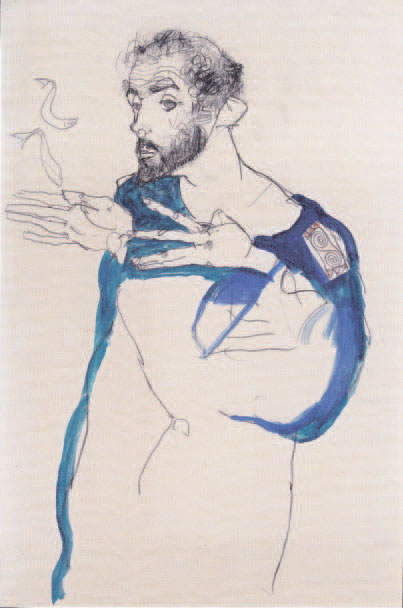

《席勒眼中的克里姆特》(Gustav Klimt im blauen Malerkittel),1913

《向日葵》(Sunflower),1888

它不仅钻入了高更的脑子里,显然,也影响到了这位后生晚辈席勒。

1911年,席勒也创作了一幅向日葵向偶像致敬。

今天我们经常能够在一些电视选秀节目中看到以下场景:

参赛选手用他(她)独具特色的嗓音,唱了一首他(她 )偶像的经典歌曲,感动了所有评委(导师 )。这时候,其中一个评委(导师 )会这样评论:“××选手用自己的风格,完美地诠释了这首经典歌曲,我都忘记原唱是谁了。”给出这种评价的这位导师显然有点儿缺心眼,因为事后很容易被原唱的粉丝攻击。但这番话却也不是完全没有道理,我们回头再来看看席勒选手的这幅《向日葵》。这垂头丧气的花,泛黄显旧的颜色,不说的话又有谁会想到梵高呢?那时的席勒就已经找到了自己的风格,许多画家花一辈子也不一定能做到的事,他19岁就做到了。

《向日葵》(Sonnenblumen),1911

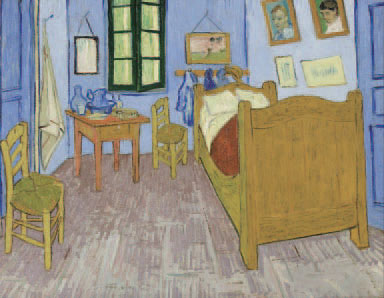

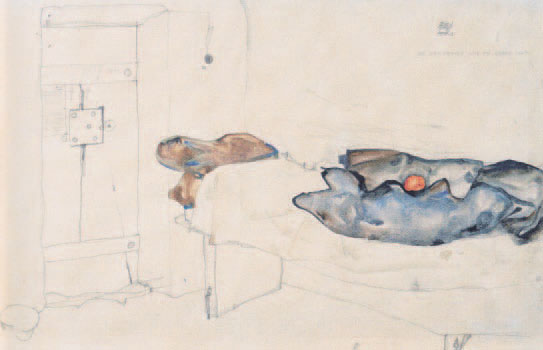

梵高的《阿尔勒卧室》(Bedroom in Arles),1888

再来看看另一幅向梵高致敬的作品。

说到席勒的绘画风格,不得不提一下他所属的“流派”,专家学者们喜欢将他划入“表现主义”(Expressionism) 。

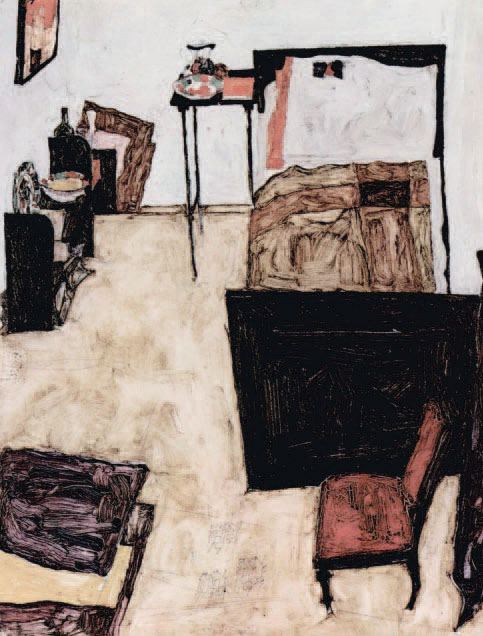

席勒的《画家在新伦巴赫的卧室》(Schieles Wohnzimmer in Neulengbach),1911

什么是表现主义?字典上的解释是:颜色鲜艳,扭曲变形,不追求绘画技巧,绘制时漫不经心,平面,缺乏透视,不理智(凭感觉创作)的一种画风,题材多以恐怖和性为主……

听上去好像很复杂,说起来其实也很简单,具体操作方式如下:

1.准备好绘画所需的工具(颜料、画布、画笔等);

2.先别开始画,让大脑先处于放空状态,身体要放松;

3.选几个你觉得最鲜艳的颜料;

4.现在,你大脑中浮现的第一个画面,用你选的这些颜料将它涂到画布上。

注:不要在意画得“像不像”,任由你的手领着画笔,随着你的思绪在画布上游走。

如果你能做到以上几点,恭喜你,你已经是表现主义的一员了!

可能你会问:“这不就是瞎画吗?”

在我们这些“P民”(指普通老百姓) 的眼(简称P眼 )里,许多表现主义大师的作品看上去确实像是在瞎画。但是,其实它们远没有表面看上去的那么简单,就像武林高手练到登峰造极的境界时,往往不用什么烦琐的招式就能把对手干掉一样。

即使同属表现主义,针对每个画家不同的人生经历,以及对绘画技法的不同理解和掌握,所表现出的作品也可以是天差地别的。也就是说,先要看你脑子里有没有“料”;然后再看手上有没有“功夫”;最后还得看你对两者的偏好(哪个所占百分比多一些 )。所以表现主义可以是这样的:

也可以是这样的:

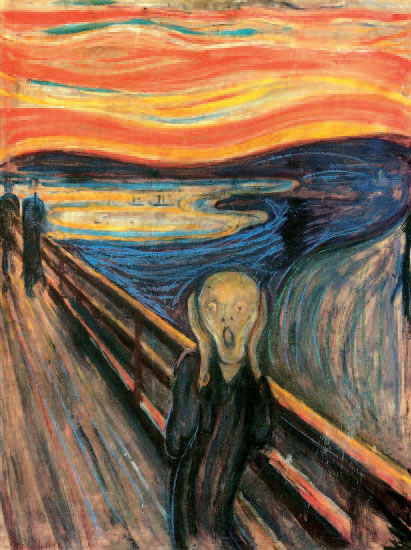

爱德华·蒙克

Edvard Munch,1863 ~ 1944

挪威最伟大的艺术家,现代表现主义绘画的先驱。大多数人对蒙克的印象都停留在《呐喊》中的字脸上,他的作品大多通过对比强烈的色彩、狂野不羁的线条和简洁的色块来表现生命、死亡、爱恋、忧郁、痛苦和孤独等主题。

所以说,表现主义并没有一个统一的画法,它更像是“水泊梁山”,每个好汉都有自己的一技之长。只要是表达内心真实想法的,都是好兄弟。因此,表现主义也可以算是一个“大杂烩”。那些不知道应该算什么派的艺术家基本上全都被丢进表现主义。但“大杂烩”可不是“杂牌军”,表现主义中也不乏巨星级的人物,比如爱德华·蒙克 (Edvard Munch) ,他的《呐喊》 也算得上是家喻户晓的作品了。

和蒙克相比,席勒则完全是另一个“频道”的……

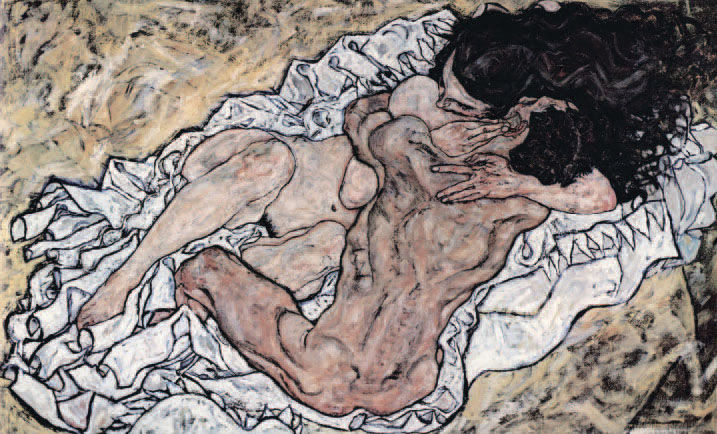

席勒画静物,画风景,也画肖像。但他最擅长也是最喜欢画的,应该就是人体了。

《呐喊》(The Scream),1894

穿衣服的:《穿蓝裙绿袜站立的女孩》(Stehendes Mädchen mit Blauem Kleid und Grünen Strümpfen),1913

不穿衣服的:《趴着的裸女》(Auf dem Bauch Liegender Weiblicher Akt),1917

站着的:《自画像》(Self-Portrait),1914

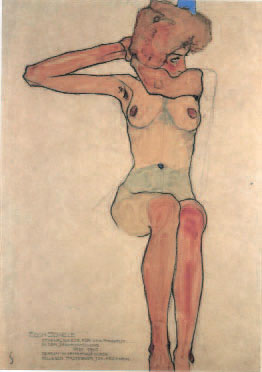

坐着的:《坐着的裸女》(Sitzender Weiblicher Akt mit Abgespreitzten Rechten Arm),1910

不知道在干吗的:《抬起手臂蹲着的女人》(Kauernder Mädchenakt mit Hand auf Wange),1917

实在没的画了,画画自己也行:《自画像》(Grimassierendes Aktselbstbildnis),1910

从席勒的人体画,就可以看出他的画风……有一点儿变形,但却不是那么不着调,至少看得出那是个人。相信这与他接受过一段时间的传统绘画教育有很大关系。正所谓“行家一出手,便知有没有”。

而且席勒的人体,就像梵高的向日葵一样,也是那种“印象深刻型”,看一眼就会刻到大脑里挥之不去。

那么,这是为什么呢?

先来看看席勒人体的几个标志性的特点:

- 线条

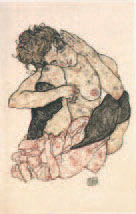

优美流畅的线条,可以说是席勒作品的一个标志 。事实上,席勒的线条,就像梵高的色彩、伦勃朗的光影效果 一样出名,是一门独步画林的绝技,可“杀人”于无形之中。那些让艺术大师们纠结了几个世纪的透视感、立体感,在席勒那儿用几根线条就全都搞定了。比如说这幅,没有任何色彩或明暗效果,但我们一眼就能看出模特所处的位置在我们下方,也就是说我们是用居高临下的视角看她的。

同样,不用任何阴影,我们也马上可以看出这幅画中的模特是趴着的而不是飘着,这就是席勒线条 的功力。

《屈腿仰卧的女人》(Weiblicher Akt mit Angewinkelten Beinen), 1918

《正在休息的长发女人》(Sich aufstützender weiblicher Akt mit langem Haar), 1918

- 绘画方式

除了线条之外,席勒的绘画方式也很独特。他通常都是先画完线稿,然后在他认为对的地方加上他认为对的颜色。颜色就像前面所说的:

“不为追求真实,只为表达情感。”

于是他的人体肌肤上经常会出现许多五颜六色的点。从写实的角度看,这些点看上去有点儿像瘀青或青春痘,但有意思的是整个画面又让人觉得很和谐,仿佛那些点本来就应该在那儿似的。

我曾在一个电视节目里看到,一个心理学专家通过一个人的画,就可以判断出画者的性格。必须承认,我还没有这种功力,也可能一辈子都无法达到这种境界。

《坐着的女人的背影》(Sitzende Frau von Hinten),1917

《弓腿坐着的女人》(Sitzende Fraumit Hochgezogenem Knie),1917

但是,当我第一次接触到席勒的作品时,却对“他是个怎样的人”产生了无限的遐想。

我们知道,熟练和耐心是成为一个好画家的两大基础。古往今来,那些耐心爆棚,抠细节能抠到把头发丝分叉都画出来的大师(比如丢勒)比比皆是。缺乏耐心的大师并不多,然而这些人一旦成为大师,那多半都是顶级的。

我猜,席勒大概就是个没耐心的大师……

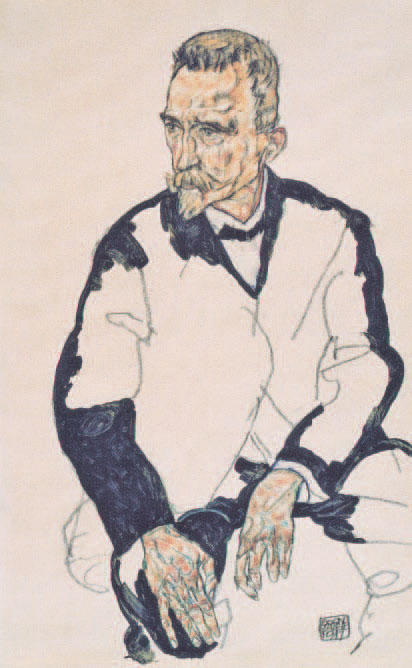

《海因里希·贝内施画像》(Bildnis Heinrich Benesch),1917

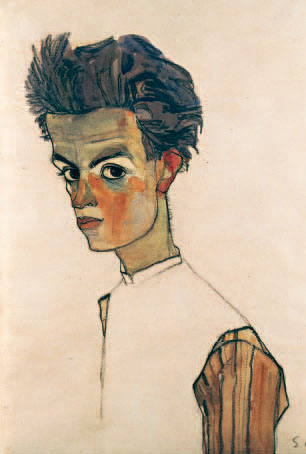

《自画像》(Self-portrait with Striped Shirt),1910

相信大多数人看到这些作品时,也会和我有相同的想法吧:“你敢把他们画完吗?!”

倒真不是我吹毛求疵,这些画怎么看都像是未完成的作品,给我的感觉是画着画着不耐烦了,随便签个名就歇菜了的节奏。

当然了,这也只是我的个人猜想。因为席勒几乎从不谈论他的作品(这点倒和他的“大佬”克里姆特很像 ),所以这种画到一半“急刹车”的画法也可能是故意为之的。

谁知道呢?我们可能永远都搞不懂这些“疯子” 们究竟在想些什么。

今天的一些当代艺术家,为了更接近大师,也常爱玩这种画一半就“急刹车”的画法。大概,就是从席勒那儿得到的灵感吧。

- 题材

关于席勒人体画的题材,概括地说就一个字——“性” 。

他的人体画中,10幅有9 幅含有性暗示的成分。剩下的那一幅连暗示都懒得用了,直接来……

《穿红衣站立的女人》(Stehende Frau in Rot),1913

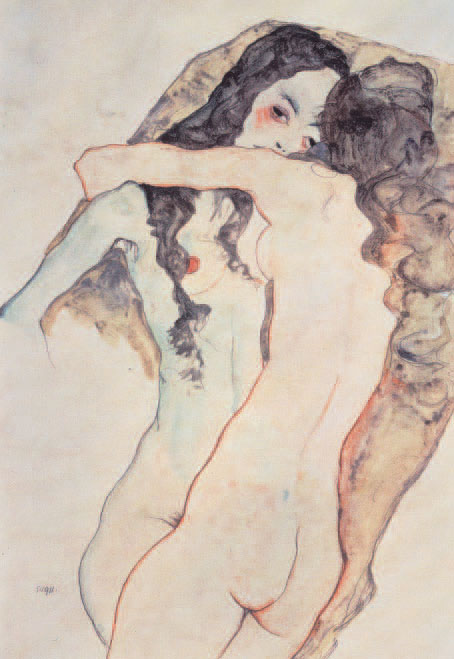

《两个拥抱的女人》(Zwei Sich Umarmende Frauen),1911

在聊这个话题之前,必须先介绍一个女人——沃莉

[沃尔布加 · 纽齐尔(Walburga Neuzil),昵称沃莉(Wally)]。

沃莉也算得上是一名奇女子了,她曾是克里姆特的模特,也是他的情妇……之一。要知道,克里姆特的模特中,10个有9个是他的情妇,剩下的一个是男的……

1911年,17岁的沃莉遇到了21岁的席勒。当一个貌美如花、情窦初开的软妹子,遇上一个热情似火的帅气男青年,会发生什么?不用我暗示,看看动物世界就知道了吧……

《沃莉》(Wally),1912

就这样,“大佬”克里姆特戴上了一顶淡绿色(颜色很淡,但还是绿的 )的帽子。但是,在得知这段恋情之后,克里姆特并没有像琼瑶剧中的“老爷”那样暴跳如雷,反而由衷地祝福他俩:

“没什么好抱歉的,埃贡。如花似玉的大姑娘还是应该和年轻帅气的小伙子在一起才般配呀!”

如果说,席勒的心里原本存有一丝愧疚的话,现在则彻底烟消云散,化作连绵不断的感激之情:“克大师真是太仁义了!”

其实要我说,克里姆特确实也不缺沃莉“这一个”。说不定本来就忙不过来了,还不如做个顺水人情呢……

《隐士》(The Hermits),1912

1912年,席勒创作了上面这幅作品。这幅作品画的是克里姆特(后)和席勒自己(前)。它所传达的意思至今依然没有一个定论,有人认为它表达了席勒对克里姆特的敬仰之情;也有人觉得恰恰相反,画中的席勒依然是那副严肃的表情,而他背后的克里姆特则闭着双眼,看上去像一具尸体!再加上这昏暗的用色和表现主义一贯的恐怖情节,似乎还真像那么回事!所以另一派观点认为,这幅画想传达的是克里姆特的时代已经过去了,现在是我,埃贡·席勒的时代了!

不管怎么说,席勒和沃莉这对“爱情小鸟” 就此过上了幸福的生活……可惜,好景不长,他俩很快又惹上了麻烦。

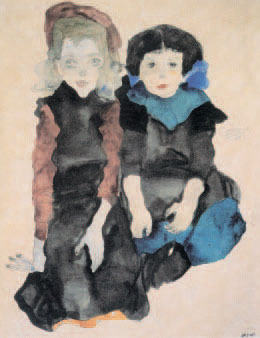

事情是这样的,在正式牵手成功之后,他们离开了维也纳,在郊区的一个小镇租了一栋房子,作为席勒的画室和他俩的爱情小窝,打算开始一段崭新的生活。可是没过多久,席勒再次展现出他那“孩子王” 的本性,他的画室很快变成了一个“熊孩子”(坏小孩) 的聚集地。这期间席勒也创作了不少以儿童为主题的作品。

这听上去似乎没什么,但其实是一件很麻烦的事情。试想一下,你居住的小区里有一个这样的“捣蛋鬼集会地”。治安卫生搞得脏乱差不算,时不时还会被砸个玻璃,拔个气门芯什么的。如果这些你还都能咬牙忍受的话,突然有一天,你会发现你自己的孩子也被这群“熊孩子”领到“熊”路上了,要怎么办?这谁受得了?

终于,忍无可忍的街坊邻居报警了……他们为席勒加的罪名是——绑架、拐卖儿童。警察叔叔立刻就赶到了现场……

在此次突击行动中,警方一举捣毁一个“非法集会场所”,缴获上百件“淫秽色情制品”(席勒的画 ),该处负责人席某的行为严重扰乱了社会治安,造成极其恶劣的影响,警方依法将其抓获并立案调查。

《两个蹲着的女孩》(Zwei Kauernde Mädchen),1911

就这样,席勒被捕了,他的“色情制品”也都被没收了。可能你会觉得那时的人太过保守封建了,其实这事要放在今天,估计也是相同的结果。色情和艺术往往只有一线之隔,能不能划入艺术圈,要看画家的名气有多响。许多画家当初画画的本意其实就是色情,但后来出名了,成了大师,后人才“硬”把它们划入艺术圈。

后来警方还是将那些画悉数归还给了席勒,如果他们要是知道这些“黄色图片”日后会变成价值连城的艺术品,估计怎么也得扣一两幅下来。

然而事情到这里还没有结束,反而越来越有趣……

席勒虽然是入狱了,但也没吃什么苦头,因为绑架、拐卖的罪名根本就是子虚乌有,是街坊编造出来的。对街坊们来说,其实他们对席勒也没有什么深仇大恨,只不过想把他赶出去而已。他既然“进去了”,也没必要“赶尽杀绝”。这样一来,那警察不就白忙了?那可不行!不管怎么样,也得往他头上加条罪名。当地的检察官经过冥思苦想后,总算挤出一条罪名来:“将含有色情内容的东西放在未成年儿童可以看到的地方。”(简单地说,就是“乱放毛片罪”……)席某对此供认不讳……

没办法,谁让这是事实呢。

既然认罪,就要伏法。法官又经过冥思苦想后给出了一个判决——有期徒刑……24天!

一个月都不到,更牛的是,因为席勒在等待判决期间已经在牢里待了21天了,所以他又待了3天就出狱了……(幸好判了24天,如果判20天的话法院还欠席勒1天。 )而且,嫌疑犯在候审期间是不用干活的,席勒还在这二十几天里创作了一套12幅的牢房组画……

时间走到1914年, 这一年发生了两件事,一件大事和一件小事……

大事是第一次世界大战爆发,而小事则是……

席勒移情别恋了!

可能是为了寻求更加稳定的生活,席勒爱上了邻家女孩伊迪丝(Edith) 。

《唯一的橙色光线》(Die eine Orange war Das Einzige Licht),1912

席勒倒是诚实地向沃莉坦白了这个事实,并且希望“分手亦是朋友”。

《穿条纹丝绸裙的伊迪丝》(Porträt der Edith Schiele im gestreiften Kleid),1915

沃莉的答复也很干脆:“去你的!”

她毅然决然地选择了放手,并且一直到席勒死都没有和他再见一面(让我情不自禁地为她点“赞” )……现在再回头看看他们分手后,席勒以自己和沃莉为题创作的作品《爱人》。

似乎轰轰烈烈的爱情故事,在现实生活中总难善终。

第二年,席勒与伊迪丝成婚。3天后,席勒应征入伍……如果这是电影中的情节,那绝对是个悲情故事的开始……最终席勒一定会倒在硝烟弥漫的战场上,满是鲜血的右手攥着爱妻的照片,嘴里艰难地挤出几个字:“告……诉……她,我爱她……”

《爱人》或《席勒与沃莉》,(Lovers / Self-portrait with Wally),1914~1915

很可惜,或者说很庆幸,这不是电影。

对大部分人来说,当兵通常都是一件非常艰苦的事,特别是在战争时期。

但那只是对大部分人来说,不适用于席勒。

就和坐牢那几天一样,席勒的军旅生活一样没吃什么苦。那时的席勒,怎么说也是个公众人物,就和韩星参军一样,席勒“欧巴”参军多少也会有点儿特殊待遇——他被特别允许……

带着老婆参军!

当然了,他也不会过分到当着其他阿兵哥的面搂媳妇。当时席勒的部队驻扎在捷克的布拉格,伊迪丝就住在军营附近的一家宾馆里,可以和席勒定期见面。而席勒每天在军营里做的事,也就是画画。

《俄国战俘》(Russischer Kriegsgefangener Grigori Kladjischuili),1916

《下士》(Freiwilliger Gefreiter),1916

《爱》或叫《拥抱》(The Loving / The Embrace),1917

画画战友……画画战俘……部队甚至还特地为他找了个旧仓库做画室用。因此他可以本人在捷克参军,同时还能在整个欧洲办巡回画展。

当然席勒也是有军务在身的,他的职责是看管粮仓,就是一个类似于我军炊事班长的活儿,只是不用“背黑锅”也不会“戴绿帽”,只要在门口看着就行了。这个差事使席勒和他的太太在战争时期,物资极其匮乏那几年里完全不用担心吃的问题。能做到参军比不参军过得还要滋润的,估计也只有席勒了……

1917年, 席勒光荣退伍,回到了维也纳。

《家庭》(The Family),1918

那一年,他创作了这幅名作:《爱》 。据说画中的人物就是他与爱妻伊迪丝,整个画面让人感到一种“小别胜新婚”的热情。

第二年,伊迪丝怀孕了,兴高采烈的准爸爸席勒,又创作了这幅《家庭》,如果图中这个女子是伊迪丝的话,那她身前的这个孩子,应该便是席勒预想中自己孩子的样子了。

这时席勒的画技已经是炉火纯青了,名声也早已传遍了整个奥地利,甚至盖过了克里姆特。一个又一个的好消息,似乎将席勒推向了他人生的最高峰。

可是,只要心算一下就能知道——1918年,也是席勒生命的最后一年。

命运就是这样爱捉弄人,怀着6个月身孕的伊迪丝被一场流感夺去了生命……

这可不是一般的流感,可以说我们都亲身体会过它的威力,因为有史以来它一共只出现过两次,而第二次就出现在2009年,它的名字叫H1N1……

1918年的那次H1N1一共夺走了2000万人的性命,伊迪丝就是其中一个。在她去世的那一天,席勒为她画了最后一幅肖像,这也是他画的最后一幅画。

3天后,席勒也随她而去了……那一年,席勒28岁。讽刺的是,他的恩师克里姆特也死于那一年……

记得我念中学时读过一篇臧克家先生写的课文,里面有这样一句话:“有的人死了,他还活着。”当初这篇课文是要求全文默写的,所以这句话至今还记忆犹新(但也只记得这一句了)。

但说实话,那个时候的我并不理解这句话的含义,随着年龄的增长,似乎渐渐有一点儿领悟……

这句话当时是用来缅怀鲁迅先生的,但我发现这句话其实适用于许多人,这些人曾经留下过许多经典作品和事迹,感动过无数人,但他们却早早地离我们而去……当然,英年早逝对任何人来说都是不幸的,但是如果换个角度想,他们就这样光荣地走了,却把经典永远留在了那里, 能把自己的生命定格在最辉煌的时刻,也未尝不是一种幸福啊。

今天当我们再想起他(她 )时,他(她 )依然是那最经典、最美的样子。这样的例子古今中外比比皆是,相信任何人都可以随口说出一两个。

再回头看席勒的油画、速写,甚至海报设计……即使放在今天,也不会有过时的感觉。而他在我们心中,也永远是那副年轻、帅气的样子。

就像他曾经说过的一句话:

“艺术不是时尚,艺术应该是永恒的。”

《垂死的伊迪丝,席勒肖像》(Portrait of The Dying Edith Schiele),1918