第三章 罗希尔·范德魏登《基督下十字架》

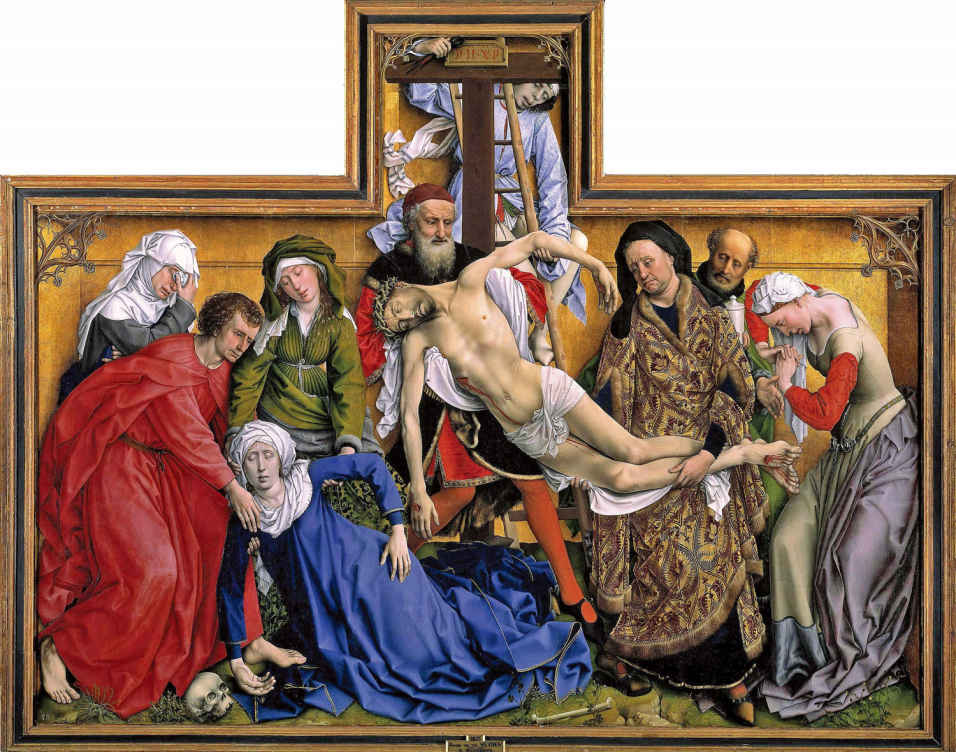

《基督下十字架》(The Descent from the Cross ),作者罗希尔·德·拉·帕斯蒂尔(Rogier de la Pasture),又名罗希尔·范德魏登(Rogier van der Weyden,1399/1400—1464),蛋彩和油画混合材料绘制于橡木板,长261.5厘米,宽204.5厘米。它由勒芬的弓箭手行会为该市的城外圣母教堂定制。之后,查理五世的妹妹玛丽亚一世将其买下,并送去了西班牙。它于1547年入藏埃斯科里亚尔皇家修道院,直到1945年,受佛朗哥将军之命,才被送到马德里的普拉多美术馆。关于此画的完成日期,一直争议颇多。由于画中尼哥底母的形象肖似康平的一幅肖像画,而那幅肖像画的主人公又被认为是一位名叫罗贝尔·德·马斯米梅的人(此人死于1430年),因此,一些权威人士就将其完成年代确定为这一年。晚近的一些作者将其推迟到1443年。1435年这个日期,一方面源于此画的风格;另一方面源自这一事实,即这一年正是罗希尔开始获得财富和名望的一年,而他职业生涯中的这一转折点,很可能就是这一伟大杰作的结果。

《基督下十字架》从一开始就被公认为一幅杰作。它在1443年被复制过一次。1569年,费利佩二世又从米歇尔·科克西那里定制了一幅精彩绝伦的复制品。这幅复制品曾在普拉多美术馆展出,现在代替原作被挂在埃斯科里亚尔皇家修道院。

这是一幅经过了双重提炼的画。画中的人物在被画出之前,似乎已经是艺术品了。看到他们,我立刻想到彩色雕塑。我记得罗希尔本人,即使在他最出名的时候,也从未不屑于为雕塑上色,就像宙克西斯 [8] 曾为普拉克西特列斯 [9] 的雕塑上色一样。在这幅画中,人物的安排就像一组位于金色背景前的高浮雕,他们形式上的完美也像在古典饰带中一样,既能紧扣画面的构图,又没有丝毫的沉重感或可能的疲惫感。然而,这种画面整体的宏伟设计,又与各个部分所具有的一种令人震惊的写实主义结合了起来。我的目光立刻就被这些细节吸引了。有那么一会儿,我的脑中一片空白,只想着它们在视觉上呈现出来的强烈的立体感,以及描绘手法的如显微镜般的精确性。

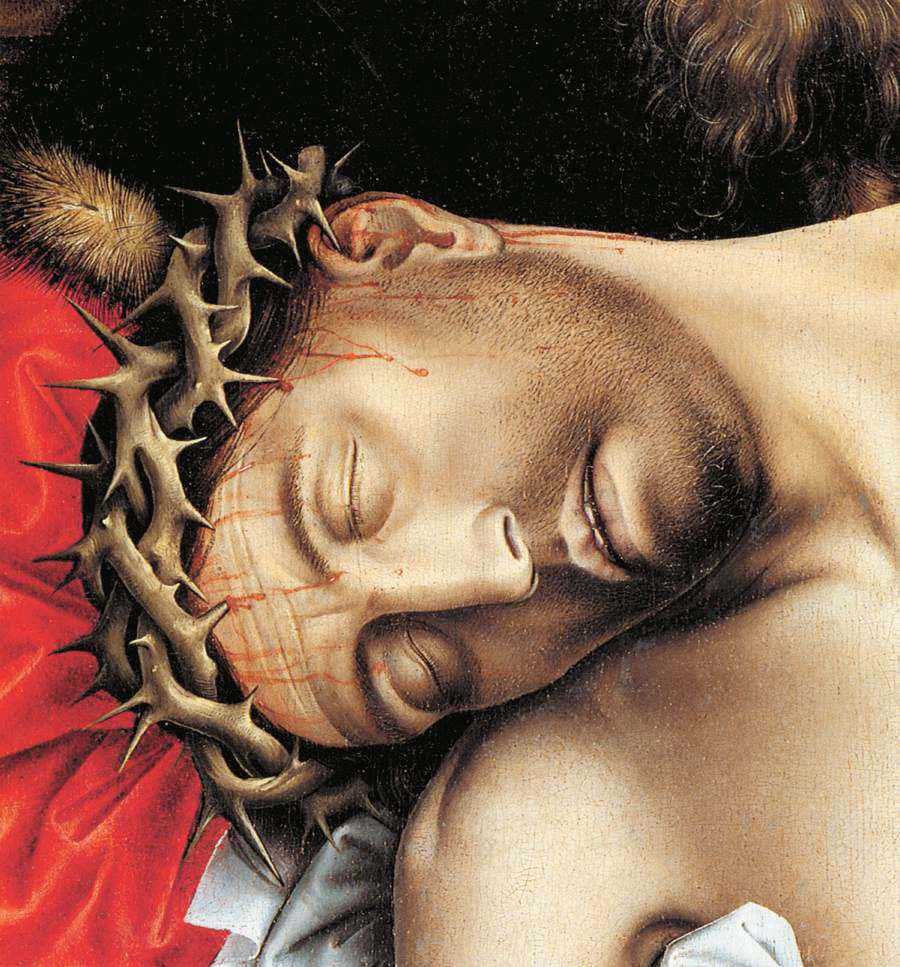

这种结合一直是让人无法抗拒的:“我可以说,无论是饱学之士还是文盲白丁,都会对这幅画中的头部描绘赞赏有加,它们好像要从画里面伸出来一样,就像是雕刻而成的。”这段文字来自阿尔贝蒂 [10] 的绘画理论,很可能就写于罗希尔绘制《基督下十字架》的同一年。这句话在1435年完全属实,直到罗杰·弗莱的时代也依然不假。对于弗莱书中反复出现的“造型价值”(plastic values)一词,我们还能给出什么别的含义?阿尔贝蒂没有说“它们就像真的一样”,而是说“它们犹如雕塑”,这暗示出,画家对每一个形式的有意简化,都是为了使观看者的体验更加生动,而罗希尔在这一方面的成就可谓登峰造极。圣母的头像无疑是绘画中的“触觉价值”(tactile values)的最佳范例之一。它也示范了温克尔曼对于艺术的经典定义,即“多样性中的统一”。它看起来质朴、简洁,眼睛、鼻子和嘴巴的造型具有一致性,而这种一致性一般在抽象艺术中才比较常见;但是,如果将这一造型紧致的椭圆形头像和那些如非洲面具一般风格化的对象做一番比较,我就会惊叹于罗希尔观察的精确性。在这里,他没有牺牲一丝一毫的真实,而且每一个细节都具有双重含义。通过圣母脸上流下的眼泪表现出的运动感加强了我们对其造型的感受。每一笔背后那坚定不移的意志力就像出自刻工一般,但是如果我们仔细追寻,就会发现这种坚毅乃是出自道德的确定性,而非技术的确定性。它证实了威廉·布莱克 [11] 在《描述总录》(Descriptive Catalogue )中写下的那个艰涩句子:“所谓诚信与奸诈的区别,不就是行为和意图中是否贯穿铁骨铮铮的正直与坚定吗?”

关于罗希尔·范德魏登的生平,我们所知不多,但足以说明他是一位值得尊敬的、刚正不阿的人物。1399年 [12] ,他出生于比利时的图尔奈,父亲是位刀具师。到1427年,尽管已经是一位知名画家,他还是进了图尔奈的一位声名远扬的大师门下做学徒。这位大师名为罗伯特·康平。虽然记录这些岁月的早期档案比往常更加令人困惑,但我想几乎可以确定的是,这位康平就是那位被称为“弗莱芒大师”(Master of Flemalle)的画家。他那强烈的雕塑风格在罗希尔的早期作品中是如此明显,以至于历史学家们曾试图证明,康平和罗希尔是同一个人,尽管这个结论很难令人信服。

《基督下十字架》,15世纪三四十年代,罗希尔·范德魏登,普拉多美术馆

罗希尔的学徒期结束于1432年。到1435年,他已经在图尔奈的证券市场投资了一大笔钱,这笔钱很可能就是绘制《基督下十字架》的报酬。一年之后,他被聘为布鲁塞尔市的终身聘任画家,开始在世界范围内享有盛名。意大利的王室鉴赏家也给他写信,信中充满溢美之词。他还游历了罗马、佛罗伦萨和费拉拉。但是他人生中的大部分时光,都花在了严肃的思考和一丝不苟的工作上。委托工作无论大小,他都同样用心。15世纪50年代,当大众趣味开始转向一种更加绚烂和珠光宝气的风格时,他也准备迎头赶上。此后,在其生命的尽头,他画了一幅《基督受难》,并将其作为礼物送给了舒特修道院,这幅画现今收藏在西班牙的埃斯科里亚尔皇家修道院。站在这幅画前,我们会想到但丁,会想到米开朗琪罗的后期素描。在这幅画中,讲究的修辞、华丽的装饰、绚丽的色彩以及敏锐的观察,所有这些世俗的成就都已经铅华洗尽。这或许是阿尔卑斯山以北迄今所创作出的最为自省也最为严肃的作品。

想着他那严肃的、令人敬畏的性格,现在我们回头再来看这幅《基督下十字架》。这幅画原本是勒芬的弓箭手行会向罗希尔定制的,他们准备将其放到城外圣母教堂的礼拜堂里。我们不知道这幅画确切的完成时间,但是依我个人之见,这应该是罗希尔离开他的老师之后独立创作出的第一幅伟大杰作,它在很多地方都令我们想起康平的作品。在《弗莱芒祭坛画》的细节中,我们能看到同样的对于形式问题的高度关注,以及同样强烈的对于真实的关注,甚至还能看到相同类型的头部和手部细节。尽管罗希尔·范德魏登日后将会成为绘画动机(pictorial motives)的伟大革新者,但是,是康平为他指引了方向。在这些年里,扬·凡·艾克正在凭借他对光和气氛的神秘知觉探索景深问题,而康平却对坚实的物质情有独钟—橡木的板凳、黄铜的烛台、锡制的罐子,而且在他的风格形成过程中,他一定曾受到勃艮第地区的写实主义雕塑的强烈影响,那时,这些雕塑才完成三十来年,色彩仍旧明亮艳丽。康平将这种对可触性(tangible)细节的热爱,而非视觉性(optical)的冒险,传授给了自己的学生。但是罗希尔在实现理想化上的能力要远远超过他的老师。就“古典”这一术语的完整批评意义来说,罗希尔是一位古典艺术家。他关注“人”,但不是作为自然之延伸的“人”,而是作为上帝独特而孤立的造物的“人”。他在人类的多样性中寻找那些主导性的品质,每一种都将表示人类精神的某些活动。而且这些人性精髓被呈现为彼此深切关联的样子,只不过这种关联是以命运或构图的某些原则为基础的。在《基督下十字架》那狭窄的舞台上,一出索福克勒斯式的悲剧呈现在我们面前。

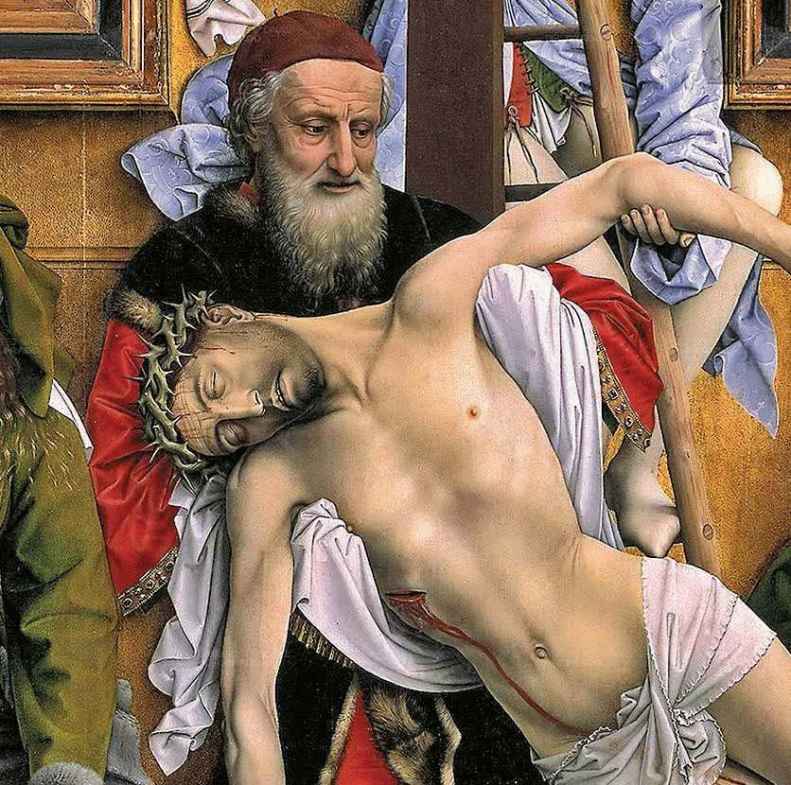

《基督下十字架》局部之一

《基督下十字架》局部之二

《基督下十字架》局部之三

构图的主线条非常简单,站立着的人物构成的长方形被包围在两个括号状曲线里。在这一长方形中,诸形式痛苦地而非平滑地流动着,它们的节奏每一次都被弯曲的肘部那笨拙的线条所打破—先是基督的左肘,接着是圣母那角度更加锐利的肘部,最后是抹大拉的玛利亚,她扭曲的姿势成为整个画面构图张力的顶点。在整部戏剧的中央,基督的身体似乎毫无重量地飘浮在空中,就像一轮新月。在基督身体所具有的那种脆弱的、宁静的美中,我感受到罗希尔跟他老师之间的不同。从《弗莱芒的盗贼》(Flemalle Thief )这幅画来看,康平对于手部的凸起和扭曲的关节,有一种堪比费拉拉画派的热爱。心里想着这些意大利例子,我开始思考这幅画与安吉利科修士 [13] 的《基督下十字架》在气氛上的相似之处,两幅画的完成时间很可能前后相差不过十年。在这两幅画同样缓慢的节奏中,弥漫着一种无奈的顺从,以及紧张和激情的缺失。如果我们因此感受不到两位画家的深刻与虔诚,那真是令人沮丧,因为对他们来说,我主耶稣的受难乃是人类在世存在的核心真相。

很明显,罗希尔一定知道自己与这位佛罗伦萨圣徒之间的亲缘性关系,他的《基督下葬》一画现存于乌菲齐美术馆,其中构图的主要动机就源自安吉利科同一主题的画作,后者现在存放在圣马可修道院祭坛的台基上。然而,一想到安吉利科,我也就立刻意识到罗希尔是多么地不像那些意大利的画家。他对颜料的使用,是以北方缮写室文化中那灿烂的手工艺传统为基础的;而同一时期意大利画家的色彩运用,还停留在湿壁画那松散的、不透明的笔触阶段。在我们这幅画中,圣母和圣约翰构成强烈对比的蓝色和红色,在菲利波·利皮 [14] 和乌切洛 [15] 看来可能是稀松平常的。但是,他们还会看到抹大拉的玛利亚那身淡紫色和莎草绿的裙子,以及两者反衬出的她那猩红色的衣袖,这种色彩搭配堪比秦梯利·法布里亚诺 [16] 的技法。众所周知,他也是罗希尔非常欣赏的画家。罗希尔的红蓝配色所具有的纹章学上的简洁,当然是色彩象征传统的一部分,它可以追溯到中世纪的彩色玻璃画。正是这一点,再加上同样杰出的工艺水平,才造就了此画的光彩照人。佛罗伦萨的画家们,例如吉兰达约 [17] ,也想模仿这种亮丽的色彩,但是由于缺乏传统知识,最后结果却过分花哨。同样迥异于他那伟大的意大利同代人的,是罗希尔作品中的衣物褶饰所表达出来的躁动不安。你的眼睛休想有片刻不被打断的愉悦驰骋,也别想能够停留在任何一个可理解的形体上,带着一种知道它的另一面是什么的愉快心情。那种在人物的头像中遭到压抑的紧张感,在衣褶的冲突与挣扎中显露出来。

《基督下十字架》局部之四

不过,我在这里要回头再讲的,正是人物的几个局部:头部、手部以及脚部。罗希尔完成了一项艰难的任务,那就是在对人物加以理想化的同时,又不破坏人物的个体性。在这里,他再一次继承了哥特式艺术的伟大传统,因为只有在沙特尔大教堂和亚眠大教堂的诸王和诸圣身上,这种个体性和普遍性的融合才达到了巅峰。意大利人在马萨乔和多纳泰罗之后,就再也没能一点不差地做到过这一点。阿尔贝蒂曾警告画家们:写实的肖像永远都比理想化的头像更具吸引力,即使后者“更完美,更讨人喜欢”。因此,文艺复兴全盛时期的意大利画家便竭尽全力地避免理想化。此外,他们还对希腊—罗马雕塑的光滑模具印象如此深刻,以至于他们连人物脸上的一道皱纹都无法容忍,就更别提罗希尔画中尼哥底母那肥圆的、满是胡须的下颌了。事实上,这个形象几乎阐明了阿尔贝蒂留下的警告。即使假定罗希尔再现了某个真实的人物,这个人物还是被带入了经典的戏剧场景,而不再是一幅个人肖像。因此,我的目光再次回到圣母的头部。这一次,我发现她的亚麻头巾与抹大拉的玛利亚的手臂具有相同类型的圆周运动,先分离,然后又继续保持着那一开始的势头,就像英国诗人杰拉德·曼利·霍普金斯 [18] 所谓的“跳跃韵”(sprung rhythm)。最后,我的眼神落在圣母的手上。这双手不仅造型优美,而且每一只都与画中的另一成员构成一种共情关系。她的左手,虽然呆滞但仍有生机,匹配的是基督那完全丧失了生气的手;她的右手,位于骷髅和圣约翰那刻画精美的足部之间,似乎要从大地那里吸收新的生机。然后,我顺着圣母袍子那上行的对角线以及圣约翰的胳膊往上看,目光落到圣约翰的头上。他构成了一个典型形象,在这个世纪剩下的时间里,它在佛兰德斯艺术中不断地重复出现,这个形象在很大程度上是罗希尔个人的创造。列奥纳多·达·芬奇曾说,在这样的人物身上,画家总会不可避免地再现出自己的某些容貌特征。事实上,在16世纪流传下来的阿拉斯速写本(Recueil d’Arras)中,的确存有一张罗希尔的肖像画,描绘了一个深信不疑、老实恳切的苦行者形象。他不是我们放松时刻的好伙伴,也不会用永远无法达到的理想愿景取悦我们。没有狂喜,只有日常的辛劳。他是圣布尔乔亚,是工业社会中那畏神之人。他接受物质层面的现实,照他的意志将其准备就绪。

因为他知道,到最后,这些物质层面的现实终究会被超越。