第六章 华托《热尔桑的招牌》

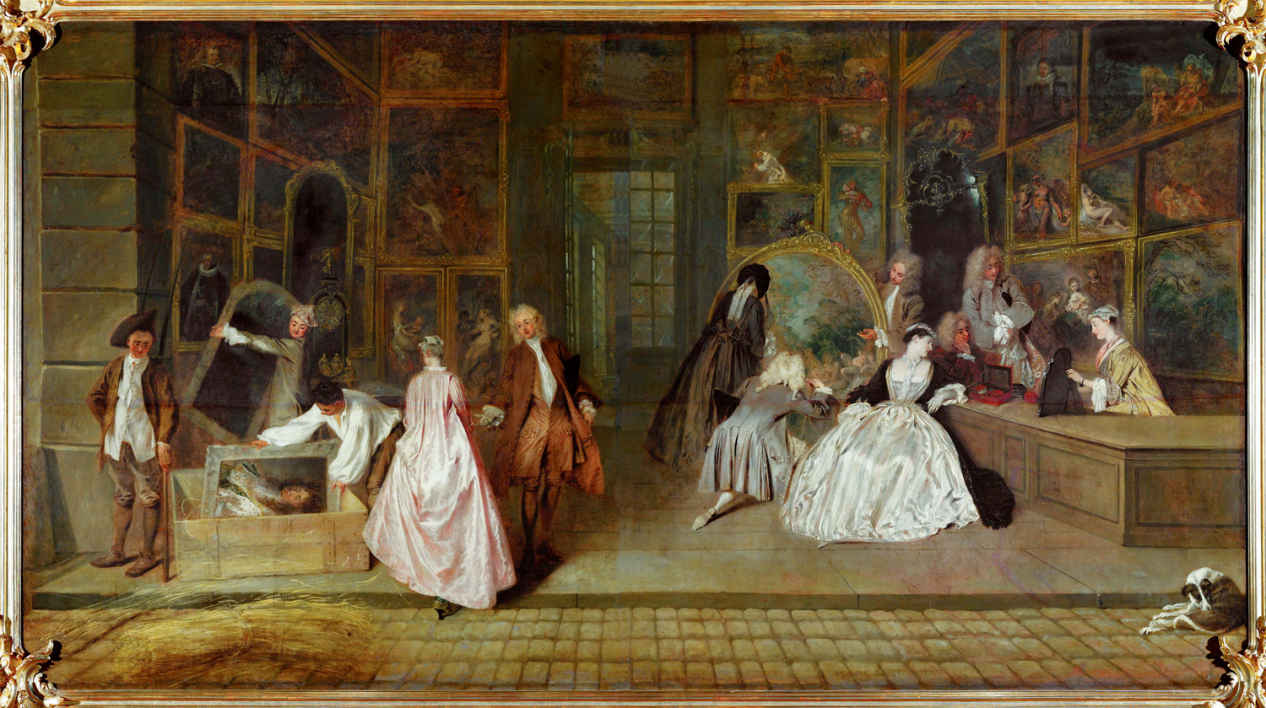

《热尔桑的招牌》(L’Enseigne de Gersaint ),作者安托万·华托(Antoine Watteau,1684—1721),布面油画,长308厘米,宽163厘米。它由华托的朋友,画商埃德蒙·弗朗索瓦·热尔桑(Edmonde François Gersaint)定制,作为其画廊大门上的招牌画,他的画廊位于圣母桥第35号。

纯粹的愉悦!一件艺术品应该激发这样一种回应的观念,对于今天的观众来说似乎有些轻微的不得体,以及十足的守旧。它将我们带回到唯美主义运动的最后低语,那时,评论家们正就“纯诗”(pure poetry)这一概念的含义争论不休。不过,如果世界上有什么东西称得上是“纯画”的话,那就是这幅《热尔桑的招牌》。站在这幅画面前,我会想起沃尔特·佩特 [36] 论乔尔乔内的文章,并摸索他这句话的含义—“每一种艺术的感性材料都为之赋予了一种特殊的形象或特殊的美感,这是无法用其他艺术形式传达的。”

《热尔桑的招牌》的神秘之处,在于色调与色彩的交相辉映所散发出的一种夺人心魄的美,以至于任何尝试性的分析都显得愚蠢而粗俗。这是我对这幅画的第一印象。但是当我坐在那儿,陶醉于这些闪着微光的光影效果时,我幻想自己理解了这幅画的某些创作原则。令我万分惊讶的是,它让我想起皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡的那些关于示巴女王的湿壁画。同样银光闪闪的色彩,同样是暖色与冷色在行进中跳跃与交替,连那种冷漠感和疏离感,都是一样的。

在这幅作品中,单种色彩是不可名状的,想要通过复制色彩以还原展示,将会失去画面的整体效果。画面左侧的女士所穿的丝质衣裙是画中最引人注目的部分,我想这个或许可以被描述为一种淡紫红色。但是其他大片的区域都不是由单一色彩构成的,而是某种色调的变异。属于偏冷色调的淡紫红色衣裙,由旁边男士的黄褐色马甲的暖色补足,然后过渡到背景中冷色调的灰色。画面右侧的进程则相反。坐姿女士的丝质衣裙,其色彩难以形容,是属于春天的各种色彩的融合,但总体上是暖色调的。背对着我们的那位绅士,是画中最冷的灰色,但是他的银色假发,又被狄安娜和她的仙女们所中和。画中,他正在欣赏她们那柔和的粉色肉体。从里到外,从后到前,依次是白色、冷色、暖色、冷色、黑色、冷色、暖色、黑色:这种严格的设计,堪比赋格曲。

当然,华托不会让这种形式性变得太明显,而是引入了微妙的变化。此外,为了掩饰色调的对称,他还将内容加以对比:热尔桑画店里的两种活动,一是推销的艺术,围绕着优雅、精致的画框展开;一是打包的机械工艺,以粗糙的木制包装箱为中心。而且,一旦我们的眼睛逐渐适应了这一大的规划,就能逐渐意识到那些一开始在灰色中很难觉察的色彩细节。那位站姿女士的淡紫红色斗篷底下,现出一只祖母绿的袜子;坐姿女士的手肘旁边,是一只红漆盒子。这就像是大型交响乐团中的例外乐器,一开始不被注意,直到读了乐谱,我们才会发现它们,而它们为整体赋予了深度和节奏。

《热尔桑的招牌》,1720—1721年,华托,夏洛滕堡宫

《热尔桑的招牌》局部之一

站在《热尔桑的招牌》面前,这些有关色调与色彩的反思最先进入脑海,然而我想,假如我曾看过华托的其他作品的话,就不会先有这些想法了。面对这幅画,我无疑应该首先想起他笔下人物的优雅与悲情,以及他所独创的那个动人的虚幻世界。即便是罗杰·弗莱,也发现他更容易想起他与《菲内特》(La Finette )的相遇,而不是《淡漠者》(L’Indifférent )中的造型特点。《热尔桑的招牌》中确实存在着诗意的元素,以及人物关系之间的微妙互动,但是这些都是次要的;居于首位的,是绘画品质。这是华托所有绘画中唯一拥有这种品质的作品,就像它在其他方面也同样特殊一样:我们必须要问,到底发生了什么。

实际上,《热尔桑的招牌》是华托的最后一幅画。1719年,在早已感染肺痨的情况下,他却奇怪地幻想着要去访问英国,“那名副其实的疾病之乡”。也许他去拜访了著名的理查德·米德医生,米德医生也确实收藏了他的两幅作品。不过,我非常怀疑这些作品是不是在英国画的。他在伦敦居住的那几个月是令人费解的。华托的朋友们觉得,这段岁月改变了他的性情。他于1720年回到巴黎,后续的事情用热尔桑自己的话来叙述,是最好不过的。

“1721年,当他回到巴黎的时候,我的生意才开始没几年。他来找我,问我能否允许他画一张招贴画,挂在我商店的门外以作展示,这是为了(用他自己的话说)消除他的手指的麻木感。我不太情愿答应他的要求,因为我更想让他干点正经事;但是,鉴于这能给他带来欢愉,我还是答应了。这幅画的成功是众所周知的。一切浑然天成,态度是那么诚恳、从容,构图自然、不做作,人物分组一目了然,这使它吸引了众多路人的目光,就连技巧最纯熟的画家也多次前来瞻仰。华托完成这幅作品仅用了八天,而且他还只在早上工作,因为他那脆弱的健康,或不如说是他的孱弱,使他无法工作更长时间。这是唯一一件稍微提高了他的自尊心的作品:他毫不犹豫地对我承认了这一点。”

这幅画完成后不久,华托又一次陷入了一种倦怠状态。由于担心自己给热尔桑带来不便,他坚持要回到乡下去。热尔桑在诺让给他找了一处房屋,这里靠近他的家乡万塞讷。第二年的夏天,华托在那里去世,享年三十七岁。

热尔桑的叙述中提出的几个原因,解释了这幅画为何会如此特别。华托很快就完成了这幅画,而事实上他作画的准则之一是要画得慢;它的画幅巨大(长度超过300厘米),而华托其他最好的作品都很小;它源于直接写生,而华托一般的创作过程,是从速写簿上的素描中拼凑出他想要的画面,其中很多素材他都用过多遍。《热尔桑的招牌》有两幅素描存世,其中一幅是一张紫衣女子的速写,创作时间或许要早一些;但是另一幅对打包工人的速写,则有一种速度感和紧迫感,这在华托的作品中是罕见的。这或许是他唯一一幅不是为了素描本身而创作的素描作品,而是有其他目的。最能说明问题的是,热尔桑的陈述告诉我们,这幅画是在画家经历了一段时间的创作停滞期之后完成的,因此是一种内在的强烈创作冲动的结果。

华托的好几个朋友在描述他的性格时,用的是从17世纪沿袭来的那种古典的精确性,结果却惊人的一致。他就是唯美主义运动的辩护人认为艺术家应该成为的样子:骄傲,精致,独来独往,总是对自己的作品感到不满意。在他毁掉自己的一幅画之前,热尔桑很难劝他放手。他还常常抱怨,说人们为他这些多余之物,价钱付得过高了。他渴望独立。当他那学究气的朋友凯吕斯 [37] 就他动荡的生活方式发表一通训教的时候,华托回复道:“最后的堡垒还有医院,不是吗?那儿可是来者不拒。”正如龚古尔兄弟的真心所言,这样的回复,使他更接近于我们的时代。

他知道自己得了肺痨,但是很难说他最早于何时感染了这病。或许有人猜想,到了某个时间点,他作品中的紧张和不安开始增加。他画中人物的手远比他们的面孔更能流露出他们不安的内心,而且似乎越来越紧张,以至于人物的皮肤紧紧地包裹在骨头上。实际上,基于年代的判断是没有定论的,而且华托的素描和绘画尤其难以确定创作时间;《舟发西苔岛》(The Embarkation for Cythera )的第二个版本,肯定是在他的健康每况愈下的时候绘制的,却是他所有作品中技艺最精湛、最有活力的一幅。

然而《热尔桑的招牌》显示出,当他的手指在伦敦的雾霭中变得越来越麻木的时候,他也正在经历创造思维的危机。不管其原因为何,这一危机表现为两个方面:一是需要新的主题,一是寻求新的构图基础。华托是位营造幻象的诗人,这在龚古尔兄弟之后,成为作者们的首要共识。他的主题就是白日梦,他的人物有一半都穿着华丽的舞会服装,而他最写实的作品,画的都是演员。由于他技艺精湛,能够描绘真实可感的细节—手部、头部以及丝织品的质地,所以这些幻象变得可信,并提供了自乔尔乔内的时代以来,对现实生活的最愉快的逃离:从他第一次展出绘画,他的图像就开始流行,并且持续了一个世纪。即便是在弗拉戈纳尔 [38] 最好的作品中,他也不过是在继续耕耘华托的花园,而他是在华托死后十年才出生。想到这一点,人们就可以看出,18世纪的趣味对于这一具有魔力的野餐神话是多么沉迷。华托一定觉得,他已经成了自己创造出的风尚的囚徒。因此,他对自己曾经所做的一切都感到不满;因此,这个让热尔桑如此惊恐的请求,这幅他最后的作品,才不应该是一幅“花园庆典”(fête champêtre)主题图,而是一幅店铺招贴画。

《舟发西苔岛》,约1712—1717年,华托,卢浮宫

从风格上来说,他在当时也陷入了僵局。凯吕斯曾说华托在绘画构图上有缺陷,并因此遭受嘲笑;但从学术的角度来看,他是对的。华托从未掌握那种将人物深浅有序地安排在空间中的巴洛克技巧。在他的大尺幅绘画中,人群零零散散地站成一排,背后是一张幕布;只有在他的小幅作品中,人物在同一个平面上,才会形成一种完美的整体感。要想证明这一点,去华莱士画廊一看便知。《舟发西苔岛》是个伟大的例外。在这幅画中,华托灵感迸发,他使正在分离的人们消失在河岸的一边,然后又出现在他们的船边,这样就避免了中间距离的问题。这种手法主义的绘画设计,完美地契合于这个主题,却无法复制。

与此同时,他开始求助于建筑布景的程式,初步的成果就是收藏于达利奇美术馆的《舞会之乐》(Les Plaisirs du Bal ),这也是英国收藏的最漂亮的华托作品。我们可以猜想,在他那段手指麻木的岁月里,这就是他头脑中想出的解决方案。一回到法国,他就去找热尔桑,急切地想要将其实现出来。

《热尔桑的招牌》一画用的是15世纪佛罗伦萨的透视方案,荷兰画家在此之前的大约六十年使其获得了复兴。整个布景呈盒子状,两边的墙壁汇聚在中央的灭点上,棋盘样的前景引导着观者的视线。但这个盒子也是一个舞台(实际上,正是在剧院中,阿尔贝蒂式的透视设计才获得了最为长久的成功);在让热尔桑觉得如此自然的人物布置上,华托借用的正是舞台导演的技艺。画中那位农民的儿子,带来打包要用的稻草,华托将他放在舞台台口上的拱门前面,这是多么亲切的舞台技艺!通过以这种方式将人物安排在舞台上,他保留了自己的那种疏离,他笔下的人物却不再是幻觉的产物,而是让人觉得真实而熟悉。

这种形式化的布景,让他能够实现色调与色彩之间对称的相互作用,这正是《热尔桑的招牌》首先打动我的地方。然而,华托的天才之处在于,他的透视盒子中的墙壁并不会囚禁你的眼睛,因为上面挂满了热尔桑店里待售的画,虽然模糊,却提供了眼睛得以逃离的希望。画廊的内景,是启蒙时期收藏家们最喜爱的主题,因为它们既可以作为记录,又成倍地增加了识别的乐趣。然而,热尔桑店里的画附属于作品的整体色调。我们能够猜出其中一两幅画的作者—鲁本斯、塞巴斯蒂亚诺·里奇 [39] 、皮耶尔·弗朗切斯科·莫拉 [40] —华托喜欢以华丽的方式临摹他们的构图;但它们从半阴影中浮现出来,只够用柔和的色彩来丰富背景的色调。

《热尔桑的招牌》局部之二

这一古典框架对于华托的价值,在于他不是一个天生的巴洛克艺术家。把他的素描和鲁本斯的作品做一下对比,就足够明显了。形式在华托眼中不是一系列流动的曲线,而是像弓弦一样拉紧的直线。他画中人物的体态和姿势或许看上去能够轻松移动,但即便是他最快速的速写,其底层结构也是严肃的。在《热尔桑的招牌》中,站着的女士和跪着的鉴赏家就是这种直线型严肃的例子,而且除了那位身穿白衬衫的包装工之外,所有人物都有一种潜在而尖锐的强调感。他们更适合被放在一个透视盒子中,而不是轻软香艳的花园里。

但是,华托再一次用他笔法的优雅掩盖了这种严肃性。《热尔桑的招牌》画得又轻又快,没有他其他画作中那种厚重的肌理。我很难相信,绘制画中女子的丝质礼服只花费了他八天的时间,而画中其他人物秉持了他素描中一贯的清新自然。在这里,华托完成了自己的其中一个目标,因为我们知道,他对他的素描的珍视远超油画,并且曾因无法在油画中保留素描的特性而备受折磨。《热尔桑的招牌》中的人物更加自然,就像热尔桑在他的描述中所提到的,这是对华托自己的天性的一次真正释放。这就像是那些他之前觉得理应保存起来的全部技艺,突然获得了自由的迸发,好比是珠宝匠人藏起来的珍贵宝石,被一次性倾倒出来,好像那些珠宝如同紫罗兰和银莲花一样随处可见。或许,这就是《热尔桑的招牌》会让人觉得是一幅极端严肃的绘画的原因,尽管其主题是琐碎的。就像提香、伦勃朗和委拉斯开兹的晚期作品一样,这幅画圆满地实现了艺术家和他的艺术之间的某种神秘的统一。