第十四章 库尔贝《画室》

《画室》(L’Atelier du Peintre ),作者古斯塔夫·库尔贝(Gustave Courbet,1819—1877),布面油画,长598厘米,宽361厘米。1855年,它被制作完成并被艺术家签上名字;1881年,它从艺术家的工作室中售出。之后,它被收入哈罗和戴福塞的收藏,1920年再次被售出,并进入卢浮宫的永久收藏。

在我熟知的伟大画作中,没有哪幅比库尔贝的《画室》更像一个梦。我们不会梦到一幅博斯,也不会梦到一幅德拉克洛瓦:他们画中的幻想或浪漫主义,都太过连贯而合理。但在《画室》中,在经历了强烈的现实和骤然加剧的感官享受之后,随之而来的,是某种令人困惑的矛盾和不合理。在那里,人们重聚一堂,他们看上去既熟悉又陌生,彼此保持着一种无言的疏离,就像中了巫师的咒语。画中设置了不断变化的场景,其中,背景幕布逐渐隐去,露出某种无法到达的距离。这种现实与象征的梦幻般的交织,被库尔贝相当准确地表达了出来,他将这幅巨作命名为“真实的寓言:我的画室内景,我七年艺术生涯的决定性因素”。不过这个标题让人觉得这会是一幅多么糟糕的画啊!它之所以没有成为沙龙上的怪物—虽然它确实被1855年的沙龙拒绝了—是因为它那惊人的绘画品质。

库尔贝是天生的画家。每一位目睹过他作画的人,都会震惊于他的技法,他那双美丽的手能够用画笔和调色刀画出最微妙的色调和最丰富的肌理。我喜欢从卢浮宫西边的楼梯上,慢慢走近这幅画;这样,我就能透过门口看到它,看着它在午后的阳光下闪闪发光。接着,我的眼睛就跳进了色调与色彩的温暖海洋。有那么几分钟,我心满意足地游来游去,欣喜于一波又一波的视觉感受的完美呈现。正如19世纪的业余爱好者们常说的:“这才是绘画!”

但是很快,我就开始提问了。所有这些人物,他们意味着什么?他们是仅仅出于不请自来的七年回忆呢,还是出于某种目的而被邀请?“这是相当神秘的,”库尔贝说,“能猜对的人自然知道。”

有一些答案很简单。画面正中心是写实主义的先知库尔贝,这个可以由两个关于艺术中的真实的例子所支持:一是描述他的家乡弗朗什—孔泰地区的风景画,一是那位一流的、未经理想化的裸体模特。一个农家男孩,带着一种天真的崇拜,正在观看大师作画,我们由此可以推断,他的判断要比那些院士更可取。我们可以猜测,库尔贝的右边,画的是那些曾对他产生过影响的人物;如果熟悉这一时期的艺术界,我们就能毫不费力地辨认出,其中一位是他那长期忍受折磨,乃至有点疯疯癫癫的赞助人,阿尔弗雷德·布吕亚,以及他的朋友蒲鲁东,这位社会主义的哲学家,曾被克莱夫·贝尔先生说成是欧洲“最大的笨驴”。那个坐着的、神情阴郁的人物,是尚弗勒里,他是库尔贝的写实主义的第一个拥护者。至于画面最右边的人物,我们碰巧知道,他就是波德莱尔,因为这令人想起库尔贝七年前为这位诗人所画的肖像画。但是,这个形象与波德莱尔的其他肖像画几乎没有多少相似之处,事实上,库尔贝也曾抱怨,波德莱尔的脸一天变一个样。

《画室》,1855年,库尔贝,奥赛博物馆

《画室》局部之一

然而,有了那位裹围巾的女士,这个组合就失败了。库尔贝后来称这对夫妇是“世俗的业余爱好者”,但是他用了巨大的友善去描绘她。很明显,她之所以出现在那里,是因为他喜欢她的样貌。画的左边也出现了同样的逻辑坍塌。在他画布旁边的地上坐着一个爱尔兰人,毫无疑问,他之所以会画这个极端贫困的形象,是出于社会学的考虑。因为在这个世界上最富有的国家里,还有数百万忍饥挨饿、衣衫褴褛的穷苦人,这没有逃过这双欧洲大陆的眼睛。在她身后的阴影深处,是几个受哲学启发而创作的人物—一个牧师、一个妓女、一个掘墓人和一个商人,他们象征着对我们可怜人性的剥削。但是,在蒲鲁东这个人物的特质中,没有任何东西能够解释那位出现在画布最左边的犹太拉比,更不用说那个带着猎犬的猎人了。他们似乎令人愉快地独立于社会意识,就像“世俗的业余爱好者”。

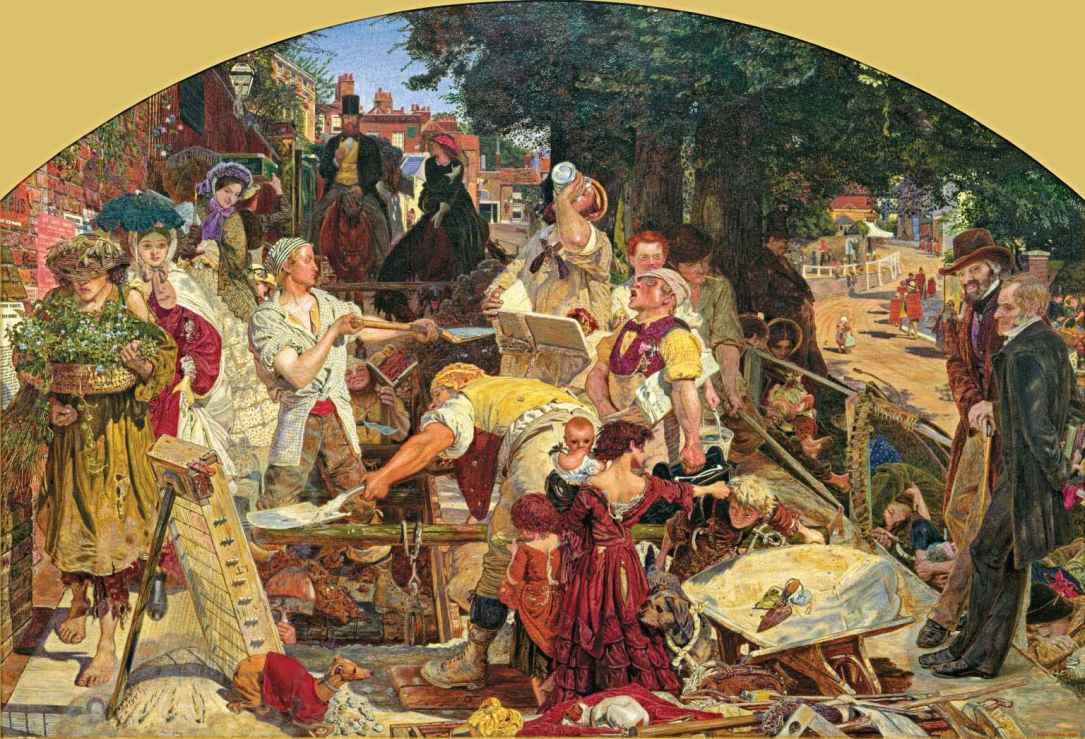

当然,正是这种体系性的缺乏拯救了《画室》。这些人物七年来一直萦绕在库尔贝的心头,他们之所以出现在这里,有好几重原因。他们或曾令他悦目,或曾影响过他的人生,这都悄悄进入了他的潜意识。1855年,一位英国画家也在创作一幅类似的画,这就是福特·马多克斯·布朗(Ford Madox Brown)的《做工》(Work )。布朗在画中引入了许多相同的要素:工人、乞丐、衣衫褴褛的孩子们、画家的哲学家朋友,甚至也有“世俗的业余爱好者”。但是,从布朗自己撰写的长篇描述中,我们了解到,整幅画都是从文学的角度构思的,而且可以被恰当地归为插图一类,是对托马斯·卡莱尔的《过去与现在》(Past and Present )的史诗般的图解。而在《画室》中,每个人物都是与视觉经验紧密相关的个人符号。将画中人物聚到一起的,不是蒲鲁东的哲学,而是图像智性的神秘运作。

《做工》,19世纪五六十年代,福特·马多克斯·布朗,伯明翰艺术画廊

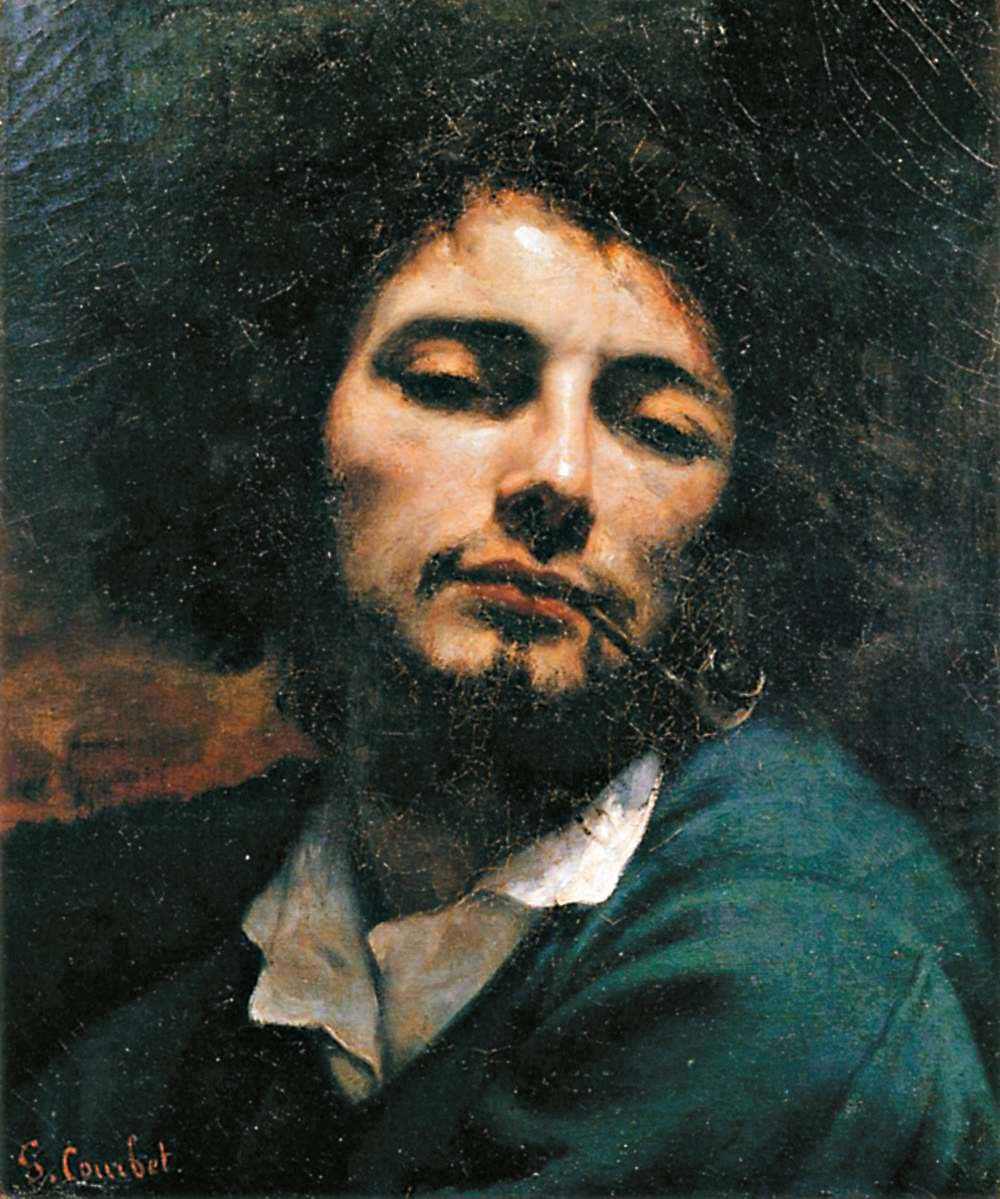

看完这些形形色色的人物后,让我们回到画架旁的艺术家本人。库尔贝把自己画得清朗俊美,在自画像的历史上,这一次我们知道,他这么画是合理的。那是一个属于严酷的观察家的年代。他们中曾有几十人详细描述过库尔贝,并一致认可他的美貌。他个子高挑,皮肤呈橄榄色,还有一头黑色的长发和一双硕大的牛眼。他的朋友们惊讶地发现,他酷似年轻时的乔尔乔内,而画家本人也注意到了这一点,他将自己最好的自画像命名为“一幅威尼斯风格的习作”。他们还告诉他,他有一双像亚述王一样的眼睛。于是库尔贝体贴地蓄起了又长又尖的胡子,而他在《画室》中所纪念的,正是这段亚述时光。

他就像一匹获奖的种马一样不知羞耻地自得其乐。画完《画室》一年后,拿破仑三世的美术总管纽威克尔克伯爵邀他共进午餐。一封库尔贝写给布吕亚的长信描述了这一情节,这也由此成为艺术家该如何对待官员的一个范例。纽威克尔克伯爵握着他的双手,说要对他坦诚相待。他说库尔贝必须收敛自己的作风,就像在浓烈的酒中掺些水,这样政府就会支持他。

《画室》局部之二

“我答道,”库尔贝说,“我也是一个政府……我是我的画作的唯一裁判。我又补充说,我不仅是个画家,还是一个人。我创作艺术作品,不是为艺术而艺术,而是为了维护我的知性自由;并且,在我所有的同代人中,只有我有能力把我的人格、我的社会原原本本地翻译和呈现出来。”

对此,伯爵答道:“库尔贝先生,你真是骄傲。”

“先生,我是全法国最骄傲的男人。”

我们必须牢记,他出身于乡野之间,从未体验过大都会生活中这种扑朔迷离的世故。他觉得没有理由隐藏自己的实力,也没有理由节制自己的笑声,或在发表意见、突然唱起歌来的时候三思而后行。他确实是布莱克心目中的理想人物,尽管两人谁也不会太在意对方的艺术。

《画室》局部之三

一开始,库尔贝的绘画生涯相当成功。在1849年的沙龙展上,他获得一枚奖章,接下来的几年里,他的许多作品都被沙龙接受,但它们还是在学院派中间激起了一股日渐高涨的愤怒之潮。然后,他送往1855年巴黎世界博览会的所有作品都被拒绝了。库尔贝立刻租下蒙田大街一个种满紫丁香的花园,建起一个画廊,并展出了自己的四十三幅画作,其中包括几件尺幅巨大的作品。《画室》也位列其中,它完成于展出之前的几个月内,在这期间,库尔贝还忍受着黄疸病的间歇性发作。公众对此的反应,和他们对19世纪所有的伟大艺术作品做出的反应一样:他们哄堂大笑。直到二十年后的印象派展览,他们才再一次等到了这种开怀大笑的机会。但是,独自在画展中待了一个小时的德拉克洛瓦却被深深打动了。关于《画室》,他是这么说的:“他们拒绝了这个时代最杰出的一件作品。”

当库尔贝展出这件杰作的时候,他已经三十六岁,从某种意义上来说,这是他职业生涯的巅峰。他继续梦想着、谈论着一些大尺幅的画作,想用它们来赞美民主制度,或装饰火车站。他还在另一幅大画上耗费了许多光阴,其中画的是一群醉醺醺的牧师正从会议上回来,他本想用它好好吓一吓欧仁妮皇后。但他此后最好的作品,实际上都是些令感官感到愉悦的小画,它们大部分都是对物的赞美—水果、鲜花、海浪、闪闪发光的鲑鱼,以及一头金红色头发的女孩。1867年,他又举办了一次个展:“我建立了一座大教堂……我震惊了全世界。”但这次展览并没引起多少评论,因为这时候,库尔贝的理论已经被接受了,而且,比起雷诺阿和莫奈,他的画的色调和肌理,更像老大师们的作品。

呜呼,这位感官的传道者,最后结局落得十分悲惨。他变得特别胖,而且比以往任何时候都更加张扬、自信。当局肯定早就伺机要除掉他,最后,他们真的找到了这样一个契机。巴黎旺多姆广场的纪念柱在1871年的骚乱中被毁掉了,库尔贝成了替罪羊,尽管这样的越轨行为确实挺符合他的性格,但这是不公正的。他被关进监狱,面临着当局提供的两个选择:要么赔偿重建的费用,要么被处以五年监禁。他逃到瑞士,过了一段短暂而悲惨的安宁日子。据说他在这段时期,每天要喝十二升葡萄酒,最后一命归西。

在1855年的展览手册中有一篇序言,库尔贝在其中阐明了自己的绘画目标,而且相比人们通常在此类情况下的发言,他写得更加简明扼要,也更合乎情理。他说,写实主义者的头衔,是强加给他的,就像浪漫主义的头衔被强加到19世纪30年代的艺术家身上一样。他总结道:“知而后能,这是我的想法;创作鲜活的艺术,这是我的目标。”这是实事求是的陈述。他画他知道的东西—他熟悉的乡村,他的邻居,他的朋友—而且他的艺术是鲜活的。但他也有浪漫主义的一面。奥斯卡·王尔德说:“爱自己,是一生浪漫的开始。”显然,每当库尔贝画他自己的时候,他的艺术的特性就变了。那些惊人的自画像,无论是《受伤的男人》,还是《抽烟斗的男人》,其中都没有任何写实性可言;在这些作品中,他就像乔尔乔内的信徒一样,是一位全心全意的浪漫主义者。《画室》除了其他方面之外,还是一首有关自我之爱的伟大诗篇。就像马拉美 [60] 和瓦莱里 [61] 会将诗歌灵感本身作为创作的主题一样,库尔贝也将自己的绘画灵感作为他的杰作的主题。正是由于他的经历无比丰富,这幅画才如此伟大。

《抽烟斗的男人》,1848—1849年,库尔贝,法布尔博物馆

人们说,库尔贝的艺术是由他的手、眼和嗜好建构起来的,当我更加仔细地审视《画室》时,我才意识到,这种说法是多么具有误导性。法国评论家喜欢反复说,库尔贝画画,就像苹果树上长出苹果。这简直是一派胡言!即使是最草率的分析也能看出,这幅《画室》乃是强有力的智慧的结晶。

单拿中间这组人物来说:库尔贝将自己几乎描绘成侧面像,他的手臂向水平方向伸出,然后,他将这一僧侣式的僵硬与一系列环环相扣的矩形联系起来,这样,在他周围流动的人群中间,他似乎就成了一个稳定元素。不仅如此,画中的库尔贝还是一个造型元素,宛若来自波斯波利斯的浮雕。这种永恒的造型感,又因旁边同为侧面像的裸体模特而变得更加强烈。她那丰腴壮丽的轮廓,完美地衬托出了椅子和画布的纤细的几何形状。这不是植物自动生长出来的果实,而是一项严格忠于艺术传统的成果。

就连他的对手也承认,库尔贝曾研究过老大师们的作品,并且颇有成效。他曾说过,他在艺术中获得的第一次启示,是看到伦勃朗的《夜巡》(The Night Watch ),这幅画确实很像库尔贝自己的作品,带有一种不过分挑剔的趣味,是少有的几幅伟大画作之一。他一生都在持续模仿伦勃朗。但是,他的艺术教育的主要来源是西班牙学派,他在路易—菲利普画廊中看过他们的作品。在《画室》中,那位戴围巾的女子似乎来自塞维利亚学派,那位紧接着出现在他的画布后面、被吊起的神秘男子,是里贝拉 [62] 画中那备受折磨的圣徒之一。这个巨大的房间,充满了委拉斯开兹的回响,它回荡于那个猎人和他的猎犬那里,在那个乞丐身上,以及来自《宫娥》和《纺织女工》(Hilanderas )的整个空间感中。但是,由于库尔贝从未去过西班牙,他只是从版画中了解到这些杰作,所以他的色调更加温暖,而且更接近里贝拉。里贝拉收藏在卢浮宫的《畸足男孩》(Club-footed Boy ),曾对法国19世纪的绘画产生过决定性的影响。委拉斯开兹的原作中特有的那种冰冷的疏离感,恐怕会让库尔贝感到失望。

库尔贝的知识也不局限于绘画。《画室》完成于巴尔扎克和福楼拜的间隔之间,它似乎沟通了他们笔下的两个世界:巴尔扎克在左,福楼拜在右。这也证实了库尔贝的自夸。在他的同代人中,只有他才能将绘画艺术与那个时代的社会现实结合起来。挂在卢浮宫现在的位置上,《画室》似乎成了法国历史这出伟大戏剧的最后一幕,它始自雅克—路易·大卫的《荷拉斯兄弟之誓》(Oath of the Horatii ),那是法国大革命最早的宣言,中间历经格罗男爵笔下的拿破仑式的历险,最后在席里柯的《梅杜萨之筏》(Raft of the Medusa )中达到高潮。英雄壮举的时代已经终结,但是,当库尔贝那强有力的绘画之手将这些人物从阴影中再次召回时,我们就会知道,法兰西依旧主导着人们的精神生活。

《畸足男孩》,1642年,胡塞佩·德·里贝拉,卢浮宫

《梅杜萨之筏》,1818—1819年,席里柯,卢浮宫