第十章 戈雅《1808年5月3日的枪杀》

《1808年5月3日的枪杀》(The Third of May ,1808 ),作者弗朗西斯科·德·戈雅(Francisco de Goya,1746—1828),布面油画,长347厘米,宽268厘米。这幅画作于1814年。戈雅在同期还创作了另一幅同样大小的作品,表现的是太阳门广场上的骚乱。这两幅作品使戈雅得到1500里亚尔银币的报酬。它们于1834年被存放到普拉多美术馆,但直到1872年才出现在博物馆的目录中。

瞬间是否能够变为永恒?一瞬间是否能够被拉长而不丧失最初的强度?突如其来的启示所引发的震惊,是否能够在构思一幅大尺幅画作所需要的机械性中幸存下来?在绘画中,几乎唯一肯定的答案,就是戈雅描绘行刑队的一幅画,名为《1808年5月3日的枪杀》(以下简称为《5月3日》)。当人们在普拉多美术馆,满脑子都是提香、委拉斯开兹和鲁本斯时,迎面撞上这幅画,它会给出致命的一击。人们突然意识到,即便是那些最伟大的画家,为了让我们相信他们的主题,也要调用诸多修辞手法。比如德拉克洛瓦的《希奥岛的屠杀》,它比《5月3日》晚了十多年,但是它也能够在两百年之前就被画出。画中的人物表达了德拉克洛瓦既作为一个人,又作为一个画家的真挚情感。他们是悲惨的,但他们的姿势是摆出来的。我们能够想象,在他们被画出之前,艺术家做了多少令人崇敬的研究。但对于戈雅,我们不会想到画室,更不会想到正在画画的艺术家。我们只会想到发生在5月3日的事件本身。

这是否意味着,《5月3日》就是一篇极为优秀的新闻报道,它对事件的记录,为了达到一种直接的效果而牺牲了焦点的深度?我很惭愧,我曾经是这样想的;但是,观看这幅杰作以及戈雅其他作品的时间越久,我就越清晰地意识到,我错了。

在这幅画的隔壁房间,挂的是他的壁毯设计。在那里,乍一看,他似乎在以一种不同寻常的技巧、按照普遍接受的洛可可风格作画。画里有野餐、阳伞和露天市场,就像提埃坡罗 [55] 在瓦尔马拉纳别墅里创作的那些壁画。但是当你更仔细地观察这些画作时,那种18世纪特有的乐观主义的温暖氛围就会断然变得阴冷。你会发现充满疯狂张力的头部和姿态,满是纯粹恶意或邪恶的愚蠢目光。四个女人正在用一张毯子将一个人体玩偶扔到空中,这在弗拉戈纳尔手中将是一个迷人主题;但在戈雅这里,人体玩偶的那种难以言明的柔弱,以及中间那个女人巫婆式的欢欣,已经预示了他的《狂想曲》系列版画。

壁毯设计显示出戈雅的另一个特征:他对动作的记忆有无可匹敌的天赋。有一种说法常被归于丁托列托和德拉克洛瓦,即如果不能画出一个人从三楼窗户跌落的动作,那你永远都创作不出一幅具有伟大构图的作品,这对戈雅来说尤其准确。但是,这种将整个身体集中于一瞬间的视像的能力,实际上来源于一个不幸的事故。1792年,戈雅得了一种严重的病,这让他完全失聪:不是像雷诺兹那样很难听见,也不是像贝多芬那样逐渐被耳朵内部的嗡鸣声所干扰,而是彻底失去听觉。当他看到人物的姿势和表情,但完全听不到伴随的声音时,它们就变得不正常地生动;只要我们关上电视的声音,就能体会这种感受。戈雅的余生就是这样度过的。马德里太阳门广场上的人群对他来说是沉默的;他不可能听到过行刑队在5月3日的枪声。他的每一次经验,都只能通过眼睛来实现。

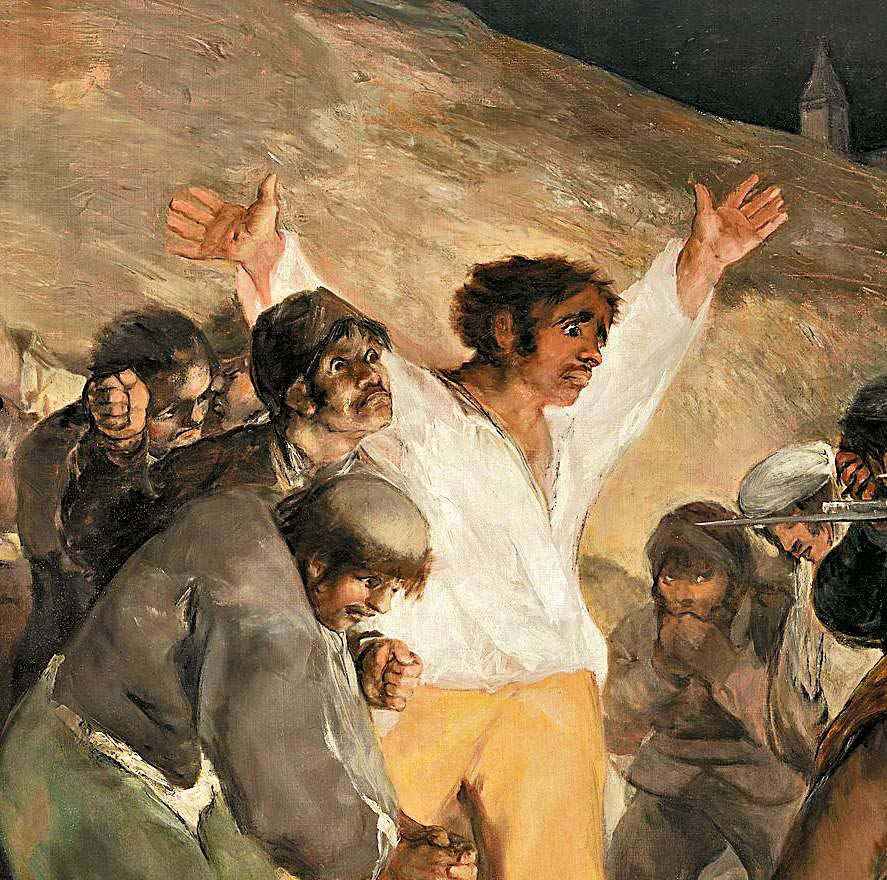

《1808年5月3日的枪杀》,1814年,戈雅,普拉多美术馆

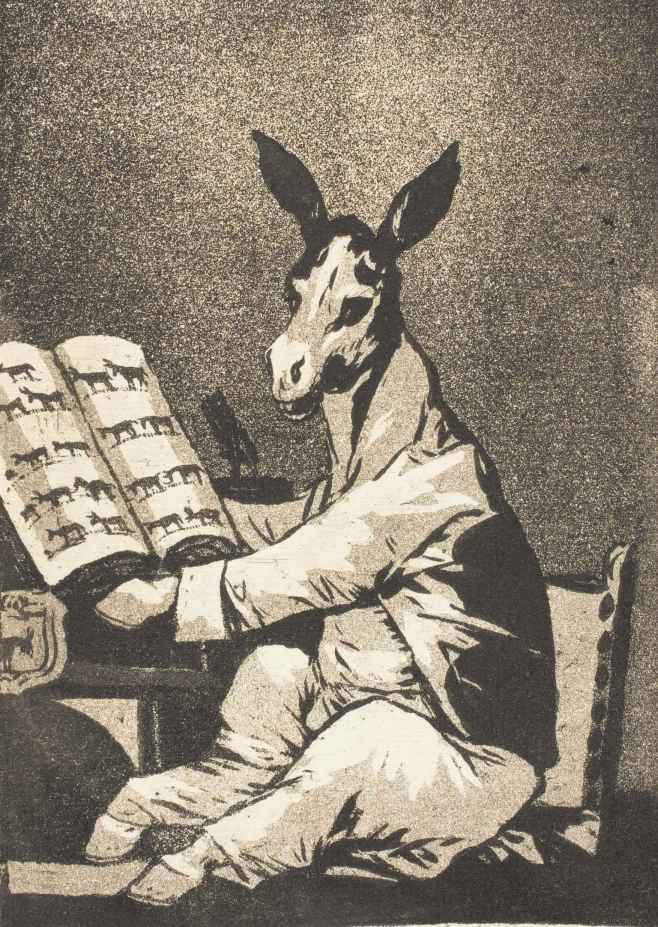

《稻草人》,1791—1792年,戈雅,普拉多美术馆

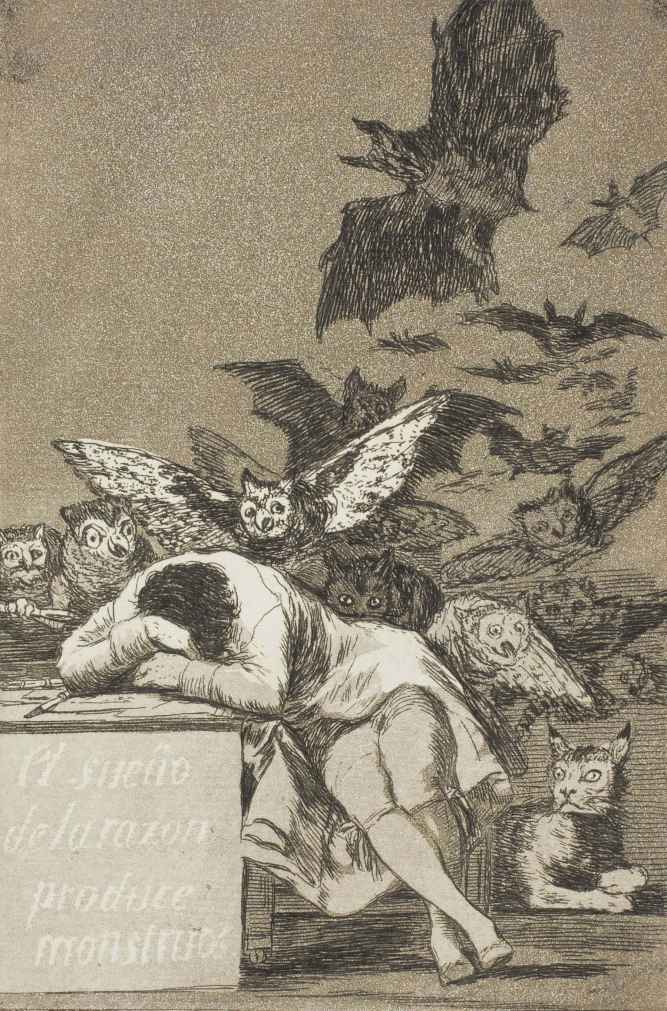

但他不仅仅是一台高速的照相机。他凭记忆作画,而且每当他想象一个场景时,这一场景的本质就会突然在他的心灵之眼中呈现为一种光影的图案。在他最初的草图中,这些黑白墨迹早在细节被界定之前,就已经把故事讲述出来了。在他生病之后,他的故事大部分是阴森可怖的,光影之间的对话也随之变得险恶。比如《狂想曲》中有一幅题为“邪恶之夜”(Mala Noche)的版画,虽然没有什么特别令人惊恐的事情发生,但画中飘舞的围巾的形状还是把我们吓了一跳。至于这些影子到底是如何跟我们交流的,戈雅本人似乎完全不知情,因为他就《狂想曲》中的一套版画所写的阐释性笔记是极为平常的,如果这些作品不过就是这些文本的说明的话,那它们根本不会吓到我们。然而,它们却是一系列噩梦的原型,其中,育婴室墙上的影子真的变成了一个挂在绞刑架上的男人,或是一群妖怪。

戈雅人生中的第一次危机,是他1792年生的那场病;第二次是拿破仑的军队在1808年占领马德里。戈雅最初的立场非常不稳定。他曾支持革命,他没有任何理由给他的君主们以高度评价,而且他想保留自己作为官方画家的地位,无论掌权的是谁;所以一开始,他与侵略者结交朋友。但是很快,他就明白了“占领军”的含义。到了5月2日,西班牙人已略有抵抗。在太阳门广场上发生了一场暴乱;某些军官从城市上方的小山上开了几枪。拿破仑的元帅缪拉,命令他的埃及骑兵对人群进行屠杀。次日晚上,他们组成一支行刑队,射杀任何可能的对象。这就是一系列暴行的开始,它们深深印在了戈雅的脑海中。他将其记录下来,使其成为有史以来最恐怖的战争记录。

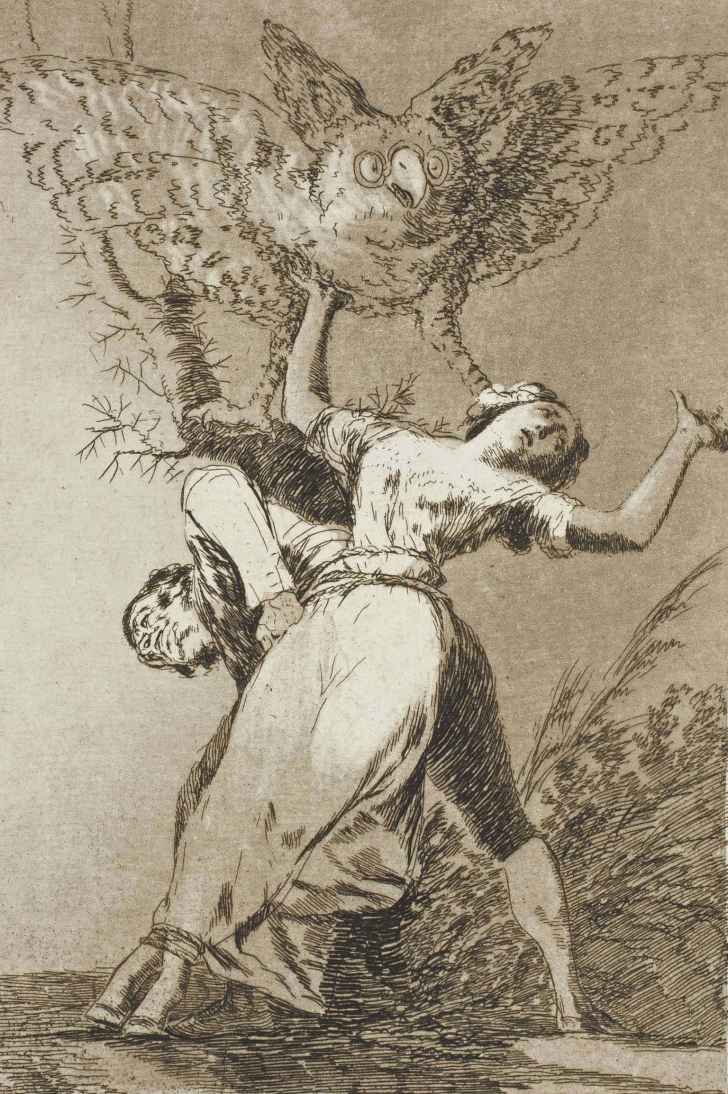

《邪恶之夜》,戈雅《狂想曲》之36

《这是他的祖父》,戈雅《狂想曲》之39

《理性的沉睡产生恶魔》,戈雅《狂想曲》之43

《谁也不能释放我们》,戈雅《狂想曲》之75

法军最终被驱逐出境。1814年2月,戈雅向临时政府申请,希望有机会能够“用他的画笔将我们反抗欧洲暴君的光荣起义这一最著名、最英勇的行为永久地记录下来”。提议被接受后,他就开始着手创作以5月2日和3日的事件为主题的画作,分别是太阳门广场的马穆鲁克的冲锋,以及次日晚上的行刑队。两幅画现在都收藏在普拉多美术馆。第一幅画从艺术上来说是失败的。或许他还无法摆脱自己对鲁本斯类似作品的记忆;但不管原因为何,那种黑白图案在他头脑中的闪现还尚未发生:马是静止的,人物的姿势是摆出来的。而第二幅,则是他有史以来创作出的最伟大的作品。

所以,《5月3日》是在事件发生六年之后,戈雅接受委托创作的作品。它远非一张经过美化的新闻照片,而且可以肯定的是,戈雅并非这一事件的目击者。这也不是对某个单一场景的记录,而是对权力的全部本质的严酷反思。戈雅出生在一个理性时代,但在生病之后,让他着迷的是当理性失去控制之后,人类身上有可能会发生的一切。在《5月3日》中,他展示了非理性的一个面向,即穿制服的人那种与生俱来的残暴。通过一处神来之笔,他将士兵们凶狠的重复姿势和他们手中步枪的严格排列,与他们所瞄准的无辜人群那崩溃的不规则性鲜明地对立起来。当我看着行刑队的时候,我想起来,其实自艺术开端以来,艺术家们就一直用这种类型的重复来象征冷酷无情的服从。它出现在埃及浮雕的弓箭手形象中,亚述王纳西拔的勇士中,以及德尔斐的锡弗诺斯岛宝库的巨人们手里那重复的盾牌中。在所有这些纪念碑里,权力通过抽象的形状得到了传达。但是权力的受害者不是抽象的。他们就像旧麻袋一样难看而可怜;他们像动物一样蜷缩在一起。面对缪拉的行刑队,他们或是捂着眼睛,或是双手合十祈祷。在他们中间有一位面色黝黑的男子,他扬起双臂做十字架状,这样,他的死亡就成了某种形式的受难(crucifixion)。他的白色衣衫在步枪面前敞开着,这一灵感的闪现点燃了整个构图。

《1808年5月2日》,1814年,戈雅,普拉多美术馆

事实上,整个场景是由地上的灯笼照亮的,这个坚硬的白色立方体与白衬衣的破碎形状形成鲜明的对比。这种从下到上的灯光聚焦,为整个场景赋予了一种舞台效果;夜幕下的建筑物又使我联想到舞台布景。然而,从不真实的意义上来说,这幅画又远非戏剧性的,因为戈雅没有强加或过分渲染其中的任何一个动作。即便是对士兵动作的有意识的重复,也不是形式化的—那是官方装饰艺术才会用的手法,他们头盔的僵硬形状与他们那毫无规律的枪击形成某种对应。

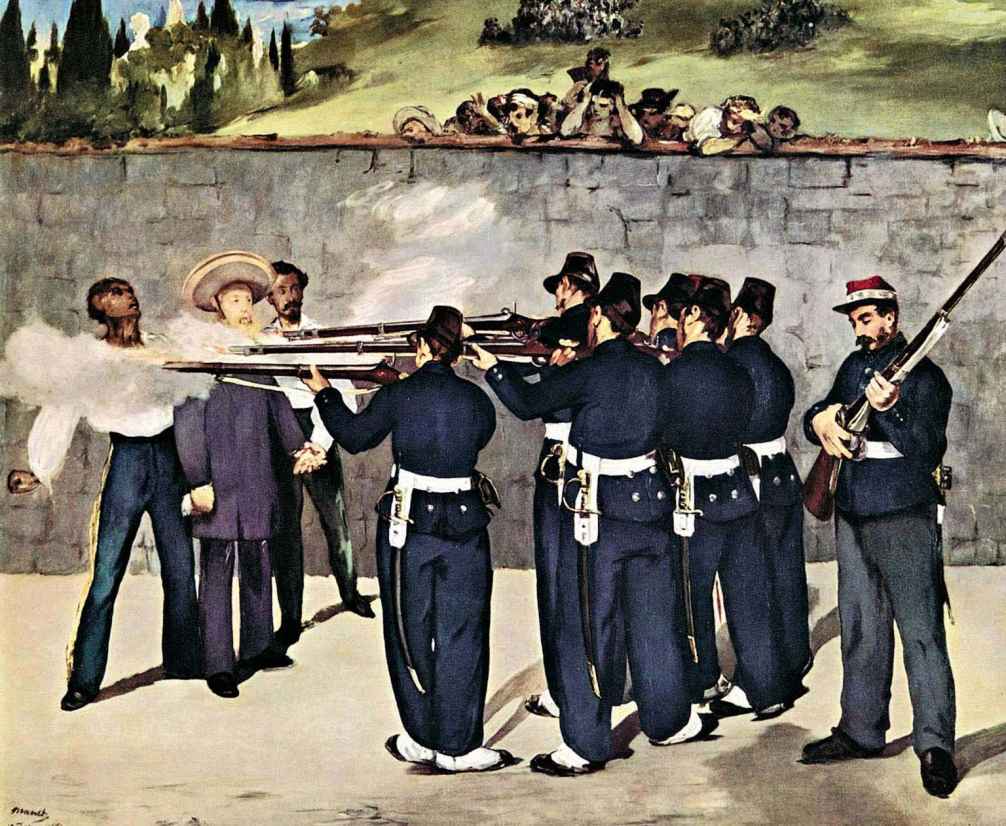

《5月3日》是一幅想象力的杰作。戈雅有时会被称为现实主义者,但如果说这个词有什么意义的话,那么它就意味着,一个画他的所见之物,并且只画他的所见之物的人。出于一个奇怪的巧合,另一个版本的《5月3日》出自完美的现实主义画家马奈,即他的《枪决马克西米利安皇帝》(Execution of the Emperor Maximilian )。对于这样的主题,马奈常常嗤之以鼻。“重建一个历史场景。简直是荒谬!多好的笑话。”

然而,马克西米利安的悲剧性结局激起了马奈的同情。一听到消息,他就立即弄到了一张照片,开始为1867年的沙龙展画这幅画。他对戈雅怀有无限的仰慕之情,我想毫无疑问,当他在1865年短暂访问马德里的时候,他一定曾在普拉多美术馆的库房里看过《5月3日》。马奈画里左边的那位男子也身着白衬衣,这种相似性绝非巧合。但是,他对戈雅画作的精髓却知之甚少,或者根本没有试图去模仿。以这种平面性、非表现性的方式画一个历史事件,真的就像马奈所认为的那样不得要领。或许正是因为这一点,他才将那幅大尺幅的版本裁开(小尺幅的习作被保留了下来),因为这样一来,那位正在检查自己步枪的战士的细部,作为令人钦佩的模特研究,就能被单独欣赏。马奈总是对自己所做的事情有着清醒的认识,他一定知道,让这个人物离开整个场景的中心焦点,他就会失去那种戏剧性的专注力,而这正是让戈雅的作品富有生气的原因所在。他为何要这样做?是打算让这个步枪兵的那种温和的冷漠成为一种讽刺吗?对此,我抱有怀疑。更有可能的是,他认为从绘画角度而言,这个姿势是独立自主的。

《枪决马克西米利安皇帝》,1868—1869年,马奈,曼海姆美术馆

马奈是一位伟大的画家,他身上结合了挑剔的眼光、高超的技巧,以及令人钦佩的诚实。但他缺乏对人类的悲剧性的意识。让马奈感到触动的事件,是一个皇帝被执行死刑,这很能说明一些问题。虽然马克思主义的术语常常会影响真正的艺术批评,但在这里,看着马奈的这幅画,我却无法摆脱“资产阶级”这个词。他的眼睛是自由的,他的头脑却被法国上层中产阶级的价值观所占据。反观戈雅,尽管他终其一生都受雇于西班牙宫廷,但他一直是一个革命者。他痛恨任何形式的权威:牧师、士兵、官员;他知道,只要有机会,他们就会剥削那些无助的人,并用武力压制他们。正是这种愤慨之情,为那位白衣男子,为那个四肢摊开、躺在血泊之中的可怜尸体,为那些即将被从黑暗中拖拽出来的成批的新的受害者,赋予了象征性的力量。

从任何角度来看,无论是风格、题材还是其意图,这都是第一幅能够被称为革命性的伟大杰作。它应该成为当下社会主义和革命绘画的范例。不幸的是,社会性的义愤,像其他类型的抽象情感一样,并非艺术天生的动力之源;戈雅对各种天赋的综合也被证明是非常罕见的。几乎所有处理过类似题材的画家,都首先是插图画家,然后才是艺术家。针对某一事件,他们不是顺着自己的感受在头脑中形成一个相应的绘画符号,而是试图根据绘画的可能性来重建一个事件,像目击者所回忆的那样。结果就是各种图式的堆砌。但在《5月3日》中,没有一笔是根据图式来画的。在每一个点上,戈雅那闪亮的眼睛、反应敏捷的手和他的义愤之心都是浑然一体的。