第十二章 透纳《暴风雪》

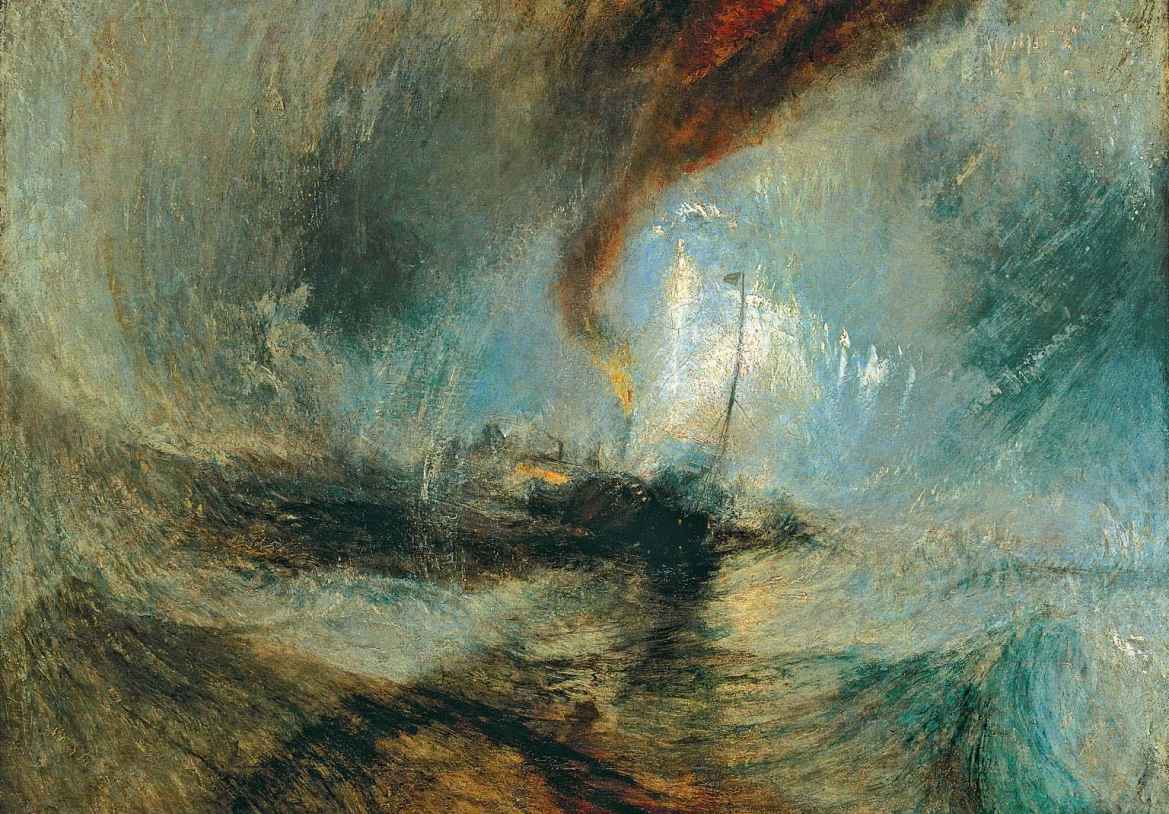

《暴风雪》(Snowstorm ),作者约瑟夫·马洛德·威廉·透纳(Joseph Mallord William Turner,1775—1851),布面油画,长121.9厘米,宽91.4厘米。1842年,它在英国皇家美术学院展出。1856年,它随透纳的遗赠一起,移藏至英国国家美术馆。

我最初的情绪因惊奇而变得更加剧烈。它跟欧洲艺术中的其他作品没有任何相似之处,当然,透纳自己的其他画作除外。直到现在,那些在古典传统的熏陶下长大的批评家仍旧不愿接受这件怪异之作,而我也理解其中的原因。超乎寻常的不仅仅是它的主题,整个画面的节奏组织,也不在欧洲风景画公认的模式之内。在一个画框内,我们已经习惯于期待一定程度的平衡和稳定。但在透纳的《暴风雪》中,没有什么是静止的。暴雪裹着海水,以一种完全不可预测的方式翻滚开去,它们的冲力又因水雾和神秘光带的相反运动而改变了方向。长时间地观看它们,是一种不舒服的,乃至令人疲惫的经验。

当然,历史上也曾有其他画家,试图再现雨和大海的运动;但是,波涛汹涌的大海常常呈现出一种戏剧性的、无实质的面相。说到雨,即使是最伟大的艺术家,也发现有必要将他们无法准确描述的东西加以程式化。列奥纳多·达·芬奇是最接近透纳的,因为他也渴望再现大自然的伟力。但是,当他思考水的运动时(没有比这更深入的研究了),他紧紧抓住的是那些与几何学有某种关系的规律。收藏于温莎城堡的达·芬奇手稿中,有一幅描绘暴雨的素描,其中雨水的卷曲圆圈是以漩涡的形式排列的,相当于贝壳的对数螺旋线。当他开始再现宇宙的毁灭时,有意或无意地,他用手描绘了这些高度智性的形式。同样,在中国艺术中,波浪和水的运动也为古代的书法传统提供了装饰,云被加以形式化,直到它们成为最为常见的装饰性母题。从波士顿美术馆的《九龙图》到葛饰北斋的《富岳三十六景》,东方绘画充满了波涛汹涌的海面和具有预示性的天空;但它们全都令人愉悦地无害化了。完美的趣味驱逐了恐惧。

心中想着这些装饰性的波浪,我再次看向《暴风雪》。让我震惊的是,透纳坦然地接受了自然表面上的无序,但我并不质疑他对这一主题的描绘是否正确。它所拥有的,是一种即时体验所带来的视觉震撼。暴风雨中的大海所具有的那种混乱无序,被描绘得如同它是一束鲜花那样精确。

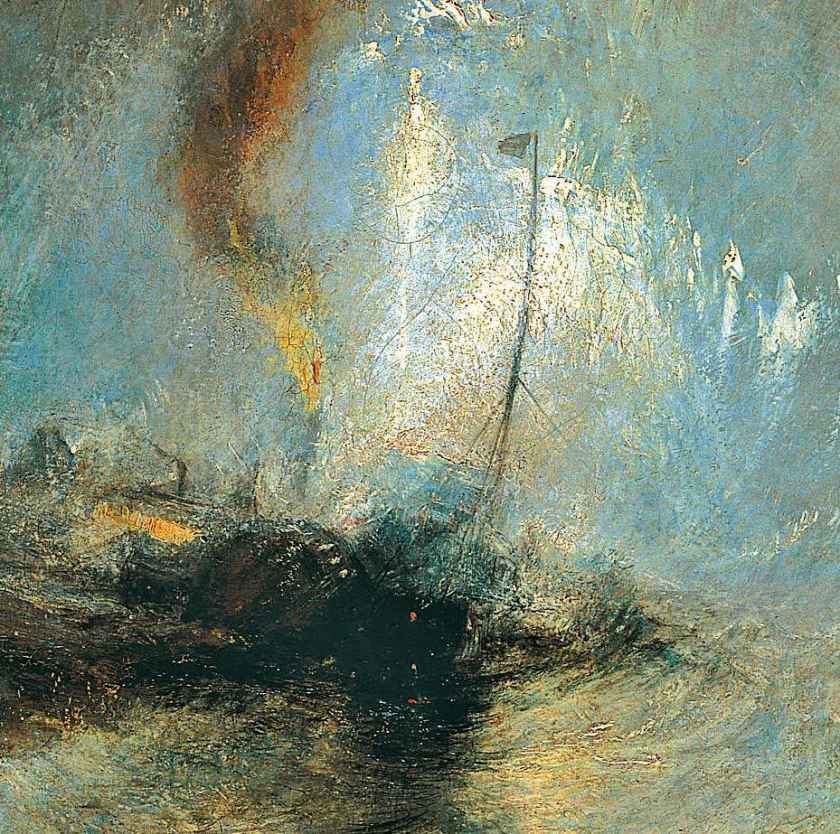

《暴风雪》,1842年,透纳,英国泰特美术馆

透纳自己实际上非常清楚,他对自然持有一种放纵不羁的态度,但在这幅作品上,他却出乎意料地坚持这一特殊场景的真实性。在英国皇家美术学院1842年的展览手册上,此画的展览条目是这样写的:“《暴风雪》—轮船驶离港口,在浅水区发出信号,靠测深锤的引导前行。在‘阿里尔号’轮船离开哈里奇港的那一夜,画家就置身在这场风暴之中。”这里既没有引用拜伦的诗文,也没有从《希望的谬误》(“The Fallacies of Hope”)中寻章摘句。而且,当牧师金斯利先生告诉透纳,说自己的母亲非常喜欢这幅画时,透纳答道:“我之所以画这幅画,只是因为我想展示这样一个场景到底是什么样子的。我让水手们将我绑在桅杆上,以便我观察它。我被绑了四个小时,而且没想过能够逃脱。但是我当时觉得,如果我能够活着下来,就一定要把它记录下来。其他人没有任何义务要喜欢这幅画。”

但是很显然,《暴风雪》绝不是新闻纪实。它是透纳在四十年的实践中所发掘出的有关自己和自己艺术的一切的本质。1802年英法签署《亚眠合约》,这使透纳第一次有机会在欧洲大陆旅行。他去了阿尔卑斯山,在他绘制的有关阿尔沃河的源头和莱辛巴赫瀑布的素描中,他第一次显示出,自然的力量会如何迫使他采用一种新的表达方式。此时,以及未来的几年里,在风景画领域,他还在和他的前辈们进行着一场想象中的竞争。但是,尽管他非常努力地试图以克劳德·洛兰和普桑的方式来搭建他的构图,它们还是无法安定下来。它们总是摇摇晃晃,偏离正题,相互矛盾,完全不符合古典的方式。而且在他的多数构图底下,总是潜藏着一种令人费解的运动,它介于抛出的套索和某种受到挤压的岩石的横截面之间,这在几何学中也没有类似的现成规律可用。但是,一旦我们在自然中识别出这种运动,就会发现它们在大自然中无处不在。

这正是他第一幅描述海上风暴的巨作所用的韵律,即1805年的作品《海难》。这幅画也建立在透纳的个人经验之上。它多么壮丽地呈现出了海浪那破坏性的力量和重量啊!对于这样一个特殊题材,绘画还能做些什么?这一无法预料的答案,就是《暴风雪》。

《海难》,1805年,透纳,英国泰特美术馆

心中想着透纳早期那些深色的海景画,我在美术馆再次回头观看这幅画时,我考虑的不再是它的构图,而是它的色彩。我发现,在《暴风雪》中,那种光的戏剧性效果,不是通过色调的对比来实现的(像在《海难》中一样),而是通过一种无比精妙的色彩交替来完成的。这样一来,油画就实现了一种新的一致性,一种像彩虹一样斑斓的色彩,这更像某种活生生的事物—在这里,就像鸢尾花—所具有的颜色,而非画出来的仿真物。透纳晚期的作品,表面的颜色层次和渐变如此精细,色点如此奥妙难解,以至于不管画的主题是什么,总会令我们想起鲜花和日落前的天空。用色彩取代色调,作为再现明亮空间的方式,是无法仅仅通过观察就能做到的:这是绘画智慧的一项重大功绩,透纳为此投入了长久的斗争。从他的素描簿中,我们能够追逐到他的某些实验,在那里,透纳将色条和色块并排画在一起,以观察它们之间的相互影响,其效果很像某些现代美国画家的作品,只是在规模上令人愉快地缩小了。就在同一时期,透纳也在琢磨,该如何表达那些他在意大利旅行期间所产生的情感。为了表现地中海一带的高温和光亮,透纳用了亮度如此之高的色彩,乃至于就连最深的阴影,也是深红色或孔雀蓝色的。但是,这种高度人工性的混合色并没有让他满意多久。他曾在约翰·奥佩(John Opie)的《绘画讲座》(Lectures on Painting )一书的空白处写道,“对自然的每一次审视,都是对艺术的一次升华”。对他来说,最为必要的,是将以下三者结合在一起:一是他在色彩理论中的发现;二是他对自然外观的敏锐知觉;三是他的非凡的记忆力。到19世纪30年代,他终于做到了这一点。在他最后一次访问佩特沃思庄园时,他画出了著名的《大宅内景》(Interior of a Great House )一画。这时,他已经能用色彩的渐变来再现可见的世界,其自然天成和直接之处,如同莫扎特在用声音表达他的理念。

《大宅内景》,1830年,透纳,英国泰特美术馆

再次取得与自然之间的直接联系后,他就不再依赖那些具有诗意的主题了。他放弃了巴亚古镇,转而去画滑铁卢大桥;同样,赫斯珀里得斯花园也被大西部铁路所取代。事实上,新的蒸汽时代几乎是为他量身定制的。在《无畏号战舰》(Fighting Temeraire )中,战舰被拖曳至它将要被拆卸的最后一个泊位,这本该是一幅令人伤感的画,但作为画家,透纳看到最后一次航行,却一点都不难过。他不喜欢画船帆—这或许是因为,他仍旧为自己对古典织物褶皱的记忆所困扰—帆具那错综复杂的几何结构也令他感到厌烦。但是,他爱蒸汽的光彩闪耀,爱从高耸的烟囱中吹出的烟雾的深色斜线,爱那在烟囱口处隐约可见的潜藏的煤炉。终其一生,他都迷恋于火与水的结合。这也是他最早的油画作品—《海上渔民》(Fishermen at Sea ) [56] 的主题。他画了很多描绘海上火焰的作品,其中常常包含了某种浪漫的想象。汽轮的出现,使透纳有机会自然地引入这一主题。有时,这种对冷热冲突的热爱,会导致蓝色和红色的对立,在我们看来,这是相当粗糙的。尽管如此,但我认为《无畏号战舰》中那种震耳欲聋的嘈杂,部分原因还在于颜料的变化。但在《暴风雪》中,一切都服从于画面整体的冰冷的蓝宝石色。从“阿里尔号”锅炉口喷出的火焰,只显现为两抹柠檬黄的闪光。这里也有一个微小的红色舷窗口,而且被海浪反射了两次,桨轮上还有几处精致的玫瑰红装饰。但除此之外,画面的中心是冷色调的,而且在刚刚完成的时候一定更冷,因为求救信号弹的垂直眩光曾经是纯白色的,现在却被灰尘和黄色清漆所软化了。只有在消散的烟雾和它在海浪上的倒影中,一些焦棕色才给人以必要的、最低限度的暖意。

油画颜料这种媒介很难掌控,透纳又是如何从中提取出这种精致和透明的效果的?这至今是个谜。没人见过透纳到底是如何工作的,皇家美术学院画展开幕的前一日 [57] 是唯一的例外,但即使在那一天,他也会费尽苦心地隐藏他在做的事情。他当然有自己常备的技术性技巧,但是每一笔的精致微妙则是程式化的技术所无法企及的。它引导我们越过这一过程,去看画家在创作这些作品时的心境。

当透纳开始动笔创作《暴风雪》时,他对自然的反应已经变得极度复杂了,可以说是在三到四个不同层面上运作。第一层反应,也是他唯一愿意承认的一个,就是将一个事件记录下来的必要性。他的超凡记忆力是有意通过练习而加强的。霍克斯沃斯·福克斯是他的老雇主的儿子,曾描述过透纳研究暴风雨的经历。他们一起在约克郡山上见证了这场风暴,待其结束时,透纳说:“那儿,霍基,两年后你会看到这个,就叫它《汉尼拔翻越阿尔卑斯山》。”他不仅积极地、有目的地对场景进行观察,还对将其呈现出来的色彩和形式元素,抱有深沉严肃的热爱。被绑到桅杆上的透纳,在性命攸关之际,还能够以审美的超然来观看《暴风雪》。当风暴结束时,他不仅记得海浪如何漫过船尾,而且还记得,在令人目盲的暴雪中,从船舱里漏出来的点点灯光是多么微妙而脆弱。在每一点上,视觉数据都要调整自己,以适应他头脑中已经成形的对于色彩和谐的理解,这样,这种多少有些激烈的对于自然的观看,就为艺术增添了一份精致。

《泰晤士河上的滑铁卢桥》,1830—1835年,透纳,英国泰特美术馆

在另一个层面上,是他实际选择的主题:他选择描绘这个几乎无法描绘的场景,而不是意大利古城卡普阿的黄金海岸。人类的灾难最能激发透纳的创作冲动。罗斯金是对的,他准确地看出,透纳最主要的性格特征之一就是深刻的悲观主义。透纳坚信,人类不过“像夏日的飞虫一般转瞬即逝”,他那部形无定式、断断续续创作了三十多年的史诗《希望的谬误》,真实地反映了他的情感。罗斯金认为,笼罩着他的这种悲观主义,源于1825年左右“发生在他身上的某些厄运”。我现在还看不到支持这个日期的任何证据,因为自1800年以来,透纳的创作就以阴郁的题材为主—埃及的瘟疫,索多玛的毁灭,大洪水;《汉尼拔翻越阿尔卑斯山》中既有巨大的旋风,也有被首次引用的《希望的谬误》,但这幅画是在1812年创作的。罗斯金对透纳生平的了解,远比他所披露的要多得多,可能他知晓在1825年发生的某个事件,使他眼中的英雄的性格发生了一种他所谓的“痛苦而剧烈的变形”。但如果仅从透纳的画面上判断,直到1840年,当他创作《奴隶之船》(Slave Ship )时,死亡和毁灭,血红色和雷鸣般的墨黑,才开始占据他最出色的作品。自此之后,他就在渴望末日。他的风暴变得更加具有毁灭性,他的日出变得更加稍纵即逝,他那日益增长的对于真理的掌控,被用来投射他自己的梦境。

“梦境”“幻象”,在透纳自己的时代,这些词常常被用来形容他的作品,但在19世纪模糊的、隐喻的意义上,它们已经对我们毫无意义。现在我们有了新的有关梦的知识,知道了梦是对人的深层意识和已经湮灭的记忆的表达。这样,我们回头再看透纳的作品,就会发现他的画的确具有梦的特质。在某种程度上,这在艺术中是独一无二的。疯狂的视角,双重的焦点,一种形式逐渐融化为另一种形式,以及整体的不稳定感:所有这些意象,是我们大部分人只在睡梦中才拥有的体验。透纳则在清醒的时候体验它们。这种梦境般的状态,通过某些母题的不断重复显示出来,而这些被不断重复的母题正是无意识装备的一部分。比如旋风或漩涡,越来越多地成为他一切构图的潜在韵律,这在《暴风雪》中尤为凸显。我们被卷入到混乱与混沌之中,我们的眼睛在黑暗的路上踉跄前行,被引向“阿里尔号”的船体,然后被喷射到搜救火线那令人目盲的白色之中。这就是一次梦境的体验;我想,如果没有这种额外的对我的潜意识的吸引力,《暴风雪》的外观之真和色彩之美,将不会如此强烈地将我打动。