第五章 拉斐尔《捕鱼神迹》

《捕鱼神迹》(The Miraculous Draught of Fishes ),作者拉斐尔(Raphael,1483—1520),作品以水彩画在固定尺寸的纸张上,这些纸又被粘贴到一起,整个面积达322厘米×401厘米。这是一组十幅挂毯草图中的一幅,1515年由教皇利奥十世委托制作。这些壁毯本来打算挂在西斯廷礼拜堂窗户的下方,像现在一样,这部分墙壁是由画毯覆盖的。草图于1516年完成,然后被送到布鲁塞尔进行编织制作。负责这项任务的是挂毯织匠彼得·凡·阿尔斯特(Pieter van Aelst)。他以低经纱织造,速度很快,到1519年的圣诞节,已有七幅挂毯挂在了教堂里。这些草图(除了一幅例外)留在了布鲁塞尔;用它们织成的挂毯被送给法国国王弗朗索瓦一世和英国国王亨利八世。作为挂毯草图,它们一直被使用到1620年。1623年后的某个时间,查理一世买下这些设计图中的七幅,在新成立的莫特莱克挂毯织造厂中使用,以这些设计稿为基础又织造了若干组挂毯。当查理一世的收藏被售卖的时候,这些草图到了奥利弗·克伦威尔手中,之后又流转到查理二世手中。到17世纪末,莫特莱克挂毯织造厂被废弃,这些草图又被安置在汉普顿宫,在一个克里斯多夫·雷恩爵士特地为其打造的展厅中。之后,它们被从一个皇家寓所移到另一个,直到1865年,维多利亚女王在她丈夫的建议下,同意将这些设计图出借给南肯辛顿博物馆(维多利亚和阿尔伯特博物馆)。

在织造挂毯的过程中,以及在从白金汉宫到温莎城堡的频繁旅途中,这些草图必然遭受了相当程度的损坏,也免不了不停被修复。这类修复主要是加强轮廓线,因此不会对整个效果造成巨大的改变。但这些修复确实使我们难以辨认出作品中的哪些部分是拉斐尔自己完成的。他肯定雇用了一些助手,但画中的主要部分,比如圣彼得的头部,看起来仍旧是出自拉斐尔自己的手笔。

走进维多利亚和阿尔伯特博物馆的大厅,看到那里收藏的拉斐尔的一系列挂毯草图,你就会向往更高等级的存在。(顺便说一句,这些草图的尺寸几乎与西斯廷礼拜堂中的那些挂毯一样,它们本就是为那里设计的。)刚开始看时或许会感觉糟糕。我们总是不够平静,不够坚定,难以付出努力。我们要求与图像更接近些,以使我们体验到我们在美术馆外已经习惯了的当代的兴奋感;而此刻,我们坐在这里,以一种充满敬意的无聊看着这些伟大的、闪着釉光的画布,从这一幅到那一幅,等待着将要发生的一切。

当我们的目光落到《捕鱼神迹》上,在此稍事停留,奇迹就发生了。它或许不是这组草图中最宏伟的一幅,却是最容易接近的。它的光线与色彩品质,就像意外的奖赏一样,是我们之前的观画体验使我们能够敏锐感受到的。画中的鱼或许来自透纳,水中的倒影则像出自塞尚之手。我们的眼睛扎进画中,各种官能开始获得力量,变得丰盈。不知不觉中,我们已经开始了欣赏这庄严风格(Grand Manner)的艰苦征程。

这个世界离我们的真实经验之远,就像弥尔顿的语言和图像与日常生活用语之间的距离。无论《路加福音》对这些故事的最初记载是什么样的,都肯定不是画中这样,而拉斐尔也从未假定过它就是如此。但现在,他所处理的是一个伟大主题,所要装饰的是基督教王国中最壮丽的房间。因此,每个人物、每个事件都必须表现出极尽可能的高贵,只要故事允许。这么说意味着什么?看着《捕鱼神迹》,我发现画中的人物健硕而英俊,堪称人类中的模范。他们代表着生物学成功的中庸之道,平等地排除了那些粗野的、软弱的人,以及那些喧闹的、太过精细的人。他们坚毅果敢,胸怀坦荡,全身心地投入手上在做的事。但是,这种存在状态是借助风格达到的。就像弥尔顿式的措辞几乎会使所有事件都上升到高贵层面一样,拉斐尔也有一种能力,即为他所见的一切寻找一种简单的、可理解的并且造型优美的对等物,并为整个场景赋予一种更高的统一性。

如果没有这种风格的统一,画中两组呈现出不同情绪的人物或许会令我心烦。画中右边船上的人物,代表着为艺术而艺术的信念。在16世纪最初的二十年里,用透视短缩法画成的裸体,特别是用这种方法画成的肩膀,是最令人满意的造型,是人们的目光得以停留之处,这里体现在西庇太的两个正在弯腰拉网的儿子身上。拉斐尔有意识地展示了自己高超的“造型”(disegno)技艺,这个文艺复兴的关键词意味着素描、设计与形式信念三者的合一。坐在船尾的西庇太本人,有意让人想起古代的河神;而整条灿烂、满载的船只,则是给鉴赏家们看的。他们也不会失望,只要他们心中还留存着对古典传统的一丝记忆。

《捕鱼神迹》,1515—1516年,拉斐尔,维多利亚和阿尔伯特博物馆

再看左边船上的人物群像,这是给信仰者们看的。“主啊,离开我;我是个罪人。”这是人类看到神迹带来的好运后,做出的意义深远的回应。凭此,拉斐尔的想象力也受到激发,风格得以让位于真实。

不过,在试图分别审视两组人像之前,我开始意识到,他们彼此之间的联系是何等紧密。整个构图之中,贯穿着一种有节奏的韵律,此起彼伏,抑扬顿挫,就像一首结构完美的亨德尔的乐曲。如果我们从右向左跟随它(因为这是挂毯设计,最终还是要逆向欣赏的),就会看到“河神”是如何像划桨手一样带我们进入这一组英雄般的渔夫的画面,看到这组群像丰富的、令人身临其境的动作如何卷起一股能量的旋涡。接着到来的是一种巧妙的艺术手法,它将站立的门徒圣安德鲁联系进来,他的左手后面是渔夫那飘动的衣袍。然后,圣安德鲁自身形成了一个休止符,以及队伍中的顶点,抑制着我们,却不减弱我们的势头。接下来终于到了令人不可思议的加速—祈祷的圣彼得,之前的一切设计都是为他这一充满激情的动作而做的准备。最后,是耶稣那令人安慰的形象,对于圣彼得的情感,他的手既是检验,又是接受。

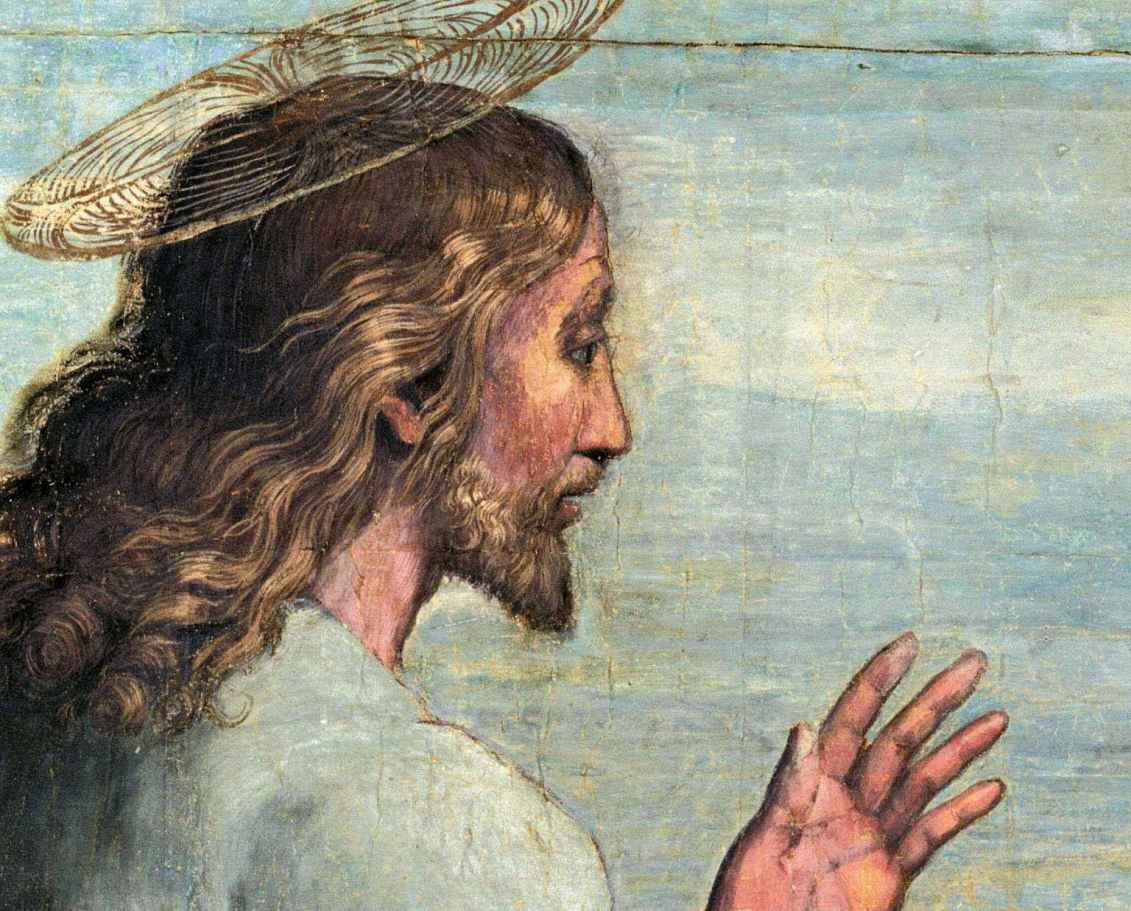

《捕鱼神迹》局部之一

《捕鱼神迹》局部之二

在这一分析的过程中,我逐渐意识到一种设计的微妙性,这起初隐藏在拉斐尔那坚定不移的风格中:比如,圣彼得的双臂先是沉进阴影里,但他祈祷的双手又出现在光线中,这种处理手法就使他看起来身体倾向耶稣。我还意识到(就像在对弥尔顿的分析中一样),某些看起来只具有修辞正当性的片段,却旨在被真实地解读:比如,吹动圣安德鲁左手后面那飘动的衣袍的风,也吹拂着他的头发,并且主导着鸟群的移动。拉斐尔的形式语言,与巴洛克风格的那种堂皇的装饰仍旧有着相当大的距离。

到这里,我的心灵已经适应了这种庄严风格,于是,进入其他草图中所描绘的那些伟大事件,也变得不再困难。我的目光飘到相邻画幅中垂死的亚拿尼亚身上。有那么一个片刻,我想知道,拉斐尔到底是如何创作出这么复杂、这么具有表现力的人物的?米开朗琪罗在他的《圣保罗的皈依》(Conversion of St Paul )中能够对其加以改造,却无法超越。带着同样的惊讶,我看向圣彼得在圣殿中治愈跛脚者的场景中那个乞讨者的头部,拉斐尔将丑陋理想化的能力足以媲美列奥纳多·达·芬奇。在同一幅草图的中间,是托斯卡纳苦修士的原型人物—圣彼得,他像是直接来自乔托和马萨乔的湿壁画,但在圣殿大门那叙利亚式的螺旋廊柱中,又显得如此恰切。

像往常一样,每当我观看拉斐尔成熟时期的作品,我总会思考他那无可匹敌的同化、吸收能力。他的天分不同于任何具有相似名望的艺术家。提香、伦勃朗、委拉斯开兹、米开朗琪罗,从其最早成名的作品开始,他们就在本质上属于他们自己。他们的创作生涯,就是对他们性格中的这一核心之处的不断发展和丰富,就算接受其他艺术家的影响,也只是为了强化自己的信念。而对于拉斐尔,则每一种新的影响都是决定性的。他从一位准佩鲁吉诺 [33] 风格的画家,在十年之内变成一位能画出《赫利奥多罗斯被逐出圣殿》的画家,这种转变是彻底的,而不是渐进式的。可以感到,拉斐尔与后续一系列风格的相遇—与列奥纳多、巴尔托洛梅奥 [34] 、米开朗琪罗、梵蒂冈的阿里阿德涅雕像及图拉真凯旋柱—都让他在自身之中发现了某种新鲜的、出乎意料的东西。

《捕鱼神迹》局部之三

但是,在这一切有关个性的转变中,最具决定性的部分源于他在技术上的改变。只要拉斐尔是在木板上用油彩作画,他对材料的敏感就会导致他去效仿那种讲究细节、表面发光的佛兰德斯艺术,这在当时的意大利极受推崇,尤其在他的家乡乌尔比诺。但是,庄严风格根植于意大利的湿壁画传统。后来拉斐尔接到委托,要为梵蒂冈的宏大空间覆以湿壁画,从这一刻开始,他的天才的整个性质似乎被扩展了。他在技法上变得更加足智多谋,心智也达到了前所未有的高度。如此形成的风格,主导了西欧的学院艺术,直到19世纪。

对我们后人来说极为有幸的是,拉斐尔接受了一项委托,使他得以在可移动介质上实现湿壁画的效果,这就是一系列全尺寸挂毯设计。挂毯在布鲁塞尔织好,再挂到西斯廷礼拜堂中。1515年,当第一笔款项支付到位时,他已经完成了埃利奥多罗厅的装饰。其间各种类型的工作令他不堪重负,他可能本以为挂毯设计所要求的投入,至多不过是前期的素描,之后他的学生可以将其放大,并最终实现出来。不过,此时他正处于自己的创作高峰期,而且这一主题也激起了他的想象力,所以尽管一定有助手帮助,但这组设计草图仍旧主要是拉斐尔自己创作的。完成设计的那种水彩效果,展现出像湿壁画那样的宽阔与自由。在这组草图的很多地方,人们能够看到艺术家处理的果断、笔触的高贵,以及色调的真实,对此,只有梵蒂冈的湿壁画才能与之媲美。

后人的好运还在于,它们幸存了下来。这实在是个奇迹。文艺复兴时期的伟大草图几乎已全部遗失,其中包括像米开朗琪罗的《卡希纳之战》(Battle of Cascina )这样的著名作品。而拉斐尔的草图却被布鲁塞尔的织工们持续使用了一个世纪之久。查理一世将其买下之后,它们又在莫特莱克挂毯织造厂里被用了六十年。到了18世纪,它们才被视为博物馆藏品,但即使这样,它们还是被转移了不下五次,直到1865年,维多利亚女王的丈夫才建议她将这些草图出借给南肯辛顿博物馆,“以展示这位在人类历史上可资炫耀的,最纯粹、最高贵的天才”。当然,它们失去了某种色彩的绚烂。它们一定曾像乌尔比诺的尼科洛的陶瓷作品一样鲜亮,这种上过釉的瓷器(majolica)保存了一种未经磨灭的拉斐尔式色调。事实上,草图中的有些色彩已经改变了,比如我们可以看到,基督的白袍子在水中的倒影是红色的。袍子原本是红色的,在最早基于草图制成的挂毯中,我们可以看到这一点。西庇太的衣服原本是暗红色,现在也褪成了白色的画底色。这两种强烈而温暖的色调原本位于画面构图的两端,它们的消失让作品的整个品质发生了相当程度的改变。这组和谐的冷色调——白色、蓝色、浅绿色——在现代人的眼中,具有格外的魅力。但这是一种白银时代的和谐,拉斐尔的那个黄金时代的回响已经逝去。

《圣保罗传教》,1515年,拉斐尔,维多利亚和阿尔伯特博物馆

那些经常到访美术馆草图厅的人(只来一次是完全不够的),会发现他们在不同的日子为不同的作品所打动,这取决于光线,以及他们这时的心境。有时,人们会为《圣保罗传教》(St.Paul Preaching )的权威性所倾倒,画中的建筑背景既复杂又庄严,仿佛象征着他那论证的严密;有时,人们会为《基督责难彼得》(Christ’s Charge to Peter )的古典完美性所折服;有时,人们的注意力又被吸引到其他细节上,比如《亚拿尼亚之死》(The Death of Ananias )中正在分发救济物品的圣约翰这样充满诗意的人物。但是到最后,人们还是会回到《捕鱼神迹》,这件整个系列中最为个人化的作品。这是纯粹的拉斐尔。他那些借鉴马萨乔和米开朗琪罗的作品,固然会使我们欣赏、敬畏,但是在这件作品中的人物面前,我们才能感受到对拉斐尔的亲近、喜爱,因为它们像是直接来自他的艺术原动力(primum mobile)。在我的经验里,这就是《帕尔纳索斯山》(Parnassus ) [35] 中的女神们,《雅典学院》(School of Athens )中围绕着毕达哥拉斯的年轻人(那可都是真正的无价之宝),以及《博尔塞纳的弥撒》(The Mass at Bolsena )中因见证了奇迹而震惊的人群。在上述这些作品中,我们发现拉斐尔的艺术有两大主要特色,一是流畅的运动感,二是在每一形式中都给人以滋养的丰盈感。

《基督责难彼得》,1515年,拉斐尔,维多利亚和阿尔伯特博物馆

绘画中的运动效果最容易在线条中得到表现,但只有最伟大的艺术家才能将其与一种充实感结合起来。从青年时期起,拉斐尔就对体积感有一种直觉性的认识,随着年龄的增长,他将这种感觉与一种高贵的感官享受结合到一起。不像后来的学院派,他从不贬低眼睛的愉悦,《捕鱼神迹》前景中那些粉色、灰色的鹤,就像马奈的《抽烟的吉卜赛人》(Gypsy with a Cigarette )一样,给人以视觉上的兴奋。但是当他开始处理人体的时候,他希望达到一种可以将其握在手中的感觉;他让我们感到,我们可以抓住他笔下的耶稣门徒的四肢。

那么,这些坚固的形体如何才能被赋予一种运动感呢?为此,拉斐尔先是学习佛罗伦萨画派,并最终得益于古典时期的文物。艺术家要知道,哪种姿势可以体现出贯穿整个身体的运动连续性,并能将自己的部分动量传递到旁边的人物身上。他还要知道如何完美地调整平衡与张力。在这一点上,《捕鱼神迹》中的圣彼得和圣安德鲁是杰出的典范。然而,除了精湛的技艺之外,拉斐尔人物的运动感还有一种让人难以习得的品质,那就是一种内在的和谐,我们称之为“恩典”(grace);当这个词在我的心灵中激起回忆的涟漪,我再一次看向这组草图,心中满是崭新的喜悦和更完满的理解。

《抽烟的吉卜赛人》,1862年,马奈,普林斯顿大学艺术博物馆